5,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Zeitpunkte

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

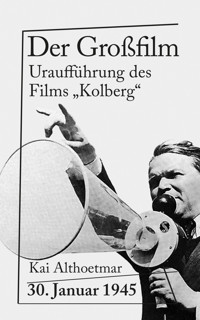

30. Januar 1945. Während Adolf Hitler seine letzte Rundfunkrede hält und sich vor der Küste Pommerns mit dem Untergang der “Wilhelm Gustloff” die größte Schiffahrtskatastrophe der Menschheit ereignet, wird am gleichen Tag in Berlin und in der Atlantikfestung La Rochelle der mit bombastischem Aufwand produzierte Propagandafilm “Kolberg” uraufgeführt. Das Pommerndrama, das vom preußischen Abwehrkampf gegen die napoleonische Besatzung 1807 erzählt, sollte nach dem Willen von Joseph Goebbels das Kinopublikum zum Durchhalten um jeden Preis anstacheln und die Einheit von Volk und Armee beschwören. Kai Althoetmars vielschichtiges Buch erzählt die abenteuerliche Entstehungsgeschichte des Films, geht seinen Mythen auf den Grund, ordnet “Kolberg” filmgeschichtlich ein und beleuchtet historische Hintergründe sowie die Rolle Veit Harlans als “des Teufels Regisseur”. Zugleich analysiert der Autor die Propagandaelemente des Films, geht im heutigen Polen an den Drehorten von einst auf Spurensuche und läßt wichtige Beteiligte wie Joseph Goebbels, Veit Harlan sowie dessen Frau und Hauptdarstellerin Kristina Söderbaum aus verschiedensten Quellen ausführlich zu Wort kommen. Dazu erzählt das Buch vom tatsächlichen Untergang Kolbergs im März 1945, dem Ende der Familie Goebbels im Führerbunker und dem Nachleben “Kolbergs” in der bundesdeutschen Nachkriegszeit als bis heute geächteter “Vorbehaltsfilm”, der nur in kommentierter Fassung den NS-Giftschrank verlassen darf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Kai Althoetmar

Der Großfilm

30. Januar 1945. Uraufführung des Films „Kolberg“

Edition Zeitpunkte

Impressum:

Titel des Buches: Der Großfilm. 30. Januar 1945. Uraufführung des Films ‘Kolberg’.

Erscheinungsjahr: 2025.

Inhaltlich Verantwortlicher:

Edition Zeitpunkte

Kai Althoetmar

Am Heiden Weyher 2

53902 Bad Münstereifel

Deutschland

E-Mail: Althoetmar[at]aol.com

Text: © Kai Althoetmar.

Titelfoto: Veit Harlan bei den Dreharbeiten zu „Kolberg“. Foto: unbekannter Fotograf.

Verlag und Autor folgen der bewährten traditionellen deutschen Rechtschreibung, wie sie bis zum 1. August 1999 gültig war.

Die Recherchen zu diesem Buch erfolgten eigenfinanziert und ohne Zuwendungen oder Vergünstigungen Dritter.

Die Bildzitate aus dem Film „Kolberg”, an dem die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (murnau-stiftung.de) die Rechte hält, erfolgen im Einklang mit § 51 UrhG.

Inhaltsverzeichnis:

1. Ein Film fällt vom Himmel. La Rochelle, 30. Januar 1945.

2. „Nun, Volk, steh auf - und Sturm, brich los!“ Joseph Goebbels hält eine historische Rede.

3. „Im Dienste unserer geistigen Kriegsführung“. Joseph Goebbels erteilt Veit Harlan einen Auftrag.

4. „Hundert Flugzeuge angefordert.“ Veit Harlan soll eine große Schlacht filmen.

5. „Verhängnisvolle Nähe“. Veit Harlan steigt zu Goebbels' wichtigstem Regisseur auf.

6. „Eine monumentale Leistung der deutschen Filmkunst.“ Joseph Goebbels nimmt Veit Harlans Drehbuch auseinander.

7. „Treue bis in den Tod“. Kolbergs verzweifelter Widerstand gegen Napoleons Truppen 1807.

8. „Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren“. In Kolberg wird Kampf bis zum Untergang beschworen.

9. Vor Ort: Im Kolberger Stadtmuseum.

10. „Film ist 24mal Lüge pro Sekunde, aber vielleicht im Dienste der Wahrheit.“ Harlan weicht von der historischen Realität ab.

11. Die Besetzung. „Gottbegnadete“ müssen nicht an die Front.

12. „Der größte Film aller Zeiten“. Die Dreharbeiten beginnen.

13. „Nicht gedacht soll er werden!" Paul Heyse wird aus dem Abspann verbannt.

14. „Wir bringen das bessere Zeug mit“. Joseph Goebbels bestimmt die Aufgabe des Kinos.

15. „Das Volk steht auf, der Sturm bricht los!“ Joseph Goebbels wähnt sich als Joachim Nettelbeck.

16. „Venedig der Ostsee“. Kolberg blüht als Heilbad auf.

17. Vor Ort: Treptow an der Rega.

18. „Mir ist es wurscht, unter wem ich Filme mache.“ Der NS-Staat kennt keine Gnade.

19. „Die Zerstörung wütete maßlos.“ Der alliierte Bombenkrieg fordert seine Opfer.

20. „Eine Trumpfkarte aus der Hand geschlagen“. Joseph Goebbels verurteilt die Greuelszenen in Harlans Werk.

21. „Jud Süß“. Joseph Goebbels erteilt einen „kriegsdienstlichen Befehl“.

22. „Hammerschläge der Vorsehung“. Die Rote Armee rückt auf Hinterpommern vor.

23. Ein „Gefühl der Verlassenheit und der Eiseskälte“. Berlin erlebt die „Reichsuraufführung“.

24. „Auf der Höhe der Filmkunst“. „Kolberg“ und seine cineastische Rezeption.

25. Vor Ort: Kolberg, Einkaufsparadies.

26. „Sie ziehen mit Sack und Pack vom Osten herüber.“ Familie Harlan erlebt das Kriegsende.

27. „Als historischer Politschmarrn gerade noch so hinnehmbar“. Der Umgang mit „Kolberg“ nach 1945.

28. „Hier spricht die braune Feme.“ Nach dem Ende der NS-Diktatur muß Veit Harlan stellvertretend ins Purgatorium.

29. „Deutsche Künstler fanden zum Nationalsozialismus.“ War Veit Harlan ein Nazi?

30. „Noch gab die Prinzessin Autogramme.“ Das Schicksal meint es nach dem Krieg nicht mit allen „Kolberg“-Beteiligten gut.

31. „Weiterhin dramatisch und unerfreulich.“ Kolbergs Untergang 1945.

32. „Unsere herrliche Idee geht zugrunde.“ Familie Goebbels zieht in den Führerbunker ein.

1. Ein Film fällt vom Himmel. La Rochelle, 30. Januar 1945.

Vom Atlantik kommend nähert sich ein Flugzeug der eingeschlossenen Festung. Der Pilot blickt herab auf La Pallice, den 1890 eingeweihten Industriehafen von La Rochelle. Sein Ziel ist der U-Boot-Bunker, den die Organisation Todt ab April 1941 in der französischen Hafenstadt gebaut hat. Die U-Boote sind fort. Nach den schweren alliierten Luftangriffen auf die Bunkeranlage im August 1944 ist die 3. U-Boot-Flotille nach Norwegen verlegt worden. Seit dem 12. September 1944 ist der Flottenstützpunkt eingekesselt.

Drehbare Flaktürme richten ihre Kanonen weiterhin Richtung Himmel. Den Zugang vom Meer kontrollieren zwei Schleusen. Eine ist als separater Bunker überdacht. Die Netzsperrgruppen, die die Hafenbecken der Atlantikfestungen sichern, sind im Laufe des Jahres 1944 fast alle abgezogen worden. Die Fesselballons der Luftwaffe, die zum Schutz vor Tieffliegerangriffen dienten, sind obsolet geworden. Denn der Krieg hat sich in La Rochelle totgelaufen. Die Festung ist an diesem Dienstag, dem 30. Januar 1945, längst vom großen Schachbrett der Weltpolitik verschwunden. Ein sonderbares Patt hat den Krieg um den Marinestützpunkt vorzeitig beendet. Kein Spieler kann hier mehr einen gültigen Zug machen. Die Festung La Rochelle ist eine der letzten deutschen Stellungen am Atlantik. Vom Kriegsgegner ist sie eingeschlossen – ohne jede Hoffnung auf Entsatz. Aber Stadt und Atlantikfestung sind fest in deutscher Hand.

U-Boot-Basis La Pallice heute. Foto: Pep.per de Ré, CC BY-SA 2.5, Wikipedia.

Ernst Schirlitz und Hubert Meyer sind die Garanten des Patts. Schirlitz, ist ein 51jähriger Marineoffizier aus der pommerschen Kleinstadt Christburg, polnisch Dzierzgoń. Er ist Konteradmiral und seit 1. März 1943 Kommandierender Admiral Atlantikküste. Am 1. April 1943 wurde er zum Vizeadmiral befördert. Seit dem 20. August 1944 ist er zugleich Festungskommandant in La Rochelle. Den lange Zeit erfolgreichen deutschen U-Boot-Krieg hat vor allem das Enigma-Debakel vermasselt, der Coup der Briten, die deutschen Funksprüche zu dechiffrieren. Der D-Day im Juni 1944 fand weitab nördlich in der Normandie statt. Schirlitz und seine Männer sitzen seit Monaten auf dem Trockenen.

Seit dem erfolgreichen alliierten Befreiungsfeldzug durch die Nordhälfte Frankreichs herrscht im vormaligen Vichy-Frankreich, der von Deutschen bis November 1942 unbesetzten Südhälfte Frankreichs, ein kurioses Interregnum. Die Deutschen sind abgezogen, das Kollaborationsregime Marschall Philippe Pétains ist nicht mehr regierungsfähig. Am 15. August 1944 sind Freifranzosen und Amerikaner an der Riviera gelandet und auf wenig Widerstand gestoßen. Schon tags darauf gab Hitler den Befehl zur Räumung Südwest- und Südfrankreichs. Die Vichy-Regierung ließ Hitler erst nach Belfort, am 7. September 1944 dann nach Sigmaringen bringen, wo sie im Hohenzollernschloß am Südrand der Schwäbischen Alb unterkam. Die neue Exilregierung Frankreichs war im Spätsommer 1944 noch nicht konstituiert, die Streitkräfte des freien Frankreichs waren noch nicht wiederaufgebaut.

Schirlitz verfügt seit langem für den Fall, daß er alliierten Angriffen nicht standhalten kann, über umfassende Zerstörungsbefehle aus Berlin. Bislang hat sich der Gegner an Land auf mehr oder minder starke Stoß- und Spähtrupptätigkeit beschränkt. 14.360 Mann unterstehen Schirlitz, darunter 8.977 Marinesoldaten, dazu Landstreitkräfte und die in den Arsenalen beschäftigten deutschen Zivilisten. Andere Quellen sprechen von rund 18.000 oder gar 20.000 Mann. Bis Ende 1944 hat es 191 Verluste gegeben – einschließlich der Ausfälle beim Rückzug auf die Festungen.1

Mit den Deutschen sind etwa 60.000 Franzosen eingeschlossen - darunter gefangengenommene Angehörige der F.F.I.-Verbände, der Forces françaises de l'intérieur, der Französischen Streitkräfte im Inneren, die sich aus zuvor rivalisierenden Gruppen der Résistance zusammensetzen. Im Falle von Kampfhandlungen der F.F.I.-Angehörigen hat Schirlitz Führerbefehl, diese als „Heckenschützen“ erschießen zu lassen.

Arbeiter-Passierschein für die Kriegsmarinewerft La Pallice, 1942.

In das Machtvakuum auf französischer Seite ist der aus Lothringen stammende Capitaine de Fregatte Hubert Meyer als Parlamentär beim Festungskommandaten Schirlitz gerückt. Von einer provisorisch eingesetzten französischen Marineleitung bekam der deutschsprachige Protestant den Auftrag, die Zerstörung von La Rochelle zu verhindern. Meyer und Schirlitz haben zueinander Vertrauen gefaßt. Die F.F.I.-Kräfte werden als reguläre Kombattanten anerkannt, sofern sie Armbinden tragen. Am 20. Oktober 1944 ist es nach etlichen Verhandlungsrunden zu einem Stillhalteabkommen gekommen, der Konvention von La Rochelle.

Zwei Sicherheitsgürtel sind um den landwärtigen Teil der Festung geschlagen worden. Der innere Gürtel gilt für die Deutschen als Demarkationslinie, der äußere für die Franzosen. Die deutsche Seite hat sich verpflichtet, die Hafenanlage nicht zu zerstören. Eine Festungsschlacht, wie sie später Breslau oder Königsberg erleiden sollten, ist vermieden worden. Der deutsche Militärhistoriker Sönke Neitzel schreibt in einem 1996 erschienenen Aufsatz über die deutschen Atlantik- und Kanalfestungen: „Zehn Kilometer jenseits der eigenen Linien durften die französischen Stellungen nicht mehr angegriffen werden, ebenso verpflichteten sich die Franzosen, die deutsche HKL [Hauptkampflinie] nicht anzugreifen. Zudem sagte man auf französischer Seite zu, im Festungsgebiet keine Widerstandsbewegung aufzuziehen und keine alliierte Intervention anzufordern.“ Die Résistance verhält sich besonders passiv. Neitzel: „Obgleich die deutschen Verbände mehrfach in die vereinbarte Kampfzone vorstießen und dabei in erheblichem Umfang Nahrungsmittel und Gefangene einbrachten, wichen die Franzosen von ihrer ‘merkwürdigen’ Haltung nicht ab. Sie belieferten die Stadt sogar mit Strom und stellten Zuschüsse für die Versorgung der Zivilbevölkerung zur Verfügung.“2

Die Versorgungssituation in der Festung La Rochelle ist besser, als nach Monaten der Einschließung zu erwarten wäre. Wie die Verteidiger der Atlantikfestung St. Nazaire haben sich die Deutschen in La Rochelle ein sehr großes Festungsvorfeld von rund 1.500 Quadratkilometern sichern können, aus dem sie gewaltige Nahrungsmittelbestände beziehen.3 Die französische Zivilbevölkerung ist Ende 1944 auf Hitlers Befehl zu großen Teilen aus den Festungen evakuiert worden, um die Versorgungslage zu entspannen. 32mal wird La Rochelle bis zum 25. März 1945 aus der Luft versorgt.4 Auch U-Boote beteiligen sich an der Versorgung. Selbst Spielkarten, Noten, Spiele, Wochenschauen und Filme werden eingeflogen.5

U-Boot-Schleuse La Pallice, Innenansicht. Foto: Pep.per de Ré, CC BY-SA 2.5.

Die Kampfkraft der Festungsbesatzungen ist so schwach, daß sie nur Angriffe örtlichen Charakters abwehren können. Eine erfolgreiche Verteidigung im Fall eines Großangriffs erscheint unwahrscheinlich. Eigene Offensivoperationen sind illusorisch. Das Gros der Soldaten gehört Luftwaffe und Marine an und ist für Landkampf und freie Feldschlacht ungeeignet. Zudem fehlt es an Fahrzeugen und schweren Waffen. Sönke Neitzel schreibt: „Um so bemerkenswerter ist, daß der Wehrmachtführungsstab am 3. September die bisherige Kampfführung der Atlantikfestungen als zu passiv kritisierte. Bei 25.000 bis 30.000 Mann Besatzungsstärke müsse man eine aktivere Kampfführung erwarten, den Feind dadurch fesseln und den eigenen Kampfgeist stärken. Von der realen Lage hatte der Wehrmachtführungsstab offensichtlich keine Kenntnis.“6

Abgesehen von Lorient und Dünkirchen werden die Festungen ausschließlich von französischen Résistanceeinheiten belagert. Neitzel: „Ausrüstung, Ausbildung und Kampfkraft reichten für die Aufgabe des Bewachens aus, zu nennenswerten offensiven Aktionen waren diese Verbände jedoch nicht in der Lage.“7 Die Schäden, die alliierte Luftangriffe an der Festung verursacht haben, genügten indes, Feindfahrten deutscher U-Boote von La Rochelle aus – bis zu deren Verlegung nach Norwegen – auf ein Minimum zu reduzieren.

In Berlin ist das Patt von La Rochelle im Prinzip gebilligt. Für die deutsche Führung haben die ausharrenden Männer in den Atlantikfestungen nicht bloß einen propagandistischen Wert. Sie binden noch immer gegnerische Truppen. Vor allem verhindern sie alliierte Nachschublieferungen über alle Häfen, die noch in deutscher Hand sind, so auch in den anderen deutschen Atlantikfestungen in Dünkirchen, Lorient, St. Nazaire, Le Verdon und Royan sowie auf den Kanalinseln, die alle bis in den April 1945 oder bis zur Gesamtkapitulation durchhalten.

Die nordwestfranzösischen Küstengebiete von der Bretagne bis zur Meerenge am Département Pas-de-Calais sind befreit. Die deutschen Truppen in La Rochelle und den anderen Atlantik- und Kanalfestungen stehen auf verlorenem Posten. Keine V2-Rakete und kein Düsenbomber kann ihnen helfen. Mit deutscher Gegenoffensive ist nicht zu rechnen. Vom Krieg sind die Ausharrenden abgeschnitten. Jetzt, Ende Januar 1945, gilt es die Zeit bis zum Kriegsschluß mit Anstand abzusitzen. Sönke Neitzel hält die Festungsttruppen ab Spätherbst 1944 für militärisch wertlos: „Sie mußten sich ab Herbst 1944 mit der Rolle begnügen, in einem großen, gut bewachten Gefangenenlager zu sitzen und dabei den Alliierten den Zugang zu Häfen zu verwehren, deren Bedeutung ab November 1944 belanglos geworden war.“8

In einer solchen Situation kann etwas Abwechslung nicht schaden.Die Unterhaltung kommt aus der Luft. Der Flieger bringt keine Munition, keine „Pervitin”-Durchhaltetabletten, keine Wunderwaffen, sondern moralische Stärkung, eine verpackte Botschaft, ein „Loblied“, wie es der Propagandaminister nennt. Per Fallschirm wirft das Flugzeug seine Fracht weit hinter der Frontlinie ab: eine Filmkopie.

Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda sowie Präsident der Reichskulturkammer, läßt einen Funkspruch an den Kommandanten der Festung La Rochelle senden. Der Wortlaut: „Ich habe Ihnen eine erste Kopie des eben fertiggestellten Farbfilms ‘Kolberg’ zur Uraufführung in Ihrer Festung am 30. Januar 1945 übersandt. Der Film ist ein künstlerisches Loblied auf die Tapferkeit und Bewährung, die bereit ist, auch die größten Opfer für Volk und Heimat zu bringen. Er wird also seine würdigste Uraufführung im Zeichen der engen kämpferischen Verbundenheit von Front und Heimat bei den Männern erfahren, die die in diesem Film dargestellten Tugenden der ganzen Nation vorleben. Möge der Film Ihnen und Ihren tapferen Soldaten als ein Dokument der unerschütterlichen Standhaftigkeit eines Volkes erscheinen, das in diesen Tagen eines weltumspannenden Ringens, eins geworden mit der kämpfenden Front, gewillt ist, es den großen Vorbildern seiner ruhmvollen Geschichte gleichzutun. Heil unserem Führer!“

Der Film wird sogleich auf großer Leinwand wiedergegeben. Vor dem gemeinschaftlichen Kinoerlebnis hören die Soldaten zunächst Adolf Hitlers letzte im Rundfunk übertragene Rede. Noch einmal ruft der Führer von Berlin aus das deutsche Volk zum großen Kampf auf und fordert von allen höchste Opferbereitschaft. Noch immer glaubt er an den „Endsieg". Noch ein letztes Mal läßt er seinem Haß auf den „jüdisch-asiatischen Bolschewismus" freien Lauf.

Das Aufführungsdatum des Films – der 30. Januar 1945 – ist mit Bedacht gewählt: Es ist der zwölfte Jahrestag der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Gebannt folgen Soldaten aller Waffengattungen der bemerkenswerten Geschichte aus dem Jahre 1807. 111 Minuten Zeitreise, deutsch-französische Feindschaft, damals wie jetzt. Festungskommandant Ernst Schirlitz funkt nach dem Abspann unverzüglich zurück: „Uraufführung Farbfilm ‘Kolberg’ hat heute im Theater La Rochelle vor Soldaten aller Einheiten des Verteidigungsbereichs stattgefunden. Tief beeindruckt von der heldenhaften Haltung der Festung Kolberg und ihrer künstlerisch unübertrefflichen Darstellung verbinden wir mit dem Dank für die Übersendung des Films zum 30. Januar erneut das Gelöbnis, es der heldenhaft kämpfenden Heimat gleichzutun und ihr an Ausdauer und Einsatzbereitschaft nicht nachzustehen. Es lebe Deutschland, es lebe unser Führer!“9

Ernst Schirlitz – als Soldat im Ersten Weltkrieg. Foto: Wikimedia, unbekannter Fotograf.

Die NSDAP-eigene Tageszeitung Völkischer Beobachter schreibt in ihrer Ausgabe vom 31. Januar 1945 unter der Überschrift „Kolberg – ein Film? Ein Beispiel!“ über den Streifen: „Während der Film in Berlin der Öffentlichkeit vorgeführt wurde, erlebte er auch in unserer Atlantikfestung La Rochelle seine Uraufführung. Die Beziehung zwischen der Standhaftigkeit dieses Stützpunktes und dem Kampf um Kolberg braucht keine Unterstreichung, um sie zu begreifen. Auf sich gestellt, den Feind ringsum, ficht heute wie damals und hier wie dort die deutsche Zukunft um ihr Leben. Damals lachte endlich ihre Sonne durch die Wolken der zerfressenden Feuersbrünste, dort leuchtet ihr heller Heimatstern noch immer einer treuen Tapferkeit – hier und heute soll es nicht anders sein.“10

Die Kriegslage am 30. Januar 1945 ist für Hitlers Großdeutsches Reich im Wortsinne verheerend. Der Krieg hat Volk und Land verheert. Die Ardennenoffensive, das letzte Aufbäumen im Westen, ist gescheitert. Im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) heißt es: „Die Winterschlacht in den Ardennen, die am 16.12. begonnen wurde und in ihrer zweiten Phase dazu führte, daß das gewonnene Gelände schrittweise dem Feinde wieder überlassen wurde, ist am 28.1. zu Ende gegangen.“11

Die deutschen Truppen müssen sich im Westen weiter zurückziehen, die 6. Panzer-Armee, die beiden Führer-Brigaden, zwei Panzerdivisionen und Heerestruppen werden zurückgenommen. Das OKW-Tagebuch vermerkt: „Das Herausziehen ist erschwert durch 1. die Betriebsstofflage, 2. die Lage an den Rheinbrücken, von denen zur Zeit 6 Eisenbahnbrücken ausgefallen sind, 3. durch den starken Schneefall, 4. durch den Druck der Amerikaner auf die vordersten Verbände an der Ardennen-Front, wo die dort eingesetzten Div.en so abgekämpft sind, daß sie durch die Pz.=Verbände abgestützt werden mußten.“12

Im Südosten droht Hitler-Deutschland der Verlust von Ungarn. Budapest, zum Stalingrad an der Donau geworden, steht vor dem Fall. „In Budapest hat sich die Lage sehr ernst gestaltet“, heißt es im OKW-Lagebuch vom 30. Januar 1945. „Feindl. Druck an der Westfront, so daß die Front unmittelbar an der Burg liegt. Nach vorliegender Meldung ist die Versorgungslage erschütternd geworden. Es geht ums Letzte.“13

An der Ostfront sieht es für die deutschen Truppen nicht besser aus. Pommern droht durch einen Stoß sowjetischer Truppen Richtung Stettin abgeschnitten zu werden, heißt es im Lagebuch zum 31. Januar 1945. „Die Angriffsspitze gegen Ostpreußen kam nicht weiter vor.“ Im Osten sind Millionen Deutsche auf der Flucht. Am 30. Januar 1945 versenkt ein sowjetisches Torpedo-U-Boot die mit Flüchtlingen und Verwundeten überladene Wilhelm Gustloff, Lazarettschiff und Truppentransporter, vor der Küste Pommerns. Über 9.000 Menschen, in der Mehrzahl Frauen und Kinder, ertrinken oder erfrieren.

Das OKW-Lagebuch vermerkt zu der Flucht über die eisige See: „Bei Swinemünde ist durch die starke Ausladung von Flüchtlingen ein großer Stau entstanden. Die Eislage erschwert die Lage.“ Königsberg steht vor der Einkesselung. Über den Hafen Pillau läuft die Massenflucht. Über den 31. Januar 1945 heißt es im OKW-Tagebuch weiter: „Wegen des schlechten Wetters Stau bei Pillau und Königsberg. Über See wurden zur Zeit 20.000 Flüchtlinge transportiert. Es ist nicht möglich, alle Schiffe ausreichend zu sichern.“14

2. „Nun, Volk, steh auf - und Sturm, brich los!“ Joseph Goebbels hält eine historische Rede.

Spätestens mit der Kapitulation der deutschen 6. Armee in Stalingrad am 2. Februar 1943 hatte der Krieg an der Ostfront seinen Wendepunkt erreicht. Etwa 150.000 deutsche Soldaten waren im Kessel Kämpfen, Hunger und Kälte zum Opfer gefallen, etwa 100.000 sind in sowjetische Gefangenschaft gegangen. Die Front war überdehnt worden, der Gegner im Osten hatte mit schier unerschöpflichen Mengen von Material und Mensch aufgewartet. Die NS-Führung mußte mehr Kräfte mobilisieren. Es brauchte höhere Kriegsanstrengungen, mehr Opferbereitschaft. Goebbels wollte das Volk – und Hitler – für radikale Maßnahmen gewinnen.

Dazu hielt der Propagandaminister am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast seine berüchtigte Durchhalterede. Der Saal war mit Hakenkreuzfahnen und dem Transparent „Totaler Krieg – kürzester Krieg“ ausstaffiert. Das Publikum war ausgesucht, und doch war es ein Querschnitt der Bevölkerung: Invaliden von der Ostfront, Wehrmachtssoldaten, Rüstungsarbeiter der Berliner Panzerwerke, Parteimitglieder, Lehrer, Beamte, Angestellte, Ärzte, Künstler, Frauen, junge und alte Menschen. Die wichtigste seiner rhetorischen Fragen, die frenetische Zustimmung erhielt, war: „Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn – wenn nötig – totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?“

Der Berliner Reichssportpalast am 18. Februar 1943. Foto: Schwahn, Bundesarchiv.

Schlußpunkt der Rede waren Goebbels pathetische Worte: „Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen; wir müssen nur zufassen. Wir müssen nur die Entschlußkraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf – und Sturm, brich los!“

Dieser letzte Satz ist – leicht geändert – die erste Zeile des Gedichts „Männer und Buben“, mit dem der deutsche Dichter und Freiheitskämpfer Theodor Körner 1813 zum Befreiungskrieg gegen die napoleonische Fremdherrschaft aufgerufen hatte. Im Film „Kolberg“ wurden die Worte leitmotivisch abgewandelt: „Das Volk steht auf, der Sturm bricht los!“

In München hatten damals ein Professor sowie eine Handvoll Studenten ebenfalls die Befreiung im Sinn, allerdings die von Hitlers NS-Diktatur, als sie das Befreiungslied Theodor Körners zitierten: „Frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen.“ Es waren Hans und Sophie Scholl von der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, die am Tag der Sportpalastrede ihr sechstes Flugblatt in der Ludwig-Maximilians-Universität auslegten. Entworfen hatte es der mit ihnen konspierende Professor Kurt Huber, dessen Philosophie-Vorlesung die Geschwister Scholl und ihr Gefährte Alexander Schmorell gehört hatten.

Für Goebbels war nicht das Radio mit seinen langatmigen Führeransprachen, sondern der virtuos gemachte Film das Medium, um die Deutschen zu packen und zu fesseln. Das Kino war für ihn der Ort, die Köpfe zu erobern. Der Filmkritiker Peter W. Jansen schreibt in einem Essay über Goebbels und den Film: „Der Film war so fest in seiner Hand wie der Rundfunk, fester als das Theater und fester als die Presse. Er war des Ministers liebstes Kind, weil der sich der Suggestionskraft des Kinos auf die Massen bewußt war und auf die prägende Kraft des Films vertraute.“15

Die Notate in den Tagebüchern bezeugen, welchen Erziehungsauftrag der Minister welchem Film zusprach. Am 22. Mai 1943 notierte Goebbels stolz: „Der letzte Filmausweis ist wieder außerordentlich positiv. Die finanziellen Erfolge der einzelnen Filme bestätigen durchaus mein Urteil. Es ist für mich immer wieder erfreulich, festzustellen, daß der Geschmack des deutschen Volkes im großen und ganzen mit meinem eigenen übereinstimmt.“16

Eine filmische Erzählung vom heroischen Widerstand der Festung Kolberg gegen die französische Belagerung im Jahr 1807 lag in der Luft. Der 2008 verstorbene Filmpublizist Peter W. Jansen schreibt in dem Filmheft, das der Duisburger Atlas Filmverleih 1965 zur Wiederaufführung des Films „Kolberg“ in der Bundesrepublik herausgab: „Spätestens 1942 stand fest, daß Kolberg einen hervorragenden Stoff für einen nationalen kriegerischen Film abgeben würde, und allmählich schälte sich die Idee hervor, daraus einen größten Film aller Zeiten zu machen. Aber mit dem wechselnden Verlauf der deutschen Fronten änderte das Projekt den Charakter, das Drehbuch mußte sich der ‘Frontlage’ anpassen. Was zuerst ganz allgemein ein nationales Kriegsepos werden sollte, folgte geschmeidig der politischen Entwicklung und wurde am Ende ein Durchhaltefilm.“17

Absolut professionell und gekonnt mußten die Filme sein. NS-Linientreue oder Parteimitgliedschaft der Regisseure und Hauptdarsteller interessierten Joseph Goebbels wenig. Mediokre Streifen von strammen Hitler-Verehrern und phantasielosen Kadavergehorsamen, die das Publikum anödeten und nur plumpe Parolen auf Zelluloid bannten, brauchte kein Mensch. Die Kunst kam vom Können. Deshalb kam für den Propagandachef als Regisseur nur einer in Frage: Veit Harlan, der erfolgreichste Filmemacher der NS-Ära, Goebbels' Protegé, „des Teufels Regisseur“.

Der in Frankfurt am Main ansässige Historiker Jens Peter Kutz befaßt sich auf seiner Internetseite ausgiebig mit „Kolberg“ und dessen Entstehungsgeschichte. Treffend schreibt er: „Da nach Goebbels' Verständnis politisch intendierte Filme nur dann einen Wert besaßen, wenn sie auch künstlerisch und dramaturgisch gut umgesetzt waren, kam für den projektierten Film nach Lage der Dinge kein anderer Regisseur in Frage.“18

Die politische Absicht war klar: den Widerstandsgeist des einfachen Volkes zu entfachen. In Goebbels' Tagebüchern heißt es dazu am 7. Mai 1943: „In diesem Film soll Harlan ein Beispiels des Mannesmuts und der Widerstandskraft einer Bürgerschaft auch unter verzweifelten Verhältnissen geben. Dieser Film wird vor allem in den Luftkriegsgebieten eine große Lehre darstellen. Er soll ganz auf historische Tatsachen aufgebaut werden.“19

3. „Im Dienste unserer geistigen Kriegsführung“. Joseph Goebbels erteilt Veit Harlan einen Auftrag.

Per Schreiben vom 1. Juni 1943 beauftragte Joseph Goebbels den Regisseur Veit Harlan mit den Worten: „Hiermit beauftrage ich Sie, einen Großfilm ‘Kolberg‘ herzustellen. Aufgabe dieses Films soll es sein, am Beispiel der Stadt, die dem Film den Titel gibt, zu zeigen, daß ein in Heimat und Front geeintes Volk jeden Gegner überwindet. Ich ermächtige Sie, alle Dienststellen von Wehrmacht, Staat und Partei, soweit erforderlich, um ihre Hilfe und Unterstützung zu bitten und sich dabei darauf zu berufen, daß der hiermit von mir angeordnete Film im Dienste unserer geistigen Kriegsführung steht.“

Goebbels' schriftlicher Auftrag an Harlan vom 1. Juni 1943.

Tatsächlich hatte der Minister seinen Paraderegisseur schon Wochen zuvor mit dem „Großfilm“ beauftragt. Für den 7. Mai 1943 heißt es in Goebbels' Tagebüchern weiter: „Harlan, der sich zuerst gegen die Übernahme des Films gesträubt hatte, weil er den Beethoven-Film machen wollte, ist jetzt ganz Feuer und Flamme. Er hat in acht Tagen ein glänzendes Exposé zusammengebracht und will Ende Juni schon ins Atelier gehen. Die Premiere des Films verspricht er mir für Weihnachten. Dann werden wir ihn wahrscheinlich gut gebrauchen können.“20

Harlan, kurz zuvor, am 4. März 1943, wie auch der Ufa-Produktionschef Wolfgang Liebeneiner anläßlich des 25jährigen Bestehens der Ufa von Hitler zum Professor ernannt, war Regisseur und Drehbuchautor - aber nicht alleiniger Drehbuchautor. Co-Autor war sein Freund Alfred Braun, wie Harlan Berliner, zudem ein Pionier des deutschen Rundfunks. Bereits bei dem antisemitischen Spielfilm „Jud Süß“ wirkte Braun 1940 als Harlans Regieassistent. Braun war bis 1933 Leiter der Schauspielabteilung der Funk-Stunde Berlin und als Schauspieler in der Weimarer Republik recht populär. Zudem war er Sozialdemokrat. Im August 1933 hatte ihn die Gestapo verhaftet. Der Vorwurf: Er sei ein Hauptverantwortlicher des „Weimarer Systemrundfunks“ und verantwortlich für die „Verjudung der Funkstunde“.

Sechs Wochen saß er im KZ Oranienburg bei Berlin ein, kam dann auf Fürsprache des Schweizer Theaterintendanten Ferdinand Rieser frei. Braun emigrierte in die Schweiz, kam bei Rieser im Schauspielhaus Zürich unter, wechselte ans Stadttheater Basel, dann 1937 als Rhetoriklehrer an die Theater- und Opernabteilung der türkischen National-Akademie in Ankara. Eine Rehabilitierung in Deutschland war ihm verwehrt worden. Trotzdem kehrte er bei Kriegsausbruch nach Berlin zurück und wurde – vorerst anonym – Kriegsberichterstatter und Drehbuchautor. Spätestens seit seiner Regieassistenz bei „Jud Süß“ war er beim NS-Regime aber wieder gelitten. Es folgten die Drehbücher zu Harlans Filmen „Die goldene Stadt“, „Opfergang“, „Immensee“ und eben „Kolberg“.

Veit Harlans Ehefrau Kristina Söderbaum, die populäre schwedische Filmschauspielerin, weiblicher Star vieler NS-Kinofilme, notierte am 5. Oktober 1943 in ihr Tagebuch: „Wir bekamen die entsetzliche Nachricht, daß Veit ‘Kolberg’ doch machen muß. Hic incipit tragoedia. Was soll werden??“ In ihrer 1983 erschienenen Autobiographie schiebt die 1912 in Stockholm geborene Tochter des Chemieprofessors und zeitweiligen Vorsitzenden des Nobelpreiskomitees Henrik Gustaf Söderbaum nach: „Diesmal ging es nicht um eine Rolle, die ich gern spielen wollte, diesmal ging es ums Überleben.“21

Kristina Söderbaum hält noch im Alter an dem Narrativ fest, für die Harlans sei es 1943 um Leben und Tod gegangen, der „Kolberg“-Auftrag „der Beginn einer Tragödie“ gewesen. Eine Ablehnung von Goebbels' Instruktion hätte mindestens den Gang ins Konzentrationslager nach sich gezogen. Ähnliches hätte Söderbaum vielmehr aus einem anderem Grund geblüht: Die Schwedin, die die in die USA emigrierten Filmstars Marlene Dietrich und Elisabeth Bergner zu ihren Vorbildern zählte, hörte damals – gemeinsam mit dem Kindermädchen Therese Müller und Harlans Chaffeur und Cutter Friedrich Karl von Puttkamer – heimlich den Feindsender BBC. Das Abhören des Britenfunks galt damals als „Rundfunkverbrechen“, das mit Gefängnis, Zuchthaus und – wenn Nachrichten weitergegeben wurden, die aus NS-Sicht die Wehrkraft zersetzten – oder dem Tod bestraft wurde.22

Harlans Ehefrau, die schwedische Schauspielerin Kristina Söderbaum. Sammelbild aus dem Album „Ross Filmsterne“ von 1937. Unbekannter Fotograf.

Veit Harlan schreibt in seiner Autobiographie „Im Schatten meiner Filme“: „‘Kolberg’ war zwar kein dichterisch hochwertiger, aber es war wenigstens auch keiner von den antisemitischen Stoffen.“23 Der Film „hätte schon einmal im Jahre 1940 oder 1941 zur Diskussion gestanden“. Tatsächlich gab es noch ältere Pläne. Bereits im August 1927 war ein Film mit dem Titel „Die Helden von Kolberg“ zu dem Pommern-Drama angekündigt worden, der auf dem Theaterstück von Paul Heyse basieren sollte. Als Drehbuchautor war Willy Rath ausersehen, der bis dato allerhand Skripte zu verklärenden Heldenepen und ambitionslosen Unterhaltungsfilmen der Stummfilmzeit verfaßt hatte. „Die Helden von Kolberg“ verfielen bald wieder in einen tiefen Schlaf - bis Goebbels sie 1943 weckte.

4. „Hundert Flugzeuge angefordert.“ Veit Harlan soll eine große Schlacht filmen.

„Kolberg“ als die Geschichte eines heroischen Opfergangs, einer Volkserhebung gegen Fremdherrschaft lag als Kinostreifen im NS-Staat schon bald nach Kriegsausbruch in der Luft. Veit Harlan blickt in seiner per Diktat verfaßten Autobiographie zurück: „Zum erstenmal hörte ich in der Ufa – und zwar so ganz nebenbei – daß der Film ‘Kolberg’ wieder in Sicht sei. Dieser Film hätte schon einmal im Jahre 1940 oder 1941 zur Diskussion gestanden.“24

„Kolberg“ hatte in Konkurrenz zu anderen Projekten gestanden. Weit oben auf der Liste der Goebbels'schen Filmideen stand 1942/43 die Verfilmung von Knut Hamsuns Roman „Segen der Erde“. Der Roman verherrlicht Naturkraft und Lebensstärke, adelt das bodenständige Landleben und skizziert das städtische Leben als unproduktiv. Der NS-Blut-und-Boden-Ideologie war es eine ideale Beute. Der Norweger Hamsun, 1920 mit dem Nobelpreis für „Segen der Erde“ ausgezeichnet, war ein Bewunderer Deutschlands und sodann auch Hitlers. Am 18. Mai 1943 besuchte er erst Goebbels in dessen Berliner Privatwohnung, am 26. Juni 1943 traf er Hitler auf dem Obersalzberger Berghof – und überwarf sich prompt mit dem Führer. Hamsun, eigentlich ein Befürworter der deutschen Besatzung in Norwegen und ihrer Marionettenregierung unter dem Faschisten Vidkun Quisling, erzürnte sich gegenüber Hitler über die brutale Besatzungspolitik Josef Terbovens, des deutschen Reichskommissars in Norwegen. Hitler tobte nach dem abgebrochenen Treffen. Den Ausschlag gegen „Segen der Erde“ als kommendes Großfilmprojekt dürfte der Vorfall kaum gegeben haben. Denn die deutsche Propaganda brauchte einen Durchhaltestreifen, einen Film wie ein Aufputschmittel, keine Erzählungen über erdverbundenes Landleben.

Veit Harlan war – nach der Verfilmung von Theodor Storms Novelle „Immensee“ und dem Melodram „Opfergang“ 1943 – auf den „Segen“ als mögliches Folgeprojekt eingestellt. Goebbels' persönlicher Referent Kurt Frowein, ab Juni 1943 Reichsfilmdramaturg, ließ Harlan wissen, „daß Goebbels noch gar nicht fest entschlossen sei. Ich solle nur weiter den ‘Segen’ vorbereiten“. Harlan berichtet in seiner „Selbstbiographie“, „daß ich sowohl für den Film ‘Segen der Erde’ als auch für den Film ‘Kolberg’ großzügige Ernteaufnahmen brauche, die ich so drehen könnte, daß die Erntearbeiter sowohl wie norwegische Bauern von heute als auch wie deutsche Bauern aus dem Jahre 1807 aussehen würden. Ich bekam daraufhin von Goebbels die Erlaubnis, mit dem Drehen dieser Aufnahmen zu beginnen.“25

Dem aus dem Schwarzwald stammenden Regisseur und Dokumentarfilmer Raimond Ruehl gab Veit Harlan nach dem Krieg ein Interview zu „Kolberg“. Ruehl, im April 1965 im Alter von 33 Jahren auf dem oberbayerischen Wörthsee bei einem Bootsunfall ertrunken, hatte 1964 zusammen mit Eva Kalthoff die essayistische TV-Dokumentation „Kolberg. Der letzte Film der Nation“ produziert, gefolgt 1965 von der dokumentarischen Dekonstruktion „Kolbergs“ unter dem Titel „Kolberg. Der 30. Januar 1945“ (Co-Regie Erwin Leiser). In dem Interview berichtet Harlan, welche Filmprojekte seinerzeit – ab 1940/41 – alles in der Diskussion oder Planung waren. Damals, so der Regisseur, „schwebte der Film ‘Narvik’ – ich war auch oben in Narvik – und sollte mit einem Schlachtschiff und mit mehreren Panzerschiffen und mit Torpedobooten und mit 150 Flugzeugen einen Riesenfilm um Narvik machen“.26

1941 sollte auf Befehl Hitlers ein Film über die Schlacht um Narvik gedreht werden. Im Frühjahr 1940 hatte die Wehrmacht unter hohen Verlusten die für die Erzverschiffung wichtige Hafenstadt im Norden Norwegens eingenommen. Alle zehn eingesetzten Zerstörer der deutschen Marine waren bei den Kämpfen versenkt oder beschädigt worden. Die Heldenrolle fiel der deutschen 3. Gebirgs-Division unter Generalmajor Eduard Dietl zu. 2.000 Gebirgsjäger unter dem Kommando Dietls sowie 2.500 Marinesoldaten hatten sich gegen 25.000 alliierte Soldaten behauptet. Am 8. Juni 1940 hatten die Briten – durch den deutschen Westfeldzug in die Klemme geraten – ihre Expeditionskräfte abgezogen.

Deutsche Zerstörer im Hafen von Narvik 1940. Foto: Max Ehlert, Bundesarchiv.

Die Filmpropagandapläne der NS-Führung strotzten vor Hybris. Der Film sollte die Invasion der Deutschen in Nordnorwegen darstellen, mit Dietl im Mittelpunkt. Fiktion und Dokumentarisches sollten ineinander verschmelzen, ein Mythos auf der Leinwand geboren werden. Die Gebirgsjägertruppen sollten sich gleich selbst spielen und Dietl den Dietl geben. Hitler und Goebbels wollten das Zusammenspiel der Waffengattungen mit großem Aufwand und realitätsnah auf Zelluloid bannen. Weil die Wehrmacht – anders als beim Polenfeldzug – in Norwegen kaum Propagandakompanien mit Kameras im Schlepptau hatte, wurden der NS-Regisseur und Fliegermajor Karl Ritter und der Drehbuchautor Felix Lützkendorf mit Vorarbeiten zu der Inszenierung beauftragt.

Bei der Ortsbesichtigung in Narvik beschlichen Ritter jedoch massive Zweifel, ob das Heldenepos zu realisieren sei. Filmminister Goebbels schwenkte auf seinen Regiemeister Harlan um. Der zeigte sich gegenüber dem Minister eher reserviert, da er andere Projekte, die im Raume standen, gerne vorgezogen hätte. Harlan schreibt in seinen Erinnerungen, ihm sei „klar geworden, daß ich wieder einmal in der Falle eines heroischen Filmspektakels gefangen war“.27

Herbst 1940 sollte Drehbeginn sein. Goebbels hatte sehr spezielle Vorstellungen, wie der Berliner Autor Frank Noack in seiner gewichtigen Biographie „Veit Harlan. ‘Des Teufels Regisseur’“ zu berichten weiß: „Musik sollte wieder eine wichtige Rolle spielen. Goebbels schwebte eine Szene vor, in der sich Matrosen nach der Versenkung ihrer Torpedoboote Radioapparate zusammenbauen; mitten in der Nacht, in den verschneiten Bergen Norwegens, hören sie ein von Wilhelm Furtwängler dirigiertes Konzert, bestehend aus dem Horst-Wessel-Lied, dem Deutschlandlied und der 9. Symphonie von Beethoven.“28

Der Regisseur machte sich, mit einem „kriegsdienstlichen Befehl“ von Goebbels versehen, ins besetzte Norwegen auf. Die deutschen Offiziere vor Ort erklärten Harlan laut dessen Worten, „der Fall von Narvik sei für die Engländer nicht nur eine verlorene Schlacht, sondern ein großer Prestigeverlust“. Darum sei bei größeren Filmaufnahmen mit militärischen Aktionen der Briten zu rechnen. Anders gesagt: Die Briten wollten wiederkommen – aber nicht als Filmstatisten. Harlan berichtet, es sei „bereits nach London gemeldet worden, daß ich hundert Flugzeuge angefordert hatte, die viele hundert Fallschirmjäger abwerfen sollten, und außerdem mehrere Schiffe“. Für die Briten sah das nach einem „gedeckten Tisch“ aus.

Aus dem Narvik-Epos wurde nichts. Goebbels' Paraderegiepferd will das Narvik-Filmschlachtschiff allein dadurch versenkt haben, daß er „vier Torpedoboote, wenigsten ein Schlachtschiff, hundert Transportflugzeuge, aus denen in mehreren Anflügen fünftausend Fallschirmjäger abspringen sollten und außerdem sechs Stukas, die in die Schlacht um Narvik eingreifen müßten“, verlangte. Harlan in seinen Memoiren: „Ich wandte nun die Technik an, meine Forderungen für diesen Film immer höher zu schrauben. Indem ich den Wahnsinn immer wahnsinniger machte, hatte ich eine gewisse Hoffnung, daß der Film ‘sterben’ würde.“ Kein Militär habe beurteilen können, was es für den Film an Mensch und Material wirklich brauchte. Das Ende des Narvik-Films in den Worten Harlans: „Das mit solcher Emphase vom Führer selbst befohlene Filmvorhaben entschlummerte.“29

Was der in seiner Autobiographie auffallend selektiv vortragende Regisseur nicht erwähnt: Der Norwegen-Erzählung drohte noch von anderer Seite Ungemach. Das „Unternehmen Barbarossa“, der deutsche Schlag gegen die Rote Armee, die längst ihrerseits hochgerüstet in Offensivaufstellung an der Grenze zu Deutschland und Rumänien aufmarschiert war, stand bevor. Statt einen „Filmkrieg“ galt es, einen weiteren echten Krieg zu führen. Der volkstümliche „NS-Mustergeneral“ Dietl und sein Verband hatte die finnisch-sowjetische Grenze am Eismeer zu überqueren, statt in Norwegen Hollywood nachzuahmen. Das Narvik-Projekt war mit dem Angriff auf die Sowjetunion endgültig beerdigt.

Im Raum stand neben „Segen der Erde“ auch ein Film über Ludwig van Beethoven. „Diese Filme wollte ich natürlich sehr gerne machen“, berichtet Veit Harlan in dem Ruehl-Interview. Goebbels hatte Hamsun die Verfilmung von „Segen der Erde“ versprochen. Die Order, „Kolberg“ zu drehen, kam just nach Dreh der Ernteaufnahmen für „Segen der Erde“. Laut Harlans Memoiren kam der Befehl von Hitler, „wie Goebbels ausdrücklich betonte“. Der Film „Segen der Erde“ wurde auf die Zeit nach dem Krieg vertagt.30

In dem Ruehl-Interview sagt Harlan über den „Kolberg“-Auftrag etwas kryptisch: „Bevor aber dieser Film kam, waren drei andere Filme, die viel gefährlicher für mich waren, da, und zwar der erste ‘Die 7. Großmacht’, das sollte also die Presse sein. Das sollte ein Kavalkadefilm sein, über die ehemals jüdische Presse.“ Harlan nimmt damit Bezug auf den US-Spielfilm „Kavalkade“ („Cavalcade“) von 1933, einer Saga über eine wohlhabende Londoner Familie. „Was Goebbels damals wollte, wenn er Theodor Wolf, wenn er Alfred Kerr und Georg Bernhard usw. zeigte, das können Sie sich denken.“ Der anitsemitische Pressefilm, eine 1939 auf dem Mist von Goebbels gewachsene Idee, wurde nie gedreht. Warum nicht, erfährt man in Harlans Autobiographie: Der Minister habe eine spannende Geschichte „der Presseversumpfung in Deutschland“ machen wollen, über die „alte jüdische Presse“ (O-Töne Goebbels). Bloß fiel Goebbels dazu „keine durchgehende Handlung“ ein. Harlan: „Natürlich fiel mir zu diesem Film, mit dem mir das Schlimmste drohte, beim besten Willen ebenfalls keine Handlung ein.“ Das Projekt versackte im Nirgendwo.31

Ein weiterer Kandidat für Goebbels' Traumfabrik: Eine Verfilmung von Gustav Freytags Kaufmannsroman „Soll und Haben“ – „und zwar“, so Harlan, „unter der Vergrößerung der jüdischen Figur“. Der 1855 erschienene Roman in sechs Büchern, einer der meistgelesenen seiner Zeit, behandelt die wirtschaftliche Situation in Schlesien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Heute wird er ob mancher antisemitischer und antislawischer Stereotype kritisch gesehen. Harlan sah eine Verfilmung für sich als „sehr gefährlich“ an.32

Das dritte im Raum schwebende Filmprojekt war eine Verfilmung von William Shakespeares Drama „Der Kaufmann von Venedig“, die Geschichte des dämonischen Halunken Shylock, eines Juden und betrogenen Betrügers. „Antisemitismus auf der ganzen Linie war nun die Parole“ – so formuliert es Harlan in seinen Memoiren.33 Der Minister wollte das Shakespeare-Stück vom rachsüchtigen Juden noch mit einem wahrhaft antisemitischen Drama vermengt sehen: Christopher Marlowes um 1590 verfaßtes Stück „The Jew of Malta“ („Der Jude von Malta“), in dem ein reicher Jude mit den muslimischen Angreifern gegen die Johanniter, die Malta beherrschenden Kreuzfahrer, paktiert – und am Ende grausam hingerichtet wird.

Goebbels, angestachelt von der Lektüre eines „Schmökers“ über die Entstehungsgeschichte beider Stücke, erteilte den Auftrag, ein Drehbuch zu verfassen. Harlan: „Ich schrieb ein Drehbuch. Goebbels las es und verwarf es.“ Dem Regisseur schwebte ein Lustspiel vor, der Minister hielt Harlan vor: „Es sei kein Lustspiel zu nennen, ‘wenn ein Jude einem Schuldner bei lebendigem Leibe das Herz herausschneiden’ wolle.“ Zudem wurden sich die beiden Film-Besessenen nicht einig, ob die Kinofiguren nun im Versmaß der Biedermeier-Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck reden sollen oder doch eher volkstümlich.34

In dem Interview mit Raimond Ruehl erklärt Harlan: „Ich war nun sehr zufrieden, von diesen drei verschiedenen antisemitischen Stoffen befreit zu sein, so unglücklich ich war ‘Beethoven’ zu verlieren und ‘Segen der Erde’ zu verlieren. Ich war also ganz zufrieden, wenigstens nur ‘Kolberg’ machen zu müssen.“35

5. „Verhängnisvolle Nähe“. Veit Harlan steigt zu Goebbels' wichtigstem Regisseur auf.

Der Mann, der den größten Film aller Zeiten machen sollte, wurde am 22. September 1899 in Berlin als viertes von sieben Kindern seiner Eltern Walter und Adele Harlan geboren.

Harlans 1867 in Dresden geborener Vater Walter war der Sohn des Bankiers und Landwirts Otto Harlan. Durch den Ersten Weltkrieg hatte Walter Harlan das Vermögen der Eltern verloren. Nach einer Staatsanwaltskarriere wechselte der promovierte Jurist in die Kunst: Er wurde Schriftsteller und – am Berliner Lessing-Theater – Dramaturg. Mit Stücken wie der Tragödie „Das Nürnbergisch Ei“, das von der Erfindung der Taschenuhr durch Peter Henlein handelt, oder dem Schwank „Der Jahrmarkt in Pulsnitz“ hatte er als Dramatiker beachtlichen Erfolg. Bei seinem Tode 1931 war er aber bereits weitgehend in Vergessenheit geraten. Politisch stand er irgendwo zwischen den Nationalliberalen und den Nationalkonservativen. Als deutschnational ordnet ihn der Regisseur und Drehbuchautor Hans Carl Opfermann ein, der Veit Harlans 1966 erschienene Autobiographie herausgab und mit einem langen Nachwort versah. „Gott, König, Vaterland“ – das waren die „drei großen Begriffe“ in der Familie.36 Im Hause Harlan waren regelmäßig bekannte Schauspieler zu Gast, darunter Emil Jannings, Paul Wegener und Werner Krauß.37 Auch Walther Rathenau – Industrieller, Schriftsteller, liberaler Politiker – bekam der kleine Veit bei Spaziergängen oft zu sehen.

Veit Harlans Mutter Adele, angeblich 1871 in Hamburg geboren, war als Säugling ausgesetzt und von einer Frau mit Nachnamen Boothby gefunden und aufgezogen worden. Ihre leiblichen Eltern waren eine Irin und ein Zigeuner. Adele Boothby entwickelte sich, wie Harlan-Biograph Frank Noack schreibt, „zu einer temperamentvollen jungen Frau, die als Blumenmädchen, Verkäuferin und als Kellnerin bei Kaiser's Kaffee arbeitete“. Mit 16 lernte sie Walter Harlan in einem Nachtlokal kennen, wo sie Blumen verkaufte. Nach dem ersten, totgeborenen Kind brachte die lebenslustige Frau mit dem tiefschwarzen Haar neben Veit noch fünf weitere Kinder auf die Welt. Die Herkunft der Mutter und der fehlende „Ariernachweis“ sollten selbst Veit Harlan noch zum rassischen Verdachtsobjekt der Nazis machen. Noack berichtet: „Wegen ihrer ungeklärten Herkunft mußte Veit Harlan sich während der Fertigstellung von Jud Süß den Schädel messen lassen.“38 Am 17. September 1940 entschied die Reichsstelle für Sippenforschung (RfS), Veit Harlan habe als „deutschen oder artsverwandten Blutes“ zu gelten.39

Nach der Schulzeit machte Veit Harlan eine Lehre als Silberschmied. Von der Kunst des Ziselierens wandte er sich schon bald ab und widmete sich dem Schauspiel. Bereits vor Kriegseinsatz und Lehre hatte er Schauspielunterricht am Seminar von Max Reinhardt genommen und 1915 erstmals auf einer öffentlichen Theaterbühne gestanden. Den Moritz in einer Nachmittagsvorführung von Wilhelm Buschs „Max und Moritz“ durfte er geben. Bereits damals wollte der junge Veit Regisseur werden. Der große österreichische Theatermann Reinhardt riet ihm aber, zunächst das Schauspielen zu lernen – um sich später als Regisseur in die Darsteller hineinversetzen zu können.40

1916 zog Veit Harlan in den Krieg. In seinen Memoiren handelt er die Zeit in einem einzigen Satz ab: „Ende 1916 meldete ich mich kriegsfreiwillig und machte an der französischen Front den Weltkrieg in so abscheulichen Stationen mit, daß ich wenig Lust verspüre, mich im einzelnen darüber auszulassen.“41 Schwer erkrankt kehrte er heim. Was die Autobiographie nicht erwähnt: Im Dorf Viviers-au-Court im nordfranzösischen Départment Ardennes als Dolmetscher eingesetzt, machte er die Bekanntschaft einer Lehrerin namens Lucile. Mit ihr zeugte er einen Sohn, der 1919 geboren wurde. 1957 sucht er, begleitet von seinem ältesten Sohn Thomas, das Dorf bei Amiens auf. Die Reise in die Vergangenheit, sie wird sich als vergebens erweisen. Thomas Harlan berichtet in seinem autobiographischen Werk „Veit“, in dem er sich mit seinem Vater auseinandersetzt: „Der Sohn war kommunistischer Abgeordneter in der Nationalversammlung, seine Mutter lebte nicht mehr. Er selbst sollte unangetastet bleiben, so der Wunsch des Bürgermeisters, man sollte ihn vor Schaden behüten und nicht als Sohn, als Soldatenkind eines Deutschen brandmarken, man sollte ihn in Ruhe lassen. Mein Vater ließ sich Bilder zeigen. Im Gesicht des Sohnes erinnerte nichts an ihn.“42

Nach Kriegsende wurde Veit Harlan 1919 an der Berliner Schaubühne am damaligen Bülow-Platz Schauspielvolontär. Von 1920 bis 1922 gehörte er zu deren festen Ensemble. In der von Linken dominierten Theaterwelt erprobte Harlan sich politisch als Salonsozialist und war zeitweilig Mitglied der SPD. Als junger Schauspieler wirkte er nicht nur in Klassikern – etwa von Schiller oder Shakespeare – mit, sondern häufig in modernen und gesellschaftskritischen Stücken, zum Beispiel denen Frank Wedekinds oder Ernst Barlachs. Frank Noack schreibt in seiner Harlan-Biographie: „Veit Harlans Mitwirkung in progressiven Theaterinszenierungen erweckte Mißfallen in nationalistischen Kreisen, da man vom Sohn eines konservativen Deutschen wie Walter Harlan erwartete, er würde sich politisch mehr nach dem Vater orientieren.“43

Tatsächlich interessierte den jungen Harlan die Politik aber kaum – vielmehr die Kunst, genauer: die Kunst, die Welt und das Leben abzubilden. Und politisch, so dieser Begriff nicht schon zu hochgegriffen ist, pendelte er sich wieder bei Vater Walter ein. Nationalkonservativ, nationalliberal, patriotisch – eine Gruppierung, die ohne die sture Vatikan-Orientierung der Zentrumswähler war und – weil ihr Kompaß auf das eigene Land zeigte – für die braunen Sozialisten eine aussichtsreiche Beute war. Mit „Für Deutschland!“ ließen sie sich hinter Adolfs Fichte führen. Joseph Goebbels sollte Veit Harlan später einen politischen Idioten nennen, der „unfähig sei, politisch zu denken“ – „was völlig zutrifft“, so H.C. Opfermann, „wenn man berücksichtigt, daß Goebbels ‘politisch’ mit ‘nationalsozialistisch’ verwechselte“44

1922 vermählte sich Veit Harlan das erste Mal. In seinen Memoiren liest sich das so: „Ich verheiratete mich mit der Schauspielerin Dora Gerson. Die Ehe war von kurzer Dauer.“45 Harlan wurde am Landestheater im südthüringischen Meiningen engagiert. In den Theaterferien tingelte das Paar mit der Tourneetruppe von Theatergründer Hans Holtorf durch Deutschland. Zum Ensemble zählten Größen wie Mathias Wieman, der Hauptdarsteller in der Verfilmung der Theodor-Storm-Novelle „Der Schimmelreiter“ von 1933.

Weshalb die Ehe scheiterte, erfährt man eine Seite weiter: Dora Gerson, die gleichaltrige jüdische Tochter polnischer Eltern, Stummfilmschauspielerin und Kabarettsängerin, verließ ihn. Harlan: „Es mutet wie ein bösartiger Witz an, daß es ausgerechnet mir beschieden war, von einer Frau verlassen zu werden, nur weil sie behauptete, mit einem Nichtjuden nicht leben zu können.“ Laut Harlan hatte sich Dora Gerson dem Druck orthodoxer Juden in ihrer Familie gebeugt, die auf Scheidung drängten. Für den Scheidungsrichter galt Harlan als schuldig für das Scheitern der Ehe.

Gerson heiratete – erst 1937 – einen jüdischen niederländischen Textilfabrikanten. Seit der Machtübernahme der Nazis war ihr Leben eine Odyssee zwischen der Schweiz, die ihre Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängerte, Berlin, wo sie ab 1935 infolge der Nürnberger Rassegesetze Berufsverbot hatte, und den Niederlanden. Harlan erweckt in seiner Autobiographie den fälschlichen Eindruck, sie habe schnell einen anderen, einen Juden, geheiratet, indem er schreibt: „Wir trennten uns, und sie heiratete einen Juden.“46

Als deutsche Truppen 1940 die Niederlande überfielen, versuchte Dora Gerson mit ihrem zweiten Mann und den zwei gemeinsamen Kindern in die Schweiz zu fliehen, wo sie 1933 mit Chansons und Kabarett erfolgreich aufgetreten war. Beim Versuch, 1942 von Vichy-Frankreich in die Schweiz zu fliehen, wurden sie gefaßt und über das Sammellager Drancy bei Paris und das Durchgangslager Westerbork in Holland in die Todesfabrik deportiert. Am 14. Februar 1943 wurden alle vier in Auschwitz vergast.

Einen hilfesuchenden Brief soll Dora Gerson noch aus den von den Nazis besetzten Niederlanden an ihren Ex-Mann gerichtet haben. Eine Antwort ist nicht überliefert.47 Seit der Scheidung war Harlan an einem Kontakt mit Gerson nicht mehr interessiert. „Andernfalls“, schreibt Frank Noack, „hätte er sie eventuell vor der Verfolgung retten können, so wie es Hans Albers, Paul Henckels, Paul Bildt, Hans Moser und Heinz Rühmann mit ihren jüdischen Lebensgefährtinnen gelungen war“.48

1929 heiratete der nur 1,67 Meter große Harlan, der als extrem eifersüchtig galt, die österreichische Schauspielerin Hilde Körber, mit der er drei Kinder in die Welt setzte: Thomas Christoph (1929-2010), später ein schillernder Filmemacher und Autor, Maria Christiane (1930-2018), die nach dem Krieg unter dem Mädchennamen der Mutter als Theater- und Filmschauspielerin reüssierte, und Susanne Christa (1932-1989), die es später ebenfalls ins Filmschauspielfach zog.

Vor allem Thomas' Verhältnis zum Vater sollte sich später als extrem schwierig und ambivalent erweisen. „Veit liebte seinen ältesten Sohn mehr als alle anderen Söhne. Nichtsdestoweniger hatte er ihn enterbt. Sein ältester Sohn war seiner nicht würdig.“ So heißt es in Thomas Harlans Buch „Veit“, das von seiner mit Bitterkeit nachgetragenen Liebe zum Vater handelt.49

Seit 1924 hatte Veit Harlan an verschiedenen Berliner Theatern Engagements angenommen – hauptsächlich am Schiller Theater Berlin, am Lessingtheater Berlin und am Staatlichen Schauspielhaus Berlin. So vergingen die Jahre der Weimarer Republik. In der Rückschau auf 1933 schreibt Harlan: „Das Unheil rückte immer näher. Ein jüdischer Schauspieler nach dem anderen verschwand.“50 Wer wie Harlan regelmäßig im Staatlichen Schauspielhaus Berlin tätig war, bekam es mit Hermann Göring zu tun. Der im Ersten Weltkrieg hochdekorierte Jagdflieger hatte im ersten Kabinett Hitler neben Wilhelm Frick, dem Reichsminister des Innern, als einziger NSDAP-Mann – neben einer Reihe Nationalkonservativer – einen Ministersitz: den eines Ministers ohne Geschäftsbereich.

Nebenbei hatte er aber auch den Posten des Reichskommissars für das preußische Innenministerium inne. Ab dem 11. April 1933 – nach dem Rücktritt des kommissarischen Preußischen Ministerpräsidenten Franz von Papen – hielt er auch dessen Amt in Händen. Und damit war Göring Chef der Berliner Staatsoper und der preußischen Staatstheater. Harlan bemerkt in seinen Memoiren: „Damals im Jahre 1933-1934 strömte dieser Mann mit dem Pour le mérite des Kriegsfliegers ein großes Wohlwollen aus. Ich glaube, jedermann hatte ihn gern, während Hitler, Goebbels und Frick noch mit ziemlicher Skepsis betrachtet wurden.“