9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Daisy Dollinger ermittelt

- Sprache: Deutsch

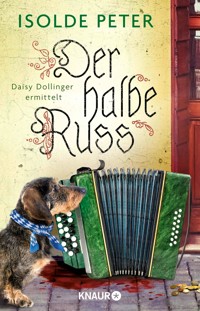

Undercover mit Dackel: Im humorvollen Krimi »Der halbe Russ« löst die bayrische »Miss Marple« Daisy Dollinger mit Charme, Dirndl und Akkordeon ihren ersten Fall um tote Straßenmusiker in München. In München steht ein Hofbräuhaus, davor liegt ein Mann, der schaut betrunken aus … Ist er aber nicht, wie eine resolute Passantin feststellt, als sie die vermeintliche Alkohol-Leiche freundlich anstupst: Der Straßenmusiker Oleg Wodka ist ganz und gar tot, und auf natürliche Weise ist er nicht gestorben. Weil Olegs Straßenmusiker-Kollegen der Polizei gegenüber äußerst maulfaul sind, hat der junge Kripo-Beamte Sepp Leutner schließlich eine geniale Idee: Seine gute Bekannte Daisy Dollinger – Sekretärin der Münchner Staatsanwaltschaft und weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen –, spielt Akkordeon, und ein Dirndl besitzt sie auch. Ehe sie es sich versieht, befindet sich Daisy nebst Dackel Wastl als Straßenmusikerin auf ihrem ersten Undercover-Einsatz … Obacht die Herren Eberhofer, Jennerwein, Wallner und Co. – hier kommt Daisy Dollinger! Humorvoll und mit viel Lokalkolorit ermittelt die Sekretärin der Münchener Staatsanwaltschaft in der neuen Bayern-Krimi-Reihe von Isolde Peter

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

IsoldePeter

Der halbe Russ

Daisy Dollinger ermittelt

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

In München steht ein Hofbräuhaus, davor liegt ein Mann, der schaut betrunken aus … Ist er aber nicht, wie eine resolute Passantin feststellt, als sie ihn freundlich anstupst: Der Straßenmusiker Oleg Wodka ist tot, und auf natürliche Weise ist er nicht gestorben. Leider sind Olegs Kollegen der Polizei gegenüber äußerst maulfaul. Und da kommt Daisy Dollinger ins Spiel, Sekretärin der Münchner Staatsanwaltschaft und weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen: Daisy spielt Akkordeon, und ein Dirndl besitzt sie auch. Ehe sie es sich versieht, befindet sich Daisy nebst Dackel Wastl auf ihrem ersten Undercover-Einsatz …

Der Auftakt zu einer erfrischend neuen bayrischen Krimiserie um die ermittelnde Sekretärin Daisy Dollinger aus München!

Inhaltsübersicht

In München steht ein [...]

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

Schlussbemerkung und Dank

Koa Hiatamadl mog i net

Hot koane dick’n Wadln net

I mog a Madl aus da Stadt

Wos dicke Wadln hat

Tanzlied aus Bayern und Österreich

Due cose potrei far:

Tornar a divertir la gente

Col cantar … oppur,

meglio, morire

(Zwei Dinge könnt’ ich tun:

Die guten Leut

Erfreun mit Sang und Tanz …

Oder auch – besser – sterben.)

Aus der Oper Madama Butterfly von Giacomo Puccini

In München steht ein Hofbräuhaus, und ein Mann liegt davor, der schaut betrunken aus. Die wenigen Leute, die vorbeikommen, denken wahrscheinlich, lassen wir ihn seinen Rausch ausschlafen. Es ist Sommer, die Nächte sind warm, da erfriert man zum Glück nicht so schnell. Erst um Punkt 5:25 Uhr schaut eine ältere Frau genauer hin. Es handelt sich um Erika Sengerbach, dreiundsechzig Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in München. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Dank einer göttlichen Fügung graust es ihr vor nichts, denn ihr Vater war Metzger. Als Kind durfte sie im großen Kessel das Schweineblut umrühren, wenn geschlachtet wurde. Das hat sie abgehärtet für ihr ganzes Leben. Sie ist keine, die gleich losschreit, auch dann nicht, wenn sie einen Mann anstupst und merkt, dass der sich nicht mehr rührt. Frau Sengerbach bleibt ruhig, ruft mit ihrem Handy sofort die Polizei an und wartet, bis diese auch eintrifft. Einfach vorbildlich.

1.

Zeugen, die sind doch ein unzuverlässiges Pack«, sagt Sepp Leutner zu mir. »Die Sengerbach kann man echt nicht ernst nehmen. Das hab ich auch dem Hoblmayr gesteckt. Die Frau ist schließlich fast so alt wie meine Mutter.«

Nicht dass es mich sonderlich interessieren würde, was der Leutner von sich gibt, wenn er breitbeinig bei mir im Büro herumsteht, als ob er nichts zu tun hätte. Trotzdem wage ich einen kleinen Einwurf. »Und das Alter deiner Mutter hat jetzt mit dem Fall was genau zu tun?«

»Ja, halt, weil man doch vergesslich wird im Alter. Das weiß doch ein jeder. Und die Sengerbach kann man echt vergessen als Zeugin. Erzählt die uns, sie hat nichts angerührt. Und dann haben die von der Spurensicherung Fingerabdrücke von ihr auf dem Akkordeon gefunden.«

Es geht also um den Mann, der neulich tot vor dem Hofbräuhaus lag. Natürlich führt sich Leutner wieder einmal auf, als wäre die Mordkommission ohne ihn und seine knallharten Zeugenbefragungen aufgeschmissen.

»Frau Sengerbach, hab ich zu ihr gesagt, das war doch Absicht, dass Sie dieses wichtige Detail verschwiegen haben. Sie haben das Beweisstück angefasst, bevor Sie die Kollegen angerufen haben. Sagen Sie mir bitte einfach und ganz ehrlich, was haben Sie mit Ihren Griffeln am Akkordeon zu suchen gehabt?«

Er sieht mich triumphierend an. »Da hat sie rumgestottert, und deswegen hab ich noch gesagt, aha, man merkt, Sie werden nervös. Haben Sie uns bewusst in die Irre geführt, vielleicht, weil Sie selbst in diesen Mordfall verwickelt sind?«

Wahnsinn, dieses psychologische Geschick vom Leutner gegenüber einer Zeugin, die wahrscheinlich gar nicht wusste, wie ihr geschah.

Nach dieser Ruhmesrede ist er seltsam zögerlich. Er schweigt für eine Minute und legt die Stirn in Falten. Mit den dicken blauen Augen und dem breiten Kopf ähnelt er einem Riesenbaby.

»Jetzt ist es nur folgendermaßen blöd gelaufen. Die Sengerbach hat sich offiziell über mich beschwert. Der Hoblmayr sagt, so geht es nicht weiter. Ich soll keine Zeugen mehr unter Druck setzen, schon gar keine älteren Damen, die eine Leiche gefunden und sofort die Polizei verständigt haben. Ich soll mich entschuldigen bei ihr. Das seh ich aber überhaupt nicht ein. Was sagst denn du dazu, Daisy?«

Ja, was sag ich dazu? Am besten gar nichts. Wenn ich immer allen, die in meinem Büro herumstehen, sagen würde, was ich wirklich denke, dann hätte ich zwar meine Ruhe, aber wohl auch keine Arbeitsstelle mehr.

»Die Mamm meint auch, dass es eine Frechheit ist, wie ich vom Hoblmayr behandelt werde«, klagt Sepp Leutner weiter.

Es ist ja schön, wenn ein Mann ein enges Verhältnis zu seiner Mutter pflegt und sogar noch bei ihr wohnt, damit sie sich nicht so alleine fühlt. Sepp Leutner ist mit Anfang dreißig allerdings immer noch Single, und, wie man hört, eher unfreiwillig. Warum der weibliche Teil der Menschheit nicht bei ihm Schlange steht, wo er doch so ein guter Kerl und optisch ganz ansehnlich ist? Ihn wundert das. Mich ehrlich gesagt nicht.

Mit Don Hoblmayr und seinem Sancho Leutner habe ich öfter zu tun, weil meine Chefin, Doktor Liane von Papenburg, die ermittelnde Staatsanwältin in Fällen wie diesen ist. Gerade ist die Frau Doktor allerdings außerhäuslich unterwegs, wie meistens am Freitagnachmittag.

»Wisst ihr wenigstens schon, wer der Tote ist?«, frage ich.

Sepp schüttelt den Kopf. »Kein Ausweis, kein Handy, gar nichts. Ich hab mich in der Szene umgehört, aber es kam wenig dabei heraus.«

»In welcher Szene denn?«

»Straßenmusiker. Eine Zeugin, die in der Nähe arbeitet, hat erzählt, dass der Tote am Tag zuvor mit seinem Akkordeon in der Fußgängerzone gespielt hat. Ich hab andere Musiker befragt, ob sie ihn kennen, aber die machen ihr Maul nicht auf. Nur einer, der hat erzählt, dass der Mann Russe war und sich Oleg Wodka genannt hat.«

»Der Name klingt etwas sonderbar.«

»Gell, das sagst du auch. Natürlich hab ich vorsichtshalber gleich beim russischen Konsulat angefragt, ob sie ihn kennen, aber die Russen sind überhaupt nicht kooperativ. Sagen alle: ja, ja, oder halt: da, da, aber bislang ist nichts passiert.«

Er seufzt schon wieder tief, und es klingt extrem unglücklich. »Der Hoblmayr meint, es war bestimmt ein Raubmord. Aber ich denk, dass mehr dahintersteckt. Russische Atommafia und so.«

Vorsicht, Vorsicht. Sepp Leutner ist wieder bei seinem Lieblingsthema angelangt. Die Russen, ihr Atom, ihre Atommafia. Leutner nimmt es den Russen sehr übel, dass sie ihren Atomreaktor damals in Tschernobyl in den Achtzigern haben explodieren lassen. Er wurde nämlich einen Tag später geboren und war als Säugling der Strahlung ausgesetzt. Wer ihn kennt, weiß, dass das nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist. Er selbst sagt das auch. Sehr oft sogar.

»Ja, Seppi«, versuche ich einzulenken und die Konversation zu einem Ende zu bringen. »Jetzt reg dich nicht auf, vielleicht hat der Hoblmayr recht, und es war nur ein ganz normaler Raubüberfall mit Mord.«

Er sieht mich an, als wäre ich wahnsinnig geworden. »Meinst du vielleicht, ich geb auf? Wer bin ich denn. Die Mamm sagt auch, dass ich dranbleiben soll.«

»Du gibst ja nicht auf. Es warten noch mehr Tote in München darauf, dass du ihren Mörder findest.«

Er tritt nervös von einem Bein aufs andere wie ein kleiner Bub, der eigentlich für kleine Jungs muss, es sich aber verkneift. Dann hält er mir eine Akte hin. »Ich hab noch eine Bitte, Daisy. Legst du das deiner Chefin auf den Schreibtisch?«

Den Packen Papier nehme ich ihm gleich einmal ab. »Woher hast du denn jetzt plötzlich die Akte?«

Darauf geht er gar nicht ein. Wir wissen beide, dass er diese Akte nicht einfach von ihrem Schreibtisch hätte holen dürfen. Schleicht der sich jetzt schon heimlich in unsere Büros?

»Ich hab nur sichergehen wollen, dass der Hoblmayr die Faktenlage richtig präsentiert«, sagt er.

Ich schaue ihn kritisch an, damit er weiß, dass seine Eigenmächtigkeit nicht sonderlich geschätzt wird. Er scheint meinen Blick aber ganz anders zu interpretieren.

»Vielleicht gehen wir einmal was trinken miteinander? Oder etwas essen?«, fällt ihm nämlich plötzlich ein. Dabei blinzelt er ganz komisch mit dem rechten Auge, dass ich ihn schon fragen will, ob ihm eine Fliege reingeflogen ist. Vielleicht ist es auch nur eine nervöse Zuckung. Ich geleite ihn zur Tür.

»Du weißt ja, ich bin frisch und sehr glücklich verheiratet«, sage ich sicherheitshalber und winke demonstrativ mit meinem Ehering, den mir der Adrian vor zwei Monaten angesteckt hat. Gold mit einem einzelnen Diamanten im Brillantschliff.

»So war das doch nicht gemeint, Daisy. Ich würde nie was mit einer Kollegin anfangen.«

Ja, daran tut er gut, weil auch keine Kollegin niemals nie mit ihm etwas anfangen würde. Ich wüsste jedenfalls keine, die so blöd wäre. Hinter seinem Rücken wird Sepp Leutner von vielen der »Tschernobyl-Seppi« genannt. Der Rötzberger, ein älterer Kollege aus dem Mordkommissariat, stimmt immer »Oh, oh, oh, Tschernobyl, das letzte Signal vor dem Overkill« an, wenn der Seppi in Sichtweite kommt. Es hat mich gewundert, woher ein Polizeibeamter wie der Rötzberger sich an diesen uralten Achtzigerjahresong erinnern kann. Meine Cousine Immy beherrscht alle Strophen und den kompletten Refrain, der im Übrigen auf »He, he, stoppt die AKW!« endet. So ungefähr. Die Immy stand ja damals vor dem Bauzaun in Wackersdorf und hat angeblich das CS-Gas von den Wasserwerfern geschnuppert. Ob der Rötzberger das damals schon gesungen hat, aus Spaß an der Freude, weiß ich nicht. Vielleicht hat er den Song in der ZDF-Hitparade gehört. Der Spitzname und mittlerweile auch die Liedzeile sind jedenfalls an Sepp Leutner kleben geblieben wie ein Kaugummi am Schuh. Nett ist das alles nicht. Attraktiver für die Damenwelt macht es ihn auch nicht, und eigentlich kann er ja nichts dafür, dass er offensichtlich viel Strahlung abbekommen hat und seine Mutter ihn verhätschelt. Es zwingt ihn aber niemand, damit hausieren zu gehen. Insofern muss er mit dem Spott seiner Umwelt leben. So sehe jedenfalls ich das.

2.

Nachdem der Tschernobyl-Seppi endlich verschwunden ist, klingelt das Telefon, und die Frau Doktor ruft an, um mir mitzuteilen, dass sie jetzt doch noch einen weiteren Außentermin habe und heute nicht mehr im Büro erscheine. Mit anderen Worten: Sie geht zum Friseur, zur Massage und dann zur Kosmetikerin oder in irgendeinen der Wellness-Tempel von München. Mir ist das recht, dann komme ich auch früher los. Kaum lege ich auf, klopft es an der Tür, und sie wird ohne jegliches höfliche Abwarten aufgerissen.

Herein kommt Melchior Hoblmayr, der Chef vom Sepp Leutner. Sieh an, sieh an. Statt seines üblichen Trachtenjacketts in Seniorenbeige trägt er heute einen schwarzen Anzug, dazu ein weißes Hemd, eine dunkle Krawatte und glänzend polierte Schuhe. Letztere sehen dermaßen neu und schmal geschnitten aus, dass er sich damit eine Blase laufen wird, garantiert. Er hat ja eher Stampfer als Füße, und da sind italienische Schuhe von der Passform her problematisch.

Verlegen wie ein Schulburschi blickt er mich an. »Ja, Frau Blochner, gut, dass ich Sie noch erwische.«

»Dollinger«, sage ich. »Seit zwei Monaten heiße ich wie mein Mann. Ich hab doch geheiratet.«

Er kann oder will es sich einfach nicht merken. So geht es vielen. Mein Mädchenname Blochner ist halt doch recht bekannt hier in Münchner Kriminalerkreisen. Leute wie der Hoblmayr haben meinen Vater und seine Methoden noch gut in Erinnerung. Viele der von ihm gelösten Fälle aus den Siebziger- und Achtzigerjahren werden bis heute in der Ausbildung exemplarisch vorgestellt, damit die Jugend etwas Gescheites lernt. Selbst der Sepp Leutner hat mich sofort gefragt, ob ich mit dem »großen Blochner« verwandt bin.

»Ja, ja, ist schon recht, Frau Dollinger. Amerikaner ist Ihr Mann, nicht wahr?«, schleimt Hoblmayr.

Ich nicke.

»Dollinger klingt ja sogar noch bayrischer als Blochner.«

»Man spricht es eigentlich Dollintschär aus in den USA«, kläre ich ihn auf. »Mein Mann hat vermutlich Vorfahren aus Bayern. Väterlicherseits. Er ist aber in Texas geboren und aufgewachsen.«

»Dann ist sein Vater bestimmt ein Ölbaron?«, fragt Hoblmayr, grinst aber sicherheitshalber und zwinkert mit beiden Augen, damit ich auch ja merke, dass er das nicht ernst meint.

»Was anderes«, sagt er schließlich, weil wenig Reaktion meinerseits kommt, da ich ähnliche Bemerkungen schon oft genug gehört habe. »War der Leutner hier?«

Ich nicke. »Gerade vorhin.«

»Und was wollte er?«

»Die Frau Doktor sprechen. Aber sie ist nicht da.«

Das mit der Akte verschweige ich, nicht dem Seppi zuliebe, sondern weil sonst womöglich neue Fragen aufgeworfen werden, die zu weiteren Fragen führen könnten. Hoblmayr wirkt aber ohnehin erleichtert, als er meine Antwort hört.

»Gut, gut, das ist gut.«

»Soll ich der Frau Doktor von Papenburg etwas ausrichten?«

»Nein, nein. Ich sehe sie ja später. Wir gehen in die Oper. Sie hat mir Karten geschenkt.«

»Wie nett von ihr.«

»Aus gesundheitlichen Gründen. Der Hausarzt findet meinen Blutdruck zu hoch. Ich soll einen anderen Blutdrucksenker probieren und viel Klassik hören. Da hat die Liane vorgeschlagen, wir könnten doch zusammen in die Oper gehen. Madame Butterfly. Ich weiß gar nicht, worum es da geht.«

»Madama Butterfly spielt in Japan, und am Ende kommt es zu einem Harakiri. Aber gesungen wird natürlich auch.«

»Ein Harakiri?«

»Ja, weil die Liebe sie so unglücklich macht, die Madame Butterfly, die wird schließlich sitzen gelassen. Das ist weder in Japan noch hier bei uns Grund zur Freude für eine Frau.« Ich mache mit der Handkante eine kurze Schnittbewegung am Bauch, woraufhin mir einfällt, dass sich Madame Butterfly die Kehle aufschlitzt. Aber das wird der Hoblmayr in der Oper schon noch merken.

Er nickt verständnisvoll.

»Ich will Sie aber nicht spoilern, Herr Hoblmayr.«

»Macht nichts, macht nichts. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein auf alle Eventualitäten. Ich mache mir ein bissl Sorgen, weil ich bin so viel Klassik nicht gewöhnt.«

Hoblmayr ist ein ziemlicher Kulturbanause. Das weiß jeder, nur die Frau Doktor scheint es nicht zu merken – oder zu verdrängen. Sie geht auf die fünfzig zu, und da haben Frauen bekanntermaßen eine größere Chance, bei einem Autounfall zu sterben, als in diesem Leben noch einen passenden Mann zu finden. Sie muss allerdings schon sehr verzweifelt sein, um den Hoblmayr als Kandidaten ernsthaft in Betracht zu ziehen.

»Und dann diese Arien, das ist auch nicht leicht. Gegen hohe Frauenstimmen bin ich nämlich allergisch«, fügt er hinzu. »Das erinnert mich immer an meine Ex-Frau. Die kann schreien, laut und schrill, die Ohren fallen einem ab. Aber die Bayerische Staatsoper, da kann man ja nicht Nein sagen. Allerdings drei Stunden, heilige Maria und Josef.« Er schnauft laut auf, und es wirkt fast, als habe er Angst vor seiner eigenen Courage.

»Drei Stunden vergehen wie nichts in Begleitung einer schönen Frau«, sage ich.

Als Sekretärin in der Welt der Kriminaler brauchst du einfach viel Einfühlungsvermögen und ein Grundverständnis für die Seele des Mannes. Jemand wie der Hoblmayr fühlt sich besser, wenn du ihn psychologisch aufbaust, und wenn du Glück hast, geht er auch schneller wieder. Frisch machen sollte er sich nämlich lieber noch einmal. Seine Stirn glänzt, und seine Gesichtsfarbe ist trotz des Blutdrucksenkers röter, als es gesund ausschaut. Außerdem verströmt er einen Geruch, als ob unter seinen Achseln ein Radi im Gärungsprozess feststeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frau Doktor so viel natürliche Pheromone zu schätzen weiß.

Der arme Hoblmayr buhlt ja schon seit Jahren um sie. Wie die meisten Männer ist er recht einfach gestrickt in Sachen Liebe. Jeder weiß, dass der Hoblmayr Frauen mit ordentlich Holz vor der Hüttn mag. Das kann er gar nicht verbergen. Und die Frau Doktor, die könnte mit ihrem Holz in einem Kamin, also jedenfalls dem vom Hoblmayr, hohe Flammen züngeln lassen, ach was, zur Explosion könnte die ihn sofort bringen, wenn sie wollte. Aber bisher hat sie ihn, soweit ich weiß, nicht an ihr Holz rangelassen, vermutlich weil der Hoblmayr doch oft so ungehobelt rüberkommt. Wenn er heute in der Oper dampfelt und dann womöglich auch noch einschläft neben ihr, sehe ich seine Chancen erst recht schwinden. Ich halte aber meinen Mund. Männer sind ja oft so empfindlich und nehmen alles gleich immer persönlich.

Als Hoblmayr schließlich mein Büro verlässt und seinen kulturellen und romantischen Hochgenüssen entgegengeht, schalte ich den Computer aus und wandere rüber in das Zimmer von der Frau Doktor, um ihr die Akte hinzulegen, die der Tschernobyl-Seppi sich geschnappt hatte.

Auf ihrem Schreibtisch steht ein golden gerahmtes Familienfoto. Doktor Liane von Papenburg mit ihrer jüngeren Schwester und ihren Eltern. Ein Paradiesvogel inmitten von grauen Mäusen, so könnte man die Fotografie auch betiteln. Die Schwester hat kurzes braunes Haar und eine schwarze Brille, die Haare der Eltern sind schlohweiß, und auf den Nasen tragen sie randlose Brillen. Dazwischen thront Frau Doktor mit ihren orangerot gefärbten Haaren, die sie sich auftoupiert wie einen Helm aus Zuckerwatte. Ihre Brille ist genauso altrosa wie unsere Aktendeckel. Sie trägt leidenschaftlich gerne bunte Muster, grün und rot und blau, wie dem Kasperl seine Frau. Die tintenblaue Bluse auf dem Foto ist deshalb fast schon dezent für ihre Verhältnisse. Sie füllt sie dermaßen gut aus, dass man meinen könnte, die vier Goldknöpfe vorne springen gleich ab.

Die Frau Doktor und ich verstehen uns sehr gut. Wir siezen uns bewusst, weil wir beide schon schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, uns zu schnell mit Kollegen zu duzen. Ich sage nur: Sepp Leutner. Da habe ich mich zum Du verleiten lassen, weil es unter den jüngeren Kriminalern halt üblich ist. Und jetzt steht er viel zu oft mit seinem »Du, Daisy, kannst du mir einen Gefallen tun?« bei mir im Büro herum.

Die Frau Doktor und ich kommen natürlich auch gern einmal privat ins Gespräch. Da sieht man dann, dass jeder in seinem Leben ein Päckchen zu tragen hat. Mit meiner Familie ist es schon nicht leicht. Mein Vater, der große Blochner, ist ein sturer Schädel und war mit seiner Arbeit verheiratet. Meine Mutter ist verschwunden, da war ich noch ein Kind. Aus diesem Grund bin ich später bei meiner Tante und meinem Onkel zusammen mit deren Kindern aufgewachsen. Leicht war das nicht.

Meine Cousine Immy und ich haben uns als Kinder geschworen, sobald wie möglich aus Dachselkofen wegzuziehen, weil es so langweilig dort war. Sie ist nach dem Abitur sofort nach München gezogen. Mein Cousin Traugott ist Finanzbeamter und wohnt in Regensburg. Die alten Blochners dagegen sitzen nach der Pensionierung alle wieder in Dachselkofen und gehen sich gegenseitig auf die Nerven.

Frau Doktor hat es allerdings noch viel schlimmer mit ihrer Familie getroffen. Bei ihr gibt es die Familientradition, Jura studieren zu müssen. Einen Doktortitel zu erwerben war praktisch das Minimum. Dabei wäre sie viel lieber Künstlerin geworden. Opernsängerin, Schauspielerin am Theater oder Malerin. Immerhin lebt sie das Künstlerische in ihrer Freizeit aus. Sie gehört einer Laienspielgruppe an und singt. Und sie malt auch. Wenn ich mir ihre Bilder, die im Büro hängen, anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob sie von ihrer Kunst jemals hätte leben können. Erstens haben es Frauen im Kunstbetrieb nicht leicht, und zweitens malt sie halt gerne einfarbige Aquarelllandschaften mit ein paar Strichmännchen. Meine vierjährige Nichte würde das genauso hinbekommen. Aber vielleicht bin ich auch nur eine Kunstbanausin wie der Hoblmayr. Wobei ich im Gegensatz zu ihm gerne in die Oper gehe, insbesondere in Liebesdramen, wo am Ende einer stirbt.

Ich muss zugeben, das Gerede vorhin vom Tschernobyl-Seppi hat mich neugierig gemacht. Wo ich die Akte schon einmal in der Hand habe, schlage ich sie auf und blättere ein bisschen herum. Der Bericht von der Rechtsmedizin sagt Todeszeitpunkt zwischen drei und vier Uhr morgens, also mitten in der Nacht. Todesursache Strangulation durch einen Rechtshänder, vermutlich von gleicher Größe wie das Mordopfer, also um die ein Meter fünfundsiebzig. Erkennbar sind Daumenabdrücke am vorderen Hals.

Das Bild vom Toten ist sonderbar. Er sieht tot aus, aber für jemanden, der stranguliert wurde, doch irgendwie friedlich, was vielleicht erklärt, warum erst die Zeugin, die der Tschernobyl-Seppi beleidigt hat, die Polizei gerufen hat. Die anderen Passanten, die am Opfer vorbeikamen, haben ihn liegen lassen. Er wirkte eher wie ein älterer Mann im Anzug, der seinen Rausch ausschlafen will. Die Würgemale am Hals sind auf den Aufnahmen grell ausgeleuchtet und schimmern von Blutrot bis Dunkelviolett. An der liegenden Leiche müssen sie durch die Kleidung, insbesondere den Hemdkragen und einen Schal, verdeckt gewesen sein. Das Mordopfer hat kein Blut verloren, und laut Labor hat dieser Musiker weder Drogen noch Alkohol konsumiert. Ausgerechnet vor dem Hofbräuhaus, wo ja das Bier literweise fließt, hat jemand eine ganze Flasche Rotwein ausgeschüttet und dann darauf eine Leiche drapiert. So wirkt es jedenfalls auf den ersten Blick.

Selbstmord ist ausgeschlossen, denn sich selbst zu erwürgen, das hat noch keiner geschafft. Die Spurensicherung hat ansonsten wenig gefunden. Kein Wunder, dass Hoblmayr und Leutner kaum vorangekommen sind in den letzten Wochen. Natürlich gibt es ein paar Textilfasern an der Kleidung des Toten, aber ob die vom Täter stammen, muss man klären, und überhaupt braucht man dafür ja auch erst einmal einen Verdächtigen. Der Würger muss Handschuhe getragen haben, denn er hat keine Fingerabdrücke hinterlassen, weder am Hals oder anderswo am Körper noch am Akkordeon. Auf dem Instrument wurden lediglich Fingerabdrücke vom Opfer und der Sengerbach gefunden. Der tote Musiker hat sein Instrument also nie aus der Hand gegeben, nahezu unberührt war es. Im Gegensatz zu ihm wurde seinem Akkordeon kein Haar gekrümmt. Es ist ein schönes Instrument mit goldenen Verzierungen. Heutzutage werden ja gar keine so bunten Akkordeons mehr hergestellt, meistens sind sie schwarz. Das hier leuchtet grün und ist ein Knopfakkordeon, schätzungsweise ein russisches Fabrikat.

Wenn ich ein Akkordeon sehe, muss ich immer an meinen Vater denken. Er war in seiner Jugend mit Onkel Traugott zusammen als Volksmusik-Duo unterwegs. Sie trugen Lederhosen und nannten sich die »Blochner-Buam«. So beglückten sie die Gasthäuser von Dachselkofen und Umgebung mit ihren musikalischen Darbietungen. Einmal sollen sie sogar mit großem Erfolg in einem Armeestützpunkt vor amerikanischen Soldaten gespielt haben. »Und die Amis haben gejubelt, als ob wir der Bill Haley oder der Elvis Presley gewesen wärn«, behauptet Onkel Traugott meistens, wenn er mehrere Glas Bier intus hat. In der Erinnerung waren sie eben die Rock ’n’ Roller von Dachselkofen, aber in Wahrheit quälte der eine sein Akkordeon und der andere seine Zither. Und dann haben sie auch noch uns Kinder genötigt, Instrumente zu lernen. Cousin Traugott sollte sich wie sein Vater dem Zitherspiel widmen, ich entsprechend Akkordeon lernen, nur die Immy war immer schon eine Rebellin und verweigerte sich standhaft. Sie hat außer Blockflöte nichts gelernt, und selbst die spielte sie so grauenhaft, dass jeder froh war, wenn sie nicht übte.

Angesichts der spärlichen Berichte, Zeugenvernehmungen und Protokolle in der Akte wird klar, dass die ermittlerische Ausbeute bislang wirklich mager ist. Offensichtlich hat sich nur der Tschernobyl-Seppi in den Fall richtig reingehängt. Und er wiederum scheint mal wieder übers Ziel hinausschießen zu wollen. Frau Doktor und der Hoblmayr mögen keine aussichtslosen Fälle, bei denen es womöglich auch noch zu internationalen Verwicklungen kommen könnte. Ich würde darauf tippen, dass sie den Fall schnell weiterreichen, wenn sich nicht bald etwas tut. Oder er wird ihnen abgenommen.

Ich schlage die Akte wieder zu und lege sie zurück auf den Schreibtisch, wo sie sich die Frau Doktor spätestens am Montag ansehen und entscheiden wird, wie es weitergeht und ob der Hoblmayr in die richtige Richtung ermittelt. Ich mache jetzt Feierabend. Meine Cousine Immy will heute Abend vorbeikommen. Vielleicht ist mein Ehemann ausnahmsweise mal früher zu Hause, die Hoffnung stirbt zuletzt. Laut Wetterbericht soll das Wochenende uns mit Sonnenschein und bestem Sommerwetter beglücken. Das klingt verlockend.

3.

Meine Güte, ihr habt es aber, das nötige Kleingeld«, sagt Immy und lässt sich auf unsere Couchlandschaft im Wohnzimmer fallen wie ein Kartoffelsack. Ihr komisches braunes Kleid sieht auch aus, als ob es aus einem solchen gefertigt wurde. Dünn, wie die Immy ist, hängt es traurig an ihr herunter.

Eigentlich hätte ich erwartet, der Immy verschlägt es die Sprache, allein wegen des phänomenalen Ausblicks über den Englischen Garten, wenn man auf dem Balkon steht. Ihre Jüngste, die Luzie, turnt herum und balanciert dabei ein Schokoladeneis. Ich mag die Immy wirklich gerne, auch ihre Töchter, und sogar ihren derzeitigen Partner, einen Sachsen, der als Fitnesstrainer arbeitet. Wir sind im Prinzip wie Schwestern aufgewachsen, teilen heute noch Freud und Leid, aber in vielen Dingen sind wir auch sehr verschieden.

Die Immy reitet zum Beispiel oft darauf herum, dass Adrian und ich keine Kinder haben. Double income, no kids. Da tut sie immer so, als ob das verwerflich wäre. Mein Ehemann und ich sehen allerdings eher die Vorteile der Kinderlosigkeit. Zum Beispiel, dass der Nachwuchs einem die cremefarbene Couch nicht versaut. Immy will nicht, dass ihre Kinder unter der übertriebenen Autorität der Eltern leiden müssen, wie wir damals. »Füße waschen, bieseln und ins Bett« hieß es bei Tante Emerenz. Aus diesem Grund entscheidet die Luzie selbst, ob sie müde ist oder nicht. Immerhin fällt Immy aber jetzt doch die Schokoladenverzierung ihres Kindes auf.

»Luzie, geh, wasch dir die Hände und das Gesicht, wenn du fertig bist. Du siehst ja schlimm aus!«, sagt sie lachend.

Ich denke an unser Badezimmer mit dem Marmorboden und den glänzenden Armaturen. Wie wird es hinterher aussehen, wenn die Luzie alles mit einer hellbraunen Glasur überzieht. Aber ich sage nichts, weil ich mir keinen Vortrag von Immy anhören möchte, dass ich sowieso keine Ahnung von Kindern habe.

»Wie viele Millionen hat dieser Palast eigentlich gekostet?« Immy zieht die Füße, die den ganzen Tag in Birkenstock-Sandalen gesteckt haben und entsprechend staubig sind, zu sich auf die Couch und setzt sich in den Lotussitz. Gelenkig ist sie, was kein Wunder ist, da sie ständig zum Yoga läuft. Aber am liebsten würde ich sie aufscheuchen und zu ihrer Tochter ins Bad schicken. Füße waschen. Ohne Dampfreiniger kriege ich die Couch nie wieder sauber.

»Das meiste gehört der Bank«, erkläre ich. »Und ohne dem Adrian seine Eltern hätten wir das nie geschafft. Sein Vater hat die Wohnung von einem Geschäftsfreund angeboten bekommen, zu einem Preis … also für die Lage war das praktisch geschenkt.«

»Wie die Marie Antoinette von München blickst du jetzt endgültig von oben auf das Volk herab, wenn auch nur vom vierten Stock.«

Es klingt ein bisschen hochgestochen von der Immy, als hätte sie sich diesen Spruch ganz lange überlegt.

»Ist schon recht«, sage ich. »Sollen sie doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben. Du auch, komm, nimm noch ein Stück.«

Wir müssen lachen, weil die Marie Antoinette das mit dem Kuchen zum niederen Volk gesagt haben soll, als es ihren Palast stürmen wollte. Für die Immy habe ich vorhin auf dem Heimweg noch einen veganen Kuchen aus Datteln und Cashewnüssen besorgt. Ich kenne ja ihren Geschmack. Sie legt sich ein Stück auf die blanke Hand. Natürlich rieseln Krümel herunter.

»Der Adrian hat vor dem Wohnungskauf überlegt, ob wir nicht aufs Land ziehen sollen. Das ist schon lange sein Traum.«

»Ja, zieht doch nach Dachselkofen. Der Bungalow steht ja leer, seit dein Vater in den Blochner-Hof gezogen ist.«

Der Bungalow ist ein Bauwerk aus den Siebzigern, den mein Vater aus mir unerklärlichen Gründen in Dachselkofen bauen ließ. Ein scheußlicher Betonwürfel, der im Ort auch der »Blochner-Bunker« genannt wird. Genauso schaut er nämlich aus.

»Der Adrian stellt sich eher einen Bauernhof im Allgäu vor. Mit Rindviechern vor Alpenpanorama.«

»Ja gut, ihr scheint es euch ja leisten zu können. Dachselkofen wäre billiger. Meine Eltern würden sich freuen. Und mein Vater hat schon angekündigt, dass er deinen Ami noch katholisch machen wird.«

Onkel Traugott und Tante Emerenz hätten sich eine kirchliche Trauung in Dachselkofen gewünscht. Für den langen Flug nach Texas fühlten sich die alten Blochners zu alt. Deshalb waren nur Immy, ihre Kinder, ihr Fitnesstrainer sowie Cousin Traugott und seine neueste Flamme angereist.

»Und wie läuft es beruflich?«, fragt Immy. »Weiß man schon, wer dieser Tote vom Hofbräuhaus war? Du sitzt doch an der Quelle.«

»Selbst wenn ich es wüsste, ich dürft es dir doch nicht erzählen.«

»Also weißt du es nicht.«

Ehe ich antworten kann, kommt die Luzie aus dem Bad zurück. Ihr hellgrünes Sommerkleidchen hat riesige braune Flecken, und um den Mund ist ein Schokorand, als hätte sie ihn sich extra hingemalt. Die Hände tropfen vor Nässe. Immy nimmt ihre Tochter auf den Schoß und zieht aus ihrer Tasche ein Tempotaschentuch, mit dem sie ihr das Gesicht einigermaßen sauber wischt.

»Können wir Fernsehen schauen?« Luzie schaut zu unserem Flatscreen über dem Kamin. Der ist riesig. Wenn du mit einem Texaner verheiratet bist, ist halt alles ein bisschen größer dimensioniert. Texas sized.

Immy ist heute sehr großzügig, normalerweise hat sie etwas gegen zu viel Medienkonsum bei Kindern. Aber manchmal will man sich auch in Ruhe unterhalten können.

»Die Daisy schaut einmal, ob was läuft«, sagt sie.

Ich schalte ein und zappe herum, ob vielleicht etwas Kindgerechtes zu finden ist. Als ich bei einer Frau mit Locken und einer großen Nase und einem muskulösen Mann im Achselshirt lande, jubelt die Immy.

»Oh, Gott, Dirty Dancing. Schalt mal nicht weiter.«

»Was ist das?«, fragt Luzie.

»Ein Film. Den haben die Daisy und ich ganz oft im Kino geschaut, als wir noch in Dachselkofen gelebt haben.«

»Ist in Dachselkofen ein Kino?«, fragt das kluge Kind.

Immy befürchtet ja, dass sich Luzie langweilt, wenn sie in zwei Jahren eingeschult wird, so gescheit, wie sie jetzt schon ist.

»Nein, natürlich gibt es kein Kino in Dachselkofen. Wir sind in die Stadt gefahren.«

»Und habt ihr auch so viel getanzt?«

»Die Daisy schon. Mit dem Vinzenz.«

»Wer ist der Vinzenz?«

»Der ist mit ihr zur Schule gegangen.«

»Fahren wir bald wieder nach Dachselkofen?«, fragt Luzie.

»Ich fürchte, ja«, sagt Immy. Dann schaut sie mich an und verdreht dabei theatralisch die Augen. »Du weißt es ja noch nicht, aber der Traugott hat sich verlobt, und es ist ihm ernst. Er will heiraten.«

»In Dachselkofen?«

»Ja. Der Traugott will dich mit einer bayrischen Traumhochzeit übertrumpfen.«

Traugott und ich stehen seit unserer Kindheit in einem ständigen Wettbewerb miteinander. Als ich mit Akkordeon anfing, hat Traugott Zither gelernt. Ich kam auf das Gymnasium, Traugott trotz mangelnder Begabung auch. Unsere Väter hätten es gerne gesehen, dass wir die Tradition der Blochner-Buam als »Duo Blochner« weiterführen. Stars der Volksmusikszene hätten wir werden sollen. Aber daraus wurde nichts, weil ich meinem Cousin bis heute oft eine Pflichtwatschn reinhauen könnte, rein präventiv, denn er hat es eigentlich immer verdient, dass man ihm eine langt.

Bei meiner Hochzeit zum Beispiel hat er mich beiseitegenommen und mit dem Zeigefinger auf seine brasilianische Schönheit gedeutet. Die Bruna stand auf High Heels herum und hatte einen hauchdünnen Fetzen an, mit einem tiefen Ausschnitt, darin ein Busen wie zwei Luftballons, die am Brustkorb festgeklebt waren. Der Hoblmayr hätte bei diesem Anblick einen Herzkasperl befürchten müssen.

Traugott sah stolz drein, als ob er selbst die Operation durchgeführt hätte, und flüsterte mir sehr laut zu: »Schau, ich habe jetzt auch was Amerikanisches im Bett, eine Südamerikanerin. Ein Rasseweib ist sie, die Bruna, stimmt’s, oder hab ich recht?«

Ehrlich. So ein Depp.

»Der Traugott«, sage ich zu Immy, »ist schon als Cousin schlimm. Aber als Bruder würde ich den nicht geschenkt haben wollen. Oder stell dir den als Ehemann vor. Der kann so ein Arschloch sein.«

»Tlaugott ist ein Arschloch«, plappert Luzie sofort nach.

Ihr Sprachfehler ist süß, aber an dem müssen sie noch logopädisch arbeiten bis zur Einschulung, sagt Immy.

»Die Daisy hat sich bloß aufgeregt. Das ist ein Schimpfwort, das sagen wir nicht.«

»Wieso regt sich die Daisy auf?«

»Weil der Traugott in Dachselkofen heiratet.«

»Ich darf Blumen stleuen«, sagt Luzie und guckt mich stolz an. Immy blickt skeptisch drein.

»Er will mit uns demnächst über die Hochzeit sprechen. Ich schätze mal, wir sollen für das Unterhaltungsprogramm sorgen. Er hat ja kaum Freunde und will nicht viel Geld ausgeben, der alte Geizkragen.«

»Wer ist wir?«, frage ich.

»Du und ich und unsere Männer. Er will uns einspannen und auf der Feier die Bruna überraschen. Sie wünscht sich eine Brautentführung.«

»Am besten, sie lässt sich vor der Hochzeit entführen, dann stürzt sie sich nicht in ihr eigenes Unglück.«

Immy lacht und schnaubt dabei spöttisch. »Mich wundert, dass er es so eilig hat. Er sagt, es war schon länger geplant, aber vielleicht ist bei der Bruna was Kleines unterwegs.«

Da die Immy drei Töchter hat, hoffen Tante Emerenz und Onkel Traugott seit Jahren, dass vielleicht doch noch ein kleiner Stammhalter von ihrem Traugott kommt. Aber dafür hat er ja erst einmal eine Frau finden müssen.

»Was ist denn Kleines unterwegs bei der Bluna?«, fragt Luzie.

»Ach, die bekommt vielleicht was geschenkt zur Hochzeit. Und der Traugott dann auch. Was Brasilianisches halt.«

Manchmal merkt man schon, dass Immy die Tochter ihrer Mutter ist. Tante Emerenz neigt auch eher zum Beschwichtigen und erfindet Märchen. Bei ihr haben diese vor allem mit Jesus und etlichen Heiligen zu tun, die exklusiv mit ihr sprechen.

»Wir müssen jetzt gehen. Ist schon spät, ich bin müde, meine Luziemaus«, sagt Immy.

Die Immy ist mit dem Fahrrad da und muss jetzt mit der Luzie im Kindersitz zurück in ihr Viertel radeln. Luzie gähnt auch schon, und so packen es die beiden. Endlich.

4.

Wenn mein Ehemann am Sonntag um zehn Uhr aufsteht, seine Mails und Nachrichten checkt, die dringendsten Anfragen beantwortet, aber auch Kaffee kocht und ihn mir ans Bett bringt, dann weiß ich, dass ihn sein schlechtes Gewissen plagt. Am Freitag ist er doch wieder erst nach Mitternacht zu Hause gewesen, und am Samstag musste er auch noch einmal ins Büro.

»Das ist nur der Anfang«, sagt Adrian stolz. »Diesen Tag wirst du nicht vergessen.«

Er neigt zu Superlativen. Das ist die ganz normale Selbstüberschätzung, die man als Amerikaner und speziell als Texaner halt hat.

»Der Zeitplan ist, wir gehen zum Brunch ins Café, danach fahren wir aufs Land und in die Berge. Es ist eine große Überraschung für dich. Ein Freund hat mir einen Tipp gegeben.«

Trotz der vielen Jahre in Bayern ist er immer noch unsicher im Deutschen. Und manchmal vertut er sich auch im Ton.

»Schickst du mir den genauen Zeitplan aufs Handy?«, frage ich.

Er sieht mich einen Moment an, dann versteht er den Spaß und grinst.

»Heute also Zweisamkeit?«

Das zum Beispiel ist ein komplizierteres Wort, da fehlt ihm der genaue Sinn. Ich sehe es ihm an.

»Just you and me today?«, ergänze ich deshalb als Frau von Welt.

»Ich verstehe«, sagt er. Dabei wirkt er, als ob er gar nichts versteht. Wenn er so ratlos schaut, mein Ehemann, dabei seine blonde Haartolle nach hinten streicht und die blauen Augen zu leuchten beginnen, da kann ich gar nichts tun, ich schmelze einfach nur dahin. Und unser Boxspringbett aus Amerika ist fantastisch, insbesondere die Federung. Wie ich schon gesagt habe, an meinem Ehemann ist alles sehr texanisch und daher sehr groß dimensioniert, sein Ego, sein Körperbau, sein Ehrgeiz. Und daher erfüllt er auch seine ehelichen Pflichten zielbewusst, ausdauernd und mustergültig, bis es dann Zeit wird, endlich aufzubrechen.

Der Wetterbericht hat nicht gelogen. Die Sonne scheint, und ein leichtes Lüftchen weht von den Alpen. Ein wunderbares Sommerwetter. Und Adrian hat auch nicht zu viel versprochen. Erst kommt die Erotik, dann kümmert er sich um unser leibliches Wohl, und dafür hat er alles minutiös geplant.

In der Nähe vom Marienplatz sitzen wir draußen an der frischen Luft in einem Café. Musikalische Untermalung inklusive. An einer Ecke steht nämlich ein Straßenmusiker mit Akkordeon und unterhält die Leute mit seinen Klängen. Er ist von großer und kräftiger Statur, und das hat den Vorteil, dass er ein großes Akkordeon mit sechsundneunzig Bässen mühelos zu spielen weiß. Für den ist das ein Klacks. Seine Kleidung ist zu warm für das Wetter, genau wie seine karierte Schiebermütze, der muss sich fast zu Tode schwitzen.

Neben ihm stehen ein quadratischer schwarzer Koffer, aus dem er vorhin sein Akkordeon rausgeholt hat, und eine Sackkarre. Das Akkordeon hat genau wie der Musiker die besseren Zeiten hinter sich. Es sieht ramponiert aus, die Tasten gelb und schief und krumm.

Der Musiker spielt ein Lied, das mir bekannt vorkommt, nur der Titel fällt mir nicht ein. Vor ihm steht ein Pappbecher, damit sammelt er das Geld ein. Das Auffälligste an ihm ist eine große Sonnenbrille, wie sie Filmstars tragen, die nicht erkannt werden wollen. Wenn er die aufhat, um sein Alter zu verschleiern, ist das misslungen. Man sieht trotzdem, dass er schon älter und ordentlich faltig ist.

»Der Mann spielt wirklich gut«, sage ich.

»Aber viel zu traurig. So macht er kein Geld.« Adrian schreit zu dem Musiker rüber: »Hey, Mr Musicman, spiel mal was Lustiges.«

Das meint er nicht böse, wirklich nicht, im Gegenteil. Seine Art ist nur manchmal ein bisschen zu extrovertiert und amerikanisch. Die anderen Gäste schauen zum Teil peinlich berührt.

Adrian steht auf und wirft dem Akkordeonisten einen Zwanzigeuroschein in den Pappbecher. »Spiel was Besseres.«

Das macht der Musiker aber nicht, er widmet sich weiter seinen melancholischen Melodien. Das Publikum verliert nach und nach das Interesse an diesem Vorfall, und der Mann legt schließlich eine Pause ein.

Adrian beschäftigt sich wieder mit seinem Handy und hat wahrscheinlich den ganzen Auftritt längst vergessen.

Nach einer Weile stimmt der Musiker ein Lied an, das auf Anhieb beschwingt und fröhlich klingt. Ich weiß nach ein paar Takten auch, woher ich die Melodie kenne. Es ist Yankee Doodle Dandy. Er spielt alle Strophen. Als das Stück zu Ende ist, nimmt es Adrian sportlich, obwohl dieser Song für einen Texaner schon eine kleine Ohrfeige ist.

Mein Ehemann klatscht in Zeitlupe, lacht, zeigt dabei seine blütenweißen amerikanischen Zähne und schreit wieder viel zu laut: »Thank you, Mr Musicman, you saved my day.«

Der Tag ist gerettet. Daraufhin salutiert der Straßenmusiker wie ein Soldat. Er packt sein Akkordeon in den Koffer, stellt ihn auf die Sackkarre und legt den Stuhl obenauf. Den Pappbecher knüllt er zusammen und steckt ihn in seine Jackentasche. Als er losgeht und dabei sein Gepäck hinter sich herzieht, sieht er wie ein Obdachloser aus, der sein Hab und Gut durch die Stadt karrt, nicht wie ein Musiker, der eben noch kunstvoll gespielt hat.

»Ein hartes Leben für einen alten Mann«, sagt Adrian.

Er hat eben doch ein gutes Herz, mein manchmal etwas ruppig wirkender Ehemann. Als ich den Musiker von hinten sehe, überlege ich einen kleinen Moment lang, ob der vielleicht diesen toten Russen gekannt und ob ihn der Tschernobyl-Seppi schon vernommen hat. Als Außenstehende kannst du ja nicht einfach hingehen und fragen: »Kannten Sie vielleicht einen Toten, der sich Oleg Wodka genannt hat?«

Da zeigt der dir ja einen Vogel.

Aus meinen Überlegungen werde ich von meinem Ehemann sofort wieder herausgerissen. Er strahlt mit der Sonne um die Wette und signalisiert einen ungeheuren Tatendrang. »Wir müssen los, Honey. Diesen Tag wirst du bestimmt nicht vergessen.«

Von seiner Beschreibung her, Natur und Berge, habe ich angenommen, wir würden nach Süden fahren, ins Voralpenland oder zu einem der Seen südlich von München. Aber relativ schnell ist mir klar, dass wir in der entgegengesetzten Richtung unterwegs sind.

»Bist du dir sicher?«, frage ich vorsichtshalber. Vielleicht hat er sich mit der Adresse vertan.

»Ganz sicher. In zwei Stunden sind wir da.«

»Und wo sind wir dann?«

»Das ist die Überraschung.«

Ich bin nicht wirklich eine Frau, die Überraschungen liebt, und ich frage mich, wer der Freund ist, der Adrian diesen »heißen Tipp« gegeben hat. Wahrscheinlich kennt er diesen Freund erst seit ein paar Tagen.

»Dächselkoffen ist nicht weit«, sagt er und tippt fröhlich ans Steuer.

»Ja, das stimmt. Aber wir müssen heute nicht nach Dachselkofen fahren.«

»Wir sind bald da. Du wirst schöne Augen machen.«

»Große Augen meinst du.«

»Ja, aber ich sage nicht mehr. Nur noch fünfunddreißig Minuten, dann sind wir dort.«

»Da bin ich ja mal gespannt.«

»Du wirst es dort lieben, Honey.«

Hirschbeiner-Hof klingt irgendwie vertraut. Vielleicht ein alter Bauernhof, der zu einem schicken Wellnesshotel umgebaut wurde? Wer mir davon erzählt haben könnte, fällt mir gerade nicht ein, aber gehört habe ich den Namen schon einmal. Möglicherweise hat ja dieser mysteriöse Freund meinem Ehemann einen wirklich heißen Insider-Tipp gegeben, und die Schlammpackungen und die Massageliegen stehen für uns schon bereit. Oder es ist einfach ein Ausflugslokal im Bayerischen Wald, wo wir uns einen Brotzeitteller gönnen. Mein Ehemann liebt rustikale bayrische Gastwirtschaften.

»Soll ich Musik anmachen?«, fragt Adrian. Er schaltet das Radio ein und dreht ein bisschen am Regler herum. Ausgerechnet beim Sender mit der Volksmusik bleibt er hängen. Eine Zither klirrt vor sich hin, und mehrere Männer singen mit viel zu hohen Stimmen.

»Nice. Bavarian folk music«, sagt Adrian.

»Mein Vater liebt diese Musik.«

»Genau wie mein Dad.«

»Dein Dad hört bayrische Volksmusik?«

»Amerikanische. Mein Dad ist ein großer Fan, er hat sich links Dolly Parton und rechts Ronald Reagan auf die Brüste tätowieren lassen.«

Jetzt hat er es wirklich geschafft, dass ich überrascht bin. Zum Glück habe ich meinen Schwiegervater noch nie oben ohne sehen müssen, so prüde, wie die Amerikaner sind.

»Ich denke, Ronald Reagan war ein Schauspieler und dann Präsident? Hat der auch gesungen?«, werfe ich ein.

»Just kidding, Honey, nur Spaß. Mein Vater würde sich niemals Tattoos stechen lassen.«

»Meiner auch nicht. Das ist seiner Ansicht nach nur was für Kriminelle.«

Adrian nickt. Mir geht die Musik auf die Nerven, und ich stelle einen anderen Sender ein, aber auch da dringen alpenländische Klänge aus dem Lautsprecher. Jemand jodelt, und ich ahne auch, wer. Franzl Lang. Der Jodler mit dem Pferdegebiss. Idol meines Vaters.

»Yodeling. How nice. Hat dein Vater früher auch gejodelt?«, fragt Adrian.

Da muss ich fast schon wieder lachen über seine Naivität. »Nein. Dachselkofen liegt ja nicht in den Alpen.«

»Und du? Hast du gejodelt?«

»Ich kann nur Akkordeon, das weißt du doch.«

»Oh, ja, Honey. Du siehst so sexy aus mit dem Akkordeon.«

Das kann auch nur ein Amerikaner oder ein verliebter Ehemann oder jemand, der beides ist, sagen. In meiner Jugend galt Akkordeon nicht gerade als sexy, eigentlich wollte ich immer Gitarre lernen und dann als Liedermacherin eigene Songs schreiben, womit ich in der Hitparade aufgetreten wäre. Wenn nicht mein Vater mich dermaßen gedrängt hätte, in seine Fußstapfen zu treten.

Ich schalte das Radio wieder aus und genieße das gleichmäßige Geräusch des Motors. Richtig meditativ und beruhigend ist das nach dem Gejodle. Adrian schweigt auch und konzentriert sich auf das Fahren, denn links und rechts ist finsterer Wald, und immer wieder geht es bergauf und dann hinab. Dunkle Tannen, tiefe Täler. Er ist ein souveräner Fahrer, und wir landen fast genau wie vom Navi berechnet auf dem Hirschbeiner-Hof.

Für ein Wellnesshotel ist der Hirschbeiner-Hof zu schäbig. Ein Ausflugslokal kann er auch nicht sein, denn trotz des schönen Wetters stehen keine Tische und Bänke vor dem Haus. Gäste sind außer uns auch keine da. Es ist nicht einmal ein richtiger Hof, sondern eher ein Hexenhäuschen mitten im dichten Wald. Ein Mann mit wettergegerbtem Gesicht und Falten so tief wie Felsenklüfte schüttelt uns mit seinen Pranken die Hand. Das rotblonde Haar und der lange Bart erinnern mich an den Riesen Rübezahl. Um seine Beine tanzen drei Hunde herum. Zwei haben einen hellbraunen Schnauzer im Gesicht und tragen grau-schwarzes filziges Fell. Das kleinere Exemplar dagegen hat große Schlappohren, deutlich mehr Kindchenschema, und die Augen blicken vernebelt

»Hab schon gewartet. Könnts Fritz zu mir sagen.« So empfängt uns der bayrische Riese.

»Ich bin Adrian, und das ist meine Ehefrau Daisy.«

»Daisy, wie der Hund vom Rudolf Moshammer?« Der Fritz gibt ein hochfrequentes Kichern von sich, das zu einem kleinen Mädchen gepasst hätte, aber nicht zu einem dicken Kerl in Blaumann und Gummistiefeln.

»Ich bin allerdings kein Yorkshire-Terrier«, sage ich vorsichtshalber.

Er mustert mich noch einmal gründlich von oben bis unten. »Wir haben keine Terrier. Bei uns gibt’s nur Dackel. Rauhaardackel. Ganz besonders feine.«

Fritz nimmt den kleinsten Dackel hoch und hält ihn mir hin wie eine Metzgersfrau einem an der Theke ein Kilo Rindfleisch zeigt, bevor sie es ins Wachspapier packt. »Das ist der Wastl. Der kommt mit Urkunde und allem, was es braucht. Dem stellen Sie daheim ein Haferl mit Futter hin, und dann kriegt er ein gemütliches Platzerl. Da legt der sich nieder, und dann ist eine Ruh.«

»Ein echter Bayer!« Adrian ist sofort begeistert und streichelt dem Dackel übers Köpfchen. Der Hund lässt es gleichmütig geschehen.

»Kann ich dich kurz einmal sprechen?«, sage ich.

Adrian schäkert weiter mit dem Rauhaardackel und gibt ihm sogar einen kleinen Stupser mit der eigenen Nase.

Da hat selbst der Fritz mehr Antennen für Zwischenmenschliches. »Au weh, hast du deine Regierung noch gar nicht gefragt?«

Adrian blickt Hirschbeiner fragend an.

»Die Daisy, die schaut, als ob sie von ihrem Glück noch nix weiß.«

Erst da reagiert Adrian und lässt sich von Fritz und seinen Dackelviechern kurz wegziehen, damit ich ihn mit gedämpfter Stimme anschreien kann. Trotzdem kriegt Fritz natürlich alles mit, weil er ungeniert zuhört.

»Bist du wahnsinnig?«, sage ich. »Einen Dackel? Was kommt als Nächstes? Trägst du demnächst einen Tiroler Hut und eine Lederhose, wenn du mit ihm Gassi gehst?«

Adrian setzt einen Gesichtsausdruck auf, bei dem ich oft schmelze, aber heute nicht. »Schau, wie er mich anschaut. Kann man ihm widerstehen, Honey? Ich wollte immer schon einen Hund.«

»Und wer soll sich um ihn kümmern, wenn ich arbeite?«

Fritz räuspert sich, und ich schaue kurz zu ihm hinüber. Ganz offensichtlich wähnt er sein Geschäft in Gefahr und hat sich eine Verkaufstaktik zurechtgelegt.

»Jetzt habe ich euch extra den Wastl reserviert«, sagt er, und die Stimme klingt wieder kleinmädchenhaft hoch, aber mit erpresserischem Einschlag. »Ich will doch, dass der Wastl in gute Hände kommt. Er ist der Letzte von seinem Wurf. Mit Stammbaum.«

»Ja, aber ich bin gar nicht vorbereitet. Ich kenne mich mit Hunden überhaupt nicht aus.«

»Der ist pflegeleicht, der Wastl. Absolut. Mit dem habts ihr keine Arbeit.«

»Aber der Hund ist hier vom Land. Der wird die Großstadt nicht aushalten.«

Da lacht der Fritz, als hätte ich eine völlig absurde Bemerkung gemacht. »Der hat Vorfahren aus München. Bestes Material ist unser Wastl, gell.«

Er krault Kopf und Schlappohren des kleinen Dackels, der dies ruhig geschehen lässt.

»Eins zwei fix, und der Hund fährt Auto, U-Bahn, S-Bahn, Trambahn ohne irgendeinen Zuckerer. Einen besseren Hund als den Wastl könnts ihr nirgendwo finden. Auch nicht in München.«

»Ich will aber eigentlich gar keinen Hund.«

»Jetzt passts auf, ich hole gschwind den Stammbaum und alles, dann könnts ihr euch vom ordnungsgemäßen Zustand überzeugen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, drückt er mir den Hund in den Arm und geht zum Hexenhäuschen. Er lässt mir keine Wahl. Die beiden alten Dackel laufen ihm hinterher. Weg ist er.

Da stehen wir jetzt vor einem heruntergekommenen Haus im Bayerischen Wald und blicken gemeinsam auf einen bayrischen Dackel. Das Tier zittert, sendet einen hilflosen Blick und jault ein bisschen.

»Er bittet uns, nehmt mich mit, sonst muss ich im Bayerischen Wald bleiben«, sagt Adrian mit leicht verstellter Stimme.

Ich finde es nicht allzu lustig und halte locker dagegen. »Er fleht uns eher an, lassts mich hier im Bayerischen Wald, wo ich viel Auslauf in der Natur habe.«

»Nein, er sagt, liebe Daisy, nimm mich mit, deinem Mann zuliebe. Er wollte immer einen Hund. Schon als kleiner Junge. Aber seine Eltern haben ihm nie einen gekauft. Er hatte in Texas nur riesige Doggen als Wachhunde. Nie einen so schönen kleinen Dachshund.«

Mir ist klar, dass Adrian sich schon im Geiste sieht, wie er mit Lederhose und Gamsbart am Hut durch Münchens Altstadt Gassi geht. Die Einheimischen bewundern ihn, fremde Frauen werfen ihm Blicke zu. Gut, sage ich mir, Daisy, mach deinen Mann glücklich, mach diesen Hund glücklich. Du bist selber aus dem Bayerischen Wald geflohen, so schnell es ging, soll auch der Hund in der Großstadt sein Glück finden. Notfalls nimmt ihn tagsüber die Immy in ihre Praxis mit. Vielleicht kann sie ihn als Therapiedackel bei der Arbeit mit ihren zerstrittenen Ehepaaren brauchen. Uneinsichtige Männer in die Wade beißen, wenn sie nicht parieren, bei betrübten Ehefrauen mithilfe seiner Dackelaugen ein Lächeln hervorzaubern. Das könnte der Wastl bestimmt gut.

Als Fritz zurückkommt mit dem Rest der Dackelfamilie, drückt ihm Adrian sehr viel Geld in die Hand, wesentlich mehr, als ein Dackel normalerweise kosten dürfte. Dafür bekommen wir den Hund, eine Leine mit Halsband, eine selbst gemalte Urkunde und einen Fressnapf. Letzterer ist aus Steingut und sieht ein kleines bisschen aus wie ein Miniatur-Masskrug.

Auf der Rückfahrt liegt Wastl auf meinem Schoß. Ich schau mir noch einmal die Urkunde an. Für einen Mann hat Fritz eine feine und fast feminine Handschrift mit vielen Schnörkeln. Er hätte auch Kalligraph werden können, aber dafür gibt es im Bayerischen Wald wahrscheinlich nicht genügend Kundschaft.

»Sebastian vom Hirschbeiner-Hof«, murmelt Adrian. »Ein adeliger Dackel. Bayern ist great.«

5.

Am Montag fühlt sich der Morgen recht mies an. Das Hundevieh hat die ganze Zeit gejault und für Unruhe gesorgt. Aber der Wastl kann natürlich nichts dafür, der ist ein Welpe und signalisiert nur seine Einsamkeit, indem er fiept, winselt, an der Tür kratzt und immer wieder sehr, sehr traurig schaut mit seinen depressiven Hundeaugen. Leider habe ich ihn zwischendurch anschreien müssen, den armen Hund. Wastl, blasenschwach, wie er offensichtlich ist, hat auf den chamoisfarbenen Teppich im Wohnzimmer gepinkelt. Dabei war ich nachts mehrfach mit ihm draußen vor der Tür. Es tut mir leid, aber ich habe einfach die Nerven verloren und »Schau dir den versauten Teppich an!« gebrüllt, als ob der Hund eine solche Aussage verstehen würde.