9,99 €

Mehr erfahren.

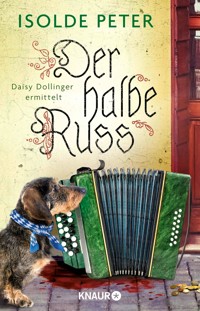

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Familienroman voller Tragikomik inklusive polnisch-bayerischem Culture Clash »Die Jukebox meiner Mutter« erzählt von einer Kindheit in Bayern, von alten Familiengeschichten, die immer ein bisschen zu sehr nach Hollywood und Komödienstadel klangen, von drei Brüdern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und der Tochter Tosca, die nicht ganz freiwillig zu ihren Wurzeln zurückkehren muss. In ihrem Wirtshaus in der bayerischen Provinz tanzte einst Toscas polnische Mutter in den 60er Jahren mit ihrem besten Gast zu Schlagern aus der Jukebox und verliebte sich gegen alle Konventionen. Doch was so filmreif begann, endete viele Jahre später mit einem Rosenkrieg. Als Kind wollte Tosca Schlagerstar werden, um viel Geld zu verdienen und der unglücklichen Mutter zu helfen. Als erwachsene Frau lebt sie in Berlin ein ganz anderes Leben als der Rest der Familie, glaubt jedoch, den elterlichen Hang zu Beziehungspleiten geerbt zu haben. Frisch verliebt erreicht sie mitten im ersten Date mit Ron, einem feinsinnigen Osteopathen aus gutem Hause, ein Anruf ihres Bruders: Die Mutter hatte einen tödlichen Unfall, der Vater liegt im Koma. Sie muss zur Beerdigung nach Bayern. Zu ihrer Überraschung bietet ihr Ron an, sie zu begleiten, hat jedoch keine Ahnung, worauf er sich da einlässt. Als Toscas Vater aus dem Koma erwacht, hält er die Vergangenheit und seine schöne polnische Wirtin für höchst lebendig. Niemand bringt es fertig, ihm zu sagen, dass sie gerade beerdigt wurde. Und ohnehin streiten sich die Geschwister lieber ausufernd über das einzige Erbstück von Wert, die alte Jukebox aus der Wirtschaft der Mutter, die immer noch Musik von damals zum Besten gibt ... Für Tosca wird der Besuch bei ihrer Familie mehr und mehr zu einer Reise in die eigene Vergangenheit und zu einem Härtetest für ihre neue Liebe. Die Autorin Isolde Peter ist in Bayern aufgewachsen und später nach Berlin gezogen. Die Geschichte ihrer Eltern war Inspiration für diesen wortwitzigen und berührenden Roman über tragikomische Familienmythen, schmerzhafte Verluste und die Kraft der Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Isolde Peter

Die Jukebox meiner Mutter

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

In einem Wirtshaus in der bayerischen Provinz tanzten einst die polnische Wirtin und ihr bester Gast zu Schlagern aus der Jukebox und verliebten sich gegen alle Konventionen. Doch was wie großes Kino begann, endete viele Jahre später mit einem Rosenkrieg. Nicht nur deshalb hat sich Tochter Tosca auch räumlich weit von ihrer Familie entfernt. In Berlin, frisch verliebt in den feinsinnigen Osteopathen Ron, ereilt sie die Nachricht vom Unfalltod der Mutter und vom Koma ihres Vaters. Ron bietet an, sie in ihre Heimat zu begleiten, und ahnt nicht, worauf er sich einlässt: Toscas Brüder streiten sich um die alte Jukebox der Mutter, und als der Vater aufwacht, hält er die 60er-Jahre und seine polnische Wirtin für höchst lebendig. Keiner traut sich, ihm die Wahrheit zu sagen ...

Für Tosca wird der Besuch bei ihrer Familie zu einer Reise in die Vergangenheit – und zum Härtetest für ihre neue Liebe.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Zitat

Zitat

Prolog

Hochmut kommt vor dem Fall

Ziggy Stardust gibt ein Konzert

Gin ist auch keine Basis

Vier Vorwürfe und ein Todesfall

Ein ablehnbares Angebot

Zeit der Zärtlichkeit

Kierkegaard hat keine Ahnung

Puccini trällert auf der Autobahn

Schwimmst du auf der Brennsuppn daher, ist das Leben oft sehr schwer

Eine »Motte« meldet sich

Schwarzeneggers Kinder

Leichen fahren Aufzug

Das blühende Leben

Wirtschaft mit Wunder

Dreckwäsche wird gewaschen

Die Zaubermaschine

Schenkt man Whiskey dir ein, sag nicht Nein

Dean Martin ohne Gesangstalent

Tolstois Familientherapie

Moneten zum Frühstück

Schöne Frau in Öl

Willkommen in Mittelerde

Gibt es Sauers Lingerl à la polonaise, wird der Gast oft sehr nervös

Hochbegabte Schlagersängerin

Pack verträgt sich

Mozart in Kindergröße

Flimmerndes Herz

Brüderschaft bei Sekt und Bier öffnet dir nicht gleich die Tür

In der Raucherecke

Halb leeres Glas

Genie und Wahnsinn

Im Reich der Puppen

Familienporträt in Wasserfarbe

Nach Vino, Pizza und Tiramisu schlägt das Schicksal zu

Vintage, Baby

Die schönste Teekanne aller Zeiten

Die Welt wird wieder schee, gibt’s zum Guglhupf echten Bohnenkaffee

Stier mit Nasenring

Verschwiegene Bratwürste

Sylvia Plath im Biergarten

Ein poetischer Storch

Unheimliche Heimlichkeiten

Von Schnaps und Bier die Finger lassen, sonst wirst du die Hochzeitsnacht verpassen

Schlaflos im Himmelbett

Schlechte Zeiten, gute Zeiten

Alte Liebhaber rosten

Jukebox unplugged

Landet der Storch ohne Delle, gibt es eine Donauwelle

Schwammerlsuchen im Wald

Überraschung bis zum Schluss

Epilog

Über dieses Buch

Danke

Nie erfahren wir unser Leben stärker

als in großer Liebe und in tiefer Trauer.

Rainer Maria Rilke

A word is dead

When it is said,

Some say.

I say it just

Begins to live

That day.

Emily Dickinson

Prolog

Mein achtzigjähriger Vater tänzelte durch die Cafeteria des Krankenhauses und bildete sich ein, er wäre in einer bayerischen Gastwirtschaft. Ted, mein älterer Bruder, spielte auf der Gitarre alte Schlager aus der Jukebox meiner Mutter. Stolz kündigte mein Vater an, die Frau, die er in den Armen hielt, bald zu heiraten, ob das seiner Familie nun passe oder nicht. Ihm fiel nicht auf, dass er bloß einen alten Pyjama und einen Bademantel trug. Niemand von uns brachte es fertig, meinem Vater zu sagen, dass er sich täuschte und die Sechzigerjahre der Vergangenheit angehörten. Die schöne polnische Wirtin, die er heiraten wollte, war meine Mutter. Sie war längst schon von ihm geschieden. Wir hatten sie vorhin beerdigt. Mein Vater dachte, er wäre wieder jung und hätte noch eine strahlende Zukunft vor sich. Das alles war tragisch und komisch zugleich, genau wie die Geschichten aus der Zeit, als meine Eltern sich kennengelernt haben. Die klangen immer, als prallten Hollywood und Komödienstadel mit voller Wucht aufeinander.

Hochmut kommt vor dem Fall

Eigentlich begann alles auf der Geburtstagsparty meiner Freundin Nele in Berlin. Einige Gäste wollten unbedingt »Wahrheit oder Pflicht« spielen, obwohl wir viel zu alt dafür waren. Als »Wahrheit« sollten wir eine indiskrete Frage beantworten, »Pflicht« bedeutete, einen peinlichen Auftrag erfüllen zu müssen. Ich hatte das zuletzt als Teenager gespielt, was lange her war. Lust hatte ich keine, aber Spielverderberin wollte ich auch nicht sein. Als ich an der Reihe war, wählte ich lieber die »Wahrheit« als die »Pflicht«. Ein Gast wollte wissen, wie ich zu meinen Vornamen gekommen bin. Es wunderte mich nicht, dass er dabei grinste.

Ich heiße Tosca Schierlinger. In meiner Jugend wurde viel über diesen überkandidelten Namen gespottet. Inzwischen werde ich oft gefragt, ob meine Eltern mich nach der gleichnamigen Oper benannt haben. Der Einfachheit halber antworte ich meistens mit Ja. Auf der Geburtstagsparty nahm ich mir jedoch Zeit und erzählte ausführlich, wie sehr meine Eltern die Oper von Puccini geliebt hatten, wie mein bayerischer Vater vor meiner Geburt an einem Flügel gesessen und die ersten Takte von »Vissi d’arte« angestimmt hatte, der bekanntesten Arie aus Tosca, während meine polnische Mutter, hochschwanger, in einem silberdurchwirkten Cocktailkleid mit einer hohen Soubrette-Stimme und in perfektem Italienisch »Vissi d’arte, vissi d’amore, non feci mai male ad anima viva!« zu singen begann. Und dann strich der Vater der Mutter über den schwangeren Bauch und sagte: »Lass uns dieses Kind, sollte es doch kein Junge werden, Tosca nennen, du weißt, wie sehr ich Puccini liebe. Und dich natürlich auch.«

»Ich weiß, mein Liebster«, ließ ich meine Mutter hauchen. »Das ist eine gute Idee. Sollte das Baby eine Tochter werden, nennen wir sie Tosca.«

Das Verrückte ist, dass mir alle diese Geschichte sofort glaubten, einer klatschte sogar. Ihn wählte ich als nächsten Kandidaten für »Wahrheit oder Pflicht« aus. Der Arme musste die Frage »Wurdest du schon mal in einer Beziehung betrogen?« beantworten. Er berichtete, wie er seine Ex-Frau mit ihrem Ex-Freund im Bett erwischt hatte. Es wirkte zum Fremdschämen ehrlich, aber wer weiß, vielleicht war er einfach nur ein guter Lügner. So wie ich.

In der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, wäre beim besten Willen kein Platz für einen Flügel gewesen. Meine Eltern wissen bis heute nicht, wer Puccini ist. Irgendein Italiener halt, würde mein Vater sagen. Keiner meiner Eltern spricht Italienisch oder spielt Klavier. Mein Vater redet bairisch, meine Mutter hat einen leichten polnischen Akzent. Auf jeden Fall habe ich sie niemals »Mein Liebster« zu meinem Vater sagen gehört, auch nicht vor ihrer Scheidung. Das einzige Körnchen Wahrheit an der Geschichte ist, dass meine Eltern mich Tosca tauften, weil mein Vater auf einen Stammhalter gehofft hatte. So wurde es mir jedenfalls erzählt. Die Namenswahl für eine Tochter überließ er dann lieber meiner Mutter.

Wie sie auf Tosca kam, ist mir ein Rätsel. Ich habe immer vermutet, dass das gleichnamige Parfüm eine Rolle gespielt haben könnte. »Mit Tosca kam die Zärtlichkeit« hieß einer der Werbeslogans. Mein Bruder Ted verarscht mich bis heute damit. Aber eigentlich benutzt meine Mutter nur teure Parfüms. Preiswerte Düfte wie Kölnisch Wasser oder Tosca betrachtet sie als unter ihrer Würde. Sie sagt, das rieche nach alten Omis und Gesundheitsschuhen. Dieses Jahr wird sie neunzig Jahre alt. Vielleicht erzähle ich nächstes Mal bei »Wahrheit oder Pflicht« die Version mit dem Parfüm, aber die Geschichte mit Puccini und der Oper gefällt mir besser.

Am Morgen nach der Party stehe ich also unter der Dusche, erinnere mich an das Spiel und summe die Arie. Beim Einschäumen gleitet mir das Duschgel aus den Händen, und die Flasche landet am Boden. Ich bücke mich, da schießt mir ein gleißender Schmerz in die Lendenwirbelsäule. Gebeugt steige ich aus der Duschkabine, dabei komme ich mir vor wie eine alte Oma, die sich schon bald mit Tosca parfümieren und Gesundheitsschuhe tragen muss. Zu beidem wäre ich bereit, wenn nur der Schmerz vergeht. Aber er nimmt an Intensität noch zu.

Zusätzlich ist mir, als ob meine Mutter hinter mir steht und sagt: »Hochmut kommt vor dem Fall!«. Sie hat für jede Situation ein Sprichwort parat. Passen würde zum Beispiel auch: »Der Mensch schießt, doch Gott lenkt die Kugel.« Polnische Sprichwörter sind vom Tonfall her oft noch einen Zacken schärfer als deutsche. Geschossen hat in meinem Fall jedoch nicht Gott, sondern eine Hexe, und zwar direkt in den Rücken. Vielleicht ist das die Strafe dafür, dass ich auf der Party eine Geschichte über meine Eltern erfunden, mich aber schon ewig nicht mehr bei ihnen gemeldet habe. Gebeugt vor Schmerz gehe ich in die Küche, um mich bei meiner Chefin telefonisch wegen Krankheit zu entschuldigen. Kaum lege ich auf, ruft mich Nele an, um mitzuteilen, dass ich meinen Seidenschal bei ihr habe liegen lassen. Ich schildere ihr meine Misere. Sie empfiehlt mir einen Osteopathen. Ich vereinbare sofort einen Termin.

Seine Praxis liegt im Erdgeschoss eines hochherrschaftlichen Charlottenburger Altbaus. Der Hinterhof ist als Zen-Garten mit Bambus und Kies angelegt. Ein Springbrunnen plätschert leise vor sich hin. Der Osteopath heißt Ron Ferber. Mir fallen sofort seine Hände auf, filigran und kräftig zugleich. Er duftet nach frisch gewaschener Bettwäsche und Lavendel, als er sich über mich beugt. Ich liege angezogen da und werde trotz meiner Schmerzen von Fantasien geplagt, die ich zu zensieren versuche, aus Sorge, er könne in den Fingern spüren, was ich mir da ausmale. Immer wieder bittet er mich, die Muskeln locker zu lassen. Wegen des Kopfkinos fällt mir das schwer, und ich verkrampfe, aber nach ein paar Terminen kann ich zum Glück schon wieder aufrecht gehen.

Beim letzten Behandlungstermin bittet er mich, noch mal in einem der Ledersessel mit Blick auf den Zen-Garten Platz zu nehmen. Draußen sickert das Wasser auf die Kieselsteine, drinnen befürchte ich, dass Ron Ferber mir nun sagen wird, er wisse genau, was ich mir wünsche, aber er werde nie etwas mit Patientinnen anfangen, denn er lebe asketisch und zölibatär. Ich bin katholisch aufgewachsen. Männer, die etwas Mönchisches, Unerreichbares an sich haben, ziehen mich magisch an.

»Loslassen ist wichtig, Frau Schierlinger, körperlich und seelisch loslassen. Weniger sitzen. Vielleicht eine Entspannungstechnik lernen. Mehr Bewegung«, rät Ron Ferber.

Beim Wort Bewegung denke ich an einen Strand und wie wir ganz kitschig gemeinsam in die Fluten laufen, dem Sonnenuntergang entgegen. Bei der Vorstellung muss ich lächeln. Er lächelt zurück und fragt, ob ich Musik möge, und ich sage Ja, und ob ich Rilke möge, und ich sage wieder Ja. Er habe zwei Karten geschenkt bekommen. Experimentelle Musik und Rilke-Gedichte. Ob ich so was möge? Ich nicke. Und dann lädt er mich zu einem Konzert ein, und ich sage sofort zu, obwohl ich keine Ahnung habe, was mich da erwarten wird, musikalisch, poetisch und überhaupt.

Die Wahrheit ist: Mit Ron Ferber würde ich auf jedes Konzert gehen, sogar zu Heavy Metal oder in Musicals, obwohl ich beides nicht mag. In dem Fall setze ich eben Ohrenschützer auf. Bei diesem Mann spüre ich endlich wieder ein Kribbeln im Bauch und ein gewaltiges Herzflattern, wenn ich nur an ihn denke.

In den Stunden vor dem Konzert ziehe ich mich dreimal um, bis ich schließlich in eine schwarze Seidenhose mit einer dazu passenden Bluse schlüpfe. Wie ein überdrehter Teenager flüstere ich immer wieder »Ron Ferber! Ron Ferber!« vor mich hin. Ein Name, der genauso überkandidelt ist wie meiner, aber auch geheimnisvoll klingt. Da haben wir also schon mal eine Gemeinsamkeit. Am liebsten würde ich unsere Namen wie früher in der Pubertät auf Papier schreiben und mit Herzchen einkringeln. Mir geht es miserabel, ich habe keinen Appetit, mein Herz rast wie bei einer Panikattacke. Ich hatte ganz vergessen, wie schrecklich es sich anfühlt, wenn ich verliebt bin.

»Es geht doch wirklich nur um ein Konzert«, versuche ich, mir gut zuzureden, und habe nicht die geringste Ahnung, was noch alles auf mich zukommen wird.

Ziggy Stardust gibt ein Konzert

Die Leute im Publikum schauen mich an, als hätte ich gerade vor ihren Augen süße kleine Welpen ertränkt. Selbst Ron Ferber wirft mir einen enttäuschten Blick zu. Er deutet mit dem Zeigefinger auf meine Handtasche, aus der »There’s a starman waiting in the sky« tönt. Das ist der Refrain eines Songs von David Bowie aus seinem legendären Ziggy Stardust-Album.

Bis Ron mich eben anstupste und auf meine Handtasche zeigte, dachte ich, dieser musikalische Einspieler wäre Teil des Konzerts. Wir sitzen seit einer Dreiviertelstunde im Kammermusiksaal der Philharmonie. Die Sängerin trägt gefühlt seit Stunden Rilke-Gedichte vor und untermalt sie mit Musik und Geräuschen aus ihrem Laptop.

Ich mag Gedichte. Aktuell gebe ich an der Hochschule ein Seminar über amerikanische Dichterinnen. Ich bin auch offen für jede Art von Musik, aber das Geschrei vom Laptop ging mir zunehmend auf die Nerven. Am Anfang hat sie noch gesungen und sich mit einer mongolischen Pferdekopfgeige begleitet, um dann dazu überzugehen, abwechselnd Gedichte vorzulesen und das Publikum Geräuschen auszusetzen, die sie durch ihr Laptop erzeugt. Es waren bereits Kuhglocken, Donnerhall und Vogelzwitschern zu hören. Dann folgte menschliches Geschrei, als ob jemand in der Dusche mit einem Messer traktiert würde, schließlich war es kurze Zeit ganz still, bis Bowie mit »There’s a starman waiting in the sky« folgte und ich einfach nicht sofort gemerkt habe, dass das nicht gewollt ist, sondern schlicht und ergreifend mein Handy klingelt.

Und nun tippt Ron mit seinen schönen Fingern ungeduldig auf meine Tasche, damit ich endlich etwas tue, um David Bowie alias Ziggy Stardust zum Schweigen zu bringen. Ich suche fieberhaft und finde das Handy in den Tiefen der Tasche. Der Anrufer ist ausgerechnet mein Bruder. Er ist ein echter Boomer und hat Probleme, sein Smartphone richtig zu bedienen. Ich vermute, das ist einer der vielen sogenannten »butt calls«, die er tätigt, wenn sein Smartphone in der Hosentasche steckt. Also drücke ich den Anruf schnell weg.

Auf der Bühne ertönt gerade ein Geräusch, als ob jemand Betonbrocken auf den Boden wirft. Sehr harte Brocken, die auf Metall fallen. Das ist laut und hat den Vorteil, dass das »Pling« meines Handys nicht zu hören ist. Keine Ahnung, warum sich das nicht abstellen lässt, aber gleich mehrere Nachrichten hintereinander ploppen auf. »Pling, Pling, Pling.«

»Ruf mich zurück.«

Das ist die erste Nachricht. Die zweite lautet ebenfalls:

»Ruf mich zurück.«

Es folgt eine dritte Nachricht, die etwas ausführlicher ist:

»Mama ist tot. Den Schierlinger hat der Schlag getrofen.«

Mir fällt sofort auf, dass er das f bei getroffen weggelassen hat. Erst ein paar Sekunden später kapiere ich, was er da schreibt. Ich habe das Gefühl, einer der akustischen Betonbrocken der Sängerin wäre mir direkt auf den Kopf gefallen. Das Handy hat sich wieder beruhigt und ist still, aber ich nehme alles nur noch durch eine dicke Schicht Watte wahr.

Ron sieht mich entgeistert an, als ich einfach aufstehe. Die Leute, die Platz machen müssen, um mich durch die Reihen zu lassen, machen keinen Hehl daraus, dass ich mich unverschämt verhalte. Es kommt mir vor, als ob die Sängerin in diesem Moment mit Absicht von den Betonbrocken wieder zu den spitzen Schreien des Mordopfers unter der Dusche wechselt, um meine Nerven zusätzlich zu reizen. Ich entschuldige mich, stolpere über ein Bein, mein Handy fällt runter, ich gehe in die Knie und hebe es in Zeitlupe auf, schwebe dem Ausgang zu und drücke die Türklinke herunter. Dann bin ich endlich draußen und zittere am ganzen Körper.

Im Foyer habe ich das Gefühl, dass ich den Betonbrocken jetzt auf der Brust sitzen habe und nicht mehr richtig atmen kann.

Ein paar Minuten später öffnet sich die Tür und Ron kommt ebenfalls heraus.

»Was ist denn los?«, fragt er. Der genervte Blick von vorhin ist einer besorgten Stirnfalte gewichen. »Du bist ja ganz blass!«

Ich fühle mich wie unter einer Glasglocke. Vom Verstand her weiß ich, dass genügend Luft zum Atmen um mich herum ist. Ich stehe im Foyer der Philharmonie in Berlin. Ich lebe, ich atme. Das alles weiß ich. Trotzdem kommt es mir vor, als würde ich gleich ersticken oder umfallen, wenn ich mich nicht an Ron festhalte und mein Gesicht an seine Schulter lehne. Meine Tränen färben den rosa Stoff seines Hemdes dunkelrot.

»Meine Mutter«, sage ich. »Sie ist tot.«

Gin ist auch keine Basis

Das Wichtigste in so einer Situation ist, weiterzuatmen«, sagt Ron. »Einfach immer weiteratmen, egal, was passiert.«

Das hat er mir auch während der Behandlungen ans Herz gelegt. Die Ausatmung zu verlängern, beruhigt das Nervensystem. Ich atme immerhin schon wieder gleichmäßiger als vorhin im Foyer. Wir haben eine Bar in der Potsdamer Straße gefunden, da ist es dunkel genug, damit ich als heulendes Elend nicht allzu sehr auffalle. Ich sitze vor einem Glas Wodka Tonic und bin immer noch fassungslos, dass der Barkeeper meine Getränkewahl mit mir hat diskutieren wollen. Wodka Tonic sei doch total old school. Warum ich keinen Cocktail auf Gin-Basis wolle, das sei ein Geheimtipp in dieser Bar. Dieser Barkeeper-Sprech regt mich auf, und so geheim kann dieser Tipp wohl auch nicht sein, wenn er ihn den Gästen ständig aufdrängt. Ich will bloß Wodka mit ein bisschen Tonicwater. Alkohol mit Limonade, die so bitter ist, wie das Leben sein kann. Ist das denn so schwer zu verstehen?

Es könnte sein, dass ich ein bisschen laut geworden bin.

Ron hat beim Barkeeper sehr freundlich einen Tom Collins bestellt und mir ins Ohr geflüstert: »Nur zur Deeskalation.« Dazu hat er, ganz gesundheitsbewusst, eine Flasche Wasser geordert. »Du solltest den Alkohol zwischendurch auch ein bisschen verdünnen.«

Ich bestelle einen zweiten Wodka Tonic. Dann einen dritten. Der Barmann spart sich einen weiteren Kommentar.

Hochprozentiges trinke ich eher selten. Mir ist ein bisschen schummrig und flau im Magen. Im Kopf sowieso.

»Willst du deinen Bruder nicht endlich zurückrufen?«, fragt Ron.

»Mein Handy ist kaputt.«

Auf dem Glas des Displays sind tiefe Risse, die sich wie ein Spinnennetz ausbreiten. Das Handy gibt keinen Mucks mehr von sich. Der Akku war schon seit geraumer Zeit unzuverlässig.

Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen. Mein Bruder hat also geschrieben, dass meine Mutter tot ist und er um Rückruf bittet. Der Schierlinger, den anscheinend zeitgleich der Schlag getroffen hat, ist mein Vater. Normalerweise sagen meine Brüder der alte Schierlinger zu ihm, obwohl mein Vater fast zehn Jahre jünger als meine Mutter ist. Aber in dieser Situation wollte Willy sich wohl ein Adjektiv sparen.

Mein Handy lässt sich nicht mehr einschalten. Das ist meine Schuld. Im Glas war bereits ein kleiner Riss. Ich hatte keine Zeit, es zur Reparatur zu bringen. Den Akku habe ich auch nicht auswechseln lassen. Genau wie ich keine Zeit hatte, meine Mutter anzurufen und zu fragen, ob sie mich nach einem Parfüm benannt hat. Nun ist es zu spät. Für so ziemlich alles.

»Ich weiß die Nummer meines Bruders nicht auswendig«, sage ich. »Ich weiß nicht mal meine eigene.« Mein ganzes Leben ist in meinem Smartphone. Alle Telefonnummern, alle Adressen, alle E-Mails. Es ist ein ausgelagerter Teil meines Gehirns. Wenn das Handy kaputt und meine Daten verloren sind, bin ich für alle Zeiten aufgeschmissen. Ich habe kein Back-up gemacht. Allein das ist schon wieder ein Grund, einfach nur loszuheulen.

»Wie heißt dein Bruder denn?«, fragt Ron.

»Willy.«

Er tippt in sein Handy. »Einen Willy Schierlinger finde ich nicht.«

»Willy Novak. Mit einem V in der Mitte.«

Ron tippt noch mal und lächelt zufrieden. »Das muss er sein. Die Nummer habe ich eingefügt«, sagt er. »Kannst ihn damit anrufen.« Er reicht mir sein Handy.

»Eigentlich geht Willy so spät nicht mehr ans Telefon«, wende ich ein. »Er legt sich früh schlafen.«

»Ich bin sicher, in dieser Situation macht er eine Ausnahme.«

»Er telefoniert bestimmt gerade mit den beiden anderen.«

»Wie viele seid ihr insgesamt?«, fragt Ron.

»Vier. Drei Brüder aus der ersten Ehe und dann noch ich aus der zweiten Ehe. Meine Mutter hat schon Patchwork gemacht, als das noch gar nicht üblich war. Sepp ist der Älteste, Willy der Mittlere und Ted der Jüngste. Ich bin die Nachzüglerin.«

In meiner Familie ist immer alles kompliziert. Es fängt bei den Namen an. Meine Brüder waren zuerst polnisch, bevor sie bayerisch wurden. Sepp heißt ursprünglich Józef, war allerdings immer Mamas Joscho, geschrieben wird das Jozio. Willy heißt eigentlich Wojciech, die deutsche Variante davon ist Albert, so steht es auch auf der Einbürgerungsurkunde und in seinem Ausweis, aber Mama hat ihn immer Wojtek gerufen, wir anderen nennen ihn Willy. Das kann man sich besser merken. Ted heißt Tadeusz und wurde von ihr Tadek gerufen. Zu mir sagte sie als Kind Toschki, es sei denn, sie war sauer auf mich, dann hieß ich Tosca – mit drei Ausrufungszeichen.

Beim Gedanken daran, dass sie mich nie wieder »Toschki« oder wenigstens »Tosca!!!« rufen wird, vergesse ich schon wieder das Atmen und muss weinen. Ron hält meine Hand und reicht mir ein frisches Taschentuch.

»Hast du Geschwister?«, frage ich.

Er schüttelt den Kopf. »Ich bin Einzelkind.«

»Leben deine Eltern noch?«

»Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Meine Mutter lebt noch. Sie wohnt in einem Seniorenstift. Margaux Lipinski. Vielleicht hast du mal von ihr gehört?«

»Margaux Lipinski!«, rufe ich aus. »Natürlich kenne ich sie. Hab sogar eine Platte von ihr.« Das bringt mich erst recht zum Weinen. Als ich wieder reden kann, habe ich auf einmal ein komisches Kieksen in der Stimme. Ich höre mich wie ein kleines Mädchen an.

»Ich wünschte, ich wäre ein netterer Mensch.«

»Inwiefern?«, fragt Ron.

»Ich wünschte, ich wäre netter zu meiner Mutter gewesen, aber ich habe laut Musik gehört und sie damit provoziert. Daran war deine Mutter schuld.«

Er sieht mich ratlos an.

»Ihre Schallplatte. Ich habe sie rauf- und runtergehört. Da war das Klavierkonzert von Rachmaninow Nummer 3 in C-Dur drauf.«

»Ich glaube, das ist in d-Moll.«

»Das ist doch egal. Depressiv ist die Musik so oder so. Ich habe die Lautstärke immer ganz hochgedreht, dabei wusste ich genau, wie sehr das meiner Mutter auf die Nerven geht. Sie hat dann immer gegen meine Tür gehämmert. Einmal hat sie mich angeschrien, sie würde am liebsten die Platte zertreten.«

»Das ist aber auch keine nette Drohung.«

»Was sollte sie denn tun? Ich habe sie mit Rachmaninow terrorisiert!« Ich schniefe ins Taschentuch.

»Wir waren alle mal jung und rebellisch«, sagt Ron.

Ron wirkt auf mich nicht wie jemand, der in seiner Jugend sonderlich rebellisch war. Er ist bestimmt ein guter Sohn, der seine Mutter regelmäßig im Seniorenstift besucht. Ich dagegen bin damals nach dem Abi sofort nach Berlin gezogen und fahre so selten wie möglich zu meiner Familie nach Bayern. Es ist mir nicht unbedingt peinlich, Tochter einer ehemaligen Gastwirtin und ihres ehemals besten Gastes zu sein, aber gegenüber dem Sohn einer französischen Weltklassepianistin ist das jetzt auch nicht das Allererste, was ich von mir preisgeben mag. Ich lebe in einer der interessantesten Städte der Welt, mich trennen fünfhundert Kilometer von meiner Familie, und das ist auch alles gut so. Es ist nur blöd, dass ich einfach solche Angst davor habe, was mein Bruder zu mir sagen wird.

»Ruf an«, sagt Ron. »Komm. Dann hast du es hinter dir.«

Er hat ja recht.

Vier Vorwürfe und ein Todesfall

Es war ein Unfall.«

Mein Bruder Willy ist kein Mann vieler Worte. Sein Bericht bleibt erst mal bei den nüchternen Fakten.

Ich stehe im Dämmerlicht der Straßenlaternen mit Rons Handy vor der Bar. Dort ist der Empfang besser. Ich höre, wie Willy erklärt, dass unsere Mutter von einem Lastwagen überrollt wurde und im Krankenhaus trotz aller Bemühungen an den Verletzungen starb. Er hat sie dort noch kurz sehen können. Natürlich hat er sofort uns Geschwister zu erreichen versucht. An dieser Stelle höre ich einen ersten Vorwurf an mich heraus, weil ich ihn als Letzte zurückgerufen habe. Selbst Ted hat sich sofort bei Willy gemeldet. Und Ted ist von uns vieren der Unzuverlässigste.

»Es ist besser so«, sagt Willy. Seine Stimme klingt ruhig, man könnte auch sagen: emotionslos. Vor seiner Rente hat er als Krankenpfleger auf der Intensivstation gearbeitet und ist an Krankheiten, Unfälle und tote Menschen gewöhnt. »Sie hatte innere Blutungen, eine schwere Kopfverletzung, Quetschungen an den Organen. Wenn man ihr Alter bedenkt, hat sie sowieso kaum eine Chance gehabt. Sie wäre ein Pflegefall geworden, und das hätte sie nicht gewollt.«

Da hat Willy natürlich einen Punkt. Für meine Mutter waren Wörter wie »Altersheim« oder gar »Pflegeheim« Schimpfwörter. Nie wäre sie wie Margaux Lipinski freiwillig in ein Seniorenstift gezogen. Mama schien ohnehin ewig jung zu bleiben, egal wie alt sie war. Die Männer liefen ihr mit sechzig, siebzig und sogar mit achtzig immer noch in Scharen hinterher – oder versuchten es wenigstens. Sie ging bis ins hohe Alter tanzen, und ihre hochhackigen Schuhe hat sie erst vor ein paar Jahren gegen flacheres Schuhwerk und einen Gehstock getauscht. Ihr Hausarzt machte sich einen Spaß daraus, seine Praktikanten zu fragen, wie alt sie meine Mutter schätzten. Sie lagen meistens mindestens um zehn Jahre daneben. Darauf war Mama sehr stolz. Den Rollator, den Willy ihr gekauft hatte, ließ sie oft stehen.

»Aber wieso war sie abends noch allein unterwegs?«, frage ich meinen Bruder. Es ergibt für mich keinen Sinn. Offenbar ist sie auf die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Den Lastwagenfahrer trifft laut Polizei keine Schuld.

»Es war gar nicht so spät«, sagt Willy. »Es wird halt schon früh dunkel. Und sie lässt sich nie was sagen. Du weißt doch, wie dickköpfig sie ist.« Nach einer kleinen Pause sagt er: »War.«

Ja. Dickköpfig. Das war sie. Sie ließ sich keine Vorschriften machen. Selbst dazu, sich in ihrer Wohnung von einer Frau helfen zu lassen, hatte sie mühsam überredet werden müssen. Kasia, die auch aus Polen stammt, kam ein paarmal in der Woche zu ihr. Willys Frau Marija hat heute Mittag als Letzte mit Mama telefoniert. Da war alles wie immer.

»Es macht dir ja niemand Vorwürfe«, will ich meinen Bruder trösten.

»Das würde ich mir auch verbitten. Gerade von dir oder von Ted!«, sagt Willy und spricht damit Vorwurf Nummer zwei aus, denn Ted und ich leben unser eigenes Leben.

»Kümmere du dich lieber um den Schierlinger«, sagt Willy.

Das ist Vorwurf Nummer drei. Der Schierlinger ist schließlich mein Vater, nicht seiner.

»Hast du ihn im Krankenhaus sehen können?«

»Er liegt auf der Intensivstation und ist nicht ansprechbar«, sagt Willy. »Auf die Ärzte hat er ja nie hören wollen, jetzt hat er den Salat.«

Vor einem halben Jahr musste mein Vater schon mal ins Krankenhaus. Da war ich für ein Wochenende angereist, nur um von ihm belehrt zu werden, dass die Ärzte schamlos übertrieben. Diese »Bader und Kurpfuscher« ohne jegliche Ahnung kamen ihm mit Fremdwörtern wie Angina Pectoris, Arteriosklerose, Hypertension, Diabetes und so einem Schmarrn und behaupteten, er müsse sein Leben sofort ändern, nicht mehr rauchen, kein Alkohol mehr, sonst drohe ihm bald ein tödlicher Schlaganfall oder Herzinfarkt. Mein Vater fand es überflüssig, dass ich ihn überhaupt besucht hatte. Unkraut vergehe schließlich nicht. Einige Wochen später rief er mich an, und ich erfuhr, dass er sich gegen den Rat der Ärzte selbst entlassen hatte. Eine Reha sei überflüssig. »An irgendwas stirbt man sowieso«, behauptete er. Jetzt hat er den Salat, obwohl er doch kein Grünzeug mag.

»Also ein weiterer Schlaganfall?«

»Ja, und diesmal ist es ernst. Verwirrt war er wohl schon seit Tagen, aber jetzt liegt er im Koma«, erklärt Willy. »Seine Freundin hat ihn viel zu spät einweisen lassen. Mir hat sie heute Abend Bescheid gegeben, dass er im Krankenhaus liegt.«

»Wieder mal typisch für diese Frau. Warum hat sie nicht schon früher und dann gleich mich angerufen?«

»Der alte Schierlinger wollte nicht, und sie hat deine Nummer wohl nicht mehr gefunden. Du weißt doch selber, wie dickköpfig er ist.«

Ja, genauso dickköpfig wie unsere Mutter war.

»Schon ein merkwürdiger Zufall«, sage ich. »Mama hat einen Unfall, und der Schierlinger liegt zeitgleich im Koma.«

»Merkwürdig ist vor allem, dass er noch lebt, und sie tot ist«, sagt Willy. Das klingt nach Vorwurf Nummer vier, der aber im Grunde nicht an mich, sondern an meinen unvernünftigen Vater gerichtet ist.

Unsere Mutter hat nie geraucht, kaum getrunken, alle Medikamente brav eingenommen, war zu jeder ärztlichen Untersuchung bereit, hat immer noch jeden Tag selbst für sich gekocht und ist jetzt trotzdem tot. Der Schierlinger dagegen raucht seit seinem vierzehnten Lebensjahr wie ein Schlot, trinkt viel zu viel, lebt vorwiegend von Schweinebraten mit Knödeln und würzt sein Essen mit irren Mengen von Maggi. »Wenn’s Arscherl brummt, is’s Herzerl gsund, und bei mir brummt ois, wie es soll«, lautet eine seiner kühnen Selbstdiagnosen. Offensichtlich war sie zu optimistisch, sonst läge er jetzt nicht auf der Intensivstation. Aber wenigstens schlägt sein Herz noch, während das von meiner Mutter aufgehört hat, ihr Blut durch den Körper zu pumpen.

»Die Beerdigung kann wahrscheinlich schon nächste Woche stattfinden. Ich spreche morgen mit dem Pfarrer wegen dem Gottesdienst«, sagt Willy.

»So schnell geht das?«

»Es ist eine Erdbestattung.«

Ich verspreche, so rasch es geht zu kommen. Er gibt mir die Nummer der Station, auf der mein Vater liegt. Dann ist irgendwie alles gesagt, und wir legen auf.

Zurück in der Bar sieht Ron mich fragend an. Ich gebe ihm eine kurze Zusammenfassung von wegen Mutter, Unfall, Tod, Vater, Schlaganfall, Intensivstation.

»Und nun?«, fragt er.

»Die Beerdigung meiner Mutter ist nächste Woche. Ich muss, sobald es geht, nach Bayern fahren.«

»Das tut mir alles so leid.«

»Mir auch.«

Ron Ferber nimmt mich in die Arme und drückt mich an sich. Ich schluchze und lehne den Kopf an seinen Hals und seine Schulter. Keine Ahnung, wie er es schafft, dort nach Lavendel zu duften, jedenfalls möchte ich für immer das Gesicht in seiner Halskuhle versenken. Nur auf diese Weise kann ich einigermaßen ruhig weiteratmen. Wir bleiben eine Weile eng umschlungen, dann sagt er: »Ich fahre dich natürlich nach Hause.«

Ein ablehnbares Angebot

Selbst in meinen kühnsten Vorstellungen auf der Behandlungsliege in Rons Praxis wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass wir ausgerechnet dann miteinander ins Bett steigen, nachdem ich von einem Todesfall, einem Koma und einer baldigen Beerdigung erfahren habe. Natürlich haben dabei die vielen Wodka Tonics eine Rolle gespielt, das möchte ich mir zumindest gerne einreden, aber ich erinnere mich leider zu gut daran, dass ich Ron förmlich angefleht habe, er möge mich in seine Wohnung mitnehmen. Ich könne auf keinen Fall allein bleiben. Er hätte schon sehr abgebrüht sein müssen, um mich als heulendes Elend zu Hause abzusetzen und dann zu verschwinden.

Als ob mein letztes Stündchen geschlagen hätte und ich nun schnell noch aus diesem letzten Moment, der mir bleiben würde, alles herausholen müsste, habe ich mich ihm aufgedrängt. Mein Kopf war in der Nacht komplett ausgeschaltet, aber heute Morgen rattern leider wieder alle Räder im Gehirn. Ich werde überflutet von Gedanken wie dem, dass Ron mich vermutlich wirklich nur nicht allein lassen wollte und ich ihn im Grunde dazu gezwungen habe, mit mir die Nacht zu verbringen. Mein Gott, wie peinlich.

Ron kommt mit einem Tablett aus der Küche und stellt es auf einen kleinen Beistelltisch neben dem Bett. Seine Wohnung ist direkt über der Praxis, und vom Fenster aus sind die Bambuspflanzen und der Springbrunnen im Hinterhof zu erkennen. Auf dem Tablett stehen Porridge mit Obst und Joghurt, eine Flasche Orangensaft, eine Glaskanne mit grünem Tee und eine Karaffe mit Wasser, in dem Zitronenscheiben schwimmen. In seinem Schlafzimmer dominieren helle Farben. Alles hier strahlt Ruhe und Gelassenheit, Reinheit und Klarheit aus. So wie er ja auch.

»Danke, dass du mich noch ein bisschen hast schlafen lassen«, sage ich. »Ich muss zum Glück erst am Nachmittag an der Hochschule sein.«

»Ich habe ab heute zwei Wochen Urlaub. Wir können in Ruhe frühstücken.«

»Hast du vielleicht auch Kaffee?«

Er nickt, steht auf und kommt nach kurzer Zeit mit einer Tasse Espresso zurück. Der Mann ist eine Wucht.

Ich kuschle mich zurück ins Bett. Auch seine Laken duften, als ob ich durch ein Lavendelfeld in der Provence schreite.

»Denkst du, das war gesund?«, frage ich ihn.

»Das Frühstück?«

»Ich meine eher die Nacht.«

Ist an sich nicht meine Art, nach Unglücksfällen sofort mit jemandem ins Bett zu steigen. Er wird mir vermutlich sowieso gleich sagen, dass das ein Fehler war, ein Ausrutscher, und dass er sich im Allgemeinen nicht mit Patientinnen einlässt. Das hoffe ich sogar. Ich habe ihn dazu gebracht, seinen beruflichen Ehrenkodex zu verletzen. Es war eben reiner Mitleidssex.

Aber er sagt nichts, sondern streicht mir einfach über den Arm, davon bekomme ich eine Gänsehaut.

»Ich wünschte, wir hätten einen besseren Moment gefunden, um uns …« Mein Herz rattert komisch, und ich bringe den Satz nicht zu Ende.

Er sieht mich an und lächelt. »Weißt du, ab Mitte nächster Woche bin ich im Allgäu. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht zusammen Richtung Süden fahren können.«

Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe. »Du bist nächste Woche im Allgäu und willst mit mir fahren?«

»Genau.«

»Aber ich nehme den Zug.«

»Ich fahre mit dem Auto.«

»Aber ich muss doch schon morgen los, nicht erst nächste Woche.«

»Das ist kein Problem. Wir können losfahren, wann immer du willst.«

»Du bietest mir also eine Mitfahrgelegenheit an?«

»Wenn du magst, bleiben wir ein paar Tage zusammen, und ich fahre dann weiter ins Allgäu.«

Ich warte ab, ob er noch etwas hinzufügt, zum Beispiel eine Erklärung, warum er mir das vorschlägt, aber er schweigt. Erst als es ein bisschen unbehaglich zu werden droht, räuspert er sich, bevor er einen weiteren Satz spricht. »Das ist jetzt nicht ganz die Reaktion, mit der ich gerechnet habe.«

Ich weiß nicht, mit welcher Reaktion ein Mann wie Ron Ferber rechnet, wenn er einer Frau nach einem Todesfall, einem verpatzten Konzertabend und einer gemeinsamen Nacht ein solches Angebot unterbreitet. Vermutlich mit Dankbarkeit. Vor ein paar Tagen wollte ich Herzchen um unsere Namen malen, nun spüre ich ein gewisses Misstrauen. Was stimmt nicht mit Ron Ferber? Vielleicht ist er wieder mal einer von den Männern, die zu gut sind, um wahr zu sein. Hat ein Helfersyndrom. Ist ein Masochist oder ein sadistischer Serienkiller. Ein Beziehungsjunkie mit einer Vorliebe für Todesfälle und Beerdigungen. Vermutlich ist Harold und Maude sein Lieblingsfilm.

Welche Macke er auch immer hat, er wartet auf eine Antwort, aber das Einzige, was ich sagen kann, ist: »Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Das ist die Wahrheit. Alles andere wäre gelogen.

Zeit der Zärtlichkeit

Als ich mittags in einem Café in Mitte sitze und meinen Bruder Ted auf dem Laptop-Bildschirm sehe, bin ich gerührt. Er ist der jüngste meiner Brüder und sieht unserer Mutter am ähnlichsten. Auch er wirkt alterslos und ewig jung. Seine leicht angegrauten Schläfen und die Lachfältchen an den Augen füttern das Klischee, dass Männer angeblich durch das Alter noch attraktiver werden.

Ich dagegen, darin sind sich alle einig, komme eher nach den Schierlingers. In jungen Jahren sah mein Vater laut meiner Mutter ganz gut aus. Dunkle Locken und blaue Augen sind eine durchaus attraktive Kombination, aber Haare werden irgendwann dünner und weißer, und die Augen sind bei einigen Schierlingers kurzsichtig, so auch bei mir. Und leider habe ich zudem die Schierlinger-Nase geerbt, auf der bei mir ab dem zehnten Lebensjahr eine Brille saß. Das war nur einer der Gründe, weshalb ich mich als Jugendliche nach der Schule oft aufs Bett warf und Rachmaninow auflegte, damit mein Unglück durch die Wohnung schallte.

Als Teenager plante ich fest, eine Nasenoperation durchführen zu lassen, sobald ich genügend Geld für den chirurgischen Eingriff gespart hätte. Als Erwachsene entdeckte ich dann allerdings, dass es Kontaktlinsen gibt, und begann einzusehen, dass mir ein Stupsnäschen nicht stehen würde.

Teds lange Wimpern und seine perfekt proportionierte Nase finde ich trotzdem ungerecht. Mit seiner Coverversion von »Love me tender« brachte er früher Männer und Frauen zum Kreischen und Tanzen. Das ist aber auch schon eine Weile her. Seine Fans sind wie er älter und ein bisschen hüftsteifer geworden.

Ich schildere ihm, wo ich gestern war, als mich Willys Anruf erreichte, und wo ich danach war und was Ron mir vorhin angeboten hat, denn wer mag schon über Tod und Krankheit und Gefühle reden, wenn erste Dates und One-Night-Stands viel dankbarere Gesprächsthemen sind und so wunderbar ablenken.

»Das ist garantiert der Mann deines Lebens«, sagt Ted. »Vielleicht kommt für Tosca jetzt endlich mal die Zärtlichkeit.«

»Wahnsinnig lustig«, entgegne ich.

»Bestimmt hat er Mitleid mit dir.«

»Nett von dir, das auch noch zu betonen.«

»Hoffentlich ist er nicht schwul wie dieser Flo.«

»Ist er definitiv nicht.«

Flo ist einer meiner ältesten und besten Freunde in Berlin. Ich wünschte allerdings, er hätte mir früher gesagt, dass er auf Männer steht, und nicht erst, als ich mich in ihn verliebt hatte. Wir hatten wohl beide zu sehr ausgeblendet, dass bei uns im Bett Flaute herrschte, wir aber zusammen gerne alte Filme mit Barbra Streisand guckten. Das tun wir heute noch, rein freundschaftlich.

»Oder ein Muttersöhnchen wie dieser Rechtsanwalt, dem seine Mutter immer die Wohnung aufgeräumt und die Socken sortiert hat«, fährt Ted fort.

»Da kann ich dich beruhigen. Ron Ferbers Mutter wohnt in einem Seniorenstift und spielt lieber Klavier, als seine Socken zu sortieren.« Zudem gehe ich davon aus, dass die Familie früher sowieso Personal fürs Sockensortieren besaß. »Sie heißt übrigens Margaux Lipinski, falls dir der Name was sagt«, füge ich hinzu.

Ted nickt anerkennend. »Auch noch ein Sohn aus gutem Hause! Sechser im Lotto würde ich sagen. Hauptsache, er findet, dass du gut genug für ihn bist.«

Eine fiese Anspielung auf Steven. Amerikaner. Ich wollte ihn heiraten, als die biologische Uhr langsam tickte, aber er fing was mit einer reichen amerikanischen Erbin an, deren Ehemann er schließlich wurde. Hört sich wie ein Filmplot an, ist jedoch leider wahr.

»Das ist doch schon ewig her«, sage ich. Es tut manchmal trotzdem noch weh.

»Oder der Engländer, der sich keine Namen merken konnte und mich immer mit Tom ansprach, wie hieß der noch?«, fragt Ted.

»Nigel!« Selbst mich nannte er manchmal versehentlich Tasha oder Tara. Im Nachhinein erstaunlich, dass wir trotzdem sieben Jahre zusammen waren.

»Komisch, dass du immer noch weißt, was alles in meinen Beziehungen schieflief«, sage ich zu Ted. »Fass dich mal lieber an die eigene Nase.« Die wohlproportionierte, wohlgemerkt.

»Geht es etwas leiser?«, zischt eine blonde Frau am Nebentisch. Das Café ist leer, von draußen rauscht der Straßenlärm durch das Fenster.

»Sorry«, sage ich.

»Gott, in Berlin sind die Leute immer so unentspannt«, tönt Ted fröhlich und laut aus dem Laptop. Ich regle die Lautstärke runter.

In einer besseren Welt wäre aus Ted vielleicht ein berühmter Musiker geworden. Er hat sich das Gitarrespielen selbst beigebracht und konnte bald alle seine Lieblingssongs nachspielen. Weder meine Eltern noch das bayerische Schulsystem haben sein Talent erkannt, sonst hätte er eine Musikhochschule besucht, statt mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss zu machen. Später ist er oft von daheim ausgerissen, mehrmals brachte ihn die Polizei zurück. Als er volljährig wurde, zog er endgültig in die weite Welt. Heute lebt er in Hamburg, gibt Gitarrenunterricht und hält sich mit kleinen Auftritten in Clubs und Bars über Wasser.

»Wenn er dich zur Beerdigung begleiten will, lass ihn doch«, sagt Ted.

»Du findest nicht, dass ich das Angebot ablehnen muss?«

»Wieso denn?«

»Ich weiß nicht viel über ihn.«

»Dann lernst du ihn jetzt eben kennen.«

»Wieso bist du auf einmal so verständnisvoll?«

»Ich komme auch nicht allein.«

Daher weht der Wind. Wusste ich es doch!

»Wer ist sie?«

»Unsere neue Sängerin. Es hat sofort gefunkt.«

Ted ist der Meister des schnellen Ver- und Entliebens. Im Vergleich zu ihm bin ich beziehungsmäßig fast schon solide mit meinen Lebensabschnittspartnern. Immerhin hat meine längste Beziehung sieben Jahre gedauert.

»Sofort gefunkt«, wiederhole ich und spotte dann: »Was Ernstes also.« Für die nächsten Wochen vielleicht, denke ich insgeheim. »Und dann gleich Härtetest in Bayern?«

»Ganz genau.«

Vermutlich bringt er sie mit, um Sepp und Willy zu zeigen, dass er es immer noch draufhat und kein Spießer geworden ist wie sie.

»Es tut mir übrigens leid, dass der alte Schierlinger im Koma liegt. Das hat er nicht verdient.«

»Lieb von dir, das zu sagen.«

Mein Bruder und der alte Schierlinger mögen sich nicht besonders. Mein Vater hat in Teds Augen üble Vorurteile und einen miesen Musikgeschmack. Der alte Schierlinger wiederum findet, dass Ted keinen richtigen Beruf gelernt hat und ein Versager ist. In seinen Augen macht einen »echten Mann« vor allem harte körperliche Arbeit aus, mindestens das berufliche Nutzen eines Presslufthammers, eines Baggers oder einer Straßenwalze. Holzfäller ginge vielleicht auch noch, aber nur Weicheier werden Musiker.

»Halt jedenfalls die Ohren steif, Toschki«, sagt Ted.

»Du auch, Teddyboy.«

Vielleicht liegt es daran, dass ich mit großen Brüdern aufgewachsen bin: mir sind familiäre Gefühlsausbrüche unangenehm. Spott und Frotzeleien sind kein Problem, aber Schwäche zeigen oder Zuneigung bekunden, indem wir unsere alten Kosenamen »Toschki« und »Teddyboy« benutzen, das ist fast schon zu viel an Emotion. Ich wische mir versteckt ein paar Tränen aus den Augenwinkeln, und da die innere Sintflut naht, verabschiede ich mich schnell von Ted und klappe das Laptop zu, bevor die Heulerei wieder anfängt. Ich muss sowieso dringend los. Mein Handy vom Reparaturdienst abholen, mein Seminar halten, meiner Chefin sagen, dass ich ein paar Tage freinehmen muss, meine Koffer packen, ein Zugticket und ein Hotelzimmer buchen. Ich habe zu tun. Ablenkung tut gut, Ablenkung ist wichtig, sonst denke ich ständig an meine tote Mutter oder meinen Vater, der im Koma liegt, oder womöglich sogar noch an Ron Ferber.

Kierkegaard hat keine Ahnung

Seit meiner Pubertät trage ich fast nur Schwarz. Als es losging, konnte meine Mutter nicht verstehen, warum ich die adretten Blusen und Faltenröcke, die sie mir aussuchte, nicht mehr anziehen wollte. Mein Vater zog mich ständig mit der Frage auf, ob ich vorhätte, auf eine Beerdigung zu gehen. Diese Frage kann ich seit gestern mit einem eindeutigen Ja beantworten. Klamotten, die farblich für den Anlass passen, habe ich also mehr als genug, aber kaum was Adrettes, das meiner Mutter gefallen würde. Wenn ich jedoch eine Jeans zur Beerdigung trage, selbst wenn sie schwarz ist, wird sie mir das nie verzeihen, was rein rational gesehen Blödsinn ist, weil sie es natürlich nicht mehr mitbekommen wird. Sie ist tot. Aber ich höre sie trotzdem mahnen: »Tosca! Zieh was Anständiges an, es ist immerhin meine Beerdigung!«

Ich schlüpfe in ein schwarzes Etuikleid, das ich noch nie anhatte, das Preisschild hängt noch dran. Es sitzt etwas eng. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb es sein Dasein in den hintersten Ecken des Kleiderschranks fristet. Es war von Anfang an sehr unbequem, der Stoff ist viel zu starr, darin kann ich nicht atmen.

Wenn ich mich im Spiegel betrachte, sehe ich nur wenig, das mich an meine Mutter erinnert. Sie hat mich mit vierzig Jahren bekommen. Ich bin inzwischen ein ganzes Stück älter, als sie damals war, und sehe genauso alt aus, wie ich bin. Optisch bin ich Mittelmaß und habe traurige Mundwinkelfalten. Meine Mutter dagegen hatte eine alterslose Haut mit ein paar adretten Lachfältchen.

Da ich als junge Frau auf keinen Fall wie meine Mutter werden wollte, fand ich es in Ordnung, dass ich die Kluge und nicht die Schöne war. Aber klar, manchmal habe ich mich auch gefragt, wie es wäre, wenn ich so gut aussähe wie sie. Wäre ich dann Schauspielerin oder Schlagerstar geworden, wie ich mir das als Kind manchmal ausgemalt habe? Wären mir Männer in Scharen hinterhergelaufen, so wie ihr? Hätte mich das anders werden lassen, glücklicher oder oberflächlicher? Wäre mein Leben leichter oder schwerer?

Wenn das Wörtchen »wenn« nicht wär, wär ich längst schon Millionär! Auch ein Sprichwort, das meine Mutter gerne zitierte, vor allem wenn sie wieder mal darüber nachdachte, was gewesen wäre, wenn alles ganz anders gekommen wäre. Wenn die Deutschen nicht in Polen einmarschiert wären und einen Krieg begonnen hätten. Wenn meine Mutter nach dem Krieg nicht in Polen geblieben wäre. Oder wenn sie mit ihrem polnischen Mann und den Kindern nicht nach Bayern, sondern nach England oder Australien ausgewandert wäre, wo ein paar ihrer Freundinnen lebten, von denen manchmal Briefe kamen. Was wäre gewesen, wenn sie später statt meines Vaters einen richtigen Traummann geheiratet hätte, einen mit Tonnen von Geld, einen Gentleman, der sie nach Strich und Faden verwöhnte? Was hätte nicht alles aus ihr werden können, wenn das Wörtchen wenn nicht wär!

Irgendwann, als sie wieder mal mit dem »Was wäre, wenn« anfing, habe ich ihr erklärt, dass man das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen kann. Sören Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, habe das gesagt, und er liege ganz richtig damit, er sei schließlich ein kluger Kopf gewesen. Meine Mutter, die weder von Kierkegaard noch Puccini jemals gehört hatte, sah mich spöttisch an und schüttelte dann den Kopf über mich, aber auch über diesen Mann mit dem komischen Namen, der keine Ahnung vom Leben haben konnte, sonst hätte er doch nicht so einen Blödsinn erzählt. Wusste er nicht, dass der Mensch über manche Dinge eben nie hinwegkommt und sich deshalb ausmalen muss, wie alles hätte auch anders kommen können?

Ich nahm diese Infragestellung eines Philosophen persönlich und fing eine Diskussion mit ihr an, die damit endete, dass ich ihr ihre fehlende Bildung und sie mir meine Arroganz vorhielt. Wir sprachen ein halbes Jahr lang nicht mehr miteinander. In Wahrheit, aber das wird mir eben jetzt erst klar, ist es so, dass ich über Vergangenes, das sich nicht mehr ändern lässt, genauso gerne nachdenke wie meine Mutter.

Ich stelle die Boombox lauter und beginne im Takt der Musik herumzutänzeln. Tanzen ist die Bewegungsart, die die meisten Muskeln beansprucht. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich tanze am liebsten allein. Mit Grauen denke ich an den Tanzkurs in der Kleinstadt zurück, wo ich mit Jungs, deren Hände genauso schweißnass waren wie meine, auf der Tanzfläche herumschwanken musste. Meine Mutter dagegen war die Königin des Standardtanzes. Sie schwebte graziös übers Parkett und ließ sich wie eine Feder von ihren Tanzpartnern führen.

Wenn ich schon nicht so schön bin wie meine Mutter, hätte ich zumindest eine steile berufliche Karriere hinlegen können. Das war jedenfalls die Vorstellung meiner Mutter. »Mach was aus dir, Tosca!« Doch wenn ich ehrlich bin, habe ich mich lediglich in das unterbezahlte akademische Prekariat Berlins eingereiht. Zur Professorin habe ich es nie gebracht, sondern nur zur Lehrbeauftragten an einer unangesehenen Hochschule, was meine eigene Schuld ist. Ich habe nie meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben. Da ist es wieder. Das »Was wäre, wenn«. Was hätte aus mir werden können, wenn ich nur diese verdammte Arbeit fertig geschrieben hätte!

Ich lasse mich aufs Bett sinken und schließe die Augen.

Der Nachmittag an der Hochschule war anstrengend. Es fiel mir nicht leicht, mich zu konzentrieren. Bei aller Liebe zur Lyrik und zu Emily Dickinson empfand ich es als Schwerstarbeit, einem Referat zu lauschen, dem der fehlende Enthusiasmus anzumerken war. Der Vortrag der Studentin sickerte zäh dahin wie der Springbrunnen in Ron Ferbers Hinterhof, bis jemand rief: »Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören!« Die Bemerkung kam von Pia, der Studentin, die mir in diesem Seminar schon seit Semesterbeginn am meisten auf die Nerven geht. Heute sprach sie mir fast aus der Seele. Trotzdem antwortete ich ganz automatisch: »Lass deine Kommilitonin bitte weiter referieren.« Woraufhin sie mich wissen ließ, dass das Wort »Kommilitonin« militaristische Sprache sei. Mein Seminar sei sowieso völlig veraltet und aus einer weißen Perspektive gestaltet. Peng! Emily Dickinson sei extrem uninteressant. Peng! Und dann sagte sie zum Abschluss: »Du bist eben eine total veraltete Altachtundsechzigerin, Tosca.« Peng! Peng! Peng!

Sätze wie Pistolenschüsse, und jeder traf mich und rieb noch mehr Salz in die Wunde, dass ich auf ganzer Linie gescheitert bin. Wie dumm, dass ich ihnen allen das Du angeboten hatte. Leider holte ich nicht erst einen tiefen Atemzug, sondern sagte: »Sehe ich so aus, als ob ich Rudi Dutschke persönlich kannte?« Das löste Gelächter unter den Studierenden aus, dabei wussten sie wahrscheinlich nicht mal genau, wer das überhaupt war. Pia, der ein Teil des Spotts galt, denn sehr beliebt ist sie nicht, hatte mal wieder bewiesen, dass sie keine Ahnung hatte. So alt war ich nun wirklich nicht, dass ich ein Altachtundsechziger hätte sein können!

Ich hätte es bei dem einen Satz belassen sollen, aber stattdessen hielt ich Pia dann noch vor, dass sie doch selbst weiß sei und mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer privilegierten Akademikerfamilie stamme, während ich mich aus der Arbeiterschicht hochgearbeitet habe. Für einen Hungerlohn müsse ich mir nun ihr Gesülze an dieser Hochschule anhören. Peng. Peng. Peng. Statt sachlich zu argumentieren, triefte ich vor Selbstmitleid.

Pia wurde rot, stand auf und schmiss wütend die Tür zu. Vielleicht hätte ich mich entschuldigen und erklären sollen, dass meine Mutter gerade gestorben ist und ich neben der Spur bin. Aber ich hatte keine Lust und auch keine Energie mehr, ihr nachzulaufen.

Nach dem Seminar ging ich zu meiner Chefin und bat sie um Sonderurlaub wegen der Beerdigung. Louise kondolierte mir mit den Worten: »Das ist natürlich schwierig.«

Zuerst dachte ich, sie meinte meine Situation, also dass es nicht leicht ist, die eigene Mutter zu verlieren. Mein zweiter Gedanke war, dass sich der Zwischenfall mit Pia schon rumgesprochen hatte. Dann erst dämmerte mir: Louise passt es nicht, dass ich eine ganze Woche Sonderurlaub brauche.

Als ich danach mein Handy vom Reparaturdienst abholte, heulte ich vor Erleichterung los und konnte gar nicht mehr damit aufhören, weil man Menschen eben nicht so einfach wieder ganz machen kann wie ein Handy. Der Gefühlsausbruch war mir peinlich, deshalb erklärte ich dem Mann im Laden, dass meine Mutter gerade gestorben ist. Er sah aus wie ein Bodybuilder und sprach einen Satz, von dem sich Louise eine Scheibe hätte abschneiden können: »Wallah, das tut mir voll leid für Sie.«

Das Einzige, was Louise dagegen beschäftigt, ist, ob mein veraltetes Altachtundsechziger-Seminar stattfinden wird oder nicht. Wenn ich daran denke, muss ich mich davon abhalten, ihr nicht sofort meine Kündigung per SMS zu schicken.

Ich hieve mich vom Bett und suche ganz hinten in meinem Schrank nach Pumps, die ich mir mal für eine Feier gekauft habe. Sie liegen noch im Originalkarton. Als ich hineinschlüpfe, spüre ich einen vertrauten Schmerz an der Ferse. Das ist der Grund, weshalb ich sie nie trage. Meine Mutter konnte mit solchen Schuhen sogar Walzer tanzen. Ich bin froh, wenn ich damit nicht am Friedhof umkippe. Nein, ich kann sie unmöglich tragen.

Meine Beine fangen schon wieder an zu zittern.

Ich mag keine Friedhöfe. Ich mag keine Krankenhäuser. Ich mag nicht, dass Menschen sterben. Was soll ich bloß tun? Ich könnte Flo anrufen. Oder Nele. Flo ist ein guter Zuhörer, Nele kennt die Lösung für fast alle Probleme. Sie hat mich zu Ron geschickt. Warum nur habe ich zu ihm gesagt, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll? Das war gelogen. Ich wusste es heute Morgen, und ich weiß es auch jetzt: Ich will nicht allein sein, ich will zu Ron Ferber. Und zwar sofort.

Puccini trällert auf der Autobahn

Mein Bruder Ted findet, es ist für die Menschheit ein Segen, dass ich die Berliner Straßen nicht noch unsicherer mache, indem ich Auto fahre. Tatsächlich habe ich drei Anläufe gebraucht, um den Führerschein zu schaffen, und als ich ihn endlich hatte, war meine Karriere als Autofahrerin auch schon wieder vorbei. In der Großstadt braucht man kein Auto. Was jedoch selbst mir, die ich mich nicht für Automarken interessiere, auffällt, ist, dass Ron Ferber einen ziemlich protzigen Wagen fährt, auf dessen Beifahrersitz ich Platz nehmen durfte.

Meine Brüder sind weitaus bescheidener motorisiert. Sepp fährt einen alten Lieferwagen, den er für die Wirtschaft braucht, Ted einen rostigen VW, der kränkelt. Willy radelt am liebsten in eng anliegender Stretch-Kleidung kilometerweit auf seinem teuren Rennrad über Bayerns Straßen.

Ich habe Ron von meinen Brüdern bis jetzt vor allem die Story erzählt, wie Mama mit den beiden Ältesten und ihrem damaligen Ehemann aus Polen nach Bayern kam und später meinen Vater heiratete. Er hat mir verraten, dass er als Sohn der Weltklassepianistin Margaux Lipinski viel herumgekommen ist, aber von Bayern nur die großen Städte – Nürnberg, Würzburg, Augsburg, München – kennt. Frankreich ist dagegen wie eine zweite Heimat für ihn.

»Dann kannst du bestimmt fließend Französisch?«, frage ich.

»Klar, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Du nicht?«

»Nein.« Bei uns ist alles eine Spur komplizierter und nicht ganz so mondän. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass der zweisprachige Ron zu seiner Mutter »Maman« sagt. Mit Betonung auf der zweiten Silbe. »Maman, spiel noch einmal Rachmaninow für mich.« Das passt zu einer französischen Mutter, die Rachmaninow auf dem Klavier spielen kann. Meine Brüder und ich sagen Mama mit Betonung auf der ersten Silbe. Das klingt zwar mehr nach Italien als nach Polen, aber sie kochte uns schließlich auch Spaghetti mit Tomatensoße. Pastaschutta nannten wir das Gericht. Ted, der Weitgereiste unter uns, brachte Mama eines Tages sogar bei, die Nudeln al dente zu kochen.

»Das ist aber schade«, sagt Ron zum Thema Mehrsprachigkeit beziehungsweise deren Fehlen bei mir. »Gab es dafür Gründe?«

»Meine Mutter kam zwar aus Polen, hat aber einfach auch gerne Deutsch gesprochen«, gebe ich die einfachste aller Erklärungen. Die Abneigung meines Vaters gegenüber allem nicht Bayerischen zu schildern oder die Sorge meiner Mutter, sie oder ihre Kinder könnten nicht deutsch genug sein, wäre schon wieder so kompliziert.

»Spielt deine Mutter eigentlich noch Klavier?«, frage ich. Ob es in vornehmen Seniorenstiften Klaviere oder gar Flügel für die Senioren gibt?

»Als Papa gestorben ist, hat sie eine Zeit lang nicht mehr gespielt, sondern nur noch Lang Lang oder David Helfgott gehört. Irgendwann hat sie sich wieder ans Klavier gesetzt, da wusste ich, sie hat das Schlimmste hinter sich und neuen Lebensmut gefasst.«

Während ich noch überlege, ob zwei Weltklassepianisten tatsächlich ins Seniorenstift reisen, um Margaux Lipinski mit ihrem Spiel zu trösten, nimmt Ron die rechte Hand vom Lenkrad und legt sie auf meine linke. »Trauer braucht Zeit.«

Das hat er letzte Nacht auch ein paarmal gesagt. Wir haben viel geredet. Das war fast intimer als der Sex in der Nacht zuvor. Er erzählte, wie er seinen Vater im Hospiz immer weniger werden sah. Das war eine Erfahrung, die ihn das Leben umso mehr schätzen gelehrt hat. Weise klingt das, aber für mich ergibt der Tod überhaupt keinen Sinn. Ich finde einfach nach wie vor alles daran nur schrecklich und wünschte, das Leben würde nicht so enden, dass wir alle sterben müssen.

»Es ist gut, dass du Brüder hast«, sagt er. »Als Einzelkind habe ich niemanden außer meiner Mutter, mit dem ich Erinnerungen teilen kann.«

»Nur weil man miteinander verwandt ist, versteht man sich nicht automatisch gut«, kann ich darauf nur antworten.

Meine Mutter hatte auch dafür den passenden Spruch: »Freunde kann man sich aussuchen, die Familie nicht.«

»Steht dir denn keiner deiner Brüder nahe?«

»Am ehesten Ted. Er ist nur acht Jahre älter als ich. Wir verstehen uns ganz gut, aber er lebt eben in Hamburg, und wir sehen uns nicht oft.«

»Und dieser Willy, der dich angerufen hat?«

»Schwierig. Er trägt Barfußschuhe, selbst gestrickte Wollpullover, und außerdem ist er ein furchtbarer Moralapostel.«

»Und der dritte?«

»Mamas Liebling. Ihr Jozio. Der Älteste von uns. Wir nennen ihn Sepp. Er hat die Gastwirtschaft übernommen. Wie heißt es so schön: ›Wer nichts wird, wird Wirt.‹«

»Gastronomie hat in eurer Familie also eine gewisse Tradition?« Er verzieht dabei keine Miene.

»So könnte man es auch ausdrücken«, antworte ich und denke insgehein: Wenn man unbedingt vornehm daherreden oder sich über uns lustig machen möchte.

Nach einer kurzen Pause erkläre ich es ihm. »Meine Mutter ist aus Not Wirtin geworden. Sie und mein Vater haben sich in der Gastwirtschaft kennengelernt.«

»Das klingt spannend.«

»Wie man’s nimmt.«

Er lächelt. »Sag mal, haben deine Eltern dich eigentlich wegen Puccini Tosca genannt?«

Ich zögere kurz, entscheide mich dann aber für ein Ja.