8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

«Ich möchte, dass ihr so tut, als wärt ihr Dickens.» Die Aufforderung eines Englischlehrers wird das Leben des vierzehnjährigen Mark entscheidend verändern. Die Schüler sollen ein Kapitel im Stil von Charles Dickens schreiben. Marks Entwurf ist so echt, dass der Lehrer ihm unterstellt, er habe gemogelt. Aber das macht nichts, denn Mark hat nun ein Talent entdeckt, von dem er bisher nichts wusste. Ab jetzt soll sein Leben der Literatur gehören, und wenn man damit auch noch Geld verdienen kann, umso besser. Als junger Mann jobbt Mark in London bei einer renommierten, aber leider erfolglosen Literaturzeitschrift. Schnell kommt ihm die Idee, dass seine Gabe zum literarischen Fälschen vieles erleichtern könnte. Was mit Hemingway und Graham Greene beginnt, wird bald zu einer professionellen Obsession. Und zum Verhängnis. Denn schließlich ist Mark schon lange nicht mehr der Einzige, der von seinem außerordentlichen Talent weiß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

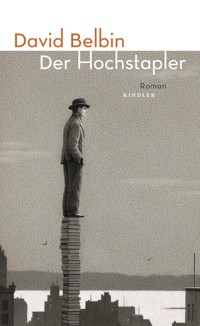

David Belbin

Der Hochstapler

Roman

Deutsch von Martina Tichy

Für John und Pauline Lucas

Eins

Es begann, als ich vierzehn war und wir im Englischunterricht David Copperfield lasen. Die Klasse beschwerte sich, das Buch sei viel zu lang. Ich stimmte mit ein, aber insgeheim hatte ich Spaß daran; vor allem gefiel es mir, wenn Mr.Moss uns vom viktorianischen London erzählte, einer Stadt, so tatkräftig und einfallsreich wie, nun ja, verkommen. Schon damals stand für mich fest, dass ich eines Tages in London leben würde.

Als wir beim Ende des zwölften Kapitels angelangt waren, gab Mr.Moss uns eine Aufgabe.

«Ich möchte», sagte er, «dass ihr so tut, als wärt ihr Dickens. Schreibt den Anfang des nachfolgenden Kapitels. Wenn ihr wollt, dürft ihr es vorher lesen. Aber eures muss sich unterscheiden. Ihr habt freie Hand, was die Handlung betrifft, aber ihr sollt versuchen, Dickens’ Ton zu treffen.» Er erging sich noch eine Weile in Stilbetrachtungen, doch ich hörte nur mit halbem Ohr zu. Ja, dachte ich. Daran möchte ich mich gern versuchen.

Zu Hause, in meinem Zimmer, schrieb ich nur so drauflos und vergaß darüber die Zeit. Schließlich gab ich den Text in den Schreibcomputer ein, den meine Mutter auf eine Anzeige in der Abendzeitung hin gebraucht für mich gekauft hatte. Ein klägliches Gerät eigentlich, man konnte nicht einmal Spiele darauf installieren. Ich tippte meine Referate in das Ding und schrieb ab und zu Geschichten, die ich am nächsten Tag aber beschämt wieder löschte. Mein Dickens-Kapitel hatte ich schnell fertig, ich las es zwei-, dreimal durch und verbesserte hier und da noch etwas. Dann druckte ich es aus, zufrieden mit mir, allerdings auch überzeugt, dass Mr.Moss, der Inbegriff des sarkastischen, pingeligen Lehrers, viel daran auszusetzen hätte.

Als Mr.Moss eine Woche später unsere Arbeiten zurückgab, tat er etwas sehr Ungewöhnliches. Er teilte alle Haushefte aus, bis auf meines. Moss war ein sanft blickender, kleiner, drahtiger Mann mit einer schmalen Nase und dunklem, fettigem Haar, das er zu selten schneiden ließ. Er ging zu seinem Pult zurück, entnahm einer Schublade mein Dickens-Kapitel und hielt die Blätter in die Höhe wie ein erboster Schiedsrichter die Rote Karte.

«Trace», sagte er, «hat die mit Abstand denkwürdigste schriftliche Arbeit vorgelegt, die mir in meiner kurzen Laufbahn als Lehrer untergekommen ist. Wahrhaftig, so denkwürdig, dass ich sie euch vorlesen möchte.»

Die anderen Jungen starrten mich verächtlich an: Alter Streber! Dann hob der Lehrer an, meinen Dickens vorzutragen, und zwar mit genau der ziemlich übertriebenen Betonung, mit der er uns Ausschnitte aus David Copperfield vorzulesen pflegte. Ich lauschte aufmerksam, ob mir irgendwo ein Fehler unterlaufen war. Hatte ich etwa versehentlich ein Wort gebraucht, das nicht in die Zeit passte, oder die Namen der Hauptfiguren durcheinandergebracht? Aber mir fiel nichts auf. Als Moss endete, erwartete ich schon, ein Wort der Anerkennung zu hören.

«Was haltet ihr davon?», fragte er die Klasse.

Es folgte das übliche Schweigen, wie immer, wenn Moss eine Frage stellte, auf die er uns nicht schon vorher die Antwort gegeben hatte. Wir waren eigentlich alle Spitzenschüler, durch die Bank, aber es war nicht empfehlenswert, sich hervortun zu wollen oder eine Ansicht zu äußern, über die der Lehrer sich womöglich vor versammeltem Publikum lustig machte. Also schwiegen meine Klassenkameraden.

«Findet ihr diesen Text vielleicht nicht überzeugend?», fragte Moss und betonte das letzte Wort auf jeder Silbe, was sarkastisch gemeint sein mochte. «Meint ihr nicht, Dickens wäre stolz gewesen, wenn er eine solche Prosa im zarten Alter von – wie viel alt bist du nochmal, Trace? – vierzehn Jahren verfasst hätte?»

Ich schämte mich meiner Jugend. Manche Jungs aus meiner Klasse waren schon sechzehn, aber ich hatte eine Klasse übersprungen und erst im März Geburtstag. Wütend starrte ich auf meinen Pultdeckel und merkte nicht, dass der Lehrer auf mich zutrat. Mr.Moss packte mich von hinten beim Hemdkragen und zerrte mich hoch, sodass ich in den Klassenraum blicken musste.

«Seid ihr nicht der Ansicht, dass die Arbeit ein bisschen zu überzeugend ist?», kläffte er und hielt mich weiter am Schlafittchen. «Es reicht jetzt, Trace, heraus damit! Wo hast du das her?»

«Ich habe mir die Geschichte ausgedacht, Sir», ächzte ich.

«Ich habe mir die Geschichte ausgedacht, Sir», äffte er mich nach. «Du bist ein durchtriebenes kleines Rabenaas, Trace. Hast so lange gewühlt, bis du auf eine Geschichte gestoßen bist, die passen könnte, hast ein paar Namen abgeändert und das Ganze dann abgetippt. Willst du mich zum Narren halten, du Rotzlöffel?»

«Nein, Sir.»

«Dann sag mir, woher du das hast.»

«Ehrlich, Sir, ich habe es mir ausgedacht.»

Moss’ kleine Knopfaugen traten fast aus den Höhlen. «Gut, dann melde ich dein Verhalten dem Direktor. Das gibt Nachsitzen. Mal sehen, ob du dann deine Meinung änderst.»

Er nahm eins der gelben Formulare zur Hand und begann es auszufüllen: Nachsitzen wegen Schummeln, trug er ein.

«Aber ich habe nicht geschummelt, Sir. Ich…»

Meinem Gefühl nach war er drauf und dran, mir eins zu versetzen. Vielleicht lag es daran, dass ich keinen Vater hatte, jedenfalls war mir himmelangst vor männlicher Gewalt. Wenn ich, selten genug, einmal in eine Rauferei geriet, wehrte ich mich niemals, sondern versuchte lediglich, den ärgsten Schlägen auszuweichen. Der Lehrer sah die Furcht in meinem Blick und holte tief Luft.

«Wenn du mir verrätst, woher du diesen Text hast», sagte er, wieder einigermaßen beherrscht, «dann zerreiße ich den Wisch hier.»

Ich überlegte einen Augenblick und versuchte, auf einen Titel von Dickens zu kommen, der nicht in der Schulbibliothek zu finden war.

«Aufzeichnungen aus Amerika», stammelte ich, schamrot im Gesicht.

Moss lächelte zufrieden, und im selben Augenblick klingelte es. Er nahm das gelbe Formular, griff wieder nach meiner Arbeit und riss alles sorgfältig in kleine Schnipsel, die er langsam durch seine Finger in den Papierkorb rieseln ließ. Die Klasse begann hastig zusammenzupacken, doch Moss gebot den Jungen mit seinem erhobenen Schiedsrichterarm Einhalt. Er hielt uns eine Standpauke und erklärte, wenn er uns beim Schummeln erwischte, würde er uns bei der Gesamtnote Punkte abziehen.

Wir kamen später in die Pause, wofür die ganze Klasse mir die Schuld gab.

Zwei

Meine Mutter und ich lebten in einem Reihenhaus am einen Ende einer halbkreisförmigen Anlage um eine kleine Grünfläche herum – ursprünglich eine Armensiedlung, die größtenteils von einer Wohnungsgenossenschaft aufgekauft und zu «Seniorenresidenzen» umfunktioniert worden war. In der Schule wurde ich ständig gehänselt, weil ich in einem Altersheim wohnte. Die Umgebung war vermutlich tatsächlich nicht gerade kindgerecht. Es gab keine gleichaltrigen Spielkameraden, dafür vergötterten mich die betagten Anwohner, die eine wie der andere. Wenn Mum ausging, was selten genug vorkam, mangelte es ihr nie an Babysittern.

Wohl aber an Liebhabern. Über meinen Vater verlor sie nie ein Wort. Er hatte sie vor meiner Geburt sitzengelassen, weshalb sie Männern gegenüber grundsätzlich misstrauisch war. Zumal ihre Mutter sie ebenfalls allein aufgezogen hatte und starb, als ich fünf war. Ich konnte mich so gut wie gar nicht an sie erinnern. Mum war alles, was ich in puncto Familie vorzuweisen hatte.

Das Haus war gesteckt voll mit Büchern, aus denen Mum mir Abend für Abend vorlas, bis ich alt genug war, um selbst zu lesen. Wenn mir der Lesestoff ausging, musste ich mich zu der Bücherei aufmachen, in der Mum arbeitete. Ich durfte nur einmal in der Woche hin, nämlich wenn sie dort Dienst tat. Sie sagte, sonst benähme ich mich in ihrer Abwesenheit vielleicht schlecht, und dann wäre sie blamiert. Dabei war ich nun wirklich nicht ungezogen.

Mum wollte auch, dass ich abends früh das Licht löschte. Aber das führte nur dazu, dass ich eine Taschenlampe unter meine Bettdecke schmuggelte, um so weiterlesen zu können. Die Literatur wurde zu einer verbotenen Freude. Weil es ein solch seltenes Vergnügen war, war ich bald süchtig nach den Bibliotheksbesuchen, und später wurde mir, egal, wo ich wohnte, die örtliche Bücherei stets zur zweiten Heimat.

Nachdem das mit Dickens so schiefgelaufen war, verging zunächst viel Zeit, bis ich mich wieder daranmachte, den Stil eines anderen Autors zu kopieren. Ich las unablässig, und fast schon zwanghaft schrieb ich in Gedanken ein Buch nach dem anderen. Ich dachte mir Geschichten über mich selbst aus – wie ich meine Traumfrau erobern würde und den Literaturnobelpreis gewann – und formulierte diese Geschichten jeweils im Stil des Schriftstellers, den ich gerade las. Nachts träumte ich mitunter ganze Buchkapitel: Ich sah leere Seiten vor mir, und wie von selbst schrieben sich die Zeilen, eine nach der anderen.

All das war Tagträumerei. Ernsthaft begann ich mit dem Schreiben in der Kollegstufe, nach einem von der Schule organisierten Ausflug nach Paris. Es war meine erste Reise ins Ausland. Im Frühling durch Paris zu spazieren war, als fände man sich unversehens in einem Film wieder (wir hatten zu Hause keinen Fernseher, aber Mum und ich gingen oft ins Kino). Nach der Rückkehr vertiefte ich mich in die Werke französischer Schriftsteller und amerikanischer Autoren, die in Paris gelebt hatten, und versuchte mich zaghaft mit eigenen Aufzeichnungen.

Schließlich kam der Zeitpunkt, an dem ich mich um einen Studienplatz bewerben sollte. Doch ich war es leid, in meinen Kursen immer der Jüngste zu sein, und schob meine Bewerbung ein Jahr auf. Mum hätte mich gern in Cambridge gesehen, was ich ablehnte. In Cambridge wimmelte es vor reichen Pinkeln. Ganz gleich, wie gut ich war, ich würde dort immer ein Außenseiter sein, da es mir an Erziehung, Schlagfertigkeit und Vermögen mangelte. Stattdessen bewarb ich mich an der London University für Englisch im Hauptfach und Französisch im Nebenfach. Beim Vorstellungsgespräch wurde ich gefragt, warum ich nach London wolle. Ob ich Freunde dort habe?

«Nein. Ich habe mich beworben, weil ich dort leben möchte. Ich will Schriftsteller werden, und erfolgreiche Schriftsteller können nirgendwo anders leben als in London.»

Mein Gegenüber erkundigte sich nach meinen Lieblingsautoren. Das war eine schwierige Frage. Dickens ließ ich unerwähnt – ihn gut zu finden, war einfach zu selbstverständlich. Das Gleiche galt für Shakespeare. Chandler und Collins kamen nicht in Frage, sie hatten nur Kriminalromane geschrieben. Kurt Vonnegut war auch riskant, schließlich schrieb er Science-Fiction. Also nannte ich Hemingway, dessen Kurzgeschichten ich im Zug gelesen hatte. Und erwähnte noch Joyce, weil er als schwer zugänglich galt (bis dahin hatte ich allerdings nur Ein Porträt des Künstlers als junger Mann und Dubliner gelesen).

«Dramatiker?», fragte der Universitätsvertreter.

«Beckett natürlich.»

Er hob eine Braue, und ich sah mich im Geiste schon durch eine knifflige Nachfrage entlarvt. Ich hatte noch nie ein Stück von Beckett auf der Bühne gesehen und lediglich einmal versucht, Warten auf Godot zu lesen. Ich kannte nur seine Prosa.

«Vielleicht sollten Sie dann lieber in Paris studieren als in London», sagte der Tutor, nun in liebenswürdigem Ton. «Diese drei haben sich dort ihren Namen gemacht.»

«Genau da», erwiderte ich in einer Spontanentscheidung, «will ich mein freies Jahr verbringen.»

Drei

Mum ließ mich nur ungern ziehen. Damals dachte ich, sie spiele die Glucke, weil ich erst siebzehn war. Später wurde mir klar, dass sie mir etwas verschwieg. Ich argumentierte, dass man für die Universität gut Französisch können müsse. Das traf nicht unbedingt zu, wie Mum sehr wohl wusste, doch sie sah ein, dass es mich fortzog, und versuchte nicht, mir meine Idee auszureden.

In jenem Sommer arbeitete ich bis zur Bekanntgabe der Abschlussnoten in einer Lagerhalle, wo ich Ware für ein Versandhaus verpackte. Nach sieben Wochen hatte ich genügend Geld beisammen, um durchzukommen, bis ich in Paris einen Job gefunden hätte. Ich bestand die Abschlussprüfungen mit Bravour und verschob daraufhinhin endgültig meinen Studienbeginn. Ende August packte ich einen Rucksack mit Kleidung und Büchern zusammen, versprach, regelmäßig Postkarten nach Hause zu schicken, und erstand eine Fahrkarte nach Frankreich, mit offenem Rückreisedatum.

Paris im September war anders als die Stadt, die ich im Frühling des Vorjahrs besucht hatte. Alles wirkte noch größer, verwirrender und sehr viel fremder. Ich wollte mich gern als Bewohner sehen, als Einheimischer, und stellte zu meiner Enttäuschung fest, dass große Teile der Stadt fest in der Hand von Touristen waren. Dennoch fand ich Paris viel faszinierender als London. Die breiten, prächtigen Straßen waren einer Hauptstadt würdig, die Gebäude majestätisch, ohne jeden hohlen Prunk. Alles schien den ihm angemessenen Rahmen zu haben, wohingegen das London, das ich kannte, beengt und überfüllt war. Mit der Zeit lernte ich auch die verborgenen, kuriosen Seiten von London kennen und schätzen, aber meine erste große Liebe war Paris.

Eigentlich hatte ich mir ein Zimmer am linken Seineufer nehmen wollen, im siebten Arrondissement, so wie Hemingway und Fitzgerald in den 1920er Jahren, doch was ich dort fand, hätte mich pro Nacht so viel gekostet, wie ich für eine ganze Woche ausgeben konnte. Also quartierte ich mich in einer Jugendherberge ein und hörte nachts im Schlafsaal ganze Heerscharen von jungen Kerlen schnarchen, furzen und herumkrakeelen.

Einen Job zu finden, war ebenfalls nicht so einfach, wie in den Büchern beschrieben. Ich hatte Erledigt in Paris und London von George Orwell gelesen und war darauf gefasst, notfalls wie er als Tellerwäscher zu arbeiten, aber die meisten Lokale verfügten mittlerweile über Geschirrspülmaschinen. Mein Französisch war durchaus nicht schlecht, doch in den Bars, die Jobs anzubieten hatten, redeten die Leute so schnell, dass ich kaum folgen konnte. Ich stieß auch nirgends auf Landsleute, die hier schon Arbeit gefunden hatten und die ich hätte um Rat fragen können. In Paris wimmelte es von überwiegend schwarzen Einwanderern aus den ehemaligen französischen Kolonien. Und mit denen schlug ich mich um die wenigen freien Arbeitsplätze. Ich war entsetzt, mit welch ungehemmter Grausamkeit man sie behandelte.

Nach einer Woche war ich drauf und dran, den Heimweg anzutreten, doch so schnell wollte ich dann doch nicht aufgeben. Ich brachte mein Erspartes durch, indem ich die Sehenswürdigkeiten besuchte, schickte meiner Mutter eine zweite Postkarte, verfasst in betont fröhlichem Ton, und überwand meine Schüchternheit, die mich bisher davon abgehalten hatte, an jedem dafür in Frage kommenden Ort zu murmeln: Je cherche du boulot. Auf den Anschlagtafeln der amerikanischen und britischen Kirchengemeinden fanden sich befristete Jobangebote. Wie sich herausstellte, reichten meine drei Spitzennoten nicht aus, um Englisch für Ausländer zu unterrichten. Trotzdem nahm ich all meinen Mut zusammen und meldete mich bei einigen Adressen, die nicht zwingend einen TOEFL-Test vorschrieben – und bekam hier wie dort zu hören, ich komme allein schon wegen meiner Jugend nicht in Frage.

Mein Selbstvertrauen (und meine Ersparnisse) schwanden von Tag zu Tag. Mein ganzes Leben lang war ich der einzige Mann im Haus gewesen. In der Jugendherberge musste ich mich in eine Gruppe fügen, was mir gar nicht gefiel. Es war ein Kommen und Gehen. Nach einer Woche schon zählte ich zu den Dauergästen, ohne in dieser Zeit mit irgendwem auch nur ins Gespräch gekommen zu sein. Besonders niederschmetternd war, dass man nach elf, wenn das Licht ausgeschaltet wurde, nicht mehr lesen konnte. Ich kaufte mir eine Taschenlampe, mit der ich mir, wie als Kind, unter der Bettdecke behalf. Doch meistens las ich in öffentlichen Parks oder, wenn es dafür zu kalt war, in den billigsten Cafés, die sich finden ließen.

Und so kam ich schließlich zu einem Job. Ich saß bei einem Espresso in einer stillen Bar am Pont St.Michel und las Hemingways posthum veröffentlichte Pariserinnerungen, Paris, ein Fest fürs Leben. Ein amerikanischer Tourist mittleren Alters nahm neben mir Platz.

«Sie können mir doch sicher sagen, wo ich Shakespeare & Co. finde», sagte er.

Ich wollte schon ein Witzchen über Stratford-upon-Avon reißen, als mir klar wurde, dass er die ehemalige Buchhandlung am linken Seineufer meinte, von der bei Hemingway die Rede war. Die Betreiberin, Sylvia Beach, war die erste Herausgeberin von Joyces Ulysses.

«Ich glaube, die haben zugemacht», sagte ich, «schon vor Jahren.»

«Nein», erwiderte er, «sie wird in meinem Reiseführer erwähnt. Ich kann bloß die Straße nicht finden.»

Er gab mir den Führer, und tatsächlich, da war der Laden verzeichnet, in der Rue de la Bûcherie 37, was laut Taschenstadtplan, den ich dabeihatte, gleich um die Ecke sein musste. In dem Reiseführer hieß es, dieses neue Shakespeare & Co. gebe es seit den Fünfzigerjahren. Ich bot mich an, dem Amerikaner bei der Suche zu helfen, und bald schon fanden wir die Buchhandlung, zu der auch ein quirliges Antiquariat gehörte. Man hatte von dort einen schönen Blick auf die Seine, und überall stapelten sich Bücher mit englischen Titeln. Ich krallte mir eine Taschenbuchausgabe der Hemingway-Biographie von Jeffrey Meyers und fragte beim Bezahlen, ob sie irgendwelche Jobs zu vergeben hätten.

«Sind Sie Schriftsteller?», erkundigte sich der junge Australier an der Kasse. Diese Frage hatte mir bisher noch niemand gestellt, darum gab ich eine ehrliche Antwort.

«Ich wäre gern einer.»

«Wenn Sie sagen, dass Sie Schriftsteller sind, und wenn George Sie mag, können Sie hier wohnen. Sie müssen gelegentlich aushelfen und pro Tag ein Buch lesen.»

«Und ich muss nur so tun, als wäre ich Schriftsteller?»

«Wenn Sie Schriftsteller werden wollen, tun Sie doch nicht nur so, oder?»

Ich blieb die Antwort schuldig. Viele Leute waren ja der Meinung, sie wären phantastische Schriftsteller, wenn sie sich bloß mal die Mühe machten, sich hinzusetzen und etwas zu schreiben. Ich hatte genug schlechte Geschichten verfasst, um zu wissen, dass Schreiben alles andere als leicht war. Aber diese Buchhandlung machte mich neugierig.

«Wie viele Leute wohnen denn hier?», fragte ich.

«Zurzeit? Vierzehn, glaube ich. Im Winter weniger.»

«Und wo sind sie jetzt?»

«Überall. Gucken Sie mal nach oben.»

Ich bezahlte mein Buch und stieg ganz hinten im Laden eine Treppe hoch. Auf einem Schild stand, die Bücher in der oberen Etage seien nicht zum Verkauf bestimmt, doch die Bibliothek stehe den Kunden zur Verfügung. Der erste Stock war ein verwinkeltes Labyrinth. Ich entdeckte einen Stapel mit unzähligen Briefen und Postkarten von ehemaligen Bewohnern der Buchhandlung. In einem Zimmer zur Rechten stand ein Tisch mit zwei Schreibmaschinen und, ums Eck, ein schmales Bett, auf dem ein Jugendlicher, ungefähr in meinem Alter, schlief. Bücherregale säumten sämtliche Wände vom Fußboden bis zur Decke.

Der vordere Raum war eine klassische, altmodische Bibliothek mit Lehnstühlen, einem Tisch in der Mitte und einem Fenster, das Ausblick auf die Seine bot. Die Tür zur Rechten hatte ein schweres Schloss, war jedoch nur angelehnt. Ich schob sie auf. In dem Zimmer stapelten sich die Pappkartons. Einer davon stand in der Mitte auf einem Tisch, und ein grauhaariger Mann in einem karierten Hemd sichtete gerade die Bücher, die er dem Karton entnahm.

«Kann ich Ihnen helfen?», fragte er mit amerikanischem Akzent. Ich wusste sofort, dass er hier das Sagen hatte. Wenn er Gefallen an mir fand, würde ich vielleicht all meine Probleme auf einen Streich lösen, ich hätte eine Unterkunft und ein Auskommen. Doch obwohl ich die Jugendherberge hasste, in der ich wohnte, wusste ich auch, dass ich viel zu jung und zu schüchtern war, um es mit einem Dutzend oder noch mehr weitgereisten Möchtegernschriftstellern aufzunehmen. Was auch kommen mochte, ich war und blieb ein Einzelgänger.

«Ich bin auf der Suche nach einem Job», sagte ich, «aber hier arbeiten wohl nur Freiwillige.»

Der Amerikaner lachte. «Freiwillige, ja, so könnte man sie bezeichnen. Bei WH Smith in der Rue de Rivoli stellen sie Leute ein. Versuchen Sie es doch dort mal.»

Ab dem folgenden Tag arbeitete ich dreißig Stunden pro Woche für den Pariser Ableger der größten britischen Buchhandelskette. Mein Job bestand darin, Kisten auszupacken. Die Kollegen und mein Chef waren Franzosen und richteten kaum je das Wort an mich, was bedeutete, dass ich weder meine Sprachkenntnisse verbesserte noch Freunde gewann, aber ich war es gewöhnt, auf mich gestellt zu sein. Das Wichtigste war, dass ich in Paris bleiben konnte.

Von der Bezahlung konnte ich allerdings nur leben, wenn ich eine billigere Unterkunft fand. Einer der Mitarbeiter verhalf mir zu einer Wohnung in einem schäbigen, mehrstöckigen Mietshaus in der Nähe der Place de Clichy, unweit von Sacré-Cœur. Das Gebäude in der Rue Joseph de Maistre, oberhalb des Friedhofs von Montmartre, hatte eine schmuddlig weiße Fassade. Mein Zimmer befand sich im obersten Stockwerk zwischen einem Immobilienbüro und einem Atelier. Am einen Ende der Straße gab es ein billiges indisches Restaurant und am anderen einen Taxistand, von dem ich allerdings nie Gebrauch machte. Stattdessen ging ich über die Straßenbrücke, die den Friedhof querte, zu der fünf Minuten entfernten Metrostation Place de Clichy. Die Wohnung war gut gelegen, auch wenn sie sonst nicht viel hermachte. Die winzige Küche und das Bad musste ich mir weiterhin mit anderen teilen, aber ich konnte so lange lesen, wie ich wollte, und hatte bei meiner Mutter endlich eine Adresse vorzuweisen.

Ich arbeitete fünf Tage die Woche jeweils sechs Stunden, insgesamt von zehn bis sechs mit einer unbezahlten zweistündigen Mittagspause, in der keine neuen Lieferungen kamen. Das war die Zeit, in der ich durch die Stadt bummelte, in der Hoffnung, Frauen kennenzulernen oder zumindest so etwas wie eine künstlerische Eingebung zu haben. Zu beidem verschaffte mein neuer Job mir nämlich wenig Gelegenheit. Ich lernte nur Verkäuferinnen kennen, die sich nicht für mich interessierten. Sie waren zwar nicht anspruchsvoll, aber eine Vollzeitanstellung und ein Auto waren nun einmal so ziemlich die Mindestanforderung an jeden Mann, sei es in Frankreich oder in England.

Die vielen langen, öden Stunden verbrachte ich damit, Briefe in die Heimat zu schreiben, zu lesen und fruchtlose Schreibversuche zu unternehmen. Alles von Hand zu schreiben war äußerst mühsam. Meine Schrift war ein scheußliches Gekritzel. Manchmal hatte ich selbst Mühe, sie zu entziffern. Ich brauchte einen Computer oder wenigstens eine Schreibmaschine. Wenn die Sätze gut aussahen, würde der Rest sich von selbst ergeben, so dachte ich.

Nicht weit von meiner Wohnung fand in einer Markthalle, wo an den übrigen Tagen Blumen und Gemüse verkauft wurden, sonntagvormittags gewöhnlich ein Flohmarkt statt. Es gab professionelle Händler, aber auch Leute, die einfach Ramsch aller Art loswerden wollten. Etwa fünf Wochen nach meiner Ankunft entdeckte ich dort die Schreibmaschine.

Eine tragbare Royal, ein amerikanisches Modell mit der entsprechenden Tastatur.

«Wie alt ist sie?», fragte ich die betagte Frau hinter dem Tisch.

«Siebzig Jahre», sagte sie auf Französisch. «Ich glaube, sie hat einem Untermieter meiner Großmutter gehört. Ich habe sie nach ihrem Tod oben auf dem Dachboden gefunden.» Sie hob die Schultern. «Kein antikes Stück, hat man mir gesagt, aber vielleicht doch ganz hübsch, um sie sich ins Regal zu stellen?»

Ich sagte, dass ich sie gern zum Schreiben verwenden würde. «Aber vermutlich kann man die Farbbänder nirgendwo mehr beziehen…»

«O doch, die sind ein Standardformat. Außerdem…», sie förderte eine alte Pappkiste zutage, «habe ich auch noch das hier gefunden. Schauen Sie.»

Zwei Extra-Farbbänder, noch in Zellophanverpackung, und zwei mit arg verschlissenen Schnüren zusammengehaltene Packen Schreibpapier.

«Die kriegen Sie mit dazu. Zweihundert Francs.»

Das waren mehr als zwanzig Pfund – wahrhaftig kein Schnäppchen, wo doch die meisten Schreibmaschinen im Müll landeten, statt neue Abnehmer zu finden. Aber ich hatte mich in das Ding verguckt. Das zwischen den Walzen eingespannte Farbband war ausgetrocknet und fadenscheinig, doch mit den anderen beiden Bändern würde ich meiner Einschätzung nach bis zu meiner Abreise aus Paris auskommen. Das Tippen hatte ich mir auf der Computertastatur selbst beigebracht. Ich handelte Madame Devonier auf hundertfünfzig Francs herunter. Sie bestand darauf, mir eine richtige Quittung auszustellen, wofür ich ihr später, wie sich herausstellte, sehr dankbar sein sollte.

Eine Schreibmaschine unterscheidet sich in der Bedienung deutlich von einem Computer. Tippt man zu schnell, verhaken sich die Typen, und man bekommt Tintenflecken an den Fingern, wenn man sie wieder auseinanderdröselt. Das Schreiben verlangt einen gewissen körperlichen Einsatz. Anfangs hielt ich nur eine Stunde durch, dann pochten mir die Finger. Außerdem machte die Maschine einen Höllenkrach. Nicht wenige Hausbewohner beschwerten sich, wenn ich nach zehn Uhr abends noch tippte oder Gott bewahre ihr Sonntagnachmittagsschläfchen störte. Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Das monotone Tack-Tack-Tack der Schreibmaschine verursachte mir selbst mitunter Kopfschmerzen.

Mein Geschreibsel wurde im Übrigen keinen Deut besser. Warum hatte ich mir nur eingebildet, aus mir könne ein Schriftsteller werden? Weil ich drei Jahre zuvor Dickens’ Stil nachgemacht und meinen Englischlehrer an der Nase herumgeführt hatte? Vor meiner Abreise nach Frankreich hatte ich die Dickens-Datei auf meinem Dinosauriercomputer ausgegraben und zum ersten Mal wieder gelesen, seit Mr.Moss sie buchstäblich in der Luft zerrissen hatte. Zwischenzeitlich war ich mit Dickens sehr viel weiter gediehen und musste kleinmütig eingestehen, dass ich ihm nicht einmal annähernd das Wasser reichen konnte. Mein Satzbau war mehr als schlicht. Meine Vergleiche lasen sich unbeholfen. Von geschichtlichen Details hatte ich keinen blassen Schimmer. Der Lehrer hatte sich überlisten lassen, weil mein Ton geschmeidig und wohlklingend war, doch damit gab ich mich nicht zufrieden.

Hemingway faszinierte mich nach wie vor. Ich versuchte nun, wie er zu schreiben – das erschien mir einfacher, als Dickens nachzuahmen. Hemingway verwendete gern ein- und zweisilbige Wörter und wiederholte sich außerdem gern. Bald wurde mir aber klar, dass Hemingway mit seinem ewigen «und» und «aber» nur deshalb durchkam, weil sich dadurch ein bestimmter Rhythmus ergab. Die Melodie seiner Sprache war einzigartig, obwohl es schien, als könnte man diesen Ton leicht nachahmen. Aber niemand hielt es durch wie er, viele hatten es versucht. Manchmal glaubte ich Hemingways Rhythmen aus jeder neuen amerikanischen Kurzgeschichte herauszuhören, die ich in Granta, dem führenden Literaturmagazin, las. Aber die amerikanischen Autoren, die Hemingway nachzuahmen versuchten, schufen immerhin etwas Eigenes. Im Gegensatz zu mir.

Über die Weihnachtstage bekam ich eine Woche frei und fuhr nach Hause, mit dem Gefühl, dass ich in den drei Monaten fern der Heimat nichts, aber auch gar nichts gelernt hatte.

Vier

Zu Hause machte Mum ein großes Buhei um mich: wie viel erwachsener ich doch aussähe und mich benähme. Sie wollte gern hören, dass ich sie schwer vermisst hätte. Ich tat ihr den Gefallen und log dabei nicht einmal, aber so was sagt man nun mal nicht zu seiner Mutter. Mütter bleiben unweigerlich zurück, wenn Männer hinaus ins Leben ziehen. In der Literatur finden sich weniger Mütter als Väter und insgesamt von beiden nicht viele. Im echten Leben mag für viele Männer die engste Beziehung die zu ihrer Mutter sein. Aber darüber schreiben sie keine Romane.

Die Weihnachtstage waren vorbei. Am Morgen meiner Abreise entdeckte ich, als ich meinen Schlafsack ganz hinten im Schrank suchte, einen verdächtigen Gegenstand, in eine Decke gewickelt wie ein Säugling in Stoffwindeln. Darunter verbarg sich ein tragbarer 14-Zoll-Fernseher von Sony. Ich deckte ihn schnell wieder zu und verlor nie ein Wort darüber. Mum wurde es sicher oft langweilig, dachte ich auf der Rückreise nach Paris. Die Abende sind lang, und das Radio ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Dennoch fühlte ich mich betrogen. Soviel ich wusste, war es das erste richtige Geheimnis, das sie vor mir hatte.

In meiner Pariser Wohnung musste ich mich fragen, warum um alles in der Welt ich hierher zurückgekehrt war. Eine Arbeit, wie ich sie hier hatte, hätte ich zu Hause allemal gefunden. Nun verpasste ich auch noch die rauschenden Silvesterpartys dort. Stattdessen saß ich mutterseelenallein in meiner kalten Bruchbude (alle übrigen Hausbewohner waren unterwegs) und las in den letzten Stunden des ausgehenden Jahrzehnts Fiesta, parallel dazu außerdem Carlos Bakers Briefedition und Meyers’ Hemingway-Biographie, die ich ebenfalls schon einmal verschlungen hatte.

Eine Geschichte faszinierte mich: Ende 1922 lebte Hemingway mit seiner um etliche Jahre älteren ersten Frau Hadley in Paris. Zu dieser Zeit arbeitete er vornehmlich als Reporter, hatte als aufstrebender junger Schriftsteller aber auch bereits einen Großteil der Werke geschrieben, die ihm seinen frühen Ruhm eintragen sollten.

Hemingway, so die Geschichte, fuhr in Skiurlaub. Hadley reiste ihm von Paris nach Lausanne hinterher, einen Koffer mit all seinen Manuskripten inklusive Durchschlägen im Gepäck. Nachdem sie an der Gare de Lyon ein Zugabteil belegt hatte, stieg Ernests Gattin noch einmal kurz aus, um eine Londoner Tageszeitung und eine Flasche Evian zu kaufen. Bei ihrer Rückkehr war der Koffer verschwunden.

Niedergeschlagen traf sie bei Hemingway in Lausanne ein und eröffnete ihm, es sei das Schlimmste eingetreten, was er sich nur vorstellen könne. Zunächst dachte Hemingway, sie habe sich in einen anderen Mann verliebt. Doch es war noch ärger. Der Verlust seiner Manuskripte nahm Hemingway sehr mit. Es war ihm unbegreiflich, dass Hadley sowohl die Manuskripte wie die Durchschläge mitgenommen hatte – eine Erklärung für diesen Einfall blieb sie zeitlebens schuldig. Was genau der Koffer enthielt, ist bis heute unbekannt. Hemingway sagte einmal, es seien elf Geschichten, ein Roman und einige Gedichte gewesen.

In Paris, ein Fest des Lebens, das Hemingway kurz vor seinem Freitod schrieb, behauptet er, der Verlust sei vielmehr ein Gewinn für ihn gewesen, weil er so gezwungen war, noch einmal ganz von vorn anzufangen, und die neuen Versionen der verloren gegangenen Geschichten ihn berühmt machten. Damals jedoch muss es ihn über die Maßen geschmerzt und zum ersten Riss in seiner Beziehung mit Hadley geführt haben.

Was meine eigenen Machwerke betraf, so wusste ich nicht, was ich da eigentlich schrieb, eine Komödie oder einen Entwicklungsroman. Wie konnte ich mich überhaupt an so etwas versuchen? Mit meiner persönlichen Entwicklung war es schließlich nicht gerade weit her. Ich machte mich aus einer Laune heraus an das Experiment, meine eigenen Versionen der verloren gegangenen Hemingway-Geschichten zu verfassen. Vielleicht würde ich so ja etwas lernen. Ich las noch einmal seinen ersten Erzählband, In unserer Zeit, und schrieb drei Geschichten daraus aus dem Gedächtnis nieder. Andere ging ich ganz neu an, verwendete Details, die ich der Biographie und den späteren Werken Hemingways entnommen hatte.

Die ersten Niederschriften in meinen Notizbüchern schienen nicht sonderlich gelungen. Unzählige Seiten landeten im Papierkorb. Wie war ich nur auf die Idee gekommen, es so zu etwas bringen zu wollen? Aber wenn ich mich an die Schreibmaschine setzte und mit dem Tippen begann, waren die Wörter, die dabei herauskamen, meine eigenen und doch wieder nicht. Im Kommentar zu seiner Ausgabe der Briefe listete Carlos Baker Hemingways häufigste Interpunktions-, Rechtschreib- und Grammatikfehler auf. Ich fügte ein paar davon in meinen Text ein, weil ich mir vorstellte, ich würde, wenn ich die gleichen Fehler wie Hemingway machte, ebenso wunderbare Sätze wie er schreiben können.

Bis Februar hatte ich sieben Hemingway-Geschichten verfasst und fand sie allesamt furchtbar. Nur zwei hatten meiner Meinung nach Potenzial: eine «frühe» Version von Schonzeit und eine «neue» Geschichte ohne Titel, in der Nick Adams, Hemingways Held aus In unserer Zeit und vielen anderen Geschichten, sich in Paris aufhält. Wie Hemingway ist er verheiratet, doch seine Frau ist auf Reisen. Nick trifft sich mit einem anderen in Paris lebenden Amerikaner, der im Krieg gekämpft hat, und verbringt einen unerquicklichen Abend mit ihm. Ich schrieb die Geschichte, Hemingways Beispiel folgend, mit Bleistift und tippte sie dann ab, mühte mich, alle überflüssigen Wörter zu vermeiden, kurze Sätze zu bilden und einen authentischen Ton zu treffen. Dann ging ich das Ganze noch einmal durch und strich Wiederholungen sowie Wendungen, die mir zu modern erschienen. Oder ich ersetzte Ausdrücke, die mir zu britisch schienen, durch andere, die eher in Amerika verwendet wurden.

Ich schrieb die Texte wieder und wieder um, bis ich nicht mehr sagen konnte, ob sie sich eigentlich noch gut lasen. War das Tempo richtig? Den Ton fand ich recht gelungen, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich zum Ausdruck bringen sollte, dass Nick Adams sich schwertut, mit seinem Bekannten umzugehen, der unter den Folgen des Krieges leidet. In der Schule hatten wir Gedichte über den Ersten Weltkrieg durchgenommen, doch was wusste ich schon davon, wie man sich als Jungverheirateter oder Kriegsheimkehrer fühlte? In seinen frühen Werken verlor Hemingway kein Wort über seine Ehe. Erst Jahre später schrieb er über den Ersten Weltkrieg. Niemand wusste, an welchen Themen und Motiven er sich bei diesen verlorenen ersten Geschichten versucht hatte und woran er womöglich gescheitert war. Aus purem Übermut baute ich zu Beginn des zweiten Abschnitts einen Grammatikfehler ein, wie ich ihn einmal in Um eine Viertelmillion, einer seiner bekanntesten Geschichten, entdeckt hatte.

Ich weiß nicht, warum es mir so wichtig war, dass meine Texte wirklich so klangen, als hätte Hemingway sie geschrieben. Ich behaupte gar nicht, dass sie besonders gut waren. Zum Beweis würde ich ohne weiteres einen Abschnitt daraus zitieren, doch aus Gründen, die ich zu gegebener Zeit anführen werde, bleibt mir dies verwehrt.

Für das neue Jahr fasste ich den Vorsatz, mir eine andere Arbeit zu suchen. Nicht unbedingt eine bessere – mein Studienplatz war mir nach wie vor sicher, und ich lebte recht bescheiden–, aber eine, bei der ich wenigstens ein paar Leute kennenlernte. Wenn ich als Lehrer nicht in Frage kam, konnte ich doch vielleicht etwas aus meinen hervorragenden Kenntnissen der französischen Schriftsprache machen.

Ich begab mich zu einem Übersetzungsbüro in der Rue Saint-Lazare. Die Leiterin, eine elegante Dame mit brünettem Haar um die vierzig, Madame Blanc, erklärte mir, ich erfülle gleich drei wesentliche Kriterien nicht: kein akademischer Abschluss, kein Computer, keine Erfahrung. Immerhin bot sie mir, da es an diesem Tag sehr ruhig zuging, einen Kaffee an. Ich hatte nichts zu verlieren, und so fragte ich sie, ob ich es mit dem Eingangstest ihres Büros versuchen dürfe. Madame Blanc zuckte mit den Achseln, sagte bien sûr und sah amüsiert zu, wie ich binnen zehn Minuten das Formular ausfüllte. Sie sah es kurz durch und teilte mir strahlend mit, ich hätte mit Glanz und Gloria bestanden.

«Darf ich Ihnen dann wenigstens meine Adresse und Telefonnummer dalassen?», bat ich. «Vielleicht ergibt sich ja doch etwas.»

Das konnte sie mir nur schwer abschlagen. Während ich noch schrieb, nahm Madame einen Anruf entgegen.

«Nein, so etwas machen wir nicht. Ich könnte Ihnen eine Nummer geben, aber die meisten Einrichtungen sind bis nächste Woche geschlossen. Einen Moment, was genau brauchen Sie? Bleiben Sie am Apparat.» Sie hielt die Hand über die Sprechmuschel und fragte mich: «Können Sie Nachhilfe in Französisch geben? Jemandem beibringen, Französisch zu sprechen?»

«Certainement.»

Das hieß den Bock zum Gärtner machen, so viel wusste sogar ich. Wenn man Französisch lernen will, wendet man sich an einen Franzosen. Aber von denen, die mir an der Schule Französisch beigebracht hatten, war auch keiner Franzose gewesen. Warum also nicht?

«Wir haben hier einen jungen Engländer», sagte sie. «Sein Französisch ist ausgezeichnet. Möchten Sie vielleicht selbst mit ihm sprechen?»

Schon hatte ich Paul Mercer am Apparat.

«Wir wohnen im…» – er hustete und rief nach jemandem namens Helen–, «wie heißt das hier nochmal, wo wir wohnen? Und Sie sind…? Also, Mark, wären Sie bereit, zu einem Vorstellungsgespräch herzukommen?»

Ich fragte Madame Blanc, wie viel ich verlangen könne, falls ich den Job bekäme, und sie nannte ein Stundenhonorar, das zwischen dem Vier- und Fünffachen dessen betrug, was man mir bei WHS zahlte. Es kam mir irrwitzig vor, entsprach aber, wie sich herausstellte, den Vorstellungen meines Arbeitgebers.

«Ich schulde Ihnen eine Vermittlungsgebühr», sagte ich.

«Nicht nötig», sagte sie kokett, mit aufgesetztem amerikanischem Akzent. «Aber Sie dürfen mich gern wieder einmal besuchen kommen.»

Ihr Lächeln trieb mir die Röte in die Wangen. Ich nahm an, dass sie mich aufziehen wollte. Erst Jahre später wurde mir klar, dass ich der Typ junger Mann war, der älteren Frauen sehr viel besser gefällt als solchen seines Alters.

Fünf

Die Mercers wohnten in einem alten Hotel in St.Germain. Paul Mercer empfing mich an der Tür zu ihrer weitläufigen Suite. Er war in den Fünfzigern, trug Jeans und ein schlichtes T-Shirt, hatte dichtes braunes Haar und einen freundlichen, verschmitzten Blick. Meinem Empfinden nach wäre seine Kleidung nur für einen mindestens zehn Jahre jüngeren Mann angemessen gewesen. Jeder seiner Sätze schien mit einem Ausrufezeichen zu enden.

«Mark! Mein Gott, was sind Sie jung! Kommen Sie herein, setzen Sie sich, ich bringe Ihnen gleich etwas zu trinken!»

Paul war überaus charmant. Nur eine durch und durch gefühllose Person hätte ihm widerstanden. Er nippte an einem Glas Brandy, obwohl es noch nicht einmal Mittag war, und versetzte meinen Kaffee mit Cognac. Helen, teilte er mir mit dröhnender Stimme und in jovialem Ton mit, war seine Tochter aus zweiter Ehe. Er selbst hatte gerade seine vierte Scheidung hinter sich.

«Sie kann ihre Mutter nicht ausstehen, und so ist sie dann eben bei mir gelandet. Helen!», brüllte er in Richtung Badezimmertür. «Komm her und sag Mr.Trace guten Tag.» Er wandte sich wieder zu mir und leerte sein Brandyglas in einem Zug. «Schon viel auf dem Gebiet gearbeitet?»

Bevor ich mich zu einer Lüge gezwungen sah, kam Helen herein. Nach Pauls Beschreibungen hatte ich mich auf einen mürrischen Teenager gefasst gemacht. Stattdessen stand eine wunderschöne junge Frau mit langem dunklem Haar vor mir – welche Farbe es genau hatte, konnte ich zunächst nicht mit Sicherheit sagen, weil es nass war. Sie trug nur den hoteleigenen Frottébademantel, der ihr ersichtlich zu klein war. Helen musterte mich von Kopf bis Fuß. Ihre Miene drückte bestenfalls verhohlene Verachtung aus, was ich, von ihren Reizen völlig hingerissen, jedoch kaum registrierte. Als Paul nach meinen Honorarvorstellungen fragte, nannte ich ihm eine Summe, die sich auf der von Madame Blanc vorgeschlagenen Preisskala eher im unteren Bereich bewegte.

«Sprechen Sie gut Französisch?», fragte ich Helen, die sich das Haar nach hinten bürstete.

«So gut wie gar nicht», sagte sie. «Ich habe Englische Literatur als Hauptfach.»

«Ich liebe Literatur», sagte ich, gern bereit, das Thema zu vertiefen. «Das will ich studieren, in London.»

«Ach ja?», gab sie zurück, als wollte ich sie irgendwie reinlegen und nicht etwa einfach nur plaudern. Binnen einer Stunde stellte ich fest, dass bei Helen von einem Hauptfach nicht die Rede sein konnte. Sie hatte an zwei verschiedenen Universitäten das Studium abgebrochen. Paul sagte, er versuche, sie an der Sorbonne unterzubringen, doch dort ziehe man sie erst in Betracht, wenn sie fließend Französisch spräche. Und an diesem Punkt kam ich ins Spiel.

Meine Aufgabe bestehe lediglich darin, hatte Madame Blanc mir versichert, mit Helen Französisch zu sprechen. Das allerdings würde nicht ganz leicht werden, da Helen praktisch kein Französisch sprach. Während sie sich anzog, schlug ich Mr.Mercer vor, mich zu WH Smith zu begleiten, wo ich ein französisch-englisches Wörterbuch, eine französische Grammatik und zwei Exemplare eines Lehrbuchs aussuchte, das ähnlich aufgebaut war wie das, was ich mit dreizehn in der Schule verwendet hatte. Mercer («Sagen Sie Paul zu mir») bezahlte bar, ohne die Bücher eines Blicks zu würdigen. Sein Interesse galt weit mehr den Kundinnen, die im Laden stöberten. Vielleicht hatte ihn ja die Suche nach Ehefrau Nummer fünf nach Paris zurückgeführt.

Auf dem Rückweg zum Hotel fragte er, ob ich fünf Tage pro Woche jeden Nachmittag für drei Stunden kommen könne. Ich stellte eine rasche Kopfrechnung an: Damit würde ich in der Hälfte der Zeit doppelt so viel verdienen wie bei WH Smith.

«Abgemacht.»

Im Hotel erwartete uns Helen, in Jeans und einem Kaschmirpullover. Eben hatte es zwei Uhr geschlagen, und Paul verkündete, er und ich seien zu einer Übereinkunft gekommen: Fortan würde ich täglich um diese Zeit für drei Stunden vorbeikommen. Dann bezahlte er mich für drei Tage im Voraus und erklärte, er habe noch etwas in der Stadt zu erledigen.

«Bonne chance»,fügte er, schon an der Tür, noch an und überließ Helen und mich unserem Schicksal.

«Drei Stunden sind lang», sagte sie.

Ich gab ihr recht. «Wir können uns nach der Hälfte ja eine Pause gönnen.»

«Paul bekommt sowieso nicht mit, was wir so treiben. Also gut, bringen Sie mir bei, irgendwas zu sagen.»

Hallo, Wie geht es Ihnen und Wie heißen Sie. Schon bald sagten wir tu zueinander, und irgendwann kamen wir auf das Thema Alter zu sprechen. Helen fragte: Quelle âge as-tu?,