Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elsengold Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Der Insulaner verliert die Ruhe nicht!« Das Erkennungslied aus Günter Neumanns berühmtem Funkkabarett »Die Insulaner« erklang am 25. Dezember 1948 zum ersten Mal im Programm des RIAS Berlin und avancierte schon bald zur heimlichen Hymne der Berliner. »Die Insulaner« – von ihren Anhängern heiß geliebt, von ihren Kritikern als die Inkarnation eines sentimental-pathetischen Lokalpatriotismus verachtet und von der SED-Führung als »Kriegshetzer« verdammt – gehörten zu den umstrittensten Kabaretts der Nachkriegszeit. Dennoch waren sie in jenen Jahren die wohl populärsten Botschafter Berlins und vertraten die Interessen der Stadt mit Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

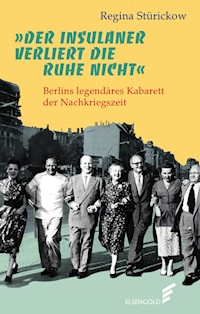

Regina Stürickow

»Der Insulaner verliert die Ruhe nicht«

Berlins legendäres Kabarett der Nachkriegszeit

Bildnachweis

akg-images: 2 (Fritz Eschen), 22, 27 (TT News Agency/SVT), 59, 61, 67 – Bundesarchiv: 72 (B 145 Bild-F004069-0008; CC BY-SA 3.0) – Deutsche Fotothek: 69 (Fotothek df roe-neg 0006349 025; CC BY-SA 3.0) – picture-alliance: 81 (dpa), 105 (dpa) – Sammlung Friedrich: 32 – ullstein bild: Umschlag, 52 (Fritz Eschen), 55 – Wikimedia Commons: 187 (Axel Mauruszat)

Alle anderen Abbildungen sind dem Booklet zur CD-Sammlung »Günter Neumann und seine Insulaner. Aufnahmen aus den Jahren 1948–1964. Ein Stück Nachkriegsgeschichte Berlins im Spiegel einer Sendereihe von RIAS BERLIN« entnommen. © Günter-Neumann-Stiftung, Berlin.

Sollten uns bei unseren Bemühungen, die korrekten Rechteinhaber ausfindig zu machen, Fehler unterlaufen sein, bitten wir dies zu entschuldigen und bitten um eine Mitteilung an den Verlag. Rechte bleiben gewahrt.

Die Rechte an den Texten Günter Neumanns liegen bei der Günter-Neumann-Stiftung, Berlin, für deren Entgegenkommen wir uns bedanken.

Foto auf Seite 2: Günter Neumann, um 1950

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

E-Book im Elsengold Verlag, 2022

© der Originalausgabe:

Elsengold Verlag, Berlin, 2022

Umschlaggestaltung: Manja Hellpap, Berlin. Foto: ullstein bild

ISBN 978-3-96201-119-2 (epub)

ISBN 978-3-96201-116-1 (print)

Besuchen Sie uns im Internet: www.elsengold.de

Inhalt

Vorwort

»Infernale Heiterkeit«: Die »Insulaner« und das Berlinische

»Der Berliner Umgangston«: Ein Exkurs

Der Berliner Humor und seine Tradition: Adolf Glaßbrenner

Günter Neumann und das Berliner Kabarett bis 1945

Nach der Katastrophe: Berlin 1945–1948

Aufbruch zu neuen Ufern? Berlin nach 1945

Die Berliner werden »Insulaner«: Die Blockade 1948/49

Theater in der zerstörten Metropole:Die Kulturszene im Berlin der Nachkriegszeit

Rund um den »Schwarzen Jahrmarkt«:Günter Neumann im Nachkriegs-Berlin

»… eine freie Stimme der freien Welt«: Der RIAS und Berlin

Zwischen Alltag und Weltpolitik: Die »Insulaner« im Spiegel der Zeitgeschichte

Günter Neumann und seine »Insulaner«

»… und damit liebe Jenossen«: Die »Insulaner« und die DDR

Einen Koffer in Berlin? Die Frontstadt fordert Solidarität

Wenn Bonn erst an der Spree liegt …: Die »Insulaner« und die Hauptstadtdebatte

Und das Festland ist noch weit:Die »Insulaner« und die Bundesrepublik

Braune Flecken im Innern: Ungehörte Mahnungen

»Die Klatschdamen vom Kurfürstendamm«:Kultur und Gesellschaft in West-Berlin

Der Osten ist nah und der Westen ist fern: Die »Insulaner« und der Kalte Krieg

»Seh’n Se, das ist Berlin!« Impressionen aus dem Berliner Alltag

Als wir noch Insulaner waren: Versuch einer Bilanz

Nachwort

Auswahlbibliografie

»Alles ist hier auf Elefantennaturen mit Nerven aus Schiffstauen berechnet.«

Christian Morgenstern

»Ich nehme nichts als gegeben hin. Ich will immer wissen, warum. Warum hält der Friseur den Spiegel vor, wenn doch nichts zu ändern ist. […] Und warum werden Kriege vorbereitet, wenn mindestens 90 % der gesamten Menschheit sich klar ist, daß sie keine will?«

Günter Neumann, 1949

Günter Neumann vor dem RIAS-Mikrofon

Vorwort

Der Insulaner verliert die Ruhe nicht,

der Insulaner liebt keen Jetue nicht,

der Insulaner hofft unbeirrt,

daß seine Insel wieder ’n schönes Festland wird!

Der Refrain des Erkennungsliedes aus Günter Neumanns berühmtem Funk-Kabarett »Die Insulaner« erklang am 25. Dezember 1948 zum ersten Mal im Programm des RIAS und avancierte schon bald zur heimlichen Hymne der Berliner. »Die Insulaner«, einerseits von ihren Anhängern heiß geliebt, ja geradezu vergöttert, andererseits von ihren Kritikern und Gegnern als die Inkarnation eines sentimental-pathetischen Lokalpatriotismus und des rüden, undifferenzierten »Antikommunismus« bezichtigt, von den SED-Funktionären – totalitäre Regime verstehen naturgemäß keinen Spaß – gar als »Kriegshetzer« verdammt, gehören ohne Zweifel zu den umstrittensten Kabarettbeiträgen der Nachkriegszeit. Dennoch waren sie die wohl populärsten Botschafter Berlins. Die »Insulaner« vertraten die Interessen der Berliner in fürwahr unvergleichlicher Weise. In dem allein den Berlinern eigenen schnoddrigen Tonfall verliehen sie der Stadt eine unverwechselbare und unüberhörbare Stimme.

Sie betrachteten das Zeitgeschehen aus der Perspektive des auf seiner Insel eingeschlossenen West-Berliners, der von der seinerzeit als naiv belächelten Überzeugung beflügelt war, an einem der wichtigsten Orte der Erde zu leben. Sie betrachteten die Weltpolitik mit heillosem, unverbesserlichem Subjektivismus und interpretierten das Zeitgeschehen aus lokalpolitischer Perspektive. Die »Insel-Mentalität« hatte ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl hervorgebracht, verbunden mit einer zeitweise selbstgefälligen Geringschätzung alles Nicht-Berlinischen.

Ohne diese aufrichtige Überzeugung, etwas ganz Besonderes zu sein, wäre ein Leben in der eingeschlossenen Stadt freilich kaum erträglich gewesen. Die Berliner sollen an dieser Stelle keineswegs heroisiert werden, doch es ist ein unbestreitbares Phänomen, dass sie dem starken Druck nahezu ungerührt standhielten und in der Tat nicht aus der Ruhe zu bringen waren, wie gefährlich die Drohungen Moskaus auch immer gewesen sein mögen. Mit steigendem Wohlstand und wachsender politischer Stabilität ging eben diese von allen Seiten so hochgeschätzte Eigenschaft des Berliners nach und nach verloren.

Bedingt durch die politische Situation waren die Berliner in einem viel stärkeren Maße auf ihren eigenen Lebenskreis konzentriert als die Einwohner anderer Städte. Das Eingeschlossensein hatte nicht zuletzt zur Folge, dass sich die Berliner wie kaum ein anderer Stadtbewohner in ihrer Stadt zu Hause fühlten. In der Zeit, in der die schikanösen Grenzkontrollen durch die DDR-Volkspolizei noch an der Tagesordnung waren, verließen sie dieses Zuhause nur, wenn es unbedingt sein musste. Dieser Umstand begünstigte unweigerlich einen ausgeprägten Lokalpatriotismus.

Neumann war in erster Linie Künstler, der eher pragmatisch – zudem von einer unerschütterlichen Pro-Berlin-Haltung geprägt – auf das aktuelle Geschehen schaute und ideologische Zwänge aller Art ablehnte. Nach seinem Verständnis hatten sich die machtpolitischen Interessen dem Grundbedürfnis der Menschen nach Meinungs- und Bewegungsfreiheit unterzuordnen. Von Berlin aus betrachtet lag es demzufolge in der Natur der Sache, dass Neumann ein erklärter Gegner des totalitären Regimes sowjetischer Prägung zwischen Elbe und Pazifik war, das zunächst die eigentliche Zielscheibe seines Spottes bildete.

Das ausgeprägte Misstrauen gegenüber den Kommunisten, das besonders in West-Berlin weite Kreise der Bevölkerung beherrschte, war keine irrationale Größe, die etwa allein in Vorurteilen und Klischees oder gar in lange geschürten Feindbildern zu suchen war. Die Skepsis, ja der offene Antikommunismus waren das Resultat zahlreicher negativer Erfahrungen, die selbst diejenigen, die sich mit reichlich Idealismus und aufrichtigem Willen für Verständigung und produktive Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und mit den deutschen Kommunisten einsetzten, schon nach kurzer Zeit schwer enttäuscht hatten. Dazu gehörten die Einsetzung des ersten Magistrats von Berlin durch die sowjetische Militäradministration, die darauf bedacht war, trotz eines anderen Wählervotums, Schlüsselpositionen ausschließlich in die Hände moskautreuer Kommunisten zu legen, der Zwangszusammenschluss von SPD und KPD zur SED sowie der »Staatsstreich« der Kommunisten im Neuen Stadthaus in der Ost-Berliner Parochialstraße, der das endgültige Auseinanderbrechen des Magistrats und somit die Teilung Berlins zur Folge hatte. Die Aufzählung ließe sich beliebig fortführen. Die »Insulaner« können in ihrer Eigenart und Unvergleichbarkeit nur verständlich werden, lässt man die Berliner Geschichte der unmittelbaren Nachkriegszeit noch einmal Revue passieren.

Wenn sich Neumann mit dem ihm eigenen Humor und dem als typisch bekannten berlinischen Tonfall in erster Linie gegen das totalitäre Regime im »Osten« wandte, so darf keinesfalls übersehen werden, dass das wenig solidarische Verhalten der Landsleute im Westen, die weitaus früher als die West-Berliner vom »Wirtschaftswunder« profitierten, ebenso glossiert wurde wie die oftmals halbherzige Politik der Bundesregierung gegenüber Berlin. Neumann erkannte frühzeitig, dass mit zunehmendem wirtschaftlichem Aufstieg im Westen die Solidarität schnell nachzulassen begann. Mangelndes Berlin-Engagement der westdeutschen Landsleute oder gar der Bundesregierung wurde von den »Insulanern« immer wieder heftig kritisiert. Einer einsetzenden »Berlin-Müdigkeit« musste unter allen Umständen entgegengewirkt werden. War doch zu befürchten, dass eine derartige Entwicklung das Ende der Freiheit des Westteils der Stadt heraufbeschworen hätte. Die Westdeutschen blickten keineswegs mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit nach Berlin. Im Gegenteil: Das »Notopfer Berlin« wurde vielmehr als eine Last empfunden. Das »Notopfer Berlin« war ein »Solidaritätszuschlag« auf die Einkommensteuer, den alle Bürger in den Westzonen zu entrichten hatten sowie eine Steuermarke im Wert von zwei Pfennigen, die vom 1. Dezember 1948 bis 31. März 1956 zusätzlich zum regulären Porto auf jedem Brief kleben musste. Berlin war für viele Menschen jenseits der Elbe eher »Klotz am Bein« als »nationale Aufgabe«. Günter Neumann und seine »Insulaner« betrachteten die Bundesrepublik, insbesondere die Regierung in Bonn, mit einer unüberhörbaren Distanziertheit, zweifelten sie doch stark an der Aufrichtigkeit und vor allem an der Ernsthaftigkeit der wiederholten Berlin-Bekenntnisse der Bundesregierung.

Die Eigenart der »Insulaner« und damit ihre Unvergleichbarkeit mit anderen Kabaretts im Nachkriegsdeutschland lag freilich in der einzigartigen politischen Situation West-Berlins begründet. Die »Insulaner«-Sendungen sind in der Tat eine einzigartige historische Quelle zur Erforschung der öffentlichen Meinung und der Stimmung, die in weiten Kreisen der Bevölkerung im Berlin der 1950er-Jahre vorherrschte. Sie vermögen über den Berliner Alltag, über die Sorgen und Nöte, die Hoffnungen und Ängste der Berliner in jener Zeit mehr auszusagen als so manche inhaltsschwere Untersuchung zum Berlin-Problem. Nicht zuletzt erlauben sie einen tieferen Einblick in die Mentalitätsgeschichte der Einwohner der geteilten Stadt.

Der überwältigende Erfolg der »Insulaner« erklärt sich daher, dass sie unverblümt alle Themen ansprachen, die den Berlinern auf der Seele brannten. Die Palette reichte von scheinbaren Belanglosigkeiten aus dem Berliner Alltag bis hin zu den großen Konflikten der Weltpolitik. Ein weiteres Geheimnis ihrer Popularität lag in ihrer verblüffenden Aktualität. Selbst Ereignisse der letzten Stunde wurden noch unmittelbar vor der Sendung ins Programm aufgenommen. Bemerkenswert war dabei immer wieder, mit welcher Prägnanz und Pointensicherheit Günter Neumann die Dinge auf den Punkt zu bringen verstand. Dennoch wurde bei ihm nichts pharisäerhaft angeprangert – allenfalls »durch den Kakao gezogen«. Dabei kam es nicht darauf an, um jeden Preis originell zu sein, sondern das auszusprechen, was den Berlinern zu schaffen machte. Neumann entwickelte dabei einen eigenen, vom Berliner Lokalkolorit geprägten Stil. Er vermochte durchaus aggressiv zu sein, gleichwohl fehlte ihm nie die Liebenswürdigkeit, die den wahren Humoristen ausmacht.

Das Insulaner-Ensemble 1948

Die Berliner wurden bald mit feststehenden Figuren vertraut, die einen bestimmten sozialpsychologischen Typus in satirisch überspitzter Form repräsentierten. Dazu gehörten die beiden »Klatschdamen vom Kurfürstendamm«, die über Kultur und Gesellschaft, über Gott und die Welt mit einer hinreißend komischen Borniertheit zu plaudern verstanden, der sich im Laufe der Jahre zum »Wirtschaftswunderbürger« etablierende, so grandios berlinisch quasselnde Herr Kummer, der mit seinem imaginären Freund Pollowetzer am Telefon über alle großen und kleinen Probleme Berlins und der weiten Welt beratschlagte, sowie der geradezu legendär gewordene »Funzionär«, der auf Schulungsabenden der Partei den SED-Genossen die neuesten Richtlinien zu vermitteln suchte, was in der Regel völlig daneben ging.

Der heute eher sentimental erscheinende Lokalpatriotismus, den die »Insulaner« geradezu kultivierten, war in jener Zeit überlebenswichtig und unverzichtbar. Die »Es-jeht-doch-nischt-über-Berlin«-Mentalität diente der moralischen Unterstützung der Berliner Bevölkerung während der Blockade 1948/49, stärkte aber auch noch in den Fünfzigerjahren in nicht zu unterschätzendem Maße das Selbstvertrauen der Berliner, gab ihnen Mut und Zuversicht. In diesem Zusammenhang sind die Verdienste, die sich die »Insulaner« um Berlin erworben haben, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Dabei betrachtete Neumann den Durchhaltewillen seiner Landsleute eher als unausweichliche Notwendigkeit denn als Heldentat und stellte im »Insulaner«-Lied im März 1958 lapidar fest: Daß man uns mutig nennt, das woll’n wir jar nich wissen,/ wir sind nicht mutig, weil wir woll’n, nee, weil wir müssen!

Die Berliner lachten mit den »Insulanern« über ihre eigene Ohnmacht, über Geschehnisse, die sie zwar ärgerten, manchmal auch empörten, zeitweise gar beunruhigten, die sie aber nicht zu ändern vermochten. Sie waren gleichermaßen Zuschauer und Betroffene. Über ihr Schicksal entschieden letztlich die Großmächte. Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang dem spezifischen Berliner Humor zu. Das ungezügelte Mundwerk der Berliner kennzeichnet auch den Ton der »Insulaner«. Ihre Späße waren im höchsten Maße respektlos und gleichwohl voller Vertrauen auf das Durchhaltevermögen der leidgeprüften Berliner, gepaart mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Die »infernale Heiterkeit«, die Theodor Fontane dem »Berliner Ton« bereits gegen Ende der 1870er-Jahre zugeschrieben hatte, kommt hier noch einmal wirkungsvoll zum Ausdruck.

Heute erscheinen uns die Texte Günter Neumanns nahezu prophetisch. Der Wunsch, dass die Insel wieder’n schönes Festland wird, hat sich schließlich erfüllt, obgleich die Zweistaatlichkeit schon längst als endgültig vollzogen und besiegelt hingenommen worden war. Kein »Realpolitiker« vermochte mehr an eine friedliche Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten zu glauben. Das beharrliche Streben nach staatlicher Einheit würde zwangsläufig, so die vorherrschende Überzeugung, zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den Supermächten führen. Eine friedliche, unblutige Wiedervereinigung oder gar der Anschluss der DDR an die Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes galt als reine Illusion. Niemand vermochte vorauszusehen, dass sich einst die Berliner Mauer nach einer friedlichen Revolution öffnen würde. Doch dieses Ereignis entsprach der Vision Günter Neumanns. Er war der festen Überzeugung gewesen, dass das totalitäre Regime eines Tages an sich selbst zugrunde gehen werde. Eine Möglichkeit, die zunächst als völlig unrealistisch und illusorisch, ja gar als gefährliches Spiel mit dem Weltfrieden betrachtet worden war.

Anlässlich der Berliner Premiere des Spielfilms 1984 nach dem Roman von George Orwell ließ er seine »Insulaner« am 22. Juni 1957 in der 97. Sendung darüber sinnieren, was sich bis zum Jahre 1984 tatsächlich verändert haben könnte und prophezeite: 1984 wird durchs Brandenburger Tor spaziert,/ oben steht dann die Quadriga,/ und unten steht kein Kriega,/ der Koffer und Papiere und die Leute kontrolliert! Neumann sollte sich nur um fünf Jahre geirrt haben. Die Ereignisse der Jahre 1989 bis 1991, von der friedlichen Revolution in der DDR bis zum Zusammenbruch des Kommunismus in der Sowjetunion, lassen die »Insulaner« noch einmal lebendig werden und darüber hinaus in einem anderen Licht erscheinen. Von heute aus betrachtet wirkt die Treffsicherheit, mit der Neumann die zukünftige Entwicklung voraussagte, in der Tat verblüffend. Die historische Entwicklung gab dem Künstler und Kabarettisten zu guter Letzt recht. Rückblickend entpuppte sich nicht der Refrain des »Insulaner«-Liedes als wirklichkeitsfern und illusorisch – letztlich waren es die nüchternen Analysen und Weissagungen der Politiker, die sich im Nachhinein als falsch erweisen sollten.

Werbung für DIAS, den Drahtfunk im Amerikanischen Sektor, Februar 1946

»Infernale Heiterkeit«: Die »Insulaner« und das Berlinische

Der Berliner Umgangston: Ein Exkurs

Der Berliner Ton gilt in Deutschland und nicht zuletzt in der Stadt selbst als äußerst kritisch, und zwar besonders negativ kritisch, keß bis zur Unverfrorenheit und von ätzendem Witz[…] Eher hört die Spree auf zu fließen, als daß dem echten Berliner eine Antwort und der Antwort die Spitze fehlt. Zu diesem nüchternen Resultat gelangt der dänische Literaturhistoriker Georg Brandes (1842–1927) in seinem Bericht aus der jungen Reichshauptstadt Berlin der Jahre 1877–1883.

Die sprichwörtliche »Schnoddrigkeit«, die vielbeschworene »Berliner Schnauze« sind bei Weitem mehr als ein in der Vorstellung der Nicht-Berliner verbreitetes Klischee. Die spezifische Eigenart des Berliner Umgangstons, diese kongeniale Mischung aus Schlagfertigkeit, Witz, Humor und aufsässiger Respektlosigkeit, beschäftigt Beobachter verschiedenster Provenienz seit knapp zwei Jahrhunderten. Kaum ein Reiseführer, kaum eine Stadtbeschreibung des 19. Jahrhunderts mochte auf mehr oder weniger erhellende Worte über den typischen Umgangston der Berliner verzichten. Auch jenes vielzitierte vernichtende Urteil Johann Wolfgang von Goethes (1749–1832), wonach in Berlin ein so verwegener Menschenschlag beisammen lebe, daß man mit der Delikatesse nicht weit reicht, sondern daß man Haare auf den Zähnen haben und mitunter etwas grob sein muß, um sich über Wasser zu halten, soll in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Friedrich Nietzsche (1844–1900) bezichtigte die Berliner gar der Kulturfeindlichkeit und konstatierte, in dieser Stadt komme der Mensch ausgelaugt und abgebrüht auf die Welt. Beide Urteile vermögen in ihrer Pointiertheit indes nur ein subjektiv empfundenes Bild der Wesensart des Berliner Umgangstons zu vermitteln, lassen sie doch eine tiefere Einsicht in die politischen, sozialen, ökonomischen und historischen Bedingungen vermissen, ohne deren Kenntnis jedoch der in der Tat eigenwillige Charakter des Berlinischen kaum vermittelt zu werden vermag.

Berlin war erst spät zu einer erstrangigen Metropole herangewachsen. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein lag die preußische Haupt- und Residenzstadt fernab der europäischen Kulturzentren. Die Stadt gehörte nicht in den Kanon der Metropolen, die Neugierige unterschiedlichster Herkunft anzogen. Die republikanisch gesinnten Intellektuellen reisten nach Paris oder sahen sich im industriell fortschrittlicheren London um. Die bildungsbeflissenen aufstrebenden Bürger reisten nach Rom, Florenz oder Venedig. Der konservative, von Revolutionsfurcht geplagte Adel hingegen strebte nach St. Petersburg. In die preußische Haupt- und Residenzstadt verirrte sich nur selten ein Besucher – allenfalls ein Durchreisender auf dem Wege nach Russland! Berlin lag inmitten der brandenburgischen »Streusandbüchse«, einer wenig attraktiven Landschaft, die schon im 19. Jahrhundert, wie das Gebiet östlich der Elbe im Allgemeinen, als wirtschaftlich unterentwickelt galt.

Nach der Reichsgründung änderte sich die Bedeutung der Stadt dann schlagartig. Die rasante Entwicklung von der preußischen Residenz zur Hauptstadt des Deutschen Reiches, die rasche Industrialisierung, das stetige Anwachsen der Einwohnerzahl – vornehmlich durch Zuwanderung – während des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts verliehen den Berlinern ein neues Selbstbewusstsein. Die sozialpolitische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung haben den Umgangston in nicht zu unterschätzendem Maße geprägt.

Wenige Jahre nach der Reichsgründung stellt Theodor Fontane (1819–1898) in Bezug auf den »Berliner Ton« resümierend fest: Der Grundzug ist ein krasser Egoismus, ein naives, vollkommen aufrichtiges Durchdrungensein von der Überlegenheit und besonderen Berechtigung der eigenen Person und des Orts, an dem die Person das Glück hatte, geboren zu werden. Um diese beiden Eitelkeiten dreht sich alles. Fontane äußert sich zwar kritisch, doch voller Sympathie für das Berlinische, wirbt um Verständnis für den so oft missverstandenen Berliner Ton und geht seinen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ursachen auf den Grund: Berlin war aber nie eine urbs, es war nie eine Bürger- (Patrizier-)Republik. All das war es nur dem Namen nach. Bis in neuere Zeiten hinein war es ein mit Büros und Kasernen reich ausgestattetes Dorf großen Stils, und eines Tages[…] erwachte es und war eine Residenz geworden. Eine Residenz mit einem Hof, einem Reichstag und einem Heuschreckenproletariat. Bürger hatte es nie und hat es noch nicht. Unter dem beständigen Zufluten neuen Rohstoffes, den Behörden überliefert, immer bevormundet, und vor allem in seiner ungeheuren Mehrzahl bis in die »hohen Stände« hinauf von einer nur an dieser Stelle vorkommenden Bettelarmut, haben sich die Tugenden der Politesse, der Teilnahme, der Menschenfreundlichkeit, des Wohltuns nicht ausbilden können. Neben dem Lautsprechen und dem Vielsprechen, das dem Fremden zunächst auffalle, attestiert Fontane dem sogenannten »Hauston« zwar ein gewisses Maß an Liebe und Herzlichkeit, beklagt aber gleichzeitig das Fehlen jedweder Förmlichkeit und den Mangel an Pietät. Darüber hinaus schreibt er dem Berlinischen eine infernale Heiterkeit zu und definiert das moderne Berlinertum an anderer Stelle als ein eigentümliches Etwas, in dem sich Übermut und Selbstironie, Charakter und Schwankendheit, Spottsucht und Gutmütigkeit, vor allem aber Kritik und Sentimentalität die Hand reichen.

Ganz ähnlich sieht auch Walter Benjamin (1892–1940) den unleugbaren Zusammenhang zwischen dem Umgangston der Berliner und den sozialen Gegebenheiten. In einer Folge von Rundfunkvorträgen aus den Jahren 1929 und 1930 stellt Benjamin in einem Vortrag über den Berliner Dialekt fest: Das Berlinische ist eine Sprache, die aus der Arbeit kommt. Sie entsteht nicht bei dem Schriftsteller und bei dem Gelehrten, sondern in der Mannschaftsstube und am Skattisch, auf dem Omnibus und im Leihhaus, im Sportpalast und in der Fabrik. Alle diese Sprachen steuern zum Berlinischen etwas bei, weil eben in Berlin all diese Menschen in den verschiedenen Berufen und Verhältnissen in großen Massen und in einem ungeheuren Tempo zusammenleben. Das Berlinische ist heute einer der schönsten und genauesten Ausdrücke von diesem rasenden Lebenstempo. Und nicht von ungefähr schreibt Christian Morgenstern (1871–1914), der seit 1894 als freier Schriftsteller in Berlin lebte, am 28. November 1908 vom Berliner Lebenstempo entnervt an seine spätere Ehefrau Margareta: Alles ist hier auf Elefantennaturen mit Nerven aus Schiffstauen berechnet.

Der in Würzburg geborene deutsch-amerikanische Journalist Curt Riess (1902–1993) sah zur Zeit der Blockade den »typischen Berliner«, den Berliner der Zwanzigerjahre, plötzlich wieder lebendig werden und schrieb im Jahre 1953 in seinem Buch »Berlin Berlin 1945–1953« rückschauend: Das Berlinischste aber an Berlin war der Berliner, die lebendig gewordene Unsentimentalität, der helle Instinkt, der ewig breite Witz, das war die Abkehr von allem Pathos, das war die Kritik, vor allem die Selbstkritik, die Ironie, der Kampf gegen die Phrase, das war das Tempo, das die anderen Europäer immer ein wenig »amerikanisch« anmutete; das war Bereitschaft, alles zu akzeptieren, gleichgültig, von wo es kam, wenn es gut war, die Bereitschaft, französisch zu essen, Wiener Kaffee und englischen Whisky zu trinken, amerikanische Wagen zu fahren. Das war die Skepsis allen politischen Phrasen gegenüber, auf die man nun einmal nicht hereinfiel oder doch nicht für lange.

Ja so war er, konstatierte Riess an anderer Stelle, vieles war ihm schnuppe, er war ein bißchen skeptisch und gleichgültig, keß, mit einem gewissen trockenen Humor begabt, äußerlich rauh, aber doch immer hilfsbereit, und von einer Kameradschaft, wie der Asphalt übervölkerter Städte sie schafft, vor allem aber: er war schnell und hell in seinen Reaktionen.[…] Und nun war er, sozusagen über Nacht, wieder geboren. Er war wieder da, der alte Berliner. Und vielleicht, so dachte ich jetzt, war er nie wirklich fortgewesen. Vielleicht hatte er auch unter den Nazis weitergelebt, und vielleicht war dies der Grund dafür, daß die Nazis Berlin nie richtig erobert hatten. Die Berliner konnten sich nun einmal für hohle Schlagworte nicht erwärmen– und es war unwahrscheinlich, daß, was Dr.Goebbels nicht gelungen war, nun dem Obersten Tulpanow gelingen sollte. Besonders während der Blockade bewunderte Riess die Ruhe und Gelassenheit, mit der die Berliner die vertrackte Situation meisterten. Denn diese Ruhe wurde für jeden unvergeßlich, der die Blockade von Berlin miterlebte.

Der Berliner Humor und seine Tradition: Adolf Glassbrenner

Auf der Suche nach Günter Neumanns künstlerischen Wurzeln reicht es nicht aus, allein auf das Kabarett der Zwanzigerjahre zu verweisen. Die tiefe Verwurzelung Neumanns im Berlinischen und in der Berliner Geschichte wird umso deutlicher, wirft man einen Blick auf (Georg) Adolf (Theodor) Glaßbrenner (1810–1876). Glaßbrenner begann unter dem Pseudonym »Brennglas« im Jahre 1832 mit der Herausgabe einer Serie von humoristischen Groschenheftchen mit dem verheißungsvollen Titel: »Berlin wie es ist – und trinkt«, eine Persiflage auf die besonders in den 1820er- und 1830er-Jahren populäre »Wie-es-ist-Literatur«, die in jener Zeit einen wahren Boom erlebte. In kurzen Abständen erschienen Stadtbeschreibungen wie z. B.: »Rom wie es ist«, »Paris wie es ist«, »London wie es ist«. Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen, denn kaum eine auch nur halbwegs sehenswerte europäische Metropole fehlte in dieser Reihe. Dabei handelte es sich in der Regel um wenig originelle Kompilationen aus früheren Reisebeschreibungen. Zu den rühmlichen Ausnahmen gehört die gleichermaßen kritische wie auch sachliche Berlin-Beschreibung des Verfassers, der sich C. von Kertbeny nennt, aus dem Jahre 1831 »Berlin wie es ist. Ein Gemälde des Lebens dieser Residenzstadt und ihrer Bewohner, dargestellt in genauer Verbindung mit Geschichte und Topographie«, die einige Berühmtheit erlangte.

Glaßbrenner lieferte indes mit seinen humoristischen Szenen ein anderes, eigentümliches »Sittengemälde« der Stadt Berlin: das Berlin der niederen Stände, die sich allmählich gegen die Obrigkeit aufzulehnen begannen. Seine Schriften erfreuten sich in weiten Kreisen der Bevölkerung außergewöhnlicher Beliebtheit. Die Tatsache, dass derartige Schriften einen relativ großen Leserkreis erreichten, veranlasste die preußische Polizei, den Witz sehr ernst zu nehmen. Sie verbot die Heftchen 1836 in den preußischen Staaten. Glaßbrenner ließ daraufhin weitere Hefte in Leipzig drucken, wo die Zensurbestimmungen weniger rigide gehandhabt wurden.

Adolf Glaßbrenner, um 1840

Das erste Heft dieser Reihe trug den Titel »Eckensteher«. Glaßbrenner lässt seinen berühmten Eckensteher Nante das Berlinische ausgiebig nutzen. Die Leser lachten nicht nur über, sondern vielmehr mit Nante, der mit entwaffnender Naivität die Borniertheit des Adels, die Beschränktheit des preußischen Beamtentums sowie die Engstirnigkeit der Bürger gleichsam ungewollt zu entlarven verstand. Neben dem Eckensteher Nante schuf Glaßbrenner den »Proletarier« Guckkästner, der die Geschehnisse respektlos, aber treffsicher kommentiert, den Kleinbürger Buffey und daneben zahlreiche andere typische Berliner Charaktere: Hökerinnen, Köchinnen und Fuhrleute. Die unteren Schichten des Volkes standen im Mittelpunkt. Robert Springer, einer der populärsten zeitgenössischen Chronisten der Stadt, würdigte Glaßbrenners Schriften in seiner 1850 erschienenen Stadtbeschreibung »Berlin’s Strassen, Kneipen und Clubs im Jahre 1848«: Diese Typen, so schrieb Springer, hatten Fleisch und Blut, man hatte sie an der Poststraßen-Ecke gesehen, oder auf dem Köllnischen Fischmarkte, in Moabit oder vor dem Schönhauser Thore, obgleich man im Vorübergehen nicht die Quintessenz ihrer geistreichen Unterhaltung genossen hatte, wie sie in Glaßbrenner’s Broschüren geboten wurde. Diese Charakteristiken waren von unübersehbarem Einfluß. Es wurde durch ihren komischen Reiz eine Annäherung der verschiedensten Stände bewirkt, die Provinzialisten erbauten sich in den langweiligen Winterabenden an den Tausendsappermentwitzen des gehaßten und beneideten Berliners, in den vornehmen Teezirkeln hörte man nicht ungern ein populäres Bonmot, selbst bei Hofe lachte man darüber[…]. Eine doppelte Wichtigkeit erhielten diese Hefte und ihre Nachahmungen dadurch, daß sie benutzt wurden, in der harmlosesten und anscheinend unbedeutendsten Weise höhere Interessen, politische oder soziale, zu berühren und das Volk, dem sie zugänglich waren, zu gleicher Zeit auf Dinge hinzuleiten, die ursprünglich seinen Besprechungen gänzlich fremd gewesen waren.

Glaßbrenner verstand es wie kein anderer vor ihm, das Material des Berlinischen in all seinen Facetten zu nutzen. So ließ er den Kleinbürger anders reden als den Arbeiter. Jedem Vertreter einer bestimmten Bevölkerungsschicht schrieb er eine andere, für ihn typische Sprache auf den Leib. Die Techniken, die Glaßbrenner anwandte, und die letztlich seinen Erfolg begründeten, werden wir bei Günter Neumann wiederfinden.

Paul Lincke, Rudolf Nelson und Victor Hollaender, der Vater Friedrich Hollaenders, begannen kurz nach der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg literarisch-kabarettistische Revuen für das Metropol-Theater zu schreiben. Die Protagonisten dieser vom Berliner Lokalkolorit geprägten Revuen waren Berliner Typen, die den Glaßbrenner’schen Figuren sehr verwandt waren und ähnlich wie Nante oder Guckkästner die politische und gesellschaftliche Entwicklung kommentierten. Auf dieser Grundlage entwickelte sich in der Weimarer Republik das als »typisch« bezeichnete Berliner Kabarett.

Günter Neumann und das Berliner Kabarett bis 1945

Günter Christian Ludwig Neumann wurde am 19. März 1913 in der Berlin-Charlottenburger Mommsenstraße 57 geboren. Sein Vater, der Uniformfabrikant Curt Neumann, hatte mit dem Militär eher weniger zu schaffen, denn er fabrizierte Uniformen für Straßenbahnschaffner und andere zivile Berufe. Zudem pflegte er schöngeistige Hobbys, was auf seinen Sohn sicher nicht ohne Einfluss blieb. Er schriftstellerte und soll zudem ein nicht unbegabter Musiker gewesen sein. Günter besuchte von seinem sechsten bis zum neunten Lebensjahr eine Charlottenburger Privatschule und wechselte dann auf die Kaiser-Friedrich-Schule. Privaten Musikunterricht erhielt er ab dem zwölften Lebensjahr bei Professor Heinz Tiessen, der an der Musikhochschule Charlottenburg unterrichtete. Günter Neumann wuchs in einer Zeit des kulturellen Aufbruchs und der künstlerischen Vielfalt auf. Er war gerade sechs Jahre alt, als Max Reinhardt in den Kellerräumen des Schauspielhauses am Schiffbauerdamm sein literarisch-politisches Kabarett »Schall und Rauch« wiedereröffnete, das ihm um die Jahrhundertwende noch erheblichen Ärger mit der inzwischen abgeschafften preußischen Zensur eingebracht hatte. Der junge Friedrich Hollaender, dessen Werk den Werdegang Günter Neumanns stark beeinflussen sollte, schrieb für »Schall und Rauch« die Musik, Kurt Tucholsky verfasste Texte. Der ebenfalls noch blutjunge Hubert von Meyerinck, der später in den Kabarett-Revuen Günter Neumanns brillieren sollte, interpretierte hier die Balladen von Klabund.

Günter Neumann 1914

Das kulturelle Leben der Stadt war einem hastigen Wandel unterworfen. Kleinkunstbühnen von hohem künstlerischem Anspruch schossen vor allem im Berliner Neuen Westen, rund um den Kurfürstendamm, wie Pilze aus dem Boden – und verschwanden mitunter ebenso schnell wieder. Die Charakterdarstellerin Rosa Valetti eröffnete im Dezember 1920 im ersten Stock des ehemaligen »Cafés des Westens« ihr literarisch-politisches Kabarett »Größenwahn«. Die Texte lieferten Aristide Bruant, Klabund, Frank Wedekind und Erich Mühsam, um nur die bekanntesten Namen zu nennen. Friedrich Hollaender galt als der »Hauskomponist« des »Größenwahn«. Blandine Ebinger, die bereits im »Schall und Rauch« aufgetreten war, empfahl sich hier als edle Chansonniere. Wenig später eröffnete Trude Hesterberg, die die Berliner von der Sprech- und Operettenbühne kannten, im Keller des »Theaters des Westens« in der Kantstraße ihre »Wilde Bühne«. Hier traten Kate Kühl, Joachim Ringelnatz, Wilhelm Bendow (Wo laufen sie denn?), Willi Schaeffers, die Tänzerin La Jana und viele andere auf. Zum Autorenstamm der »Wilden Bühne« gehörten Kurt Tucholsky, Marcellus Schiffer und Walter Mehring. Mischa Spoliansky schrieb teilweise die Musik.