Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elsengold Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

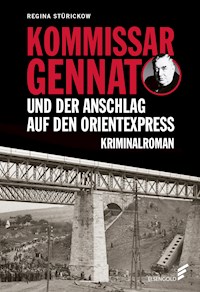

- Serie: Gennat-Krimi

- Sprache: Deutsch

Eine gefährliche Raubmörder-Bande treibt ihr Unwesen in Berlin, als im Herbst 1932 die 75-jährige Frau eines Markthändlers in ihrer Wohnung überfallen und umgebracht wird. Die Spur führt Kommissar Gennat zum Ringverein "Felsenfest". Doch die Ermittler stoßen dort auf eine Festung des Schweigens. Gennat bittet seinen Freund, den Polizeireporter Max Kaminski, um Hilfe. Der fürchtet allerdings, von den Ringbrüdern schnell enttarnt zu werden. Kaminskis Frau Lissy hat die zündende Idee: Mit falscher Identität sucht sie den Kontakt zu den Frauen und Freundinnen der Ringbrüder. Um nicht aufzufliegen, muss sie sich an einem Verbrechen beteiligen. Hat man ihr eine Falle gestellt? Sie gerät in Lebensgefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

REGINA STÜRICKOW

Kommissar Gennat unddie Frau am Fenster

Kriminalroman

Der Elsengold Verlag ist ein Imprint des BeBra Verlages.

© BeBra Verlag, Berlin

Umschlaggestaltung: Goscha Nowak (Titelfoto: akg-images)

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-96201-129-1 (epub)

ISBN 978-3-96201-128-4 (print)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.bebraverlag.de

www.elsengold.de

www.was-mit-geschichte.de

INHALT

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Epilog

Nachwort

PROLOG

Donnerstag, 6. Oktober 1932

Er zog die Schiebermütze tiefer ins Gesicht und zündete sich eine Zigarette an. Zufrieden grinste er vor sich hin. Nichts konnte schiefgehen, alles war perfekt geplant. In wenigen Stunden würde er über alle Berge sein. Er schlenderte ein Stück die Straße entlang und bog von der Augsburger nach links in die Lutherstraße. Vor dem Juweliergeschäft an der Ecke hielt er kurz inne und betrachtete die Colliers und Uhren in der Auslage. Hier müsste ganz schön was zu holen sein, ging es ihm durch den Kopf. Von Schmuck hatte er jedoch keine Ahnung, zudem verspürte er nicht die geringste Lust, sich von einem Hehler übers Ohr hauen zu lassen. Bei der Sache jetzt winkten ihm mindestens 20 000 Mark. Ein kinderleichter Einbruch! Er brauchte das Geld sozusagen nur abzuholen. Noch am Abend würde er dann in den Zug steigen, diesen gottverdammten Schlamassel, in den er immer wieder geriet, endlich hinter sich lassen und mit seiner Geliebten weit weg von Berlin ein neues Leben anfangen.

Wenige Meter vor dem Eingang des Hauses Nr. 19 blieb er stehen, warf den Zigarettenstummel auf das Pflaster und trat ihn aus. Im selben Moment hastete eine junge Frau an ihm vorbei. Mit der einen Hand schleppte sie ein prall gefülltes Einkaufsnetz, mit der anderen zog sie ein plärrendes Gör hinter sich her und steuerte schnurstracks auf die Nummer 19 zu. Schnell drehte er sich weg und tat so, als zünde er sich eine neue Zigarette an, doch die missgelaunte Mutter beachtete ihn gar nicht. Eilig huschte sie mit dem nörgelnden Kind ins Haus. Er wartete noch eine Weile, dann zog er aus seiner Hosentasche die Skizze, die er sicherheitshalber eingesteckt hatte und faltete sie auseinander. Er ging durch den Nebeneingang, der direkt auf den Hof führte. Alles war genau so, wie im Plan eingezeichnet: Das Vorderhaus, links ein Seitenflügel, ein Hinterhaus und ein gartenartiger Hof, hell, sauber und ruhig. Vorsichtig schaute er sich um. Keine Menschenseele. – Da wo er herkam, waren die Höfe eng, schmutzig, dunkel und stickig, mit Scharen von sich zwischen Mülltonnen balgenden Kindern.

Die Marktleute Hermann und Auguste Könicke und ihr erwachsener Sohn Walter lebten in der Zweizimmerwohnung im Parterre des Seitenflügels. Seinen Informationen zufolge war donnerstags nachmittags niemand zu Hause, denn an diesem Tag gingen die beiden Männer – regelmäßig wie ein Uhrwerk – gleich nach dem Mittagessen zu irgendeiner Versammlung. Wenig später wurde Frau Könicke dann von ihrer älteren Tochter, sie war verheiratet und wohnte woanders, abgeholt. Zusammen erledigten sie Einkäufe und gingen meistens noch in ein Café. Vor sechs Uhr waren sie nie zurück. Die alte Könicke sei schlecht zu Fuß und ging deshalb am Stock, hatte man ihm gesagt. Irgendeine Krankheit. Weiß der Teufel, was es war.

Er hielt auf die Tür zu, die laut Skizze in einen engen, zum Seitenflügel gehörenden Flur führte. Durch diesen gelangte man demnach zur Wohnung der Marktleute. Ein Geräusch ließ ihn innehalten. Es kam aus dem Aufgang des Hinterhauses. Erst jetzt bemerkte er, dass die Tür halb offen stand. Jemand kam die Treppe herunter.

Der Hof war von denen der Nebenhäuser durch eine mannshohe Mauer getrennt. Eine Holzpforte, die den Durchgang zum Nachbargrundstück gewährte, war so morsch und verfallen, dass sie nicht mehr geschlossen werden konnte. Er zwängte sich hindurch und suchte hinter dem Mauervorsprung Deckung. Schlurfende Schritte näherten sich. Einen Blick um die Ecke zu werfen, wollte er lieber nicht wagen. Nur keinen Fehler machen.

„Titus, wo treibst du dich schon wieder rum?“ Die Frauenstimme klang alt, aber energisch. „Titus, du Schlawiner. Mama hat einen feinen Heringskopf für ihren Liebling. Miez, miez, hol dir deinen Heringskopf. Hol ihn dir!“

Die Stimme kam näher. Er sah, wie sich eine alte Frau mit hennaroten Haaren und einem geblümten, kimonoartigen Kleid – oder war es ein Morgenmantel? – dem Nachbargrundstück näherte. Den rechten Arm hatte sie ausgestreckt, zwischen Daumen und Zeigefinger einen Fischkopf haltend. Die anderen Finger spreizte sie weit ab, wobei ihre langen Fingernägel so bedrohlich wirkten, dass er unwillkürlich an die Hexen und bösen Feen denken musste, die er aus Märchen kannte. Genau so hatte er sie sich immer vorgestellt. Rasch suchte er im dichten Gestrüpp der Sträucher hinter der Mauer Schutz.

„Miez, miez!“ Die Rothaarige blickte sich eine Weile suchend um und murmelte etwas für ihn Unhörbares vor sich hin. Dann machte sie wieder kehrt. Er grinste in sich hinein. Titus stand offenbar nicht der Sinn nach stinkenden Heringsköpfen. „Verzieh dich bloß, du alte Schreckschraube und lass mich endlich meine Arbeit machen“, zischte er vor sich hin. Es schien ihm eine Ewigkeit zu dauern, bis er hörte, wie sich die schlurfenden Schritte im Treppenhaus des Hinterhauses verloren.

Erst als alles still war, löste er sich aus seinem Versteck und erreichte mit wenigen Schritten den Aufgang zum Seitenflügel. Laut der Skizze führte ein schmaler dunkler Gang zu der Parterrewohnung der Könickes. Er tastete in seiner Hosentasche nach dem Schlüsselbund mit den Dietrichen und wählte routiniert den richtigen aus. Leichter als gedacht, nur mit einem kaum hörbaren Klicken, ließ sich die Wohnungstür öffnen. Die Könickes hatten sie wohl nur zugezogen und vergessen abzuschließen. Prüfend sah er sich um: Ein langer, mit aufgestapelten Briketts, leeren Obstkisten und allem nur erdenklichen Gerümpel vollgestellter Korridor. Alles war so wie beschrieben, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Er war auf der Hut, kein Geräusch zu machen, fürchtete er doch, von Nachbarn gehört zu werden. Durch die Glasscheibe in der oberen Hälfte der Küchentür fiel vom Hof her Licht, und die Tür stand halb offen. Er warf einen neugierigen Blick in die Küche und erstarrte: Die alte Könicke saß am Tisch und nähte Knöpfe an ein Hemd. Auf einem Hocker gleich neben ihrem Stuhl stand ein großer Nähkasten.

Er fluchte in sich hinein. Also hatte die Tochter ihre Mutter noch nicht abgeholt – die Verabredung abgesagt oder schlichtweg vergessen. Er sah, wie die Alte aufstand, ihr Nähzeug hinlegte und mit unsicheren Schritten zum Fenster ging, um einen Flügel weit zu öffnen. Schnell wich er in den Schatten der Tür zurück und beobachtete sie durch die Glasscheibe. Ohne aufzuschauen, ging sie zurück und setzte sich wieder. Erleichtert atmete er auf und dachte nach. Er musste das Geld haben – koste es, was es wolle! Es wäre für ihn ein Leichtes, die Alte zu überwältigen und niederzuschlagen, schnell ins Wohnzimmer zu gehen und die Kohle aus dem Schreibtisch zu nehmen. Andererseits wollte er kein Risiko eingehen, denn jeden Augenblick konnte ja doch noch die Tochter kommen. Bloß nicht erwischt werden, bloß nicht wieder ins Zuchthaus! Ihm blieb nur eine Möglichkeit. Er musste herausfinden, ob die alte Könicke tatsächlich nie auf den Markt mitging. Das dürfte kein Problem sein, überlegte er. Am nächsten Markttag brauchte er sich auf dem Winterfeldtplatz nur umzusehen. Waren die Könickes zu dritt am Stand, hatte er in der Wohnung freie Bahn. Er hielt seine Idee für ausgezeichnet und beschloss, jetzt lieber vorsichtig zu sein und unverrichteter Dinge das Feld zu räumen. Genauso lautlos wie er gekommen war, wollte er auch wieder verschwinden. Niemand würde merken, dass ein Fremder in der Wohnung war. Doch noch bevor er den ersten Schritt tat, schepperte es hinter ihm. Eine emaillierte Kanne war heruntergefallen. Er zuckte zusammen, denn ihm war nicht bewusst gewesen, irgendetwas heruntergerissen zu haben.

Die Alte hatte es ebenfalls gehört, legte prompt ihr Nähzeug auf den Tisch, drehte sich, irgendetwas vor sich hinmurmelnd, um und griff nach ihrem Stock. Das Aufstehen bereitete ihr zwar Mühe, dennoch bewegte sie sich erstaunlich behände in Richtung Flur.

Ohne entdeckt zu werden, schaffte er es nicht mehr bis zur Wohnungstür. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren! Der Skizze zufolge war hinter dem Vorhang, von dem ihn nur ein Schritt trennte, eine Nische mit Putzutensilien, einer Leiter und einem Regal mit diversen Haushaltsgegenständen. Schnell schlüpfte er hinter den Vorhang und lugte durch ein kleines Loch im Stoff. Eine Ewigkeit schien zu vergehen. Plötzlich spürte er, wie sich hinter ihm etwas bewegte und etwas Pelziges an seiner Hand entlangstrich. Schnell zog er sie zurück. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, denn unwillkürlich kam ihm der Einbruch in die Fürstengruft in Weimar in den Sinn, wo er zusammen mit seinen Komplizen die Holzsarkophage aufgeschraubt und die Zinksärge mit Büchsenöffnern aufgebrochen hatte, um an den Schmuck zu kommen, den man den verstorbenen Adligen mit auf ihre sogenannte letzte Reise gegeben hatte. Im Knast hatten sie ihm dafür den Namen „Leichenmanne“ verpasst.

Heute bereute er die Sache, denn für diesen Bruch zweieinhalb Jahre ins Zuchthaus zu gehen, hatte sich nicht gelohnt, war die Beute doch weit geringer ausgefallen als erhofft. Zudem war einer seiner Kumpel während der Aktion von einer Ratte in den Finger gebissen worden. Die Wunde hatte sich entzündet und zunächst musste der Finger, dann die ganze Hand amputiert werden. Seither hatte er panische Angst vor diesen Bestien. Nur nicht von einer Ratte gebissen werden!

Regungslos verharrte er hinter dem Vorhang. Wenn die Alte ihn entdeckte, blieb ihm nichts anderes übrig, als sie niederzuschlagen, ging es ihm blitzschnell durch den Kopf. Er konnte sehen, wie sie sich am Türrahmen festhielt und ihren Stock in die Höhe reckte. „Diesem Strolch zieh ick die Hammelbeene lang!“, schimpfte sie in seine Richtung. „Dir werd ick zeigen, wo der Hammer hängt, du elender Lümmel!“ Sie trat direkt auf ihn zu. „Komm da raus, du Miststück, oder ick schlag dir tot.“ Er hielt den Atem an, rührte sich nicht. Sie holte aus und hieb, haarscharf an seiner Schulter vorbei gegen den Vorhang. Im selben Augenblick sprang etwas mit einem tierischen Schrei und wütendem Fauchen aus dem Regal. Nur kurz sah er es: Ein ungewöhnlich großes, schwarzgrau getigertes Tier. Die vermeintliche Ratte entpuppte sich als eine stattliche Katze. Mit gesträubtem Fell flitzte sie in Richtung Küchenfenster und sprang hinaus. Die Alte schimpfte ihr hinterher. „Du pinkelst mir nicht noch einmal auf meinen juten Teppich. Vorher dreh ick dir den Hals um!“ Die Alte schlurfte zurück an den Küchentisch und war gerade im Begriff, sich wieder ihrem Nähzeug zu widmen, als er vom Hof her die Stimme der Frau mit den Hennahaaren vernahm. „Sie haben meinen Titus eingesperrt, Sie Katzenhasserin, Sie Unmensch! Seit Stunden schon suche ich das arme Tier. Der wär mir ja fast verhungert. Wenn Sie sich noch einmal an meinen Tieren vergreifen, zeig ich Sie an!“

„Ihr Drecksvieh von Kater hat heute schon wieder auf meinen guten Teppich gepisst!“

Die Angesprochene fauchte ähnlich ihrem Kater. „So etwas macht mein Titus nicht. Jedenfalls nicht, wenn ein Teppich sauber ist. Das ist ein anständiger Kater. Wer weiß, wer das war, bei dem Gesindel, das in Ihrer Wohnung ein und aus geht, wundere ich mich über gar nichts! Na ja, Marktschreier eben. Was will man da schon erwarten?“

„Sie Hexe, Sie! Das ganze Haus stinkt nach Ihren elenden Viechern! Bei mir ist es so sauber, da können Sie vom Fußboden essen!“

„Gott bewahre“, rief die Hennarote entsetzt aus. „Ich will mich ja schließlich nicht vergiften. Außerdem weiß im Haus doch jeder, was mit Ihrem Sohn los ist! Laufend schleppt dieser Nichtsnutz fremdes Gesindel ins Haus. Wenn da mal was Schlimmes passiert, würde ich mich gar nicht wundern. Und dann diese Nutte, die sich hier ständig herumtreibt. Widerlich. Einfach widerlich!“

Die alte Könicke erhob drohend ihren Stock: „Ich warne Sie! Lassen Sie meinen Walter aus dem Spiel. Ich zeige Sie an, wenn Sie weiter Lügen über meinen Jungen …“

Das Gezanke der Frauen wurde immer lauter. Ohne lange nachzudenken, nahm er die Gelegenheit wahr, um aus der Wohnung zu schleichen und die Tür leise hinter sich zuzuziehen. Die beiden Frauen waren so in Rage geraten, dass sie ihn nicht bemerkten. Er verschwand über das Nachbargrundstück und gelangte durch das Nebenhaus zurück auf die Augsburger Straße. „Dieses verdammte Katzenvieh“, schimpfte er. Wohl oder übel musste er seine Abreise um ein paar Tage verschieben. Jetzt brauchte er erst einmal einen neuen Plan. Beim nächsten Mal durfte nichts schiefgehen.

I

Sonnabend, 22. Oktober 1932

Der Reporter Max Kaminski hatte seinen Wecker zwar auf sieben Uhr gestellt, doch seit Viertel nach sechs war er schon wach. Er tastete über das Bett neben sich. Niemand da. Er stand auf, ging ins Bad, wusch und rasierte sich, zog sich an und ging in die Küche, wo ihn der Duft frisch gebrühten Kaffees empfing. Seine Frau Lissy und die Kinder, der siebzehnjährige David sowie die elfjährigen Zwillinge Wolfgang und Clara, waren mit dem Frühstück schon fast fertig. Kaminski warf einen Blick auf die Küchenuhr. Es war zwanzig vor sieben. „Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Seid ihr aus dem Bett gefallen?“ Er gab Lissy einen Kuss.

„Wolfgang und Clara haben vor dem offiziellen Unterricht Chorprobe“, erklärte Lissy.

„Das nennt man nullte Stunde. Die ist nur für den Chor“, belehrte Clara ihren Vater stolz.

„Aha. – Und wer hat die Schrippen geholt?“, fragte Kaminski, indem er sich an den Tisch setzte. „Das Hausmädchen hat doch frei.“

Als sitze er im Lateinunterricht, hob David die Hand: „Ich wollte Mama eine Freude machen.“

„Quatsch“, nuschelte Clara, den Mund voller Schrippe und Erdbeermarmelade in den Mundwinkeln. „Spinn doch nicht. Du bist verliebt in das blonde Lehrmädchen.“

David wurde rot und seine Mutter kicherte. „Deine kleine Schwester hat eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe, findest du nicht?“

„Unsinn!“, knurrte David.

Kaminski grinste vor sich hin. „Jedenfalls hat unser Sohn einen guten Geschmack.“

„Na das ist ja’n Ding! So kommt’s also raus!“, brauste Lissy auf. „Deshalb kaufst du immer noch eine Streuselschnecke, bevor du in die Redaktion fährst! Bist du nicht ein bisschen zu alt für die Kleine?“

Kaminski verschluckte sich vor Lachen, musste husten und schnappte nach Luft: „Also Lissy! Ich bin in den besten Jahren, wie man so schön sagt, und ich muss dir jetzt gestehen, dass es noch viel schlimmer ist, als du denkst: Die Schnecke ist nämlich für unsere hübsche neue Redaktionssekretärin. Die schenkt ihre Aufmerksamkeit nämlich nur Männern, die sie regelmäßig mit frischen Streuselschnecken füttern.“

David lachte laut auf, und die Zwillinge kicherten verlegen. Lissy zog eine Schnute. „Tut mir leid, aber ich finde das überhaupt nicht lustig.“

„Die Gruners fahren morgen alle in den Grunewald raus. Vielleicht sogar bis nach Potsdam“, wechselte Wolfgang zu aller Erleichterung das Thema.

„Könnten wir eigentlich auch machen, oder lasst uns doch mal wieder an den Schwielowsee fahren. Da waren wir ewig nicht mehr“, schlug Kaminski vor.

Clara maulte: „Das ist ja so weit. Ich möchte lieber …“

„Du blöde Kuh“, fuhr Wolfgang seiner Schwester über den Mund. „Du hast doch keine Ahnung. Ich meine doch nicht mit dem Auto! Das ist ja langweilig!“

„So, so. Der junge Mann bevorzugt eine Pferdekutsche? – Reicht dem edlen Herrn ein Vierergespann oder sollen es doch lieber sechs Pferde sein?“, hakte Kaminski amüsiert nach.

„Ach Papa! Die Gruners fahren natürlich mit ihren neuen Fahrrädern.“

„Aha.“

„Ich will auch ein Fahrrad. Albert hat mich auf seinem schon mal fahren lassen. Das ist sooo toll. Dann könnte ich jeden Morgen zur Schule …“

Lissy schüttelte energisch den Kopf. „Du brauchst gar nicht weiterzureden! Kommt überhaupt nicht infrage. Das ist viel zu gefährlich.“

„Albert kommt jetzt jeden Morgen mit dem Rad zur Schule.“

Lissy warf ihrem kleinen Sohn einen drohenden Blick zu. „Wenn Albert aus dem vierten Stock aus dem Fenster springt, springst du dann hinterher?“

„Das ist ein ganz doofer Vergleich“, murmelte Wolfgang beleidigt.

Clara zeigte auf ihren Bruder. „Wenn der ein Fahrrad bekommt, will ich auch eins“, forderte sie unmissverständlich. „Kriege ich noch Muckefuck?“, fragte sie und hielt ihrer Mutter die leere Tasse hin. Lissy goss ihr aus der kleineren Kanne nach, denn für die Kinder machte sie, wenn es nicht gerade Kakao gab, den abfällig Kinderkaffee oder Muckefuck genannten Kathreiner Malzkaffee. Lissy trank ihn manchmal sogar selbst.

David stützte den Ellenbogen auf den Tisch, legte das Kinn in die Hand und murmelte verträumt: „Ein Fahrrad? Keine schlechte Idee. Kann ich auch gut gebrauchen. Dann könnte ich an den Wochenenden mit Gerda schöne Ausflüge machen. An den Wandlitzsee, oder auch ein bisschen weiter …“

„Bin ich ein Krösus?“, unterbrach Max, dessen gute Laune auf den Nullpunkt absackte.

„Was ist ein Krösus?“, wollten Wolfgang und Clara gleichzeitig wissen.

„Lasst euch das von eurem großen Bruder erklären und macht jetzt endlich, dass ihr in die Schule zu eurem Chor kommt. Ihr seid ziemlich spät dran.“

„David, bringst du uns?“, fragte Wolfgang, der in seinem Bruder einen Verbündeten in Sachen Fahrrad witterte.

„Aber na klar!“

Die Kinder verabschiedeten sich und Kaminski rief ihnen nach: „Ich schlage vor, ihr verdient euch das Geld für die Fahrräder selbst. Ihr könnt ja in den Hinterhöfen singen gehen. Wie Sterntaler werden die Groschen der Mieter auf euch niederregnen – damit ihr schnell wieder aufhört und verschwindet!“

Lissy legte den Zeigefinger an ihre Lippen. „Sag das bloß nicht so laut. Die bringen es fertig und machen das wirklich.“

Als die Wohnungstür hinter den Kindern ins Schloss gefallen war, atmete Kaminski auf. „Die Wünsche unserer Kinder nehmen allmählich überhand. Findest du nicht?“

Lissy zuckte mit den Schultern. „Wen wundert’s. Wir verwöhnen sie, deine Eltern verwöhnen sie und meine Eltern nicht weniger. Und was kommt dabei heraus? Verwöhnte, anspruchsvolle Kinder!“

„Mag sein“, murmelte Kaminski und trank seinen Kaffee. „Aber wir steuern unsicheren Zeiten entgegen. Wirtschaftlich wie politisch. Auch unseren Kindern wird das nicht mehr lange verborgen bleiben.“

„Und es könnte schneller gehen, als wir denken!“, stimmte Lissy zu. „Sogar die Trikotagenfabrik meiner Eltern bekommt das schon zu spüren. Vater will sogar einen Kompagnon in die Firma nehmen. Einen Interessenten gibt es wohl auch schon.“

„Und? Wer ist das?“

„Keine Ahnung. Er soll aber bereit sein, viel Geld in die Firma zu stecken. Papa will doch unbedingt modernisieren – sagt er.“

„Modernisierung hin oder her. Ob dein Vater das verkraftet, nicht mehr alles allein entscheiden zu können?“, gab Kaminski zu bedenken. „Dein Urgroßvater hat die Firma gegründet, dein Großvater hat sie groß gemacht und dein Vater leitet sie nun schon seit seinem zweiundzwanzigsten Lebensjahr. Er ist mit dem Betrieb nicht nur aufgewachsen, sondern auch verwachsen.“

Lissy zuckte mit den Schultern. „Er behauptet, sich zu diesem Schritt entschlossen zu haben, weil er nicht mehr so viel arbeiten will. Ich wage das zu bezweifeln. Ich glaube eher, dass es einfach nicht mehr so gut läuft. Mama hat mich letztens gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, wieder in das Geschäft einzusteigen. Ich würde dann die Geschäftsführung der Filiale in der Tauentzienstraße übernehmen.“

„Und? Was hast du gesagt?“

„Ich wollte sie nicht allzu sehr enttäuschen und habe versprochen, darüber nachzudenken.“

„Wenn du mich fragst, solltest du das auch tun. Ein so eleganter Laden passt zu dir. Deine ehrenamtliche Arbeit bei der Fürsorge müsstest du dann natürlich aufgeben. Ich finde ohnehin, dass …“

„Zerbrich dir bitte nicht deinen Kopf über meine Angelegenheiten. Das ist einzig und allein meine Sache!“ Lissys scharfer Tonfall duldete keinen Widerspruch.

Kaminski wusste aus Erfahrung, dass es keinen Sinn hatte, weiter zu insistieren und wechselte lieber das Thema. „Es ist Sonnabend. Lass uns doch heute Abend ins Kino gehen, anschließend in ein nettes Restaurant und dann vielleicht noch in eine Cocktailbar.“

Lissy schüttelte den Kopf. „Geht leider nicht. Eine wichtige Versammlung. Da muss ich unbedingt hin, und das kann dauern. Du weißt ja, wie das ist.“

Kaminski stöhnte auf. „Oh ja! Von deinen Versammlungen weiß ich in der Tat ein traurig Lied zu singen! Etwa schon wieder so eine Sache mit deinen Frauenrechtlerinnen oder diesen Fürsorgerinnen von der Wohlfahrt? Und das an einem Sonnabend!“

„Ich kann’s nicht ändern. Die Leute brauchen mich halt.“

„Mag sein, aber du hast auch eine Familie, die dich braucht, falls du das vergessen haben solltest.“

„Mir macht es halt Spaß, mich um Menschen zu kümmern, denen es nicht so gut geht wie uns. Was das betrifft, lasse ich mir von niemandem reinreden, auch nicht von dir. Deine Mutter ist in dieser Beziehung Gott sei Dank ganz anders. Sie ist auf meiner Seite und unterstützt mich, wo immer sie kann. Außerdem kannst du beim besten Willen nicht behaupten, dass ich euch vernachlässige.“

„Ihr Frauen haltet zusammen wie Pech und Schwefel“, knurrte Kaminski. „Das ist mir schon klar.“

Lissy antwortete nicht.

„Noch Kaffee?“, fragte sie nach einer Weile des Schweigens.

Kaminski bejahte mit einem Nicken.

„Auf der Aktentasche in der Diele liegt deine neue Leica. Willst du die etwa mitnehmen? Du kannst doch noch gar nicht damit umgehen“, stichelte Lissy und schenkte beiden Kaffee nach.

„Danke für das nette Kompliment. Aber ich fotografiere schon ganz gut. Hat Rudi Neubauer, unser Lokalchef, auch gesagt.“

„Aha. Wen oder was willst du denn fotografieren? Das hübsche Lehrmädchen aus der Bäckerei oder die Sekretärin mit Streuselschnecke und Zuckerschnute?“

„Lissy! Ich bitte dich. Hör endlich auf damit! Aber wenn du es genau wissen willst, ich muss gleich auf den Wochenmarkt am Winterfeldtplatz. Für unsere nächste illustrierte Wochenendbeilage schreibe ich eine doppelseitige Reportage über Märkte. Da brauchen wir natürlich Fotos.“

„Und die willst du machen? Dafür habt ihr doch Profis. Ich meine, richtige Fotografen.“

„Ach Lissy“, seufzte Kaminski und bestrich die zweite Hälfte seiner Schrippe mit Orangenmarmelade. „Der Fotoreportage gehört die Zukunft. Bald werden auch unsere Tageszeitungen nicht mehr ohne Fotos auskommen können. Für den Reporter wird die Fotokamera genauso unverzichtbar werden wie Schreibmaschine, Bleistift und Notizblock. Schau dir doch mal die amerikanischen Zeitungen an, oder Kurt Korffs Berliner Illustrirte Zeitung. Auch das Echo der Woche, unsere Wochenendbeilage, für die ich jetzt öfter schreiben werde, will auf dieser Erfolgswelle mitschwimmen. Mit richtig guten Fotos natürlich.“

Lissy wollte gerade etwas erwidern, als sie vom Korridor her Georg Kaminski schimpfen hörten: „Ausgerechnet heute muss ich verschlafen!“ Den Gürtel um seinen blau-weiß gestreiften Morgenmantel bindend trat er in die Küche. „Guten Morgen, ihr beiden. Habt ihr noch Kaffee für mich?“ Max und Lissy murmelten ebenfalls ein „Guten Morgen“. Lissy goss ihrem Schwiegervater ein und reichte ihm die untere Hälfte der Schrippe, die sie eigentlich für sich geschmiert hatte. Georg Kaminski winkte ab und trank im Stehen nur schnell seinen Kaffee. „Tut mir leid. Keine Zeit.“

„Du öffnest deine Praxis doch aber erst um halb neun“, wunderte sich Lissy.

„Vorher muss ich noch Hausbesuche machen. Geht nicht anders. Komplizierte Fälle.“ Und an seinen Sohn gewandt: „Übrigens, Wolfgang hat mir gestern vor dem Schlafengehen gesteckt, dass er sich nichts sehnlicher wünscht als ein Fahrrad.“

Max und Lissy schwiegen.

Georg Kaminski schaute fragend von Sohn zu Schwiegertochter. „Warum sagt ihr nichts? Hat es euch die Sprache verschlagen?“

Max Kaminski nickte: „Ja. So in etwa. Weil das eine Kette ohne Ende ist. Wenn Wolfgang ein Fahrrad will, will auch Clara eins und David natürlich auch.“

„Ja, natürlich. Das ist doch kein Problem. Oder?“

„Sie müssen lernen, dass man nicht alles bekommt, was man haben will“, meinte Lissy.

„Ein Fahrrad ist doch etwas sehr Nützliches. Wir Großeltern könnten doch …“

„Nein, ihr könntet nicht!“ Lissy schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass die Löffel klirrten und die beiden Männer zusammenzuckten. „Wolfgang bekommt kein Fahrrad und Clara und David auch nicht. Basta!“

Georg Kaminski schüttelte verwundert den Kopf und machte eine beschwichtigende Handbewegung. „Ich weiß nicht, welche Laus euch schon am frühen Morgen über die Leber gelaufen ist. Ich schlage vor, wir nehmen das Thema wieder auf, wenn ihr beide wieder bessere Laune habt.“

„Ach was“, widersprach Max. „Wir sind nicht schlecht gelaunt, aber ich habe jetzt keine Zeit für lange Diskussionen. Ich muss endlich los.“ Er stand auf, ging in die Diele und zog seinen Mantel über. Georg Kaminski stellte die leere Kaffeetasse auf den Tisch und verschwand, einen Schlager der Comedian Harmonists vor sich hin pfeifend, gut gelaunt im Bad. Lissy räumte das schmutzige Geschirr ab, ließ aber noch ein sauberes Gedeck für ihre Schwiegermutter stehen, denn Ruth hatte noch nicht gefrühstückt.

„Willst du nicht mitkommen? Du musst doch heute sicher noch einkaufen“, rief Kaminski von der Wohnungstür her.

„Zum Winterfeldtplatz? Ist mir zu weit!“, rief Lissy zurück. „Ich gehe nachher lieber mit Ruth einkaufen.“

Kaminski zuckte mit den Schultern. „Wie du meinst. Dann wünsche ich den Damen viel Spaß.“

„Ich dir auch!“, rief Lissy ihrem Mann hinterher. „Und denke beim Fotografieren daran: Die Köpfe müssen immer mit auf dem Bild sein. Oder du musst sie extra knipsen und die Bilder dann zusammenkleben!“

„Danke für den genialen Tipp. Ich werde versuchen, dran zu denken. Oder – ich schreibe es mir besser auf.“ Max wusste nur zu gut, dass seine ersten Bilder nicht als gelungen bezeichnet werden konnten. Er hatte seine Familie geknipst, aber immer fehlte gut die Hälfte der Köpfe. Diesen Fehler würde er aber mit Sicherheit nicht noch einmal machen.

II

Kriminalrat Ernst Gennat hatte schlecht geschlafen. Mehrfach war er aufgewacht und hatte angefangen zu grübeln. Seit er die Kaminskis in den Sommerferien an der Ostsee besucht hatte, ging ihm der inzwischen Jahre zurückliegende tragische Tod seiner Verlobten immer wieder durch den Kopf. All die Jahre hatte er sich für den vermeintlichen Unfall verantwortlich gefühlt, und Max Kaminski war der Erste gewesen, mit dem er offen über seine Schuldgefühle sprechen konnte. Als Unbeteiligter erkannte der Reporter Widersprüche in den Umständen, die zu dem Unglück geführt hatten, recherchierte auf eigene Faust und machte einen Segelsportler sowie zwei alte Fischer ausfindig, die Rebecca von Kindesbeinen an gekannt hatten. Nur allzu gut erinnerten sich die drei an das Mädchen und wussten von dessen Wagemut – oder dessen Leichtsinn – zu berichteten, der sogar einem erfahrenen Seebären das Blut in den Adern gefrieren ließ. An jenem Nachmittag, als ein Unwetter heraufzuziehen drohte und die meisten Schiffe lieber im Hafen blieben, wettete Rebecca mit ihrem erbittertsten Konkurrenten bei der bevorstehenden Segelregatta, dass sie ihren „Glücksstern“, so nannte sie ihr Boot, bei jedem Wetter sicher zurück in den Hafen bringen könne. Beide starteten zu einer Wettfahrt bis zu einem vorgegebenen Punkt. Ihr Rivale gab auf und kehrte vorzeitig um. Rebecca aber lachte ihn aus und segelte mit den Worten: „Ich habe die Wette schon gewonnen!“, ungeachtet aller Warnungen weiter hinaus. – Sie kehrte nie zurück. Tage später fand die Seenotrettung ihr Boot. Es war weit abgetrieben. Von Rebecca fehlte jede Spur. Jahrelang lebte Gennat in der Überzeugung, dass der Streit, den sie am Morgen des Unglückstages hatten, der Grund für ihre riskante Segeltour war, denn da war noch ein Brief, den er damals als Abschiedsbrief interpretierte. Von der Wette wusste er nichts. Der beteiligte Segler hatte nie darüber gesprochen.

Gennat frühstückte schnell, fuhr dann mit der U-Bahn zum Alexanderplatz und schlenderte gemächlich hinüber zur Roten Burg, dem roten Backsteinbau des Polizeipräsidiums an der Dircksenstraße. In der Eingangshalle warf er einen Blick auf die große Wanduhr. Sie zeigte Viertel vor neun. „Geht sicher schon wieder nach. Mindestens fünf Minuten“, murmelte er vor sich hin und steuerte auf den Paternoster zu.

Als er das Vorzimmer seines Büros im ersten Stock betrat, goss Gertrud Steiner, seine langjährige treue Sekretärin, gerade die Topfpflanze, die auf dem Fensterbrett ein trostloses Leben fristete.

Gennat grinste. „Morjen Steinerchen! Das verdammte Grünzeug wird von Tag zu Tag mickriger. Schmeißen Sie das Gestrüpp doch endlich in die Mülltonne.“

„Aber Herr Kriminalrat! So was macht man nicht!“ Ihre Empörung klang aufrichtig. „Ich bringe doch keine Pflanzen um.“ Behutsam zupfte sie ein paar vertrocknete Blätter ab. „Mein Elschen“, so nannte sie die Pflanze, „ist ja nur so schlapp, weil Sie vergessen haben, sie während meines Urlaubs zu gießen.“

„Unsinn. Die paar Tage! Das muss Ihr Elschen schon abkönnen!“

Er ging in sein Büro, legte Hut und Mantel ab, warf beides auf den Besucherstuhl und setzte sich an seinen klobigen Gründerzeit-Schreibtisch mit der dunkelgrünen, vom jahrelangen Gebrauch abgewetzten Schreibunterlage. „Steinerchen“, rief er in Richtung Vorzimmer. „Haben Sie einen Kaffee für mich? Schön schwarz, dass der Löffel drin steht und mit viel Zucker!“

„Eigentlich hätte ich Lust, Sie am ausgestreckten Arm verdursten zu lassen, Herr Kriminalrat!“, rief sie zurück.

Gennat stieß ein herzhaftes Lachen aus. „Das bringen Sie doch gar nicht über Ihr weiches Herz, Steinerchen.“

Gertrud Steiner brachte gerade den Kaffee und nahm bei der Gelegenheit auch gleich Gennats Hut und Mantel mit, um beides an die Garderobe zu hängen, als es an der Vorzimmertür klopfte. Das Büro des Leiters der Mordinspektion war nur über diesen Umweg zu erreichen. Nach dem Motto: „Aus Schaden wird man klug“, war die Tür zu Gennats offiziellem Amtszimmer schon seit Jahren verschlossen und sicherheitshalber noch von einem Aktenschrank zugestellt. Damit sollte ein für alle Mal verhindert werden, dass die schweren Jungs während eines Verhörs allzu leicht das Weite suchen konnten.

Ohne eine Antwort abzuwarten, trat Kommissar Rudolf Lissigkeit, Gennat nannte ihn insgeheim seinen Lieblingskollegen, mit einem gut gelaunten „Guten Morgen zusammen“ ein.

„Morjen Kollege. Gibt’s was Neues?“ Gennat deutete auf das grüne, durchgesessene Sofa. Lissigkeit setzte sich, während Gennat von seinem Schreibtischstuhl aufstand und in einem der grünen Sessel neben dem Sofa Platz nahm.

„Für Sie auch Kaffee, Herr Kommissar?“, fragte Gertrud Steiner.

Lissigkeit nickte. „Ja, gerne.“

„Regierungsdirektor Scholtz hat Sie in der Acht-Uhr-Konferenz vermisst, Herr Kriminalrat.“

Lissigkeits vorwurfsvoller Unterton amüsierte Gennat. „Das hat der gute Scholtz umsonst“, entgegnete er schulterzuckend. Als Chef der über die Grenzen Berlins hinaus renommierten Mordinspektion behielt Gennat sich gewisse Privilegien vor. „Dass Sie da waren, reicht doch. Gab’s denn was Interessantes?“

„Nicht wirklich. Irgendwie gleicht eine Nacht der anderen. In der Elsasser Straße hatten wir mal wieder eine nette Schießerei. Aus einem fahrenden Auto heraus wurde eine als Treffpunkt eines Ringvereins bekannte Kneipe beschossen. Zwei Personen erlitten schwere Schussverletzungen. Laut Erkennungsdienst sind etwa fünfzehn bis zwanzig Schüsse abgefeuert worden.“

Gennat zog zweifelnd die Augenbrauen hoch: „Alle Schüsse aus einem fahrenden Auto?“

Lissigkeit blätterte in seinen Notizen: „Nein. Augenzeugen zufolge wurde aus dem Lokal heraus ebenfalls geschossen.“

„Hinweise auf die Täter?“

Lissigkeit schüttelte den Kopf. „Es sieht nach einer Fehde unter Verbrechern aus. Wir können uns denken, wer es war, haben aber mal wieder keine Beweise.“

Gennat nippte nachdenklich an seinem Kaffee. „Die Brüder werden immer dreister und gewalttätiger. Noch vor drei oder vier Jahren hatten wir diese Probleme nicht.“

„An diese Zeiten kann ich mich auch noch gut erinnern“, stimmte Lissigkeit zu. „Wie oft kam der eine oder andere entscheidende Tipp, wenn wir uns gerade an Sexualmorden oder anderen Schwerverbrechen die Zähne ausbissen, aus den Reihen der Ringvereine. Auf die Brüder war Verlass. Mord war seinerzeit in ihren Kreisen noch tabu. Heute traue ich den Jungs nicht mehr über den Weg.“

„Sie übertreiben, Kollege. Es gibt schon noch so etwas wie eine Ganovenehre. Das Problem sind ja nicht die – ich nenne sie jetzt einfach mal so – altehrwürdigen Ringvereine, sondern diese sogenannten Wilden Cliquen und Rattenvereine, aus deren Reihen sich die Gewalt wie die Pest ausbreitet. Ihre Mitglieder sind blutjung, und mit zwanzig oftmals schon skrupellose, völlig enthemmte Schwerverbrecher, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.“

Lissigkeit nickte nur und kritzelte etwas in sein Notizbuch. „Mag sein, das war aber noch nicht alles: Fast gleichzeitig wurde die Polizei im Wedding zu einer schweren Schlägerei zwischen verfeindeten Ringvereinen gerufen. Daraus hatte sich eine veritable Straßenschlacht entwickelt, die einige Hundert Schaulustige anzog. Offensichtlich hatten die Zuschauer so viel Spaß an der Keilerei, dass sie das Überfallkommando am Eingreifen hinderten und die Uniformierten tätlich angriffen. Die Kollegen sahen sich letztendlich gezwungen, Schreckschüsse abzugeben. Daraufhin suchten nicht nur die umstehenden Gaffer, sondern auch die Schläger in Windeseile das Weite. Es gab auch nur vier Festnahmen.“

„Verletzte?“

„Davon ist auszugehen. Genau wissen wir es nicht. Wie schon so oft haben die Ringbrüder ihre lädierten Mitstreiter mitgenommen und in Sicherheit gebracht. Wie gesagt, die Schutzpolizei wurde vom umstehenden Publikum bedroht. Unsere Jungs mussten auf der Hut sein, um nicht selbst vermöbelt zu werden.“

„War das alles?“

„Nee, natürlich nicht. Es gab noch mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche. Ich habe mir dazu aber keine Notizen gemacht.“

„War auch nur ’ne Frage. Ist eh nicht unser Ressort“, winkte Gennat ab.

Gertrud Steiner kam herein und stellte Lissigkeit eine Tasse Kaffee auf den Sofatisch mit der Klöppeldecke. Sie wusste, dass auch er seinen Kaffee schwarz liebte, ohne Zucker. Für ihren Chef brachte sie ein Stück Stachelbeerbaiser, seine Lieblingstorte. Lissigkeit winkte dankend ab. Er machte sich nichts aus Süßem.

Gennat strahlte und rieb sich die Hände. „Eine echte Überraschung am Morgen. Danke, Steinerchen.“ Verschmitzt zwinkerte er ihr zu. „Mein Tag ist gerettet.“

„Brauchen Sie mich heute Vormittag, Herr Kriminalrat?“, fragte Lissigkeit.

„Im Prinzip nicht, aber wenn Sie nichts Dringenderes zu tun haben, würde ich mit Ihnen gerne noch einmal die Akten zu dem Raubmord in diesem Lokal in Mariendorf und dem an einem Geldboten der BVG vor der Bank am Charlottenburger Rathaus durchsprechen. Die Sache liegt mir wie ein Stein im Magen. Wir brauchen dringend Beweise, um die Bande dingfest machen zu können. Danach lassen Sie uns drüben bei Aschinger in aller Ruhe zu Mittag essen.“

III

Max Kaminski war über den Markt am Winterfeldtplatz geschlendert, hatte sich Notizen gemacht und das eine oder andere Foto geschossen, obwohl die Bedingungen dafür alles andere als optimal waren. Entweder kam das Licht von der falschen Seite, es waren zu viele Leute in der Nähe, oder er hatte Belichtung und Entfernung ungenau eingestellt und die Aufnahmen drohten entweder unscharf oder verwackelt zu werden.

Als er gegen halb zwei ins Verlagshaus in der Kochstraße kam, brachte er den abgeknipsten Film ins verlagseigene Fotolabor, stieg dann in den Paternoster und fuhr hinauf in die fünfte Etage, wo er ein winziges Büro hatte, das, wie er scherzhaft meinte, vor seiner Zeit als Besenkammer gedient haben musste. – Aber immerhin eine Besenkammer mit Telefonanschluss. Sonst war die Ausstattung eher spartanisch zu nennen: Lediglich ein alter Küchentisch, der als Schreibtisch diente, ein Stuhl sowie ein schmales, altersschwaches Regal fanden in dem winzigen Raum Platz. Das kleine Fenster ging auf einen Lichthof ohne Licht hinaus, ließ dafür aber umso schlechtere Luft in den Raum. Zeitweise fühlte er sich hier wie im Knast. Doch da er ohnehin meistens unterwegs war und oft auch zu Hause arbeitete, genügte ihm seine „Zelle“. Immerhin hatte er hier Ruhe.

Statt das Fenster zu öffnen und den Mief aus dem Lichtschacht hereinzulassen, ließ Kaminski lieber die Tür offen stehen. Er zog seinen Mantel aus, setzte sich hinter den Schreibtisch, streifte seine Schuhe ab, legte die Füße auf den Tisch und sein Notizbuch auf die Knie. Als junger Journalist hatte ihm ein älterer Kollege geraten, Stenografie zu lernen. Heute war er dem „alten Hasen“ dankbar, denn so war er immer in der Lage, schnell etwas zu notieren, auch wenn er nicht so perfekt war wie eine gelernte Stenotypistin. Für den Hausgebrauch reichte es indes allemal. Manchmal bereitete es ihm zwar Mühe, das, was er da in sein Büchlein gekritzelt hatte, später wieder zu entziffern, meistens gelang es ihm letztendlich aber doch noch.

Seit gut siebzehn Jahren war Maximilian Kaminski, den alle nur Max nannten, Polizeireporter, bei Bedarf auch Gerichtsberichterstatter oder Feuilletonist beim Berliner Echo, das, bevor es mit einer Morgen- und einer Abendausgabe erschien, Berliner Abendblatt geheißen hatte.

Kaminski kaute auf seinem Bleistift, ließ den Marktbesuch in Gedanken noch einmal Revue passieren und suchte nach einer schmissigen Einleitung. Zwar kam ihm die eine oder andere Idee, er verwarf sie aber alle wieder. Eigentlich hasste er Märkte. Wenn er dort war, fühlte er sich jedes Mal wie auf einem Rummelplatz. Die Marktschreier mit ihren flotten, oftmals peinlich zotigen Sprüchen hätten jedem Jahrmarkt zur Ehre gereicht. Andererseits fand er hier ein Kaleidoskop des Berliner Alltags: Scharen schlecht bezahlter Dienstmädchen aus den hochherrschaftlichen Häusern aus dem Tiergartenviertel oder vom Kurfürstendamm und seinen Nebenstraßen, biedere Hausfrauen, Beamtenwitwen und Rentnerinnen eilten, Qualität und Preise vergleichend, geschäftig von einem Stand zum anderen. Das geradezu obligatorische „Darf’s n’ bissken mehr sein?“ fehlte nie. Die Marktleute verstanden es, Geschäfte zu machen.

Gegen halb eins war nicht mehr viel los und die meisten Händler begannen ihre unverkaufte Ware einzupacken. Ärmlich gekleidete Frauen, deren Einkaufsnetze nie prall gefüllt waren, nutzten die Gunst der Stunde und zogen von Stand zu Stand, in der Hoffnung, kurz vor Feierabend angeschlagenes Obst, die letzten Kartoffeln, den nicht verkauften Fisch, die restlichen Eier, Milch oder Käse für einen Spottpreis zu ergattern oder gar geschenkt zu bekommen. Darunter immer wieder Bettler, die auf Almosen hofften.

Nicht zum ersten Mal stellte Kaminski sich die Frage, wie die rund 600 000 Arbeitslosen in Berlin das Kunststück vollbringen sollten, von 15,85 Mark Unterstützung in der Woche eine Familie zu ernähren. Lebensmittel gab es genug, aber nicht jeder konnte sie sich noch leisten.

Plötzlich kam ihm eine Szene von heute Morgen wieder in den Sinn, aber er zögerte, darüber zu schreiben: Zwei Markthändler waren sich lautstark in die Haare geraten. Soweit er es mitbekommen hatte, ging es um Preise für Äpfel. Der jüngere Mann warf dem älteren vor, die Preise zu drücken. Das Wortgefecht eskalierte, woraufhin der ältere mit geballten Fäusten auf seinen Konkurrenten losging. Der Angegriffene schlug so kräftig zurück, dass sein Gegner zu Fall kam. Wäre nicht ein Dritter beherzt dazwischengegangen und hätte den vor Wut tobenden jungen Mann, der auf den am Boden liegenden Kontrahenten weiter einschlug, zurückgehalten, wäre die Sache übel ausgegangen. Schließlich schüttelte Kaminski entschlossen den Kopf. In seinem Bericht hatte der Vorfall nichts zu suchen, entschied er.

Um seine Gedanken zu ordnen, ging er rüber ins Café Jaedicke, sein Stammcafé an der Ecke Charlottenstraße, und aß eine Kleinigkeit zum Mittag. Von den zwei Tassen Mokka, die er nach dem Essen getrunken hatte, munter geworden, kehrte er danach noch einmal ins Verlagshaus zurück.

Kaminski rückte sich gerade seine Schreibmaschine zurecht, als das Telefon schrillte. Er zog den Apparat an der Schnur zu sich heran und nahm den Hörer ab. „Lokalredaktion, Kaminski“, nuschelte er ins Telefon.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich der Lokalchef Rudi Neubauer, aufgekratzt und gesprächig wie immer.

„Sie wollen doch wohl nicht etwa schon meinen Artikel über den Winterfeldtmarkt haben?“, fragte Kaminski entsetzt.

„Nein, nein. Das hat Zeit. Ich hab mal wieder ein Schmankerl für Sie, Kaminski. Ganz exklusiv. Alle zehn Finger würden sich die anderen Blätter danach lecken.“

„Dann schießen Sie mal los. Bin gespannt“, seufzte Kaminski, der mit Neubauers „Schmankerln“ mehr als einmal schlechte Erfahrungen gemacht hatte.

„Gerade hat mich der Chef vom Polizeirevier 127 in Charlottenburg angerufen. Ich wohne doch gleich nebenan. Deshalb kenne ich den Mann recht gut.“ Neubauer machte eine Pause.

„Ja, und?“, fragte Kaminski ungeduldig. „Was will er von uns?“

„Der gute Mann hat mir eine Information gegeben, die er gar nicht hätte weitergeben dürfen.“

Kaminski brummte genervt. „Und warum hat er es dann getan?“

„Ihre miese Laune wird sich gleich bessern, mein Lieber: In der Lutherstraße 19 wurde eine alte Frau umgebracht! Ein ganz fieser Raubmord! Aber jetzt kommt das Beste. Die Ermordete, eine gewisse Auguste Könicke, ist die Ehefrau eines Obst- und Gemüsehändlers, der heute Morgen zusammen mit seinem Sohn auf dem Winterfeldtplatz war.“ Wieder machte Neubauer eine der für ihn üblichen Pausen, die die Spannung steigern sollten. „Also wenn das kein glücklicher Zufall ist. – Da waren Sie doch heute Morgen, oder nicht? Muss ein großer Stand sein. Äpfel aus Werder und so. Haben Sie bestimmt gesehen.“

Kaminski rückte seinen Stuhl zurecht, setzte sich aufrecht hin und stützte den Ellenbogen auf den Tisch. „Wie war der Name? Könni…, Könni…“

„Könicke, wenn ich richtig verstanden habe. Das Polizeipräsidium ist auch schon informiert. Sind Sie mit Ihrem Wagen hier?“

„Ja.“

„Großartig. Wenn Sie Gas geben, sind Sie noch vor der Mordinspektion da. – Und vor der Konkurrenz.“

„Ich bin schon so gut wie weg. Lutherstraße 19? Wo ist das genau?“

„Das ist das Eckhaus an der Augsburger Straße. Sie orientieren sich an besten an der Scala. Die ist in der Lutherstraße 22. Dann die Nummer 21, die 20 ist das Eckhaus an der Augsburger und die Ecke gegenüber ist dann schon die Nummer 19.“

Kaminski bedankte sich, legte den Hörer auf, zog seinen Mantel über und griff noch schnell seine Leica. Vielleicht konnte er sie ja gebrauchen. Auf dem Weg zum Paternoster ging ihm die Schlägerei noch einmal durch den Kopf und er erinnerte sich an die Worte des Mannes, der den jungen Schläger beherzt zurückgehalten hatte: „Mensch Könicke, lass doch den Quatsch. Du schlägst ihn ja tot!“ An den Namen erinnerte er sich ganz genau.

Kaminski stieg in den dunkelgrünen Adler Favorit, der eigentlich seinem Onkel gehörte, dem Rechtsanwalt Salomon Kaminski. Salomon hatte ihn seinem Neffen aber als eine Art Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Das Auto war ziemlich neu und Kaminskis ganzer Stolz. Der Reporter legte die Kamera auf den Beifahrersitz und startete, doch der Wagen gab keinen Ton von sich. Er versuchte es ein zweites, drittes und ein viertes Mal, aber nichts tat sich. Laut fluchend stieg er wieder aus. Als Alternative blieb ihm lediglich ein Taxi oder der Bus. Zu seinem Glück war der Mechaniker der gegenüberliegenden Werkstatt aber längst auf das Problem aufmerksam geworden und kam herüber.

„Tagchen, Kaminski. Na? Will er nich, der Jute? Lassen Se mir mal. Uff mir hört noch jedes Auto!“

Er ließ sich den Schlüssel geben, schüttelte nach zwei vergeblichen Versuchen den Kopf, stieg wieder aus, öffnete die Motorhaube, warf einen Kennerblick hinein und murmelte etwas vor sich hin. Kaminski saß wie auf Kohlen. Endlich nickte der Mechaniker befriedigt: „Hab ick mir jedacht. Is nur ’ne Kleinigkeit. Det ha’m wa jleich.“ Im Laufschritt eilte er zurück in seine Werkstatt und kam mit Zange Schraubenschlüssel und einer Ölkanne wieder.

Mit verschränkten Armen sah Kaminski aus sicherer Entfernung zu, ging dabei, als fürchte er, andernfalls Wurzeln zu schlagen, auf und ab. Immer wieder war er einen verstohlenen Blick auf die Uhr. Er hatte keine Ahnung von Autos und war auch nicht scharf darauf, seinen Horizont auf diesem Gebiet zu erweitern. Man muss nicht alles können, lautete seine Devise. Für alles gab es Fachleute – und die wollten schließlich auch leben.

„So, Herr Kaminski“, sagte der Mechniker endlich und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. „Jetzt läuft er wieder wie jeschmiert!“ Grinsend gab er Kaminski den Schlüssel zurück. Aus dem angekündigten „gleich“ war eine gute halbe Stunde geworden.

Kaminski stieg ein, startete den Wagen mühelos und kurbelte die Scheibe herunter. „Ich hab’s eilig und bezahle morgen, wenn das in Ordnung für Sie ist.“

Der Mechaniker winkte ab. „Nee, nee. Lassen Se det mal schön bleiben. War doch Kundendienst.“

Kaminski schüttelte lachend den Kopf. Seinem Retter in der Not, den er schon seit Jahren kannte, würde er morgen ein dickes Trinkgeld geben.

IV

Die Aktive Mordkommission unter der Leitung von Kommissar Rudolf Lissigkeit sowie dessen Kollegen vom Erkennungsdienst und der Gerichtsarzt waren seit gut einer Stunde am Tatort, als der schwarze Kastenwagen, das stadtbekannte Mordauto, unter den neugierigen Blicken der Passanten vom Nollendorfplatz in die Motzstraße einbog und gleich wieder rechts in die Lutherstraße, die Scala, das Varieté-Theater, links liegen ließ und die Augsburger Straße überquerte. Lissigkeit hatte es vorgezogen, das kleinere, ältere Mordauto zu nehmen. Den großen Wagen überließ er in der Regel seinem Chef.

Schon von Weitem sah Kriminalrat Gennat eine Schar von Menschen, die sich vor der Nummer 19 versammelt hatte. Um die Schaulistigen zurückzuhalten, bildeten Schutzpolizisten eine Kette. „Ich hasse diese ewigen Gaffer“, schimpfte Gennat. „Strafbar sein müsste das!“ Schmittchen, der Chauffeur, nickte nur, hupte sich energisch den Weg frei und hielt direkt vor dem Haus. Kommissar Rudolf Lissigkeit kam herbeigeeilt und half seinem korpulenten Chef aus dem Wagen.

Die Blicke des neugierigen Publikums richteten sich auf den Kriminalrat, als sei soeben ein Ufa-Star unter Scheinwerferlicht aus dem Wagen gestiegen. Ein Getuschel ging durch die Menge. Jeder ahnte: Wenn sich der Buddha vom Alexanderplatz persönlich bemühte, konnte es sich nur um einen Mord handeln!

Ein uniformierter Polizist trat aus der Menge heraus, hielt auf Gennat zu, stand stramm und legte zwei Finger an den Rand seiner Mütze: „Guten Tag, Herr Kriminalrat. Polizeihauptwachtmeister Hubert Ningel. Ich leite das Revier 127. Wir wurden um 14.13 Uhr alarmiert und waren wenige Minuten später zur Stelle. Unser Revier ist ja nur ein paar Häuser weiter. Der Tatort liegt im Seitenflügel. Bei dem Opfer handelt es sich um die 74-jährige Auguste Könicke, die Ehefrau des Markthändlers Hermann Könicke. Die Aktive Mordkommission unter Kommissar Lissigkeit ist mit den Örtlichkeiten vertraut“, ratterte er herunter, als habe er den Text auswendig gelernt.

„Danke, Kollege. Ich werde den Kriminalrat an den Tatort bringen.“ Lissigkeit nicke dem Uniformierten zu und bedeutete Gennat, ihm zu folgen. „Offenbar handelt es sich um einen Raubmord“, begann er. „4000 Mark Bargeld sollen gestohlen worden sein und Effekten, also Wertpapiere, im Wert von circa 12 000 Mark.“

Gennat stieß einen leisen Pfiff durch die Zähne aus. „Mein lieber Mann, vier Mille in bar und zwölf Mille in Wertpapieren! Dafür muss ’ne alte Marktfrau ’ne janze Menge Äppel vakoofen!“ Mit einer Kopfbewegung wies er auf den Wagen des Bereitschaftsdienstes der Gerichtsmedizin und den des Erkennungsdienstes. „Sind die denn schon fertig?“

„Ja. Die Kollegen packen schon wieder zusammen. Dr. Fränkel müsste auch schon so weit sein und die Kollegen Bunge, Sommer, Arnold und Kriminalsekretär Faber sind unterwegs und befragen die Hausbewohner.“ Als Gennat den Namen Faber hörte, stöhnte er auf. „Musste das denn sein? Der steht euch doch nur vor den Füßen rum“, flüsterte er dem Kollegen zu. Giselmund Faber gehörte nicht gerade zu den Hellsten und sein kriminalistisches Talent hielt sich in engen Grenzen. Zudem war es ein offenes Geheimnis, dass Faber der Neffe irgendeines hohen Beamten im Innenministerium war. Erst der einflussreiche Onkel hatte ihm, zum Ärger Gennats, den Weg ins Polizeipräsidium geebnet.

„Irgendwann muss er es ja mal lernen“, meinte Lissigkeit, zeigte auf den Durchgang zum Hof und ging voraus.