7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

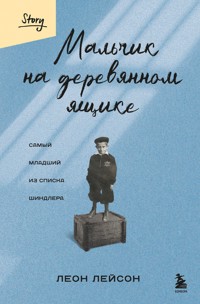

Ein ergreifender Zeitzeugenbericht eines Holocaust-Überlebenden und ein Vermächtnis für alle Leser von heute. Leon Leyson war Nummer 289 auf Schindlers Liste, die über tausend Juden während des Holocaust das Leben rettete. Er war dreizehn, als er als Arbeiter in Oskar Schindlers Emailwarenfabrik anfing, und weil er so klein für sein Alter war, musste er immer auf eine Holzkiste steigen, um die Maschinen bedienen zu können. In einer klaren und einfachen Sprache erzählt Leon Leyson vom grausamen Lageralltag, der ständigen Todesgefahr, aber auch von seinem persönlichen Helden Oskar Schindler.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Leon Leyson

Der Junge auf der Holzkiste. Wie Schindlers Liste mein Leben rettete

Über dieses Buch

Leon Leyson war Nummer 289 auf Schindlers Liste, die über tausend Juden während des Holocaust das Leben rettete. Er war dreizehn, als er als Arbeiter in Oskar Schindlers Emailwarenfabrik anfing, und weil er so klein für sein Alter war, musste er immer auf eine Holzkiste steigen, um die Maschinen bedienen zu können. In einer klaren und einfachen Sprache erzählt Leon Leyson vom grausamen Lageralltag, der ständigen Todesgefahr, aber auch von seinem persönlichen Helden Oskar Schindler.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Coverabbildung: Jupiterimages/Thinkstock und Hemera Technologies/Thinkstock

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel ›The Boy on the Wooden Box. How the impossible became possible … on Schindler's list‹ bei Atheneum Books for Young Readers, an imprint of Simon & Schuster Children's Publishing Division, New York

Text copyright © 2013 by the Estate of Leon Leyson

Fotos für die Kapitelanfänge © 2013 by Jamie Heiden

Karte © 2013 by Drew Willis

Fotos auf S. 212 (oben rechts und unten)

von Adrienne Helitzer aus Schindlers Liste,

S. 219 (oben) von Jeanine Hill, Chapman University,

S. 218 (unten) von Nancy Chase mit freundlicher Genehmigung

Alle anderen Fotos mit freundlicher Genehmigung von Elisabeth B. Leyson

Published by arrangement with Atheneum Books for Young Readers, an imprint of Simon & Schuster Children's Publishing Division, New York

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Umschlagfoto: Jupiterimages/Thinkstock und Hemera Technologies/Thinkstock

Für die Verwendung in der Schule ist unter www.lehrer.fischerverlage.de ein Unterrichtsmodell zu diesem Buch abrufbar.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-7336-0070-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

[Kapitel]

Prolog

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Epilog

Nachwort

Bildteil

Für meine Brüder Tsalig und Herschel

und alle anderen Söhne und Töchter,

Schwestern und Brüder,

Eltern und Großeltern,

die im Holocaust umgekommen sind.

Und für Oskar Schindler, der durch seine heldenhaften

Taten tatsächlich eine »ganze Welt« gerettet hat.

Leon Leyson

Prolog

Ich muss zugeben, meine Handflächen waren schweißnass, und mir drehte sich der Magen um. Ich hatte geduldig in der Reihe gewartet, aber das bedeutete nicht, dass ich nicht nervös war. Ich war als Nächster an der Reihe, dem Mann die Hand zu schütteln, der mir so viele Male das Leben gerettet hatte … aber das war Jahre her. Jetzt fragte ich mich, ob er mich überhaupt erkennen würde.

Früher an jenem Tag im Herbst 1965, auf dem Weg zum Flughafen von Los Angeles, hatte ich mir gesagt, dass der Mann, den ich treffen sollte, mich vielleicht nicht mehr erkannte. Es war zwanzig Jahre her, dass ich ihn gesehen hatte, und dieses Treffen hatte auf einem anderen Kontinent und unter ganz anderen Umständen stattgefunden. Damals war ich ein magerer, halbverhungerter Junge von fünfzehn Jahren gewesen, kaum größer als ein Zehnjähriger. Nun war ich ein erwachsener Mann von fünfunddreißig. Ich war verheiratet, amerikanischer Staatsbürger, Kriegsveteran und Lehrer. Während andere sich vordrängten, um unseren Gast zu begrüßen, hielt ich mich im Hintergrund. Schließlich war ich der Jüngste in unserer Gruppe, und es war nur gerecht, dass die Älteren den Vortritt hatten. Ehrlich gesagt wollte ich die Enttäuschung möglichst lange hinausschieben, dass der Mann, dem ich so viel verdankte, sich vielleicht nicht mehr an mich erinnerte.

Doch statt Enttäuschung spürte ich freudige Erregung, und mir wurde warm bei seinem Lächeln und seinen Worten. »Ich weiß, wer du bist«, sagte er mit einem Aufleuchten in den Augen. »Du bist der kleine Leyson.«

Ich hätte wissen müssen, dass Oskar Schindler mich nie enttäuschen würde.

An jenem Tag unseres Wiedersehens wusste die Welt noch nichts von Oskar Schindler, auch nichts von seiner Heldenhaftigkeit während des Zweiten Weltkriegs. Aber wir, die wir zum Flughafen gekommen waren, wussten es. Wir alle und über tausend weitere Menschen verdankten ihm unser Leben. Wir hatten den Holocaust wegen des enormen Risikos überlebt, das Schindler eingegangen war, wegen seiner Bestechungen und der Hinterzimmergeschäfte, um uns, seine jüdischen Arbeiter, vor den Gaskammern in Auschwitz zu bewahren. Er benutzte seinen Kopf, sein Herz und seine unglaubliche Gerissenheit, um unser Leben zu retten. Er überlistete die Nazis dadurch, dass er behauptete, wir wären kriegswichtig, obwohl er wusste, dass viele von uns, mich eingeschlossen, keinerlei besondere Fähigkeiten hatten. In Wahrheit konnte ich die Hebel der Maschine, an der ich arbeitete, nur erreichen, wenn ich auf einer Holzkiste stand. Diese Holzkiste gab mir die Möglichkeit, nützlich auszusehen und dadurch am Leben zu bleiben.

Ich bin ein ungewöhnlicher Holocaustüberlebender. Es gab so vieles, was gegen mich, und fast nichts, was für mich sprach. Ich war nur ein Junge, hatte keine Beziehungen und keine besonderen Fähigkeiten. Doch es gab etwas, was sich zu meinen Gunsten auswirkte, einen Grund, der alles andere übertraf: Oskar Schindler glaubte daran, dass mein Leben etwas wert war, und dass es sich lohne, mich zu retten, sogar wenn er dadurch sein eigenes Leben aufs Spiel setzte. Nun bin ich an der Reihe, alles in meiner Macht Stehende für ihn zu tun, und alles über diesen Oskar Schindler zu erzählen, den ich kannte. Meine Hoffnung ist, dass er nicht vergessen wird, so wie er mich nicht vergessen hat. Dies ist auch die Geschichte meines Lebens, und wie sich unsere beiden Wege kreuzten. Ich werde auch meine Familie vorstellen. Meine Eltern und Geschwister hatten ebenfalls ihr Leben riskiert, um mich zu retten. Sogar in der schlimmsten Zeit gaben sie mir das Gefühl, geliebt zu werden, und dass mein Leben wichtig war. In meinen Augen sind sie ebenfalls Helden.

Eins

Ich rannte barfuß über die Wiese auf den Fluss zu. Als ich unter den Bäumen angelangt war, riss ich mir die Kleider vom Leib, packte meinen tief herabhängenden Lieblingsast, schwang mich über den Fluss und ließ los.

Ein perfekter Sprung!

Während ich im Wasser trieb, hörte ich ein Platschen, dann noch eins, als zwei meiner Freunde sich mir anschlossen. Bald kletterten wir aus dem Fluss, rannten zurück zu unseren Lieblingsästen und begannen das Spiel von neuem. Wenn Holzfäller weiter stromaufwärts arbeiteten und drohten, unser Vergnügen zu stören, indem sie frisch gefällte Stämme stromabwärts zur Mühle treiben ließen, passten wir uns schnell an: Wir legten uns jeder auf einen Stamm und schauten hinauf ins Sonnenlicht, das sich in den Wipfeln der Eichen, Fichten und Kiefern brach.

So oft wir diese Spiele auch wiederholten, ich wurde sie nie leid. Manchmal trugen wir an jenen heißen Sommertagen Badehosen, wenigstens dann, wenn wir dachten, dass Erwachsene in der Nähe sein könnten, aber meistens trugen wir gar nichts.

Noch spannender wurden diese Ausflüge dadurch, dass meine Mutter mir verboten hatte, zum Fluss zu gehen.

Schließlich konnte ich nicht schwimmen.

Im Winter bereitete uns der Fluss ebenso viel Vergnügen. Mein älterer Bruder Tsalig half mir, aus allen möglichen Materialien Schlittschuhe herzustellen, aus Metallresten aus der Schmiede unseres Großvaters und aus Rinden von aufgestapeltem Feuerholz. Wir waren sehr erfinderisch, was die Herstellung unserer Schlittschuhe betraf. Sie waren primitiv und plump, aber sie funktionierten! Ich war zwar klein, aber dafür schnell, und genoss es, mit den größeren Jungen über das holprige Eis zu schlittern. Einmal fuhr David, einer meiner anderen Brüder, über eine Stelle mit zu dünnem Eis. Er brach ein und fiel in das kalte Wasser. Zum Glück war es an der Stelle ziemlich flach. Ich half ihm heraus, und wir rannten nach Hause, wo wir unsere nassen Kleider wechselten und uns am Herd aufwärmten. Als wir wieder warm und trocken waren, liefen wir erneut zum Fluss zurück, bereit für ein neues Abenteuer.

Das Leben kam uns vor wie eine unendliche, sorglose Reise.

Nicht einmal die schrecklichsten Märchen hätten mich auf die Monster vorbereiten können, die ich nur wenige Jahre später treffen würde, auf meine knappen Chancen zu entkommen, oder auf den Helden, als Monster verteufelt, der mein Leben retten sollte. Meine ersten Jahre boten keine Anhaltspunkte für das, was kommen würde. Mein Geburtsname ist Leib Lejzon, obwohl man mich jetzt als Leon Leyson kennt. Ich wurde in Narewka geboren, einem Bauerndorf im Nordosten Polens, in der Nähe von Białystok, nicht weit von der Grenze zu Weißrussland. Meine Vorfahren hatten seit Generationen dort gelebt, besser gesagt, seit über zweihundert Jahren.

Meine Eltern waren anständige, hart arbeitende Menschen, die nie etwas verlangten, was ihnen nicht zustand. Meine Mutter Chanah war das jüngste von fünf Kindern, zwei Töchtern und drei Söhnen. Ihre ältere Schwester hieß Schejne, was auf Jiddisch »Schöne« heißt. Meine Tante war wirklich schön. Meine Mutter war es nicht, und diese Tatsache bestimmte die Art, wie sie von allen behandelt wurden, einschließlich ihrer eigenen Eltern. Bestimmt liebten die Eltern beide Töchter, doch Schejne wurde als zu schön betrachtet, um körperliche Arbeit zu verrichten. Bei meiner Mutter war das etwas anderes. Ich erinnere mich, wie meine Mutter mir davon erzählt hat, dass sie Eimer mit Wasser zu den Feldarbeitern schleppen musste. Es war heiß, und die Eimer waren schwer, aber diese Arbeit erwies sich letztlich als segensreich für sie – und für mich. Dort auf den Feldern erregte meine Mutter die Aufmerksamkeit ihres späteren Ehemanns.

Obwohl mein Vater ihr von vornherein den Hof machte, musste ihre Hochzeit von den Eltern arrangiert werden, zumindest nach außen hin. So war es damals in Osteuropa Sitte. Glücklicherweise waren beide Elternpaare froh darüber, dass ihre Kinder sich zueinander hingezogen fühlten. Schon bald fand die Hochzeit statt, meine Mutter war sechzehn und Mosche, mein Vater, war achtzehn.

Für meine Mutter war das Eheleben in vielerlei Hinsicht ähnlich wie ihr Leben zuvor. Sie verbrachte ihre Tage mit Hausarbeit, Kochen und der Sorge für die Familie, doch statt um ihre Eltern und Geschwister kümmerte sie sich nun um ihren Ehemann und bald um ihre Kinder.

Als jüngstes von fünf Kindern hatte ich meine Mutter nicht oft für mich allein, deshalb genoss ich es besonders, wenn meine Brüder und meine Schwester in der Schule waren und unsere Nachbarinnen zu Besuch kamen. Dann saßen die Frauen um den Herd, strickten oder füllten Kissen mit Gänsefedern. Ich schaute zu, wie sie die Federn sammelten, in Bezüge stopften und diese sanft hin und her bewegten, damit sich die Federn gleichmäßig verteilten. Ab und zu entwischten ein paar Daunen. Meine Arbeit war es dann, die Federchen zu fangen, die wie Schneeflocken durch die Luft flogen. Ich griff nach ihnen, aber meistens entkamen sie. Ab und zu hatte ich Glück und erwischte ein paar, dann quittierten die Frauen meine Anstrengungen mit Gelächter und Applaus. Gänse zu rupfen war eine harte Arbeit, und jede einzelne Feder war kostbar.

Ich freute mich immer auf die Geschichten und den Klatsch aus dem Dorf, die meine Mutter und ihre Freundinnen austauschten. Dann zeigte meine Mutter eine andere Seite ihres Wesens, eine friedfertige, entspanntere. So beschäftigt meine Mutter auch war, fand sie doch immer Zeit, ihre Liebe zu zeigen. Sie sang mit uns Kindern, aber natürlich sorgte sie auch dafür, dass wir unsere Hausaufgaben machten. Einmal hatte ich mich ohne vorherige Aufforderung an den Tisch gesetzt und lernte Mathematik, als ich plötzlich ein Rascheln hinter mir hörte. Ich war so konzentriert auf meine Aufgaben gewesen, dass ich nicht gehört hatte, wie meine Mutter hereingekommen war und angefangen hatte zu kochen. Es war keine Essenszeit, deshalb war es so überraschend. Dann stellte sie einen Teller mit Rührei vor mich hin. »Du bist so ein braver Junge«, sagte sie, »du verdienst etwas Besonderes.« Ich spüre noch immer das Glück, das in diesem Moment in mir aufstieg. Ich hatte meine Mutter stolz gemacht.

Mein Vater war immer darum bemüht, uns ein gutes Leben zu bieten. Er sah in der Fabrikarbeit eine bessere Zukunft als in dem Familienhandwerk des Hufschmiedes. Kurz nach der Hochzeit fing er deswegen als Maschinenschlosserlehrling in einer kleinen Fabrik an, die Glasflaschen in allen Größen herstellte. Dort lernte er, Gussformen für die Flaschen herzustellen. Dank seines Arbeitseifers, seiner angeborenen Geschicklichkeit und seiner Zielstrebigkeit wurde er regelmäßig befördert. Einmal wählte der Fabrikbesitzer meinen Vater dazu aus, an einem Fortgeschrittenenkurs als Werkzeugkonstrukteur in der nahen Stadt Białystok teilzunehmen. Ich wusste, dass dies eine wichtige Angelegenheit war, denn er kaufte sich speziell für diesen Anlass ein neues Jackett. Bei uns in der Familie wurden nicht oft neue Kleidungsstücke angeschafft.

Der Glasfabrik ging es sehr gut, und der Besitzer plante, das Geschäft durch einen Umzug nach Krakau zu erweitern, einer blühenden Stadt, über fünfhundert Kilometer in südwestlicher Richtung von Narewka entfernt. Das brachte große Aufregung in unser Dorf. Damals verließ man nicht so einfach seinen Geburtsort. Mein Vater war einer der wenigen Angestellten, die mit der Firma umziehen sollten. Er würde zuerst nach Krakau gehen, und wenn er genug Geld verdient hätte, würde er uns alle nachholen. Es dauerte ein paar Jahre, bis er so viel gespart und eine passende Unterkunft für uns gefunden hatte. Bis dahin kam er alle sechs Monate nach Hause, um uns zu sehen.

Ich war zu jung, um mich daran zu erinnern, wie mein Vater zum ersten Mal Narewka verließ, aber ich weiß noch genau, wie es war, wenn er heimkam und ein paar Tage mit uns verbrachte. Wenn er eintraf, wusste es das ganze Dorf. Mein Vater war ein großer, gutaussehender Mann, der immer viel Wert auf seine Erscheinung legte. Er mochte die eher formelle Kleidung der Männer in Krakau und hatte sich allmählich einige elegante Anzüge gekauft. Wann immer er zu uns kam, trug er einen schönen Anzug mit Hemd und Krawatte. Das erregte ziemliches Aufsehen unter den Dorfbewohnern, die an bequeme, einfache Kleidung gewöhnt waren. Ich wusste nicht, dass diese Kleidung uns dabei helfen würde, während der kommenden schrecklichen Jahre am Leben zu bleiben.

Die Besuche meines Vaters waren wie Feiertage. Alles war anders, wenn er zu Hause war. Unsere Mahlzeiten waren sonst meist sehr zwanglos, weil meine Mutter genug damit zu tun hatte, sich um mich und meine vier Geschwister zu kümmern. Das änderte sich, wenn mein Vater da war. Wir saßen alle zusammen am Tisch, auf dem die Gerichte serviert wurden. Es gab immer ein paar Eier mehr zum Frühstück und größere Portionen Fleisch zum Mittagessen. Wir lauschten seinen Geschichten vom Leben in der Stadt, gefesselt von den Beschreibungen modernen Komforts wie Toiletten im Haus und Straßenbahnen, die wir uns kaum vorstellen konnten. Wir vier Brüder, Herschel, Tsalig, David und ich, zeigten unser bestes Benehmen. Wir wetteiferten um die Aufmerksamkeit unseres Vaters, auch wenn wir wussten, dass unsere Schwester Pesza sein Liebling war. Als einziges Mädchen in einer Familie mit vier wilden Jungen war das nicht verwunderlich. Wann immer wir Kinder in eine Auseinandersetzung gerieten, war Pesza nie die Schuldige, selbst wenn sie den Streit begonnen hatte. Wenn wir sie zu sehr ärgerten, mischte unser Vater sich ein und rügte uns. Pesza hatte lange blonde Haare, die meine Mutter zu dicken Zöpfen flocht. Sie half meiner Mutter im Haus und war still und gehorsam. Ich kann verstehen, warum mein Vater sie besonders liebte.

Oft bekamen wir von unserem Vater auch Geschenke aus der großen Stadt. Die Bonbonschachteln, die er mitbrachte, zeigten Fotos von historischen Krakauer Gebäuden und dreispurigen Boulevards. Ich betrachtete sie lange und versuchte mir vorzustellen, wie es wäre, an einem so prachtvollen Ort zu leben.

Als jüngstes Kind erbte ich immer alle abgelegten Sachen: Hemden, Schuhe, Hosen und Spielzeug. Bei einem seiner Besuche brachte mein Vater uns Kinderbrieftaschen mit. Ich sah meine Brüder mit ihren Brieftaschen und dachte, dass ich wohl wieder warten müsste, bis einer von ihnen seine an mich vererben würde. Ich hielt das nicht für fair. Doch diesmal erlebte ich eine Überraschung. In einer der Brieftaschen steckte eine noch kleinere, genau passend für mich. Ich war so glücklich.

Obwohl seine Besuche stets nur ein paar Tage dauerten, unternahm mein Vater immer etwas Besonderes mit mir. Nichts bereitete mir größeres Vergnügen, als mit ihm zum Haus seiner Eltern zu gehen und zu erleben, wie er unterwegs von seinen Freunden begrüßt wurde. Er hielt immer meine Hand und spielte mit meinen Fingern. Es war wie ein geheimes Zeichen dafür, wie sehr er mich, sein jüngstes Kind, liebte.

Mein Bruder Herschel war der älteste, dann kamen mein Bruder Betsalel, der Tsalig genannt wurde, meine Schwester Pesza, mein Bruder David und schließlich ich. Ich stellte mir Herschel immer als den biblischen Samson vor. Er war groß, stark und draufgängerisch. Meine Eltern sagten, er sei eine Plage. Als Heranwachsender rebellierte er und weigerte sich, zur Schule zu gehen. Er wollte etwas »Nützlicheres« tun. Damals arbeitete mein Vater schon in Krakau, deshalb entschieden meine Eltern, Herschel solle Vater begleiten. Ich betrachtete das mit gemischten Gefühlen. Einerseits tat es mir leid, dass mein Bruder uns verließ, andererseits war es eine Erleichterung. Er hatte meiner Mutter ständig Sorgen gemacht, und ich wusste, obwohl ich noch so jung war, dass es für ihn besser sein würde, bei meinem Vater zu sein. Herschel zog das Stadtleben vor und begleitete Vater nur selten, wenn dieser uns besuchte.

Während Herschel stark und eigensinnig war, so war mein Bruder Tsalig in vieler Hinsicht das Gegenteil. Tsalig war sanft und freundlich. Obwohl er sechs Jahre älter war als ich und allen Grund gehabt hätte, mich, den kleinen Bruder, herablassend zu behandeln, tat er das nie. Ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass er mich jemals als den kleinen Quälgeist behandelt hätte, der ich vermutlich war. Er ließ mich sogar an seinen Streifzügen durch den Ort teilnehmen. Tsalig, ein Technikgenie, war mein Held. Er schien wirklich alles zu können. Einmal baute er ein Radiogerät zusammen, indem er Kristalle statt Elektrizität benutzte, um Nachrichten aus Warschau und Białystok und sogar Krakau zu hören. Er baute den ganzen Apparat, einschließlich des Gehäuses, und er fand heraus, wie man eine lange Drahtantenne daran montierte, um die Signale aufzufangen. Es kam mir wie Magie vor, als er mir die Kopfhörer aufsetzte und ich, Hunderte von Kilometern entfernt, den berühmten Trompeter von Krakau das Zeichen für die Mittagsstunde blasen hörte.

Mein engster Gefährte war mein Bruder David, etwas über ein Jahr älter als ich. Ich erinnere mich, dass er erzählte, er habe, als ich noch ein Baby war, die Wiege geschaukelt, wenn ich weinte. Wir waren viel zusammen. Trotzdem schien es ihm besonders viel Spaß zu machen, mich zu ärgern. Und wenn ich auf einen seiner Streiche hereinfiel, grinste er voller Schadenfreude. Manchmal machten mich seine Scherze so wütend, dass mir die Tränen kamen. Einmal erzählte er mir, als wir beide gerade Nudeln aßen, die Nudeln wären in Wirklichkeit Würmer. Das behauptete er so ausdauernd und blieb dabei so ernst, dass er mich schließlich überzeugte. Ich fing an zu würgen, und David bog sich vor Lachen. Doch es dauerte nicht lange, und wir waren wieder die besten Freunde … bis er erneut eine Gelegenheit fand, mich zu ärgern.

In Narewka lebten etwa tausend Juden. Ich besuchte damals sehr gern die Synagoge, zusammen mit meinen Großeltern mütterlicherseits, die mir besonders nahestanden. Ich liebte es, die Gebete im Gebäude widerhallen zu hören. Der Rabbi begann den Gottesdienst mit einer lauten, schallenden Stimme, die sich bald mit den Stimmen der Gemeinde mischte. Alle paar Minuten rief er eine oder zwei Zeilen aus dem Gebetbuch, um anzugeben, wo man weiterlesen solle. Den Rest der Zeit lasen die Gemeindemitglieder für sich. Ich hatte das Gefühl, als wären wir eine Einheit und als hätte zugleich jeder von uns ein persönliches Gespräch mit Gott. Einem Außenseiter mag das seltsam vorkommen, aber für uns fühlte es sich absolut richtig an. Manchmal, wenn ein christlicher Pole ein chaotisches Ereignis beschreiben wollte, sagte er: »Es ging zu wie in einer Judenschul.« In jenen friedlichen Zeiten war ein solcher Kommentar nicht feindselig gemeint, sondern nur eine Bestätigung dafür, wie seltsam wir den Menschen vorkamen, die andere religiöse Gepflogenheiten hatten als wir.

Im Allgemeinen lebten in Narewka Christen und Juden harmonisch zusammen, obwohl ich früh lernte, dass ich mein Glück herausforderte, wenn ich auf meine unbekümmerte Art in der Woche vor Ostern durch die Straßen lief. Dies war die einzige Zeit, in der unsere christlichen Nachbarn uns anders behandelten, so als wären wir Juden plötzlich ihre Feinde. Sogar einige meiner Spielkameraden wurden zu Angreifern. Sie bewarfen mich mit Steinen und gaben mir böse und verletzende Namen wie »Christusmörder«. Ich verstand das nicht, denn ich wusste, dass Jesus vor vielen hundert Jahren gelebt hatte, doch meine persönliche Identität zählte nicht viel im Vergleich zu meiner Identität als Jude, und für jene, die uns hassten, spielte es keine Rolle, in welcher Zeit ein Jude lebte: Ein Jude war ein Jude, und jeder Jude war verantwortlich für Jesus’ Tod. Zum Glück dauerten diese Feindseligkeiten nur ein paar Tage im Jahr, und normalerweise lebten Juden und Nichtjuden in Narewka friedlich nebeneinander. Natürlich gab es immer Ausnahmen. Die Frau, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnte, warf mit Steinen nach meinen jüdischen Freunden und mir, wenn wir auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus vorbeiliefen. Vielleicht glaubte sie, die Nähe eines Juden bedeute Unglück. Ich lernte, auf die andere Straßenseite zu wechseln, wenn ich mich ihrem Haus näherte. Andere Nachbarn waren viel netter. Die Familie im Haus nebenan lud uns jedes Jahr zu sich ein, um den geschmückten Christbaum zu betrachten.

Alles in allem war Narewka in den 1930er Jahren ein netter und idyllischer Ort zum Aufwachsen. Vom Sonnenuntergang am Freitagabend bis zum Sonnenuntergang am Samstag feierten die Juden den Schabbat. Ich liebte die Stille, die eintrat, wenn die Geschäfte zumachten. Es war eine willkommene Ruhepause im wöchentlichen Alltag. Nach dem Gottesdienst in der Synagoge saßen die Menschen in ihren Höfen, unterhielten sich miteinander und aßen Kürbiskerne. Oft bat mich jemand zu singen, wenn ich vorbeikam, denn ich kannte viele Melodien und wurde wegen meiner Stimme bewundert, eine Auszeichnung, die ich verlor, als ich in den Stimmbruch kam.

Von September bis Mai besuchte ich morgens die Volksschule und nachmittags den Cheder, die jüdische Schule. Dort sollte ich Hebräisch lernen und die Bibel studieren. Ich hatte einen Vorteil gegenüber meinen Klassenkameraden, weil ich schon einiges von meinen Brüdern gelernt hatte, wenn sie ihre Hausaufgaben für den Cheder machten, auch wenn ich nicht verstanden hatte, was sie lernten. Meine Eltern meldeten mich im Cheder an, als ich fünf Jahre alt war.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)