Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

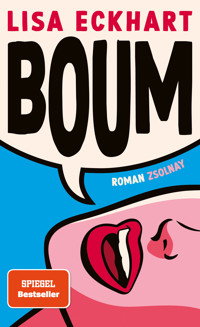

Der Debütroman der Kabarettistin Lisa Eckhart ist ein wilder Ritt durch die Nachkriegsgeschichte: tabulos, intelligent, böse, geschliffen – und sehr, sehr komisch. „Helga, schnell, die Russen kommen!“ 1945 ist Oma Helga in der Pubertät und kämpft mit ihrer schönen Schwester Inge um die Gunst der Besatzer. 1955 schickt man Helga dann aufs Land. Den Dorfwirt soll sie heiraten. Sowohl Helga als auch die Wirtin haben damit wenig Freude. 1989 organisiert die geschäftstüchtige Oma Busreisen nach Ungarn, um Tonnen von Fleisch über die Grenze zu schmuggeln. Bevor sie – inzwischen schon über achtzig – in See sticht und mit der Enkelin im handgreiflichen Wettbewerb um den Kreuzfahrtkapitän buhlt. Lisa Eckhart unternimmt einen wilden Ritt durch die Nachkriegsgeschichte: tabulos, intelligent, böse, geschliffen – und sehr, sehr komisch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 566

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

»Helga, schnell, die Russen kommen!« 1945 ist Oma Helga in der Pubertät und kämpft mit ihrer schönen Schwester Inge um die Gunst der Besatzer. 1955 schickt man Helga dann aufs Land. Den Dorfwirt soll sie heiraten. Sowohl Helga als auch die Wirtin haben damit wenig Freude. 1989 organisiert die geschäftstüchtige Oma Busreisen nach Ungarn, um Tonnen von Fleisch über die Grenze zu schmuggeln. Bevor sie — inzwischen schon über achtzig — in See sticht und mit der Enkelin im handgreiflichen Wettbewerb um den Kreuzfahrtkapitän buhlt. Lisa Eckhart unternimmt einen wilden Ritt durch die Nachkriegsgeschichte: tabulos, intelligent, böse, geschliffen — und sehr, sehr komisch.

Lisa Eckhart

Omama

Roman

Paul Zsolnay Verlag

Prolog

Es mangelt weiß Gott nicht an Autoren, die sich an der eigenen Familie vergehen. Das Leben schreibt nämlich die besten Geschichten, sagen die heillosen Naturalisten, wann immer es ihnen an Einfällen fehlt. Besonders die Kaste der Großeltern ist ein beliebtes Sujet vieler schriftelnder Enkel. Und ganz gleichgültig, welche Epoche — jede Erzählung von Großeltern hebt stets mit einer schweren Zeit an. Eine Zeit der Entbehrung, des Hungers, der Not, welche zum lichten Horizont blickt, dem Horizont des Enkelglücks. Und von da an wird geschmachtet, dass die Seiten transpirieren: Der Opa hat mir den Weltlauf erklärt, die Oma hat mir was Gutes gekocht. Selbst Thomas Bernhard, der Großmarketenderin des Schimpfes, welche sich naturgemäß jedes nette Wort verbittet, zerfließt beim Suhlen in Großvaters Spuren das Ressentiment zum Sentiment.

Dem gemeinen Leser mag das freilich imponieren, da er, für Kunst so taub wie blind, stets Wahres dem Erdachtem vorzieht. Das Leben meiner Großmutter, welches ich hier niederschreibe, hat sich fürwahr so zugetragen, wie ich es behaupten werde. Das soll mein Werk jedoch nicht schmälern. Dies ist eine Aufarbeitung — nur nicht die meine. Es bleibt dem Leser überlassen, ob er diese Biografie als Hommage oder als Rufmord erachtet. Ich vermag darüber nicht zu urteilen. Wenn ich von meiner Großmutter erzähle, so zeichne ich in jedem Falle keinen von Krieg und Besatzung geprägten, von Ehen enttäuschten, vom Alter gerächten, tätschelnden, verhätschelnden Archetyp des weisen Ahnen. Großmutter hat mir die Welt nicht erklärt. Ich erkläre sie dem Leser. Anhand des Lebens meiner Großmutter.

Großmutter starb kurz nach meiner Geburt. Ich war bereits vier Tage alt, verweigerte aber seit der Entbindung jede selbstständige Körperfunktion. Offenbar sah ich nicht ein, von der ausreichend unwürdigen Existenz eines uteralen Mitessers sogleich mit der nächsten Unzumutbarkeit des menschlichen Daseins konfrontiert zu werden — jener, fortan tagtäglich zu koten, die herrlichsten Speisen zu Stuhl zu entstellen und in Scham zurückgezogen aus meinem Leib zu exorzieren. Ich wollte nicht wahrhaben, dass meine neugewonnene Würde als Körpereigentümer mit solch einer Abscheulichkeit verbunden sein sollte. Wie kann es dem Mensch gelingen, einst zu reinem Geist zu werden, sich den Göttern gleich zu machen und die Gestirne zu Boden zu ringen, wenn er doch metertief durch Dung stakst?

Langer Rede kurzer Sinn, ich litt an desaströser Verstopfung. Ich hatte großen Appetit, doch ebensolchen Futterneid, der mich sogar dahin trieb, die mir kredenzte Muttermilch selbst verdaut nicht herzugeben. Was in meiner Krippe lag, waren strampelnde Fäkalien, von einer dünnen Schicht Säugling ummantelt. Besorgt, ich könnte implodieren, suchte meine Mutter Rat. Und zwar bei ihrer eigenen Mutter.

Sie eilt zu ihrem Elternhaus und übergibt der Muttermutter ihr kotfarciertes Töchterchen. Meine Großmutter väterlicherseits verspürt exakt in diesem Moment nur wenige Kilometer entfernt einen dumpfen Stich im Herzen. Die Muttermutter schnitzt derweil aus einem Seifenstück ein kleines, kindgerechtes Zäpfchen, welches mir ungeniert und formlos in die streikende Öffnung gesteckt wird. Die Vatermutter stützt sich keuchend mit einer Hand am Esstisch ab. Die andre presst sie an die Brust. Sie ruft verzweifelt nach dem Gatten. Nach diesem rief sie heute aber leider schon zweimal zuvor. Erst, als die Eieruhr geklemmt hat, und später, als der Müllsack voll war. Darum rührt er sich jetzt nicht mehr. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Soll das denn ewig so dahingehen? Sie stelle sich vor, er wäre tot! Sie Witwe und allein zu Haus. Sie muss endlich lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Doch die eigenen Beine haben eben versagt.

»Das funktioniert nicht! Hol es raus!«, hechelt meine Mutter panisch. Als wäre es nicht schlimm genug, dass ihr Kind voll Exkrement ist, doch nun steckt ihm auch noch die Seife im Auspuff. Die Muttermutter mahnt bestimmt, sie möge endlich Ruhe geben. Die Vatermutter ist schon ruhig. Ihr fröstelt von dem kalten Schweiß, welcher ihre Bluse tränkt. »Ich glaube, da kommt was!«, stammelt die Mutter und stiert gebannt auf meinen Anus. Und in der Tat, das Seifenzäpfchen lugt bereits verschämt hervor, als hätte es sich umgesehen und wisse nun nicht recht, wie sagen, dass gerade ihm als Seife, als großer Freund der Sauberkeit und Adept der Asepsis, dieser Wohnort nicht behage. In Zeitlupe entwindet es sich dem konstipierten Enddarm und ein jeder schien gespannt, ob es die Zeit darin genutzt hat, auch die Fäkalien zu mobilisieren und sie zum Ausgang zu geleiten. Wie Orpheus aus der Unterwelt steigt das blütenweiße Fettstück immer weiter ans Licht. Im Schlepptau hinter sich, so hofft man, die anverdaute Angetraute. Bald kann der kleine runde Muskel das Stückchen Seife nicht mehr halten. Er lässt es einfach achtlos fallen. Das Tor in den Körper steht weiterhin offen. Der Mund der Mutter ebenso. Der Erwartungsdruck von außen ist größer als der Druck von innen. Das Tor wird wieder zugezogen. Da staunt selbst die Muttermutter. Das soll es jetzt gewesen sein? Die Vatermutter ächzt benommen. Sie ruft abermals um Hilfe. Jetzt wird es dem Gatten aber zu bunt. Jetzt zeigt er ihr, wo der Barthel den Most holt. Und wenn sie dann schon einmal dort ist, soll sie auch gleich Bier mitbringen. Er findet sie am Boden liegend, die Augen zu, der Atem flach. Er stupst sie besorgt mit der Fußspitze an. Sie reißt erneut die Augen auf. Und exakt in dem Moment durchbricht nur hundert Meter weiter ein Rammbock aus Stuhl die Tore der Darmbastion. »Na siehst du!«, lacht die Muttermutter. »Auch du, Schwiegertochter!«, flucht die Vatermutter. Schnaubend rappelt sie sich auf. Das wird sie nimmermehr verzeihen. Das Enkerl zur eigenen Mutter zu bringen statt zu ihr, der Schwiegermutter, die sie bereits seit zwei Jahren kennt! Pechschwarzer Teer quillt aus dem Säugling. Die Mutter würgt. Vor Ekel und Glückseligkeit. Die Muttermutter putzt mich ab und legt mir neue Windeln an. Als Mutter hat sie sich bislang nicht sonderlich hervorgetan. Sie war eine Matriarchin. Und die sind bekanntlich weniger damit beschäftigt, die Tränen ihrer Kinder zu trocknen, denn ihre Gatten zum Weinen zu bringen. Doch das soll nun vergessen sein. Was ihr als Mutter auch misslang, wird ihr als Großmutter gelingen. Die Muttermutter wiegt mich im Arm. »Wenn das nächste Mal was ist, kommst einfach wieder direkt zu mir.«

Drei Tage später war sie tot. Verunglückt bei einem Fahrradunfall. Beziehungsweise einem Autounfall. Beide Fahrzeuge waren verwickelt, und ich weiß nicht, welchem der zwei man im Falle eines Unfalls bei der Bezeichnung Vorrang gibt. Das Auto gab ihn jedenfalls nicht. Das räumte das Fahrrad, auf dem die Muttermutter saß, einfach anstandslos von der Fahrbahn.

»Das ist ja schrecklich!«, wehklagt die Vatermutter lauthals. »Und das nur eine Woche, nachdem sie Großmutter wurde! Schrecklich ist das, schrecklich!« Sie nimmt meine Mutter lang in den Arm und blickt über ihre Schulter zu mir, die ich weit davon entfernt bin, irgendetwas zu verstehen. Ich bin froh, mich an ihr Lächeln, das sie mir damals heimlich zuwarf, nicht mehr zu erinnern. Sie löst die innige Umarmung mit meiner frisch verwaisten Mutter und deklariert ihr feierlich: »Das bekommen wir schon hin. Dann ist die Lisa halt bei mir. Und du, du darfst mich Mutter nennen.«

Der Lenker des Autos beging übrigens Fahrerflucht. Man fand bis heute nicht heraus, wer ihren Tod verantwortet hatte. Großmutter — das heißt die Vatermutter, welche wir von hier an nur mehr Großmutter nennen, als hätte es nie eine andre gegeben — hat für den Tag kein Alibi. Aber natürlich war es nicht sie, die den Unfallwagen lenkte. Natürlich war’s ein anderer, der ihr diesen Traum erfüllte. Natürlich ärgert es sie auch, wie schmählich einfach es sich zutrug. So wollte sie dann doch nicht siegen. Sie wollte viel lieber über Jahre hinweg bei allen Festen demonstrieren, wer hier die wahre Großmutter ist. Sie wollte ein K. o. in der siebzigsten Runde und keinen Herzinfarkt beim Einmarsch. Ich sprach sie einmal darauf an, wie es wohl gewesen wäre, hätte sie mich teilen müssen. Das konnte sie sich gar nicht vorstellen. »Wo warst du denn, als es passierte?«

Fast alle Enkel dieser Welt berichten von zwei Großmüttern, die sich von Grund auf unterscheiden. Einer guten und einer bösen. Ich werde niemals wirklich wissen, welche von beiden am Straßenrand starb.

Dass jeder Mensch zwei Großmütter hat, ist kein geringeres Übel denn die fatalste Doppelbesetzung der Natur. Die Liebe der Großmutter für ihre Enkel ist unteilbar und absolut. Sie duldet keine Nebenbuhler. Sie erträgt keinen anderen Titel als den der einzig wahren Oma. Solange aber ihrer zwei sind, werden beide wohl oder übel mit scheußlichen Attributen bedacht. Dann spricht man von der Papa-Oma oder von der Grazer Oma oder von der Radi-Oma, die immerzu nach Rettich stinkt. Eine notwendige Spezifizierung, die jeder Großmutter ein Gräuel ist. Nach der Niederkunft entspinnt sich deswegen stets ein grausames Ringen um die Vorherrschaft. Bereits im Kreißsaal raufen die beiden um das frisch geworfene Menschlein wie welke Weiber um den Brautstrauß. Wer darf es als Erste halten? Das erschöpfte Muttertier liegt fernab des Kreidekreises und muss ohnmächtig mit ansehen, wie sich zwei todgeweihte Damen auf das junge Leben stürzen und es zu zerreißen drohen. Der blutverschmierte Säugling flutscht ihnen mehrmals aus den Händen. Beide versuchen ihn erbittert in den Strampelanzug zu stecken, welchen sie jeweils seit Wochen gestrickt haben. Welchen trägt das Kind zuerst? Sie wollen es mit dem Stoff nicht wärmen. Der Strampler ist die Uniform, die das Kind erinnern soll, auf wessen Seite es zu stehen hat. Später werden gehäkelte Häubchen, Söckchen, Handschuhe und Schals die Montur vervollständigen. Eine Großmutter packt es am Bein. Die andere fasst es am Arm. Jede presst ein Körperteil in die selbstgemachte Kluft. Das Blut, das noch am Säugling klebt, sickert in die beiden Gewänder und übertüncht das pastellene Garn. Die Farbwahl alleine hat die beiden Großmütter schon Monate im Vorfeld beschäftigt. Nun ist davon nichts mehr zu sehen. Nun sind es nur mehr zwei dunkelrote, nasse Fetzen. Die Krankenschwester geht dazwischen. Sie birgt das schwerst geherzte Kind und händigt es der Mutter aus. Die Großmütter zischen und ziehen sich zurück.

Selten entscheidet sich der Krieg noch am Tag der Kriegserklärung. Meistens zieht er sich über Jahre. Jahre des Buhlens und des Hofierens. An Feiertagen wird der Enkel in Präsente eingemauert und mit Backwerk ausgestopft, bis die überspannte Haut transparent zu schimmern beginnt. Für den zarten Enkelkörper ist diese doppelte Versorgung eine gefährliche Belastung. Der Biorhythmus eines Kindes erholt sich schwer von Wochenenden, an denen es so sehr verwöhnt wird, dass es bereits an Missbrauch grenzt. Zumal Großmütter bevorzugt auf kulinarische Kriegsführung setzen. Welche der beiden schöner singt oder fehlerfreier vorliest, weiß ein Kleinkind kaum zu bewerten. Aber wer die besseren Palatschinken zubereitet, wird es schnell artikulieren. Die beiden großmütigen Giganten bieten darum ein Arsenal an Speisen auf, um einander auszustechen. Es ist kein Zufall, dass sie den Enkel fast nur mit Süßem drangsalieren. Es ist vielmehr das gezielte Bestreben, das Kind zu einem Süchtler zu machen. Die rigide Zuckerdiät führt im kindlichen Organismus bei dessen Rückgabe an die Eltern unausweichlich zu einer Reihe von Entzugserscheinungen. Schüttelfrost, Gereiztheit oder die tragische Vermählung aus Erschöpfung und Schlaflosigkeit. Das Kleinkind wird nicht wissen, warum, aber es wird mit Nachdruck fordern, zur Großmutter zurückzudürfen. Diese heilt ihn sogleich mittels Krapfen, Schaumrollen und Strudeln. Und der Enkel hat zu genießen, bis der Darm kapituliert. Das geschieht am Höhepunkt eines großmütterlichen Zweikampfes häufiger, als man vermutet. Es fällt alleine deshalb nicht auf, da sich zur Verköstigung unablässiges Herzen gesellt. Mit schier unmenschlichen Kräften drückt die Großmutter den Enkel und aus ihm die verabreichten Speisen. Das beabsichtigt sie gar nicht. Sie will ihn lediglich markieren. Sie modelliert ihn nach ihrer Umarmung, als wäre er ein Stück Plastilin. Oder ein alter Samtfauteuil, welcher über Jahrzehnte hinweg einzig von ein und demselben Gesäß eingesessen, ausgehöhlt und passend zugeritten wurde, sodass sich jeder fremde Gast darin zwangsläufig unerwünscht fühlt. So sollen sich auch Großmutters Pranken in den kleinen Körper meißeln, sodass ihre Kontrahentin sich darin nur nicht wiederfindet. Natürlich aber versuchen das beide, was die Physiognomie eines Kindes mitunter sehr beeinträchtigen kann. Viele verwachsene Figuren sind auf diese Weise entstanden. Doch auf Kollateralschäden können Großmütter keine Rücksicht nehmen. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Und niemals sind diese beiden Motive fataler verstrickt als im Widerstreit um den Enkel.

Welche der beiden am Ende obsiegt, hängt neben Koch-, Deklamier- und Gesangskunst noch von einer Vielzahl ökonomischer und geostrategischer Faktoren ab. Wer mit dem dickeren Sparbücherl winkt, ist von Beginn an klar im Vorteil. Wer näher am Enkel wohnt, wird mit Sicherheit öfter besucht und erhält mehr Möglichkeiten, ihn zu bezirzen und zu verführen. So laut und polternd auch der Krieg, so leise ist zuletzt die Vernichtung. Ein flüchtiger Glanz im Auge des Enkels beim Öffnen eines Geburtstagsgeschenks. Ein zutiefst befriedigtes Stöhnen beim ersten Bissen einer Torte. Es wird ein stummes Urteil sein. Der Enkel fällt es nicht bewusst. Gleichwohl wird es nicht unbemerkt bleiben. Die geschlagene Großmutter lässt unverzüglich von ihm ab. Sie nimmt ihren Kuchen und die ungeöffneten Geschenke und räumt gesenkten Haupts das Feld. Für jene, welche man fortan nur mehr Oma nennen wird. Sie wird im Exil verhärmen und auf jedes Besuchsangebot entgegnen, keine Zeit zu haben. Sie wird die Kakao- und Zuckerldosen entsorgen, die nunmehr niemanden mehr locken. Während die siegreiche Großmutter von da an immer runder wird, wird sie immer magerer. Sie wird von ihrem Fenster aus auf die Nachbarskinder schimpfen, wenn diese nur ans Ballspielen denken.

Es bedurfte keines Freud, um in Kindern die Ahnung zu wecken, dass die Liebe einer Mutter eine zutiefst unethische und amoralische Empfindung ist. Das leuchtet jedem Kinde ein. Es wird ihm spätestens bewusst, wenn ihm die Mutter einmal recht gibt, obgleich es tief im Unrecht liegt und die Mutter dies auch weiß. Wenn die Mutter das Kind tröstet, nachdem es andre Kinder schlug und sich dabei die Hand verstauchte. Denn eine Mutter liebt ihr Kind. Komme, was wolle. Sie liebt ihr Kind bedingungslos, wenn nicht sogar besinnungslos. Solch eine herrische Neigung zum Kind kann durch nichts gewonnen und durch nichts verloren werden. Sie ist intrinsisch motiviert, das heißt, sie kommt direkt aus der Mutter. Diese unerschütterliche Liebe ist allerdings gerade aufgrund ihrer Unerschütterlichkeit vollkommen wertlos. Denn sie verwischt den Unterschied zwischen der zwanghaften Treulosigkeit einer Dirne, deren Beine jedem offenstehen, und der zwanghaften Treue der Mutter, deren Arme nur das Kind umschließen. Die Prostituierte gibt dem Mann also nicht etwa das, was die Mutter verwehrt hat, sondern exakt dasselbe Gefühl, welches er mit der Mutter verbindet: Willkür. Prostituierte nehmen jeden, und das tut die Mutter auch, vorausgesetzt, es ist ihr Kind. Nun ist nicht jeder Mensch ihr Kind, doch ihr Kind kann jeder sein. Ob Musterknabe oder Mädchen, ob Priester oder Päderast, der Mutter ist das einerlei. Die Mutter würde ihrem Kind wohl auch den Muttermord verzeihen, wäre sie dazu noch imstande. Sie ist ein Fundamentalist, welcher sich stets auf die Seite des Kindes schlägt, da diese praktischerweise auch immer ihre Seite ist. Sie bildet mit der Leibesfrucht eine fötale Front gegen die gesamte Welt.

Das ist allerdings verzeihlich, bedenkt man den horrenden Umstand, unter dem ein Kind heranwächst: Von fremden Säften konserviert und anverdautem Brei ernährt, der, würde er nicht vom Kind absorbiert, schlichtweg zu Stuhl mutieren würde, an eine fleischige Leine gekettet, in einem anderen Körper gefangen. Und auf jeden Tritt des Kindes gegen die Wände seiner Zelle, hoffend, diese zu zerbrechen und den Mutterleib zu sprengen, erklingt von draußen wie zum Hohne stets ein Seufzen der Verzückung. Das kann einen schon gehörig den Verstand kosten. Sowohl das Kind als auch die Mutter. Denn beide stehen nach der Geburt vor der lebenslangen Mission, diesen einstigen Parasiten nun als eigenständiges Wesen anzuerkennen. Dem Kind liegt daran äußerst viel. Der Mutter eher weniger. Sie sieht in der Freilassung des Kindes keinen Anlass zu dessen plötzlicher Subjektwerdung. Nun ist es eben nicht mehr in ihr. Das hat rein gar nichts zu bedeuten. Das Kind läuft vielleicht frei herum, es bleibt aber ein Leben lang nur eine Franchise-Filiale der Mutter. Darum ist die Mutterliebe in Wahrheit immer nur Narzissmus, und dessen wollen wir sie nicht rügen.

Es gibt auf der Welt nur eins, was die Mutterliebe bannt: die Großmutterliebe. Und diese ist wahrlich unethisch. Die Großmutter liebt das Enkelkind mit derselben Zwanghaftigkeit wie die Mutter das Kind. Jedoch entbehrt die Großmutter jeglicher hormoneller Begründung für diesen ihren Liebestaumel. Sie trug das Enkelkind nicht in sich. Sie war nicht einst mit ihm verwachsen. Sie weiß, wo sie aufhört und das Enkelkind anfängt. Der geraume Altersunterschied lässt keinen Spielraum für Verwechslung. Dennoch wird das Enkelkind beinahe grün und blau getätschelt und mit Zuwendung erstickt, um die es nie gebeten hat. Es muss sie sich auch nicht verdienen. Denn auch die Großmutter kümmert es nicht, wie ihr Enkelkind beschaffen. Sie aber treibt die Indifferenz gegenüber dem Liebesobjekt sogar noch weiter als die Mutter. Der Liebende liebt den Geliebten aufgrund all dessen, was er ist. Eine Mutter liebt ihr Kind trotz all dessen, was es ist. Die Großmutter liebt das Enkelkind, ohne zu wissen, was es ist. Die Großmutterliebe transzendiert die Mutterliebe auf ein bislang ungeahntes Niveau der Hysterie. Von der Mutterliebe selbst bleibt dabei leider nicht viel übrig. Eine Frau kann nämlich nicht Mutter und Großmutter gleichzeitig sein, weil sie sonst vor Liebe platzt. Außerdem hat jedes Kind, welches die Mutter zur Großmutter macht, jenen einen Fehler begangen, den die Mutter nicht verzeiht: Es hat sie alt aussehen lassen. Es hat sie von der Kaste der fruchtbaren Mutter in die der hohlerdigen Großmütter verstoßen. Und daraus gibt es kein Entrinnen. Die Großmutter ist evolutionär pensioniert. Sie hat im Grunde ausgedient.

Das Kind muss niemals etwas leisten, um in der Gunst der Mutter zu stehen. Nun aber hat es etwas geleistet. Es hat selbst ein Kind gezeugt. Und das wird es noch bitter bereuen. Denn fortan ist es nicht mehr Kind, sondern Enkelkinderzeuger. Dieser würdelose Status erfreut sich aber noch manch alter Privilegien, welche man als Kind genoss. Das eine oder andere wird sogar kurze Zeit forciert, wie das hemmungslose Mästen und die Entbindung von jeglicher Arbeit. Zumindest bis zur Entbindung des Enkels. Jetzt wird das Kind von nichts mehr entbunden. Das war aber auch nicht sehr raffiniert. Nun hat es nämlich alles verspielt, was die Großmutter ermutigen könnte, das Kind als wertvollen Mensch zu behandeln. Schließlich hat es die teure Fracht, das sakrosankte Enkelkalb, sicher auf die Welt gebracht. Nun wird es nochmals degradiert, zum Enkelkinderlieferanten. Zum Mittelsmann, dessen Lästigkeit von seiner Notwendigkeit geschürt wird. Zum Rauschgifthändler, welcher der Großmutter wochenendlich den heiß ersehnten Stoff besorgt, ihn ihr zwischen Tür und Angel zustecken und verschwinden soll. Die Großmutter wird sich niemals bemühen, auch nur im Entferntesten Strenge zu mimen. Eine Bürde, welche die Mutter nicht ganz von sich weisen kann. Besonders wenn das Kind recht schlimm ist und der Vater nicht eingreifen kann, weil seine Hand ja schon das Popscherl der Gespielin maßregeln muss. Die Großmutter wirkt nicht erzieherisch ein. Besuche bei ihr sind pures Vergnügen. Picksüße, unverdünnte Liebe.

Selbst der pränatale Irrsinn findet an der Großmutter weit mehr Haftung als an der Mutter. Die trächtige Mutter hat nämlich alle Hände voll zu tun, dem Kindsvater glaubhaft zu versichern, dass er sie und ihren Schoß nach der uteralen Entleerung wie gewohnt weiterverwenden wird können. Da sind sich Männer nicht so sicher. Das Kind könnte ja schließlich bei seiner Vertreibung in einem Anfall von Vergeltung alle Brücken und Dämme hinter sich abbrechen, sodass der Mutterstollen auf ewig von Bergen Schutts verriegelt bleibt. Die Großmutter sorgt nichts dergleichen. Sie kann hemmungslos zerfließen in Aussicht auf das Enkelglück. Bald übersteigt ihre Euphorie die der Mutter um vier Gallonen Fruchtwasser. Die quälenden neun Monate vor der Niederkunft des Enkels, in denen dieser noch in der Rotisserie der Mutter schmort, bis er endlich verehrfertig ist, vertreibt sich die Großmutter in spe mit dem neurotischen Erwerb von Geschenken. Oder mit deren Anfertigung, so ihr euphorischer Tremor dies zulässt. Dann werden eifrigst Strampler bestickt, Söckchen gehäkelt und Häubchen gestrickt. Alles, um den neuen Heiland aussehen zu lassen wie eine eklektische Collage mittelalterlicher Narren aller Höfe und Epochen. Die Mutter zieht ihr Kindlein an. Die Großmutter aber kleidet es ein. Und das endet meist geschmacklos. Die Mutter beweist in der Regel natürlich auch nicht mehr Geschmack. Ihr ästhetischer Sekundenschlaf beschränkt sich allerdings zum Glück auf die Farben Hellblau oder Rosa. Ganz anders die Großmutter. Wie bereits zuvor erwähnt, ist sie an Wesen und Charakter des Enkels nicht im Mindesten interessiert. Somit auch nicht an dessen Geschlecht. Das Enkerl bleibt stets geschlechtslose Masse, eine identitätsleere Hülle, welche sie wie einen Spritzsack mit Kuchenteig und Liebe füllt, bis der Sack zu bersten droht. Darum wird sie auch beim Schenken und Ausstaffieren ihres Enkels nicht durch dessen Eigenschaften oder Vorlieben eingeschränkt. Natürlich ist die strikte Farbwahl nach dem Geschlecht des Kinds veraltet, nicht mehr zeitgemäß, klischeehaft. Nichtsdestoweniger bleibt das Klischee auf den Wegen der Ästhetik die letzte gepflasterte Autobahnausfahrt. Wer bis dahin noch nicht vermochte, sich etwas wie Stil zusammenzuschustern, der möge bitte hier abbiegen, um noch Schlimmeres zu vermeiden. Denn auf diese Ausfahrt folgt nur mehr ein Strudel ästhetischen Chaos. Und in diesem schwimmt die Großmutter am liebsten. Was sie dem Enkelkind kredenzt, ist darum unweigerlich bunt. Bunt steht dabei für die Vielzahl der möglichen Persönlichkeiten, welche der Enkel einst annehmen könnte, und welche die Großmutter konsequent ignorieren wird.

»Heute basteln wir was Schönes für den Muttertag!« Die Kindergartentante lehnt sich zu mir und flüstert: »Für den Omatag.« In ihrer Stimme verächtliches Mitleid. Dazu die Geheimniskrämerei. Sie tut, als wäre meine Mutter eine cracksüchtige Irre, die von Außerirdischen entführt wurde. Nein, schlimmer noch, sie tut, als wären Crack und Aliens nur die offizielle Geschichte, die man mir erzählt, um mich zu schonen. Wonnig räkelt sich die Tante in der von ihr erzeugten Beklemmung. Jetzt glaubt sie wieder kurz, es gäbe etwas noch Verheerenderes als ihre Kinderlosigkeit. Heute Abend wird sie womöglich sogar ohne Schnapserl einschlafen können. Jetzt erhält jedes Kind eine Karte. Darauf ist ein Gedicht gedruckt, welches natürlich im Alter von drei keines der Kinder zu lesen vermag. Wir sind lediglich beauftragt, dieses schmucklose Papier im Rahmen unserer Möglichkeiten zu verunstalten. Eines der Kinder schneidet hierfür ein verwordageltes Herz aus und fixiert mit Klebeband danach die Schere auf der Karte. Damals erschien es mir vielleicht falsch, Großmutter mit Worten zu danken, welche nicht die meinen waren. Heute, nach zahlreichen Geburtstags-, Weihnachts- und weiteren Omatagskarten, die ich eigenhändig verfasste, weiß ich, diese Worte von damals waren mit Abstand die aufrichtigsten. Am darauffolgenden Sonntag überreiche ich mein Werk. Großmutter ist zu Tränen gerührt. Weniger durch das Gedicht oder durch meine Zierschmierereien denn durch die Überschrift. Auch diese war selbstverständlich vorab schon auf die Karte gepresst. »Zum Muttertag«. Die Tante half mir allerdings, sie meinem Schicksal anzupassen. Was Großmutter so tief bewegt, ist nicht das krakelige »Oma«, welches ich hinzugefügt hatte, sondern das durchgestrichene »Mutter«. Das Enkelkind hat widerrufen! Es dreht sich um die Omama!

Teil Eins

»Helga, schnell, die Russen kommen!« Sie läuft zum Fenster hin und schaut. Schwarze Jeeps und Pferdekutschen, gefolgt von schwer bewehrtem Fußvolk. Nun war er also da, der Russe. Und die Angst vor ihm gewaltig. Was hatte man ihnen nicht alles erzählt, wozu der Russe fähig sei und wonach der Sinn ihm stünde. Er werde alles Vieh abschlachten sowie alle Mädchen schänden. Und im Anschluss umgekehrt. Er werde in den Fluss defäkieren. Und zwar genau an jenen Tagen, wo dies strengstens untersagt ist, weil gerade Bier gebraut wird. Er werde die Kartoffelfelder niederbrennen. Dann werde er die Brauereien niederbrennen, um dort Kartoffeln anzubauen. Er werde ganz fürchterlich mit ihnen schimpfen. Er werde dabei russisch sprechen. Er werde alten Frauen die Haare abrasieren und sie nackt vor den Karren spannen. Er werde unangenehm laut sein. Er werde Männern die Gemächte abtrennen und diese als Jetons für ein beliebtes Würfelspiel verwenden.

Kurzerhand versteckte man alles, was einem irgendwie von Wert schien. Darunter auch Großmutters Schwester Inge. Die Mutter befiehlt ihr, unter das Bett zu kriechen. Denn Inge ist ein hübsches Mädel, genau wie sie der Russe mag. Wenn der sie sieht, na dann gut’ Nacht! Dann entführt er sie womöglich! Oder schlimmer: Er schändet sie und lässt sie hier! Worauf sie sich fortan der Arbeit verweigert. Auf jede noch so kleine Bitte wird sie melodramatisch entgegnen: »Das geht nicht, ich wurde vom Russen geschändet.« Drum muss die Inge unters Bett. Großmutter Helga nicht. Denn die hat schiefe Zähne und ist auch sonst lange nicht so appetitlich wie die Inge. Die hat langes, blondes Haar und synchron wachsende Brüste — für eine Dreizehnjährige beileibe keine Selbstverständlichkeit. Meistens ist in diesem Alter eine Brust schon gut farciert, da weiß die andere noch gar nichts von ihrem Glück. Weswegen aber auch die eine, stattlich aufgequollene Brust den Männern nicht so recht imponiert. Die mögen nämlich keine komplizierten Frauen, und wenn da eine bereits ihre bipolare Brüstung vor sich herträgt, na, dann kann man sich ja vorstellen, wie es bei der gewiss auch im Innern drunter und drüber gehen muss.

Was die zwieträchtigen Brüste überdies Beliebtheit kostet, ist ihr zerstreuter Silberblick. Im Antlitz mag dieser berückend erscheinen. Nach innen gerichtet, wohlgemerkt. Keinesfalls nach außen gerichtet. Von einem nach außen schielenden Weib fühlt sich ein Mann schnell verunsichert, da sie ihm gegenüber sitzend niemals nur Augen für ihn haben kann. Eines strolcht stets in der Gegend herum, ist somit potentiell empfänglich für all jene Hallodris, wie es selber einer ist. Natürlich wirkt ein Silberblick nach innen wie nach außen dümmlich. Schielt jemand nach innen, so schließt man von beschränkter Sicht unweigerlich auf eine Beschränktheit des Geistes. Zugleich aber zeugt er dadurch von Treue, von zuverlässiger Dümmlichkeit. Hier wird nicht unnötig über den Tellerrand hinausgespäht. Alleine die Existenz eines Randes bleibt ihm meistens unbemerkt. Schielt nun allerdings jemand nach außen, so bescheinigt man ihm eher eine erratische Dümmlichkeit. Hier ist das Sichtfeld ziellos erweitert. Sein toter Winkel ist das, was vor ihm liegt, das Offensichtliche. Er blickt über den Tellerrand, doch vom Teller weiß er nichts. Nun muss darauf hingewiesen werden, dass keiner dieser verschiedenen Reize des Strabismus convergens und des Strabismus divergens auf eine undisziplinierte Blickrichtung zweier Brustwarzen zutrifft. Solch mammale Desorientierung mutet weder verwegen noch hilfsbedürftig an, sondern bestenfalls wie eine Hommage an den großen Marty Feldman. Inges Brüste aber haben sich offenbar gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt, blicken geeint zum Horizont und lassen noch auf Großes hoffen. Jetzt besteht die Inge aber nicht nur aus Brüsten, was nach anfänglichem Enthusiasmus selbst Männern recht missfallen dürfte. Auch ihr restlicher Körper ist von exemplarischer Proportionalität. Weswegen die Knaben ihres Alters, denen die Eltern an Weihnachten nicht die teure Carerra-Rennbahn schenkten, gern mit ihren Matchbox-Autos an Inges kurvenreichem Körper entlangführen. Später wird sich in den Kurven auch der eine oder andere überschlagen. Aber nicht heute. Und ganz sicher nicht der Russe.

Großmutter ist gerade in die Pubertät gekommen, jenen ästhetisch grausamen Abschnitt, in dem die über die Kinderjahre aufblühende Schönheit gnadenlos zurückgedreht wird und man wieder ganz von vorne anfangen muss. Einigen ist das zu dumm. Sie kapitulieren vor der hormonellen Entstellung und begnügen sich damit, einst ein schönes Kind gewesen zu sein. Sie kämpfen gar nicht erst dagegen an. Schöne Kinder haben allen Grund, sich vor der Pubertät zu fürchten. Hässliche Kinder können sie in der Regel gar nicht erwarten. Da werden die bislang verwachsenen Attribute noch einmal ganz neu durchgemischt, was nach zeitweiliger Verschlechterung alles zum Guten wenden wird. So hoffen sie zumindest. Großmutter hofft nicht. Sie hofft nicht, dass ihre Zähne zur Raison kommen werden, oder dass ihr aschenes Haar wieder hell wird. Nein, so eitel ist sie nicht. Großmutter hofft lediglich, dass die Inge plötzlich kahl wird und ihr alle Zähne ausfallen. Dann wäre endlich sie obenauf. Dann läge jetzt endlich sie unterm Bett. Aber heut’ liegt da die Inge, weil die das hübsche Gsichterl hat, das den Russen ganz narrisch macht. Sie hat auch ein hübsches Gsichterl, nur halt nicht so eins wie die Inge, wo ein Mann gern nüchtern bleibt. Außerdem hat sie stahlblaue Augen. Ein Blau, dass man ganz durstig wird. Jedoch sind ihre Wimpern schütter — ein zerrupfter, dünner Kranz. Die Inge hat zwar braune Augen, doch groß sind sie und immer offen. Wie ein Reh im Aufblendlicht kurz vor dem Zusammenstoß — so schaut die Inge unentwegt und bezirzt damit den ganzen Mautner Eisstockschießverein. Großmutter hat zudem eine Nase, welche wir hier nicht beschönigen wollen. Aus jeder Perspektive anders und zugleich in keiner passend, verläuft sie erst horizontal, ehe sie sich wagemutig beinahe vertikal hinabstürzt. Eine Nase wie ein Aktienkurs, für den es sich lohnt, aus dem Fenster zu springen. So was mag selbst der Russe nicht. Es heißt, er sei nicht wählerisch — er hat Gelüste, nicht Geschmack —, doch dass ihn so was eher reizt denn die Inge unterm Bett, dass der Russe so ein Viech ist, will sich die Mutter gar nicht vorstellen. Darum versteckt sie nur die Inge. Die Helga nicht, die bleibt schön da. Die muss sich nämlich auf das Bett setzen, unter dem die Inge liegt. So kommt der Russe gar nicht erst auf die Idee, unter dem Bett nachzusehen, weil da oben sitzt die Helga, und die greift kein Russe an. Dazu müsste er ihre knochigen Beinchen hochheben, sie gar an ihrer Hüfte packen. Womöglich wehrt sie sich dabei, wer weiß, wo er dann versehentlich hinlangt.

»So bleibt’s jetzt und still seid’s!«, schärft die Mutter nochmals den Mädchen ein und geht nach unten in die Stube, um dort auf den unangekündigten Besuch zu warten. Großmutter verharrt reglos vor Kränkung auf dem Bett. Nun hat der Krieg auch sie getroffen. In all seiner menschenverachtenden Scheußlichkeit. Die Inge gluckst und kichert debil. Die Aufregung der Mutter scheint sie nicht zu begreifen. Die Schönheit, ob derer man sie versteckt hält, ist ihr Garant, dass ihr nichts zustößt. Die Helga müsse man beschützen. Denn sie besitzt nun einmal nicht diesen Talisman der Schönheit, welcher den Barbaren bannt. Mit ihr werden sie Schindluder treiben, weil keine Anmut sie gemahnt, von einem Missbrauch abzusehen. Der Inge kann gar nichts passieren. Man schnitte sich nur ins eigene Fleisch, wenn man ihre Haut lädierte. Das verstünde selbst der Russe, wenn er auch sonst nicht viel versteht. Sie flüstert Großmutter vom Boden aus zu, sie mögen doch die Plätze tauschen. Das wäre allemal gescheiter. Sie habe es viel eher nötig, so misslungen, wie sie ist — halb Schwester, halb Ork —, da macht der Russe kurzen Prozess. Großmutter ignoriert das despektierliche Märtyrertum ihrer Schwester und übt lieber stumm die fließende Geste, mit welcher sie den russischen Gästen Inges Verbleib entdecken wird.

Es vergeht eine quälende Stunde, bis mit Erleichterung und Schrecken man ein lautes Klopfen hört. Nanu, wer kann denn das noch sein? Der Vater öffnet vorsichtig die Tür. Vier Männer stehen ihm gegenüber. Einer davon hochdekoriert, offenbar ein Kommandant, so wirklich wird man es nie wissen. Die anderen drei bedeutend schlichter, gleichwohl keinesfalls verlottert. Angenehme Erscheinung, der Russe. Das hatte man so nicht erwartet. Konkrete Vorstellungen gab es zwar nicht, doch dass er nun Kleidung trägt, hat manchen schon etwas erstaunt. Die vier Männer schweigen lauter, als sie hätten schreien können. Als solle man erst einmal selbst nachdenken, was man getan hätte, bevor es einem schallend um die Ohren fliegt. »Ich war nicht im Krieg!«, entfährt es dem Vater. Der Mutter ist das hochnotpeinlich. Zum einen, weil das gar nichts ändert, und zum andren, weil es stimmt. Wie es Großmutters Vater geschafft hat, sich dem Wehrdienst zu entwinden, ist nicht mehr genau zu rekonstruieren. Auf meine Nachfrage hin kommt die Antwort: »Sie konnten ja schlecht alle einziehen. Einige Männer brauchte man schon. Für die Wirtschaft.« Grundsätzlich leuchtet mir das ein. Wieso die österreichische Wirtschaft aber gerade auf einen bankrotten Autohändler ohne Führerschein keinesfalls verzichten konnte, will sich mir nicht ganz erschließen. Das war er zumindest, als alles begann. Letztlich hat auch ihn der Krieg die Arbeitslosigkeit gekostet, und er war bald dazu gezwungen, in einem nahe gelegenen Sägewerk als Holzführer zu arbeiten. Er war nicht in der Partei, und von Hitler hielt er wenig. Doch er war auch nicht Stauffenberg, nicht einmal einer, der am Stammtisch grölt, welch ein Saulump dieser Adolf. Ehrlich gesagt hat ihn der Krieg samt dem ganzen Nazi-Stuck drumherum herzlich wenig interessiert. Obgleich ein Radio im Keller, zog es ihn selten dort hinunter. Dass Radiohören verboten war, gestaltete es anfangs noch als prickelndes Amüsement, doch allmählich erschienen auch die desaströsen Frontberichte ebenso repetitiv und ermüdend wie Goebbels’ propagandistische Sandmännchenstunde. General Paulus ist kalt. Feldmarschall Rommel ist heiß. Göring passt nicht mehr in die Fokker hinein. Und Hitler kommt nicht mehr aus dem Bunker heraus. Zudem befand sich kein einziger Angehöriger am Schlachtfeld. Es galt um niemanden zu bangen, außer vielleicht noch die Nation, doch die bedeutete ihm nichts.

Es ist jene Gleichgültigkeit, von welcher er nun — freilich verängstigt, doch unbeugsam gleichgültig — fürchtet, sie könne ihm zum Verhängnis werden. Und das womöglich weitaus mehr, als es Fanatismus, Feigheit oder jedwed’ Verbrechen gekonnt hätten. Er war mit Sicherheit kein Nazi. Doch er war nicht aus Überzeugung kein Nazi. Nicht jeder, welcher kein Mitläufer ist, ist darum gleich ein Widerständler. Mancher ist zum Mitlaufen einfach zu müde. Und ihn wird man noch mehr verachten als den, der sich verführen ließ. Die Mutter schiebt ihn schließlich zur Seite. Er wirft ihr einen bockigen Blick zu. »Ich war ja wirklich nicht im Krieg«, flüstert er ihr pampig zu, als könnte sie das je vergessen. All die furchtbar beklemmenden Stunden mit dieser und jener Nachbarsfrau, welche Rotz und Wasser heulte, weil ihr der Gatte oder der Sohn an der Front abhandenkam. Die unendliche Dankbarkeit, dabei nicht mitreden zu können. Der müßige Ärger, es sich anhören zu müssen. Während er zu Hause saß und seine Kuckucksuhr so präparierte, dass der kleine, hölzerne Vogel nicht lediglich zu jeder vollen, sondern auch zu jeder halben rauskam. Drei der Männer treten ein. Sie wechseln ein paar kurze Worte, worauf sich der Kommandant an den Tisch setzt. Die zwei anderen beginnen die Räumlichkeiten zu inspizieren. Der vierte zählt von draußen die Fenster. Wer sich ganz raffiniert glaubte, schob nämlich einen großen Schrank vor die Türen zu den Räumen mit den versteckten Schätzen und Töchtern. Wenn allerdings die Anzahl der Fenster nicht jener der vorgefundenen Zimmer entspricht, dann wird der Russe ungemütlich. Denn verscheißern lässt er sich nicht. Beim ersten knarrenden Schritt auf die Treppe, welche zu den Zimmern führt, wird die Mutter schon nervös und pirscht maximal verdächtig hinter den drei Russen her. Der Vater hat sich derweil zu dem Kommandanten an den Tisch gesellt und bietet ihm ein Stamperl an. Allerdings nicht von der Marille, die der Vater selber brennt, sondern vom billigen Inländer-Rum. Denn schließlich war er nicht im Krieg. Deswegen muss er jetzt nicht die feinen Sachen rausrücken. Da tut es sehr wohl auch der Rum, der selbst zum Backen beinahe zu schirch ist. Die Soldaten betreten zunächst das elterliche Schlafzimmer. Erneut werden einige Worte gewechselt, worauf sie ihr Gepäck abstellen und sich unbeschwert zum letzten, dem Zimmer der drei Kinder, begeben. Schon halb der Hysterie versprochen, tänzelt die Mutter um sie herum. »Da ist nur das Kinderzimmer«, lacht sie zittrig. Zum Glück lachen die Hysteriker gerne. Das wirkt in solch einer Situation noch vergleichsweise unauffällig und kommt dazu sehr freundlich rüber. Die drei verstehen kein Wort Deutsch. Das hätte sie natürlich indes nicht gehindert, auch diesen Raum zu inspizieren, doch nun kann sich die Mutter zumindest keinen Vorwurf machen, rein gar nichts unversucht gelassen zu haben, diese drei, wenn auch äußerlich adretten, doch innerlich gewiss umso verrohteren, Männer nicht in die Nähe ihrer Inge zu lassen. Mit Befremden stehen die Soldaten vor dem Geheimnisse bergenden Bett und der darauf platzierten Tochter. Diese kauert nicht verschüchtert, aus Angst um sich und ihre Schwester, sondern posiert geradezu. Inzwischen fiel ihr nämlich ein: Sie muss die Inge ja gar nicht verpetzen. Wenn der Russe so ein Schwein ist, wie man sich überall erzählt, dann nimmt er doch gewiss auch sie. Da wird die Mutter aber blöd schauen, wenn sie auf ihrer, ach, so schönen Inge sitzen bleibt. Wochenlang wird sie in der Stube hocken und plärren. Nicht nur, weil die Helga weg ist, sondern weil ihr die Inge eine Schand gemacht hat. Wie soll sich die denn je einen finden, wenn sie nicht einmal der Russ’ will? Das ist ihre große Chance. Nun wird sie es der Inge heimzahlen. All die Male, wo sie Schläge bekam, weil sie der Mutter nicht gleich sagte, wo die Inge wieder hin sei, wenn diese spätnachts nicht im Bett lag. Wenn sie stattdessen mit den dreckigen Bauernknechten durchs Dorf strawanzte. Mit ihnen auf den Heuböden walkte und sich umfassend ausgreifen ließ. Der Inge graust es halt vor nichts. Doch was man nicht verstehen mag, wieso’s den Knechten nicht gegraust hat. Vor der eingedepschten Inge. Welcher sie morgens immer das Stroh aus dem Haar lesen musste, weil die Mutter sonst fuchsteufelswild wird. Aber das hat jetzt ein Ende. Sie räkelt sich, als gäb’s kein Morgen. Die Soldaten wissen nicht, dass sie gerade verführt werden sollen. Gelogen hat sie für die Inge! Dutzende Male hat sie gelogen. »Du darfst der Mama nichts verraten.«

Und leider gibt es ihrer viele, welche es mit Stolz erfüllt, wenn man sie in Geheimnisse einweiht. Persönlicher Natur, versteht sich, andernfalls wäre es nur Klatsch, und darauf braucht sich niemand etwas einzubilden. Der törichte Stolz des Mitwissers speist sich schließlich aus dem Vertrauen, welches der andere ihm angeblich schenkt. Er wird es sich auch nicht verwirken, denn jede einzelne Sekunde, in welcher er Geheimnisse weiterhin für sich behält, lässt diesen Stolz geschwulstartig anschwellen. Klatsch zu horten hingegen ist nichtig. Klatsch soll und muss sich ja verbreiten, um seinem Ruf gerecht zu werden. Trägt zuweilen auch der Klatsch den hurösen Anstrich eines Geheimnisses, so dient dieser lediglich als Brandbeschleuniger. Das wahre Geheimnis aber will behütet werden. Das wird einem fortan auch unentwegt eingebläut. Gleich am Anfang der Erzählung, später vor jedem pikanten Detail und noch ein Dutzend Mal am Schluss. Besiegelt wird die ganze Farce durch einen verschwörerisch erigierten Zeigefinger, den man sich selbst oder dem andern, zur Sicherheit am besten beiden, auf die plaudersüchtigen Lippen legt. Wie lächerlich oft nun wiederholt wird, das Geheimnis zu bewahren, müsste allein dem Mitwisser deuten, wie wenig Vertrauen ihm in Wahrheit geschenkt wird. Die erste Kundgabe darauf, dass Folgendes vertraulich sei, trägt bereits den Tonfall des Vorwurfs. Als hätte man, obgleich noch gar nicht eingeweiht, es schon allen längst erzählt. Man sollte sich davon nicht gekränkt fühlen. Er, der Schöpfer des Geheimnisses, kann sich dabei gar nicht helfen. Ihm wohnt ein krankhaftes Misstrauen inne, weil er selbst die größte Sau ist. Er ist schlicht der Allererste, der sein Geheimnis nicht für sich behalten konnte. Er fordert von allen Stillschweigen ein, weil er selbst nicht dazu fähig ist. »Von allen« ist hierbei nicht übertrieben. Das Proömium der Heimlichkeit, in welchem an Diskretion appelliert wird, hat einen reichlich inflationären Gebrauch zu beklagen. Erzählerisch herausgefordert und rhetorisch eingeschränkt, ist die Geheimnistuerei manchem das einzig verfügbare Stilmittel, um das Gegenüber bei Laune zu halten. Es gibt haufenweise Geschichten, die sonst nicht lebensfähig wären. Ein wahrhaftiges Geheimnis führt wider Willen ein Schattendasein. Jene Geschichten wiederum beziehen aus dem Schattendasein ihre ganze Existenz. Jedoch ist auch ihr Erzähler, wenn auch nicht unterhaltenswert, oftmals ein sehr redseliger Geselle. Darum darf es Sie nicht verwundern, wenn er das sogenannte Geheimnis letzten Endes nicht nur Ihnen, sondern jedem ihm Bekannten, entfernten Angehörigen, Taxlern, Kassierern und Postboten mitteilt. Dies soll Sie keinesfalls verletzen. Jemanden in ein Geheimnis einzuweihen — das heißt, ihn unter die Decke zu zwingen und unverschämt zu flatulieren. Man kann ihn hierfür schwerlich schelten, sieht man den stupiden Stolz des frisch getauften Konfidenten. Denn anstatt seinem anrüchigen Gewahrsam unverzüglich zu entfliehen, suhlt sich der Depp unter der Decke mit Wonne in diesem Hauch von Geheimnis. Er atmet ihn tief und tiefer ein, bis er ganz davon erfüllt ist. Und nun wird er die Luft anhalten. Und regelmäßig als Beweis die zunehmende Bläue seines Gesichtes vorweisen. Er wird niemals etwas sagen. Großes Indianerehrenwort. Hat dem Indianer aber nicht viel gebracht, sein Respekt vor dem Geheimnis. Und es wird auch ihm nichts nützen, dem mit der gierigen Schnappatmung unter der Decke. Wissen ist Macht. Mitwissen Ohnmacht. Das können Sie sich gern ins Poesiealbum notieren, wenn Sie es sich schon nicht hinter die Ohren schreiben, wo leider sehr wenige ihr Poesiealbum tragen.

»Du darfst der Mama nichts verraten.« Und leider gibt es ihrer viele, welche es mit Stolz erfüllt, wenn man sie in Geheimnisse einweiht. Großmutter gehört nicht dazu. »Ich flehe dich an, kein Sterbenswort.« Nur leider lügt sie viel zu gern, um diese Bitte auszuschlagen. Deshalb wird sie nicht verraten, warum die Inge heute wieder partout nicht zum Abendessen runterkommen mag. Jedoch nicht, weil sie die Inge so liebhat. Es ist ihr auch ein wenig unrecht, dass die Inge das jetzt glaubt. Dass sie aus Herzensgüte handelt, weil die Rehäuglein so funkeln. Und weil sie im nahenden Scheinwerferlicht so entzückend schlotternd dasteht. »Ich werd der Mama auch nichts sagen, wenn du später einmal ausgehst«, versichert die Inge, als ob sie es meint. Wie ungewöhnlich rücksichtsvoll. Das hätte sie nicht sagen müssen. Da bremst man schon mal für die Inge, wenn sie auf der Fahrbahn steht. »Aber du bist eh so brav, du wirst sowieso lieber für die Schule lernen.« Großmutter steigt aufs Gas. Das Rehkitz Inge kracht unter den Reifen. »Und ganz ehrlich, du verpasst nichts. Meistens ist’s gar nicht so lustig.« Hoffentlich suppt sie jetzt ordentlich auf die Fahrbahn. »Jetzt geh, ich lass mir schon was einfallen.« Die Inge klettert aus dem Fenster und landet in den Rosenbüschen. Sie hat sich ein Knie aufgeschürft, na servas, jetzt haben die Burschen was zum Schauen. Und die Inge einen Grund, gleich ihr Rockerl raufzuziehen. Sonst muss sie sich immer zieren, wenn ihr ein B’soffener dahin greift. Denn eine Dame muss sich wehren. Andernfalls ist sie ein Flitscherl, und den Burschen freut’s nur halb, wenn die Inge gar so willig. Männer legen Wert aufs Vorspiel. Die sind da nicht so wie die Inge, die am liebsten gleich aufsitzen tät’. Die wollen vorher immer raufen. Erst um die Inge und dann mit ihr. Als die Mutter zum Essen zitiert, geht Großmutter allein nach unten. Sie setzt sich hungrig an den Tisch und langt sofort nach einer Gabel. Die Mutter reißt sie ihr forsch aus der Hand. Sie hat zwar eine Rechenschwäche, trotzdem fühlt sie, dass irgendwer fehlt. Ja, wo bleibt sie denn, die Inge? Da wird ihr doch die Hauptspeis kalt, und dabei gibt’s heut extra Knödel, um die das undankbare Luder schon die ganze Woche bettelt. Großmutter eröffnet mit niedrigem Einsatz. »Die hat Bauchweh.« Wenn ihr die Mutter das nicht abkauft, kann sie immer noch erhöhen. Doch die Mutter ist bei Gott heute nicht in Abkauflaune.

Am Morgen kam der Bäcker nicht. Der fährt sonntags für gewöhnlich zu den etwas entlegenen Häusern und beliefert sie mit Brot. Aber heute kam er nicht. Von dem wird sie kein Brot mehr kaufen, denn so was lässt sie sich nicht bieten, wenn wer die Arbeit schleifen lässt. Wahrscheinlich hat er wo ein Gspusi. Gewiss ein hübsches, schlankes Dirndl — Gott bewahre, nicht die Inge! Und das knetet er jetzt lieber als den alten Hefeteig. Doch er wird sich anschauen, der Herr Bäcker, spätestens in einem Jahr geht ihm das schlanke Gspusi auf, genauso wie der Hefeteig. Das ist der Fluch des Bäckersmanns. Die schönsten Weiber sind hinter ihm her und trällern noch verliebt im Schlafe: Ich hol mir einen Zuckerbäcker, und dann hab ich’s immer lecker. Dann gibt’s die Patisserie umsonst, und weil’s dem Weib an Contenance fehlt, stopft es sich fortan die Punschtorten rein, und ehe er sichs versieht, ist die Holde selbst nur mehr ein Brandteigkrapferl. Morgens ein Esterházyschnitterl, am Vormittag die Kardinale, Mittagessen lässt sie aus — weil sie derzeit auf die Figur schaut, die schon längst nicht mehr zu sehen ist —, am Nachmittag zum Kaffeetscherl die Sacher, und am Abend noch was Leichtes, wahrscheinlich etwas mit Baiser. Da wird dem Bäcker ganz anders zumute. Und seiner Kundschaft im Übrigen auch. Dass seine Angetraute nunmehr in der Kuchentheke lebt, ist nicht nur äußerst unhygienisch, sondern schreckt auch viele ab. Ihm blüht, was jedem Bäcker blüht, wenn er die Spompanadeln nicht sein lässt. Der Bankrott und eine Blade. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht bekanntlich eine Frau. Hinter den Erfolglosen aber erst recht.

Deswegen musste die Mutter kilometerweit ins Dorf gehen. Sie kommt an, als die Kirchglocken läuten und alle aus der Messe stürmen. Nun stehen sie hinter ihr beim Bäcker, die stattliche Frau Bürgermeister und ihre Kohorte tratschsüchtiger Trutschen. Die auf die dürftigen Mehlspeisen stieren und sich bereits die Münder weiten, indem sie sich das Maul zerreißen. Über die unheilbar depperten Gatten, über die Trotteln oben in Wien und, weil der Zufall es so wollte, nun natürlich über sie. »So schlampig geht die in die Kirch’n?« »Schlimmer, die war net in der Mess’!« »Gach ist sie nicht einmal verheirat’?« »Drum ist die Tochter so a Schlampen!« »Geh, die doch nicht, so wie sie ausschaut!« »Na, die ältere. Schirch wie die Nacht, das könnt’s ma glaubn.« »Der Sporer Alois hat sie letztens mit seim Buam erwischt. Pudelnackert san’s kraxelt am Traktor.« »Der Vater sauft.« »Sie sauft no mehr!« »I hob ghört, dass sie Katzen verkocht.« »Die ihr Bua nachts für sie fangt.« »I hob ghört, sie is a Hex!« »Trude, bitte, sei nicht albern.« Sie nimmt das Brot und dreht sich um. »Grüßi, Frau Brandtner!«, schrillt es fünfstimmig falsch. »Heut haben S’ eine schöne Messe verpasst!« Soll so sein. Sie geht sonntags nie in die Messe. Denn Sonntag ist der Tag des Herrn. Und ihrer sieht es gar nicht gern, wenn am Tisch das Frühstück fehlt. Wortlos verlässt sie die Konditorei.

Nun, eine Hexe ist sie nicht, aber inzwischen leicht entnervt. Und noch dazu sehr wissbegierig, wo die verdammte Inge steckt. »Ich hab ja gesagt, die hat Bauchweh.« Bauchweh ist allerdings gegenüber einer Mutter niemals eine kluge Ausflucht. »Wollen wir nach der Inge sehen? Womöglich ist es ja was Schlimmes.« Die Mutter ist in der Mütterlichkeit bedrohlicher als in der Wut. Großmutter denkt eifrig nach. Dass sie Schläge kriegt, ist fix. Doch wie viele, das steht noch im Raum. Wie oft tanzt man Ringelreihen um den famosen Watschenbaum? Sie darf sich es nach Gusto wünschen. Ob sie sich vierzehn Tage dreht. Oder noch schwindlig maturiert. Großmutter muss aufs Ganze gehen. Sie schließt die Augen, holt tief Luft, als rufe sie die Muse an, die der Verlogenheit und Täuschung, und hebt an zur Litanei: »Na gut, ich wollt’s dir erst nicht sagen. Die Inge hat’s mir nämlich verboten. Und ich fürcht mich so vor ihr, weil sie ganz schnell rabiat wird.« Das musste sein, wenngleich’s ihr peinlich. Die Mutter hingegen ist erleichtert, in wenigen Sekunden die Wahrheit zu hören. Sie will die Tochter ja nicht schlagen. Ihr tut das selbst am meisten weh. Sie hat nämlich eine Sehnenscheidenentzündung vom Häkeln. Da sollte sie sich dringlich schonen. Das hat ihr auch der Arzt gesagt. Keine schwere Hausarbeit. Und keine schwere Pädagogik. Zum Glück kollaboriert die Tochter. Die eine zumindest, die brave, die Helga. Der Inge wird sie die Ohrfeigen warm halten, da führt wohl kein Weg dran vorbei. Mal hören, wo sie sich herumtreibt, dann kann die Mutter schon im Kopf einen Watschenvoranschlag berechnen. »Du kennst ja den Bauer Rappolt da drüben.« Die Mutter schüttelt den Kopf. »Und dieser Rappolt, der hat einen Sohn.« Die Mutter nickt. Oder schüttelt den Kopf. Wohl ein bedeutungsleerer Tremor. »Also in Wahrheit hat er zwei. Aber der eine hat an Silvester Böller in die Hendln gesteckt, und seither ist er unt’ in Graz.« Der Geduldsfaden der Mutter ist wie einst die Nabelschnur eng mit ihrem Kind verwachsen, welches die Mutter damit würgt. »Der hiesige Sohn, das ist der Sepp.« Die Mutter beginnt flach zu atmen. Wie damals kurz vor der Entbindung. »Und wie der Sepp heute Abend vom Mistführen heimkommt …« Sie bereitet sich darauf vor, das Kind dahin zurückzustecken, wo es hergekrochen kam. »Oder war er Hendln füttern?« Zurück in den Vater! Der sitzt da und frisst die Knödel, während das Kind in Zungen spricht. »Nein, die Hendln hat es ja alle zerrissen. Mistführen war er, ganz bestimmt.« Gleich birst auch das Muttertier. Sie zuckt bereits am ganzen Körper. Das gibt eine Sauerei. »Da sagt der alte Rappolt zu ihm …« Doch wenn es die Mutter z’reißt, wer putzt die Mutter nachher weg? »Er sagt: Sepp, kumm, sei so guat, mogst kurz owi indn Stall gehn und dort dann a Hei fir’an Ochs’ außatragen.« »Und?«, presst die Mutter schmerzhaft hervor. »Der Sepp hat ghört, er soll mit seiner neichen Oxt die Sau daschlagn.« Großmutter lehnt sich genüsslich und gönnerhaft an die Lehne ihres Stuhl. Ihre Hände sprechen ein letztes Quod erat demonstrandum. Und ihr kleines Kindergesicht ist von solch schmieriger Süffisanz, als gehörten ihr sämtliche Puffs der Umgebung. Die Mutter hat aufgehört zu zucken. Sie hat auch aufgehört zu atmen. Und obgleich sie nichts mehr sagt, hat sie auch aufgehört zu schweigen. Sie ist existentiell verstummt. Doch es bleibt eine Nahtoderfahrung. Großmutter allerdings ist zu unachtsam, zu stolz auf ihre Deklamation. Sie sieht nicht, wie sich der rasenden Mutter alles Blut im Schädel staut. Das kann nicht gesund sein, sich so zu verhalten. Letztendlich eruptiert die Mutter: »Und was in Himmelherrgottsnam’ hat das jetzt mit der Inge zu tun?!« Großmutter verdreht die Augen. Die Mutter ist ganz schön schwer von Begriff. Gott sei Dank hat sie das nur an die Inge vererbt. »Na, die Inge hat gesagt, sie hilft ihm, die tote Sau zu vergraben.« Der Vater bringt seinen Teller zur Abwasch, während die Mutter mit der Tochter durch die ganze Stube walzt. Dann setzt er sich zurück an den Tisch. Ohne das Debütantinnenpaar zu beachten, schlägt er seine Zeitung auf. Seit man ihm die Arbeitslosigkeit nahm, ist er zunehmend teilnahmslos geworden. Helga pirouettiert seekrank auf ihr Zimmer. Die Mutter kocht sich einen Kaffee, um nur ja nicht einzuschlafen. Sie möchte die Inge nämlich gern in Empfang nehmen, wenn diese spätnachts in ihr Zimmer zurückschleicht.

Selbst Watschen klingen auf der Inge schöner. Das ist ein voller, satter Knall, weil an der Inge auch was dran ist. Helga hingegen ist zaundürr, drum klingen auch die Watschen so, wie wenn man einen Teppich ausklopft. Einen sehr billigen dazu. Außerdem tut es mehr weh. Also dem, der sie ohrfeigt. Die Inge ist sehr ergonomisch, die kann man stundenlang verdreschen, ohne dass es hinterher schmerzt. Sie hört die Inge unten jammern. Das weckt bestimmt den Vater auf. Und dafür gibt’s noch einen Nachschlag. Schließlich öffnet sich die Tür, und die Inge schleicht herein. Sie dreht sich weg und ärgert sich. Das waren nicht mehr als fünf Minuten, in denen die Mutter mit der Inge unten abgefuhrwerkt hat. Weil sie sich zuvor an ihr schon so sehr verausgabt hat. Jetzt war sie sicher schon sehr müd’ und der Zorn auch nur mehr lauwarm. Doch die Mutter ist gerecht. Sie bevorzugt keins der Kinder, nur weil sie schlafen gehen will und die Hand ihr garstig wehtut. Wenn sie die Inge sanfter schlägt, nachdem sie ganz verludert heimkommt und nach dem Schweiß von Knechten stinkt, dann hat das einen guten Grund. Die Inge ist nun mal ein Flitscherl, das schreit sogar der Muezzin in Istanbul vom Zwiebelturm. Doch lange wird es nicht mehr dauern, wenn sie sich weiterhin so aufführt, dann ist die Inge endlich schwanger und prächtig trächtig aus dem Haus. Wer der Vater ist, weiß Gott. Vielleicht aber noch nicht mal der. Der wird sich auch nicht dauernd anschauen, mit wem’s die Inge grade treibt. Wer dann für die Inge sorgt, das schnapsen sich die Burschen aus. Hauptsach’, die Inge kommt unter die Haube und wälzt sich nicht mehr dauernd auf einer. Die Helga aber ist kein Flitscherl, die ist eine Lügnerin, und so was find’t sich keinen Mann. Die mögen’s nicht, wenn man sie anlügt. Männer mögen es am liebsten, wenn Frauen gar nicht lügen können. Weil sie alleine das Konzept von Unwahrheit gar nicht verstehen. Wenn sie nichts erzählen können, was sie nicht selbst zuvor erlebten. Von ihnen hört man keine Lügen, keine Hoffnungen und Träume, keine hypothetischen, rhetorischen oder nervigen Fragen, sondern immer nur Erlebnisberichte. Das ist gewiss nicht immer spannend, aber wenn eine fabuliert und sagen kann, was so nicht ist, das ist Männern schnell zu spannend. Weswegen sie sich um die Helga auch gewiss nicht streiten werden. Die hockt hier, bis die Mutter tot, und dann noch mal vierzig Jahre. Die Mutter hat sich damit schon abgefunden. Aber angelogen werden will sie trotzdem nicht. Und das muss die Helga lernen. Und deswegen kriegt sie auch mehr Schläg’.

Doch all das liegt nun hinter ihr. Nun, wo der Russe endlich hier ist. Sie zeigt neckisch ihre Schulter. Oder zumindest tut sie das, was sie sich unter neckisch vorstellt. Das, was die Inge immer tut, wenn ein Mannsbild in der Nähe. Die zwinkert ihm dann immer zu. Auch den verheirateten Männern. Da kennt die Inge kein Pardon. Die denkt nicht an den armen Lotter, den es nun im Hoserl zwickt. Das hat er lange nicht gespürt, drum denkt er erst, ihn drückt der Stuhl. Er dreht sich nach der Inge um, und die Inge tut’s ihm gleich. Dann winkt das Luder ihm auch noch. So schnell kriegt der sich nicht mehr ein. Der geht jetzt heim zu seiner Alten und hat den Schädel voller Inge. Entweder fischt er sich die Alte direkt aus dem Badezimmer, nimmt ihr das Kloputzschwammerl weg, reißt ihr den schirchen Kittel auf und denkt im Dunkeln an die Inge, oder er greift seine Alte zu Lebzeiten nicht mehr an. Der Inge ist das herzlich wurscht. Die winkt schon wieder einem andern.

Und heute winkt die Helga auch. Sie winkt und zwinkert, dass es der Sau graust. Der Sau, die hier in Uniform und Ungläubigkeit vor ihr steht. Sie reißt den Kopf von links nach rechts, um ihr Haar wallen zu lassen. Aber wallen tut da gar nichts. Starres Gestrüpp peitscht ihr ins Gesicht. Sie strampelt unkoordiniert mit den Beinen. Immer noch neckisches Konvulsieren der Schulter. Mein Gott, das Kind hat einen Anfall, denkt die Mutter und will helfen. Aber sie traut sich einfach nicht. Wenn sie jetzt aufgeregt zum Bett eilt, dann kriegt die Inge vielleicht Angst und fragt, was denn da oben los sei und ob der Russ’ noch immer da ist. Das kann und will sie nicht riskieren. Der Helga kann man wahrscheinlich eh nicht mehr helfen. Die hat offenbar der Schlag getroffen. Sie produziert sich immer wilder und wird langsam etwas unwirsch, da die Wilden nicht mitmachen wollen. Worauf wartet denn der Russe? Vielleicht ist er gschamig. Weil ja die Mutter hier herumsteht und ihr wieder einmal alles versaut. Die dumme Mutter soll sich schleichen. Weil der Russe sonst nicht kann. Er weiß halt auch, was sich gehört. Wenn sie hier mit ihm allein wär, dann täte er sich nicht genieren. Dann hätt’ er sie schon längst gepackt und durchfaschiert, wie’s seine Art. Ein bisschen Angst hat sie ja schon, aber da muss sie jetzt durch. Es ist ja für eine gute Sache: dass die Mutter und die Inge ihres Lebens nicht mehr froh werden. Hoffentlich hüpfen sie alle drei zugleich aufs Bett. Dann kriecht die Inge nachher raus, ausgewalkt wie ein Strudelteig. Die Russen beginnen untereinander zu flüstern. Offenbar wollen sie doch nach der Reihe. Na, ihr soll’s recht sein. Andere Länder, andere Sitten. Sie schauen noch einmal nach der Mutter. Was für ein Feigling, dieser Russ’! Und gegen so einen sollen wir den Krieg verloren haben! Wenn der kämpft, wie er mit Mädchen umspringt, wie sind dann erst die Unsrigen? Ich weiß nicht, ob ich schießen darf, da muss ich erst die Mama fragen. Wo ist die Mama überhaupt? Die wird schimpfen, wenn ich heimkomm und die Uniform dreckig gemacht hab. Puh, das Gewehr ist ganz schön schwer. Die Soldaten nicken der Mutter zu. So, jetzt aber! Sie zieht die Beine auf das Bett und gräbt die Finger in die Matratze. Anschnallen, wir fahren Autobahn! Auf den Russen ist halt doch Verlass. Wenn er sagt, wir kommen her und zerfleddern euch die Madln, bis sie nur mehr Staubwisch sind, dann steht der auch zu seinem Wort.