3,99 €

Mehr erfahren.

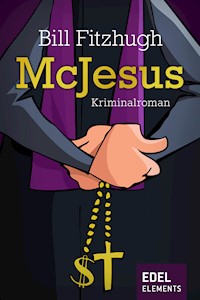

- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bob Dillon hat seinen Job als Kammerjäger verloren und findet eine Zeitungsannonce, in der ein "professioneller Schädlingsvernichter" gesucht wird. Nichts ahnend bewirbt er sich und landet bei einer internationalen Killervermittlungsagentur. Er versteht nur Bahnhof, als man ihm das Dossier für den ersten Auftrag in die Hand drückt. Dummerweise kommt das Zielobjekt tags darauf bei einem Autounfall ums Leben. Bobs Auftraggeber jubeln. Und Bob hat nicht nur die Polizei am Hals, sondern auch die CIA und jede Menge neidischer Killer. "Eine herrliche Verwechslungskomödie. Ironisch bis satirisch und grotesk, doch vor allem: wirklich witzig." (Nürnberger Nachrichten)"

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über das Buchh:

Bob Dillon hat seinen Job als Kammerjäger verloren und findet eine Zeitungsannonce, in der ein ""professioneller Schädlingsvernichter"" gesucht wird. Nichts ahnend bewirbt er sich und landet bei einer internationalen Killervermittlungsagentur. Er versteht nur Bahnhof, als man ihm das Dossier für den ersten Auftrag in die Hand drückt. Dummerweise kommt das ""Zielobjekt"" tags darauf bei einem Autounfall ums Leben. Bobs Auftraggeber jubeln. Und Bob hat nicht nur die Polizei am Hals, sondern auch die CIA und jede Menge neidischer Killer.

"Eine herrliche Verwechslungskomödie. Ironisch bis satirisch und grotesk, doch vor allem: wirklich witzig." (Nürnberger Nachrichten)

Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH

© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg

www.edel.com

Copyright © 1996 by Reduviidae, Inc.

Copyright First German Edition © 1999 by Scherz Verlag

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel “Pest Control"

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, Munich.

Covergestaltung: Eden & Höflich, Berlin.

Konvertierung: Datagrafix

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.

ISBN: 978-3-95530-760-8

facebook.com/edel.ebooks

Mordwanzen

»Diese große Familie räuberischer Wanzen umfasst einige Blutsaugende Spezies, die den Menschen und andere Tiere angreifen. Sie sind mittelgroß bis groß und haben einen langen, schmalen Kopf und lange, vier- oder fünfteilige Fühler, das letzte Segment fadenförmig. In Ruhestellung liegt die Spitze ihres starken, gekrümmten, dreiteiligen Rüssels in einer gerieften Längsfurche auf der Unterseite des Prothorax. Diese Furche enthält Stridulationsorgane, mit welchen sie quiekende Geräusche erzeugen.«Lester A. Swan und Charles S. Papp, »The Common Insects of North America«

New York City

»Dieser Dreck wogt und wabert. Er ist mehrdirektional und hat einen Bürgermeister.«Donald Barthelme

»Es ist Bagdad-in-der-U-Bahn.«

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Epilog

1

Seine Augen waren metallic-blaue Juwelenkäfer, die unter einem Paar haariger schwarzer Raupen hervorlugten. Für seine fünfunddreißig Jahre war er gut in Form, mit breiten Schultern und muskulösen Armen. Seine Einsachtzig wurden von einem Schopf dunkler gewellter Haare gekrönt, und er hatte ein sanftes Lächeln, das ihm etwas Umgängliches verlieh, eine kernige Freundlichkeit. Wenn man ihn so sah, wäre man nie darauf gekommen, dass er ein professioneller Killer war.

Er lebte in New York, einer Stadt, wo im Durchschnitt alle achtundachtzig Minuten jemand durch Schüsse verletzt oder getötet wird. Das störte ihn gewaltig, weil es schwer war, in so einer Umgebung aufzufallen. Und wenn er als bezahlter Killer Erfolg haben wollte, dann würde er einen guten Ruf brauchen. So war er nun dabei, sich einen Namen zu machen – einen anderen Namen als den, den er hatte.

Als er im Oktober 1957 geboren wurde, konnten seine Eltern – Curtis und Edna Dillon aus Newark, New Jersey – nicht wissen, dass sechs Jahre später Robert Allen Zimmerman aus Duluth, Minnesota, unter dem Pseudonym Bob Dylan eine Platte machen und damit in der Welt des Rock’n’ Roll wie eine Bombe einschlagen würde. Rückblickend war es also bloß schlechtes Timing, dass Curtis und Edna ihren Sohn Bob nannten.

Bob Dillon.

Der Name wurde zwar anders geschrieben, aber er klang genau gleich, und das war das Entscheidende. Bob Dillon machte eine lange und oft demütigende Kindheit durch, denn nur allzu oft wurde er von den Kids aus der Nachbarschaft tyrannisiert und gezwungen, den Dylan-Klassiker »Rainy Day Women # 12 & 35« zu singen.

Bob hasste das, nicht nur, weil er nicht singen konnte und seine Darbietung unvermeidlich Spott und Hohngelächter hervorrief, sondern auch, weil er das Lied nicht ausstehen konnte und aus dem Titel nicht schlau wurde. Kein Wort kam da vor von Frauen, regnerischen Tagen oder sonst was, geschweige denn eine Erklärung, wer die Nummern zwölf und fünfunddreißig waren.

Und wie es auf Platz zwei der Charts von 1966 kommen konnte, war Bob auch schleierhaft geblieben. Für ihn war es eine endlose Folge von fantasielosen Variationen über »They’ll stone you when you’re riding in your car. / They’ll stone you when you’re playing your guitar … – Sie steinigen dich, wenn du mit deinem Auto fahren willst. / Sie steinigen dich, wenn du auf deiner Gitarre spielst ...« Das ging endlos so weiter, bis der bescheuerte Refrain einsetzte: »Everybody must get stoned! – Stoned müssen wir doch alle mal sein!«

Bob stellte sich immer vor, seine Kindheit wäre nicht ganz so schlimm gewesen, hätte man ihn gezwungen, »Like a Rolling Stone« oder »Mr. Tambourine Man« zu singen, Lieder, die er tatsächlich mochte. Glücklicherweise hatte er ein widerstandsfähiges und verständnisvolles Wesen, sodass er nie seinen Eltern die Schuld für die Misshandlungen gab, die er von den Kids aus seinem Viertel erdulden musste. Abgesehen von dem mörderischen Beruf, den er schließlich ergriff, war bei Bob tatsächlich keinerlei negative Auswirkung durch den Namen festzustellen, mit dem ihn seine Eltern gutgläubig bedacht hatten. Also, wie gesagt, Bob wollte sich jetzt ernsthaft einen Namen machen, aber zuerst galt es noch einen Auftrag auszuführen. Er öffnete die Tür und blickte die Treppe hinunter, die in die Dunkelheit führte. Er knipste das Licht an, das auf seinen khakifarbenen Overall und den Kasten fiel, den er bei sich trug und der zerdellt und zerkratzt war – ein Zeichen, dass er schon viele Jobs hinter sich hatte. Eine beachtliche Tötungsbilanz.

Spinnweben ausweichend, schlich Bob die knarrende Holztreppe in den muffigen Keller hinunter. Er durchquerte den Raum, stellte seinen Kasten auf dem feuchten Betonboden ab und klappte die rostenden Messingriegel hoch.

Er warf einen Blick auf den Casio-Chronometer aus massivem Plastik an seinem Handgelenk: 14.00 Uhr. »Pünktlich auf die Minute«, murmelte er zu einer vorbeihuschenden Kakerlake. Geübt, fast mechanisch ergriff Bob einen langen dünnen Schlauch und schraubte ihn in einen exotisch aussehenden gebogenen Holzgriff. Er befestigte einen Ventilkopf an die Apparatur, verband dann das eine Ende eines Rohres mit dem Schlauch und das andere mit einer kleinen Druckflasche. Nach diesen Handgriffen öffnete er vorsichtig ein Ventil und betätigte den Kolben, der sich auf der Flasche befand.

»Ich bin gekommen, Tod zu verbreiten«, sinnierte Bob laut. Er kicherte über den melodramatischen Ton in seiner Stimme. Dann zog er einen Bohraufsatz aus seinem Kasten und setzte ihn in den Kopf einer akkubetriebenen Black and Decker ein. Er prüfte sie – Uarrrrrrssssssssss.

Zufrieden mit seinem Werkzeug, kniete sich Bob hin und bohrte knapp über der Fußleiste ein Loch. Er zog eine Stift-Taschenlampe hervor, spähte in das Loch und entdeckte, was zu töten er gekommen war: Periplaneta americana, besser bekannt als Amerikanische Schabe. Dutzende.

»Wenn es nach mir ginge«, sagte Bob versonnen, »würdet ihr alle anders sterben.«

Das war kein leeres Geschwätz.

Ganz und gar nicht.

Bob hatte nämlich eine Idee für eine vollbiologische Methode der Schädlingsvernichtung, eine, die die Umwelt nicht vergiftet wie die herkömmlichen Methoden und die, bei optimaler Umsetzung, Bob sogar reich machen könnte.

Seine Idee drehte sich um Insekten, die gemeinhin als Raub- oder Mordwanzen bekannt sind (Reich: Tier; Stamm: Arthropoda; Klasse: Insecta; Ordnung: Hemiptera; Familie: Reduviidae).Diese bedrohlichen Kerbtiere jagen und töten mit grausiger Effizienz andere ihrer Klasse, indem sie mit ihrem kräftigen Mundwerkzeug den Schutzpanzer ihrer Beute durchstoßen und einen lähmenden Speichel hineinpumpen. Mordwanzen spritzen ihren Opfern Amylase und Pektinase ein, Enzyme, die das innere Gewebe vorverdauen und verflüssigen, welches sie dann durch ihren Rüssel aufsaugen wie einen Milchshake.

Bob arbeitete mit acht Arten dieser Insekten. Grob gesprochen, hatte er vor, diese acht Arten miteinander zu kreuzen, in der Hoffnung, die vollendete Mordwanze zu erschaffen – eine robuste, hybride Rasse räuberischer Insekten, die die optimale Kombination von Jagd- und Tötungseigenschaften in sich vereinigte.

Eine Mordwanzen-Art, mit der Bob experimentierte, war die Amerikanische Radwanze (Arilus cristatus), ein gefräßiger Räuber, der Insekten, die doppelt so groß sind wie er selbst, einschließlich der größten Schabenarten, ohne Zögern angreift und furchtlos leersaugt.

Die Radwanze ist ein stämmiger grauschwarzer Kerl; ihr Prothorax fächert sich in ein Halbrad bedrohlicher Zahnradzähne entlang der Coxa auf, daher ihr landläufiger Name. Das auffällige Abdomen trägt so etwas wie die Heckflossen eines 1959er Cadillac. Diese dunklen Rückenkämme stehen in einem Winkel von fünfundvierzig Grad ab und unterstreichen noch das bedrohliche Erscheinungsbild der Wanze.

Bob arbeitete auch mit Kotwanzen (Reduvius personatus), unerbittlichen Jägern, die dreist in menschliche Behausungen eindringen, um sich an Bettwanzen, Termiten und anderen Insekten satt zu fressen. Diese verstohlenen und kräftigen rostbraunen Wanzen haben einen vergrößerten, muskulös wirkenden Thorax, der aussieht, als hätte der Schnabelkerf ein Muskelaufbauprogramm mit Beta-Blockern absolviert. Kotwanzen sind dafür bekannt, dass sie ihre Beute mit einer unnachgiebigen Zielstrebigkeit verfolgen.

Bob stellte sich vor, dass die erfolgreiche Kreuzung dieser Arten zu einem willkommenen neuen Ansatz in der Schädlingsvernichtung führen würde, von einem regelmäßigen Einkommen ganz zu schweigen. Doch da sein Kreuzungsverfahren noch nicht ausgereift war, arbeitete Bob immer noch für eines jener lizenzierten Schädlingsvernichtungsunternehmen, die die Umwelt mit Giften überfluteten und von ihren Angestellten verlangten, dass sie lächerliche, entwürdigende Uniformen trugen.

Über der linken Brusttasche von Bobs Uniform war ein Aufnäher mit einem großen, grinsenden Comic-Insekt und dem Firmennamen Käfer-EX. Darunter verkündete ein kleinerer Aufnäher, dass dieser Angestellte Bob hieß. Derselbe fand das alles geschmacklos, aber er hatte eine Familie zu ernähren und nahm diese Verantwortung sehr ernst, und so schluckte er jeden Tag seinen Stolz, zog die Uniform an und ging zur Arbeit. Und heute hatte seine Arbeit ihn in den Keller des Hauses 536, 8th Street, geführt, in der Park-Slope-Gegend von Brooklyn.

Bob zog sich so weit von der Wand zurück, dass er seinen Tötungsapparat ergreifen konnte. Er führte das Ende des Schlauchs in das Loch ein, und dann, fast verschämt, zog er sich eine weiße Atemschutzmaske über Nase und Mund und legte seinen zitternden Zeigefinger um den Abzug. Der Finger krümmte sich, als wollte er abdrücken, aber bevor er seine tödliche Waffe aktivierte, hielt er inne und entspannte den Finger wieder.

In dem Moment näherte sich ein anderer Mann, dessen Aufnäher ihn als Rick und Supervisor auswiesen. Er sprach so, wie es ein Supervisor oft tut.

»Verdammt noch mal, Dillon, was ist denn jetzt das Scheißproblem?«

Bob zog die Maske herunter.

»Kann’s nicht machen, Rick«, erwiderte er. »Ich kann’s nicht mehr verantworten, das Parathion dreimal zu hoch zu dosieren. Das ist gefährlich. Es gelangt in die Nahrungskette.«

»Scheiß auf dich und die Nahrungskette, Mr. Greenpeace, du hast hier einen verdammten Job zu erledigen!«

Das brachte das Fass zum Überlaufen. Bobs Geduld mit Rick und überhaupt mit Käfer-EX war erschöpft. Familie hin oder her, er beschloss, dass es Zeit war, es mit seiner eigenen Idee zu versuchen. Sein lebenslanger Traum würde endlich in die Praxis umgesetzt. Aber zuerst musste er etwas loswerden.

Mit kaltem Blick fixierte er Rick.

»Hey! Was gibt’s da zu starren, Doofkopp? An die Arbeit!« Rick wollte sich abwenden, aber die ungewöhnliche Bedrohung in Bobs Blick hypnotisierte ihn derart, dass er hilflos dastand, während Bob seinen Sprühstab Rick in die Nase rammte.

Er schob den Stab vorwärts, drückte Ricks fleischiges Nasenloch nach oben und drängte ihn an die Wand. Sein Finger zuckte nervös am Abzug.

Ricks Nasenflügel wichen angsterfüllt zurück. Er wusste, was eine dreifache Dosis Parathion anrichten konnte, selbst bei so einem fettarschigen Scheißkerl wie ihm.

»Weißt du, Rick, du hast Recht«, meinte Bob. »Ich habe wirklich eine Arbeit zu erledigen. Zunächst einmal muss ich einen ausführlichen Brief an die Umweltschutzbehörde schreiben, mit Durchschriften an die Lebensmittelkontrolle, Gewerbeaufsicht, Verbraucherschutzkommission und, was soll’s, vielleicht sogar ans Justizministerium. Ich glaube, die werden sich für einige der esoterischeren Gesetzesverstöße interessieren, die ihr uns jeden Tag begehen lasst.«

Mit dem Schlauch in der Nase redete Rick mit einem komischen Akzent: »Hey, Vov, wes dur udde Gehaltserheung geht, raust du dur ded Staf aus meider Dase ziehng, ud vir ködd drüber hedn.«

»Zu spät zum Drüberreden, Rick. Bei mir läuft nichts mehr«, sagte Bob entschlossen.

Für Rick hörte sich das gar nicht gut an, und so kniff er die Augen zusammen in Erwartung seiner umgehenden Vertilgung. Doch in einer bemerkenswerten Geste der Mäßigung ließ Bob den Sprühstab fallen und riss den Aufnäher mit dem grinsenden Käfer von seinem Overall.

»Ich kündige«, fügte er dramatisch hinzu.

Als Bob sich entfernte, fand Rick seine Großspurigkeit wieder. Er hob den Sprühstab auf und fuchtelte damit in der Luft herum, während er brüllte: »Das reicht! Ich hab die Nase voll von deiner Scheiße, Dillon! Du bist gefeuert, du Arschloch!«

Bob winkte zum Abschied mit dem Mittelfinger seiner rechten Hand und ging die 8th Avenue hoch zur Union Street, um den Broadway Express zu nehmen oder vielleicht sogar den Local. Das wäre der längere Weg nach Hause, aber wenigstens würde er nicht umsteigen müssen. Und was Bob am dringendsten brauchte, bevor er Mary mit der guten Nachricht konfrontierte, war etwas ungestörte Zeit zum Nachdenken.

Die Parade war im Anmarsch, und so achteten die aufgeregten schwarzen Kinder in ihren farbenfrohen traditionellen Gewändern nicht auf den weißen Mann, der bedächtig mit seinem kleinen Koffer den verwahrlosten Bürgersteig entlangging. Außerdem sahen sie täglich eine Menge Männer, die genau wie er aussahen – aber eine Parade, na ja, das war schon was Besonderes. Wenn sie überhaupt einen Gedanken auf ihn verschwendeten, dann nahmen sie wahrscheinlich an, dass er ein Geschäftsmann war – und in einem gewissen Sinne war er das auch. Aber Klaus war nicht irgendein Exporteur, der mit den Rohstoffen und handgefertigten Gütern ihres Landes handelte; sein Geschäft war der Tod. Klaus war ein professioneller Killer. Er half, Seelen zu exportieren.

Obwohl sie es anstandshalber bestreiten, unterhält jeder Staat, der auch nur einen Heller wert ist, mindestens eine Abteilung, die interne Auftragsmörder beschäftigt. Die frühere Sowjetunion hatte den KGB, Großbritannien hat den MI5 und Israel den Mossad. In den USA beschäftigen die CIA, das FBI sowie das Justizministerium alle ihre eigenen »Ausputzer«.

In weniger entwickelten Ländern wird derartige Arbeit von kleinen, inoffiziellen Polizeitrupps erledigt. Aber die meisten dieser Killer sind relativ derbe Söldner verglichen mit den auswärtigen Profis, die ihre Dienste anbieten.

Klaus beispielsweise galt unter Fachleuten als weltbester Killer. Es gab natürlich noch andere, aber unter Kennern herrschte allgemeine Übereinstimmung darüber, wer die besten fünf oder sechs waren, und Klaus war im Moment die Nummer eins.

Der zweite Platz war von einem ungeheuer großen Nigerianer belegt, dessen Name nicht bekannt war. Der Ferne Osten konnte sich rühmen, den drittbesten Killer der Welt zu stellen, einen Mann namens Ch’ing. Aus Europa, auf Platz vier und fünf, kamen die faszinierende und elegante Chantalle und der britische Transvestit und Zwerg Reginald. Die USA steuerten einen Newcomer zu der Liste bei – mit einer Kugel seit der letzten Umfrage um acht Plätze auf Rang sechs aufgerückt. Er kam aus Oklahoma und wurde »Cowboy« genannt.

Diese Leute arbeiteten für Regierungen und gelegentlich für absurd wohlhabende Mitglieder des privaten Sektors. Sie lebten in einer kleinen Welt und waren sich ihrer Klassierung in den Killercharts wohl bewusst. Das Honorar wurde oft auf Grundlage des aktuellen Ranglistenplatzes ausgehandelt.

Viele Jahre lang war Klaus als die Nummer eins gewertet worden, da er selbst die schwierigsten Aufträge mit großer Gelassenheit erledigte. Er hatte in siebenundzwanzig Ländern getötet und dabei mit minimalem Aufwand selbst die aufwendigsten Sicherheitsmaßnahmen umgangen.

Aber Klaus war keineswegs ein Söldner im eigentlichen Sinne des Wortes. Er nahm nicht jeden Auftrag an. Wählerisch unterzog er jedes Angebot rigoros demselben anspruchsvollen Prüfkriterium. Nichts konnte ihn davon abbringen, mochte auch noch so viel Geld winken.

Seine Gesichtszüge hatten etwas Mediterranes. Er sah blendend aus und war irgendwo Mitte fünfzig. Seine taubengrauen Augen waren warm und traurig, überhaupt nicht so, wie man sich die Augen eines Killers vorstellen würde, weder kalt noch erbarmungslos. Sein dunkles Haar war mit Grau durchsetzt und sorgfältig frisiert.

Im Augenblick befand sich Klaus in einem jener unbeständigen afrikanischen Staaten, die den Kartographen Kopfschmerzen bereiten, indem sie alle paar Jahre ihren Namen ändern. Er war im Begriff, einen weiteren Auftrag auszuführen.

Den nigerianischen Hünen hatte man für diese Angelegenheit gar nicht in Betracht gezogen, aus zwei Gründen – erstens, weil Killer nicht gerne auf dem gleichen Kontinent töten, auf dem sie leben. Der zweite und praktischere Grund war, dass die Auftraggeber in diesem besonderen Fall sich einfach nicht mit dem Zweitbesten zufrieden geben wollten.

Unbemerkt ging Klaus durch einen Eingang in ein hohes Gebäude, das sich an einer Straße knapp abseits von der Route der Parade befand. Drinnen schlüpfte er durch eine weitere Tür, die zu einer Treppe führte. Schnell erklomm er die Stufen des kühlen, dunklen Treppenhauses, in seiner Rechten den kleinen abgewetzten Koffer, der mit einem unscheinbaren braunen Stoff bespannt war. Oben im Treppenhaus schien die Sonne durch die Ritzen eines Durchgangs, der auf das Dach führte. Klaus blieb vor der sonnenumrandeten Tür stehen, zog eine Pistole mit aufgeschraubtem Schalldämpfer aus dem Hosenbund, überprüfte sie, machte dann ruhig die Tür auf und schlüpfte in die schädlichen UV-Strahlen hinaus.

Er ließ den Blick über das Dach schweifen und entdeckte einen einsamen Angehörigen der Militärpolizei, der, eine Zigarette rauchend und ein altes Gewehr sowjetischer Herkunft über die Schulter geschlungen, in der Nähe des Dachrandes postiert war. Lästig, dachte Klaus, aber kein Problem. Er schlüpfte hinter einen sperrigen importierten Ostblock-Belüftungsschacht, wobei er absichtlich mit seinem Koffer gegen das stumpfe Metall schlug, um die Aufmerksamkeit des Polizisten zu erregen.

Der Posten drehte sich zu dem Geräusch um und machte halbherzig seine alte Knarre schussbereit. Er vermutete, irgendwelche Kinder seien auf das Dach gestiegen, um einen besseren Blick auf die Parade unten zu bekommen. Trotzdem, er sah lieber mal nach.

Als er um die Ecke zu Klaus’ Versteck kam, trafen ihn von hinten – FUMP! FUMP! – zwei schallgedämpfte Schüsse, einer in den Kopf, der andere zwischen die Schulterblätter. Tödliche Schüsse. Äußerst professionell.

Der Posten wankte ein bisschen, mit einem Blick in den Augen, als wollte er sagen: »Scheiße, ich hätte hinter mich schauen sollen.« Noch während er wankte, riss Klaus ihm die braune Mütze vom Kopf und trat dann zur Seite, als der Posten schlaff zu Boden sank, die brennende Zigarette noch zwischen seine Lippen geklemmt.

»Tut mir Leid«, sagte Klaus und meinte es auch. Klaus tötete nicht gern jemanden, der es seiner Einschätzung nach nicht verdiente zu sterben. Aber wenn es um Selbsterhaltung ging, war er bereit, eine Ausnahme zu machen. So einer war der Klaus. »Und außerdem«, räsonierte er laut, »hätten dich die Zigaretten sowieso irgendwann umgebracht.«

Er setzte sich das entwendete Barett auf den Kopf, sah dann auf die massivgoldene Piaget an seinem Handgelenk. »Drei Minuten«, bemerkte er zu dem dahingeschiedenen Posten. »Wenigstens sind die Paraden pünktlich.«

An der Stelle, wo der Polizist postiert gewesen war, hockte sich Klaus hinter die niedrige Mauer am Dachrand. Er öffnete den kleinen braunen Koffer, und zum Vorschein kamen die Komponenten einer Steyr AUG .223, die wie angegossen in das spezialangefertigte schwarze Schaumgummi passten.

Geübt, fast mechanisch schob Klaus den schlanken Lauf in die Mechanik des exotischen Gewehrs, schraubte dann einen Schalldämpfer auf den Lauf und brachte ein Laserzielfernrohr an. Als Nächstes ließ er den Kolben einrasten und knallte einen Ladestreifen rein.

Dann, ohne Vorwarnung, fiel er erneut in ein tiefes Loch. Diese Anfälle von Verzweiflung suchten ihn in letzter Zeit immer häufiger heim, und kürzlich hatte Klaus sogar erwogen, die Waffe gegen sich selbst zu richten. Und wieso nicht? Sein Leben war zu wenig mehr als einer Endlosschleife von abgedroschenen Attentatsszenen verkommen. Worte vermochten nicht zu beschreiben, wie sehr Klaus hasste, was aus seinem Leben geworden war.

Er kniff die Augen zusammen und fluchte. Manchmal wünschte er sich, er wäre einfach Anwalt oder Buchhalter geworden. Dann, genauso wie alle vorhergehenden, ging der Augenblick so schnell vorüber, wie er gekommen war. Klaus seufzte und konzentrierte sich auf seine Aufgabe.

Unten auf den Straßen säumten Tausende Einheimische die Paraderoute, skandierten, schwenkten Fotos ihres despotischen Führers und Plakate, auf denen höchstwahrscheinlich zündende Bantu-Parolen standen, die aus der PR-Abteilung des Tyrannen stammten.

Er hieß Ooganda Namidii, und es ging das Gerücht, dass er an einer Luxusvariante von Syphilis leide, nämlich der tertiären – die früher einmal als der Rolls-Royce der Geschlechtskrankheiten gegolten hatte. Die Infektion nagte an seinem Hirnstamm und führte zu häufigen Anfällen von Reizbarkeit. So hatte Namidii kürzlich eine ethnische Säuberungspolitik angeordnet, die besonders pauschal war – höchstwahrscheinlich weil er gar nicht genau wusste, was »ethnische Säuberung« bedeutete. Er hatte den Ausdruck in einer CNN-Sendung über die bosnischen Serben gehört und gedacht, dass es sich gut anhörte. Am nächsten Tag, in einem Wutanfall, der auf einen brennenden Schmerz in seiner Harnröhre zurückzuführen war, hatte Namidii mehrere hundert seiner bedauernswerten Landsleute hinrichten lassen.

Die Mehrheit der Bevölkerung lebte in tiefster Armut; schuld daran war Namidiis Finanzpolitik, die in den achtziger Jahren im Wesentlichen darin bestanden hatte, die Staatskasse zu plündern und all das schöne Geld bei amerikanischen Finanzgenies zu investieren. Die meisten, die sich zu dieser Parade versammelt hatten, verfügten über ein Jahreseinkommen von umgerechnet etwa dreiundsechzig US-Dollar, und damit kam man leider nicht sehr weit in einem Land, dessen jährliche Inflationsrate kürzlich zweiundachtzig Prozent erreicht hatte. Die Bürger waren genötigt, Heuschrecken, Käfermaden und Termiten zu essen, um ihren Proteinbedarf zu decken.

Ein uninformierter Beobachter könnte sich gefragt haben, wieso diese Menschen vierreihig aufgereiht standen, um diesem korrupten Verrückten zuzujubeln. Die Antwort ist einfach: Sie waren hier, weil – obwohl sie, bei Gott, diesen Tyrannen verabscheuten – er ihr Tyrann war und so ziemlich das einzige, was sie ihr Eigen nennen konnten.

Das und weil kostenlos Falafel verteilt wurde.

Aber all dem war ein abruptes Ende bestimmt, denn Namidii, träge winkend, saß nicht nur behaglich und vollgefressen im Fond des glänzenden schwarzen Lincoln-Continental-Kabrios, sondern auch mitten in Klaus’ Fadenkreuz.

Für Klaus bestand keinerlei Zweifel, dass dieser geldgierige Psychopath den Tod verdient hatte. Und das war sein einziges Kriterium – dass er fand, jemand habe den Tod verdient.

Sein Finger spannte sich um den Abzug, wartete auf den idealen Moment. Der rote Punkt des Laserfernrohrs fand eine Heimstatt auf Namidiis Ohr. Und dann, getarnt von dem Lärm der jubelnden Menge, wurde das Gewehr abgefeuert, und die Herrschaft des Tyrannen endete in Blut und Verwirrung.

Während er auf dem Union-Street-Bahnsteig wartete, wechselte Bobs Stimmung zwischen Euphorie und Grauen. Einerseits verspürte er ein überschwängliches Hochgefühl, seit er beschlossen hatte, seinen Traum endlich wahr zu machen, oder – genauer gesagt – seit er seiner Entscheidung Taten hatte folgen lassen. Gleichzeitig machte er sich Sorgen darüber, wie Mary die Nachricht aufnehmen würde, vor allem angesichts ihrer finanziellen Situation.

Der verschmutzte silberne Zug kam in den Bahnhof hereingezockelt, warf seine Türen wie ein riesiger sabbernder Idiot auf und schüttete zerkaute New Yorker über den Bahnsteig. Bob stieg ein und ließ sich auf einen freien Platz im Vorderteil des Wagens fallen.

Er warf einen Blick nach oben auf die verschiedenen Reklametafeln, die sich stets an die weniger glücklichen Bewohner der Stadt zu richten schienen. Die Werbung für eine Multikulturelle Klinik zur Reparatur von gerissenen Ohrläppchen erregte seine Aufmerksamkeit. Aber gerade als sich in seiner Vorstellung ein düsteres Bild von deren Warteraum bilden wollte, raste der Zug in die vor ihm liegende Dunkelheit und zerrte Bobs Gedanken wieder zurück zu seinem aktuellen Dilemma.

Mary hatte vor kurzem ihren Job als leitende Sachbearbeiterin für Darlehensanträge verloren, nachdem die Sparkasse, wo sie drei Jahre lang gearbeitet hatte, mit dem Bauch nach oben am verseuchten Ufer des Hudson River gefunden worden war. Bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage war sie gezwungen gewesen, als Bedienung in einem Coffee Shop zu arbeiten, und hatte deswegen, vielleicht verständlicherweise, nicht immer gute Laune. Dass sie mit der Miete im Rückstand waren und auch mit den Strom- und Gasrechnungen, machte es kaum besser. Angesichts all dessen würde Bob jede Minute seiner langen Zugfahrt nach Hause brauchen, um herauszukriegen, wie er Mary dazu bringen könnte, einzusehen, dass das Timing für seine Arbeitsplatzveränderung geradezu perfekt war.

In Court Street strömten Umsteiger von den Linien 3, 5 und M in den Wagen für die Fahrt nach Manhattan. In der Menge waren fünf identische dunkle Anzüge, offensichtlich unterwegs zu einem vergnügungsvollen Nachmittag von Arbitrage und Selbstaktualisierung in den fröhlichen Straßen des Finanzviertels.

Dann war da die junge Frau, die sich Bob genau gegenüber setzte und ihre durchstochene Nase in ein Biologie-Lehrbuch steckte. Er nahm an, sie war auf dem Weg zur Uni. Bis auf die durchstochene Nase, die Tätowierung und die kecken Brüste erinnerte die Studentin Bob an seine Zeit am Brooklyn College, wo er Mary kennen gelernt hatte.

Damals studierte Bob im Hauptfach Entomologie und versuchte immer noch, eine Frisur zu finden, die bei ihm funktionierte. Mary studierte Betriebswirtschaft, mit einem hoffnungsfrohen Blick auf eine Karriere in der Finanzwelt. Lange rotbraune Haare umrahmten das rundwangige Gesicht der ehemaligen Highschool-Cheerleaderin.

An dem Tag, als sie sich kennen lernten, hatte Bob eine Vorlesung von Bernice Lifton über die Geschichte der Pestizide besucht. So wie Mrs. Lifton es darstellte, begann die moderne Verwendung von Pestiziden im Jahr 1867, als man mit einer Mischung aus Kupfer und Arsen versuchte, die Zerstörung der amerikanischen Kartoffelernte durch den Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata) zu stoppen.

Bob hing ihr an den Lippen, als Mrs. Lifton mit nicht geringem Ausdruck des Grauens bemerkte, dass bereits 1912 Wissenschaftler festgestellt hatten, dass Insekten eine Resistenz gegen chemische Pestizide entwickeln. Mit einem ernsten Nicken bestätigte Bob eine Tatsache, die ihm bereits bekannt war, eine Tatsache, die einen der Ecksteine seiner Idee bilden sollte.

Seiner Ansicht nach war der Rest von Mrs. Liftons Vortrag ein einziges brillantes Argument, eine Chronik der Wahrheit, die da lautete, dass seit 1912 die Menschheit in heillosem Durcheinander bergab raste, ihrem eigenen gruseligen, unorganischen Tod entgegen, in dem sinnlosen Versuch, Insekten chemisch zu bekämpfen.

Nach der Vorlesung überquerte Bob gerade den Hof, als er die Schreie hörte.

»Cortland Street!« Die körperlose Stimme des Zuges drang in Bobs Erinnerungen ein. Er sah sich um und stellte fest, dass die fünf Anzüge durch Typen aus SoHo und dem Village ersetzt worden waren, unterwegs zu ihrer täglichen Wanderung den Broadway hoch, die immer um diese Zeit stattfand.

Als der Zug anfuhr, kehrte Bob zu diesem Augenblick vor vielen Jahren zurück, als er den Campus überquerte, nicht ahnend, dass er im Begriff war, seiner zukünftigen Frau zu begegnen. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Bob aus Mrs. Liftons Vorlesung kam, hatte Mary das Betriebswirtschaftsgebäude verlassen. Sie trug einen konservativen, marineblauen Anzug, womit sie versuchte, wie viele Frauen in den achtziger Jahren, männlicher auszusehen.

Mary hatte gerade ein Referat vor ihrer Marketing-Klasse gehalten, und ihre Arme waren mit Diagrammen, Schaubildern, Tabellen und einem Werbedisplay für das Abführmittel beladen, mit dem zu arbeiten sie den Auftrag hatte.

Sie beeilte sich, um noch den Lexington Avenue Express zu erwischen, als mehrere Honigbienen (Apis mellifera) ihr Parfüm offensichtlich mit einem Sexualpheromon verwechselten und auszuschwärmen begannen. Da ihre beiden Arme mit Marketingmaterial beladen waren, das, wie sie fand, zu kostbar war, um es fallen zu lassen, hatte Mary nichts zur Verfügung, womit sie nach den liebestollen Insekten schlagen konnte, und so begann sie, beinahe panisch zu schreien und in einem ziemlich unregelmäßigen Kreis herumzurennen.

Als er das Geschrei hörte und die Dame in Not sah, stürzte Bob zur Rettung herbei und erwischte zwei Bienen mitten in der Luft, wonach sie unter seinen Schuhen eines schnellen Todes starben. Die anderen flohen, um Bobs unnatürlich flinken Händen zu entkommen. Ungestochen und dankbar für die heroische Tat, nahm Mary seine Einladung zu einer Tasse Kaffee an.

Sie war verheiratet, als sie sich kennen lernten, stand aber kurz vor der Scheidung; das behauptete sie jedenfalls, während sie ihren Espresso schlürfte. Nichts davon war jedoch wahr; Mary erzählte die Geschichte bloß, damit die Typen beim Anbaggern nicht zu übermütig wurden. Gleichzeitig gab sie sich damit das Prädikat »Nicht zu haben«, was sie paradoxerweise für männliche Interessenten noch anziehender machte. Später sollte Bob dieses seltsame Prinzip menschlichen Werbeverhaltens mit einigen der bizarreren Paarungsrituale der Insekten vergleichen.

Vom ersten Moment an, da er Mary begegnet war, hatte es Bob voll erwischt – vielleicht hatte ihr Parfüm bei ihm die gleiche Wirkung gehabt wie bei den Bienen. Egal, Bob glaubte, dass es mehr als ein Zufall war, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um diese wunderschöne Frau von den bösen stachelbewehrten Insekten zu erretten. Und obwohl er nichts von Vorahnung hielt, fand Bob, dass diese wunderschöne Frau dazu bestimmt war, seine Frau zu werden – oder wenigstens mit ihm ins Bett zu gehen.

Monatelang verfolgte er Mary unentwegt, ging mit ihr aus, rief regelmäßig an und schrieb ihr manchmal lange sehnsuchtsvolle Briefe, in denen er seine Liebe wortgewaltig beteuerte. Er verfasste sogar hin und wieder ein Gedicht für sie, womit er sie endgültig rumkriegte.

Mary konnte sich noch an das allererste Gedicht erinnern, das Bob ihr geschickt hatte. Er hatte es auf die Rückseite eines Prüfungsbogens geschrieben. Bob hatte den Test brillant bestanden und nur eine Frage nicht beantwortet, daher das Gedicht:

Es war bloß ein Test, ein Test war’s, sei’s drum,

Für den ich büffelte wie selten zuvor

Aber es ging nicht um Bienen, die machen Summsumm,

Und so war ich wirklich der letzte Tor

Ich verwechselte ’n Falter mit einem Flügelpaar

Mit einem, der hat zwei. Doch wichtig

Ist das nicht, sondern nur – und das ist wahr –

Dass ich Dich liebe, und zwar richtig!

Später gab Bob zu, dass er sich einen Teil der Struktur aus einem Gedicht über Kamele ausgeliehen hatte, das sein Lieblingsdichter Ogden Nash geschrieben hatte.

Mary hatte jeden Brief und jedes Gedicht, die Bob ihr geschrieben hatte, aufbewahrt. Sie waren in einer Truhe verschlossen, die auf dem Dachboden des Hauses ihrer Mutter stand, die im Norden des Staates New York lebte.

Bei all ihren darauf folgenden Rendezvous schaffte Bob es immer, das Gespräch auf das Thema Insekten zu lenken. Er redete mit großer Begeisterung und Überzeugung über sein Vorhaben, eine neue, umweltfreundliche Methode zu entwickeln, Schädlinge zu bekämpfen. Mary war von diesem Typen mit der Frisur à la »verrückter Professor« und dem dazu passenden Traum verzaubert, selbst wenn er seine Gedichtstruktur plagiiert hatte. Während ihres letzten Jahres im College verabredeten sie sich regelmäßig, bevor sie heirateten. Ein Jahr später kam Katy.

In Canal Street zwängten sich noch Umsteiger von den Linien 4, 6 und J in Bobs Wagen. Mehrere chinesische Immigranten warfen argwöhnische Blicke auf zwei pakistanische Geschäftsleute mit Turban, während ein iranisches Paar widerwillig die Bank mit einem Schwarzen, seiner weißen Freundin und einem vietnamesischen Jungen teilte. Nachdem die Vereinten Nationen auf diese Weise Platz genommen hatten, ging es weiter den Broadway hoch und zurück in Erinnerungsschwelgerei.

Während der zehn Jahre nach Katys Geburt begann Mary, sich die Leiter Richtung Glasdach hochzuarbeiten, und Bob schuftete sporadisch als Biologielehrer an einer Highschool sowie für mehrere Schädlingsvernichtungsbetriebe, wobei er stets seinen Traum verfolgte, eine vollbiologische Methode der Schädlingsvernichtung zu entwickeln.

Das, was für Mary einem Traum am nächsten kam, war der Wunsch, eine gute Kreditwürdigkeit zu behalten. Das hieß nicht, dass sie die Schönheit und Intensität von Bobs Plänen nicht schätzte, aber sie war praktisch veranlagt.

An der 8th Street sprang die Studentin aus dem Zug und wurde durch einen der vielen Gründe ersetzt, warum Bob und Mary New York verlassen wollten: ein bärtiger Verrückter in einer Armeejacke. Es war ein offenes Geheimnis, dass dieser Typ so verdreht war wie ein Türknauf.

Der Mann fixierte Bob und brüllte: »Bloß nix Henry erzählen! Ich fahr nach Acapulco!« Dann stürzte er in den nächsten Wagen. Das Furcht erregende Starren des Irren machte Bob nervös, und so behielt er die Tür im Auge, während sich der Zug Richtung Innenstadt schlängelte, am Union Square vorbei, 23rd, 2th, 34th Street. Bob war erleichtert, als der Spinner schließlich am Times Square ausstieg und jemanden auf dem Bahnsteig bedrohte.

Noch fünf Stationen und Bob war zu Hause. Fünf Stationen, um sich zu überlegen, wie er Mary überzeugen konnte, dass jetzt der ideale Zeitpunkt war, sein Unternehmen zu starten, obwohl das Gegenteil der Fall zu sein schien. Vielleicht würde er sie rumkriegen, wenn er ihr von seiner neu erworbenen Ladung von Fadenbeinwanzen (Emesa brevicosa) erzählte.

Die Körperform der Fadenbeinwanzen unterschied sich vollkommen von der der anderen Mordwanzen, die Teil von Bobs Experiment waren. Sie hatten lange schlanke Körper, mit einem Prothorax, der vom Mesothorax nicht erkennbar getrennt war. Für das ungeübte Auge sahen sie genau wie harmlose Stabheuschrecken aus, tatsächlich waren sie aber genauso tödlich wie alles andere, womit Bob arbeitete.

Die Fadenbeinwanze kroch wie der Sensenmann herum, und mit ihren langen, knochigen, aber erstaunlich kräftigen Beinen zog sie ihre sich windenden Opfer aus den Spalten, in denen sie sich versteckten. Mit ihrer extrem verlängerten Coxa und ihrem makabren dornigen dritten Beinglied griff die Fadenbeinwanze furchtlos andere Insekten sowie verschiedene Spinnenarten an und verspeiste sie.

Bob hoffte, das würde Mary beeindrucken. Aber selbst dann schien es eher unwahrscheinlich, dass sie darin das entscheidende Argument für den sofortigen Start von Bobs Vollbiologischem Schädlingsvernichtungsunternehmen sehen würde. Doch was konnte er ihr erzählen, was sie nicht schon wusste? »Lexington Avenue!«

Sie hatte erkannt, dass Bobs Idee ungeheures Potenzial hatte, das sprach also zu seinen Gunsten. Eins zu null für Bob.

Aber Mary wusste auch, dass Bob seine Methode noch nicht perfektioniert hatte, das sprach also dagegen. Eins zu eins unentschieden.

»Queensboro Plaza, umsteigen zur Linie 7!«

Immerhin, sie hatte ewige Unterstützung geschworen, in guten wie in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, solange ich lebe und das ganze Zeugs. Zwei zu eins für Bob.

»Beebe Avenue!«

Doch ihm war klar, es war leichter, eine abstrakte Idee zu unterstützen, als sich hinter die Sache zu stellen, wenn die Zeit gekommen war, sie in die Tat umzusetzen, vor allem wenn die Zeit jetzt war. Zwei zu zwei unentschieden.

»Broadway!«

Bob befürchtete, Mary würde eher die finanziellen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit betonen als die Tatsache, dass er jetzt frei war, seinen Traum zu verfolgen. Drei zu zwei für Mary.

»30th Avenue!«

»Was soll’s«, dachte er. »Ich sag ihr einfach die Wahrheit und hoffe, dass sie Verständnis hat.«

»Astoria Boulevard!« Bobs Station.

Mehr als es versuchen konnte er nicht. Und so riss er sich zusammen und trat in die Nachmittagssonne hinaus, arbeitslos, aber von seinem Traum beflügelt.

2

In einer luxuriösen Bürosuite an den Champs-Élysées unweit des Triumphbogens saß ein großer Mann, der es irgendwie schaffte, kryptisch dreinzuschauen, auf einem weichen italienischen Ledersofa. Er trug einen kohlegrauen Fünftausend-Dollar-Anzug und eine teure Krawatte, die den Schluss nahe legten, dass sich Dummköpfe in Frankreich ebenso leicht von ihrem Geld trennen lassen wie überall sonst auch.

Sein Name war Marcel, und die Tatsache ließ sich nicht übersehen, dass er eine Schwäche für Sahnesoßen hatte. Er war ein wuchtiger Mann mit ausgeprägt birnenförmigem Körper und hatte etwas Altmodisches an sich.

Marcel war ein Mittelsmann, das Verbindungsglied zwischen Leuten mit einem nicht ganz gesetzeskonformen Wunsch auf der einen Seite und den Personen mit der erforderlichen Expertise, solche Wünsche zu erfüllen, auf der anderen Seite.

Sein junger Assistent, Jean, stand stumm neben Monets »Terrasse bei Le Havre«, das die hintere Wand schmückte. In seinem einreihigen klassischen Shetland-Sportmantel aus feiner Woll-Lammwoll-Mischung mit Klapptaschen sah er wirklich eindrucksvoll aus. Die glatten Linien des Mantels wurden nur leicht durch die zarte Wölbung gestört, die seine kleine Handfeuerwaffe verursachte.

Die restlichen Wände des Büros waren mit Manets und Jerry-Lewis-Postern geschmückt. Vom Fenster hatte man einen schönen Blick auf den stramm erigierten Eiffelturm.

Sein beträchtliches Gewicht nach vorn bewegend, legte Marcel einen großen Koffer auf den Glas-und-Chrom-Couchtisch vor seinen Gast, der gerade eben aus einem bestimmten chaotischen afrikanischen Staat eingeflogen war. Klaus öffnete den Koffer und ließ den Anblick von Reihen über Reihen von gebündelten Hundert-Dollar-Scheinen auf sich wirken.

»Von den dankbaren Menschen der neu gebildeten Afrikanischen Demokratischen Republik«, sagte Marcel.

Klaus ließ den Kofferdeckel zuschnappen.

»Wollen Sie es nicht zählen?«, fragte Marcel.

»Das würde nur dazu dienen, Sie zu beleidigen«, erwiderte Klaus.

»Ganz und gar nicht, ich wäre nicht im Geringsten beleidigt.« »Sollten Sie aber, weil es implizieren würde, dass ich glaube, Sie wären dumm genug, mich übers Ohr zu hauen.«

Jean zog eine Augenbraue hoch und glättete die Falten in seiner Hose, wobei er die etwas vollere Silhouette begutachtete, die der gerade Schnitt der Hosenbeine bewirkte.

Marcel grinste. »Natürlich, Sie haben Recht. Es ist alles da.« Er lehnte sich in die Tiefen des Sofas zurück.

»Dann sind wir fertig.« Abrupt erhob sich Klaus und steuerte auf die Tür zu. Auf ihn wartete eine Chartermaschine, die ihn nach Monte Carlo fliegen sollte.

»Warten Sie«, sagte Marcel. »Ich habe noch einen Job für Sie.« Klaus hielt inne, drehte sich dann um, nicht ahnend, dass Jean mit seinem Schneider zufrieden war.

Marcel warf eine Aktenmappe auf den Tisch. Klaus überlegte kurz, ging dann zum Tisch und nahm die Mappe, was Marcel zu einem selbstzufriedenen Lächeln veranlasste.

Die Mappe enthielt detaillierte biografische Informationen und die Fotografie eines sonnengebräunten, silberhaarigen Mannes in den Fünfzigern.

»Hans Huweiler«, erklärte Marcel. »Ihm gehören die Amaron Laboratories. Seine liebevolle Familie möchte gerne, dass er ... ›in den Ruhestand geht‹, wodurch sie die Kontrolle über das Unternehmen und sein Vermögen von fünfhundert Millionen Dollar bekäme.«

Ohne einen weiteren Blick darauf warf Klaus die Mappe auf den Tisch zurück, wobei der Inhalt wie ein Kartenspiel auseinander fächerte.

»Ich passe«, meinte er brüsk.

»Monsieur«, konterte Marcel, während er die Papiere wieder in die Mappe stopfte, »das Honorar von zweihundertundfünfzigtausend Dollar würde weitgehend dazu beitragen, Ihre beträchtlichen Spielschulden zu begleichen.«

»Suchen Sie sich jemand anderen. Eine gierige Familie ist kein Grund zum Töten«, sagte Klaus und meinte es auch.

Jean spielte mit dem Gedanken, an dem losen Faden zu ziehen, den er an seinem Seidenhemd bemerkte, entschied sich dann aber dafür, zu warten, bis er eine Schere zur Hand hatte.

Klaus nahm seinen Koffer mit dem Bargeld und ging zur Tür. Noch einmal drehte er sich zu Marcel um und unterkühlte ihn mit einem eisigen Blick. »Und Sie, mein rundlicher Freund, werden viel länger leben, wenn Sie daran denken, dass meine Schulden Sie nichts angehen.«

Drehte sich um und ging.

Nach einer kurzen Pause schluckte Marcel trocken. »Na, das ist ja großartig. Jetzt haben wir nur noch zwei Wochen, jemand für diesen Job zu finden.«

Erregt nahm er die Mappe in die Hand. »Wie können diese Leute erwarten, dass wir so kurzfristig jemand auftreiben? Jean, ich sag dir, manchmal wünsche ich mir, ich hätte einfach etwas Geld geerbt, anstatt so hart dafür arbeiten zu müssen.« »Soll ich Chantalle anrufen?«, fragte Jean, wobei er sich schwelgerisch vorstellte, was sie zu einem Treffen tragen könnte.

Marcel ging zum Fenster hinüber. »Ja, ist wohl besser.«

Bob und Mary und ihre Tochter Katy wohnten in 2439, 30th Street, in der Astoria-Gegend von Queens. Ihr schmales einstöckiges Backsteinhaus hatte eine niedrige Veranda, die mit mehreren hastig aufgetragenen Schichten von dunkelgrüner Farbe überwältigt worden war.

Dieser Abschnitt der 30th Street, unweit vom Astoria Boulevard, befand sich in einem verblichenen, aber insgesamt sicheren Viertel in der Nähe der Endstation der RR-Linie, die auf erhöhten Gleisen über der 31st Street verlief. Es war ein ruhiges Viertel, das von anständigen Bürgern der unteren Mittelschicht bevölkert war, die arbeiten mussten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen – Leute, die erst nach einem Lotteriegewinn Hausbesitzer sein konnten.

Die Innenausstattung von 2439, 30th Street, war gemütlich und gab einem nie dieses grässliche Gefühl, dass man im nächsten Moment einem hochnäsigen Fotografen von Architectural Digest über den Weg laufen könnte. Im Wohnzimmer war eine Art unbeabsichtigter Minimalismus am Werk, wobei das Familienbild auf dem Kaminsims offenbar als Zentrum fungierte.

Das Foto zeigte Bob, die Arme um Mary und Katy gelegt, alle drei überglücklich lächelnd. Sie waren einen Hund und ein halbes Kind davon entfernt, die vorbildliche amerikanische Durchschnittsfamilie zu sein.

Hervorstechendes Merkmal der beengten Küche war ein müder, olivgrüner elektrischer Herd und ein dazu passender Kühlschrank, der sichtlich bebte, wenn der Kompressor eine Ruhepause brauchte.

Die restlichen Zimmer des Hauses waren gleichermaßen uninteressant, bis auf eines. Mit Marys Erlaubnis und Hilfe hatte Bob das untere Schlafzimmer zu seinem Arbeitszimmer umgebaut. Dieser Raum war dem Studium mehrerer Spezies wirbelloser Tiere gewidmet, die der Klasse Insecta angehörten – Bobs »Wanzsaal«, wie er ihn scherzhaft nannte, nachdem ihm eines Abends – vertieft in die Arbeit mit seinen Krabbeltierchen – aus heiterem Himmel ein kleiner verrückter Satz durch den Kopf geschossen war: Wenn Killerwanzen Tango tanzen ... Der wenige Platz war mit grauen Regaleinheiten voll gestellt, auf dem Trödel erworbenen Tischen, einem Arbeitstisch mit einem uralten PC und einem ramponierten Drehstuhl auf Rädern. Auf dem vorderen Rand des PC hockten mehrere Plastikinsekten – Weihnachtsgeschenke von Katy – neben einigen mumifizierten Insektenhülsen, die aus dem Garten stammten und die Bob als seine Maskottchen adoptiert hatte. Es waren eine Maulwurfsgrille (Gryllotalpa hexadactyla), ein Hain-Laufkäfer (Carabus nemoralis) und eine Gespenstheuschrecke (Diapheromera femorata). Sie hießen Jiminy, Ringo beziehungsweise Slim.

Der Raum enthielt auch Dutzende von Insektarien, jedes mit einer anderen Spezies von Kerbtieren bevölkert. Die Behälter waren mit feinem Maschendraht überspannt und mit besonderen blauvioletten Lampen ausgestattet, die den Raum in ein unheimliches, wissenschaftliches Licht tauchten, das die Viecher irgendwie zu beruhigen schien.

Neben den acht Spezies von Mordwanzen, die Bestandteil von Bobs Experiment waren, beherbergte das ehemalige Schlafzimmer auch noch andere Insekten, die er über die Jahre gesammelt hatte.

In das einzige Fenster war ein großer weißer, wie eine Belüftungsanlage aussehender Kasten geklemmt, dessen geschlossene Hälfte in den Raum hineinragte und dessen andere der Außenwelt offen stand. Der Kasten gab ein elektrisches Summen von sich, das von den abelhas assassinas erzeugt wurde, wie die Portugiesen sie nannten. Die amerikanischen Medien bezeichneten sie lieber als »Killerbienen«.

Bob hatte sie im College für ein Experiment mit Honigherstellung erworben und sie wegen des Honigs behalten, nachdem er ein B+ für sein Projekt bekommen hatte. Es waren im Allgemeinen friedliche, fleißige Tiere, die einen nicht belästigten, wenn man sie nicht belästigte.

Wann immer Bob den Honig einsammelte (was die Bienen als Belästigung empfanden), benutzte er seinen selbst gemachten Smoker – ein Gerät, mit dem man den Rauch von verbranntem Sackleinen verteilt, um das Bienenvolk zu beruhigen. Stets wirtschaftlich denkend, hatte er seinen eigenen Smoker konstruiert, anstatt einen zu kaufen. Das aus ein paar Stahlabfällen zusammengebaute Gerät sah zwar aus wie der misslungene Prototyp einer extraterrestrischen Waffe, aber es funktionierte.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums, so weit wie möglich von Bobs Honigquelle entfernt, waren die Bienenmörder (Apiomerus crassipes) untergebracht. Bob hielt sie deswegen so auf Distanz, weil er vermeiden wollte, dass sich die Insekten gegenseitig provozierten.

Die Bienenmörder, ein wichtiger Teil von Bobs Experiment, sind wieselflinke und schlaue Killer, die sich von jedem Insekt ernähren, das arglos genug ist, sich in ihre Reichweite zu wagen. Rubinrot mit hübschen schwarzen Zeichnungen, wartet der Bienenmörder geduldig, bis sich ein Opfer nähert. Dann stürzt er sich mit alarmierender Schnelligkeit auf seine Beute, stößt seinen spitzen Rüssel in den Rücken des Opfers und spritzt ihm eine lähmende Speichelflüssigkeit ein. Während die Einzel- und Netzaugen mit kaltem Blick ins Leere starren, saugt der Bienenmörder schließlich seinem Opfer langsam die Körpersäfte aus und lässt nur noch einen vertrockneten Kadaver zurück.

Bob hoffte, die Bienenmörder und ihre Schnelligkeit mit einem seiner Schaben tötenden Hybriden kreuzen zu können.

Neben ihnen wohnten die Gezackten Raubwanzen (Phymata erosa), wilde, mordwütige Insekten, die andere Käfer abschlachteten, selbst wenn sie sie nicht fressen wollten. Es machte ihnen einfach Spaß zu töten.

Die Gezackte Raubwanze, blassgrüngelb mit kolbenförmigen Fühlern, wird so genannt wegen den gezackten Stacheln, die die Seiten ihres Prothorax säumen. Ihre muskelbepackten Vorderbeine sind ideal dafür ausgestattet, die Beute zu packen und beim Fressen festzuhalten. Diese Mordwanze würde ein Silberfischchen buchstäblich in Stücke reißen, nur um sich zu amüsieren. Ihre orangeroten Augen haben große, schwarze, pupillenähnliche Flecken und rotieren widerlich wie die eines Chamäleons, was ein beunruhigendes, mörderisches Starren ergibt.

Kürzlich hatte Bob mit seinem Plan Fortschritte erzielt, die verschiedenen Mordwanzen zu kreuzen, um einen hoch frisierten Hybriden zu bekommen. Aber diese Fortschritte waren nicht ohne Mühe errungen worden. Zuerst hatte Bob gehofft, die verschiedenen Arten würden sich so leicht kreuzen lassen wie Hunderassen. Natürlich stellte es sich als schwieriger heraus.

Bei seinen ersten Kreuzungsversuchen hatte er einfach Männchen und Weibchen verschiedener Arten zusammen in ein Insektarium getan. Er schaffte es aber nicht ganz, bestimmte Arten dazu zu überreden, miteinander zu kopulieren, und so hatte er einmal aus Frust einen mit Aprikosenwein gefüllten Glasdeckel in das Insektarium gestellt und das Licht gedämpft. Das verhalf ihm zwar zu einigen interessanten Beobachtungen über alkoholbedingte Verhaltensstörungen bei Insekten, löste jedoch nicht sein Problem.

Schließlich ließ sich Bob von einem seiner früheren College-Professoren helfen, der ihm zeigte, wie man die Eier kreuzweise befruchtet, um die gewünschten hybriden Lebensformen zu erzeugen. Die relative Unkompliziertheit des Züchtungsverfahrens war auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Insekten genetisch nah genug miteinander verwandt waren für eine direkte Kreuzung.

Drei der Insektarien waren für Käfer, Termiten und Kakerlaken reserviert – schmackhafte Leckerbissen für Bobs räuberische Insekten, und eines bevölkerte Bob mit gewöhnlichen Heimchen (Acheta domestica), weil es wenige Dinge in seinem Leben gab, die Bob mehr genoss als die Laute, die die Grillen mit ihren Zirpapparaten erzeugten. Der Klang erinnerte ihn an die Zeltausflüge mit seinem Dad.

Bobs Vater war jeden Sommer mit ihm zum Big Moose Lake in den Adirondacks gefahren. Tagsüber machten sie lange Wanderungen und angelten stundenlang, und nachts saßen sie am Campfeuer, brieten sich Würstchen und Marshmallows, und die Hitze der orangeroten und blauen Flammen machte Bobs Augen ganz träge, sodass er hypnotisiert ins Feuer starrte, bis sein Vater plötzlich »Glühwürmchen« rief und Bob aus seinen Träumereien aufschreckte und aufsprang, um dem blinkenden geflügelten Licht durch die Dunkelheit hinterherzujagen.

Bob erinnerte sich gerne an diese Ausflüge, und sie waren einer der Gründe, warum es ihn aus New York wegzog. Er wollte an einem Ort leben, wo das Leuchten der Sterne nicht in künstlichem Licht ertränkt wurde, wo man angeln und Glühwürmchen jagen konnte.

Aber vorläufig blieb es bei ein paar Grillen, um sich dieses Ziel lautstark in Erinnerung zu behalten.

Manchmal, wenn Bob sich spätabends in irgendeinen Aspekt der Insektengenetik vertiefte, war er wie verzaubert von den Lauten, die die Käfer im Konzert veranstalteten.

Aus Gründen, die sich Bob nie erklären konnte, wurde es im Wanzsaal plötzlich still. Dann setzte eine Art leises weißes Rauschen ein – der Gesamtton, der durch das Wedeln von Kiefertastern und Rüsseln erzeugt wurde, dazu das Gekratze der Kakerlaken, das dadurch entstand, dass ihre steifen, borstenähnlichen Sporen an den Beinen leicht gegen das Metall schabten, wenn sie über die feinen Maschendrahtabdeckungen ihrer Käfige huschten.

Das Geklacke schmatzender Mandibeln steuerte ein lebhaftes Perkussionselement bei, während das Geschlürfe und Gesauge von Lippentastern die rauen dissonanten Kanten glättete.

Dann stimmten die Bienen von ihrem weißen Kasten aus ein, und das Summen ihrer Flügel vibrierte wie die Celli von der Streicherabteilung dieser Insektensinfonie. Das Ganze wurde schließlich von dem beruhigenden Klang des Grillengezirps unterlegt.

Neben den Geräuschen hatte der Raum aber auch einen ganz eigenen Geruch.

Einzeln schienen die Mordwanzen nicht zu riechen, doch zu mehreren (und womöglich befürchtend, dass sie Bestandteil irgendeines grausigen Experiments waren) gaben sie ein Aroma von sich, das süßlich, aber nicht unangenehm war.

Der leichte Duft des Bienenstocks kam von den Pheromonen, die sie absonderten, um untereinander bestimmte Verhaltensweisen auszulösen.

Die Kakerlaken und Termiten waren eine andere Sache. Ihr penetranter Geruch wurde erheblich verstärkt, wenn so große Zahlen in beengtem Raum zusammenlebten. Zum Glück wurde ihr Gestank durch andere Gerüche im Raum abgemildert. Die verschiedenen Insektendüfte vermischten sich mit dem sachten Muffen der alten Bücher auf den Regalen.

Die grauen Stahl-Regalelemente beherbergten eine eindrucksvolle Bibliothek von Nachschlagewerken über Bobs Kerbtierfreunde, einschließlich einiger Klassiker wie Das ABC allgemeiner Insektenanatomie; Sexuallockstoffe und Fortpflanzungspraktiken der Hymenoptera; und Diptera – Eigene Ordnung oder Unterklasse?

Mehrere Regale waren Werken über die chemischen Stoffe vorbehalten, die zur Insektenvernichtung und -bekämpfung eingesetzt wurden, darunter die Standardwerke Tod aus der Dose – Eine Geschichte der chlorierten Kohlenwasserstoffe; DDT – Kürzel für die Katastrophe; und Meditationen über Pyrethrin.

Aber die Werke, die für Bob von größtem Interesse waren – die Werke, die als Blaupause für seinen Traum dienen sollten –, waren solche wie Biologische Bekämpfungsmittel und Wirkungsvoller Einsatz von räuberischen Insekten. Diese und ähnliche Bücher predigten, dass es natürliche, nicht toxische Mittel gab, mit den Insekten, die die Menschheit zahlenmäßig derart in den Schatten stellten, fertig zu werden.

Das, so sagte Bob sein Instinkt, war seine Bestimmung: die Welt der Schädlinge auf natürliche Weise zu bekämpfen. Und das einzige Hindernis, das Bob jetzt noch davon abhielt, seiner Bestimmung zu folgen, war eine überarbeitete Kellnerin mit einem ungenutzten Diplom in Betriebswirtschaft.

»Es tut mir leid, Marcel«, sagte sie, »aber ich bin bis zum Ende des Jahres ausgebucht. Nächste Woche muss ich geschäftlich nach Haiti. Danach geht’s nach Ruanda, und dann muss ich einen Beraterauftrag in Mogadischu wahrnehmen.«

Die Frau war so schön, dass es hieß, sie könne mit ihrem Aussehen töten, aber gewöhnlich benutzte sie ein spezialangefertigtes Scharfschützengewehr und teflonbeschichtete Explosivgeschosse. Sie hieß Chantalle und befand sich gerade in Marcels Büro, wie schon so oft, um potenzielle Einsatzmöglichkeiten zu besprechen.

»Ich verstehe«, sagte Marcel mit einer Andeutung von Enttäuschung. »Es ist ein Last-Minute-Auftrag. Ich weiß wirklich nicht, wie diese Leute erwarten können, dass ich so kurzfristig arbeite.« Er seufzte. »Ich hab schon Reginald probiert, aber er ist in Singapur und steht erst nächsten Monat wieder zur Verfügung, und meine Klienten wollen, dass diese Angelegenheit vorher erledigt wird.«

Jean saß auf dem Sofa neben Chantalle, schenkte dem Gespräch aber keine besondere Aufmerksamkeit. Er steckte mit den Gedanken irgendwo in Chantalles kuschelweichem Angorapulli.

»Und Ch’ing?«, fragte sie.

»Hat bis zum Monatsende seine Kinder bei sich, und er will sie für einen Auftrag von dieser Größenordnung einfach nicht allein lassen. Wer hätte geahnt, dass er seine Kinder so abgöttisch lieben würde?«

»Und ich nehme an, unser Freund Klaus ist zu skrupelhaft, um sich mit Monsieur Huweiler zu beschäftigen?« Chantalle spuckte die Frage voller Verachtung aus.

»Ohhhh, aber natürlich. Eine gierige Familie sei kein Grund zum Töten, sagt er. Also wirklich! Was spielt das denn schon für eine Rolle?«

Chantalle schüttelte den Kopf, peinlich berührt von Klaus’ Berufsethik.

»Nun«, sagte Marcel keuchend, als er sich erhob, um Chantalle zur Tür zu bringen, »ich möchte Ihre Zeit nicht noch länger beanspruchen. Das hier ist mein Problem, und ich werde irgendwie damit fertig werden müssen.«

»Nun, viel Glück, mon ami. Kommen Sie doch wieder mal auf mich zurück.« Sie küsste Marcel auf die Wangen und verschwand mit einem »Ciao!«.

»Was ist mit diesem neuen Amerikaner, dem Cowboy?«, fragte Jean vom Sofa aus. Er stellte sich einen rauen, sonnengegerbten Grobian vor, in verblichenen Jeans und handvernähten, ölgegerbten Stiefeln aus Rindboxleder mit leichter Karreespitze. »Nein. Nach dem, was ich über ihn höre, fehlt ihm die Raffinesse, die wir hier benötigen. Und ich wäre dir dankbar, wenn du den Nigerianer gar nicht erst erwähnst. Zwei Meter groß und schwarz wie Kohle, würde er in der Schweiz wohl etwas auffallen. Nein, ich befürchte, wir werden einige Angebote einholen müssen.« Sein Tonfall verriet tiefe Abneigung gegen Werbung jeglicher Art.

»Ich weiß wirklich nicht, wieso du so entsetzt tust«, meinte Jean. »Das letzte Mal hat es doch hervorragend funktioniert.« Er ging zu einem großen Aktenschrank hinüber.

»Es gefällt mir deswegen nicht«, sagte Marcel verärgert, »weil es eigentlich so gedacht ist, dass die Leute zu mir kommen, weil ich über so hervorragende Kontakte verfüge, nicht weil ich nicht weiß, wie man Stellenanzeigen benutzt.«

»Aber es funktioniert trotzdem«, entgegnete Jean und zog eine Schublade heraus, die mit Akten voll gestopft war. »Wo soll ich sie reinsetzen? In die Daily Mail? Wir könnten nach London gehen und ...«

»Nein«, unterbrach Marcel, »die New York Times ist viel preiswerter pro Tausend, vor allem die Sonntagsausgabe.«

Jean fand die Mappe mit den Anzeigen. »Und welche wollen wir verwenden? ›Suche erfahrenen Sterbebegleiter‹?«

»Nein. Man darf nie dieselbe zweimal hintereinander benutzen.« Marcel watschelte zu Jean hinüber.

»Na gut«, sagte Jean und blätterte weiter. »Wie wär’s mit der ›Suche Totengräber‹?«

»Die mag ich nicht«, erschauerte Marcel. »Die ist mir zu makaber. «

»Bestattungsunternehmer?«

»Nein.«

»Trauerberater?«

»Nein, die gefallen mir alle nicht.« Marcel sah aus, als könnte er gleich anfangen zu schmollen. »Ich fürchte, wir werden eine neue schreiben müssen.«

Einen Augenblick standen sie schweigend da und überlegten. Jeans Gedanken wanderten zu einem Sakko, einreihig, modisch etwas höher geknöpft, aus solider Schurwolle, den er an diesem Morgen in einem Katalog gesehen hatte.

Plötzlich kam sich Marcel, die Stirn gerunzelt, ganz schlau vor. Er wandte sich zu Jean und verkündete selbstgefällig: »Ich hab’s!«

Bobs Selbstsicherheit nahm dramatisch ab, als er an diesem Nachmittag das Haus betrat, und so steuerte er erst seinen Wanzsaal an, um sich dort etwas Inspiration zu holen.

An einem Nagel auf der Innenseite der Tür hing Bobs spezialangefertigte Baseballmütze, ein Geschenk von Mary zu seinem letzten Geburtstag. Der größte Teil der Mütze war tintenschwarz, nur der Knopf auf der Spitze und der kurze, abgerundete Schirm waren dunkelrot. Aber das Wesentliche war das, was über die Vorderseite in fetten, dunkelroten Buchstaben gestickt war: Terminator. Dieses Wort und die bedrohliche schwarz-rote Farbgebung verliehen Bob ein Gefühl von Macht, und so drückte er sich die Mütze auf den Kopf, während er zu seinem Schreibtisch eilte.