Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mairisch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

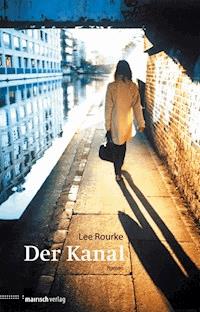

Eine überraschende Geschichte - über Langeweile. Ausgezeichnet mit dem Not The Booker Prize des britischen Guardian. Ein junger Londoner beschließt eines Morgens, nicht wie gewohnt zur Arbeit zu gehen, sondern sich auf eine Bank am Regent's Canal zu setzen: Aus Langeweile. "Manche Leute halten Langeweile für etwas Schlechtes, das vermieden werden sollte, und meinen, dass man das Leben mit allem möglichen Zeug anfüllen sollte, nur um die Langeweile in Schach zu halten. Das denke ich nicht. Ich halte Langeweile für etwas Gutes; sie formt uns und treibt uns an. Langeweile ist machtvoll." Seine besinnliche Situation auf der Bankbank erfährt jedoch eine unerwartete Wendung, als sich eine junge Frau zu ihm setzt. Sie verrät ihm nicht einmal ihren Namen - und erzählt ihm dennoch nach und nach ihre erschütternde Geschichte. Ein eindringliches Debüt aus dem heutigen London über Liebe, Langeweile, Verantwortung - und ja, tatsächlich, über den Sinn des modernen Lebens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 287

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Der Kanal

Teil Eins

Teil Zwei

Teil Drei

Teil Vier

Lee Rourke

Impressum

Der Kanal

Für Holly Ahern

Wir schweben in Angst

Martin Heidegger

– Prolog –

Ich habe eines Tages aus reiner Langeweile damit angefangen, zum Kanal zu gehen. Es ist nicht so, dass ich eine besondere Vorliebe für Kanäle habe, eigentlich interessieren sie mich nicht. Ich habe einfach eines Morgens beschlossen, anstatt wie üblich zur Arbeit, zum Kanal zu gehen. Es hatte etwas mit dem Licht zu tun. Ich würde sagen, dass es dämmrig war, auch wenn es zwischen halb neun und neun Uhr morgens war und man das Licht um diese Tageszeit kaum als dämmrig bezeichnen kann. Aber mir erschien es so, zumindest an diesem einen Morgen.

Manche Leute halten Langeweile für etwas Schlechtes, das man vermeiden sollte, und meinen, dass man das Leben mit allem möglichen Zeug anfüllen sollte, nur um die Langeweile in Schach zu halten. Das denke ich nicht. Ich halte Langeweile für etwas Gutes; sie formt uns und treibt uns an. Langeweile ist machtvoll. Man sollte ihr nicht aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Ich finde, man sollte die Langeweile dankbar annehmen. Es ist die alltägliche Langeweile, die uns Menschen dazu zwingt, etwas zu tun – selbst wenn dieses Etwas nichts ist.

Teil Eins

– Langeweile –

– Eins –

Auf dem Leinpfad entlang des Kanals, auf halber Strecke zwischen Hackney und Islington, machte ich an einer Holzbank halt. Sie versteckte sich zwischen zwei üppigen Hecken, die ewig nicht geschnitten worden waren. Der Leinpfad war mit Radfahrern und Fußgängern bevölkert, die in Richtung Islington auf dem Weg zur Arbeit waren. Obwohl ich von der Bank aus alles überblicken konnte, war ich für die Vorbeikommenden erst zu sehen, wenn sie direkt vor mir waren. Es war der perfekte Ort, um ungestört dazusitzen, nichts zu tun und alles an sich vorbeiziehen zu lassen. Die Luft war reglos und still – ich konnte das Wasser riechen. Ich musste an die Flussbagger denken, die ich als Kind beobachtet hatte, daran, wie sie mühselig das Kanalbett gesäubert hatten. Hinter der Bank befand sich die Außenmauer eines Gesundheitszentrums, das von den Bewohnern der Packington-Siedlung genutzt wurde. Direkt links davon blickte ich, wenn ich in Richtung des trüben Kanals sah, auf eine rostende Eisenbrücke, die über und über mit Graffiti besprüht war – Graffiti, deren Urheber die Schwerkraft überwunden haben mussten –, und ein relativ neues Straßenschild mit der Aufschrift: Shepherdess Walk. Ein Gewirr von Eisenstangen und Gittern sollte Leute davon abhalten, sich von der Brücke in den Kanal zu stürzen – wahrscheinlich, um ihnen eine Blamage zu ersparen, denn der Fall in den Kanal war viel zu kurz, um in den Tod zu führen.

Auf einem Betonpfeiler unter der Brücke prangte seit Langem ein Werk von Banksy: eine schablonengesprühte Schwarz-Weiß-Abbildung eines Mannes mit Kapuze, der eine Zigarette oder, wahrscheinlicher, einen Joint drehte. Es sah unheimlich aus, es sah echt aus, und es beunruhigte mich – aber ich nehme an, das ist der Sinn von Streetart. Auch die Mauer hinter der Bank war besprüht. Hier waren es große silberne Buchstaben, die ich kaum entziffern konnte. Es begann mit 312 Smar…, doch die drei oder vier folgenden Buchstaben waren unleserlich. Ich überlegte, um welches Wort es sich handeln könnte, gab aber nach etwa fünf Minuten auf. Ich wandte mich ab und sah auf meine müden Füße hinunter. Unter der Bank hatten sich Dreck und Zigarettenkippen gesammelt. Sie erinnerten mich an Streusel auf einem Schokoladenkuchen. Aus den Augenwinkeln sah ich neben meinem rechten Schenkel die Worte Pack Crew, die in die Bank eingeritzt waren. Zumindest das konnte ich lesen. Ich vermutete, dass die Pack Crew etwas mit der Packington-Siedlung zu tun hatte, die sich hinter mir entlang des Kanals erstreckte. Ich wandte mich wieder dem trüben Wasser zu und beobachtete die Kanadagänse. Es waren zwei. Ein Pärchen. Ich mochte sie. Ich mochte sie schon immer. Solange ich mich erinnern kann, haben Gänse, Blesshühner und Teichhühner in diesem Kanal gelebt. Sie kümmerten sich nicht um mich und inspizierten eine Kiste, die an ihnen vorbeitrieb, bevor sie sich gegenseitig das Gefieder reinigten und schließlich auf dem schlickigen Grund nach Leckerbissen suchten – der Welt die Ärsche zugewandt. Ich dachte an meine Kindheit. Ich konnte nicht glauben, dass ich in diesem Kanal geschwommen war, wenn die Schleusen voll waren, das Öl von den Ohren tropfend und dem Schaum ausweichend, der sich an den Schleusenwänden sammelte. Ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht, wie verschmutzt das Wasser war.

Am anderen Ufer stand ein großes, weißgestrichenes Gebäude, das wahrscheinlich in den späten Achtzigern oder frühen Neunzigern errichtet worden war. Aber vielleicht täuschte ich mich, und es war lediglich in jener Zeit restauriert worden. Das Gebäude konnte wesentlich älter sein – vielleicht stand es dort schon seit den Dreißigerjahren. Wahrscheinlich sogar, wenn ich darüber nachdenke. Es war direkt am Wasser gebaut, so wie die vornehmen Häuser in Venedig, auch wenn dieses Monstrum alles andere als elegant war. Dort, wo das Wasser gegen die weiße Fassade schwappte, bildeten grünes Moos und Feuchtigkeitsflecken sonderbare Formen und Muster. Im Vorbeigehen konnte man diese Formen leicht für Bäume und Büsche halten, die aus dem Kanal herauswuchsen. Aber das war natürlich nicht so – es war einfach nur Schmodder, den der Besitzer des Hauses nicht entfernt hatte. Darüber befand sich eine Außengalerie, die komplett aus grauem Beton bestand. Wenn ich von dort, wo ich saß, direkt geradeaus starrte, konnte ich deutlich erkennen, dass das Haus aus zwei Teilen bestand: Das Erdgeschoss hinter der Außengalerie war vollgestopft mit den allerneuesten Flachbildschirmen, und hinter jedem von ihnen saß ein Büroangestellter. Manche telefonierten, manche nicht. In den darüberliegenden fünf Stockwerken lebten aufstrebende Erfolgsmenschen wie in einem Goldfischglas. Plattensammlungen und gesichtslose moderne Kunst – bunte Farbkleckse oder reduzierte Bilder in Schwarz-Weiß – waren durch die großen Fenster, die für diese Art von Gebäude typisch waren, an den weißen Wänden zu sehen. Mit Tischen und Stühlen von Ikea und Habitat ausgestattete Balkone machten einander Konkurrenz, und diejenigen, die es sich leisten konnten, das oberste Stockwerk zu bewohnen, verbargen sich und ihr Leben hinter dem Blattwerk auf ihren Dachterrassen.

Ich musste lächeln.

Es war gut, hier zu sitzen und dem Lauf der Dinge zuzusehen – nichts zu sagen, nichts zu tun und nichts zu denken. Es war wirklich gut. Mir fiel auf, dass ein bestimmter Angestellter, der ein hellblaues Hemd und eine rosafarbene Krawatte trug, beides offenbar teuer, wieder und wieder von seinem Platz aufstand und zu einem anderen Tisch ging, etwa zehn- bis zwölfmal in der Stunde. Er sah gestresst aus. Er stand dann jedes Mal etwa drei Minuten lang an dem anderen Schreibtisch, an dem eine Frau saß, sah auf ihren Flachbildschirm und ging dann zurück an seinen eigenen Tisch. Ich hatte die Kanadagänse beobachtet, wie sie hin und her geschwommen waren, wobei sie mich ständig im Auge behalten hatten, als würden sie erwarten, dass ich sie fütterte. Hin und her. Hin und her. Hin und her. Während der Angestellte mit dem blauen Hemd und der rosafarbenen Krawatte in die eine Richtung eilte, paddelten die Kanadagänse in die entgegengesetzte Richtung. Hin und her. Hin und her. Vielleicht zehn- oder zwölfmal pro Stunde, vielleicht öfter. Ich glaube, dass ich etwa drei oder vier Stunden auf der Bank saß und die zwei Kanadagänse, den Mann mit dem blauen Hemd und der rosafarbenen Krawatte und seine Kollegen beobachtete, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich habe einfach nur ihre sich wiederholenden Bewegungen beobachtet und sie gezählt. Wahrscheinlich wäre ich den ganzen Tag lang dageblieben, wenn sich nicht die alte Frau zu mir gesellt hätte. Sie roch nach Urin und war in viele Schichten Kleider gehüllt, Strickjacken, Mäntel, Strumpfhosen, Mützen, Westen und so weiter. Sie hatte keine Zähne, ihr Mund war nur ein schwarzes Loch. Mit verschliffenem Nordost-Londoner Akzent fragte sie mich wieder und wieder und wieder.

»Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal? Und, magst du den Kanal?«

Ich antwortete ihr nicht, als sie das erste Mal fragte, darum erschien es mir sonderbar, dass sie so hartnäckig war. Ich stand von der Bank auf und verließ sie, ohne ein Wort zu sagen. Ich ging zurück in Richtung Hackney. Ich war mir sicher, dass sie immer weiter dieselbe Frage stellte, während ich wegging.

Ich hatte Hunger.

– Zwei –

Am nächsten Tag ging ich wieder zur Bank, anstatt zur Arbeit. Bevor ich ankam, bemerkte ich ein Schild, das an eine Mauer angebracht war, die den Fußweg zur Siedlung begrenzte. Es war ein Schild der British Waterways London, der Betreibergesellschaft des Kanals. Offizielle Regeln für die Benutzung des Leinpfads.

Unter dieser Überschrift fand sich eine Liste von Ver- und Geboten. Manche wirkten ziemlich kleinkariert, aber insgesamt schien das Schild sinnvoll. Dort oben an der Mauer wirkte es recht bedrohlich.

British Waterways London

Regeln für die Benutzung des Leinpfads

Fußgänger haben Vorrang

Rücksichtsvolles Radfahren gestattet

An Brücken Vorfahrt achten

Achtung an Eingängen und Wegbiegungen

Radfahrer:

Zwei Klingelzeichen erzeugen

Fußgänger langsam passieren

Fußgängern Platz machen

Fußgänger:

Auf zweifaches Klingelzeichen achten

Radfahrer und Fußgänger passieren lassen

Ich fand die Formulierung zwei Klingelzeichen erzeugen amüsant. Ich beschloss, mich auf die Bank zu setzen und zu sehen, ob sich auch nur einer der vielen vorbeifahrenden Radfahrer an die Zwei-Klingelzeichen-Regel hielt. Die meisten Radfahrer, die an mir vorbeifuhren, indem sie sich an den Fußgängern vorbeischlängelten, kümmerten sich nicht um die Regel und auch ganz sicher nicht um das Wohlergehen der anderen. Und jene, die Klingelzeichen erzeugten, klingelten mindestens vier- oder fünfmal, und zwar erst dann, wenn sie direkt hinter den Fußgängern waren. Dies führte dazu, dass die betroffenen Fußgänger entsetzt beiseite sprangen, ärgerlich wurden und die Radfahrer beschimpften. Schnell hatte ich mitbekommen, dass zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern eine unterschwellig aggressive Stimmung herrschte, eine Art Revierkrieg. Ich hatte nicht vor, mich einzumischen.

Die Kanadagänse waren mit sich selbst beschäftigt, genau wie die Blesshühner. Mir gefiel mein Platz gegenüber den Flachbildschirmen und den überflüssigen Balkonen. Mir gefiel es, mich zu langweilen, mir gefiel, was die Langeweile mit mir machte. Das Wort langweilig wird normalerweise verwendet, um einen Mangel an Sinnhaftigkeit auszudrücken, eine akute Leere. Doch in diesem Moment war die Langeweile derart gewichtig, dass sie sicher nicht leer war. Sie war greifbar – und sie hatte eine Bedeutung. Es war wichtig für mich, auf dieser Bank zu sitzen. Diese Erkenntnis ließ ich mir etwa eine Stunde lang durch den Kopf gehen. Es fühlte sich gut an – so gut, dass ich die junge Frau, die sich zu mir gesellt hatte, zunächst gar nicht bemerkte. Ich warf einen kurzen Blick nach rechts: Blau. Sie trug Blau. Sie hatte halblanges braunes Haar. Der Wind wehte ihren Duft zu mir herüber: Sie roch sauber, so, als hätte sie gerade eben geduscht. Sie starrte reglos geradeaus und gab keinen Ton von sich. Ich lächelte.

Zwei Stunden später saßen wir beide immer noch auf der Bank. Wir hatten einander nicht zur Kenntnis genommen, obwohl klar war, dass sie wusste, dass ich wusste, dass sie dort saß. Und dann stand sie plötzlich geräuschlos auf und ging weg, in Richtung Hackney. Ich weiß noch, dass ich froh darüber war. Nicht darüber, dass sie wegging, sondern darüber, dass sie in Richtung Hackney ging und nicht nach Islington. Ich kann Islington nicht leiden. Islington will mir einfach nicht gefallen, sosehr es sich auch darum bemüht. Wenn ich Makler wäre, würde ich sicher anders darüber denken – aber ich bin kein Makler.

– Drei –

In meinem Leben zeichnete sich nach und nach ein neues Verhaltensmuster ab. Es war zwischen halb neun und neun Uhr morgens, und ich saß wieder auf der Bank. Diesmal bekam ich es mit, als sie etwa eine Stunde später dazukam. Während ich auf sie gewartet hatte – ich wusste natürlich nicht, ob sie kommen würde – hatte ich über die Kanalreiniger nachgedacht. Sie waren noch nicht an diesen Abschnitt des Kanals gekommen, obwohl sie bereits weiter unten Richtung Islington-Tunnel gearbeitet hatten. In dem Abschnitt zwischen der rostenden Eisenbrücke und dem weißgestrichenen Bürogebäude sammelte sich bereits der Dreck. Ich hatte schon zwölf leere Bierflaschen, zehn oder elf Chipstüten mit unterschiedlichem Aufdruck, vier oder fünf Holzstücke, eine Milchpackung und etwa 16 Plastikflaschen vorbeitreiben gesehen. Dort, wo das Wasser gegen die Wand des weißgestrichenen Gebäudes schwappte, begann sich neben dem moosigen Bewuchs Schaum anzusammeln. Langsam sah es ernsthaft dreckig aus.

Ich wollte die Kanalreiniger sehen. Ich wollte sie in Aktion sehen. Ich wollte sehen, was sie in dem tiefen Schlick finden würden. Ich stand von der Bank auf, ging zum Ufer und sah hinab. Ich konnte nicht einmal mein Spiegelbild im Wasser sehen, ganz zu schweigen von dem, was da unten war, unter der Wasseroberfläche. Es machte mich traurig, dass die Kanalreiniger nicht kamen. Ich überlegte, British Waterways London zu kontaktieren oder den Gemeinderat von Hackney oder Islington, um zu fragen, ob sie sofort einen Notfall-Kanalreinigertrupp schicken könnten. Aber ich hatte kein Mobiltelefon – mein letztes hatte ich angeekelt weggeworfen – und so konnte ich die Nummer nicht erfragen. Ich hätte sogar einen Aufpreis bezahlt und verlangt, sofort durchgestellt zu werden. Ich setzte mich wieder auf die Bank und fragte mich, was ich mit mir anfangen sollte. Ich stieß die Hacken in den Dreck und scharrte in den Zigarettenkippen herum. Mehrmals ordnete ich sie zu Mustern, die ich dann mit der Fußkante wieder wegfegte. Gegenüber, bei den neuen Flachbildschirmen, ging der Mann, den ich schon einmal beobachtet hatte, diesmal trug er ein schmal geschnittenes Hemd und eine schmale blaue Krawatte, hin und her, hin und her, hin und her. Ein einzelnes Blesshuhn schwamm unter ihm im Kanal und paddelte mit seinen großen Füßen wie verrückt gegen die Strömung an. Der Mann in dem schmal geschnittenen Hemd und der schmalen Krawatte stand auf und ging zu dem anderen Tisch. Er bewegte sich in die gleiche Richtung wie das Blesshuhn im Kanal, und einen Moment lang waren sie genau parallel zueinander, an der gleichen Stelle und in die gleiche Richtung unterwegs, bis das Blesshuhn innehielt und nach etwas tauchte, was es am Grunde des Kanals entdeckt hatte.

Ich sah nach rechts, als sie kam und sich auf die Bank setzte: Schwarz. Diesmal war sie von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Wie am vorigen Tag starrte sie geradeaus. Wahrscheinlich lag es an meinem Missmut über die Kanalreiniger, die sich vor ihrer Verantwortung drückten, dass ich sie länger anstarrte, als ich vielleicht gesollt hätte. Ich war überzeugt davon, dass sie es bemerkte, und ich war mir zu etwa 60 Prozent sicher, dass sie für eine Nanosekunde nach links sah. Aber ich konnte mich auch täuschen; wie die meisten Menschen bin ich von Zeit zu Zeit eitel. Vielleicht hatte sie auch nur geblinzelt.

Sicher existiert die Langeweile seit der Menschwerdung. Mir ist klar, dass das ein wenig dick aufgetragen klingt – Menschwerdung – aber ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll, darum dieser klischeebehaftete Begriff. Langeweile in den unterschiedlichsten Formen existierte bereits, bevor es einen Ausdruck dafür gab und das Wort Langeweile und dessen Entsprechungen entstanden sind. Ich frage mich oft, wie das Gefühl der Langeweile ausgedrückt wurde, bevor wir die Sprache hatten, um es zu benennen. Wahrscheinlich hingen wir herum, ähnlich wie gelangweilte Hunde, und machten Geräusche: Wir schnauften, stöhnten, seufzten und so weiter. Eines Tages haben wir angefangen, jenen Drang zu verspüren, der noch immer so schwer in Worte zu fassen ist – das muss ziemlich verwirrend gewesen sein. Ich nehme nicht an, dass viele meiner Bekannten sich darüber Gedanken gemacht haben; nicht etwa, weil ich auf einem tiefgründigeren, intellektuelleren Level denken würde – das tue ich nicht. Ich habe nie mit einem von ihnen darüber geredet. Wahrscheinlich fänden sie das Thema langweilig und würden zu etwas Interessanterem wie Sex, Krieg oder Terrorismus übergehen.

Ich denke, ich wollte, dass sie mich ansah. Ich bin sicher, dass ich wollte, dass sie sich für mich interessierte, so wie ich mich für sie interessierte. Aber jedes Mal, wenn ich nach rechts sah, saß sie immer noch da und starrte unverwandt geradeaus, scheinbar ohne das geringste Interesse.

– Vier –

Es war ein Freitagnachmittag. Die gleichen Leute – ich erkannte ihre Gesichter, ihre Fahrräder und ihre Anzüge wieder – die ich am Morgen gen Central London und Islington hatte streben sehen, waren jetzt auf dem Rückweg nach Hackney und Umgebung, vorbei an der Bank, unter der rostenden Eisenbrücke hindurch, an den Kanadagänsen, vorbei an den Blesshühnern, den Teichhühnern, dem weißgestrichenen Bürogebäude und den trendigen, seelenlosen Wohnungen. Sie fragte: »Warum kommst du jeden Tag her? Früher warst du nie hier …«

Mein rechtes Bein begann zu zittern; ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich sah sie an. Sie sah mich an. Sie hatte sich große dunkle Katzenaugen geschminkt, indem sie den Kajalstrich vom Augenwinkel ein wenig nach oben gezogen hatte. Ich fühlte mich augenblicklich von ihnen angezogen. Von ihr angezogen. Aber das war nichts Neues; ich fühle mich oft von wildfremden Menschen angezogen.

»Und?«

Ihre Hartnäckigkeit machte mich nervös. Ich stammelte. Mein rechtes Bein zitterte noch mehr als sonst.

»Ich … äh … mir ist langweilig.«

Das war alles, was ich sagen konnte, denn sobald ich es ausgesprochen hatte, stand sie auf und ging weg – wie die anderen in Richtung Hackney. Mein Bein hörte auf zu zittern. Ich starrte die Büroangestellten auf der anderen Seite des Kanals an. Einer nach dem anderen schaltete seinen Flachbildschirm aus. Manche verließen das Gebäude allein, andere zu zweit oder zu dritt – um sich auf den Heimweg zu machen, nahm ich an, oder – es war Freitag – um ins nächste Pub zu gehen. Ich stand auf und machte mich ebenfalls auf den Weg nach Hackney.

– Fünf –

Viele Menschen verbinden Langeweile damit, nichts zu tun zu haben – das hat mich immer verwirrt. Für mich liegt es in der Natur der Langeweile, dass man etwas tut. Die Langeweile treibt mich an, sie zwingt mich zum Handeln. Langeweile wird häufig als ein Charakterfehler angesehen, aber das ist ungerechtfertigt. Leute, die sich langweilen, werden von anderen oft als Menschen wahrgenommen, die keine Lust haben, sich mit ihrer Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes auseinanderzusetzen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Diejenigen, die sich langweilen und, was noch wichtiger ist, ihre Langeweile akzeptieren, haben einen weitaus klareren Blick auf a) sich selbst und b) die, die sie umgeben. Diejenigen, die sich nicht langweilen, verlieren sich in überflüssigen Aktivitäten: Mode, Lifestyle, Fernsehen, Alkohol, Drogen, Technik und so weiter – eben in jenen Dingen, die dem Zeitvertreib dienen. Das Paradoxe daran ist, dass sie sich genauso langweilen wie ich, mit dem Unterschied, dass sie denken, dass sie sich nicht langweilen würden, weil sie ständig irgendetwas tun. Und was sie tun, ist, gegen die Langeweile anzukämpfen. Ein Kampf, der nicht zu gewinnen ist.

Ich habe das ganze Wochenende mit ihnen verbracht. Ich habe im selben Pub getrunken, die gleichen Gesichter gesehen, die gleichen Getränke getrunken und das Gleiche gesagt. Nachdem ich es leid war, das Gleiche zu sagen, sagte ich nichts mehr. Ich habe es den anderen überlassen, für mich das Gleiche zu sagen. Ich habe getrunken. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, mit dem Essen aufgehört zu haben, aber ich muss es wohl irgendwann getan haben. Das Einzige, was ich wirklich wollte, war, wieder am Kanal zu sein. Mein Wochenende war die reinste Zeitverschwendung. Ich wollte wieder auf der Bank sitzen und auf sie warten.

– Sechs –

Es war Montagmorgen. Die gleichen Menschen, die gleiche Bank. Die Zeit war mir egal, sie verging ohnehin. Ich saß da und befühlte den Pickel, der sich auf meinem Nasenrücken gebildet hatte. Ich berührte meine Haut, die leichte Schwellung ringsherum. Ich drückte drauf und tastete die Beule, die sich gebildet hatte, mit der Fingerspitze ab. Bartstoppeln sprossen im meinem Gesicht; wie ein Virus breiteten sie sich aus. Ich hatte aufgehört, mich zu rasieren, aber nicht bewusst – ich hatte einfach nur vergessen, dass es etwas war, das ich gerne getan hatte, das war alles. Ich tastete weiter an dem Pickel auf meinem Nasenrücken herum. Ich brauchte eine Weile, um herauszufinden, was ihn verursacht hatte: ein Weinglas. Oder, besser gesagt, die vielen Weingläser im Laufe des Wochenendes, deren Ränder jedes Mal, wenn ich den Kopf nach hinten geneigt hatte, um sie zu leeren, gegen die Haut am Nasenrücken stießen und sie dadurch reizten. Nachdem ich den Grund für den Pickel ausfindig gemacht hatte, störte er mich nicht mehr so sehr.

Meine Gedanken wandten sich ihr ganz von selbst zu; ich wollte, dass sie auftauchte. Ich hoffte, dass meine verdruckste Antwort letzte Woche sie nicht verschreckt hatte.

Einmal habe ich mich in eine Klassenkameradin verliebt. Sie hieß Caitlin Booth. Ihre Eltern kamen aus Dublin, und sie hatte dort gelebt, bis sie zehn war. Sie hatte einen schönen, sanft fließenden Akzent. Ich saß hinter ihr. Ich habe den Lehrer ignoriert (und zwar so sehr, dass ich nicht mehr weiß, welches Fach wir gerade hatten). Ich habe ihr goldenes Haar angesehen, das auf ihre Schultern fiel. Manchmal warf sie es zurück, manchmal legte sie den Kopf schief, sodass es ihr über ihre blauen Augen fiel. Die Haut in ihrem Nacken war blass und sommersprossig, und ihre Kleidung roch ein bisschen nach den Pommes, die sie zu Mittag gegessen hatte. Ich fand sie schön. Eines Tages hatte der Lehrer uns nebeneinandergesetzt, weil alle in Zweiergruppen an irgendwelchen Aufgaben arbeiten sollten. Ich konnte kaum atmen, so nervös war ich. Mein Bein hat wie verrückt gezittert – es war möglicherweise das erste Mal, dass mir das passierte. Ich sah zu, wie sie ihre Federmappe und ihre Bücher aus der Tasche holte. Auf den Rücken eines ihrer Bücher hatte sie geschrieben: Caitlin Booth loves Anthony Lomax 68% und Caitlin Booth loves Aaron Maguire 54% und Caitlin Booth loves Sean Owen 91%. Ich wollte auf der Stelle sterben. Sie bemerkte, dass ich ihre Bücher anstarrte, lächelte und fragte, was es denn da zu sehen gäbe. Also sagte ich es ihr. Sie erklärte mir, dass sie sie nicht wirklich liebe, und dass es nur so zum Spaß sei. Dann sagte sie, dass sie es auch für mich machen könne. Sie schrieb ihren und meinen Namen auf. Dann begann sie mit einer umständlichen Rechnung, die scheinbar auf den Buchstaben in unseren Namen und ihrer Stellung im Alphabet beruhte. Ich starrte die Zahlen an. Doch dann bemerkte ich, dass sie nicht – wie bei den anderen Namen, die auf ihrem Buch standen – das Wort loves zwischen unsere Namen geschrieben hatte, sondern es durch das Wort loathes ersetzt hatte. Ich hatte dieses Wort noch nie gehört, geschweige denn gelesen. Ich weiß noch, dass ich sie gefragt habe, was es bedeutete. Sie sagte, dass es nur ein anderes Wort für lieben sei. Ich zitterte am ganzen Körper. Bald war sie mit der Rechnung fertig und zeigte mir das Resultat: 98%. Eigentlich weiß ich die genaue Prozentzahl nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich selig war. Abends habe ich, glücklich und wahnsinnig verliebt, das Wort in meinem Oxford Dictionary, das ich neben meinem Bett aufbewahrte, nachgeschlagen. Ich habe Caitlin Booth nie wieder angesehen.

Ich versuchte, gleichgültig zu wirken, als sie endlich ankam: Grün. Sie trug Grün. Wie üblich setzte sie sich rechts neben mich. Dieses Mal wandte sie sich mir direkt zu.

»Du bist also wieder hier?«

»Ja.«

»Langeweile?«

»Ja.«

»Ich mache mir Sorgen ...«

»Worüber?«

»Die Kanalreiniger sind nicht gekommen.«

»Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.«

»Sagst du das jetzt nur so?«

»Nein, im Ernst, ich warte auch auf die Kanalreiniger.«

Sie gähnte lange und ausgiebig. Es schien eine Ewigkeit zu dauern. Ihre Gesichtsform änderte sich völlig. Es erinnerte mich an ein Aphex-Twin-Video, das ich einmal gesehen habe, aber an dessen Namen ich mich nicht erinnere, weil ich kein besonderer Fan von Aphex Twin bin. Nachdem sie fertig gegähnt hatte, wandte sie sich mir wieder zu.

»Ich habe einmal meinen Freund belogen …«

»Worüber?«

»Ich habe ihm gesagt, ich wäre schwanger. Mit seinem Kind …«

»War es nicht sein Kind?«

»Es war niemandes Kind.«

»Häh?«

»Es war niemandes Kind.«

»Wie meinst du das?«

»Es gab kein Kind … Es war eine Lüge.«

»Was?«

»Ich war nicht schwanger … Ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht will.«

»Das erfundene Kind?«

»Ja.«

»Aha.«

»Ich habe ihm gesagt, dass ich abtreiben will … und zwar sofort. Und dass er die Abtreibung bezahlen solle, weil er der Vater sei. Dass er für das Kind genauso verantwortlich sei wie ich.«

»Hat er bezahlt?«

»Ja. Die volle Summe. Vater werden war das Letzte, was er wollte.«

»Was hast du mit dem Geld gemacht?«

»Ich habe es für ein Wochenende im Lake District mit meiner besten Freundin ausgegeben. Wir haben uns betrunken, mit Männern gevögelt und hatten Spaß.«

»Warum?«

»Warum was? Spaß haben?«

»Nein … Warum hast du deinen Freund belogen?«

»Weil er es verdient hat. Er hat mich betrogen. Ich habe ihm nichts bedeutet. Er hat mich gehasst. Das Übliche, du weißt schon. Geld war das Einzige, was ihn interessiert hat, und ich wollte ihn an der Stelle treffen, wo es wehtat. An seinem Portemonnaie. Geld war alles für ihn, und das ist es wahrscheinlich immer noch. Ich weiß es nicht. Es war das Einzige, wofür er gelebt hat. Geld. Geld. Geld. Geld. Geld. Es kommt einem so vor, als würden alle nur dafür leben.«

»Da könntest du recht haben.«

»Ich habe recht. Ich habe seine Schuldgefühle mir gegenüber und seinen Hass auf mich zu einer Ware gemacht. Und der Vollidiot hat es mir abgekauft. Er hat sich ein Stück von mir gekauft. Und gleichzeitig hat es ihn furchtbar geärgert, dass er ausgerechnet mir Geld geben musste. So tief kann man sinken.«

Sie begann an der Haut neben ihren Fingernägeln herumzupulen. Die Haut sah weich und glatt aus. Wie immer sah sie frisch und sauber aus. Sie starrte geradeaus, hinüber zu den Büroangestellten in dem weißgestrichenen Gebäude. Ich sah, wie sich ihr Brustkorb hob und senkte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Eine weggeworfene Bierdose, die vorbeitrieb, fiel mir ins Auge. Ein Schwan wich ihr aus, kümmerte sich aber nicht weiter um sie.

Wir saßen etwa eine Stunde lang schweigend auf der Bank, bevor ich sie fragte: »Wie heißt du?«

»Das spielt keine Rolle.«

»Warum?«

»Weil ich lieber anonym bleibe.«

»Warum?«

»Das macht alles einfacher … Du wirst ohnehin das Ende von mir sehen.«

»Ich glaube, ich verstehe, was du meinst.«

Damit stand sie auf und ging in Richtung Hackney davon. Ich sah ihr nach. Ich mochte ihren Gang. Ihre Schritte waren entschlossen, aber langsam, so, als würde sie schweben, gedankenverloren, aber doch auf ein Ziel zu, auf eine Konfrontation vielleicht. Ich stand auf.

»Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte!«

Schließlich blieb sie stehen, wandte sich jedoch nicht um. Ich rannte zu ihr; gerade als ich bei ihr ankam, drehte sie sich zu mir um.

»Was ist?«

»Ähm …«

»Was?«

»Also … Bist du morgen hier?«

»Ja. Ich komme hier immer vorbei.«

Sie ging weiter. Ich wandte mich um und ging zurück zur Bank. Du wirst ohnehin das Ende von mir sehen. Der Satz ging mir nicht aus dem Kopf, obwohl ich keine Ahnung hatte, was sie damit meinte. Ich versuchte, nicht allzu viel darüber nachzudenken. Aber das war nicht leicht.

Ich sah zu den Büroangestellten hinüber, die an ihren schicken Flachbildschirmen saßen. Es kam mir vor, als hätte ich nie eine Arbeit gehabt. So konnte ich nicht weitermachen. Arbeit bedeutete mir nichts mehr. Ich war glücklich – glücklich, dass ich nicht einer von denen war, die dort in diesem schrecklichen Büro sitzen mussten. Ich beschloss, nach Hause zu gehen und eine Kündigung aufzusetzen. Und ich würde sie per Hand schreiben. Eine E-Mail würde nicht reichen – mein Kündigungsschreiben sollte etwas Echtes haben.

– Sieben –

Lieber Richard,

ich kann so nicht weitermachen. Ich sehe keinen Sinn darin. Ich erwarte nicht, dass du meine Gefühle diesbezüglich nachvollziehen kannst. Die Arbeit langweilt mich. Punktum.

Es hat nichts mit dir zu tun, es liegt an der Arbeit. Vielleicht denkst du, dass ich arbeitsscheu bin, dass ich Hilfe brauche, dass es irgendeine Lösung dafür gibt. Aber die gibt es nicht, Richard, jedenfalls nicht so, wie du denkst. Ich langweile mich einfach nur. Ich bin nicht krank. Ich habe keine psychischen Probleme. Ich will mich nur ganz meiner Langeweile hingeben – und meine Langeweile zwingt mich, nicht weiter zur Arbeit zu gehen.

Manche Leute arbeiten, weil ihnen langweilig ist – auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Manche Leute langweilen sich ständig während der Arbeit, aber hinterfragen diesen Zustand nicht. Um ihn zu ertragen, versuchen sie, die Langeweile in Schach zu halten. Vielleicht wären sie glücklicher, wenn sie versuchen würden, die Langeweile hinzunehmen, anstatt sie zu ignorieren oder ihr ganzes elendiges/glückliches Leben lang dagegen anzukämpfen.

Ich gebe mich meiner Langeweile hin. Das ist es, was ich tue. Ich brauche meinen Schreibtisch nicht aufzuräumen; diese Dinge sind jetzt überflüssig für mich. Richard, ich wünsche dir allen erdenklichen Erfolg für dein Unternehmen.

Sei mir nicht böse. Mach’s gut. Über Langeweile zu schreiben langweilt mich. Ich muss handeln.

Es grüßt dich

ein glücklicher Mensch

– Acht –

Ich wartete auf sie, als ich plötzlich von einer Gruppe Teenager umringt wurde. Sie schienen direkt aus dem Gebüsch zu kommen. Zwei von ihnen setzten sich rechts und links von mir auf die Bank. Die anderen beiden lungerten auf bedrohliche Weise vor mir herum und versperrten mir die Sicht auf das weißgestrichene Gebäude. Aus einem ihrer stylischen Handys dröhnte Musik von Dizzee Rascal – vielleicht war es aber auch irgendein anderer Londoner Grime-Star. Dizzee Rascal war der Einzige, von dem ich gehört hatte, darum nahm ich an, dass er es war. Dann tauschten sie die Plätze.Das machte mich nervös. Zwei von ihnen begannen, mit der aus dem Handy dröhnenden Musik mitzusingen. Das Ganze wurde mir unbehaglich, obwohl sie deutlich jünger waren als ich. Zwei von ihnen hatten ihre Kapuze auf. Normalerweise mag ich das; von einem rein ästhetischen Blickpunkt aus kann eine so gekleidete Gruppe Teenager, wenn sie es richtig machen, beeindruckend aussehen.

Sie fingen an, sich über mich zu beugen.

»Was machst du hier, Alter?«

»Was willst du, Mann?«

»Was machst du hier?«

»Was machst du?«

Dies alles schienen sie im selben Moment hervorzustoßen; eine unangenehme Mischung aus Pubertät und Testosteron – eine wilde Kombination.

»Was machst du auf dieser Bank, Mann?«

»Was machst du auf dieser Bank?

»Warum sitzt du hier so rum?«

»Was machst du, Alter?«

Mein rechtes Bein begann zu zittern. Ich wollte sie anschreien, wegrennen, aber ich konnte die Kraft dazu nicht aufbringen.

»Bist du ein Arschficker, Mann?«

»Du bist ein Arschficker, oder?«

»Bist du ein Arschficker?«

»Arschficker, Mann?«

Durch eine Lücke zwischen den Jungs sah ich zu den Büroangestellten hinüber. Scheinbar fand an einem der Tische ein Meeting statt, denn alle Mitarbeiter hatten ihre Stühle dorthin geschoben. Es waren etwa zehn, aber ich war nicht sicher, da mir die zwei Teenager, die vor mir standen, die Sicht versperrten. Ich konnte sehen, wie eine Frau die Rede an ihre Kollegen richtete. Sie sahen sie an, alle, bis auf einen, der direkt zu mir herüberblickte. Er war jung, und ich bin mir sicher, dass er lächelte.

»Was machst du, Mann?«

»Bist du ein Schwanzlutscher, Mann?«

»Du bist ein Arschficker, oder?«

»Hast du Geld?«

Das Ganze entwickelte sich zu einem Albtraum. Ich hatte kein Geld bei mir. Wenn ich ihnen sagen würde, dass ich kein Geld hätte, würden sie gewalttätig werden, so lief das normalerweise ab.

»Hast du Geld, Mann?«

»Hast du Geld?«

»Hast du Geld, Mann?«

Der kleinste der vier – er hatte knallrote Haare – fing an, in seiner Hosentasche zu kramen. Er zog ein Päckchen Zigaretten hervor. Ich atmete auf; ich hatte gedacht, er würde nach einem Messer suchen, um mir damit zu drohen. Es sind immer die Kleineren, die etwas beweisen müssen. Er zündete seine Zigarette mit einem Streichholz an, schnippte das noch brennende Streichholz in Richtung eines Blesshuhns in den Kanal und verfehlte es nur knapp. Ich roch den Schwefel. Er wandte sich mir zu und blies mir den blauen Rauch ins Gesicht. Dann sagte er im Slang etwas zu den anderen dreien, was ich nicht verstand. Sie lachten.

»Was willst du hier?«

»Ja, was machst du hier?«

»Wartest du auf wen?«

»Wartest du auf Schwänze, die du lutschen kannst?«

Ich sah zu dem Größten von den vieren auf; sein Kopf war kahl rasiert. Er erinnerte mich an einen Schulfreund, an den ich seit über 20 Jahren nicht gedacht hatte: Sean Murray, der Tag und Nacht vor dem Computer hockte und Programmieren lernte. Das erschien mir damals ebenso sinnlos wie heute: Zahlen und Befehle. Völlig bedeutungslos für mich. Sean Murray konnte keiner Fliege was zuleide tun. Der Teenager mit der Glatze beugte sich zu mir vor.

»Wir haben dich gefragt, was du hier machst.«

»Was willst du hier, Mann?«

»Sag schon, was machst du hier, Mann?«

»Genau, Mann. Warum sitzt du hier auf der Bank?«

»Ich richtete mich auf. Meine Muskeln spannten sich an; ich bekam es mit der Angst zu tun.

»Weil mir langweilig ist.«

Der Moment der Stille, der folgte, schien ewig zu dauern. Schließlich brachen die vier in Lachen aus.

»Lassen wir den Arschficker allein, Mann.«

»Ja, lasst uns zur Mare Street gehen.«

»Aber vielleicht hat er Geld, Mann.«

»Er hat keinen Penny, Mann.«

Ich sah zu, wie sie lachend und einander auf die Schultern klopfend wegstolzierten. Sie fingen an, Steine aufzuheben und sie in den Kanal zu werfen. Der Rothaarige drehte sich noch einmal nach mir um und machte eine Geste, die ich aus Gangster-Rap-Videos kannte. In diesem Kontext, neben den Blesshühnern und den Kanadagänsen im Kanal, sah die Geste lächerlich aus. Ich fragte mich, ob die Teenager zu der Pack Crew gehörten, deren Name überall in der Gegend an die Wände gesprüht war. Wer immer sie waren, sie wirkten ziemlich angsteinflößend. Ich sah ihnen so lange wie möglich nach (was nicht besonders lange war, da mir die auf den Weg wuchernden Ligusterhecken die Sicht versperrten), aber ich übertrieb es auch nicht, weil ich nicht aussehen wollte, als würde ich sie anstarren. Sie hätten es als Aufforderung zurückzukommen missverstehen können, und das wollte ich nicht.