Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Maximum Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

"Beim Klabautermann, der Bengel wird sein Leben auf dem Meer verbringen", hatte sein Vater bei seiner Geburt prophezeit. Johannes Wilhelm Kröger, geboren im April 1849, wurde Seemann und ist es geblieben, bis er am Vorabend des Ersten Weltkriegs endgültig abmustert. Jetzt soll sein wohlverdienter Ruhestand beginnen, aber von Ruhe kann keine Rede sein. Ganz in der Nähe seines Kapitänshäuschens hat sich eine rätselhafte Frau niedergelassen, die ihn ebenso fasziniert wie das lebensgefährliche Geheimnis, das sie umgibt. Und während er Wiebke Schritt für Schritt näherkommt, lässt er in seinen Mußestunden noch einmal die Begegnungen mit den großen Literaten seiner Zeit aufleben: Von Arthur Conan Doyle über Theodor Storm und Mark Twain bis Thomas Mann. Sie alle lernte er auf seinen Fahrten als Käpt'n der Northern Clipper kennen, und seine Erinnerungen sind ein Panoptikum der internationalen Abenteuerliteratur in ihrer vielleicht größten Epoche.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

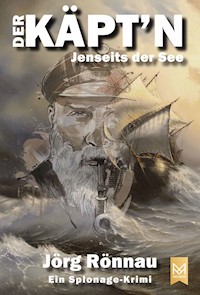

Der KÄPT’NJenseits der See

Jörg Rönnau

Ein Spionage-Krimi

Zum Buch

»Beim Klabautermann, der Bengel wird sein Leben auf dem Meer verbringen«, hatte sein Vater bei seiner Geburt prophezeit. Johannes Wilhelm Kröger, geboren im April 1849, wurde Seemann und ist es geblieben, bis er am Vorabend des Ersten Weltkriegs endgültig abmustert. Jetzt soll sein wohlverdienter Ruhestand beginnen, aber von Ruhe kann keine Rede sein. Ganz in der Nähe seines Kapitänshäuschens hat sich eine rätselhafte Frau niedergelassen, die ihn ebenso fasziniert wie das lebensgefährliche Geheimnis, das sie umgibt. Und während er Wiebke Schritt für Schritt näherkommt, lässt er in seinen Mußestunden noch einmal die Begegnungen mit den großen Literaten seiner Zeit aufleben: Von Arthur Conan Doyle über Theodor Storm und Mark Twain bis Thomas Mann. Sie alle lernte er auf seinen Fahrten als Käpt’n der Northern Clipper kennen, und seine Erinnerungen sind ein Panoptikum der internationalen Abenteuerliteratur in ihrer vielleicht größten Epoche.

Impressum

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.

Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.

Copyright © 2019 by Maximum Verlags GmbH

Hauptstraße 33

27299 Langwedel

www.maximum-verlag.de

1. Auflage 2019

Lektorat: Dr. Rainer Schöttle

Korrektorat: Angelika Wiedmaier

Satz/Layout: Alin Mattfeldt

Covergestaltung: Alin Mattfeldt

E-Book: Mirjam Hecht

Druck: CPI - Clausen & Bosse, Leck

Made in Germany

ISBN PRINT 978-3-948346-00-3

ISBN EPUB/MOBI 978-3-948346-01-0

Widmung

Für Iris, Annelie und Justus

Zitat

»Das Flüstern des Windes, das Rauschen der See

schenken einem das Glück, einfach zu existieren.«

Unbekannt

Heimkehr

Der alte Mann schloss die schwere, gusseiserne Gartenpforte hinter sich und stellte seinen Seesack auf den Boden. Gedankenverloren schaute er auf sein Haus. Vor über sechzig Jahren war er darin geboren worden, doch seit seinem vierzehnten Lebensjahr hatte er nie länger als drei Monate an einem Stück darin gewohnt. Er nannte diesen Ort Heimat. Zuhause. Aber war seine Heimat, sein Zuhause, nicht eigentlich das Meer, auf dem er all die Jahrzehnte verbracht hatte?

Sein Blick fiel auf die verwilderten Rosenstöcke. Er musste sie unbedingt schneiden. Elisabeth hatte sie angepflanzt; das war über dreißig Jahre her. Vor einer Stunde erst hatte er Elli besucht. Auf ihrem Grab stand ein sehr schöner Stein, den das Relief des Vollschiffes Northern Clipper zierte. Das imposante Schiff trotzte darauf Wind und Wellen. Irgendwann würde auch sein Name dort stehen.

Kapitän Johannes Wilhelm Kröger.

Geboren am 5. April 1849. Schmunzelnd erinnerte er sich an seinen Vater, der ein paar Tage, nachdem Hannes zur Welt gekommen war, gebrummt haben sollte: »Erblickt der Bengel doch das Licht der Welt am gleichen Tag, als in der Eckernförder Bucht die Seeschlacht gegen die Dänen ausgetragen wurde. Wenn das kein Zeichen vom Klabautermann ist. Der Bengel wird sein Leben auf dem Meer verbringen, oder die verdammte See soll mich holen!«

Das tat sie auch, von einer seiner vielen Fahrten kehrte er nicht mehr heim. Verschollen im Nordatlantik. Der Alte sollte auch mit seiner Vorsehung recht behalten. Sein Sohn verbrachte ein Leben auf See.

Einen Strauß wilder Margeriten hatte er auf Ellis Grab gelegt. Auch wenn er Elisabeth nur selten zu sehen bekommen hatte, so liebte er sie doch sehr. Immer noch, obwohl der Herrgott sie bereits vor zehn Jahren zu sich geholt hatte.

Verdammte See. Geliebte See. Wie viele Männer sah der alte Käpt’n sterben. Gute und Schlechte, Fromme und Hurensöhne, die See holte sie alle. Nur ihn nicht.

Von Nordwesten her vernahm er die Brandung des Meeres. Sein geliebtes Meer. Sein gehasstes Meer. Die Wellen der Ostsee brausten seit unendlichen Zeiten an den Strand. Aber hasste er das Meer wirklich, war es nicht eigentlich seine größte Leidenschaft, seine allergrößte Liebe?!

Nun gehörte er zum sogenannten alten Eisen. Die letzten Jahre sollte er nun hier verbringen, denn die Reederei schickte ihn in den wohlverdienten Ruhestand. Unwiederbringlich! Kapitän Hannes Kröger. Über fünfzig Jahre auf dem Meer lagen hinter ihm. Er kannte jeden Hafen auf dieser gottverdammten Welt. Von Helsinki bis Yokohama. Von Hamburg bis San Francisco. Jeden Hafen. Jedes Meer hatte er befahren. Jedes. Insgesamt mussten es Millionen von Seemeilen gewesen sein. Nun machte man ihn zur Landratte. Er hatte allen Stürmen und Gefahren getrotzt, mit seinem Probsteier sturen Kopp.

Die Haustür wurde geöffnet, und das holte ihn augenblicklich aus seinen Gedanken. Als er sah, wer ihm dort entgegenkam, musste er lächeln. Schlagartig verflogen die trübsinnigen Gedanken.

»Hannes, mien Jung, da bist du ja endlich.«

Die quirlige Frau wischte ihre Hände an der Kittelschürze ab und stürmte mit offenen Armen auf ihn zu. In ihren Augen sah er Freudentränen. Seine Schwester Mathilde achtete während seiner Abwesenheit auf das Haus. Sie war mit einem Kaufmann verheiratet und wohnte im gleichen Dorf.

»Komm rin, du pensionierter Weltenbummler. Ich hab uns ’ne schöne Tasse Bohnenkaffee gekocht.«

Obwohl klein und pummelig, war sie eine große Menschenseele. Er liebte seine zwei Jahre jüngere Schwester sehr. Insgesamt waren sie einmal neun Geschwister gewesen, von denen nur noch sie beide lebten. Eine Schwester starb bereits im Kindesalter an einer Lungenentzündung. Dazu noch sechs Brüder. Alle fuhren zur See. Alle Kapitäne, wie ihr Vater. Das Meer holte sie sich, einen nach dem anderen.

Mathilde erreichte ihren Bruder, nahm ihn in die Arme und hielt ihn lange fest. Sie weinte vor Glück. Diesen Bruder würde ihr das Meer nicht mehr wegnehmen. Den nicht!

Nach der Begrüßung holte Kröger seinen Seesack und folgte Mathilde ins Haus. Er dachte daran, wie schön es jetzt wäre, wenn Elli aus dem Wohnzimmer auf ihn zukommen würde. Wie oft, und wie lange, sie wohl auf ihn gewartet hatte, all die Jahre, in denen er zur See fuhr.

Kröger ging ins Wohnzimmer. Im ganzen Haus duftete es nach Kaffee und Kuchen. Auf der Fensterbank stand ein Vogelkäfig, in dem ein Kanarienvogel piepste. Elisabeth hatte den Vogel kurz vor ihrem Tod auf dem Markt in Schönberg erworben. Kaum zu glauben, dass der lütte Piepmatz immer noch lebte. Er hieß Tüünbüddel. Elli nannte ihn so, sie hatte ihren Humor niemals verloren. In der Ecke, neben dem Kamin, schlug die große Standuhr einen gleichmäßigen Takt. Das Pendel schwang langsam hin und her. Heimatliche Geräusche. Kröger öffnete das Fenster. Eine Brise zog herein und bewegte die Gardine. Nun konnte er auch wieder das Meer und den Wind hören. Seine Lieblingssinfonie, ohne Takt und Noten.

Neben seinem gemütlichen Lesesessel aus Leder stand ein massiver Holzglobus. Gern drehte Kröger die Erdkugel, ließ sie laufen und tippte blind irgendwo drauf. Er liebte dieses Spiel und ließ ihn auch diesmal kreisen. Sein Finger stoppte den Globus und er landete an der schwedischen Ostküste, direkt neben Gotland. Dort musste die Hafenstadt Oskarshamn liegen, dachte der Käpt’n. Die ganze Welt hatte er auf seinen Reisen gesehen, dort war er allerdings noch nie gewesen.

Den gedeckten Stubentisch zierte ein blau-weißes Meißner Porzellan. Sogar ein Strauß wilder Feldblumen stand dort.

Bedächtig zog er die Taschenuhr aus der Weste, verglich die Zeit mit der Standuhr. Sie ging einige Minuten nach. Egal, das Meer besaß keine Zeit und er benötigte sie nun auch nicht mehr. Sie waren eben beide alt, das Meer und er. Das Meer vielleicht ein wenig älter, dachte Kröger und musste lächeln. Dabei kramte er seine Pfeife aus der Hosentasche, begann sie mit dem wohlriechenden kubanischen Tabak zu stopfen und paffte schon bald blaue Rauchschwaden in den stillen Raum. Mathilde kam herein, stellte eine Kaffeekanne auf den Tisch. Bohnenkaffee, zur Feier des Tages gab es keinen Muckefuck, sondern richtigen Kaffee. Außerdem hatte sie Marmorkuchen gebacken.

Es klopfte und Friedrich kam herein. Friedrich Stoltenberg, Mathildes Ehemann. Ein kugelrunder Mann, mit stets rotem Gesicht, der immerzu lächelte. Eine hol- steinische Frohnatur, mit einem unerschöpflichen Repertoire an Witzen und Anekdoten. Die beiden betrieben einen kleinen Kolonialwarenladen im Dorf, einen sogenannten Tante-Emma-Laden. Während des Kaffeetrinkens erzählten sie Hannes den neusten Dorftratsch. Kröger hörte amüsiert zu. Im Nachbardorf hatte es am vergangenen Samstag eine wüste Schlägerei zwischen Handwerksburschen gegeben. Prügelnde Wandergesellen. Sogar die Büttel aus Schönberg mussten ausrücken. Radelten schnurstracks dorthin, um die Streithähne auseinanderzubringen. Außerdem hatte der alte Schuhmacher Göttsch aus Bendfeld das Zeitliche gesegnet, mit dreiundneunzig, welch biblisches Alter. Mathilde redete und redete. Dorftratsch eben, aber Kröger freute sich darüber.

Als es dunkel wurde, verließen ihn Mathilde und Friedrich. Beide wohnten nur ein paar Häuser weiter die Dorfstraße hinunter. Am nächsten Tag sollte er zum Mittagessen zu ihnen kommen. Mathilde wollte sein Lieblingsgericht kochen. Labskaus, mit allem Drum und Dran.

Nun wurde es still im Haus. Nur Tüünbüddel piepste unermüdlich. Kröger packte seine Tasche aus und machte einen Rundgang durch alle Räume und inspizierte den Garten. Alles in Ordnung. Zufrieden setzte er sich auf die weiße Gartenbank und rauchte.

Ik bün to huus, dachte Kröger. Hannes, du büst to huus!

*

Am Abend aß Kröger den Marmorkuchen. Danach entzündete er den Kamin im Wohnzimmer. Obwohl es in diesem Mai durch die Sonne tagsüber bereits relativ warm wurde, breitete sich abends eine empfindliche Kühle aus. Schnell wärmte das knisternde Feuer den Raum. Kröger setzte sich in den uralten Sessel und legte die Füße auf einen Schemel. Lächelnd bemerkte er, dass sein großer Zeh aus dem Strumpf herausschaute, er musste ihn wohl stopfen. Auf dem Tisch stand eine Flasche Pilsener der Kieler Eiche-Brauerei, die Pfeife qualmte und er öffnete ein Buch.

Die Memoiren des Sherlock Holmes. Ein Sammelband aus dem Jahr 1893, der sogar eine eigenhändige Widmung von Arthur Conan Doyle enthielt. Kröger schmunzelte, als er auf die eigenwillige Handschrift des Schriftstellers blickte. Sofort erinnerte er sich an die Begebenheit, bei der er Doyle kennengelernt hatte. Im Laufe der Jahre waren sie Freunde geworden. Jedes Mal, wenn Kröger in England weilte, besuchte er Arthur in dessen Haus in Crowborough. Leider viel zu selten, denn er schätzte den eigenwilligen Briten sehr, was auf Gegenseitigkeit beruhte.

Unter abenteuerlichen Umständen waren sie sich das erste Mal begegnet. Damals, 1888 in London. Nur mit Schaudern dachte der alte Käpt’n an dieses Ereignis.

1888 – Der Mörder

»Das Leben ist unendlich viel seltsamer als irgendetwas, das der menschliche Geist erfinden könnte. Wir würden nicht wagen, die Dinge auszudenken, die in Wirklichkeit bloße Selbstverständlichkeiten unseres Lebens sind.«

Sir Arthur Conan Doyle, 1859–1930, englischer Romanschriftsteller

Im Herbst 1888 war ich Kapitän einer Dreimastbark mit dem schönen Namen Dagmar Grån. Seit etwa zwei Jahren fuhr ich für eine schwedische Reederei, deren Stammhaus in Malmö lag. Insgesamt segelte ich fünf Jahre auf der Dagmar Grån, einem robusten und schnellen Schiff, das zwanzig Jahre zuvor in Kopenhagen gebaut worden war.

Die Dagmar Grån lag seit knapp einer Woche im Hafen von London, an den sogenannten Docklands wurde sie mit Maschinenteilen für eine Spinnerei in Amsterdam beladen. Höchstwahrscheinlich würden wir in ein bis zwei Tagen die Hauptstadt des britischen Imperiums verlassen und uns auf den Weg über die Nordsee machen, was nun im Herbst manchmal ziemlich ungemütlich sein konnte.

Ich kann mich noch sehr gut an diesen Abend erinnern, den ich bei einem befreundeten Schiffsoffizier in der Buxton Street verbrachte. Er hieß James Taylor. Wir hatten vor einigen Jahren eine Reise nach Singapur zusammen unternommen. Ein prüder Brite durch und durch, aber einer der besten Nautiker, die ich jemals kennenlernte. Vor einem Jahr war er sesshaft geworden, arbeitete nun bei Lloyd’s of London, heiratete seine geliebte Jenny und mittlerweile wirbelte ein zweijähriger Spross namens Henry durch die viktorianisch eingerichtete Wohnstube.

Jennys Kochkünste entpuppten sich als vorzüglich. Die Konversation entwickelte sich kurzweilig und der schottische Whiskey tat sein Bestes dazu. Erst weit nach Mitternacht machte ich mich auf den Weg zurück zum Schiff.

Wieder einmal drang der für London so berühmte Nebel in jede Ritze der Straßen und die Sicht betrug höchstens ein Dutzend Schritte. Von der Themse her wehte ein leichter Wind den Klang von Big Ben Richtung Norden und teilte mit, dass es zwei Uhr in der Nacht schlug. Leider entdeckte ich nirgendwo eine Mietdroschke, also musste ich wohl oder übel zu Fuß gehen und machte mich auf den Weg zur Tower Bridge. Von dort aus wollte ich mir einen der kleinen Kähne nehmen, die rund um die Uhr Fahrgäste beförderten, um mich zur Dagmar Grån bringen zu lassen.

Ich ging die Brick Lane hinunter und wollte durch Whitechapel, Londons Elendsquartiere, hinunter zum Fluss. Angst kannte ich nicht. Mit meinen neununddreißig Lenzen fühlte ich mich, durch die harte Arbeit auf See gestählt, stark wie ein Bulle. Jeden Angreifer würde ich mit meinen Fäusten niederstrecken. Außerdem steckte in meiner dicken Seemannsjacke ein 73er US-Kavallerie-Revolver Marke Colt, den ich mir vor zehn Jahren in San Francisco von einem Chinesen gekauft hatte.

Der Nebel wurde immer dichter. Die Gaslaternen beleuchteten das regennasse Kopfsteinpflaster. Gerade als ich von der Brick Lane in die Hanbury Street abbiegen wollte, drang ein markerschütternder Schrei an mein Ohr. Eine Frau rief um Hilfe, dann wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Ich sah mich um, konnte aber absolut nichts erkennen. Der Schrei kam von rechts, also lief ich los. Jemand brauchte Hilfe und Käpt’n Hannes Kröger war nicht gewillt, sie zu verweigern. Als ich um die Straßenecke lief, prallte ich mit einem Mann zusammen. Er trug einen feinen, karierten Anzug und auf seinem Kopf prangte eine Deerstalker Mütze. Seine dunklen Haare lagen eng am Kopf an, die Oberlippe zierte ein prächtiger Schnauzbart. Ich schätzte ihn auf etwa dreißig Jahre.

Beim Zusammenstoß verlor der Mann seinen Gehstock und hob ihn nun wieder auf. Er entschuldigte sich für die Kollision, stellte sich als Arthur Conan Doyle vor und fragte mich gleichzeitig, ob ich auch diesen furchtbaren Schrei gehört hätte. Ich bejahte und nannte ihm meinen Namen. Doyle zog erstaunt die Augenbraue hoch, ein Lächeln huschte über sein Gesicht und ihm entfuhr ein »Well, a German!«

Wenn zwei Männer vom gleichen Schlag und von gleicher Ehre sich zum ersten Mal in die Augen blicken, erkennen sie ihre übereinstimmende Gesinnung sofort. So verhielt es sich auch mit Doyle. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch und er machte auf mich den Eindruck eines souveränen englischen Gentlemans.

Wir grinsten uns an und beschlossen, der Sache gemeinsam nachzugehen, wollten wissen, was dieser nächtliche Schrei bedeutete, und liefen die Hanbury Street hinunter.

Als wir vor dem Gebäude mit der Nummer 29, einem dreistöckigen Backsteinhaus, verschnauften, hörten wir ein verdächtiges Geräusch aus dem Hinterhof. Es schepperte, als sei ein Blecheimer umgekippt. Zu meinem Erstaunen zog Doyle am Griff seines Stocks. Zum Vorschein kam ein schmaler Dolch, eher ein Stilett von nicht unbeträchtlicher Länge. Ich wiederum zog meinen Revolver, woraufhin der Brite anerkennend durch die Zähne pfiff und abenteuerlustig schmunzelte.

Vorsichtig gingen wir einen schmalen Gang zwischen den Häusern hindurch und kamen in einen verdreckten Hinterhof. Was wir dort im dämmrigen Licht einer Gaslaterne, die nur wenig Licht spendete, erblickten, ließ uns das Blut in den Adern gefrieren. Zwischen mehreren Abfalltonnen lag eine weibliche Person auf den Pflastersteinen. Eine riesige Blutlache umgab die Frau. Die Kehle dieser armseligen Lady war mit einem sauberen Schnitt durchtrennt. Ihre leeren Augen stierten uns an. Wir sahen in ihnen das absolute Grauen, das Gesicht im Todeskampf zu einer Grimasse erstarrt.

Doyle wies auf ihren entkleideten Unterkörper. Der Bauch war aufgeschlitzt. Die Organe lagen über ihrer rechten Schulter. Ich dachte immer, dass ich eigentlich ein abgebrühter Seemann sei, den so schnell nichts aus der Ruhe bringen konnte, aber was ich hier sah, das erwies sich als furchtbarer, als alle meine Erinnerungen es hergaben. Auch Doyles Blick klebte förmlich mit absolutem Entsetzen auf der Frau.

Ein weiteres Geräusch ließ uns zusammenfahren. Was dann geschah, das passierte so schnell, dass ich kaum noch reagieren konnte. Plötzlich sah ich eine der Mülltonnen auf mich zufliegen. Ich konnte gerade noch meinen Arm hochreißen, um mich zu schützen, aber das Ding traf mich trotzdem mit aller Wucht am Kopf. Mir wurde schwarz vor Augen und ich ließ meinen Colt fallen. Halb benommen ging ich zu Boden, sah zuerst Sterne und Sekunden später dunkle Schatten an mir vorbeihuschen. Ich versuchte, mein Bewusstsein wiederzuerlangen und schüttelte den Kopf. Schwindel und Übelkeit umgaben mich. Schreie, Kampfgeräusche, englische Flüche und auf einmal zwei Schüsse. Nur einen Augenblick später davoneilende Schritte.

Ich weiß nicht mehr, wie lange ich so dahockte, aber irgendwann drang das schrille Geräusch von Alarmpfeifen an mein Ohr. Englischen Polizisten, die sogenannten Bobbys oder Peelers. Sie riefen sich auf der Hanbury Street aufgeregte Befehle zu.

Jemand berührte mich an der Schulter. Ich blickte auf und sah in Doyles besorgtes Gesicht. Als er bemerkte, dass es mir langsam besser ging, fluchte er und berichtete, dass es ihm beinahe gelungen wäre, den Mörder zu erwischen. Er verfolgte ihn die Hanbury Street hinunter, doch irgendwann entkam dieser Schweinehund in den verwinkelten Gassen von Whitechapel. Doyle meinte, dass er bis auf nur wenige Meter an diesen Teufel in Menschengestalt herangekommen sei, aber dieser löste sich plötzlich in Luft auf, war spurlos verschwunden.

Als nur wenige Augenblicke die ersten Bobbys in den Hinterhof kamen, rissen sie vor Entsetzen die Augen auf. Einer von ihnen musste sich an die Wand stützen, sonst wäre er in Ohnmacht gefallen. Nur Sekunden später erbrach sich der zweite Peeler.

Der Tatort wurde von weiteren Polizisten weiträumig abgesperrt. Einer der Beamten bat uns, mit aufs Polizeirevier zu kommen, um dort unsere Aussagen zu Protokoll zu geben. Dort versorgte uns ein dicker Sergeant mit heißem Tee und einem kräftigen Schnaps. Wir wärmten uns am Ofen, bevor wir dem Polizisten unsere Geschichte erzählten.

Als wir unseren Bericht beendeten, kam ein gut gekleideter, schlanker Mann Mitte vierzig in das Office, dessen Gesicht ein gepflegter Mutton-Chops-Bart zierte. Er stellte sich als Frederick Abberline vor, der Chefinspektor im neu gegründeten Bereich »Ripper Crimes«.

Er bedankte sich für die Hilfe und erklärte Doyle und mir, dass es sich bei der Toten um eine Frau namens Anni Chapman handelte, eine siebenundvierzigjährige Prostituierte und Trinkerin aus dem Elendsviertel Whitechapel. Wahrscheinlich hatte sie in der Nacht nach Freiern Ausschau gehalten und war dabei dem Mörder in die Hände gefallen. Im Laufe des Jahres hatte es bereits mehrere brutale Morde gegeben, die dem an Anni Chapman durch ihre extreme Brutalität glichen. Mittlerweile würde man in ganz London vom Mörder sprechen, der inzwischen als Jack the Ripper bekannt sei. Allerdings verliefen bisher alle Spuren im Sand und die Beamten der Metropolitan Police in Scotland Yard standen vor einer ihrer schwierigsten Aufgaben. Sie mussten diesen Wahnsinnigen dingfest machen; dass es sich dabei um einen Einzeltäter handelte, stand inzwischen fest. Doyle und mir war es fast gelungen, diesen Teufel zu fassen, aber leider entkam er in den nebligen Straßen Londons. Wie sich später herausstellte, mordete Jack the Ripper weiter, wurde aber, trotz intensiver Ermittlungsarbeit durch Frederick Abberline und seinen Beamten, niemals gefasst. Insgesamt gingen fünf gesicherte, höchstwahrscheinlich sogar zehn bestialische Tötungen auf sein Konto. Meistens Prostituierte aus Whitechapel. Bis heute blieb und bleibt Jack the Ripper ein gespenstisches Ungeheuer.

*

Als wir uns von Mr. Abberline verabschiedeten und die Metropolitan Police verließen, schlug Big Ben bereits acht Uhr. Doyle meinte, dass es nun Zeit für ein ausgiebiges Frühstück sei und er lud mich in seinen Gentlemen’s Club ein, in dem er, wenn er sich in London aufhielt, gern gastierte. Wir fuhren mit einer Mietdroschke zum Club, der sich in der Nähe der Tower Bridge befand und dessen Namen ich leider vergessen habe.

Schon der saalartige Empfangsbereich mit gigantischen Marmorsäulen verschlug mir den Atem. Wir wurden von einem Bediensteten empfangen, der Doyle ehrfürchtig begrüßte und mich abschätzig musterte. Wahrscheinlich missfiel ihm meine Seemannskleidung. Er geleitete uns zu einem Tisch in einem abgeteilten Bereich des Gastraums. In der frühen Morgenstunde befanden sich nur wenige Gäste im Club, die meisten von ihnen saßen in überdimensionalen Sesseln und lasen die Times. Einige blickten auf und grüßten Doyle freundlich.

Nach etwa einer Viertelstunde brachte uns ein Ober das beste Beefsteak, das ich jemals gegessen hatte. Dazu gab es Earl Grey, eine Teesorte, die sich seit geraumer Zeit bei Londons Upper Class größter Beliebtheit erfreute.

Nach dem Frühstück setzten wir uns in den Rauchersalon und genossen kubanische Zigarren. Wir kamen ins Gespräch und Doyle erzählte mir, dass er Mediziner sei und eine gut gehende Praxis in Southsea, in der Nähe von Portsmouth, betreibe. Als er erfuhr, dass ich Kapitän eines Segelschiffes sei, erhellten sich seine Gesichtszüge und er berichtete mir, dass er das Meer ebenfalls sehr liebe. Vor zehn Jahren sei auch er zur See gefahren. Als Schiffsarzt auf dem Walfänger Hope habe er die Arktis und Westafrika bereist.

Zu meiner Überraschung berichtete er mir von seiner großen Leidenschaft, der Schriftstellerei. Im Jahr zuvor hatte er seinen ersten Kriminalroman A Study in Scarlet veröffentlicht, in dem ein Detektiv mit dem merkwürdigen Namen Sherlock Holmes und sein Freund Dr. Watson Kriminalfälle aufklärten. Ich las schon immer gern, also nahm ich mir vor, mir sein Buch noch während meines Aufenthaltes in London zu besorgen. Bis heute habe ich jedes seiner Bücher gelesen und es kommt mir oft so vor, als wenn Dr. Watson den Charakter meines alten Freundes besitzt.

So lernte ich Arthur Conan Doyle kennen, der 1902 vom britischen König Eduard VII. für seine Dienste im Südafrikanischen Burenkrieg geadelt wurde und sich seither Sir Arthur Conan Doyle nennen durfte. Im Laufe der nächsten Jahre besuchte ich ihn gelegentlich und wir schrieben uns immer wieder lange Briefe. Ein guter und treuer Freund, den ich sehr schätze.

*

Kröger schaute auf die Standuhr, die bereits Mitternacht anzeigte. Er legte das Buch zur Seite, wünschte Tüünbüddel eine angenehme Nacht und ging ins Bett. Schmunzelnd dachte er nochmals an Doyle, bevor er einschlief.

Die Frau am Strand

In der Nacht träumte Kröger, dass er sich in seiner Kapitänskajüte auf der Northern Clipper befand. Sogar die Dünung und das Rollen des Schiffes konnte er spüren. Zum Frühstück kochte er sich einen starken Kaffee, wie immer mit viel Zucker, so, wie sie es auf See gewohnt waren. Dazu gab es eine dicke Scheibe Brot mit Butter. Der Blick aus dem Fenster ließ auf windiges, aber sonniges Wetter hoffen, also machte er sich auf den Weg hinunter zum Strand, um Seeluft zu schnuppern. Das Haus lag nur etwa dreihundert Meter vom Meer entfernt und er liebte die Wege durch die Dünenlandschaft.

Die Wellen liefen in ihrer immerwährenden Melodie an den Sandstrand. Es herrschte zwar kein Sturm, aber eine steife Brise, die dem alten Käpt’n gefiel. Der Wind blies den Kopf frei, es gab kaum etwas Schöneres als den immerwährenden Seewind.

Von seinem Haus aus war es nur ein Katzensprung zum Meer. Das Haus hatte bereits seinen Eltern gehört. Im Laufe der Jahrzehnte bauten er und Elisabeth es immer weiter aus. Leider versagte der Herrgott ihnen Kinder, also adoptierten sie einen Jungen aus dem Waisenhaus. Klaus, inzwischen bereits fünfunddreißig Jahre alt, zog es ebenfalls hinaus auf See. Er fuhr als Kapitän auf einem Dampfer. Südamerikalinie, Salpeter von Valparaiso nach Hamburg. Nur gelegentlich kam der Bengel nach Hause. Kröger hatte ihn seit fünf Jahren nicht gesehen, aber er liebte diesen Burschen, als wäre es sein eigenes Fleisch und Blut.

Weit entfernt an der Kimm erkannte er zwei Schiffe. Eine Dreimastbark erkämpfte sich ihren Weg Richtung Osten und steuerte auf Fehmarn zu. Von Norden her kam ein qualmendes Ungeheuer heran und machte sich auf den Weg in die Kieler Förde. Eines dieser grauen Ungetüme, die sich Schlachtkreuzer nannten.

Der Käpt’n mochte diese Stinkpötte nicht, und die Kriegsmarine, Kaiser Wilhelms Lieblingsspielzeug, schon mal gar nicht. Möchtegernseemänner, die in seinen Augen niemals richtige Seebeine bekommen würden. Spielzeugsoldaten in glänzenden Paradeuniformen.

Kröger ging weiter am Strand entlang und überlegte, ob er sich einen Hund zulegen sollte. Auf See hatten sie oft Bordhunde gehabt. Nun, als Pensionär … warum nicht? Grinsend nahm er sich vor, ihn Lord Nelson zu taufen. Vielleicht einen Deutschen Schäferhund, oder doch lieber eine Promenadenmischung von einem der umliegenden Bauernhöfe. Jo, das wär’s, so’n lütten Mischling, das würde er tun und Mathilde nach dem Mittagessen fragen, ob sie nicht einen Landwirt kenne, der gerade Welpen abgab.

Vom Kriegsschiff sah er inzwischen nur noch eine schwarze, sich auflösende Rauchwolke, die schwer über dem Meer hing. Stinkpötte eben. Wie konnte Klaus sich nur auf solchen Dampfern wohlfühlen?

Plötzlich bemerkte er in den Dünen einen Hund, der von dort aus bellend zum Ufer rannte. Ein weißer Spitz. Kurz nach ihm tauchte eine Frau auf einem der hohen Sandhügel auf. Sie trug ein hellblaues Kleid. Aus dieser Entfernung konnte Kröger ihr Alter schwer schätzen, aber sie war nicht jung. Die Frau stand auf der Düne, schirmte mit der rechten Hand ihre Augen gegen die Sonne ab und blickte übers Meer. Dann fing sie auf einmal an zu tanzen. Sie drehte sich im Kreis und sang. Die Melodie kannte er, allerdings wollte ihm der Name der Operette nicht einfallen. Sie musste aber von Franz Lehar sein. Der Käpt’n beobachtete die Tänzerin und schmunzelte. Als sie Kröger bemerkte, stoppte sie abrupt ihren Tanz. Zaghaft grüßend winkte sie zu ihm herüber und verschwand wieder zwischen den Dünen. Wie ein Pfeil schoss der Spitz hinter ihr her.

Nun tanzen die Leute schon auf den Dünen, dachte Kröger amüsiert, lachte und spuckte auf den Sand. Er zog seine Taschenuhr aus der Weste. Kurz vor Mittag, er musste seinen Spaziergang abbrechen und heimkehren. Er wollte Mathilde nicht verärgern, die ihn für heute zum Mittagessen eingeladen hatte. Auf dem Rückweg musste er unentwegt an die Frau denken. Eigentlich kannte er alle Leute im Dorf, aber diese Frau war ihm unbekannt. Er wollte sich bei Mathilde nach ihr erkundigen. Sie und Friedrich kannten Gott und die Welt, da die gesamte Umgebung bei ihnen einkaufte. Sie würde sicherlich wissen, um wen es sich bei dieser Tänzerin handelte.

*

»Mathilde, das war das leckerste Labskaus, das ich jemals gegessen habe. Nicht einmal unser Smutje auf der Northern Clipper kann so gut kochen wie du, mein liebes Schwesterchen«, sagte Kröger und klopfte sich auf seinen Bauch.

»So was Feines gibt es bei uns jeden Tag, lieber Herr Schwager«, warf Friedrich ein. »Was glaubst du, warum ich jeden Tag dicker werde?«

Die Männer lachten und Mathildes Wangen leuchteten rot vor Freude.

Nach der Mahlzeit saßen sie im Garten. Der Wind vom Vormittag ließ langsam nach. Mittlerweile schien die Sonne und verbreitete bereits einen Hauch von Sommer. Überall begannen Blumen zu blühen und auch die Bäume wurden von Tag zu Tag grüner. Die Männer rauchten und Mathilde strickte an einem dicken, dunkelblauen Troyer.

Kröger berichtete von seinem Plan, sich einen Hund anzuschaffen. Friedrich und Mathilde begrüßten die Idee und der Kaufmann wusste auch sofort, wo sie einen passenden Welpen finden würden. Die Hündin eines ortsansässigen Bauern hatte erst vor ein paar Wochen einen Wurf bekommen. Friedrich versprach, sich darum zu kümmern, und haute sich vor Lachen auf die Schenkel, als er hörte, dass Hannes den Hund Lord Nelson nennen wollte.

Dann berichtete er von der tanzenden Frau. Friedrich und Mathilde warfen sich einen schnellen Blick zu, der dem Käpt’n nicht verborgen blieb.

»Ihr schaut euch an, als würden wir vom leibhaftigen Teufel reden«, meinte Hannes.

Seine Schwester warf ihr Strickzeug in den Nähkorb, meinte, sie würde einen Kaffee kochen, und verschwand im Haus. Kröger zog an seiner Pfeife und blies Rauchringe in die Luft. Langsam schüttelte er den Kopf und sah seinen Schwager fragend an. Dieser nahm ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und schnäuzte hinein.

»Wiebke … Wiebke Hansen«, begann er zu erklären. »Man sagt, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sei. Sie hat vor einigen Jahren den Hof vom ollen Mathiesen, gleich hinter den Salzwiesen, gekauft und lebt seitdem dort. Einen Ehemann gibt es nicht. Du kennst ja die Leute hier, natürlich wird über sie getratscht. Im Dorf ist sie kaum zu sehen, kauft gelegentlich bei uns im Laden ein. Bezahlt aber immer bar und hat noch niemals anschreiben lassen, so wie all die anderen Geizknochen. Ich kann nicht klagen, sie ist immer freundlich, sagt aber kaum ein Wort, aber wenn, dann klingt es hanseatisch. Die Bauern sagen, dass es bei ihr auf dem Hof spuken soll, aber ich glaube, die sind nur eifersüchtig, weil eine Frau auf dem Hof ganz allein klarkommt. Ludwig Ladehof hat mir mal erzählt, dass er einen Neger auf dem Hof gesehen hat, aber du kennst ja den alten Querkopp, der redet viel, wenn der Tag lang ist, und ist zudem ständig betrunken. Einen Neger? Tsetsetse, hier bei uns op’n Land. Auch die Frauen schnacken über die Deern und halten sie für eine Hexe, die mit dem Teufel im Bunde steckt. Voriges Jahr soll Pastor Brockmann sie besucht haben, um mit ihr zu sprechen. Angeblich hat sie ihn mit der Mistgabel vom Hof gejagt und ihr Hund hat ihm die Hose zerbissen. Mehr kann ich dir über diese Frau auch nicht sagen.«

Mathilde kam mit Kaffeegeschirr zurück und stellte es auf den Gartentisch. Sie sah wütend und besorgt zugleich aus.

»Ich will nicht, dass ihr hier auf unserem Hof über die verrückte Person redet. Dat is een böses Luder un een schwatten Düvel hett se ok op ehr’n Hof. Schluss, Ende … aus und vorbei!«

Kröger wunderte sich über seine Schwester, eigentlich war sie eher ruhig und ausgeglichen, aber diese Reaktion? Merkwürdig. Was hatte es mit der tanzenden Frau auf der Düne nur auf sich? Der Käpt’n nahm sich vor, in den nächsten Tagen wieder zum Strand zu gehen. Irgendetwas zog ihn dorthin. Vielleicht traf er die Tänzerin nochmals an. Amüsiert überlegte er, ob ihn diese Frau vielleicht sogar verhexte, aber er glaubte nicht an Geister oder Spökelkram. Das Meer hatte ihn ehrfürchtig gemacht. Diese unbändigen Elemente, Wind und Wellen, die zugleich aber auch fast schon zärtlich sein konnten, dies alles konnte nur ein allmächtiger Herrgott geschaffen haben. Allerdings glaubte er nicht an den Gott, den die Pfaffen von der Kanzel predigten. Seit Ellis Tod war er nicht mehr in einer Kirche gewesen. Für ihn wohnte Gott in allem, was er sah, vom kleinsten Grashalm bis zum Wal. Im Sturm ebenso wie in den wärmenden Strahlen der Sonne. Otto Burmeister, sein Steuermann und bester Freund auf der Northern Clipper, sagte einmal: »Gott muss ein Seemann sein!« Das musste wohl stimmen, sonst hätte er die Meere nicht so viel größer gemacht als das Land.

Nach dem Besuch bei Friedrich und Mathilde machte er noch einen Spaziergang durchs Dorf und klönte mit einigen Leuten, bevor er nach Hause ging. Immer wieder dachte er an die tanzende Frau. Das Abendbrot ließ er ausfallen, nur eine Kanne Ostfriesentee bereitete er sich zu, in die er noch einen ordentlichen Schuss Flensburger Übersee-Rum kippte. Im Wohnzimmer fiel sein Blick auf seine Bibliothek. Fast die ganze Wand des Wohnzimmers nahmen Bücherregale ein. Er hatte sie nie gezählt, aber es mussten Hunderte sein. Auf all seinen Reisen las er jedes einzelne Werk. Schon als kleiner Junge verschlang er jedes Buch, das in seine Hände fiel. Unwillkürlich griff er einen braunen Band mit goldener Schrift heraus. Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Schlagartig sah er den Husumer Dichter vor sich und lachte auf. Es mussten mindestens vierzig Jahre her sein, dass er mit dem damaligen Amtsgerichtsrat zu tun hatte. Über vierzig Jahre … wie jung ich doch damals gewesen bin!

1868 – Der Amtsgerichtsrat von Husum

»Man muss sein Leben aus dem Holz schnitzen, das man hat, und wenn es krumm und knorrig wäre.«

Theodor Storm, 1817–1888, deutscher Jurist, Dichter und Novellist

Die Nordsee, bei allen Seeleuten gefürchtet. Ein Meer, das meistens ruhig in seinem Bett liegt, aber wenn sich die Naturgewalten entladen, dann gnade Gott jedem Schiff, denn die kurzen, kabbeligen Wellen brachen schon so manchem Kahn das Genick.

Als junger Bengel von neunzehn Jahren fuhr ich anno 1868 als Leichtmatrose auf dem hanseatischen Schoner Seute Deern, der damals Eisenerz von Edinburgh nach Hamburg brachte. Dem Kapitän dieses Schiffes und der folgenden Begebenheit habe ich es zu verdanken, dass ich kurze Zeit später zur Seemannsschule ging, um das Kapitänspatent zu erwerben.

In jener Zeit hatte ich nur Flausen im Kopf und in vielen Häfen der Nord- und Ostsee kannte man mich als Raufbold. Auf einer Fahrt im Oktober kamen wir, nur einen Tag nach unserem Auslaufen aus der schottischen Hafenstadt, in einen der gefürchteten Herbststürme, die mit unberechenbaren Winden aus Nordost die Nordsee aufpeitschen. Das Schiff wurde regelrecht ein Spielball des Windes und die Nordsee schüttelte uns ordentlich durch. Kapitän Jansen sorgte sich um Mannschaft und Ladung, sodass er beschloss, einen sicheren Hafen anzulaufen. Die Küste von Jütland hatten wir bereits passiert, also kam dafür nur das nordfriesische Husum infrage.

Der Deutsch-Dänische Krieg lag nur wenige Jahre zurück, dadurch fiel Friesland und somit die Herzogtümer Schleswig und Holstein an den preußischen Staat. Da die Seute Deern unter hanseatischer Flagge segelte, durften wir den Hafen also ohne Probleme anlaufen. Es bedurfte schon einiges an seemännischem Geschick, dass wir den sicheren Hafen ohne Schaden erreichten. Aber Jansen, dieser verrückte Teufelsbraten, schaffte es und wir legten im Husumer Außenhafen an.

Zu unserer großen Freude genehmigte uns Kapitän Jansen Landurlaub und so ging ich mit meinem damals besten Freund Karl Kreinsen in die Stadt. Der Wind blies immer noch mächtig. Auf den Straßen ließen sich kaum Leute blicken. Natürlich kannten Karl und ich nur ein Ziel: eine Kneipe, die sich am Marktplatz, unweit der Sankt Marienkirche, befand. Der alte Jansen hatte uns zwar nahegelegt, uns nicht volllaufen zu lassen, aber ein paar Rumgrog würden uns bei dem saukalten Herbstwetter bestimmt guttun. Die Sonne ging gerade unter, als wir den Krug erreichten. Wie es alle Seemänner tun, setzten wir uns in eine stille Ecke, mit dem Rücken zur Wand, und bestellten beim Wirt ein gutes Essen und Grog. Die Bratkartoffeln und der Matjes schmeckten hervorragend, der Rum ebenfalls. Lange saßen wir im Krug und leerten einige Gläser vom Hochprozentigen, bevor wir uns auf den Rückweg zum Schiff machen wollten. Wir waren mächtig angedüselt und hatten ordentlich Schlagseite. In der Tür des Krugs rempelte mich ein Mann an, der offensichtlich auch einige Gläser zu viel getrunken hatte. Dem Aussehen nach ein Schauermann, ein Hafenarbeiter. Der Kerl war einen Kopf größer als ich. Breite Schultern, Hände wie Wagenräder und eine Narbe auf der rechten Wange. Eigentlich viel zu stark für mich, aber ich war betrunken und fühlte mich gekränkt, also rempelte ich zurück. Natürlich ergab ein Schimpfwort das andere. Schnell fanden wir uns vor der Tür auf dem Kopfsteinpflaster wieder und prügelten uns. Wie lange wir uns schlugen, weiß ich nicht mehr. Irgendwann hörte ich jemanden »Gendarmen!« brüllen. Ich wurde am Kragen gepackt und durchgeschüttelt. Wütend setzte ich zu einem Fausthieb an. Doch ich traf nicht den Schauermann, denn der hatte bereits das Weite gesucht, nein, als der Schlag das Auge meines Kontrahenten traf, bemerkte ich, dass es zu einem Gesicht unter einer Pickelhaube gehörte. Ich verpasste dem Gendarm einen rechten Haken und er ging zu Boden. Seinen beiden Kollegen gefiel das ganz und gar nicht. Mit ihren Schlagstöcken prügelten sie auf mich ein, bevor sie mich festnahmen und in der Polizeiwache einsperrten. Nun erst fiel mir auf, dass mein Freund Karl ebenfalls die Flucht ergriffen hatte.

Die ganze Nacht über ließ man mich in einer eiskalten Zelle ausnüchtern. Ich quälte mich auf einer harten Pritsche, notdürftig zugedeckt mit einer kratzigen Decke. Sogar meine Koje auf der Seuten Deern war tausendmal bequemer als dieses ungastliche Logis. Am nächsten Morgen brachte mir ein Gendarm einen Kaffee in mein unfreiwilliges Quartier. Er musste etwa dreißig Jahre alt sein. Seine grüne Uniform saß maßgeschneidert. Im Gesicht trug er einen gepflegten Vollbart. Das rechte Auge leuchtete in einem geschwollenen Lila.

»Moin, ich bin Wachtmeister Grothkopp«, sagte er und ich meinte ein leichtes Schmunzeln in seinem Gesicht zu erkennen. »Seemann, du hast einen ordentlichen Schlag am Leib. Noch niemand hat mich so schnell auf den Boden geschickt. Draußen in der Wachstube steht dein Kapitän. Er hat für dich gebürgt, aber so einfach kommst du uns nicht davon. Um zehn Uhr hast du einen Termin beim Amtsgerichtsrat. Der wird dir die Hammelbeine schon langziehen und eine gebührende Strafe für dich wissen.«

Mein Kopf brummte. Der Kater im Schädel quälte mich, aber der Kaffee des Gendarms tat gut. Kurze Zeit später kam Kapitän Jansen in die Zelle. Die Gardinenpredigt vom Käpt’n wollte gar nicht wieder aufhören. Er schimpfte wie ein Rohrspatz mit mir und meinte, sollten wir erst wieder auf See sein, dann würde er mich durch den Fleischwolf drehen. Trotz alledem wollte er mich zum Amtsgerichtsrat begleiten und ein gutes Wort für mich einlegen. Meine Zukunft sah wirklich nicht rosig aus und das alles nur wegen ein paar Gläsern Rum.

*

Gegen halb zehn machten Wachtmeister Grothkopp, Kapitän Jansen und meine Wenigkeit sich auf den Weg in die Wasserreihe 31. Dort sollte dieser Amtsgerichtsrat wohnen. Der Sturm hatte über Nacht abgeflaut, aber noch hingen dicke, trübe Wolken am Himmel. Leichter Seenebel zog auf. Zum Haus meines Scharfrichters benötigten wir nur wenige Minuten, aber sie kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Ich schämte mich inzwischen wie ein Schuljunge, den man beim Rauchen erwischt hatte, aber es nützte nichts, ich würde wohl bald das größte Donnerwetter meines Lebens zu hören kriegen.

Wachtmeister Grothkopp klopfte an die Tür, hinter der wir Kinderlachen hörten. Ein etwa zehnjähriges Mädchen öffnete, wurde aber von einer Frau beiseitegeschoben, die einen dermaßen runden Bauch vor sich hertrug, dass er bald platzte. Sie musste kurz vor der Niederkunft stehen. Die Frau begrüßte den Wachtmeister und stellte sich dem Kapitän als Dorothea Storm vor. Mich würdigte sie keines Blickes. Sie führte uns in das Amtszimmer ihres Mannes und war plötzlich wieder verschwunden.