Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

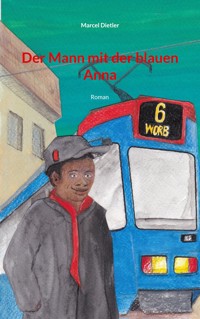

Ein Toter und ein Lebender, Samuel Foncha und Marcel Dietler, schreiben gemeinsam ein Buch: Der Mann mit der blauen Anna. Marcel Dietler ist pensionierter Pfarrer und wohnt mit seiner Frau Verena in Gümligen bei Bern. Samuel Foncha kam aus Kamerun, kurz nachdem das Land seine Unabhängigkeit von den Kolonialmächten Frankreich und England erlangt hatte, um in der Schweiz Betriebswirtschaft zu studieren. Verena und Marcel Dietler nahmen den Studenten in ihre Familie auf und so wurde Samuel ihr Sohn, der geliebte ältere Bruder der Kinder des Ehepaars. Bei seiner Rückkehr nach Afrika galt Samuel Foncha als einer der Hoffnungsträger des noch jungen Landes Kamerun. Familie Dietler besuchte den afrikanischen Sohn in seiner Heimat und wurde nun ihrerseits Teil der afrikanischen Familie. Kurz nach diesem Besuch verlor Samuel bei einem Flugzeugabsturz sein Leben. In Fotos und Gesprächen ist er im Geist jedoch immer anwesend. Und so entstand gleichsam mit zwei Autoren der Roman, in welchem ein Kameruner aus seiner Heimat in die Schweiz flieht, seine grosse Liebe, die Schweizerin Cornelia, wieder findet und Fahrer der blauen Strassenbahn Bern-Worb wird, Fahrer der blauen Anna. Ein Buch für alle, die wissen möchten, was Afrikaner erleben und fühlen, wenn sie in die Schweiz kommen, hier arbeiten und sich verlieben, und was für eine Zukunft sie haben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Widmung

Ich widme dieses Buch unserem afrikanischen Sohn Samuel Foncha.

Samuel besuchte in Bali-Nyonga in Westkamerun - das gebirgige Grasland der Westregion wird oft als die «Schweiz Afrikas» bezeichnet - die Schulen der Basler Mission. Die dortige junge presbyterianische (reformierte) Kirche war eben erst von ihren schweizerischen, deutschen, englisch-schottischen und amerikanischen Mutterkirchen unabhängig geworden. Es wirkten bereits einheimische Pfarrer in dieser Kirche, doch einen eigenen Finanzverwalter hatte sie noch nicht. Die Basler Mission schickte den jungen Samuel deswegen zur Ausbildung nach London. Ich war damals Pfarrer an der Schweizer Kirche in London. Durch Peter Zumbrunnen, ein junges Mitglied der Swiss Church, kamen wir mit Samuel in Kontakt. Peter Zumbrunnen wurde als Sohn eines Fraternal Ehepaars in Kamerun geboren, für ihn war die Freundschaft mit Samuel die lebendige Verbindung zu seinem Geburtsland. Auf den von ihm angeregten Wunsch der Basler Mission nahmen wir Samuel in unsere Familie auf, so wurde er unser afrikanischer Sohn. Er war der innig geliebte ältere Bruder unserer Kinder. Wenn wir Eltern gemeindemässig unterwegs waren, kochte und ass Samuel mit seinen kleinen Brüdern. Er badete sie, legte sie ins Bett, erzählte ihnen afrikanische Märchen und sang und betete mit ihnen. Er erklärte immer wieder, er sei in seinem ganzen Leben noch nie so geliebt worden wie in unserer Familie. Nachdem wir in die Schweiz zurückgekehrt waren, verbrachte er die Universitätsferien selbstverständlich bei uns. Wir besuchten ihn zusammen mit unseren Buben aber auch in Kamerun, nachdem er dort Finanzverwalter der presbyterianischen Kirche geworden war. Dabei lernten wir auch seine kamerunischen Angehörigen kennen.

In der Presbyterian Church of Cameroon waren alle stolz auf den Mann, der Wirtschaft und Finanzen studiert hatte und Englisch, Französisch, Pidgin und Mungaka sprach. Samuel war verantwortlich für die Löhne der Pfarrer, der Lehrerinnen und Lehrer und der übrigen Angestellten, er war zuständig für die Planung und den Bau von Kirchen und Schulen sowie für den Kauf von Autos und landwirtschaftlichen Geräten. Er verwaltete die Gelder, die von der Basler Mission kamen.

Kamerun ist ein grosses Land und die presbyterianische Kirche weit verbreitet. Samuel sass zusammen mit Schweizer Fraternal Workers in einem Flugzeug, als dieses abstürzte. Es gab mehrere Tote, unter ihnen unser Samuel. Das war Schock und Trauer für die presbyterianische Kirche in Kamerun und ein Rückschlag für ihre Unabhängigkeit. Nun musste vorübergehend wieder ein Deutscher oder ein Schweizer von der Basler Mission die Verantwortung für die Finanzen übernehmen.

Für uns persönlich war es die bislang grösste Trauer unserer jungen Familie; unsere Buben fingen selbst nach Wochen immer wieder neu zu weinen an.

Physisch hat Samuel uns zwar verlassen, doch im Geist ist er bei meiner Frau, den erwachsenen Söhnen und mir lebendiger denn je, so etwas wie ein Begleiter aus der Ewigkeit. Für Kameruner ist der Umgang mit den Vollendeten eine Selbstverständlichkeit. Das ist vielleicht von unserem Samuel auf mich übergesprungen. Ich suche den Kontakt mit den Toten nicht, aber ich habe auch keinerlei europäische mentale Blockade, wenn sich Vollendete melden. Und das hat Samuel getan. Für mich ist er der Co-Autor meines Romans. Er ist die einzige Person in diesem Buch, die mit ihrem richtigen Namen und Schicksal im Buch vorkommt. Alle andern Romanpersonen entspringen meiner Fantasie - einer Fantasie allerdings, die sich aus menschlichen Begegnungen nährt.

Dank

Keines meiner Bücher hätte entstehen können ohne zwei Menschen, die ich vor 32 Jahren trauen durfte: Kathrin und Urs Meier-Scheidegger sind zuständig für Lektorat und Layout. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Ich werde auch immer wieder auf die Bilder auf der Titelseite meiner Bücher angesprochen. Die meisten sind das Werk von Sabine Szabo. In Bern können Sie manchmal ganz besonders dekorativ gestaltete Auslagen in den Schaufenstern bewundern, und wenn Sie im Schaufenster eine Frau beim Aufbau der Auslagen entdecken, dann ist es ziemlich sicher Sabine mit ihrer sicheren und kreativen Hand. Auch ihr gehört ein besonderer Dank.

Inhalt

Die blaue Anna

An der Migroskasse

Cornelia

Egusi Soup

Die dumme Spinne

Ein Telefongespräch

Wie das Zebra zu seinen Streifen kam

Nyikob Beb

Im Büro von Mähnäbte

Es war, als sängen die Nachtigallen

Das Wunder von Bern

Das Kind einer grossen Liebe

Der Tramengel

Der ignorierte Krieg

Der Bunker

Ein Traum

Der Brief

Nachwort

Die blaue Anna

Es war frühmorgens um fünf Uhr, Anfang März, kalt, dunkel und unfreundlich. Fru Ndinibam weckte seine Anna sanft aus dem Schlaf. Anna war ein Elefant, ein blauer Elefant, fünfunddreissig Tonnen schwer - das Gewicht von sieben Elefanten. Fru konnte seine afrikanischen Wurzeln nicht verleugnen, er verglich immer alles mit Afrika. Die fünfunddreissig Tonnen schwere Anna war ein Tram, das blaue Tram der Linie 6 der bernischen Verkehrsbetriebe. Dass die weltweit bekannte Bezeichnung Tram für Strassenbahn ein deutsches Lehnwort ist, weiss kaum noch jemand. Den Berner Ausdruck «Trämu» für Balken hatte Fru Ndinibam kennengelernt, als er sich zum Tramchauffeur hatte ausbilden lassen. Der ursprünglich auch in Deutschland bekannte Begriff Trämel hatte den Namen der Bahn geprägt, welche auf zwei schmalen Trämeln durch die Städte fuhr. Die schmalen Trämel hiessen jetzt Schienen und die Bahn Tram. Fru sprach recht gut Schweizerdeutsch. Einige Wörter hatte er bereits als Kind kennengelernt. In seiner Heimat, im Grasland Kameruns, war er bei Schweizer Familien ein- und ausgegangen. Seine Muttersprache war aber Mungaka.

Kamerun ist ein Land mit zwei Amtssprachen, im Hauptteil des Landes ist es Französisch, im Westen Englisch. Nach dem ersten Weltkrieg war die ursprünglich deutsche Kolonie aufgeteilt und Mandatsgebiet Frankreichs und Englands geworden. Spuren des deutschen Einflusses waren jedoch selbst in den örtlichen Sprachen noch feststellbar. Fru lächelte. In verschiedenen kamerunischen Sprachen heisst der Hammer, wie von einem Deutschen zackig ausgesprochen, Hamma. In Kamerun gibt es über zweihundert Ortssprachen; die verbindende gemeinsame Sprache ist das Pidgin, eine auf das Nötigste reduzierte künstliche Mischsprache, je nach Gegend oder Land geprägt von den Kolonialsprachen Englisch, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch.

Seine Mehrsprachigkeit hatte es dem Kameruner Ndinibam ermöglicht, in der Schweiz den Beruf eines Trampiloten zu erlernen. In seiner neuen Heimat wurde keiner als Tramchauffeur zugelassen, der sich nicht in wenigstens zwei Landessprachen und möglichst auch auf Englisch verständigen konnte.

Das Gewicht seiner blauen Anna beeindruckte Fru immer wieder neu - das Gewicht von sieben Elefanten. Sein Grossvater war den grossen Kühen, wie die Einheimischen die Elefanten nannten, im südlicheren Grasland als Kind noch begegnet. Fru schmunzelte. Er selber hatte Elefanten zum ersten Mal in seinem Leben im zoologischen Garten in Basel gesehen. In seiner alten Heimat hatten sich die grossen Kühe in den weniger besiedelten Norden zurückgezogen.

Die Fahrzeuge der Tramlinie 6 Worb-Fischermätteli via Bahnhof Bern unterschieden sich von den anderen Strassenbahnen durch ihre blaue Farbe und ihre Anna-Eigenschaft: Der Name Anna las sich von vorn und hinten gleich und der blaue Elefant hatte vorn und hinten einen Triebwagen mit Fahrerkabine. Das Anna-Tram fuhr selbst dann vorwärts, wenn es rückwärtsfuhr. Fru brauchte die blaue Anna nicht durch die Wendeschleife zu führen, damit sie die Fahrt nach Bern aufnehmen konnte. Die Schleife wurde lediglich für die roten Tramzüge benötigt, welche nur über einen Triebwagen verfügten. Einige rote Trams verkehrten ebenfalls auf der Linie 6. Die blaue Anna hatte aber den Vorteil, dass sie im Fall einer Demonstration in der Stadt bei verstopften Strassen die Leute beim Casino aussteigen lassen konnte, um ohne zu wenden zurück nach Worb zu fahren; das konnten die roten Trams nicht. Fru beherrschte beide Fahrzeugtypen; er musste bereit sein, sich auch auf anderen Linien einsetzen zu lassen. Da er aber in Worb wohnte, stellte er sich gern der Linie 6 zur Verfügung. Auch an diesem Morgen. In Triebwagen A sitzend, führte er die blaue Anna aus dem Werkhof an den Ausgangsbahnhof Worb. Als er aus Kabine A stieg, um sich zu Kabine B zu begeben, wurde er bereits von einem Grüpplein von Getreuen erwartet. So früh am Morgen waren die Fahrgäste noch nicht zahlreich, und es waren je nach Frühdienst oft dieselben. Man kannte und schätzte sich. Die Früh-Morgen-Gruppe war sozusagen seine Fangemeinschaft.

«Guten Morgen, Herr Ndinibam. Schön, dass Sie heute Dienst haben.» - «Guten Morgen, Frau Kestenbolz, guten Morgen, Herr Wüthrich, Herr Frey, Frau Brunner.» Er warf einen schelmischen Blick auf Frau Kestenbolz. «Da sind wir wieder in unserem gemeinsamen Tram.» - «Es heisst die Tram, nicht das Tram», pflegte Frau Kastenbolz dann jeweils zu sagen, «die Abkürzung von Trambahn.» Lydia Kestenbolz stammte aus Deutschland. Sie arbeitete als Pflegefachfrau im Krankenhaus Siloah, wenige Tramminuten von Worb. «Und in Deutschland würde man mich Schwester Lydia rufen, aber im Krankenhaus Siloah bin ich Pflegefachfrau. Eine kalte, sachliche Bezeichnung.» - «Und hier sagt man nicht Krankenhaus, sondern Spital», nahm Fru ihr das Wort aus dem Mund. «Sehr richtig, Herr Ndinibam», mischte sich Herr Wüthrich ein, «und von Worb bis Muri ist unser Tram eine Bahn.»

Bis Muri verliefen Tram und Strasse getrennt. Das Tram war also eine Bahn und pfiff bei Strassenübergängen als Warnung wie eine Bahn. Ab Muri fuhr die Bahn auf der Strasse, war also ein Tram und benutzte als Warnsignal die Tramklingel.

«Man scheint sich zu kennen hier», meinte eine unbekannte Frau, die soeben zu ihnen getreten war. «Lanz ist mein Name, Gerda Lanz. Ich bin kürzlich aus Zürich zugezogen.» - «Willkommen im Club der Frühaufsteher, Frau Lanz. Early bird catches the worm.» Aus dem Kiosk trat Melanie Wyss mit einem Tablett frischen Kaffees. Sie hatte die englische Redewendung mitbekommen. «Mein Wurm für die early birds geht aufs Haus, weil heute mein Geburtstag ist.» - «O, danke, Frau Wyss, das ist sehr freundlich. Ihr Geburtstags-early-bird-Kaffee wird uns wärmen.» Die Frühaufsteher begannen zu singen: «Happy birthday to you, happy birthday, dear Melanie Wyss, happy birthday to you.» - «Wie kann man am frühen Morgen bloss so singen», meinte Herr Reichen grämlich, nippte aber dankbar an seinem Kaffeebecher.

Fru gab Frau Wyss den leeren Pappbecher zurück und stieg in die Fahrerkabine B. Keuchend kam Frau Bächtold angerannt, wie immer äusserst knapp, doch sie hatte es auch diesmal gerade noch geschafft. Auf den Early-bird-Kaffee musste sie freilich verzichten.

Es war fünf Uhr zwanzig. Fru setzte die blaue Anna in Bewegung. Er liebte seine frühen Fahrgäste aus Worb. Sie hatten ihn von allem Anfang an «Herr Ndinibam» genannt, nicht einfach den «schwarzen Tramchauffeur». Die im Lauf des Tages zahlreichen anonymen Fahrgäste hatten keinen Grund, die Trampiloten mit Namen zu kennen oder gar zu grüssen. Oft wussten sie nicht einmal, ob ein Mann oder eine Frau sie in die Stadt fuhr. Fru allerdings fiel auf. Von ihm sagten sie: «Wir sind heute mit dem schwarzen Tramchauffeur gefahren.»

Fru wäre lieber ein ganz gewöhnlicher, unauffälliger Schweizer Trampilot gewesen, schliesslich war er ja sozusagen ein Schweizer, jedenfalls ein künftiger Schweizer, mit Aussicht auf erleichterte Einbürgerung dank Heirat. Doch schon seit seiner frühesten Kindheit hatte er sich als eine Art Schweizer gefühlt. Und er war nicht der einzige Afrikaner mit helvetischen Ambitionen. Es gab auf dem afrikanischen Kontinent Menschen, die sich als afrikanische Schweizer bezeichneten, zwar mit einem Augenzwinkern, aber doch nicht ohne einen gewissen Ernst. Sie waren arbeitsam, zuverlässig, sogar pünktlich - wenn auch pünktlich im afrikanischen Sinn. Sie fühlten sich als Kinder von Schweizern, weil ihre geistlichen Väter und Mütter Schweizerinnen und Schweizer waren. Der erste Präsident Ghanas, Kwame Nkrumah, der 1972 starb, hatte einmal eine Schweizer Delegation verblüfft mit der Bemerkung, was Ghana als Staat geworden sei, verdanke es England und der Schweiz. Mit der Schweiz meinte er ganz eindeutig die Basler Mission mit ihrer weltweiten Union Trading Company UTC. Die Schweizer und die Deutschen, die für die Basler Mission in vielen Ländern tätig waren, wollten nicht eigentlich Kaufleute sein, doch für ihre Schulen und Spitäler brauchten sie Baumaterialien, Werkzeug und Schulmaterial aus der Schweiz. Und so entstand durch ihre Tätigkeit die Führende schweizerische Handlungsgesellschaft, gegründet 1859 als Missions-Handlungs-Gesellschaft. Bis 1917 lag die Geschäftsleitung bei der Basler Mission. Die Basler Mission lieferte Palmöl, Kakao und Baumwolle in die Schweiz. In Afrika und Asien gründete sie Webereien, Ziegeleien und Warenhäuser, erneuerte das Farmwesen, handelte mit Autos und Landwirtschaftsmaschinen und schuf damit Arbeitsplätze sowohl für die zum christlichen Glauben Übergetretenen als auch für Angehörige anderer Religionen.

Die heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Schweiz werden nicht mehr Missionare genannt. Sie sind Fraternal Workersin eigenständig gewordenen Kirchen mit afrikanischen Pfarrern und Professoren. Die Tochterkirchen der Basler Mission haben sich mit Tochterkirchen schottischen und amerikanischen Ursprungs zur presbyterianischen Kirche zusammengeschlossen. Die schottischen und amerikanischen Presbyterianer ihrerseits führen ihren Ursprung auf die Schweiz zurück, auf die calvinistischzwinglianische Reformation. Frauen und Männer aus der Schweiz haben nicht nur Ghana geprägt; Schweizerinnen und Schweizer sind auch die geistlichen Väter und Mütter vieler Christen in Kamerun, sowohl im östlichen französischen als auch im westlichen englischen Teil. Die Zweisprachigkeit seines Landes machte Fru erst recht zu einem afrikanischen Schweizer. Er war ein arbeitsamer, tüchtiger und sehr pünktlicher Mitarbeiter der Berner Verkehrsbetriebe.

Worb mit seinem Tramdepot und dem Werkhof, seinen Wohnhäusern, den Einkaufsläden, dem Schloss und der Kirche lag bereits hinter der Fahrgemeinschaft. Fru winkte einem Bauern zu, der in der Dunkelheit unterwegs zum Stall war. Das Tram setzte zur Steigung nach der Station Langenloh an. Der Trampilot drehte sich kurz zu seinen Mitreisenden um. Frau Kestenbolz war eingenickt, Herr Wüthrich liess seine Finger elegant über das Smartphone hüpfen, Herr Tschanz vergewisserte sich, dass niemand ihn beobachtete, und bohrte kurz in der Nase.

Die wenigsten Fahrgäste verhielten sich Fru gegenüber so vertraulich wie die Worbleute der frühen Morgenstunden. In den Augen vieler Schweizer Mitreisender las er die Frage: «Mensch, können wir dir wirklich unser Leben anvertrauen? Ein Trampilot im Stadtverkehr hat eine andere Verantwortung als irgend so ein Schwarzer, der in der Migros oder bei Coop die Regale auffüllt.» Die ausländischen Mitreisenden dagegen, vor allem die Asylsuchenden, schienen eher zu fragen: «Kann man es in diesem Land tatsächlich so weit bringen, wie es bei dir der Fall ist?» Für die Asylsuchenden waren Vorurteile und rassistische Ablehnung eine tägliche Erfahrung, in der Regel waren es gedankenlose Aussprüche, meist harmlos und friedlich, oft aber auch verlogen und gemein. Man konnte einem eine Wohnung suchenden Ausländer dunkler Hautfarbe freundlich sagen, die Wohnung sei bereits vergeben, auch wenn sich in Wirklichkeit noch niemand gemeldet hatte. Fru hätte sich in seiner alten Heimat nie vorstellen können, dass er eines Tages ausgerechnet in der Schweiz unter rassistischen Vorurteilen leiden würde.

Das Tram verlor bei der Steigung an Schwung. Der Trampilot wechselte den Gang. Er drückte auf den Mitteilungsknopf. «Langenloh», verkündete die Automatenfrauenstimme.

Das Negerli! Fru war dem Spende-Negerli im Missionshaus-Museum Basel begegnet. Man hatte ihm erzählt, dass eine Sonntagschulklasse ohne Negerli vor fünfzig Jahren undenkbar gewesen wäre. Am Schluss der damaligen Kindergottesdienste pflegten die Kinder das mitgebrachte Zwanzigrappenstück in den kleinen Kasten zu stecken, worauf das Negerli dankbar mit dem Kopf wackelte. Das Negerli war Ausdruck einer leider etwas mehrschichtigen Selbstlosigkeit der ersten Missionare. Glaube, Liebe und europäische Überheblichkeit gingen Hand in Hand. In einer Hingabe, welche nur das Feuer echten Glaubens auslösen konnte, waren die Missionarinnen und Missionare nach Afrika gekommen. Sie hatten in Kauf genommen, von Krankheiten heimgesucht zu werden, für welche europäische Körper nicht immun waren. Auch Afrikaner starben an diesen Krankheiten, doch hatten Einheimische, die seit Generationen damit gelebt hatten, oft eine Überlebenschance, Europäer dagegen nie. Einen Gelbfieberimpfstoff gab es noch nicht. Für jeden an Gelbfieber Gestorbenen beauftragten die Klöster und Missionshäuser einen neuen Mann oder eine neue Frau mit dessen bzw. deren Aufgabe, und auch die Neuen rechneten mit der Möglichkeit eines baldigen Todes. Starb ein Ehepartner, sandte die Basler Mission eine dem Witwer noch unbekannte Gattin bzw. einer Witwe gewordenen Missionarin einen neuen Gatten. Solche Opferbereitschaft findet man ausserhalb eines eindrücklichen Glaubens kaum. Das öffnete den Afrikanern die Herzen. Doch die andere Seite dieser Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit war die Überheblichkeit. Die primitiven afrikanischen Wilden mussten zivilisiert und domestiziert werden. Bei ihnen gab es nichts zu lernen, sie hatten dankbar mit dem Kopf zu nicken wie das Negerli in der Sonntagschule. Bei der Besichtigung des Museumsstücks war Fru zutiefst erschüttert gewesen; er hätte weinen können. An diesem Morgen im Tram musste er bei der Erinnerung an das kopfnickende Sonntagschul-Negerli hingegen laut lachen. Die Frühmorgen-Fahrgäste aus Worb drehten sich neugierig zur Chauffeurkabine. Fru hatte vergessen, das Mikrophon auszuschalten. «Tut mir leid, liebe Fahrgäste aus Worb, mir ist gerade etwas Komisches in den Sinn gekommen.» Jetzt lachten auch die Passagiere. «Erzählen, erzählen!» - «Versprochen. Ich habe morgen wieder Frühdienst. Wer spendet zu meiner Erzählung den Kaffee?» - «Das mache ich gern», meldete sich Frau Kestenbolz in ihrem eleganten Hochdeutsch.

Die blaue Anna hatte Langenloh erreicht und hielt an. Fru wusste, jetzt würde die Intimität ein Ende haben. An dieser Haltestelle stiegen die ersten «anonymen» Fahrgäste ein, grusslos, gewöhnliche Passagiere eben, Benutzer der bernischen Verkehrsbetriebe. Fru versicherte sich, dass kein weiterer Passagier angerannt kam. Er schloss die Türen und liess die blaue Anna weiterfahren. Es war immer noch dunkel. Der Frühling hatte sich noch nicht durchgesetzt. Bei der Station Rüfenacht tauchten sie in eine Nebelwand. Das war die Fernwirkung der Aare. «Und aus den Wiesen steiget der weisse Nebel wunderbar», erinnerte sich der Trampilot an das Abendlied von Matthias Claudius. Die Aare war zwar noch weit entfernt, doch ihr Nebel machte sich bis Rüfenacht bemerkbar. Fru öffnete das Kabinenfenster und nahm fast verliebt die Nebelluft in sich auf. Berner haben zur Aare eine geradezu erotische Beziehung. An Solothurn und Olten gleitet die Aare leidenschaftslos vorbei, Bern dagegen umschlingt sie kosend mit innigen Umarmungen. Im Sommer blickt sie die Wandernden und Schwimmenden mit tiefblauen oder auch smaragdgrünen Augen verführerisch an, im Winter sind ihre Augen schwarz. Ihr Rauschen ist ein Raunen von Liebesgedichten. Wer beim Schwimmen in das Innere der Aare taucht, kann hören, wie sie selbst die Steine auf dem Grund zum Singen bringt. Bern und die Aare bilden eine unauflösbare Gemeinschaft. Wo ausser in Bern ist es möglich, in einem Fluss mitten durch die Stadt zu schwimmen? Berner kennen die Stellen, wo die Aare Schwimmende in die Tiefe zieht. Echte Berner weichen diesen Stellen nicht aus, sondern schwimmen bewusst in den Wirbel hinein. Fru war ein echter Aareerotiker. Unter den bewundernden Blicken weisser Mitschwimmer liess er sich mit Vergnügen in die Tiefe schlingen, um Sekunden später prustend wieder aufzutauchen. Wie andere echte Berner liess auch er sich im Gummiboot von Thun nach Bern tragen. Die Aare ist allerdings eine übermütige Geliebte: Bei der Brücke Uttigen versucht sie ständig, ihre Liebhaber neckisch aus dem Boot zu werfen. Die Aare ist aber auch eine Mystikerin. Im Herbst und im Winter hüllt sie selbst Gegenden, die weit von ihr entfernt sind, in einen geheimnisvollen Nebel. An dem Morgen, als Fru mit der blauen Anna unterwegs war, lag die Haltestelle Rüfenacht unter dem mystischen Aareschleier. Die neuen Fahrgäste stiegen um genau fünf 5 Uhr 27 mit feierlichen Gesichtern zu. Der Trampilot wusste aus Erfahrung, dass der mystische Nebel immer dichter wurde, je näher sie der Aare kamen. Um 5 Uhr 28 stieg Frau Kestenbolz in Gümligen Siloah aus. Siloah war ein biblischer Name, am Teich Siloah hatte Jesus einen Blinden geheilt. Siloah Gümligen war ursprünglich von gläubigen Christen als Augenklinik gegründet worden. Von den damals pflegenden Diakonissen waren einige immer noch am Leben, wohnten aber nicht mehr dort. Siloah ist heute ein eigentliches Krankenhaus. Frau Kestenbolz hatte Frühdienst. Sie klopfte vertraulich ans Kabinenfenster, mit einem Kopfnicken und einer Hand-zum-Mund-Bewegung erinnerte sie an das Versprechen für den Kaffee vom nächsten Morgen und verschwand im Nebel.

Fru wusste, dass es hinter der Siloah-Haltestelle zum Gümligenberg hinaufging. Zu sehen war dieser allerdings nicht, der Nebel hatte ihn verschlungen. Doch der Gümligenberg weckte in ihm die Erinnerung an eines der ersten schweizerdeutschen Lieder, die ihm Schweizer Kinder in seiner Heimat beigebracht hatten: Ramseiers wei ga grase dert hingerem Gümligebärg. Er war damals selbst noch ein Kind gewesen. Zuerst hatten ihm seine kleinen Schweizer Freunde ein Kindergebet vorgesungen: I ghören-es Glöggli, das lütet so nätt, der Tag isch vergange, jitz gah-n-i ids Bett. Im Bett tue-n-i bätte u schlafe de y, der lieb Gott im Himel wird wohl by mer sy. Er hatte angenommen, auch das zweite Lied sei ein Gebet. So hatte er sich angewöhnt, zuhause nebst seinen freien Mungaka-Gebeten auf Schweizerdeutsch Ramseiers wei ga grase zu singen. Als er im Alter von fünfundzwanzig Jahren in die Schweiz kam, erkundigte er sich als erstes nach einer Gebetsgruppe. Derart fröhliche Schweizer Beterinnen und Beter hatte er seither nie mehr erlebt. Die Leute in der Gebetsversammlung konnten sich vor Lachen fast nicht erholen, als er stolz sein schweizerdeutsches Ramseiers-hinter-dem-Gümligenberg-Gebet sang. Er kicherte vergnügt vor sich hin. Mittlerweile wohnte er in der Nähe des Gümligenbergs und hatte soeben am Fuss desselben Frau Kestenbolz verabschiedet und einige nachtdienstmüde Krankenschwestern in sein blaues Tram aufgenommen.

Die blaue Anna stand immer noch an der «Gebetsberg-Haltestelle». Die Tramspur war eingleisig, in Gümligen Siloah musste er das Gegentram abwarten. Diesmal ganze drei Minuten lang. Als dieses aus dem Nebel auftauchte, winkten sich beide Fahrer zu. Es war ungeschriebenes Gesetz, dass die Chauffeure sämtlicher Trams einander mit Handzeichen begrüssten, dieselben Chauffeure oft mehrmals am Tag. Das Winken bedeutete: Bei mir ist alles in Ordnung. Es konnte durchaus vorkommen, dass Trampiloten einander zu Hilfe eilen mussten. Fru hatte es noch nie erlebt, doch von anderen Tramkollegen wusste er, dass sie von randalierenden Passagieren oder verantwortungslosen Strassenbenützern angegriffen worden waren. Auch an Frus Tram hatte sich ein waghalsiger, allzu eiliger Autofahrer einmal einen Blechschaden zugezogen. Doch der fehlbare Autofahrer hatte seinen Fehler zugegeben und die Sache hatte ohne Inanspruchnahme der Polizei in Ordnung gebracht werden können.

Um 5 Uhr 31 setzte sich die blaue Anna in Bewegung, und bereits eine Minute später hielt sie in Gümligen Hofgut wieder an. Um 5 Uhr 33 erreichte sie die wichtige Haltestelle Gümligen Bahnhof mit zahlreichen Zusteigern.

Wo war er mit seinen Gedanken über seine weissen Schweizer Mitbürgerinnen und Mitbürger stehengeblieben? Ach ja, die schweizerische Mischung aus Überheblichkeit und Bescheidenheit. Die Schweizerinnen und Schweizer, die er kannte, hatten nicht die leiseste Ahnung davon, was die Missionare alles geleistet hatten und noch leisteten. Die meisten seiner Schweizer Freunde rümpften über Missionare die Nase. Für sie war Mission nicht nur nichts Notwendiges, sondern geradezu etwas Verderbliches - religiöser Kolonialismus.

Die blaue Anna war bei der Station Melchenbühl angelangt. Beinahe hätte Fru im Nebel den Rollstuhlfahrer, der mitzufahren wünschte, nicht entdeckt. Zu anderen Tageszeiten hatte er ihn schon oft mitgenommen und sich deshalb angewöhnt, nach ihm Ausschau zu halten, so früh am Morgen war der Behinderte allerdings noch nie unterwegs gewesen. Fru tat, was bei Rollstuhlbenützern zu tun war: Er stieg aus, klappte bei der Türe die Klappe herunter, sodass der Rollstuhlfahrer hineinfahren konnte. Als er vor dem Rollstuhl stand, nahm er wahr, dass er gar nicht den ihm vertrauten Rollstuhlfahrer vor sich hatte, sondern eine junge Frau, eine schöne noch dazu. Die übrigen anonymen Passagiere benahmen sich bei ihr genau so auffällig unauffällig wie bei ihm als dunkelhäutigem Tramchauffeur. Sie taten, als ob sie nicht starren würden. In ihren Augen war jedoch zu lesen: «Arme junge Frau - und was haben wir denn da für einen schwarzen Trampiloten?» Fru schaute seinen Fahrgästen herausfordernd mitten ins Gesicht und kehrte dann wieder in die Fahrerkabine zurück.

Bei der Haltestelle Seidenberg stiegen mehrere Personen zu, unter ihnen zwei Afrikaner. Fünfhundert Meter später warf Fru vergeblich einen Blick nach dem Schloss Muri, der Nebel hatte es unsichtbar gemacht. Doch Fru wusste genau, wo er sich befand, es hiess aufpassen. Er verlangsamte die Fahrt, denn nach dem Schloss gab es nicht nur eine scharfe Kurve, sondern hier erfolgte auch der Übergang in den Strassenverkehr. Heftig betätigte er die Klingel. Wenn er schon wenig sah, mussten der Trampilot und die Autofahrer einander wenigstens hören können. Um 5 Uhr 35 liess Fru bei der Station Muri weitere Fahrgäste einsteigen. Die ursprünglich kleine Schar von Mitfahrenden hatte sich vergrössert, doch es waren immer noch genügend Sitzplätze vorhanden. Ab Muri mussten sich Tram und Autos die Strasse teilen. Im Nebel war höchste Vorsicht geboten. Im Gegenverkehr leuchteten Fru die Lichter der immer zahlreicher werdenden Autos entgegen. Die kleinen roten Lichter gehörten zu den Autos, welche vor dem Tram in dieselbe Richtung fuhren.

Bei der Station Egghölzli vereinigte sich die Linie 6 mit der Line 8, bei der Haltestelle Brunnadern kamen noch die Strassenbahnen der Linie 7 dazu. Trotz Nebel stellte Fru fest, dass an dieser Haltestelle vor allem dunkelhäutige Frauen und Männer zustiegen. Wie es diesen wohl gehen mochte bei Kälte und Nebel? Kälte war ihm selbst zwar nicht unbekannt gewesen. In der Höhe des kamerunischen Graslandes konnte es nachts kühl werden, auch tagsüber war es bedeutend weniger heiss als anderswo - sehr angenehm für Schweizer. Deshalb hatten die Basler Missionare die Einladung der Grasland-Fons, ihre Tätigkeit in die Königreiche Bamenda, Bali-Nyonga und Bafut zu verlegen, gerne angenommen.

Fru konnte zornig werden, wenn Europäer den Fon Häuptling nannten. Seine Majestät Charles III. wurde ja auch nicht als Häuptling von Grossbritannien bezeichnet. Und selbst in der demokratischen Schweiz erzählte man den Kindern Märchen von