0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: e-artnow

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Marienkäfer spielt im Nachhall des Ersten Weltkriegs: Eine verheiratete Engländerin besucht einen gefangenen deutschen Offizier in einem Londoner Lazarett; aus ihren Gesprächen entsteht ein riskantes Spiel aus Anziehung, Macht und Gewissen, das den heimkehrenden Ehemann einbindet. Lawrence komponiert strenge, dialogische Szenen, nuancierte erlebte Rede und verdichtete Symbolik; das Marienkäfer-Motiv wirkt als Glücks- und Schicksalszeichen. Im Kontext der frühen Moderne richtet die Novelle den Blick von öffentlicher Feindschaft auf intime Ambivalenzen. D. H. Lawrence (1885–1930), Sohn eines Bergarbeiters aus Nottinghamshire, verband lebenslanges Misstrauen gegen Entfremdung mit einer Poetik der Vitalität. Seine Ehe mit der deutschstämmigen Frieda, die Kriegsjahre von Überwachung und Zensur sowie Exilwanderungen schärften seinen Blick für anglo-deutsche Spannungen und geschlechtliche Machtverhältnisse. In den frühen 1920er Jahren destillierte er diese Erfahrungen in Nachkriegsnovellen; Der Marienkäfer gehört zu den konzentriertesten Studien von Eros, Autorität und Freiheit. Empfehlenswert für Leserinnen und Leser, die psychologische Präzision, moderne Formstrenge und ethische Tiefenschärfe suchen. Diese Novelle zeigt, wie sich die politische Katastrophe im Intimen fortsetzt – eine kurze, intensive Lektüre, die verstört, klärt und nachdenklich macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

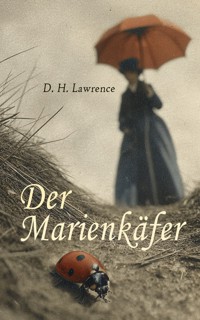

Der Marienkäfer

Inhaltsverzeichnis

Der Marienkäfer

Wie viele Schwerter staken in Lady Beveridges durchbohrtem Herzen! Und doch war da, schien es, immer noch Raum für ein neues. Denn es war ihr fester Wille, daß dieses Herz, das für Mitleid und Güte schlug, nicht still stehen sollte. Ohne diesen festen Entschluß wäre sie vielleicht an den Schmerzen gestorben, die sie 1916 und 1917 erdulden mußte, als ihre beiden Söhne und ihr Bruder fielen und die Sense des Todes mit mächtig mähenden Hieben durch ihre Familie ging. Aber diese Zeit wollen wir vergessen.

Lady Beveridge war voll Menschenliebe, und davon wollte sie, mochte kommen, was da wollte, nicht lassen. Mehr noch: sie wollte, in diesem menschlichen Sinne, die Feinde ihres Landes lieben – soweit sie ohne eigenen Willen und eigene Wahl Feinde waren. Sie wollte sich nicht in einen verallgemeinernden Haß hineinreißen lassen.

Irgendwer hatte sie einmal die Seele Englands genannt. Das war ein gutes Wort, obwohl sie zur Hälfte irischen Blutes war. Aber sie stammte aus einer alten, vornehmen, königstreuen Familie, die viele berühmte und erlauchte Namen aufzuweisen hatte. Und sie selbst, Lady Beveridge, hatte Jahre hindurch auf die Haltung der englischen Politik so viel bestimmenden Einfluß wie kaum ein anderer Mensch im Lande. Sie war eng befreundet mit den wirklichen Führern im Oberhause und im Kabinett; und sie war es zufrieden, daß alles Handeln den Männern zufiel, solange sie nur wußte, daß sie selbst der Rose des Lebens glich, deren reinen Duft, gebildet aus Wahrhaftigkeit und rechter Liebe, diese Männer atmeten. Sie zweifelte nicht an der Kraft der eigenen Seele.

Niemals, nein, niemals wollte sie ihre Fahne, ihre zartfarbene seidene Fahne niederholen. So vergaß sie zum Beispiel in allen den Schmerzen, die ihr der Krieg zufügte, niemals die gefangenen Feinde; sie war entschlossen, alles für sie zu tun, was ihre Kräfte vermochten. Während der ersten Kriegsjahre besaß sie noch Einfluß. In den letzten Jahren des Krieges aber glitt ihr und den Menschen ihrer Art der Einfluß aus den Händen, und sie erkannte, daß sie nun nichts mehr tun konnte: fast nichts. Dies war die Zeit, da es schien, als hätten die vielen Schwerter das Herz dieser unbeirrbar tapferen kleinen Mater dolorosa erst recht getroffen. Die neue Generation machte sich über sie lustig. Für die Jungen war sie eine fadenscheinig gewordene altmodische kleine Aristokratin, und ihr Salon war altfränkisch.

Aber da greifen wir vor. Die Jahre 1916 und 1917 waren die Zeit, da die alte Gesinnung in England für immer starb. Lady Beveridge aber kämpfte weiter. Und mußte langsam unterliegen.

Es war im Winter des Jahres 1917 – oder im späten Herbst. Sie war zwei Wochen lang krank gewesen, niedergestreckt, gelähmt durch das schreckliche Ende ihres jüngsten Sohnes. Ihr war zumute, als müßte sie sich nun besiegt geben und stumm sterben. Dann aber dachte sie daran, wie viele andere in den gleichen Schmerzen lagen, die ihr Sohn gelitten hatte.

Und sie stand auf, zitternd und zum Umsinken schwach, um zu einem Lazarett in der Nähe Londons zu fahren, wo die verwundeten und kranken feindlichen Soldaten untergebracht waren. Counteß Beveridge gehörte noch immer zu den Bevorrechtigten. In der Gesellschaft spottete man schon hier und da über dieses fadenscheinig gewordene kleine Überbleibsel einer altfränkischen Redlichkeit und eines überholten Geschmacks. Aber niemand wagte einen häßlichen Gedanken über sie.

Sie ließ den Wagen kommen und fuhr allein hinaus. Der Earl, ihr Gatte, hatte sich mit seinem Kummer nach Schottland geflüchtet. Und also stieg Lady Beveridge in der bleichen Sonne eines Novembermorgens vor dem Lazarett am Hurst Place aus dem Wagen. Der Pförtner erkannte sie und grüßte, als sie vorüberging. Oh, sie war es gewohnt, mit so tiefer Ehrerbietung gegrüßt zu werden! Es war seltsam, daß sie es mit solcher Bitterkeit empfand, wenn die Leute in ihrer Ehrerbietung lässiger wurden. Aber es war nun einmal so. Für sie war das der Anfang vom Ende.

Die Oberin geleitete sie in den Saal. Da trugen alle Betten traurige Last, und einige von den Leuten lagen sogar auf Matratzen am Boden. Der überfüllte Saal war von einer verzweifelten und ratlosen Kümmernis erfüllt: das war, als wagte niemand ein Geräusch zu verursachen oder ein Wort zu sprechen. Viele von den Leuten waren hohlwangig und unrasiert; einer lag im Fieberwahn und führte abgerissene Reden in sächsischer Mundart. Das traf Lady Beveridge ins Herz. Sie war in Dresden erzogen worden und hatte viele liebe Freunde in der sächsischen Hauptstadt. Auch ihre Kinder waren dort erzogen worden. Das Herz tat ihr weh, als sie die sächsischen Laute hörte.

Sie war eine kleine, zarte Dame mit einem Vogelgesicht, elegant, dabei aber mit einem ganz unverkennbaren Anhauch vom Blaustrumpftum der neunziger Jahre. Sie flatterte behutsam von Bett zu Bett und sprach zu jedem Verwundeten, in fehlerfreiem Deutsch, aber mit ihrer dünnen englischen Tongebung: und immer stellte sie die Frage, ob sie irgend welche Wünsche erfüllen könne? Die Verwundeten waren zumeist Offiziere und weltmännisch gebildete Herren. Sie äußerten kleine Wünsche, die Lady Beveridge in ein Notizbuch schrieb. Ihr langes, blasses, ein wenig müdes Gesicht und ihre raschen, nervösen Bewegungen flößten irgendwie Vertrauen ein.

Einer der Verwundeten lag ganz still, mit geschlossenen Augen. Er hatte einen schwarzen Bart. Sein Gesicht war ziemlich klein und gelblich bleich. Man hätte ihn für tot halten können. Lady Beveridge sah ihn aufmerksam an, und ihr Gesicht verriet Bestürzung.

»Ja, das ist ja – Graf Dionys!« sagte sie erregt. »Schlafen Sie?«

Es war Graf Johann Dionys Psanek, ein Böhme. Sie hatte ihn schon in seiner Knabenzeit gekannt, und noch im Frühjahr 1914 hatte er sie mit seiner Frau in ihrem Landhause in Leicestershire besucht.

Seine schwarzen Augen öffneten sich: große, schwarze, blicklose Augen, mit geschwungenen schwarzen Wimpern. Er war ein kleiner Mann, klein wie ein Knabe, und auch sein Gesicht war ziemlich klein. Alle Linien dieses Gesichtes waren von so edlem Schwung, als hätte das Feuer kühner männlicher Tatkraft sie gebildet. Jetzt aber war das gelbliche Braun seiner Haut wie erstorben, und seine schöngeschwungenen schwarzen Brauen schienen auf das Antlitz eines Toten gezeichnet. Die Augen freilich waren lebendig: aber eben auch nur lebendig; sie sahen und erkannten nichts.

»Sie erkennen mich doch, Graf Dionys? Sie erkennen mich doch, nicht wahr?« sagte Lady Beveridge und neigte sich über das Bett.

Eine Zeit lang kam keine Antwort. Dann sammelte sich der Blick der schwarzen Augen zu einem Ausdruck des Erkennens, und auf seinem Gesicht erschien das Gespenst eines höflichen Lächelns.

»Lady Beveridge.« Die Lippen formten die Worte. Aber es wurde kein Laut vernehmlich.

»Ich bin ja so froh, daß Sie mich erkennen. Und es tut mir ja so leid, daß Sie verwundet sind. Es tut mir so leid.«

Die schwarzen Augen betrachteten sie aus der furchtbaren Ferne des Todes, wandellos.

»Kann ich gar nichts für Sie tun?« fragte sie, immer auf deutsch. »Wirklich gar nichts?«

Nach einer Weile und aus einer Ferne gaben seine Augen die Antwort: einen Blick, der Müdigkeit ausdrückte, und Verneinung, und den Wunsch, daß sie ihn verlassen möge. Er hatte nicht die Kraft, sich ins Bewußtsein zu zwingen. Seine Lider sanken herab.

»Es tut mir so leid«, sagte sie. »Wenn ich Ihnen doch irgendwie helfen könnte –«

Wieder schlug er die Augen auf und sah sie an. Und nun schien er sie endlich gehört zu haben. Seine Augen machten eine müde Bewegung, die wie eine abschließende höfliche Verneigung war. Und langsam schlossen sie sich wieder.

Der armen Lady Beveridge war zumute, als würde ihr ein neues Schwert des Leides durchs Herz gestoßen, indessen sie dastand und auf sein regloses Gesicht und seinen weichen schwarzen Bart hinabblickte. Dünn und fein und ziemlich weit voneinander entfernt kamen die schwarzen Haare aus seiner Haut hervor. Ein seltsames, dunkles, an uralte Rasse gemahnendes Gesicht hatte er, mit einer feingeschnittenen Nase; arische Rasse war es zweifellos nicht. Ja, da lag er nun und mußte sterben.

Ihm war eine Kugel durch den oberen Teil der Brust gegangen, und eine zweite Kugel hatte ihm eine Rippe zerschmettert. Er lag seit fünf Tagen hier im Lazarett.

Lady Beveridge bat die Oberin, sie anzurufen, wenn sein Befinden sich verschlimmern sollte. Dann stieg sie in ihren Wagen, in trauriger Stimmung. Aber sie fuhr nicht nach Beveridge House, sondern zur Wohnung ihrer Tochter, in der Nähe des Parks – des Hyde Parks. Lady Daphne war arm. Sie hatte einen Abgeordneten des Unterhauses, einen »Commoner«, geheiratet, Sohn eines der berühmtesten englischen Politiker – aber einen Mann ohne Geld. Und Earl Beveridge hatte den größten Teil des großen Vermögens, das ihm durch Erbschaft zugefallen war, vergeudet, so daß seine Tochter verhältnismäßig wenig besaß.

Lady Beveridge litt darunter, daß der Eingang so schmal, die Wohnung so häßlich war. Lady Daphne saß in ihrem kleinen gelben Salon am elektrischen Ofen. Sie erhob sich sogleich, als sie ihre kleine Mutter erblickte.

»Ja, Mutter – du bist unterwegs –? Mußte das sein? Ich kann mir gar nicht denken – –«

»Doch, Liebling. Natürlich mußte es sein.«

»Wie gehts dir?« Lady Daphne sprach langsam und überlegen fürsorglich; ihre schöne Stimme klang traurig. Sie war von hohem Wuchs und erst fünfundzwanzig Jahre alt. Als der Krieg ausbrach, zählte sie zu den anerkannten Schönheiten; ihr Vater hatte gehofft, daß sie eine glänzende Heirat machen würde. Und Ruhm hatte sie ja auch erheiratet: aber Ruhm ohne Geld. Nun hatten Sorge, Schmerz und verdrängte Leidenschaftlichkeit sie mit tiefen Spuren gezeichnet. Ihr Mann wurde auf dem östlichen Kriegsschauplatz vermißt. Ihr Kind war tot zur Welt gekommen. Ihre beiden geliebten Brüder waren gefallen. Und sie selbst war krank, immer krank.

Hoch und schön gewachsen war sie – von dem hohen und schönen Wuchs ihres Vaters. Noch trug sie die Schultern straff. Aber wie dünn war ihr weißer Hals! Ihr schlichtes schwarzes Kleid war am Halse mit bunter Wolle bestickt und wurde in den Hüften von einem weiten farbigen Gürtel gehalten: im übrigen trug sie keinen Schmuck. Ihr Gesicht, mit weißer Haut von fremdartig wirkendem weichen Schimmer und zartroten Wangen, war schön und liebenswert. Ihr Haar war weich und schwer, aschblond, von schönem matten Goldglanz. Und beides, Haar und Haut, war so vollendet gepflegt, daß sie beinahe etwas Künstliches bekam, wie eine Treibhausblüte.

Ihre Schönheit aber war trügerisch. Sie war von Schwindsucht bedroht und viel zu mager. Am traurigsten stimmten ihre Augen: ihre überreizten, erschöpften Augen, mit ein wenig geröteten Rändern und schweren, geäderten Lidern, die aussahen, als möchten sie sich am liebsten schließen. Die Augen selbst waren groß und von schöner grünblauer Farbe. Aber sie waren matt, müde, fast verschleiert.

Wer sie sah, wie sie so dastand und mit liebevoller Sorge auf ihre Mutter hinabblickte, eine hoch und prächtig gewachsene Frau, dem füllte sich das Herz mit grauer Trauer. Ihre rührende und in ihrer Art so wundervolle kleine Mutter war in allen ihren Kümmernissen eigentlich gar nicht bemitleidenswert. Denn ihre Kümmernisse und ihre Bemühungen, die Kümmernisse anderer zu lindern, waren der Inhalt ihres Lebens. Daphne dagegen war nicht zur Sorgenträgerin und Menschheitsbeglückerin geboren. Sie mit ihrem prachtvollen Wuchs und ihren schönen langen starken Beinen war der Artemis oder der Atalanta ähnlicher als der Daphne. Ihre in breitem Bogen gespannte Stirn, ihr kräftiges Kinn waren Ausdruck eines starken, rücksichtslosen Wesens, und das seltsame, zerstreute Abgleiten ihres Blickes zeugte von einer wilden Energie, die in ihr aufgestaut war.

Und eben dies war es, was sie peinigte: diese wilde Energie. Sie hatte sie vom Vater und von verwegenen Ahnen aus der Familie des Vaters geerbt. Die Ahnenreihe der Earls begann mit einem rauflustigen Wagehals von Grenzkrieger, und sein Blut floß in allen, die nach ihm kamen. Du lieber Gott – und was sollte man jetzt damit anfangen?

Daphnes Mann war ein anbetungswürdiger Gatte: wirklich ein anbetungswürdiger Gatte. Und sie hätte statt dessen einen tollen Wagehals haben müssen. Freilich, ihr Verstand haßte alle Wagehälse: durch die mütterliche Erziehung hatte sie gelernt, daß nur gute Menschen Bewunderung verdienen.

So konnte ihre rücksichtslos leidenschaftliche, dem Weltbeglückertum durchaus entgegengesetzte Natur sich nicht Luft machen – und durfte sich nach ihrer Meinung auch gar nicht Luft machen. Infolgedessen kehrte ihr eigenes Blut sich gegen sie, peitschte ihre Nerven und zerstörte sie von innen her. Ihre Krankheit, die von den Ärzten befürchtete Schwindsucht, war nichts weiter als verdrängte Leidenschaft und Zorn. Da stand es geschrieben, in den Linien um ihren ziemlich großen Mund: Verdrängung, Zorn, Bitterkeit. Und ihre grünblauen Augen verrieten es, mit dem schräg abgleitenden, abgewendeten Blick: Zorn, der sich heimlich gegen sich selbst kehrte. Zorn rötete ihre Augen und zerfaserte ihre Nerven. Und doch zwang sie sich mit Einsatz ihres ganzen Willens dazu, zu glauben, was ihre Mutter glaubte, und ihren schönen, stolzen, rücksichtslosen Vater, der so viel Unheil in der Familie gestiftet hatte, zu verdammen. Ja, mit ihrem ganzen Willen hielt sie fest an dem Entschluß, daß ihr Leben von Zartsinn und Güte und Wohltun beherrscht sein sollte. Und dabei forderte ihr Blut, das Blut der rauflustigen Wagehälse, Rücksichtslosigkeit. Ihr Wille war stärker. Aber das Blut rächte sich an ihr. So geht es heutzutage mit den starken Naturen: sie werden von innen her zerstört.

»Hast du neue Nachrichten, Liebling?« fragte die Mutter.

»Nein. Mein Schwiegervater hat erfahren, daß gefangene Engländer nach Hasrun gebracht worden sind. Die Türken haben nähere Mitteilungen angekündigt. Und gefangene Araber haben das Gerücht mitgebracht, einer von den Gefangenen, die verwundet eingebracht wurden, wäre Basil gewesen.«

»Wann hast du das erfahren?«

»Primrose war heute morgen hier.«

»Dann dürfen wir also hoffen, Daphne.«

»Ja.«

Nichts hätte trüber und bitterer klingen können als Daphnes Bekenntnis zur Hoffnung. Für sie war die Hoffnung fast zum Fluch geworden. Sie wünschte, daß es so etwas wie Hoffnung gar nicht geben möchte. Oh, diese Qual des Hoffens – und der Schimpf, der damit der eigenen Seele geschah! Wie die zudringliche Witwe kam sie sich vor, die sich vom Schicksal Entschädigung für ihren Kummer erwinseln will. Warum gab es nicht einfach ein einziges gründliches Unheil – und damit gut? Dieses Getändel mit der Verzweiflung war doch viel schlimmer als die Verzweiflung selbst. Sie hatte so viel und so oft gehofft: oh, für ihre sehr geliebten Brüder hatte sie mit solcher Seelenangst gehofft. Und nun waren die beiden Menschen, die sie am tiefsten geliebt hatte, tot. Und tot waren auch die meisten andern, für die sie gehofft hatte. Nur diese Ungewißheit über das Schicksal ihres Mannes nagte noch an ihr.

»Gehts dir besser, Liebling?« fragte ihre standhafte kleine Mutter.

»O ja, einigermaßen«, antwortete Daphne verdrossen.

»Und wie hast du geschlafen?«

»Schlecht.«

Eine Weile schwiegen beide.

»Du frühstückst doch mit mir, Liebling?«

»Nein, liebste Mutter. Ich habe Primrose versprochen, zum Frühstück ins Howards zu kommen. Aber ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Setz dich doch!«

Die beiden setzten sich an den elektrischen Ofen. Und nun gab es eine schmerzliche Pause, da weder Mutter noch Tochter etwas zu sagen wußte. Schließlich raffte Daphne sich auf und sah ihre Mutter an.

»Hast du dir auch recht überlegt, ob dir die Ausfahrt bekommt?« fragte sie. »Warum mußtest du denn so plötzlich aus dem Hause?«

»Ich bin zum Hurst Place gefahren, Liebes. Die Geschichte mit den Verwundeten wollte mir nicht aus dem Kopf, seitdem ich gelesen hatte, was in den Zeitungen stand.«

»Wie kann man aber auch Zeitungen lesen!« brach Daphne mit brennender, zornig bitterer Verachtung los. Aber sie mäßigte sich sofort. »Na ja. Und nun hats dir gutgetan, daß du dagewesen bist?«

»Nicht nur wir allein leiden, Liebling – so viele andere auch.«

»Oh, ich weiß. Und das macht es nur noch schlimmer. Wenn nur wir es wären, dann wärs ja einerlei. Oder vielmehr: es wäre natürlich nicht einerlei, aber man trüge es leichter. Aber nur einer in der Menge zu sein, wo es allen anderen ebenso geht – –«

»– und manchen sogar schlimmer, Liebes.«

»Oh, ich weiß. Und je schlimmer es für alle ist, um so schlimmer ist es für uns selbst.«

»Steht es wirklich so, Liebling? Versuch doch mal die Dinge nicht so schwarz zu sehen. Wenn ich selbst ein bißchen – auch nur ein bißchen – von meiner Kraft hergeben kann, um anderen zu helfen, dann ist es mir – ja, weißt du, dann wird mir tatsächlich leichter. Ich denke immer, was ich für die Verwundeten tue, die da liegen, Daphne, das tu ich für meine eigenen Jungen. Denen kann ich jetzt nur noch dadurch helfen, daß ich anderen helfe. Das aber kann ich doch wenigstens noch tun, Daphne, mein Mädel.«

Und die Mutter schob ihre kleine weiße Hand in die lange weiße kalte Hand der Tochter. Tränen stiegen in Daphnes Augen, und ihr Mund verzog sich zu einer furchtbaren steinernen Grimasse.

»Wundervoll finde ich das von dir, daß du es so empfinden kannst«, sagte sie.

»Aber du empfindest es ja ebenso, Liebling. Ich weiß es doch.«

»Nein, das tu ich nicht. Jeder, den ich diese gräßlichen Qualen leiden sehe, verstärkt in mir den Wunsch, daß endlich das Ende der Welt kommt. Und ich weiß natürlich ganz genau, daß das Ende der Welt nicht kommt – –«

»Aber es wird ja wieder besser, Liebes. Diesmal ist es wie eine schwere Krankheit – wie eine schreckliche Lungenentzündung, die der Welt die Brust zerreißt.«

»Glaubst du wirklich, daß es besser wird? Ich nicht.«

»Daß es besser wird –? Natürlich wird es besser. Es ist widernatürlich, etwas anderes zu glauben, Daphne. Bedenk doch einmal, was alles früher schon geschehen ist, auch in Europa. Wir müssen die Dinge unter einem größeren Gesichtspunkt sehen, Daphne.«

»Ja, das müssen wir wohl.«

Die Tochter sagte es rasch, eintönig, in flachem Ton: sie sagte es mit den Lippen. Bei der Mutter kam es aus dem Herzen.

»Und, Daphne – ich habe unter den Verwundeten am Hurst Place einen alten Freund gefunden.«

»Wen?«

»Den Grafen Dionys Psanek. Du entsinnst dich seiner noch?«

»O ja. Was fehlt ihm?«

»Ziemlich schwer verwundet – durch die Brust geschossen. Es sieht schlimm aus.«

»Hast du mit ihm gesprochen?«

»Ja. Ich erkannte ihn trotz seinem Bart.«

»Bart –?!«

»Ja – einen schwarzen Bart hat er. Wahrscheinlich haben sie ihn nicht rasieren können. Wunderbar genug, daß er überhaupt noch lebt, der Ärmste.«

»Wieso wunderbar? Er ist doch noch nicht alt. Wie alt wohl?«

»Zwischen dreißig und vierzig. Aber so krank, so schwer verwundet, Daphne. Und so winzig. So winzig, so gelblich blaß – smorto; du kennst ja das italienische Wort dafür, Daphne. Wie dunkelhaarige Leute aussehen, wenn sie krank sind. Es geht einem so nahe.«

»Dann sieht er wohl sehr winzig aus – unheimlich?« fragte Daphne.

»Nein, unheimlich nicht. Weißt du, er hat etwas von dieser furchtbaren Ferngerücktheit eines Kindes, das sehr krank ist und uns nicht sagen kann, was ihm fehlt. Der arme Graf Dionys, Daphne. Ich wußte gar nicht, daß er so schwarze Augen hat und so lange, geschwungene Wimpern. Er ist schön – und das hab ich nie gewußt, wenn ich an ihn dachte.«

»Ich auch nicht. Ich fand ihn immer ein bißchen komisch. So ein netter kleiner Kerl.«

»Ja. Und jetzt, Daphne, liegt etwas Ferngerücktes und auf traurige Art Heldenhaftes in seinem dunklen Gesicht. Etwas Urtümliches.«

»Was sagte er, als er dich sah?«

»Er konnte gar nichts sagen. Nur die Lippen bewegen – als er mich erkannte.«

»So schlimm stehts mit ihm?«

»O ja. Die Ärzte fürchten, daß er nicht zu retten ist.«

»Armer Graf Dionys. Ich mochte ihn gern. Er erinnerte mich ein bißchen an einen Affen, aber er hatte wirklich seine Vorzüge. An meinem siebzehnten Geburtstag schenkte er mir einen Fingerhut. Einen ganz ulkigen Fingerhut.«

»Ich weiß es noch, Liebling.«

»Unangenehme Frau übrigens, die er hatte. Obs ihm wohl nahegeht, daß er so fern von ihr sterben muß? Und ob sie wohl was davon weiß?«

»Das glaube ich nicht. Im Lazarett hatten sie nicht mal seinen Namen so richtig begriffen. Nur daß er Oberst im soundsovielten Regiment ist – –«

»Viertes Kavallerie-Regiment«, sagte Daphne. »Armer Graf Dionys. So ein hübscher Name. Hat mir schon immer so gefallen, Graf Johann Dionys Psanek. Gott, was für ein Stutzer war er damals! Und ein fabelhaft guter Tänzer – klein, aber geladen mit Temperament. Ob er wohl sehr am Leben hängt?«

»Er war so ganz erfüllt von Leben – auf seine besondere naive und ursprüngliche Art. Es heißt immer, alle kleinen Menschen wären eingebildet. Aber er sieht jetzt gar nicht mehr eingebildet aus, das kannst du mir glauben, Liebes. Etwas jahrtausende Altes ist in seinem Gesicht – und – ja, also auf seine Art ist er schön, Daphne.«

»Du meinst wegen der langen Wimpern.«

»Nein. So still, so einsam – und aus Jahrtausende alter Rasse. Ich denke mir, er muß aus einer der wunderlichen kleinen Ureinwohnerrassen kommen, die da unten in Mitteleuropa sitzen. Ich kam mir ganz neu vor daneben.«

»Entzückend hast du das gesagt.«

Immerhin rief Lady Daphne am nächsten Tage im Lazarett an, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Es ginge ihm unverändert, hieß es. Von da ab rief sie täglich an. Und eines Tages hörte sie, er wäre ein wenig kräftiger. An dem Tage, als sie die Nachricht erhielt, daß ihr Mann verwundet in türkische Gefangenschaft geraten war und daß seine Wunden heilten, vergaß sie den Anruf im Lazarett. Am nächsten Tage aber kündigte sie an, daß sie den Grafen Dionys Psanek besuchen würde.

Er war wach und unruhiger, körperlich erregter als sonst. Sie sah die Linien des Schmerzes um seine Nase – wie Übelkeit sah das aus. Sein Gesicht schien ihr auf wunderliche Art verborgen hinter dem schwarzen Bart; und doch war dieser Bart dünn: jedes Haar kam dünn und fein und einzeln aus der gelbbleichen, ein wenig durchscheinenden Haut hervor. Und auch sein Schnurrbart zog sich in dünner schwarzer Bogenlinie um seinen Mund. Seine Augen waren sehr schwarz, weit offen und ohne deutbaren Ausdruck. Er blickte den beiden Frauen entgegen, als sie durch den überfüllten, düsteren Raum herankamen; aber es war, als sähe er sie nicht. Seine Augen schienen zu weit offen, um sie wahrzunehmen.

Es war ein kalter Tag, und Daphne war in einen schwarzen Seidenbibermantel gehüllt, dessen aufgestellter Skunkskragen sie bis an die Ohren verbarg; ihren Hut, eine mattgoldene Flügelkappe, hatte sie tief in die Stirn gezogen. Lady Beveridge trug ihren Zobelmantel und sah darin so wunderlich zerzaust und doch elegant aus wie immer; man mußte an ein zerrauftes Küken denken.

Daphne ging der Aufenthalt im Lazarett an die Nerven. Sie blickte bald nach rechts, bald nach links, obwohl sie es nicht wollte, und alles, was sie sah, erweckte in ihr ein dumpfes Entsetzen: es war das Grauen, das von diesen kranken und verwundeten feindlichen Soldaten ausging. Hochaufragend, von aufdringlicher Auffälligkeit in ihren Pelzen, stand sie neben ihrer kleinen Mutter am Bett.

»Hoffentlich ist es Ihnen recht, daß ich gekommen bin!« sagte sie auf deutsch zu dem Verwundeten. Ihre Zunge sperrte sich unbeholfen gegen die fremdgewordene Sprache.

»Wer sind Sie denn?« fragte er.

»Meine Tochter, Lady Daphne. Mich erkannten Sie doch – ich bin Lady Beveridge. Und dies ist meine Tochter – Sie haben sie doch als Kind gekannt, damals, in Sachsen. Es tat ihr so leid, daß Sie verwundet sind.«

Die schwarzen Augen betrachteten die kleine Dame. Dann kehrten sie zu Lady Daphnes ragender Gestalt zurück. Und etwas wie Furcht verschattete die niedrige krankheitsbleiche Stirn. Es war offenbar, daß ihre Gegenwart ihn bedrückte und erschreckte. Er wandte den Kopf zur Seite. Daphne bemerkte, wie sein weiches schwarzes Haar, das seit langem nicht geschnitten war, über seine kleinen tierhaften Ohren herabfiel.

»Sie entsinnen sich meiner nicht mehr, Graf Dionys?« fragte sie unbeholfen.

»Doch«, sagte er. Aber er wandte ihr das Gesicht nicht wieder zu.

Eine Weile stand sie stumm da und fühlte sich so verlegen und unglücklich, als hätte sie mit ihrem Kommen eine Taktlosigkeit begangen.

»Ist es Ihnen lieber, wenn wir wieder gehen?« sagte sie. »Dann verzeihen Sie die Störung.«

Ihre Stimme klang eintönig. Ihr war plötzlich, als müßte sie in ihren Pelzen ersticken, und sie riß heftig den Mantel auf, so daß man ihren dünnen weißen Hals und das schlichte schwarze Kleid über ihrer flachen Brust sah. Nun endlich wandte er sich, widerstrebend, und sah sie an. Und er sah sie an, als stände da irgend ein fremdes und erschreckendes Geschöpf an seinem Bett.

»Leben Sie wohl«, sagte sie. »Gute Besserung.«

Sie sah ihn an mit dem seltsamen schräg niederfallenden Blick ihrer traurigen Augen, als sie sich wegwandte. Immer noch lag um ihre Augen die leichte Röte der Überreiztheit und Erschöpfung.

»Sie sind so groß«, sagte er, noch immer eingeschüchtert.

»Das war ich doch schon immer«, antwortete sie und wandte sich ihm halb wieder zu.

»Und ich – so klein.«

»Ich freue mich, daß es Ihnen besser geht«, sagte sie.

»Ich freue mich gar nicht darüber.«

»Warum denn nicht? Das kann ich mir gar nicht denken. Wir freuen uns doch auch, weil es unser Wunsch ist, daß Sie wieder gesund werden.«

»Vielen Dank«, sagte er. »Ich wollte aber gern sterben.«

»Tun Sie das nicht, Graf Dionys. Werden Sie gesund«, sagte sie in der aufrichtigen und knappen Art ihrer Mädchenjahre. Wieder traf sein Blick sie mit dem Ausdruck des Wiedererkennens. Aber seine kurze, ein wenig spitze Nase blieb aufwärts gekehrt, seine Stirn voll düsterer Falten: im Ausdruck eines Schmerzes, den er mit Ekel und Überdruß trug. In seinem Blick flackerte die seltsame Flamme, wie man sie in den Augen von Leidenden findet, wenn man sie zwingt, der Außenwelt ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken: aber was sie sagen, gilt nur ihnen selbst.

»Warum haben sie mich hier nicht sterben lassen?« fragte er. »Ich wollte doch sterben.«

»Nein«, sagte sie. »Das sollen Sie nicht. Sie sollen leben. Wer leben kann, muß es tun.«

»Ich sehnte mich nach dem Tode.«

»Wenn auch«, sagte sie. »Noch nicht einmal den Tod können wir Menschen haben, wenn wir ihn uns wünschen oder zu wünschen glauben.«

»Da haben Sie recht«, sagte er und sah sie mit seinen wandellosen großen schwarzen Augen an.

»Bitte, setzen Sie sich doch. Im Stehen sind Sie mir zu groß.«

Sie fühlte, daß ihre dunkel und riesig neben seinem Bette aufragende Gestalt ihn immer noch ein wenig beklommen machte.

»Ich finde es betrüblich, daß ich zu groß bin«, sagte sie und setzte sich auf den Stuhl, den ein Pfleger ihr brachte. Lady Beveridge war zu den anderen Verwundeten gegangen. Daphne saß da und wußte nicht, was sie nun sagen sollte. Seine pechschwarzen, weit offenen Augen hatten einen Ausdruck, den sie vergebens zu enträtseln suchte.

»Warum kommen Sie hierher? Warum kommt Ihre Frau Mutter hierher?« fragte er.

»Um zu sehen, ob wir uns nützlich machen können«, antwortete sie.

»Wenn ich wieder gesund bin, mache ich Ihnen meinen Dankbesuch, Mylady.«

»Das ist recht«, sagte sie. »Wenn Sie wieder gesund sind, nehme ich Ihren Dankbesuch an, Herr Graf. Bitte, werden Sie gesund.«

»Wir sind Feinde.«

»Wer? Sie und ich und meine Mutter?«

»Etwa nicht? Das ist eben so furchtbar schwierig – irgend etwas ganz genau zu erkennen. Hätten sie mich doch sterben lassen!«

»Das ist zum mindesten undankbar, Graf Dionys.«

»›Lady Daphne‹! Ja. ›Lady Daphne‹! Schön, der Name. Werden Sie immer Lady Daphne genannt? Ich weiß noch, was für ein heiteres Mädel Sie waren.«

»Meistens, ja«, sagte sie, als Antwort auf seine Frage.

»Ach – wir alle sollten uns jetzt andere Namen geben lassen. Ich hab mir für mich schon mal einen anderen Namen ausgedacht, aber ich hab ihn wieder vergessen. ›Johann Dionys‹ paßt nicht mehr. Der Name ist weggeschossen. Ich bin Karl oder Wilhelm oder Ernst oder Georg. Das sind Namen, die ich nicht leiden kann. Hassen Sie sie auch?«

»Ich mag sie nicht – aber ich hasse sie auch nicht. Und Sie dürfen nicht aufhören, Graf Johann Dionys zu sein. Denn dann müßte ich auch aufhören, Daphne zu sein. Ich mag Ihren Namen so gern.«

»›Lady Daphne‹! ›Lady Daphne‹!« wiederholte er. »Ja, es klingt gut. Es klingt schön, finde ich. Aber ich glaube, ich schwatze Unsinn. Ich höre mich selbst, wie ich Ihnen Unsinn vorschwatze.« Er sah sie besorgt an.

»Aber gar nicht«, sagte sie.

»Ach –! Ich habe einen Kopf auf den Schultern, der ist wie eine papierene Windmühle – so ein Kinderspielzeug, wissen Sie. Er klappert lauter unsinnige Worte; ich kann nichts dagegen tun. Bitte, gehen Sie fort, damit Sie mir nicht zuhören müssen. Ich höre mir ja selber zu.«

»Kann ich nicht irgend etwas für Sie tun?« fragte sie.

»Nein, nein! Nein, nein! Ich möchte begraben liegen, tief, ganz tief drunten, wo man alles vergißt! Aber sie ziehen mich ja wieder herauf, wieder an die Oberfläche. Es wäre mir sogar recht, wenn sie mich lebendig begrüben – nur sehr tief muß es sein, und dunkel, und die Erde muß schwer über mir liegen.«

»Sprechen Sie doch nicht so.« Sie stand auf.

»Nein, ich sag es, auch wenn ich es gar nicht sagen will. Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Warum hab ich weiterleben müssen – in eine solche Welt hinein? Warum kann ich nicht aufhören zu reden?«

Er wandte das Gesicht zur Seite. Sein schwarzes feines elfenhaftes Haar war sehr lang und strebte in Büscheln von der weichen Linie seines braunen Nackens empor. Daphne sah ihn bekümmert an. Er konnte den Körper nicht bewegen. Er konnte nur den Kopf bewegen. So lag er mit schroff abgewandtem Gesicht, und die feinen Haare seines Bartes kamen so seltsam aus der Haut hervor, über seiner Kehle und unter seinem Kinn, bis hinauf zum Ohr. So lag er ganz still. Und sie wandte sich ab und sah sich nach ihrer Mutter um. Sie hatte plötzlich erkannt, daß die Bande, die Verbindungen zwischen ihm und seinem Leben in der Welt zerrissen waren: da lag er nun, ein losgerissenes, zuckendes Menschheitsfetzchen, weggeschossen vom Körper der Menschheit.

Erst nach zehn Tagen fuhr sie wieder zum Lazarett. Sie hatte überhaupt nicht wieder hingehn, hatte ihn vergessen wollen, wie man Dinge zu vergessen sucht, die man nicht ändern kann. Aber sie konnte ihn nicht vergessen. Er erschien wieder und immer wieder in ihren Gedanken. Sie mußte wieder zu ihm gehen. Sie hatte erfahren, daß er, wenn auch sehr langsam, genas.

Er sah tatsächlich besser aus. Seine Augen waren nicht mehr so weit offen und hatten auch den schwarzen, tintigen Glanz nicht mehr, der ihnen einen so unnatürlichen und beklemmenden Ausdruck gab. Er musterte sie zurückhaltend. Sie hatte ihren Pelz abgelegt und trug zum Kleid nur eine dunkle weiche Federkappe.

»Wie geht es Ihnen?« fragte sie und stand mit abgewandtem Gesicht, da sie seinen Augen nicht begegnen wollte.

»Danke, es geht mir besser. Die Nächte sind nicht mehr so lang.«

Sie erschauerte, denn sie wußte, was lange Nächte bedeuten. Auch er sah den müden Ausdruck ihres Gesichts und die geröteten Ränder ihrer Augen.

»Geht es Ihnen nicht gut? Haben Sie irgend einen Kummer?« fragte er.

»Nein, nein«, sagte sie abwehrend.

Sie hatte ihm eine Handvoll blaßroter Blumen mitgebracht: eine Art Gänseblumen.

»Machen Sie sich etwas aus Blumen?« fragte sie.

Er betrachtete den Strauß. Dann schüttelte er langsam den Kopf.

»Nein«, sagte er. »Wenn ich zu Pferde sitze und durch die Wiesen oder das Hügelland reite, dann sehe ich sie gern, wie sie mir zu Füßen wachsen. Aber nicht hier. Nicht jetzt. Bitte, bringen Sie keine Blumen in diese Gruft. Noch nicht einmal in Gärten sehe ich sie gern. Da sind sie doch nur Schmuckwerk für das Leben der Menschen.«

»Dann will ich sie wieder mitnehmen«, sagte sie.

»Bitte, tun Sie das. Bitte, geben Sie sie der Schwester.«

Daphne schwieg eine Weile.

»Vielleicht«, sagte sie dann, »wäre es Ihnen lieber, ich käme nicht? Vielleicht störe ich Sie?«

Er sah ihr ins Gesicht. »Nein. Sie sind wie eine Blume hinter einem Felsen, am Rande eines eiskalten Wassers. Nein, Sie leben nicht zu sehr. Ich fürchte, ich rede schon wieder Unsinn. Am liebsten möchte ich den Mund geschlossen halten. Wenn ich ihn aufmache, rede ich dieses alberne Zeug. Es läuft mir so von den Lippen.«

»Es ist gar nicht so sehr albern«, sagte sie.

Aber er blieb stumm und sah von ihr hinweg.

»Nun sagen Sie mir, bitte, einmal, ob ich denn wirklich gar nichts für Sie tun kann.«

»Nichts«, antwortete er.

»– ob ich vielleicht einen Brief für Sie schreiben kann.«

»Keinen«, antwortete er.

»Aber Ihre Frau und Ihre beiden Kinder –? Wissen die überhaupt, wo Sie sind?«

»Wohl kaum.«

»Und wo ist Ihre Familie?«

»Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich in Ungarn.«

»Nicht in Ihrer Heimat?«

»Mein Schloß ist bei einem Aufstand niedergebrannt worden. Meine Frau ging damals mit den Kindern nach Ungarn. Da wohnen ihre Verwandten. Sie hat sich von mir getrennt. Aber ich wollte es auch so. Schlimm ist das alles; ich wollte, ich wäre tot. Vergeben Sie, daß ich so ins Persönliche gerate.«

Daphne sah hinunter auf ihn – auf diesen wunderlichen, trotzigen kleinen Grafen Johann Dionys.

»Aber Sie haben doch wohl irgend jemanden, dem Sie Nachricht geben möchten – von dem Sie Nachricht haben möchten?«

»Niemanden. Niemanden. Ich wollte, die Kugel wäre mir durchs Herz gegangen. Ich wollte, ich wäre tot. Ich lebe nur noch, weil ich einen bösen Geist im Leibe habe, der nicht sterben will.«

Sie sah ihn an, wie er mit seinem verschlossenen, abgewandten Gesicht dalag.

»Ganz gewiß ist es kein böser Geist, der Sie am Leben hält«, sagte sie. »Es ist ein guter Geist.«

»Nein, es ist ein böser Geist.«

Sie betrachtete ihn mit einem langen, langsam wandernden, erstaunten Blick.

»Muß man einen bösen Geist hassen, der einen am Leben hält?« fragte sie.

Er wandte ihr die Augen zu, und es war der Funke eines spöttischen Lächelns darin.

»Wenn man lebt: nein«, sagte er.

Sie sah weg in dem Augenblick, da er sie ansah. Nicht ums Leben hätte sie seinen dunklen Augen unmittelbar begegnen wollen.

Sie ging, und er lag reglos. Er las weder noch redete er in den langen Winternächten und an den kurzen Wintertagen. Er lag nur Stunde um Stunde mit schwarzen offenen Augen, sah alles in seiner Umgebung mit einem Anflug von Widerwillen – und beachtete nichts.

Daphne besuchte ihn dann und wann. Sie vergaß ihn nie für lange Zeit. Er schien ganz plötzlich in ihr Denken einzudringen, als wäre Magie im Spiel.

Eines Tages sagte er zu ihr:

»Sie sind verheiratet, wie ich sehe. Darf ich fragen, wer Ihr Gatte ist?«

Sie sagte es ihm. Und sie konnte auch berichten, daß ein Brief von Basil gekommen war. Der Graf lächelte – ein langsam aufglänzendes Lächeln.

»Da haben Sie ja einen Ausblick, Lady Daphne: auf eine glückliche Wiedervereinigung, auf künftige schöne Kinder. Hab ich nicht recht?«

»Ja, natürlich«, sagte sie.

»Aber Sie sind krank.«

»Ja – recht krank sogar.«

»Was fehlt Ihnen?«

»Oh –!« sagte sie verdrossen und wandte den Kopf ab. »Von der Lunge war die Rede.« Es war ihr zuwider, darüber zu sprechen. »Übrigens – woher wissen Sie denn, daß ich krank bin?« fügte sie rasch hinzu.

Wieder lächelte er langsam.

»Ich lese es in Ihrem Gesicht und höre es in Ihrer Stimme. Das ist, als hätte der Böse Sie verhext.«

»Nicht doch«, sagte sie hastig. »Aber sehe ich denn krank aus?«

»Ja. Sie sehen aus, als hätten Sie einmal einen Hieb durchs Gesicht bekommen und könnten ihn nicht vergessen.«

»Von niemandem hab ich einen Hieb bekommen«, sagte sie, »– höchstens vom Kriege.«

»Vom Kriege!« wiederholte er.

»Ja, aber davon wollen wir nicht reden.«

Ein ander Mal sagte er zu ihr:

»Jetzt ist Sonnenwende gewesen – einmal muß die Sonne ja wieder scheinen, sogar in England. Ich habe Angst, daß ich zu früh gesund werde. Ich bin doch ein Gefangener – nicht? Aber ich wünschte, die Sonne schiene. Ich wünschte, die Sonne schiene mir ins Gesicht.«

»Sie werden ja nicht ewig ein Gefangener bleiben. Einmal geht der Krieg zu Ende. Und die Sonne scheint wirklich in England, auch im Winter.«

»Ich wollte, sie schiene mir ins Gesicht«, sagte er.

Im Februar kam ein blauer heller Morgen, ein Morgen, an dem man gelbe Krokusblüten und den Duft des Seidelbasts und den Geruch feuchter warmer Erde denken muß: da nahm Daphne eiligst eine Droschke und fuhr zum Lazarett hinaus.

»Sie kommen, um mich in die Sonne zu bringen«, sagte er im Augenblick, da er sie sah.

»Ja, deshalb bin ich gekommen.«

Sie sprach mit der Oberin, und sein Bett wurde hinausgeschafft, an ein großes tiefreichendes Fenster. Dort wurde er in die volle Sonne gestellt. Wenn er sich zur Seite wandte, konnte er den blauen Himmel und die funkelnden Wipfel purpurner kahler Bäume sehen.

»Die Welt! Die Welt!« murmelte er.

Er lag mit geschlossenen Augen, und die Sonne schien auf sein braunes, durchsichtiges, regloses Gesicht. Der Atem kam und ging durch seine Nüstern, unsichtbar. Daphne dachte: Wie bringt er es nur fertig, so ganz und gar still zu liegen, so ganz und gar reglos auszusehen? Mutter hat recht: Er sieht aus, als wäre er in die Form gegossen, als das Metall weißglühend war; so makellos sind seine Linien. Wie klein er ist – und in seiner Art: wie vollkommen!

Plötzlich öffneten sich seine dunkeln Augen und fingen ihren Blick.

»Die Sonne bewirkt, daß sogar der Zorn sich auftut wie eine Blume«, sagte er.

»Wessen Zorn?« fragte sie.

»Ich weiß nicht. Aber ich kann mir Blumen erschaffen, wenn ich durch meine Wimpern sehe. Können Sie das auch?«

»Sie meinen wohl Regenbogen?«

»Ja, Blumen.«

Und sie sah, wie er, ein seltsames Lächeln um die Lippen, durch fast geschlossene Lider in die Sonne blickte.

»Die Sonne ist weder englisch noch deutsch noch böhmisch«, sagte er. »Ich bin ein Untertan der Sonne. Ich gehöre zu den Feueranbetern.«

»Ja –?«

»Wahrhaftig – durch Überlieferung.« Er sah sie lächelnd an. »Sie stehen da wie eine Blume, die vergehen will«, sagte er.

Sie lächelte und sah ihn an – mit einem langsamen Lächeln und einem langsam wandernden, vorsichtigen Blick, als fürchte sie eine Gefahr.

»Ich bin aus viel festerem Stoff gemacht, als Sie glauben.«

Immer noch sah er sie an.

»Eines Tages,« sagte er, »bevor ich fortgehe, erlauben Sie mir, Ihr Haar um meine Hände zu schlingen, ja?« Er hob seine dünnen, kurzen, dunkeln Hände. »Lassen Sie mich Ihr Haar um meine Hände hüllen, wie einen Verband. Sie tun mir weh. Ich weiß nicht, wie es kommt. Wahrscheinlich von dem Gekrach der vielen Schüsse. Aber wenn Sie mir erlauben, meine Hände in Ihr Haar zu hüllen – es ist das Gold der Alchimisten, wissen Sie: aber es ist auch so viel vom Wasser darin, und vom Monde. Das wird den Schmerz meiner Hände lindern. Eines Tages – ja?«

»Wir wollen damit warten, bis der rechte Tag gekommen ist«, sagte sie.

»Ja«, antwortete er und schwieg wieder.