19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

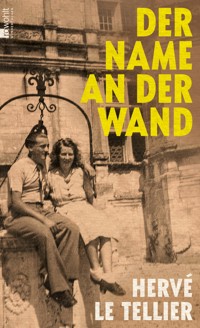

Das mit Spannung erwartete neue Buch des Goncourt-Preisträgers nach seinem Welterfolg «Die Anomalie»: In Frankreich ist «Der Name an der Wand» ein gefeierter Bestseller und großer Presseerfolg. Le Tellier sucht ein neues Zuhause in Südfrankreich, in der Nähe der Alpen, er will Wurzeln schlagen. Im beschaulichen Dorf La Paillette findet er ein Haus, früher eine Keramikwerkstatt. An einer der Mauern ist ein Name eingeritzt: André Chaix, der zwanzig war und in der Résistance, als er von den Deutschen erschossen wurde. Le Tellier macht sich auf die Suche. Bei einer Ausstellung über den Widerstand in der Region stößt er erneut auf André Chaix. Man übergibt ihm eine Schachtel mit Briefen, Bildern, persönlichen Gegenständen: Wer war dieser junge Mann? Was für ein Leben führte er, wer war seine erste große Liebe, was hat ihn bewegt, seine Existenz im Kampf gegen die Besatzer aufs Spiel zu setzen? Dieses Buch verwebt persönliche Geschichten und europäische Historie. Ein Text, der uns in einer Zeit neuer Kriegsangst berührt, aber auch tröstet. Im Mittelpunkt ein Mann, der nicht mitgemacht hat. «Ein prächtiger Text von erschütternder Schönheit und Menschlichkeit, der mitten ins Herz trifft.»Lire «Der Autor spürt einen Résistancekämpfer auf, der 1944 getötet wurde. Eine Figur, die ihn berührt, und die Leser und Leserinnen mit ihm.»Le Monde «Der 1957 geborene Pariser Hervé Le Tellier gehört zu den virtuosesten Spielern der zeitgenössischen Literatur.» Richard Kämmerlings, Die Welt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Hervé Le Tellier

Der Name an der Wand

Über dieses Buch

«Ein prächtiges Buch von erschütternder Schönheit und Menschlichkeit, das mitten ins Herz trifft.» Lire

Hervé Le Tellier sucht ein neues Zuhause in Südfrankreich, in der Nähe der Alpen. Im beschaulichen Dorf La Paillette wird er fündig. An einer der Mauern der ehemaligen Töpferwerkstatt ist ein Name eingeritzt: André Chaix. Bei einer Ausstellung über den Widerstand in der Region stößt er erneut auf den Namen. Der junge Mann war zwanzig und in der Résistance, als er von den Deutschen erschossen wurde. Le Tellier macht sich auf die Suche. Kurz darauf hält er eine Schachtel mit Briefen, Bildern, persönlichen Gegenständen in der Hand: Wer war dieser junge Mann? Was für ein Leben führte er, wer war seine erste große Liebe, was hat ihn bewegt, seine Existenz im Kampf gegen die Besatzer aufs Spiel zu setzen?

Vita

Hervé Le Tellier, 1957 in Paris geboren, ist seit 1992 Mitglied der Autorengruppe OuLiPo, der u. a. Georges Perec, Italo Calvino und Oskar Pastior angehörten. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Gedichte und Kolumnen und lebt in Paris. Für seinen Roman Die Anomalie erhielt er 2020 den Prix Goncourt. Das Buch wurde in 44 Sprachen übersetzt und verfilmt.

Romy Ritte ist Übersetzerin und Leiterin der deutschen Abteilung des Lycée International Honoré de Balzac.

Jürgen Ritte ist Übersetzer, Literaturkritiker, Essayist und Professor für Literaturwissenschaft in Paris. Ausgezeichnet mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis. Er übersetzte u. a. Patrick Deville, Edmond Jabès, Paul Morand, Georges Perec, Marcel Prousts Korrespondenz, Olivier Rolin.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel «Le nom sur le mur» bei Éditions Gallimard, Paris.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«Le nom sur le mur» Copyright © 2024 by Éditions Gallimard, Paris

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Association Nationale des Anciens Combattants, Paris, mit freundlicher Genehmigung von Béatrice und Christiane Jouve sowie Philippe Biolley

ISBN 978-3-644-02284-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Wenn die Bösen sich zusammentun, müssen [auch] die Guten sich zusammentun, sonst fallen sie gnadenlos, einer nach dem anderen, wie Opfer in einer abscheulichen Schlacht.

EDMUND BURKE

Thoughts on the Cause of the Present Discontents

Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des [im Zug der Geschichte] reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.

WALTER BENJAMIN

Über den Begriff der Geschichte (Entwürfe)

Das Geburtshaus

Ich suchte ein «Geburtshaus». Dem Immobilienmakler hatte ich erklärt: kein Ferienhaus, kein verfallenes Gemäuer «zum Renovieren», keine «Architektenvilla», kein «atypisches» Objekt wie diese zu Wohnungen umgebauten Schafställe oder Seidenraupenfarmen, in denen man sich den Kopf an Türbalken in der Höhe von Schafen stößt.

Nein, ich wollte ein Haus, in dem ich meine Wurzeln erfinden konnte, ein Haus auch in einem lebendigen Dorf, wo man im Lebensmittelgeschäft seine Einkäufe macht und zum Apéro ins Café geht, ein Haus in jener Drôme provençale, wo ich, seit langem schon, Freunde hatte. Ich habe also diese alte Poststation besichtigt, ein paar Schritte durch den kleinen Gemüsegarten dahinter, von dem aus man die Gipfel des Miélandre und des Grand Ruy sehen kann, war die Steintreppe hinaufgestiegen, die zu den Schlafzimmern und auf einen staubigen Speicher führt. Das war’s, ich hatte es gefunden, mein Geburtshaus. Ein solides zweistöckiges Gebäude, zwei Jahrhunderte alt, mit dicken Mauern im Zentrum des Weilers La Paillette, Ortschaft Montjoux, ganz in der Nähe von Dieulefit.

Tina, die Eigentümerin, war Keramikerin. Außerdem war sie Deutsche. Sie hatte dort zwei Jahrzehnte gewohnt, bis sie im Alter von fünfundsechzig Jahren befand, dass dieser Beruf ihren Muskeln und ihrem Rücken zu viel abverlangte und es nunmehr an der Zeit für sie sei, in Granville Aquarelle zu malen. Ihr Umgang mit dem Material hatte etwas von einem Nicolas de Staël, der sich am Email versuchte, und über die Fassade zur Straße hin zog sich, auf Augenhöhe, eine Horizontale von nebeneinander angeschraubten Keramiktafeln. Bei ihrem Auszug hatte sie alle mitgenommen – bis auf eine. Das war ihr Geschenk, ihre Signatur. Und ich hatte ihr versprochen, sie zu bewahren.

Als die letzte, ganz rechte Tafel abgehängt war, erschien ein Name, der in Großbuchstaben in den Rohputz geritzt worden war: ANDRÉ CHAIX. Das R von André ist, bei nä-herem Hinsehen, ein groß geratener Kleinbuchstabe. Wenn man in diesem kühlen Hof im Schatten der großen Platane zu Mittag isst, erkennt man die Lettern kaum. Ich bezweifle, dass der Putz, der sich hier und da vom Stein löst, jemals erneuert worden ist. Ich hatte mich an diesen Namen an der Wand gewöhnt und ihn schließlich vergessen.

Ich kenne einige Chaix. Vor allem Marie Chaix, die Romanautorin und Übersetzerin: Sie war die Lebensgefährtin von Harry, Harry Mathews, dem Oulipo-Autor[1] und großen Freund von Georges Perec. Aber Chaix hieß ihr erster Ehemann, Jean-François, der aus Savoyen stammt und dessen Nachnamen sie behalten hat. Ebenso wie ihre ältere Schwester Anne Sylvestre hat sie sich geweigert, den Namen ihres Vaters Albert Beugras zu tragen. Beugras war die rechte Hand von Doriot, der am Kriegsende nach Deutschland geflohen, von den Amerikanern gefangen genommen und von deren Geheimdienst beschützt worden war. Als sie schließlich eingewilligt hatten, ihn an die französische Justiz auszuliefern, ist Beugras nur knapp der Todesstrafe entgangen. Das alles erzählt Marie in ihrem Roman Les Lauriers du Lac de Constance mit dem Untertitel Chronique d’une collaboration. Dies ist ein Exkurs, der erste von vielen, der aber bald an Bedeutung gewinnen wird.

Es war Anfang März 2020. Mit einigen Freunden hatten wir uns zu einem Schreibatelier in La Paillette getroffen, als die drohende Ausgangssperre eine präzise Form annahm. Die einen beschlossen, nicht nach Paris, die anderen, nicht nach Nantes zurückzukehren, sondern unsere Arbeiten hier fortzuführen. Die Druckfahnen von Die Anomalie wurden mir von einem Boten mit Maske überbracht, die Online-Treffen häuften sich, der Ausdruck «in Präsenz» kam in Mode, und alle Welt bastelte sich Masken aus Stoff. Wofür sollte man zurück nach Hause fahren?

Auf dem kleinen Dorfplatz, neben der Bäckerei und einige Meter von meinem Haus entfernt, steht ein Denkmal: «Gefallen für Frankreich. Zum Gedenken an die Söhne von Montjoux». Die Kriege sind lange vorbei und diese Toten vergessen. An diesen Vormittagen des seltsamen Frühjahrs 2020, als die Pandemie die Zeit angehalten hatte, bin ich sicher zwanzigmal mit Brot und Croissants eilig und gleichgültig daran vorbeigegangen. Eines Tages im Mai, glaube ich, fiel mein Blick auf einen Namen: CHAIX ANDRÉ (Mai 1924–August 1944). Die Daten sprachen für sich: Chaix war ein Widerstandskämpfer, sicher im Untergrund, im «Maquis», ein junger Mann mit einem kurzen Leben, derer es viele gab.

Ich wusste nichts von ihm, und viele Monate sind vergangen, ohne dass mir die Idee eines Buches über ihn in den Sinn gekommen wäre. Ich habe Fragen gestellt, Fragmente eines kollektiven Gedächtnisses gesammelt, ein wenig über den erfahren, der er war. Vieles fiel mir zu bei diesen Recherchen, dank glücklicher oder geradezu wundersamer Zufälle, und ich war schnell sicher, dass ich André Chaix gerne erzählen würde. Zweifellos ist jedes Leben romanesk. Einige mehr als andere.

In den Briefen über Ethik an Lucilius, die das Wesen des Stoizismus behandeln, spricht Seneca über einen Mann, der sich am Sterbebett eines Kranken befindet. Ist er ein Freund, der ihm in den letzten Minuten seines Lebens beistehen will, oder ein Aasgeier, der auf das Erbe erpicht ist? «Dieselbe Sache ist bald schimpflich, bald ehrenvoll», antwortet Seneca.

Nur die Absicht zählt. Ich habe mich zu meiner eigenen Absicht befragt. Ich bin nicht André Chaix’ Freund, wäre ich im Übrigen dazu überhaupt in der Lage gewesen? Ich, den fast nichts mit ihm verbindet?

Nur ein Name an der Wand.

Beim Einrücken dieses kurzen Satzes ist mir unwohl. Ein neuer Absatz ist immer eine literarische Entscheidung, manchmal ist sie ästhetischer Natur, und plötzlich fürchte ich den Mangel an Aufrichtigkeit hinter dem stilistischen Effekt, wenn doch der beste Stil unsichtbar bleibt. Verzeihen Sie mir im Voraus, wenn mir ein zu dick aufgetragener Satz, eine deplatzierte, affektierte Wendung oder eine Metapher herausrutscht, die ins Lyrische oder ins Hochtrabende abgleitet. Ich habe versucht, dass nicht, auch wenn ich zuweilen Lust hatte, dass.

Ich habe keinen «Roman» geschrieben, den «Roman über André». Ich habe ihn nicht angesprochen, als ob er lebendig, ihn nicht im Verlauf des Buches geduzt, als ob er ein Freund sei. Die Übung wäre gekünstelt, der Kunstgriff anstößig gewesen. Es stimmt, manchmal lasse ich die Phantasie sprechen, aber es wäre mir obszön vorgekommen, etwas zu erfinden, und ich habe es vorgezogen, in dieser Epoche, die ich nicht erlebt habe, die mich aber geprägt hat, herumzureisen. Mein Wunsch war, Sie mitzunehmen, mit Ihnen das zu teilen, was ich beim Schreiben gelernt habe. Ich wollte auch, dass das Buch Bilder, Fotografien enthält, damit André, seine Freundin Simone und einige andere für Sie ein Gesicht und einen Körper bekommen, denn das haben sie für mich. Postkarten, Plakate, um die Orte und die Epoche anschaulich zu machen. Hätte ich eine Tonaufnahme von André, ich würde sie Ihnen zu hören geben.

Ich bin auch kein Historiker, und doch ist die Geschichte da, weil André aktiv an ihr beteiligt war, als Held und als Opfer. Ich habe keine Doktorarbeit geschrieben, ich habe mich nicht in die Geheimarchive versenkt, und ich danke all jenen, die mir geholfen haben, Antworten auf teils naive Fragen zu finden. Hier und da habe ich mit eigenen Worten wiedergegeben, was ich in Büchern und Zeitungen gelesen, in Radioreportagen gehört oder in Dokumentarfilmen gesehen habe. Vielleicht zitiere ich zu oft, aber dies dient dem Zweck, mir das, was von anderen bestens zum Ausdruck gebracht wurde, zu eigen zu machen oder es nicht neu zu schreiben.

Verzeihen Sie mir auch einige Fehler, denn natürlich gibt es so manche: Die Erinnerungen waren diffus, die Berichte widersprachen sich. Trotz allem: Glauben Sie mir, dass ich versucht habe, nicht zu mogeln.

Im Jahr 2024 jährt sich der Geburtstag von André Chaix zum hundertsten Mal, und achtzig Jahre sind seit seinem Tod vergangen. Aber wenn ich mir den Lauf der Welt anschaue, habe ich keinen Zweifel, dass man weiter über Besatzung, Kollaboration, Faschismus, Rassismus, Ablehnung des Anderen bis hin zu seiner Vernichtung sprechen muss. Mithin wollte ich, dass dieses Buch nicht dem Ungeheuer aus dem Weg geht, gegen das André Chaix gekämpft hat, dass es den Idealen eine Stimme gibt, für die er gestorben ist, und dass es uns im tiefsten Inneren nach unserem Streben nach Zugehörigkeit befragt, nach unserem Streben auf etwas zu, das größer ist als wir und das zum Besten wie zum Schlimmsten führen kann.

Ich würde nicht schreiben, dass dieser Text eine «Selbstverständlichkeit», eine «Verpflichtung» oder ein «Zwang» war. Kafka sagt zu seinem Freund Oskar Pollack: «Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.» Er spricht mehr über das Lesen als über das Schreiben. Was mich betrifft, so ist es mir eine Notwendigkeit geworden, in aller Einfachheit über André Chaix zu sprechen.

Ich schaffe es nicht, den Tod zu denken, meinen Tod, ihn zu zähmen und einem Leben, das keinen Sinn hat, endlich einen zu geben. Ich musste hoffen, dass ein respektvolles, ehrliches und schamhaftes Buch über diesen jungen Mann und das, was ich über ihn wie über mich zu wissen glaube, zu einem Wegweiser auf diesem Pfad wird.

André Chaix

Autoren früherer Zeiten begannen ihre Geschichten in aller Ruhe und Gelassenheit mit der Geburt des Helden. Diese Vorgehensweise ist nicht schlechter als viele andere, derer man sich heute vielfach bedient. Wir werden aber mit dem Tod beginnen, denn er steht für die Geburt dieses Buches.

ANDRÉ PAUL CHAIX

Gefallen für Frankreich am 23-08-1944 (Dieulefit, 26

– Drôme, France)

Status: Soldat; Einheit: Forces Françaises de l’Intérieur (FFI);

Geboren am/in 23-05-1924 in La Paillette Montjoux (26

– Drôme France)

20 Jahre, 2 Monate und 30 Tage

Quelle: Service historique de la Défense, Caen

AZ: AC 21 P 41118

Das Aktenzeichen AC 21 P verweist auf die individuellen Dossiers der deportierten und internierten Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Es finden sich darunter 55788 Ordner. André Chaix ist einer der 13679 Kämpfer der FFI (Forces Françaises de l’Intérieur), die im Lauf des Krieges ums Leben gekommen sind. Zwischen Juni und September sind zwei Drittel von ihnen gefallen.

Auf einer Gedenktafel, die in Grignan am Chemin des Lièvres angebracht ist, erfährt man mehr:

Am 22. August 1944 stieß hier, in Grignan, eine Abteilung der FTP[1] des 3. Bataillons Morvan auf dem Weg nach Montélimar auf eine deutsche Panzerkolonne. Im Lauf der Gefechtshandlungen wurden sieben junge Kämpfer getötet. Die Kämpfer in Nyons und Grignan wurden mit dem Orden der Armee ausgezeichnet.

Ihr, die ihr hier vorbeikommt, erinnert euch

Ein Freund hat sie für mich fotografiert. Yves wohnt ganz in der Nähe des Chemin des Lièvres und hat sie nie beachtet. Die Gedenktafel, oder sagen wir eher diese Gedenktafel, nennt nicht die Namen der Widerstandskämpfer. Gewiss, es ist nicht Platz für alles auf einer Tafel. Sie heißen Jean Barsamian, Aimé Benoît, André Chaix, Gabriel Deudier, Jean Gentili und Robert Monnier. Auch Zivilisten sind getötet worden: Paul Martin und Raoul Dydier. André ist einer unter vielen Kämpfern, ein anonymer, wie es manchmal heißt, aber kein «namenloser», denn man entdeckt ihn eingraviert in den Marmor eines Denkmals in La Paillette. Aus den Archiven der Drôme erfährt man, dass sein Vater Jean Chaix im Jahre 1900 in Vesc geboren ist, einem Dorf ein paar Kilometer nördlich von La Paillette, und seine Mutter Marcelle, «geborene Sourbier», 1903 in Montmeyran im Südwesten von Valence. Er stirbt 1983, sie zehn Jahre später. Vierzig beziehungsweise fünfzig Jahre leben sie in der Trauer um ihren Sohn.

In der Gegend von Dieulefit ist Chaix ein geläufiger Familienname. Von den fünftausend Chaix in ganz Frankreich lebt zudem jeder Vierte in der Drôme. Das x am Ende wird ausgesprochen wie in Aix, oder auch nicht, wie in paix, aber bei André Chaix lässt man es, ohne allzu großen Nachdruck, eher leicht anklingen, also ãdre ∫εks, wie bei eben erwähnter Schriftstellerin Marie Chaix: mari ∫εks. Chaix soll die regionale Variante des altokzitanischen cais, «Kinn», sein, ein Spitzname für einen Mann mit vorstehendem Unterkiefer. In den Alpen aber bezeichnet das Wort auch eine Varietät des Wacholders, aus dem man einen Sirup gewinnt, den chaï.

Bei der Volkszählung im Jahr 1931 ist Jean Chaix als Bäcker in La Paillette registriert – die heutige Bäckerei findet sich noch immer an derselben Stelle. In diesem Haus wohnt und arbeitet er mit Marcelle. Kurz nach dem Krieg verkaufen sie die Pacht, sie sind nicht in der Lage, weiter in der Backstube zu leben, in der sie die Erinnerung an André heimsucht. Sie haben einen zweiten Sohn, Marcel, der vier Jahre jünger ist als er. Auf einem sepiafarbenen Foto hinter Glas mit Aluminiumrahmen sind die beiden Brüder vereint. Sie sind wahrscheinlich acht und zwölf Jahre alt, sind ordentlich frisiert und lächeln den Fotografen an.

Dass ich diese Aufnahme in die Hände bekommen habe, verdanke ich einigen Begegnungen. Im August fand in Taulignan eine Ausstellung über den Widerstand in der Drôme statt. Auf der Website wurden die Kampfhandlungen in Grignan erwähnt, dieses kurze Gefecht, in dessen Verlauf André Chaix und andere Maquisards den Tod fanden. Dort tauchte der Name André Chaix auf. Ich habe Kontakt mit den Organisatoren aufgenommen, und wir haben uns in einer Mehrzweckhalle getroffen. Zwischen einem Jeep der amerikanischen Armee und einer nachgestellten Szenerie aus dem Leben im Maquis, wo ein Diodenempfänger Nachrichten von Radio London ausstrahlt, überreichten sie mir eine kleine, postkartengroße und nur einen Zentimeter hohe Pappschachtel, verschlossen mit einem grauen Band. Darauf ein ungeschickt mit Klebestreifen befestigter Fetzen Papier, auf dem nicht mehr stand als: «André». Die Familie hatte ihnen alles überlassen, was von einem verstorbenen Großonkel geblieben war, bevor die Erinnerung an ihn sich gänzlich verflüchtigte. Ich habe die Schachtel sofort geöffnet, und auf Briefumschlägen und Fotografien gebettet erschien dieser Bilderrahmen mit den lächelnden Brüdern. Ich fühlte mich wie ein Grabschänder und wagte es nicht, weiter zu kramen; vorsichtig verschloss ich die Schachtel wieder und wartete, bis ich zurück in La Paillette war, wo ich den Inhalt des kleinen Kästchens auf meinem Schreibtisch ausbreitete.

Es fanden sich vielerlei Dinge darin, alle winzig klein und kostbar: Andrés Personalausweis, seine Arbeitsbescheinigung als Lehrling der «Céramiques de Dieulefit», der Artikel aus dem Dauphiné libéré mit dem Hinweis auf die Trauerzeremonie am 12. Oktober 1949 auf dem Friedhof von Montmeyran, eine doppelt gefaltete Seite aus einem Buch, ein Flugblatt der Francs-tireurs et Partisans, zwei Umschläge mit Briefen Andrés an seine Eltern, ein Dutzend Fotos mit gezacktem Rand, wie es damals Mode war, eine kleine verrostete Metallschachtel mit Abführpillen der Marke «Fructines-Vichy» – so was kann man nicht erfinden[2] –, «zur rationellen Behandlung von Verstopfung und deren Folgewirkungen» (die Rezeptur existiert noch heute, zu ihrer Effizienz kann ich nichts sagen), eine Schachtel mit winzigen Aufnahmen, Kontaktabzügen natürlich, die André ausgeschnitten hat. Auch eine Stickerei mit rotem Faden war dabei, in der sich die Initialen A. C. umranken, eine kleine Brieftasche aus braunem Leder und dann noch, ganz abseitig, erschreckend intim und voller Leben, seine Zigarettenspitze.