9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

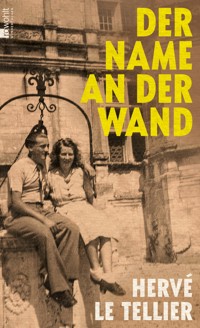

Vom Autor des Spiegel-Bestsellers "Die Anomalie": Le Tellier schreibt mit französischer Leichtigkeit über Liebeswirren. Es ist Sommer in Paris, ein Jahrhundertsommer, in dem sich die Leben von sechs Menschen kreuzen: zwei Frauen, ihre Ehemänner – und ihre Liebhaber. Es sind Menschen mitten im Leben, in geordneten Bahnen, mit Familie. Alle sind auf ihre Weise liebenswert, aber nicht alle wissen zu lieben. Schnell entflammen die Herzen, entstehen süße Illusionen, doch bald kommen erste Zweifel auf. Was ist jeder bereit, für die neue Liebe aufs Spiel zu setzen? Jede Begegnung, jedes Rendezvous könnte das Ende bedeuten. Oder einen Neuanfang ... Eine charmante, kluge und zugleich sehr unterhaltende Komödie. Ein Buch für alle, die gerne über Liebe sprechen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Hervé Le Tellier

Kein Wort mehr über Liebe

Roman

Über dieses Buch

Es ist Sommer in Paris, ein Jahrhundertsommer, in dem sich die Leben von sechs Menschen kreuzen: zwei Frauen, ihre Ehemänner – und ihre Liebhaber. Es sind Menschen mitten im Leben, in geordneten Bahnen, mit Familie. Alle sind auf ihre Weise liebenswert, aber nicht alle wissen zu lieben. Schnell entflammen die Herzen, entstehen süße Illusionen, doch bald kommen erste Zweifel auf. Was ist jeder bereit, für die neue Liebe aufs Spiel zu setzen? Jede Begegnung, jedes Rendezvous könnte das Ende bedeuten. Oder einen Neuanfang …

Eine charmante, kluge und zugleich sehr unterhaltende Sommerkomödie. Ein Buch für alle, die gern über Liebe sprechen.

«Das kann nur ein Franzose: Hervé Le Tellier hat einen perfekten ‹Sommerroman› über die Liebeswirren intellektueller Pariser geschrieben.» (NEON)

«Ein humorvolles und spielerisches Buch über die Liebe.» (Deutschlandradio)

«Mit Eleganz und Menschenkenntnis hat der Pariser Erzähler Hervé Le Tellier sein komödiantisches Kammerspiel ‹Kein Wort mehr über Liebe› verfasst.» (Stern Online)

«Ein Reigen voller Eleganz und Witz, Erotik und Melancholie.» (Kölnische Rundschau)

Vita

Hervé Le Tellier wurde 1957 in Paris geboren. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Gedichte und Kolumnen. Seit 1992 ist er Mitglied der Autorengruppe OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), die von François Le Lionnais und Raymond Queneau gegründet wurde und der Autoren wie Georges Perec, Italo Calvino und Oskar Pastior angehörten. Er lebt in Paris. Für seinen Roman «L'Anomalie» erhielt er 2020 den Prix Goncourt.

Jürgen Ritte, geboren 1956 in Köln, ist Übersetzer, Literaturkritiker, Essayist und Professor für Literaturwissenschaft an der Université Sorbonne Nouvelle in Paris. Ausgezeichnet mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis. Er übersetzte u. a. Patrick Deville, Edmond Jabès, Paul Morand, Georges Perec, Marcel Prousts Korrespondenz, Olivier Rolin.

Romy Ritte, geboren 1957 in Hackenbroich, ist Übersetzerin und Leiterin der deutschen Abteilung des Lycée International Honoré de Balzac. Romy und Jürgen Ritte leben in Paris und übertragen gemeinsam das Werk von Hervé Le Tellier ins Deutsche.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel «Assez parlé d’amour» bei Editions Jean-Claude Lattès. Paris.

Die deutsche Erstausgabe erschien 2011 bei dtv, Deutscher Taschenbuch Verlag.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2021

«Assez parlé d’amour» © 2009 by Editions Jean-Claude Lattès

«Kein Wort mehr über Liebe» © der deutschen Übersetzung von Jürgen Ritte und Romy Ritte: 2011 by dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co.KG, München

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Nadezda Gudeleva/iStock

Hirschkäferillustration Daniel Sauthoff

ISBN 978-3-644-01233-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Sarah

«Die Liebe war für mich stets die wichtigste

aller Angelegenheiten, oder vielmehr die einzige.»

Stendhal, Das Leben des Henry Brulard

Prolog

In jenem Jahr erlebte der Planet den wärmsten Herbst seit fünf Jahrhunderten. Aber von der schicksalhaften Milde des Klimas, die vielleicht eine gewisse Rolle spielte, sei von nun an keine Rede mehr.

Die folgende Erzählung umfasst einen Zeitraum von drei Monaten und auch etwas mehr. Diejenige (oder derjenige), die (oder der) von Liebe nichts – oder nichts mehr – hören will, lege dieses Buch aus der Hand.

Thomas

Man gebe den Städten große Parkanlagen. Parks schaffen die Grundlage dafür, dass das Leben der jungen Leute plötzlich umschlagen kann, dass es einen Seitenweg nimmt, einer unvorhergesehenen Gabelung folgt. Dass es einen Teil der in ihm angelegten Möglichkeiten verwirklicht. Einen solchen Park, den Jardin du Luxembourg, betritt an einem Februarmorgen des Jahres 1974 ein Jugendlicher. Er trägt einen Wollschal und lange Haare, er heißt Thomas, Thomas Le Gall.

Thomas ist ein guter Schüler. Mit gerade mal sechzehn Jahren ist er in eine «Classe Préparatoire» für Mathematik eingeschrieben, er muss die Erwartungen, die seine Mutter in ihn setzt, erfüllen, die Aufnahme an einer Elitehochschule, einer «Grande École», schaffen, am besten wäre die École Polytechnique. Aber an diesem Februarmorgen hat Thomas das Haus verlassen, die Métro genommen – er wohnt in Barbès, im 18. Arrondissement – und ist nicht an der Haltestelle seines Gymnasiums ausgestiegen. Er ist mit der Linie 4 bis zur Station Saint-Michel weitergefahren und dann den Boulevard bis zum Park hinaufgegangen. Er geht zum großen Bassin, vorbei an den Standbildern der Königinnen von Frankreich, lässt sich auf einem Metallstuhl nieder. Er hat seine Eskapade vorbereitet. In seiner Tasche hat er mehrere Bücher. Es ist gar nicht so kalt.

Am Abend geht er zurück zu seinen Eltern. Er hat Hunger: Zu Mittag hat er eine Baguette und etwas Obst gegessen.

Am nächsten, übernächsten und allen folgenden Tagen kehrt Thomas in den Jardin du Luxembourg zurück. Der Park wird sein Hauptquartier. Zuweilen trifft er sich dort mit Weggenossen seiner Boheme: ein Mädchen in seinem Alter, Manon, blond, Stupsnase, Sommersprossen und noch deutlicher neben der Kappe als er selbst – der Geruch von Patschuli wird ihn für immer an sie erinnern –, und Kader, ein großer schwarzer Mann, vielleicht so um die dreißig, ein Gitarrenspieler, der in der Métro praktiziert. Wenn es regnet, stellt sich Thomas in einem der Musikpavillons unter oder wärmt sich im Malebranche auf, einem verrauchten Café, wo er rasch zum Stammgast wird, zusammen mit den Eliteschülern, den «khâgneux» vom literarischen Zweig des Lycée Louis-le-Grand. Er diskutiert über Politik, Literatur, streitet lauthals über Proust, Althusser, Trotzki und Barthes, sein Ungestüm ist ebenso groß wie seine Unkenntnis der Texte. Als er sie später wirklich liest, errötet er ob der geäußerten Dummheiten, ist erstaunt über seine ungestraften Aufschneidereien.

Es wird März, dann April. Thomas hat seine Lehrer darüber informiert, dass er die «Classe Préparatoire» aufgeben wird. Seinen Eltern tischt er, natürlich, eine Lüge auf. Er entdeckt, wie einfach, ja sogar aufregend das ist, wie begabt er für die Lüge ist. Er stinkt nach Tabak? Er empört sich über die Nervosität der Raucher während der mündlichen Prüfungen. Er hat kein Geld fürs Mittagessen? Von nun an muss die Schulkantine bar bezahlt werden, er behauptet, dass er den Buchhalter der Schule der Untreue verdächtige. Er kommt aus Versehen zu früh nach Hause? Ein Experiment mit der Sauerstoffreduktion ist schiefgegangen, und – «ihr werdet es nicht glauben» – der Chemielehrer hat sich dabei verbrannt. Niemals hatte er so viel vom Unterricht zu erzählen wie seit dem Tage, da er nicht mehr zur Schule ging.

An einem Abend im Mai strickt Thomas, kaum nach Hause gekommen, gerade den Roman seines Tagesverlaufs zusammen. Der Vater beobachtet ihn wortlos. Plötzlich bricht es aus der Mutter heraus. Sie wissen Bescheid. Die Schule hat angerufen: Er habe ein Buch nicht zurückgegeben, obwohl er sich vor drei Monaten abgemeldet habe. Streit, Wut, Zerwürfnis. Thomas wird nie in eine «Grande École» aufgenommen werden. Er verlässt das elterliche Heim, findet bei einem Freund Unterschlupf. Er lebt von kleinen Jobs – die damalige Vollbeschäftigung macht’s noch möglich –, betreibt ein vages Studium der Psychologie, der Soziologie, verlängert seine Adoleszenz um zehn Jahre. Er wird aus ihr an einem Morgen im Mai durch den Telefonanruf aus einem Polizeikommissariat brutal herausgerissen. Die Frau, die er liebt, Piette, die wegen Depressionen im Krankenhaus behandelt wurde, war gerade erst entlassen worden. Sie hat sich vor einen Zug geworfen. Innerhalb von drei Tagen regelt Thomas den offiziellen Papierkram, organisiert die Trauerfeier, begräbt seine Freundin. Als das Grab zugeschüttet ist, kehrt er in seine Wohnung zurück. Erst eine Woche später tritt er wieder vor die Tür, er ist glatt rasiert, von seinem schwarz gelockten Haar ist fast nichts mehr zu sehen. Er nimmt das Studium wieder auf, sein Studium. In dem Moment, da diese Erzählung beginnt, zeichnet, gar nicht weit vom Jardin du Luxembourg entfernt, eine Kupferplatte, die an den Eingang des Hauses Nr. 28 in der Rue Monge geschraubt ist, seinen Werdegang nach.

DR.THOMAS LE GALL

Psychiater, Psychoanalytiker,

Approbation der

Psychiatrischen Kliniken Paris

Die Kupferplatte entwirft ein sehr professionelles Bild von ihm, aber schließlich ist Thomas Le Gall heute sehr professionell.

In der vierten Etage, linke Tür, ist aus einer normalen Dreizimmerwohnung eine Psychoanalytikerpraxis geworden. Thomas hat die moderne, geräumige Küche so belassen, wie sie war. Zuweilen isst er dort eine Frühlingsrolle, die er beim Chinesen gekauft hat. Das Schlafzimmer, links vom Eingang, ist heute das Wartezimmer: Das gewachste Parkett, zwei tiefe Sessel und ein niedriger Tisch verleihen dem Ganzen die täuschende Atmosphäre eines englischen Clubs; aus dem vorhanglosen Fenster schaut man auf die Straße. Zwischen den dreißigminütigen Sitzungen liegt jeweils eine Stunde, die Patienten begegnen sich nicht. An festgelegten Tagen empfängt Thomas im großen Salon: Wenn nicht die Jalousien aus exotischem Holz das Licht dämpften, hätte man freien Blick auf den Himmel und die Platanen im Hof. Schwarzer Samt verhüllt die Türe, das Olivgrün des Diwans soll entspannend wirken. Afrikanische Masken überwachen wohlwollend den Raum, so wie die Moai-Statuen, den Rücken zum Meer gewandt, die Osterinseln bewachen. Hinter dem Louis-Philippe-Schreibtisch hängt, bläulich grau, eine Industrielandschaft von L.S. Lowry, an der verbleibenden Wand ein sehr kleines und sehr dunkles Gemälde von Bram van Velde, das auf die Zeit seiner Freundschaft mit Matisse zurückgeht. Dies ist das einzige Werk von Wert. Thomas hat es bei Drouot erstanden, zweifellos ein wenig zu teuer – was immer es heißen mag, für Kunst zu viel Geld auszugeben –, um je wieder auf die Idee zu kommen, etwas bei Drouot zu kaufen.

Thomas ist sich darüber im Klaren, dass er in diesem Raum die Karikatur einer psychoanalytischen Praxis reproduziert hat. Immerhin hat er dem Patienten die Dogon-Statue und den genagelten Fetisch erspart. Aber das Dekor ist nicht ohne Bedeutung, und Thomas achtet darauf.

Auf dem hohen und langen Bücherregal an der letzten Wand tritt die Literatur in friedlichen Wettstreit mit der Psychoanalyse. Joyce steht neben Pierre Kahn, Leiris zwängt sich neben Lacan, ein Queneau – schlecht einsortiert, was ein gutes Zeichen für ein Buch ist – lehnt sich an Deleuze. Als Queneau starb, war Thomas nicht mal fünfzehn Jahre alt. Si tu crois xava, xava xava va, xava durer toujours la saison des za la saison des zamours … (Wenn Du gla, wenn Du glagla, wenn Du glaglagla lala, wenn Du glaubst, dass die Zeit der Lie, der Liehiebe ewig währt …) Seit langer Zeit schon glaubt Thomas Le Gall nicht mehr daran. Die Falten werden tiefer, das lockige Haar, inzwischen eher Salz als Pfeffer, zieht sich immer weiter von der Stirn zurück, das Gesicht wird fülliger, schwemmt ein wenig auf, der ehemals Vierzigjährige ist auf bestem Wege zum Mann von sechzig Jahren und bereitet sich auf noch Schlimmeres vor.

Auf der halbrunden Kaminuhr ist es neun. Thomas hat den Mechanismus des Glockenspiels außer Kraft gesetzt, um die Dauer der Sitzungen selbst zu kontrollieren. Thomas sitzt geduldig wartend im Sessel. Er liest Le Monde vom Vorvorabend, räumt ein paar Papiere auf. Sein erster Termin hat Verspätung. Anna Stein kommt immer zu spät. Zwei, zehn, manchmal fünfzehn Minuten, und stets aus gutem Grunde: der Babysitter, der nicht kam, die Pariser Staus, kein Parkplatz. Thomas hat ihr eine andere Uhrzeit vorgeschlagen, sie hat abgelehnt. Willst du gelten, mach dich selten? Thomas vertraut der Weisheit der Sprichwörter.

Anna Stein. Eine zwölfjährige Analyse, die auf ihr Ende zugeht. Die ersten Jahre hat Anna, wie viele andere, nur erzählt. Sie hat ihr Leben ausgebreitet, dann, als ihre Erinnerungen ausgeschöpft waren, nach jedem kleinsten Fetzen in ihrem Gedächtnis gegrapscht, sich wie eine versiegte Quelle gefühlt, im wörtlichen Sinne vertrocknet, hing ein Jahr lang, vielleicht auch etwas länger, in der Luft. Erst als sie sich geschlagen geben musste, erst als sie ihn voller Wut anbrüllte: «Aber was soll ich Ihnen denn sonst noch sagen?», konnte sie damit anfangen, zu reden ohne nachzudenken, konnte sie, mit Freud gesprochen, sagen, was «ihr gerade durch den Kopf ging», ohne dabei zu versuchen, eine Fiktion zu schaffen, eine narrative Logik herzustellen. Anna assoziiert seitdem, entdeckt Verknüpfungen, erschafft wieder Sinn. Sie kommt voran.

Vorgestern, in der letzten Minute der Sitzung, hatte sie noch fallen lassen: «Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, eine Bekanntschaft mit jemandem. Ein Mann, ein Schriftsteller.» Thomas hatte sich damit begnügt, ganz ohne Eile ein paar Worte in dem großen Heft, das er für Anna Stein angelegt hatte, zu notieren: «Bekanntschaft mit jemandem» – der Pleonasmus gibt ihm zu denken –, dann: «Mann», «Schriftsteller». Links schreibt er gesondert auf, was er aus der Erzählung an Faktischem heraushört, rechts unterstreicht er, was ihm dem Spiel der Sprache geschuldet scheint und eher auf eine Art der Formalisierung zurückzuführen wäre. Anna hat hinzugefügt: «Ein Blitz aus heiterem Himmel.» Thomas hatte sich über den elektrischen und befreienden Ausdruck amüsiert.

Dann hat er mit Bleistift eine gepunktete Linie gezeichnet, an deren Ende er den Buchstaben X geschrieben hat, den er mit dem A für Anna verband. Die Perspektive und die logische Anordnung verändernd, hat er die beiden Buchstaben X und A in einem ovalen Diagramm als Boole’sche Menge zusammengeführt. Er hat nicht darauf bestanden, dass sie weiterredet. Auf der Westminster-Uhr ist die halbe Stunde seit einigen Minuten überschritten. Er hat nur gesagt:

– Bis Donnerstag.

Anna

Anna Stein wird bald vierzig. Sie wirkt zehn Jahre jünger. In diesem gut situierten Milieu liegt die Norm eher bei fünf. Aber das unmittelbar bevorstehende Datum und die Hexerei der Zahlen lassen sie vor Angst erstarren, sie, die sich noch im Kometenschweif ihrer Jugend wähnt. Vierzig Jahre … Denn sie stellt sich vor, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt, wie in der Werbung für Haarwurzel-Lotionen; sie lebt bereits in der Trauer dessen, was einmal war, und in dem Schrecken vor dem, was erst noch kommen wird.

Eine Kindheitserinnerung: Anna ist sieben Jahre alt, hat eine Schwester, zwei Brüder, der jüngste fängt gerade erst an zu sprechen, sie ist die Älteste. Es ist nicht leicht, die Älteste zu sein, sie ist es, mit der man schimpft, denn die anderen sind noch zu klein dafür. Aber die bezaubernde Anna hat es verstanden, der Liebling ihrer Mutter zu bleiben. Sie hat ihre Geschwister im Halbkreis um sich herum aufgestellt. Das goldene Licht, das durchs Fenster fällt, ist das eines sich neigenden Tages, es ist wohl ein Sonntag auf dem Lande. Sie steht da, hat ein Buch in der Hand und liest vor. Sie würzt die Geschichte, die für ihren Geschmack zu simpel ist, mit Drachen und Feen, menschenfressenden Riesen und Prinzen, und alles wird immer verworrener, sie selbst verliert zuweilen den Faden. Die Kinder hören der fröhlichen und strahlenden großen Schwester fasziniert, gebannt, aber auch erschrocken zu. Mit großen Armbewegungen und mal springend mimt Anna die Handlung; sie achtet darauf, dass ihre Intonation die Aufmerksamkeit ihres jungen Publikums wachhält. Sie ist sich ganz sicher: Sie wird einmal Schauspielerin, oder Tänzerin, oder Sängerin.

Mit fünfzehn Jahren bindet Anna ihre schwarzen Haare zusammen, um ihren Nacken freizulegen. Triumphierend richtet sie sich in ihrem nagelneuen Frauenkörper ein: Sie trägt hautenge Kleider mit Leopardenmuster und hohe Absätze, herausfordernde Büstenhalter. Sie träumt von einem exponierten Schicksal, einer Karriere im Scheinwerferlicht, und die Namen der Städte New York, Buenos Aires, Schanghai machen sie schwindelig. Sie gründet eine Rockgruppe, deren Sängerin sie ist. Sie tauft ihre Band «Anna and her three Lovers». Denn schließlich sind der Gitarrist, der Bassist und der Schlagzeuger ja auch verliebt in sie. Sie werden es alle vergeblich sein, einer ein bisschen weniger als die anderen, aber nur ein ganz klein bisschen weniger.

Im Alter von zwanzig Jahren trägt Anna mit Eleganz den weißen Kittel der Medizinstudentin. Die Größe hat sie eher knapp gewählt, die Bequemlichkeit der Eleganz geopfert, sie trägt ihn dekolletiert, und da man sonst nur die Schuhe sehen kann, verwendet sie viel Energie auf deren Auswahl. Oft sind sie neonfarben. Die Jahre vergehen, sie wird Frau Doktor Stein. Sie ist klug, sie hat Spaß an der Sache, und sie schafft alle Examina: Sicher ist sie zu stolz, um im Studium zu scheitern. Sie ist noch nicht stolz genug, um es zu wagen, absichtlich durchzufallen. Das abenteuerliche Leben, für das man sich über so viele Verbote hinwegsetzen muss, rückt in die Ferne, sie weiß inzwischen, dass sie, trotz ihrer langen Beine und ihrer schönen Brüste, niemals in einem Kabarett tanzen wird. Ihre Mutter ist Ärztin, Anna wird Psychiaterin, sie heiratet einen Chirurgen, auch er ist Jude, sie haben zwei Kinder, erst Karl, dann Léa. «Ein kleines, jüdisches Unternehmen», sagt sie manchmal und lacht dabei. Aber von ihren Zwanzigern, dieser Sehnsucht nach Boheme, bleibt ihr ein unerschrockenes Auftreten, ein Leuchten in ihrem Lächeln. Ihre diskrete Art zuzugeben, dass sie den Traum von der Bühne nie ganz aufgegeben hat.

Ja, Anna ist Frau Doktor Stein geworden. Aber glaubt sie wirklich daran?

Eines Tages, als sie im Krankenhaus anruft, um einen Kollegen zu sprechen, sagt sie mit fester Stimme:

– Guten Tag, könnte ich bitte Frau Doktor Stein sprechen?

Bestürzt legt sie sofort auf, betet, dass die Dame in der Telefonzentrale ihre Stimme nicht erkannt hat. Sie wartet mehr als eine Stunde, bevor sie es wagt, erneut anzurufen.

Thomas und Louise

«Ein Blitz aus heiterem Himmel.» Thomas Le Gall hat zuerst gelächelt, als er diesen altbackenen Ausdruck aus Annas Mund vernahm. Er hat nicht gefragt, ob sie die Sekunden zwischen dem Aufleuchten des Blitzes und dem Grollen des Donners gezählt hat. Aber das Leben schlägt Kapriolen. Einige Stunden nach dieser Sitzung mit Anna wird auch Thomas unversehens vom Blitz getroffen. Und zwar beim «rituellen» Abendessen bei Samy Karamanlis, einem jungen Soziologen, der einmal pro Monat offenes Haus hat. Thomas kannte Samy nicht, aber ein Freund hatte ihn mitgenommen: «Du wirst dich nicht langweilen, du wirst Bekanntschaften machen, hübsche Frauen, reizende Leute.»

Samy bewohnt eine Dreizimmerwohnung in der Rue de Grenelle, dort, wo das 7. Arrondissement sich schon fürs Quartier Latin hält: hohe Räume, bürgerliche Einrichtung, die Fenster gehen auf einen gepflasterten Hof. Für einen Gehaltsempfänger des Nationalen Wissenschaftszentrums CNRS ist dies ein unerschwinglicher Luxus, aber der Vater dieses Forschers ist in Lausanne im Bankgeschäft tätig. Die Gäste, gut dreißig an der Zahl, scheinen sich hier regelmäßig einzufinden, aber die Unterhaltungen drehen sich selten um Privates. Thomas bewegt sich diskret von Gruppe zu Gruppe: Jemand anderer als er könnte sich jetzt damit amüsieren, hier eine Hysterikerin, dort einen Neurotiker oder einen Depressiven auszumachen. Thomas weiß, was das soziale Rollenspiel an Künstelei, an Schein und auch an Selbstkontrolle voraussetzt. Er verbietet sich das geringste Urteil.

Schnell bemerkt er eine junge Frau mit kurzen blonden Haaren, hellen Augen, die arg belagert wird. Sie lehnt in der großen Diele mit dem Rücken an der Wand, hält ein Glas mit einem orangefarbenen Cocktail in der Hand, dessen Oberfläche dank ihres Redeflusses vibriert. Thomas tritt näher heran, hört ihr zu. Er versteht, dass sie Anwältin ist. Sie spricht von der chinesischen, albanischen, rumänischen Mafia, der extremen Gewalttätigkeit, den offenen Drohungen, den Übersetzern, die sich nicht trauen, alles genau wiederzugeben, sie redet von der panischen Angst der Zeugen, dem Ziehen, das sie in der Magengrube verspürt, wenn sich die kalten Augen echter Mörder auf sie richten. Vor drei Wochen hat ein rumänischer Zuhälter eines seiner Mädchen gefesselt, mit Industrie-Klebeband geknebelt und in die Badewanne geworfen. Dann hat er sie mit der Rasierklinge langsam und tief aufgeschlitzt und fast in Stücke geschnitten. Ihr Blut ist «zwei oder drei Stunden lang» ausgelaufen, so die Schätzung des Gerichtsmediziners. Damit sie begreifen, wozu er fähig ist, hat der Zuhälter eins nach dem anderen alle Mädchen durchs Badezimmer defilieren lassen, hat sie gezwungen, die blutüberströmte Frau zu berühren, die noch nach Luft schnappte und deren Augen vor lauter Horror und Schmerz aus den Höhlen traten. Dann war sie endlich tot. Ein Kollege muss diesen Mann verteidigen, aber die Geschichte lässt sie nicht los. Während sie sie noch einmal erzählt, durchlebt die Anwältin den Albtraum aufs Neue, und ihre Worte schaffen es immer noch nicht, ihn zu vertreiben.

Mit einer hübschen Geste streicht sie eine herunterfallende Locke zurück, da bemerkt sie ihn plötzlich, sie lächelt ihm zu. Thomas weiß, dass sie ihn gefangen hat und dass er gerne gefangen werden will. Er spürt diesen unwiderstehlichen Magnetismus, dem er, einem Spieltrieb folgend, seine eigene Kraft entgegenstellt. In der Physik nennt man das auch Anziehungskraft. Zuerst bekommt er mit, dass diese Frau Louise heißt, Louise Blum, wie sie dann noch präzisiert. Ihre Gesichtszüge sind fein, ihre Schlankheit unterstreicht ihre sehnigen Formen. Was kann man sonst noch von ihr sagen, wie soll man wissen, was an ihr eine erotische Wirkung auf Thomas ausübte? Die kurz aufleuchtende Gewissheit, wie er sich später sagen wird, dass sie nur ihm ein Lächeln zugedacht hatte? Für sich selbst wiederholt er: Louise Blum. Er findet, dass sie eine ganz erstaunliche Ähnlichkeit mit ihrem Namen hat.

Der Zufall will, dass sie bei Tisch nebeneinandersitzen, aber wer glaubt schon an den Zufall? Sie spricht noch immer vom organisierten Verbrechen und von der Rolle der Verteidigung, weil man trotz allem verteidigen muss. Er bleibt eher still, weil er den Raum nicht mit seinen eigenen Worten füllen will und auch, weil er lieber sie reden hört … Er liebt ihre Stimme, die Dringlichkeit, die sie in die Worte legt. Dann, als sie etwas über ihn erfahren möchte, glaubt er, ihr seinen Beruf zu nennen, spricht aber nur das Wort «Analytiker» aus. Sie fragt: «Analyst?» Als ob sie ihn im Verdacht habe, ein Fachmann für Wirtschaft oder ein Banker zu sein. Er fügt das «Psycho» hinzu. Sie setzt eine interessierte Miene auf, vielleicht ist sie’s ja wirklich? Sie spielt die Besorgte:

– Ich mache oft ziemlich verrückte Dinge. Zum Beispiel rede ich mit mir selbst. Denken Sie, ich sollte eine Analyse machen?

– Jeder sollte eine Analyse machen, das sollte Pflicht sein, wie früher der Militärdienst.

Thomas scherzt nur halb. Sie nickt.

– Ich kenne einen Ort, wo jeder eine macht, eine echte Analysierten-Nation: East Village, in New York. Habe noch nie so viele Verrückte pro Quadratmeter gesehen.

Sie hat ein kehliges, etwas raues Lachen, ein Lachen, das ihm auf Anhieb gefällt.

Es folgt das übliche Gesellschaftsspiel: Sie suchen nach gemeinsamen Bekannten. Sie finden ohne Mühe welche: Er kennt vom Hörensagen eine ihrer Freundinnen, eine Psychiaterin, sie kennt einen Anwalt aus seinem Umfeld. Ohne zu zögern ruft sie aus:

– Das ist ein komplettes Arschloch!

Das ist ihr nicht nur so herausgerutscht, denn sie lacht:

– Der ist doch wohl kein enger Freund von Ihnen?

Thomas schüttelt verunsichert den Kopf, nickt dann aber. Denn es stimmt, er ist ein komplettes Arschloch. Und als sie weitergraben, finden sie Journalisten, ein paar Künstler …

– Es ist zum Verzweifeln, lächelt Louise.

– Was?

– Unsere Welt ist so klein … kein Mensch fällt je vom Himmel.

– Tut mir leid, seufzt Thomas.

Die Antwort ist nicht gerade originell, aber Thomas ist in der Tat betrübt. Wie gerne wäre er vom Himmel gefallen. Sie gehen rasch zum Du über, als wäre nichts natürlicher. Sie führt.

Geradezu nebenbei, zwischen zwei Sätzen, kommen ein Ehemann und Kinder zum Vorschein. Am Zwicken, das diese Worte verursachen, merkt Thomas, wie sehr ihn Louise anzieht. Aber aus der Art und Weise, wie sie ausgesprochen wurden, zieht Thomas keine Schlüsse, und ganz sicher nicht den, dass Louise ihn davon überzeugen will, sich davon überzeugen will, dass ihre Begegnung zu nichts weiter führen darf. Nein, während dieses ganzen Abendessens lässt er seine Erfahrung als Analytiker an der Garderobe hängen. Denn es stimmt auch, dass Frauen, die sagen, sie hätten einen Mann und zwei Kinder, manchmal nichts anderes sagen, als dass sie einen Mann und zwei Kinder haben. Sieh an, denkt er noch, Louise Blum könnte die blonde Zwillingsschwester von Anna Stein sein. Sie ähneln sich wirklich, und sogar ihr Leben ähnelt sich.

Die Zeit schreitet voran, der Abend wird bald zu Ende gehen, Louise verteilt ihre Mailadresse, ihre Telefonnummer. Sie hat keine Visitenkarten mehr, kritzelt ihre Angaben auf einen Zipfel der Tischdecke, den sie sorgfältig abreißt. Er faltet das rechteckige Stück Papier, das sie ihm hinhält, zusammen, steckt es in seine Jackentasche, prüft auf dem Heimweg zweimal nach, ob er es nicht verloren hat, und speichert die Adresse, kaum dass er zu Hause angekommen ist, auf seinem Computer und auf seinem Handy ab.

An diesem spätsommerlichen Vormittag nun schreibt Thomas, während er auf Anna Stein wartet, seine erste Mail an Louise Blum: reichlich spät – er hat sich gezwungen, einen ganzen Tag verstreichen zu lassen – und sehr vorsichtig im Hinblick auf sein wahres Verlangen: «Danke für diesen sehr angenehmen Abend, auch wenn ich wirklich nicht ganz auf der Höhe war. Ich hoffe, Dich bald wiederzusehen, bei Samy oder sonst wo. Herzlichst, Thomas (der Analytiker)» Nun, das ist nicht gerade originell, denkt Thomas resigniert. Aber wenn Louise trotz der Banalität dieser Nachricht antwortet, wäre das immerhin ein Beweis dafür, dass sie ihn nicht gänzlich uninteressant findet. Er streckt sich in seinem Sessel aus, reckt die Arme in die Höhe, gähnt lauthals, eine rituelle Geste, bei der der Körper versucht, aufwühlende Gedanken abzuschütteln. Klick. Senden. Der Mac imitiert das Rauschen des Windes, und der Neun-Uhr-Termin läutet an der Türe. Anna Stein hat zehn Minuten Verspätung.

Anna und Yves

Anna Stein ist vornehm gekleidet. Wie immer. Eine weite, weiße Hose, die am Hintern enger wird, damit seine Form besser zur Geltung kommt, eine nachtblaue, leicht transparente Bluse, ein Trenchcoat aus einem groben, schwarzen, schillernden Stoff. Sie wählt ihre Kleidung sorgfältig aus, ihre hochgewachsene Silhouette gestattet ihr, zu tragen, was bei anderen fatal wirken würde. Sie möchte schlank sein, für sie ist schlank gleichbedeutend mit diszipliniert. Zunehmen, da ist sie sich sicher, heißt sich gehenlassen.

Anna Stein lässt sich nieder, sie entschuldigt sich für die Verspätung: Ihre kleine Tochter Léa hatte Fieber, und außerdem gab es keinen Parkplatz. Sie macht es sich auf dem Diwan bequem und kommt sofort auf diese vor nunmehr zwei Tagen erwähnte Begegnung zurück. Sie greift die Worte wieder auf, die sie bereits benutzt hat: Er ist Schriftsteller, sie gibt seinen Namen preis, «Yves». Thomas radiert das X aus dem Schema des vorvorigen Tages aus, ersetzt es durch ein Y und zeichnet einen zweiten ovalen Ring um das A, der sie und ihren Mann Stanislas enthält. Schließlich zeichnet er ein drittes Oval, das ebenfalls Anna Stein enthält, aber diesmal fügt er seinen eigenen Namen, Thomas, hinzu. Anna Stein findet sich nunmehr an der Schnittstelle der drei Mengen und scheint zu keiner mehr zu gehören.

Yves ist «so alt wie Stan», ihr Mann, «oder nicht viel älter». In ihren Augen wirkt er «eher abgebrannt», und «außerdem wohnt er in Belleville». Schreiben war für Anna immer schon ein Phantasma, sie vermutet, dass es sich in Yves inkarnieren könnte. Seit einer Woche hat sie überhaupt keinen Appetit mehr. «Ich esse nichts mehr, ich habe schon mindestens zwei Kilo abgenommen.» Das erschreckt sie: «Ich verstehe nicht, was mit mir los ist.» Sie glaubt, dass sie Stan, kaum zu Hause angekommen, gleich am Abend ihrer ersten Begegnung alles gestanden hat. Sie hat ihm lediglich im beiläufigen Tonfall, mit dem man eine unangenehme Überraschung ankündigt, gesagt, dass sie bei einer Abendeinladung einen Mann getroffen hat, einen «Mann, der sie verwirrt hat», «zum ersten Mal seit langem». Stan wusste keine Antwort, hat beinahe sofort von etwas anderem gesprochen, von der Musikstunde, von Léas Fortschritten, vom Termin, den Annas Bruder wegen eines Augenproblems bei ihm gemacht hat. Anna Stein hätte sich gewünscht, dass ihr Mann reagiert, oder besser noch, dass er agiert, dass er instinktiv spürt, dass sie nur geredet hat, damit er sie zurückhält. Aber Stanislas hat die Tragweite dieser Worte nicht ermessen, oder er wollte sie nicht ermessen. Er ließ zu, dass sich die Tür für ihre Wunschvorstellungen einen Spaltbreit öffnete, und darüber ist sie zugleich wütend, enttäuscht und entzückt.

Yves hat ihr sein letztes Buch mit dem sonderbaren Titel Das zweiblättrige Kleeblatt geschenkt; er hat es mit einer möglichst harmlosen Widmung versehen. Das sehr kurze Werk ist die unerbittliche Erzählung von einem Debakel der Gefühle, es liefert die klinisch distanzierte Vivisektion des Trugbilds der Liebe – eine Geschichte, die so alt ist wie die Welt: Ein reifer Mann hat sich in eine junge Frau vernarrt, und nachdem er sie ein wenig, aber eben nicht genug, verführt hat, entschließt er sich, ihr nach Irland zu folgen – was den Titel erklärt –, wo er in dem großartigsten aller Fiaskos an ihrer Gleichgültigkeit zerbricht. Der ironische Stil der Erzählung hat sie zum Lachen gebracht, sie dachte: Dieser Mann kennt sich aus. Auch sein Stil, seine Leichtigkeit, wiegte sie in Sicherheit. Sie ist eine echte Leserin, kritisch und feinfühlig, sie hätte es abscheulich gefunden, wenn er sie enttäuscht hätte, wenn er wie ein Produzent von Dutzendware geschrieben hätte, aber wahrscheinlich war sie ohnehin nicht in dem Zustand, enttäuscht zu werden. Sie mag es, wie er über die Liebe zu sprechen weiß. Aber nicht diese Formulierung benutzt sie an jenem Morgen: Sie sagt «über Liebe sprechen». Thomas schreibt das auf.

Denn Thomas hört aufmerksam zu, achtet sogar auf Kleinigkeiten. Dies ist eine der morgendlichen Sitzungen, bei denen er fast gar nichts sagt, bei denen er Anna Stein nur einige Sätze wiederholen lässt, damit sie sich später klarmachen kann, dass es genau diese Sätze waren, die sie ausgesprochen hat. Er notiert sie, klassifiziert sie, ordnet sie. Sollte sie sie vergessen, wäre es an ihm, sie ihr wie ein guter Grundlinienspieler beim Tennis wieder zuzuspielen. Lange Jahre der Praxis haben ihn von der zentralen Bedeutung der Sprache überzeugt, aber er misstraut allzu wörtlichen Interpretationen.

Thomas interessiert sich für Yves: Ist er nicht selbst dieser reife Mann, der sich in eine junge Frau vernarrt? Vielleicht wird er eines seiner Bücher lesen, warum nicht gar jenes, das Anna Stein so überzeugt hat? Von guten Büchern lernt ein aufmerksamer Mensch stets mehr, und schneller, als vom Leben. Womöglich deswegen, weil es eine starke Analogie zwischen der Psychoanalyse und dem Schreiben gibt. Der Schriftsteller wie der Analytiker will gehört, will anerkannt werden und fürchtet, vom Denken und von der Sprache verschlungen zu werden. So nimmt Thomas Yves wahrscheinlich auch wie sein Doppel, sein Spiegelbild wahr. Und vielleicht ist selbst Anna Stein an diesem Wendepunkt der Analyse die Möglichkeit dieser Lesart bewusst. Thomas hat plötzlich die Befürchtung, seine eigene Geschichte könne sich unbemerkt zwischen Anna und ihn einschleichen. Bei dem Elan, der ihn Louise Blum zutreibt, bekommen die Worte von Anna Stein einen ungewöhnlichen Klang. Er muss darauf achten, seine Distanz zu wahren.

Thomas und Louise

Die Sitzung ist zu Ende, als der Bildschirm des Mac diskret aufblinkt.

Name und Vorname werden in nachtblauer Farbe angezeigt: Louise Blum. Sie hat schon geantwortet. Thomas fühlt, wie seine Atmung sich beschleunigt, er ärgert sich darüber. Er begleitet Anna hinaus, verabschiedet sie mit kalkulierter, oder besser: mit gedehnter Langsamkeit. Er schaut zu, wie sie sich entfernt, findet ihren Po wirklich sehr hübsch geformt. Zwar ist der Psychoanalytiker für den Analysierten keine wirkliche Person, aber Thomas ist es immer schwergefallen, in Anna Stein lediglich eine Dame ohne Unterleib zu sehen.

Dann schließt er die Tür, kehrt zum Computer zurück. Seine gespielte Ruhe steht in umgekehrt proportionalem Verhältnis zu seiner Ungeduld. Der Posteingang ist geöffnet, er wartet noch einige Augenblicke, als ob das Hinauszögern der Lektüre den Inhalt der Post beeinflussen könnte. Er wirft sich diesen Überrest von magischem Denken vor, hat aber seit langem eingesehen, dass er sich nie vollständig davon wird befreien können. Schließlich klickt er. Die Mail ist herzlich, kein Zweifel, ohne jedoch ganz seine Erwartungen zu erfüllen. Louise spricht den «sehr sympathischen» Abend an, sie plane ein Essen, «sehr sehr bald», mit ihren gemeinsamen Freunden. Thomas fürchtet plötzlich, sich getäuscht zu haben, dass sie ihm womöglich ihren Ehemann vorstellen will, ihre Kinder, sieht sich schon in den Rang eines Freundes zurückversetzt, oder, schlimmer, eines Freundes der Familie. Er antwortet, höflich, vorsichtig, dass er sie mit Freuden wiedersehen wolle, vielleicht aber eher ein Mittagessen? Ein Mittagessen hält den Ehepartner stets in Entfernung. Er hofft, dass sie begreifen wird. Ihre Antwort kommt fast umgehend: «Ein Mittagessen, ja. Morgen bin ich frei. Sonst nicht vor nächster Woche», steht in der Nachricht. Thomas lächelt, er antwortet: «Wo morgen?» Wusch und weg. Kaum eine Minute später die Antwort: «Morgen, 13 Uhr, Café Zimmer, am Châtelet.»

Er wagt jetzt eine letzte Mail:

«Einverstanden, morgen. Weißt Du, gestern habe ich Truffauts Baisers volés noch mal gesehen. Die letzte Szene hatte ich schon ganz vergessen: Claude Jade und Jean-Pierre Léaud beim Frühstück nach einer Liebesnacht. Sie streichen Butter auf den Zwieback, trinken Kaffee. Er bittet um ein Heft, einen Bleistift, sie gibt ihm beides: Er schreibt ein Wort oder zwei, reißt die Seite heraus, faltet sie und reicht sie ihr. Sie liest, nimmt das Heft, schreibt ebenfalls etwas auf, reißt auch die Seite heraus, faltet sie und reicht sie ihm. Sie tauschen auf diese Weise fünf, sechs Seiten, mehr nicht, von denen der Zuschauer nichts erfährt. Plötzlich holt Léaud einen Flaschenöffner aus der Tischschublade, und durch die ovale Öffnung, mit der man normalerweise die Kronkorken von den Flaschen hebt, schiebt er den Finger der jungen Frau, ganz so, als ob er ihr einen Ring ansteckte. Das ist einer der schönsten Heiratsanträge des Kinos. Erinnerst Du Dich an diese Szene? Findest Du nicht, dass sie das Wunder der Mails vorwegnimmt?»

Er klickt. Der Windhauch. Der alte Angsthase, der in ihm schlummert, bedauert plötzlich diese Geste. Einige Minuten später bekommt er Louises Antwort:

«Was Truffaut betrifft, ja, ich erinnere mich an die Szene. Berührt mich nicht, bin verheiratet.»

Berührt mich nicht, bin verheiratet. Thomas liest den Satz erneut, irgendetwas daran macht ihn stutzig. Plötzlich springt ihm die Doppeldeutigkeit von «berührt mich nicht» in die Augen. Der Psychoanalytiker lacht lauthals auf.

Louise

Jacques Chirac hat soeben die Nachfolge von François Mitterrand als Präsident der Republik angetreten, die UNO hat ihre Resolution 986, auch «Öl gegen Nahrungsmittel» genannt, verabschiedet, und die Rechtsanwältin Louise Blum ist vor kurzem fünfundzwanzig Jahre alt geworden. Die hochgewachsene junge Frau fürchtet nichts und niemanden, und ganz gewiss nicht die Aussicht, vor ihren Kollegen in dieser völlig absurd formulierten Causa «Warum ist die Concierge im Treppenhaus» plädieren zu müssen.

Hinter dem Namen «Conférence Berryer» verbirgt sich der Eloquenz-Wettbewerb der Pariser Anwaltskammer. Vor einer Art Operettenpräsident des Gerichtshofs, der stets ein Ehrengast ist – an diesem Abend ist es ein Schriftsteller –, und vor beinharten und unerbittlichen Schöffen müssen die jungen Anwälte eine humorvolle und virtuose Glanznummer abliefern. Die Übung ist ein Drahtseilakt, die Zuschauerplätze sind begehrt, und rar sind die Auserwählten. Louise gehört dazu: Vor einer halben Stunde hat sie per Los ihr Thema gezogen; schnell hat sie eine Gliederung konzipiert, logische Zusammenhänge geknüpft, einige Zitate notiert, die sie im Laufe der improvisierten Rede einfliegen lassen wird. Den zwölf Schöffen, die nur auf einen Schnitzer warten, muss man die Aufgabe erschweren: Louise will mit einer eher ernsten Bemerkung enden – das ist hier der Brauch – und dieses weiträumige Gebäude ansprechen, das wir das Leben nennen. Da der Gast die Schriftstellerei als Beruf betreibt, zitiert sie Georges Perec, spielt auf das Gebäude in Das Leben Gebrauchsanweisung an, konstruiert eine elegante Parallele zwischen der Treppe, die die Stockwerke verbindet, und dem Gesetz, diesem gemeinsamen Haus, das alle Menschen teilen, schafft eine Verbindung zwischen den häuslichen und bürgerlichen Regeln, zwischen der Haushüterin und dem Gesetzeshüter.

Aber zuerst muss man die Zuhörer zum Lachen bringen. Darin ist sie geübt:

– Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Mitglieder der Jury, ich vermute, dass ein solches Thema von den Herren Schöffen stammt, die ja allgemein für ihren Treppenwitz bekannt sind. Flache Witze werde ich vermeiden: Mein Vater, meine Mutter und meine Schwester sitzen im Saal. Jawohl, Herr Präsident, wie die Concierges so treffend sagen, ich habe die Verbindung nicht gekappt. Auf keinen Fall werde ich Bernard Tapie aufs Tapet bringen, ich habe, mit den Concierges, andere Teppiche zu klopfen. Auch auf Schüttelreime werde ich verzichten, obwohl der Beruf der Concierge – mal ist’s hier der Scheibenkleister, der sich löst, mal sind’s da die Blusen des Böhmen, die unerlaubt am Fenster hängen, und bei allem Streit im Haus ist’s stets eine böse Mitte, die man von ihr in ihrer Stellung erwartet – sich dafür geradezu anbietet.

Sie streicht die schlechten Wortspiele heraus, reiht eine verbale Pirouette an die nächste, das Publikum applaudiert, stampft mit den Füßen, pfeift. Louises Freunde stoßen sich mit dem Ellbogen in die Seite: Das fängt gut an, sie ist in Form.

Und richtig: Louise hält so gut drei Minuten durch. Um Luft zu holen, um Zeit zu gewinnen, greift sie auf einen Taschenspielertrick zurück. Sie wiederholt das Thema:

– Ja, meine Damen und Herren Mitglieder der Jury, warum ist die Concierge im Treppenhaus?

Da unterbricht sie sich plötzlich. Die sehr genau bemessene Zeit des Berryer steht still. Ihr Schweigen zieht sich in die Länge, ihre Freunde schauen sie besorgt an. Es bleiben ihr nur noch wenige Minuten.

Louise scheint abwesend zu sein. Ihre Wangen sind blass geworden, aus ihren blauen Augen ist jedes Leben verschwunden. Irgendetwas ist im Gange, die Stille wird immer tiefer, ein Unwohlsein macht sich breit, das hier ist kein Theater mehr.

– Ja, natürlich weiß ich, warum die Concierge im Treppenhaus ist.

Ihre Stimme ist verändert, ohne jede Effekthascherei. Louise schaut nicht mehr auf ihre Aufzeichnungen, der Schwung des Plädoyers hat der schieren Anspannung Platz gemacht. Louise atmet schneller, sie sieht den Saal nicht mehr:

– … Wir sind im Jahre 1942. Die Concierge ist im Treppenhaus, und hinter ihr sind zwei Polizisten mit Schirmmütze, die die Treppe hinaufsteigen

da sie ja im Treppenhaus ist und auf dem Schild über der Türklinke an der Hausmeisterloge steht die Concierge ist im Treppenhaus

und sie sagen guten Tag Madame bitte sagen Sie uns auf welcher Etage wohnen die Blums? Blum, wie Léon Blum

sie antwortet die Concierge sie antwortet vierter Stock links die Blums wohnen im vierten Stock links

oh ja das ist es was die Concierge antwortet

natürlich

und es stimmt dass sie in der vierten Etage links leben die Blums

man antwortete den Polizisten wenn man

eine Concierge ist leistet man keinen Widerstand

und ja die Polizisten läuten an der Türe der Blums Blum das weiß jeder ist deutsch

das heißt «Blume»

Blume wie in dem Lied von Marlene Dietrich Sag mir wo die Blumen sind

und übrigens sammeln die Polizisten die Blums wie Blumen ein

guten Tag Madame guten Tag Monsieur

französische Polizei

Sie müssen mitkommen

Ja es ist sehr früh aber nehmen Sie Ihre Sachen das ist besser man weiß ja nie das kann ein wenig länger dauern

und die Blums machen sich fertig

beeilen Sie sich bitte

und die Blums steigen mit den Kindern vier Etagen die Treppe herunter

die Kinder