Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Buch&media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

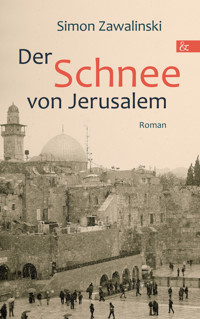

In seinem Roman "Der Schnee von Jerusalem" erzählt Simon Zawalinski in eindringlicher Sprache bewegende Lebensgeschichten zwischen Jerusalem und Frankfurt, Gliwice und Tel Aviv: von den Juden in Polen und in der Sowjetunion während der Kriegs- und Nachkriegszeit. Von den Schwierigkeiten, sich mit den ehemals verhassten Deutschen in deren Land zu arrangieren. Von schicksalhaften Begegnungen und alten Liebenden, die sich nach Jahren wiederfinden. Und von den Schwierigkeiten der jüdischen "Heimkehrer" beim Aufbau eines neuen Lebens in Eretz Israel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

buch & media

SIMON ZAWALINSKI, geboren 1952 in Stettin, lebte zunächst mit seinen Eltern in Polen. Während der antijüdischen Exzesse in den Jahren 1967–1970 emigrierte er nach Israel und von dort in die Bundesrepublik Deutschland, wo er sich in Frankfurt am Main niederließ. Noch in Polen schrieb er als Jugendlicher Gedichte und Erzählungen. In Israel redigierte er mit anderen Mitgliedern eine Kibbuzzeitung, für die er auch regelmäßig schrieb. In Deutschland war er Mitherausgeber und Autor einer polnischen Exilzeitschrift. Von ihm erschien bereits der Roman »Der Ostpark-Blues« (2010).

Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter www.buchmedia.de

September 2013 © 2013 Buch&media GmbH, München Lektorat: Christa Opitz-Schwab Umschlaggestaltung: Kay Fretwurst, Freienbrink unter Verwendung eines Fotos von © Matthias Troeger, Israel, www.matthiastroeger.com Printed in Germany · ISBN 978-3-86520-485-1

INHALT

1 Jerusalem im Schnee

2 Eine unverhoffte Begegnung

3 Reise nach Deutschland

4 Frankfurter Begegnungen

5 Masel tov

6 Ein bewegtes Leben

7 Wiedersehen

1 JERUSALEM IM SCHNEE

Es war Ende der 1960er-Jahre im Januar. In Jerusalem lag Schnee. Die Kotel ha Maaravi, die Westmauer des von den Römern zerstörten ehemaligen jüdischen Tempels, im Volksmund auch Klagemauer genannt, war kaum noch zugänglich. Die orthodoxen Jeschiwa-Schüler, die im Katamon-Viertel ansässig waren und ausgerechnet an diesem verschneiten Tag ihre Klagen loswerden wollten, kämpften mit den Widrigkeiten der Natur. Es schneite so stark, als wollte der Allmächtige diese alte, in die Jahre gekommene Stadt mit einem weißen Schleier überdecken. Die Schneeflocken waren größer als die üblichen, die jedes Jahr die Heilige Stadt in Weiß hüllen. Neben dem Eingang standen zwei Soldaten und unterhielten sich über das gestrige Fußballspiel zwischen Maccabi Netanja und Maccabi Tel Aviv. Man stritt über die jeweiligen Stars. Die einen hatten den Spiegler, die anderen den Spiegel. Es war langweilig und nicht gerade angenehm, bei diesem Wetter Dienst zu schieben, ein solches Ereignis musste man deshalb gebührend besprechen, erläutern und analysieren. Einer der Soldaten war eher klein und stämmig und hatte einen Oberlippenbart. Sein Antagonist war groß und kräftig, mit dunklem Haar auf dem Haupt.

»Hallo Tom!«, hörte ich eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um. Vor mir stand Zipi und lächelte unsicher. »Eigentlich dachte ich, du kommst nicht«, gestand sie leise.

»Ich auch«, entgegnete ich. Ich schaute auf das mir so bekannte Gesicht. Es war schmaler und ovaler geworden. Eine weiße Mütze bedeckte das dunkelblonde Haar. Die Augen, ja, die Augen, die waren so wie früher. Das waren eindeutig Zipis Augen.

Sie blickte nach oben zum Himmel. »So viel Schnee habe ich hier noch nie gesehen.«

»Ich auch nicht«, bestätigte ich. Sie betrachtete mich forschend, und ihre etwas traurigen Augen leuchteten plötzlich hell und intensiv. »Was für ein Problem hast du? Am Telefon hast du sehr ernst und niedergeschlagen geklungen«, fragte ich dann.

Sie schaute etwas verlegen, dann fasste sie Mut und legte los: »Es geht um eine alte Geschichte. Mein Vater hatte einen Bruder, der Mendel hieß. Etwa fünf Jahre vor dem Vernichtungskrieg gegen die Juden verließ Mendel seine Heimatstadt und wanderte nach Palästina aus. Da es keine Seeverbindung von Polen in den Nahen Osten gab, musste er zuerst nach Marseille und dann mit dem Schiff nach Haifa. Dort bekam er Arbeit beim Ausbau der Hafenanlagen. Aber mein Onkel hatte Pech. Er fiel in eine Grube und brach sich beide Beine, außerdem erlitt er schwere Kopfverletzungen. Die Ärzte kämpften um sein Leben und sie gewannen den Kampf. Nach den Operationen begann die Zeit der Rehabilitation. Mendel musste gehen lernen. Sein Gehirn war in Mitleidenschaft gezogen, er reagierte auf seine Umwelt nur sehr langsam und mit deutlicher Verspätung. Deshalb verbrachte er mehrere Jahre in Nervenheilanstalten. Geheilt schickte man ihn zum Bau der Straße von Tel Aviv nach Jerusalem. In der Nähe von Latrum wurden die Bauarbeiter von den arabischen Bewohnern mit Messern und Äxten angegriffen. Viele Arbeiter erlitten durch die Messerstiche tiefe Wunden. Meinen Onkel hat es besonders schwer erwischt. Ein Araber hackte ihm fast den linken Arm ab. Mendel wurde schwer verletzt in ein Jerusalemer Krankenhaus gebracht. Nach einem Jahr entließ man ihn nach Hause. Aber wo sollte er hin? Er hatte doch kein Zuhause. Er fand eine Schlafstelle in der Nähe der Klagemauer – vielleicht gerade an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen.« Zipi hielt inne, drehte sich um die eigene Achse und blickte sich gründlich um.

Die Soldaten hatten ein anderes Thema gefunden. Jetzt stritten sie, in welcher Basketballmannschaft die besten israelischen Korbjäger spielten, ob bei Maccabi oder bei Hapoel, beide aus Tel Aviv. Der eine schwärmte von Tal Brodie, der andere von dem Superwerfer Torenstein. Sie waren laut und wurden im Verlauf ihres Disputes noch lauter.

Zipi meinte ironisch: »Die haben Probleme!« Sie zeigte auf die beiden Soldaten.

»Dieser Dienst an der Waffe ist zermürbend, man braucht Abwechslung, um nicht überzuschnappen. Es ist nicht immer einfach, damit fertig zu werden. Die Jungs leiden. Das sehe ich ihnen an«, rechtfertigte ich ihr Verhalten. »Erzähl weiter«, bat ich dann um eine Fortsetzung ihrer Geschichte.

»Tags darauf bestieg Mendel den Bus nach Haifa. Dort arbeitete er dann in der Friedhofsgärtnerei. Im Jahr 1949 erhielt mein Vater von einem Freund aus der Warschauer Vorkriegszeit die Nachricht, dass Mendel gestorben sei und auf dem Friedhof von Haifa seine letzte Ruhe gefunden habe. Erst fünfzehn Jahre später durfte mein Vater als Tourist das Grab seines Bruders besuchen. Es war sehr heiß damals in Haifa, die Sonne hatte nicht die Absicht, jemanden zu verschonen. Mein Vater fühlte sich nicht besonders gut und er konnte das Grab seines Bruders nicht finden. Schließlich gab er entkräftet auf und suchte ein Restaurant auf, um sich von der Strapaze zu erholen. Da er die Grabstätte nicht ausfindig gemacht hatte, beschloss mein Vater, den Absender der Todesnachricht aufzusuchen. Unter der im Brief angegebenen Adresse war er leider nicht anzutreffen und niemand im Haus konnte sich an den Namen Jankiel Fleischerman erinnern. Unverrichteter Dinge musste Vater die Rückreise antreten. Erst nach vielen Jahren erfuhr er, dass Jankiel ganz in der Nähe seines alten Domizils wohnte, nur unter anderem Namen. Er hatte seinen Nachnamen Fleischerman in das hebräische Bassari geändert. Vor einiger Zeit ist er plötzlich verstorben.«

»Und was nun?«, fragte ich mit einer gewissen Enttäuschung.

»Ich habe Nachforschungen angestellt, die auch erfolgreich waren. Es gelang mir, Bassaris Tochter Galit ausfindig zu machen. Ihr Vater hatte eine Art Tagebuch geführt, das sehr aufschlussreich war. Von dort stammt auch die Geschichte von meinem Onkel. Was mich aber überrascht und auch verwirrt, ist die Tatsache, dass Mendel wohl aus irgendwelchen Gründen nach Jerusalem gegangen ist. Das fand Bassari heraus, nachdem er zuerst geglaubt hatte, Mendel sei verstorben, er aber sein Grab nirgendwo finden konnte. Das heißt, Mendel ist womöglich noch am Leben, womöglich sogar hier in Jerusalem!« Ihre Augen glänzten plötzlich und strahlten ein wenig Sonne auf den weißen Überzug, der Jerusalem einhüllte. »Verstehst du? Er könnte noch leben. Hier in Jerusalem.«

Sie sprach so laut, so euphorisch, dass die beiden Soldaten ihre Konversation unterbrachen und uns kritisch anschauten. Sie fanden wohl nichts Besorgniserregendes, denn sie widmeten sich gleich wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem kritischen Dialog. Diesmal ging es um die Frage, wer von den beiden Schriftstellern der bekanntere sei, Chaim Bialik oder Saul Tschernichowski. Sie waren sich einig, dass für die israelische Literatur beide sehr wichtig seien, genauso wie der Literaturnobelpreisträger Samuel Agnon.

Ich schlug vor, in ein Café zu gehen, denn meine Schuhe wurden immer feuchter und mir war auch langsam kalt. Etwa 800 Meter weiter fanden wir einen Laden, der zwar kein echtes Café war, wo aber ausgezeichneter Kaffee und Tee serviert wurden. Den Betreiber kannte ich noch von früher. Er hieß Dror Shkolnik und hatte über das Verhältnis des Julius von Byzanz zu den Juden Palästinas, die damals seine Untertanen waren, promoviert.

Zipi nahm einen Tee und dazu noch drei Löffel Zucker, was ich übertrieben fand, wozu ich mich aber nicht äußern wollte. »Hier ist es auch nicht besonders warm«, meinte sie und trank einen großen Schluck.

»So einen kalten Winter haben wir nicht jedes Jahr«, antwortete ich, und kostete ein Stück vom »besten Käsekuchen der Welt«, wie ihn Dror immer gerne titulierte. »Erzähl weiter, Zipi«, forderte ich sie auf.

»Da ist weiter nicht viel zu erzählen. Ich will meinen Onkel ausfindig machen. Mein Gefühl sagt mir, dass er noch lebt.«

»Und was soll ich tun?«

»Mir helfen, ihn zu finden.«

»Das wird nicht leicht, aber ich werde mein Bestes tun«, versprach ich.

Sie beugte sich zu mir und küsste mich voller Freude und Dankbarkeit.

Ich hatte noch zu tun, deshalb verabschiedete ich mich, und wir verabredeten uns für den morgigen Tag im Café des dicken Schlomo in der Altstadt. Ich arbeitete als Fremdenführer und auf mich wartete schon die nächste Touristengruppe.

Meine Führung galt einer Gruppe von christlichen Geistlichen aus den Vereinigten Staaten. Es waren sowohl Katholiken als auch Protestanten und Anhänger des Altchristentums dabei. Mein Hauptgesprächspartner war ein großer Farbiger, der die Kirchengemeinschaft von New Orleans vertrat.

Nach der Begrüßung entschuldigte ich mich für das Wetter und begann, die Fremden durch die verschneite Stadt zu führen. Da die Kirchenmänner die Geschichte von Jerusalem schon kannten, beschränkte ich mich auf ein paar geografische Angaben. »Die Stadt liegt auf einem Felsenviereck, etwas unterhalb des Hochlandkammes von Judäa. Sie hat acht Tore: das Zionstor, das Jaffator, das Neue Tor, das Damaskustor, das Herodestor, das St. Stephanstor, das Goldene Tor« – und noch eins, dessen Namen ich in diesem Augenblick vergessen hatte. Ich wollte schon etwas über die Zitadelle erzählen, als ein alter Mann mit Hut und besonders hübschem Schnauzer mich darauf hinwies, nur sieben Tore erwähnt zu haben.

»Wie heißt das achte?«, wollte er wissen.

»Das Löwentor«, rief jemand von der Gruppe.

»Das haben wir schon«, antwortete ihm ein großer schlanker Mann, der eine Wollmütze mit der Aufschrift I love Jesus auf seinem Haupt trug.

»Dann vielleicht das Osttor?«, fragte eine junge Pastorin in einem schicken Ledermantel.

»Mary, es gibt gar kein Osttor«, klärte der Mann mit der Jesus-Mütze seine unwissende Kollegin auf.

Ich nahm die Dame in Schutz. »Das Osttor existiert doch. Es heißt nur bei uns das Goldene Tor.«

Wir gingen weiter. Die Via Dolorosa entlang gelangten wir das Löwentor durchquerend zur Grabeskirche. Dann endlich erreichten wir die Westmauer. Durch das Tor schwärmten immer mehr Menschen in den Hof. Die beiden Soldaten standen immer noch vor dem Eingang und unterhielten sich nun über die Politiker. Und diesmal waren sie in der Einschätzung von deren Wirken einer Meinung. Sie hielten von der politischen Klasse unseres Landes nicht sehr viel, weder von der Regierung noch von der Opposition.

Ich erklärte meinen Zuhörern, dass der älteste Teil dieser Mauer aus einer sehr frühen Zeit stamme. »Hinter der Klagemauer sieht man schon den muslimischen Felsendom oder anders ausgedrückt die Omar-Moschee.«

Plötzlich hörte ich einen Schrei: »Ich habe es. Das achte Tor ist das Misttor.« Der Mann mit dem Schnauzer schaute überglücklich gen Himmel, als wollte er der Macht dort oben seinen Dank aussprechen.

In der Nähe des Felsendoms hatte Fuad al-Shatiri seinen Geschenkeladen. Fuad war ein netter Kerl, der früher in der Optikerbranche in Südägypten gearbeitet hatte. Da er ein entfernter Verwandter des Bürgermeisters von Bethlehem war, verhalf man ihm zu einem Laden in Alt-Jerusalem. Ich brachte immer wieder neue Touristengruppen zum Einkaufen von Souvenirs vorbei und bekam von ihm die zuvor vereinbarte Gratifikation. Er war zufrieden, ich war zufrieden, die Touristen waren zufrieden – nur das hiesige Finanzamt nicht.

Nach drei Stunden war meine Führung zu Ende. Aber die nächste Gruppe wartete schon, diesmal Pilger aus Kanada. Ich vermutete viele Jesus-Christus-Experten unter ihnen, denn sie wollten sich unbedingt die Grabeskirche eingehend anschauen. Also erzählte ich von Kaiser Konstantin, von seiner dem noch jungen Christentum ergebenen Mutter Helena und von der »Schädelstätte«, genannt Golgatha. Ich zeigte ihnen den Stein der Salbung an der Stelle, an der die drei Marias standen, die Todesangstkapelle, das Gefängnis Christi, den Altar der heiligen Maria Magdalena und noch vieles andere. Die Teilnehmer waren tief bewegt, in sich gekehrt lauschten sie meinen Erklärungen. Dann spendeten sie etwas Geld für die Erhaltung und Restaurierung der Kirche, und nach einem Gebet verließen wir eines der wichtigsten Symbole des Christentums.

Am Tag darauf wartete ich wie vereinbart vor dem Café auf Zipi. Es schneite nicht mehr, der Schnee wurde langsam zu Matsch. Der Himmel war wolkenlos, das weiße Intermezzo von gestern gehörte der Vergangenheit an. Schnee gehört zu Jerusalem so wenig wie der Kreml zu Paris. Zipi trug einen leichten Mantel und Stiefel. Ihr Haar wurde von der gleichen Wollmütze bedeckt wie gestern.

»Hast du einen Plan, nach dem wir vorgehen können?«, fragte sie mich gleich nach der Begrüßung.

»Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nicht nachgedacht«, antwortete ich etwas verlegen.

»Aber ich. Ich habe Krankenhäuser und psychiatrische Anstalten besucht, aber ohne Erfolg. Nirgendwo eine Spur.«

»Wie wäre es mit Alten- und Pflegeheimen?«, fragte ich.

»Eine gute Idee«, nickte Zipi. »Wie viele gibt es in Jerusalem?«

Auf diese Frage hatte ich keine Antwort parat. Wir beschlossen, eine Liste von diesen Einrichtungen zu machen und sie alle aufzusuchen. Das war unsere einzige Chance, denn im Einwohnermeldeamt der Stadt tauchte Mendels Name nicht auf und auch die Friedhofsverwaltung konnte uns nicht weiterhelfen. Wir teilten Jerusalem auf – nicht politisch, sondern in links und rechts vom Café. Ich erhielt die linke Seite, Zipi die rechte.

Nach meinen Recherchen befanden sich auf meinem Gebiet elf Einrichtungen dieser Art. Sie waren nicht groß und alle hatten Unterstützung nötig. Dem Staat oder der Stadt fehlte es an Mitteln, um Renovierungen durchzuführen. Die Bewohner dieser Anstalten lebten in eher ärmlichen Verhältnissen. Die Betreuung und Pflege war gesichert, wenn sie auch nicht den europäischen oder amerikanischen Standard erreichte. Die Insassen waren jedoch froh, ihren Lebensabend nicht allein verbringen zu müssen, und fühlten sich wohl. Das war jedenfalls mein subjektiver Eindruck. Während meiner Tour traf ich viele nette und interessante Menschen, leider aber nicht Zipis Onkel.

Ich musste mich beeilen, denn ich hatte an diesem Tag noch eine Touristengruppe zu führen. Es waren Theologiestudenten aus verschiedenen deutschen Städten. Das bayerische Element war überproportional vertreten. Einige Studenten kamen auch aus Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und der Pfalz. Unter den künftigen Kirchenleuten war auch eine Nonne, die dem hessischen Bistum Limburg angehörte. Sie hieß Schwester Henrike, war etwa Mitte zwanzig und schien mir sehr belesen zu sein. Jedenfalls fragte sie viel und half mir manchmal bei meinen Erklärungen, besonders dann, wenn ich an die Grenzen meiner Deutschkenntnisse stieß. Ich konnte zwar ohne Probleme eine Konversation in der deutschen Sprache führen, aber mein Wortschatz war noch ausbaufähig. Nach genauer Betrachtung entdeckte ich bei der Schwester einen gewissen Charme, eine nicht alltägliche Ausstrahlung. Sie schien mir anders zu sein als ihre männlichen Mitreisenden, sie passte einfach nicht zu ihnen. Es kann sein, dass ich mir das nur einbildete, aber diese Person begann mich zu beschäftigen.

Ich führte die Gruppe, wie schon ihre kanadischen Vorgänger, in die Grabeskirche. Und wieder spuckte ich meine Informationen aus: Auferstehung, die Stelle der Kreuzigung, Bischof Mercurius, Nikodemus, die Adamskapelle, Grotte der Kreuzauffindung, Altar der Mater Dolorosa, Säule der Geißelung. Dann zeigte ich den Teilnehmern die deutsche Erlöserkirche, die nur einen Katzensprung von der Grabeskirche entfernt ist. Ich erzählte von den Kreuzrittern, die im Mittelalter Jerusalem erobert hatten und dann in der Nähe des Platzes, wo wir uns jetzt befanden, den Johanniterorden gründeten. Die von ihnen gebaute Kirche, die Johanniterkirche, wurde später in ein Krankenhaus umgewandelt. Ich vergaß nicht zu erwähnen, dass die Kreuzfahrer, bevor sie aufbrachen, um Jerusalem von den »Ungläubigen« zu befreien, die »Befreiung« an der jüdischen Bevölkerung des westlichen Europas trainierten.

Schwester Henrike kam zu mir und meinte bedauernd: »Wozu diese bitteren Kommentare? Das haben Sie doch nicht nötig. Sie können so spannend erzählen.« Sie schaute mich interessiert an. »Sie haben wohl mit uns ein Problem, weil wir Deutsche sind?«

»Ich habe mit niemandem ein Problem, ganz gleich woher er stammt. Ich habe zu Deutschland keine besondere Beziehung. Ich habe nur auf die allseits bekannte Tatsache hingewiesen, dass die Kreuzritter ihre Massaker zuerst an den einheimischen Juden übten. Das ist doch in allen Geschichtsbüchern zu finden.«

»Aber aus ihrem Mund klang es fast wie der hilflose Schrei eines zutiefst verbitterten Menschen. Leider kann ich Ihre sarkastischen Bemerkungen nicht anders interpretieren.«

»Es tut mir leid, Sie so irritiert zu haben.«

Die Nonne lächelte. Ich lächelte zurück. »Wohnen Sie in Jerusalem?«, fragte sie.

»Meistens in Tel Aviv, zurzeit mache ich aber viele Führungen in Jerusalem, deswegen habe ich hier eine vorläufige Bleibe.«

»Ich muss zurück zur Gruppe«, verabschiedete sich Schwester Henrike unvermittelt.

»Sehen wir uns noch?«, fragte ich sie.

»Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Übermorgen verlassen wir Jerusalem.« Sie entfernte sich und schloss sich wieder ihren Mitreisenden an. Diese diskutierten noch über Gott und die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes.

Als ich meine Reisegruppe verließ, begann die Sonne schon ihre Abschiedstournee. Vom Schnee war keine Spur geblieben, es schien plötzlich wärmer zu werden.

Zipi wartete auf mich im Altstadtcafé. Ich konnte ihr keine guten Nachrichten präsentieren. Auch sie hatte nicht die geringste Spur von ihrem Onkel gefunden.

»Heute habe ich Rivka getroffen, mit der wir damals in der Schule waren«, erzählte sie.

»Die Freundin von Danny Feigenbaum?«

»Genau die. Sie ist noch dicker geworden.«

»Sie war schon damals nicht gerade dünn«, sagte ich, und wir mussten beide grinsen.

»Hast du mal jemanden aus unserer Schule gesehen?«, fragte Zipi.

»Nur den dünnen Nahum und Nathan. Nahum ist Buchhalter bei einem Literaturverlag hier in Jerusalem, Nathan arbeitet als Flugkapitän bei der El Al.«

»Da schau an, der Nathan ist Pilot – der Weiberheld von Katamon«, staunte Zipi.

»Katamon«, sagte ich nachdenklich zu mir selbst. »Zipi, in Katamon, in der Nähe unseres Gymnasiums, da steht doch ein großes Gebäude. Es ist, wenn ich mich recht entsinne, ein Alten- oder ein Pflegeheim oder beides zusammen. Tausend Mal bin ich an dieser Einrichtung vorbeigegangen, habe aber nicht bewusst darauf geachtet, worum es sich da handelt.«

Zipi schaute mich ungläubig an. »Mensch, du hast recht!«, rief sie dann freudig. »Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Genauso wie du habe ich nie überlegt, wer da wohnt. Vielleicht war mein Onkel die ganze Zeit in meiner Nähe, ohne dass ich von seiner Existenz wusste. Wie gut, dass ich jetzt beschlossen habe, ihn zu suchen. Spät, aber nicht zu spät! Mein Vater hielt ihn längst für tot, deshalb hat er nicht mehr nachgeforscht.«

»Liebe Zipi, wir wissen nicht, ob sich dein Onkel in Katamon aufhält und ob er überhaupt noch lebt. Mach dir bitte keine zu großen Hoffnungen.«

»Aber ich weiß, dass er lebt, ich spüre das! Du kannst das wohl nicht verstehen!«

»Das kann sein, Zipi. Es kann sein, dass ich deine Gefühle nicht verstehe, das war schon immer so mit uns.«

»Entschuldige, ich habe mich nicht ganz korrekt ausgedrückt! Ich wollte dich nicht kränken.«

»Hast du auch nicht. Das ist Schnee von gestern. Erzähl mir lieber, wie es deinem Vater gelungen ist, sein Heimatland zu verlassen und nach Israel zu kommen.«

Zipi lächelte mich an. Wir bestellten Kaffee und Kuchen. Draußen wurde es dunkel. Das Café hatte sich gefüllt, alle Plätze waren besetzt. Aus der Jukebox hörten wir die Stimme von Shoshana Kimchi, einer bekannten einheimischen Sängerin.

»Mein Vater hatte in der Stadt, in der wir wohnten, einige Beziehungen. Ohne Beziehungen hast du dort keine Chance, irgendetwas zu erreichen. Fast so wie hier. Es waren schlimme Zeiten und viele Juden wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Jüdische Einwohner wurden von den polnischen Behörden zur Persona non grata erklärt, einfach so über Nacht. Zuerst bekam mein Vater einen Reisepass ausgehändigt. Jeder Bürger Polens hatte ja seinen Pass abgeben müssen. So hatte der Staat die Kontrolle über seine Bürger und die Sicherheit, dass diese ihr Land nicht verlassen konnten. Man fragte meinen Vater, wohin er ausreisen wolle. Er wollte aber bleiben, was die Staatsdiener zuerst irritierte und dann zornig machte. Er wisse gar nicht, welche Chance man ihm biete, meinte der für Ausreiseangelegenheiten zuständige Beamte. Viele Bürger dieses Landes würden sich glücklich schätzen, wenn sie ins Ausland reisen dürften. ›Ich nicht‹, antwortete mein Vater und brachte damit diesen Menschen zu Weißglut. Er dürfe in ein westliches Land reisen, nicht in die DDR, nach Bulgarien, Rumänien oder in die Tschechoslowakei, nein, er könne nach Israel oder nach Schweden, Dänemark oder noch besser in die Vereinigten Staaten. Aber mein Vater blieb stur. Man hat ihn schließlich zur Ausreise genötigt, indem man ihm den Aufenthalt in Polen so vermieste, dass er schweren Herzens aufgab und der Empfehlung der Behörden folgte.

Wir alle erhielten sogenannte »Reisedokumente«, dokument podróży, die besagten, dass der Inhaber eines solchen Dokuments Kein Angehöriger der Volksrepublik Polen sei. Obwohl Bürger eines UNO-Mitgliedstaates, hat man uns die Staatsbürgerschaft aufgrund der jüdischen Volkszugehörigkeit entzogen. Und die übrige Welt schwieg, wie immer, wenn es um die Juden ging. Und so bestellten wir viele Holzkisten, in die wir unser ganzes Hab und Gut einpackten. Bevor diese das Land verlassen durften, wurden sie vom polnischen Zoll genauestens untersucht. Nun, ohne Erfolg wollten die Behörden nicht dastehen. Man fand also plötzlich Sachen wie alte Schallplatten, Vorkriegsliteratur in Originalausgaben oder einige Bilder, die nicht ausgeführt werden durften. Auch alte Zeitschriften, die mein Vater gleich nach Kriegsende im befreiten Polen zu sammeln begonnen hatte und in denen die ersten Jahre der kommunistischen Macht in diesem Land hautnah beschrieben wurden, mussten wir dort lassen. Manche geschichtlichen Zeugnisse schienen den Machthabern wohl nicht mehr vorzeigbar. Erst nach dieser ›Zensur‹ unseres polnischen Daseins durften die Holzkisten im Danziger Hafen auf ein Schiff gebracht werden.

Man hatte uns bei der Behörde empfohlen, lieber in die skandinavischen Länder, nach Frankreich, Großbritannien, in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada auszureisen, sogar in das allen verhasste Deutschland, nur nicht nach Israel. Auf Nachfrage meines Vaters erklärte man, im Nahen Osten sei es gefährlich, dort werde es zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit schlimmen Folgen für den jüdischen Staat und seine Bürger kommen. Die arabische Übermacht sei zu groß. ›Fahrt lieber nach Amerika, dort seid ihr sicher, dort werden euch eure Brüder schon nicht im Stich lassen.‹ Meine Eltern bedankten sich für so viel plötzlich gezeigte Fürsorge und Interesse an unserem Schicksal. Doch sie hatten ihre Marschroute schon festgelegt und wollten ihr folgen. Ihr Plan beinhaltete den Flug von Wien direkt nach Israel. Der Flughafen in Tel Aviv sollte der Ausgangspunkt für unsere Rückkehr in die alte Heimat, in die Urheimat unseres Volkes, werden. Mein Vater führte hier Regie und da war kein Platz für Kompromisse. Wir hätten damals in viele Länder ohne größere Probleme einreisen können. Doch wenn wir dieses Land schon verlassen mussten, dann sollte es nach Israel gehen.

Wir gaben unsere Wohnung samt dem dazugehörenden Schlüssel an die Hausverwaltung ab und sagten unseren Bekannten Lebewohl. Unsere Freunde waren schon längst abgefahren oder machten die letzten Vorbereitungen zur eigenen Abreise. Wir wurden von den Nachbarn herzlich verabschiedet, die uns für die Zukunft alles Gute wünschten. Ein Nachbar vom dritten Stock unseres Hauses brachte uns mit seinem Tatra zum Bahnhof. Er wünschte uns auf dem einzigen Gleis unseres Provinzbahnhofs eine gute Reise und die Erfüllung unserer Wünsche, und mit Tränen in den Augen bat er uns für einige ›dumme und ungebildete Menschen meines Volkes, die euch furchtbar zugesetzt haben‹, um Verzeihung. Das war rührend und klang ehrlich, sodass auch wir weinten und vor Rührung fast das Einsteigen verpasst hätten. Der Zug fuhr nach Warschau, wo wir am übernächsten Tag den Expresszug nach Wien besteigen wollten.

In Warschau übernachteten wir bei einem Kriegskameraden meines Vaters. So lange ich mich erinnern kann, riefen wir ihn ›Onkel‹, obwohl er mit uns nicht verwandt war. Seine Frau war für uns die ›Tante‹, sie war eine gute Freundin meiner Mutter. Der Onkel war und blieb ein regimetreuer Kommunist, den nichts umstimmen würde. Als in Polen die Judenhetze gestartet wurde und man die Juden für das gescheiterte Gomulka-Regime verantwortlich machte, da verteidigte der Onkel die größten Antisemiten, nur weil sie sich Kommunisten nannten und vorgaben, für die internationalistische Idee zu kämpfen. Seine Frau und ihre zwei Töchter konnten die Verlogenheit der kommunistischen Herrscher und auch des Onkels nicht mehr ertragen und stellten einen Ausreiseantrag nach Israel, welcher auch wohlwollend bearbeitet wurde. Der Onkel dagegen weigerte sich standhaft, seiner sozialistischen Heimat den Rücken zu kehren und schrieb ein Pamphlet über die zionistischen Machthaber Israels und ihre imperialistischen Helfer, welches in einer großen Tageszeitung veröffentlicht wurde. In seiner Warschauer Wohnung hingen Bilder von Lenin, Stalin, Chruschtschow und Gomulka an der Wand sowie von Marx, Engels, Dolores Ibarruri und Trotzki. Mit meinem Vater sprach er nur das Nötigste, denn all die Juden, die nun aus Polen auswanderten, waren für ihn Ratten, die das sinkende Schiff verließen. Die polnische Regierung und das polnische Volk hätten den Juden Obdach und Schutz gewährt und ihnen ein menschenwürdiges, diskriminierungsfreies Leben ermöglicht. Und nun würden wir das danken mit der Auswanderung in einen von den Imperialisten und ihren zionistischen Helfershelfern unrechtmäßig auf palästinensischem Boden errichteten Staat, der früher oder später von der Landkarte verschwinden würde. Diese Tiraden schickte er zwar in meine Richtung, sie waren aber für meinen Vater bestimmt. Der lächelte jedoch nur milde und las wohl zum letzten Mal die Parteizeitung Trybuna Ludu, die Volkstribüne. Der Onkel erinnerte an die Tatsache, dass der polnische König Kasimir der Große die jüdischen Flüchtlinge in ihrer größten Not aufgenommen hatte. Da schaltete sich der Vater offiziell ein und erklärte, niemand stelle die Größe und die Güte des polnischen Königs infrage, das jüdische Volk sei den Polen für die Aufnahme und Eingliederung auf ewig dankbar, das werde nie in Vergessenheit geraten. Nun aber seien andere Zeiten, man wolle uns hier nicht mehr haben. Außerdem habe unser Volk nach den langen Jahren in der Diaspora jetzt endlich ein eigenes Land. Keineswegs sei dieser nach zweitausendjährigem Exil neu aufgebaute jüdische Staat ein Muster an Rechtsstaatlichkeit und Humanität, aber es sei das einzige wirklich demokratische Staatswesen im Nahen und Mittleren Osten.

Der Onkel schwieg jetzt beharrlich und betrachtete diese zwei Monologe als beendet. Er brachte uns persönlich zum Warschauer Gdanski Bahnhof, von dem aus die meisten Züge in den Westen abfuhren. Dann küsste er uns alle und Tränen liefen über sein Gesicht, denn er verstand plötzlich das Gewicht dieser Situation, die Einmaligkeit dieses Ereignisses. Und er wusste, dass er uns nie wieder sehen würde. Der Eiserne Vorhang umhüllte ihn für immer und ließ ihn nicht mehr frei. Nach Jahren erfuhren wir, dass er in Ungnade gefallen war, seine Orden und Auszeichnungen zurückgeben musste und als zionistischer Bastard verunglimpft wurde. Alt, einsam und verbittert starb er in einem Warschauer Altenheim. Man hat ihn irgendwo begraben, unter seinem polnischen Namen Gerberski. Seinen jüdischen Namen nahm er mit ins Grab.«

Ich schaute in Zipis kummervolles Gesicht. In ihren jungen Jahren musste sie schon so viel durchmachen. Ich glaube aber, sie war auch dafür bestimmt zu kämpfen, die Schläge des Schicksals auf ihre schmalen Schultern zu leiten, um andere zu schützen – wie ein menschlicher Blitzableiter. Es war eine Art Bestimmtheit in ihr, die Menschen in ihren Bann zog, sie interessant machte. Eines Tages verzauberte sie mich und entführte mich in ein Traumland der Gefühle. Sie hatte die Gabe und die Fähigkeit, jeden zu faszinieren. Sie tat es unbewusst, ohne Absicht. Es wirkte alles so leicht, so ungezwungen, so natürlich.

Ganz besonders liebte ich ihre Augen. In ihnen sah ich ihre Geschichte, aber auch die Geschicke unseres Volkes. Ich stilisierte sie zu einer Ikone des Guten, Edlen, Einmaligen. Ich war wirklich zutiefst überzeugt von der Wahrhaftigkeit meiner Gedanken, von der Echtheit meines Empfindens, von der Reinheit meiner Gefühle.

Für mich war es damals eine schicksalhafte Begegnung, die mein Leben zwar nicht von Grund auf veränderte, aber doch sehr nachdrücklich beeinflusste. Ich war und bin ihr noch immer dankbar für die unzähligen Gespräche zu später Stunde, im Mondlicht und bei einem Glas Rotwein. Sogar in der Dunkelheit glaubte ich ihr besorgtes Antlitz zu erkennen, ihre unruhigen schwarzen Augen. Sie war und ist ein ganz besonderes Mädchen. Ich mag intelligente, gebildete, belesene Menschen, mit denen ich interessante Gespräche führen und von denen ich etwas lernen kann. Von Zipi lernte ich sehr viel, die Kultur des Gedankenaustausches zum Beispiel. Sie liebte Musik, die klassische genauso wie Pop oder Rock. Sie begeisterte sich für das Kino, insbesondere für die italienischen und französischen Klassiker. François Truffaut und seine Darsteller Catherine Deneuve und Michel Piccoli hatten es ihr besonders angetan. Auch dem polnischen Kino war sie zugetan. Filme wie »Das Messer im Wasser« oder »Asche und Diamant« und die Filmemacher Polanski und Wajda gehörten zu ihren Lieblingen. Sie brachte mir außerdem die polnische und russische Literatur näher und es gelang ihr sogar, mich für deutsche Schriftsteller zu interessieren, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Zweig, Brecht, Mann, Grass, Böll und Anna Seghers wurden für mich zu Begriffen.

Zipi war ein bemerkenswertes Mädchen, ein Wesen nicht von diesem Stern. Sie war kein einfacher Mensch, eher mit Problemen behaftet. Ihre Wutausbrüche waren schon legendär, ihre Spontaneität war grenzenlos, ihre Zähigkeit und ihre Energie schienen unendlich. Sie hatte einen besonderen Charme, dem sich niemand entziehen konnte.

Wir bestellten noch einmal Kaffee und Kuchen, und Zipi setzte ihre Erzählung fort.

»Der Zug in die Freiheit verließ zuerst langsam, dann schneller und schneller werdend den Bahnhof. Der falsche Onkel wurde immer kleiner. Als einen langsam verschwindenden Punkt, so behielt ich den ›Onkel‹ im Gedächtnis. Wir durchfuhren Schlesien und erreichten bei Zebrzydowice die Grenze zum Bruderstaat Tschechoslowakei. Der Zug war voll. Viele tschechoslowakische Bürger, die irgendetwas in Polen erledigt hatten, fuhren nach Hause. Auch einige österreichische Staatsbürger und sogar ein deutscher Geschäftsmann aus der Holzbranche, der in Polen gute Geschäfte getätigt hatte und jetzt zufrieden die Heimreise antrat, waren unter den Reisenden. In unserem Abteil spielten zwei polnische Firmendelegierte Karten, eine Dame mittleren Alters las eine polnische Frauenzeitschrift und drei junge Männer aus der Tschechoslowakei unterhielten sich über Fußball.

Die Grenzstation war nicht besonders groß. Kleine Häuschen mit roten Dachplatten und schmutzigen Fassaden standen in zwei Reihen an beiden Seiten der Bahnlinie. Von einer hellbraunen Baracke aus bewegten sich menschliche Gestalten in Richtung des Zuges. In einer Staubwolke, bestrahlt von der Mittagssonne, sahen sie ein wenig gespenstisch aus. Es waren drei Uniformierte – ein Offizier in Rang eines Majors und zwei Soldaten –, die mit Maschinengewehren ausgerüstet waren. Vor unserem Waggon machten sie halt.

Der Major, ein Mittfünfziger mit Schnauzbart, kam herein und verlangte von allen Reisenden die Reisepässe. Die meisten waren überrascht, aber da sie aus sozialistischen Ländern stammten, die sich auch Volksdemokratien nannten, wussten sie, dass jede Widerrede zwecklos war und nur zu Repressalien führen würde. Zuerst wurden die Tschechoslowaken und die polnischen Staatsangehörigen kontrolliert, dann waren wir, die ausgebürgerten ehemaligen polnischen Staatsbürger mosaischen Glaubens an der Reihe. Mein Vater gab dem Major unsere Reisedokumente. Der las alles sehr genau und fragte dann, ohne uns die Papiere wieder auszuhändigen, ob wir nicht deklarierte Gegenstände in unserem Gepäck hätten. Vater verneinte dies, was dem Offizier wohl nicht gefiel, denn er ermahnte uns, wir sollten uns genauestens erinnern, bevor es zu spät sei. Es sei doch bekannt, dass die Juden viel Gold, Silber und Diamanten mit sich führten. Ein wenig gereizt meinte Vater, das sei Schwachsinn, die Juden seien nicht anders als alle anderen Menschen und diese Aussage sei unwahr und verletzend. Der Soldat wurde nun wütend und verlangte zum letzten Mal die vollständige Herausgabe aller Wertsachen. Als mein Vater seine frühere Aussage noch einmal bekräftigte, rief der Major seine Soldaten und befahl ihnen, uns mitsamt unserem Gepäck aus dem Waggon zu holen. Unsere Reise sei hier an der Grenze zu Ende. Doch die Soldaten trafen auf überraschenden Widerstand unserer Mitreisenden. Die Tschechoslowaken protestierten lautstark und sprachen von Schikanen gegen die Juden und dass sich die polnischen Behörden schämen sollten. Die Dame, die in der Zeitschrift geblättert hatte, stellte sich als Anwältin vor und kritisierte scharf das Vorgehen der Militärs. Die Herren, die mit so viel Akribie ihre Schlachten am Kartentisch geführt hatten, waren Vertreter der Chemiebranche, die in Österreich irgendwelche Verträge ausarbeiten sollten. Sie baten, die Sache zu vergessen und den Zug endlich weiterfahren zu lassen, sonst kämen sie zu spät an.