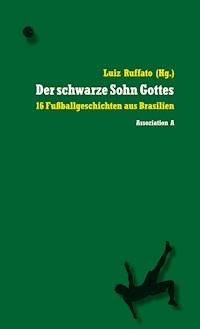

Der schwarze Sohn Gottes E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Assoziation A

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

16 Autorinnen und Autoren erzählen in dieser einzigartigen Anthologie Geschichten um und über den Fußball in Brasilien. Über die Träume, Hoffnungen und Wünsche, die sich mit ihm verbinden. Über die zauberhafte Magie des Balls, die ihm große brasilianische Spielerpersönlichkeiten wie Arthur Friedenreich, Garrincha, Pelé, Zico, Sócrates oder Ronaldinho zu entlocken vermochten. Über die Unvorhersehbarkeiten eines Spielverlaufs, der Härten, Ungerechtigkeiten und Überraschungen birgt, die nur von den alltäglichen Strapazen des Alltags übertroffen werden. Über sagenhafte Aufstiege und bittere Enttäuschungen, über Mythen, die das Phänomen Fußball wie kaum ein anderes hervorbringt. Mit Beiträgen von: Mário Araújo, Fernando Bonassi, Ronaldo Correia de Brito, Eliane Brum, Flávio Carneiro, André de Leones, Tatiana Salem Levy, Adriana Lisboa, Ana Paula Maia, Tércia Montenegro, Marcelo Moutinho, Rogério Pereira, Luiz Ruffato, Carola Saavedra, André SantAnna, Cristovão Tezza. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Kirsten Brandt, Anne Essel, Marianne Gareis, Markus Hediger, Maria Hummitzsch, Wanda Jakob und Michael Kegler.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Luiz Ruffato (Hg.)

Der schwarze Sohn Gottes

Vorbemerkung

Wir freuen uns sehr, dass dieses Buch zustande gekommen ist. Die Idee dazu verdanken wir einem Gespräch mit Mario Schenk auf der Buchmesse 2012.

Nach einer abendlichen Lesung von Luiz Ruffato gingen wir wie das so üblich ist mit ihm und etlichen anderen der brasilianischen Delegation in ein italienisches Restaurant zum Essen. Der Wein floss reichlich, die Stimmung war bestens und so wechselte das ob unserer mangelnden Portugiesischkenntnisse eher bruchstückhafte, aber nichtsdestotrotz äußerst lebhafte Gespräch (das nur durch die unermüdliche und ausdauernde Übersetzungshilfe von Anja Saile für uns halbwegs nachvollziehbar blieb) schon bald zum Thema Fußball. Die Augen leuchteten, die Lippen begannen merkwürdige Laute zu formen, die sich bei genauerem Hinhören als mehr oder weniger intelligente Sprüche und Gesänge verschiedenster brasilianischer und deutscher Fangruppen entpuppten, und die ganze Runde brach in ein unvermitteltes wie eigenartiges wiederkehrendes Gelächter aus.

Da war die Sache endgültig beschlossen: Ein literarisches Fußballbuch musste her, zumal 2014 die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien stattfindet.

Luiz Ruffato musste nicht lange nachdenken, ob er unserer Anfrage nach der Herausgeberschaft nachkommen würde. Genauso wenig wie die von ihm gleich im Anschluss an die Buchmesse angeschriebenen Autorinnen und Autoren. Alle sagten begeistert zu und lieferten ihre eigens für dieses Buch geschriebenen Erzählungen ab. Und auch die Übersetzerinnen und Übersetzer ließen sich mitreißen – obgleich sie allesamt mit Übersetzungsarbeiten im Vorfeld der Teilnahme Brasiliens als Ehrengastland der Buchmesse 2013 reichlich zu tun hatten. Sie diskutierten in Foren Übersetzungsvarianten fußballerischer Spezialsprache, ließen sich von ihren (immer noch meist) Söhnen, Männern oder fußballspielenden Freunden in so manche Geheimnisse der Balleroberung einweihen und beschäftigten sich mit einem Thema, von dem sie im Traum nicht gedacht hätten, es einmal zu ihrem zu machen.

Ihnen allen sei hiermit ganz herzlich gedankt.

Rainer Wendling & Theo Bruns (Assoziazion A)

Luiz Ruffato (Hg.)

Der schwarze Sohn Gottes

16 Fußballgeschichten aus Brasilien

Aus dem Portugiesischen von:Kirsten Brandt, Anne Essel, Marianne Gareis,Markus Hediger, Maria Hummitzsch,Wanda Jakob und Michael Kegler

Titel der Erstausgabe:Der schwarze Sohn Gottes – 16 Fußballgeschichten aus Brasilien

MINISTÉRIO DA CULTURAFundação BIBLIOTECA NACIONAL

Obra publicada com o apoio do Ministério da Cultura do Brasil | Fundação Biblioteca Nacional

Titel der brasilianischen Ausgabe: Entre as quatro linhas – contos brasileiros sobre futebol | © Luiz Ruffato

© der deutschsprachigen Originalausgabe Berlin | Hamburg | 2013 Assoziation A | Gneisenaustr. 2a | D-10961 [email protected] | [email protected] und Satz: kvISBN (Print) 978-3-86241-428-4ISBN (EPUB) 978-3-86241-606-6

Inhalt

Fußball und Literatur

Luiz Ruffato

Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten

Mário Araújo

3 x Fußball

Fernando Bonassi

Schlachthof

Ronaldo Correia de Brito

Raimundo und der Ball

Eliane Brum

Mein kleiner kubanischer Freund

Flávio Carneiro

Und was soll ich tun?

André de Leones

Ein Tag, ein Trikot

Tatiana Salem Levy

Der Zwischenfall

Adriana Lisboa

Geheimfriedhof

Ana Paula Maia

Vier Linien

Tércia Montenegro

Sonntag im Maracanã

Marcelo Moutinho

Der schwarze Sohn Gottes

Rogério Pereira

Die andere Seite des Spiels

Carola Saavedra

Die Geschichte des Fußballs

André Sant’Anna

Eine Frage der Moral

Cristovão Tezza

Ein Tor der Worte

Luiz Ruffato

Autorinnen und Autoren

Fußball und Literatur

Luiz Ruffato

Als gesichert gilt, dass der Fußball 1894 im Gepäck des englischstämmigen Charles Miller nach Brasilien kam, der von einem Studienaufenthalt in Großbritannien zwei Bälle mitbrachte, um hier seinen Sport ausüben zu können. Das erste Spiel dürfte dann im Herbst 1895 zwischen den Angestellten der Gaswerke und der São Paulo Railway ausgetragen worden sein. Letztere gewannen die Partie mit 4:2. Von da an verbreitete sich der Sport in Brasilien, das den beneidenswerten Titel des fünfmaligen Weltmeisters (1954, 1958, 1962, 1970, 1994 und 2002) hält, einer der wenigen und unangreifbaren Gründe für brasilianischen Nationalstolz. Es ist so gut wie unmöglich in Brasilien zu leben, ohne sich von den nicht endenden Diskussionen zu diesem Thema anstecken zu lassen, das heute Männer und Frauen gleichermaßen interessiert.

Brasiliens Literaten jedoch hielten von jeher einen gewissen Abstand zu dem Thema, lehnten es ab, als Hauptmotiv sowieso, ja selbst als Nebenschauplatz. Tatsache ist, dass die Protagonisten unserer erzählenden Prosa sich üblicherweise in Gesellschaftsschichten bewegen, die Fußball nicht als kollektive Manifestation wahrnehmen, entweder weil ihm der Makel eines Werkzeugs der Entfremdung anhaftet oder weil er einem Universum zugerechnet wird, das in unserer Belletristik kaum vorkommt, dem »Volk«, das fast immer »marginal« ist und nie der »Arbeiter«.

Interessanterweise weckt Fußball dagegen schon seit seinen Anfängen das Interesse der Intellektuellen. Bereits im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eroberte der Fußball, noch mit der Aura eines Sports der weißen, aristokratischen Elite behaftet, die mondänen Kolumnen der Zeitungen und hatte glühende Anhänger wie João do Rio (1881–1921), den der Glamour auf der Zuschauertribüne faszinierte, jenes »vortreffliche Arrangement lebendiger Schönheit«1, oder Coelho Neto (1864–1934)2, ein fanatischer Anhänger des Fluminense Futebol Clube3, doch auch erbitterte Gegner wie Lima Barreto (1881–1922).

Der Autor von Das Traurige Ende des Policarpo Quaresma4, Maximalist und Pazifist, sah im Fußball von seiner politischen Warte aus eine »Schule der Gewalt und der Brutalität«5 die »auf jede Weise und mit allen Mitteln« zu bekämpfen sei: »Ich kann weder zulassen noch mir vorstellen, dass die Bestimmung der Zivilisation Krieg heißt. Wenn dem so wäre, hätte sie keine Bedeutung. Die Bestimmung der Zivilisation ist der Friede, die Eintracht, die Harmonie zwischen den Menschen. Dafür haben die großen Herzen der Weisen, der Heiligen und der Künstler sich eingesetzt.«6

Anders jedoch als von Lima Barreto befürchtet, gelangte der Fußball in die entferntesten Winkel der Erde und wurde zum populärsten Sport der Welt, dessen Weltverband FIFA heute mehr Mitglieder (208) zählt als die UNO (192). Gleichzeitig hat Fußball die Gesellschaftskolumnen verlassen und seine eigene Abteilung in den Zeitungen bekommen, mit zahllosen Chronisten: von gelegentlichen wie Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) oder José Lins do Rego (1901–1957) bis zu professionellen wie Mário Filho (1908–1966), João Saldanha (1917–1990), Roberto Drummond (1933–2001) sowie Nelson Rodrigues (1912–1980), dem Größten von allen. Doch die Begeisterung der Chronisten sprang nie auf Romanautoren und Erzähler über. Fußball blieb fast immer draußen, ausgesperrt aus dem großen Haus der Belletristik.

Die ersten Berührungen indes waren vielversprechend. 1927 veröffentlichte Alcântara Machado Brás, Bexiga e Barra Funda, einen Band mit Kurzgeschichten, der auch das kleine Meisterwerk »Corinthians 2 × 1 Palestra« enthält. Im Jahr darauf taucht dieser Sport kurz in Macunaíma7 von Mário de Andrade (1893–1945) auf. Danach findet er nur noch sporadisch in Romane Einzug: Água Mãe (1941) von José Lins do Rego (1901–1975), O sol escuro (1966) von Macedo Miranda (1920–1975), Crônica do Valente Parintins (1976) von Ewelson Soares Pinto (1926), À saída do primeiro tempo (1978) von Renato Pompeu (1941), Segunda divisão (2005) von Clara Arreguy (1959), O segundo tempo (2006) von Michel Laub (1973). Außerdem widmen sich zwei Erzählbände dem Fußball: Maracanã Adeus (1980) von Edilberto Coutinho (1938–1995) und Contos de Futebol (1997) von Aldir Garcia Schlee (1934).8

Flávio Moreira da Costa (1942) organisierte 1986 die erste brasilianische Fußballanthologie Onze em campo mit Fußballgeschichten von neun Schriftstellern und zwei Schriftstellerinnen. Zwölf Jahre später erlebte das Buch eine erweiterte Neuauflage unter dem Titel Onze em campo e um banco de primeira, in der quasi von der Ersatzbank fünf weitere Autoren, darunter wiederum eine Frau, aufgenommen wurden.9 2006 wurde die Anthologie aus Anlass der Weltmeisterschaft in Deutschland abermals erweitert auf nun 22 Erzählerinnen und Erzähler und unter dem Titel 22 contistas em campo. Noch im selben Jahr erschienen in Brasilien drei weitere Fußballanthologien: Cyro de Mattos (1939) wählte 19 Texte für die von Juca Kfouri eingeleitete Anthologie Contos brasileiros de futebol10 aus, elf bis dahin unveröffentlichte Texte wurden für den Band 11 histórias de futebol zusammengetragen und Donos da Bola, herausgegeben von Eduardo Coelho, versammelt Fußballtexte unterschiedlicher Genres, darunter Glossen, Kurzgeschichten, Gedichte und Liedtexte.

Die vorliegende Anthologie nun ist ein weiterer Beweis, dass das Klima der Ablehnung des Fußballs als Thema der erzählenden Literatur sich verändert. Der Band enthält 15 der wichtigsten Namen der zeitgenössischen brasilianischen Literatur, die sich der Herausforderung gestellt haben, bisher unveröffentlichte11 Texte für ein zuerst auf Deutsch erscheinendes Buch beizusteuern.12 Mit dem Ziel, einige Kostproben der territorialen und kulturellen Komplexität eines so großen und unfassbaren Landes wie Brasilien zu geben, habe ich als Herausgeber mich entschieden, unterschiedliche Generationen zu Wort kommen zu lassen (der älteste Autor ist 62, der jüngste 33), unterschiedliche Regionen (fünf stammen aus dem Südwesten, vier aus dem Süden, zwei aus dem Nordosten, zwei aus dem mittleren Westen, und zwei wurden im Ausland geboren), unterschiedliche Wohnorte (fünf leben in Rio de Janeiro, vier in São Paulo, zwei in Curitiba und die anderen jeweils in Recife, Fortaleza, Brasília und den USA), neun Männer und sechs Frauen. Das Einzige, was mir nicht gelingen wollte, ist eine Balance zwischen der Größe und der Bedeutung der Clubs und ihrer Anhängerschaft unter den eingeladenen Schriftstellern. Flamengo, mit der größten, schönsten und sympathischsten Anhängerschaft in ganz Brasilien, wird, mit Ausnahme von mir, nur von einem Autor als Lieblingsmannschaft genannt, während Botafogo unter ihnen vier Anhänger hat, gefolgt von Fluminense und Atlético Paranaense mit jeweils zwei Anhängern und Coritiba, Palmeira, Vasco, Grêmio, Goiás und Fortaleza mit jeweils einem ...

Lieber Leser, nehmen Sie dieses Buch als einen Weg, Brasilien kennenzulernen, über eine der größten Leidenschaften seiner Bevölkerung, den Fußball!

Aus dem Portugiesischen von Michael Kegler

1Hora do foot-ball, in: Donos da bola. Rio de Janeiro: Língua Geral 2006, S. 130.

2Sein Sohn, João Coelho Neto (1905–1979) war als »Preguinho« bekannt, einer der besten Torschützen in der Geschichte von Fluminense und Nationalspieler bei der ersten Weltmeisterschaft in Uruguai 1930.

3Gegründet am 21. Juli 1902 von Oscar Cox, der den Fußball nach Rio de Janeiro brachte.

4Deutsch von Berthold Zilly, Zürich: Ammann, 2001.

5Lima Barreto: Toda crônica, hg. v. Beatriz Resende und Rachel Valença, Rio de Janeiro: Agir 2004, Bd. II, S. 526.

6Ebd., Bd. II, S. 343.

7Deutsch von Curt Mayer-Clason, Frankfurt: Suhrkamp 1982.

8Nach der 2:1-Niederlage gegen Uruguay bei der Weltmeisterschaft 1950 beschloss der brasilianische Fußballverband, das damals verwendete weiße Trikot auszumustern und schrieb einen landesweiten Wettbewerb für ein neues Trikot aus. Der junge Aldyr Garcia Schlee gewann diesen Wettbewerb mit seinem Entwurf des berühmten kanariengelben Trikots, der mutatis mutandis bis heute offiziellen Kleidung der brasilianischen Nationalmannschaft ist.

9Deutsch: Anpfiff aus Brasilien. Elf auf dem Platz, Frankfurt: TFM 2006.

10Deutsch: Samba Goal. Elf Geschichten aus Brasilien, München: dtv 2013.

11Mit zwei Ausnahmen: Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten von Mário Araújo und Mein kleiner kubanischer Freund von Flávio Carneiro sind bereits andernorts erschienen, wurden aber für diese Anthologie umgeschrieben.

12Auf Wunsch des Verlages hat Luiz Ruffato kurz vor Drucklegung auch die eigene Geschichte Ein Tor der Worte für diesen Band zur Verfügung gestellt.

Casquinha war nicht der,für den wir ihn hielten

Mário Araújo

1.

In der Küche weinte ein Mann: Casquinha war gestorben. Der Mann hatte das Buch Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten noch nicht gelesen. Casquinha war der berühmte Fußball-Star. »Der Weltgrößte«, laut der Zeitschrift Isto É Esporte. »Der Weltgrößte«, schrieb auch 11 Freunde. »Der Weltgrößte«, wie die Przeglad Sportowy unaufhörlich auf Polnisch betonte. »Der Weltgrößte«, wie die Gazzetta Dello Sport unermüdlich auf Italienisch behauptete. Tatsache ist, dass das Buch, geschrieben von einem bis dato unbekannten, jedoch sehr aufmerksamen Journalisten namens Édson Hipólito, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erschienen, aber bereits gedruckt war und darauf wartete, das Land zu überschwemmen.

Ein paar Wochen später war das sensationelle Buch auf dem Markt und erzählte, in Buchhandlungen und Kiosken würdevoll in vorderster Front platziert, Casquinhas Leben. Hätte der Mann seine Küche verlassen und wäre auf die Straße gegangen, hätte er es in jeder Buchhandlung entdeckt.

Madalena klammerte ein paar Unterhöschen an die Wäscheleine und nahm andere dafür ab. Sie betrat die Wohnküche, in der seit einigen Tagen ihr Mann herumlag, den Blick starr ins Leere gerichtet oder höchstens noch auf die Brotkrümel auf dem Tisch. So ging das seit Casquinhas Tod, der ein natürlicher Tod gewesen war. Dem Mann fehlte einfach eine Arbeit, deshalb bestand sein Leben darin, nachts zu schlafen und tagsüber herumzuliegen, außer wenn er beschloss, diese bescheidenen Tätigkeiten in umgekehrter Reihenfolge zu verrichten. Wer ihn an jenem tragischen Todestag in der Küche beobachtet hätte, wäre von der raumfüllenden Feuchtigkeit, die dieses Bild verströmte, beeindruckt gewesen. Die Wände des Hauses weinten, strömten einen feinen, nicht enden wollenden Regen aus, gleich dem Mann, der in nervösen Zuckungen weinte und schwitzte. Natürlich würde sich die Lage irgendwann wieder normalisieren und der Alltagsroutine Platz machen. Das erhoffte sich zumindest Madalena, und so kam es auch. Madalena dachte: »Jetzt hast du dein ganzes Leben so zugebracht, hast immer nur rumgehangen, warst ständig in irgendwas gefangen, was auch immer was auch immer das war, und hast ihn bewundert, aber was bringt dir das jetzt?«

Madalena stellte sich lediglich vor, dass sie das sagte. Es gab Tage, an denen sie viel nachdachte, und manchmal gab es sogar Gelegenheiten, das zu äußern. Doch diesmal sagte sie nichts, sondern ging mit ihren Unterhöschen, die auf die Begegnung mit dem Bügeleisen warteten, hinaus.

Hinter seiner Ladentheke machte sich ein tüchtiger Buchhändler – Schnauzbart, kariertes Hemd, nach Lavendel duftend – an die Arbeit. Rechenmaschine, Block, Bleistift: Erste Auflage zwanzigtausend, im ersten Monat verkauft. Der Laden hatte hundert Exemplare bekommen – in einer Woche nachbestellen, nicht warten, bis alle verkauft sind, mindestens weitere fünfzig bestellen – und dann die zweite Auflage abwarten, die dritte und so weiter.

Der Mann überlegte, was er mit dem Erlös für seine Familie kaufen könnte, schließlich war er alleiniger Besitzer der Buchhandlung – er und seine dicke Gattin. Ein Surfbrett für den Jungen, dachte er, eine Flasche Chivas, ein neues Handy, ein Laufband, ein neues Fläschchen Lavendelduft.

Aber worum geht es eigentlich in diesem Buch, was ist es, das die Leute, die es lesen, Ahs und Ohs ausstoßen und sich in Gruppen zusammenfinden lässt, die, erstaunt über so viel nackte Wahrheit, zu diskutieren und zu kommentieren beginnen?

Die Menschen in diesem Land lieben es, sich endlose Geschichten über Casquinha, den Fußballstar, zu erzählen, wenn sie zufällig miteinander ins Gespräch kommen. Das war schon immer so. Manche waren sogar bei seinen Spielen dabei, die Jüngeren haben Videoaufzeichnungen gesehen, jedenfalls haben sie alle auf irgendeine Art das Phänomen Casquinha erlebt, das nun die Fachzeitschriften und lokalen Zeitungen füllt. Sie berichten auch über das, was sie in Meine Geschichte, der alten, aus Casquinhas Feder stammenden Biografie, gelesen haben, die in einige andere Sprachen übersetzt wurde, darunter Tschechisch, Rumänisch, Englisch, Schwedisch und Sowjetisch. In die Sprachen jener Länder also, denen Casquinha unermüdlich im Schweiße seines Trikots eine Niederlage zugefügt hat – grr! – im Schweiße seiner Füße – grrrr! – im Schweiße seines Antlitzes, und mit seiner Begabung, den Gegner auszuschalten.

2.

Ich bin in Passa Quatro in Minas Gerais geboren und habe ein Leben geführt, wie es alle Jungs in einer solchen Kleinstadt führen. Ich war bereits das vierte Kind der Familie, drei weitere sollten noch folgen, eine Familie von beachtlicher Größe, aber nicht ganz so beachtlich war das, was mein Vater als Maschinist und Heizer bei der Eisenbahn verdiente. Meine älteren Geschwister fingen früh an zu arbeiten, um meine Eltern zu unterstützen, während ich mein goldenes Zeitalter erlebte und von allen Seiten verwöhnt wurde, natürlich auch deshalb, weil ich noch gar nichts anderes tun konnte als spielen. Mein Vater spielte einen klassischen Mittelstürmer beim Sportverein von Passa Quatro, den es heute nicht mehr gibt, er spielte mittelmäßig, war eine Zeit lang nur Ersatzspieler, doch Fußball war sein Leben, und das hat er an seine Kinder weitergegeben, insbesondere an mich, der ich noch klein war. Draußen auf der Straße gab es eine Horde Kinder mit einem Ball aus Lumpen oder auch aus Leder, sie rannten sich gegenseitig über den Haufen auf dem unebenen, holperigen Gelände – und ich mittendrin, schmächtig, taumelnd, weil ich diesem Gerangel noch nicht gewachsen war. Und so ging das den ganzen Tag, bis es Nacht wurde. Ihr hättet meine Mutter sehen sollen, wie sie mich immer gerufen hat, am Spielfeldrand stand sie und brüllte: »Casquinha! Casquinha!«, sie brüllte so laut, dass mir die Ohren wehtaten, unaufhörlich brüllte sie, bis es ihr schließlich gelang, mich zu schnappen und mir fast die Ohren abzureißen. Wir zogen um nach Mococa im Bundesstaat São Paulo, und ich musste mir meine Zeit zwischen Schule und Fußball aufteilen. Da hättet ihr Dona Amália sehen sollen, wie sie mich jeden Tag von der Haustür aus an meine Hausaufgaben beorderte. Dann musste ich anfangen zu arbeiten, als Schuhputzer auf dem zentralen Platz, um meine Eltern zu unterstützen, und so wurde meine Zeit dreigeteilt – doch am stärksten schlug mein Herz für den Fußball. Wir zogen um nach Campinas, ebenfalls im Bundesstaat São Paulo, und obwohl ich schon groß war, wurde ich von meinem Bruder Zeca an die Hand genommen und einem Fußballclub vorgestellt. Der Trainer dort sah mich an und erkannte auf Anhieb, dass mein Adamsapfel vor Nervosität zuckte. Die Arbeit als Schuhputzer vernachlässigte ich etwas, weil das Training mir alles abverlangte und ich mich voll darauf einließ, doch dass ich zur Schule ging, darauf bestand die ganze Familie. Irgendwann durfte ich dann spielen, in den letzten fünfzehn Minuten eines Freundschaftsspiels, und schoss gleich zwei Tore, es war ein Spiel, bei dem es so aussah, als würde meine Mannschaft 1:2 verlieren, doch ich drehte mit meinen beiden Toren das Spiel in ein 3:2. Von da an war ich immer dabei und schoss von an in allen Spielen Tore und wurde schließlich zum Torschützenkönig der Meisterschaft gekürt, mit einer nie dagewesenen Trefferzahl. Ich wurde ausgezeichnet. Damals habe ich an eure Eltern gedacht, an mein Land, an die Armen in meinem Land, zu denen auch meine Eltern zählten, und kurz darauf wurde ich in die Nationalmannschaft berufen und bestritt mein erstes Spiel, schoss ein paar Tore und durfte als Ersatzspieler an der WM teilnehmen. Doch dann verletzte sich Lelé, ein Stammspieler und mein großes Idol, bei einem der entscheidenden Spiele, und ich sollte für ihn einspringen, was eine riesige Herausforderung für mich war. Meine Oberschenkelmuskulatur war nicht hundertprozentig in Ordnung, aber ich sage euch, und das ist die Wahrheit, die reine Wahrheit, dass ich aufs Spielfeld lief, mich zu unserem Masseur umdrehte und ihm zweimal zuzwinkerte.

Ich weiß nicht, was dann mit mir passiert ist, weiß nur, dass meine Beinmuskeln bei diesem Zwinkern hart wie Stein wurden. In der zweiundzwanzigsten Spielminute der zweiten Halbzeit dieses entscheidenden Spiels lag die brasilianische Nationalmannschaft zwei Tore zurück, und ich nahm einen scheinbar verlorenen Ball an, zog an einem Spieler vorbei, zog an zwei weiteren vorbei, zog an noch einem vorbei, der mir einen Schlag versetzte, was ich aber nicht beachtete – steinharte Muskeln – ich umspielte den Torwart und schoss das Tor, das meine Mitspieler wieder aufbaute. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Fußballtröten bereits ihre Sympathien für unsere Mannschaft und die magischen Füße von Casquinha zum Ausdruck gebracht, und der Ball landete auf wundersame Weise noch dreimal im gegnerischen Netz.

Ich habe viel geweint nach diesem Spiel im Land dieser riesigen Gringos, habe an mein Land gedacht, an die Kinder in meinem Land, an die Minderheiten in meinem Land, an die saftig grünen Wälder in meinem Land, an die Armen in meinem Land und daran, wie man ihnen am besten helfen kann.

Es heißt, Casquinha habe einmal ein Tor von der Mittellinie und ein anderes von der Eckfahne aus geschossen sowie eines von außerhalb des Spielfelds, was der Schiedsrichter aber nicht bemerkte, und eines, indem er den Gegner direkt in die Flugbahn des Balls geschubst hat (bei einem echten Star entspringen die Regelverletzungen wahrer Genialität).

Nach Tausenden von Toren, den unglaublichsten, den sensationellsten, den spontansten, den verblüffendsten, den beispiellosesten, den trickreichsten etc. etc. beschloss Casquinha aufzuhören. Wichtige Persönlichkeiten, nicht nur aus der Welt des Sports, sondern auch aus anderen Bereichen – aus allen möglichen Bereichen – setzten sich händeringend dafür ein, dass er weitermachte. Doch Casquinha mit seinem klaren Willen und seiner unendlichen Weisheit kündigte an, er wolle seine Genialität künftig auf andere Betätigungsfelder, darunter die Politik und die Kunst, ausweiten. Daraufhin verlagerten die wichtigen Persönlichkeiten ihre Energien darauf, ihn zu ehren.

Mehrere Tage lang ließen die Angestellten der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke, der Stadtreinigung und der Friedhofsverwaltung von Passa Quatro, jener Kleinstadt in Minas Gerais, eine endlos lange (und bereits völlig mit Fett und anderen Substanzen verschmierte) Liste auf den Straßen, in den Häusern, in Geschäften und öffentlichen Behörden zirkulieren und sammelten Geld, damit der Bürgermeister dieser unbedeutenden Stadt – unbedeutend und ohne finanzielle Mittel – in den Flieger steigen und in New York an den Feierlichkeiten teilnehmen konnte.

In New York gab es riesige Schaumgebilde aus Kernseife in Plastikwannen. Und die Besucher durften Zeichnungen entwerfen, indem sie den Schaum mit ihrem Urinstrahl durchschnitten. Auf diese Weise entstanden entweder unglaubliche oder auch völlig banale Bilder. Den Männern gelang das aus bekannten Gründen besser, was jedoch keineswegs die Überlegenheit des männlichen Geschlechts über das weibliche beweist. In einem anderen Pavillon stand mitten im zentralen Ausstellungsraum ein Objekt aus Papier, das die Leute zwang, darum herumzugehen und, indes vergebens, zu versuchen, diesem zu gleichen. In einem weiteren Pavillon traf man Horden elegant gekleideter Menschen mit kaleidoskopischen Cocktails an, serviert von eitlen Kellnern (es gab auch einfache Leute, doch die waren perfekt getarnt).

»Casquinha wird heute Abend der ›Weltbürger‹-Titel verliehen, und fortan wird er für immer die Ehre haben, diesen Titel zu tragen. Der Präsident der Sportlervereinigung wird ihm nun ein gewichtiges, prächtiges Diplom in der Größe von 80 × 50 Zentimetern überreichen, mit einer Widmung in goldenen gotischen Lettern«, sagte der Conférencier.

Man rang ihm ein Interview ab, eines der unzähligen, die er in diesem ganzen Durcheinander von Umarmungen, ausgesprochenen Toasts, Verabschiedungen und Ehrungen der Welt an den Sportler und Fußballstar Casquinha gab.

Interview:

- Casquinha, what advice would you give to a young player at the beginning of his career? (Übersetzung: Casquinha, welchen Rat würden Sie einem jungen, am Anfang seiner Karriere stehenden Spieler geben?)

- Well, I’ d tell him to work hard, very hard. It was by training full-time every day when I was only sixteen that I found my place in the senior team. (Übersetzung: Nun, ich würde ihm sagen, dass er hart arbeiten soll, sehr hart. Nur weil ich mit sechzehn täglich Vollzeit trainiert habe, habe ich es in der Erwachsenenmannschaft geschafft.)

- What’s the greatest of all moments for a soccer player? (Übersetzung: Welches ist der bedeutendste Augenblick für einen Fußballspieler?)

- Certainly it’s when you get on the pitch and see that thousands of fans have bought the tickets to enjoy your performance. (Übersetzung: Das ist ganz bestimmt der Augenblick, wenn du auf den Rasen kommst und die Tausenden von Fans siehst, die Tickets gekauft haben, um dich spielen zu sehen.)

- What are your plans for the future? Do you intend to dedicate more time to your hobbies? (Übersetzung: Was für Zukunftspläne haben Sie? Haben Sie vor, mehr Zeit für Ihre Hobbies aufzuwenden?)

- Well, I once thought of writing an autobiography – maybe it could become a best-seller. (Laughs.) Or perhaps I’ d try the show business ... But I won’t have enough time, there’s a lot of work to be done. (Übersetzung: Na ja, ich dachte mal daran, eine Autobiografie zu schreiben – ich glaube, das könnte ein Bestseller werden. (Lacht.) Oder wer weiß, vielleicht gehe ich ins Show Business ... aber ich glaube, dafür werde ich nicht genügend Zeit haben, es gibt viel zu tun.)

- No fear of stress? (Übersetzung: Keine Angst vor Stress?)

- I have just made a checkup and I’m really OK. I’m the kind of guy who never exaggerates. I can take one or two drinks but never an overdose. (Laughs.) (Übersetzung: Ich habe gerade einen Gesundheitscheck gemacht und bin wirklich fit. Ich bin eher der Typ, der niemals übertreibt. Vielleicht trinke ich mal einen oder zwei Drinks, aber niemals eine Überdosis. (Lacht.)

Dann wurde Casquinha noch ein bisschen sentimentaler, weinte noch ein bisschen mehr und umarmte andere Leute oder auch dieselben noch ein bisschen mehr.

Die Lichter der Welt wurden entfacht und die Stimmen erklangen: »King!«, »Roi!«, »König!«, »Rei!«, »Rey!«, »Kokuo!«, »Korol!«, »Koning!«, »Kral!«, »Oba!«, »Karalius!«, »Király!«, »Harí!«, »Król!«, »Re!«, »Vua!«, »Mfalme!«, »Malik!«, »Mbret!«, »Errege!«, »Konungur«, »Kuningas!« »Raja!«, »Vasiliás!«, »Rege!«, »Wang!«, »Konge!«, »T’agavor!«, »Rex!«, »King!«, »Roi!«, »König!«, »Rei!«, »Rey!«, »Kokuo!«, »Korol!«, »Koning!«, »Kral!«, »Oba!«, »Karalius!« etc.

3.

Die Zeitungen sind immer die Ersten. Dann kommen die Zeitschriften und als Letztes die Bücher.

Die Zeitungen verbreiten sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit, werden immer mehr Augen zugänglich, aufgerissenen, überraschten Augen, sie gelangen in immer mehr Hände, obwohl Zeitungen stets schmutzig und mit einer Tinte getränkt sind, die bei der leisesten Berührung abfärbt. Vor gut platzierten Schlagzeilen drängen sich immerzu Menschen an den Kiosken, gelegentlich auch schmutzige, vor allem dann, wenn Blut fließt.

Etwa fünfzehn bis zwanzig solcher Menschen bestaunten am Tag nach Casquinhas Tod ohnmächtig die Zeitungsfotos. Es gab zwei Arten von Fotos. Doch nur wenige Schaulustige bevorzugten die heiteren, auf denen Casquinha mit seinem offenen, charismatischen Lächeln zu sehen war, Casquinhas Salto nach einem weiteren Tor, Casquinha in kristalliner Explosion auf 15 × 15 cm, Casquinha, den die Schwulen sich schwul wünschten, die Weißen weiß, die Gelben gelb. Die überwältigende Mehrheit wandte sich spontan den Fotos von Casquinhas Leichnam zu, diesem eindeutigen Leichnam, der trotz seiner würdevollen Verpackung nun von dieser Erde weichen würde. Das gedruckte Material über Casquinhas Ableben wurde selbstredend in sämtliche Haushalte getragen, wo deren Bewohner seinen bittersüßen Geschmack schmerzlich auskosten konnten. Eine Traurigkeit befiel die Menschen. Eine Befriedigung erfasste ihre Herzen, erwärmte sie, erwärmte sie mit tonnenweise billigen Gefühlen.

Ein paar Wochen später wurden die vierhundertneunundzwanzig in einen grünen Umschlag gehüllten Seiten des Werkes Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten an privilegierter Stelle in Zeitungskiosken und Buchhandlungen ausgestellt. Das Grün des Umschlags symbolisierte die Fußballplätze der Welt, jene grünen Tabletts, auf denen Casquinhas Talent den hungrigen Fans gut zwanzig Jahre lang Hunderte Male feilgeboten worden war.

Es ist die Geschichte eines Mannes. Er kam zur Welt, und einige Zeit später kamen seine Zähne. Dann begann er zu stammeln, sich zu wälzen, bis es ihm gelang, sich aufzusetzen, und schließlich brachte er ganze Wörter hervor. Er fing an zu krabbeln, zu laufen, sprach immer mehr, spielte mit den ersten Spielsachen, kickte seinen ersten Ball und wurde eingeschult. Währenddessen aß er jeden Tag, schlief er jeden Tag. Er warf eine Reihe von Fenstern mit Steinen und Bällen ein, lernte, Wörter wie »Hurensohn«, »Leck mich«, »Scheiße« und andere mehr zu verwenden, prügelte und schubste, quälte Haustiere, bekam Weihnachtsgeschenke. Währenddessen aß er jeden Tag, schlief er jeden Tag, ging zur Schule und spielte Fußball. Er lernte Wörter wie »Fick dich« und »geil« dazu und begann sich für Mädchen zu interessieren. Währenddessen aß er jeden Tag, schlief er jeden Tag, ging zur Schule und spielte Fußball.

Doch Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten ist scharfsinnig. Beispiel: Gleich zu Beginn dieses chronologisch aufgebauten Buches begegnen wir einer verblüffenden Aussage: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Casquinhas Familie Not leiden musste, als dieser klein war. Sie waren zwar viele Kinder, doch drei von ihnen arbeiteten neben dem Vater, deshalb konnten sie sämtliche Ausgaben bestreiten, was wiederum vermuten lässt, dass Casquinha, sollte er wirklich als Schuhputzer gearbeitet haben, dies aus freien Stücken tat.

Sie brachten ihn zum Trainieren in einen Fußball-Club, und er wurde Fußballspieler und schließlich Fußballstar. Anfangs war er nur wenig bekannt, dann wurde er berühmt und am Ende weltberühmt. Sein Leben, ein offenes Buch.

Aber Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten ist klarsichtig. Beispiel: Wir wussten alle von Casquinhas Liebe zu Kindern. Doch Ruth, seine erste und einzige Ex-Frau, sagt Folgendes aus: Casquinha hat immer Geliebte gehabt, eine ganze Menge sogar, er war größenwahnsinnig, und er brachte es fertig, stundenlang die Süßigkeiten der Kinder anzustarren, die er nicht essen durfte, weil er sonst aus der Form geraten wäre, und er hat so lange gestarrt, bis ein Kind schließlich eine Süßigkeit auf den Boden fallen ließ, er hatte depressive Anfälle, wollte am liebsten ohne Hemd fotografiert werden, war verrückt nach Geld, brachte Stunden um Stunden damit zu, sich im Spiegel zu betrachten, zuerst nackt, dann in verschiedenen Garderoben oder Spiel- und Trainingstrikots, er war in vieler Hinsicht zwanghaft, hat mit dem Gedanken gespielt, sich eine Woche lang im Safe einzuschließen, hat unsere drei Kinder gepikst, gezwickt und sogar gebissen, hatte sie überhaupt nicht lieb, besaß Dutzende von Anzügen, komponierte Songs, indem er völlig falsch vor sich hin trällerte, schrieb Drehbücher für Filme und zwang mich, sie zu lesen, ich befürchtete schon, er würde auch die Kinder dazu zwingen, sobald diese lesen könnten, er brachte seinen Bruder Zeca mit, damit er ihn auf Super-8 filmte, und posierte dann mit seinen ganzen Trophäen oder stand unbeweglich neben den Postern von sich selbst, rührte sich nicht, lächelte nur dümmlich in die Kamera oder schwellte angeberisch die Brust, er hielt sich für einen großen Schauspieler und wollte auftreten – was er dann ja auch tatsächlich tat – in diesen Filmen, die er sich selbst ausgedacht hat, er hörte in voller Lautstärke Musik, Música sertaneja und Pagode, als er Englisch lernte, noch vor mir, beschimpfte er mich auf Englisch, wenn wir uns mal stritten – und wir stritten uns öfter – weil er wusste, dass ich es nicht verstand, »you bitch!«, »you witch!«, »motherfucker!«, »god damn it!«, »bitch!«, »witch!«, aber hinterher habe ich alles rausgekriegt, wir kriegen immer alles raus, es ist nie zu spät, um was rauszukriegen« etc.

Als er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht hatte und ihm allenthalben Lob und Anerkennung entgegenschlug, hörte er auf, Fußball zu spielen, und überließ sämtliche Tore, Beinahe-Tore und schönen Spielzüge der Phantasie.

Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten ist entlarvend. Beispiel: Es gibt ein berühmtes Foto von Casquinha, auf dem er Curió umarmt oder von diesem umarmt wird – und da kommt bereits ein Zweifel auf – Curió, der große Star, das As des britischen Nationalsports und Landsmann von Casquinha. Das Foto ist berühmt geworden, weil es das Letzte ist, das die beiden gemeinsam aufgenommen haben, beide bereits am Ende ihrer Karriere – Curió starb bekanntlich einen Monat später an einem Herzinfarkt. Das Foto befindet sich an exponierter Stelle in Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten, und das Augenmerk des Lesers wird auf ein empörendes, bislang unbemerkt gebliebenes Detail gelenkt: Während Curió Casquinha mit echter Emotion umarmt, ist Casquinhas Umarmung nichts weiter als Pose.

Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten ist hinterfragend. Beispiel: An einer Stelle des Buchs werden wir dazu gebracht, an Casquinhas politischen Projekten und Ideen zu zweifeln. Einmal äußerte er den berühmt gewordenen Satz: »Sollte ich sterben, während ich etwas für mein Volk tue, dann hat mein Tod eine Berechtigung.« Ein bedeutender Analytiker analysierte diesen Satz und kam zu folgendem Schluss: »Casquinha ging es nur darum, auf sich selbst aufmerksam zu machen, denn offensichtlich war es ihm ganz egal, ob er lange genug leben würde, um seine sozialen und patriotischen Projekte wirklich umzusetzen.«

Eines schönen Tages tat Casquinha Folgendes: Er kaufte eine riesengroße Limousine, zahlreiche Flaschen Champagner, Hunderte von Büchsen Kaviar und escargot, brachte alles zu einer seiner Villen und stieg anschließend in einen Düsenjet. Damit drehte er dann ein paar Runden und trank in verschiedenen Palästen der Welt ganz offiziell Champagner und aß escargot. Er lächelte. Jetset. Keine Gegend ist unbewohnbar. Er hatte wohl auch ein recht bewegtes Liebesleben. Bestimmt hatte er Saunen, große Badewannen, ganze Mannschaften von sinnlichen Masseurinnen und Suiten mit Schiebedach in den Hotels, die er besuchte. Er ließ es sich gutgehen. Niemand vermutete, er könne gesundheitlich angeschlagen sein. Auch ist nichts darüber bekannt, dass er sich Todfeinde geschaffen hätte.

Casquinha war nicht der, für den wir ihn hielten