8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Bücher mit dem blauen Band

- Sprache: Deutsch

Ein Abenteuerklassiker, neu erzählt von Peter Stamm Die Geschichte von Robinson Crusoe gehört zu den packendsten Abenteuern der Weltliteratur – und zu den Klassikern der Kinderliteratur! Vor über 200 Jahren schuf Johann David Wyss auf dieser Grundlage eine Robinsonade für Kinder, die ein internationaler Erfolg wurde. Statt des einsamen Robinsons strandet bei Wyss eine sechsköpfige Schweizer Familie und verwandelt die Inselwildnis in jahrelanger Arbeit zu einem behaglichen Domizil. Als es schließlich die Gelegenheit zur Rückkehr in die Zivilisation gibt, muss die Familie sich entscheiden: Soll sie – wieder einmal – alles zurücklassen? Peter Stamm hat Wyss' Abenteuer-Roman nacherzählt: behutsam und voller Respekt, aber entschlossen und mit der ihm eigenen sprachlichen Feinheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

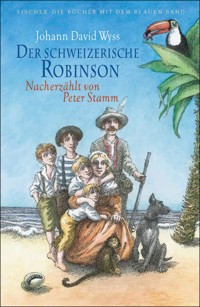

Johann David Wyss | Peter Stamm

Der schweizerische Robinson. Nacherzählt von Peter Stamm

Über dieses Buch

Ein Abenteuerklassiker, neu erzählt von Peter Stamm

Die Geschichte von Robinson Crusoe gehört zu den packendsten Abenteuern der Weltliteratur – und zu den Klassikern der Kinderliteratur! Vor über 200 Jahren schuf Johann David Wyss auf dieser Grundlage eine Robinsonade für Kinder, die ein internationaler Erfolg wurde. Statt des einsamen Robinsons strandet bei Wyss eine sechsköpfige Schweizer Familie und verwandelt die Inselwildnis in jahrelanger Arbeit zu einem behaglichen Domizil. Als es schließlich die Gelegenheit zur Rückkehr in die Zivilisation gibt, muss die Familie sich entscheiden: Soll sie – wieder einmal – alles zurücklassen?

Peter Stamm hat Wyss’ Abenteuer-Roman nacherzählt: behutsam und voller Respekt, aber entschlossen und mit der ihm eigenen sprachlichen Feinheit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Johann David Wyss, geboren 1743 in Bern, lebte als Pfarrer in Bern. Er starb 1818 in seiner Geburtsstadt.

Peter Stamm, geboren 1963, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie. Er arbeitete in verschiedenen Berufen, unter anderem in Paris und New York. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor und Journalist. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Kinderbücher. Den ›Schweizerischen Robinson‹ hat er schon als Kind gelesen. Seither träumt er davon, auf einer einsamen Insel zu leben. Die neue Fassung hat er geschrieben, um sie seinen beiden Söhnen vorzulesen.

Willi Glasauer, 1938 in Böhmen geboren, arbeitet als freier Künstler für Fernsehen, Zeitschriften, französische sowie deutsche Verlage, mit dem Schwerpunkt Buchillustration. Er schuf Illustrationen zu zahlreichen Büchern, darunter Werke von Heinrich von Kleist, Daniil Charms, Hans Fallada, Edgar Allen Poe und Hans Christian Andersen. Er lebt und arbeitet im Wechsel in den Pyrenäen und in Berlin.

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage, auch zu E-Book-Ausgaben, gibt es bei www.fischerverlage.de.

Impressum

Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger

CoveriIllustration: Willi Glasauer

›Der schweizerische Robinson‹ von Johann David Wyss erschien erstmals 1812/1813 in zwei Bänden unter dem Titel ›Der Schweizerische Robinson oder Der schiffbrüchige Schweizer-Prediger und seine Familie. Ein lehrreiches Buch für Kinder und Kinder-Freunde zu Stadt und Land‹ bei Orell, Füssli & Co., Zürich.

Für diese Ausgabe:

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012

Lektorat: Alexandra Rak

Satz: Dörlemann Satz, Lemförde

Repro: Fotolito Longo, Bozen#

Nach den Regeln der neuen Rechtschreibung

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402262-8

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Für Fabio.

1. Kapitel Ein Schiff läuft auf Grund. Eine Familie kann sich auf eine Insel retten. Erste Erkundungen der Insel und des Schiffswracks.

2. Kapitel Die Entdeckungsfahrt der Mutter. Wie eine Brücke und ein Baumhaus gebaut werden. Fritz erweist sich als Held.

3. Kapitel Noch ein Besuch auf dem Wrack. Es wird Maniokbrot gebacken und eine Pinasse gebaut. Wurfkugeln werden hergestellt. Wachsbeeren und Gummibäume werden entdeckt.

4. Kapitel Das Wrack wird gesprengt. Der Esel findet einen Gefährten. Ein Büffel, ein Schakal und ein Adler werden gefangen und gezähmt. Die Regenzeit bricht herein.

5. Kapitel Die Mutter spinnt Garn. Die Wohnung im Fels. Der Heringszug kommt. Baumwolle wird gefunden und ein Boot gebaut. So zähmt man Tauben.

6. Kapitel Eine Schildkröte als Zugtier. Ein Kampf mit einer Riesenschlange. Der Esel bringt Rettung und kommt um. Eine weitere Höhle wird entdeckt. Von Rohrdommeln, Capybaras und Pekaris.

7. Kapitel Eine Expedition ins Landesinnere. Von der Straußen- und der Bärenjagd. Ein Strauß wird gefangen und gezähmt.

8. Kapitel Ein Kajak wird gebaut. Die italienische Art, Getreide zu dreschen. Fritz erlegt ein Walross und gerät in einen Sturm. Die Knaben rüsten sich zu einer großen Expedition.

9. Kapitel Ein Jagdabenteuer. Wozu die Taubenpost gut ist. Elefanten! Fritz macht eine Kajakfahrt und trifft auf Flusspferde. Die Haifischinsel wird zu einer Festung.

10. Kapitel Nach zehn Jahren. Jack verliert den Kampf mit einem Eber. Löwen werden erlegt. Fritz löst das Rätsel der rauchenden Klippe. Miss Jenny wird gerettet.

11. Kapitel Wie Jenny auf die rauchende Klippe kam. Endlich ein Schiff. Neu-Schweizerland!

Editorische Notiz

Nachwort

Für Fabio.

1. KapitelEin Schiff läuft auf Grund. Eine Familie kann sich auf eine Insel retten. Erste Erkundungen der Insel und des Schiffswracks.

Der Sturm hatte sechs lange, schreckliche Tage gewütet. Auch am siebten legte sich das Unwetter nicht, sondern schien nur noch wilder zu rasen. Wir waren so weit von unserer Route nach Südost abgekommen, dass niemand auf dem Schiff mehr wusste, wo wir uns befanden. Ein Teil der Masten war zersplittert und verloren, das Schiff leckte, und immer mehr Wasser drang in den Rumpf. Die Mannschaft war von der harten Arbeit und den langen Wachen erschöpft und mutlos geworden. Die Matrosen, die sonst fluchten und schimpften, machten ihre Arbeit still und mit verängstigten Gesichtern.

Ich hatte mich an Deck begeben, um vom Kapitän Genaueres über unsere Lage zu erfahren, aber er hatte nur ratlos den Kopf geschüttelt. Als ich klatschnass zurück in die Kabine kam, sah ich, wie meine vier Söhne sich eng um ihre Mutter versammelt hatten und mit ihr Lieder aus der Heimat sangen. Mir zerbrach es beinahe das Herz, ihre schwachen Stimmen zu hören, die im Heulen und Brausen des Sturms fast untergingen. Sie hatten die Kabine seit Tagen nicht verlassen und schauten mich flehend an. Ich versuchte, sie zu trösten und ein wenig aufzumuntern. »Der liebe Gott weiß, wo wir sind«, sagte ich, »wenn er will, dass wir gerettet werden, so wird er uns helfen.«

Katharina, meine Frau, wischte sich die Tränen aus den Augen und versuchte tapfer zu sein. Aber in ihrem Gesicht sah ich, dass auch sie das Schlimmste befürchtete.

Plötzlich war durch den Lärm hindurch ein Ruf zu hören: »Land! Land!« Im selben Augenblick ging ein heftiger Stoß durch das Schiff, der mich zu Boden warf. Ein furchtbares Krachen ertönte, ein Ächzen und dann das immer lauter werdende Rauschen von eindringendem Wasser. Jetzt vernahm ich eine andere Stimme, es musste die des Kapitäns sein. »Wir sind verloren«, rief er, »macht die Schaluppen klar!«

Das ängstliche Wimmern der Kinder versetzte mir einen Stich. »Verliert nicht den Mut!«, sagte ich. »Noch ist unser Schiff nicht untergegangen. Und das Land ist nah.«

Ich rannte aus der Kabine und zurück an Deck, ich musste herausfinden, was los war. Sofort wurde ich von einer riesigen Welle umgeworfen. Ich klammerte mich an der Takelage fest, während immer neue Wogen über mich weggingen. Als ich endlich aufblicken konnte, sah ich, dass die Mannschaft in den Rettungsbooten saß und dass eben ein Matrose das Tau des letzten Bootes löste und es vom Schiff abstieß. Ich rief nach ihnen, beschwor sie, mich und meine Familie nicht zu vergessen, aber meine Stimme schien durch das Heulen des Windes nicht bis zu ihnen zu dringen.

Immerhin erkannte ich jetzt, dass das Schiff aufgelaufen war und sich so in den Felsen verkeilt hatte, dass es vorerst nicht sinken konnte. Solange es nicht zerbrach, würde der kleine Aufbau mit unserer Kajüte und jener des Kapitäns nicht überschwemmt werden. Für den Moment waren wir sicher. Durch Gischt und Regenschleier hindurch sah ich dann und wann die Silhouette einer Küstenlinie.

Ich kämpfte mich zurück in die Kabine, wo meine Familie mich hoffnungsvoll ansah. »Seid tapfer«, sagte ich, »wir sind nicht verloren. Vorerst müssen wir hierbleiben. Wenn das Wetter sich bessert, werden wir es schon irgendwie an Land schaffen.«

Die Knaben fassten sofort Vertrauen und schienen schon nicht mehr an unserer Rettung zu zweifeln. Aber meine Frau schaute mich an und sah, welch große Sorgen ich mir machte. Sie stellte aber keine weiteren Fragen und schlug vor, wir sollten etwas essen. »Mit dem Körper wird auch die Seele gestärkt«, sagte sie, »es steht uns eine schwere Nacht bevor.«

Sie hatte recht. Draußen war es schon dunkel geworden und der Sturm tobte unvermindert weiter. Die Wellen krachten an die Wände des Schiffes und ließen den Rumpf erbeben. Es klang, als rissen sie Bretter und Balken los. Katharina hatte in der Kombüse Brot und Käse gefunden. Die Jungen aßen mit gutem Appetit, während wir Eltern uns zwingen mussten. Dann legten sich die Kinder in ihre Kojen und waren bald eingeschlafen. Katharina und ich hielten Wache. Es war die schrecklichste Nacht unseres Lebens. Bei jeder großen Welle fürchteten wir, das Schiff würde zerbrechen. Das wäre für uns alle das Ende gewesen.

Gegen Morgen ließ der Wind etwas nach, und auch die Wellen gingen weniger hoch. Als das erste Licht des neuen Tages durch eine offene Luke schimmerte, wagten wir uns gemeinsam an Deck und sahen am Horizont das Morgenrot. Es blies immer noch ein kräftiger, kühler Wind, und auf dem dunklen Wasser waren weiße Schaumkronen, aber er war nicht mehr so böig wie in der Nacht.

»Wo ist denn die Mannschaft?«, fragte Jack.

»Sie hat das Schiff mit den Rettungsbooten verlassen«, sagte ich.

»Und warum haben sie uns nicht mitgenommen?«

Ich wusste nicht, was ich antworten sollte »Lasst uns vorwärts schauen«, sagte ich stattdessen. »Die Hauptsache ist, dass wir am Leben und beisammen sind. Jetzt wollen wir zusehen, wie wir an Land kommen.«

Fritz, mein ältester Sohn, schlug vor, ans Ufer zu schwimmen, sobald die See sich noch mehr beruhigt hätte. »Du hast gut reden«, sagte Ernst. »Aber was sollen wir tun, die nicht schwimmen können? Besser, wir bauen ein Floß und rudern hinüber.«

»Zuerst wollen wir alles zusammensuchen, was wir brauchen können«, sagte Katharina.

Die Knaben und ich schwärmten aus, um nachzusehen, was von der Ladung für uns nützlich sein könnte. Ich stieg hinunter in die Speisekammer. Katharina und Fränzchen, der Jüngste, sahen nach dem Vieh, das auf einem der Decks im Schiffsbauch untergebracht war. Fritz eilte in die Waffen- und Munitionskammer, Ernst in die Werkstatt des Schiffszimmermannes und Jack in die Kajüte des Kapitäns. Als er diese öffnete, schossen zwei gewaltige Doggen heraus. Vor Freude, einen Menschen zu sehen, sprangen sie so ungestüm an ihm hoch, dass er hintenüberfiel und vor Schrecken schrie, als hätten ihn Raubtiere angefallen. Die Hunde winselten und leckten dem um sich schlagenden Jungen Gesicht und Hände ab. Ich hatte den Lärm gehört und war ihm zur Hilfe geeilt. Schnell sprang er auf die Beine, packte den größeren der Hunde an den gestutzten Ohren und schüttelte ihn wütend. »Lass ihn los«, sagte ich, »sie haben es nicht böse gemeint. Bestimmt sind sie nur hungrig.«

Nach und nach brachten alle die Dinge zusammen, die sie im Moment für die brauchbarsten hielten. Fritz schleppte zwei Jagdgewehre herbei, samt Pulver, Schrot und Blei. Ernst brachte einen Hut voll Nägel, ein Beil, einen Hammer und weiteres Werkzeug. Der kleine Franz hatte eine ziemlich große Schachtel gefunden, mit Häkchen, wie er sagte. Ich entdeckte mit Freude, dass es Angelhaken waren.

»Ich bringe gute Nachrichten«, sagte Katharina. »Manche der Tiere sind noch am Leben, eine Milchkuh, ein Esel, zwei Ziegen, sechs Schafe mit einem Widder und ein trächtiges Schwein. Wir haben sie gefüttert und getränkt.«

»Das ist alles wunderbar«, sagte ich, »die Frage ist nur, wie wir unsere Schätze an Land bringen.«

»Können wir uns nicht in alte Zuber setzen?«, sagte Jack. »Ich bin so einmal bei meinem Patenonkel auf dem Teich herumgerudert, und es war prächtig.«

»Das Meer ist dafür viel zu unruhig«, sagte ich, »aber du bringst mich auf eine Idee.«

Wir stiegen in den Laderaum, der halb unter Wasser lag, und fanden einige leere Fässer. Mit viel Mühe sägten wir vier davon in der Mitte entzwei, so dass wir acht kleine Schifflein erhielten. Aber Katharina seufzte und sagte: »Nie und nimmer setze ich mich in so ein Ding.«

»Nicht so voreilig«, sagte ich, »unser Schiff ist noch gar nicht fertig.«

Wir suchten ein paar lange, biegsame Bretter zusammen. Auf einem nagelten wir die halben Fässer fest, die anderen Bretter befestigten wir an den Seiten der Fässer, so dass vorne und hinten ein paar Fuß überstanden. Die Enden der Bretter bogen wir zu einem Bug und einem Heck zusammen und banden und nagelten alles fest. Es entstand ein Schiff, das uns zumindest bei ruhiger See sicher an Land bringen konnte. Allerdings war das Gefährt so schwer geworden, dass wir es auch mit gemeinsamen Kräften nicht bewegen konnten. Aber Fritz hatte in der Waffenkammer eine Seilwinde entdeckt. Ich hatte inzwischen von einer Segelstange ein paar Walzen abgesägt. Mit Hilfe der Winde hoben wir das Vorderteil unseres Schiffs etwas in die Höhe und schoben ein Rundholz nach dem anderen darunter, bis wir es ins Meer schieben konnten. Es lag ganz gut im Wasser, aber es war leicht zu sehen, dass es bei der kleinsten Welle zur Seite kippen würde. Um das zu verhindern, banden wir zwei leere Fässchen an lange Stangen und befestigten diese seitlich am Schiff.

»Die Polynesier haben solche Ausleger an ihren Booten, damit sie nicht kentern«, sagte ich und betrachtete unser seltsames Gefährt. Wir suchten Ruder, aber als wir endlich zur Abfahrt bereit waren, war es schon Abend geworden. So beschlossen wir, wenn auch ungern, eine weitere Nacht auf dem Wrack zu verbringen. Der Himmel war immer noch voller dunkler Wolken, doch die Luft war jetzt klar, und in der Ferne sahen wir eine abweisende Felsenküste.

Wir aßen ausgiebig, nachdem wir tagsüber vor lauter Arbeit nur dann und wann ein Stück Brot gegessen und ein Glas Wein getrunken hatten. In der Nacht quälten mich wilde Träume von einer Insel voller Gefahren, von Eingeborenen und wilden Tieren, die uns bedrohten. Mehrmals schreckte ich vom Lärm der Wellen hoch, die an den Rumpf des Wracks schlugen. Dann hielt mich die Ungewissheit unseres Schicksals wach, und ich machte mir alle möglichen Sorgen. Erst gegen Morgen fand ich wieder in den Schlaf.

Als die Sonne aufging, waren wir schnell munter. Wir waren alle ungeduldig und wollten endlich an Land gehen. Wir aßen nur schnell etwas und fütterten und tränkten die Tiere. Dann beluden wir unser Boot mit allem, was es tragen konnte. Diese erste Ladung bestand aus einem Fässchen Pulver, drei Vogelflinten, drei Jagdgewehren samt Schrot, Kugeln und Blei, so viel wir herbeischleppen konnten, zwei Paar Taschenpistolen und einige größere mit den nötigen Formen zum Gießen der Kugeln. Dazu kam für jeden von uns eine Jägertasche mit allerhand nützlichen Dingen darin. Wir nahmen eine Kiste mit Fleischtäfelchen mit und eine mit Zwieback, einen eisernen Kochtopf, eine Angelrute und ein Fässchen Nägel. An Werkzeug packten wir Hämmer, Zangen, Sägen, Beile und Bohrer ein, außerdem ein großes Stück Segeltuch, aus dem wir ein Zelt bauen wollten.

Während wir einstiegen, hörten wir plötzlich einen Hahn krähen, als ob er von uns Abschied nehmen wollte. Katharina meinte, das Geflügel werde wohl noch Platz haben. So packten wir zehn Hühner und zwei Hähne in unser Boot. Die Gänse, Enten und Tauben ließen wir frei. Sie würden den Weg an Land durch die Luft finden und schneller und bequemer hingelangen als wir.

Kurz vor der Abfahrt warf Katharina einen großen Sack in die Tonne, in der Fränzchen saß.

»Das ist mein Zaubersack, mein geheimer Vorrat«, sagte sie zum Knaben. »Setz dich nur darauf. Es ist nichts Zerbrechliches darin.«

Dann stieg auch sie ein, und es ging endlich los.

In der vordersten Halbtonne stand meine Frau, eine warmherzige Mutter und unermüdliche Hausfrau. In der zweiten, gleich hinter ihr, saß Fränzchen, ein munterer und lustiger Kerl von sechs Jahren, der immer zu Späßen aufgelegt war. In der dritten stand Fritz, unser Ältester, ein aufgeweckter, aber gutmütiger Krauskopf von vierzehn Jahren. Hinter ihm kam eine Halbtonne mit dem Pulverfässchen, dem Segeltuch und den Hühnern, dahinter eine mit unserem Mundvorrat. In der sechsten stand Jakob, den wir Jack nannten, ein leichtsinniges, aber hilfsbereites Bürschchen von zehn Jahren, in der nächsten Ernst, ein gescheiter, aber etwas grüblerischer und manchmal träger Junge von zwölf Jahren. Ganz hinten schließlich stand ich selbst, ein bescheidener Lehrer und stolzer Vater, um das Steuer zu führen und meine Familie sicher an Land zu bringen. Jeder von uns trug eine Schwimmweste aus Kork, hatte ein Ruder und neben sich so viel an Geräten und Werkzeugen, wie in die Tonne hineingepasst hatte.

Die Flut war am Steigen, und ich hoffte, dass sie unsere schwachen Ruderkräfte unterstützen und uns an Land tragen würde. Fritz, der die schärfsten Augen von uns hatte, erkannte an der felsigen Küste schon Bäume, er sagte, er sei fast sicher, dass auch Palmen dabei seien. Ernst meinte, er freue sich schon auf die Kokosnüsse, die größer und bestimmt besser seien als die Walnüsse zu Hause. Wir ruderten kräftig, aber unser Fahrzeug drehte sich immer im Kreis. Es kostete mich einige Mühe, es endlich in Richtung des Landes zu lenken.

Die beiden Hunde auf dem Wrack hatten uns entdeckt. Sie sprangen winselnd ins Wasser und schwammen uns nach. Aber sie waren zu groß für unser Schifflein. Türk war eine englische Dogge, Bill eine dänische. Sie taten mir leid, und ich fürchtete, sie könnten es nicht bis ans Ufer schaffen, aber sie waren klug genug, ihre Vorderbeine auf die Auslegestangen zu legen. So konnten sie uns mühelos begleiten.

Wir kamen nur langsam voran, und je mehr wir uns der Küste näherten, desto trauriger war der Anblick, der sich uns bot. Die unwirtlichen Felsen sahen nach Hunger und Not aus. Das Meer war still, das schwarze Wasser kräuselte sich sanft im leichten Wind. Aber die Sonne stand hoch und brannte erbarmungslos auf unsere Köpfe. Um uns herum schwammen Fässer, Ballen und Kisten aus dem geborstenen Schiff. Vielleicht würden wir ja Lebensmittel darin finden? Also steuerte ich in die Nähe von zwei Tonnen, und Fritz fing sie mit dem Ruder ein und band sie mit Stricken an, damit wir sie ins Schlepptau nehmen konnten.

Mit der Zeit verlor sich der raue Anblick der Küste immer mehr. Jetzt sah auch ich die Palmen, von denen Fritz gesprochen hatte. Ich bedauerte, dass wir das große Fernglas des Kapitäns nicht mitgenommen hatten. Da zog Jack ein kleines Fernrohr aus der Tasche, voller Freude, mir helfen zu können. Ich suchte den Strand ab, bis ich eine geeignete Landestelle gefunden hatte. Als ich das Schiff dorthin lenken wollte, wurde es von einer starken Strömung erfasst und gegen die Felsen getrieben. Wir waren zu erschöpft, das Boot in eine andere Richtung zu lenken und machten uns schon bereit, uns mit einem Sprung ins Wasser zu retten. Aber jetzt entdeckte ich in den Felsen eine schmale Einfahrt, auf die auch unsere Enten und Gänse zuschwammen. Gleich daneben floss ein breiter, munterer Bach über das Geröll und ergoss sich ins Meer. Mit letzter Kraft ruderten wir gegen die Strömung des Baches an und gelangten durch die Felslücke in eine liebliche, kleine Bucht, die am Fuß einer Felsenklippe lag. Dort war das Wasser ganz ruhig und so klar, dass wir Schwärme kleiner Fische sehen konnten, die im Zickzackkurs vor uns flohen. Behutsam legten wir am Ufer an und sprangen an Land. Nur der kleine Franz schaffte es nicht aus seiner Tonne heraus, in der er wie ein gepökelter Hering lag. Schließlich reichte ihm seine Mutter die Hand und zog ihn heraus. Die Hunde waren schon vor uns an Land gegangen, schüttelten sich das Wasser aus dem Fell und empfingen uns mit freudigem Gebell. Auch die Gänse und Enten schnatterten zufrieden.

Als wir endlich festen Boden unter den Füßen spürten, sanken wir alle auf die Knie und dankten Gott für unsere Rettung. Dann packten wir die Sachen aus, die wir vom Schiff gerettet hatten, und ließen die Hühner frei, da wir keine Käfige besaßen. Für unser Lager wählten wir eine Stelle, die, etwas vom Wasser entfernt, am Fuß der Felswand lag. Wir klemmten ein Ende einer langen Stange in eine Felsspalte und stützten das andere Ende auf eine zweite Stange, die wir in den Boden gerammt hatten. Darüber legten wir das Segeltuch und spannten es auf beiden Seiten mit Pfählen ab. Vorne ließen wir das Tuch ein wenig herunterhängen und banden dünne Stricke daran, mit denen wir das Zelt in der Nacht verschließen konnten. Die Knaben suchten so viel Moos und trockenes Gras zusammen, wie sie finden konnten, und legten es zum Trocknen an die Sonne. Ich selbst baute in der Nähe des Bachs mit ein paar großen Steinen eine Feuerstelle. Wir sammelten Reisig und Holz, und bald loderte ein schönes Feuer. Darüber kochten wir in einem Topf eine einfache Suppe aus Fleischtäfelchen vom Schiff und Wasser aus dem Bach.

In der Zwischenzeit hatte Fritz unsere Flinten geladen und machte sich auf Entdeckungsreise. Auch Ernst zog los, während Jack im seichten Wasser nach Muscheln suchte. Ich versuchte, die zwei Fässer ans Ufer zu ziehen, die wir abgeschleppt hatten. Während ich mich noch abmühte, hörte ich einen entsetzlichen Schrei. Ich griff mir ein Handbeil und eilte zu Jack. Er hüpfte schreiend im Wasser herum. Ein großer Krebs, eine Art Hummer, hatte ihn mit seiner Schere in den Fuß gekniffen. Das Tier wollte sich aus dem Staub machen, aber ich packte es vorsichtig hinten um den Körper und hob es aus dem Wasser. Jack hatte sich von seinem Schrecken erholt und wollte den Hummer selbst zur Mutter tragen, aber kaum hielt er ihn in der Hand, versetzte dieser ihm einen so kräftigen Schlag mit dem Schwanz, dass er ihn fallen ließ. Ich hob das Tier wieder aus dem Wasser und zeigte es den herbeigeeilten Jungen, die es staunend betrachteten. Ernst schlug vor, den Hummer gleich in die Suppe zu werfen, aber die Mutter wehrte sich gegen dieses neumodische Rezept. Ich versprach Jack die mächtigen Scheren als Belohnung, weil er als Erster auf der Insel etwas Essbares gefunden hatte.

»Oh«, rief Ernst, »ich habe auch etwas Essbares im Wasser gesehen, aber ich wollte mir nicht die Füße nass machen.«

»Ich habe es auch gesehen«, sagte Jack, »es sind hässliche Muscheln. Die möchte ich nicht geschenkt.«

»Ich glaube, es sind Austern«, sagte Ernst.

»Gut, du Faulpelz«, sagte ich, »dann kannst du ein paar davon einsammeln für unsere nächste Mahlzeit. Das Wasser wird dir nicht schaden. Schau, Jack und ich sind von der Sonne schon fast wieder trocken.«

»Soll ich dann auch gleich Salz mitbringen?«, fragte Ernst. »Ich habe welches in einer Felsenritze entdeckt. Vermutlich stammt es vom Meerwasser, das die Sonne getrocknet hat.«

Ich schickte ihn los, für unsere Suppe könnten wir es gut gebrauchen, aber das Salz, das er brachte, war vermischt mit Sand und Erde. Ich wollte es schon wegwerfen, da hatte Katharina eine Idee. Sie löste das Salz in einer Blechflasche mit Wasser auf und filterte die Lösung dann durch ein feines Tuch, das Erde und Sand zurückhielt.

»Hätten wir nicht gleich Meerwasser nehmen können?«, fragte Jack.

»Das ist viel zu bitter«, sagte Ernst kopfschüttelnd. »Ich habe es probiert und musste mich fast übergeben.«

Die Suppe war fertig, und wir überlegten uns, wie wir sie essen könnten, da wir weder Geschirr noch Besteck hatten. Ernst schlug vor, wir sollten Muschelschalen nehmen. Zusammen mit Jack zog er los, aber es war Jack, der ins Wasser stieg, um Ernst die gesammelten Muscheln zuzuwerfen. Aus der Ferne hörten wir Fritz rufen. Er kam durch den Bach auf uns zu gewatet und erzählte, er sei ein Stück weit den Strand entlanggegangen. »Er ist voller Fässer und Kisten, und überall liegt Holz, wollen wir das morgen nicht einsammeln? Und sollten wir nicht noch einmal auf das Wrack, um das Vieh zu retten? Wenn wir wenigstens die Kuh an Land bringen, dann hätten wir Milch, um den harten Zwieback hineinzutunken. Auf der anderen Seite des Bachs gibt es Gras genug für die Kuh und auch ein Wäldchen, wo wir uns in den Schatten legen können. Warum bleiben wir an diesem öden Ort?«

»Geduld«, sagte ich, »alles hat seine Zeit. Hast du denn Spuren von der Besatzung unseres Schiffes gesehen?«

»Nein«, sage Fritz traurig, »keine Spur von Menschen, weder an Land noch draußen auf dem Meer.«

Während ich mit Fritz sprach, versuchten Jack und Ernst mit einem Messer eine Auster zu öffnen, aber es gelang ihnen nicht. Ich sagte ihnen, sie sollten sie auf die glühenden Kohlen legen, wo sie bald von selbst aufgingen. »Dann wünsche ich guten Appetit«, sagte ich und aß, nicht ohne Widerwillen, eine der Muscheln. Den Knaben war der Appetit vergangen, aber jeder, der einen Löffel haben wollte, musste eine Muschel essen.

Wir waren es nicht gewohnt, direkt aus dem Kochtopf zu essen, und verbrannten uns die Finger, bis wir es einigermaßen hinkriegten. Während wir noch löffelten, wurde es allmählich Abend, und die Sonne näherte sich dem Horizont. Das Federvieh versammelte sich um uns, meine Frau holte ihren geheimnisvollen Sack hervor und fütterte es mit Wicken, Erbsen und Hafer. Sie sagte, sie habe auch andere Gartensamen mitgenommen, damit wir sie säen könnten.

Die Tauben suchten sich eine Felsnische, die Hühner setzten sich in einer Reihe auf den First unseres Zeltes, und die Gänse und Enten versteckten sich im Schilf eines kleinen Sumpfes. Bevor wir uns auch zur Ruhe legten, luden wir die Gewehre und Pistolen. Die Sonne stand gerade noch über dem Horizont und war tiefrot. Wir versammelten uns unten am Ufer und sahen zu, wie sie unterging. Das Einzige, was die Idylle störte, waren die vielen Moskitos, die uns umschwärmten. Die Bucht befand sich an der Westküste der Insel. Die Passatwinde aber, die in dieser Weltgegend vorherrschen, wehen immer von Ost nach West. So befanden wir uns im Windschatten der hohen Berge im Inneren der Insel, und kein Lüftchen vertrieb die lästigen Insekten.

Sobald die Sonne untergegangen war, wurde es auch schon dunkel. So nah am Äquator gibt es kaum eine Dämmerung, und die Tage sind deshalb viel kürzer als in den heimatlichen Breiten. Während wir zu unserem Zelt spazierten, krähte der Hahn uns ein Abendlied.

So heiß der Tag gewesen war, so kühl wurde die Nacht, und wir mussten uns eng aneinanderdrängen, um nicht zu frieren. Ich hatte wach bleiben wollen, aber auch ich schlief bald ein, glücklich, nach langen Wochen auf See die erste Nacht auf festem Boden zu verbringen.

Am Morgen weckte mich das Geschrei des Hahns. Vor dem Zelt traf ich Katharina, die schon Feuer gemacht hatte, und wir besprachen, was wir weiter unternehmen wollten. Wir waren uns einig, dass wir erst nach unseren Gefährten Ausschau halten und dann die Insel weiter erkunden sollten. Ich würde mit Fritz losziehen und Katharina mit den Jüngeren vorerst hier bleiben.

Während Fritz und ich unsere Jägertaschen packten und Pistolen und Proviant einsteckten, bereitete Katharina das Frühstück zu. Sie kochte Jacks Krebs, aber er schmeckte nach nichts und war so zäh, dass keiner viel davon essen mochte. Bevor wir uns aufmachten, ermahnte ich die Kleinen, der Mutter zu gehorchen und die Flinten immer zur Hand zu haben. Sollte eine Gefahr drohen, wäre das Tonnenschiff der sicherste Ort. Wir verabschiedeten uns nicht ohne Sorge, denn wir wussten nicht, was uns an diesem unbekannten Küstenstrich begegnen würde. Zu unserem Schutz nahmen wir Türk mit, die englische Dogge, während Bill bei den anderen blieb.

Das Ufer des Baches war an beiden Seiten ziemlich felsig, nur unten bei der Mündung gab es eine schmale Stelle, an der man hinübergelangen konnte. Aber wir wagten nicht, den reißenden Bach hier zu überqueren, und gingen ihn entlang bis zur Stelle, wo er als Wasserfall von der Felswand stürzte. Dort hatte sich ein kleines Wasserbecken gebildet, und wir kamen leicht auf die andere Seite, indem wir von Stein zu Stein sprangen. Dann gingen wir wieder hinunter zum Strand.

Zwischen der Felswand und dem Meer war ein ziemlich breiter Streifen Land. Teilweise war er von hohem Gras bedeckt, an manchen Stellen gab es kleine Wäldchen, die zum Teil bis zum Strand reichten. Über der Felswand war ein steiler Abhang, der von dichtem Dschungel überwachsen war. Aber wir hatten keine Augen für die Schönheit der Landschaft und hielten stattdessen Ausschau nach unserer Besatzung. Weder auf dem Meer noch an Land fanden wir eine Spur von Menschen.

Schweigend gingen wir vielleicht zwei Stunden lang, bis wir einen Wald erreichten, wo wir uns ausruhten. Die Bäume waren zerzaust vom Sturm der vergangenen Tage, und überall lagen Blätter und Äste auf dem Boden. An manchen Stellen gab es große Pfützen mit schmutzigem Wasser. Die Luft war unangenehm schwül, und der Schweiß lief uns nur so über die Stirn. Wir tranken Wasser aus einem Bach und beobachteten Vögel, die wir nicht kannten und die sich eher durch ihre bunten Federn als durch schöne Stimmen auszeichneten. Fritz behauptete, er habe in den Ästen Affen gesehen. Und wirklich hörten wir es über uns rascheln, und Türk fing an zu bellen. Fritz schlich herum und schaute suchend in die Baumkronen. Dabei stolperte er über einen runden, faserigen Gegenstand, den er mir brachte.

»Schau mal, was für ein seltsames Vogelnest.«

»Eine Kokosnuss hast du gefunden«, sagte ich lachend. Ich schälte die Nuss aus den Fasern und schlug sie auf, aber darin war nur faules ungenießbares Kokosfleisch. Fritz und ich hatten beide Lust auf Kokosnüsse bekommen, also machten wir uns auf die Suche und fanden endlich eine frische, in der noch süßes Kokoswasser war. Wir tranken es und packten die zerbrochene Schale mit dem Mark zu unserem Proviant.

Jetzt wurde der Wald dichter, und er war so voller Lianen, dass wir uns mit dem Beil einen Pfad freihauen mussten. Wir waren froh, als sich der Wald vom Meeresufer zurückzog und wir wieder über freies Gelände gehen konnten. Nur hier und da standen noch einzelne Bäume, an deren Stämmen dicke Beulen waren. Als wir uns dem ersten näherten, erkannte ich voller Freude, dass es ein Kalebassenbaum war, auf dem eine Art Kürbis wuchs. Fritz fand eine dieser Früchte auf dem Boden, und ich erklärte ihm, dass man aus der harten Schale Schüsseln und Flaschen machen könne. »Manche Völker benutzen sie sogar als Kochtöpfe.«

»Aber dann würden sie ja verbrennen«, sagte Fritz.

»Man stellt sie nicht aufs Feuer«, sagte ich, »man füllt sie mit Wasser und dem, was man kochen will, und wirft glühende Steine hinein, bis das Wasser heiß ist. So bleibt die Schale unverletzt.«

Fritz wollte gleich ein paar Teller und Schüsseln für die Mutter machen und säbelte an einem Kürbis herum. Aber er rutschte mit dem Messer immer wieder ab und brachte nichts Brauchbares zustande. Verärgert warf er die Frucht auf den Boden.

»Warum schnitzt du aus den Resten nicht ein paar Löffel für uns«, sagte ich und zeigte ihm, wie man einen Kürbis zerteilte, eine Methode, von der ich in einem Reisebericht gelesen hatte. Ich spannte eine Packschnur um die Frucht, klopfte sie mit dem Schaft des Messers fest und zog sie dann allmählich weiter an, bis sie die Schale ganz durchdrungen hatte. Ich hatte den Kürbis nicht in der Mitte zerschnitten, sondern so, dass eine tiefe Schüssel und ein flacher Teller entstanden. Wir machten noch mehr Geschirr, füllten alles mit Sand, damit es beim Trocknen nicht schrumpfen konnte, und legten es in die Sonne. Dann zogen wir weiter die Küste entlang. Während wir gingen, versuchten wir ohne großen Erfolg, Löffel zu schnitzen. »Man müsste einen Mund von einem Ohr zum anderen haben, um diese Löffel gebrauchen zu können«, sagte Fritz lachend.

Obwohl wir uns unterwegs immer wieder umschauten, fanden wir auch hier keine Spur von Menschen. Nachdem wir ungefähr vier Stunden gegangen waren, kamen wir zu einer kleinen Halbinsel, die weit ins Meer hinausragte und auf der sich ein ziemlich hoher Hügel befand. Mit einiger Mühe kletterten wir auf den Gipfel, von wo wir einen weiten Ausblick hatten. Aber wohin wir mit unserem Fernglas auch schauten, keine Menschenseele war zu sehen. Vom Meer her wehte ein angenehm kühler Wind. Wir betrachteten die fremde Landschaft. Östlich von uns lag eine große Bucht, an deren Ende sich ein Vorgebirge im Dunst verlor. Im Landesinneren sahen wir ausgedehnte Wälder. Der Anblick dieser fruchtbaren Gegend beruhigte mich. Bestimmt würden wir genug Nahrung finden. Aber das tröstete uns nicht darüber hinweg, dass wir anscheinend ganz alleine auf der Insel waren.

Wir stiegen vom Hügel hinunter und kamen durch ein hübsches Palmenwäldchen zu einem Dickicht von Rohren, die, teilweise geknickt, das Durchkommen schwierig machten. Wir ließen Türk vorausgehen, falls sich Schlangen darin verbargen.

Ich hieb ein Rohr ab, damit ich mich notfalls verteidigen konnte. Nach einer Weile merkte ich, dass ein klebriger Saft aus der Schnittstelle rann. Ich kostete ein wenig davon. Er war so süß, dass es nur Rohrzucker sein konnte. Ich rief Fritz zu, er solle sich ein Rohr abschneiden gegen die Schlangen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich einen Freudenschrei hörte: »Vater, Vater, das ist Zuckerrohr!« Er war stehengeblieben und wartete auf mich. Als ich ihn erreichte, leckte er sich die Finger ab und sagte: »Das wird eine Freude zu Hause, wenn wir ihnen Zucker mitbringen.« Er schnitt ein Stück des Rohres nach dem anderen ab und sog es aus, bis ihm der süße Saft über das Kinn lief. Wir hieben ein Dutzend Rohre ab, befreiten sie von den Blättern und banden sie zusammen, damit wir sie besser tragen konnten.

Wir drehten um und gingen zurück zum Palmenwäldchen, wo wir zu Mittag essen wollten. Als wir es erreichten, floh eine Gruppe ziemlich großer Affen kreischend vor uns auf die Palmen. Von oben schauten sie auf uns herab und spitzten die Lippen, als seien sie erstaunt über uns Eindringlinge. Ihre Schreie hallten im Wald wider, und aus der Ferne wurde ihnen geantwortet. Ich betrachtete die Kokosnüsse auf den Palmen und hatte eine Idee. Ich warf mit Steinen nach den Affen. Obwohl ich keinen traf, wurden die Tiere zornig und fingen an, mit Kokosnüssen nach uns zu werfen. Fritz freute sich über den gelungenen Streich und sammelte so viele Nüsse ein, wie er tragen konnte. Dann suchten wir uns ein schönes, schattiges Plätzchen, schlugen Löcher in die Nüsse und tranken das Wasser, das uns allerdings erst richtig schmeckte, nachdem wir es mit Rohrzucker gesüßt hatten. Die Schalen zerklopften wir mit unseren Beilen, um an das schneeweiße Fruchtfleisch zu kommen. Türk bekam die Reste des Hummers vom Frühstück und etwas Zwieback, aber da er noch nicht genug zu haben schien, fing er an, an einem Zuckerrohr zu kauen, das ihm bestens schmeckte.

Allmählich mussten wir an den Heimweg denken. Ich band ein paar Kokosnüsse, die noch Stiele hatten, zu einem Bündel zusammen und nahm es auf die Schulter. Fritz klagte bald über seine schwere Last und die drückende Hitze.

»Kau doch an einem Zuckerrohr«, sagte ich. »So kannst du dich erfrischen, und deine Last wird erst noch leichter.«

Er folgte meinem Rat, spuckte aber den Saft sofort wieder aus. »Der ist ganz sauer geworden.«

Ich probierte selbst ein wenig und merkte, dass der Zucker angefangen hatte, sich durch Gärung in Alkohol zu verwandeln. »Wir sollten nicht zu viel davon trinken«, sagte ich zu Fritz, »sonst sind wir betrunken, bis wir nach Hause kommen.

Wir wanderten weiter und redeten über alles Mögliche und kamen, fast ohne es zu merken, an den Ort, an dem wir die Kürbisgefäße zurückgelassen hatten. Sie waren inzwischen einigermaßen trocken. Wir schütteten den Sand aus und packten sie ein. Beim Wäldchen, in dem wir gefrühstückt hatten, fing Türk wie wild an zu bellen und jagte auf eine Gruppe Affen zu, die im Schatten der Bäume saß und uns gar nicht bemerkt hatte. Bevor wir den Hund zurückpfeifen konnten, hatte er eine alte Äffin gerissen. Ein Junges, das auf ihrem Rücken gesessen hatte, kauerte daneben im Gras, fletschte die Zähne und zitterte vor Angst. Fritz war sofort hingerannt. Er konnte die Äffin nicht mehr retten, aber kaum hatte das kleine Äffchen ihn entdeckt, kletterte es schnell auf seinen Rücken und klammerte sich an seinem Hals fest. Sosehr er es auch versuchte, er konnte es nicht abschütteln.

»Ich glaube, es hat dich zum Pflegevater genommen«, sagte ich lachend. Ich nahm ihm das Tierchen vorsichtig von den Schultern und hielt es in den Armen wie ein Baby. Es war kaum größer als eine kleine Katze und musste noch sehr jung sein.

»Was sollen wir nur mit ihm machen?«, fragte ich.

Fritz bat mich, es behalten zu dürfen.

»Ich werde es mit Kokoswasser füttern. Vielleicht kann es uns später beim Früchtesammeln helfen.«

Ich war einverstanden, setzte ihm das Kleine wieder auf die Schultern und trug dafür sein Bündel Zuckerrohr. Als Fritz müde wurde, versuchte er, das Tierchen auf Türks Rücken zu setzen.

»Du hast seine Mutter getötet«, sagte er zum Hund, »also kannst du es wenigstens ein Stück weit tragen.«

Aber Türk knurrte und schnappte nach dem Äffchen und wälzte sich schließlich auf dem Boden, so dass Fritz es wieder auf die Schulter nehmen musste.

Dann hörten wir schon das Bellen von Bill, und bald waren wir zurück an unserem Lagerplatz, wo Katharina und die anderen Knaben uns freudig empfingen. Neugierig erkundigten sie sich nach den Dingen, die wir mitgebracht hatten. Aber am meisten begeisterte sie der kleine Affe, unser neues Familienmitglied. Wir erzählten von unseren Erlebnissen und dass wir niemanden von unserem Schiff gefunden hätten.

»Wir wollen dankbar sein, dass wenigstens wir gerettet wurden«, sagte Katharina. Fritz zeigte den anderen Jungen, wie man das Zuckerrohr aussaugte, aber der vergorene Saft schmeckte ihnen nicht. Meine Frau freute sich über die Schüsseln und Teller, die wir aus den Kalebassen geschnitten hatten. Sie hatte schon angefangen, eine Mahlzeit zuzubereiten. Über dem Feuer briet an einem Spieß eine Gans und an einigen Stecken verschiedene Fische, die Jack und Fränzchen gefangen hatten. Im großen Topf kochte Fleischbrühe, die wunderbar duftete. Neben dem Feuer stand eines der Fässer, die wir aus dem Wasser gefischt hatten. Es war geöffnet, und ich sah darin eine große Anzahl holländischer Käse, die mit Blei umhüllt waren, um sie vor dem Verderben zu schützen. Die Mutter rief die Knaben zum Essen. Wir setzten uns alle in den Sand und bedienten uns aus den Schüsseln.