Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In diesen sechs Erzählungen werden unterschiedlichste Charaktere und Begegnungen an verschiedensten geographischen Orten dargestellt. Sei es der schweizer Psychiater in Lissabon, der ab nichts von der Liebe versteht, oder der Namensvetter von Oscar Wilde, der auf einem Friedhof am Meer, in der Nähe von Nizza, einem jungen Schweizer die Fragwürdigkeit von Liebe und Leben erklärt, oder des Touristen, der allein in Delphie, sich nicht mehr im Klaren darüber ist, ob er träumte, oder ob das, was er in der Nacht und am darauffolgenden Morgen dort erlebt, Wirklichkeit war. Erzählt wird von zwei chinesischen Zwillingen, Jesus und Orpheus, die nicht digital zu erfassen sind und so ein Überwachungssystem an den Rand der Verzweiflung bringen, da das Undenkbare Realität wird. Es gibt Gründe zum Fliegen: für den Einen zum Tod, für die Andere zur Liebe. Dass dieser Erzählband in Mailand auf dem Corso Garibaldi endet, in einem Literatur-Cafe, sollte den Leser nicht verwundern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

–––––––––––––––––––––––––––––

Zu diesem Buch

–––––––––––––––––––––––––––––

In diesen sechs Erzählungen werden unterschiedlichste Charaktere und Begegnungen an verschiedensten geographischen Orten dargestellt. Sei es der Schweizer Psychiater in Lissabon, der aber nichts von der Liebe versteht, oder der Namensvetter von Oscar Wilde, der auf dem Friedhof am Meer, in der Nähe von Nizza, einem jungen Schweizer die Fragwürdigkeit von Liebe und Leben erklärt, oder des Touristen, der allein in Delphi, sich nicht mehr im Klaren darüber ist, ob er träumte, oder ob das, was er in der Nacht und am darauffolgenden Morgen dort erlebte, Wirklichkeit war. Erzählt wird von zwei chinesischen Zwillingen – Jesus und Orpheus – die nicht digital zu erfassen sind und so ein Überwachungssystem an den Rand der Verzweiflung bringen, da das Undenkbare Realität wird. – Und ja, es gibt Gründe zum Fliegen: für den einen ist es die Flucht vor sich selbst, für die andere zur Liebe.

Dass dieser Erzählband in Mailand auf dem Corso Garibaldi endet, in einem Literatur-Café, sollte den Leser nicht verwundern.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Der Autor

–––––––––––––––––––––––––––––––

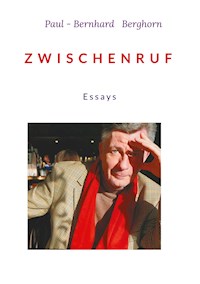

Paul - Bernhard Berghorn, ( D, 1957 ) hier in Buenos Aires, Oktober 2018, im Gespräch mit zwei Schriftstellern…wuchs in einer Musikerfamilie auf. Erste Veröffentlichungen von Lyrik und Prosa während seines Studiums in Köln. Er gilt als engagierter Essayist, nuancierter Lyriker und scharfzüngiger Aphoristiker. Seine erzählende Prosa ist dem magischen Realismus verwandt. Weitere Publikationen sind Satiren, Reiseimpressionen, Kindergeschichten und Sachbücher, etwa: Skizzen zur Poesie und Die Geschichte der Epilepsie. Berghorn, der freier Mitarbeiter bei Literaturzeitschriften ist, war auch Präsident der Schweizer Lyrischen Gesellschaft Pro Lyrica. Der Autor lebt am Zürichsee.

Inhalt

Der Sprachhygieniker

Friedhof am Meer

Die chinesischen Zwillinge – Jesus und Orpheus

Die Schatten von Delphi

Ein Grund zum Fliegen

Corso Garibaldi

Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit

Johann Wolfgang Goethe

Die Poesie heilt die Wunden, die der Verstand schlägt

Novalis

Der Sprachhygieniker

Wer ohne Narrheit lebt, ist nicht so weise, wie er glaubt

Francoise de la Rochefoucauld

Lissabon!

Ein herrlich warmer Dezembertag lag über der Stadt.

Ich war am Gare de Oriente, dem neuen Zentral-Bahnhof Lissabons mit seiner geradezu durchsichtigen Architektur, angekommen und schlenderte nun durch das äusserst weitläufige Gelände des Parque de Nacoes der am Ufer des Rio Tejo lag.

Damals, 1998 hatte ich die EXPO, die Weltausstellung, nicht besuchen können – ich sass in Argentinien fest, wo ich mich für zwei Jahre für ein Projekt verpflichtet hatte. Ein Irrtum wie sich später herausstellte. Aber wer begeht schon keine Irrtümer. Erst jetzt, genau zwanzig Jahre danach, war es mir möglich, diesen Ort zu besuchen. Welch ein Anblick: der behäbig breite Tejo, der fast weise und unaufgeregt dahinfloss, zeigte sich in allen Farbschattierungen seines stolzen und ehemals grossen wie mutigen Landes. Hier vom Tejo aus hatten die kühnen Seefahrer die Welt jenseits des Meeres erkundet. Im Süden dieses weitläufigen, maritimen Geländes wurde eine wunderbar leicht wirkende Hängebrücke mit ihren wohl hundert weissen Streben, gleich einer schwebenden Harfe, sichtbar, die, den nun Türkis schimmernden Rio überspannte. Es soll mit ihren siebzehn Kilometern die längste Europas sein. Brücken faszinierten mich seit je her. Sie waren beeindruckend, was und wo sie alles überbrückten.

Obwohl Dezember, war heute von atlantischer Kälte noch nichts zu spüren, wenn auch der Wind vom nahen Meer bemerkbar wehte. Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen das Oceanario zu besuchen, jenes grösste Aquarium Europas, mit seinen angeblich 15000 Meerestieren. Ja, ich hatte viel darüber gelesen und mich beeindruckte die Leistungen dieses zahlenmässig kleinen Volkes. Auf der ganzen Anlage mit ihrer überzeugend modernen Architektur der Gebäude, den zehntausenden von Bäumen, die dort neu gepflanzt worden waren, zeigte wieder die Kühnheit, das Vorwärtsdrängende, dieses am westlichen Rand Europas lebende Volk. Massstäbe setzend ohne frankophones Überlegenheitsgebaren oder amerikanische Gigantomanie. –

Die EXPO 98 hatte nicht die Technik zum Thema, sondern die Bewahrung der Ozeane! Einem Volk, das am Ozean lebt, mehr als würdig. Es hat mutig den Blick auf unsere Verantwortung darauf gerichtet. So in Gedanken empfand ich diesen sonnigen Wintertag als zu schön, zu hell, zu warm, als dass ich mich heute in die Tiefen der Ozeane begeben wollte. An einem anderen Tag, es würde sicher in den nächsten Tagen vom Meer her Regen heran geweht, würde ich es Kapitän Nemo gleichtun – wenn auch weitaus ungefährlicher und gegen Eintritt natürlich, vierzehn Euro, Ordnung muss sein.

So spazierte ich langsam, den grossen Fluss zu meiner rechten, auf dem Passeio de Neptuno vorbei am Oceanario hin zum Passeio das Tagides, an dem der Pavilhao Atlantico lag, in dem Konzerte und Ausstellungen stattfinden und schlenderte so durch den Jardim Garcia de Orta, dem Botanischen Garten mit seinen Pflanzen, Bäumen und kunstvollen Skulpturen aus Holz, Stein und Metall. Mein Ziel, sofern ich ein konkretes geplant hatte, war der Torre Vasco da Gama, den ich vom Botanischen Garten aus sah. Jene 145 Meter hohe Stahlkonstruktion in Form eines Karavellensegels, der als Aussichtsturm diente. Neben dem Torre befand sich das Hotel Myriad Sana, ein Luxushotel, wie ich an den Preisen des Getränkes, welches ich bestellt hatte, feststellte.

So sass ich also auf der Terrasse des Myriad Sana Hotels und schaute auf die bläulich, dunkel glitzernden Wellen des Rio Tejo, hörte das Kreischen der Möwen und blinzelte gedankenverloren in die portugiesische Sonne. –

Wenn es Momente im Leben gibt, die unvergessen in unseren Erinnerungen lebendig bleiben, so wusste ich, dass heute, jetzt, ein solcher Moment, ein Augenblick der Vollkommenheit gekommen war. Und ich wollte ihn geniessen, auskosten und wenn die Zeit des Abschieds kam, ihn mitnehmen in die nördlichen Gefilde unseres Globus, aus denen ich kam und wieder zurückkehren musste.

Ich hatte mich etwas in den Windschatten der Terrasse gesetzt, denn vorne am Bug, der Sockel des Hotels war gleich einem Schiffsbug in den Fluss gebaut, war es windig. Ich schaute auf die bläulich, dunkel glitzernden Wellen, hörte das Kreischen der Möwen, liess, wie man so sagt, meinen Blick schweifen, als ich vorne am Bug einen allein sitzenden Mann mit grauen Haaren und nur mit einer Art T-Shirt und Jeans bekleidet, wahrnahm. Wir waren die einzigen Gäste auf der Terrasse.

Ein Hotelgast, dachte ich, der wohl vor dem Lunch – in solchen Hotels heisst das Mittagessen immer Lunch – noch einen Blick auf diese unverwechselbare Aussicht werfen wollte. Doch plötzlich, ruckartig und etwas ungelenk, stand der Mann von seinem Stuhl auf, und schritt etwas schlaksig auf meinen Tisch zu. Er war recht gross, grösser als ich, eher mager als schlank, schon eher dürr, vielleicht fünfzigjährig oder auch älter und recht unrasiert, an den Füssen trug er Wanderschuhe, die eher für Bergtouren als für Segeltörns passend waren. Dieser eigentümliche Widerspruch zwischen T-Shirt und schweren, fast klobigen Bergschuhen irritierte.

Er hatte etwas donquichotteskes an sich.

„Ist es erlaubt, dass ich mich an Ihren Tisch setze, dort vorne, also dort ist es nun kalt, vom Wind her.“

Er sprach mich auf deutsch an, mit einem leichten Akzent, den ich noch nicht einordnen konnte. Dass ich so deutsch aussah, war mir neu und überraschte mich, dabei trug ich doch nicht die übliche Touristenkleidung, sondern Jeans, Hemd, Halstuch und englisches Jackett, eine Kamera lag auch nicht auf meinem Tisch, aber die war ja eh aus der Mode gekommen, da heute alles mit dem Handy fotografiert wird, um es dann, nur Sekunden später über Facebook oder ähnliche Selbstdarstellungsmedien, der Welt mitzuteilen. Im Sinne von: ich war auch da, seht nur hin!

Ich hatte mein Handy absichtlich im Hotel gelassen, warum auch sollte ich es mitnehmen, überhaupt, die besten, die eindrucksvollsten Fotos blieben sowie so im Kopf.

„Bitte gern“, und mit einer Handbewegung deutete ich auf die noch freien Stühle an meinem Tisch.

Nach einigen kurzen Momenten sagte ich begeistert „Ein herrlicher Tag, heute, – und das Mitte Dezember.“ Ich fühlte mich wohl.

„Nun, ob herrlich das richtige Wort, der treffende Begriff dafür ist“, er brach mitten im Satz ab, schnitt eine Grimasse, die wohl eine Art von Nichtwissen darstellen sollte, hob beide Hände abwehrend in Schulterhöhe und vollendete seinen Satz mit “ich weiss es nicht.“

„Nun ja, nun ja, ich weiss es auch nicht – dann ist es halt ein schöner Tag.“

„Schön ist Alles und Nichts. Schön ist das Verlegenheitswort schlechthin, genau wie das Wort interessant, damit kann man nichts Falsches sagen.“

„Nun ja“, warf ich ein.

„Sehen Sie, die Begriffe werden heute gedankenlos verwendet, man kennt“, er unterbrach den Satz, sein Gesichtsausdruck signalisierte angestrengtes Denken, „man kennt ihre Bedeutung nicht mehr. Wissen Sie, woher der Begriff, das Wort “herrlich“ stammt?“

„Sagen Sie es mir!“

„Nun, es geht zurück auf das Adjektiv ´hehr´, welches im Althochdeutschen“, hier stoppte er ohne den geringsten grammatikalischen Grund, ich erkannte keinen, legte eine einige zehn Sekunden lange Pause ein, um dann fortzufahren “grau, beziehungsweise grauhaarig bedeutete, sich dann in übertragener Bedeutung als ehrwürdig und erhaben wandelte.“

Er nickte mit dem Kopf einige Male, und sagte zu sich selbst dann noch: doch, doch so ist es. Es folgte eine Pause. Er hob den Kopf und fragte mich „Also ich frage Sie: ist das ein ehrwürdiger oder erhabener Tag heute?“

„Für mich ist er erhaben, der Tag, hier und jetzt! Ja! Sind Sie Sprachwissenschaftler?“

„Nein, ich lege nur Wert auf Sprachhygiene.“

„Wow“, entfuhr es mir, „und davon kann man leben? Als Beruf ist mir das völlig unbekannt!“

„Nein, nein nicht als Beruf. Sprachhygieniker bin ich aus Überzeugung, beruflich bin ich Psychiater.“ „Du lieber Himmel“, liess ich mich spontan zu der Bemerkung hinreissen, „ich hoffe, ich darf trotzdem noch mit Ihnen sprechen?“

Ein gewisser Sarkasmus begann mich zu bemächtigen. Er spricht von Hygiene und sah aus, als sei er gerade aus dem Bett gerollt – und dann noch Psychiater! Na ja...– Der Beruf färbt eben doch ab!

Wäre die Aussicht nicht so herrlich, erhaben, der Kaffee nicht so wohltuend heiss gewesen, ich wäre aufgestanden und hätte dieses Schiff hier verlassen. Andererseits reizte mich die Selbstgefälligkeit meines Gegenübers ihm zu widersprechen. Auf See trifft man immer wieder seltene Vögel, dachte ich.

„Selbstverständlich dürfen Sie weiter mit mir sprechen.“ Kurze Pause, um dann mitzuteilen “Ich verstehe nicht, warum die Menschen stets so gereizt reagieren, wenn man auf sprachliche Klarheit besteht!“

„Da Sprache Identität ist. Und wer Sprache kritisiert, kritisiert somit auch Identität, dürfte Ihnen als Psychiater ja nicht ganz unbekannt sein.“

„Ich weiss nicht“, hier schnitt er wieder eine Grimasse, die wohl erneutes Nichtwissen vermitteln sollte, um dann wieder mehr zu sich selbst als zu mir redend sinnierte „Also – ob das“, wieder Unterbruch des Satzes, Pause, „also – ob das – das so eine einfache Gleichung ist.“

„Ich habe ja nicht gesagt, dass es eine einfache Gleichung ist, es heisst ja auch Muttersprache.“

„Und Vaterland.“

“Und welches ist Ihr Vaterland?“

„Die Schweiz.“

„Aha.“

“Darf ich mich vorstellen: Hansueli Egli, Doktor Hansueli Egli.“

“Ja, namenshygienisch sollte es schon sein. Adrian Lake, kein Doktor, aber dafür Schotte aus Neu-Schottland, Kanada.“

„Oh – woher sprechen Sie so gut deutsch? Ohne Akzent!“

„In Tübingen studiert.“

„Was?“

„Kunstgeschichte, Deutsche Literatur und Nordistik.“

„Dann sollten Sie meine Überzeugung der Sprachhygiene verstehen.“

„Hm, ist das nicht eher eine fixe Idee von Ihnen? Es hat etwas religiöses an sich, ja sorry, sektiererisches, so wie Sie es vermitteln, wenn Sie sagen, Sie bestehen auf sprachliche Hygiene bei den Menschen.“

„Wieso das?“, fragte Dr. Egli entgeistert, als sei ihm seine Wirkung völlig fremd.

„An einem so schönen – ich weiss, Sie sagten, es sei ein Verlegenheitswort, aber Sie gestatten, dass ich schlichtes Gemüt es trotzdem benutze – also an einem so schönen, sonnigen Dezembertag, am Ufer eines geschichtsträchtigen Flusses, in Umgebung eines anregenden und interessanten – ich weiss auch ein Verlegenheitswort – wie an diesem, fällt Ihnen nur auf, dass herrlich und schön nicht die richtigen Worte dafür sind! Es sind, Herr Doktor, nur Worte! Schauen Sie sich hier doch um, ich halte es da mit Goethe, der sich selbst als Augenmensch bezeichnet hat und wohl darum – oder gerade deswegen – ein grosser, ein genialer Dichter war. Wie heisst es im Faust: Zum Sehen geboren / Zum Schauen bestellt / Dem Turme geschworen / Gefällt mir die Welt.“

„Ziemlich sentimental! Das Wort muss eine gewisse Schärfe“, wieder stoppte er mitten im Satz, um dann nach einer, wieder mehrere zehnsekundenlange Pause festzustellen, „besitzen, es muss präzise sein, sonst ist es ohne Wirkung.“

Diesen letzten halben Satz hatte er mit leicht erhöhter Stimme gesprochen. Poesie, so schien es mir, war nicht unbedingt sein bevorzugtes Sprachinteresse.

„Oh, nein Herr Doktor, nicht nur muss das Wort Schärfe besitzen, daran verletzt man sich, nein, es muss verbindlich sein! Ein Wort, nur ein Wort, kann einen Menschen töten oder ihn erheben, befreien. Es gibt Worte der Liebe und Worte des Hasses. Das eine ist verbindlich und harmonisierend, das andere scharf, trennend. Nun, welches hat wohl langfristig den grösseren Einfluss?“

„Sie sind ein Romantiker. Unsere Welt ist viel zu komplex, als dass sie,“ er unterbrach den Satz, schaute auf seine Hände, dann hinauf in den strahlenden Dezemberazur, “unklare, unpräzise, unnötige Worte sich erlauben kann. Eindeutigkeit ist das Gebot der Wortstunde.“

„Und die führt nicht selten zur Rechthaberei! Jene Eindeutigkeit, so wie Sekten für sich in Anspruch nehmen, die Wahrheit zu wissen, da es nur eine Wahrheit gebe, anscheinend. So wie die Moralschreier anderen Menschen ihre Moral aufzwingen wollen, da nur diese wissen, was moralisch ist und was nicht! Diese Leute wollen den moralischhygienischen Menschen! Den gibt es nicht, wird es nie geben – und das ist auch gut so! All diese Weltverbesserer haben die Welt nur schlimmer gemacht. – Die Wahrheit ist stets anders als sie scheint, sagt Sir Arthur Conan Doyle.“

„Eindeutigkeit hat nichts mit Weltverbesserung zu tun – und was heisst schon Weltverbesserung?“

„Den Menschen gegen seinen Willen, durch Zwang und mit Verboten, zu erziehen, das Herr Dr. Egli, ist das System der Weltverbesserung, derer bedienen sich Jene, die meinen, und dies, ohne dass sie dazu aufgefordert wurden, die Welt verbessern zu müssen. Dazu gehören leider auch die Religionsstifter und natürlich die zutiefst unappetitliche Gattung der Ideologen!“

Es entstand eine Pause.

Ich beneidete den Tejo, wie majestätisch er dahinfloss, unbeeindruckt vom Lärm der Welt, begleitet von Seevögeln, hatte er die grössten Seefahrer zum Meer geleitet, war er der Anfangsstrom der Hoffnungen, der Erwartungen, die grosse Ader, die einen Kreislauf in Gang setzte. Er war die Möglichkeit gewesen, wie die Menschen diese Möglichkeit nutzten, nun, das floss ausserhalb seines Laufes.

„Ist Ihr Beruf als Psychiater nicht deprimierend?“ fragte ich ihn.

„Warum meinen Sie?“

Er musste bei den Jesuiten erzogen worden sein, die ja auch stets eine Frage mit einer Gegenfrage beantworteten, oder besser eben nicht beantworteten.

Oder war es diese eigentümliche Schweizer Ängstlichkeit, oder doch nur Berufskrankheit, die deformation professionell.

„Nun, sich ein Leben lang mit den Abgründen und Deformationen der Menschen zu befassen stelle ich mir nicht erhebend vor.“

„Muss ein Beruf erhebend sein?“

Schon wieder eine Gegenfrage und er spricht von Eindeutigkeit!

„Bereitet er Ihnen Freude? Ihr Beruf!“

„Nun, was heisst das“, wieder brach er mitten im Satz ab, hob die Schultern hoch, machte erneut eine Grimasse im Sinne: was soll`s, nahm seine Brille ab, setzte sie wieder auf „ich meine, was heisst Freude? Freude und Beruf“, wieder brach er ab, grimassierte, so, dass es den Eindruck ergab, er sei unsicher über das, was er sage. “Leben – also Freude und Leben, kann man das Zusammenführen? Ich,“ Pause, lange Pause, Abnahme der Brille und erneutes Aufsetzen, dann “ich weiss es nicht!“

Oh! Welcher Lichtblick, nicht jener, dass er mal wieder nicht wisse, sondern jener Lichtblick in Gestalt einer attraktiven und lebhaft wirkenden Kellnerin, die uns auf portugiesisch fragte, ob wir noch einen Wunsch hätten. Ich entschied mich für einen Vinhos da Porta und mein Gesprächspartner für ein Aqua Mineral sem Gas, also ohne Kohlensäure, hygienisch auch hierbei, dachte ich.

Als die Kellnerin das Gewünschte serviert hatte, hob ich mein Glas und sprach zu Dr. Egli: „Saude!“ Es war ein exzellenter Ruby-Portwein. Mein Gesprächspartner stürzte sich jedoch gleich auf die mit servierten Erdnüsse und Oliven, so, als hätte er sein Frühstück verschlafen.

„Sie meinen also, Dr. Egli, dass es fragwürdig ist, den Begriff Leben mit dem der Freude zu verbinden, was dann bekanntlich Lebensfreude wäre oder als solche bezeichnet wird. Ist Ihnen dies zu unpräzise?“

„Eine sehr oberflächliche“, Abbruch des Satzes, jetzt neu, mit der Hand seinen Bart kraulend, “Sichtweise auf das Leben.“

Pause. Dann: „Das Leben ist sehr selten mit Freude gepaart. Der Mensch ist nicht zur Freude geboren.“

„Wozu dann?“, rief ich entgeistert laut, lauter, als es die Vornehmheit des Hotels erlauben würde.

Keine Antwort des Mineralwassertrinkers.

Deformation professionell schoss es mir durch den Kopf. Und wenn die portugiesischen Seefahrer genauso navigiert hätten, wie er sprach, sie hätten niemals Indien oder Brasilien erreicht. Ich schaute auf den Fluss, den Torre Vasco da Gama und auf die sinnliche Figur unserer Kellnerin – nicht zur Freude geboren, wozu dann?

„So, so oberflächlich? Ist das, was Sie hier sehen, gibt das nicht Anlass sich zu freuen, zu geniessen, ja auch nachzudenken?“

„Freude ist nicht nachhaltig – spätestens, wenn Sie Ihre Steuerrechnung erhalten, ist die Freude vorbei, wenn Sie“, wieder brach er ab, mitten im Satz. Ich stellte mir die Patienten vor, die einen solchen Arzt hatten, wie sie wohl diese ständigen Unterbrüche empfanden, oder hatte er ihre Sprechweise übernommen? Möglich!

„Wenn Sie zum Beispiel krank werden. Die Welt nicht mehr empfinden können, alles durch“, er nahm die Brille ab, hielt sie gegen das Sonnenlicht, setzte sie wieder auf, schaute auf seine Hände, „einen Schleier, wie hinter Glas empfinden.“

„Klar, die Lebensfreude endet meistens dann, wenn man tot ist, das habe ich verstanden! Gibt es denn irgendetwas, woran Sie Freude haben, ich meine, ausser Ihrer sprachhygienischen Überzeugung?“

Dr. Hansueli Egli schaute mich halb verwundert, halb verständnislos an, nahm seine Brille ab und – welche Variation! legte sie auf den Tisch, blinzelte dann auf den Tejo hinaus, setzte seine Brille wieder auf und meinte „Was ist Freude? Ein vollkommen amorpher und vollständig subjektiver und daher auch sinnloser Begriff, der nichts aussagt und ist trotzdem“, wieder Unterbruch, längere Pause – „für alles zu gebrauchen. Jeder versteht ihn anders. Er ist genauso dumm wie Glück.“

„Richtig, Jeder versteht ihn anders und doch gibt es die Freude! Darum fragte ich ja auch was Ihnen, Ihnen als Mensch, Freude bereitet. Ich fragte nicht, ob Sie glücklich sind – das sind Sie in meinen Augen definitiv nicht!“

„Sie sind kühn in Ihrer Behauptung!“

„Nicht kühn, aber ich lebe, freue mich des Hierseins! Haben Sie denn überhaupt Freude, wenn Ihnen die Beantwortung dieser doch recht simplen Frage, derart schwerfällt.“

Der Ruby-Portwein war wirklich ausgezeichnet, er schien, im Gegensatz zum stillen Wasser meines Gegenübers, Freude zu bereiten.

„Freude – – –“, sinnierte der Doktor und strich sich mehrfach über das unrasierte Kinn und griff dann mit gleicher Hand erneut zu den Erdnüssen, die Oliven hatte er bereits ebenso schnell wie alleine verspeist; Hunger konnte es wohl nicht sein. Wenn Jemand schon so lange darüber nachdenkt, kam es mir in den Sinn, wird er keine Freude haben und richtig, er begann sehr langsam, recht gedehnt zu sprechen, wobei sein helvetischer Akzent nun nicht mehr zu überhören war.

„Freude – ob ich Freude habe“, Pause, er nahm sein Glas mit stillem Wasser, trank, die wortlose Pause schwebte über dem Tisch, doch kam er dann zu den Sätzen „was mir Freude bereitet – nein, ich denke nein, so wie ich Freude verstehe, nein, habe ich keine Freude, wozu auch? Was ist das?“

„Meo Deos“, entfuhr es mir, „das ist ja schwärzer als Schwarz. Freude, wozu auch? Sie analysieren sich selbst und den Begriff, bevor Sie sich freuen, nun, dann ist die Freude sicherlich schon lange vorbei! Wollen Sie sich dann doch nicht besser von dieser freudlosen Welt verabschieden, es enthebt Sie sozusagen, der Freud`schen Analyse.“ Der Portwein verhalf mir zum sarkastischen Höhenflug. „Meine Erfahrung zeigt mir, dass vorwiegend oberflächliche Menschen zur Freude neigen und sie als solche empfinden. Der Tiefgeistige verabscheut das oberflächliche Gefühl der Freude.“