Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

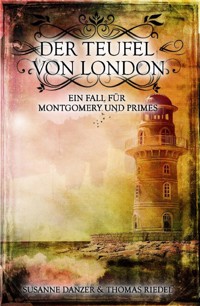

Mit Band 4 dürfen sich alle Freunde der Reihe "Montgomery & Primes" auf einen neuen Fall freuen: London, 1888 - Opium überschwemmt die Metropole London und fordert zahlreiche Opfer. Dr. Celeste Montgomery und Detective Inspector Archibald Primes von Scotland Yard machen sich auf die Suche nach dem Schuldigen, den sie hinter all dem vermuten: den Teufel von London.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Teufel von London

Ein Fall für Montgomery und Primes

Kriminalroman

von

Susanne Danzer & Thomas Riedel

Bibliografische Information durch

die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.de abrufbar

bereits erschienen:

Eine Leiche zum Lunch, IBSN 978-3-7418-3121-8

Der blinde Zeuge, IBSN 978-3-7418-0000-0

Der tödliche Engel, IBSN 978-3-7418-8018-6

1. Auflage

Covergestaltung:

© 2017 Buchcoverdesign: Sarah Buhr – www.covermanufaktur.deunter Verwendung von Bildmaterial von:

unter Verwendung von Bildmaterial von Andrey Yurlov / www.shutterstock.com

ImpressumCopyright: © 2017 Susanne Danzer & Thomas Riedel

https://www.facebook.com/MontgomeryPrimesDruck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.deISBN siehe letzte Seite des Buchblocks

Für Sabrina Z.

»Rauschgift:

Eine unverriegelte Tür

im Gefängnis der Identität.

Sie führt auf den

Gefängnishof«

Ambrose Gwinnett Bierce (1842-1914)

Er gehörte ohne Zweifel zu denen, die bisher nur die Schattenseiten des Lebens kennengelernt hatten. Doch alles, was er bis jetzt erlebt hatte, war nichts im Vergleich zu dem, wie es im Augenblick um ihn stand.

Charles Morrison klimperte mit seinen letzten Münzen, als er im Londoner Hafen zum Dock XIII hinüberschlenderte und nach einem geeigneten Platz suchte, an dem er die kommende Nacht verbringen konnte. Selbst für das bescheidenste Zimmer reichte der klägliche Inhalt seiner Taschen nicht mehr aus.

Hier im geschäftigsten Hafen der Welt, dessen Ankerplätze sich ohne Unterbrechung fast elf Meilen an der Themse entlangzogen, schlief Charles nicht zum ersten Mal. Inzwischen kannte er sich ganz einigermaßen gut aus. Er wusste natürlich, dass es für ihn nicht ungefährlich war einfach in einen der zahlreichen Lagerschuppen zu kriechen. Wenn man ihn dort erwischte, würde man ihn nicht gerade mit Samthandschuhen anfassen und ganz sicher die Polizei alarmieren – auf keinen Fall wollte er sich in einer Zelle wiederfinden.

Aber zwischen all den vielen Kisten und Fässern am Ladekai, deren Zahlen in die Tausende gingen, war zumeist noch irgendwo ein sicheres Plätzchen für ein halbwegs passables Nachtlager zu finden, das seinen geringen Ansprüchen genügte.

Es dauerte keine zehn Minuten und hatte gefunden, was er gesucht hatte.

Aus dem geeigneten Kistenstapel zog er eine der unteren heraus und verschaffte sich so einen Platz, der gerade groß genug war, dass er sich ausstrecken konnte. Es war zwar nicht das ›Savoy‹-Hotel, aber es war gemütlicher, als es den Anschein hatte.

Die nächste Gaslaterne war immerhin vierzig Yards entfernt, sodass er auf der einen Seite schwer zu entdecken und andererseits nicht durch das Licht gestört werden würde.

Charles Morrison kroch in den entstandenen Hohlraum und machte es sich bequem. Bevor er sich ausstreckte, breitete er eine Zeitung unter sich aus, um seinen einzigen und deshalb besten Anzug nicht noch mehr zu beschmutzen. Die Tageszeitung hatte er auf seinen Streifzug durch die Stadt auf einer Parkbank gefunden, wo sie jemand hatte liegen lassen.

Nachdem er sich auf seinem Lager ausgestreckt hatte, verschränkte er die Hände hinter dem Kopf und blickte nachdenklich hinauf in die Dunkelheit. Vielleicht konnte er sich am nächsten Morgen irgendwo wegen Arbeit anstellen – Tagelöhner wurden schließlich immer gebraucht und gerade hier an den Docks fehlte es stets an fest zupackenden Händen. Wenn einer allerdings schon aussah wie ein völlig heruntergekommener Vagabund, dann verringerte das die Chance immens, auch nur für ein paar Stunden arbeiten zu dürfen. Und am Abschluss eines Tages waren ein paar Münzen auf der Hand allemal besser als keine.

Charles fand in einer seiner Taschen noch ein paar zerknautschte Zigaretten und glücklicherweise ein Päckchen Zündhölzer. Er riss eines der wenigen Hölzchen an einem der Kopfpflastersteine und steckte sich eine der völlig verbogenen Kippen an. Genüsslich nahm er einen tiefen Zug und sah nachdenklich zur Hallendecke.

Es schien eine warme Nacht zu werden. Wärmer als erwartet. In der Nähe lag ein Frachter aus Schweden. Durch einen Spalt in der Holzwand konnte er die Deckwache gut erkennen.

Ihr habt es gut, dachte er bei sich, immer genug zu essen, in jedem Hafen eine süße Braut und gute Bezahlung. Aber zur See fahren? Ist nicht gerade ungefährlich. Schwimmen kann ich auch nicht – im Fall der Fälle. Nein, das ist nichts für mich. Will ja nicht als Fischfutter enden.

Plötzlich wurde er aus seinen Gedanken gerissen. Schritte waren zu hören. Charles bewegte sich keinen Inch mehr. Auf keinen Fall wollte er entdeckt werden und seinen Platz verlieren, denn das Loch, in dem er die Nacht zuzubringen gedachte, gefiel ihm.

Durch eine Ritze in der Wand konnte er zwei Männer erkennen, die zielstrebig an ihm vorbeigingen und unter einem schmächtigen Kran stehen blieben – aber es waren nur grobe Umrisse im Halbdunkel.

Einer der Männer schien Matrose zu sein, der Kleidung nach zu urteilen, die er trug, und dem breitbeinigen Gang, der den meisten Seeleuten nach Jahren auf einem Schiff zu eigen war. Der andere trug einen dunklen Anzug aus Tweed, wie Charles unbewusst registrierte.

Etwas Besonderes fiel ihm auf. Der Mann im feinen Zwirn trug einen schwarzen Bowler, keinen Zylinder, und Charles fand dies ungewöhnlich. Jeder, der irgendetwas auf sich hielt und keinen Geldmangel hatte, trug zurzeit einen Zylinder wie es in Mode war.

Schon bald war Charles‘ Interesse an den beiden Männern verflogen. Sein Magen knurrte vernehmlich, denn seit dem Morgen hatte er nichts mehr zu sich genommen. Allerdings war er daran gewohnt, dass Mahlzeiten eher unregelmäßig in seinem Bauch landeten.

London war nicht das richtige Pflaster für ihn, wie er sich resigniert eingestand. Die Stadt hatte es ihm noch nie leicht gemacht. Bereits bei seiner Ankunft lief alles daneben und er schien vom Pech verfolgt zu sein. Über diesen Gedanken nickte er schließlich ein.

Wie lange er bereits in dem Kistenstapel gelegen hatte, konnte er später nicht mehr sagen.

Er wachte aus einem Halbschlaf auf, als er ganz in seiner Nähe Stimmen hörte. Jemand machte sich an den neben und über ihm gestapelten Kisten zu schaffen. Sehen konnte er nichts, denn die Männer standen in seinem Rücken, und sein Versteck war so eng, dass er sich nicht umdrehen konnte, ohne Gefahr zu laufen, bemerkt zu werden.

»Los, rauf mit der Kiste«, hörte er einen Mann leise sagen. »Und dann nichts wie weg von hier. Ich will auf keinen Fall erwischt werden. Dafür ist die Kohle nicht genug.«

Charles bewegte sich auch jetzt nicht.

Was habt ihr Gangstertypen nur vor?, fragte er sich.

Er hörte, wie sie unmittelbar über ihn eine Kiste hoch wuchteten und zog unwillkürlich den Kopf ein.

Charles bekam nur einen von den Männern zu sehen – den mit dem dunklen Anzug und dem Bowler. Er schien zu denen zu gehören, die sich an dem Kistenstapel zu schaffen gemacht hatten.

Insgesamt waren sie zu viert, wie Charles feststellte – drei Männer und eine Frau. Er hatte den Eindruck, dass sie sehr in Eile waren.

Charles Morrison ahnte nicht, dass ihn dieses Erlebnis noch lange beschäftigen würde. Er wusste nur, dass sie keine der Kisten mitgenommen hatten. Also störte ihn die Sache nicht weiter – und selbst wenn, dann wäre es nicht seine Angelegenheit gewesen. Es war besser, sich nur um sich selbst zu kümmern.

Wo sie ihn nun schon aus seinem sanften Schlummer gerissen hatten, steckte er sich noch eine Zigarette an, obwohl er sie sich eigentlich für den nächsten Tag aufbewahren wollte. Er wusste nie, wann er wieder etwas zum Rauchen bekam – und dann war da noch der Hunger, der ihn nicht so rasch wieder einschlafen lassen wollte. Ein knurrender Magen war kein gutes Schlaflied.

Charles Morrison hatte noch nicht ganz aufgeraucht, als ihn der erste Tropfen auf die Wange traf. Er dachte sich nichts dabei – letztlich war es in einem Hafen immer irgendwie feucht.

Er wischte sich den Tropfen ab und starrte durch den Spalt zwischen den Kisten.

Ein appetitlicher Geruch erfüllte die Luft – ein Duft, der vom Schweden zu ihm herüberkam. Offensichtlich war der dortige Smutje an der Arbeit.

Sein Magen begann lauter zu knurren.

Der nächste Tropfen erwischte seine Stirn. Er spürte ihn, wischte ihn aber nicht direkt ab.

So gemütlich wie ich gedacht habe, scheint mein Versteck doch nicht zu sein, dachte er.

Er holte die Zeitung unter sich hervor und legte sie sich über seinen Kopf.

Erst als die Tropfen in regelmäßigen Abständen auf das Papier tropften, begann es ihn zu stören. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich.

Als er sich endlich aufrappelte und mühsam aus seinem Loch herauskrabbelte, spürte er etwas Warmes … etwas Klebriges.

Charles Morrison traute seinen Augen nicht, als er die Flüssigkeit entdeckte, die auf den Boden tropfte.

Blut!

Er war von Blutstropfen übersät ...

sein Anzug ...

und sein Hemd!

Wie erstarrt stand er da und blickte auf den Lebenssaft, der dunkelrote Flecken auf dem Stoff gebildet hatte.

Sofort fielen ihm die drei Männer und die Frau ein, die eine Kiste über ihm aufgestapelt hatten. Die Kiste, aus der jetzt das Blut tropfte.

Er kramte ein altes Messer aus seiner Manteltasche, setzte es an einem Spalt der Lade an, schob behutsam die Spitze weit genug hinein und hebelte langsam den Deckel hoch.

Kaum hatte er ihn abgehoben und einen Blick auf den Kisteninhalt geworfen, lief ihm ein eisiger Schauer über den Rücken.

In der Holzkiste lag zusammengekrümmt ...

ein Mann ...

ein toter Mann!

Charles Morrison hatte allerhand Mühe, die schwere Kiste allein vom Stapel zu wuchten. Immer wieder sah er sich ängstlich um. Auf keinen Fall wollte er sich jetzt bei seiner momentanen Tätigkeit erwischen lassen. Glücklicherweise konnte ihn die Deckwache auf dem schwedischen Schiff, das in unmittelbarer Nähe festgemacht hatte, hinter dem schützenden Kistenstapel nicht ausmachen.

Endlich stand die Kiste zu seinen Füßen und er richtete sich von der Anstrengung keuchend auf. Diese Holzkiste war nicht sehr massiv, doch durch ihren leblosen Inhalt überraschend schwer.

Charles starrte auf die goldene Kette, die in die Westentasche lief, die der Tote trug, und an deren Ende er eine kostbare Uhr vermutete.

»Um die wäre es schade«, murmelte er vor sich hin, zog an der Uhrenkette, löste sie von der Weste und steckte die Taschenuhr ein. Dafür würde er sicher ein oder zwei Pfund bekommen.

Er fand auch einen Geldbeutel, den er ohne weiter darüber nachzudenken in seiner Hosentasche verschwinden ließ – gleiches geschah mit einer kleinen ledernen Mappe, in der sich augenscheinlich Papiere befanden.

Mit einem solchen Zufallstreffer hatte er nicht gerechnet. Umso vergnügter war er. Warum sollte ihm das Glück nicht auch einmal hold sein?

Niemand störte ihn bei dieser Unternehmung, bei der er nicht das geringste schlechte Gewissen hatte.

Nachdem er alle Taschen des Mannes in der Kiste durchwühlt hatte und ihm auch noch die wertvoll erscheinenden Manschettenknöpfe sowie einen Schlüsselbund abgenommen hatte, schob er die Kiste in die Lücke, in der er eigentlich hatte schlafen wollen, ohne den Deckel zu schließen.

Rasch sah er sich ein letztes Mal vorsichtig nach allen Seiten um. Die Luft war rein – Zeit sich unbemerkt zu entfernen. So schnell Charles Morrison konnte, machte er sich aus dem Staub, immer darum bemüht jedem menschlichen Wesen möglichst aus dem Weg zu gehen. Entdeckt zu werden war in seinen Augen wenig erstrebenswert.

Erst als der Hafen weit hinter ihm lag und er ihn kaum noch sehen konnte, wagte er es, einen genaueren Blick in den Geldbeutel und das Ledermäppchen zu werfen.

Im Beutel waren eine Unzahl an Münzen und in der Mappe lagen zweihundert Pfund in Banknoten, die Papiere eines Mannes aus London, ein Scheckbuch, zwei abgegriffene Fotografien und eine Karte mit einer markanten Schrift, die Charles Morrison nicht kannte.

Unter einer Laterne stellte er fest, als er im Schein der Lampe an sich hinunterblickte, dass er sich nirgends sehen lassen durfte. Die Blutflecken fielen zu sehr auf. Er verkroch sich zwischen zwei Häusern und wartete ab. Zwar hatte er nun genügend Geld, aber er wagte es nicht, eines der Lokale zu betreten.

Was er jetzt am Dringendsten brauchte, war saubere Kleidung. Gerne neue, in Anbetracht des Vermögens, dass er an sich genommen hatte.

Auf keinen Fall wollte er durch den neuen Reichtum leichtsinnig werden, jeder Schritt wollte reiflich überlegt sein.

Der Mann in der Kiste war einem Verbrechen zum Opfer gefallen, was bedauerlich für den armen Kerl war. Daran gab es nichts zu rütteln. Er hatte die Mörder sogar gehört und gesehen. Besonders an den einen erinnerte er sich genau: an den Mann im dunklen Anzug mit dem Bowler.

So gekleidet ging seiner Meinung kein wahrer Gentleman; wenn schon korrekt, dann nur mit Zylinder.

Charles tastete nach dem Metall in seiner Tasche und zog es heraus. Jetzt besaß er zum ersten Mal in seinem Leben eine Uhr. Er beobachtete den Zeiger, der ihm nicht schnell genug die Runde machte. Einige Stunden musste er noch warten, bis er sich aus dem Versteck wagen durfte.

Der Tote wohnte in ›Mayfair‹, wie er herausgefunden hatte, als er die Papiere inspizierte.

In dieser Gegend kannte sich Charles Morrison noch nicht aus, denn es war eine feine Gegend von London, und einer wie er, war dort nicht gerade erwünscht.

Den Papieren nach schien es George Manning ausgezeichnet gegangen zu sein. Zweihundert Pfund in bar, ein Scheckheft und die Uhr.

Eigentlich konnte es Charles egal sein. Da er jedoch den Entschluss gefasst hatte, dem Haus des Toten einen Besuch abzustatten, versuchte er ein bisschen über das Opfer nachzudenken.

Viel kam allerdings nicht dabei heraus.

Dieser Mister Brownhill war mausetot, abgemurkst von ein paar zwielichtigen Gestalten, und man hatte ihn einfach in eine der am Kai stehenden Kisten gepackt. Hätte er nicht die Blutstropfen abbekommen, wäre die Kiste vermutlich ohne weiteres auf einen Themsekahn verladen und einige hundert Meilen weiter befördert worden. Was wiederum schade um das kleine Vermögen gewesen wäre, das der Tote bei sich trug.

Die Mörder hatten Charles‘ bescheidener Meinung nach einen großen Fehler begangen: Sie hätten ihrem Opfer die Papiere abnehmen müssen.

Charles schlug sich gegen die Stirn. Wie konnte ich nur so dumm sein?

Was, wenn sie zurückgekommen waren, um ihren Fehler wieder gutzumachen, dann hatten sie die Kiste auf einem anderen Platz gefunden.

Die werden einen schweren Schock bekommen haben, schmunzelte er.

Erst gegen zwei Uhr morgens wagte sich Charles Morrison schließlich aus seinem Versteck. Jetzt, endlich, waren die Straßen menschenleer. Zudem war ihm das Glück hold, denn es zog Nebel von der Themse heraus und hüllte die Nacht in einen kaum durchdringbaren Schleier. Selbst das Licht der Gaslaternen konnte die Schwaden kaum durchdringen. Charles war das nur recht. Es war, als hätte ihm das Schicksal einen Wink gegeben und würde sein Vorhaben nun unterstützten

Er wählte nicht den kürzesten Weg nach ›Mayfair‹, sondern vermied alle Polizeistreifen, indem er sich durch kleine schmale Gassen schlich, die kaum von Gaslaternen erhellt wurden.

Erst gegen vier Uhr erreichte er das Haus von Mister Brownhill und es verschlug ihm den Atem. Mit einer so prachtvollen Villa hätte er niemals gerechnet, geschweige denn sich eine solche überhaupt vorstellen können. Mit großen Augen betrachtete er das wundervolle Gebäude inmitten eines gepflegten Gartens. Charles war selten sprachlos, doch in diesem Moment gelang es ihm vor lauter Staunen nur anerkennend durch die Zähne zu pfeifen. Gefolgt von einem leisen Kichern und einem breiten Grinsen.

Bevor er über den Zaun kletterte, sah er sich eine Weile um.

Die Villa lag völlig im Dunkeln. Nicht der kleinste Lichtschein war zu sehen, noch ein Geräusch zu vernehmen.

Nachdem er sich Zutritt zum Gelände verschafft hatte, untersuchte er zuerst den Schuppen. Die Tür war nicht verschlossen. Er fand einen kleinen Zweisitzer und eines der immer mehr in Mode kommenden Fahrräder. Im hinteren Bereich standen in einer Box zwei Pferde. Er verstand nicht viel von diesen Tieren, aber sie wirkten verschwitzt, so, als hätten sie erst vor kurzem eine mächtige Kraftanstrengung hinter sich gebracht. Wurden sie nicht im Anschluss immer trocken gerieben? Er wusste es nicht genau zu sagen, meinte aber so etwas einmal gehört zu haben.

Charles griff nach den Schlüsseln, die er beim Toten gefunden hatte. Unbemerkt näherte er sich dem Haupthaus. Er sah das Namensschild neben der Tür und wusste, dass er richtig war.

George A. Brownhill war in feinen, schnörkeligen Buchstaben kunstvoll in das Messingschild eingraviert worden. Da es keine Flecken aufwies, wurde es zweifelsohne regelmäßig poliert bis es glänzte.

Er probierte einige Schlüssel durch, ehe er den richtigen herausgefunden hatte, und die Tür geräuschlos öffnen konnte.

Als er die Villa betrat, kam er sich nicht wie ein Dieb vor – im Gegenteil. Schließlich wollte er ja nur feststellen, wie der von ihm gefundene Tote gelebt hatte. Und warum er vorzeitig aus dem Leben gebracht worden war. Neugier war nun einmal ein starker Antrieb, um auf eine solche Entdeckungsreise zu gehen.

In der weiten Halle fand sich Charles schnell zurecht, trotz der herrschenden Dunkelheit.

Auf einem Tisch entdeckte er einen reichlich verzierten Humidor mit Zigaretten einer teuren Marke, so edel wie sie rochen. Das war nicht der billige Tabak, wie er ihn kannte. Jedenfalls kamen ihm die gerade recht. Er streckte sich in einem Sessel aus und begann genüsslich zu rauchen.

Auf den Gedanken, dass man ihn hier erwischen könnte, kam er nicht.

Doch er sollte sich noch wundern.

Nichts rührte sich im Haus und er beschloss, den Tag in der prachtvollen Villa abzuwarten. Passieren konnte ihm hier schließlich nichts ... zumindest kaum etwas, denn Mister Brownhill war ja tot.

Detective Inspector Archibald Primes schlief fest, als es bei ihm heftig an der Tür klopfte. Es dauerte einen Moment, bis er es registrierte. Mühsam rollte er sich auf die Seite, ließ die Beine aus dem Bett baumeln, hangelte seine Hausschuhe unter dem Bett hervor, schlüpfte hinein und stand auf, um nachzusehen, welcher Besucher zu nachtschlafender Zeit Einlass begehrte.

Immer noch im Halbschlaf schlurfte er zur Haustür.

»Wer ist da?«

»Sergeant Lockwood, Sir!«

Primes öffnete die alte Tür, die längst einen neuen Anstrich verdient hatte und ließ ihn eintreten.

»Was gibt es denn, Lockwood?«, erkundigte er sich mit einem Gähnen, während er sich die Schlafmütze, die in ihrer Form einer Zipfelmütze entsprach, vom Kopf zog. »Sie müssen verzeihen, aber ich bin noch im Nachthemd. Ist ja auch noch verdammt früh, wie Sie zugeben müssen.«

»Wir haben jemand in den Docks mit Rohopium erwischt, Sir ... er sieht übel zugerichtet aus und hielt ein blutiges Messer in der Hand«, erklärte der Sergeant, der im Yard und in der Londoner Unterwelt als ›Babyface‹ bekannt war, was durchaus stimmte, wenn man in sein unschuldiges, glattrasiertes und rotbäckiges Gesicht blickte.

»Schon wieder die Docks!«, knurrte Primes, der keine gute Erinnerung an diese Gegend hatte. Dann sah er an sich herunter und sagte: »Geben Sie mir eine Viertelstunde, Sergeant. So kann ich wohl kaum mit Ihnen zu einem Tatort fahren.«

Lockwood grinste vielsagend.

»Ich warte vor dem Haus auf Sie, Sir!«

Er drehte sich auf der Stelle um, trat wieder auf die Straße hinaus und zog die Tür leise hinter sich zu.

Zwanzig Minuten später trat Primes aus dem Haus, kletterte auf den Zweispänner, mit dem Lockwood gekommen war und lehnte sich in das weiche Lederpolster zurück. Er war immer noch ein wenig schlecht gelaunt, weil man ihn zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett geholt und in die Kälte hinausgezwungen hatte. Zudem war er morgens ohnehin nicht zu genießen. Jedenfalls gab es Menschen, die das behaupteten und ihm dann sicherheitshalber aus dem Weg gingen, bis er seinen ersten Kaffee oder starken Tee gehabt hatte. Je stärker das Gebräu, desto eher schien es seine Lebensgeister zu wecken.

Während der Fahrt zum Yard wechselte er mit dem Sergeant, der die Zügel fest in der Hand hielt, nur ein paar nichtssagende Worte. Für eine richtige Unterhaltung war er schlichtweg zu müde.

Primes schien ganz ruhig ...

... doch das änderte sich schnell, als er sein Büro betrat.

Sergeant Woods erwartete ihn. Er war unrasiert und hatte in der Eile die Fliege vergessen. Mit offenem Hemdkragen stand er vor einem Mann, der aus mehreren Wunden im Gesicht blutete und nach billigem Fusel stank. Der Gestank war auf nüchternen Magen kaum zu ertragen.

»Das nächste Mal gehen Sie ruhig näher an die Klinge heran, wenn Sie sich rasieren, Woods!«, bemerkte Primes mit einem versöhnlichen Lächeln, wie beiläufig, und betrachtete interessiert den Mann, der vor Woods auf einem Stuhl saß, während er seinen Hut und Mantel ablegte.

Ohne auf eine Erwiderung Woods zu warten, nahm Primes hinter seinen breiten Schreibtisch Platz. Jetzt sah er sich den Mann, der in den Docks aufgegriffen worden war, noch genauer an.

Vor ihm lagen verschiedene Dinge, die Detective Sergeant Woods dem Verletzten abgenommen hatte.

»Sie wollen uns also nicht sagen, woher Sie dieses Päckchen Rohopium haben?«, fragte er ihn direkt, zündete sich eine Zigarette an und inhalierte den Rauch. »Überlegen Sie es sich gut. Man hat Sie angeblich überfallen und wie ich sehe, auch erheblich verletzt. Warum?«

Primes vermochte nicht zu sagen, ob ihn der Mann überhaupt verstanden oder gehört hatte, denn er wiederholte immer wieder nur ein einziges Wort: »Arzt!«

Der Inspector gab Woods einen Wink.

»Ist Dr. Montgomery schon im Haus?«, erkundigte er sich.

»Sie ist schon seit Stunden in der Pathologie«, antwortete Woods. »Es gab ein Mord. Ich werde mal sehen, wo sie steckt.«

»Machen Sie das, Sergeant. Und lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn sie versucht Widerstand zu leisten. Sorgen Sie auf alle Fälle dafür, dass sie hier erscheint. Ich lasse keine Entschuldigung gelten. Verstanden?«

»Natürlich, Sir. Ich soll Dr. Montgomery selbst gegen jeden Widerstand hierherbringen.«

»Exakt! Und ich hoffe für Sie, dass sich unsere geschätzte Ärztin nicht lange bitten lässt. Sonst müssen Sie sie womöglich noch an ihrem Haarknoten herbeizerren«, gab Primes ihm mit auf dem Weg.

Woods verschwand, um die Chefpathologin des Yards, die ebenso die Stelle des Polizeiarztes innehatte, zu suchen.

Primes betrachtete den Mann, der wie ein Häufchen Elend vor ihm auf dem Stuhl saß. Um das Eis ein wenig zu brechen, schob er ihm seine Packung ›Three Kings‹ zu.

»Sie sollten etwas mehr Vertrauen zu uns haben. Wir sind schon länger hinter diesen Drogenpäckchen her. Wer hat Ihnen das übergeben?«

Der Mann schwieg eisern und nahm auch keine Zigarette an.

Nur für einen kurzen Augenblick sah er dem Inspector ins Gesicht. Primes hatte das Gefühl, dass ihn dieser Mann hasste, obwohl er ihm bisher gar nichts getan hatte, geschweige denn ihm jemals zuvor begegnet wäre.

Zehn Minuten waren vergangen, als es an der Tür klopfte und Woods mit Celeste Montgomery im Schlepptau zurückkehrte.

»Guten Morgen, Primes«, lächelte sie. »Sie hat man also auch aus dem Bett geholt.«

»Sie werden sich daran gewöhnen. Kommt mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder vor. Das Verbrechen schläft eben nicht. Und es zwingt uns dadurch ebenfalls wach zu bleiben, selbst wenn man das Gefühl hat, gerade mal eine Stunde geschlafen zu haben.« Primes ließ seinen Blick an ihr heruntergleiten und schüttelte den Kopf. »Um alles in der Welt, wie sehen Sie denn aus, Celly?«

»Ich bin schon ein wenig länger auf und wurde zu einem Tötungsdelikt in Soho gerufen. Ja, ich weiß, ich bin ein wenig derangiert. Aber man kann sich nicht aussuchen, wo die Leichen liegen, wenn man zur Tatortbeschau gerufen wird«, erwiderte Celeste etwas unterkühlt, womit Primes klar wurde, dass er einen empfindlichen Punkt getroffen hatte. Unbeabsichtigt, selbstverständlich. Sie strich sich über den Rock, der mit Schmutzflecken übersät und wahrscheinlich nicht mehr zu retten war. Mal abgesehen von dem Riss im Stoff. Dabei war es ausgerechnet einer ihrer Lieblingsröcke.

»Woods hat so etwas erwähnt. Schätzungsweise ist es nicht so besonders gut verlaufen«, sagte er vorsichtig, konnte sich jedoch ein Grinsen nur schwerlich verkneifen. Er spürte es an seinen Mundwinkeln zupfen.

»Machen Sie sich ruhig lustig, Primes.«

Ihr Unterton roch geradezu danach, dass er sich mit allem, was er sagte, auf sehr dünnes Eis begab.

»Nichts liegt mir ferner, Dr. Montgomery«, versicherte er rasch und mit dem gebührenden Ernst in der Stimme.

»Haben Sie schon mal versucht, sich in diesen dämlichen Kleidern, die wir Frauen zu tragen haben, durch ein Waldgebiet zu arbeiten?«, echauffierte sie sich, und die Verärgerung rötete ihre Wangen. »Und wenn Sie dann glücklich am Ziel ankommen, konzentriert Ihrer Arbeit nachgehen, um Spuren am Leichnam zu sichten, die nicht unerheblich sind, jemand dahertrampelt, Ihnen auf den Rock steigt und Sie so zu Fall bringt, dass Sie einen kleinen Abhang hinunterstürzen? Glauben Sie etwa, Sie würden dann noch strahlend aussehen und jede Ihrer Haarsträhnen säße wo sie eigentlich zu sitzen hätte? Nein, natürlich nicht. Sie würden genauso vor Schmutz starren, wie ich es tue. Allerdings würde es bei Ihrer Frisur nicht auffallen, denn Sie sehen ja immer zerzaust aus, als seien Sie gerade aus dem Bett gekommen. Also ja, ich bin derangiert und habe jedes Recht dazu es zu sein.«

Primes und auch die anderen Anwesenden hatten große Mühe, ihre aufkommende Erheiterung zu verbergen.

»Nun, deshalb bevorzuge ich es, meine Kleider im Schrank zu lassen und während des Dienstes lieber Hosen zu tragen.«

In dem Moment, als er den Mund wieder zuklappte, wusste er bereits, dass er das dünne Eis durchbrochen hatte, denn ihre Augen verengten sich zu Schlitzen.

»Ein Glück für Sie, Detective Inspector, dass ich meinen Schirm nicht bei mir habe. Mit dem hatte Ihr Schädel, nämlich noch keine Kollision. Und glauben Sie mir, das würden Sie keineswegs vergessen haben.«

Glück gehabt, dachte Primes und erlaubte es sich, erleichtert aufzuatmen, ganz im Gegenteil zu dem im Hafen aufgegriffenen Mann, der sich ein Lachen nicht verkneifen konnte.

»Geht das hier immer wie in einer Aufführung von Shakespeare zu? Ich meine ...«

Der Mann verschluckte den Rest seines Satzes, denn der Blick der beiden zeigte, dass er sich eindeutig zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte.

»Sie machen mir auch nicht gerade den frischesten Eindruck«, bemerkte Celeste spöttisch und begann den Verletzten zu untersuchen. »Deshalb sollten Sie lieber den Mund halten und mich meine Arbeit tun lassen, wenn Sie nicht möchten, dass die Prozedur schmerzhafter als nötig wird.«

Während sie ihn verband, berichtete Lockwood, wie es zur Festnahme des Mannes gekommen war.

»Man hat ihn halb bewusstlos unten am Hafen gefunden. Die Kollegen brachten ihn her. Er hielt ein Päckchen in der linken Hand, in der anderen ein Messer, an dem wir Blut gefunden haben. Da die Männer die Fahndungsmeldungen kennen, haben sie sofort die Zentrale verständigt. Ich habe den Mann von der Hafenwache abholen und gleich herbringen lassen.«

»Was ist weiter geschehen?«, hakte Primes nach. »Es muss ja offensichtlich eine Schlägerei gegeben haben? Der Wind wird ihm wohl kaum die blauen Flecken im Gesicht verpasst haben.«

Lockwood zuckte die Schulter.

»Es ist nichts aus ihm herauszuholen, Sir. Ich konnte nicht einmal seinen Namen erfahren. Angeblich weiß er nicht, was in dem Päckchen ist. Er hat getobt, als ich ihm mitteilte, dass er das ›Old Bailey‹ kennenlernt, wenn er uns keine Angaben über die Herkunft von dem Päckchen machen kann. Zumindest scheint es ihm nicht gepasst zu haben.«

Primes beobachtete, wie Celeste den Festgenommenen behandelte.

»Seine Verletzungen deuten tatsächlich auf eine Schlägerei hin«, informierte sie ihn. »Dafür spricht eindeutig die gebrochene Nase und die beiden ausgeschlagenen, oberen Schneidezähne.«

Der Mann weigerte sich weiterhin, seinen Namen anzugeben und zu erklären, woher er das Päckchen hatte.

Ein halbes Dutzend hatte Scotland Yard davon schon in den letzten Wochen in London sichergestellt. Sie alle enthielten gepresstes Rohopium. Es konnte geraucht, in Alkohol gelöst getrunken oder in fester Form sogar gegessen werden und wurde aus Mohnstroh gewonnen. Die Pflanzen wurden dazu abgemäht, getrocknet, gehäckselt und das Opium aus dem trockenen Stroh mit einem Lösungsmittel herausgelöst.

Celeste hatte darüber einen informativen Vortrag gehalten und den anwesenden Herren auch den Unterschied zwischen Rohopium und Rauchopium nähergebracht: »Vom Rohopium zu unterscheiden ist das Rauchopium, auch ›Chandu‹ genannt, dessen Dampf inhaliert wird. Das ›Chandu‹ wird durch mehrmaliges Erhitzen, Kneten und vorsichtiges Rösten des Rohopiums, einer nachfolgenden Wasserextraktion und mehrmonatige Fermentation mit dem Schimmelpilz Aspergillus hergestellt. Bei diesem aufwendigen Verfahren werden Nebenalkaloide wie Codein, Papaverin und Narcotin weitgehend zerstört. Gleichzeitig wird allerdings der Morphingehalt drastisch erhöht. In der Wissenschaft wird davon ausgegangen, dass dabei insbesondere durch die Fermentation, die ich Ihnen zu Beginn des Vortrages bereits nähergebracht habe, mit dem Schimmelpilz Aspergillus niger, weitere psychotrope Substanzen entstehen. Soviel für heute, meine Herren. Für weitergehende Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.«

Seit sich eine neue Bande im Großraum London breit gemacht und ihre Schmuggelwege perfektioniert hatte, wurde Scotland Yard in Atem gehalten – die Folgen waren bereits im Parlament zur Sprache gekommen, und entsprechend groß war der Druck, den der Innenminister auf Commissioner Langley ausübte.

Primes war also wieder einmal hinter Drogenhändlern her, von denen er nur wusste, dass sie in der ihm anvertrauten Stadt ihr Unwesen trieben, und musste sich eingestehen, dass er augenblicklich im Trüben fischte.

Zusammen mit den bisher festgenommenen Männern war Opium im Wert von mehreren tausend Pfund sichergestellt worden. Keiner von ihnen hatte mit einer Silbe erwähnt, woher er das Zeug hatte und für wen es bestimmt gewesen war. Jetzt drohte jedem von ihnen die Verfolgung durch den ›Crown Prosecution Service‹ und eine Anklage durch den Anwalt der Krone. Nicht, dass es Primes etwas ausgemacht hätte. Je weniger Verbrecher jedweder Colour sich in London herumtrieben, desto leichter wurde seine Arbeit.

»Ob der Mann noch sprechen wird?«, fragte Woods. »Wenn er unten am Hafen gefunden wurde, dann kommt das Rohopium ganz sicher mit einem Schiff in die Stadt. Vielleicht über einen der Themseschiffer? Ich denke, dass der eine oder andere gegen ein Zubrot nichts einzuwenden hat.«

Primes antwortete nicht und wartete stattdessen, bis Celeste den Verletzten verbunden hatte.

»Kann ich jetzt mit ihm sprechen«, erkundigte er sich bei ihr, »oder sind seine Verletzungen dafür zu schwer?«

»Ich bin andere Verletzungen gewohnt, die ich zu sehen bekomme«, antwortete Celeste lächelnd. »Der Mann ist noch gut dran. Das meiste sind Abschürfungen. Es sieht aus, als sei er böse gefallen. Ich befürchte allerdings, dass er nicht sprechen wird. Ich habe mich erkundigt, wie er zu seinen Verletzungen gekommen ist. Seine Antwort war kurz und bündig: ›Das geht Sie nichts an! Wenn ich es Ihnen nicht erzähle, dann den anderen erst recht nicht!‹ Ich gehe stark davon aus, dass er versucht einigermaßen heil aus der ganzen Sache herauszukommen. Eine Plauderei mit Ihnen, wird diesem Vorhaben nicht gerade förderlich sein.«

Primes lächelte.

»Es ist immer das Gleiche mit diesen schmutzigen Rauschgifthändlern. Sind sie einmal gefasst, können sie sich wie durch eine wundersame Fügung an nichts mehr erinnern.«

»Scheint auch diesmal so zu sein«, warf Woods ein, der mit vor der Brust verschränkten Armen an der Wand neben der Tür lehnte.

Gemeinsam mit den Sergeanten bemühten sie sich, den Mann zum Reden zu bringen. Doch letztlich erfuhren sie nicht einmal seinen Namen noch seine Wohnadresse.

»Ich hatte keine Ahnung, was in dem Päckchen ist«, war das einzige, was er immer wieder vorbrachte. »Deswegen können Sie mich doch nicht einsperren. Ich habe es auf der Straße gefunden. Lag einfach so da rum.«

»Können Sie das beweisen?«, knurrte Primes, der genau wusste, dass der Mann dazu nicht in der Lage war. »Ich nehme Ihnen das nicht ab, zumal das Päckchen keinerlei Verschmutzung aufweist. Auf mich wirkt es geradezu jungfräulich, als wäre es gerade erst frisch verpackt worden.« Er sah den Mann drohend an. »Ich gebe Ihnen Zeit zum Nachdenken. Wenn Sie sich entschlossen haben, die Wahrheit zu sagen, lassen Sie es mich wissen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Besitz von Rauschgift bis zu fünf Jahre Zuchthaus einbringen kann.«

Der Mann knirschte mit den Zähnen. Am liebsten wäre er den Anwesenden, vor allem aber Primes, an die Kehle gefahren – doch er wusste, dass er keine Chance hatte und seine Situation nur verschlechterte.

In der Villa im Stadtteil ›Mayfair‹ wartete Charles Morrison gemütlich den Morgen ab. Er hatte sich zwei Sessel zusammengeschoben und darauf ausgestreckt. So war es deutlich bequemer und kein Vergleich zu einer Nacht unter einem Kistenstapel im Hafen. Er zog dieses Lager eindeutig vor.

Zu schlafen wagte er sich jedoch nicht. Er nickte zwar gelegentlich kurz ein, nur um Augenblicke später wieder hochzuschrecken.

Mit dem ersten hellen Grau des neuen Tages war er auf den Beinen. Mit einer gewissen Bewunderung stellte er fest, dass er sich erfrischt fühlte, trotz des Schlafmangels.