Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

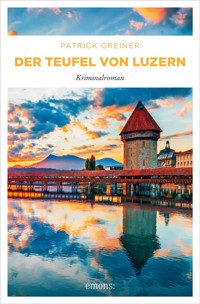

Ein Einblick in die Welt der Geldwäscherei – schonungslos aufgezeigt von einem Insider. Beim Ausräumen des Hauses ihrer verstorbenen Tante in Luzern findet Lisa unverhofft zwei Millionen Schweizer Franken und dazu die verstörende Nachricht: »An diesem Geld klebt Blut.« Gemeinsam mit Privatdetektiv Armand Godel macht sich Lisa auf die Suche nach dem Ursprung des Geldes. Dabei deckt sie nicht nur dunkle Familiengeheimnisse auf, sondern kommt auch einer Gruppe mächtiger Männer gefährlich nah ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Patrick Greiner, geboren 1979 in Luzern, ist Jurist mit Anwalts- und Notariatspatent. Er sammelte unter anderem berufliche Erfahrungen als Untersuchungsbeamter bei der Staatsanwaltschaft Luzern, in der Beratung und in der Finanzindustrie. Nebenbei war er einige Zeit als Barpianist und Sänger tätig und tritt heute noch privat auf. Er lebt mit seiner Familie im Kanton Zug.

Dieses Buch ist ein Roman. Einige aufgegriffene Themen oder Ereignisse beruhen auf wahren Begebenheiten. Dennoch sind sämtliche Figuren wie auch die Handlungsstränge und hier vorliegenden Zusammenhänge frei erfunden. Ebenso sind einige Schauplätze ein Produkt der Phantasie oder bekannten Örtlichkeiten lediglich nachempfunden. In keinem Fall will der Autor mit den in seinem Buch behandelten Themen irgendjemanden diskreditieren. Im Anhang befinden sich ein Glossar und Zitierhinweise für in diesem Buch genannte literarische, musikalische sowie filmische Werke.

© 2025 Emons Verlag GmbH

Cäcilienstraße 48, 50667 Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: AdobeStock/Rastislav Sedlak SK

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-255-0

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Für meine Familie – in unendlicher Dankbarkeit für alles

Die Hohenpriester nahmen die Silberstücke und sagten: Man darf das Geld nicht in den Tempelschatz tun; denn es klebt Blut daran.

Bibel, Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, Vers 6

Prolog

Unaufhörlich ließ er es klingeln. Ständig schaute er sich um in der Telefonkabine, die gemäß einer Aufschrift auf der Außenseite in ein paar Tagen abgebaut würde. Wer benutzte heute, in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, noch eine Telefonkabine? Es sei denn, er oder sie wollte nicht, dass ein Anruf ohne Aufwand zurückverfolgt werden konnte.

Dann endlich wurde er erlöst.

»Pronto«, erklang es mit heiserer, fast erstickter Stimme.

»Fabrizio? Bist du es?«, fragte er.

»Ja. Gaetano?«

»Bestätige.«

»Verdammt noch mal, wie oft haben wir dir gesagt, du sollst diese Nummer nicht wählen. Die kann man zurückverfolgen. Die ist nur für absolute Notfälle.«

»Der ist jetzt eingetreten.«

»Wie jetzt? Warum?«

»Die ganze Scheiße fliegt uns in dem Moment um die Ohren, und zwar so richtig.«

»Sprich Klartext und halte dich kurz. Von wo aus rufst du überhaupt an? Das ist ja eine Festnetznummer.«

»Aus einer Telefonkabine.«

»Immerhin.«

»Die haben in Venezuela etwa vierzig Personen verhaftet.«

»Wo denn?«

»Bundesstaat Lara.«

»Und warum?«

»Sie waren dabei, die verdorbene Milch mit neuem Verfallsdatum zu versehen.«

»Ja und? Das besagt gar nichts.«

»Meine Güte! Lest ihr denn keine Zeitung? Da sind bereits Investigativ-Journis dran. Das ist für die ein gefundenes Fressen. Das geht nicht lange, dann steht das überall. Dabei ist dieser Mist mit der verdorbenen Milch nur die Spitze des Eisberges.«

»Jetzt mal halblang. Wer sollte das veröffentlichen?«

»Wikileaks!«

»Wiki… was? Ist das ein neues Wikipedia? Woher hast du überhaupt die Infos?«

»Ach, vergiss es. Ich habe die Infos von Álvaro, unserem Mann in Caracas«, klang er nun nicht mehr nervös, sondern deutlich genervt. »Hört einfach auf mich!«

Er schaute auf sein Smartphone. Ihm wurde speiübel.

»Geh mal auf CNN!«, befahl Gaetano.

»Was, wieso das jetzt?«

»Mach einfach!«

Fabrizio ließ sich ein paar Minuten Zeit. »Verdammt, du hast recht. Das wirft gerade ganz hohe Wellen. Scheint überall in den Nachrichten zu sein. Was jetzt?«

»Na, was wohl, ich bin raus aus dem Geschäft. Und ihr aktiviert das Notfallprotokoll wie vereinbart.«

»Verstanden. Hätte nicht gedacht, dass dies mal wegen einer so blöden Sache passiert.«

»Es sind oft die sogenannt kleinen Sachen oder die Zufälligkeiten, die eine Lawine lostreten. Haltet euch einfach ans Protokoll. Und noch was, damit das klar ist.«

»Was denn noch?«

»Ponzi ist tot. Ich meine, so richtig tot.«

»Verstanden.«

Gaetano beendete den Anruf, verließ die Telefonkabine und schmiss sein Handy in hohem Bogen in die Limmat.

1

Bis am Abend musste er noch drei Berichte finalisieren, und jetzt das. Ein Überraschungsbesuch passte so gar nicht in sein Donnerstagsprogramm.

Paavo Baumgartner, Ermittler bei der Gruppe Leib und Leben der Luzerner Polizei, strich sich mit der linken Hand über seine blonden Haare, als er den Telefonhörer in seiner Rechten hielt und Pia vom Empfang zuhörte. Diese meldete eine Lisa Bernet an. Die junge Frau wirke etwas nervös. Sie habe Baumgartners Namen von einer Freundin erhalten und benötige dringend Hilfe.

»Also gut. Sag ihr, ich hole sie in fünf Minuten ab.«

Wenig später stand er vor dem Warteraum. Durch die Glastür erblickte er eine junge Frau, die er auf Ende zwanzig oder Anfang dreißig schätzte. Sie trug ein geblümtes Sommerkleid, was ihm angesichts der außergewöhnlichen Milde dieses Herbstes passend erschien. Ihre braunen Haare waren schulterlang. Die Launen der Natur waren ihr bezüglich Schönheit wohlgesinnt, was sie mit einer unauffälligen Art im Zaun hielt. Sie sah aus wie das Mädchen von nebenan. Auf jeden Fall kannte er sie nicht.

Da sie die einzig Wartende war, ging er auf sie zu und reichte ihr die Hand. »Frau Bernet, guten Tag. Baumgartner mein Name.«

Er riss sie offenbar aus einem Tagtraum, denn leicht erschrocken schoss sie hoch, packte ihre trendige Umhängetasche und reichte ihm ihre Hand.

»Lisa Bernet, freut mich. Eine Freundin von mir, Melinda Gassmann, hat mich an Sie verwiesen. Sie waren in den Fall involviert, in dem Melinda Opfer von häuslicher Gewalt war. Sie hat Sie in den höchsten Tönen gelobt. Sie seien sehr empathisch und ein hervorragender Zuhörer.«

Baumgartner fühlte sich gerührt.

»Vielen Dank für diese Worte. Trotzdem, es tut mir leid, ich kann Ihnen leider zu … wie, sagten Sie noch gleich, heißt Ihre Freundin?«

»Melinda Gassmann.«

»Genau. Also, ich kann Ihnen zu einer Frau Gassmann keine Auskunft erteilen. Ich bin an das Amtsgeheimnis gebunden.«

»Ja sicher, keine Ursache. Ich wollte damit nur sagen, ich komme nicht einfach wegen einem Hirngespinst.«

Ein Moment des Schweigens sorgte für eine Kunstpause. Dann trat ein älterer Herr mit Gehstock in den Warteraum und musste den an der Türschwelle stehenden Baumgartner beinahe zur Seite schieben. Dieser entschuldigte sich.

»Also, hören Sie sich meine Geschichte nun an?«, fragte Lisa Bernet.

»Ja sicher. Wir gehen hoch in mein Büro.«

Baumgartner bot ihr eine Tasse Kaffee an, die sie dankend ablehnte. Sie setzte sich auf den Stuhl vor seinem Pult. Er nahm ebenfalls Platz und faltete die Hände wie zum Gebet. »Also, Frau Bernet, womit oder wobei kann ich Ihnen behilflich sein?«

Sie schmunzelte. »Ja, der Polizist, dein Freund und Helfer. Nein, im Ernst, es geht um Folgendes: Ich habe viel Geld gefunden, sehr viel Geld. Es sind etwas mehr als zwei Millionen Schweizer Franken.«

»Oh, gratuliere. Wobei, bei dieser Summe müssten Sie das dem Fundbüro melden. Dieses ist aber am Hirschengraben bei der Sicherheitspolizei. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse.«

Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe es nicht irgendwo gefunden, sondern im Haus meiner verstorbenen Tante Vera Hunkeler. Und ich habe das Haus geerbt.«

»Sind Sie Alleinerbin?«

»Ja. Es gibt noch ein Legat, also ein Vermächtnis. Ist aber keine große Sache.«

»Den Begriff des Legats kenne ich. Ansonsten bin ich kein Erbrechtsexperte. Ich würde sagen, dann haben Sie nicht nur das Haus geerbt, sondern alle darin befindlichen Gegenstände. Somit dürfte ich Sie eigentlich als wahren Glückspilz bezeichnen, wenn Sie denn nicht vor mir säßen, was mir verrät, dass der Schein trügt.«

»So ist es. Sie haben es erraten.«

»Dann erzählen Sie mal.«

»Es ist so, das Geld befand sich nicht in einer Kiste oder in einem Haussafe oder gar in der berühmten Matratze. Ich habe das Geld gefunden, als ich die Tür der alten Waschmaschine geöffnet habe, die mir bei der Inventarisierung aufgrund des merkwürdigen Geruchs aufgefallen ist. Die Maschine scheint meine Tante nicht allzu oft benutzt zu haben.«

Baumgartner staunte Bauklötze. »Geld in der Waschmaschine zu verstecken erscheint mir auf den ersten Blick nicht sonderlich sicher. Obwohl, hm, wer würde dort nach Wertgegenständen suchen? Also nicht die schlechteste Idee. Aber warum bringt jemand so viel Geld nicht zur Bank? Doch nur, weil er – oder im Falle Ihrer Tante sie – dessen Herkunft nicht preisgeben will.«

»Ja, das ist der springende Punkt. Sehen Sie, ich habe große Befürchtungen, dass dieses Geld in der Tat nicht sauber ist. Dafür gibt es einen Hinweis auf einem Zettel, der dem Geld beilag. Aus dem werde ich allerdings nicht schlau.«

Sie kramte einen Zettel aus ihrer Umhängetasche hervor. Darauf konnte Baumgartner die für ihn kryptischen Worte lesen:

An diesem Geld klebt Blut! Frag Nathan, der weiß es.

Er schaute auf den Zettel, blickte dann zu Lisa Bernet und gab ihn zurück. »Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ist das der Grund, dass Sie bei mir gelandet sind?«

»Genau. Es ist von Blut die Rede. Wenn dieses Geld tatsächlich unsauber ist, vielleicht sogar jemand dafür gestorben ist, dann will ich es nicht.«

Baumgartner lächelte sie etwas verkrampft an. »Bei allem Respekt, aber geht da nicht die kriminalistische Phantasie mit Ihnen durch? Haben Sie noch andere Beweise oder Indizien, dass eine kriminelle Handlung mitschwingt, dass dieses Geld deliktischen Ursprungs sein könnte?«

»Nein, das ist alles. Ich habe das Haus zweimal gründlich durchsucht, geradezu auf den Kopf gestellt. Ich habe keine weiteren Hinweise gefunden und auch keine Geheimverstecke wie ein Safe in einem Sekretär.«

»Hat Ihre Tante ein Bankschließfach?«

»Ja, sie besaß ein solches. Darin befanden sich nur ein paar Goldmünzen und ein Medaillon, das ihr sehr viel bedeutet hat. Mehr nicht.«

»Dann ist es umso erstaunlicher, dass sie das Geld nicht dort hinterlegt hat. Ich nehme an, versteuert ist es auch nicht, oder?«

»Davon gehe ich aus. Ein Nachsteuerverfahren für unversteuertes Vermögen aus Erbschaft erachte ich allerdings als kleineres Problem. Das wäre ja geradezu eine Lappalie. Ich will wissen, ob dieses Geld wirklich Bullshit ist. Sorry for my French, da dringt die Wahl-Australierin aus mir durch. Ich habe die letzten knapp zehn Jahre Down Under bei einer großen Versicherungsgesellschaft gearbeitet und bin nur wegen dieses Todesfalles in die Schweiz gekommen, nachdem ich von den Behörden kontaktiert worden war. Sie müssen wissen, ich hatte es nicht einfach in meiner Kindheit und Jugend, und wäre meine Tante nicht gewesen, tja, dann wäre ich wohl im Kinderheim gelandet. Daher muss ich einfach wissen, ob diese Frau, der ich mein Leben verdanke, eine dunkle Seite hatte, die ich bis anhin nicht gekannt habe.«

»Glauben Sie mir, in meinem Beruf erlebe ich oft Situationen, in denen Menschen aus allen Wolken fallen, weil sie das Doppelleben ihrer Mitmenschen nicht auf dem Radar hatten. Nur fürchte ich, kann ich hier, ohne weitere Hinweise, nichts machen. Ich wüsste nicht mal, was ich festhalten sollte. Und jemand von der Staatsanwaltschaft würde wegen eines solchen Fundes kein Verfahren eröffnen. Schon gar nicht, wenn es sich, so wie es momentan scheint, vorliegend höchstens um Steuerhinterziehung und somit eine Übertretung handelt. Es tut mir wirklich sehr leid.« Baumgartner hoffte insgeheim, die Sache sei nun erledigt.

Theatralisch schürzte sie ihre Lippen und kniff dabei die Augen zusammen. »Und was soll ich jetzt Ihrer Meinung nach tun? Sie üben sich ja förmlich in Dienstverweigerung«, sagte sie und zog einen Flunsch.

Für Baumgartner war nichts mehr von der eher schüchtern wirkenden Person unten am Empfang zu spüren. Da hatte er bei jemandem den Kampfgeist geweckt. Ihn beschlich das ungute Gefühl, die Frau nicht ohne eine valable Alternative loszuwerden.

»Also bitte, das ist jetzt ein etwas hartes Wort, ›Dienstverweigerung‹. Ohne Anhaltspunkte, dass sich eine Straftat verwirklicht haben könnte, kann ich nichts tun. Wo sollte ich anfangen? Oder klebte etwa das Blut nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich an dem Geld?«

»Nein, natürlich nicht. Meine Tante sprach gerne in Metaphern.«

»Aha. Und da sind Sie sicher, dass daran etwas Wahres ist? Oder ist das am Ende einfach nur ein kruder Scherz?«

»Ich muss Ihnen, bei allem Respekt, sagen: Sie kannten meine Tante nicht. Sie beliebte zu scherzen, bisweilen driftete sie ins Schwarzhumorige ab. Aber sie konnte sehr gut zwischen beißendem Spott und Ernsthaftigkeit unterscheiden. Und so, wie ich diese wenigen Worte deute, meinte sie diese ernst. Daher nochmals die Frage: Was soll ich jetzt tun? Ich kann und will das nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin zwar rechtmäßige Alleinerbin, nur will ich nicht von Geld leben, an dem Blut kleben soll, das vielleicht nur deshalb in dieser Waschmaschine lag, weil hier Spuren eines abscheulichen Verbrechens vertuscht werden sollen. Ich denke zwar nicht, dass meine Tante selber etwas derart Verwerfliches getan hat. Aber vielleicht wusste sie etwas. Und dieses mutmaßliche Wissen hat sie nun mit in ihr Grab genommen.«

Baumgartner tippte mit dem Finger auf sein Pult. Er schaute Lisa Bernet einige Sekunden an und zog den rechten Mundwinkel hoch.

»Ich denke, ich werde Sie nicht so einfach los, was?«

»Darauf können Sie Ihre Dienstmarke oder Ihren Ausweis oder wie das bei Ihnen heißt verwetten.« Sie verschränkte ihre Arme. »Ich will ganz einfach nicht, dass das Andenken an meine Tante besudelt wird, auch wenn ich die Einzige zu sein scheine, die von diesem Geld weiß. Und ich meine ›scheine‹, denn ich bin überzeugt, da gibt es noch andere, die davon wissen oder wissen müssten.«

»Na gut, ich bewundere Ihre Beharrlichkeit.« Baumgartner zog an der obersten Schublade seines Korpus. Er nahm eine Visitenkarte heraus und drückte sie Lisa Bernet in die Hand.

Armand Godel, Dr. iur.

Privatdetektiv

Bellevuestraße 22B

6005 Luzern

Nachdem Lisa Bernet sie gelesen hatte, sagte sie halb lachend, halb mit erhobener Stimme: »Soll das ein Witz sein?«

»Nein, ganz und gar nicht. Armand kenne ich schon lange. Er ist ein pensionierter Strafverteidiger mit ausgeprägtem Spürsinn.«

»Mit ausgeprägtem Spürsinn. Das klingt für mich eher nach einem Australian Shepherd denn nach einem Menschen, der mir weiterhelfen könnte.«

»Geben Sie ihm wenigstens eine Chance, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wenn er Ihnen tatsächlich nicht helfen kann, dann klopfen Sie nochmals bei mir an. Und wissen Sie, was der Vorteil mit einem Privatschnüffler ist?«

»Nein.«

»Er muss sich nicht an Dienstvorschriften und regulatorische Hürden halten. Sie verstehen, was ich meine?«

»Jaja, ich verstehe.«

»Sie sagten, Sie hätten die letzten zehn Jahre in Australien gelebt?«

»Ja, warum?«

»Dann ist Ihnen die dortige sehr populäre Serie ›Miss Fishers mysteriöse Mordfälle‹ rund um die blitzgescheite Phryne Fisher vielleicht ein Begriff?«

»Ja, es gibt sogar schon ein Spin-off davon, in dem die Nichte von Phryne nach deren Tod selber ermittelt.«

»Versuchen Sie sich vorzustellen, Sie erhalten mit Armand ein männliches Pendant, das vielleicht schon etwas in die Jahre gekommen ist und eher an Miss Marple erinnert. Genauso eigensinnig ist er auf jeden Fall, dies als kleine Vorwarnung.«

»Also gut. Ich gebe ihm eine Chance. Was für eine andere Wahl habe ich? Ich kenne hier sonst niemanden mehr außer Melinda. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre wertvolle Zeit.«

Baumgartner begleitete Lisa Bernet zum Ausgang. Als sie außer Sichtweite war, stieß er einen Seufzer der Erleichterung aus. Es überkam ihn das Gefühl, dass sich ihre Wege nochmals kreuzen würden.

2

Lisa fühlte sich versetzt, im Stich und alleingelassen. Vielleicht sollte sie die Sache lieber sein lassen, nicht Geister heraufbeschwören oder gar eine Geschichte hinter dieser Geschichte suchen, die womöglich Dinge zutage fördern könnte, die sie gar nicht wissen wollte.

Sie musste sich selbst eingestehen, wie absurd dies für einen Dritten klingen mochte, wenn jemand behauptete, zwei Millionen in bar in der Trommel einer alten Waschmaschine in einem von einer Tante geerbten Haus vorgefunden zu haben. Das war in etwa mit der Mär vom reichen, unbekannten Onkel in Amerika zu vergleichen, der einen nach seinem Tode mit einer Millionenerbschaft beglückt. So was gab es doch nur in Filmen.

Da Armand Godel ganz in der Nähe ihres momentanen Standortes, der Kantonspolizei an der Kasimir-Pfyffer-Straße, wohnte, beschloss sie, ihm kurzerhand einen Besuch abzustatten, ihn quasi zu überfallen.

Sie stakste zuerst die Bergli-, dann die Bellevuestraße hoch, vorbei an den pittoresken Häuschen, die Zeugnis waren, dass man auch hier in der Stadt einst Platz zum Atmen hatte, als verdichtetes Bauen noch kein Thema war.

Das Haus von Godel war etwas unscheinbarer als die drum herumliegenden. Dennoch versprühte es eine Wärme und eine Aura des Willkommenseins. Akkurat geschnittene Hainbuchen umzäunten das Grundstück, aus dem ein gutes Dutzend mächtige, ebenfalls sehr gepflegte Zypressen hervorlugten.

Ein seltsamer, ihr nicht ganz unvertrauter und doch hier und an dieser Stelle befremdlich wirkender Duft stieg ihr in die Nase. Sie war nicht fähig, ihn einzuordnen. Es roch nach Vergorenem und war leicht beißend.

Sie stand vor der Haustür, die in der Mitte mit einem großen matten Glas versehen war, und las das Namensschild: »Erika und Armand Godel-Kleiber«.

Lisa erschrak, als eine gut genährte dreifarbige Katze ihr um die Beine strich. Sie wollte offenbar gestreichelt werden. Lisa mochte Tiere schon immer. Sie waren ihr lieber als die meisten Menschen, zu denen sie nie wirklich Zugang fand, da sie sich nicht öffnen konnte. Sie misstraute ihnen schlichtweg.

Wie sie die Katze streichelte, die laut zu schnurren anfing und ratterte wie ein kleiner Traktor, öffnete sich die Tür. Ein älterer Herr mit freundlichen Gesichtszügen, vollem, gescheiteltem schneeweißem Haar und einer Lesebrille auf der kantigen Nase lächelte sie an. Er trug eine braune Kordhose und ein etwas zerknittertes zitronengelbes Leinenhemd über seinem kleinen, zu kaschierenden Wohlstandsbäuchlein.

Ehe sie sich versah, huschte die Katze hinein.

»Oh, ich hoffe, das ist wirklich Ihre Katze, und ich habe da nicht unwissentlich Helfershelfer für einen Eindringling gespielt.«

»Nein, schon gut. Molly schmeichelt sich gerne ein, wenn sie was will. Ich nehme an, Sie stehen nicht rein zufällig vor meiner Tür? Durch das Glas hindurch kann ich immer erspähen, wenn jemand davorsteht.«

Sie reichte ihm die Hand, die er sogleich schüttelte.

»Nein, ich stehe aus einem bestimmten Grund hier. Mein Name ist Lisa Bernet. Ich habe Ihre Angaben von Paavo Baumgartner, der bei der Kriminalpolizei arbeitet. Also jedenfalls gehe ich davon aus, dass Sie Armand Godel sind?«

Das Lächeln des Mannes wurde nun noch strahlender. »Darauf können Sie Ihr schönes Kleid verwetten, dass ich der Godel bin. Ja, der gute Paavo. Was haben wir einst die Klingen gewetzt, er als knallharter und dennoch stets fairer Ermittler und ich als, zugegeben, manchmal etwas idealistischer Verfechter des Rechts auf eine angemessene Verteidigung in einem Strafverfahren. Solche Leute wie ihn findet man heutzutage selten. Aber ja, Sie sind sicher nicht hierhergekommen, um meine Lobeshymnen auf einen ehemaligen Antagonisten zu hören.«

Bevor Lisa antworten konnte, hörten sie ein lautes Miauen. Molly schlich Godel um die Beine und zitterte mit dem Schwanz.

»Können Sie mich bitte kurz entschuldigen. Ich muss dieser Meckerliesel hier was zu futtern geben. Kommen Sie erst mal rein. Sonst sieht es so aus, als würde ich Sie im Türrahmen stehen lassen.«

Lisa betrat das Haus, das aus einem Kellergeschoss, dem Erdgeschoss und einem oberen Stock bestand. Im Eingangsbereich lag ein heller, rechteckiger Teppich von rund zwei auf zweieinhalb Metern auf dem schon etwas abgewetzten Parkett. Der Schirmständer neben der Tür wie auch die offene Garderobe zeugten davon, dass hier seit Jahrzehnten alles beim Alten belassen wurde.

Sie dachte, hier fehle wohl etwas die weibliche Note. Immerhin war es ordentlich. Sie hatte sich auf alles vorbereitet, bis hin zur Vorstellung, hier lebe ein älterer, schrulliger Eigenbrötler als Messie.

Etwas verloren blieb sie im Eingangsbereich stehen, während Godel seiner Katze in der angrenzenden Küche eine Dose mit Nassfutter öffnete.

»Mögen Sie Katzen?«, fragte er, während er mit einer Gabel das Futter in ihrem Napf verteilte.

»Ich mag Tiere grundsätzlich, also auch Katzen.«

»Das ist fein. Manchmal können Tiere wie Menschen ihre Marotten haben oder, wie meine Molly, Unverträglichkeiten. Ich muss ihr wegen einer Protein-Intoleranz Kängurufleisch verfüttern. Man stelle sich das mal vor, eine ganz gewöhnliche Katze von einem Luzerner Bauernhof, und sie muss Fleisch von einem Tier essen, das hier nicht mal heimisch ist. Die wäre wohl schon längst verhungert, wenn ich sie nicht zuerst beinahe überfahren und dann ›adoptiert‹ hätte.«

Lisa musste schmunzeln. Dies entging ihm nicht, weshalb er sie höflich fragte: »Was habe ich denn gesagt?«

»Nun, Kängurus sind mir sehr wohl vertraut. Ich habe die letzten zehn Jahre quasi Tür an Tür mit ihnen gelebt.«

»Ah ja, wo denn genau?«

»In Sydney.«

»Sydney, ach, welch schöne Stadt, welch schöne Erinnerungen. Ich war mit meiner Frau Erika, die leider kurz nach meiner Pensionierung vor drei Jahren von uns gegangen ist, dort auf Hochzeitsreise. Die hat uns der sprichwörtliche Erbonkel mitfinanziert, sonst wäre das undenkbar gewesen. Wir waren damals jung und gerade im Studium. Total verrückte Zeit. Das war noch in den siebziger Jahren, als es noch keinen Massentourismus gab. Wir haben Kiri Te Kanawa im Opernhaus in Sydney in der Rolle der Desdemona in Giuseppe Verdis ›Otello‹ gesehen, als dieses kurz zuvor im Beisein von Königin Elisabeth II. eröffnet wurde. Ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich sie auf einer Aufnahme höre.«

»Ich muss leider zugeben, ich mache mir nicht allzu viel aus Opern. Daher kenne ich vom Opernhaus Sydney nur das Foyer.«

»Schade. Was nicht ist, kann ja noch werden. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«, fragte er, während die Katze das Futter gierig in sich hineinfraß.

»Wenn Sie haben, gerne einen Tee. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, dass hier nicht Frühsommer ist, sondern Anfang Oktober.«

»Stimmt ja, bei Ihnen sind die Jahreszeiten ja kopfüber, auch wenn, zugegeben, dieser Herbst sehr mild ist. Ingwer mit Zitrone?«

»Sehr gerne.«

Er füllte seinen Teekocher mit Wasser, schaltete ihn ein und stopfte das Teeei mit den frischen Kräutern. Ein wohliger, intensiver Duft stieg ihr in die Nase und ließ den befremdlichen von vorhin beinahe vergessen.

»Eine Anekdote aus Australien muss ich Ihnen noch erzählen. Es gäbe so viele, nur eben stehe ich dann im Zentrum. Jedenfalls hatten meine Frau und ich uns damals in Sydney verirrt. Wir haben dann bei der Harbour Bridge einen Typen angesprochen, der in Arbeitermontur gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Er hat uns mit einem breiten Aussie-Slang zu verstehen gegeben, dass seine Schicht als Takler und Maler bald anfange. Als wir ihm gesagt haben, wir kämen aus Switzerland, hatte er es plötzlich nicht mehr so eilig. Er hat Zoten gerissen über, na ja, die üblichen helvetischen Vorurteile, Sie wissen schon. Wir hatten für einen kurzen Moment ein Riesengaudi. Sein staubtrockener Humor war unübertroffen. Ein paar Jahre später saßen meine Frau und ich hier im Kino Capitol und haben uns ›Crocodile Dundee‹ angeschaut, in Erinnerung an unsere Flitterwochen. Da fasst mich meine Frau ganz energisch an der Hand. Sie flüsterte mir ins Ohr, dass der auf der Leinwand, dieser Hinterwäldler aus dem Outback, der Typ sei, mit dem wir uns bei der Harbour Bridge so gut unterhalten hätten. Sein Schalk und die auffällig blonden Haare kamen uns beiden so bekannt vor.«

»Ach, das ist ja witzig. Diese Anekdote, dass Paul Hogan einst auf der Harbour Bridge gearbeitet hat, hört man sogar im Audioguide, wenn man eine Hop-on-hop-off-Tour macht. Klein ist die Welt.«

»In der Tat. Also, erzählen Sie mir bitte, worum es geht. Aber nicht hier im Stehen. Wir gehen in meinen Wintergarten.«

Sie setzten sich auf die gemütliche Rattan-Lounge. Leise jazzige Klänge waren im Hintergrund zu hören. Nachdem Lisa ein paar Schlucke des Tees genommen hatte, erzählte sie ihre Geschichte mit dem geerbten Haus und dem vielen Geld, das sie in der Waschmaschine gefunden hatte. Godel hörte aufmerksam zu und hütete sich davor, sie zu unterbrechen. Hin und wieder nahm er ebenfalls einen Schluck, bewegte den Kopf affirmativ und notierte sich wenige Stichworte auf seinen A4-Block.

Dann sprang ihm Molly auf den Schoß und wollte gestreichelt werden. Sie saß wie ein Bügeleisen friedlich da, hatte die Augen geschlossen und fing wieder an zu schnurren.

In der Tasche von Lisa vibrierte das Handy. Da Godel gerade dabei war, seine Gedanken zu fassen, schaute sie auf ihr Display. Es war eine Kurznachricht:

Ciao, Bella. Warst du schon bei dem gut aussehenden Polizisten Baumgartner? Melde dich, wenn du Zeit hast. Können was trinken gehen. Gibt viel zu erzählen nach so langer Zeit. LG Meli

Sie ist immer noch eine schreckliche Wundernase, dachte Lisa. Aber wenn sie nicht gewesen wäre, wäre sie nicht bei Baumgartner gelandet und hätte nicht zumindest diesen Kontakt hier erhalten. Außerdem wusste Melinda, dass sie heute zur Polizei gehen wollte. Auf ein Treffen freute sie sich jetzt schon.

»Sie sind also Alleinerbin des gesamten Nachlasses Ihrer Tante?«, riss Godel sie aus ihren Gedanken.

»So ist es. Es gibt ein Testament. Darin hat mich meine Tante zur Alleinerbin erklärt und mich als Willensvollstreckerin eingesetzt. Es gibt nur einen kleinen Haken.«

»Der wäre?«

»Sie hat noch ein sogenanntes Barvermächtnis von fünfzigtausend Franken verfügt, zugunsten von Sanja Bernet, meiner Mutter, von der seit Jahren jede Spur fehlt.«

»Oha, es gibt wie immer einen Stolperstein.«

»Vermutlich nicht nur einen. Zuständig für die Eröffnung des Erbganges ist das Teilungsamt der letzten Wohnsitzgemeinde der Verstorbenen. Die müssten sich auch darum bemühen, die Erben zu ermitteln. Das Problem ist, dass das Amt bei den Vermächtnisnehmern dafür eigentlich nicht zuständig ist. Das wurde mir so gesagt. Die sind eben nicht Erben, sondern erhalten nur ein Stückchen vom Kuchen. Da rühren sie den Finger nur gegen Bezahlung. Dann gibt es einen Aufruf im Amtsblatt. Ist jetzt zwar nicht vordringlich, aber sicher eine Pendenz, die sich nicht so einfach löst. Grundsätzlich müsste die Vermächtnisnehmerin klagen, wenn sie Wind davon kriegt, dass sie einen Anspruch aus einer Erbschaft hat. Auf Konfrontation mit meiner leiblichen Mutter, die ihre naturgegebene Rolle nie eingenommen hat, kann ich getrost verzichten. Kompliziert ist das Ganze ohnehin schon.«

»Verstehe ich, und dann der strikte Dienst nach Vorschrift. Und sonst gibt es keine näheren Verwandten oder solche, die Ansprüche stellen könnten?«

»Nein. Da Vera selbst verwitwet und kinderlos war und ihre eigenen Eltern schon lange tot sind, konnte sie mit dem Vermögen machen, was sie wollte. So viel habe ich im Erbrecht nachgelesen.«

»Ja, diese minimale Kenntnis aus meinem Studium ist mir ebenfalls geläufig. Und diese Nachricht ist wirklich der einzige Anhaltspunkt, der drauf hindeutet, oder hindeuten könnte, mit dem Geld sei etwas nicht in Ordnung?«

»Bis jetzt schon. Ich bin aktuell daran, das Mobiliar, Kleidungsstücke und andere Gegenstände ohne emotionalen Wert auszumisten. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit tun soll und mit dem Haus und allem. Ist gerade etwas zu viel für mich. Zudem habe ich nicht vor, lange zu bleiben. Ich wollte die Erbschaft abwickeln und dann wieder abhauen.«

»Abhauen, soso«, konstatierte Godel, etwas argwöhnisch, wie Lisa empfand. Sie wurde sich gleich gewahr, wie herzlos dies klingen mochte, so nach dem Motto: Die holt nur die Kohle ihrer Tante ab und macht sich dann wieder aus dem Staub.

»So war das nicht gemeint. Ich habe meine Tante sehr geliebt. Ich verdanke ihr, eine normale Kindheit erlebt zu haben. Nur, das Ganze belastet mich, und ich will nicht einfach Geld annehmen, wenn ich nicht weiß, was dahintersteckt.«

»Ich verstehe. Sagt Ihnen dieser Name Nathan etwas? Ist das allenfalls ein entfernter Verwandter, ein Cousin, ein Onkel zweiten Grades? Oder ist es ein Bekannter Ihrer Tante? Blicken Sie etwas zurück in die Vergangenheit. Gab es mal eine Begebenheit mit einem Nathan? Das ist ja hier nicht ein geläufiger Name. Ich nehme an, in Australien oder allgemein einem anderen angelsächsischen Land ist er häufiger.«

»Ja, ich arbeite mit einem Nathan im gleichen Team in Sydney. Bei meiner Tante muss ich allerdings passen. Es sei denn, das war nach meinem Weggang. Wir hatten die letzten zehn Jahre nicht viel Kontakt. Nur kann ich mir das schwer vorstellen, also mit einer neuen Bekanntschaft. Aber, man weiß ja nie.«

»Warum ist das schwer vorstellbar mit einer neuen Bekanntschaft oder allenfalls sogar Liebschaft? Verzeihen Sie, wenn ich so frage. Ich muss mir einfach ein Bild der Situation machen.«

»Tante Vera lebte sehr zurückgezogen. Und sie pflegte, soweit mir bekannt, ausschließlich mit Frauen Freundschaften, also mit den wenigen, an die ich mich erinnern kann.«

»Könnte man dort anknüpfen?«

»Ich wüsste nicht, wo. Wie gesagt, unser Kontakt hatte sich verflüchtigt. Auch sonst war ich nicht gerade im Bilde, was hierzulande vorging. Nachrichten über Schweizer Ereignisse finden sich nicht gerade zahlreich in australischen Medien.«

»Also, das bringt uns nicht weiter. Dann versuchen wir es an der Quelle. Erzählen Sie mir bitte was über Ihre Tante. Wer war sie, woher kam sie, wer waren ihre sonstigen Angehörigen.«

»Sie hat früh geheiratet, wurde dann ebenso früh Witwe. Ihr Mann Arthur Hunkeler, dessen Familiennamen sie in Erinnerung an ihn behalten hat, verstarb bei einem Motorradunfall auf dem Grimsel. Danach hat sie mich aufgenommen und nicht wieder geheiratet. Ich wurde zu ihrer neuen Lebensaufgabe. Ihre Eltern sind, wie ich vorhin erwähnt habe, schon lange verstorben. Zur Familie des verstorbenen Mannes hatte sie danach keinen Kontakt mehr. Es habe Streit gegeben, natürlich des Geldes wegen, da die Eltern, habe ich eben durch meine Recherche herausgefunden, zu jener Zeit noch pflichtteilsberechtigt waren. Es ging vor allem um das schmucke Haus an der Bürgenstockstraße, gleich unterhalb der Klinik St. Anna, mit bester Sicht auf die Stadt Luzern, den See und die Berge. Das war schon damals was ganz Feines. Heute ist solch ein Bijou, wie ich mitbekommen habe, fast unbezahlbar.«

»Das können Sie laut sagen.«

»Na, hören Sie mal, Sie müssen sich für Ihr Anwesen sicher auch nicht schämen. Solch imposante Zypressen sucht man anderswo vergebens. Jedenfalls konnte sich Vera, wie sie mir später erzählte, mit ihren Schwiegereltern einigen. Da ihr Mann so klug war, eine Lebensversicherung für den Todesfall abzuschließen, konnte sie mit der ausbezahlten Summe auch das Haus halten. Und dann gab es nur noch meine Mutter, die ja der Grund war, warum ich überhaupt bei meiner Tante Vera gelandet bin.«

»Wollen Sie darüber sprechen? Allenfalls könnte das wichtig sein, in einem Zusammenhang mit dem Ganzen stehen. Man darf am Anfang nie etwas ausschließen oder weglassen.«

»Im Moment möchte ich das lieber bleiben lassen.«

»Okay, ich verstehe. Ich respektiere Ihren Entscheid.«

Lisa hörte nur die Katze schnurren, die er fast schon wie eine Maschine unentwegt streichelte. Es erinnerte Lisa an den Filmbösewicht Ernst Blofeld aus der James-Bond-Filmreihe, wie er jeweils seine weiße Perserkatze liebkoste, was so gar nicht zu dessen Absichten passte, die Welt zu vernichten oder sie zumindest zu unterjochen.

»Nehmen Sie das Mandat nun an?«, fragte Lisa schließlich. Sie hatte nicht vor, weiter auf die Suche nach Privatdetekteien zu gehen. Also musste es entweder dieser hier sein, oder sie wollte es sein lassen.

Im Hintergrund hörte Lisa, wie der CD-Wechsler eine neue Scheibe einlegte. Ein sanftes, perlendes Piano erklang, gefolgt von einer Flöte und einem Meer aus Streichern, das von einer sanften, rauchigen Frauenstimme abgelöst wurde, die »The Look of Love« ins Mikrofon hauchte. Sie hatte wohl den Song, doch noch nie diese Stimme gehört, die auf männliche wie weibliche Wesen betörend wirkte, wie sie sich eingestehen musste.

Godel nahm ihre Reaktion wahr und sagte nur beiläufig: »Das ist Diana Krall, eine Göttin. – Also, zum anderen, das muss ich mir noch überlegen.«

»Was überlegen?«

»Ob ich Lust dazu habe.«

»Lust dazu haben? Sind Sie denn nicht darauf angewiesen?«

»Schauen Sie, ich bin pensioniert. Diese Mandate als Privatdetektiv sind ein Hobby, genauso wie das Bierbrauen. Letzteres haben Sie vielleicht olfaktorisch schon wahrgenommen, durch den etwas ungewöhnlichen säuerlichen Geruch der Maische, der hier in der Luft liegt. Ich habe meinen Braukessel unten im Keller.«

Das war es also, was sie vorhin gerochen hatte. Sie machte sich nicht viel aus Bier, daher war ihr der Geruch des Herstellungsprozesses des Gerstensaftes nicht wirklich vertraut.

»Wie gesagt, ich überlege es mir. Lassen Sie mir bitte Ihre Kontaktdaten da. Ich melde mich.«

Etwas angewidert von dieser für sie unbefriedigenden Situation schrieb sie ihm die Adresse an der Bürgenstockstraße sowie ihre Mobiltelefonnummer auf. Eine heimische Telefonnummer zu besorgen war etwas vom Ersten, was sie nach ihrer Ankunft erledigt hatte.

Sie fühlte sich doppelt abserviert. Zuerst vom Polizisten und dann von Godel. Am liebsten hätte sie sich nochmals beim Polizisten gemeldet und ihm alle Schande gegeigt, was für einen trägen, unmotivierten, wählerischen Typ er ihr da empfohlen habe. Er war so ein typischer Rosinenpicker!

»In jedem Fall rate ich Ihnen dringend, dieses Geld nicht im Haus zu lassen. Haben Sie in der Schweiz noch eine Bankverbindung?«

»Ja, ich habe noch ein altes Sparbüchlein aus Kindertagen bei der Luzerner Sparkasse. Die werden jedoch kaum auf solches Geld gewartet haben. Die haben aus ihren Fehlern in der Vergangenheit gelernt.«

»Sagen wir, die meisten. Hier gehe ich noch von etwas anderem aus. Ich nehme nicht an, dass dieses Geld versteuert ist. Oder war es im Erbschaftsinventar aufgeführt?«

Sie schaute ihn etwas betreten an.

»Ah, habe ich mir gedacht. Dann müssten Sie es noch nachversteuern. Dazu braucht es eine Selbstanzeige wegen bisher unversteuertem Vermögen bei der Dienststelle Steuern. Diesen Nachweis, oder zumindest die Absicht dazu, müssten Sie der Bank sicher bringen. Sonst wird die Sie mit dem Köfferchen unverrichteter Dinge wieder nach Hause schicken. Dies ist angesichts grassierender Trickdiebstähle im Dunstkreis eines Bankschalters nie gut. Ich habe da schon meine Erfahrungen gemacht, allerdings mit glücklichem Ausgang, da ich nur Lockvogel war und die Polizei die Täter auf frischer Tat ertappen konnte.«

»Werde ich wie von Ihnen vorgeschlagen machen.«

Sie verabschiedeten sich. Zum Schluss – wohl mehr zum Trost gedacht – gab er ihr drei Flaschen von seinem selbst gebrauten Bier mit, ein Pale Ale, ein Weizenbier und ein Stout. An Letzterem tüftle er noch etwas herum.

Gespielt freundlich nahm sie diese kleine Geste an und machte sich auf den Weg, zurück ins Ungewisse.

3

Die Biere stellte sie zu Hause in den Kühlschrank. Selbst nach zehn Jahren Australien, wo Biertrinken einen Teil der Kultur darstellt, konnte sie dem Gerstensaft noch immer nicht viel abgewinnen, hatte den Zugang nie wirklich gefunden.

Vielleicht fände sich jemand, der sich dieser Getränke annahm. An sich war ihr so was sehr sympathisch, jemand der was Neues ausprobierte, den Mut hatte, Dinge umzusetzen, und sie nicht schon auf dem Reißbrett beerdigte. Sicher passte ein solches Hobby zum etwas seltsamen Kauz.

Und Vera war, so lieb sie ihr war, ebenfalls ein komischer Kauz gewesen. Sie hatte eine geheimnisvolle Aura besessen und sie bis zuletzt bewahren können. Ihr schwante nichts Gutes, was sie noch alles im Haus ihrer Tante entdecken würde, ob hier allenfalls noch sprichwörtliche Leichen begraben waren.

Bei dem Gedanken war ihr nicht mehr geheuer in dem alten, leer stehenden Haus. Diese zwei Treffen wirbelten mehr Fragen und gemischte Gefühle auf, als ihr lieb war.

Unerwartet hatte das Haus seine Unschuld verloren. Ein Haus, in dem sie eine unbeschwerte Kindheit und Jugend verbracht hatte, obwohl ihr Start ins Leben alles andere als geglückt war. Sie war ein Kind gewesen, das der Mutter weggenommen werden musste, weil diese nicht für sich selbst und schon gar nicht für ein Neugeborenes sorgen konnte. Mit einem Mal verwandelte sich dieses Haus in einen dunklen Ort, und ihr wurde angst und bange. Sie fragte sich, welche Geheimnisse das Haus und ihre Tante Vera jahre- und jahrzehntelang so akribisch gehütet hatten.

Sie musste raus hier, da sie das Gefühl überkam, zu ersticken. Ein Gefühl, das angesichts der Größe des Hauses gepaart war mit einem weiteren Unbehagen. Ja, sie hatte in dem Moment Angst vor diesem großen Haus. Darum meldete sie sich bei Melinda und verabredete sich um zwanzig Uhr in der Bar des Hotels des Balances.

Vorher wollte sie noch einen Blick von oben auf die Leuchtenstadt und den See erhaschen. Sehr oft hatte sie hier auf der kuscheligen Bank auf dem halbrunden Balkon gesessen und zu den Sternen hinaufgeschaut, tat dies in einer beinahe kontemplativen Art.

In ihr kam ein Gefühl des Bedauerns auf. Bedauern, nur wegen dieses traurigen Anlasses wieder in die Schweiz gekommen zu sein. Sie hatte Tante Vera fast fünf Jahre nicht mehr gesehen und fühlte sich schlecht bei dem Gedanken, sich nur von der Urne mit dem Häufchen Asche von ihr verabschieden zu können.

Wie oft hatte sie es vor und wie oft lieferte sie von Neuem eine Ausrede, es nicht zu tun. Nun war es zu spät.

War es eine kleine Rache von Vera für all die versprochenen und nicht eingehaltenen Besuche, dass sie sie nun mit diesen Rätseln, dieser Ungewissheit zurückließ? Verdient hätte sie es sicher, musste sie sich eingestehen. Vor allem wurmte es Lisa, nicht zu wissen, ob Tante Vera am Ende selbst nicht ganz sauber war. Sie, die sie gerettet und der sie alles zu verdanken hatte.

Lisa hatte die Zeit vergessen. Im Nu war es neunzehn Uhr. Sie fröstelte. Sie schloss die Tür zur Veranda und machte sich im Bad frisch.

Mit Melinda verbanden sie nicht nur gemeinsame Interessen – was waren sie auf Konzerten und Festivals gewesen und hatten lustige Trips unternommen –, sie teilten auch die Bürde, dass das Glück im Leben sich nicht über allen gleichermaßen üppig ergießt. Melinda hatte eine schwere Zeit hinter sich. Wurde von ihrem jähzornigen Ex-Mann Louis schwer misshandelt. War dann mit dem gemeinsamen Sohn Jaron ins Frauenhaus geflüchtet. Dieser Polizist Baumgartner hatte den Fall übernommen und sie begleitet, wie sie ihr einst während eines dreistündigen Gesprächs via Skype unter Dauertränen mitgeteilt hatte.

Lisa hatte Melinda eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gesehen, letztmals vor vier Jahren, als sie bereits schwanger mit Jaron nach Australien gereist war.

Eine halbe Stunde später verließ Lisa das Haus und vergewisserte sich in einer Art Manie etwa dreimal, ob sie es nun wirklich doppelt abgeschlossen habe. Viel auffälliger konnte sie sich nicht verhalten, um jedem und jeder anzuzeigen, dass dieses Gebäude wohl für die nächsten paar Stunden unbeaufsichtigt sei. Wie doof kann man nur sein, dachte sie.

Sie genoss es, das Hotel des Balances zu Fuß aufzusuchen. In Sydney hätte sie sicher ein Taxi oder die Metro nehmen müssen. Hier war alles in Gehdistanz erreichbar.

Drinnen an der Bar saß sie, Melinda. Sie hatte sich verändert. Die Haare trug sie kürzer als sonst, und es stand ihr gut, wie Lisa konstatierte. Die vollen und dennoch nicht zu übertrieben üppigen Lippen waren ihr Geschenk der Natur, worum sie von vielen benieden wurde, einschließlich von Lisa. Und eindeutig, sie hatte Gewicht verloren. Was solche Trennungen jeweils mit sich bringen.

Melinda sah leicht genervt aus, denn sie musste offenbar einen älteren Herrn abwimmeln, der sich mit ihr unterhalten wollte. Als sie Lisa sah, versprühte sie ihre Erleichterung im ganzen Raum wie eine angenehme Duftnote.

»Lisa!«, schrie sie heraus, dass sich alle Gäste nach ihr umdrehten und der verdutzte, in sich gekehrte Pianist ebenfalls kurz aufschauen musste.

»Sie haben soeben mein Lieblingsstück ›Misty‹ ruiniert«, murmelte er vor sich hin, sodass Lisa es verstehen konnte, da sie genau vor dem Flügel stand, auf dem sich ein alter Kerzenhalter befand.

Melinda umarmte Lisa und drückte sie fest an sich. Danach setzten sie sich.

»Jetzt haben wir gerade den Pianisten gestört. Wie ich sehe, ist es immer noch derselbe wie vor zehn Jahren. Ist das nicht ein pensionierter Richter?«

»Gut möglich. Dass du so was noch weißt?«

»Ich habe einfach ein Gedächtnis, das mich gerne und oft an weit zurückliegende Dinge erinnert. Nicht immer zu meinem Vorteil. Ein weiterer pensionierter Jurist? Wie dieser Privatdetektiv Godel. Denen ist wohl allen langweilig, wenn sie nicht mehr Richter oder Anwalt spielen können.«

»Scheint so. Aber alles der Reihe nach. Zuerst zur wichtigsten Frage des Abends: Was trinkst du?«, klang es fast wie ein Befehl Melindas.

Sie bestellten sich beide einen Aperol Spritz und, nachdem sich Melinda bei Lisa nach dem Hungergefühl erkundigt hatte, einen Flammkuchen mit Rauchlachs, Kapern und Dill zum Teilen.

Melinda wollte alles wissen, vor allem das, was sich in den letzten zwei Wochen zugetragen hatte, seit Lisa in der Schweiz weilte. Sie kam nicht umhin zu betonen, dass es bedauerlich sei, sich erst jetzt zu sehen.

Lisa war froh, hörte ihr jemand zu, denn sie musste ihren Frust loswerden ob dieser beiden für sie unbefriedigenden Treffen mit dem Polizeibeamten Baumgartner und diesem, wie sie ihn nannte, etwas schrulligen Detektiv, der nebenher noch Bier braute.

»Echt jetzt? Der braut Bier?«, fragte Melinda erstaunt, nachdem sie schon an ihrem zweiten Aperol genippt hatte.

»Ja, im Keller. Hat er mir jedenfalls gesagt. Doch so weit bin ich nicht gekommen, dies zu prüfen. Gerochen habe ich die Grütze jedenfalls von Weitem. Da fällt mir ein, der Keller von Vera wäre als Versteck für das viele Geld alleweil geeigneter als diese blöde Waschmaschine.«

»Bist du sicher? In einer Waschmaschine würde ein Einbrecher wohl zuletzt nach Wertsachen suchen. Und was den umgenutzten Keller deines Herrn angeht: Alte, alleinstehende Männer, die etwas im Keller herumwerkeln, ich weiß nicht. Da ist das mit einer kleinen Brauerei viel cooler. Das hat Stil.«

»Typisch Melinda.«

»Ich nehme an, die Kohle bringst du zur Bank oder kaufst dir einen Safe.«

»Ich bringe den Zaster morgen hin. Freue mich jetzt schon auf die löchernden Fragen. Apropos sicher. Wie geht es dir so?«

»Na ja, sicher fühle ich mich schon. Nur fühle ich mich ebenso einsam. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, nicht sicher zu sein, ob mich mein Mann grün und blau schlägt, wenn er wieder mal zu viel getrunken oder einen sonstigen Wutanfall hat, oder alleine im Bett zu liegen, wissend, überhaupt keine menschliche Nähe zu haben. Außer Jaron natürlich.«

»Du solltest dich auf Jaron konzentrieren. Du trägst nicht nur die Verantwortung für dich, sondern in erster Linie für deinen Sohn.«

»Er ist auch sein Sohn.«

Lisa winkte ab und nahm sich das letzte Stückchen Flammkuchen.

»Auf dem Papier. Aber willst du, dass Jaron mit einem gewalttätigen Vater aufwächst? Ich nehme an, Besuche können nur in Anwesenheit einer Beiständin oder eines Beistandes stattfinden, wenn überhaupt.«

»Ja, es ist einfach schwer. Louis hatte auch seine guten Seiten. Er kann sehr zärtlich und fürsorglich sein, sogar zu Jaron.«

»Verdammt noch mal!« Lisa knallte ihr Glas so kraftvoll hin, dass der Stiel brach und sich die verbliebenen Eiswürfel aus dem Kelch auf dem Tresen verteilten. Der Barmann schaute sie etwas schief an, goutierte das Ganze jedoch mit einem gekünstelten Lächeln.

»Warum nimmst du diesen Schweinehund immer noch in Schutz? Er hat dich halb totgeprügelt. Du musstest mit Jaron ins Frauenhaus flüchten. Und dann immer wieder alles wegen seiner schweren Kindheit, in der er viel Gewalt erfahren hatte. Wir haben alle unseren Rucksack zu tragen. Das entschuldigt noch lange nicht unser Verhalten im Hier und Jetzt.«

»Ich weiß. Ich kann einfach nicht anders. Vielleicht habe ich ein zu ausgeprägtes Helfersyndrom.«

»Ich bin nicht sicher, ob diese Bezeichnung dem wahren Grund gerecht wird. Für mich klingt das nicht sonderlich gesund. Du warst mit ihm wie lange zusammen?«

»Vierzehn Jahre. Er war mein erster richtiger Freund.«

»Und du hattest immer Angst, allein zu sein. Ich kann mich gut daran erinnern.«

»Das war so. Aber du hast recht, nun habe ich Jaron, und ihm gehört meine ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe. Das stärke sein Selbstwertgefühl, habe ich jedenfalls mal in einem Elternratgeber gelesen.«

»Das soll keine Entschuldigung sein. Sicher, dein Sohn braucht dich. Doch du musst wieder lernen zu leben. Lass es nicht so enden wie bei Tante Vera. Die hat auch gedacht, sie müsse sich ausschließlich auf mich konzentrieren, und hat dabei fast vergessen, was es heißt, das eigene Leben zu leben. Nur geh unter keinen Umständen zu Louis zurück. Sonst sind wir geschiedene Leute.«

»Nein, das mache ich nicht. Und was das Thema Scheidung anbelangt: Louis und ich sind seit drei Monaten geschieden.«

»Machst du Witze? Da überraschst du mich total. Und ich war schon kurz davor, dir die Kappe zu waschen, weil ich befürchtete, du gibst ihm Chance Nummer hundertvierundsechzig.«

»Ganz und gar nicht. Und ich habe die ›Probezeit‹ nun durch. Ich bin während der ersten drei Monate nach der Scheidung nicht mehr zu ihm zurückgekehrt. Und er hat es auch nicht wieder versucht. Okay, es gibt da noch dieses Kontaktverbot mir gegenüber, an das er sich halten muss, sonst fährt er ein.«

Lisa prostete ihr zu. Sie winkte dem Barmann. »Bitte eine ganze Flasche von der Witwe Clicquot! Wir haben was zu feiern.«

Nachdem sie die halbe Flasche geleert und sich über Dinge aus der gemeinsamen Vergangenheit unterhalten hatten, wollte Melinda wissen, wie Lisa nun weiter verfahren werde, nachdem sich Godel eher von der desinteressierten Seite gezeigt hatte.

»Na, wie wohl, ich werde diesem Kerl schon weismachen, dass das ein spannender Fall ist, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wohin die Reise geht. Der soll mal nicht so wählerisch sein. Diese Bezeichnung habe ich mir schon heute Nachmittag für ihn ausgedacht. Warum nennt der sich überhaupt Privatdetektiv, wenn er sich eher in Arbeitsverweigerung übt. Soll er sein blödes Bier brauen.«

»Warte mal ab. Den wirst du schon weichkochen. Und sonst stellst du ihm ein Zückerchen in Aussicht. Ich meine eine Provision auf zwei Kisten berechnet. Das läppert sich alleweil, selbst wenn du nicht weißt, wie viel Kohle der überhaupt hat.«

»So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Außerdem denke ich, der ist nicht so auf Rosen gebettet. Ich habe da so ein Gefühl.«

»Apropos Rosen. Wie fandest du den Polizisten, diesen Baumgartner mit dem speziellen Namen? Ich finde den richtig heiß. Der sieht so männlich aus, ist riesengroß und hat stahlblaue Augen. Wahrscheinlich ist er ein Nordlicht.«

»Paavo mit den zwei a ist wohl finnisch.«

»Er erinnert mich an Thor oder den Bösewicht aus ›Casino Royale‹, den mit dem blutenden Auge. Der hat so sinnliche Lippen. Weißt du, wen ich meine?«

»Mads Mikkelsen. Toller Schauspieler, auch in anderen Filmen.«

»Mads wer? Auch egal, jedenfalls sieht der heiß aus, dieser Mads, und der Baumgartner auch. Den würde ich jedenfalls nicht von der Bettkante stoßen.«

»Ach, Melinda, du änderst dich nie.«

»Hey, ich bin frei! Und vielleicht steh ich einfach auf den Bad-Guy-Typ. Der Baumgartner ist immerhin Polizist, also einer von den Guten.«

»Soso, einer von den Guten. Bist du dir da sicher?«

»Na ja, eher Wunschdenken.« Sie prostete Lisa zu.

4

Lisa hatte keine Lust, auf eine Antwort zu warten und die Bittstellerin zu spielen. Daher stattete sie Armand Godel am nächsten Tag erneut einen Besuch ab. Am Nachmittag hatte sie einen Termin bei der Bank, denn sie wollte dieses viele Geld nicht bis auf Weiteres im Haus aufbewahren, obwohl ihr an sich lieber gewesen wäre, jemand würde es stehlen, dann hätte sich ihr Problem quasi in Luft aufgelöst.

Godel machte keinen besonders überraschten Eindruck, als Lisa um zehn Uhr wieder auf seiner Matte stand.

»Sie wollen es wohl wissen.«

»Dafür gibt es viele Gründe. Zudem bin ich nur temporär hier. Sie wissen ja um meine Situation Bescheid und wo sich mein Lebensmittelpunkt befindet. Eindeutig nicht hier.«

»Gut, dann kommen Sie mal rein. Ich muss allerdings noch schauen, was mein Gerstensäftchen so tut. Es ist wieder mal eine Charge fällig. Einer meiner Abnehmer will zehn Harassen Pale Ale. Seine Kunden reißen es ihm förmlich aus den Händen.«

»Tun Sie sich keinen Zwang an.«

»Kommen Sie rein, machen Sie es sich im Wintergarten gemütlich, wie beim letzten Mal. Ich bin im Nu wieder bei Ihnen. Wenn Sie durstig sind, nehmen Sie sich ungeniert was aus dem Kühlschrank oder machen sich einen Kaffee.«

Lisa setzte sich wieder auf die Rattan-Lounge und simste mit Melinda hin und her.

Nach ein paar Minuten hörte sie Schritte. Sie drehte sich um und war überrascht, nicht Godel zu sehen. Ein jüngerer, ihr unbekannter, groß gewachsener Mann mit dunklen Haaren machte sich am Kühlschrank in der Küche zu schaffen. Lisa dachte nicht viel dabei, nur dass er offenbar hierhergehörte und nicht unattraktiv wirkte, ihm allerdings ein Lächeln gut stehen würde.

»Ah, darf ich Ihnen das andere Mitglied in der Godel-WG vorstellen?«, fragte Godel, als er wieder zur Stelle war. »Das ist mein Sohn Nils. Er wohnt, sagen wir mal, vorübergehend wieder bei mir.«

Nils betrachtete Lisa argwöhnisch und sagte: »Aha, eine neue Klientin für dein kleines Sherlock-Holmes-Projekt.« Er nahm sich das belegte Brot auf dem Teller, eine Flasche Rivella und ging hinauf.