Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Lara Birkenfeld ermittelt

- Sprache: Deutsch

Es gibt kein Entrinnen … Der abgründige Thriller »Der Totschneider« von Claudia Puhlfürst jetzt als eBook bei dotbooks. Nackt rennt sie um ihr Leben, stolpert, stürzt, dann ist er über ihr, ein Skalpell in der Hand … Journalistin Lara Birkenfeld wird von seltsamen Träumen gequält, in denen ein Mörder sie nachts durch den Wald hetzt. Kurz darauf wird tatsächlich eine Frauenleiche gefunden, die auf diese Weise verstümmelt wurde. Ist es möglich, dass Lara von den Morden träumt, während sie geschehen? Sie beginnt, in dem Fall zu ermitteln – doch ist sie dem Täter bereits näher, als sie glaubt: Als ein an sie adressiertes Päckchen mit grausigem Inhalt in der Redaktion ankommt, wird klar, dass auch Lara längst ein Ziel des Totschneiders ist … »Riesig! Dieser Psychothriller lässt uns lange im Dunkeln tappen und knistert in manchen Momenten so laut und stark wie ›Das Schweigen der Lämmer‹.« PETRA über »Der Totschneider« Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der temporeiche Psychothriller »Der Totschneider« von Claudia Puhlfürst, auch bekannt unter seinem alten Titel »Ungeheuer«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Nackt rennt sie um ihr Leben, stolpert, stürzt, dann ist er über ihr, ein Skalpell in der Hand … Journalistin Lara Birkenfeld wird von seltsamen Träumen gequält, in denen ein Mörder sie nachts durch den Wald hetzt. Kurz darauf wird tatsächlich eine Frauenleiche gefunden, die auf diese Weise verstümmelt wurde. Ist es möglich, dass Lara von den Morden träumt, während sie geschehen? Sie beginnt, in dem Fall zu ermitteln – doch ist sie dem Täter bereits näher, als sie glaubt: Als ein an sie adressiertes Päckchen mit grausigem Inhalt in der Redaktion ankommt, wird klar, dass auch Lara längst ein Ziel des Totschneiders ist …

»Riesig! Dieser Psychothriller lässt uns lange im Dunkeln tappen und knistert in manchen Momenten so laut und stark wie ›Das Schweigen der Lämmer‹.« PETRA über »Der Totschneider«

Über die Autorin:

Claudia Puhlfürst, Jahrgang 1963, wurde in Zwickau geboren. Nach dem Studium der Biologie und Chemie war sie lange Zeit als Lehrerin und Dozentin tätig. Zu ihren Spezialgebieten gehören nonverbale Kommunikation und die Humanethologie, die menschliche Verhaltensforschung. Für ihre Thriller ist sie deutschlandweit bekannt. Sie ist Organisatorin der Ostdeutschen Krimitage und Mitglied bei den »Mörderischen Schwestern«, einem Verein, der von Frauen verfasste deutschsprachige Kriminalliteratur fördert.

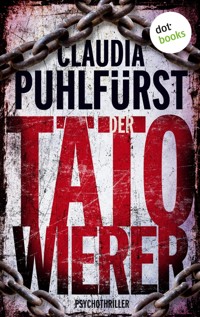

Claudia Puhlfürst veröffentlicht bei dotbooks alle drei Thriller der Reihe um die Journalistin Lara Birkenfeld, »Der Totschneider«, »Der Tätowierer« und »Der Sensenmann«.

Die Website der Autorin: www.puhlfuerst.com

***

eBook-Neuausgabe März 2020

Dieses Buch erschien bereits 2010 unter dem Titel »Ungeheuer« bei Blanvalet

Copyright © der Originalausgabe 2010 by Verlagsgruppe Random House GmbH

Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: © HildenDesign unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)

ISBN 978-3-96148-977-0

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Totschneider« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Claudia Puhlfürst

Der Totschneider

Psychothriller

dotbooks.

Für Elfriede LöscheWo auch immer du jetzt bist,es war gut, dass du da warst.

Kapitel 1

Das Auto holperte über die knorrigen Wurzeln, bremste und hielt mit einem Ruck. Der Kopf der Frau auf dem Beifahrersitz kippte zuerst nach vorn, dann rollte er zur Seite und blieb mit der Schläfe an der Scheibe liegen. Es sah aus, als schliefe sie friedlich.

Der Mann betrachtete noch einen Moment lang die tiefhängenden Äste der Fichten im Kegel der Scheinwerfer und schaltete dann das Licht aus. Sofort kroch die Dunkelheit in das Auto und umschloss die Personen darin wie ein schwarzer Nebel. Er ließ die Scheibe herabfahren und lauschte in die Nacht. Nichts außer dem feinen Rauschen der Blätter. Die Waldluft roch nach modrigem Laub und Nadeln, vermischt mit einem Hauch von Pilzen. Ein lauer Luftzug streichelte über seine nackten Unterarme.

In der Ferne klagte ein Vogel. Dann war es wieder still. Totenstill.

Der Mann grinste. Seine oberen Eckzähne schimmerten bleich. Allmählich gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, und Umrisse schälten sich hervor.

Beim Abziehen des Zündschlüssels schaute er nach rechts. Der Kopf der Frau lehnte noch immer schlaff gegen das Fenster.

Er öffnete seine Tür vorsichtig. Während er nach hinten zum Kofferraum ging, hielt die linke Hand Kontakt zum kühlen Metall der Karosserie. Die Kofferraumklappe glitt mit einem feinen Ächzen nach oben. Das Lämpchen an der Innenseite beleuchtete die Werkzeugkiste nur ungenügend, aber er brauchte kein Licht, um zu wissen, welche Dinge sich darin befanden. Alles war ordentlich verstaut.

Zuerst öffnete er die Schnürsenkel und schlüpfte aus den Schuhen. Der Reißverschluss der Jeans machte ein Zirpgeräusch, dann glitt die Hose nach unten. Der Mann rollte den Stoff zu einem Bündel und legte die Hose dann neben die Schuhe in eine Klappkiste. Oberhemd und T-Shirt folgten.

Er stand ein paar Sekunden lang in Boxershorts vor dem geöffneten Kofferraum, drehte sich dann wie tanzend einmal um die eigene Achse und versuchte, den Wald mit seinen Blicken zu durchdringen. Wieder schrie der Nachtvogel.

Mit einem Schmatzen rutschte die Gummioberfläche über seine frisch rasierten Beine. Er zog beide Hosenbeine nach oben und drückte dabei die Fersen in die anhängenden Stiefel. Das Latex fühlte sich auf der Haut kühl und pudrig an.

Als Nächstes schob er seine Finger in die Chirurgenhandschuhe. Einen nach dem anderen. Im Anschluss daran zog er sich den Anzug über die Brust, schob die Arme in die Ärmel und zurrte den Reißverschluss bis zum Hals nach oben. Die Handschuhe des Anzugs hatte er zu Hause abgeschnitten. Das Material war ihm zu derb für feinere Tastempfindungen erschienen.

Mit über den Kopf erhobenen Armen drehte der Mann eine erneute Pirouette. Fast fertig, nur die Gesichtsmaske fehlte noch.

Für Perverse gab es im Netz alles. Das Zeug war nicht billig, aber Fetischisten schienen bereit, eine Menge dafür auszugeben. Und für seine Zwecke war ein Vollgummianzug genauso gut geeignet, wie um darin Sexspielchen zu treiben.

Er nahm den Rucksack heraus, klappte den Kofferraum zu und blieb stehen, um seine Augen wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen. Die ihn umgebende Luft brachte einen Hauch Fichtennadelbad mit, der ihn an seine Mutter – die erbarmungslose Hexe – erinnerte.

Nach etwa einer Minute ging er zur Fahrertür. Die aufflammende Innenbeleuchtung verlieh dem Gesicht der Frau einen kränklich gelben Schein. Der Mann legte den Rucksack auf seinen Sitz und klappte die Tür wieder zu. In der samtigen Dunkelheit tappte er um die Kühlerhaube herum zur Beifahrerseite.

Es war nicht ganz finster. Über ihm, im schmalen Spalt Himmel, den der Waldweg zwischen den Fichten gelassen hatte, hing der Halbmond wie eine silbrig glänzende Sichel.

Der Mann zog am Türgriff und musterte die Frau auf dem Beifahrersitz im schwachen Licht der kleinen Lampe. Ihre Lider flatterten. Dann stöhnte sie leise. Nicht mehr lange, und sie würde erwachen.

Er gab sich einen innerlichen Ruck. Es wurde Zeit, das Wild zu dem vorherbestimmten Platz zu bringen, bevor es zur Besinnung kam und ahnte, was geschehen würde.

Der Gurt rollte sich mit leisem Surren auf, und dann glitten seine Latexfinger unter die Achseln der Frau.

Der Mann stemmte sich mit den Gummistiefeln in den weichen Waldboden, zog das schlaffe Opfer vom Sitz und ließ es auf den moosigen Boden gleiten. Dann beugte er sich noch einmal in den Wagen, langte nach den Trägern des Rucksacks, zog ihn heraus, stellte ihn neben die Frau, schloss die Tür und blieb für ein paar endlose Sekunden mit gebeugtem Rücken stehen. Die hellen Haare der Frau wirkten im Mondlicht fast weiß. Der Mann richtete sich auf und spähte in das undurchdringliche Dunkel des Waldes. Der schmale Pfad befand sich rechts von ihm.

Jetzt kam der beschwerliche Teil. Aber ohne vorhergehende Anstrengung war es nur halb so schön. Er wollte nicht, dass ihm der Erfolg einfach so in den Schoß fiel. Es fühlte sich besser an, wenn man vorher dafür geschuftet hatte. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wieder grinste der Mann hinter der Gesichtsmaske.

Die Klappe des Rucksacks fiel nach hinten, und seine rechte Hand schlüpfte hinein und fühlte nach der Tasche mit dem Nachtsichtgerät. Er zog die Hartplastikhülle mit leichtem Rucken hervor, achtete dabei darauf, dass die anderen Utensilien nicht herausfielen, klappte den Deckel der Box auf und entnahm das zweigeteilte Rund mit den gepolsterten Gurten. Es war ein russisches Modell. Die Russen waren Meister im Herstellen von kriegswichtigen Gütern.

Wieder wehte intensiver Nadelduft heran und kroch unter seine Gesichtsmaske. Er verscheuchte die lärmenden Gedanken an seine Mutter so schnell, wie sie gekommen waren, schob die Gurte über den Kopf, rückte das Gerät zurecht und klickte die Verschlüsse ineinander.

Sechshundert Euro. Es gab billigere Modelle. Aber bei diesem hatte man die Hände frei. Die Szene aus dem Film Das Schweigen der Lämmer, in welcher der Verrückte seinem hilflosen Opfer durch den finsteren Keller hinterhergegeistert war, hatte ihn auf die Idee gebracht. Das war besser als alle Taschenlampen. Wenn man sich nicht durch laute Geräusche verriet, wusste das Wild nicht, dass es beobachtet wurde. Und auch andere nächtliche Besucher des Waldes würden den Jäger im schwarzglänzenden Anzug nicht sehen.

Der Mann schaltete die Infrarotleuchte ein. Der Wald leuchtete nun in verschiedenen Grüntönen. Der nackte Körper der vor ihm auf dem Boden liegenden Frau fluoreszierte neongrell.

Sein Mund öffnete sich einen Spalt, und die Zungenspitze schob sich wie bei einer züngelnden Schlange zwischen die Zähne. Er drehte an den Okularen, bis das Bild scharf war. Perfekt. Mindestens drei Stunden nächtlicher Sicht. Er hatte es getestet. Und im Rucksack waren noch Ersatzbatterien.

Die Frau auf dem Boden stöhnte erneut. Dann zuckte ihr rechter Arm. Es wurde Zeit.

Er glitt mit den Armen durch die Träger des Rucksacks und bewegte den Oberkörper wie tanzend hin und her, um ihn zurechtzurücken. Dann beugte er sich nach vorn, führte den mitgebrachten Tragegurt unter der linken Achsel der Frau hindurch, dann unter der Brust entlang zur rechten Achsel, drückte ihren Rücken ein wenig nach oben und verknotete die losen Enden. Das Zuggeschirr war fertig. Wie ein schwer beladener Weihnachtsmann, den Gurt über der Schulter, zog der schwarze Mann nun das schlaffe Bündel hinter sich her, den schmaler werdenden Pfad entlang in den grünschimmernden Wald.

***

Der Mann verlagerte das Gewicht auf die Fersen und federte dann ein wenig vor und zurück. Vor seinen Augen wippte der grüngelbe Wald im gleichen Takt.

Noch immer lag die Frau, wie er sie drapiert hatte, auf dem Bett aus Laub und Nadeln: die Beine ordentlich nebeneinander, die Hände locker über der Brust gefaltet. Aber gewiss nicht mehr lange. Das Betäubungsmittel wirkte nicht ewig. Er hatte es an sich selbst ausprobiert.

Sie würde schon bald erwachen, sich umsehen; feststellen, dass sie sich in einem finsteren Wald befand – nackt, frierend –, und hilflos davonstürzen. Falls sie sich an die Stunden davor erinnerte, würde das ihre Angst noch steigern.

Eine Jagd.

Eine erregende, pulsfrequenzsteigernde Jagd auf echte Beute. Er hatte sich das in seiner Fantasie schon so lange ausgemalt, dass er es jetzt kaum noch erwarten konnte.

Jetzt zuckten die Finger der Frau. Dann rutschte der rechte Arm langsam über den Oberbauch, landete auf dem Moos und blieb dort liegen.

Der Mann atmete schneller und erstarrte, als die Frau die Augen aufschlug. Ihr Kopf rollte von rechts nach links und löste sich dann vom Waldboden. Lautlos nach Luft ringend beobachtete er, wie sie die Arme anwinkelte und neben dem Oberkörper aufstützte. Dann richtete sie sich vorsichtig in eine Sitzposition auf. Der Mann bemühte sich, seinen Atem unter Kontrolle zu bekommen.

Wider besseres Wissen fühlte er sich von ihren wirr hin- und herhuschenden Augen beobachtet und zügelte seine nervösen Finger, die schon wieder an den Okularen drehen wollten. Das Bild war scharf.

Er konnte sehen, wie ihr Brustkorb sich hektisch hob und senkte. Das Keuchen drang nicht bis an seine durch die Gummihaut bedeckten Ohren. Die Frau zog die Knie an und schien erst jetzt zu bemerken, dass sie nackt war. Ihr Mund öffnete sich noch etwas weiter und entließ einen kleinen spitzen Schrei. Ein verschreckter Waldvogel antwortete ihr, aber sie hörte es nicht. Mit panischem Blick drehte sie den Kopf mehrmals hin und her, richtete sich dann mühsam auf und blieb mit auf die Oberschenkel gestützten Armen stehen. Wahrscheinlich war sie noch benommen. Was keine Beeinträchtigung für ihn sein würde. So würde es ihr noch schwerer fallen, sich zu orientieren. Und außerdem waren sie hier fern jeglicher Ortschaften. Die Frau konnte, wenn sie es schaffte, stundenlang durch den Wald taumeln, ohne auf andere Menschen zu treffen.

Er warf einen Stein neben ihre Füße – ein kleiner Spaß – und beobachtete, wie ihr ganzer Körper sich zuckend verkrampfte. Mit irrem Blick versuchten die weitaufgerissenen Augen die Schwärze zu durchdringen. Im Kopf des Mannes rief eine Stimme der Frau zu, sie möge nun endlich davonlaufen. Sein Mund blieb jedoch verschlossen, nur das Blut rauschte in den Ohren.

Die Frau schien seine stumme Aufforderung wahrgenommen zu haben. Sie richtete sich auf, sah noch einmal an sich herunter, dann nach oben, wo die bleiche Mondsichel über ihr zu lachen schien, und tappte los. Die Arme waagerecht ausgestreckt, setzte sie einen Fuß vor den anderen und stierte dabei mit nach vorn gerecktem Kinn geradeaus.

Mit einem lautlosen Kichern rief der Mann sich ins Gedächtnis, dass sie im Gegensatz zu ihm nichts sah, während er darauf wartete, dass ihre Fingerspitzen an den ersten Stamm stießen. Während das Wild sich vorsichtig um den Baum herumtastete, erhob er sich, drehte noch einmal an den Okularen und machte sich gemächlich auf, seiner Beute zu folgen.

Zuerst hatte er, um das Gerät zu testen, Liebespaare im Park, am Strand und abseits von Dorffesten beobachtet. Aber das Zucken der weißen Hintern im Mondschein, das stoßende Auf und Ab, meist begleitet von unsäglichem Gestöhn, hatten ihn schnell gelangweilt. Es lief immer gleich ab und entsprach nicht im Mindesten seinen Vorstellungen von einer Jagd.

Vor ihm taumelte die leuchtende Gestalt ziellos vorwärts. Dies war das wahre Leben: Wild, das orientierungslos umherirrte, nicht ahnend, was ihm noch alles bevorstand, verfolgt von einem allwissenden Jäger in schwarzem Tarnkleid.

Der Mann spürte, wie er eine Erektion bekam, und schaute der grünschimmernden Frau hinterher, wie sie durch die Finsternis davonstolperte. Das Wild schluchzte jetzt leise. Er spürte es mehr, als dass er es hörte. Trotz des unebenen Bodens und der stachligen Hindernisse versuchte die Frau, schneller voranzukommen. Ihre Arme wedelten durch die Luft, die Füße hoben und senkten sich hastig. Ab und zu blieben ihre Finger an herabhängenden Ästen oder Blättern hängen. Dann zuckte der jeweilige Arm zurück, als habe die Haut etwas Heißes berührt, und sie hielt kurz inne.

Von Zeit zu Zeit blieb die Frau stehen, und dann wartete auch er, um sie nicht durch Geräusche auf sich aufmerksam zu machen. Das Wild drehte dabei den Kopf in alle Richtungen, als wolle es Witterung aufnehmen. Das Weiß ihrer weit geöffneten Augen pulsierte regelrecht im Licht der Infrarotlampe.

Kurz darauf setzte sie ihre Flucht – oder was sie dafür hielt – fort und schlingerte weiter durch den nachtschwarzen Wald. In beschaulichem Tempo folgte der Jäger. Er musste sich nicht vor unsichtbaren Hindernissen in Acht nehmen. Das Dickicht war für ihn gut erleuchtet.

Doch auch die Frau machte ihre Sache insgesamt nicht schlecht. Und es war viel aufregender, als er es sich je erträumt hatte. Der Mann spürte, wie die Innenhaut seines Anzugs allmählich schweißfeucht wurde. Überall.

Während er noch darüber nachdachte, wie lange er dem Wild eigentlich die Hoffnung auf ein Entkommen lassen sollte, wie lange sein fiebriger Geist es noch aushalten konnte, auf die Bescherung zu warten, auf die kommenden Genüsse, blieb die Frau mit der Fußspitze an einer Wurzel hängen, hampelte einen Augenblick lang wild mit den Armen und fiel dann auf die Knie. Er verkniff sich ein Kichern, machte zwei schnelle Schritte und ging neben ihr in die Hocke.

Dann berührte er ihre Schulter und sagte leise: »Wohin des Wegs, schöne Frau?«

Quiekendes Schreien schrillte durch das Geäst und brach sich an den Baumkronen. Dabei hatte er so lange an diesem ersten Satz gefeilt. Die Frau jedoch war gar nicht in der Lage, den Sinn der Worte zu erfassen. Unbeherrscht kreischend fuchtelte sie mit den Armen vor ihrem Gesicht herum, die Augen groß wie Untertassen. Er war einen Schritt zurückgetreten und beobachtete das Gezappel amüsiert. Was für eine sinnlose Verschwendung von Energie!

Wieder streckte der Mann den Arm aus. Dieses Mal hielt er ihre Schulter fest und drückte Daumen und Zeigefinger in den Kapuzenmuskel zwischen Schulterblatt und Schlüsselbein. Die Schmerzen, die dabei entstanden, brachten jeden zur Räson. Ihre Haut war feucht, und die Latexfinger rutschten. »Nicht so laut, Schönste, sonst werden Sie noch heiser!« Er gestattete sich ein feines Kichern. Als ob das noch eine Rolle gespielt hätte!

Sie hörte noch immer nicht zu, und so drückte er fester, nahm die zweite Hand zu Hilfe und schüttelte die Frau ein bisschen. Das brachte sie zur Besinnung. Sie verstummte, kniff die Augen zusammen und drehte den Kopf nach rechts und links, um zu sehen, wer gesprochen hatte, konnte aber in der Finsternis nur Umrisse erkennen.

»Also hör mir zu, Schönste.« Der Mann fühlte, wie ihre Rückenmuskeln sich unter seinen Fingern verkrampften. »Ich weiß nicht, was du mitten in der Nacht in meinem Wald willst, aber ich gebe dir zehn Minuten, um zu verschwinden. Wenn du dann nicht weg bist, wird es dir leidtun.« Blödes Geschwätz, sicherlich. Aber er hatte Lust, ihr noch ein bisschen hinterherzuschleichen und ihre Furcht wachsen zu sehen. Es war ein Spiel. So wie eine Katze stundenlang vor dem Mauseloch sitzen konnte, um die gefangene Maus dann scheinbar entkommen zu lassen, nur um sie bald darauf wieder zu fangen; so wollte er, dass die Frau noch ein wenig durch das Dickicht wankte, in der irrsinnigen Hoffnung, die Katze würde dieses einzige Mal ein Einsehen haben.

»Also? Die Uhr läuft. Zehn Minuten ab jetzt.« Er ließ ihre Schultern los und trat ein paar Schritte zurück. Würde sie ihm glauben? Aber wahrscheinlich klammerte sich das dumme Ding an jeden noch so kurzen Strohhalm.

Und schon stürzte sie davon. Der Mann blieb stehen und genoss seine wachsende Erregung. Ein trockener Fichtenast peitschte in das Gesicht der Frau, und sie schrie leise, während ihre Füße sich bei dem Versuch, dem Schlag auszuweichen, grotesk verdrehten. Dann hetzte sie nach rechts, die Arme gerade ausgestreckt. Der schwarze Mann machte sich auf, der Flüchtenden zu folgen, und bewunderte das Spiel ihrer Muskeln im Schein des Nachtsichtgeräts. Nicht mehr lange, und sie würde bleich und kalt auf dem Bett aus Laub und Nadeln liegen, die Augen sanft geschlossen, die Glieder locker gestreckt.

Jetzt blieb sein Rehlein stehen und sah sich um. Hechelnder Atem rasselte von den rauen Stämmen zu ihm herüber. Vor ihr lag eine Schonung, und er war gespannt, ob sie versuchen würde, sich mitten hindurchzukämpfen, oder einen Weg außen herum bevorzugte. Seiner Einschätzung nach war die Frau so verstört, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte, was für »mittendurch« sprach.

Da er keine richtige Lust verspürte, ihr durch das Dickicht eng stehender junger Bäume mit ihrer kratzigen Rinde und ihren stachligen Nadeln zu folgen, beschloss er, der Jagd ein Ende zu bereiten. Der Strick war am Rucksack befestigt, schnell hatte der Mann ihn sich ums Handgelenk geschlungen. Langsam näherte er sich der Beute. Das Wild stand noch immer wie erstarrt und zuckte unentschlossen nach rechts und dann wieder nach links. Es hörte ihn nicht herankommen.

Als er ihr die Schlinge über den Kopf warf, schrie sie laut auf und warf sich nach vorn. Der Strick in seiner Hand straffte sich mit einem heftigen Ruck, und die Frau ging zu Boden. Auf dem Bauch liegend, versuchte sie davonzukriechen, aber er hielt das Seil fest gespannt, und so brachte sie nichts anderes als ein panisches Zucken ihrer Beine und Arme zustande. Es sah ein bisschen aus wie Trockenschwimmen.

Allmählich wurde es Zeit, der Farce von Katz und Maus ein Ende zu bereiten. Für seine nächsten Aktionen durfte sie nicht zappeln. Und er hatte auch keine Lust mehr, sich mit der wimmernden Person zu unterhalten.

Der Mann stellte sich breitbeinig über den Rücken der Frau und zog an dem Strick. Das Seil zog sich fester um den Hals der Frau und wickelte sich wie von selbst um seine Hand. Ihr Kopf wurde nach oben gezerrt. Das schrille Wimmern verwandelte sich in ein Röcheln. Er zog, bis der Widerstand stärker wurde und sich ihr Rücken nach oben durchbog. Dann machte er zur Sicherheit noch eine weitere Umdrehung um seine Rechte und wartete geduldig. Die Leuchtziffern seiner Armbanduhr wechselten gemächlich von Sekunde zu Sekunde. Es schien ewig zu dauern, aber in Wirklichkeit waren es nur knapp drei Minuten, in denen das Röcheln immer leiser wurde und schließlich ganz verstummte. Sie zuckte noch ein paar Mal unkontrolliert, kurz darauf erlahmte auch der letzte Widerstand ihrer Muskeln, und Brustkorb und Kopf sanken auf den Boden.

Der Mann bedauerte, seiner Beute in diesem Augenblick nicht in die Augen sehen zu können, und merkte sich vor, den Modus Operandi zu überdenken.

Zur Sicherheit wartete er noch eine geschlagene Minute – Wir wollen doch nicht, dass sie mitten während der Sektion wieder aufwacht, oder? – und kniete sich dann hin. Das Seil hatte sich so fest in das nachgiebige Fleisch ihres Halses gegraben, dass es fast darin versank. Er gab den Versuch auf, den Strick zu lösen, schob beide Arme unter den Körper und drehte die Frau mit einem Ruck auf den Rücken.

Ihr Gesicht sah geschwollen und dunkel aus, die Zunge quoll dick zwischen den halbgeöffneten Lippen hervor, und die Augen waren unnatürlich verdreht, sodass fast nur noch Weiß – in seiner Wahrnehmung Neongrün – zu sehen war.

Schade. Ihr Gesicht und den Ausdruck ihrer Augen zu studieren, während Gevatter Tod die Sense über ihr schwang, wäre eine außerordentliche Erfahrung gewesen.

Der Mann lud den Rucksack ab und nahm das Damasttischtuch, ein Erbstück seiner verstorbenen Großmutter, heraus. Durch das Nachtsichtgerät leuchtete es auf dem dunklen Waldboden in hellem Farngrün. Die Instrumente, die der Mann auf dem Stoff ausbreitete, glänzten graugrün. Mit geöffnetem Schlund warteten die großen Schraubgläser darauf, gefüllt zu werden.

Im Innern des Latexanzugs war es inzwischen heiß geworden, Schweiß perlte am Rücken des Mannes hinab, aber es störte ihn nicht.

Noch einmal stellte er die Okulare nach. Ab jetzt war die Beute nur noch ein lebloses Objekt klinischer Studien. Der Fichtennadelduft wurde stärker. Chirurgenhände streichelten über glatte Metallgriffe.

Wie ein silbriges Fischlein wirkte das Skalpell in seiner Rechten. Blitzend durchschnitt es die weiche Luft und senkte sich auf den bleichen Leib nieder.

Kapitel 2

Lara stöhnte.

Dann rollte ihr Kopf von rechts nach links. Sie spannte die Oberarmmuskeln, presste die Handflächen links und rechts neben dem Rumpf auf den Boden und richtete dann den Oberkörper auf.

Um sie herum war finstere Nacht. In ihrem Kopf hämmerte und pochte es. Sie konnte spüren, wie ihre Augen sich in dem Bestreben, etwas wahrzunehmen, schnell von links nach rechts bewegten.

Beim Anziehen der Knie diagnostizierte sie mit klinischer Gewissheit, dass auch die Beine schwer und müde waren. Schattenhaft schälten sich Umrisse aus der Dunkelheit. Sie senkte das Kinn. Es fühlte sich so an, als träten ihre Augäpfel bei der Anstrengung, die Schwärze zu durchdringen, hervor.

Der Blick strich über die Brüste nach unten. Keine Kleidung, keine Strümpfe, keine Schuhe.

Sie war nackt.

Lara hörte einen kleinen spitzen Schrei und stellte mit hellsichtiger Klarheit fest, dass dieser aus ihrem Mund gekommen war.

Feines Rauschen durchwebte die laue Luft und brachte einen Geruch nach Moder, Pfifferlingen und Tannen mit sich. In der Ferne klagte ein Vogel. Dann war es wieder still.

Sie drehte den Hals von links nach rechts. In ihrem Kopf hallte das Knacken der Nackenwirbel wider.

Das Ganze schien ein Albtraum zu sein. Jedenfalls betete Lara, dass es einer war. Sie drückte die Ellenbogen durch und schob sich nach oben. Ihre Oberschenkelmuskeln brannten. Das Hämmern im Kopf wurde stärker. Der Schädel schien sich auszudehnen und wieder zusammenzufallen. Vor den Augen flimmerten grauschwarze Schattenrisse von Säulen und knochenfingerähnlichen Gebilden.

Während sie auf wackligen Beinen mit gebeugtem Rücken dastand, fügte ihr Gehirn Geruch, Vogelrufe und Umrisse zusammen. Sie war im Blair Witch Project gefangen. Und es war furchtbar real.

Wieder schrie der Nachtvogel. Dann raschelte es dicht neben ihren Füßen. Lara hatte das Gefühl, dass sich all ihre Muskeln gleichzeitig verkrampften, während die Bronchien sich schmerzhaft verengten und das Herz wie ein Presslufthammer losratterte. Durch permanentes Starren in die Nacht hatte sich der Blick geschärft, und sie sah die borkigen Stämme und trauernden Zweige deutlicher. Sie versuchte, ihre Schultern zu lockern, drückte die Rückenwirbel durch und sah noch einmal an sich herab. Kein Zweifel, sie war splitternackt.

Über ihr wiegte sich eine leichenblasse Mondsichel. Das widerwärtige Gefühl, beobachtet zu werden, wurde körperlich. Sie musste hier weg. Sauren Speichel hinunterschluckend, stakte Lara los, den Blick zwischen die grauschwarzen Pfeiler der Stämme gerichtet, die zitternden Arme ausgestreckt.

Wenn man einen schlechten Traum hatte, konnte man ihn entweder durchstehen und am nächsten Morgen über die Eskapaden eines schlummernden Gehirns den Kopf schütteln, oder man erwachte mitten im Film. Beides war keine bewusste Entscheidung.

Da sie bis jetzt noch nicht erwacht war, würde sie dies hier wahrscheinlich irgendwie zu Ende träumen müssen.

Im selben Augenblick verhakte sich der große Zeh an einer Unebenheit. Sie strauchelte, ruderte mit den Armen, und dann prallten beide Knie schmerzhaft auf den Boden.

Noch ehe sie den Schmerz in den Schienbeinen registrieren konnte, legte sich eine kaltglatte Handfläche auf ihre Schulter, und eine Stimme säuselte: »Wohin des Wegs, schöne Frau?«

Jetzt schrie sie. Kreischte ihre Angst und ihren Frust über diesen nicht enden wollenden Albtraum heraus, spuckte und geiferte, fuhrwerkte mit den Armen.

Wieder packte die Geisterhand zu, fester diesmal, und die Stimme sprach, sie solle zuhören und schnellstens aus diesem Wald verschwinden, zehn Minuten gebe man ihr.

Ich bin nicht freiwillig hier!, wollte Lara der Stimme zurufen, das ist doch nur ein furchtbarer Traum! Aber ihr Mund blieb stumm. Die Geisterhand ließ los, und ihre Beine bewegten sich ohne Befehl vom derzeit nutzlosen Gehirn vorwärts durch das Gestrüpp. Im Kopf hämmerte eine Stimme den Takt. Lauf! Lauf! Lauf! Lauf! Lauf!

Mitten im Stakkato gab es einen Ruck, und sie fiel, fiel im Zeitlupentempo zu Boden. Versuchte dann davonzurobben, aber irgendetwas umschnürte ihren Hals, wie bei einem Hund, dessen Leine sich straff zieht. Straff und straffer.

Lara stöhnte.

Dann rollte ihr Kopf von rechts nach links. Sie spannte die Oberarmmuskeln und setzte sich auf. Ihr Kopf zuckte von rechts nach links. Weit aufgerissene Augen bezweifelten, was sie sahen.

Schatten taumelten an den Wänden. Ein fahler Halbmond schien herein. Irgendwo knarrte ein halbgeöffnetes altes Holzfenster. Verwaschene Äste webten Muster an eine graue Wand. Sie bemerkte, dass sie noch immer wimmerte, und sah an sich herab. Die Decke war von ihrem Körper gerutscht. Im Halbdunkel schienen die kleinen Blümchen auf ihrem Nachthemd grau zu sein. Ihr Herz raste. Lara fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn und wischte die kalte Feuchtigkeit beiseite. Dann atmete sie mehrmals langsam tief ein und aus, schüttelte den Kopf und schwang die Beine aus dem Bett. Sie würde jetzt das durchgeschwitzte Nachthemd wechseln, eine heiße Milch trinken und dann versuchen, wieder einzuschlafen.

***

Einen Zentimeter vor der Bauchdecke stoppte der Arm. Im Mondlicht funkelte die glattgeschliffene Klinge. Der Mann beugte sich dicht über das, was noch vor zehn Minuten durch den Wald gehetzt war, und schnüffelte. Der Körper dünstete sauren Schweiß aus. Das hatte er nicht erwartet. In seinen Fantasien war das Wild immer kalt und marmorbleich gewesen und hatte nach nichts gerochen. Schade.

Aber schließlich war er nicht zum Riechen hier. Viel interessanter war der Inhalt dieses stinkenden Leibes. Das Skalpell zuckte nach unten. Geruhsam glitt die silbrige Klinge über die im Licht des Nachtsichtgeräts hellgrün schimmernde Haut und hinterließ einen dunklen, kaum sichtbaren Strich. Er hatte lange überlegt, an welcher Stelle er den ersten Schnitt ansetzen sollte, und sich dann für die klassische Y-Variante entschieden. Der Mann vermeinte, ein feines Zischen zu hören, aber das war sicher nur Einbildung. Er vollführte am Ende der Linie eine schwungvolle Handbewegung, hob das Skalpell und drapierte es auf dem Damasttuch. Die Schneide hinterließ grünschillernde Ränder auf dem weißen Stoff. Der Mann wusste, dass sie in Wirklichkeit dunkelrot waren.

Weiße Chirurgenfinger spreizten die Wundränder auseinander. Die Körperwärme des Kadavers drang durch die dünne Latexhaut. Es floss nur wenig Blut. Im Innern des klaffenden Mauls schillerten verschiedene Organe. Träge pulsierte in der Mitte der geschlängelte Darm. Es war seltsam. Das Objekt seiner Studien war tot, aber manche Organe schienen trotzdem noch zu funktionieren.

Er drängte die Finger zwischen die Schlingen und tastete nach festeren Strukturen.

Die Rippen bildeten unter den Brüsten ein nach unten offenes »V«. Der Mann hatte nicht vor, Knochen zu zerteilen. Das war auch gar nicht nötig. Es reichte, wenn er das Zwerchfell durchtrennte. Zart streichelte das Skalpell über die feste Bindegewebsschicht. Die Ränder zogen sich von allein auseinander, wie ein Vorhang im Theater.

Langsam schoben sich seine Fingerspitzen unter die knöchernen Käfigstangen, tasteten und drückten. Dem geöffneten Leib entströmte metallischer Blutgeruch. Unangenehm.

Noch einmal drehte und wendete er den Gedanken, dass Gerüche in seinen Vorstellungen überhaupt nicht vorgekommen waren. Man konnte sich noch so viel ausmalen, vor Überraschungen war man nie gefeit.

Das erste Objekt glitt mit leisem Platschen in eins der Schraubgläser. Vorsichtig spritzte der Mann bis fast an den oberen Rand Brennspiritus darüber und berauschte sich an dem klinischen Duft des Alkohols. Der Deckel saugte sich nach zwei Umdrehungen fest, und das »Kompott« landete auf dem Damasttuch.

Nummer zwei war schon schwieriger. Das Skalpell kam erneut zum Einsatz. Ein Eichelhäher krächzte, während milder Wind die Baumwipfel streichelte. Weiter oben ahmte die hämisch grinsende Mondsichel die geschwungen klaffende Öffnung im zartgrünen Leib nach. Die Rechte führte das scharfe Messer, während die Linke die Schenkel der Pinzette zusammenpresste. Mit einem letzten Schwung trennte sich das dunklere Hautstück von der hellen Fläche und wurde von den Pinzettenspitzen in den gläsernen Behälter befördert. Wieder züngelte Spiritusgeruch herauf. Wieder quietschte der Deckel beim Drehen.

Das Ganze wiederholte sich noch dreimal, dann war der Mann fertig und begann, die Instrumente zu säubern. Er wischte die Gläser mit dem Tischtuch ab, verstaute eins nach dem anderen in raschelnden Plastiktüten, die er oben zuband, damit nichts herauslaufen konnte, und stellte sie dann vorsichtig nebeneinander auf den Boden des Rucksacks.

Das Damasttuch rollte sich wie von selbst um die Instrumente. Gründlich säubern konnte man die Werkzeuge daheim. Nachdem alles an seinem Platz im Tornister verstaut war, hängte der Mann ihn an einen Ast und begann, den Platz rund um die Leiche abzugehen, die Augen sorgfältig auf den Boden gerichtet. Eigentlich dürften keinerlei Spuren zurückgeblieben sein – sein Körper war komplett in undurchlässigen Gummi gehüllt, die Utensilien befanden sich im Rucksack –, aber es konnte nicht schaden, vorsichtig zu sein.

Ab und zu blieb sein Blick an dem fluoreszierenden Leib mit dem klaffenden Maul in der Mitte hängen, während er seine Pläne überdachte. Niemand würde den Kadaver mit ihm in Verbindung bringen können, da das Wild willkürlich ausgewählt worden war und es somit keine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab. Deshalb musste man die Leiche auch nicht vergraben, zerteilen oder anderweitig entsorgen. Sie würde einfach hier, mitten im Wald bleiben, notdürftig mit Ästen und Laub bedeckt. Sicher wäre es besser, wenn man sie nicht sofort fand, aber letztendlich war auch das egal.

Der Geruch würde Tiere anlocken, kleine und größere Fleischfresser, die sich über das weiche Gewebe hermachen und so die Spuren seiner Sektion beseitigen würden.

Der Mann umrundete das, was von der einstmals hübschen Frau übrig geblieben war, ein letztes Mal und befand, dass es gut sei. Der Platz war sauber, sein Plan wies keine Mängel auf. Er machte sich auf, Äste herbeizuschaffen und die kalkige Haut damit zu bedecken. Über das Bett aus Zweigen und Laub streute er nadelige Walderde, bis ein dunkler Buckel entstanden war.

Nicht, dass dies viel Sinn gehabt hätte, die Aasfresser würden das »Leichentuch« schnell beiseitescharren, aber es würde den doch sehr weißen Leib wenigstens einige Zeit vor allzu neugierigen Blicken verbergen.

Zeit, sich zu verabschieden.

Der Mann stellte sich vor den neu entstandenen Hügel, verbeugte sich mit vor der Brust gekreuzten Armen und sprach einen Dank an die Frau, dass sie ihm willfährige Jagdbeute gewesen war und Teile ihres Körpers für seine Studien bereitgestellt hatte.

Noch würde niemand sie vermissen. In der Zwischenzeit hatte er ausreichend Gelegenheit, Abstand zwischen sich und die Tat zu bringen und ihre Kleidung, die Handtasche, das Tischtuch und einige der Werkzeuge in aller Ruhe zu entsorgen.

Er konnte manches neu kaufen. Das war besser, als mögliche Spurenträger für eine Wiederverwendung aufzubewahren. Nur das Skalpell, sein rasiermesserscharfes Silberfischlein, würde – gründlich gesäubert und poliert – wieder zum Einsatz kommen. Demnächst. Der Mann lächelte verträumt.

Nach ein paar Sekunden der Andacht wandte er sich ab, hob den Rucksack vorsichtig vom Ast, schob die Arme durch die Träger und sah sich um. Waren sie von rechts oder von links gekommen? Von da vorn oder von hinten?

Mit Tippelschritten drehte sich der Mann im Kreis. In seinem Jagdfieber hatte er vorhin wohl ein wenig die Orientierung verloren. Noch so eine unvorhersehbare Sache. Dass man sich beim Hetzen des Wildes durch das Dickicht verlaufen könnte, war ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Seine Fantasien endeten damit, dass er die kostbaren Gläser im Kofferraum verstaute und beschwingt nach Hause fuhr, um den Inhalt zu bearbeiten, und nicht damit, dass er ziellos durch einen nachtschwarzen Wald irrte.

»Nun, auch dafür werden wir eine Lösung finden.« Dumpf hallten die Worte durch den Wald. Er hatte immer und für alles eine Lösung.

Kapitel 3

Lara ließ den Blick durch den Gerichtssaal bis hin zur Anklagebank schweifen, betrachtete die Mutter des toten Jungen und hörte dabei mit halbem Ohr zu, wie der Richter den nächsten Zeugen aufrief.

Die Frau war klein und wirkte unscheinbar. Ihr langes Haar hing herunter wie toter Seetang. Im aggressiven Neonlicht hatte es auch die Farbe toten Seetangs. Alles an der Frau wirkte wie tot. Die Schultern hochgezogen, sodass der Kopf fast dazwischen verschwand, saß sie auf ihrem Platz und starrte geradeaus. Von der Seite konnte Lara ihren Mund erspähen, der so stark zusammengekniffen war, dass von den Lippen nichts zu sehen war. Vielleicht hatte die Frau auch nur Angst, es könne etwas Unbedachtes herauskommen. Auch der Zeuge, der ein paar Mal in ihre Richtung zeigte, brachte sie nicht dazu, den Kopf zu bewegen.

Lara kritzelte ein paar Details auf ihren Block und schielte auf die Uhr. Man wusste nie, wie lange so eine Verhandlung dauern würde. Erschienen geladene Zeugen nicht, war es eher zu Ende, als man geplant hatte. Manche Richter tagten bis in den Abend hinein, um fertig zu werden. Andere neigten zu größeren Pausen oder Vertagungen. Und dann hatte sie ein Problem, den Artikel rechtzeitig fertig zu kriegen.

Leiser Kopfschmerz begann, an die Innenseiten ihrer Schläfen zu klopfen. Die Luft hier drin war trocken, und es schickte sich nicht, zur Wasserflasche zu greifen. Darum bemüht, keinen Lärm zu machen, fingerte Lara in ihrer Handtasche nach den Kautabletten.

Einige Stunden später bohrte sich die Sonne fröhlich in ihr pochendes Hirn. Die Kopfschmerzen waren noch immer da. Wassermangel und zu viel Gerede. Lara eilte die Stufen vom Gerichtsgebäude hinab und sog dabei Sauerstoff in ihre Lungen. Noch ein Aspirin wollte sie nicht nehmen. Am Fußgängerüberweg machte sie kurz halt, um ihr Handy wieder einzuschalten. Immer wenn sie im Gericht war, brummte ihr hinterher der Schädel. Vielleicht hing es mit den verhandelten Fällen zusammen. Vielleicht auch mit der ganzen Atmosphäre. Gegessen hatte sie auch nicht viel. Womöglich war ihr Körper unterzuckert, und das verursachte die Kopfschmerzen. Auf dem Weg in die Redaktion würde sie an einem Bäckerladen haltmachen und sich irgendetwas mit viel Kohlenhydraten kaufen.

Rot leuchtend breitete das Ampelmännchen seine Arme aus. Lara zwinkerte dem kleinen blonden Jungen mit der Prinz-Eisenherz-Frisur zu, der sich neben ihr an der Hand seiner Mutter festhielt. Er sah aus wie der kleine Lord.

Der kleine Lord grinste zurück. Sie tauschte noch ein schnelles Lächeln mit der Mutter des Kleinen, dann schaltete die Ampel auf Grün, und sie ließ die beiden hinter sich.

»Hallo Lara!« Tom beobachtete seine Kollegin dabei, wie sie mit den Ärmeln ihrer Jacke kämpfte, und grinste. »Gut siehst du wieder aus!«

»Du bist ein Schleimer.« Lara schenkte ihm ein halbherziges Lächeln, faltete die Jacke und hängte sie dann über die Rückenlehne des Drehstuhls. Sie war heute nicht in Bestform. Und so toll, wie ihr Kollege behauptete, sah sie mit Sicherheit nicht aus. Die Albträume der vergangenen Tage hatten Spuren hinterlassen. Außerdem war sie nicht die Einzige, die er so begrüßte. Fast immer wollte Tom etwas, wenn er Komplimente verteilte. Sie wusste nicht, was es diesmal war, aber er würde sicher gleich damit herausrücken.

»Möchtest du einen Kaffee?«

»Ich weiß nicht recht. Mir brummt der Schädel.«

Tom hörte ihre ausweichende Antwort nicht, weil er schon auf dem Weg in die Küche war. Er kam zurück, die randvolle Tasse vorsichtig in der Rechten balancierend, und nahm ihr gegenüber Platz.

Lara trank einen Schluck. Das Gebräu schmeckte widerlich. Der Kaffee hatte mindestens schon eine Stunde auf der Warmhalteplatte gestanden. Sie griff nach der halbvollen Flasche Selters, die noch von gestern auf ihrem Schreibtisch stand, und versuchte, mit dem lauwarmen Mineralwasser den bitteren Geschmack aus ihrem Mund zu spülen.

»Gab es etwas Interessantes, während ich weg war?«

»Bis jetzt nichts von Belang außer dem üblichen Tagesgeschäft. Vielleicht können wir heute pünktlich abhauen.« Sehnsüchtig sah Tom zum Fenster, dessen zugezogene Lamellenvorhänge das Sonnenlicht ausblendeten. Er hatte recht, alles war besser, als bei diesem Wetter hier am Bildschirm zu hocken.

Lara schaltete ihren Computer ein und betrachtete den Stapel Papier in der Ablage mit herabgezogenen Mundwinkeln. Das wurde auch jeden Tag mehr. Man konnte in dem Glauben heimgehen, alles erledigt zu haben, und fand doch am nächsten Tag wieder den gleichen Berg vor.

»Wie war es im Gericht?« Tom tippte und sprach gleichzeitig.

»Schrecklich. Ich habe immer noch Kopfschmerzen.« Lara massierte wie zur Bestätigung mit den Händen ihre Schläfen. »Diese Mutter ist völlig teilnahmslos. Ich verstehe das nicht. Sie sitzt da und verzieht keine Miene. Lässt alles über sich ergehen, als wäre es nicht sie, über die. hier gesprochen wird. Das eigene Kind verhungert und verdurstet vor ihren Augen, und es scheint ihr überhaupt nichts auszumachen.« Sie nahm sich vor, ihren Freund Mark deswegen anzurufen. Mark Grünthal war Psychologe. Mit Sicherheit konnte er das Verhalten der Mutter analysieren und Lara ein paar psychologische Hintergründe für die nachfolgenden Artikel liefern.

»Ich kann mir vorstellen, dass dich das belastet.« Tom machte das, was er für ein mitfühlendes Gesicht hielt, und sie unterdrückte den Wunsch, ihm zu sagen, dass er sich gar nichts vorstellen konnte. Sie nahm abwesend noch einen Schluck aus der Tasse und erinnerte sich zu spät daran, dass der Kaffee scheußlich schmeckte. Die Bitterkeit passte zu den Erinnerungsfetzen an die bisherigen Prozesstage.

»Wie alt war denn das Kind?«

»Drei Jahre.« In Laras Kopf tauchte das unbeschwerte Grinsen des blonden Jungen von vorhin auf, sie musste schlucken und erhob sich hastig, um ihre Tasse wegzubringen. Im Spiegel über dem Waschbecken sah sie, dass ihre Augen verräterisch feucht schimmerten. Es war ihr peinlich, dass sie hier vor dem coolen Tom von ihren Gefühlen übermannt wurde. Außerdem war es unprofessionell. Und doch gab es immer wieder Fälle, die auch den abgebrühtesten Gerichtsreporter nicht kaltließen. Dieser hier gehörte dazu.

»Wann geht der Prozess weiter?« Tom klang gleichgültig.

»Am Donnerstag, also übermorgen.« Sie zwinkerte ein paar Mal, schluckte und kehrte dann zu ihrem Schreibtisch zurück. »Auch über solche Fälle muss berichtet werden.«

»Also, ich würde das nicht schaffen, mir das jeden Tag anzuhören und dann so neutral wie möglich darüber zu berichten.«

»Deswegen mache ich es ja.« Lara schaute auf ihren Bildschirm. Die Buchstaben schienen im Takt der Kopfschmerzen zu flimmern.

»Ihr Frauen seid wahrscheinlich härter in der Beziehung.« Tom wandte sich wieder seinem Monitor zu. »Würdest du den Wochenenddienst mit mir tauschen?«

Lara, die in Gedanken schon bei ihrem Artikel war, brauchte einen Augenblick, um Toms Frage zu registrieren. Dann schaute sie zum gegenüberliegenden Schreibtisch. Der Kollege blickte stur nach unten. Die Tastatur klapperte emsig.

»Meinst du kommendes Wochenende?«

»Hm.«

»Da muss ich nachschauen.« Das also war die Ursache für sein überfreundliches Getue vorhin. Lara sparte es sich, nach einem Grund zu fragen. Wer weiß, welches »Date« Tom dieses Mal dazwischengekommen war. Sie klappte ihren Kalender auf und studierte der Form halber die Eintragungen, obwohl sie wusste, dass dort nichts stand. Lara Birkenfeld hatte weder am fünfundzwanzigsten noch am sechsundzwanzigsten Juni eine Verabredung.

***

Noch einmal prüfte der Mann die Jalousien vor seinen Küchenfenstern. Alles dicht. Kein Licht konnte hinaus, kein neugieriger Blick herein.

Er schritt zu seinem Untersuchungstisch und knöpfte dabei den Laborkittel zu. »Doctor Nex – wir können beginnen.«

Grellweiß wurde der Neonschein der beiden Stehlampen vom kalten Metall der Tischoberfläche reflektiert. Die Flüssigkeit in den Schraubgläsern vibrierte leicht. Nex, necis – lateinisch »Mord« oder »Tod« – diesen Titel hatte er sich in einem begnadeten Moment selbst verliehen. »Doktor Tod« reckte die Arme nach vorn, um die Handgelenke vom Stoff des Kittels zu befreien. Sauber nebeneinander lagen die Instrumente und warteten auf ihren Einsatz.

Tagsüber war dies ein ganz normaler Esstisch, bedeckt mit einem rot-weiß karierten Tuch und vier Stühlen darum. Nachts verwandelte sich die biedere Küche in ein Untersuchungslabor. Wie sehr wünschte er sich, einmal eins seiner Objekte komplett hier erforschen zu können. Den allerersten Schnitt hier zu setzen, in aller Ruhe, beim hellen Schein der Lampen! Es musste ein unvergleichliches Vergnügen sein, das Farbspiel von bleicher Haut und Eingeweiden unter diesen Bedingungen bewundern zu können. Doch die Gefahr, beim Transport einer Leiche im Auto entdeckt zu werden, war leider viel zu groß. Aber vielleicht würde sich später irgendwann einmal eine Gelegenheit bieten. Bis dahin musste er wohl oder übel mit der Untersuchung kleiner »Souvenirs« in seiner Küche vorliebnehmen.

Vorsichtig griff der Mann nach dem ersten Schraubglas, zog es zu sich heran und öffnete den Deckel. Der beißende Spiritusgeruch enthielt jetzt eine neue Nuance: einen Hauch von Metzgerladen, einen Anklang von rohem Fleisch. Die Flüssigkeit hatte sich rötlich eingetrübt. Mit einem Gluckern tauchte die Pinzette in den rosafarbenen Alkohol und haschte nach dem eingelegten Objekt, ließ es dann über der Öffnung abtropfen und drapierte es anschließend in der Sezierschale.

Er rollte mit dem Stuhl so dicht an die Schale heran, dass die Tischkante in seinen Bauch einschnitt, und beugte den Oberkörper weit nach vorn, um das Stückchen Haut aus der Nähe zu betrachten. Außen schimmerte es bläulich weiß. Der dunkle Bereich in der Mitte hatte eine fast perfekt kreisrunde Begrenzung zum umgebenden Gewebe. Dunkel zeigte das Auge der Brustwarze nach oben. Die Ränder des Forschungsobjektes waren leicht gewellt. Und die natürliche braunrote Farbe des Objektes schien ausgeblichen. Vielleicht wegen des hochkonzentrierten Alkohols.

»Media in vita in morte sumus«, murmelte der Mann, »– mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.« Niemand antwortete ihm. Er war ganz allein mit seinen Trophäen. Jetzt würde er auch die anderen vier aus ihren Glasgefängnissen befreien und dann mit der Präparation beginnen.

Er wollte ein Kunstwerk schaffen, etwas, was die Welt noch nicht gesehen hatte. Die Verknüpfung menschlicher Unvollkommenheit mit nichtorganischen Materialien.

Nicht so einen Pfusch, wie ihn dieser Edward Theodore Gein, »Ed« genannt, damals in den Fünfzigern in den USA abgeliefert hatte – überall im Haus verteilte, schlecht gesäuberte und miserabel präparierte Teile ehemals menschlicher Körper. Ein Gürtel aus Brustwarzen, Sitzbezüge für Korbsessel, Gesichtsmasken, Armbänder und eine Weste aus der Haut eines weiblichen Rumpfes. Das alles lag überall herum und stank. Ein Teilchen hier, ein Teilchen da. Das war Stümperei gewesen, Flickwerk. Doctor Nex konnte das besser. Zärtlich glitt sein Blick über die Schraubgläser. Er hatte sich gründlich informiert, wie man Fleisch, Haut und Fell konservieren konnte, ohne dass es stank oder verweste. Schließlich lag sein Medizinstudium schon ein paar Jährchen zurück. Er würde üben, seine Kunst verfeinern und der Beste werden. Ein wahrer Meister.

Die beste Vorgehensweise wäre sicher die Plastination nach Gunther von Hagens. Der Forscher hatte eine Methode entwickelt, ganze Menschen so zu konservieren, dass sie weder rochen noch irgendwann zerfielen. Leider konnte ein Laie dies nur ungenügend nachahmen. Es scheiterte schon am Gefrieraustausch, von der Vakuumimprägnierung ganz zu schweigen. Im Netz fand der geneigte Sucher jedoch auch einfachere Techniken, und die benötigten Chemikalien konnte man leicht über den Internetversandhandel bestellen. Doctor Nex hatte sich für die Polyethylenglykol-Methode entschieden, bei der man die zu imprägnierenden Präparate einfach in höhermolekulares Polyethylenglykol einlegen musste.

Nacheinander landeten die Objekte in Sezierschalen, gluckerte rosafarbener Spiritus in den Ausguss, nahm die Raumluft mehr und mehr den klinischen Geruch nach konzentriertem Alkohol an. Das Herz war eine schmierige Angelegenheit gewesen. Er hatte die Konservierungsflüssigkeit inzwischen dreimal gewechselt, und es gab noch immer Farbe ab. Beim nächsten Mal würde er die entnommenen Organe gleich im Wald abspülen und säubern.

Der enge Kragen des Kittels störte ihn beim Luftholen, Und der Mann öffnete den obersten Knopf wieder. Dann rollte er mit dem Stuhl so dicht es ging an den Untersuchungstisch heran, zog die erste Sezierschale zu sich und tastete mit der Rechten nach der Lupe. Der Kanister mit dem PEG stand neben ihm. Laut Internet-Enzyklopädie war es ganz einfach, mit dieser Flüssigkeit haltbare Präparate herzustellen. Und was für ihn besonders wichtig war, diese konnten später jederzeit weiterbearbeitet werden, veränderten angeblich ihre Farbe nicht und waren nicht giftig. Man solle die Teile einlegen, gründlich durchtränken und abtropfen lassen.

»Und genau das machen wir jetzt.«

Die Flüssigkeit plätscherte aus dem Kanister in die große Tupperdose. Mit einer Gewebefasszange hob er die Objekte nacheinander in das PEG-Bad und schloss dann den Deckel. Dort würden die Trophäen bis zum nächsten Wochenende verweilen und sich in aller Ruhe mit Konservierungsmittel vollsaugen können.

Summend reinigte Doctor Nex seine Geräte. Weiß schäumte die Bürste das heiße Wasser auf. Das konzentrierte Spülmittel war grün, der Schaum weiß. Das war rätselhaft. Der Schaum war immer weiß, egal, welche Farbe das Spülmittel hatte.

Das Wochenende war fast vorbei. Morgen musste er wieder auf Tour gehen und den charmanten, ehrenhaften Vertreter geben. Der Mann lächelte probehalber sein verbindliches Verkäuferlächeln. Dann wickelte er seine Utensilien in das hellbraune Wildlederetui ein und verstaute es im Rucksack neben dem Nachtsichtgerät. Man konnte nie ahnen, wer oder was einem die Woche über so alles begegnen würde.

Kapitel 4

Lara speicherte den Text und sah zu Tom. »Soll ich den anlassen?« Sie deutete auf den Bildschirm.

»Mach ihn aus. Ich glaube, es kommt heute keiner mehr von den Freien in die Redaktion.«

»Ich gehe jetzt. Wenn der Richter es durchzieht, dauert es bestimmt bis sechs, sieben.« Lara prüfte den Inhalt ihrer Tasche und sah auf die große Uhr, die hinter Toms Strubbelkopf die Sekunden abtickerte.

»Dann bin ich schon weg. Ich gehe heute Abend aus.« Ihr Gegenüber grinste abwesend. Donnerstag war Toms Kinotag. Lara fragte sich, welche seiner Eroberungen heute eingeladen war. Dann warf sie sich die Tasche über die Schulter und nahm ihr Handy vom Tisch. Auf dem Weg zur Tür konnte sie spüren, wie Tom ihr nachsah und dabei ihren Hintern musterte. Das tat er öfter und dachte wohl, Lara würde nicht bemerken, wie seine Augen über ihre Brüste, ihre Hüften oder zu ihrer Rückseite wanderten. Lara hatte ihn damals, als mit ihrem Freund Schluss gewesen war, abblitzen lassen, und das wurmte ihn offensichtlich noch immer.

»Das hört sich für mich nach einem Borderline-Syndrom an.« Mark klang ein bisschen genervt, aber Lara traute sich nicht zu fragen, ob es mit ihrem Anruf oder mit etwas anderem zu tun hatte.

Sie hatte Mark Grünthal bei einer Weiterbildungsveranstaltung kennengelernt. Der Psychologe hatte einen Vortrag über die Charakterzüge und Grundmuster von Serientätern gehalten. Der Titel war ihr heute noch im Gedächtnis: »Organized and disorganized – die FBI-Typologie zu Sexualtätern«. Mark arbeitete neben seiner Tätigkeit als Psychologe auch als Fallanalytiker. Ab und zu zogen Fallanalyseteams der Kriminalpolizei in Deutschland auch externe Berater hinzu, zum Beispiel Rechtsmediziner oder Psychologen.

Nach der Veranstaltung hatte Lara noch ein paar Fragen gehabt, und sie waren einen Espresso trinken gegangen. Die Monate darauf hatten sie sporadisch miteinander telefoniert, und allmählich war Mark zu so etwas wie Laras »Psychologieberater« geworden. Ein, zwei Mal im Jahr trafen sie sich auf irgendeinem Kongress, zu einer Weiterbildung oder einfach nur so, wenn er in der Nähe zu tun hatte.

Der Freund dozierte inzwischen weiter, und sie kritzelte hastig Stichpunkte in ihre Gerichtskladde, bemüht, das Schwanken der Straßenbahn auszugleichen. »Borderliner sind emotional instabil. Sie zeigen impulsives Verhalten in mehreren Bereichen, zum Beispiel in der Sexualität, nehmen Drogen – dazu gehört auch Alkohol – oder weisen Essstörungen auf. Kommst du mit?«

»Ja, geht schon.« Die ältere Dame auf der gegenüberliegenden Sitzbank schien die Ohren zu spitzen, und Lara sprach etwas leiser, während sie ihre Notizen überflog. »Was du gesagt hast, könnte passen.«

»Eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Wurde die Mutter des toten Jungen denn begutachtet?«

»Das kam noch nicht zur Sprache.« Lara presste das Handy fester ans Ohr und sah hinaus.

»Vielleicht kannst du vom Gutachter Informationen erhalten. Meine Vermutungen stützen sich ja lediglich auf deine Angaben.«

»Das könnte ich versuchen. Kann ich dich später noch einmal anrufen? Ich bin gleich da.« Lara erhob sich. Die Bahn bremste abrupt, und sie wäre fast auf ihrem Vordermann gelandet.

»Gern. Nimm meine Handynummer. Ich bin bis nach sieben in der Praxis.« Mark mochte es nicht, wenn Lara ihn zu Hause anrief. Seine Frau war chronisch eifersüchtig, obwohl sie keinen Grund dazu hatte.

Der Rechtsmediziner wurde aufgerufen.

Während des üblichen Vorgeplänkels notierte sich Lara, dass sie in ihrer nächsten schriftlichen Anfrage an den Pressesprecher des Gerichts eine Kopie der gerichtsmedizinischen Untersuchung anfordern wollte; auch wenn fraglich war, ob sie selbige erhielt. Aber man musste es wenigstens versuchen. Dann betrachtete sie den Mann, der den kleinen Dennis seziert hatte.

Sein Gesicht war kantig. Die Nase lang, Kiefer und Kinn mächtig. Er sah ein bisschen aus wie ein handgeschnitzter Nussknacker. Im Sitzen wirkte der Mann nicht so riesig, aber sie hatte ihn vorhin auf dem Gang gesehen. Er war nicht ganz aufrecht gegangen, und der gekrümmte Rücken hatte bei ihr sofort das Bild einer über einen Seziertisch gebeugten Gestalt hervorgerufen. Als er mit seinem Vortrag begann, staunte Lara: Für seine Größe hatte der Pathologe eine erstaunlich hohe Stimme.

Ihr Stift flog über das Papier. Lara versuchte gar nicht erst, den genauen Wortlaut mitzuschreiben, sondern notierte sich lediglich Stichpunkte. Sie konnte die Formulierungen später rekonstruieren oder mit eigenen Worten wiedergeben. Die Zeitungsleser mochten den klinischen Stil, in dem es von Fachbegriffen nur so wimmelte, sowieso nicht. Das lapidare Notieren der Fakten lenkte ein bisschen vom Leid des Kindes ab, aber ab und zu kamen bei den Ausführungen Bilder eines kleinen, ausgezehrten Kinderkörpers hoch, die schwer zu ertragen waren. Der dreijährige Dennis war stark untergewichtig und erheblich dehydriert gewesen. Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung hatte der Gerichtsmediziner nicht gefunden.

Was nichts bedeuten musste. Laras Blick schweifte zur Mutter. Die verzog keine Miene. Ihre Augen waren nach vorn gerichtet, die Hände hatte sie mit den Handflächen nach unten brav nebeneinander auf die Tischplatte gelegt. Sie wirkte wie ausgestopft. Ihr Anwalt hörte dem Rechtsmediziner mit versteinertem Gesicht zu. Es würde schwer werden, dieser Frau mildernde Umstände zuzugestehen, egal, was die Verteidigung vorbrachte. Am liebsten hätte Lara die Frau an den Schultern gepackt und durchgeschüttelt, bis sie aus ihrer Betäubung erwachte; ihr ins Gesicht geschrien: Dein Kind ist tot, und du hast es verhungern lassen!

Der Rechtsmediziner war fertig. Während er sich aus dem Zeugenstand erhob und zur Tür ging, atmete Lara ein paar Mal tief durch und versuchte, die Ruhe wiederzugewinnen. Der Richter verkündete eine Pause, und im gleichen Augenblick erwachte der Gerichtssaal zum Leben, Stimmen flüsterten, Papier raschelte, Sitzbänke knarrten.

»Kommen Sie mit, einen Kaffee trinken?« Frank Schweizer, der Kollege von der Tagespost, hatte sich neben Lara erhoben und sortierte seine Unterlagen.

»Gern. In fünf Minuten am Haupteingang?«

Er nickte, und Lara machte sich auf den Weg zur Toilette. In ihrem Kopf pochte schon wieder die Armada fleißiger Handwerker.

Weil in der Cafeteria des Gerichts alle Plätze besetzt waren, stellten sich Lara und ihr Kollege an eines der riesigen Fenster.