Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der langsame Abschied von der Ewigkeit Oh, mein Gott! Nein! Natürlich bin ich nicht gläubig. Zumindest nicht mehr als die anderen auch. Wozu auch? Oder doch? Wenn man jung ist, dann lebt man doch ewig. Mindestens! Glaubt man zumindest. Doch je älter man wird, desto weniger bleibt übrig vom ewigen Leben, und es wird Zeit, sich Gedanken über die Ewigkeit zu machen. Hin und wieder zumindest. Und so beschließe ich schon um 2000 herum, damals noch ein ewiger Studierender, mich irgendwann einmal auf den Weg zu machen, um ein Gebet zu sprechen im heiligen Santiago de Compostela. Was den alten Kelten schon recht war, das kann mir ja nur billig sein. Doch der Herr sollte noch eine kleine, feine Überraschung in seinem Reisegepäck für meinen Jakobs- und Lebensweg haben - Multiple Sklerose.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

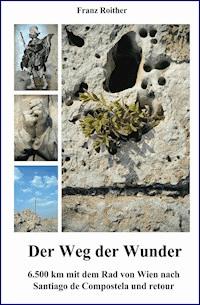

Franz Roither

Der Weg der Wunder

6.500 km mit dem Rad und Multipler Sklerose von Wien nach Santiago de Compostela und retour

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

WIDMUNG

DIE VORGESCHICHTE

DIE HISTORISCHEN GRUNDLAGEN

DER BEGINN MEINER REISE – ÖSTERREICH

LIECHTENSTEIN / SCHWEIZ

FRANKREICH

SPANIEN

HAY QUE SUPERARSE – DIE HEIMREISE

FRANKREICH

ITALIEN

ÖSTERREICH

Impressum neobooks

WIDMUNG

Und alles wird gut werden.

DIE VORGESCHICHTE

Der langsame Abschied von der Ewigkeit

Oh, mein Gott! Nein! Natürlich bin ich nicht gläubig. Zumindest nicht mehr als die anderen auch. Wozu auch?

Oder doch?

Wenn man jung ist, dann lebt man doch ewig. Mindestens! Glaubt man zumindest.

Doch je älter man wird, desto weniger bleibt übrig vom ewigen Leben, und es wird Zeit, sich Gedanken über die Ewigkeit zu machen. Hin und wieder zumindest.

Und so beschließe ich schon um 2000 herum, damals noch ein ewiger Studierender, mich irgendwann einmal auf den Weg zu machen, um ein Gebet zu sprechen im heiligen Santiago de Compostela. Was den alten Kelten schon recht war, das kann mir ja nur billig sein. Doch der Herr sollte noch eine kleine, feine Überraschung in seinem Reisegepäck für meinen Jakobs- und Lebensweg haben.

Der lange Lauf 2002

Da es der Tag des Herrn ist und ich gerade nichts Besseres zu tun habe, beschließe ich, zu Ostern 2002 ein wenig Laufen zu gehen. Eine kleine Runde von der Wohnung in Ottakring zum Lainzer Tiergarten, um den einmal herum und retour sollte es werden. Gesagt, getan. Keinen halben Tag später bin ich auch schon wieder zu Hause, ein wenig dehydriert und verkrampft – vielleicht hätte ich doch etwas Wasser mitnehmen sollen – aber sonst ganz wohlauf.

Zwei Wochen vergehen, da spüre ich es. Meine Zehen kribbeln ein wenig. Ich schenke der ganzen Sache wenig Beachtung. Solche Dinge kommen und gehen. So denke ich jedenfalls. Doch die Kribbelei wollte nicht mehr gehen, sondern bleiben. Und es sollte schlimmer kommen!

Es ist ganz sicher das Magnesium

Bei einem meiner nächsten Arztbesuche erzähle ich so nebenbei auch von meinen tauben Füßen. Kurz wird ärztlich nachgedacht, schnell kombiniert und schon diagnostiziert.

„Du treibst doch viel Sport, oder? Das ist das Magnesium, das dir fehlt, ganz sicher. Hier das Rezept, drei Mal pro Tag eine Tablette in Wasser auflösen und trinken.”

Pah, und ich habe mir Sorgen gemacht. Ich Ungläubiger ich. So viel doktorale Kompetenz pulverisiert Krankheiten heutzutage schneller als meine Magnesiumtabletten sich in Wasser auflösen können. Eine Apotheke, eine dieser Einrichtungen des Himmels, ist immer in der Nähe, und schon ist das Pulver im Wasser verschwunden, das magnesiumhaltige Getränk schmeckt auch noch gut… aber meine Füße lassen sich dadurch nicht im Geringsten beeindrucken. Sie kribbeln weiter.

Oje, Sie sind aber verspannt

Da ich gerade Zeit und Muse habe, besuche ich einen anderen Meister der Heilkunst. Und eine Diagnose ist auch hier schnell gestellt.

„Sie sind aber verspannt! Was machen Sie denn beruflich?”

„Im Sommer klettere ich auf Bäumen und schneide sie scheibchenweise von oben nach unten um! Und im Winter bringe ich Studierenden mit nicht deutscher Muttersprache Deutsch bei.”

„Aha. Mhm. Also, wir versuchen es einmal mit Massagen.”

Ich komme erstmals in den Genuss der heiligen Trias gegen alles, was irgendwie weh tut, wenn keiner so recht weiß, warum. Fangopackungen, Massagen und Heilgymnastik gehören von nun an zwei Mal wöchentlich zu meinem Alltag. Die Mädels sind alle rührend. Sie packen, massieren und heilgymnastizieren. Nur an der innerbetrieblichen Kommunikation scheint es ein bisschen zu mangeln. Nachdem ich nach dem sechsten Besuch immer noch gefragt werde, wo es denn wehtue, drängt sich mir die vage Frage auf, ob ein etwas intensiveres Studium meiner Krankenakte nicht doch wünschenswert wäre.

Am wenigsten strengt die Heilgymnastik an. Man zieht sich aus, setzt sich auf eine Massagebank und redet 30 Minuten darüber, welche heilgymnastischen Übungen man machen könnte. Zu Hause. Sehr effizient!!! Und endlich gibt es auch Resultate. Ich bin ganz furchtbar entspannt. Fast überall. Nur meine Füße kribbeln weiter.

Es geht Schlag auf Schlag

Das Kribbeln entwickelt sich zur Lähmung. Kaum zwei Ärzte und eine Magnetresonanztomographie später liege ich auch schon im SMZ-Ost und lasse mir eine lange Nadel in den Rücken rammen. Lumbalpunktion.

Damit auch rechtlich alles in Ordnung ist, muss ich zuerst noch einen Wisch unterschreiben, in dem steht, dass alles meine Schuld sei, falls ein anderer etwas verpfuscht. Und das Kleingedruckte spricht von Lähmung. Aber wer liest das denn so genau? Der Vertrag spricht für sich. Schnell unterschrieben.

Als Belohnung für so viel Vertrauen darf ich dann meinen Kopf zwischen die weichen Brüste einer Krankenschwester kuscheln, während der Onkel Doktor mit einer langen Nadel in meinem Rückenmark herumstochert.

Mein Tritt verfehlt Krankenschwesters Schienbein nur ganz knapp. Da hat der Doc wohl einen Nerv erwischt mit seiner Nadel.

Die Krankheit

Die Diagnose ist eine Erleichterung für mich, und Herr W. ein lieber Arzt. Ganz betroffen blickt er drein, gerade so, als ob er der Kranke wäre. Dabei bin doch ich es, dem er an diesem heißen Julinachmittag 2003 die Kunde von multipler Sklerose – ein scheußliches Wort, geschrieben wie gesprochen – ins zentrale Nervensystem sendet. Wer erfindet eigentlich die Bezeichnungen von Krankheiten?

Wir lachen immer, wenn wir einen Hund sehen, der sich selbst in den Schwanz beißen will. Und jetzt frisst mein eigenes Immunsystem mich auf. Zum Lachen.

Mein Gott in Weiß hilft mir gleich weiter und auf die Beine: „Alles nicht so schlimm. Früher wäre es viel schlimmer gewesen. Man muss abwarten. Und machen Sie nichts Unüberlegtes. Wir haben Mittel. Die Zeit zeigt’s. Leben Sie wie bisher. Vermeiden Sie Stress. Überanstrengen Sie sich nicht. Und Selbsthilfegruppen gibt es ja auch. Noch Fragen?”

Aber woher denn.

Als kleines Trostpflaster für diese miese Diagnose gibt es dann eine einwöchige Kur mit diesem echt coolen Cortison. Intravenös. Und ich bin kaum mehr zu unterscheiden von einem Junkie mit meinem zerstochenen Oberarm. Den Friseur kann man sich sparen mit dem Zeugs. Die Haare fallen einem mit der Zeit von selbst aus. Essen? Kann man vergessen. Der Verdauungstrakt wird durch Cortison lahm gelegt. Gibt es auch Vorteile? Natürlich, man ist immer gut drauf. Das Medikament putscht sensationell.

Nur meine gelähmten Füße reagieren nicht. Es wird Zeit, meine Lebensplanung umzugestalten.

DIE HISTORISCHEN GRUNDLAGEN

Jakobus der Ältere

Der Jakob und der Hans waren Brüder. Und ganz enge Freunde vom Jesus. Sie zogen durch die Gegend und übten den Apostelberuf redlich aus. Der Jakob war der Umtriebigere. Er soll es bis Spanien geschafft haben. Dienstreise. Auf Befehl vom Jesus. Beruflich gesehen war der ganze Trip aber ein ziemlicher Reinfall. Nur eine Handvoll heidnischer Iberer – ganz böse Zungen sprechen gar nur von sieben – soll er geworben haben für den neuen hippen Club der Christen. Und vielleicht waren sogar die sieben zu viel, denn 44 nach Jesus wird hingerichtet. Der Jakob. Vom Herodes Agrippa. Den Kopf schlägt man ihm ab. Und verbrannt werden sollten seine Überreste. Aber das geht in die Hosen. Ein Wunder! Und damit beginnt die Erfolgsstory vom Jakob.

Reisen nach dem Tod

Nach der Köpfung 44 wurde Jakobs Leichnam schnell, schnell ans Meer gebracht, sieben Tage geschifft, einem Meerungeheuer der Garaus gemacht, und schon war der Tote an den Gestaden Nordspaniens. Sieben Tage vom Mittelpunkt der Welt in Jerusalem bis zum Ende derselben. Was der Meister konnte, das schafften der Lehrling und seine Lehrlingslehrlinge doch allemal!

Jakobs Körper wurde auf einen Stein gebettet. Und der sank in denselbigen ein. Ein Wunder! Die Nachricht wiederum eine ganz glasklare. Hier, im schönen Spanien, möchte ich begraben sein! Und ein paar sture Ochsen später ist auch schon die letzte Ruhestätte gefunden. Und dann hörte man vom Jakob für gute 800 Jahre nichts mehr. Aber nach so viel Aufregung braucht man auch ein bisschen Ruhe.

Wie kommt der Jakob zu seiner Muschel?

Schon bei seiner Ankunft machte der Jakob die Pferde scheu. Eines davon galoppierte voller Panik ins Wasser und versank in den Fluten. Was ja an sich noch kein allzu großes Problem wäre. Wäre da nicht noch der Reiter auf dem Pferd. Doch, Wunder über Wunder, beide tauchten unversehrt wieder auf und waren über und über mit Muscheln bedeckt. Und wie wir alle aus Monty Pythons „Leben des Brian” wissen, brauchen wir alle Zeichen, die gegeben werden müssen. Und so eine Muschel war doch ein Zeichen, ein schönes sogar, oder? Und daher schmücken sich noch heute die Jakobs-Pilger mit einer Muschel.

Ein Heiliger muss her!

Die Länder Galizien und Asturien waren um 800 kaum oder gerade christianisiert und die bösen Muselmanen auf dem Vormarsch gen Norden. Da konnte ein wenig Unterstützung von ganz oben nicht schaden. So scheint man wohl gedacht zu haben. Und solange nur ein paar Bauern aus Galizien zum Jakob pilgern, war es ziemlich egal, ob Jakobs Reliquien wirklich ganz echt waren. Erst als ab 1000 nach Jesus auch „Zuagroaste” neugierig wurden, musste ein bisschen Fett auf die knochige Geschichte. Jakob wurde stark gemacht für die Christenwelt.

Hallo, Pelayo, hier bin ich!

Wie wir glauben und wissen, sind Heilige immer selbst für das Wiederauftauchen ihrer irdischen Überreste verantwortlich. Aber dazu braucht es Mittler und Helfer. Unschuldige Kinder oder dürre Asketen tun da gute Dienste. Warum hatten eigentlich noch nie Manager oder Politiker Erscheinungen? Diskriminierend. In Galizien war der Asket Pelayo gefragt und gefordert. Friedlich und einsam wohnte er sein Eremitendasein. Und Jakob wollte seine Gebeine gefunden haben. Ein Traum, ein paar über den Himmel gejagte Lichtzeichen, ein paar Gesänge, drei Tage Fasten und schon ward Jakob in einem Sarkophag gefunden und damit wieder in aller Munde.

Die Inszenierung des langen Marsches ans Ende der Welt konnte beginnen, und die Erklärung Jakobs zum Schutzpatron Spaniens war da nur mehr eine reine Formsache. Sogar der Papst ließ sich nicht lumpen und bestätigte aus dem fernen Rom die Echtheit der Knochen.

Wunder über Wunder

So richtig „in” war ein mittelalterlicher Wallfahrtsort aber erst, wenn er ganz nonchalant ein oder ein paar Wunder vorweisen konnte. Und der Jakob zeigte sich für sein Comeback ins religiöse Rampenlicht recht spendabel. 22 waren es auf die Schnelle. Heute dürften es noch viel mehr sein. Und dass seit dem Neuen Testament die Wunder dem Chef und seinem Sohn vorbehalten sind, also solche kirchliche Spitzfindigkeiten konnten ja nicht wirklich Allgemeingut der einfachen Gläubigen werden.

Die kultigen Kelten

DER BEGINN MEINER REISE – ÖSTERREICH

Auf zum Ende der Welt

Das Vorhaben ist einfach, die Aufgabe klar. Vier Monate, 3.300 Kilometer, ein Rad, eine Richtung und ein konkretes Ziel: Das Ende der Welt – Finisterre. Oder sind der Weg und das Ziel doch nur die berühmten zwei Seiten derselben Münze? Bin ich schon mit dem ersten Pedaltritt am Ziel? Ist der erste Tritt bereits mein Ziel? Und nicht zu vergessen: Es könnten immer auch meine letzten Tritte sein.

Warum ich es mache? Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nur, dass er es weiß. Und wenn er es weiß, dann weiß ich es auch.

Wie kann man auch erklären, dass man etwas macht, dass etwas passiert, dass etwas geschieht mit einem? Eben. Man macht es einfach. Es gibt sowieso keine Antworten, wie wir alle aus „Solaris” wissen, sondern nur Alternativen. Und eine Pilgerreise von Wien nach Santiago de Compostela ist eine. Eine Alternative. Und gar keine schlechte, wie ich meine.

The Fortune Teller

„Schnell noch in den Stephansdom, und dann nach Hause. Die Toilette ruft”, so geht es durch meinen Kopf, da höre ich eine sympathische Stimme. Ein Student aus einer meiner Gruppen?

„Hello.”

„Servus?!?”

„You have got a happy face!”

„???”. Nein, keiner meiner Studenten. Ein Sikh.

„Your face is very happy and you will have a long and happy life. I can see it in your face.”

„Hey, Alter, kannst du auch sehen, dass ich eine Krankheit habe, die mich gar nicht „happy” und „long living” macht?”, denke ich.

„You have many problems at the moment, but they will go and you will live a long and happy life.”

„Wow, der Typ ist gut”, denke ich.

„Do you know what LMR means”?

„No, I don’t”.

„I am a fortune teller, and I will tell you...”

Die großen Geheimnisse der Zukunft sollen aber in den Tiefen derselben verborgen bleiben, speziell, wenn es meine ganz persönliche ist.

Wer möchte schon Mitte Dezember wissen, was das Christkind bringt? Wer entzieht sich mittels Ultraschall des süßen Hoffens und Bangens bei der Frage „Ist es ein Bub oder ein Madl?”

Eben.

Ich will die Zukunft nicht wissen. Sondern leben!!!

Andererseits steht schon bei „Celestine” geschrieben, dass in Momenten der Not immer ein Mensch mit einer Lösung gleich ums Eck auf uns wartet. Meistens laufen wir jedoch achtlos an ihm vorbei. Bin ich schon am Anfang meiner Reise an meinem Glück vorbeigelaufen?

Wolfsthal – Wien (12. Mai)

So vom Wolf zur Wölfin

Jetzt geht’s los. Jetzt geht’s los. Ganz Österreich möchte ich durchqueren. Von Ost nach West. So im Sinne meiner slawischen Freunde, die unseren Vorvätern Angst einjagten und dabei doch nur eine Stippvisite beim netten Nachbarn machen wollten. Waren es die stolzen Wölfe der Rus, die Wolfsthal ihren Namen geliehen haben?

In Galizien war es ja die „böse Fee Lupa mit ihren wilden Stieren”, die mitsamt ihrem heidnischen Glauben aus ihrem Palast rausflog, um dem Jakobus und seinem Glauben Platz zu machen. Ungebändigte Virilität will eben Ketten angelegt bekommen. Speziell die weibliche.

Ich schufte meine Rad aus der Schnellbahn raus, die mich langsam nach Wolfsthal gebracht hat und radle zur Kirche. Der erste Stempel will in meinen Pilgerausweis gestempelt, die erste Kirche besucht, das erste Gebet gesprochen und die erste, nein, die zweite, Kerze angezündet werden. Das Vorrecht der ersten Kerze haben meine beiden verstorbenen Großmütter erhalten. Im Dom zu St. Stephan. Als Fürsprecherinnen für mein Gelübde. Ganz, ganz oben. Beim Chef.

Denkste. Die erste Kirche ist zwar dem Jakob geweiht, heißt aber „Maria am Nussbaum”, hat vor dem Eingang eine Linde, die 1928 zum 100jährigen Todestag Schuberts gepflanzt wurde, und sie ist geschlossen.

Ich bin noch nicht einmal zum Durchatmen gekommen. Da steht er schon vor mir. Mager sieht er aus. Geradezu nur Haut und Knochen, möchte man sagen. Aber der Umhang, der schwarze, der steht ihm gut. Fröhlich grinst er mich an und streckt mir seine knochige Hand entgegen.

„Phater G.”

„Roither F.”

Wir schütteln uns. Die Hände.

„Ich werde mit dir sein. Fast bis ans Ende deiner Reise!”

Seine Worte dulden keinen Widerspruch. Und so eine Begleitung ist doch gar keine Sache, keine üble.

Gleich vor dem ebenfalls versperrten Pfarrhaus steht der mittelalterliche Pranger, in dessen „Genuss” im vorletzten Jahrhundert noch eine 23jährige Dame gekommen ist. Warum, das verschweigt die Dorfchronik. Die Herren des Dorfes waren die Walterskirchener, die auch heute noch Besitzungen dort haben. Sie werfen wohl nicht genug ab, denn einer der jüngeren Sprösse dieses alten Hauses muss am Flughafen Schwechat die Tickets der Passagiere kontrollieren.

Gleich hinter dem Ort ist als Wegweiser für die Jakobspilger eine Jakobsmuschel an einen Baum genagelt, die natürlich fotografiert werden will. Ich bin auf dem richtigen Weg, der mit der mir sympathischen Nummer „sechs” bezeichnet ist und mich bis Hainburg bringt.

Hainburg ist die östlichste Stadt Österreichs. Interessant, interessant. An einem Haus wird der epischen Geschichte vom heroischen Untergang der Nibelungen Tribut gezollt. Etzel und Kriemhild, neben der Heimoburg stehend, strahlen mich an. Ich strahle zurück. Sie zogen gen Osten, in den Tod. Ich ziehe gen Westen, in…

Phater G. legt seine Hand auf meine Schulter: „Betrachte immer nur die guten Seiten des Lebens. Und sollte sich doch einmal ein Bild des Grauens zeigen, dann drehe und wende dein Leben so lange, bis sich wieder ein Bild der Schönheit vor deinen Augen auftut.”

Ich muss an Barbara denken, der gerade vor einer Diplomarbeit graut. Kurz nach Hainburg gelingt mir dann fast die Rache der Menschheit an der Schlange. Eine Blindschleiche entgeht nur ganz knapp meinem Rad. Bis ich umgedreht habe, ist sie schon im hohen Ufergras entlang der Donau verschwunden. Lebend!

In Bad Deutsch-Altenburg erheitert mich dann eine Warntafel vor einer der Schwellen, die zum Zwecke der Verringerung der Geschwindigkeit quer über diverse Straßen gelegt werden. Sie steht direkt auf der Schwelle. Aber auch so was von effizient. Zumindest weiß man, warum es kracht, wenn es in den Achsen kracht. Ein paar ältere Heilgebadete sitzen auf Bänken im Park und erholen sich. Warten sie auf krachende Achsen?

Friedlich schlängelt sich die Schotterstraße durch die Felder, der Raps blüht gelb, die Vöglein zwitschern, die Sonne scheint auf mein Haupt, und nur hin und wieder, aber auch wirklich nur ganz wenig, verirrt sich der Geruch von Herbi- und Pestiziden in meine Nase. Wie dicke fette Käfer wieseln Traktoren mit Unkrautspritzen hin und her.

In Carnuntum statte ich dem Heidentor einen Besuch ab. Eine brüllende Schulklasse verleidet mir einen längeren Aufenthalt unter einem schattigen Baum am Wegesrand.

„Verweile nicht zu lange an heidnischen Grabesstätten”, tadelt mich Phater G. Auch er möchte weiter.

Besser hätte meine Fahrt nicht beginnen können. Die blaue Donau, Auen, Sonne, Natur, frisches Grün, gut befahrbare Schotterwege… nur der Fischa entlang muss ich feststellen, dass man als Stiefkind der Stadt allzu leicht vergisst, dass die Natur beißt, kratzt und zwickt. Meine modernen Radlerhosen, ganz in Schwarz, reichen bis fast zum Knie, die Brennnesseln ebenfalls. Die einen von oben, die anderen von unten. Eine denkbar schlechte Kombination. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass es eventuell eine kneipp’sche Wirkung haben könnte.

Früher wurden Pilger von Wölfen gefressen, so liest man. Heute muss man aufpassen, dass einen nicht ein LKW- oder PKW-Fahrer zermatscht. Die Gefahr auf einer Reise ist immer noch da, mit dem kleinen Unterschied, dass Wölfe gejagt und ausgerottet wurden. Vielleicht ist es Zeit zu einem Halali auf motorisierte „Raubtiere” zu blasen?

In Mannswörth finde ich dann einen sowjetischen Soldatenfriedhof, dessen rote Sterne mehr rosten als strahlen, aber die Grabstätten sind gepflegt, und doch noch eine offene Kirche für eine Kerze. Die Ruhe nach all den Eindrücken dieses Tages tut gut.

Phater G. zeigt auf das „Gästewunsch- und Bittbuch des Herrn” beim Eingang. Soll ich…? Nein. Ein Gebet muss reichen. Trotzdem werfe ich einen neugierigen Blick in das Buch. Und siehe da, nicht nur die Gefahren einer Reise, sondern auch die Bitten an Gott scheinen einem Wandel unterworfen zu sein. Da fleht eine junge Dame ganz inniglich: „Bitte, lieber Gott, gib, dass ich mir ein Zungenpiercing machen lassen darf. Ich glaube auch an dich!” Na, wenn das kein Deal ist?!

Wien (14. – 23. Mai)

Eine schmerzhafte Trennung

Ein verstockter Zahn will nicht mitkommen auf die Reise gen Westen. Sesshaft wie er ist, entzündet er sich bei dem Gedanken an diese lange Reise. Die Trennung ist eine schmerzvolle. Wir haben doch sehr aneinander gehangen. Nun gehen wir getrennte Wege, obwohl ich sagen muss, dass er ein großes Loch in mir hinterlassen hat. Links oben.

Wien – Herzogenburg (24. Mai)

Der fehlende Schlüssel

Zeljko und Maja besuchen und verabschieden mich. Am frühen Nachmittag geht es dann sozusagen zum zweiten Mal los. Ich packe meine 25 Kilo auf das Rad... und habe plötzlich ein mir völlig fremdes Gefährt unter meinem Hintern. Es reagiert sehr behäbig auf meine Lenkversuche. Ob ich mich daran gewöhnen werde? Habe ich möglicherweise zu viel Gepäck mit? Auf einem Radl sollte das doch egal sein, so ein Kilo mehr oder weniger, habe ich mir übermütig gedacht. War wohl eine falsche Annahme.

Ottakringer Straße, Flötzersteig, Hütteldorfer Straße, Linzer Straße... und schon taumle ich in Purkersdorf herum. Zufällig tratschen gerade ein paar Frauen im Pfarrhaus, und so bekomme ich meinen ersten Stempel in den Pilgerpass. Jetzt bin ich sozusagen offiziell in die Gilde der Pilger aufgenommen.

Wir schreiben das Jahr 1709, als eine einfache Frau das Bild „Maria, Trösterin der Betrübten” an einer Weide befestigt und davor ihre Gebete verrichtet. Und das nicht ohne Erfolg. Schon vier Jahre später zieht Frau Pest durch das Land und stattet auch dem Purkersdorfe einen Besuch ab. Die Hälfte der Dörfler überlebt den Höllentanz nicht, verschont vom frühen Tod, der eine Gnade sein kann, wie Phater G. beiläufig anmerkt, bleibt jedoch das Töchterlein der einfachen Frau.

So ein Wunder der Provinz kann den neugierigen Wienern natürlich nicht verborgen bleiben, und sie beginnen zum Marienbild zu strömen und es mit Wünschen und Begehren zu belagern. Man sagt, dass auch die Theres-Marie, ihren „kaiserlichen” Fuß – der Titel war ja nur angeheiratet – mehrmals ins Dorf gesetzt hat. Nur ihr Sohn, der Seppl, ist ein Pragmatiker, der ganz schnell das Wallfahrten verbieten lässt. Aber was kümmert die einfachen Leute, die alles sowieso immer besser wissen, das Geschwätz der da oben da unten in Wien. Die stillende Maria erfreut sich auch heute noch regen Zuspruches. Kein Wunder wirkte Maria allerdings 2004, als den Purkersdorfern der Maibaum gestohlen wurde.

Mein Radl radelt mit mir die Bundesstraße entlang. Den Wegweiser zum verfallenen Franziskaner-Kloster „Zu unserer lieben Frau im Paradies” finde ich noch, der Weg endet aber in einer ungemähten Wiese. Also umdrehen und schieben. Im Gegensatz zu mir haben die Türken 1529 das paradiesische Kloster nicht verfehlt und es zerstört. Die flotte Abfahrt durch den Wienerwald, den Riederberg hinunter in die Donau-Ebene entschädigt für entgangene kulturelle Genüsse.

Mhm, welche Leute mögen wohl in Unter-Killing leben, das von Mitter-Killing gerade den sprichwörtlichen Steinwurf entfernt ist und zumindest einen Schweinezüchter beherbergt? Berühmt im ganzen niederösterreichischen Lande dann die Ober-Killinger. Ihre Wohnstätte, gleich vor oder nach Mitter- und Unter-Killing, je nach Anreiseweise, liegt im geographischen Zentrum Niederösterreichs. Und ich habe mir gedacht, die Markierung sei der Eingang zu einem Erdbeer-Land. Ich Ignorant ich. So viel Exaktheit kills. Nur raus aus dem Zentrum in die Peripherie.

Gegen Sonnenuntergang, nach einigen Irrwegen, gesperrten Straßen, zerrittenen Feldwegen und viel, viel Natur später, rolle ich endlich in Herzogenburg ein. Die Übernachtung im Stift scheitert an einem Schlüssel mit einem Mann, der nicht mehr da ist. Die Bibelrunde, in die ich reinplatze, wünscht mir trotzdem alles Gute und der Propst fügt vorwurfsvoll-traurig hinzu: „Ja, wenn Sie nur vorher angerufen hätten!”

Phater G. lächelt verschmitzt in die biblische Runde: „Wir können doch vorher nicht immer wissen, wo wir nachher sein werden” und macht eine Bewegung mit der Hand in Richtung der älteren Menschen.

„Da haben Sie auch wieder recht”, antwortet verdutzt der Propst.

Der „Buxbaum” am Bahnhof muss als Übernachtungsquartier herhalten. Die Wirtin am Nebentisch legt die Nuss auf den Tisch. Dann die linke Hand über die Nuss. Die rechte Hand wird zur Faust geballt... und damit auf die Hand mit der Nuss geschlagen. Die Nüsse scheinen meiner Wirtin zu schmecken. Sie kramt aus dem Zeitungsstapel eine NÖN hervor und beginnt den fünf oder sechs anwesenden Gästen im „Buxbaum” laut vorzulesen. Der Artikel handelt von einem Santiago-Fußpilger, der zuerst stundenlang durch den Regen stapfen musste und dann kein offenes Wirtshaus in Herzogenburg fand. Alle sind entrüstet. Solche Odysseen werden mir als Radpilger wohl erspart bleiben.

Herzogenburg – Maria Taferl (25. Mai)

Magische und teuflische Plätze

Am Vormittag besuche ich das Stift. Meine ältere Führerin kommt zu spät, da sie geraume Zeit hinter einem Traktor herfahren durfte. Der ebenso ältere Traktorfahrer hat es nicht für nötig befunden, die Autokolonne hinter sich einmal vorbei zu lassen, indem er kurz auf die Seite fährt. Ich bin mir sicher, dass der Farmer ganz vertieft war in eine Niederösterreich-Regional-Sendung über die Wahl einer lokalen Bauern-Miss oder darüber, wie man eine Kuh fachmännisch befruchtet, dass er den hinter ihm fast ruhenden Verkehr mit den Tobenden gar nicht bemerkt hat.

Um 09.00 Uhr bin ich der einzige Besuchswütige und bekomme daher eine Exklusivführung in Überlänge. Der Ursprung des Stifts Herzogenburg liegt in Passau. Dort wurden heilige Mauern noch auf Fels gebaut, das tat man aber im Niederösterreich des 10. Jahrhunderts nicht mehr und setzte das Ur-Stift auf und den Bau in den Sand von Traismauer. Ein paar Jährchen später wurde dann nach Herzogenburg umgesiedelt. Hier aber dann gründlich gebaut. Im Moment wird restauriert zur Jubiläumsfeier in ein paar Jahren.

Kritisch wurde es dann noch unterm Seppl, der sich schon die Wallfahrten verbat. Er begann mit der Auflösung der Klöster. Der Propst mit dem urchristlichen Familiennamen „Teufel” aber hatte einen besonders guten Draht zu Josef II. und konnte die Schließung von Herzogenburg abwenden. Der Volksmund spottet heute noch, dass „da Teufi” das Stift gerettet habe. Ein paar kleine Teufel scheint es heute noch in der Region zu geben, der Großteil der Kirche wird dem Besucher vorenthalten, da eine Diebsbande, die es auf die kleinen süßen Engelchen abgesehen hat, hier ihr Unwesen treibt.

Nichts von ihrem Wissen enthält mir die süße Maid der Touristeninformation vor. Sie haut mit lokalen Dorf-, Straßen-, Landschafts- und Richtungsbezeichnungen gerade nur so um sich, und warnt mich auch gleich vor, dass es vor und nach Göttweig steil bergauf gehen würde. Liebend schiebe ich also mein Rad erstmals bergauf, im Bewusstsein, dass rund die Hälfte des Gepäcks bei meiner Familie in Oberösterreich bleiben würde, denn, wenn mich 200 – 300 Höhenmeter schon an die Grenzen meiner Leistungs- und Leidensfähigkeit bringen, dann ist der Arlberg für mich unbezwingbar. Der Blick zurück auf das tief unten liegende Herzogenburg entschädigt für die Mühen... und die 2-Euro-Münze, die vor mir in der Wiese blinkt. Wie mag die wohl hierher gekommen sein? Ich verliere mein Geld immer nur, wenn ich meine Hosen ausziehe.

Göttweig, das „Monte Cassino Österreichs” ist ein gar liebliches Benediktiner-Stift, das für Radfahrer nur einen kleinen Schönheitsfehler hat. Es liegt auf einem Berg, auf den ich mich hinaufkeuche. Oben jausnet gerade ein älteres Radfahrerpärchen aus unserem allseits beliebten nördlichen Nachbarland in der Mittagssonne.

„Also, mit 10 Kilo Gepäck müssen Sie schon auskommen!” erfahre ich aus ihrem erfahrenen Munde.

Ich gebe es ungern zu, aber ich muss in Anbetracht der Schinderei den Deutschen Recht geben.

„Für jeden Berg, auf den sich ein Pilger hinaufschwitzt, verbrennt eine seiner Sünden im Fegefeuer” informiert mich Phater G.

Pfwa! Schon zwei weniger. Und das an einem Tag!

Mit wackeligen Füßen stapfe ich um das Stift herum. Vor mir räkelt sich die Wachau. Nord- oder Südufer-Weg? Wo soll man fahren? Noch so eine Glaubensfrage. Am Besten von Westen nach Osten, wegen dem Rückenwind und so.

Doch ich komme aus dem Osten... aber es ist ja eh windstill.

Am Stiftsbergfuß häufeln sich die Einfamilienhäuser, die wie Geschwüre in der grünen Landschaft aussehen.

Eine nette Dame im modern gestalteten Eingangsbereich zum Stift stempelt meinen Pass. „Ah so, se san Pilger. Na, dann dürfen’s a so hinein!”

Danke.

„Wir sehen den Splitter im Auge des Bruders und bemerken den Balken im eigenen Auge nicht”, soll Benedikt gesagt haben. Zumindest den Schatten, den mein Balken wirft, bemerke ich so manches Mal. Oder ist es doch nur die MS, die am Nervenstrang knabbert?

Ich muss an die Geschichte mit dem Indianer und dem Cowboy denken, die gemeinsam durch die Prärie reiten. Der Indianer bleibt immer wieder einmal stehen, setzt sich ins Gras und wartet. Dem Cowboy wird es schließlich zu dumm, und er schnauzt ihn an: „Was soll denn das, wir kommen ja nicht weiter!” Und der Indianer antwortet: „Wir sind zu schnell unterwegs. Ich muss auf meine Seele warten, bis sie nachkommt!”

Meine ersten zwei Tage sind erfüllt von einer inneren Unruhe, von Selbstzweifeln, von „was mache ich da bloß”, von der Sorge um den „richtigen” Weg und um eine gute Unterkunft. Meine „Seele” sitzt noch in Wien. Hoffentlich kommt sie bald nach.

In der Wachau sitzen drei alte Japaner und malen. Nichts kann ihre Aufmerk-samkeit vom Dürnstein-Panorama ablenken, weder an- und ablegende Schiffe noch aufdringliche Radfahrtouristen, die sich gruppenweise um die Malenden scharen und schon gar nicht ein einzelner Pilger, der verstohlen ein Foto von ihnen schießt. Ihre Seele scheint die lange Reise um die halbe Erde ohne Probleme mitgemacht zu haben.

In einem der Dörfer versperren ein LKW und ein Kleinbus den Radweg und die Ausweichroute. Hinter dem Kleinbus steht, beziehungsweise sitzt, ein Rollstuhlfahrer in seinem Hand-Bike, an das er noch seinen Sport-Rollstuhl befestigt hat.

„Ich stehe hier schon eine ganze Zeit lang und schreie, aber niemand kommt, um mir den Bus da aus dem Weg zu fahren.”

Ich schiebe ihm eine Verkehrstafel aus dem Weg, dann kommt er vorbei.

„Querschnitt”, antwortet er noch auf meine Frage nach seinem Leiden, dann ist er auch schon weg. Bis Krems möchte er noch und zur Touristen-Information, wegen einer passenden Unterkunft. Und das alles vor 18.00 Uhr. Viel Glück.

„Ostwärts von Walhall wächst eine Pflanze, Mistel geheißen. Im Herbst zieht sich das ganze Leben des Baumes in die Pflanze zurück, die dann ihre weißen Früchte bekommt. So hängt dann das Leben da, konzentriert und konserviert, zwischen Himmel und Erde. Das göttliche Leben hat aufgehört, in den Zweigen zu wirken und besteht nur mehr in der Mistel selbst fort”, erzählt mir Phater G. auf dem Ritt durch die Au. Ich bin gerührt von seiner Geschichte, heutzutage sind Misteln ja nur noch Parasiten, unter denen man sich als eingefleischter Junggeselle auf keinen Fall küssen sollte.

„Alles alter Aberglaube”, lacht Phater G. „Ja, früher, da konnten die Leute noch richtig aberglauben, aber das wurde heutzutage alles von der Wissenschaft abgelöst. Und die ist ja trockener als die Reisighaufen, auf denen die Hexen hellauf loderten!”