4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Infinity Gaze Studios

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

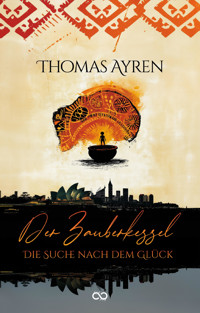

Francis’ Alltag erdrückt ihn – und nicht nur ihn, sondern auch alle um ihn herum. Seine letzte Hoffnung scheint eine Reise mit seinem Sohn Arimbór ins ferne Australien zu sein. Eine Reise, die nicht nur ein großes Abenteuer verspricht, sondern auch eine wilde Expedition in die Tiefen der eigenen Schatten. Der Zauberkessel – Die Suche nach dem Glück ist eine berührende Geschichte über die Kraft der Fantasie und darüber, wie Kinderaugen die Welt der Erwachsenen verwandeln können. Ein Buch, das uns daran erinnert, dass das Glück oft näher ist, als wir denken – wir müssen nur lernen, es mit anderen Augen zu sehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Der

Zauberkessel

Die Suche nach dem Glück

Thomas Ayren

Impressum:

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Veröffentlicht bei Infinity Gaze Studios AB

1. Auflage

Februar 2025

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2024 Infinity Gaze Studios

Texte: © Copyright by Thomas Ayren

Lektorat: Barbara Madeddu

Cover & Buchsatz: V.Valmont @valmontbooks

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von Infinity Gaze Studios AB unzulässig und wird strafrechtlich verfolgt.

Infinity Gaze Studios AB

Södra Vägen 37

829 60 Gnarp

Schweden

www.infinitygaze.com

Auszeit

»Was bist du eigentlich für ein dummes Stück Scheiße!« Schweiß bildete sich auf meiner Stirn. Ich spürte meinen Puls nach oben schießen, als sich die Gedanken aus meinem Mund an die stickige Luft unseres Großraumbüros drückten. Einen kurzen Augenblick bereute ich, meinen Unmut für jedermann so deutlich zum Ausdruck gebracht zu haben. Meinem zornigen Impuls nachgebend griff ich nach der kabellosen ergonomischen Maus. Für einen Moment wollte ich mich zurückhalten, konnte dann aber nicht verhindern, dass mein Arm die Maus mit einem kraftvollen Schwung gegen den Bildschirm schleuderte. Kaum schlug sie auf dem dünnen Display ein, sah ich, wie die bunten Pixel stehen blieben. Wutentbrannt sprang ich vom Drehstuhl auf. Hinter mir hörte ich, wie der Stuhl in der Wand einschlug. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich meine Kollegen hinter ihren Bildschirmwänden verschanzten.

Mucksmäuschenstill wurde es um mich herum, als ich durch das Büro ging. Im Geiste wiederholte ich die Worte aus der Mail. „Sie sind schuld, wenn es nicht funktioniert. Ich habe nur die Anforderung gestellt aber Sie haben es eingestellt“. Die Stimme der verhassten Kollegin klang dabei in meinen Ohren. Ihr kratziger und hochnäsiger Ton löste den nächsten Schub des Hasses in mir aus. Du dumme Sau hast es aber auch getestet und freigegeben. Schrie ich sie in Gedanken an und stellte mir unmittelbar vor, wie die Maus dieses Mal in ihrem hochgestylten Gesicht landete. Ich eilte an meinen Kollegen vorbei. Mit zunehmender Distanz zu meinem Arbeitsplatz und der eben gelesenen Mail, spürte ich, wie sich meine Wut langsam verflachte. Auch wenn der Zorn mich noch viel zu sehr benebelte, machte sich langsam das Gefühl in mir breit, dass ich mich wohl mehr beherrschen hätte müssen. Ich beschleunigte erneut und griff nach meinem Smartphone, um den Blick starr auf das Display zu richten. Als ich das Büro des Chefs passierte, war ich vor allem damit beschäftigt mich über mich selbst aufzuregen. Mit Hilfe des kleinen Bildschirms, auf dem ich alibimäßig meine Mails abrief, wich ich den Blicken der Kollegen und des Chefs aus. Auch wenn ich sie nicht direkt anblickte, spürte ich, dass ich ihre Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte. Offensichtlich war ich laut genug gewesen, damit die gesamte Fläche meine Entgleisung mitbekommen konnte. Ich fühlte mich wie auf einem roten Teppich vor einer Weltpremiere meines neuen Kinohits „Der Zorn des Großraumbüros“. Umzingelt von Paparazzi, die ein Bild von dem Hauptdarsteller haben wollten.

Ich hatte die große Aula unseres mittelständischen Prachtpalastes erreicht. Wie der Zufall es wollte, stand natürlich eine lange Schlange vor dem Kaffeeautomaten. Welcher Depp kauft denn auch nur eine Maschine. Kurz wollte ich daran vorbeigehen, einfach nur raus aus dem Büro. Schnell das Gebäude verlassen und mich etwas beruhigen. Aber meine Koffeinsucht ließ ein einfaches Vorbeigehen nicht zu. Brav, aber immer noch innerlich brodelnd, reihte ich mich in die Schlange ein. Einen Moment lang versuchte ich, nachzuvollziehen, ob mein Herzrasen von dem Groll auf die Kollegin kam oder, weil ich im Begriff war, mir kurz vor 11:00 Uhr bereits die vierte Tasse Kaffee zu ziehen. Scheiß drauf! Irgendwie hilft es auch nicht, wenn ich jetzt keinen trinke. Wenn die nur alle nicht zu blöd wären den einen Knopf zu drücken. Ich beobachtete, wie eine Kollegin unbedarft in den Schränken nach Tassen suchte. Sie öffnete jeden der Schränke nacheinander. Ich war kurz davor sie nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die verkackten Tassen schon immer im rechten Regal neben der Maschine standen. Ich atmete tief durch. Macht es ja alles nicht besser.

»Ich vergesse auch jedes Mal, wo das Zeug steht«, scherzte einer meiner Kollegen und öffnete das Paradies der Kaffeejunkies. Hinter einer der Türen kamen die Objekte der Begierde zum Vorschein. Jaaa, weil du dumm bist, vergisst du einfach jedes Mal, wo das „Zeug“ steht. Arschloch! Einatmen. Ausatmen. Auch wenn er mich tierisch aufregte, war ich froh mich zurückgehalten zu haben. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Zählte langsam bis zehn. Übte mich in all dem Quatsch, den man zur Stressreduktion mal in den sozialen Medien gelesen hat. Wirkt doch eh nicht, diese Scheiße. Ich beobachtete, wie meine Kolleginnen sich in Zeitlupe den Kaffee zogen, und versuchte das dümmliche Geschwätz des Kollegen zu ignorieren. Auf einmal spürte ich Bewunderung für meine Kolleginnen. Wie kann man bei so einem blöden Gerede von so einem fetten Typen nur so ruhig bleiben? Ich wünschte mir ihre Geduld, als sie sich endlich von dannen machte und sich wahrscheinlich in eines der stickigen Büros verzog. Plötzlich stellte ich fest, dass der Kollege und ich allein an der Maschine standen. Ich beobachtete regungslos, wie er seine zuvor gegriffene Tasse unter die Maschine stellte und einen Knopf betätigte. Das Mahlwerk setzte fast zeitgleich ein und der Kaffeegeruch stieg mir in die Nase. Mein Kollege, offensichtlich gelangweilt, weil keiner mehr zum Blödeln um ihn herumstand, drehte sich suchend um. Oh Herr, bitte verschone mich vor der falschen Nettigkeit und beschissenem Smalltalk. Mit einem selten dämlichen Grinsen erfasste er mich. Erst jetzt erkannte ich, dass es sich bei dem dicken Kollegen um den Geschäftsführer handelte. Als er realisierte, dass nur noch ich hinter ihm stand, verschwand das Grinsen aus seinem Gesicht. Für einen Moment blickten wir uns wortlos an. Wie üblich brachte er kein Wort über seine Lippen. Allzu oft musste ich erleben, wie er mich ignorierte, wenn ich nicht gerade in einer Begleitung einer Kollegin war. Was für ein Penner.

»Guten Morgen!« Ich grüßte freundlich und grinste ihn ebenso lüstern an, wie er eben noch die Kollegin begafft hatte. Als er sich wortlos wegdrehte, seine Tasse schnappte und davoneilte, feierte ich meinen kleinen Erfolg.

Endlich stand ich allein in der großen Aula. Kein Mensch um mich herum. Keine Störungen. Nur noch begleitet von den Geräuschen der arbeitenden Maschine. Das Mahlwerk zerhäckselte die Bohnen. Wieder stieg mir der Geruch des frischen Kaffees in die Nase. Ein tiefer Atemzug. Ahhh! Plötzlich spürte ich eine heftige Leere in mir. Beim Blick auf die Kaffeemaschine fühlte ich mich austauschbar, wie die Ersatzteile dieser Maschine. Ich erkannte, wie ich nur ein kleines Zahnrad im Mühlwerk des Apparates war. Wobei mich mein inneres Bild störte. Ich fühlte mich nicht als Teil des Mühlwerks, sondern eher wie der Auffangbehälter für den Kaffeesatz. Nass und überhitzt, vollgesaugt mit dem Brühwasser und schon viel zu lange nicht entleert. Vielleicht bildete sich irgendwo schon der Schimmel. Ich war müde. Aber irgendwie verließ mich nicht das Gefühl, dass es da noch sehr viel mehr im Leben gäbe. Das hier kann doch nicht alles sein? Langsam und erschöpft schleifte ich mich zurück zu meinem Arbeitsplatz. Schritt für Schritt schleppte ich mich durch die Gänge.

Ich spürte wieder den Boden unter mir. Das feinste Parkett in der Aula ging abrupt zu einem blauen Teppich über. Mit der Tasse in der Hand und ein wenig Abstand zu meinem Ausraster hoffte ich, dass der Chef nichts mitbekommen hatte. Nur noch wenige Meter trennten mich von seinem Büro. Ich lauschte und hoffte, dass er gerade in einem seiner ach-so-wichtigen-Meetings festhängt. Ich malte mir schon seine unaufhörliche Ansprache über die Notwendigkeit von wertschätzender Kommunikation aus und wie er pseudomotiviert vor mir saß und absolut kein Interesse an der Lösung der Probleme zeigte. Management Bullshit auf höchstem Niveau, das mir vermitteln sollte wie armselig meine Existenz war.

Mir rollten sich die Fußnägel auf und ich spürte, wie mir bei dem Gedanken an ihn flau im Magen wurde. Leise versuchte ich, an der schmalen Glastüre vorbeizuschleichen, in der Hoffnung unbehelligt passieren zu können. Aus dem Augenwinkel sah ich ihn an seinem Schreibtisch sitzen. Erkannte wie er sein Handy am Ohr hielt. Erleichterung.

»Herr McCarthey«, hörte ich es hinter mir, als ich glaubte, meinen Endgegner bereits überwunden zu haben. Verdammt er muss es gehört haben. Ich blieb stehen. Seufzte. Setzte dann einen Schritt zurück und lugte in sein Büro. Das Blut schoss mir ins Gesicht.

»Hätten Sie mal eine Minute für mich?«, fragte er mit freundlichem Ton, aber versteinerter Miene. Vielleicht will er ja auch nur etwas Fachliches wissen, klammerte ich mich wie eine ertrinkende Wespe in der Limo an den rettenden Strohhalm. Ich trat in das Büro ein.

»Schließen Sie am besten die Türe hinter sich.«

Fuck. Will er nicht. Ich hatte solche Situationen zu oft erlebt, um zu wissen, dass er nicht beabsichtige, einen kleinen Plausch zu halten. Sein gelecktes Haar lag da, als wäre er erst vor fünf Minuten vom Friseur gekommen. Er drehte sein solariumgebräuntes Gesicht zu mir und erhob sich von seinem Stuhl.

»Nehmen Sie doch Platz«, bot er mir mit einer einladenden Handbewegung an. Bei so viel Etikette musste ich fast kotzen. Selbst Knigge hätte bei ihm wohl nie etwas bemängeln können. Ich nahm Platz, auch wenn irgendetwas in mir sagte, ich sollte lieber eine Magen-Darm-Grippe vortäuschen und fluchtartig den Raum verlassen.

»Wissen Sie, was ich an Ihnen am Meisten schätze?« Mein Chef setzte sich mir gegenüber auf einen der unbequemen Meetingstühle, als er die Frage stellte, die mich fast vom Hocker zu hauen drohte. Das war jetzt ganz anders als erwartet.

»Ähm ... ich verstehe nicht«; stammelte ich vor mich hin. Verwirrt fingen meine Gedanken an zu kreisen. Worauf will er nur hinaus? Noch bevor ich mir einen Reim auf das Ganze machen konnte, beantwortete er selbst die Frage.

»Sie sind mit Sicherheit einer der Besten auf Ihrem Gebiet ...« Schleimer! Ich ertappte mich, wie ich von gedanklich abschweifte. Konzentriere dich! Ich zwickte mich in meinen Handballen, um wieder in das Hier und Jetzt zurückzukehren.

»Ich verstehe aber nicht, warum Sie immer wieder so emotional werden müssen?« Er betonte das Wort emotional so, als würde ich gerade seine Tochter zum ersten Date abholen.

»Ist das denn etwas Schlechtes? Ich meine emotional zu sein?«, fragte ich ihn, ohne darüber nachzudenken, dass meine Unterbrechung ihn provozieren könnte.

»Nun, wenn Sie emotional werden, ist es vielleicht das Beste das zu Hause auszuleben«, fuhr er fort und ich hatte augenblicklich das Bedürfnis, den Raum zu verlassen. Immerhin schickt er mich gerade heim! Ich widerstand meinem Impuls und blieb sitzen. Er verstummte. Nur für einen Wimpernschlag, aber ich hatte es bemerkt.

»Wissen Sie überhaupt wie viele Urlaubstage Sie haben?«, wechselte er offensichtlich das Thema, um seinen Fauxpas zu übergehen. Seine Frage regte mich zum Denken an.

»Es ist Anfang Januar«, dachte ich laut und rieb mir das Kinn. Ich hatte in der Tat keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Urlaub hatte.

»35 Tage?«, fragte ich ihn.

Anhand seiner Reaktion erkannte ich, dass ich weit daneben lag. Er vergrub das Gesicht zwischen seinen Händen.

Ist sein Gesicht jetzt immer so rot oder ist er gestresst? Kam mir in den Sinn, als er mich wieder anblickte.

»Es sind 62 Tage!« Ich war überrascht, wie resigniert er klang. Wahrscheinlich verriet mein Blick, wie mitfühlend ich mit ihm war. Jedenfalls musste ich den Eindruck gemacht haben, seine Worte nicht verstanden zu haben.

»Herrgott! Sie sind seit mehr als zwei Jahren ohne Unterbrechung im Büro.« Auf einmal wurde er sehr nachdrücklich. Vermutlich hat sich die HR-Tante bei ihm beschwert.

»Oh, das so etwas endlich jemanden auffällt?« Ich klang vorwurfsvoller, als ich es beabsichtigte. Aber meine Worte trafen einen Nerv. Bei ihm und bei mir. Ich brauche Urlaub. Kaum hatte ich den Gedanken gefasst, verspürte ich eine Müdigkeit in mir. Meine bloße Anwesenheit an meiner Arbeitsstätte legte sich wie eine schwere Bleiweste auf mich.

»Sie sollten jetzt heim gehen und klären, wie schnell Sie den Urlaub abbauen können. Morgen möchte ich eine Aussage, wann Sie abwesend sein werden.« Er stand auf und deutete mir an, dass ich doch bitte den Raum verlassen sollte. Müde und mit meiner Kaffeetasse in der Hand stand ich auf und ging zurück zu meinem Platz, um meine Sachen für heute zu packen. Es ist noch nicht mal elf Uhr und ich gehe heim. Es fühlte sich falsch an. Als würde ich meine Kollegen und Kolleginnen mit meinem Berg voll Arbeit allein lassen. Aber die Ansage war deutlich genug.

»Halbtagskraft wa?«, plärrte mir einer der Kollegen hinterher.

»Ja genau und vielleicht komme ich auch nur noch dann, wenn keiner von euch da ist!«, antwortete ich im zynisch und schon restlos bedient.

Spielzeit

Kaum hatte ich das Büro verlassen, fand ich mich in meinem Auto wieder. Mein neues Smartphone hatte sich direkt mit dem Auto verbunden und noch bevor ich das Werksgelände verlassen hatte, spielte mein Streamingdienst die schönsten Heavy-Metal-Hits in voller Lautstärke. Es war erstaunlich entspannend, sich von den Lautsprechern anschreien zu lassen. Die Schallwellen füllten den Innenraum und fluteten meinen Gehörgang. Die Musik verdrängte alle Gedanken, die sich mir aufzwingen wollten.

Wenige Minuten später erkannte ich, warum ich es bevorzugte zu dieser Uhr lieber an meinem Arbeitsplatz sitzen. Stau! Ich Idiot bin voll in den Großstadtverkehr gerauscht. Dank Störungen an den Bahngleisen hatte sich die ganze Stadt mit dem Auto, Motorrad oder Fahrrad auf den Weg gemacht. Toll! Wie ich das Stadtleben hasse. Wie der Zufall so wollte, lief gerade die derbste Ich-lasse-mich-anschreien-Mucke und so stimmte ich direkt mit ein. Wenngleich mein Schrei auch nur halb so laut war und im Gegröle des maskierten Sängers unterging, löste sich zumindest etwas von meiner Genervtheit. Die weitere Fahrt zog sich endlos. Ein Unfall hier, dann eine Baustelle da. Hinzu kamen allerlei Verrückte, die keine einzige Stunde in der Fahrschule besucht hatten, zumindest glich der Verkehr eher einem Gedränge im Rugby als einer regelbasierten Koexistenz. Als ich meine Einfahrt von weitem erkennen konnte, war ich vollends bedient. Für die zwanzig Kilometer eine volle Stunde gebraucht zu haben, war mein neuer Negativ-Rekord und am liebsten hätte ich mir direkt ein kühles Bier gegönnt oder vielleicht gleich einen ganzen Kasten. Ich setzte den Blinker und bog in die Einfahrt.

»Sammal spinnst du?« Ich konnte gerade noch eine Vollbremsung hinlegen und so vermeiden, in das Auto des Nachbarn zu stoßen. Elegant hatte er seine verratzte Dreckskarre in der Einfahrt abgestellt. Wie üblich auch nicht am Ende der fast fünfzehn Meter langen Einfahrt, sondern direkt am Anfang. Das Auto stand genau so, dass man drauf fahren musste. Wieder entfuhr mir ein Schrei. Dieses Mal genau zwischen zwei Songs, sodass mich die ganze Nachbarschaft vernahm.

Aufgeschreckt von meinem lauten Organ spurtete auch direkt der Nachbar herbei.

»Haha! Hallo Herr Nachbar, ich habe keinen Parkplatz gefunden. Du weißt ja wie das ist, wenn hier die ganzen Kindergarten-Eltern ihre Kids abholen«, lächelte er. Boah! Diese scheiß-dumme gute Laune jedes Mal! Ja das weiß ich! Deswegen habe ich ja auch die verdammte Garage gemietet. Meine Halsschlagader pochte, als er sich in sein Fahrzeug setzte. Langsam rangierte er seine Karre durch die Einfahrt, sodass ich mit größter Mühe und einem fast geopferten Außenspiegel in meine Garage einparken konnte. Wieder verspürte ich den Impuls etwas kaputt zu hauen. In diesem Falle hätte beinahe meine Autotür darunter gelitten. Ich holte Schwung und schleuderte sie auf. Im letzten Moment besann ich mich allerdings eines Besseren, oder erkannte viel mehr, dass die Lackschäden beim Aufprall gegen die Garagenwand mich doch einiges kosten würden. Ich griff gerade noch zwischen Tür und Wand, was ich auch sofort bereuen sollte.

Meine Hand diente zwar als Puffer und verhinderte größere Schäden, allerdings federte sie auch die enorme Energie ab. Der Schmerz schoss mir direkt von den Fingerknöcheln in den Arm und ich musste einen Schrei unterdrücken. Ich sprang aus dem Auto und der Garage. Ich wedelte wie wild mit meiner Hand herum und sprang von einem Bein auf das Andere.

»Soll das ein Regentanz werden? Wir haben Oktober. Hör auf damit sonst schneit es zu früh«, frotzelte mein Nachbar, der offensichtlich nicht erkannte, welch dramatische Verletzung ich mir zugezogen hatte. Die Krönung eines echt beschissenen Tages. Mein schmerzverzerrtes Grinsen musste aber deutlich gezeigt haben, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze war.

»Oh! Gehts dir gut?«

»Ja verdammte Axt! Ah!«, stöhnte ich.

»Schon gut. Ich frage ja nur.« Mit einem beleidigten Gesichtsausdruck stampfte er von dannen. Er eilte zurück ins Haus, ohne mir einen weiteren Blick zuzuwerfen.

Nach kurzer Zeit hatte sich der Schmerz verflüchtigt. Ich eilte noch mal zum Auto zurück. Wollte meine Arbeitstasche vom Beifahrersitz angeln und dann diesen Vormittag endgültig zu den Akten legen.

Kaum hatte ich meine Tasche in der Hand und freute mich darüber, dass ich mich nicht weiter verletzt oder den Lack zerkratzt hatte, stand ich vor der Tür. Vor der verschlossenen Tür.

Jetzt hat er doch nicht ernsthaft die Haustür vor mir zugemacht? Ich war sauer. Wieder schoss der Puls in die Höhe und am liebsten hätte ich heftig gegen die Glastür geschlagen. Der dumpfer werdende Schmerz in meiner Hand erinnerte mich aber an meinen letzten Wutanfall. Lass es! Schrien mir die Stimmen der Vernunft innerlich zu. Mit hektischen Griffen suchte ich nach meinem Schlüsselbund in der Hosentasche. Hastig zog ich sie heraus und suchte chaotisch nach dem Haustürschlüssel. Auch wenn es mich mehrere Anläufe kostete, schaffte ich es endlich, den zum Schloss passenden Schlüssel einzuführen, um die Türe zu öffnen. Natürlich begleitet von lautem Fluchen und Schimpfen. Ich ging die paar Stufen nach oben und war endlich daheim angekommen. Die Wohnungstür fiel hinter mir ins Schloss.

Aus der Wohnung drang Stille an mein Ohr. Stille? Um diese Uhrzeit? Entweder waren Frau und Kinder unterwegs oder Frau und Kind schliefen? Ich suchte in der Wohnung nach den zweien. Das Schlafzimmer war leer. Komisch normal war mein Sohn Arimbör der Erste, der mich begrüßte, wenn ich aus dem Büro kam. Ich ging weiter am Badezimmer vorbei. Auch hier war nichts als gähnende Leere zu finden. Langsam drängten sich dunkle Gedanken auf. Was wenn ihnen was passiert war?

Plötzlich hörte ich ein seltsames Kratzen. Ich blickte mich um. Ein Geräusch, das ich so noch nie wahrgenommen habe. Oder täuschte ich mich? Waren meine Gedanken zu düster und ich redete mir nur ein, das Kratzen noch nie gehört zu haben?

Vorsichtig schlich ich mich an die Türe des Kinderzimmers. Sie war zu. Ich legte langsam meine Hand auf den runden Türgriff. Auf einmal knarrte es unter mir. Die Holzdiele meldete sich lautstark, sodass jetzt jeder Angreifer wüsste, dass jemand vor der Tür stand. Verdammter Idiot! Das hättest du wissen müssen. Ich geißelte mich innerlich selbst für meine Unachtsamkeit. Ich erkannte schnell, dass ich jetzt keine andere Wahl mehr hatte. Ich musste den Raum stürmen. Ich drückte energisch die Klinke nach unten, um dann die Türe aufzustoßen.

Große Kinderaugen starrten mich erschrocken an. Mein kleiner Sohn saß wie versteinert am Fußboden. Ihn unversehrt vor mir zu sehen war sehr erleichternd.

»Kuck mal wer früher daheim ist.« Ich strahlte. Im nächsten Augenblick schob er sein kleines Spielzeug-Auto über den Parkettboden und löste das Rätsel um das mysteriöse Kratzen. Seine Reaktion oder viel mehr seine fehlende Reaktion offenbarte mir, dass die Stimmung heute auch daheim im Keller war. Ich setzte mich neben ihn und tätschelte seine wuscheligen hellen Haare.

»Harten Tag gehabt?«, fragte ich ihn und griff nach einem der Autos. Arimbör sprang wortlos auf und umklammerte mich intensiv. Ein paar Minuten saßen wir kuschelnd am Boden seines Kinderzimmers.

»Komm wir schauen mal nach der Mama.« Weiter im Klammergriff umschlungen, wusste ich, dass es keinen Sinn machte, ihn von mir loszueisen. Gemeinsam suchten wir nach meiner Frau. Zügig fanden wir sie auch in unserem Arbeitszimmer, hinter ihrem Laptop, sitzen. Fest hämmerte sie in die Tasten und blieb mit dem Blick auf dem Bildschirm fixiert. Wir machten einige Schritte auf sie zu. Scheinbar hielt sie die Arbeit so im Bann, dass sie uns nicht wahrnahm. Erst als wir direkt neben ihr standen, zuckten ihre Augen von Bildschirm zu der Tür und wieder zurück.

Ohne weiter auf sie zu achten, stand ich neben ihr und drückte ihr einen Kuss auf das Haar. Als ich mich wieder aufrichtete, erkannte ich den Grund für ihr Verhalten. Ooops! Videocall!

Ich versuchte noch, mich aus dem Sichtfeld der Kamera zu verziehen, hatte mich selbst mit Sohnemann schon auf dem Bildschirm wahrgenommen.

Mit einer schnellen Handbewegung hatte sich meine Frau stumm geschaltet.

»Och Mann! Schalt halt mal das Hirn ein!«, schimpfte sie und gab mir einen Tritt. Ich spürte meine innere Zerrissenheit zwischen einem kleinen Wutanfall und meiner schier endlosen Liebe zu dieser Frau. Ich wägte ab zwischen Ausrasten und mich von dannen zu machen. Das Für und Wider spielte Ping Pong mit meinen Gedanken.

»Ja, sorry!«

Arimbör und ich stürmten aus dem Raum. Vermutlich war es die weisere Entscheidung, sich zurück zu ziehen.

»Des gibt’s Ärger«, sagte er.

»Ja das gibt Ärger!«, bestätige ich und wir flüchteten ins Kinderzimmer, um wieder mit seinen Autos zu spielen.

Während wir eine wilde Verfolgungsjagd durch sein Zimmer inszenierten, verloren wir die Zeit aus dem Auge. Wir waren so vertieft in unserer Traumwelt, dass wir um uns herum alles vergaßen.

»Was machst du denn schon hier?« Die sonst so liebliche Stimme meiner Frau riss uns barsch aus unserem Spiel. Eben war ich noch der große Held, der einen Verbrecher zu Strecke brachte, nun der alternde Mann, der kurz davor stand einen Einlauf zu bekommen. Auch wenn meine Frau über mein frühes Erscheinen überrascht schien, klang ihre Frage eher nach einem Vorwurf. Leider war dies auch kein Einzelfall und irgendwie verließ mich nicht, dass Gefühl, dass unsere gemeinsame Vergangenheit immer Anlass zu solchen Entgleisungen bot. Manche Themen waren so dramatisch, dass man sie nie Ansprach, aber von ihnen doch immer wieder heimgesucht wurde.

»Ich... ähm ... sollte mir Gedanken über ...« Ich zögerte, wusste selbst nicht, wie ich es ihr erklären sollte. Mir kam sofort in den Sinn, dass sie erst vor kurzem ihre Arbeit nach der Elternzeit wieder aufgenommen hatte. In einer Zeit, in der sie kämpfen musste den Anschluss wieder zu finden, schien Urlaub nicht der passendste Begriff.

»Gedanken über?« Sie blickte mich erwartungsvoll an.

»Ich soll mir Gedanken über Urlaub machen«, ergänzte ich meinen Satz.

»Urlaub? Viel Spaß! Nicht mit mir.« Auch wenn sie lachte, wusste ich, dass sie es bitterernst meinte. Plötzlich bemerkte ich, wie unser Sohnemann aufmerksam lauschte. Ich wollte eine weitere Unterhaltung auf den Abend verschieben und beschloss das Thema zu wechseln.

»Was wollen wir denn Essen?«, fragte ich sie. Oh, verdammt! Kaum hatte ich meine Frage ausgesprochen, bereute ich es. Und ich wusste, was nun kommen sollte.

»Hast du noch alle Tassen im Schrank?«, das Lächeln war schlagartig verschwunden und ihr lauter Ton ließ Arimbör zusammenzucken.

»Ihr beide seid jetzt knapp eine Stunde hier rumgesessen! Ihr hättet das schon längst erledigen können! Ich bin nicht eure Köchin oder Putzfrau!« Arimbör begann zu weinen. Wie so oft in letzter Zeit gefiel es ihm gar nicht, wenn wir unsere Differenzen lautstark klären mussten.

»Ist ja schon gut Ari.« Meine Frau schnappte sich den Kleinen und tröstete ihn.

»Du machst Essen!«, zischte sie. Ich tat, wie sie mir befahl. Ich eilte in die Küche, wohingegen meine zwei Liebsten ins Wohnzimmer gingen.

An der Küchenzeile angekommen fand ich mich schnell zurecht. Dank unserer sündhaft teuren Küchenmaschine war das Kochen kein Hexenwerk. Dennoch scheiterten wir an der Organisation des Alltags. Ich blickte kurz auf das Display und folgte dem Rezept. Schnell schnippelte ich das Gemüse zusammen und kippte es in den runden Topf. Nach wenigen Augenblicken hieß es warten. Naja, wer warten kann, kann auch mit einem Bierchen warten. Kaum hatte ich mit dem Gedanken gespielt, griff ich mir auch schon ein Bier aus dem Kühlschrank. Die Küchenmaschine hupte und verlangte meine Aufmerksamkeit. Ich steuerte mich weiter durch das Rezept und widmete mich nach getaner Arbeit wieder dem Bier.