Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

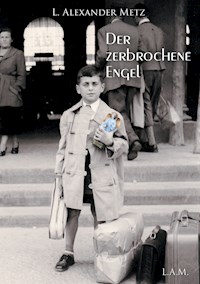

Quem Deus amat eum castigat Wen Gott liebt, den züchtigt er Alex, der Sohn eines Zwangsarbeiters, den man bisher in Cham bei einer Pflegemutter versteckt hielt, kommt mit 9 Jahren ins Internat. Aus ihm soll einmal etwas werden, meint seine echte Mutter und freut sich, dass er wegen seiner glockenhellen Sopranstimme im Chor der Regensburger Domspatzen aufgenommen wird. Eine harte Zeit steht ihm bevor, nicht zuletzt, weil jeglicher Kontakt zu seiner geliebten Pflegemutter unterbunden wird. Das einzige, was ihn mit ihr noch verbindet, ist ein geweihter Schutzengel aus Gips, den sie ihm zum Abschied schenkt. "Der zerbrochene Engel" ist die Fortsetzung des BoD-Bestsellers "So war's und ned anders - Der versteckte Bua". L. Alexander Metz beschreibt diesmal seinen Lebensabschnitt von 1955 bis 1966 bei dem berühmten Regensburger Knabenchor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

L. Alexander Metz

geboren 1946 in Cham/Opf., Regensburger Domspatz von 1955 bis 1966, von Beruf IT- und Datenkommunikations-Manager, ist seit 2006 als Verleger, Filmproduzent und Autor tätig.

Als Yoga-Lehrer (aus der Schule von Yesudian/Haich) und als Chormanager arbeitet er u. a. im Rahmen des „Chamer Modells“ therapeutisch mit an Demenz erkrankten Menschen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

So war‘s

Einpassieren

Kalvarienberg

Abendgebet

Missale

Werner

Mir geht es gut

Schwester Adelheid

Elektrokasten

Zucht und Ordnung

Verwirrung

Schöne Bescherung

Suppenbad

Krensoße

Knecht Rupprecht

Tschitschi

Du bist nicht allein

Engelsturz

Geburtstag

Wie ich einmal

Abschluss

Neue Ordnung

Presssack

Besuch für Presssack

Rache

Stein des Anstoßes

Entzündung

Hinrichtung

Der Petzi

Konzerte

Weltuntergang

Fasching

Fieber

Wahnsinn

Halleluja

Detektor

Ausbruch

Schlafwandler

Grün und blau

Wer sagt uns die Wahrheit

Fromme Buben

Tutti Frutti

Konzertreise

Blitz und Donner

Spatzenpralinen

Achtung Aufnahme

Unregelmäßigkeiten

Selbstbefleckung

Nitschewu

Zeitenwende

Ein Tag der Jahre

Sechzehn

Urknall

Primiz

Schöne Zeiten

Nonnenrevue

Abschluss

Wiedersehen

Zum Schluss

Vorwort

Dieses Buch ist als Fortsetzung von „So war’s und ned anders – Der versteckte Bua“, gedacht, einem Buch, das meine Kindheit und die Zeit von 1946 bis 1955 in Cham, einer Kleinstadt im Herzen des Bayerischen Waldes, im damaligen Armenhaus Deutschlands, beschreibt.

In diesem Buch „Der zerbrochene Engel“ schildere ich nun meine Kindheits- und Jugenderlebnisse in der Zeit von 1955 bis 1966. Die Geschichten spielen in erster Linie im Umfeld der Regensburger Domspatzen. Die hier beschriebenen, oftmals sehr harten Erziehungsmethoden haben nichts, aber auch gar nichts mit der heutigen Schule und dem heutigen Internat der Regensburger Domspatzen gemein. Sie waren aber auch keine Spezialität der damaligen Domspatzenpädagogik, sondern an Bayerischen Schulen, in Internaten und auch im Elternhaus bis in die 1970-er Jahre üblich. Heute spricht man von „schwarzer Pädagogik“. Damals aber war man davon überzeugt, dass nur mit Strenge, Härte und Disziplin ein Junge sich zu einem anständigen und ehrenhaften Mann entwickeln kann.

Es gibt Menschen, die wollen heute mit der damaligen Zeit und insbesondere mit der Institution Kirche, die ja mit der Schule und dem Internat der Regensburger Domspatzen eng in Verbindung steht, abrechnen. Sie nennen es Aufarbeitung und erwarten von Menschen, die mit all dem Vergangenen nichts zu tun haben, Genugtuung oder wenigstens eine Entschuldigung.

Ich selbst halte Aufarbeitung für einen sehr persönlichen Prozess, den ich nicht auf andere übertragen kann; denn ein jeder erlebt und verarbeitet das Geschehene aufgrund der Erfahrungen, die er in frühester Kindheit gemacht hat, auf seine Art und Weise.

Ich schreibe die Geschichten meiner Kindheit und Jugend so auf, wie ich sie erlebt und in Erinnerung behalten habe, nicht um anzuklagen, sondern um zu helfen, die damalige Zeit zu verstehen und sich mit den Menschen von damals zu versöhnen. Alles andere wäre für mich Rache nehmen. Und das bringt keinen Frieden.

Für mich gilt:

Alles verstehen heißt alles verzeihen.

Die heutige Erziehung bei den Regensburger Domspatzen erlebe ich als vorbildlich, ausgesprochen weltoffen und modern. Die musikalische Ausbildung und die Förderung sozialer Kompetenz übertreffen bei weitem die Anforderungen und Erwartungen an eine moderne, humanistisch geprägte Pädagogik.

So war‘s

Ich, Alexander Metz, wurde 1946 als uneheliches Kind in Cham geboren und dort versteckt gehalten. Meine Mutter, Therese Metz, stammte aus einer gutbürgerlichen Familie in Landshut und da passte es nicht, dass sie ein uneheliches Kind bekam, und das noch dazu von einem Zwangsarbeiter. So wurde ich bereits einen Tag nach meiner Geburt einer Ersatzmutter in Pflege gegeben, die zusammen mit ihren beiden arbeitslosen Söhnen gut einen Zuverdienst gebrauchen konnte.

Ich wuchs in sehr bescheidenen, um nicht zu sagen armen Verhältnissen auf, materiell aber dennoch nach besten Möglichkeiten versorgt von meiner leiblichen Mutter und ihrer Schwester, der Tante Maja, dem Oberhaupt der Familie. Sie lebten beide in Landshut.

Da meine Pflegemutter mich nach dem Motto „Biegen oder Brechen“, der Wertvorstellung ihres Vaters, eines einfachen Holzfällers, entsprechend erzog, erwog meine echte Mutter, mich 1955 in die Schule und das Internat der Regensburger Domspatzen zu geben. Sie ahnte nicht, dass sie mich dabei, jedenfalls was die Erziehungsmethoden betraf, zunächst einmal vom Regen in die Traufe beförderte.

Einpassieren

„Heut musst d‘ wieder einpassieren“, sagte die Tante Maja, das Oberhaupt unserer Familie, immer dann, wenn ich nach den Ferien zurück ins Internat musste. Aus mir sollte einmal etwas werden. Das war ihre feste Absicht und ihr eiserner Wille. Nicht zuletzt ihretwegen schickte mich meine Mutter zu den Regensburger Domspatzen. Im Herbst 1955 kam ich zunächst in die Vorschule nach Etterzhausen.

Es war ihr, der Tante Maja, sehr wichtig, bei diesem entscheidenden Lebensschritt persönlich dabei zu sein. Sie war Prokuristin einer Landshuter Brauerei, unverheiratet, kinderlieb und in ihrem Leben mindestens fünfundzwanzigmal Tauf- und Firmpatin. Sie galt als eine starke und angesehene Persönlichkeit in ihrer Heimatstadt Landshut. Und ich war ihr Liebling. Also meistens, wenn sie mir nicht gerade beleidigt war. Sie war eigentlich immer irgendjemandem aus unserer Familie beleidigt. Am häufigsten meiner Cousine Gabi. Am zweithäufigsten meinem Cousin Peter, mir nur ganz selten.

An einem sonnigen Septembertag im Jahre 1955 musste ich zum ersten Mal einpassieren. Ich wusste nicht, was mir bevorstand. Ich fühlte nur ein so großes Unbehagen. Es drückte sich wie eine dicke Faust in meinen Bauch. Es machte mein Herz traurig und ängstlich. Nun sollte ich von meiner Mama, meiner Pflegemutter, für immer Abschied nehmen. Und ich befürchtete, dass ich sie nie mehr wieder sehen sollte. Nie mehr in ihrem Arm genommen werden würde, nie mehr hören würde „Mein Liewerl, ich hab dich zum Fressen gern“.

Die Tante Kathrin, bei der ich in Cham die letzten Wochen der Sommerferien verbracht hatte, um mich daran zu gewöhnen, künftig ohne meine Mama zu leben, und meine Cousine Gabi begleiteten mich nach Regensburg. Wir fuhren mit einem Bummelzug von Cham nach Schwandorf und einem richtigen großen Zug mit einer gewaltigen, fauchenden Dampflok von Schwandorf nach Regensburg.

Ein brauner Koffer, ein in Packpapier verschnürtes Bettzeug, Kopfkissen und Zudecke, meine schwarze Schultasche, ein Geigenkasten und ein bunt bemalter Gipsengel waren mein Gepäck, waren alles, was ich aus einem alten, eher armseligen Leben, das ich in Cham bei meiner Pflegemutter führte, in eine für mich völlig neue Welt und Dimension mitnehmen konnte.

Meine Cousine Gabi freute sich auf die Reise nach Regensburg im Allgemeinen, meine Tante freute sich auf die Bratwürstel in der historischen Wurstküche an der Donau, wohl ahnend, dass wir dazu von der stets großzügigen Tante Maja eingeladen werden würden. Obwohl ich von Dampflokomotiven fasziniert war und Eisenbahnfahren für mich zum Höchsten zählte, was mir das bisher bescheidene Leben in Cham bieten konnte, verspürte ich keine Freude an dem, was das Leben mir an diesem Tag so alles bot. Mir war einfach nur übel.

Während ich zum Fenster unseres Zweiteklasseabteils hinaus ins Leere starrte, ohne die sich hebenden und senkenden Telegrafenleitungen, die uns entlang des Bahngleises begleiteten, zu beachten, kamen mir die Bilder meiner Aufnahmeprüfung fast wie ein Hoffnungsschimmer, es würde doch alles gut werden, in Erinnerung.

Damals im Frühjahr, als ich zur Prüfung nach Regensburg fahren musste, begleitete mich auch die Tante Kathrin. Für mich war das eine Weltreise von Cham nach Regensburg.

Der Herr Chorregent von St. Jakob in Cham, ein ehemaliger Domspatz, hatte mich gründlich auf die Prüfung, die mir bevorstand, vorbereitet. Das Lied, das ich vortragen sollte, war „Ein Männlein steht im Walde“. Ich beherrschte auch die C-Dur-Tonleiter, und neuerdings sogar die D-Dur-Tonleiter mit zwei Kreuzen.

Wie aufgeregt war ich doch, als der Herr Domkapellmeister uns in der Dompräbende, einem modernen Neubau in der Reichsstraße in Regensburg empfing. Das Musikgymnasium und die Dompräbende, das Heim für die Domspatzen, waren sein Lebenswerk, auf das er stolz war.

Wir warteten an der Pforte. Wir, das waren außer mir die Tante Kathrin und die Tante Maja aus Landshut. Der Herr Domkapellmeister kam uns mit weichen, federnden Schritten entgegen, begrüßte uns an der Pforte herzlich mit einem gütigen Lächeln, wie man es von einem etwas beleibten Pfarrer erwarten durfte. Er begrüßte auch mich mit Handschlag. Ich machte einen Diener, eine tiefe Verbeugung, wie man es von einem artigen Jungen erwartete. Er legte, meine Aufregung wohl registrierend, beruhigend seine Linke auf meine Schulter.

Der Herr Domkapellmeister musste ein ganz wichtiger und gescheiter Mann sein, ein hohes Tier, wie meine Mama zu sagen pflegte, das fühlte ich; denn er trug die Titel Prälat, Professor und Doktor. Er führte uns in sein Arbeitszimmer. Ein wuchtiger schwarzer Flügel beherrschte den Raum.

„Was möchtest du mir denn vorsingen?“, fragte er noch immer milde lächelnd, während er sich an den Flügel setzte.

„Ein Männlein steht im Walde“, hauchte ich schüchtern mit gesenktem Haupt. Ich wagte es kaum, ihn, den hohen geistlichen Herrn, anzusehen.

Der Kapellmeister spielte das Lied an und begleitete mich auf dem Instrument. Dabei lächelte er zufrieden. Seine Finger glitten sanft über die Tasten, zwischendurch schienen seine Hände sogar über diesen zu schweben.

„Du hast eine schöne Sopranstimme“, meldete der Meister zurück.

Das war Balsam für meine kindliche Seele. Meine Tanten, die auf sein Geheiß auf dem Sofa Platz genommen hatten, waren vor Ehrfurcht und Rührung den Tränen nahe. Die Tante Maja wischte sich mit einem Spitzentaschentuch eine Träne von der Wange.

„Nun sing mal folgende Töne nach!“, forderte mich der Herr Domkapellmeister in väterlich gütigem Ton auf. Seine sonore Stimme wirkte auf mich beruhigend. Er schlug ein paar Akkorde auf dem Flügel an, einen Dreiklang, einen Quart- und einen Quint-Sprung und andere Kombinationen.

Artig sang ich nach, was er vorspielte, und traf haargenau seine Töne wieder. Der Herr Chorregent zuhause in Cham hatte das mit mir ein paar Mal geübt.

Der Herr Domkapellmeister schien mit mir und meinen Sangeskünsten zufrieden zu sein. Die Tante Maja schniefte und wischte sich eine weitere Träne aus dem Auge.

„Kannst Du auch schon eine Tonleiter aufsagen?“, fuhr er fort mit seiner Prüfung.

Stolz leierte ich die C-Dur-Tonleiter hinauf und hinunter, die mir der Herr Chorregent zuhause in Cham ebenfalls beigebracht hatte. Und weil ich vor dem Herrn Domkapellmeister nun keine Angst mehr hatte, sagte ich übermütig, ich würde auch schon die D-Dur-Tonleiter beherrschen.

„Na, dann sag mir die D-Dur-Tonleiter doch mal auf!“, ging der Herr Kapellmeister auf mein Angebot ein.

Nun war ich aber so aufgeregt, dass ich mich zwar noch an das erste Kreuz, das Fis, erinnerte, das Cis mir aber nicht mehr einfiel.

Der Herr Domkapellmeister sprang helfend in die Presche: „Das C ist ein Cis. Aber das wirst du bei uns alles noch lernen.“

Seine Stimme war sanft und voller Geduld.

Die Prüfung für die Aufnahme bei den Regensburger Domspatzen hatte ich damit bestanden. Ich durfte somit in eines der modernsten Internate und in die modernste Schule, die nach dem Krieg erbaut wurde. Von der im Nebenzimmer residierenden Schwester Oberin bekam ich eine Wäschenummer zugeteilt: 123. Die sollte in jedes meiner Wäschestücke eingestickt werden. Nicht ahnend, was mir alles noch bevorstehen würde, war ich stolz und glücklich, ein Regensburger Domspatz zu werden.

Ein halbes Jahr war nun vergangen. Nun wurde es ernst. Ich saß im Zug nach Regensburg, um von dort nach Etterzhausen in die Vorschule der Regensburger Domspatzen gebracht zu werden, in die vierte Klasse.

Die Tante Maja war mit einem Chauffeur im Dienstwagen der Brauerei, einem schwarzen Opel Kapitän, von Landshut nach Regensburg angereist. Sie nahm uns am Bahnhof in Empfang, nicht ohne von mir vor dem Hauptportal des Regensburger Bahnhofs ein Erinnerungsfoto mit ihrer neuen Agfa-Kamera zu schießen. Ich selbst nahm das alles nur wie durch eine Milchglasscheibe wahr.

„Bevor wir weiterfahren, lade ich euch in die Wurstküche ein“, schlug die Tante Maja vor, wie von Tante Kathrin nicht anders erwartet. Die Tante Maja, Chefin vom Landshuter Brauhaus, freute sich besonders auf eine frische Halbe. Eine solche schmeckte ihr zu jeder Tageszeit. Sie war Bräuin aus Leidenschaft.

Tante Kathrin und Gabi waren auch sofort begeistert von dieser Idee. Auch für den Chauffeur, der uns als der Herr Gilch vorgestellt worden war, war das eine willkommene Einlage.

Ich selbst bewegte mich wie in einem zeitlosen Raum. Weit entfernt hörte ich die Tante Maja erklären, dass die waagerechten Striche an der Wand der historischen Wurstküche zeigen, wie hoch in welchem Jahr bei Hochwasser die Donau angestiegen war. Wenn ich etwas gefragt wurde, konnte ich nicht einmal mehr die Antwort hauchen. Ich war verstummt.

Kalvarienberg

Noch nie vorher war ich in so einem eleganten Auto gesessen. Es war ein Opel Kapitän, der vom Chauffeur der Brauerei gelenkt wurde. Ich saß hinten auf der Rückbank zwischen Gabi, meiner Cousine, und der Tante Kathrin. Die Tante Maja saß vorne auf dem Beifahrersitz. Sie sah sich immer wieder um, als ob sie sich vergewissern wollte, dass ich nicht entwischt, sondern noch anwesend war.

Körperlich war ich es, aber meine Seele war nicht da. Sie war wie in einem undurchsichtigen Eisblock konserviert. Ein wenig war ich stolz, in einem so großen Auto fahren zu dürfen. Die Winzerer Höhen, der breite Strom, die Donau, die hohe Eisenbahnbrücke zur Linken bei Maria Ort, das alles war für mich neu und ungewohnt. Ich war ja nie vorher aus Cham weggekommen.

Wenn meine Mama das auch alles sehen könnte, dachte ich mir und wagte nicht einmal zu seufzen. Erfüllt mit ein klein wenig Stolz, nun zu den berühmten Domspatzen zu kommen, ebenso wie mit schmerzhafter Trauer, nicht mehr bei meiner Mama, meiner über alles geliebte Pflegemutter, zu sein, und mit bedrückender Furcht vor dem Ungewissen, was da auf mich zukommen sollte. Es war ein Gemisch aus Gefühlen und Emotionen, aus Hoffnung und Angst.

Das Straßenschild kündete einen kleinen Ort an: Etterzhausen.

„Jetzt müssen wir schaun, dass wir die richtige Abzweigung erwischen“, sagte die Tante Maja zu ihrem Chauffeur. Der hatte das Tempo bereits spürbar gesenkt und ging näher an die Windschutzscheibe ran. Erst jetzt fiel mir auch auf, dass er beim Fahren eine Chauffeurmütze trug. In welch vornehme Gesellschaft bin ich da geraten!

„Irgendwo hier müssen wir rechts den Berg hoch. Das Domspatzenheim muss laut meiner Beschreibung dort oben liegen.“ Die Tante deutete zu dem oben bewaldeten und unten von Häuern umsäumten Berg zur Rechten.

Der Herr Gilch lenkte schon bald den Wagen nach rechts in einen schluchtartigen Weg. Er fuhr vorsichtig, da die schmale Straße nicht geteert war. Wir überholten einige Papas und Mamas, die ihre Söhne zu Fuß auf dem Weg nach oben begleiteten, den Sohn an einer Hand, den Koffer in der anderen.

„Haltens mal an, Herrn Gilch!“, bat die Tante Maja den Chauffeur. Sie kurbelte das Fenster runter und fragte die Frau neben dem Wagen: „Können wir Ihren Koffer mitnehmen? Ich seh schon, dass Sie sich damit abschleppen.“

Es war die Mutter von Werner und Timo, die ihre beiden Söhne wieder zurück ins Internat brachte, die froh war, den Koffer mit den wenigen Habseligkeiten ihrer beiden Söhne nicht weiter mehr den Berg hinauf schleppen zu müssen.

Das war meine Tante Maja, meine neue Ersatzmutter. Ihr hatte ich es auch zu verdanken, dass ich zu den Domspatzen kam, weil sie es nicht länger mehr duldete, mich einer Erzieherin zu überlassen, die mich schlug, wenn ich nicht parierte. „Ein Kind schlägt man nicht!“, war ihre feste Überzeugung. Sie ahnte nicht, was mich bei den Domspatzen diesbezüglich erwarten sollte.

Der gutmütige Herr Gilch verstaute den braunen Lederkoffer in unserem Kofferraum. Die Frau und ihre beiden Buben winkten uns sichtlich erleichtert nach. Dass einer der beiden mein bester Freund werden würde, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich drückte meinen Gipsschutzengel, den ich die ganze Fahrt über bei mir im Arm gehalten hatte, noch fester an meine Brust.

Auf dem Berg oben fuhr uns der Herr Gilch über eine weite Wiese, die von zwei Seiten umwaldet war, direkt vor das neu erbaute Domspatzenheim. Es bestand im Wesentlichen aus zwei größeren Gebäuden, die durch einen langen Gang miteinander verbunden waren. Der Anbau links beinhaltete das Klassenzimmer der Vierten, das Zimmer des Herrn Präfekten, den Waschraum und die Toiletten. Im Untergeschoss waren das Zimmer des Hausmeisters und Hilfspräfekten, ein Duschraum mit zehn Brauseköpfen, der Heizungskeller, durch den man in der Freizeit auf die Wiese hinaus konnte. Der Gang im Souterrain diente als Schuh- und Putzkammer.

Entlang des ebenerdigen Verbindungsgangs lagen die Schlafsäle Eins bis Sieben mit Blick ins Tal, zum Dorf hinunter und hinüber zum Bahnhof und zur Kirche. Der Schlafsaal Sieben lag links beim Schulsaal Vier, der Schlafsaal Eins rechts beim Altbau, einem zweigeschossigen Haus, das man die Alm nannte, weil es von außen wie eine Almhütte aussah.

Vor den Schlafzimmern waren Einbauschränke untergebracht. Für jeden Schüler gab es einen Schrank.

Gleich bei unserer Ankunft wurden wir vom Herrn Präfekten, einem Priester in schwarzer Soutane und strahlendweißem Kollar, mit goldenem, gekraustem Haar und Goldrandbrille sehr freundlich, ja herzlich empfangen. Beim Lachen sah man seinen goldenen Backenzahn, was mir sehr imponierte. Gold besaßen nur Könige und Prinzessinnen in meinen Märchenbüchern und in den Märchenfilmen.

Obwohl er selbst nicht groß war, der Herr Präfekt, beugte er sich gütig zu mir herab, gab mir die Hand, fragte mich nach meinem Namen und wiederholte noch einmal seine Grußworte: „Alexander heißt du. Grüß dich, Alexander. Ist noch alles fremd für dich. Wirst dich bald eingewöhnen bei uns. Bestimmt. Was trägst du da im Arm?“

„Das ist mein Schutzengel“, hauchte ich. „Der ist sogar geweiht! Vom Herr Kaplan Grabmeier persönlich.“

Es waren dies die ersten Worte, die ich seit Regensburg gesprochen hatte. Der Herr Präfekt lächelte gütig und milde wie der Heilige Josef in der Marienkirche und streichelte mir sogar wohlwollend mit seiner Rechten übers Haar. Das tat mir gut. Meine undefinierbare Angst begann etwas zu schmelzen. Seine Worte klangen tröstlich und hoffnungsvoll. Diesen Mann Gottes hätte ich gerne als Papa gehabt, fühlte ich sehnsuchtsvoll aufatmend. Ich fasste etwas Mut und Zuversicht. Sein Goldzahn, der bei jedem Lächeln strahlte, faszinierte mich noch immer.

Meine Tante Maja schien von diesem feinen Herrn ebenfalls sehr angetan zu sein. Sie unterhielt sich noch recht angeregt mit ihm, während wir, die Tante Kathrin, meine Cousine Gabi und ich durch die weit geöffnete Glastür über die Hauskapelle den langen Gang betraten. Herr Gilch folgte uns mit meinem Koffer und dem Bettzeug. Die Gabi trug meine Geige, ich meine Schultasche und meinen geweihten Gipsengel, der mich beschützen sollte auf all meinen Wegen.

Wir wurden von einer Nonne empfangen, die sich als Schwester Adelheid vorstellte. Sie blätterte in einer Liste und stellte anhand dieser fest, dass ich, Alexander Metz mit der Wäschenummer 123, im Schlafsaal Sechs untergebracht sei. Sie teilte mir einen Schrank unmittelbar davor zu. Auch die Schwester Adelheid erschien mir lieblich, gütig und wohlwollend. Meine Zuversicht mehrte sich von Moment zu Moment. Und meine Angst begann zu schmelzen wie der alte Schnee in der Frühlingssonne.

Ich betrat noch etwas zögerlich meinen Schlafsaal. Zehn Betten waren darin untergebracht. Stockbetten, immer zwei Betten übereinander. Links standen drei Bettenpaare parallel zum Gang, rechts zwei an der Wand zum Fenster hin verlaufend. Das Fenster war so hoch und so breit wie das Zimmer selbst. Es gab einen Panoramablick frei zum Tal hinab und hinüber zum gegenüberliegenden Berg mit dem Bahnhof. Irgendwie erweckte der Anblick des Bahnhofs in mir Sehnsucht und Heimweh. Und ich war noch nicht einmal richtig angekommen.

Die Schwester Adelheid zeigte mir mein Bett. Es war das obere, links vorne beim Fenster, nur zwei schmale Schränke von diesem entfernt. Die Decke des Schranks direkt neben meinem Bett, der sich wie ein Nachtkästchen an dieses schmiegte, sollte als Altar für meinen vom Kaplan Grabmeier persönlich geweihten und von meiner Mama mir zum Abschied geschenkten Gipsschutzengel dienen. Da mein Engel geweiht und, weil aus Gips, leicht zerbrechlich war, glaubte ich, ganz besonders auf ihn achtgeben zu müssen.

Im Zimmer wuselten andere Eltern und Schüler herum, immer etwas auspackend oder suchend. Gute Belehrungen wurden von den Mamas und Papas gegeben, die den Kindern vor den anderen aber eher peinlich zu sein schienen, wie man an ihren Mienen erkennen konnte.

„Sei schön brav! Lern fleißig! Mach uns keine Schande! Du wirst es schon schaffen! Vergiss nicht dies, vergiss nicht das!“

„Und wenn er ned pariert, der Bua, gebn S‘ ihm gleich a richtige Watschn!“, hörte ich einen Vater zum Herrn Präfekten sagen. Priester, Ärzte und Lehrer waren Respektspersonen. Was die sagten und taten, das war wohl gesagt bzw. getan.

Die Tante Kathrin half mir den Schrank einzuräumen. Frau Kastl, die uns von Schwester Adelheid als Köchin vorgestellt worden war, bezog mein Bett. Sie stand dabei auf einem schmalen, hölzernen Hocker, dessen eigentlicher Platz vor dem unteren Bett war und auf den wir vor dem Zubettgehen unsere Kleidung ablegen sollten. Frau Kastl und der Hausmeister, der Bergler Max, würden zusammen mit einer Küchenhilfe jeden Morgen die Betten machen, wurde uns mitgeteilt, was die Tante Kathrin mit „ein feines Internat, wirklich!“ kommentierte. Wie hätte ich kleiner Bub da oben auch das Bett machen sollen? Da hätte nicht einmal der Hocker ausgereicht.

Voller Staunen betrat ich den Waschraum mit den vielen Waschbecken. Es gab sogar kleine, eingemauerte Wannen, um die Füße darin zu waschen. So etwas kannte ich bisher nicht. Auch hatten wir bei meiner Mama in Cham kein Bad und schon gar keine Dusche mit Brauseköpfen, aus denen sich warmes Wasser ergoss. Was war das doch, gemessen an meinem bisherigen Lebensstandard, für ein feines Heim, in das ich da kam!

Irgendwann war es Zeit, Abschied zu nehmen. Unerbittlich. Es wurde ernst. Meine Tanten und meine Cousine wurden vom Herrn Präfekten ehrerbietig verabschiedet. Sie verließen mich in der Gewissheit, Schüler einer Eliteschule und gut, ja sehr gut sogar aufgehoben zu sein.

Das persönliche Gespräch, das die Tante Maja mit dem Herrn Präfekten geführt hatte, beinhaltete, was ich damals aber nicht wusste, die Bitte, mich von jedem Kontakt zu meiner Pflegemutter fernzuhalten. Diesen Auftrag erfüllte der Herr Präfekt gerne und gewissenhaft, indem er Briefe, die ich an meine Pflegemutter, meine über alles geliebte Mama, schickte bzw. von ihr bekam, nach Landshut weiterleitete. Das Elend nahm seinen Lauf.

Vor den endlos langen Fensterreihen des Schlafsaalganges hatte sich bereits die Abenddämmerung angekündigt wie ein Vorhang, der uns nun von der glücklichen und bunten Welt draußen trennen sollte und der die vielen kleinen Abschiedstragödien, die sich an diesem Tag abspielten, dezent verbergen wollte.

Überall flossen Tränen, wurde geschnäuzt und gerotzt. Auch ich fühlte mich hundeelend. Es war eine Mischung aus Verlassensein, Hilflosigkeit, Panik. Zur Bewältigung meiner tristen Stimmung zog ich mich aufs Klo zurück, wo ich meinem Tränenstrom freien Lauf lassen konnte. So schluchzte ich zeitlos vor mich hin. Dass es sich hier um ein richtiges Spülklosett handelte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu schätzen. Zuhause in Cham bei meiner Pflegemutter hatten wir nur einen Abort, ein gewöhnliches, bei Wetterumschwung stinkendes Plumpsklo.

Plötzlich wurde die tragische Inszenierung meiner Gefühle durch das laute Geplärre eines anderen Jungen, das durch zwei Türen bis in meine Klozelle drang, unterbrochen. Meine Beschützerinstinkte fühlten sich wachgerufen. Ich wischte Rotz und Tränen ab, stürmte hinaus auf den Gang und fand dort einen kleinen, blonden Jungen sich auf dem Boden wälzend vor, umringt von anderen Kindern und Erwachsenen. Dabei schrie der Blondschopf aus Leibeskräften, was seine zarte Knabenstimme hergab. Er hatte nicht etwa Bauchkrämpfe, sondern brachte vielmehr mit diesem Auftritt sein Missfallen, hier in dieses Heim eingeliefert zu werden, dramatisch und überdeutlich zum Ausdruck.

„Dös is der Hannes, der Enkel vom Domkapellmeister”, meinte einer der mit Abschiednehmen schon erfahrenen, älteren Schüler, der sich jedoch mit den Verwandtschaftsverhältnissen des Domkapellmeisters anscheinend nicht so recht auskannte. Und altklug fuhr er fort: “Dös gibt se spätestens nach oaner Woch.”

Es war der Ranzbert aus Miesbach, der da so klug daherredete. Der heulende Junge aber war kein anderer als der Großneffe des Domkapellmeisters, der hier die dritte Klasse der Vorschule besuchen sollte. Sein Vater war Stimmbildner und Chorleiter bei den Domspatzen, eine Seele von Mensch und die rechte Hand des Domkapellmeisters. Ihn sollten wir aber erst in Regensburg kennen und schätzen lernen.

Abendgebet

Nach dem Abendessen durften wir noch eine halbe Stunde ins Freie, raus auf die weite Wiese, die sich an das Internat schmiegte.

Ich stand bei der Glocke, die auf ein Holzgestell montiert war und eigentlich nur dazu diente, das Ende der Freizeit anzukündigen. Mittags und abends. Mein Herz war schwer und mein Blick war wie vernebelt. Ich fühlte mich verlassen, vermisste meine Mama, meine Pflegemutter. Weinen ging nicht. Nur Memmen weinten. Verzweiflung. Alles ist aus. Angst. Faust im Bauch. Panik.

Der Wald, der den Spielplatz umsäumte, ließ mich die kühle, reine Herbstluft spüren. Es war wie beim Birkenwäldchen oben am Ödenturm zu Chammünster. Mein altes Zuhause in Cham, meine geliebte Heimat, würde ich sie je wieder sehen?

Mein neues Zuhause sollte ab jetzt das Internat hier in Etterzhausen und in den Ferien Landshut, die Heimatstadt meiner richtigen Mutter, sein. Mir fiel das Lied ein, das mir meine Mama manchmal vorgesungen hatte: Nun ade, du mein lieb Heimatland.

Einige liefen einem Ball hinterher, spielten ihn sich zu, johlten bei jedem Treffer, zupften sich an den Ärmeln, hielten einander fest. „Das gilt nicht!“, drohte einer aus der Gruppe. Dazu gehörte ich nicht. Ich hatte nie die Gelegenheit gehabt, Fußball zu spielen. Und ehrlich gesagt, interessierte mich Fußball auch gar nicht.

Der Herr Präfekt schüttelte den Klöppel. Die Glocke dröhnte, als wollte sie Feuer verkünden. Ende der Freizeit. Wir betraten den Gang entlang der Schlafsäle, stellten uns in Zweierreihen auf.

„Ab jetzt wird nicht mehr gesprochen!“, ermahnte uns der Herr Präfekt.

Wir schritten in die Hauskapelle, scharten uns um den Altar. Aus einem schmalen Liederbuch sangen wir „Lobt froh den Herren, ihr jugendlichen Chöre! Er hört so gern ein Lied zu seiner Ehre. Lobt froh den Herrn! Lobt froh den Herrn!“

Mir gefiel das Lied, ich hatte es nie zuvor gehört. Wenn meine Mama das nur auch hören könnte. Wo wird sie jetzt gerade sein, meine Mama? Ob sie wohl auch schon ins Bett geht? Sie musste ja Strom sparen, um über die Runden zu kommen, und vermied es, wo immer sie konnte, das Elektrische anzumachen. Jetzt fehlten ihr ja auch monatlich die 60 Mark, die sie für mich bekommen hatte. So hatte sie selbst nur noch 60 Mark im Monat, auch wenn sie Putzen ging. Ich machte mir Sorgen.

Das Lied, dessen Melodie ich sofort aufnahm, machte mich noch trauriger, obwohl es eigentlich ermutigend klang: „Lobt froh den Herrn, lobt froh den Herrn!“

Die letzte Strophe verklang. Frau Heigl, die uns als Singlehrerin vorgestellt worden war, hatte uns am Flügel begleitet. Sie kam jede Woche für ein paar Tage aus München nach Etterzhausen und erteilte hier Gesangsunterricht. Sie bezog dann immer ein kleines Zimmer im zweiten Stock des Altbaus, der Alm.

Ich mochte die Frau Heigl auf Anhieb. Sie erinnerte mich an das Fräulein Früchtl, meine Klassenlehrerin in der Grundschule in Cham, erste Klasse. Frau Heigls Stimme klang zart, aber dennoch bestimmt. Geduldig verbesserte sie unsere Patzer, wenn wir aus der Renner-Fibel das Singen vom Blatt übten oder einzeln nachsingen mussten, was sie auf dem Flügel vorspielte. Sie hat nie geschimpft, wenn wir den richtigen Ton nicht trafen, sondern jeden einzelnen ermutigt, es einfach noch einmal zu probieren.

Die Schwester Adelheid, die uns nach der Ankunft durch das Haus geführt hatte, stand wie eine Mutter mitten unter uns. Sie hatte etwas Beruhigendes an sich. Was wir nicht wussten, war, dass sie vom Herrn Präfekten ziemlich oft schikaniert wurde. Er forderte von ihr Demut. Sie war Nonne, ein Dienerin Jesu, und hatte zu gehorchen. Er, der Priester, fühlte sich als Stellvertreter Gottes auf Erden. Er sagte, wo es langging.

Nach dem Singen und Beten bekamen wir vom Herrn Präfekten den Abendsegen und wurden damit in die Schlafsäle entlassen. Jetzt durfte kein Wort mehr gesprochen werden. Nicht einmal Flüstern war erlaubt. Wer diese Regel brach, musste damit rechnen, den spanischen Rohrstock zu spüren zu bekommen. Das besagte die schlichte Einweisung in die Heimordnung durch den Herrn Präfekten nach dem Abendessen.

Der spanische Rohrstock war für mich nicht neu. Auch unser Lehrer in Cham hatte das Rattan-Rohrstück benutzt, um uns Buben damit den Hintern zu versohlen oder Schläge auf die ausgestreckte Hand zu geben, wenn wir etwas ausgefressen hatten oder im Unterricht nicht aufpassten.

Der Herr Präfekt lief den langen Gang auf und ab, den Rohrstock in seiner Rechten nach unten gesenkt entlang der Soutane. Sein gütiger Blick, mit dem er eben noch den Abendsegen gespendet hatte, hatte sich in eine strenge Miene verwandelt. Er nahm seinen Dienst sehr ernst; denn schließlich galt es, 70 Buben, die ihm die Eltern anvertraut hatten, in Schach zu halten.

Für mich war, wie für viele andere auch, alles neu, nicht nur all die Regeln, die es von nun an einzuhalten galt, sondern auch der Waschraum mit den vielen Waschbecken, den Fußwaschbecken, und das Spülklosett nebenan.

In der Toilette gab es sogar Pissbecken. Welch ein vornehmes Internat!, dachte ich und war in diesem Moment sogar ein wenig stolz, ein Domspatz zu werden, trotz all des Heimwehs, das mich heftig begleitete. Das Ganze kostete ja auch Geld, das meine Mutti, also meine echte Mutter, für mich aufwänden musste. 110 Mark im Monat. Soviel Geld hatte meine Pflegemutter nicht einmal mit mir zusammen pro Monat in der Kasse, obwohl sie putzen gegangen ist. Meine Mutti musste also eine reiche Frau sein, überlegte ich. Ich würde sie beim nächsten Besuch einmal fragen, wieviel sie im Monat verdient.

Ich wusch mir die Füße, beide, und putzte mir gründlich die Zähne mit der neuen, blauen Zahnbürste, die ich von der Tante Maja bekommen hatte. Vor der Tür zum Waschraum stand der Hilfspräfekt und Hausmeister, der Bergler Max. Er kontrollierte bei einem jeden von uns den rechten Fuß, ob der auch wirklich sauber sei. Ich passierte die Kontrolle im Gegensatz zu manch anderem, der glaubte, nur der linke Fuß würde heute geprüft werden, mit Erfolg.

Nach dieser allabendlichen Prozedur im Waschraum und auf der Toilette stieg ich in mein Bett hinauf. Der Tomtscheck unter mir hatte sich die Decke schon bis über die Nase hochgezogen. Ich hätte gerne gewusst, ob er auch so viel Heimweh hat wie ich, traute mich aber nicht zu fragen. Wegen der angedrohten Schläge. Ich kroch in mein Bett, nahm meinen Gipsschutzengel vom Schrank neben mir, legte ihn in meinen Arm und weinte in mich hinein. Der Herr Präfekt kam in jedes Zimmer, um uns eine gute Nacht zu wünschen und das Licht auszulöschen.

Ich konnte lange nicht einschlafen. Ich war mir bewusst, dass ich nun niemanden mehr hatte, dass ich nun ganz allein und verlassen war auf dieser Welt. Wie sehr vermisste ich doch meine Mama. Sie nie mehr zu sehen, löste in mir manchmal geradezu Verzweiflung und Panik aus.

Ich hörte gespannt in die Dunkelheit. Da waren so viele unbekannte, neue Geräusche. Ein Schmatzen. Ein Schluchzen. Zähneknirschen. Schritte auf dem Gang, die immer wieder für einen Moment innehielten. Vor dem Fenster ein Knacksen von Zweigen und Ästen, die der Herbstwind bewegte. Dann plötzlich hallte die Stimme eines im Schlaf fantasierenden Jungen über den Gang hinweg. Mehr ein Wimmern, ein Jammern. Worte, die man nicht verstehen konnte. Unheimlich. Irgendwann schlief auch ich ein.

Missale

„Aufstehn!“, rief der Herr Präfekt auf dem Gang. Nicht unfreundlich, aber bestimmt. Es war 6:30 Uhr. Die erste Nacht im Internat war viel zu kurz für mich.

Der Herr Präfekt ging von Zimmer zu Zimmer und forderte: „Raus aus den Betten! Waschen! Zähneputzen! Wird’s bald!“

Als die ersten etwas zu ihrem Nachbarn flüsterten, setzte er hinzu: „Silentium! Das gilt für den Abend und für den Morgen. Schreibt euch das hinter die Ohren!“

Ich war mit meinem Gipsschutzengel im Arm eingeschlafen. Ich gab ihm noch schnell ein Bussi, stellte ihn auf den Schrank links von meinem Bett und kletterte über die Frontseite herunter. Der Tomtscheck unter mir saß noch ganz verschlafen auf der Bettkante. Glücklich schaute er nicht drein.

Ich ergatterte im Waschraum ein freies Waschbecken mit fließendem, kaltem Wasser. So etwas hatte ich zuhause bei meiner Pflegemutter nicht. Wie viele andere Mitschüler auch, hatten wir überhaupt kein fließendes Wasser in unserer Wohnung.

Meine Zahnbürste war ganz neu. Die Tante Maja hatte sie mir geschenkt und dazu eine Blendax-Zahnpasta. Die schmeckte so gut nach Pfefferminze. Das alles hatte sie in einen blauen Kulturbeutel, wie sie den Plastiksack nannte, getan. Ein Kulturbeutel muss etwas ganz Vornehmes sein, dachte ich mir, schon wegen des Wortes Kultur. Die Seife fand ich in einer Schachtel aus Plastik. Eine Lux-Seife. Lux, die Seife der Filmstars, wie die Werbung in den illustrierten Zeitschriften versicherte. Bislang kannte ich nur die Königinkernseife vom Riegel. Die Seifenschachtel sollte später einmal, viel später, einen Detektor beherbergen, einen Minirundfunkempfänger. So etwas zu besitzen, war natürlich verboten, in Etterzhausen und in Regensburg. Zu diesem Zeitpunkt aber hatte ich noch nicht einmal den blassesten Schimmer von einem Detektor, einem Radio, das man mit sich herumtragen konnte.

Nach der Katzenwäsche stellte ich meinen Kulturbeutel wieder auf das Regal an der Wand, hängte darunter mein Handtuch und den Waschlappen auf den Haken mit der Nummer 123 und ging zurück in den Schlafsaal, um mich anzuziehen.

„Silentium habe ich gesagt. Das heißt Mund halten!“, hörte ich die Stimme des Präfekten irgendwo draußen auf dem Gang. Dann war ein Klatschen zu hören. Eine Ohrfeige. Wir horchten auf. Stille danach. Totenstille.

Wir schauten uns betroffen an. Der Limmer Peter mit dem schiefen Zahn. Der Tomtscheck, Sohn eines Puppenspielers, dessen Eltern uns Kinder in meiner Chamer Schule einmal im Jahr mit einem Marionettenmärchenspiel erfreut hatten. Der Ache mit der Grunzstimme, der eigentlich Achim hieß. Der Koller Wolfgang, den wir den Gangerl nannten. Der Kreuzer mit dem Mondgesicht aus Hausham. Der dünne Seitz, der immer eine Trachtenstrickjacke trug und bei allem zu langsam war.

Der Limmer Peter, der schon das zweite Schuljahr hier verbrachte, grinste verlegen, aber wissend.

Punkt 7:00 Uhr standen wir in der Hauskapelle. Einige der Alten vom letzten Jahr hielten ein Messbuch, das Schott Missale genannt wurde, in den Händen. Darin blätterten sie auf Seiten, die mit roten, gelben und braunen Bändern vorgemerkt waren. Ich verstand das System nicht und habe es auch später, als ich selbst ein Missale besaß, nicht kapiert. Auf bestimmten Seiten war die Messe mitzulesen, auf einer anderen die Epistel und wieder auf einer anderen das Evangelium. Sehr kompliziert, fand ich.

Die Messe wurde in lateinischer Sprache zelebriert. Vom Herrn Präfekten persönlich. Zwei alte Schüler vom letzten Jahr waren als Messdiener eingeteilt. Einer war der Ranzbert, der alles schon intus hatte. Sie plapperten die Messgebete routiniert auf Lateinisch herab und wussten genau, wann das Messbuch von der einen auf die andere Seite zu tragen war, wann man dem Herrn Präfekten Wein und wann Wasser oder beides in den goldenen Kelch zu gießen hatte. Auch das konnte ich mir nie merken. Und schon gar nicht die lateinischen Texte wie: Introibo ad altare Dei. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam. (Zum Altare will ich treten, hin zu Gott, der mich erfreut von Jugend an.)

Eine verhängnisvolle Schwäche! Denn irgendwann musste ein jeder von uns ministrieren. Und Fehler beim Ministrieren wurden direkt am Altar vor Gott, der uns erfreuen sollte von Jugend an, bestraft. So bekam der Ache eines Morgens ein saftige Watschn von geweihter Priesterhand, als er statt Wein reichlich Wasser in den Kelch goss. Und den Schwenk erwischte es, als er auf die priesterlichen Bekenntnisworte „Confiteor omnibus Sanctis …“ (Ich bekenne allen Heiligen) nicht zu antworten wusste mit „Misereatur tui omnipotens Deus, et, dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.“ (Der allmächtige Gott erbarme Sich deiner; Er lasse dir die Sünden nach und führe dich zum ewigen Leben.)

Unser Gott jedenfalls, der Herr Präfekt, war in dieser Beziehung erbarmungslos. Hier galt sein Motto „Quem deus amat, eum castigat“ (Wen Gott liebt, den züchtigt er).

Nach der heiligen Messe gingen wir zum Frühstück in den Speisesaal, der über einen kurzen Gang mit der Hauskapelle verbunden war. Ich hatte ja bereits meinen festen Platz an der Spitze des ersten Tisches nahe beim Präfektentisch direkt am Mittelgang. Zwei Semmeln lagen neben der mit Malzkaffee gefüllten hohen Tasse. Die Tante Maja hatte mich mit Butter und einem Kübel Honig versorgt. Weil Honig gut fürs Hirn sein soll. Wo ich doch jetzt so viel lernen musste, wie sie glaubte. Die in Silberpapier verpackte Butter lag in einer Holzkiste, die nach dem Frühstück immer wieder in den Kühlschrank der Küche geschoben wurde.

Rechts neben der Türe, die zur Küche führte, stand quer zu unseren Tischreihen der Präfektentisch. Dort saßen der Herr Präfekt in der Mitte mit dem Rücken zur holzvertäfelten Wand und die Lehrer, links und rechts von ihm Herr Sachberger und Herr Baumann, und manchmal auch die Schwester Adelheid. Sie bevorzugte es, uns Kindern beim Bestreichen der Brote zu helfen.

Was mir gleich am ersten Morgen auffiel und mächtig imponierte, war die Tatsache, dass der Herr Präfekt eine Salzstange aß und zwar in der Art, dass er die Stange nach oben gerichtet hielt und geradezu andächtig ein Stückchen Butter mit dem Messer darauf verstrich, dann davon genüsslich abbiss und die Prozedur wiederholte, bis das letzte Stück der Salzstange in seinem Mund verschwunden war. Und das wiederholte sich jeden Morgen, nur nicht am Sonntag. Da gab es nämlich keine Semmeln, sondern Hefekuchen.

Wir bekamen keine Salzstangen und auch keine Butter. Es sei denn, die Eltern hatten uns eine solche mitgegeben oder in einem Päckchen geschickt. Nicht alle hatten Butter, Marmelade oder gar eine Hartwurst für die Frühstückssemmel.

Mein Honigeimer stand auf dem Tisch direkt neben der Küchentüre und dem Klavier und blieb dort bei den Marmeladengläsern der Kameraden stehen. Ich bot der Schwester Adelheid an, anderen Mitschülern, die von ihren Eltern nichts für die Frühstückssemmeln mitbekommen hatten, ein Glas aus meinem Honigeimer abzufüllen. Ich selbst war gar nicht gewohnt, echten Honig zu essen. Bei meiner Mama in Cham gab‘s immer nur Kunsthonig. Es gab bei ihr aber auch keine Semmeln zum Frühstück.

Ich war fest entschlossen, mir in den Ferien von der Tante Fini, die zuhause in Landshut den Haushalt führte, auch eine Salzstange zum Frühstück zu wünschen, sie Zentimeter für Zentimeter mit Butter zu bestreichen und genüsslich davon abzubeißen, genauso wie es der Herr Präfekt jeden Morgen, außer am Tag des Herrn, machte.

Werner

Werner war schon das zweite Jahr in Etterzhausen. Er hatte ein Jahr zuvor die dritte Klasse besucht und zählte somit zu den Alten, zu den Erfahrenen, obwohl er vier Monate jünger war als ich. Werner war schlank, auffällig leptosom, blass und hatte blonde, fast weiße Haare, die ihm in Büscheln ausgingen, wenn ein Lehrer oder Präfekt daran zog. Was hin und wieder vorkam. Die Haare hingen dann zwischen ihren Fingern.

Werner hatte einen Zwillingsbruder, den Timo. Timo war dunkelhaarig und wirkte insgesamt besser genährt als sein Bruder. Sie waren zweieiige Zwillinge, die wie Pech und Schwefel zusammenhielten. Umso verwunderlicher war es, dass Werner mich als seinen Freund, seinen besten wohlgemerkt, auswählte.

Die Freundschaft mit Werner, die trotz aller Widrigkeiten ein ganzes Leben lang halten sollte, begann an einem tristen Herbstnachmittag, an dem ich keine Lust verspürte, mit den anderen nach draußen auf das große Spielfeld zu gehen. Ich blieb alleine im Schulsaal Vier zurück. Meinen Trix-Baukasten mit den gestanzten Metallteilen, Rädern, Schrauben und Muttern hatte ich auf dem Bücherregal vor dem Fenster platziert, das das Schulzimmer vom Präfektenzimmer trennte. Ein weinroter Vorhang verdeckte den Blick in das Zimmer des Präfekten.

Ich schraubte gedankenversunken an einem Traktor herum, den ich meinem Heimweh trotzend zu bauen beabsichtigte. Meine Gedanken waren, wie so oft, bei meiner Pflegemutter. Die Sehnsucht nach ihr ließ mir Tränen über die Wangen herablaufen.

Da kam ein blonder Junge auf mich zu, den ich mich bisher nicht anzusprechen gewagt hatte. Er legte seinen Arm auf meine Schulter, wie ein großer Bruder, und sagte: „Hast Heimweh, gell!“

Es war dies keine Frage. Es war eine Feststellung. Ich fühlte mich verstanden und auch ein wenig geehrt, dass ein erfahrener Schüler, ein alter Hase sozusagen, zu mir kam, um mich zu trösten. Ich wischte mit dem Ärmel die Tränen von den Wangen und schaute den Jungen von der Seite an, wagte aber nicht zuzugeben, dass ich ganz arges Heimweh hatte.

„Ich hab auch immer noch Heimweh nach meiner Mutti“, gestand der blonde Junge ganz offen. „Aber das gibt sich im Laufe des Schuljahres. Du hast doch auch Heimweh? Oder?“

Nun kamen mir trotz allen Bemühungen, sie zu unterdrücken, wieder die Tränen. Ich schluchzte so heftig, dass man es am Zucken meiner Schultern deutlich erkennen konnte.

„Ich darf meiner Mama nicht schreiben und sie auch nicht mehr besuchen“, vertraute ich dem Jungen an.

„Wie? Warum darfst du deine Mama nicht mehr besuchen?“

„Meine Mutter hat es mir verboten. Und der Herr Präfekt fängt jeden Brief ab, den ich an meine Mama schreibe oder den ich von ihr bekomme.“

Der Junge schaute ganz verwirrt. Wie? Mutter? Mama? Das war zu viel für ihn, um es zu verstehen.

Ich erklärte Werner meine Familienverhältnisse, dass ich eine Mama hatte, meine Pflegemutter, aber auch eine echte Mutter, die ich Mutti nannte, und eine Tante, die mich liebte, als wäre ich ihr eigenes Kind, die Tante Maja. Dann gab es noch die Tante Fini in Landshut, die für ihre beiden Schwestern den Haushalt führte.

„Meine Mama, das ist meine Pflegemutter. Bei der bin ich aufgewachsen. In Cham. In der Propsteistraße 6. Und die vermisse ich so sehr. Ich hab so Zeitlang nach ihr“, erklärte ich.

Der Junge atmete tief durch und zeigte mir damit, dass er meinen Schmerz erspürte.

„Das ist schlimm!“, bestätigte er, als hätte er das ganze Elend erfasst.

Und das tat mir gut.

„Ich bin der Werner. Darf ich mitspielen? Was schraubst du denn da zusammen?“

Von diesem Moment an waren wir Freunde. Unzertrennliche Freunde. Wir stellten auch schon bald fest, dass er der Junge war, dessen Koffer wir bei der Anreise im Auto den Berg hinauf mitgenommen hatten.