8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

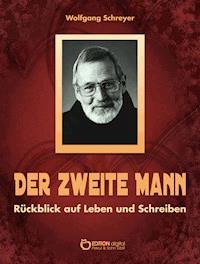

Wolfgang Schreyer erinnert sich seiner literarischen Anfänge. Der Autor bekannter Erfolgstitel überrascht das Publikum jetzt mit der schwungvollen Schilderung seines eigenen Lebens. Was wird aus dem Hitlerjungen von 1939? Ob im Elternhaus oder bei der Heimatflak, an der Front, in US-Gefangenschaft oder NKWD-Haft - auch an Albtraumorten treibt ihn der Wunsch, alles zu begreifen, was da geschieht, um es später stimmig zu erzählen. Magdeburgs Schwarzmarkt der 40er Jahre, das erste eigene Buch nebst Preisverleihung, Kämpfe mit der Zensur, Reisen nach Polen, in die Sowjetunion, nach Kuba, Portugal und in die USA: persönliche Dramen voller Anekdoten und exemplarischer Abenteuer. Aus mancher Begegnung oder Liebschaft, selbst aus dem Nachwende-Frust gewinnt Schreyer kostbare Erfahrung. Heute lockt es ihn mehr denn je, Menschen sichtbar zu machen - damit der Leser sich hier selbst wiederfindet: "...in Spiegelungen seiner eigenen Träume, Zweifel oder Ängste, so dass er all dem Großartigen, Komischen und Tragischen begegnet, aus dem, in wechselnder Mischung, unser Leben besteht." Wo Hoch- und Populärliteratur sich nahe sind, standen für DDR-Leser die Bücher Wolfgang Schreyers. Sieben davon wurden verfilmt. Sein Rückblick auf sechzig Schaffensjahre verblüfft durch Freimut auch im Privaten. Viele Kapitel lesen sich wie Thriller-Miniaturen: witzig, packend, handlungsprall, frech oder nachdenklich, nie klagend. Vom Hitlerreich bis zur Gegenwart ein sehr persönlich gefärbtes Bild unserer Zeit. "Ich kenne Wolfgang Schreyer seit langem, aus den DDR-Jahren und später. In dieser Zeit hat er sich von einem hochbegabten Abenteuer-Autor zu einem Philosophen entwickelt, der uns allen von seinem Reet-Haus in Ahrenshoop her eine Menge zu sagen hat. Davon legt sein Buch 'Der zweite Mann' gültiges Zeugnis ab." Stefan Heym

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 623

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Impressum

Wolfgang Schreyer

Der zweite Mann

Rückblick auf Leben und Schreiben

ISBN 978-3-86394-819-1 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien erstmals 2000 in Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH.

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Fotos von Nicolas Hübner

© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

Jeder Künstler hat seine Höhen und Tiefen. Mal ist er gefragt, mal ist er nicht gefragt. Das passiert jedem im Leben. Wenn er lange genug lebt.

Irwin Shaw

DER DUNKLE SPIEGEL

Man muss sich erinnern, bevor das Vergessen beginnt. Nur, wie weit da zurückschauen? Es ist, als stoße jegliches Erinnern in grauer Ferne an eine Glaswand, hinter der manches noch sichtbar, vieles erahnbar, doch nichts mehr klar benennbar wird. Für mich baut sich die Wand um das Jahr 1930 auf. Was jenseits liegt an matten Bildern, vagen Gerüchen oder fremden Notizen und Berichten, das soll mich hier nicht kümmern. Mag es auch Sitte sein - weder mit meiner Kindheit noch mit der Familienchronik will ich den Leser plagen.

Vor 45 Jahren, bei dem Versuch, in den Schriftstellerverband der DDR zu gelangen, wurde wie damals üblich auch nach der sozialen Herkunft gefragt, und ich schrieb: »Väterlicherseits Fleischer seit 1631« (da waren Magdeburgs Kirchenbücher mit der ganzen Stadt verbrannt), »mütterlicherseits verarmter polnischer Adel«. Man riet mir zu mehr Ernst beim Ausfüllen von Fragebogen, doch weder ließ sich der Sachverhalt leugnen, noch hegte ich den Wunsch, ihm etwas hinzuzufügen ... Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Als Autor, zumal wenn das Glück dir lacht, meinst du, es sei leicht, den eigenen Werdegang zu schildern. Bald aber geht dir auf, das heißt ja, ständig mit der Eigenliebe, mit deinem Narzissmus in Konflikt zu geraten, weil es dich fortwährend drastisch auf deine Unzulänglichkeit hinweist. Du schiebst das also vor dir her - als letzten Stoff, der dir mit Sicherheit verbleibt. In Wahrheit zögerst du, fängst einfach nicht an oder fährst nicht fort, weil du im ersten Kapitel schon spürst, wie die Erzählkunst oder die Routine dich verlässt; es geht halt nicht aus dem Handgelenk.

Dir ist, als ob du vor einen altersblinden Spiegel trittst und auf die trüben Stellen starrst, bestrebt, dich zu erkennen. Ein vages Bild, zerfließend im Wandel der Zeiten. Was siehst du wirklich, was legst du bloß hinein in das Gewirr dieser Flecken? Ja, dir ist klar, man neigt dazu, jedem, der schreibt - und noch dazu über sich selbst -, eine Absicht zu unterstellen. Er will es schönen, das Porträt, der Hund!

Unleugbar der Wunsch, da nachzubessern. Macht man nicht stets, worin man Übung hat? Der Retuscheur pflegt Garstiges zu tilgen. Kunst ist Weglassen, raunt sein Mephisto ihm zu. Er weiß ja, Ehrlichkeit kann gespielt sein, ein frischer Ton Kalkül - und ist es auch, wenn wie von ungefähr ihm Peinliches entfällt. Zwar wird das meiste auf der Welt für Geld getan, einiges zum Spaß, der nicht geringe Rest jedoch aus Eitelkeit.

Ach, die Versuchungen des Stils, des Plauderns. der Lesbarkeit und Eleganz! Selbst Freunden erzählt man von sich selten das, was einem wichtig ist, zugunsten dessen, was man für lustig hält. Ein Hang zur Anekdote hebt den Reiz und senkt den Wert des Mitgeteilten. Glaubwürdig sein will jeder, der seinem Tun ein Gewicht beimisst, größer als das der eigenen Person. Verführbar also bist auch du, was treibt dich trotzdem an? Vielleicht die Freude am Bohren, dein Forscherdrang. Was du da ausgräbst an rein Privatem, es kann sich für den Leser zum Bild einer größeren Wirklichkeit weiten - der Welt von gestern, solange du nur nüchtern bleibst.

Es gilt, sowohl aufrichtig als auch genau zu sein. Das Erste ist eine Tugend, das Zweite braucht Talent. Zusammen erst bringt dies uns der Sache näher, Punkt für Punkt. Ich hoffe, soviel Prägnanz zu entwickeln, dass aus meinen Skizzen ein Bericht, aus dem Rückblick ein Panorama wird.

Wo ich Gespräche zitiere, ist das kaum ganz wortgenau möglich. Es gibt keine Tonbänder und nur selten Notizen in meinem Tagebuch, die einen Dialog festhalten. Doch für mich Wesentliches ist mir gut im Gedächtnis, da fällt es nicht schwer, das Gesagte sinngemäß richtig wiederzugeben.

Ansonsten freilich nutze ich meinen Spielraum, hier Abläufe zu raffen und dort einen Vorgang bildhaft zu schildern - nie ganz ohne sinnfällige Vergleiche oder keckes Übertreiben, um möglichst lebendig und plausibel zu sein. Man soll mich ja lesen, mit einigem Genuss, und das legt es nahe, den Text auch lesenswert zu machen. Erfahrene Leser, von Kritikern zu schweigen, werden gewiss herausfinden, wo etwas zugunsten der Anschaulichkeit mehr frisch erzählt als trocken berichtet worden ist; und es steht ihnen natürlich frei, derlei als Kunstgriff abzutun.

Ilja Ehrenburgs Buch »Visum der Zeit« beginnt mit den Worten: »Ich kann keine Autobiografie schreiben. Leichter und üblicher ist es, in Versen über die eigene Person zu sprechen. Aber >sich hinsetzen und schön der Reihe nach erzählen< - das bringen allenfalls russische Intellektuelle fertig und auch sie nur in der Eisenbahn.«

Deutsche sollten es am Schreibtisch schaffen.

KEINE ANGST, ROSMARIE!

Ein sonniger Septembertag. Ich bin Pimpf, hab wichtigen Dienst, im Braunhemd, am Koppel das Fahrtenmesser. Blut und Ehre steht auf der Klinge, von meinem Onkel, dem Fleischermeister, verballhornt zu Brot und Käse. Dienst auf dem Fahrrad! Das ganze Fähnlein trägt in Magdeburg-Wilhelmstadt Gestellungsbefehle aus. Die rufen in fast jedem Haus Wehrpflichtige zur Fahne; darunter auch meinen Vater. Der ist ein lustiger kleiner Mann, weithin als rühriger Drogist bekannt. Nun lässt er die Familie zurück und das Geschäft, klaglos, wie es mir scheint.

Wir klingeln also, stören mit dem Papier Hausfrauen auf, Mütter oder Gattinnen, hören Jammerlaute - unfassbar, warum nur der Schreck: Filme haben uns die vorige Mobilmachung, den Kriegsbeginn 1914, als jubelnden Aufbruch der Nation gezeigt. Nun aber, 25 Jahre später, bleibt der Jubel aus. Hinter mancher Tür, die sich uns öffnet, peinliche Bestürzung. Nur wir selber sind stark, lassen forsch die Fahrradklingel schrillen, durch Seilzug ans Vorderrad gedrückt. So flitzen wir umher und verteilen hurtig unsere Post.

Mir Elfjährigem wird der Krieg sogleich zum Schauspiel, zur Kette toller Sensationen. Was sind dagegen die Geländespiele des Jungvolks, die im Kampf um eine Aktentasche gipfeln? Was die Karl-May-Romane, in grünes Leinen gebunden, das Stück zu fünf Mark? Selbst Filmhelden wie René Deltgen, Hans Albers oder Harry Piel schrumpfen da. Denn Krieg, das ist atemberaubend, ständig passiert etwas Umwerfendes, das naiven Genuss verschafft.

Kitzelnde Spannung, ein grandioses Gefühl. Das enorme Kräftemessen ist so unterhaltsam wie der Schlagabtausch zwischen Max Schmeling und Joe Louis. Wenn ich für 30 Pfennig im Kino sitze, dem Oli, und wenn mit drei pompösen Gongschlägen das Bühnenlicht zum Spektrum des Regenbogens wird, um beiderseits der Leinwand zu erlöschen, damit die Deutsche Wochenschau losschmettern kann - dann schürt das unsere Angriffslust und stillt sie auch gleich.

Gewaltig die Bilderflut der Frontberichte, wüst, oft verwackelt, höllisch dröhnend. Jäh dringt die Wehrmacht in Polen ein, und was ist Englands Antwort? Zehn Bristol-Blenheim-Bomber fliegen am zweiten Kriegstag den Flottenankerplatz vor Wilhelmshaven an. Und 14 Vickers-Wellington-Veteranen, kaum 300 Sachen schnell, bewerfen die Schlachtschiffe »Scharnhorst« und »Gneisenau« in der Elbmündung. Nichts richten sie aus, die deutschen Jäger im Genick! Ganze 29 Maschinen bietet die Royal Air Force auf, fünf verfranzen sich, sieben stürzen ab, der Rest kehrt kläglich heim ... Verdammt schwer, unserer Marine beizukommen, die es bei mir zu Haus zweifach gibt: en miniature als hellgraue Wiking-Modelle und in Weyers peniblem »Taschenbuch der Kriegsflotten«. Man kennt sich aus.

»Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern«, singt Heinz Rühmann im Radio, »keine Angst, keine Angst, Rosmarie! Wir lassen uns das Leben nicht verbittern ...« Das Kampfgeschehen dämpft sogar den Kummer daheim, wo eine frostige Hausdame einzieht zur Entlastung der Mutter, die das Geschäft weiterführt und dem Drachen freie Hand lassen muss. Selbst das Gymnasium verliert für mich an Schrecken. Ich hab eine Grundschulklasse übersprungen und bin dort oft unter Druck. Aber nun eilt gefürchteres Lehrpersonal zu den Waffen, es wird durch alte Herren ersetzt. Der Krieg als Vater aller Dinge ist so übel nicht. Der Feind hat ihn uns aufgezwungen, doch täglich spürt man, alles wird gut.

So wahrt der Krieg selbst dann noch seinen Zauber, als das britische Bomberkommando schon anfängt, die eigene Stadt zu streifen. Splitter von Flakgranaten klicken auf den Hof, die Hausgemeinschaft hockt im Luftschutzraum beisammen, sozial wie völkisch recht gemischt. Besucht mich ein Schulfreund, so lacht der über die Namen der anderen Mieter. Marx, Rogatschewski, Schrammetei und Zichorius heißen die; das klingt kaum nordisch, was sind denn das für Leute?

Die Ebendorfer Straße 39, das dreistöckige Fachwerkhaus mit Nebengebäude und 600 Quadratmeter Garten gehört meinem Großvater. Im Krisenjahr 31 hat der Fleischermeister es für 80.000 Mark gekauft. Dass ich dies aufgeschnappt habe, ärgert ihn. Ging ihm doch in der 23er Inflation »alles verloren« - wie hat er in acht Jahren soviel Geld anhäufen können? »Opa, was hast du in die Wurst getan?« Er winkt ab, nie hat er deren Güte mindern können. Handwerksstolz und Konkurrenzdruck sind davor! Nein, es ist nur seine Sparsamkeit, ausgeprägt über Generationen, der er all das verdankt.

Was zieht mich sonst noch an, außer dem prallen Po des Pflichtjahrmädchens Gerda? Zum Bild jener Tage zählt, neben den deutschen Heldensagen und den Sondermeldungen des Oberkommandos der Wehrmacht, auch die Jugendzeitschrift »Papagei« mit ihren fesselnden Bildern: Piraten auf Schatzinseln, Taifun im Gelben Meer, Gemetzel des Dschingis Khan. Und dann die Story eines Jungen, der mit seiner Freundin nachts zu einem rätselhaften Felsen vor der Küste schwimmt. Ein Geheimnis wollen sie lüften, doch man fasst und zwingt sie, mit anderen Sklaven ein Göpelwerk anzutreiben ... Tagträumend sehe ich das Pflichtjahrmädchen dort im Drehrad laufen, schikaniert von der Hausdame, die neidisch ist auf Gerdas Jugend, auf ihr festes Fleisch.

Solche Bildfolgen beflügeln die Fantasie, regen an zum Ersinnen eigener Geschichten. Die erzähle ich meinem Banknachbarn Hans Meier, aus dem mal ein Stadtschulrat von Magdeburg wird, und er führt mich auf langen Schulwegen durch Coopers Wilden Westen und die Welt der griechischen Sagen; ein Irrgarten familiärer Konflikte, in dem ich ohne Hans verloren bin.

Da meine Stoffe erfunden sind, misstraue ich den seinen und belauere ihn. Selber will ich lügen dürfen - was man mir auftischt, soll stimmen. Einmal, auf dem Heimweg von der Sportstunde, beginne er mit dem Satz: »Feuer, Feuer! So schallt es durch die Straßen von San Francisco ...« Weiter kommt Hans nicht, das ist mir zu dumm. Nie und nimmer, werfe ich ihm vor, fange so eine echte Erzählung an, also ausgedacht von ihm! Wir schlagen uns, zuerst mit den Turnbeuteln, dann mit Fäusten. Viele Jahre später klappe ich ein Buch von Friedrich Gerstäcker auf, und es beginnt: »Feuer, Feuer! So schallt es durch die Straßen von San Francisco.«

Da hat ein Feuersturm längst Magdeburg verheert. Noch liegt jene Winternacht fern vor uns, in der ein grausiger Luftangriff zweitausend Magdeburger tötet, 14 000 verletzt und die halbe Einwohnerschaft obdachlos macht. Schon jetzt aber, im ersten Kriegsherbst, gilt ein Verdunklungsgebot. Wie abenteuerlich! Man pinselt Bordsteinkanten weiß und steckt sich Leuchtplaketten an. Der Stromverbrauch geht auf 70 Prozent zurück, wie »Der Mitteldeutsche« schreibt, das maßgebliche Blatt.

Ein erstes, eher zufällig zerstörtes Haus wird lebhaft begafft. Bislang war so was bloß auf Jahrmärkten zu sehen, als Szene aus dem spanischen Bürgerkrieg, durch vergrößernde Bullaugen in den Zelten von Schaustellern. Elfmal Fliegeralarm im September 1940. Magdeburg liegt am Luftweg nach Berlin, britische Bomber üben noch schwächlich Vergeltung für die deutschen Schläge auf englische Städte. Zehn große Luftschutzbunker gibt es in Magdeburg, einer gleich vorm Stadttheater. Am 16. Dezember kracht es wiederum, die Verluste und Schäden sind gering. Wen's freilich trifft, den hat's getroffen, wie der Vater meines besten Freundes sagt.

Reservehauptmann ist der und Oberingenieur bei Siemens. Anstelle des »Volksempfängers VE 301«(die Chiffre spielt auf den 30. 1. 1933 an, den Tag der Machtergreifung), statt dieser »Goebbels-Harfe« also hat er ein Superhet-Radio, das trennscharf empfängt. Heimlich drehen wir es auf die Kurzwelle des Londoner Rundfunks. Feindsender. Todesstrafe? Ach was, uns lockt der Swing, von Tanzorchestern einst auf den Dachterrassen britischer Luxushotels zelebriert. Solch Wohlklang schlägt all das, was im Großdeutschen Rundfunk »leichte Unterhaltung« heißt und - aus Furcht vor »artfremder Negermusik« - nur den Geschmack unserer Eltern bedient.

Wir aber sind nicht von gestern, uns geht der Sound unter die Haut. Er macht selbst das couplethafte Kriegslied We shall hang up our washing on the Siegfried-line genießbar. Dass es den Fall des unbezwingbaren »Westwalls« besingt, steigert noch den Reiz. Durch das Fading, ein Überlagern von Raum- und Bodenwelle, schwankt die Lautstärke. So hören wir, nachmittags zu den Schularbeiten, »Music for your work« von BBC. Die ist wirklich uns zugedacht, auf deutsch eingestreute Sätze zeigen es, etwa: »Die Italiener haben in Albanien zehntausend Mann verloren.« Aus! Ohne Details und Kommentar. Wie eine Schlagzeile der Asphaltpresse. Und weiter mit »Bei mir bist du scheen« oder, betörend geschluchzt, »A Nightingale Sang in Berkeley Square« ... Das zieht einem glatt die Schuhe aus.

Im Glanz der Geigen, im Raunen der Saxofone entdecken wir, behext von Synkopen, jetzt das Gestachel der Propaganda: Sefton Delmer, ein Sprecher der BBC, antwortet Hans Fritzsche, dem großdeutschen Chefkommentator. Ein schnoddriger Brite, uns gefällt sein Sarkasmus, die Frechheit, der Akzent. Ein ausgebuffter Kerl, kommt von den Boulevardblättern der Fleet Street mit ihrer schmuddligen Wendigkeit, dem Hang zum Skandal. Sein Duellant ist ehrbar, ein Ministerialrat im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Der blumige Stil seines Chefs wird gern von uns nachgeäfft, in rheinländisch singender Sprachmelodie: »Ich mache mich zum Dolmetsch des gesamten Volkes, wenn ich erkläre - unser heiß geliebter Führer, in unwandelbarer Treue folgen wir dir!« Soviel Emphase finden wir lustig.

Hut ab jedoch vor Goebbels' jungem Mann. Als Beamter fraglos beengt, zeigt Fritzsche dennoch Witz. Natürlich muss er so tun, als ob kein Mensch die fremden Rundfunkstimmen kennt. Auf die Feindpresse und ihr Nachrichtenbüro, genannt Lügen-Reuter, drischt er ein. Und zwar gekonnt, nach allen Regeln der Haager Landkriegsordnung. (Ja, in der Tat, sechs Jahre später spricht ihn das Nürnberger Tribunal frei.) Als London etwa meldet, neue Jagdflugzeuge vom Typ »Spitfire« und »Hurricane« ständen bereit, verspottet Fritzsche die Namensgebung: Feuerspucker gehörten auf Jahrmärkte, und Hurrikan? Keiner sei auch nur 200 Stundenkilometer schnell.

Das Scharmützel bleibt volksnah, bildkräftig wie ein Gezänk bei Karl May, das Zweikämpfen vorausgeht oder sie ersetzt. (»Dein Hirn, Schurke, gleicht einem verbrannten Kuchen! Lass die Finger von den Waffen, du würdest dich bloß selbst daran verletzen.«) Wie erfrischend! Was der eine sagt, das wird vom anderen prompt madig gemacht. Als Fritzsche mal pausiert, um eine Wehrübung abzuleisten, mimt sein Kontrahent Besorgnis: Habe man den Nazi womöglich geschasst? Vielleicht, weil der seinen, Delmers, Argumenten nicht so recht gewachsen sei? Zurück am Mikrofon, vergleicht sich der Deutsche, aufgerückt zum Ministerialdirigenten, voller Hohn mit einem Pfahl im Schweinestall, an dem das träge Borstenvieh sich immer reibt - so zwanghaft, dass es traurig grunzt, wenn der Pfahl ihm mal fehlt.

Kein intelligenter Dialog, gewiss. Fast grundsatzlos, ohne Geistesblitz, da sprühen wenig Funken. All das macht kaum Sinn, dafür aber doch Spaß. Wie muss es mich erheitert haben, wenn derart Läppisches mir nach 60 Jahren noch im Gedächtnis ist. Nie überschritt das Palaver den Horizont von Quartanern.

Und da ist noch ein zweiter Grund. Seit mein Jahrgang lesen kann, gibt es in Deutschlands Öffentlichkeit keinen Streit mehr. Presse und Rundfunk sind gleichgeschaltet, verboten ist sogar Kunstkritik: Bücher, Konzerte, Vernissagen, Theateraufführungen und Filme werden, wenn überhaupt, bloß empfehlend besprochen. Das Dritte Reich gibt sich harmonisch. Ein jeder begrüßt, was ihm geboten wird, auf welchem Feld auch immer. Die öffentliche Meinung pflichtet grundsätzlich allem bei.

Wohltuend nach dem Parteiengezänk, den Saal- und Straßenschlachten der Weimarer Endzeit? Es entspricht bestimmt dem Ruhebedürfnis des angepassten Bürgers. Doch zugleich langweilt es, hemmt den Geist, zumal den jungen, noch rastlos beweglichen. Vielleicht ist dies ja der Preis des völkischen Erwachens, der unter dem Wahlspruch »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« zur nationalen Tat geballten Faust?

Mir steht der Sinn nach Widerspruch, den öffentlich keiner mehr riskiert. Am Radio erst spüre ich den Reiz der rauflustigen Gegenrede: Was stört mich deren kärgliches Niveau?

PERLEN VOR DIE SÄUE

Verpönt ist Widerspruch erst recht in der Schule. Die Wundertaten Christi sind tabu. Religionslehrer Willing zieht einen senkrechten Kreidestrich, der nach links Fransen kriegt: die Küste Palästinas. Rechts folgt der Jordan, unten das Tote Meer, oben der See Genezareth. Kein Platz für Einwände, der Ablauf liegt fest. Und wehe, »Pastor« Willing hört ein Prusten, wenn Jesus zu Kapernaum den gelähmten Hauptmann heilt und spricht: »Nimm dein Bett und wandele!«

Dann fragt der cholerische Glatzkopf krähend: »Was also ist das Besondere an dieser Heilung?« Jemand antwortet ihm: »Dass das Bett an Stricken herabgelassen wird.« Willing zerrt den Schüler am Ohr vom Sitz und drischt klatschend auf ihn ein.

Aber Herr Studienrat, ist Jesus denn nicht Jude gewesen? Willing weicht aus ins Matthäus-Evangelium: Eben die Juden hätten ja, wie durch den Apostel bezeugt, vom römischen Statthalter Pilatus den Tod des Heilands nachdrücklich gefordert, und zwar mit dem Satz: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!

Das nächste Mal empfangen wir ihn aufsässig, alle bei geschlossenem Mund summend. Es ist wie in einem Bienenkorb, Willing kann die Geräuschquelle nicht orten. Hilflos schreibt er ins Klassenbuch: Die Klasse summt, und geht einfach weg - geschlagen, für immer, in Pension. Der Religionsunterricht, widerstrebend nur geduldet von Oberstudiendirektor »Bubi« Schulze, dem kleinwüchsig-strammen Nationalsozialisten, endet mit dem Schuljahr zu Ostern 1939.

Geschichte lehrt ein netter alter Herr namens Heinrichs, anfangs noch im Gehrock, über den Schwalbenschwänzen ein umflochtener Knopf. Es lockt ihn, das NS-Rassendogma zu bespötteln, indem er sich selbst, den ergrauten Rundschädel tätschelnd, der minderen »ostischen Rasse« zuordnet. Wir halten ihn für einen, der Spoerls Roman »Die Feuerzangenbowle« entstiegen sein könnte. Stets spricht Heinrichs etwas zischelnd. Den Sturz des letzten Merowinger-Königs fasst er Speichel sprühend in einen Satz, der wegen seiner vielen Zischlaute nicht gleich verständlich, dafür aber legendär wird: »und schließlich wurde Childerich auf einem Ochsenkarren zum Märzfeld geschafft, wo ihm der Bart geschoren wurde.«

Sein Unterricht läuft wohl seit Jahrzehnten im mürben Gleis von Rede und Antwort ab. Der Singsang verträgt keine Störung. Fragt er zum Beispiel, worin der erste Mensch sich unterscheide vom Tier, so muss es heißen: Der Mensch kann Feuer anmachen und sich dank des aufrechten Gangs flink umdrehen. Richtig, weiter, sagt er und will etwas vom Faustkeil des Urmenschen hören. Stattdessen sagt jemand: »Aber die Kuh kann sich doch auch umdrehen.« Erörtert wird solch Einwand nicht, vielmehr knallt der brave Mann dem Störer das Lehrbuch auf den Kopf und befiehlt: »Schweigst du still!« Man hat ihm das Spiel, den Ablauf verpatzt.

Der Klassenlehrer, Dr. Erich (»Ete«) Bruchmann, ist als Mensch und Pädagoge für uns ein Gewinn, nur, wir würdigen das nicht. Er zeigt sich uns nämlich als ein von Zwangshandlungen geplagter Sonderling. So fällt es ihm schwer, an Kanaldeckeln vorbeizugehen, ohne zu probieren, ob und um welche Achse der Deckel wippt. Gewisse Dinge kann er nur mit einem bestimmten Fuß überschreiten, was zum jähen Schrittwechsel zwingt. Ein Kreidestrich vor der Klassentür vermag ihn sekundenlang aufzuhalten; hinterhältig haben wir den gezogen, damit er ihm zum Hindernis wird.

Ihn reizt auch der Pappbecher mit den Vitamin-C-Tabletten, die es im Krieg für uns gibt. Verstohlen schiebt er den hin und her. Er weiß sich von uns belauert und zwingt sich, den Becher nicht zu berühren. Erst in der Pause, scheinbar allein, vergisst er sich. Wir aber kleben am Türspalt, tuscheln uns den Tagesrekord zu, die Schubstrecke. Plötzlich verschreckt ihn ein Laut, er stürzt vom Podest zur Tür. Wir flüchten, den Letzten erwischt er noch, der ist nun unten durch bei ihm.

Drei Stufen tief kann man in seiner Wertschätzung sinken. Wer offen lacht über ihn, ist ein unverschämter Patron. Wer hinterrücks grinst, gilt als Geheimrat. Wer ihm nachstellt, den entlarvt er irgendwann als ein übles Element. Einer nach dem anderen wird derart markiert. Kein Täter entgeht ihm, sobald er uns stumm umstreicht und der Reihe nach furchterregend mustert. Wer schuldlos wirkt, der scheidet aus. In stupender Deutung unserer Mimik engt er den Kreis ein, bis sich die Schlinge um den wahren Täter legt.

Nur einmal nicht. Mir fällt ein Gegenzug ein. Ich bin der Benjamin der Klasse, es verlockt mich, ihr Clown, Kobold und Spiritus rector zu sein. Der Anschlag gilt dem Platz des Lehrers, und jeder muss mittun! Die einen heben das Podest, der Rest schiebt ihm ein Rundholz unter, alle sind beteiligt ... Dr. Bruchmann kommt, er merkt das Schwanken. Gewohnt, zu übergehen, was sich ihm nicht gleich erschließt - die Regeln der Mechanik sind ihm fremd -, verdrängt er den Eindruck von Instabilität. Bis er aufsteht, um ein Gedicht zu rezitieren. Das Podest senkt sich, der Klassenlehrer erschrickt, er strengt das übliche Verfahren an; diesmal ergebnislos.

So plagen wir den gutherzigen Mann. Dabei heißt es, seine Seltsamkeit sei kriegsbedingt, er soll einst in Flandern verschüttet worden sein. Man stellt ihm trotzdem Fallen. Alles auf der Welt, so sagt er, hat grundsätzlich zwei Seiten, Vor- und Nachteile nämlich, wer kann das wohl widerlegen? Wir versuchen es. Doch jedes Gegenbeispiel negiert er souverän, sogar zum Sport fällt ihm Nachteiliges ein. Bis jemand sagt: »Herr Doktor, und die Partei?« Da reißt er die Brille von der skurril eingedellten Nase. »Freundchen, wir kennen uns«, sagt er zu dem Sohn des Fischgroßhändlers Fricke, der ihn aufs Glatteis führen will.

Manchmal wirkt Bruchmann gehemmt, da befällt ihn ein Stottern. Dafür kleidet er sich gut, in graues Tuch, je nach Jahreszeit schattiert, mit Weste und passendem Schlips, sehr adrett. Eines Tages aber kommt er zur Englischstunde im hellblauen Jackett und lila Krawatte - wir sind baff. Aus der letzten Bankreihe trifft ihn das Goethewort vom »feuchtverklärten Blau«. Doch anstatt den Frechling zu strafen, erklärt er uns kleinlaut, die Farbgebung sei auch nicht nach seinem Geschmack, nur habe er, beim Einkauf mit der Punktkarte, gar keine Wahl gehabt.

Dann geht's zur Sache, die unregelmäßigen Verben, im Chor konjugiert. Ein paar Beugungen fallen weg, Verben wie spucken oder stinken hat er im Lehrbuch vorsorglich einklammern lassen, um Anstößiges zu umgehen. Da trifft er sonst auf unsere flegelhafte Unreife, die ihm das Leben vergällt.

Im Deutschunterricht schweift Bruchmann gern ab zu Goethes Leben. Umständlich wirft er Anker, holt aus bis zum Großvater mütterlicherseits, einem Gastwirt. In Säcken habe der sein Geld verwahrt! Wir denken an Kartoffelsäcke, gemeint freilich sind die Lederbeutel jener Zeit.

»Sturm und Drang«, sagt er verhalten. »Wo sind wir gewesen? Ah ja, in Straßburg haben wir ihn verlassen, beim Jurastudium. Es ist Juni, die blühende Natur entfacht seine Lebenslust. Anfang Zwanzig ist er, große glänzende Augen, ein erstaunlich hübscher Kerl, der da den elsässischen Landwein probiert und mit Bauerntöchtern schäkert. Auf einen Ritt geht's nach Sesenheim zum Hause des Dorfpredigers Brion. Durchaus kein steifer Pfarrhaushalt! Man neckt sich, tanzt sogar und spaziert hinab zum Rhein. Goethe spielt den armen Theologiestudenten, so was liegt ihm, sein Blick hängt an Friederike, der jüngsten Tochter, blonde Zöpfe, hüftlang. Beim Walzer zieht er sie eng an sich, in dem stillen Mädchen erwacht das Weib ...«

Unruhe. Der Lehrer überhört sie, fährt wie in Trance fort: »Spaziergänge nun entlang dem Ufer, durch sanfte Auen, durch Gebüsch. Der Fluss ist ja noch gar nicht reguliert dazumal. Goethe schreibt: Man ließ uns unbeobachtet. Und, klarer noch: Im Freien erst ist Friederike ganz sie selbst! Niemand weiß, blieb es beim Tändeln oder wurde es ernster, ging es womöglich bis zum Letzten? Ein Teil der Fachwelt meint, Goethe sei erst sehr viel später zu diesem tiefsten Erlebnis gelangt ... Denn keinesfalls passiert das bei der nächsten, seiner zweiten großen Liebe. Da lernt er, als Praktikant am Kammergericht in Wetzlar, auf einem Ball Charlotte Buff kennen. Zu seinem Schmerz ist sie verlobt, dem Bräutigam treu, also schon in festen Händen. So wird sie zum Vorbild der Lotte in den berühmten >Leiden des jungen Werthers<. Ein glanzvolles Stück Prosa, dutzendfach übersetzt! Die gebildete Jugend ganz Europas wird davon modisch beeinflusst, Jungs. Auch die Idee des Freitods bringt das Buch ihr nahe.«

Er verstummt, des Getuschels wegen, das sich gar nicht legen will. Buff, der Name amüsiert uns, die gebildete Jugend, ha! Nein, da ist nichts mehr zu retten, Bruchmann merkt, wieder mal entgleitet ihm die Klasse. »Perlen vor die Säue«, hört man ihn murmeln; er bricht den schönen Vortrag ab.

Schließlich drängt der Lehrer uns, auch die zwei anderen Romane Goethes zu lesen, wenigstens den wichtigsten, »Wilhelm Meisters Lehrjahre«. Das fällt mir jedoch schwer. In logischer Folge läuft die Handlung glatt von Abschnitt zu Abschnitt, trotzdem, sie langweilt mich; gewiss fehlt mir noch die Reife.

Nur, ein zweiter Anlauf viele Jahre später scheitert ebenso. Da tröstet es mich, in einem Essay aus Somerset Maughams Points of View auf folgenden Passus zu stoßen: »Wenn der Roman ein Misserfolg ist, so liegt das wohl daran, dass bei aller Genialität, hohem Intellekt und reicher Lebenserfahrung Goethe eine spezielle Begabung fehlte - mit ihr wäre er wohl als Romancier ebenso groß geworden wie als Dichter. Sollte mich jemand fragen, was das für eine spezielle Begabung ist, müsste ich ihm die Antwort schuldig bleiben. Offenbar muss ein Romanschreiber extrovertiert sein, sonst hätte er nicht den Drang, sich zu äußern; doch braucht er keine höheren geistigen Fähigkeiten als die etwa, die erforderlich sind, um ein guter Anwalt oder Arzt zu werden. Er muss lediglich seine Geschichte so spannend erzählen, dass er die Leser fesselt. Er braucht auch seine Mitmenschen nicht unbedingt zu lieben (das wäre ein bisschen viel verlangt), aber er muss sich leidenschaftlich interessieren; und er muss Einfühlungsvermögen besitzen, um in ihre Schuhe zu schlüpfen, um wie sie zu denken und zu fühlen. Vielleicht versagte Goethe als Romancier, weil ihm, maßloser Egoist, der er war, gerade diese Gabe fehlte.«

Das klingt mir höchst plausibel. Nach meiner geringen Erfahrung schließen Größe und Güte einander ja ziemlich aus. Und sonderbar, die Stelle ermutigt mich nun, selber zu fabulieren! Bin ich doch weder genial noch maßlos egozentrisch - da könnte vielleicht ein passabler Erzähler aus mir werden.

UND WER WAR SCHULD?

Glatteis, klirrender Frost. Der zweite Kriegswinter. Zieh alte Socken über die Schuhe, dann rutschst du nicht. Eisblumen am Fenster, 13 Grad minus seit Wochen. Daheim rückt man im kleinsten Zimmer zusammen, die gehetzte Mutter, das kaum dreijährige Brüderchen, der grimmige Hausdrachen, die dralle Gehilfin und ich. Der Allesbrenner bullert, frisst Fassholz aus dem Farbenkeller, abends wabert Arzneigeruch aus dampfenden Schüsseln. Medizinische Fußbäder und Dr. Schott's Frostsalbe lindern den Juckreiz der Frostbeulen. Im Geschäft fehlt es an Grippemitteln, an Hustensaft, an Felleinlegesohlen - wärmen wohl die aus Pappe auch? Bestens, versichert mein Vater, die sind doch elektrisch vorgeheizt! Zum Unteroffizier bei den Eisenbahnpionieren hat er's gebracht, jetzt auf Weihnachtsurlaub steht er gut gelaunt im Laden, verblüfft Kundschaft, veralbert das Personal und verbreitet Zuversicht.

Großmütig hat er mir erlaubt, seinen Fotoraum unterm Dach, gleich neben dem Trockenboden, in ein Labor zu verwandeln. Destillierschlangen, Glaskolben, Reagenzgläser, Bunsenbrenner, noch treibt man das ja auf. Mein Freund, der Ingenieurssohn, weiß Geschäfte in der Altstadt, wo es so was noch gibt. Wer uns abweist, von dem sagt er: Merken und im Frieden nichts mehr kaufen!

Auf meinem Geburtstagstisch liegt das Buch des Dr. Römpp: »Chemische Experimente, die gelingen«. Wir brauchen Brisantes, von der Straße pfeffern Gegner Schneebälle zu uns hoch, auch Glas brechende, mit Eiskern. Abwehr muss sein, doch sind wir so ängstlich, dass es uns misslingt, mehr als ein Quäntchen Nitroglyzerin zu erzeugen. Schwefelwasserstoff aber, das klappt. Bunte Christbaumkugeln füllen wir damit und schleudern sie vom dritten Stock hinab. Der Effekt ist bestialisch, die Zusammenrottung löst sich auf. Es stimmt schon. Wissen ist Macht. Und heißt es nicht in der Schule, Chemie sei das, was knallt und stinkt?

Der Klassenlehrer winkt mich, den als Geheimrat enttarnten, in der Pause zu sich. Beklommen fragt er nach Christbaumkerzen aus unserer Drogerie. Nein, mehr für ihn selber! Einer Schauspielerin der Städtischen Bühnen soll ich die bringen, ihrem noch ganz kleinen Kind zuliebe ... Die Filmkunst verschmäht Bruchmann als Kintopp, es zieht ihn zum Theater. Von fern verehrt er die zarte Schönheit, der man helfen muss, mit Kerzen. »Nur wenn erlaubt«, wiederholt er scheu, in Furcht, sein Wunsch könne Regeln der Kriegsrationierung verletzen.

Prompt bringe ich die Gabe der umschwärmten Frau, um meinen Stand beim Lehrer zu verbessern. Schüchtern bittet sie mich herein, ungeschminkt, nicht größer als ich. ein lockender Duft geht von ihr aus. Das nimmt mir den Atem, der Blick auf die zierliche Aktrice, eine Heldin hoher Kunst. Das also ist Fausts Gretchen in Zivil. Erwacht in dieser Kindfrau nur auf der Bühne das Weib? Ich hab die wunderschöne Dame auch als Luise in »Kabale und Liebe« erlebt, betört von ihrer Stimme und der Körpersprache. Wenngleich dann schwer schockiert vom Geschrei ihres Ferdinand. Das war mir äußerst peinlich. Dessen Ausbrüche haben mich so geniert, dass ich während der Pause, mit rotem Kopf im Foyer, keinen anzusehen wagte. Wie kann man sich nur so gebärden, sein Herz entblößen als Mann? Und dicht vor mir nun das Ziel solch zügelloser Leidenschaft! Oh, ich verstehe den Klassenlehrer, teile seinen Helferwunsch.

Bis auf die Stunden bei ihm und Fächer wie Geografie, Physik und Sport ist mir die Schule ein Graus. Wie viel Nutzloses wird uns abverlangt! Das düstere Realgymnasium in der Brandenburger Straße, schräg gegenüber der Kunstgewerbeschule mit ihren feschen Mädchen und Magdeburgs Feuerwehr, wird zum Grab meiner Freizeit, ja der Freiheit überhaupt. Mit seinem abschüssigen Hof, den ein Kriegerdenkmal schmückt, den verstopften Toiletten, engen Korridoren und tintigen, zerschnitzten Bänken ist es mir wahrlich verhasst.

Der Besuch kostet 20 Mark im Monat, das ist viel Geld, dafür gibt es fast ein Fahrrad, und der Nachhilfeunterricht bei dem Kaffee schlürfenden Fräulein Köhler verschlingt von beidem, Geld wie Freiheit, noch mehr. Bei mangelhafter Leistung aber - grobem Unfleiß, wie der Lateinlehrer Janotta näselnd sagt - droht Vergeltung, ausgeklügelt, abgestuft. Den Noten 5 und 6 nämlich folgt die Eintragung ins Klassenbuch, das Benachrichtigen der Eltern sowie der schlimme Satz: Wird von der Anstalt entfernt.

Der Fangschuss. Wir spüren, Janotta muss so drohen, er ist ein träger Mann. Bald nach dem Polenfeldzug kommt er frei vom Wehrdienst, untauglich. Es heißt, man habe ihm beim Kommiss in den Stiefel geschissen. Das mag ersponnen sein, rückt aber brutal seine Vertrottelung ins Licht. Nicht mal den Arm kriegt er hoch zum deutschen Gruß. Mit einem »Heitla«, das Heil Hitler meint, tritt er schlaff vor Klassen, welche er übernimmt, die Hand in Höhe des Bauches. »Mein Name ist Studienrat Janotta, wer lacht, wird eingeschrieben.«

Welch ein Fehlstart. Nie geht ihm das Törichte dieser Einführung auf. Sein Mangel an Instinkt lädt dazu ein, ihm auf der Nase herumzutanzen. Da flieht er in Routine, lässt uns Daten des alten Rom - sieben Hügel, acht Brücken, zwölf Theater und so fort - lateinisch herunterleiern, während er am Katheder döst. Gern rächt er sich an den drei schwächsten Schülern, röstet sie mit Fragen zur Grammatik und nennt sie »die Männer im jlöhenden Ofen«. Seine Seele ist wund, das verrät uns der Stoßseufzer: Ob ihr was lernt oder nicht, mein Jeld krieg ich doch.

Der Lehrkörper wirkt unpolitisch. Ist er das? Außer dem napoleonhaften Direx »Bubi« Schulze, dem kernigen Dr. Püschel und einem jungen Musiklehrer trägt kaum jemand das Parteiabzeichen. Allenfalls pro forma gehört man zur NSDAP. Musiklehrer Ludwig freilich, ein stattlicher Kerl mit gewelltem Haar, kommt zu Schulfeiern gestiefelt, im vollen Wichs der SA-Uniform, am Koppel die Pistole. Das ist auch kein Stilbruch, da man Kampflieder singt.

Anders sein Kollege, der sensible Herr Sterz. Einfühlsam dirigiert er den Telemann-Chor, lauscht, die Hand am Ohr, dem Klang seiner Stimme nach und empfiehlt sich Sextanern wahrheitsgemäß mit dem Reim: Papa Sterz hat ein gutes Herz. Wie um Ludwigs SA-Stiefel infrage zu stellen, geht er, sobald das Wetter es zulässt, barfuß in Sandalen. Es wird ihm schlecht gedankt, reizt es uns Lümmel doch dazu, im Gedränge vorm Musiksaal so zu schubsen, dass ihm jemand auf die Zehen tritt.

Undenkbar bei Männern wie Dr. Püschel. Schneidig und autoritär hat er, umweht vom Geist des Patriotismus, die Weichlinge Heinrichs und Janotta abgelöst. Nichts ist ihm tabu, selbst sein Hinken nicht; mehrfach erzählt er uns, wie es einst im Felde zu der Beinverletzung kam. Er bringt sogar seinen Stahlhelm mit - die Messingspitze schief, an der Wurzel von einer Kugel gestreift, in feldgrauer Tarnhülle. Tatsächlich eine Pickelhaube, Modell 1914! Als Reliquie wandert der Helm durch die Bankreihen, von uns scheu belächelt und respektvoll bestaunt.

Die Lehrerschaft ist, in Treue fest, so deutschnational wie wir. Der Leutnant a. D. Püschel trägt das zur Schau, deutlicher als der Rest. Sogar am Mantel steckt ihm das Parteiabzeichen, gleich neben der Leuchtplakette, die nächtlichem Zusammenprallen von Volksgenossen vorbeugt. Auch spornt er uns an, antike Texte zu modernisieren, weil das den Wehrgeist, die Dynamik hebt. Die Kampfelefanten der Karthager sollen wir »Hannibals schwere Panzer« nennen. Wo es um Kriegshandlungen geht, neigt sein Ausdruck zur Häufung sinngleicher Vokabeln; so was steigert ja die Wucht. Pleonasmen wie »Eisenpanzerzug« oder »Großkampf-Schlachtschiff« erfreuen ihn. Aus Caesars Schrift über den Gallischen Krieg, dieser Pflichtlektüre, will er hören, der Feind halte sich im Waldgebirge »versteckt verborgen«. Immer einen Zahn zu viel. Ganz Gallien scheint voller Waldgebirge, stets bricht da irgendwer heraus - Schleuderer, Bogenschützen, Reiterei, Partisanen -, um blutig zu erproben, »was die einen könnten und die anderen vermöchten«, wie es stereotyp heißt, wörtlich übersetzt. Püschel lässt es uns knapper und kraftvoller sagen. All das dient dem Waffengeklirr, der dröhnenden Wertsteigerung des Militärs.

Sein Abfragesystem ist so eisern wie die Marschordnung der Römer. Zwecklos, sich hinter dem Vordermann zu ducken. Es durchläuft die Bankreihen, immer zum nächsten springend. Die Einschläge verschonen keinen, wie an der Front bebt man davor, zumal in Latein. Erholsam Püschels Geschichtsunterricht. Er liefert holzschnittartige Bilder, oft mündend in die Frage: Und wer war schuld? Man geht kaum fehl, denn wenn das Mittelalter behandelt wird, ist die Antwort: Die katholische Kirche. Ist aber die Neuzeit dran, lautet sie korrekt: Die Juden ... Nur wer auch das noch verwechselt, der steht, beißend von ihm verhöhnt, als Schwachkopf da.

Püschel ist ein feuriger Erzähler. Schildert er uns einen Reiterangriff, ob nun der Punier bei Cannae oder der Preußen bei Vionville. so kommt er schnell in Rage. Er umspannt den Tisch mit Händen und Füßen, der wird ihm zum Schlachtross, das er rumpelnd feindwärts treibt. Krieg, das ist sein Glanz- und Schwachpunkt zugleich. Sind wir schlecht vorbereitet, so kann ein Satz schon uns die Prüfung ersparen: »Herr Doktor, wir haben uns in der Pause gestritten, uns ist nicht mehr klar, wie es seinerzeit zu Ihrer Verletzung kam.« Leuchtenden Auges folgt er dem Sog dieser Frage, lenkt sie ihn doch über das eigene Missgeschick hinaus auf erhaben Soldatisches hin.

Kläglich schwach bin ich in Latein, ohne Schummeln gelingt mir nichts. Trotzdem, einmal lobt Dr. Püschel mich überschwänglich. Er fragt, was muss der Gallierfürst Vercingetorix tun, um Caesar zu schaden? Der hat sein Doppellager zu beiden Seiten des Flusses, verbunden durch eine Behelfsbrücke seiner Pioniere, ganz professionell platziert und befestigt. Ich melde mich und lege preußisch kurz dar, nach Clausewitz nutze der Römer den Vorteil der »inneren Linie«, solange die Brücke steht - imstande, bald auf dieser, bald auf jener Seite überraschend Schwerpunkte zu bilden. Folglich muss Vercingetorix zuerst mal die Brücke kaputtmachen, sie durch Rammstoß oder ein Brandschiff zerstören.

Das entzückt den Studienrat. Jede gewaltsame Lösung begeistert ihn. »Schreyer denkt mit«, sagt er, zieht sein Notizbuch und gibt mir die Note 1! Es wird die Einzige bleiben in dem Fach, das mich oft verzagen lässt.

FRÜHLINGSERWACHEN

Mein Vater ist passionierter Fotograf. Sein Geschäft Ebendorfer Straße 7, Ecke Klopstockstraße, firmiert als Fotodrogerie. Hobbyfreunde sammeln sich um ihn. Sogar Pastor Trost, im nahen Gemeindehaus hat er meinen Bruder Bernd getauft, besucht den Ungläubigen, ist der auf Urlaub daheim. Aus Frankreich und der Ukraine bringt Franz Schreyer Fotos mit: Die Türme von Notre-Dame, geknackte Feindpanzer. Gewalt gegen Menschen wird ausgeblendet; keine Gehenkten. Dafür Vater in der Badehose, wie auf einer Pfadfinderfahrt. Später mehren sich Winterbilder, Rückzug im Schnee mit Panjewagen.

Im unbenutzten Herrenzimmer stehen Bildbände hinter Glas. Neben den Reihen der Klassiker, dem grüngebundenen Werk des Hermann Löns, John Knittels »Via Mala« und dem gelbbraunen Stapel der NS-Schulungshefte locken künstlerische Aktaufnahmen. Mich zieht das Bild einer Gleichaltrigen an, Vorfrühling benannt. Unter kahlem Geäst hebt das Mädchen, die Arme schwärmerisch breitend, knospende Brüste der Sonne entgegen.

Wie pikant. Freikörperkultur ist verpönt im Dritten Reich, das ficht den Vater nicht an. Was steckt noch hinter der bürgerlichen Maske? Man schätzt ihn doch, dutzendfach grüßend lüpft er zwischen Wohnung und Geschäft den Hut. Zärtlich küsst er die Mutter auf der Couch, doch mir fällt auch ein schlimmer Vorkriegsstreit ein. Er sei mit der Feinkosthändlerin von nebenan, einer üppigen Blondine, mal »intim« gewesen; was auch immer das heißt. Dass die Nachbarin ihr öfter Kakao mit Käsehäppchen serviert, nährt den Argwohn der Mutter. Und jetzt stöbere ich noch mehr Zeichen von Verruchtheit auf: Ein expressionistisches Drama, in dem der Vater ein erotisches Verlangen schwärmerisch, ja markerschütternd besingt, und ein Couvert voll höchst delikater Aktfotos.

Ein Triebmensch also, ein Filou. Das Stück erregt mich kaum, durch seinen hochtrabenden Ausdruck bleibt es mir fast unverständlich. Ich weiß ja, die Eltern haben sich in einem Theaterverein kennengelernt, dessen Laienspieler das Repertoire auch mal mit Eigenem würzten. Die Mutter war begehrte Heroine, der Vater galt als Schreibtalent. Mildernde Umstände! Der Verbindung beider Künste verdanke ich wohl mein Leben.

Die Bilder aber sind mir peinlich, obschon die Feinkostdame darauf fehlt. Schamlos posieren fünf, sechs Frauen aus dem Bekanntenkreis der Eltern, von mir als Patentanten, auch von Radpartien her, geschätzt. Wie hat Vater sie nur so entblößt vor seine Kamera gekriegt? Ich neide ihm diesen Mut, an dem es mir stets fehlt im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Das immerhin erheischt Respekt, es hätte mich mit seinem Laster versöhnt, wären die Körper bloß hübscher gewesen. Sie sind leider nicht so reizvoll wie die Nackten in den Bildbänden. Und so erscheint mir sein Tun als trauriges Zurschaustellen der Tanten, als Verrat am Schönheitssinn.

Längst sind Mädchen, nun Weiber genannt, keine Spielgefährten mehr. Sind sie dabei, stört es oder macht mich befangen. Sie haben sich in alberne Ziegen verwandelt, die Stampfersblumen sammeln und von der Kriegsflotte nichts verstehen. Bis auf ein paar Fabelwesen, die Friedlichsten in unserer Straße. Wie ihre Neugier wecken? Die Unschuld frühen Imponiergehabes ist dahin.

Vorbei die Zeit, da schlichtes Spielzeug genügt hat, sich anzunähern. Der Holzroller zum Beispiel. Anstatt den heiß ersehnten Tretroller zu kaufen, hat mir mein sparsamer Vater ein Kistchen auf das Trittbrett geschraubt und Werbezettel hineingepackt. Die weisen mich aus als wichtiges Kind - die Drogerie gehört mir mit. Und zweifelt ein kleines Mädchen das an, lasse ich uns im Laden, ohne zu bezahlen. Eukalyptusbonbons geben, peng.

Erst nach der Einschulung erwacht Begehrlichkeit in mir, vielleicht dank der Geschlechtertrennung. Die 10. Gemeindeschule in der Hindenburgstraße nimmt zwar, anders als das Gymnasium dann, auch Mädchen auf, doch nur in eigenen Klassen. Wir sehen sie bloß auf dem Pausenhof, den man im Uhrzeigersinn brav umschreiten muss. Unter dem strengen Blick des spitzbärtigen »Papa« Müller, der einen Apfel pellt; die Schale hängt ihm lang vorm Bauch. Die Mädchen sind uns unerreichbar, sie werden zu Geschöpfen einer rätselhaften Welt.

Star der Pausen ist die neunjährige Sonja, ein Schneewittchengesicht. Wenn jemand unberührbar ist, dann sie. Doch jäh bricht einer das Tabu. Der ärgste Rüpel meiner Klasse stürzt sich auf Sonja und greift nach einem Busen, der ihr erst noch wachsen muss ... Für ihn setzt es Rohrstockhiebe. Heimlich aber billigen wir den Zugriff, wünschen uns für den Moment solcher Wonnen durchaus an seinen Platz.

Ich bin verliebt in Sonja. Handgreiflichkeit ist nicht mein Ding, da bleibt nur List. Beim Turnen behaupte ich, im Umkleideraum drei Groschen entdeckt zu haben. Tatsächlich gehören die mir, sind mein karges Taschengeld. Doch vor uns waren die Mädchen hier, folglich schickt man mich, den ehrlichen Finder, in Sonjas Klasse. Mir klopft das Herz - mein erstes freches Wagnis! Der Wert von sechs Eiswaffeln steht auf dem Spiel.

Aber es geht gut. Keine Schülerin ist so gemein, das Geld für sich zu beanspruchen. Weil sich kein Eigentümer meldet, spricht Rektor Hübner als höchste Autorität den Fund mir selber zu. Er lobt mich, und auch Sonja nimmt mich wahr. Gehe ich an ihrem Haus vorbei, taucht der Schneewittchenkopf manchmal im Fenster des Hochparterre auf, sie ruft mich beim Vornamen. Ein leiser Gruß, den hab ich mir erschlichen und bereue nichts. Süßer Lohn der Lüge, wenn die Fee »Wolfgang« sagt.

Ein sportliches Missgeschick kündigt die Pubertät an, ohne dass ich fasse, was mir da geschieht. Beim Turnen streift mich das Klettertau im Schritt, bewirkt ein wellenartiges Glücksgefühl. Reine Lust, noch kein Samen, der mich befleckt und blamiert hätte. Sonst schaffe ich's dreimal hoch am Tau, jetzt hänge ich fest, im Rausch eines rhythmischen Kitzels, dem anfeuernden Zuruf des Lehrers entrückt. Dunkel bleibt der Zusammenhang dieser irren Empfindung mit dem Schielen nach Mädchen. Doch ein Tor zum Reich der Sinne hat sich mir geöffnet, ich hab den unerschöpflichen Urquell sexueller Freuden entdeckt.

Unerschöpflich? Immer langsam. Im Pausenhof des Gymnasiums. der Wilhelm-Raabe-Schule, kursiert ein Gerücht. Es betrifft die pubertäre Selbsthilfe, deren Vollzug wir uns erst hämisch vorwerfen, dann verschämt eingestehen. Einen Schulfreund hat sein älterer Bruder gewarnt, er möge sich hüten. Wohl sei das Gerede der Eltern von bleibenden Gesundheitsschäden purer Quatsch, aber »Tatsache ist: Dreitausend Schuss hat der Mann bloß«.

Das klingt glaubhaft, es lässt uns zögern. Man muss kein Mathematiker sein, um zu erschrecken. Simple Schätzung schon ergibt, wer weiter so diesem Laster frönt, der ist mit 35 Jahren fertig, halt ein Greis. Da übt man lieber Selbstbeherrschung. Nur fällt das schwer, wenn erotische Fantasie uns plagt.

Deren frühe Frucht sind die Schülerwitze. Sie rücken weg von der Verdauung, zur Fortpflanzung hin. Und mangels anatomischer Kenntnisse kann ich dem oft nicht folgen. Zwar amüsiert mich der Irrtum jener Frau, die vergisst, den Zettel »Hinterstübchen zu vermieten« an ihr Haus zu kleben, sich versehentlich draufsetzt und das Angebot nun ahnungslos spazieren trägt. Ganz lustig, doch wieso brüllt die Meute lauthals erst, als ein Student die Frau fragt, ob's auch das Vorderstübchen sein dürfe, und sie erwidert: Nein, da arbeitet mein Mann?

Ähnlich unklar bleibt mir die Pointe der Story von dem Bauern, der vom Feld kommt, das Fahrrad des Pastors erblickt, ihn nirgends sieht und »Paster, Paster« über den Hof ruft. Worauf sein Weib atemlos aus der Scheune antwortet: » Besser wie deiner!« Ich merke bloß, es müsste heißen besser als - doch was ist mit »deiner« denn gemeint?

Die Rätsel häufen sich. Ihre Lösung ruht, dick verhüllt, im Nachtschrank der Mutter. Ein Standardwerk der 30er Jahre, Vanderveldes Erfolgsbuch »Die vollkommene Ehe«. Heikles benennt der Autor, als Ratgeber von Gebildeten, oft lateinisch. Trotzdem erklärt mir sein Text mit all den Schautafeln die Lage und das Zusammenspiel der Zeugungsorgane. Dazu noch, gleichfalls bedenkenswert, das Abweichen der weiblichen von der männlichen Erregungskurve.

Letztere steigt steil an, treppenartig, das erlegt uns Zurückhaltung auf, sonst misslingt die Synchronisierung. Ich lerne, wie wichtig ein sorgsames Vorspiel ist, das manch einer noch immer für entbehrlich hält. Auch sprachliche Feinheiten sind hilfreich. Der Autor rät uns, nicht mehr »Begattung«, sondern »Vergattung« zu sagen - rückt dies doch das Vollwertige, also die Gleichberechtigung beider Partner ins Licht; wenigstens für die Dauer des Paarungsaktes.

Wer das Buch so verschlingt und sich den Inhalt merkt wie ich, der steht auch ohne erotische Praxis im Freundeskreis als Fachmann da. Von jetzt an rede ich in dieser Sache mit. Kein Witz, und mag er noch so dumm sein, ist mehr an mich verschwendet. Wenn da etwa hinter vorgehaltener Hand erzählt wird, der Führer Adolf Hitler habe seine Kinderlosigkeit mit dem Satz erklärt, ihm sei halt keiner gewachsen, so weiß ich nun sehr wohl, was da gemeint ist.

FLÜCHTEN ODER STANDHALTEN ?

Der Dienst im Jungvolk wird bald lästig. Mittwochs und samstags antreten, exerzieren, Altstoffe sammeln oder der übliche Vortrag? Das Leben des Führers, sein Kampf gegen Rot Front, die Novemberverbrecher, das Versailler Diktat und Weimar: 14 Jahre Schmach und Schande! Unterm Dach der Baufirma Jakob Petri hocken wir, in den Holzduft mischt sich der Geruch regenfeuchter Uniformen. Derlei Ausdünstung drückt aufs Gemüt. Wie schön ist dagegen das Aroma von Kletterwesten, den gelbbraunen Jacken des Bundes Deutscher Mädchen: Leider nur selten zu erschnuppern. In allen Gliederungen der »Bewegung« sind die Geschlechter strikt getrennt.

Ich soll mitmachen, das wünschen meine Eltern. Wie viele ihrer Freunde haben sie die neue Zeit begrüßt. Schließlich, so konnte es nicht weitergehen, mit der Arbeitslosigkeit, all den Bettlern, die sich im Hausflur wärmen, und dem Niedergang des Handels, der die Mutter zwang, die kleine Filiale in der Schillerstraße aufzugeben. Hitler und die seinen, verströmen sie nicht Frische, Gemeinsinn und Sauberkeit? Wie schlicht der Führer sich doch kleidet, wie gut er spricht! Baldur heißt der neue Heizofen im Wohnzimmer, ein flotter Allesbrenner, nach dem Lichtgott der Germanen. Und man weiß, dass dies auch der Vorname des schmucken Reichsjugendführers ist.

Wirklich, es geht aufwärts. Zwar, den Vater plagt ein Albtraum, den er mir erzählt. Ihm gehört ein ulkiger Kleinwagen, aus Baumrinde, die während der Fahrt Stück für Stück abblättert, bis das Auto ganz zerfällt. Ich bin gerührt, den Tränen nahe, so greifbar schildert er das. Eben, noch vor seinen älteren Brüdern und zu deren Verdruss, hat er tatsächlich ein Auto gekauft, bei der Firma Göckeritz & Dreikorn in der Herderstraße. Den blauen Adler Trumpf Junior für 2.800 Reichsmark, 25 PS, Frontantrieb und 100 Sachen schnell, obschon man ihn besser nicht über 80 jagt. Hebt man den Beifahrersitz heraus, hat sogar der Korbkinderwagen des Brüderchens Platz. Nahe dem Dorf Lindhorst, am Südrand der Letzlinger Heide, kauft die Sippe zwei Hektar halbhohen Kiefernwald mit einer soliden Laube als Sonntagsziel. Während der Opa Zaunpfähle setzt, flechte ich mir abseits eine Hütte und locke die hübscheste meiner drei Cousinen herein.

Familienurlaub ist undenkbar, die Konkurrenz schläft nicht. Ein paar Sommer lang verreise ich gleich zweimal, mit dem Vater in die Alpen, mit der Mutter an die See. Einmal rollt Franz Schreyer nur mit mir an Bord bis zur Schweizer Grenze. Die Rückbank lässt er weg, beide sind wir so lütt, dass uns - den Kopf im Kofferraum - das Auto als Quartier dient, wenn Hotelzimmer zu teuer sind. Der Vater schafft es, im Gasthof ein Stück Braten vom Teller weg einzuwickeln, zum späteren Verzehr. Der Liter Aral kostet 39 Pfennige, wovon 20 schon Steuer sind. In schwarzroten Lettern, Vaters gotischer Schattenschrift für den Laden, prangt in der Adler-Garage, erbaut von der Firma Petri, das Hitlerwort »Ich liebe den Kraftwagen über alles, denn er hat mir Deutschland erschlossen«. (Das steht nach 65 Jahren dort kaum verblasst noch immer an der Wand; nur die Quelle hat der Nachbesitzer, ein Tierarzt, weggekalkt.)

Und dann das Zeltlager der Hitlerjugend bei Lüttgenziatz, nach einem Gepäckmarsch von 34 Kilometern in zwei Tagesetappen mühsam erreicht. Zwölfmannzelte, Kopf auf dem Tornister, die Füße an den Zeltpfahl stoßend, der einmal im Regensturm niederbricht. Hoch beim Trillerpfiff, Frühsport, Fahnenappell, miese Verpflegung und statt des WC nicht mal ein Plumpsklo, bloß der Donnerbalken! Da schluchzt mein Freund Fritz, nach Hause will er! Wir trösten uns mit Brausepulver aus der Drogerie, Himbeer- und Waldmeistergeschmack, und halten durch, zwei Wochen lang.

Zäh wie Leder und flink wie Windhunde, so sollen Pimpfe sein. Boxkampf und Raufen bei Geländespielen, das macht mir gar nichts aus. Daheim hängt ja ein Punchingball neben dem Paar dicker 12-Unzen-Handschuhe für mich. Wer nicht kämpft, hat schon verloren - Sprüche aus Marinebüchern. Vorwärts, und drauf! Das Wort des späteren Großadmirals Tirpitz aus dessen Torpedobootzeit. Dies im Kopf, trete ich auch gegen Stärkere an, um mich zu beweisen, gehe lieber knockout, als zu kneifen. Einen, der sich tapfer schlägt, den müssen sie doch achten? Ein Stück Schneidezahn und das gerade Nasenbein sind kein zu hoher Preis für die Gewissheit, hart wie Kruppstahl zu sein.

All das ist vor dem Krieg gewesen, es ändert sich rapide. Jetzt gilt der Soldat mehr als ein Jungvolkführer, und mit der Freiwilligkeit schwindet die Begeisterung. Das Kriegsjugenddienstgesetz stellt ein Verweigern unter Strafe, es droht mit Arrest. Mir schreibt die Mutter Entschuldigungszettel, sie braucht mich im Laden, zum Farbeanrühren, Fässerrollen und Eintüten von Kräutertee. In der Hitlerjugend wittert man darin den Hochmut des Oberschülers. Ein Gleichaltriger mit grünweißer Schnur verübelt mir den Witz, vor unserem Schaufenster mit dem Plakat »Heilkräuter« habe ein Besoffener gefragt: Nicht mehr Hitler?

Wehrertüchtigung ist angesagt. Ich kann mich vor dem Lager drücken. Kriegsspiel - es wurzelt im Gebrüll der Straßenbanden, der Kämpfe um die nahe Schanze, das alte Fort 5 der Festung Magdeburg. Da bin ich noch klein, nur einer von denen, die Straßendreck in Tüten füllen. Hauchdünne Tüten aus der Bäckerei Schulz oder von Bäcker Becker, für Anisplätzchen oder die runden Amerikaner. Daraus werden nun Staubbomben! Auf ganzer Straßenbreite dringen wir vor, Dreck schleudernd, heulend weicht der Gegner aus; Zweikämpfe sind selten.

Anders daheim. Die Haushälterin M. haut zu, wenn ich mich ihr widersetze. Etwa meinem Bruder beistehe, den sie bis zum Erbrechen füttert. Noch ist der Drache stärker, hat längere Arme. Da springe ich aufs Sofa, und erst von dort winkt mir Erfolg. Vorwärts, und drauf! Die Furie steckt erstmals mehr ein. Im Triumph wende ich mich von ihr ab, da drischt sie mir noch den Topf, aus dem sie Bügelwäsche besprengt hat, ins Kreuz. Gemäß dem Lehrsatz des Strategen Clausewitz: Greife an, wenn der Feind glaubt, gesiegt zu haben, und dann da, wo er es am wenigsten vermutet ... Ein letzter Schlag voller Hass.

Hochsommer 1942, Deutschland siegt an allen Fronten, die Hitlerjugend ruft zum Ernteeinsatz. Ein Bonze der Gebietsführung strapaziert den Satz: rein technisch-organisatorisch. Und der Kreisleiter Krause, so trinkfroh wie der Reichsorganisationsleiter Dr. Ley, hält uns im Zeughaus am Domplatz eine Rede. Vor all den Fahnen dort gipfelt sein schriller Appell unfehlbar in dem Krause-Wort, auf das man wartet: »Wir stehen hier an einer historischen Stätte, hier ha'm se schon vor tausend Jahren gekämpft!«

Tags darauf vergeht uns das Lachen. In dem Dorf Bellingen nahe Tangermünde empfängt uns ein Bauer namens Tonne. Einen Neubau sollen wir ihm trockenwohnen, bloß Stroh hat er hineingeschüttet. Und ihm Kartoffeln ausbuddeln im Geniesel. Der Mann spricht von »Nebelregen«, doch schon gießt es, bald sind wir durchnässt. Mein Freund »Bube« Fahlbusch ist Fähnleinführer, auf dem Dienstweg meldet er, man nötige uns, mit Ostarbeitern das Klosett zu teilen. Für Magdeburgs HJ-Stab skandalös: Mangel an Rassenhygiene! Bestürzt nimmt der uns dem Tonne weg. Wir kommen zu einer keifenden Bäuerin. Die hat zwar Strohsäcke fürs Gesinde, ist aber so geizig, dass sie uns morgens mit Milchsuppe abspeist, stets angebrannt, voll toter Fliegen; wie Rosinen schwimmen die darin.

Fiebernd liege ich darnieder, arg verschnupft, Opfer des zum Nebelregen geschönten Wolkenbruchs. Da hinkt der Altbauer herbei, um den fremden Faulpelz aufs Feld zu treiben. Glaubt er mir denn mein Kranksein? Schief grinsend kommt er zurück, er sagt: »Dann sollst du deinen Lohn auch kriegen ...« Eben noch rechtzeitig verrät mir der Knüppel hinter seinem Rücken, was der Greis im Schilde führt. Ich springe hoch, schnappe mein Zeug, entwische ihm. Das Dorf hat eine Bahnstation, der Nichtsnutz aus der Stadt kann sich noch retten. Er kämpft nicht und verliert den Arbeitslohn.

Ein letzter Urlaub an der Nordsee bringt mich mit der Mutter durch das bereits bombardierte Hamburg nach St. Peter Ording. Dort steckt der Bruder im Kinderheim. Die Trennung hat ihn verstört, er freut sich kaum, uns wiederzusehen, bleibt schweigsam. Endlich, mit dünner Stimme: »Mutti, meine Schippe ist weg ...« - »Halb so schlimm. Berndchen! Was spielt ihr denn so im Heim?« - »Mit Buntsteckern und Perlen.«

Der zaghafte Blondkopf rührt mich, ich will ihn von Anfang an beschützen. Dabei bin ich, kommt's mal drauf an, selbst so scheu wie er. Das merkt die schlanke Claudia, die sich mit mir anfreundet im Quartier, der schlichten Unterkunft, wo man das Waschwasser morgens im Eimer hinabträgt und ins Freie schüttet. Aus purer Langeweile, so mein Argwohn, nimmt die Sechzehnjährige vorlieb mit mir. Oder was ist ihr Motiv? Sie stellt sich ungeschickt, kann den Ball nicht fangen, und der Wind rollt ihn in die Dünen.

Keine Badezeit, es herrscht Ebbe. Böen jagen über den gelb gekräuselten Grund des Wattenmeers, die silbrig zitternden Pappeln und den Dünensand. Das Gras biegt sich, kleine Wirbel tanzen. Unter ziehenden Wolkenschatten liegen wir in einer Mulde, im Salzhauch der See, und sehen den Möwen zu. Mit reglosen Schwingen kippen die weg, segeln ins Unendliche davon. Das Mädchen und der Träumer, ganz ungestört allein. Claudia tut, als sei ihr kalt. Fröstelnd hat sie mich an einen Fleck gelotst, wo uns weder der Wind noch ein fremder Blick erreicht. Der Ball ist vergessen, wir finden ihn nie wieder. Und nun windet ihr lieblicher Leib sich spielerisch so, dass mein Arm unter ihren Bademantel rutscht. Der gehauchte Satz, was ich denn da vorhab mit ihr, soll mir einreden, ich sei der Verführer und ihr werde es schwer, sich dem kecken Zugriff zu entziehen.

Die Situation ist da, vielfältig durchgespielt in meiner Fantasie, mit all dem Verlangen und der gescheiten Theorie, entnommen dem Lehrbuch Vanderveldes. Aber ich, ein Stück kleiner und zwei Jahre jünger als die Göttin der Lust, ich zaudere, gierig und beschämt zugleich. Jene Versteifung, mit der nach meinem Kenntnisstand doch zu rechnen war, geniert mich heftig. Zumal mir klar wird, dass Claudia die sofort bemerkt und als ihr Werk begreift.

Ach, weshalb verlässt mich bloß der Schneid? Wo bleibt die innere Stimme, die mir sonst vor jedem Wagnis rät: Vorwärts, und drauf? Um uns nur Wind, Sand und Einsamkeit - das Unermessliche, die traurige Schönheit der Natur. Und im Nachhall der Vorwurf an mich selbst, das Gefühl der vertanen Chance, schon mal ein ganzer Kerl zu sein.

VOR SONNENUNTERGANG

Das graue Magdeburg mit seinen Radfahrwegen, die durch Grünanlagen und hinab zur Elbe führen! Nie wieder ist die Stadt so voller Geheimnis für mich wie kurz vor ihrer Zerstörung. Per Fahrrad durchstreife ich sie vom Zentrum bis an den Rand. Anfangs von dem schimpflichen Wunsch getrieben, einen Autounfall mitanzusehen. Im Karree vorm Hauptbahnhof sind Zusammenstöße denkbar, da quetsche ich mich gern in den wüsten Nachmittagsverkehr.

Bin ich jedoch zu Fuß, ist mein Blick nach innen gekehrt. Ich nehme wenig wahr, lebe in den Bildern meiner Fantasie. Die entrollen sich leichter, wenn auch ich mich bewege. Damit aber niemand den Träumer in mir sieht, trage ich zur Tarnung eine Aktentasche. Man soll glauben, ich sei beschäftigt, in irgendeinem Auftrag unterwegs. Nie kommt mir der Gedanke, dass dies gar keinen kümmert.

Die Streifzüge führen mich auf dem Weg zum Freibad-Stadion »Neue Welt« durch das elende Puppendorf, armer Leute Quartier. Andere Viertel wirken wohlhabend, elegant. Mein Sinn für Ökonomisches erwache. Krass das Gefälle zwischen Arm und Reich, viel Ungerechtigkeit ist auf der Welt, wie überwindet Hitler die? Durch die Idee der Volksgemeinschaft.

Was aber liegt der wirtschaftlich zugrunde? Chancengleichheit doch wohl kaum. Zwölf Jahre nach der Geschäftseröffnung hat mein Vater 40.000 Mark gespart. Das reicht für eines der hübschen Einfamilienhäuser, mit denen er liebäugelt. Ladeninhabern wie ihm billigt die Partei »gesundes Gewinnstreben« ausdrücklich zu. Sein Gehilfe bringt monatlich 140 Mark nach Hause, knapp 70 Pfennig die Stunde. Ohne den Kredit des Großvaters für die Firmengründung hätte mein Vater auch nicht mehr.

Und was ist mit all dem Geld, gescheffelt von Generalvertretern der Markenfirmen oder mühelos kassiert an der Berliner Börse? Wie man am 6. September 1941 liest, notiert das 7 ½-prozentige Daimler-Benz-Papier mit 209 Punkten, Dynamit Nobel liegt bei 133 und die Continental-Gummi-AG erhöht ihr Grundkapital um 54 auf 88 Millionen Reichsmark. 14 Prozent Dividende für die Aktionäre: »Die Werke sind gut beschäftigt«. Das riecht nach Kriegsprofit ... Was trennt solche Raffgier denn von jüdischem Spekulantentum?

Die seriöse »Magdeburgische Zeitung« schreibt im letzten Vorkriegsjahr, das Monatseinkommen einer hiesigen vierköpfigen Durchschnittsfamilie sei von 267 Reichsmark für 1934 inzwischen auf 370 RM gestiegen. Damit hält Magdeburg die Mitte zwischen Großstädten wie Stuttgart, Bremen und Berlin ganz oben auf der Skala und Breslau nebst Königsberg sowie allen Ruhrgebietsstädten (außer Düsseldorf) am unteren Rand. Dort werden weniger als 250 RM verdient, während man auf dem Dorf kaum 150 RM für je vier Köpfe hat! Laut Statistik der Finanzbehörde, die das Einkommen der Betuchten mit den Arbeitslöhnen flott zum »Gesamtreichsdurchschnitt« zusammenzieht. 6 000 Dienstboten gibt es in Magdeburg, halb soviel wie im gleichgroßen Bremen. Drei Viertel der Haushalte haben ein Radio, vier Prozent Telefonanschluss.

Meine Streifzüge gelten neben den Gründerzeitvillen der Reichen auch anderen Zeugen von Baukunst. Der ehrwürdige Dom, die Ausstellungshallen im Stadtpark mit dem Aussichtsturm, einem Wolkenkratzer New Yorks klein nachgebildet, die wilhelminische Hauptpost, Barockfassaden am Breiten Weg und das bizarre Fernmeldeamt, errichtet in der Ära des umstrittenen Stadtbaurats Bruno Taut, die düsteren Kasematten des alten Festungsgürtels, all das ist mein Ziel.

Falls ich eins habe und nicht bloß auf Pirsch bin - mich an Schulmädchen hänge, die da vor mir herradeln, in windgebauschten Röcken, deren Träger auf dem Rücken heller Blusen zur Taille hin zusammenlaufen. Das reizt ja noch mehr als Architektur. Im Sog flatternder Zöpfe ramme ich im Glacis, dem Park am einstigen Ringwall der Festung, einen weißen Pfahl, der den Fußweg vom Radweg trennt.

An den Hundstagen jenes Sommers zieht das Stadtzentrum mich an. Sein zur Elbe abstürzendes Gassengewirr heißt Knattergebirge. Zwar hat man das Holperpflaster kürzlich asphaltiert, der Name jedoch bleibt, wie die Gerüche nach Fisch, Kohl, Schweiß und Urin. Einen Hauch von Verfall auch der Sitten, von Trunksucht und geiler Intimität gaukelt die Einbildung mir vor. Es soll eine Bordellgasse hier geben, schwer zu finden, nicht mehr kenntlich vielleicht. Die freilich suche ich dort vergebens. Sie verläuft, kaum 80 Meter lang, parallel zur Himmelreichstraße nahe der Ulrichskirche und heißt schlicht Nobben.

Deftig klingen die Straßennamen: Katzensprung, Faßlochsberg, Bibelgasse, Nadelöhrgasse, Schwibbogen, Fette Hennen-, Grüne Arm-, Dreien Brezel-, Braune Hirsch-, Blaue Beil- oder Rothe Krebs Straße. Nahe dem Kaiser-Otto-Denkmal am Alten Markt steht ein Abort, dessen Betreiberin einen unverblümt fragt: Groß oder klein? Der Weg von dort zum Haus meiner Großeltern mit der Fleischerei führt durch die Spiegel Brücke den Krummen Berg hinab zum Knochenhauer Ufer, dem historischen Sitz der von Räucherduft umwehten Innung.

Das schadhafte Gemäuer speichert die Hitze. Dachpappe, vor schiefes Fachwerk gepinnt, wirft in teerigen Wellen die Glut zurück. Proletarisch unbekümmert lassen da junge Weiber nutzlose Kleidungsstücke schon mal weg. Das nimmt mir beim Herumstreichen oft den Atem. Auf der gewundenen Treppenstraße Krummer Berg passiert es - dicht vor mir greift ein Bursche so einer leicht geschürzten Frau stumm an die Brust. Das trägt ihm klatschende Ohrfeigen ein. Es sieht nicht so aus, als sei mein Gelüst abwärts, der Elbe zu, leichter zu befriedigen. Bloß die Schaulust lässt sich stillen.

Wenige Schritte weg davon, in der Oberwelt, gibt es Sex-Appeal auf höherem Niveau. Zwischen dem Bismarckdenkmal am Scharnhorstplatz und dem Zentraltheater flanieren junge Damen in duftigen Sommerkleidern über den Breiten Weg, den wir Broadway nennen. Sie sitzen im feinen Café Meffert oder im Schlosscafé (am Breiten Weg 30,1. Stock) und lassen sich gern von Offizieren in die Kammerlichtspiele führen, Broadway 141. Wenn nicht gar in die Hozo-Bar am Westrand der Prachtstraße nahe dem Eingang zum Alten Markt, wo es dank der Kaffee röstenden Firma Hirte würzig bitter riecht. Spricht jemand sie an, so sagen sie: »Bitte belästigen Sie mich nicht.« Das haben ihre Mütter sie gelehrt.

Zwölftausend Kinositze hat die Stadt, doch wie ein Mädchen auf nur einen davon kriegen? Was nützt mir ein schicker Anzug, vom Vater gekauft in Paris? Der französische Zweireiher mindert mein Selbstvertrauen, statt mir Sicherheit zu geben. So lang ist das schmal geschnittene Jackett, dass die helleren Hosenbeine getrennt erscheinen, was ganz gewiss komisch wirkt! In fremden Mienen suche ich das hämische, auf mich gemünzte Grinsen. Die Eleganz gerät mir zur Qual.

Doch »Bube« Fahlbusch, mein Gefährte, nennt den Anzug prima. Zu edel gestreiften Hemden trägt er die Krawatten seines alten Herrn, eines Großkaufmanns. Er schätzt mich halt, und mir imponiert die Souveränität, mit der er sein Fähnlein kommandiert. Oder dem Ober des Hotelrestaurants »Bismarck« gegenüber dem Hauptbahnhof fünf Pfennig Trinkgeld lässt, um freundlich anzufügen: »Machen Sie sich 'nen vergnügten Sonntag, aber werden Sie nicht leichtsinnig!« Der Spruch mag aus einem Spielfilm sein, doch welch ein Mut, ihn zu verwenden.

In diesem Sommer radeln wir zum kalten Steinbruchsee des »Stern«-Clubs, hinter der Doppler Mühle links an der Olvenstedter Chaussee. Das Freibad »Poseidon«, ein Rest des Forts 9 im Norden der Elbinsel Großer Werder, gilt als Schlammloch. Besser schwimmt man in der Badeanstalt »Katerbo« direkt in der Alten Elbe. Und oberhalb des Crakauer Wasserfalls, gegenüber der Parkgaststätte »Salzquelle« mit ihren Strandkörben, ein Stück echter Sandstrand. Auf dem Stadtplan heißt er »Riviera«: Lümmelplatz derer, die sich keine Urlaubsreise leisten können, schon gar nicht an die See. Das Wasser braust, es riecht nach Phenol, die Töchter der Armen wirken leicht erreichbar. Im Trikot sehen sie nicht schlechter aus, sind weniger behütet und machen sich nicht so kostbar wie die Lyzeumsgänse aus gutem Haus.

Leicht erreichbar? Nicht für mich. Auf einer Radtour stehen am Großen Silberberg ein paar Zigeunerwagen. Als Pimpfe haben wir da mal ein Geländespiel am Lagerfeuer mit Kampfliedern (»Uns geht die Sonne nicht unter«) gekrönt. Nun sitzt vor dem Hügel ein frühreifes Kind von indischem Typus in süßem Nichtstun. Nähe suchend oder gar Berührung, will ich dem Mädchen einen Apfel schenken, steige aber bloß ab, zehn Schritte weg, und lege das Fahrrad ins Gras, um zu tun, als sei daran etwas defekt. Blickt sie träge zu mir hin, wende ich den Kopf. Sie rührt sich kaum in ihrem knappen, bunten Kleid.

Wo ich sprachlos bin, hilft mir die Musik. Auf dem Heimweg begleitet mich das Lönslied »Drei Zigeuner fand ich einmal ...« Meine Mutter, die perlend Chopin spielt und sich zu Schubertliedern selbst begleitet, hat mich beharrlich zur Klavierstunde geschickt, fünf Jahre lang. Viel Geld gesteckt in ein Talent, das sich aufs Gehör beschränkt, auf das Speichern von Melodien; die in Moll sind mir am liebsten. Der Weg zum Unterricht führt über die »Schanze«, da trödele ich herum, drücke mich vorm stümperhaften Abspielen öder Etüden und lange auch mal mit Schmutzfingern bei der pikierten Lehrerin an. So bringe ich's nie zum Teilnehmer der mütterlichen Hauskonzerte.

Mehr als Klavierspiel lockt das Kino. In einem Fridericus-Rex-Film, Prädikat staatspolitisch wertvoll, warnt ein General die Majestät davor, den starken Feind frontal zu attackieren. Und statt zu entgegnen, seinen Preußen sei nichts unmöglich, sagt der König schlicht: »Das kann man auch nicht.« Ich bin beeindruckt: Vernunft geht über Kampfgeist pur.

Noch schärfer finde ich den Film »Wir tanzen um die Welt«. Revuegirls auf dem Kinoplakat! »Tanzen und jung sein«, schmettern die, während der Held, von seiner Liebsten verlassen, sich nach ihr verzehrt. Er singt ein Lied, das zum Schlager wird: »Einmal wirst du wieder bei mir sein ...« Frontsoldaten, die es im Wunschkonzert des Großdeutschen Rundfunks hören, rührt das zu Tränen.

Spitze freilich ist »Der Mann, der Sherlock Holmes war«. Hans Albers und Heinz Rühmann drehen da als »Master« Holmes und » Doktor« Watson ein tolles Ding. Uns zwei, Fahlbusch und Schreyer, reißt es so mit, dass wir uns wie die beiden nennen. Der Spitzname »Doc« hängt mir seitdem an - kein unbedingt schmückendes Attribut. Es macht mich zum Zauderer, ich hege stets Zweifel, bin wohl gedankenvoll, ansonsten aber der zweite Mann. Tatsächlich, gern ahme ich vor manchem Streich, ausgeheckt von dem Freund, Rühmanns Bänglichkeit nach: »Master, willst du's wirklich tun?«

So nämlich fängt unser Kultfilm an.

BILDNIS EINES LEUTNANTS

Am Fuchsberg, einem flachen Hügel südlich des Dorfes Olvenstedt, steht seit Langem eine Batterie schwere Flak. Da sie kaum jemals feuert, mangels Anlass, fiel sie uns nie auf. Auch vom nahen Freibad aus hat keiner von uns sie bemerkt. Jetzt aber, während bei Stalingrad ein Rest der 6. Armee in Gefangenschaft geht, kommen wir unterm Winterhimmel auf dieser tristen Kuppe an. Es ist der 15. Februar 1943.

Zwei sechste Klassen, die Untersekunden des Realgymnasiums. Mit 15 Jahren, höchstens 16, sind wir noch nicht wehrpflichtig. Statt des Gestellungsbefehls gilt für uns ein Heranziehungsbescheid. Wir werden auch nicht vereidigt, sondern dienstverpflichtet. Solch sprachliche Feinheiten folgen dem Ordnungssinn, dem Streben nach Korrektheit; des deutschen Amtsträgers höchstes Gut. Trotzdem, man lässt uns wissen, wir setzen hier reguläre Flaksoldaten frei, für die bedrohte Ostfront.

Das gibt uns ein Gefühl von Wichtigkeit. Das Vaterland ruft! Klaglos parieren wir, »fassen« Drillichzeug und Ausgehuniform mit Skimütze und Überfallhosen aus blaugrauem Fliegerstoff. Links neben dem Luftwaffenadler, der die Brust schmückt, die Hakenkreuzbinde des Hitlerjungen am Ärmel - schade! Fühlen wir uns doch bald als ganze Krieger, wenn auch bei halbem Sold: 50 Pfennig pro Tag.

Die Batterie wird 1./539 genannt, sie hat vier 8,8-cm-Geschütze. Ihre Stellung ist weder umzäunt noch getarnt. Wozu auch, nur nachts fliegt der Feind ja an, wenn überhaupt. Weit verstreut die Geschützwälle, Unterstände, Messgeräte und Baracken. Durch Lattenroste vernetzt, damit man bei Regen nicht in den Bördeschlamm tritt. Tief unten, in einer abgesoffenen Lehmgrube, modert ein totes Schaf. Abseits dreht sich bei Alarm ein Parabolspiegel der Funkmessstaffel. Und an klaren Tagen fern die Silhouette der Stadt, die wir schützen sollen. Die vertrauten Kirchtürme sehen aus wie auf Kupferstichen aus alter Zeit. Tillys Fußvolk oder seine Pappenheimer, so haben sie wohl Magdeburg erblickt.

Wir merken rasch, Herr der Batterie ist nicht ihr Chef, Hauptmann Baier, sondern dessen Vize, der Leutnant Molketin. Wo er auch auftaucht, die Silberkordel am Käppi, das Haar rundum hochrasiert, da wird man gejagt, belehrt, bestraft; halt diszipliniert. Erträglich hingegen sein Unterricht. Da hebt er ab, der macht ihm Spaß, da geht er so weit, uns mit heller Stimme den Yankee-doodle vorzusingen: A Yankee boy is trim and tall and never over fat ... So rank steht er selbst vor uns, in den Sprunggelenken federnd, über den roten Kragenspiegeln das schmale Gesicht mit der Nickelbrille: Ein Perfektionist, platzend vor Energie, vor Kommandolust. Um die Vierzig ist er, im Zivilleben Lehrer in einer märkischen Kleinstadt, für Englisch und Mathematik. Sein Mund ähnelt einem in Klammern gesetzten Minuszeichen.