7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Drei Generationen Frauen sind in diesem Schicksalsroman untrennbar miteinander verwoben. Die Bauerntochter Annemarie, ihre Tochter Elvira und die Enkelinnen Hanna, Lydia und Christin – sie alle kämpfen um ihr Glück, ihre Liebe und um ihre Träume. Vom kleinen Odenwald – Dorf Schollbrunn bis in den hintersten Winkel Indiens – jede findet ihre Bestimmung auf ganz eigene Weise.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 502

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

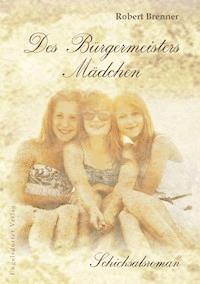

Des Bürgermeisters Mädchen

Robert Brenner

DES BÜRGERMEISTERS MÄDCHEN

Schicksalsroman

Engelsdorfer

Verlag

2012

Hinweis:

Sämtliche Handlungen und Personen sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen,

deren Namen oder Lebensläufen wären rein zufällig.

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag

Alle Rechte beim Autor

Titelfoto © Masson - Fotolia.com

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

www.engelsdorfer-verlag.de

Inhalt

Die Schollbrunner Oma

Die Bürgermeister-Dynastie Philipp

Hanna, die Kinderärztin

Die soziale Lydia

Das Nesthäkchen Christin

Besuch aus Kanada

Weihnachten in Anatolien

Endlich wieder daheim, doch …

Bürgermeister-Wahl

Unerwartete Entscheidung…

Familien-Zuwachs

1. Kapitel

Die Schollbrunner Oma

Dichter Nebel lag zäh über den Höhen des Odenwalds; die Tage wurden spürbar kürzer, ein langer und kalter Winter signalisierte sein baldiges Kommen. Es war im Jahr 1941, als der Schollbrunner Landwirt Friedrich Horn damit beschäftigt war, am Abend seine neun Kühe und fünf Schweine zu versorgen. Der Bauernhof – gerade mal fünf Hektar groß – war die Ernährungsgrundlage der Großfamilie Horn, zu der vier gesunde Mädchen und zwei stramme Jungen gehörten. Die schweren und steinigen Odenwaldböden verlangten den Bauern vieles an Kraft und Ausdauer ab, um einen einigermaßen guten Ertrag zu erwirtschaften, mit dem sie ihre Familien ernähren mussten. Die älteste Tochter Annemarie, Jahrgang 1924, war gerade mal siebzehn Jahre alt, als sie am frühen Abend zum Stall ging, um dem Vater beim Versorgen der Tiere zu helfen. An der Stalltür angekommen, hörte sie, dass es drinnen laut war und ihr Vater verzweifelt klingende Selbstgespräche führte: »Es wird höchste Zeit, dass von den beiden Großen eine aus dem Haus geht und ihren Lebensunterhalt selbst verdient; ich weiß bald nicht mehr, wie ich die vielen hungrigen Schnäbel sattkriegen soll.«. Erschrocken blieb Annemarie stehen und lauschte mit Entsetzen den Äußerungen ihres Vaters. Sie wusste sofort, dass sie und ihre ein Jahr jüngere Schwester Erna gemeint waren.

Annemarie war in der kleinen Dorfschule zwar Klassenbeste und wollte nach der Schulentlassung in der nahegelegenen Kreisstadt Mosbach Verkäuferin lernen, doch leider bekam sie, wie so viele andere in dieser Zeit, keine Lehrstelle. Auch in der Kleinstadt Eberbach gab es keine Möglichkeit, als Lehrmädchen unterzukommen. Es war Krieg, und es herrschte zu dieser Zeit überall große Not an Ausbildungsplätzen, weshalb das Familienoberhaupt beschloss, dass sich Annemarie nach der Schulentlassung auf seinem Bauernhof nützlich machen müsse, bis sie in einer Fabrik arbeiten und Geld verdienen könnte. Außerdem hielt der Vater es für vernünftig, wenn sich seine Tochter in der Landwirtschaft kundig machte, um vielleicht später einmal einen jungen Bauern aus dem Dorf oder aus den Nachbargemeinden zu heiraten. Friedrich Horns Ziel war, dass aus Annemarie eine gestandene Bäuerin werden sollte. Sie war zwar in der Feld- und Hofarbeit schon recht geschickt, aber einen Bauern zu heiraten und lebenslang die Bäuerin spielen, das wollte sich das zarte Pflänzchen absolut nicht vorstellen. Einer der Gründe für diese Abneigung war mit Sicherheit auch die Situation ihrer Mutter, die mit ihren einundvierzig Jahren doch schon recht abgeschafft und verschlissen wirkte. Natürlich haben zu diesem Zustand auch ihre sechs Kinder beigetragen, die sie innerhalb von siebzehn Jahren zur Welt gebracht hatte.

Jedes Jahr an Allerheiligen kam Tante Irma, die jüngste Schwester des Vaters, aus Heidelberg zu Besuch, um zu ihrem Elterngrab zu gehen. Dieser Besuch war vor allem für die großen Mädchen immer etwas Besonderes; denn Tante Irma war eine gut gekleidete und vornehme Stadtfrau, eine sehr gepflegte Erscheinung, die den Kindern immer mal wieder kleine Geschenke mitgebracht hat. Ihr Mann, Onkel Rolf, hatte eine gute Anstellung beim Zollamt: Er war Büroleiter im gehobenen Beamtendienst mit sicherem Einkommen.

Im Verlauf des Nachmittags ergab sich die Möglichkeit, dass Annemarie für einen kurzen Moment mit ihrer Tante in der »Guten Stube« alleine war. Sie nutzte die Gelegenheit und erzählte ihr von den Äußerungen des Vaters im Kuhstall. Mutig fragte sie die Tante, ob es denn in Heidelberg keine Möglichkeit gäbe, eine Lehrstelle oder eine andere Anstellung zu finden. Tante Irma spürte, dass ihre Nichte großen Kummer hatte. Sie nahm das Mädchen in den Arm, drückte es beherzt und fragte, für was sie sich denn interessiere. »Verkäuferin in einem großen Kaufhaus würde ich gerne werden«, entgegnete sie. Die Tante überlegte kurz und gab ihr zur Antwort: »Da müsstest du aber bis zum Frühjahr warten; denn unter der Zeit während eines Jahres werden in der Regel keine Lehrlinge eingestellt, und außerdem würde dies ja auch mit der Handelsschule kaum noch möglich sein, da inzwischen ja das laufende Ausbildungsjahr schon halb vorüber ist.« Annemarie senkte entmutigt den Kopf – die Enttäuschung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Tante Irma jedoch dachte kurz nach, nahm ihre Nichte erneut in den Arm und fragte: »Muss es denn unbedingt die Verkäuferin sein? Könntest du dir vorstellen, eventuell auch bei einer Arztfamilie im Haushalt zu arbeiten?« Annemarie überlegte. Der Vorschlag der Tante war zwar nicht ihr Traumberuf; doch sofort erinnerte sie sich wieder an Vaters Äußerungen, in denen er ja zum Ausdruck gebracht hatte, »dass endlich eine aus dem Haus geht.«

Annemarie schaute auf und fragte die Tante: »Wieso fragst du? Wüsstest du eventuell eine Stelle für mich?«

»Ja«, entgegnete Irma, »ich kenne in Heidelberg eine Arztfamilie, die auch vier Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren hat und für den Haushalt dringend eine Hilfe sucht. Es sind beide liebe und nette Leute; ich bin davon überzeugt, dass es dir bei der Familie gefallen könnte.« Ohne zu zögern und ohne Rücksprache mit den Eltern signalisierte Annemarie, dass sie sich für die Stelle interessiere, da sie ja arbeiten gewohnt sei und außerdem mit ihren kleineren Geschwistern im Elternhaus auch gut zurechtkomme.

Als die Mutter mit dem Kaffee ins Zimmer kam, berichtete ihr Annemarie sofort von dem Gespräch mit der Tante. Die Mutter war von den Neuigkeiten ihrer Ältesten völlig überrascht, da sie von den Äußerungen ihres Mannes nichts mitbekommen hatte. Sie liebte ihre sechs Kinder abgöttisch; aber ihr war auch bewusst, dass es der Lauf der Zeit ist, dass ihre »Große« nicht für immer zu Hause bleiben, sich um die jüngeren Geschwister kümmern und auf dem Feld arbeiten möchte. Frau Mama spürte: Die Zeit war gekommen – Annemarie will sich abnabeln. Außerdem gestand sich die Mutter ein, dass ein Esser weniger am Tisch der kargen Haushaltskasse nicht gerade abträglich wäre. Der Vater, der wenig später ins Zimmer kam, wurde von seiner Schwester sofort von den möglichen Veränderungen seiner Tochter informiert. Er machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und kommentierte dies mit der Bemerkung: »Zeit wird es ja, dass eine das Haus verlässt; wir platzen ohnehin schon aus allen Nähten.«

Die Tante verließ gegen Abend das Haus mit dem Versprechen, schon am nächsten Tag mit dem befreundeten Ehepaar das Gespräch zu suchen. Annemarie war von dem Vorschlag ihrer Tante dermaßen aufgewühlt, dass sie vor lauter Hoffnung, dass es mit der Stelle klappen könnte, in dieser Nacht kaum ein Auge zumachen konnte. In dem schönen und romantischen Heidelberg, in dieser märchenhaften Stadt am Neckar, sollte sie in Zukunft arbeiten und leben dürfen!? Ein einziges Mal war sie bisher in Heidelberg gewesen, als sie mit ihrer Mutter Tante Irma besuchen durfte. Aber sie hatte diesen einen Tag in so guter Erinnerung behalten, dass sie am liebsten vom Bett aufgestanden und sofort nach Heidelberg gelaufen wäre. Bei einer Arztfamilie, sicherlich ein feiner Haushalt mit schöner Wohnung, sollte sie künftig wohnen und wirken dürfen!? Sie konnte ihr mögliches Glück noch kaum fassen.

Tante Irma besuchte, wie versprochen, am nächsten Tag die befreundete Familie des Arztes Dr. Spessart, die in der Hauptstraße wohnte, und informierte sie über ihre Neuigkeiten. Sie hat natürlich versucht, ihre Nichte ins allerbeste Licht zu rücken und deren Vorteile als »Mädchen vom Lande« herauszustellen: Lieb, ehrlich, fleißig, intelligent, brav und hübsch sei sie, ihre 17-jährige Nichte Annemarie. Leonie Spessart und Irma waren schon viele Jahre gut befreundet, so dass jene ohne Bedenken auf die Empfehlung ihrer Freundin vertraute. Ihre spontane Antwort lautete: »Wenn sie will, kann sie schon am kommenden Montag bei uns anfangen.« »Da wird sie sich aber freuen! Aber willst du Annemarie nicht erst einmal sehen?«, gab Irma zu bedenken. »Nicht nötig; ich vertraue dir. Wenn du sagst, sie ist in Ordnung, und sie passt zu uns, dann wird es schon so sein«. Irma bestärkte ihre Freundin in ihrer Entscheidung noch dahin gehend, dass sie sich keine Sorgen machen müsse; denn sie wäre ja schließlich in ihrer Nähe, falls irgendwelche Probleme auftreten würden. Noch am selben Tag verständigte Irma ihre Nichte über das einzige Telefon der örtlichen Poststelle. Sie vereinbarten, dass Annemarie bereits am kommenden Sonntag anreisen und zunächst für eine Nacht bei ihr schlafen könne. Von dieser guten Nachricht war das Mädchen außer sich vor Freude, Tränen des Glücks rollten ihr über die geröteten Wangen: Endlich raus von zu Hause, endlich raus aus der Großfamilie und weg von der schweren Feldarbeit!

Versehen mit vielen guten Verhaltensregeln seitens der Eltern, fuhr Annemarie am folgenden Sonntag frohen Muts mit dem Zug nach Heidelberg. Sie genoss die Fahrt durchs liebliche Neckartal mit all seinen Städtchen und Dörfern sowie deren Sehenswürdigkeiten. Am Karlstor-Bahnhof wurde sie von Tante Irma und Onkel Rolf erwartet. Natürlich hatte sie ihr schönstes Sonntagskleid angezogen, das zwar einfach und bieder war, aber gut zu ihrem hübschen und freundlichen Gesicht stand. Auf dem Weg zum Haus kamen sie auch am Anwesen der Arztfamilie vorbei, das sich in der Nähe des Theaterplatzes befand. »Hier, in diesem großen Haus, wirst du ab morgen wohnen, und wir hoffen, dass du dich wohlfühlen wirst«, sagte Onkel Rolf. Annemarie konnte es kaum erwarten, ihre künftigen Herrschaften und deren Familie kennenzulernen. Tante Irma legte ihr noch so ganz beiläufig ans Herz, dass sie sich für sie verbürgt hätte und von ihr erwarte, dass sie sich der Familie gegenüber nett und aufgeschlossen verhielt. »Aber wäre ich von deinem guten Charakter und lieben Wesen nicht überzeugt, hätte ich dich ja nicht empfehlen und mich dafür verbürgen können.« »Danke, Tante Irma, danke dass du dich so für mich eingesetzt hast; ich werde dich niemals enttäuschen!«, versicherte ihr die Nichte.

Am nächsten Morgen um 7.30 Uhr war es dann soweit: Annemarie schlug der Puls bis zum Hals, als sie mit ihrer Tante an der Klingel der Abschlusstür läutete und Frau Spessart öffnete. »Na, da seid ihr ja schon! Herzlich willkommen, Fräulein Annemarie!« Während Annemarie die groß gewachsene, schlanke und sehr gepflegte Frau so Anfang 40 taxierte, erstarrte sie fast vor Ehrfurcht. Mit einem Kloß im Hals und zurückhaltender Stimme begrüßte sie ihre vornehm wirkende Chefin mit den Worten: »Guten Morgen, Frau Doktor Spessart.« »Den ›Doktor‹ lassen wir aber weg; denn der Doktor ist mein Mann, und ich bin ›nur‹ seine Gattin. Sag’ einfach Frau Spessart zu mir.«

Die beiden Freundinnen begrüßten sich ebenso herzlich. Leonie, so hieß die Frau des Arztes, lud die Gäste spontan zu einer Tasse Kaffee ein. Während der Unterredung spürte Annemarie, dass das Verhältnis ihrer Tante zu Frau Spessart von großer Zuneigung geprägt war.

Natürlich war in der Wohnung auch jede Menge Kinderlärm zu hören; denn es war für die Rasselbande ja gerade Zeit, zur Schule zu gehen. Frau Spessart stellte ihrer neuen Hausangestellten die Kinder kurz vor und nannte dabei auch deren Namen und Alter: Harald war mit dreizehn der Älteste. Ihm folgten Thea mit zwölf und Margit mit zehn Jahren. Jüngster der Truppe war Moritz, der bereits auch schon acht Jahre alt war. Allesamt waren sie muntere und aufgeweckte Kinder, die Annemarie auf Anhieb sympathisch fanden.

Entgegen ihrer anfänglichen Bedenken hatte sich Annemarie schon nach wenigen Tagen im Hause der Arztfamilie gut eingelebt. Sie erfüllte all die Erwartungen ihrer Tante, sodass Frau Spessart ihrer Freundin gegenüber immer nur voll des Lobes über dieses fleißige und sympathische »Mädchen vom Lande« war. Auch zu Dr. Spessart, und ganz besonders zu den Kindern, hatte sie innerhalb kurzer Zeit den richtigen Draht gefunden. Annemarie war in ihrer neuen Umgebung glücklich und zufrieden, nur selten hatte sie Heimweh nach Schollbrunn und nach ihren jüngeren Geschwistern. Die Besuche in der Heimat wurden immer seltener; denn die »Landpomeranze« hatte sich in der Stadt ihrer Träume recht schnell zurechtgefunden und bestens eingelebt. Schon nach wenigen Wochen war sie Mittelpunkt und Liebling der Kinder. Besonders die Herzen der beiden Jüngsten hatte Annemarie im Sturm erobert, was von den Herrschaften natürlich gerne gesehen wurde. Ihr war niemals etwas zu viel oder gar lästig, gleich welche Arbeit ihr aufgetragen wurde. Immer wieder erkundigte sich Tante Irma bei den Spessarts, wie sich denn ihre Nichte anlasse, wobei ihr stets nur Gutes berichtet wurde. Mehrfach bedankte sich Leonie bei ihrer Freundin für deren Empfehlung.

Annemarie stellte recht bald fest, dass zwischen dem Haushalt in ihrem Elternhaus und dem der Arztfamilie naturgemäß Welten lagen. »Herr Doktor« legte allergrößten Wert auf eine gepflegte und gesittete Tischkultur, die es bei den gemeinsamen Mahlzeiten von allen Familienmitgliedern zu respektieren galt. Angefangen bei der Tischwäsche, über erlesenes Geschirr bis hin zum wertvollen Besteck, war alles nur vom Feinsten. Für Annemarie war es immer etwas Besonderes, wenn sie den Esstisch decken und für die Mahlzeiten vorbereiten durfte. Dieses tägliche Ritual rundete sie stets mit einem Blumenstrauß und einer brennenden Kerze ab. Bei all den Mahlzeiten durfte die Hausangestellte mit am Tisch sitzen und im Kreise der Familie das Essen einnehmen.

Oftmals hatten die Spessarts Gäste eingeladen, die sich immer wieder lobend über den wunderschön gedeckten Tisch äußerten. Bei diesen Anlässen durfte Annemarie schon sehr bald die Servierdame spielen, wozu sie von ihren Herrschaften mit einem schwarzen Rock, einer schicken Bluse und der passenden Schürze ausgestattet wurde. Oftmals, wenn sie nach einem anstrengenden Abend todmüde zu Bette ging, zog sie immer wieder Vergleiche zu dem Leben in ihrem einfachen, fast primitiven Elternhaus. Was war dies doch für eine veränderte Welt, in der sie jetzt, dank ihrer Tante Irma, angekommen war!

Lernwillig, wie Annemarie schon immer war, hat sie sich besonders gerne in der Küche aufgehalten. Sie hatte sich vorgenommen, ebenfalls eine gute Köchin zu werden. Fortan bemühte sich die Hausherrin, Annemarie das Kochen beizubringen, wobei es immer lange Gespräche über das Wie und das Warum gab. So dauerte es nicht lange, bis die »Hausperle« in der Lage war, auch hier ihre Herrschaften positiv zu überraschen. Ihr großer Einsatzwille samt allen ihren guten Leistungen wurden von den Spessarts schon bald mit einer spürbaren Lohnaufbesserung belohnt.

Die Zeit verrann wie im Flug, und plötzlich stand Annemaries 19. Geburtstag vor der Tür. Eigentlich hatte sie vor, diesen Geburtstag im Kreise ihrer Familie zu Hause in Schollbrunn zu verbringen. Doch die Spessarts hatten sich als kleines Dankeschön etwas Besonderes einfallen lassen: Sie luden ihre Hausperle ins Theater ein, wonach sie mit ihr noch in ein uriges Studentenlokal zum Essen gingen. Selbstverständlich waren auch Tante Irma und Onkel Rolf bei dieser Feier mit von der Partie. Es war das erste Mal, dass Annemarie im Theater war. Von der Operette »Der Vogelhändler« war sie hellauf begeistert. Auch das anschließende Essen war für sie etwas ganz Besonderes. Nebenbei stellte sie fest, dass sehr viele Studenten in diesem Lokal verkehrten, deren Blicke an ihr hängen blieben. Mit der Zeit war das Geburtstagskind nämlich zu einer attraktiven jungen Frau gereift, die aber bisher noch keinerlei Kontakt zu Männern hatte. Natürlich genoss sie die Aufmerksamkeit der jungen Studenten, wobei sie es an diesem außergewöhnlichen Geburtstagsabend auch bewenden ließ.

Der 29. August war ein Sonntag – Annemarie hatte ihren freien Tag. Es war ein herrlicher Sommertag, der zum Verweilen auf der Neckarwiese einlud, und der ihr weiteres Leben verändern sollte. Nach dem Mittagessen nahm sie eine Decke unter den Arm, um den Nachmittag auf eben dieser, bei jungen Leuten sehr begehrten, Neckarwiese zu verbringen. Beim Eintreffen war die Wiese noch ziemlich unbesetzt, sodass sie sich den Platz, an dem sie sich niederlassen wollte, aussuchen konnte. Wie sie, etwas in sich gekehrt, so im Gras saß und ihre Blicke über den Neckar schweifen ließ, spiegelten sich die Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche wie funkelnde Diamanten. Die Silhouette der Altstadt mit dem alles überragenden Schloss, der mächtige Turm der Heiliggeist-Kirche und das große Sandsteingebäude der Stadthalle mit all seinen Türmchen waren für sie immer wieder einfach nur schön. In diesem Moment verspürte sie – wie schon so oft, wenn sie auf der Neckarwiese war – eine große innere Zufriedenheit. Dann war ja da noch ihr Arbeitsplatz bei dieser großzügigen Arztfamilie, die sie behandelte, als sei sie ihre eigene Tochter. Rundum zufrieden war sie – das einfache Mädchen vom Lande, das gerne in Heidelberg lebte. Während sie eine ganze Weile mit geschlossenen Augen so vor sich hinträumte, zierte ein sanftes und zufriedenes Lächeln ihr Gesicht. Als sie die Augen öffnete, standen plötzlich drei junge Männer um sie herum, die so etwa in ihrem Alter waren. Zunächst erschrak sie ein wenig, was die drei Burschen registrierten und sich sofort für ihr »ungebührliches« Verhalten entschuldigten: »Gestatten Sie, dass wir unsere Decke in ihrer Nähe ausbreiten?« Noch bevor sie darüber nachdenken und sich äußern konnte, saßen die Drei auch schon ziemlich dicht neben ihr im Gras. Jeder stellte sich mit Namen vor, und die Neugierigen wollten natürlich wissen, wo sie herkäme und wo sie wohne. Recht schnell kam eine angeregte Unterhaltung zustande, wobei sich einer von ihnen, nämlich Ewald Gutwein, hierbei merklich zurückhielt. Gegen Abend, als Annemarie ihre Sachen einpacken wollte, um sich auf den Heimweg zu machen, fasste Ewald Mut und fragte sie leise, so dass es seine beiden Freunde nicht hören konnten: »Sehen wir uns wieder?« Wortlos zuckte sie mit den Schultern, was soviel heißen sollte wie: Ich weiß es nicht, vielleicht.

Unbekümmert hatte sie, ohne sich dabei etwas zu denken, den Dreien auch verraten, wo sie wohnte und arbeitete, was besonders Ewald aufmerksam registriert hat. Am nächsten Abend lief dieser die Hauptstraße mehrmals rauf und runter und hielt Ausschau nach der hübschen Odenwälderin. Dieses Ritual wiederholte sich mehrere Tage mit einer beispiellosen Ausdauer, die aber dann nach ungefähr einer Woche endlich belohnt wurde. Ewald sah Annemarie aus der Haustür kommen, worauf er sofort zielstrebig auf sie zu ging und sie freudestrahlend begrüßte, was sich wie eine große Erleichterung anhörte: »Endlich sehe ich dich wieder; ich habe schon die ganze Woche nach dir Ausschau gehalten. Was machst du, wo gehst du hin, darf ich dich begleiten?« Annemarie war von Ewalds Überfall etwas irritiert, so dass sie zunächst keine Worte fand. Eigentlich wollte sie noch einen abendlichen Schaufensterbummel machen, aber Ewald konnte sie letztendlich dazu überreden, mit ihm an diesem lauen Sommerabend hinüber zur Neckarwiese zu gehen.

Dieser erste gemeinsame Abend war der Beginn einer großen Liebe. Der wohlerzogene und nette Heidelberger Bub hatte sich unsterblich in das süße Odenwälder Mädchen verliebt. Es war nicht nur ihre Schönheit, nein, es waren auch die guten Manieren und ihre realistischen Ansichten, die den jungen Stadtburschen faszinierten. Mitten in der Stadt, nämlich in der Fahrtgasse, war er aufgewachsen, dieser waschechte »Neckarsume«, der gerade bei der Stadtverwaltung Heidelberg eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten beendet hatte. Ewald konnte in seiner zurückhaltenden und netten Art innerhalb kurzer Zeit das Herz der Schollbrunnerin Annemarie Horn im Sturm erobern. Es war ihr allererster Freund, was bei ihm umgekehrt ebenso zutraf.

Nach einigen Monaten dieser auf Liebe und Vertrauen aufgebauten Freundschaft hatte Annemarie das Bedürfnis, ihre Tante und Frau Spessart über ihre Beziehung mit Ewald zu informieren. Tante Irma war zum Nachmittagskaffee eingeladen, und die Jungverliebte nutzte die Gunst der Stunde, um ihr Geheimnis zu lüften. Alle Drei saßen am Kaffeetisch und plauderten zunächst über Moritz, den Jüngsten der Familie Spessart, der mit seinen elf Jahren zwar ein guter Schüler, aber auch schon ein großes Schlitzohr war und sich bereits für Mädchen interessierte.

Ihre zugeschnürte Kehle und ein bis zum Hals schlagendes Herz erinnerten Annemarie an ihren ersten Arbeitstag, an dem sie im Beisein ihrer Tante zum ersten Mal Frau Spessart die Hand zum Gruß reichen durfte. Sie tat sich sichtlich schwer, den beiden Frauen ihre Freundschaft zu offenbaren. Doch plötzlich fasste sie Mut und begann entschlossen: »Verehrte Frau Spessart, liebe Tante Irma, heute möchte ich euch darüber informieren, dass ich seit fünf Monaten hier in Heidelberg einen Freund habe. Er heißt Ewald und wohnt in der Fahrtgasse. Er ist einundzwanzig und arbeitet bei der Stadtverwaltung. Wir lieben uns und möchten für immer zusammenbleiben! – So, jetzt ist es raus, mein großes Geheimnis, das ich so lange gehütet habe.« Die beiden Frauen sprangen von ihren Sesseln hoch, umarmten Annemarie und freuten sich mit ihr. »Habt ihr denn schon Heiratspläne? Muss ich mich etwa um eine neue »Hausperle« umsehen?«, reagierte Leonie etwas nachdenklich. »Aber nein, Frau Spessart, wo denken sie denn hin! Wir wollen uns zunächst besser kennenlernen und uns auf unsere gemeinsame Zukunft vorbereiten, indem wir fleißig sparen werden.« Tante Irma strahlte übers ganze Gesicht; die Freude über diese große Neuigkeit hatte sie sogar zu Tränen gerührt: »Schön für dich, Liebes. Über diese gute Nachricht kann ich mich mit dir nur freuen.« Leonie Spessart hingegen kam durch diese Neuigkeit in ein Wechselbad der Gefühle. Unwillkürlich musste sie an den Tag denken, an dem Annemarie ihr Haus verlassen würde und sie sich um Ersatz für das liebe Mädchen kümmern musste. Schon in diesem Moment war ihr bewusst, dass es schwer sein würde, für diese zuverlässige Kraft einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Noch am selben Abend hat Leonie ihren Mann über diese große Neuigkeit informiert, der die Sache ähnlich sah wie seine Frau.

In den Tagen danach kehrte zunächst so etwas wie Wehmut und Abschiedsstimmung im Hause Spessart ein, obwohl es hierfür noch gar keinen Grund gab. Nachdem Dr. Spessart auch seine Kinder über die möglichen Veränderungen – sprich über Annemaries Freundschaft – informierte, reagierten diese wesentlich gelassener als ihre Eltern; denn schließlich hätte eine Freundschaft nichts mit Kündigung zu tun, so kommentierte das altschlaue Kücken Moritz die neue Situation. Doch am meisten betroffen zeigte sich Leonie: Sie wollte gar nicht daran denken, wie sie ohne Annemarie ihren Haushalt bewältigen sollte.

Knapp zwei Jahre später war es dann soweit: Nach vier Jahren dieser innigen Freundschaft schlossen Ewald und Annemarie am 4. Juli 1945 den Bund fürs Leben. Die Hochzeit wurde, wie es im Odenwald schon seit eh und je Brauch und Sitte war, von den Brauteltern ausgerichtet, und zwar in Schollbrunn. Natürlich waren zu diesem Hochzeitsfest auch Tante Irma und Onkel Rolf sowie die ganze Familie Spessart eingeladen.

Getraut wurde das verliebte Paar in dem altehrwürdigen Schollbrunner Dorfkirchlein, worin die Braut einst getauft und auch konfirmiert worden war. Für die große Feier wurde im Elternhaus natürlich die »Gute Stube« ausgeräumt. Vor lauter Freude, dass die älteste Tochter ihr Glück gefunden hatte, wurde zur Feier des Tages eigens ein Schwein geschlachtet; schließlich war es den ehrbaren Brauteltern wichtig, dass man den Hochzeitsgästen etwas Besonderes bieten wollte.

Nach einem mehr als üppigen Festessen ergriff Dr. Spessart das Wort und hielt eine ergreifende Dankesrede über die glückliche Braut. Gekonnt verstand er es, in seiner Laudatio all die positiven Eigenschaften seiner Hausperle herauszustellen und ihr für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit während der knapp sieben Jahre herzlich Danke zu sagen. Seine Rede war gespickt mit vielen emotionalen Äußerungen, die einigen Hochzeitsgästen so manche Träne in die Augen trieb. Vor allem die Brauteltern waren sehr gerührt von den vielen lobenden Worten über ihre Tochter. Nie hätte Friedrich Horn geglaubt, dass seiner Annemarie einmal so viel Lob und Achtung zuteil werden würde.

Was am Hochzeitstag allerdings noch niemand wusste, war die Tatsache, dass die Braut bereits schwanger war. – Auch nach der Hochzeit blieb Annemarie der Familie Spessart bis kurz vor ihrer Niederkunft als treue Haushaltshilfe erhalten. An ihrem letzten Arbeitstag überreichte ihr der Hausherr noch ein ausgezeichnetes Zeugnis, in dem er ihre große Loyalität und alle ihre guten Eigenschaften zum Wohle seiner Familie bekundete. Obwohl Annemarie nur wenige Meter von ihrer bisherigen Wirkungsstätte wohnte, war es ein tränenreicher Abschied für alle Beteiligten.

Am 12. März 1946 wurde Sohn Eberhard geboren, dem am 5. Mai 1949 noch die Tochter Elvira folgte. Gewohnt hat die junge Familie Gutwein im Haus von Ewalds Eltern in der Fahrtgasse, das nach deren Tod in den Besitz ihres Sohnes überging.

In den ersten Ehejahren war die junge Hausfrau und Mutter natürlich voll damit beschäftigt, die beiden Kinder großzuziehen sowie Haus und Hof zu versorgen. Wann immer sie mit ihnen in der Stadt unterwegs war und geführten Reisegruppen begegnete, hielt sie inne und versuchte, sich in der Nähe der Stadtführer aufzuhalten, um deren Worten zu lauschen. Das Wissen über die Stadt Heidelberg und deren Geschichte faszinierte sie immer wieder und immer mehr. Eines Abends sprach sie ihren Ewald an und fragte ihn, was er davon hielte, wenn sie sich zur Stadtführerin ausbilden ließe. Ewald hatte zwar einen sicheren Arbeitsplatz bei der Stadtverwaltung, und Miete mussten sie im Haus der Eltern auch nicht zahlen. Gleichwohl: Finanziell auf Rosen gebettet waren sie nicht. Sie waren keineswegs unzufrieden, aber je länger Annemarie darüber nachdachte, desto entschlossener reifte in ihr der Gedanke, diesen Weg einzuschlagen.

Ewald hatte sich auf dem Fremdenverkehrsamt erkundigt, was zu tun wäre, wenn seine Frau sich zur Stadtführerin ausbilden lassen möchte. Einen halben Koffer voller Heidelberger Bücher mit lauter wissenswerten Unterlagen hat man ihm ausgehändigt, die er seiner Frau zum Studieren mit nach Hause brachte. Immer am Abend, wenn die Kinder im Bett lagen, machte sich Annemarie mit großer Begeisterung über die Unterlagen her, sodass es ihr meistens schwerfiel, ein Ende zu finden – so interessant war für sie die Stadtgeschichte von »Alt Heidelberg«. Nach gut vier Monaten stellte sie sich der Prüfung, die sie mit Bravour bestand. Nun stand sie ab sofort als Stadtführerin zur Verfügung, allerdings nur für deutschsprachige Reisegruppen. Natürlich konnte sie mit dieser Beschäftigung nicht das große Geld verdienen, aber es waren in den Sommermonaten wöchentlich mindestens zwei bis drei Gruppen, die ihr zugeteilt wurden, und ein bisschen Trinkgeld gab es hin und wieder auch. Hiermit konnte auch sie zum Auskommen der Familie einen kleinen finanziellen Beitrag leisten. Das Wichtigste aber war nicht das Geld, nein, es war der Reiz, dass sie, als einstiges Odenwälder Bauernmädchen, fremden Menschen die schöne und romantische Stadt Heidelberg vorstellen und zeigen durfte.

So vergingen glückliche Jahre in einer intakten Familie – so, wie es sich Annemarie schon als Heranwachsende immer gewünscht hatte. Sohn Eberhard war inzwischen bereits aus der Schule und erlernte in Mannheim bei der Firma Lanz den Beruf des Landmaschinenschlossers, während seine Schwester Elvira es vorzog, das Abitur zu machen, um später – auf Anraten des Vaters – bei der Stadt Heidelberg eine Lehre zu absolvieren. Mit dem Abitur als Grundlage könnte sie eventuell in den gehobenen Dienst aufsteigen – so lauteten Vaters wohlwollende Empfehlungen.

Das Gen für die Stadtführerin hatte die Mutter ihrer Tochter wohl in die Wiege gelegt. Aufgrund ihrer Fremdsprachenkenntnisse war Elvira bereits mit zwanzig Jahren eine gefragte Fremdenführerin, mittlerweile auch vor allem, wenn englische und französische Sprachkenntnisse gefragt waren.

Nach bestandenem Abitur hatte sie, wie vom Vater empfohlen, ihre Ausbildung als Verwaltungsangestellte bei der Stadtverwaltung Heidelberg begonnen. Da sie während ihrer Ausbildung immer sehr zielstrebig und erfolgreich gelernt hatte, wurde sie nach Ablauf der Lehrzeit zunächst als Verwaltungsangestellte in das Kämmerei-Amt übernommen, was des stolzen Beamtenvaters Brust natürlich mächtig schwellen ließ. Bereits zwei Jahre später wurde sie auf die gehobene Verwaltungsschule in das südbadische Kehl geschickt, um dort den Grundstein für den gehobenen Dienst zu legen.

Schneller als gedacht, war das Haus in der Heidelberger Fahrtgasse wieder leer geworden. Ewald und Annemarie Gutwein harrten nun der Dinge, die da kommen sollten. Sie freuten sich auf die Zeit, da Ewald Opa und die aus Schollbrunn stammende Annemarie Oma werden würden …

2. Kapitel

Die Bürgermeister-Dynastie Philipp

In der Region Südschwarzwald gibt es ein dünn besiedeltes Gebiet mit einem wohl etwas eigenartigen, gleichwohl recht selbstbewussten Menschenschlag: den »Hotzenwald«. Dieses freiheitsliebende Volk mit seinem unverwechselbaren Gemüt und einer lebendigen alemannischen Sprache hat so viel Selbstbewusstsein, dass sich die »Hotzen«, wie sie im Volksmund genannt werden, selbst gerne als »das Salz der Erde« bezeichnen. Um das Vertrauen eines Hotzenwälders zu gewinnen, braucht der Fremde schon ein gerüttelt Maß an Ausdauer und Geduld. Doch selbst dann ist es oftmals immer noch mehr als fraglich, ob der fremde »Buhler« mit der Gunst des Hotzen rechnen darf.

Eine weitere Eigenart der Hotzenwälder ist eine unverkennbare Kontinuität – so auch in der 2500-Seelen-Gemeinde Wägishütte. In diesem beschaulichen und verträumten Ort trägt bereits seit mehr als 50 Jahren der Bürgermeister den Familiennamen »Philipp«. Schon seit drei Generationen in Folge wird dieses hohe Amt des ersten Bürgers der Gemeinde stets an den Sohn weitergereicht, aber nicht etwa unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nein, sondern – nach außen hin ganz korrekt – aufgrund der offiziellen Wahl durch die Bürgerschaft.

Der derzeitige Amtsinhaber, Anton Philipp, bekleidet diesen Führungsposten nach seinem Vater schon seit mehr als zwanzig Jahren, und der nächste »Philipp«, nämlich Antons Sohn Ambrosius – was soviel heißen soll wie »der Unsterbliche« –, steht schon in den Startlöchern um einmal das Amt des Vaters zu übernehmen. Ambrosius, Jahrgang 1947, also ein Kind der Nachkriegs-Ära, sollte die Bürgermeister-Dynastie Philipp in Wägishütte in bewährter Gutsherrenmanier weiterführen. Die Grundlagen fürs Bürgermeister-Amt sollten ihm auf dem Rathaus in St. Blasien beigebracht werden; denn dort erlernte er zunächst den Beruf des Verwaltungsfachmanns.

Über gute Beziehungen und Verbindungen zu sämtlichen Ämtern und Institutionen konnte sich der Familien-Clan Philipp noch nie beklagen. Und genau diese Beziehungen machten es auch möglich, dass Ambrosius ohne jeglichen Qualifikations-Nachweis zum selben Zeitpunkt wie die Heidelbergerin Elvira Gutwein an der Verwaltungsschule für den gehobenen Dienst in Kehl zugelassen wurde.

Schon alleine durch seinen doch recht seltenen Namen »Ambrosius« konnte dieser Hotzenwälder Tausendsassa schon vom ersten Tag an auf so ziemlich alle weiblichen Wesen in seinem Kursus Eindruck machen. Nicht dass er unbedingt der Hübscheste unter den Lehrgangsteilnehmern gewesen wäre – unser Schöpfer hatte ihn nicht unbedingt mit allzu vielen optischen Attributen verwöhnt –, aber er strahlte Frauen gegenüber jede Menge Selbstbewusstsein und einen gewissen Reiz aus, was ihn ziemlich unwiderstehlich machte. Waren die weiblichen Wesen unter sich und unterhielten sich über diesen vor Kraft strotzenden Hotzenwälder, dann wurde ihm, wohl wegen seiner verführerischen Augen, manchmal sogar die Titulierung »Der Rasputin vom Hotzenwald« verliehen.

Da die Lehrgangsteilnehmer aus dem gesamten Badener Land stammten, bemühten sie sich mit ihren unterschiedlichen Dialekten so recht und schlecht zu verständigen. Der »Hotze Ambrosius« mit seinem derben und unnachahmlichen alemannischen Dialekt hat dem Rest seiner Lehrgangsteilnehmer so manches Verständigungs-Rätsel aufgegeben. Einige fanden ihn ulkig, diesen programmierten »Nachwuchs-Bürgermeister«, wie er sich schon früh outete. So manche der Damen hatten sich schon sehr bald an seine vermeintlich unwiderstehliche Naturburschen-Brust geschmissen.

Die Heidelbergerin Elvira Gutwein hielt zumindest am Anfang großen Abstand zu dem alemannischen Prahlmaul, was er als Provokation betrachtete und womit sie ihn ungemein reizen konnte. Etwas nähergekommen sind sich die beiden erst nach etwa zwei Monaten, wo sie derselben Arbeitsgruppe zugeteilt wurden. Inzwischen hatten ihm seine Kommilitonen den Spitznamen: »Unser Bürgermeister« verpasst, was ihm aber keineswegs peinlich war. Im Gegenteil: Er erzählte immer wieder von seinen Zielen – so auch Elvira gegenüber. Bei einer persönlichen Unterhaltung sprach sie ihn über dieses Thema an: »So, so, Bürgermeister willst du also werden?« »Was heißt denn hier will, ich muss!« »Ja was heißt: Du musst? Hast du da nicht mitzureden, oder hast du keine eigene Meinung?« Nun erklärte Ambrosius ausführlich die Situation von Wägishütte und was es damit auf sich hatte, dass er der nächste Bürgermeister von seinem Heimatdorf werden sollte. »Ich habe allerdings noch knapp sechs Jahre Zeit für die Amtsübernahme. Mein Vater wurde erst vor zwei Jahren wiedergewählt.«

»Sag mal: Mit welcher Mehrheit wurde dein Vater bei der letzten Wahl im Amt bestätigt?« Er erwiderte etwas höhnisch und lachte dabei: »Es gab noch nicht einmal einen Gegenkandidaten, und das schon seit vielen Wahlen nicht mehr. Es hätte ohnehin kein anderer den Hauch einer Chance; dies ist so gut wie sicher.«

»Und wieso das?«, fragte sie etwas überrascht. In einem längeren Gespräch versuchte Ambrosius seiner Kommilitonin Elvira die Situation in seinem Heimatort zu erklären. Er hielt sich auch nicht damit zurück, ihr die Macht- und Vermögensverhältnisse seiner Familie in diesem Hotzenwald-Dorf auszuplaudern. Dies alles hörte sich für die Heidelbergerin schon ziemlich geprahlt und nach Angabe an. Nach diesem Gespräch war ihr auch klar, weshalb ihm einst dieser altbackene Name »Ambrosius« verpasst worden war. Unsterblich sollte er sein, dieser jugendliche Hoffnungsträger einer wohl etwas übergeschnappten Familie.

Dass Elvira eine gute und lernwillige Schülerin war, hat auch Ambrosius schon längst mitbekommen. Wann immer Arbeiten geschrieben und Zensuren verteilt wurden, war sie meistens unter den ersten Dreien. Er hingegen hat sich von Semester zu Semester durchgemogelt und meistens von den Anderen abgeschrieben. Seine wahre Stärke zeigte er immer erst nach Feierabend, wenn es darum ging, beim abendlichen Ausgang den großen Max zu spielen und eine Kommilitonin nach der anderen zu vernaschen. Mehrfach hat er es auch bei Elvira versucht, doch die ließ ihn stets abblitzen wie kaum eine Andere. »Einer, der sich für unwiderstehlich hält und denkt, dass er Jede haben kann, ist sowieso nicht mein Typ. Für ein Abenteuer bin ich mir zu schade«, äußerte sie ihm gegenüber. Mit dieser Feststellung wollte sie ihm mitteilen, dass er mit seinem Verhalten und Benehmen bei ihr keine Chance hätte. Doch ihn reizte die ablehnende Haltung dieses »Stadtmaidles«, wie er Elvira des Öfteren betitelte, ungemein.

Meistens fuhr Elvira an den Wochenenden heim zu ihren Eltern nach Heidelberg, weil da auch meistens ausländische Reisegruppen auf sie warteten, die von ihr geführt werden durften. Doch hin und wieder zog sie es auch vor, den Schwarzwald oder das naheliegende Elsass näher zu erkunden. Schöne Ausflüge machte sie ab zu in die alte Universitätsstadt Freiburg mit ihrer wunderschönen Altstadt. Auch das nahegelegene Offenburg war für sie eben so reizvoll wie die Ortenau, der »Obstgarten« dieser Region.

Irgendwie hat Ambrosius davon erfahren, dass Elvira am bevorstehenden Wochenende nicht nach Heidelberg fahren würde. Mutig, wie er schon immer war, sprach er sie an und wollte wissen, was sie vorhätte. »Nichts Besonderes; vielleicht mache ich eine kleine Stippvisite ins Elsass«. »Hättest du eventuell Lust, mit mir eine Schwarzwaldrundfahrt zu machen? Ich würde dir gerne den Hotzenwald und mein Heimatdorf Wägishütte zeigen.« Wie aus der Pistole geschossen stieß sie ein »Aber« von sich. »Aber nur, wenn du anständig bleibst und mir nicht zu nahe kommst!« Ambrosius errötete. Er kniff seine funkelten Augen zusammen und lächelte dabei: »Sag mal: Habe ich denn so einen schlechten Ruf bei meinen Kommilitoninnen?«

»Nun«, erwiderte Elvira, »wenn dem nicht so wäre, hätte ich diese Äußerung bestimmt nicht gemacht«. Er erweckte den Eindruck, als sei er über ihre Antwort etwas beschämt. Er ging auf sie zu, fasste sie an beiden Händen, schaute ihr in die Augen und sagte mit fester Stimme: »Ich liebe dich, Elvira.« Während sie sich von seinem Zugriff energisch befreien konnte, sagte sie zu ihm: »Nun lass Mal schön deine Hände bei dir und sag mir: Wie vielen Mädchen hast du diesen Satz schon gesagt«? »Ich verspreche Dir: noch niemals in meinem Leben.«

War es tatsächlich seine allererste Liebesoffenbarung? War er wirklich in Elvira verliebt, wo sie ihm doch in der Vergangenheit immer die kalte Schulter gezeigt hatte? Zunächst standen sie sich schweigend gegenüber und blickten sich in die Augen. Elvira bemerkte, dass diese Augen nicht mehr so verführerisch funkelten, sondern sogar leicht feucht wurden. So überwältigt war er von seiner eigenen Courage, dass er es endlich geschafft hatte, diese Worte über seine Lippen zu bringen und sich ihr in aller Offenheit mitzuteilen. Doch sie spielte auch in diesem Moment zunächst die Überlegene und die ewig Abweisende, was ihn nur noch mehr reizte, sie in den Arm zu nehmen, sie zu herzen und zu liebkosen. Nach kurzem Innehalten sagte sie zu ihm: »Also gut, wenn du versprichst, mir nicht zu nahe zu kommen, dann nehme ich deine Einladung zu einer Schwarzwaldfahrt an«. Als Zeichen seiner aufrichtigen Freude stieß er einen wahren Jauchzer aus seiner Brust.

Um ihr möglichst viel von seiner Heimat zeigen zu können, fuhren sie am Sonntagvormittag schon zeitig los. Was er ihr nicht verraten hatte: Sein Plan war, dass er Elvira seinen Eltern vorstellen wollte. Nach einer schönen Fahrt durch den Schwarzwald, erreichten sie gegen Mittag sein Heimatdorf Wägishütte. Auf Anhieb war sie von der Gegend begeistert. Der Ort verkörperte in seiner Gesamtheit ein richtig uriges Schwarzwalddorf. Gezielt fuhr er mit ihr noch zu den verschiedenen Aussichtspunkten der Umgebung, bevor er dann so gegen 13.00 Uhr vor seinem Elternhaus anhielt und sie informierte, dass er hier wohne.

Elvira blieb regelrecht die Stimme weg als sie das Haus sah: Ein noch ziemlich neues und stattliches »Original«-Schwarzwaldhaus stand etwas außerhalb des Dorfes – in einer anscheinend ruhigen Hanglage. Natürlich war die Kurpfälzerin spürbar aufgeregt; denn schließlich war es das erste Mal, dass sie den Eltern eines Bekannten vorgestellt wurde. Er ging voraus, trat in das Esszimmer, wo seine Eltern gerade dabei waren, das Mittagessen einzunehmen, und begrüßte diese mit den Worten: »Hallo ihr Lieben, ich habe heute noch jemanden mitgebracht. Das hier ist meine Kommilitonin Elvira Gutwein aus Heidelberg.«

Die Eltern waren von dem überraschenden Besuch offensichtlich etwas irritiert; denn weder Ambrosius noch seine Begleiterin waren angekündigt. Doch die Mutter rettete die Situation, indem sie versicherte, dass genug zu Essen da wäre und dass sie beide, wenn sie wollten, ebenfalls mitessen könnten. »Aber selbstverständlich, Mutter, das Angebot nehmen wir gerne an«, zögerte Ambrosius nicht lange. Er schaute Elvira dabei an und animierte sie, »ja« zu sagen. Was blieb ihr da wohl noch anderes übrig? Sie zierte sich keineswegs; denn die rustikal eingerichtete Stube war erfüllt von wohlriechendem Essensduft, was ihren Appetit auf ein gutes Mittagessen verstärkte.

Es dauerte auch nicht lange, bis Ambrosius’ Vater das Mädchen aus Heidelberg in ein Gespräch verwickelte. Begonnen hat er seine Befragungen mit dem Satz: »So, ein ›Stadtmaidle‹ sind Sie und möchten ebenfalls gerne in den gehobenen Dienst aufsteigen! Und was macht denn ihr Vater beruflich?« »Der ist Beamter bei der Stadt Heidelberg. Er leitet das Sozialamt.« »Und was haben Sie gemacht, bevor Sie nach Kehl gegangen sind?«, bohrte er weiter. »Nach dem Abitur absolvierte ich eine Verwaltungslehre. Zuletzt war ich im Vorzimmer des Stadtkämmerers, bevor ich auf die Verwaltungsschule kam«. »So, so, Abitur haben Sie gemacht. Da sind Sie ja wohl eine ganz Schlaue?«

Ambrosius bemerkte, dass Elvira die Unterhaltung mit dem Vater allmählich lästig wurde, und griff in das Gespräch ein. Mit lobenden Worten erwähnte er noch, dass Elvira eine der Besten der Klasse und mit großem Engagement bei der Sache sei. »Im Gegensatz zu Dir! Du guckst sowieso nur nach den Weibern!«, kommentierte der Vater erregt und abfällig. Der Alte wandte seinen Kopf zu Elvira und bemerkte kritisch: »Na, dann können Sie ja meinem missratenen Sohn noch ein bisschen was beibringen, aber hoffentlich was Gescheites.«

Der sonst so abgebrüht wirkende Ambrosius ließ die Schmach des Vaters über sich ergehen; er senkte nur den Kopf und schaute dabei zu Boden. Die Mutter bemerkte die Reaktion ihres Sohnes und kommentierte des Vaters unangebrachten Bemerkungen mit einem bösen Blick in Richtung ihres Mannes. Schon in diesem Moment hatte Elvira verstanden, dass der Vater ein alter und störrischer Nörgler war, der schon beim ersten Gespräch präzise wissen wollte, aus welchem Haus sie kommt, wer und was sie ist. Eigentlich fehlte nur noch die Frage nach dem Kontostand des Vaters und der möglichen Mitgift. Ambrosius tat ihr in dem Moment unsagbar Leid; denn sie erkannte, dass der Vater seinen Sohn nur gängeln und bevormunden möchte, wahrscheinlich bis ans Ende seiner Tage. Er würde wohl erst zufrieden sein, wenn er Ambrosius wie eine Marionette auf dem Bürgermeistersessel sitzen sah und weiterhin aus dem Hintergrund die Geschicke seiner Gemeinde lenken könnte. Vermutlich hat dieser alte und hinterhältige Hotzenwälder Dickschädel, genau wie sein Vater und der Großvater, jede Menge zu vertuschen – daher dieser Zwang und der wahre Grund, die Bürgermeister-Dynastie »Philipp« aufrecht zu erhalten. Recht unangenehm im Halse stecken blieb ihr dieser erste Besuch im Hause Philipp, was sich aber später noch um ein vielfaches an Nachhaltigkeit verstärken sollte.

Als Ambrosius und Elvira wieder alleine waren, blieb diese erste Zusammenkunft mit den Eltern zunächst außen vor, doch am Abend konnte sie es sich nicht verkneifen, mit ihm über diesen Tag zu reden: »Sag Mal, wie steht es mit dem Verhältnis zwischen Dir und deinem Vater? Habt ihr immer so eine angespannte Atmosphäre?« Diese Frage veranlasste Ambrosius, sein Herz zu öffnen. Er berichtete ihr, dass vor vier Jahren sein drei Jahre älterer Bruder Michael bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen sei, und dass dieser eigentlich als Nachfolger für den Bürgermeistersessel vorgesehen war. Michael war von je her der Klügere und Reifere von den beiden. Auch seine Ausstrahlung gegenüber seinen Mitmenschen war eine andere als die von Ambrosius. Zurückhaltend und clever zeigte sich jener schon in ganz jungen Jahren. Während Ambrosius den lustigen und aufgeweckten Polterer spielte, war sein Bruder eher ein zu Misstrauen neigender Zeitgenosse, eben ein echt verstockter Hotzenwälder – genau wie der Vater auch. Ambrosius kam mehr nach der Mutter, die Berta hieß und aus dem schwäbischen Rottweil stammte. Die Gegensätze zwischen Ambrosius und seinem Vater bekam die Mutter schon mit, als ihr Zweitgeborener noch ein kleiner Junge war. Aber aufgrund des Unfalls von Michael musste bei dem Vater ein Umdenken stattfinden; denn nun gab es keine Alternative mehr, wenn er die Bürgermeister-Dynastie retten und aufrechterhalten wollte.

Bei dieser Unterredung erzählte Elvira von ihrem ungetrübten Elternhaus und dem harmonischen Zusammenleben innerhalb ihrer Familie, worum Ambrosius sie beneidete. Er hingegen tat ihr, nachdem er sich geöffnet und sie informiert hatte, in seiner Situation noch mehr Leid. In Anbetracht der Ereignisse dieses Sonntags hatte sich bei Elvira etwas Gravierendes verändert. Aus der zunächst abneigenden Haltung gegenüber Ambrosius wuchsen so nach und nach Sympathie und Wochen später sogar Liebe. Die kluge Heidelbergerin erkannte doch schon recht früh, dass Ambrosius nach außen hin zwar den »Hotzenwälder Rüpel« nach Vaters Strickmuster spielte; aber tief in seinem Herzen konnte er ein sehr einfühlsamer Mann und dazu noch ein gefühlvoller und zärtlicher Liebhaber sein. So wurden die beiden im Laufe der Zeit ein unzertrennliches Paar, das Träume hatte und Zukunftspläne schmiedete. Wann immer es sich ermöglichte, waren sie zusammen. Oftmals fuhr er mit ihr an den Wochenenden mit nach Heidelberg, wo sie ihre Freundschaft und Liebe im Hause der Eltern ungestört pflegen konnten. Hatte sie eine Stadtführung, war er meistens dabei und beobachtete sie. Immer wieder war er von ihrem Wissen und ihrer Art, wie sie mit fremden Menschen umging, tief beeindruckt und fasziniert.

Der Lehrgang in Kehl neigte sich dem Ende entgegen, und die beiden durften und wollten nicht daran denken, wie es sein würde, wenn sie wieder in Heidelberg und er in seinem Hotzenwald lebte. Drei lange Jahre war Ambrosius an den Wochenenden nach Heidelberg gefahren, bis sie sich entschlossen hatten, den Bund fürs Leben zu schließen, was natürlich damit verbunden war, dass sie ihre gute Stellung in Heidelberg aufgeben musste, da er ja schließlich immer noch Bürgermeister von Wägishütte werden sollte.

Am 19. Juli 1972 wurde, natürlich in Wägishütte, eine große Hochzeit gefeiert. Das junge Paar musste auf Geheiß des Vaters in das Haus der Philipps ziehen, damit der Herr Bürgermeister die Möglichkeit hatte, seinen Filius als seinen Nachfolger abzurichten und ihm den letzten Schliff zu verpassen.

Nur vierzehn Monate später, nämlich am 20. April 1973, stellte sich im Hause Philipp der heiß ersehnte Nachwuchs ein: Die gesunde Hanna hatte das Licht der Welt erblickt. Alle haben sich gefreut – nur Großvater Philipp nicht. Er hatte, wie nicht anders zu erwarten, auf einen Sohn als Thronfolger spekuliert. Diese enttäuschte Erwartung konnte er nicht für sich behalten und machte seinem Sohn die allergrößten Vorwürfe, wieso er denn keinen Sohn gezeugt hätte. Er stellte Ambrosius die Frage, ober es ihm nicht klar wäre, dass nur ein Sohn die Familien-Dynastie weiterführen könnte. Er ließ seine Enttäuschung auch Elvira deutlich spüren und konnte beziehungsweise wollte kein freundschaftliches Verhältnis mit seiner Enkeltochter aufbauen.

Am 22. Mai 1976 wurde Ambrosius Philipp erwartungsgemäß zum Bürgermeister von Wägishütte gewählt. Wie schon bei der letzten Wahl seines Vaters gab es auch dieses Mal keinen Gegenkandidaten. Natürlich gab es auch genug Unzufriedene im Ort, die der Meinung waren, dass diesem Klüngel endlich ein Ende gesetzt werden müsste, aber die Zahl derer war einfach zu gering, um dem »Kronprinzen« gefährlich werden zu können. Die Übermacht und auch die Abhängigkeit verschiedener maßgebender Personen im Dorf waren gegenüber dem Philipp-Clan so groß, dass es kaum eine Möglichkeit gab, eine geschlossene Opposition aufzubauen.

Der Kindersegen hielt bei der jungen Familie an: Kurz nach der Bürgermeisterwahl wurde am 11. November 1975 die zweite Tochter Lydia geboren. Nun schien es für den ehrgeizigen Altbürgermeister offenbar keine Hoffnung mehr zu geben, doch noch einen männlichen Enkel zu bekommen. Seine Beleidigungen gegenüber Sohn und Schwiegertochter hatten indessen ein Niveau erreicht, das in die unterste Schublade einzuordnen war. Als total untauglich diffamierte er seinen Sohn; mit der Heirat von Elvira hätte er eine Niete zur Frau genommen. Natürlich war nach diesen beleidigenden Äußerungen der Brunnen nun endgültig vergiftet, und Elvira wollte von diesem Tag an mit ihrem Schwiegervater nichts mehr zu tun haben. Sie setzte alles daran, schließlich aus dem Haus der Eltern auszuziehen, was dem Alten natürlich überhaupt nicht passte. Fielen ihm doch dann die Informationen weg, die er sich noch täglich bei seinem Sohn und Nachfolger einzuholen pflegte.

Elvira wirkte in Sachen Amtsführung, Fairness und Ehrlichkeit stets positiv auf ihren Ehemann ein. In so manchem Bürgergespräch wurden ihr die Machenschaften ihres Schwiegervaters vorgehalten, die auch ihrer Meinung nach oftmals ungeheuerlich waren und sogar an die Grenzen der Legalität stießen. Immer wenn sie ihren Mann darauf angesprochen hatte, konnte auch der nur mit dem Kopf schütteln. Natürlich war er in einer Zwickmühle. Eigentlich hätte er in so manchem Fall seinen Amtsvorgänger, also seinen eigenen Vater, anzeigen müssen, was er aber schon aus Gründen des Respekts und der Loyalität niemals vorhatte. Hierbei dachte er wohl auch an seine Mutter, die mit diesem Tyrannen schließlich Tag für Tag zusammenleben musste.

Nachdem die junge Familie aus dem Elternhaus ausgezogen war, kam auch mehr Ruhe und Entspannung in deren Familienleben. Ambrosius fühlte sich wie befreit, und von Tag zu Tag nahm er immer mehr den Rat seiner cleveren Frau an, die sich als unverzichtbare Beraterin entpuppte, besonderes wenn es darum ging, schwierige Probleme aus der Welt zu schaffen. Selbst die Bürgerschaft stellte dies fest, und Ambrosius Philipp konnte sich, dank seiner Frau, schon nach wenigen Jahren als Bürgermeister einer großen Beliebtheit erfreuen.

Zur Mutter und Oma wurde der Kontakt, auf Bitten der Schwiegertochter, aufrechterhalten und gepflegt, was dem alten Hotzenwälder Dickschädel natürlich überhaupt nicht passte. Die Mädchen waren bei ihrer Wägishütter Oma ebenso gerne wie bei den Heidelberger Großeltern. Wann immer Oma Philipp aus dem Haus ging, wollte ihr Mann wissen, wohin sie ginge. Ohne Umschweife hat sie ihm dann zu verstehen gegeben, dass sie zum Haus ihres Sohnes gehe, um die beiden Enkeltöchter zu besuchen. Ihr Kommentar zu seinen abfälligen Bemerkungen war: »Hättest du dich nicht so abwertend und unverschämt verhalten, dann könntest du auch in den Genuss kommen, dich über deine Enkelkinder zu freuen.

Ungewollt wurde Elvira 1976 nochmals schwanger, was bei dem »alten Philipp« abermals die Hoffnung aufkommen ließ, dass es vielleicht dieses Mal mit dem Sohn klappen könnte. Als dann am Neujahrstag 1977 die putzmuntere Christin zur Welt kam, ist für den alten und unzufriedenen Nörgler die Welt endgültig zusammengebrochen. Mit ihrer Geburt war ihm bewusst geworden, dass dies die letzte Chance war, einen männlichen Nachkommen zu bekommen. Am Tag der Geburt hatte er sich im Gasthaus »Schwarzwaldhof« zu Wägishütte einen beträchtlichen Rausch angetrunken, wo auch der Dorfpfarrer zugegen war. Nach einem bestimmten Quantum an Alkohol wurde Anton Philipp immer ungehaltener, pöbelte im Lokal alle Leute an und wollte diese über das »dritte Mädchen« informieren. Der Pfarrer sah sich das eine Weile an und fasste dann den Mut, Anton Philipp zur Räson zu rufen. Er versuchte, sowohl mit den richtigen Worten als auch in der richtigen Tonlage, zu argumentieren. Des Pfarrers Tenor ging dahin, dass er, der Altbürgermeister, sich nicht versündigen möge und froh sein solle, dass seinem Sohn abermals eine gesunde Tochter geschenkt worden war. »Ich scheiß ihnen auf ihre schlauen Sprüche, Herr Pfarrer! Einen Buben hätten wir gebraucht, damit es weiter geht!«

Mit diesem unqualifizierten Auftritt in aller Öffentlichkeit hat sich Anton Philipp endgültig den Todesstoß in Wägishütte gegeben; denn von dem Tag an hat ihn so gut wie keiner mehr wahrgenommen. Natürlich gab es noch Einige, die in seiner Schuld standen und die ihm viel zu verdanken hatten. So zum Beispiel der Metzger, der Tankstellen- oder der Sägewerksbesitzer, dessen Sägewerk in der Nähe des Altbürgermeisters Haus stand. Niemals wäre dieser Betrieb genehmigt worden, wenn Anton Philipp das enorme Lärmaufkommen nicht toleriert hätte. Dem Dorfmetzger mit seiner veralteten Schlachterei hätte das Gesundheitsamt schon längst den Schlüssel umgedreht, wenn er nicht immer wieder den damaligen Bürgermeister als Fürsprecher gehabt hätte. Den wohl größten Nutzen hatte sicher der Tankstellenbesitzer. An dessen Haus musste die neue Umgehungsstraße vorbeiführen – so wollte es der alte Bürgermeister, der nicht eher nachgab, bis seine Wünsche im Landratsamt umgesetzt wurden. All diese Personen und noch einige andere mehr konnten sich auf das Hotzenwälder Urgestein, diesen Bürgermeister Anton Philipp verlassen, was natürlich auch nicht ohne Gegenleistung blieb. Doch mit seinem ungebührlichen Auftritt im Schwarzwaldhof machte er fast alle seine verbliebenen Sympathien zunichte. Wann immer er durchs Dorf, ja durch »sein Dorf«, wie er gerne zu sagen pflegte, ging, schauten die Menschen zur Seite oder nahmen ihn bewusst nicht mehr wahr. Dies führte letztendlich sogar dazu, dass er sich nur noch zu Hause in den eigenen vier Wänden aufhielt und die Öffentlichkeit mied.

So saß er an einem trüben Wintertag mit seiner Frau am Kaminfeuer seines wunderschönen Hauses. Plötzlich war im danach, sein Leben Revue passieren zu lassen. Seine Frau hörte ihm dabei gespannt und aufmerksam zu. »Sag, Weib, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben?« Seine Frau schaute ihn mitleidsvoll an und entgegnete ihm: »Warum bist du so hart gegen deinen eigenen Buben? Warum hast du immer nur den einen gesehen?« Anton Philipp hat anscheinend erwartet, dass seine Frau ihm diesen Vorwurf machen würde; denn er senkte sein Haupt zu Boden und fing nach einer Weile der Nachdenklichkeit bitterlich zu weinen an. Es war das allererste Mal in über fünfzig Ehejahren, dass seine Frau ihn weinen sah – diesen hartgesottenen Hotzenwälder. Sie legte sogar noch eine Schippe des Vorwurfs drauf, indem sie ihm klarmachte, dass Elvira eine liebe und nette Schwiegertochter sei, die das Herz am rechten Fleck hätte. Der kurze Gefühlsausbruch in Form von Tränen weckte bei seiner Frau Hoffnung auf Reue und Sehnsucht nach Familienfrieden. Doch als sie ihm empfahl, dass es noch nicht zu spät sei und er sich bei Ambrosius und Elvira entschuldigen müsse, brauste er auf und schrie: »Niemals! Niemals werde ich mich entschuldigen! Ich glaube, du spinnst! Es gibt nichts zu entschuldigen!«

So blieb das Verhältnis gespalten, Anton in seiner Sturheit konnte und wollte keine Verbindung, weder zu seinem Sohn, noch zur Schwiegertochter und schon gar nicht zu seinen drei Enkeltöchtern aufbauen. Diese drei aufgeweckten und intelligenten Mädchen waren indessen total auf die Heidelberger Großeltern und natürlich auch auf die Wägishütter Oma Berta abgefahren. Mindestens an einem Wochenende im Monat war ein Besuch bei den Gutweins in der Heidelberger Fahrtgasse für die Familie Ambrosius Philipp Pflicht. Die Schulferien haben die Mädchen meistens in Heidelberg beim Opa und ihrer »Schollbrunner Oma« verbracht, wie sie die fürsorgliche und liebe »Oma Gutwein« gerne titulierten. Der Grund für diesen Beinamen war der, dass diese außergewöhnliche Oma immer so wunderschöne Geschichten aus ihrer Kindheit und aus ihrem Heimatdorf Schollbrunn erzählen konnte. Wann immer dies der Fall war, saßen die Drei mucksmäuschenstill um ihre Großmutter herum und sperrten Mund und Ohren ganz weit auf, um ja nichts zu überhören. Oma Annemarie in ihrer Einmaligkeit hatte eine Art zu erzählen und auf die Mädchen so positiv und beruhigend einzuwirken, dass ihr von den Dreien der Titel »allerbeste und liebste Oma der Welt« verliehen wurde.

Genau wie ihrer Tochter hat Oma Annemarie ihren drei Enkeltöchtern das Gen der Stadtführerin, ganz heimlich still und leise, mitgegeben. Wann immer diese zu Besuch waren, wurde spielerisch, in einem wahren Frage- und Antwortspiel, über die Vergangenheit und die Geschichte von Heidelberg geredet. Die Oma musste dabei feststellen, dass jede der Drei in einen großen Wissensdurst verfiel, wenn es um die Geschichte Heidelbergs ging. Alle wollten, genau wie ihre Mama, später auch einmal Stadtführerinnen der schönsten Stadt am Neckar werden.

Die Kinder waren in den Sommerferien gerade in Heidelberg, als am 15. August 1985 Ambrosius’ Vater, der Altbürgermeister von Wägishütte, plötzlich und unerwartet verstarb. An den Folgen einer Lungenentzündung soll er verschieden sein, so machte es im Dorf die Runde; aber die Wahrheit war, dass sich der vereinsamte und zurückgezogen lebende ehemalige »Schultes« mit Tabletten selbst das Leben genommen hatte. Die tatsächliche Todesursache gelangte allerdings niemals in die Öffentlichkeit.

Ambrosius musste seine Familie nicht bitten, an dem Begräbnis seines Vaters teilzunehmen: Für Elvira war es trotz aller erlittener Erniedrigungen eine Selbstverständlichkeit, dass sie mit ihren Töchtern beim Begräbnis an der Seite ihres Mannes stand. Mit dem Tod des alten Tyrannen fand ein Kapitel in dem Buch »Bürgermeister-Dynastie Philipp« sein vorläufiges Ende. Das schlechte Verhältnis zu ihrem Schwiegervater hatte Elvira lange Zeit schwer belastet und war nie in ihrem Sinn; aber dieses alte und sture Hotzenwälder Urgestein hatte es so gewollt. In seiner Verbohrtheit hat er ihr ein Leben lang nachgetragen, dass sie keinen Sohn zur Welt gebracht hatte.

Klein war die Trauergemeinde, die ihm bei der Beerdigung das letzte Geleit gab, was einem ehemaligen und langjährigen Bürgermeister wohl kaum angemessen war – so, als wollten die Wägishütter Bürger ihrem ehemaligen Schultes heimzahlen, dass er sie jahrelang gedemütigt, bevormundet, hintergangen und gegängelt hat. Ambrosius und seine Mutter haben diese letzte Quittung der Dorfbewohner wohlweislich und betroffen zur Kenntnis genommen; aber Elvira hat wieder einmal die Versöhnliche gespielt und ihren Mann darum gebeten, für die Reaktion der Dorfbevölkerung Verständnis aufzubringen. Mit den Worten »Siehst du, mein lieber Ambrosius, dies ist das traurige Ergebnis einer jahrelangen verfehlten und arroganten Kommunalpolitik. Heute hat die Bevölkerung von Wägishütte unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, was ihnen der Bürgermeister Anton Philipp am Ende tatsächlich noch bedeutet hat«. »Sieh’ es nicht so hart, Elvira«, versuchte Ambrosius zu beschwichtigen. »Mein Vater hatte auch gute Seiten. Er war stets bestrebt, die Gemeinde nach vorn zu bringen, auch wenn er dabei nicht immer den Weg der Gesetzmäßigkeit und des Verständnisses gegangen ist.«

Mit Anton Philipps Ableben wurde in der Chronik des Hotzenwald-Dorfs Wägishütte ein Kapitel Kommunalpolitik beendet, an dem sein Sohn und Nachfolger noch lange zu knabbern haben sollte.

Bei den drei Töchtern von Ambrosius stellte sich schon sehr früh heraus, dass vor allem die beiden ältesten, Hanna und Lydia, an der Stellung ihres Vaters und überhaupt an der ganzen Kommunalpolitik keinerlei Interesse zeigten.

War es Kalkül oder Zufall: Die jüngste Tochter hingegen nahm Ambrosius des Öfteren mit in seine Amtsstube und ließ sie dabei etwas Verwaltungsluft schnuppern. Als Christin so etwa elf Jahre alt war, signalisierte sie eines Tages der Mutter, dass sie den Beruf des Vaters, spannend und abwechslungsreich fände. Elvira sprach am Abend mit Ambrosius über die Äußerungen ihrer Jüngsten, indem sie ihn gebeten hat, das Mädchen nicht mehr mit ins Rathaus zu nehmen. »Und warum soll ich Christin nicht mehr mit ins Rathaus nehmen?« Elvira geriet über die verständnislose Frage ihres Mannes dermaßen in Rage, dass sie ihm mit strengem Ton entgegenschleuderte: »Weil ich und ganz Wägishütte genug haben von dieser Philipp’schen Bürgermeister-Dynastie! Hör’ mir endlich auf damit und lass’ das Mädchen in Ruhe!« Mit dieser emotionalen, vielleicht etwas überzogenen Reaktion hat Elvira bei ihrem Mann genau das Gegenteil bewirkt. Mit dem Wort Bürgermeister-Dynastie hatte sie bei ihm einen völlig neuen Gedanken wachgerüttelt: Ja, warum sollte nicht auch mal eine Frau Bürgermeisterin von Wägishütte werden können? – obwohl dies um das Jahr 1989 in unserem Land noch nicht allzu oft der Fall war. In den nächsten Tagen hat sich Ambrosius nur noch mit dem einen Gedanken beschäftigt, nämlich dass seine jüngste Tochter seine Nachfolgerin werden könnte. Über das Thema gesprochen hat er mit seiner Frau nie mehr; denn schließlich kannte er deren Meinung. Aber von diesem Tag an arbeitete er im Geheimen daraufhin und nahm, sooft es irgendwie ging, die »Kleine« mit ins Rathaus.

Inzwischen war dies auch schon den Rathaus-Mitarbeitern aufgefallen. Die meisten fragten sich, was das wohl zu bedeuten hätte, dass das Mädchen ein gesteigertes Interesse an den Amtsstuben und den Mitarbeitern zeigte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis im Rathaus getuschelt wurde: »Aha, mit diesen Besuchen soll eine neue Bürgermeisterin herangezogen werden.« Obwohl Ambrosius sowohl im Ort als auch bei seinen Mitarbeitern deutlich beliebter war als sein Vater, kam Gegenwind auf. Hinter vorgehaltener Hand konkretisierte sich unter der Bevölkerung der Wunsch, dass der nächste Bürgermeister von Wägishütte jedenfalls nicht mehr »Philipp« heißen dürfe!

3. Kapitel

Hanna, die Kinderärztin

Während das Nesthäkchen Christin jede Möglichkeit nutzte, ihren Vater im Rathaus zu besuchen, um sich dort mit Papas Mitarbeitern zu unterhalten und diese auszufragen, war ihre älteste Schwester Hanna damit beschäftigt, sich auf ihr Abitur vorzubereiten. Alle drei »Philipp-Mädchen« waren hervorragende Schülerinnen. Darum gab es auch keine Frage, ob, sondern nur mit welcher Note Hanna das Abitur bestehen würde. Da sie sich schon sehr früh in den Kopf gesetzt hatte, Kinderärztin zu werden, musste sie, des Numerus Clausus’ wegen, natürlich ein sehr gutes Abitur abliefern. Dies war ihr bewusst, und entsprechend hatte sie sich auch auf ihre Prüfungen vorbereitet. Mit der Super-Note von 1,1 war sie zwar nicht Jahrgangsbeste, worüber sich die ehrgeizige Bürgermeister-Tochter natürlich etwas geärgert hat, aber mit dieser hervorragenden Note hat sie allemal die Voraussetzungen erfüllt, Medizin studieren zu können. Was lag da näher, als einen Studienplatz in Heidelberg anzustreben? Zum einen würde die Möglichkeit bestehen, bei den Großeltern zu wohnen, und außerdem wollte sie, genau wie ihre Mutter und die Oma, nebenbei als Stadtführerin noch etwas hinzuverdienen. Einziger Grund für ihre Überlegung, eventuell auch in Freiburg zu studieren, war ihr langjähriger Schulfreund Lukas, der nach dem Abitur Maschinenbau-Ingenieur werden wollte und einen Studienplatz in Karlsruhe im Visier hatte. Dieser Lukas lag Hanna schon mit vierzehn Jahren zu Füßen und verehrte sie abgöttisch. Während deren Teenagerzeit waren die beiden unzertrennlich und unternahmen sehr viel miteinander; aber selbst mit achtzehn Jahren wurde aus dieser Freundschaft aus frühen Kindheitstagen dennoch kein Liebespaar, obwohl es hierfür eigentlich kaum einen Hinderungsgrund gab. Schon rein optisch gab es im ganzen Gymnasium kein vergleichbares Paar, das so gut zusammengepasst hätte. Auch wie sie miteinander umgegangen sind, ließ erahnen, dass sie für einander bestimmt waren. Doch Lukas, unsterblich in die hübsche Hanna verliebt, gelang es nicht, bei ihr Gefühle zu wecken, die stark genug gewesen wären, um sich in den intelligenten und gut aussehenden Gleichaltrigen zu verlieben.

Wann immer er sich vorgenommen hatte, sich zu offenbaren, verließ ihn der Mut. Vor lauter Angst, eine Abfuhr zu bekommen, traute er sich nicht, sich ihr zu nähern. Ein einziges Mal, und zwar zu fortgeschrittener Stunde beim Abi-Ball, wurde er, wohl schon etwas unter Alkoholeinfluss, mutig und küsste Hanna beim Tanzen plötzlich mitten auf den Mund. Sie erschrak ein wenig über den Gefühlsausbruch und Vorgehensweise von Lukas, aber ein verlegenes Lächeln verriet ihm, dass sie gegen diese Liebkosung nichts einzuwenden hatte.

Nach dieser »Kuss-Attacke« verließen beide das Lokal und gingen nach draußen. Als hätte man einen abgestellten Wasserhahn aufgedreht, so sprudelte es plötzlich aus ihm heraus: Er offenbarte all seine Gefühle für Hanna, die ihn schon einige Jahre begleiteten und umtrieben. Hanna gab ihm zu verstehen, dass auch sie ihn mochte und seine nette Art sehr schätze. Nach diesem gegenseitigen Bekenntnis war es, wie schon so oft, Hanna, die kühlen Kopf bewahrte und die Liebesschwüre von Lukas ausbremste. Mit der Äußerung »Nun lass’ uns erst einmal unsere beruflichen Träume angehen, bevor wir über andere Dinge nachdenken, schließlich haben wir ja noch alle Zeit der Welt.« Dieser Satz hat ihm plötzlich wieder jeden Mut genommen. Sie hat ihn so kühl und unverbindlich ausgesprochen, dass bei ihm wie auf Knopfdruck all seine Vorstellungen und Träume von einem schönen Liebesverhältnis zunichte gemacht wurden.

Nach diesem Abend trafen sich die beiden nur noch hin und wieder oder gingen zum Tanzen in die Disco. Wann immer er ihr näherkommen wollte, stellte sie ihren Schalter der Gefühle auf »aus«, womit sie ihren gleichaltrigen Freund immer mehr verunsicherte. Sie kommentierte ihr Verhalten mit den Worten »Wir müssen vernünftig sein: Erst kommt das Studium, und dann können wir immer noch über eine gemeinsame Zukunft reden«. Allmählich wurde ihm bewusst, dass Hanna für ihn in all den Jahren eine gute Freundin war, aber ihn wohl nie lieben würde.