1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

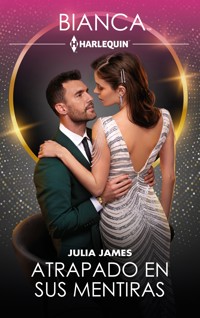

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

Tia se quedó horrorizada cuando el imponente Anatole Kyrgiakis regresó a su vida exigiendo que se casara con él. Seis años atrás, la había dejado con el corazón roto… Por mucho que ahora lo deseara, no volvería a cometer el mismo error. Pero Tia estaba unida al poderoso griego por algo más que por la pasión… ¿se atrevería a confesar el mayor secreto de todos?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 200

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2018 Julia James

© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Desatinos del corazón, n.º 2678 - enero 2019

Título original: The Greek’s Secret Son

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-1307-495-5

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

AMENAZABA una fina llovizna. Las nubes bajas se cernían sobre el cementerio de la iglesia del pueblo y Christine sintió el frío y húmedo aire invernal mientras permanecía al lado de la tumba recién cavada. El dolor la atravesó por el hombre amable que había acudido a su rescate cuando el hombre que más anhelaba en la Tierra desapareció. Pero ahora Vasilis Kyrgiakis se había ido, finalmente le falló el corazón, como era de esperar. Convirtiéndola a ella en viuda.

La palabra le cruzó por la mente mientras permanecía allí de pie sola y con la cabeza gacha. Todo el mundo había sido muy amable con ella porque Vasilis era muy querido, aunque era muy consciente de los comentarios que circulaban porque era mucho más joven que su marido de mediana edad. Pero desde que la familia más importante del vecindario, los Barcourt, aceptaron a su vecino nacido en Grecia y a su joven esposa, los demás también lo hicieron.

Por su parte, Christine había sido completamente leal a su esposo por agradecimiento incluso en los últimos momentos, y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas cuando el vicario habló de compromiso y bajaron despacio el ataúd a la tumba.

Christine se mareó un poco y alzó la cabeza para recuperar el equilibrio. Tenía la mirada borrosa, pero se quedó paralizada al ver a lo lejos un coche parado junto al vehículo fúnebre en el que habían llevado a su marido. Y al lado había una figura alta e inmóvil, un hombre al que conocía muy bien. Un hombre al que hacía cinco largos años que no veía.

El último hombre que querría volver a ver.

Anatole observaba muy quieto la escena que tenía lugar en el cementerio de la iglesia. Un sinfín de emociones le recorrían por dentro, pero tenía la mirada fija en la figura esbelta y delicada vestida de negro situada al lado del sacerdote en la tumba abierta de su tío. Un tío al que se había negado a ver desde la absurda locura de su boda.

Sintió una punzada de rabia. Hacia sí mismo y hacia la mujer que había engañado a su tío para que se casara con ella. Todavía no sabía cómo lo había logrado, pero fue culpa suya que sucediera. No se dio cuenta de la ambición que estaba generando en ella. Una ambición que había desencadenado que intentara atraparle primero a él, y al ver que no lo conseguía se giró hacia su desventurado tío, un blanco fácil.

La mujer fue entonces consciente de su presencia y le miró. Su expresión denotaba un impacto absoluto. Y entonces, con un movimiento abrupto, Anatole se dio la vuelta, se metió en el coche y se marchó de allí acelerando por el tranquilo camino rural.

La emoción volvió a apoderarse de él, devolviéndole al pasado.

Cinco largos años atrás…

Anatole tamborileó con los dedos en el salpicadero con gesto frustrado. Estaba atrapado en un atasco de tráfico en la hora punta de Londres, pero eso no era lo único que le tenía de mal humor. Era la perspectiva de la noche que le esperaba. Con Romola. Los ojos negros como la obsidiana de Anatole echaron chispas. Ella le veía como posible marido, y eso era justo lo que no quería. El matrimonio era lo último que buscaba.

Se le nubló un poco la vista al pensar en el lío de vida que llevaban sus padres. Los dos se habían casado muchas veces, y él nació solo siete meses después de su boda, lo que probaba que ambos habían sido infieles a sus anteriores parejas. También se habían sido infieles entre ellos, y su madre se marchó cuando Anatole tenía once años.

Los dos estaban actualmente casados de nuevo. Había dejado de importarle y de contar las veces. Sabía desde el principio que darle a su único hijo una familia estable no era importante para ellos. Ahora que ya estaba en la veintena, parecía que su único propósito era mantener llenas las arcas de los Kyrgiakis para financiar su lujoso estilo de vida y sus caros divorcios.

Anatole había estudiado Económicas en una buena universidad, tenía un máster en una de las escuelas de negocios más importantes del mundo y contaba con un cerebro privilegiado para los negocios, por lo tanto podía llevar a cabo aquella tarea con bastante facilidad y sabía que él también se beneficiaría de ello. Trabajar duro, vivir duro, ese era su lema… y mantenerse alejado de los tóxicos lazos del matrimonio.

Frunció el ceño al pensar en Romola de nuevo. Pensaba que al ser una profesional de la bolsa no tendría la ambición de casarse con él, pero al final resultó ser como todas las demás: quería convertirse en la señora de Anatole Kyrgiakis.

Qué desesperación. Una docena de vehículos más adelante vio cómo el semáforo se ponía en verde. Un instante después los coches se pusieron en movimiento y Anatole pisó el acelerador.

Y justo en aquel instante, una mujer apareció delante del coche.

Tia tenía los ojos llenos de lágrimas. Había estado con el anciano señor Rodgers hasta el final de su larga enfermedad, y había fallecido aquella mañana. Su muerte le había recordado el fallecimiento de su propia madre menos de dos años atrás. Ahora, mientras arrastraba su vieja maleta, supo que tenía que llegar a la agencia antes de que cerrara. Necesitaba que la asignaran un nuevo paciente, porque al ser cuidadora interna no tenía casa propia. Tenía que cruzar la calle para llegar a la agencia, y como el paso de peatones estaba lejos, decidió hacerlo entre el tráfico, que se movía muy despacio.

Levantó la pesada maleta siguiendo un impulso repentino y se bajó de la acera…

Con una velocidad de reacción que no sabía que tenía, Anatole pisó el freno e hizo sonar el claxon. Pero a pesar de su rapidez, escuchó el impacto de algo sólido golpeando contra el coche. Vio a la mujer caer delante de él. Soltó una palabrota, puso las luces de emergencia del coche y salió con un nudo en el estómago. En la calle había una mujer de rodillas sujetando con la mano una maleta que había quedado bajo el parachoques. La maleta se había abierto y había ropa por todas partes.

La mujer levantó la cabeza y miró fijamente a Anatole. Al parecer, no era consciente del peligro que había corrido.

–¿En qué demonios estabas pensando? –le espetó él con furia–. ¿Cómo se te ocurre cruzar así?

La mujer dejó de mirarle fijamente y se echó a llorar. La rabia de Anatole desapareció al instante y se agachó a su lado.

–¿Estás bien? –parecía claro que no, porque la mujer siguió sollozando.

Anatole la ayudó a ponerse de pie y agarró la ropa tirada, metiéndola a voleo en la maleta. Luego la tomó del brazo.

–Vamos a la acera –le dijo.

Ella empezó a incorporarse. Alzó la cabeza. Las lágrimas le caían a borbotones por las mejillas, y no dejaba de sollozar. Pero Anatole no prestaba atención a eso. Cuando se puso de pie, su cerebro registró dos cosas: la mujer era mucho más joven de lo que creyó al principio, y aunque estuviera llorando, era impresionantemente guapa. Era rubia, con el rostro en forma de corazón, ojos azules, boquita de rosa…

Sintió como si un ascensor bajara en su interior y luego subiera tomando forma y reacomodándolo todo. Su expresión cambió.

–Estás bien –se escuchó decir a sí mismo con voz amable–. Casi te atropello, pero no ha pasado nada.

–¡Lo siento mucho! –sollozó ella.

–No pasa nada –Anatole sacudió la cabeza–. No hay daños. Excepto tu maleta.

Cuando la mujer se dio cuenta del estado del equipaje, se le distorsionó el rostro. Tomando una repentina decisión, Anatole metió la maleta en el maletero de su coche y abrió la puerta del copiloto.

–Vamos, sube. Te llevo –le ordenó, consciente de que los coches de atrás no paraban de tocar el claxon con impaciencia.

La metió en el coche a pesar de sus protestas. Luego se colocó tras el volante y se puso en marcha, preguntándose distraídamente si se habría tomado tantas molestias en el caso de que la persona que se cruzó delante del coche no fuera una rubia impresionante….

–Dime, ¿dónde vamos?

–Eh… –la joven miró a través del parabrisas con gesto ausente–. A ese lado de la calle.

Tia seguía sin parar de llorar, pero ahora había algo más que la ocupaba. Era incapaz de apartar la mirada del hombre que tenía al lado. Tragó saliva.

Tenía el cabello negro como el azabache y el rostro parecía esculpido. Los ojos parecido al chocolate oscuro, pómulos altos… Tia sentía un nudo en el estómago y no sabía dónde mirar, pero quería seguir mirándole a él porque parecía sacado de un sueño. Era el hombre más increíble que había visto en su vida.

Algo que tampoco tenía mucho mérito, ya que se había pasado sus años adolescentes cuidando de su madre y ahora cuidaba de personas mayores y enfermas. Nunca tuvo oportunidad ni tiempo para aventuras románticas, novios ni diversión. Sus únicos romances eran los que sucedían en su cabeza, tejidos con el tiempo pasado mirando por las ventanas, sentada a la cabecera de camas y atendiendo a todas las tareas de una cuidadora interna.

Pero ahora, en aquel preciso instante, estaba con un hombre que parecía salido de sus fantasías románticas. Era todo lo que había soñado. Tia tragó saliva.

–¿Estás mejor? –le preguntó él esbozando una media sonrisa.

Tia asintió y de pronto fue consciente de que aunque el hombre parecía salido de uno de sus tórridos sueños, aquello no era lo que estaba buscando, sino de hecho todo lo contrario.

Fue dolorosamente consciente del aspecto que debía de tener para él con los ojos rojos, la nariz congestionada, las lágrimas cayéndole por las mejillas, el pelo revuelto y nada de maquillaje. Además llevaba unos vaqueros viejos y una sudadera que le quedaba grande. Menudo desastre.

Cuando el semáforo se puso en verde, Anatole giró por la calle lateral que ella le había indicado.

–¿Ahora por dónde? –se le pasó por la mente que deseaba que estuviera algo lejos. Pero desechó aquel pensamiento. Recoger mujeres de la calle, en ese caso literalmente, no era una buena idea. Pero mientras la llevaba a su destino bien podía hablar con ella–. Siento que estés tan compungida, pero espero que hayas aprendido que no se puede cruzar una calle así.

–Lo siento mucho –repitió ella con voz ronca–. Y también siento estar llorando así. No es culpa tuya. Bueno, un poco… cuando me gritaste así…

–Fue el shock –se explicó Anatole mirándola de reojo–. Me daba terror haberte matado. No era mi intención hacerte llorar.

Ella sacudió la cabeza.

–No lloraba por eso, sino por el pobre señor Rodgers –dijo ella precipitadamente–. Ha muerto esta mañana. Yo estaba allí, era su cuidadora. Era muy mayor, pero de todas formas… ha sido muy triste. Me ha recordado a cuando murió mi madre…

La joven se interrumpió bruscamente y Anatole escuchó su sollozo contenido.

–Lo siento –dijo, pensando que era lo único que podía decir–. ¿Ha muerto hace poco?

–No, hace casi dos años. Tenía esclerosis múltiple desde que yo recuerdo, y cuando mi padre murió yo cuidé de ella. Por eso me convertí en cuidadora. Tenía experiencia y tampoco podía hacer mucho más, además necesitaba un trabajo de interna porque todavía no tengo casa propia…

Se detuvo de nuevo, dolorosamente consciente de que le estaba contando todas aquellas cosas personales a un perfecto desconocido. Tragó saliva.

–Ahora voy a la agencia para conseguir un nuevo trabajo, algo que empiece hoy mismo. ¡Ahí está! –dijo casi gritando.

Señaló un edificio sin ningún encanto y Anatole se detuvo delante. La joven salió del coche y trató de abrir la puerta. No lo consiguió. Él salió y vio el cartel de Cerrado.

–¿Y ahora qué? –se escuchó decir en tono seco.

Tia se giró para mirarlo y trató de disimular su angustia.

–Ah, encontraré un hostal barato para pasar la noche. Seguramente haya alguno cerca al que pueda ir andando.

Anatole lo dudaba bastante… sobre todo con la maleta rota.

Posó la mirada sobre ella. Parecía perdida e indefensa. Y muy, muy bonita. Igual que antes, tomó una decisión repentina. Su voz interior le decía que estaba loco, que se comportaba como un idiota, pero la ignoró. Y sonrió.

–Tengo una idea mucho mejor –afirmó–. Mira, no puedes mover esa maleta rota ni un metro, y mucho menos arrastrarla hasta llegar a un imaginario hostal barato en Londres. Así que esta es mi propuesta: ¿por qué no pasas la noche en mi apartamento? Yo no voy a estar –añadió al instante al ver el pánico reflejado en sus ojos azules–. Estarás a tus anchas y por la mañana puedes comprarte una maleta nueva e ir a la agencia. ¿Qué te parece? –sonrió.

La joven le miraba como si no creyera lo que estaba oyendo.

–¿Estás seguro? –había cierto recelo en su tono, pero el pánico había desaparecido.

–En caso contrario no te lo ofrecería –respondió él.

–Esto es increíblemente amable por tu parte –dijo ella apartando la mirada–. Te estoy causando muchas molestias.

–En absoluto. Entonces, ¿aceptas?

Anatole volvió a sonreír, esa vez con la sonrisa que utilizaba para que la gente hiciera lo que él quería. En esa ocasión también funcionó. Ella asintió trémulamente.

Negándose a prestar atención a la voz que le decía que estaba loco por hacerle semejante proposición a una perfecta desconocida, Anatole la ayudó a subirse otra vez al coche y puso rumbo a Mayfair, donde estaba su apartamento.

La miró. Estaba sentada muy recta con las manos en el regazo y miraba hacia delante, no a él. Parecía no creerse que aquello estuviera sucediendo de verdad. Así que dio el siguiente paso para hacerlo real para ella y también para sí mismo.

–Tal vez deberíamos presentarnos. Soy Anatole Kyrgiakis.

Le resultaba extraño decir su propio nombre porque normalmente no tenía que hacerlo, y cuando lo hacía esperaba que reconocieran su apellido al instante. Pero esa vez no se produjo ninguna reacción.

–Tia Saunders –respondió ella con timidez.

–Hola, Tia –dijo Anatole en voz baja con una sonrisa.

Vio un sonrojo en sus mejillas, pero volvió a concentrarse en el tráfico. La dejaría un poco tranquila para que se relajara un poco, pero sin duda seguía estando tensa cuando detuvo el coche frente a la elegante mansión de estilo georgiano y luego la guio hacia el interior cargando con la maleta rota. Cuando entraron en su apartamento, que ocupaba todo el ático, Tia contuvo el aliento.

–¡No puedo quedarme aquí! –exclamó con tono de desmayo–. ¡Seguro que destrozo algo!

Tia recorrió con la mirada el largo sofá blanco cubierto de cojines de seda y la gruesa alfombra gris paloma que iba a juego con las cortinas de los amplios ventanales. Parecía algo salido de una película.

–Simplemente no tires el café encima de nada –Anatole se rio–. Y por cierto, hablando de café… mataría por una taza. ¿Y tú?

Tia asintió.

–Sí… gracias –balbuceó.

–Bien. Voy a poner la máquina en marcha. Pero primero deja que te enseñe tu habitación. ¿Y por qué no te das una ducha para refrescarte? Por lo que me has contado, has debido de pasar una mala noche.

Anatole agarró de nuevo la maleta rota y decidió que le diría al conserje del edificio que llevaran una nueva enseguida. La arrastró a una de las habitaciones de invitados.

Ella le siguió mirando a su alrededor maravillada, como si nunca hubiera visto nada parecido en su vida. Y seguramente era así, pensó Anatole. Sintió una punzada de inusual satisfacción. Era un sentimiento agradable poder darle a aquella chica que sin duda no lo había pasado bien con la muerte de sus padres y con aquel trabajo mal pagado de cuidadora una breve experiencia del lujo. Quería que lo disfrutara.

Anatole dejó en el suelo la maleta, que volvió a abrirse y a derramar todo su contenido por el suelo, y señaló hacia el baño incorporado en la habitación. Después la dejó con otra sonrisa y se dirigió a la cocina.

Cinco minutos más tarde, el café se estaba haciendo y él estaba arrellanado en el sofá revisando los correos electrónicos, intentando por todos los medios que su mente no divagara hacia la inesperada invitada que se estaba dando una ducha…

Se preguntó si sus encantos se extenderían más allá de su hermoso rostro. Sospechaba que sí. Era esbelta, eso se veía claramente, pero no plana. No. Aunque llevaba ropa barata y poco favorecedora, había visto los suaves montículos de su pecho debajo. Y era bajita, bastante más que las mujeres en la que solía fijarse.

Tal vez se debiera a que él medía un metro ochenta y seis, o a que solía fijarse en mujeres seguras de sí mismas que estaban a su altura en muchos sentidos y avanzaban por el mundo conscientes de su valía, seguras de sí mismas y de sus atractivos.

Mujeres como Romola.

Le cambió la expresión. Antes de que Tia se le lanzara delante del coche había tomado la decisión de apartar a Romola de su vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo en aquel mismo instante? Podía enviarle un mensaje y decirle que al final no podía quedar con ella aquella noche, que le había surgido un imprevisto y que no sabía cuándo volvería a pasar por Londres. Y que tal vez deberían aceptar que su tiempo juntos había llegado a su fin… con una crueldad que le resultaba fácil ejercitar cuando se veía como objetivo de una mujer que quería más de lo que él estaba dispuesto a dar, le mandó un mensaje y amortiguó el golpe con el envío de una pulsera de diamantes como regalo de despedida. Y luego, con una sensación de alivio, volvió a centrarse en aquella noche.

Una sonrisa empezó a asomarle a los labios y sus ojos se suavizaron un poco. Ya había jugado al príncipe y la mendiga al ofrecerle a Tia que se quedara en su apartamento. Entonces, ¿por qué no darle el paquete completo y regalarle una noche que siempre recordaría? Champán, una buena cena… ¡la experiencia total!

Estaba seguro de que era algo que no había vivido antes en su desfavorecida vida.

Por supuesto, no le ofrecería nada más. Él ni siquiera se quedaría allí, pasaría la noche en el hotel Mayfair, donde su padre siempre tenía una suite reservada. Por supuesto que lo haría.

Cualquier otra cosa estaba completamente fuera de lugar… por muy hermosa que fuera.

Capítulo 2

TIA ESTABA en un estado de completa felicidad mientras el agua caliente le caía por el cuerpo, formando espuma con el champú y el gel que había encontrado en la cesta de productos de baño de aspecto carísimo en la cómoda del baño. Nunca en su vida había disfrutado de una ducha tan deliciosa.

Cuando salió con el pelo recogido en una toalla y otra toalla alrededor del cuerpo se sintió renacida. Todavía no había tenido tiempo de ubicarse en lo que estaba sucediendo porque todo le parecía como un cuento de hadas. Se la había llevado un príncipe que la dejaba sin aliento.

Era increíblemente guapo. Y además muy amable. Podría haberla dejado perfectamente en la acera con la maleta rota y haberse marchado de allí sin que le importara.

Pero no lo hizo: la llevó a su casa. ¿Y cómo iba a decirle que no? En toda su confinada y aburrida vida, dedicada al cuidado de su pobre madre y de otros, ¿cuándo le había pasado algo así excepto en sus fantasías?

Tia alzó la barbilla y se miró al espejo con decisión. No sabía lo que estaba pasando, pero iba a aprovechar el momento.

Se dio la vuelta y se quitó la toalla en forma de turbante, dejando que el pelo húmedo le cayera libre, y luego buscó desesperadamente entre la ropa para encontrar algo, cualquier cosa que fuera mejor que unos vaqueros viejos y una sudadera suelta. Por supuesto que no tenía nada ni remotamente adecuado, pero al menos mejoraría algo. Tal vez no lograra parecer una princesa de cuento de hadas, pero se esforzaría al máximo.

Cuando regresó a aquella prístina y palaciega sala dirigió directamente la mirada hacia la figura oscura que parecía relajada en el sofá. Dios santo, no se podía ser más guapo.

Se había cambiado la chaqueta del traje formal y aflojado la corbata, desabrochado el botón superior de la camisa y los gemelos.

Se puso de pie.

–Ya estás aquí –sonrió–. Siéntate y disfruta de tu café.

Anatole señaló con la cabeza el lugar donde había puesto un plato de pastas que había sacado del congelador y colocado después en el microondas. Ahora olían deliciosamente.

–¿Estás a dieta o puedo tentarte? –le preguntó con tono amable.

Anatole observó cómo se le sonrojaban de nuevo las mejillas. Tal vez no tendría que haber usado la palabra «tentar». Y, si Tia se sonrojaba porque se sentía tentada, sin duda él también. Y por una buena razón…

Se había cambiado de ropa, y aunque seguía siendo ropa barata, había mejorado mucho. Se había puesto una falda vaporosa de algodón con dibujos indios y una camiseta azul turquesa que ayudaba mucho más a que luciera la figura que la sudadera ancha que tenía antes. Y además se había lavado el pelo, que le caía suelto en una melena rizada sobre los hombros. Ya no tenía los ojos rojos y había dejado de parecer una niña abandonada.

Tomó asiento en el sofá, y las manos le temblaron ligeramente cuando agarró la taza de café que Anatole le había servido murmurándole las gracias.

Se lo bebió de golpe con la esperanza de que le calmara los agitados nervios, y los ojos se le fueron otra vez hacia Anatole. Al mirarle se dio cuenta de que él la estaba mirando a su vez con una sonrisa dibujada en los labios. Era una sonrisa que le produjo un estremecimiento.

–Toma una pasta –dijo él acercándole el plato.