4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

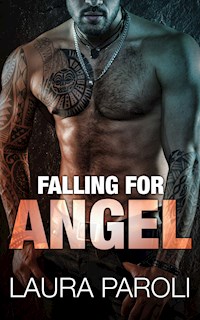

Eigentlich ist es ein ganz normaler Tag an der Uni, bis plötzlich zwei Biker am Campus auftauchen, und behaupten, mein Vater hätte einen Motorradunfall gehabt. Wahrscheinlich hätte ich misstrauischer sein sollen. Ganz sicher hätte ich nicht auf eines ihrer Bikes aufsteigen dürfen. Jetzt werde ich an einem gottverlassenen Ort mitten in der Wüste als Geisel gehalten. Von zwei Outlaws, die mindestens genauso brutal sind, wie heiß. Und die behaupten, bis Daddy bezahlt, müsse ich seine Schulden begleichen … auf die eine oder andere Weise. *** Dark MC Romance. Düster. Leidenschaftlich. Kompromisslos. Jeder Teil ist in sich abgeschlossen und mit Happy-End-Garantie. ***

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

DESERT GHOST’S PRINCESS

LAURA PAROLI

Originalausgabe 6/2025

Copyright © 2025 by Laura Paroli

Alle Rechte vorbehalten.

E-Mail:

Alle in diesem Buch beschriebenen Personen sind fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist nicht beabsichtigt und rein zufällig.

www.lauraparoli.com

HARPER

Mein Herz klopft gleich eine Spur schneller, als ich zur Wanduhr blicke und feststelle, dass die Vorlesung beinahe vorbei ist. Ich habe noch immer nicht geschafft, meine Hand zu heben und irgendeinen sinnvollen Beitrag zu leisten. Oder mir wenigstens eine gute Frage zu überlegen. Wie ein hypnotisiertes Karnickel hänge ich an den Lippen von Professor Eddington und habe dämliche Tagträume davon, meine Hände in seine kurzen Haare zu graben. Dabei ist er optisch gesehen noch nicht einmal mein Typ. Aber ich mag die Art, wie er spricht. Selbstsicher. Autoritär. Er hat diesen Befehlston drauf, der mich unweigerlich daran denken lässt, wie es sich wohl anfühlen würde, gewisse andere Anweisungen von ihm entgegengeschleudert zu kriegen.

Seit mir Alicia erzählt hat, dass er gelegentlich seine Studentinnen für vertiefende Gespräche zu sich nach Hause einlädt, bekomme ich diesen Gedanken einfach nicht aus dem Kopf. Natürlich weiß ich, dass es falsch ist. Völlig bescheuert. Der Mann ist doppelt so alt wie ich, er ist verheiratet und Professor für Rechtswissenschaften an einer der renommiertesten Universitäten in Arizona. Keiner, mit dem man sich einlässt. Jedes vernünftige Mädchen würde sich nach einem süßen Studenten umsehen. Rings um mich herum im Hörsaal gibt es Dutzende gut aussehende Jungs, die man definitiv den eigenen Eltern vorstellen könnte. Ein paar davon haben anfangs sogar mit mir geflirtet. Oder es zumindest versucht. Das Problem an der Sache ist, dass ich nicht besonders gut darin bin, zu flirten. Meine Familie kann ich sowieso niemanden vorstellen. Und kleine Jungs … haben mich noch nie besonders beeindruckt.

Seufzend atme ich durch, als ein Klingeln im Saal das Ende der Vorlesung ankündigt. Einen Moment lang spiele ich noch mit dem Gedanken, zu ihm zu gehen und ihn nach freien Plätzen in seiner Arbeitsgruppe zu fragen. Aber da schießt schon Stacy Walkers an mir vorbei und nimmt ihn für sich in Beschlag.

»Können Sie mir nochmals den Dunkins Präzedenzfall erklären?«, säuselt sie und spielt an einer ihrer platinblonden Locken herum. Dass der kurze Faltenrock, den sie trägt nur ganz knapp ihren Arsch bedeckt, ist sicher kein Zufall. Genauso wenig wie die Tatsache, dass sie immer mit weit ausgeschnittenen Pullis in der ersten Reihe sitzt und ihre Stifte vom Pult kullern lässt, nur um sich dann ganz langsam vor dem Professor zu bücken.

Ich verdrehe die Augen, als ich an ihr vorbeigehe, registriere aus dem Augenwinkel noch, dass sein Blick kurz von ihr zu mir rüber springt. Habe ich mich getäuscht oder war das ein Lächeln? Mir wird sofort wieder warm. Spontan beschließe ich, nicht gleich die Flucht zu ergreifen, sondern draußen vor dem Hörsaal noch kurz die Aushänge am schwarzen Brett zu studieren. Suchanfragen für Babysitting, Kellnern und Jobs zum Flyerverteilen. An und für sich bin ich mit meinem Aushilfsjob in der Bibliothek schon bestens versorgt, aber es kann ja nicht schaden, sich ein bisschen umzusehen … zumindest lange genug, bis Professor Eddington rausgeht.

Meine Lehrbücher und Unterlagen an die Brust gepresst überlege ich gerade, was ich zu ihm sagen könnte, ohne komplett aufgesetzt und geistlos zu wirken, als ich einen dunklen Schatten neben mir auftauchen sehe. Dann noch einen zweiten. Mein Magen krampft sich augenblicklich zusammen, als ich die Patches auf den Westen der Männer erkenne. Scheiße, was wollen die hier? Das kann nichts Gutes bedeuten.

Ich weiß, dass mein Vater mit miesen Typen arbeitet, noch miesere Geschäfte abzieht. Aber bis jetzt habe ich es ganz gut geschafft, mich aus dem Familienbusiness rauszuhalten. Mich interessiert weder sein Motorradclub noch der ganze andere Bullshit, der damit einhergeht. Ich will nichts mit alledem zu tun haben, ich bevorzuge den offiziellen, rechtschaffenen Weg. Himmel nochmal, ich will Anwältin werden! Und ich kann es sicher nicht gebrauchen, dass mich jemand mit diesen abgefuckten Bikertypen abhängen sieht. Schon gar nicht der attraktive Professor. Wie zur Hölle sind die überhaupt auf den Campus gekommen?

»Was wollt ihr hier?«, zische ich und funkle den dunklen, bärtigen Bären von einem Mann herausfordernd an, der sich vor mir aufgebaut hat.

»Dein Vater will dich sehen«, erklärt er knapp und ich weiche einen Schritt zurück, irritiert von seiner tiefen, rauchigen Stimme. Der Kerl kommt mir bekannt vor, auch wenn ich ihn nicht unbedingt einer bestimmten Rolle im Club meines Vaters zuordnen kann. Aber das heißt nicht viel, weil ich das Clubhaus der Vandals immer gemieden habe, wie die Pest.

»Es ist wichtig«, mischt sich der andere ein, der kürzeres, helleres Haar hat und selbst hier in den dunklen Hallen des Universitätsgebäudes nicht auf die Idee kommt, seine Sonnenbrille runter zu nehmen.

»Interessiert mich nicht«, entgegne ich knapp und will mich zum Gehen abwenden. Scheiß drauf, dann warte ich eben erst morgen auf den Professor. Bis dahin fällt mir vielleicht ein besseres Gesprächsthema ein, als die dämliche Arbeitsgruppe, die ausgerechnet von Stacy geführt wird.

Ich spüre die starke Hand auf meiner Schulter, noch bevor sie mich tatsächlich berührt.

»Du bleibst schön hier«, knurrt der Grizzly.

»Nimm sofort deine Pfoten weg«, fauche ich, »Sonst schreie ich nach der Campuspolizei.«

Wir starren uns an und ich frage mich, ob er meinen Bluff womöglich durchschaut. Ich würde im Traum nicht dran denken, laut zu werden und noch mehr Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Niemand an der Universität weiß, wer mein Vater ist und was er in Wirklichkeit macht. Dabei würde ich es gerne belassen.

»Entschuldige«, sagt der Grizzly jetzt eine Spur sanfter, »ich wollte dich nicht erschrecken.«

Er blickt kurz nach unten, dann zu seinem Kollegen und wieder zu mir. Einen Moment lang bin ich abgelenkt, nicht bloß von den Muskeln, sondern auch von seinem attraktiven Gesicht. Seine Augen sind dunkelbraun, beinahe schon schwarz und er hat dichte dunkle Wimpern und Augenbrauen, die seinen Blick intensivieren. Sein markantes Kinn ist von einem auffälligen dunklen Bart verdeckt, der zu seinem dichten dunklen Kopfhaar passt, dass er hinten in einen schlampigen Knoten zusammengefasst hat. Alles an ihm sieht wild und verwegen aus. Alles, bis auf die sanft geschwungenen Lippen.

»Lass uns rausgehen und kurz reden«, schlägt er vor. »Es ist wirklich wichtig, es hat einen schlimmen Unfall gegeben.«

»Unfall?« Mit einem Mal ist die Selbstsicherheit aus meiner Stimme verschwunden. An die Möglichkeit, dass meinem Vater tatsächlich etwas zugestoßen sein könnte, habe ich noch gar nicht gedacht.

Wie in Trance folge ich den beiden Männern raus durch die Halle, sehe aus dem Augenwinkel noch, dass die Tür zum Vorlesungsraum aufgeht und dann gleich wieder zu schwingt, ohne dass irgendwer rauskommt. Vielleicht wollte der Professor grad abhauen, aber dann ist Stacy ein Grund eingefallen, ihn rasch wieder zu sich zu rufen.

»Was ist passiert?«, frage ich, als wir durch den kleinen Park gehen, der das Nebengebäude mit den hinteren Parkplätzen verbindet. Ich bin froh, dass wir nicht die Hauptallee nehmen, und nicht den zentralen Eingang passieren. Drüben wären um diese Zeit vermutlich schon viele Kommilitonen auf den Weg zur Kantine. »Es … geht ihm doch gut oder?«

Ich muss an das letzte Telefonat denken, das wirklich nicht gut zwischen uns geendet hat. Er hat mich als undankbares, verzogenes Balg bezeichnet, das die eigene Herkunft verleugnet. Und ich ihn als verlogenen Heuchler ohne jede Moral. Nicht unbedingt das, was ein Vater als Letztes von seinem einzigen Kind zu hören kriegen sollte.

Der blonde Typ mit der Sonnenbrille zuckt seine Schultern. »Kann man noch nicht so genau sagen.« Er tauscht einen Blick mit seinem Begleiter. »Auf jeden Fall ist es sehr ernst. Wir bringen dich zu ihm. Besser wir verlieren keine Zeit.«

Mein Herz klopft schneller als ich hinter dem Grizzly auf das Motorrad steige. Es ist eine schwarze Indian Chief, die wirkt, als wäre sie aus einer anderen Zeit. Die Lederabdeckungen sind abgenutzt, das lässt sie rau und abenteuerlustig erscheinen – passend zu ihrem Besitzer. Ganz im Gegensatz zu der modernen Harley Davidson Breakout des anderen Kerls.

»Aufsetzen«, weist mich der Kerl an und reicht mir einen Halbvisierhelm. Der Motor heult auf und er dreht gleich kräftig am Gas. Erschrocken greife ich nach vorne, klammere mich an dem Fremden fest, obwohl ich eigentlich ebenso gut hinten am Sitz Halt finden könnte. Meine Hände sind schwitzig, mein Magen ganz flau. Ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf einem Motorrad gesessen, und ich habe es ganz sicher nicht vermisst. Früher, als ich klein war, hat mich mein Vater ständig auf seiner Harley mitgenommen und zur Schule gebracht. Er hat mir sogar beigebracht, selbst ein Dirt Bike zu fahren. Damals fand ich das toll, da war Daddy mein Held. Aber das änderte sich schlagartig, als ich alt genug war um zu begreifen, was er wirklich so machte, wenn er tagelang weg war, und mich bei Nana zurückließ. Ich sah den Dreck an seinen Reifen und die Blutspritzer an seiner Weste, wenn er sie nicht gut genug saubergemacht hatte. Ich wusste von den weißen Päckchen, die er in einem Bunker unter Nanas altem Farmhaus versteckte. Und von den anderen Kisten, mit sehr viel gefährlicheren Dingen. Aber das schockierte mich alles nicht so wie das, was ich einmal in der alten Scheune hinter der Farm sah, als meine Lehrerin krank wurde und ich unerwartet früh von der Schule nach Hause zurückkam.

Ich kreische auf, als das Motorrad unter mir einen Sprung macht, erwarte schon den Sturz und den Knall. Aber die Indian Chief gleitet sicher und stabil durch die Straße, so als wäre gar nichts geschehen.

»Nur eine Bodenwelle«, ruft der Grizzly nach hinten, »sorry!«

Ich atme tief durch. Versuche, mich auf die wesentlichen Fragen zu konzentrieren. Wie geht es meinem Dad? Steht es so schlimm um ihn, dass mir die Typen nichts sagen? Ich sollte Angst haben, Trauer und Panik empfinden. Trotz allem, was er getan hat, ist er immer noch mein Vater. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mich inzwischen gefangen, es ist beinahe schon eine Gleichgültigkeit, die mich umgibt, und das macht mir wesentlich mehr Angst. Ich kann ihm nicht verzeihen, was er getan hat, selbst dann nicht, wenn er heute Nacht stirbt. Ich wünsche es ihm nicht, aber ich weiß, dass die Welt ohne Männer wie ihn ein besserer Ort wäre.

Ich lenke mich ab, konzentriere mich auf den warmen Wind, der mein langes, blondes Haar durch die Luft wirbelt, und auf den wummernden Sound, der bis in meine Brust rein vibriert. Auf den Ledersitz unter mir, der von der Sonne angenehm warm ist, genau wie die Jacke des Fahrers, an der ich mich festhalte. Und auf die Tatsache, dass mir eine ziemlich angenehme Mischung aus Leder, Holz und frischem Fahrtwind in die Nase weht.

Ich muss zugeben, dass sich das hier gar nicht so übel anfühlt. Fast schon angenehm, könnte man sagen. Ich mag das Kribbeln in meinem Bauch, das ich noch von früher in Erinnerung habe. Das Gefühl, wenn jemand am Gas dreht und die Maschine beschleunigt. Vielleicht wäre das hier sogar ein abenteuerlicher Ausflug durch das wüstenhafte Terrain, wenn man die Umstände außer Acht lassen würde. Hinter einem starken, ziemlich dominanten, älteren Mann am Motorrad. Einem Kerl mit langen Haaren, Bart, Tattoos, und einer tiefen, rauchigen Stimme, die bis in meine Knochen vibriert. Bis in mein Höschen.

Scheiße, Harper, reiß dich zusammen!

Ich mag keine Biker! Und schon gar keine Typen, die für meinen Vater arbeiten!

Was zum Teufel ist bloß mit mir los?

Ich komme zu mir, als wir Quartzsite passieren, dann Blythe. Hätten wir nicht auf die 93 abbiegen müssen? Oder wenigstens auf die 72?

»Hallo? Wo fahrt ihr hin?«, rufe ich gegen den Fahrtwind. »Da lang geht’s nicht nach Vegas!«

Der Kerl reagiert nicht, er fährt einfach weiter. Selbst, als ich ihm erst auf den Rücken klopfe, dann haue.

Scheiße. Scheiße! Was zum Teufel passiert hier gerade?

»Bleib stehen!«, schrei ich nach vorne. »Halt sofort an!«

Aber die Männer denken gar nicht daran. Und wir sind definitiv zu schnell unterwegs, dass ich in einem kurzen Sommerkleid von einem Bike springen könnte.

»Wir fahren gar nicht nach Las Vegas oder?«, frage ich in einer Kurve, als die Strecke etwas langsamer wird.

»Nope.«

»Und mein Vater? Der Unfall?«

»Nie passiert.«

Denk nach, Harper. Denk nach!

Ich versuche, ruhig zu bleiben, zu atmen, aber ich schaffe es nicht mehr, meine aufkommende Panik unter Kontrolle zu halten. Dabei sollte mich doch zumindest der Gedanke beruhigen, dass es meinem alten Herrn gutgeht. Aber das macht mich bloß wütend. Selbst wenn es nicht um seinen Unfall geht, geht es trotzdem um ihn. Und ich bin sicher, dass das nichts Gutes bedeutet.

»Bin ich jetzt eure Geisel? Wollt ihr meinen Alten erpressen? Der wird nicht bezahlen, das kann ich euch versichern. Dazu bin ich ihm viel zu egal.«

Der Typ vor mir lacht, aber er antwortet nicht.

»Was habt ihr vor?«, kreische ich, die Stimme immer schriller, je mehr ich mich aufrege. Dann kommt mir ein anderer Gedanke, was die beiden mit mir vorhaben könnten, und der ist sehr viel beunruhigender.

DAMON

Sie hat sich die ganze dreistündige Fahrt über an mir festgeklammert, als hinge ihr Leben davon ab, dabei sorgt schon die lederne Rückenlehne dafür, dass sie nicht von meinem Bike rutschen kann. Als wir vom Highway biegen und die kleine Schotterstraße entlang rollen, wird ihr Griff immer fester. Dafür lässt sie mich in der Sekunde los, als ich anhalte, springt von der Chief und läuft los, als hätte sie eine Tarantel in den Hintern gebissen.

Jax, unser Sergeant-at-Arms, der seine Harley neben mir abgestellt hat, wirft mir einen fragenden Blick zu. »Willst du nicht hinterher, Damon?«

»Nein.«

Ich bleibe sitzen, drehe mich um und lasse ihr ein paar Sekunden den Spaß. Wir sind in Trailerpark Ghost Town, meilenweit von der nächsten Ortschaft entfernt. Hier gibt es nichts außer Sand, Ruinen und noch mehr Sand. Die Straße ist gesperrt, seit es nach dem Erdbeben 2002 Risse und Absenkungen gab, und für Vierräder bis heute nicht mehr passierbar. Zu Fuß würde sie es bis in den nächsten Ort sowieso nicht schaffen. Nicht unter der prallen Sonne. Nicht ohne Wasser. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie gleich stehenbleiben wird. Ich ziehe meine Desert Eagle aus dem Hosenbund, die mich ständig begleitet, seit ich Enforcer bei den Desert Ghosts bin, und ziele zweimal auf einen Punkt im Sand, wenige Meter von ihr. Wie erwartet bleibt sie sofort stehen, als sie den ersten Knall hört, hebt die Hände und dreht sich langsam herum. Ich deute ihr, wieder zu mir zurückzukommen. Sie kneift die Augen zusammen, wenn Blicke töten könnten, würde ich jetzt vermutlich vom Bike fallen. Doch sie folgt meiner Anweisung prompt.

Sie sieht verdammt hübsch aus, als sie zu uns zurückkommt. Im Nachmittagslicht leuchten ihre Haare fast genauso golden wie der Sand, und ihre Augen funkeln mit den Sonnenstrahlen um die Wette. Sie wirkt angepisst und verdammt wütend, aber selbst das steht ihr gut zu Gesicht. Ich muss daran denken, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, auf der Ranch ihres Vaters. Damals war sie ein ängstliches Kind, aber sie trug schon dasselbe Feuer in sich. Harper kann sich bestimmt nicht an mich erinnern, aber ich hätte ihren Blick unter tausenden wiedererkannt. Auch wenn aus dem kleinen Mädchen inzwischen eine faszinierende junge Frau geworden ist.

Als ich die Knarre wegstecke und nach ihrem Arm greife, dreht sie sich sofort aus meinem Handgriff heraus. Vermutlich hat ihr der alte Vance beigebracht, wie man sich aus Umklammerungen befreit. Bestimmt hat er seine Tochter schon früh in allen Basics der Selbstverteidigung und des Nahkampfes unterrichtet. Wäre sie meine Tochter, hätte ich das jedenfalls getan. Ein so hübsches Mädchen in der Umgebung eines Bikerclubs ist doch permanent in Gefahr …

»Was jetzt?«, faucht sie, als sie unmittelbar vor mir steht. »Geht es hier um Erpressung? Rache? Wollt ihr mich töten? Oder vergewaltigen? Foltern?«

Sie blinzelt zu mir hoch, vermutlich, weil sie eine Reaktion in meinem Gesicht ausmachen will, und starrt mich mit ihren großen, weit aufgerissenen blauen Puppenaugen erwartungsvoll an. Sie ist wirklich erwachsen geworden. Und verdammt schön. Ich frage mich, wie ein hässlicher alter Sack wie Vance so etwas Hübsches zustande gebracht hat.

»Ich hab noch nie eine Frau umgebracht«, brumme ich, weil sie mich immer noch anstarrt. »Aber wenn du dich nicht benimmst und machst, was ich sage, fange ich heute vielleicht damit an.«

Sie verschränkt die Arme, hält meinen Blick, ganz und gar nicht von der Drohung beeindruckt. Sie sieht stark und selbstbewusst aus, eine Frau, die sich nicht so leicht einschüchtern lässt.

Gut so.

Weil ich auf Herausforderungen stehe.

»Wo habt ihr die Westen her?«, will sie wissen.

Ihr Blick bleibt an den Jacken hängen, die wir den beiden Wichsern abgenommen haben, die für den Überfall auf unser Lager im Süden von Vegas vor zwei Wochen verantwortlich waren. Die dumme Aktion hat uns einen toten Prospect und jede Menge Ärger gebracht. Nicht liefern zu können ist tödlich in unserem Business, da büßt man die Glaubwürdigkeit ein.

Im ersten Moment war ich so wütend, dass ich die beiden zusammen mit ihren Cruisern in den Lake Mead stürzen wollte. Aber Jax bestand darauf, ihnen nur eine Abreibung zu verpassen und die Westen zu klauen, was sich für die Aktion heute mit der Tochter von Vance definitiv ausgezahlt hat. Es war wirklich einfach, die Kleine an ihrer Universität davon zu überzeugen, mit uns aufs Motorrad zu steigen. Sie hat die Patches auf den Jeansjacken gesehen und unsere Clubzugehörigkeit nicht hinterfragt.

»Ausgeborgt«, entgegne ich knapp. Den Rest der Geschichte muss sie nicht wissen. Zum Glück ist sie schlau genug, nicht nachzufragen.

»Und von welchem Motorcycle Club seid ihr wirklich?«

»Spielt keine Rolle.«

»Was wollt ihr von mir?«, fragt sie, sichtlich frustriert, nicht mehr zu erfahren.

»Dazu kommen wir noch.«

Ich nicke Jax zu, der die Tür für uns öffnet. Das Mobilheim, in das sie führt, ist eine Bruchbude, völlig runtergekommen. Die anderen Trailer rings herum sehen sogar noch schlimmer aus. Von der alten Ranch, an die nur noch ein paar verfallene Mauern erinnern, gar nicht zu sprechen. Seit den Nullerjahren hat sich keiner mehr darum gekümmert. Das Erdbeben damals hat die Gegend ziemlich heftig getroffen, umgefallene Strommasten, Erdrutsche und entwurzelte Bäume haben einige Anhänger unbewohnbar gemacht. Die verbleibenden Bewohner gaben irgendwann die Hoffnung auf, dass die Anfahrtsstraße jemals saniert werden würde, und zogen ebenfalls ab. Seither hat sich die Natur den Ort nach und nach zurückerobert.

Bewohnbar ist jetzt jedenfalls keiner der Trailer mehr, aber meine Jungs haben einen davon letzte Woche ein bisschen aufgemöbelt, eine aufblasbare Matratze rangeschafft und die wichtigsten Basics besorgt. Wohnen kann man hier immer noch nicht, aber für ein paar Tage wird es wohl reichen. Und länger wird das Ganze hier hoffentlich nicht dauern.

Ich schiebe Harper vor mir Richtung Tür und drehe mich um, als ich in der Ferne ein Motorbrummen vernehme. Eine kurze Ablenkung, die ich in der nächsten Sekunde bereue. Die Kleine nutzt den Moment besser, als ich ihr zugetraut hätte, blitzschnell greift sie nach vorne zu meiner Waffe und hält sie mir im nächsten Moment vors Gesicht.

»Gib mir die Schlüssel«, fordert sie und ihre himmelblauen Augen funkeln mich voller Entschlossenheit an.

»Die Schlüssel?«, wiederhole ich ungläubig. Sie denkt doch wohl nicht im Ernst, dass ich ihr mein Bike überlasse?! Selbst wenn ihr Daddy das Fahren beigebracht hat, bezweifle ich, dass sie ein aufgemotztes Biest wie meine Indian Chief bewältigen könnte.

»Die verdammten Schlüssel fürs Motorrad«, setzt sie ungehalten nach.

Ich muss grinsen, die Kleine hat Eier.

Mehr Eier als ein paar unserer Männer.

»Was ist so lustig daran?«, zischt sie wütend.

Ich mache einen Schritt auf sie zu. So nahe, dass der Lauf meiner Knarre, die sie schräg nach oben hält, meine Stirn berührt.

»Wenn du mein Bike willst, muss du mich abknallen.«

Ihre Augen werden größer, ich kann sehen, wie sie schluckt. In ihrer Iris spiegeln sich die Gedanken, die ihr durch den Kopf rattern. Ihre Chancen, die sie jetzt scheinbar abwägt.

Doch dann entscheidet sie sich für etwas, womit ich wirklich nicht rechne.

Sie bewegt ihren Zeigefinger am Abzug.

HARPER

Es klickt und wie in Zeitlupe starren wir beide uns an. Ich erschrecke noch mehr als er, während ich auf den Knall warte. Aber der kommt nicht. Stattdessen spüre ich ein stechendes Brennen, als er mein Handgelenk packt und samt der Knarre nach hinten auf meinen Rücken verdrehet. Schmerzerfüllt stöhne ich auf, während er mir die Waffe abnimmt.

»Du hast die Sicherung vergessen, Prinzessin«, knurrt er so nahe an meinem Ohr, dass ich augenblicklich eine Gänsehaut bekomme. Nicht nur wegen dem, was gerade passiert ist, sondern auch wegen des Klangs seiner Worte. Er mustert mich, betrachtet mich von allen Seiten. Grinsend. Beeindruckt. Jedenfalls nicht so, wie jemand aussehen müsste, der gerade fast abgeknallt worden wäre. Damon, fällt mir sein Name in dem Moment ein. So hat der Blonde ihn vorher genannt. Obwohl mir Dämon irgendwie passender scheint.

»Mach das nie wieder«, knurrt er, als er die Waffe wegsteckt und mich nach vorne schubst, der Tür zur dunklen Hölle entgegen.

»Keine Sorge«, murmle ich, »das nächste Mal werde ich an die Sicherung denken.«