Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Fuga Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Escalones

- Sprache: Spanisch

Este Diario clandestino, como escribe su propio autor, «es tan clandestino que ni siquiera es un diario». Recoge, con un tono irónico y ocurrente, la vida cotidiana de los militares italianos internados en los campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Diario clandestino nos ofrece una profunda reflexión sobre la guerra y el encarcelamiento, demostrando que el humor es una vía de escape y una forma de recuperar la dignidad para todos aquellos que han sido forzados al cautiverio. La originalidad y humanidad de este diario ha servido de inspiración para películas tan reconocidas como La vida es bella.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Escalones,

16.

Giovannino Guareschi

1908 – 1968

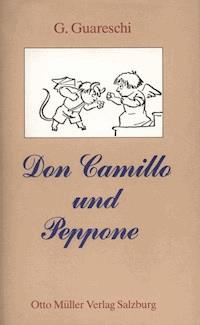

Giovannino Guareschi fue un escritor, periodista, humorista y caricaturista italiano. Su afilada pluma le procuró muchos enemigos y para evitar problemas con las autoridades fascistas se alistó en el ejército. Tras negarse a jurar lealtad a la República de Saló, fue hecho prisionero por los alemanes. Después de la guerra y su liberación, fundó la revista cómica Cándido, la cual ganó relevancia gracias a sus viñetas satíricas. Además, creó a su personaje más famoso y de mayor relevancia, Don Camilo, protagonista de varias de sus novelas y que cuenta con múltiples adaptaciones llevadas al cine y a la televisión.

.

Manuel Manzano Gómez

Es traductor, editor senior y novelista, entre sus más de quinientas traducciones hasta la fecha, tanto de ficción como de no-ficción, constan obras de Giorgio Bassani, Gianni Rodari, Antonio Gramsci, Donato Carrisi, Vauro Senesi, Carlo Petrini, Pietro Bartolo, Luigi Zoja o Michele Navarra, en italiano; y de J. G Ballard, Ursula K. Le Guin, W. M. Thackeray, Peter George, Michael Pollan, Ray Dallo, H. G. Wells, Jerome K. Jerome, Ring W. Lardner, Stephen Leakock, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe o Rudyard Kipling, en inglés. Asimismo, es autor de tres novelas, thrillers de humor: Capitán de las sardinas, El hombre de plastilina, y El inhumano. .

Giovannino Guareschi

Diario clandestino

1943 - 1945

Traducción de Manuel Manzano

Título original: Diario clandestino 1943-45

© Giovannino Guareschi 1949

Edición digital: noviembre 2022

© de la traducción: Manuel Manzano, 2022

© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2022

© de la imagen de cubierta: Chini

© de la fotografía del autor: Casa - Archivio Guareschi

Corrección: Olga Jornet Vegas

Revisión: Iago Arximiro Gondar Cabanelas - Leticia Clara Cosculluela Viso

Diseño gráfico: Tactilestudio comunicación creativa

Maquetación digital: Iago Arximiro Gondar Cabanelas

ISBN:978-84-125737-8-7

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.

Este libro forma parte del proyecto Cien Años de Humor en la Literatura Europea que cuenta con la financiación de la UE a través del programa Europa Creativa.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia

o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

Todos los derechos reservados:

La fuga ediciones, S.L.

Passatge Pere Calders 9

08015 Barcelona

www.lafugaediciones.es

diario clandestino

1943 - 1945

A mis compañeros que no volvieron

Él piensa que esta noche en el Lager nadie mirará al cielo del nuevo año: piensa en los compañeros que no han vuelto, pero con los que un día se encontrará de nuevo.

Un tren fantasma circula en silencio. Es un tren que ha recorrido todas las vías de Alemania, Polonia, Rusia, Yugoslavia y ha parado en todos los campos de concentración, y es un convoy que nunca se acaba porque es el que lleva las almas de los muertos en cautiverio. Ahora corre por las vías de Italia y se detiene solo cuando debe cargar el alma de un exprisionero. Y cuando, dentro de cincuenta o sesenta años, haya cargado el alma de todos los veteranos, tomará la vía aérea que lleva a donde Dios quiere, y nadie en la tierra lo verá nunca más.

Sabe que un día el tren fantasma se detendrá en la estación de su pueblo, y él también subirá y se encontrará de nuevo con sus compañeros perdidos. Y, mientras tanto, se consuela con cada año que pasa.

Instrucciones de uso

Este Diario clandestino es tan clandestino que ni siquiera es un diario.

Y sea dicho esto para rectificar un poco el título y consolar a quienes, al leer la palabra «diario», agudizan el oído con recelo.

No es un diario, uno de esos de siempre donde se puede leer que un día el protagonista hizo tal cosa, que otro pensó tal otra… uno de esos diarios en los que el autor se pone en el centro del universo como si fuera el perno que lo sujeta todo.

En realidad, tenía en mente escribir un diario de verdad y durante dos años anoté con mucha diligencia todo lo que hacía o dejaba de hacer, todo lo que veía y pensaba. Es más, era demasiado consciente, y también escribía lo que debería haber pensado, así que me llevé a casa tres libretas llenas de todo aquello, como para escribir un volumen de dos mil páginas. Y en cuanto llegué a casa puse una cinta de tinta nueva en la máquina de escribir y comencé a descifrar y a desarrollar mis apuntes, y de los dos años con los que pretendía montar la historia no olvidé ni un solo día.

Fue un trabajo agotador y febril: pero al final tuve el diario completo. Luego lo releí con atención, lo pulí, traté de darle un ritmo agradable, después lo volví a mecanografiar por duplicado, y por fin lo tiré todo a la estufa de leña: original y copia.

Creo que eso fue lo mejor que he hecho en mi carrera como escritor: tanto que es lo único de lo que nunca me he arrepentido.

Y os preguntaréis, las páginas de este libro, ¿de dónde han salido?

● ○

Sucedió que, como millones y millones de personas, me vi envuelto en el último gran desastre que ha entristecido a nuestro desafortunado mundo.

Ahora no recuerdo bien cómo fueron las cosas: quien participa en una guerra suele tener mucho que hacer en el pequeñísimo sector que se le encomienda, y por lo tanto no tiene posibilidad de estar al día sobre la tendencia general del asunto. Por eso no sabe si están ganando o si están perdiendo y, al final, si ha ganado o si ha perdido la guerra.

Además, el lío resultó tan grande y tan complicado que hoy, después de casi cinco años del final, la gente sigue discutiendo para ponerse de acuerdo sobre quién ganó y quién perdió, quién se equivocó y quién acertó. Sobre quiénes eran los aliados y quiénes los enemigos.

Hubo enemigos, de hecho, que de pronto se encontraron con que eran aliados y aliados con que eran enemigos. Y, a la parte externa, se sumaron la parte política interna y la guerra civil anexa que hizo enfrentarse a los padres contra los hijos, a las esposas contra los maridos, al norte contra el sur, al este contra el oeste, tanto que el historiador objetivo que quisiera escribir una crónica honesta debería limitarse a escribir: «En un mundo de locos, los más locos fueron vencidos por los más locos», porque los unos estaban más locos que los otros y los otros estaban más locos que los unos.

En resumen, yo, como millones y millones de personas como yo, mejores que yo y peores que yo, me encontré envuelto en esa guerra como italiano aliado de los alemanes al principio, y como prisionero italiano de los alemanes al final. Los angloamericanos bombardearon mi casa en 1943, y en 1945 vinieron a liberarme del cautiverio y me dieron un poco de leche condensada y de sopa enlatada.

En lo que a mí respecta, la historia está toda aquí.

Una historia banal en la que tuve el peso de una cáscara de nuez en un mar tormentoso, y de la que salí sin cintas ni medallas pero victorioso porque, a pesar de todo y de todos, logré pasar el cataclismo sin odiar a nadie.

De hecho, incluso encontré un amigo valioso: yo mismo.

Tras lo cual se comprende cómo, ya escrito el diario, tuve que quemarlo: nombres, hechos, responsabilidades, consideraciones históricas y políticas, todo ardió, y debía arder junto con las páginas del diario.

Para llegar a mi historia, diré que junto a muchos otros oficiales como yo, me encontré un día de septiembre de 1943 en un campo de concentración en Polonia. Luego cambié a otros campos, pero en todas partes el asunto era el mismo que en el campo de concentración, y es inútil insistir en ello porque quien no ha estado en cautiverio en esa guerra, lo ha estado en la otra o lo estará en la próxima. Y si no lo ha estado o no lo estará, su hijo lo ha estado o lo estará, o su padre, o su hermano, o algún amigo suyo.

Lo único interesante para los fines de nuestra historia, es que yo, aun en la cárcel, mantuve mi terquedad típica de la Baja Emilia: así que apreté los dientes y dije: «¡No me moriré aunque me maten!».

Y no morí.

Y es probable que no muriese porque no me mataron: pero el hecho es que no morí.

También me mantuve vivo por dentro y seguí trabajando. Y, además de las notas del diario para desarrollar en casa, escribí muchas cosas para uso inmediato.

Y así pasé una buena parte del tiempo yendo de barracón en barracón donde leía las cosas de las que este librito da una muestra. El material que, según mi intención en aquel entonces, escribí y utilicé de manera exclusiva para el Lager y que nunca debería haber publicado fuera del Lager.

En cambio, pasados algunos años, fue lo único que todavía me parecía válido. Y esparciendo al viento las cenizas del Gran Diario, escogí unas cuantas hojas del paquete de papel grasiento, y he aquí el Diario clandestino.

Diario, como decíamos, que es tan clandestino que ni siquiera es diario, pero que a mi juicio será útil en ciertos aspectos, más que un diario real, para hacerse una idea de aquellos días, aquellos pensamientos y aquellos sufrimientos.

Porque es lo único válido que puede publicarse hoy.

Es el único material autorizado, ya que no solo lo pensé y lo escribí dentro del Lager: también lo leí dentro del Lager. Lo leí en público una, dos, veinte veces, y todos lo aprobaron.

En este libro la única parte arbitraria, la única que no fue aprobada por la asamblea de mis compañeros del campo es el «Apéndice», que apareció en una revista semanal después de nuestro regreso al cuartel general.

El resto está acreditado.

● ○

Para mis compañeros del Lager, siempre seré el número 6865, y por eso cuento solo por uno. Allí, en aquella arena y en aquella melancolía, cada uno se despojó de sus ropas y de su costra y se quedó desnudo. Y se mostró como aquello que era.

Y no servía el hecho de que Fulano tuviera un gran nombre o un rango importante: cada uno contaba por lo que valía.

Es decir, contaba por una unidad.

Y cada uno era considerado y respetado por lo que hacía.

Estábamos todos con los pies bien anclados en la realidad.

Desde hace casi dos años vivimos en la verdadera democracia de los caballeros: hoy muchos de nuestros compañeros ocupan importantes cargos en la vida pública y privada de esta falsa democracia de los falsos caballeros.

Y tal vez, por desgracia, algunos de ellos ya no serán los caballeros de aquella época porque el hombre es siempre producto del medio en el que vive. Antes que para nadie, este librito es para ellos. Para que puedan respirar un poco del aire de aquella época.

● ○

No vivimos como salvajes.

No nos encerramos en nuestro egoísmo. Ni el hambre, ni la suciedad, ni el frío, ni las enfermedades, ni la nostalgia desesperada por nuestras madres y nuestros hijos, ni el dolor sombrío por la infelicidad de nuestra tierra nos vencieron.

Nunca olvidamos que éramos hombres civilizados con pasado y futuro.

● ○

Nos metieron en vagones de ganado y nos descargaron, después de habernos saqueado, entre los piojos y las chinches de los lúgubres campos, cerca de cada uno de los cuales se pudrían, en el frío de las fosas comunes, decenas de miles de hombres que antes que nosotros habían sido arrancados de la guerra y arrojados detrás de aquel alambre de púas.

El mundo se olvidó de nosotros.

La Cruz Roja Internacional no podía interesarse por nosotros porque nuestro estatus de reclusos militares era nuevo y no estaba contemplado.

De los dos generales, ambos nefastos para la historia de Italia, que instalados en campos adversos podían haber hecho o dicho algo por nosotros los soldados, uno era acérrimo enemigo nuestro por razones políticas, el otro nos ignoraba de la manera más absoluta porque no le interesaba la política.

No esperábamos ayuda material: una palabra hubiera sido suficiente. Quien pudo habernos dicho esa palabra, o la dijo mal o no la dijo.

Habíamos construido aparatos de radio que no dudo en llamar milagrosos y que bastarían para demostrar lo formidables que saben ser los italianos cuando tienen que luchar contra la adversidad. Escuchamos millones de palabras en todos los idiomas, pero nunca escuchamos una palabra para nosotros en nuestro idioma.

Las viejas momias de la política parloteaban sobre política en el sur, mientras en el norte los jóvenes envenenados por la política se degollaban en los llanos y en las montañas.

La Patria se asomaba de vez en cuando al cerco de alambre de púas y vestía de general. Pero siempre venía a decirnos lo mismo: que el deber y el honor y la verdad y el derecho no estaban en la prisión voluntaria, sino en Italia, donde los pechos de los italianos esperaban las descargas de nuestros fusiles.

Estábamos peor que abandonados, pero eso no fue suficiente para convertirnos en salvajes: sin nada, reconstruimos nuestra civilización.

Surgieron los diarios hablados, las conferencias, la iglesia, la universidad, el teatro, los conciertos, las exposiciones de arte, los deportes, la artesanía, las asambleas regionales, los servicios, la bolsa de valores, los anuncios clasificados, la biblioteca, el centro de radio, el comercio, la industria.

De repente cada uno se encontró desnudo. Todo quedó fuera del perímetro: el prestigio y el rango, bien o mal ganados. Y cada uno se quedó solo con las cosas que tenía dentro. Con su verdadera riqueza o con su verdadera pobreza.

Y cada uno dio lo que tenía dentro y podía dar, y así nació un mundo donde todos eran estimados por lo que valían y donde cada uno contaba por uno.

Nada cambiaba en el Lager: siempre la misma arena, siempre los mismos barracones, siempre la misma miseria. Pero había todo lo que un hombre civilizado necesita para vivir de manera civilizada en un mundo civilizado. Todo. Incluso la canción de moda que escuchabas silbar y tararear por todas partes. Era una cancioncita civilizada, porque letra y música eran la fiel expresión de los sentimientos de todos. Un sentimiento noble.

No vivimos como salvajes: construimos de la nada la Ciudad Democrática. Y si, aún hoy, muchos de los retornados todavía miran con consternación la vida cotidiana, y se mantienen al margen, es porque la imagen que se hicieron en el Lager de la democracia resulta demasiado diferente de esta falsa democracia que tiene como su centro la misma capital de las intrigas y que cuenta con viejos y nuevos filibusteros al timón de los distintos barcos piratas.

Son los desilusionados: quizá los más honestos de todos los voluntarios del Lager. Estas páginas van dirigidas a los desilusionados y a aquellos que se han consolado.

Es la voz del número 6865 la que habla. Es la misma voz que entonces. Es el mismo bigote que entonces.

No he añadido nada: quemé el famoso diario porque no tenía derecho a decir cosas de nuestro Lager que no hubieran sido aprobadas por mis compañeros del Lager.

Todavía soy el demócrata de ese entonces. Sin chinches, ni piojos ni pulgas; sin ratones caminando por mi cara, sin hambre, es más, sin apetito incluso, y con mucho tabaco, pero sigo siendo el demócrata de entonces, y de nuestro Lager no diría ni una palabra que no fuera aprobada por los del Lager. Por los vivos y por los muertos. Porque también hay que tener en cuenta a los muertos en la verdadera democracia.

Para los demás, los que no han vivido nuestra humilde aventura, no sé qué efecto tendrán estas páginas. Tal vez les aburran.

Por otro lado, allí yo también me aburrí muchas veces.

Quizá os interese el librito en sí: es decir, el encarcelamiento visto por un humorista.

No obstante, aquí está el libro, que se las apañen mis veintitrés lectores. Si no sale bien, quiere decir que durante el próximo encarcelamiento tendré que hacerlo mejor.

El Autor,

Diciembre de 1949

Cartas al descendiente

Querido descendiente mío:

Después de una tremenda experiencia como la vivida, la humanidad está decidida a no dejarse arrastrar por más aventuras bélicas, y esta, como todos saben muy bien, será la última guerra que afligirá al globo terráqueo.

Por eso, también tú, querido descendiente mío, un día encontrarás en el buzón una carta que te invitará a presentarte de inmediato a cierto cuartel, donde te proporcionarán herramientas capaces de dañar tanto a tu prójimo como a ti mismo. Y, más tarde, por una cierta sucesión de hechos, tal vez te encuentres, como ahora se encuentra tu desdichado padre, en un campo de concentración.

No puedo precisar si el hombre que te custodiará desde lo alto de una torreta será inglés, ruso, francés, alemán o italiano.

Pero puedo asegurarte que, sea de la nacionalidad que sea, estará muy pendiente de meterte una bala entre los omóplatos si intentas salir del recinto. Y eso debe ser suficiente para ti. Y por eso me parece útil explicarte, basándome en mis experiencias, cómo se puede terminar en un campo rodeado de alambre de púas.

Una mañana de otoño, vestido con mi hermoso uniforme de teniente de artillería, me encontraba «en formación» en medio del gran patio de un cuartel, cuando sonó el repique de atención y sucedió algo extraordinario, maravilloso.

Mis talones chocaron entre sí y sonó un taconazo increíble.

Para apreciar el evento en su alcance exacto, es necesario dar un paso atrás y volver a la larga y dolorosa historia de mi llamada «pobre aptitud militar».

Un triste día de noviembre llegué a la ciudad más brumosa de Italia y logré localizar, no sin dificultad, el cuartel mencionado en la cartilla militar.

—Desde mañana asumirás el mando de la recién formada sexta batería antiaérea —me dijo uno que parecía tener mucha autoridad. Y yo le señalé que nunca, en toda mi vida, ni en sueños, había tenido la ocasión de relacionarme con arma antiaérea alguna, dada mi especialidad en artillería pesada.

—Eso no importa —respondió el personaje, mientras a una señal suya un suboficial me ponía en los brazos un enorme fajo de formularios y registros—. Más bien —prosiguió el personaje entregándome con mucha solemnidad una plumilla—, ten muy presente que esta es tu asignación mensual. Así que asegúrate de no fastidiarme con innecesarias solicitudes de material extra.

Al abrir la puerta para dejarme salir, el personaje me aconsejó con amabilidad que me ocupara de inmediato del libro contable y de la cartilla de incidencias.

—Son la base de todo —me explicó.

Le agradecí el consejo y le pregunté dónde podía instalarme con mis papeles, pero se echó a reír.

—¡En la oficina de intendencia, caramba! Cada departamento debe tener su propio intendente.

—Y, por favor, ¿dónde está la oficina de intendencia?

—¡Ay, estos oficiales de respaldo! —gritó el personaje, bastante molesto—. ¡Menuda pregunta! ¡Sal ahí, busca y encontrarás por el cuartel alguna habitación que se pueda utilizar como oficina de intendencia!

—Pero yo... —tartamudeé.

—¡Espabílate! —gritó, y me cerró la puerta en la cara. «¡Cric!», sonó la plumilla que mientras tanto se me había caído al suelo y había aplastado con el pie.

—¡Adiós, material mensual! —me despedí de ella con tristeza.

● ○

Recorrí el cuartel durante un buen rato con mi fajo de papeles bajo el brazo, pero todos se encogían de hombros cuando les preguntaba si sabían de la existencia de una habitación vacía que pudiera utilizarse como oficina de intendencia. En vano le ofrecí veinte liras al encargado del almacén de abastecimiento que, me dijeron, era una autoridad en el cuartel. En vano le expliqué al Mariscal de Mantenimiento que el momento era grave, que la nación se beneficiaría mucho de la constitución de una nueva batería antiaérea, pero que para constituir la batería en cuestión era necesario habilitar un cuarto para ser utilizado como oficina de intendencia.

Me respondió que a lo sumo, solo para mostrar su simpatía por la nación, estaba dispuesto a hacer que enlucieran y blanquearan el lugar: pero que yo mismo debía ocuparme de encontrar dicho lugar.

A fuerza de dar vueltas, encontré a un joven muy solícito que, según él, pertenecía a mi recién constituida batería y que con gran amabilidad se ofreció a ser mi intendente. De inmediato, lo agarré por el hombro, le entregué el fajo de papeles y continuamos la búsqueda juntos. Al cabo de un rato, sin embargo, al darme cuenta de que no podía esperar establecer una intendencia itinerante, tomé una decisión importante y, seguido por mi intendente itinerante, abandoné el cuartel.

«Esta será nuestra oficina de intendencia», expliqué cuando llegamos a la habitación que había alquilado esa misma mañana. Yo me voy a dormir al hotel. Consigue un asistente para que de vez en cuando se ocupe de traerte a los hombres que necesites para obtener tu información y trabajar tranquilo.

Para tal propósito le firmé unos setenta permisos en blanco.

Exceptuando el hecho de que, debido al constante ir y venir de tropas, la gente extrajera conclusiones arbitrarias y, como consecuencia, la vivienda de mi casero resultase del todo desacreditada, se puede decir que el asunto funcionó bien durante el tiempo que debían durar mis investigaciones en el cuartel. Pero mis andanzas fueron calificadas de «poco militares» y la gente empezó a mirarme con desconfianza.

Ocurrieron otros pequeños episodios que acrecentaron de manera gradual esas suspicacias hasta llegar al famoso «incidente del capuchino».

Una mañana, los sesenta hombres a mi cargo me dijeron con tristeza que se les había acabado el café por cierta confusión en la cocina, y no se me ocurrió nada mejor que ponerlos en formación, llevarlos fuera del cuartel y ofrecerles (de mi propio bolsillo) un capuchino bien caliente, distribuyendo quince hombres en cada una de las cuatro cafeterías más cercanas.

Este hecho fue juzgado con tanta desaprobación que provocó el nacimiento y la difusión de la leyenda de mi «pobre aptitud militar». Falsedad que me perjudicó no poco, pues impulsó a la autoridad competente a destituirme, poco después, del mando de la ya establecida batería antiaérea.

De este modo, si me hubieran enviado a la zona de trabajo, habría tenido la oportunidad de ver un arma antiaérea. Sin embargo, al permanecer en el Depósito nunca obtuve tal satisfacción. Lo cual, en mi calidad de artillero antiaéreo, todavía lamento con amargura.

Pero lo que más me entristecía en aquel entonces era el asunto del taconazo.

● ○

¿Sueñan los coroneles?

Sí: los coroneles sueñan como cualquier mortal raso. Y sueñan con todo lo que un simple mortal raso puede soñar.

En el reglamento no hay restricción en cuanto a los sueños, por lo que no es raro el caso de coroneles en Servicio Permanente Efectivo que sueñan incluso con ángeles. Ángeles de cabellos dorados y alas azules que descienden del cielo deslizándose con suavidad como los querubines soñados por los poetas y los niños, pero que al aterrizar frente a los coroneles se cuadran con un taconazo seco y preciso.

¡Tac!

Si en el nuestro o en el otro mundo existen seres mortales o inmortales que (por razones técnicas y artísticas) deben andar descalzos, esos son los ángeles. Pero los coroneles albergan tanto amor por el taconazo que los mismos ángeles (cuando intervienen en los sueños de algún coronel) nunca dejan de calzarse un buen par de botas bien equipadas (en el caso específico de los ángeles de caballería y de artillería) con espuelas recias y ruidosas. Y siempre se presentan así, con un tremendo taconazo.

Bueno, mi querido descendiente, conociendo la importancia que les dan los coroneles al taconazo, ¿acaso a tu padre, un alma amable en contacto diario con un viejo coronel, se le pasaría por alto el detalle del taconazo?

El taconazo era mi mayor preocupación en ese momento, sobre todo porque sabía bien que solo con una adecuada serie de buenos taconazos podría disipar la leyenda de mi «pobre aptitud militar».

Pero el destino siempre actuaba en mi contra.

Probé tres pares de botas y seis pares de espuelas: hice blindar los talones, pedí la opinión autorizada de un pedicuro y de un herrador, asistí a las clases particulares de un exmariscal de caballería, ensayé frente al espejo durante largas horas, hice un molde de yeso de mis pies para entender mejor la postura, entrené, estudié con amor, pero, cuando daba paso a la aplicación práctica era como si mis tacones fueran de gelatina de pollo y mis espuelas de mantequilla:

Plof...

Y cada plof encendía en el noble rostro del coronel una mueca de dolor.

La prueba más terrible, y que se repetía dos veces al día, era la de la cantina. En ese momento, no solo el coronel era espectador de mis miserias, sino todo un grupo de brillantes oficiales.

Entraba en la sala y, tan pronto como me veían, se extendía un silencio sepulcral, decenas de ojos se clavaban en mí y otros tantos oídos se aguzaban al máximo.

Saludaba levantando el brazo con gracia, como estaba prescrito entonces, y golpeaba los talones con fuerza desesperada.

Y era como si un trozo de mantequilla cayera en un montón de harina:

Plof...

El coronel sacudía la cabeza con un suspiro y todos seguían comiendo mientras yo veía uno de esos famosos bocadillos de las historietas infantiles iluminarse sobre la cabeza de cada uno de los presentes y, dentro, escrito con letras llameantes: «Pobre aptitud militar».

Me puse de acuerdo con un subteniente muy hábil en asuntos de taconazos, que se sentaba a la mesa más cercana a la puerta.

Yo entraría y, al saludar, él taconearía debajo de la mesa. En otras palabras, recurrí al doblaje. No obstante, después de solo dos intentos, abandoné la empresa: la primera vez el taconazo se produjo casi un minuto después del gesto de mis pies; la segunda, el taconazo sonó mientras todavía caminaba.

Y así seguí con mis plofs, y el coronel sufría como si cada vez le clavara un alfiler en el corazón.

¡Plof! ¡Plof! ¿Cuántas veces llegué a oír el maldito y vergonzoso plof?