Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neues Leben

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

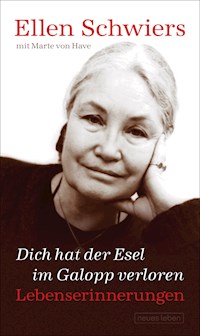

Siebzig Jahre lang stand sie auf der Bühne, wo sie sich als Darstellerin großer Frauenrollen einen Namen machte, spielte in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mit, war als erste Frau überhaupt Intendantin von Festspielen und leitete ein Jahrzehnt lang die Burgfestpiele in Jagsthausen, bis sie schließlich ihr eigenes Tourneetheater gründete. In den frühen Fernsehjahren oft als Femme fatale und abgründig-geheimnisvolle Schönheit besetzt, bewies sie sich alsbald als Charakterdarstellerin. Dabei wollte sie auf keinen Fall Schauspielerin werden. Zu chaotisch, unbeständig und arm empfand sie ihre Kindheit in der Schauspielerfamilie Schwiers. Doch in den mageren Nachkriegsjahren bot sich der Sechzehnjährigen als erste Gelegenheit, überhaupt eigenes Geld zu verdienen, ausgerechnet die Arbeit als Souffleuse in der Schauspieltruppe ihres Vaters. Und weil sie bald alle Rollen auswendig konnte und einsprang, als eines Abends die Hauptdarstellerin ausfiel, kam es, wie es kommen musste ... "Mit fünfundachtzig Jahren habe ich meine letzte Vorstellung gegeben. Ich bin dankbar für mein aufregendes Leben", sagt sie in diesem Buch. "Dich hat der Esel im Galopp verloren" sind die persönlichen Lebenserinnerungen von Ellen Schwiers, einer herausragenden Schauspielerin und starken Frau, die auch in schwierigen Zeiten mit Mut, Fleiß und Klarsicht bewies, wie man auf der Bühne erfolgreich sein kann, ohne sich zu verbiegen. Die Trägerin des Deutschen Schauspielpreises schildert ihre Kindheit im Nationalsozialismus und die Erfahrungen als junge Frau in der Nachkriegszeit, spricht über Theater- und Dreharbeiten, Begegnungen und Freundschaften, über ihre große Liebe, die sie erst in reifen Jahren fand und auf überaus tragische Weise wieder verlor. Weitere Schicksalsschläge folgten, aber auch wieder Mutmachendes, Heiteres, spannende Aufgaben und neue Herausforderungen. Sie arbeitete unter anderem mit Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Lilli Palmer, Joachim Fuchsberger, Billy Wilder, Bernardo Bertolucci, Robert de Niro und Burt Lancaster zusammen. Im deutschen Fernsehen wirkte sie in der allerersten Fernsehserie mit und in Filmen, die seinerzeit "Straßenfeger" waren und für viele Zuschauer unvergessen sind, so der "Der rote Schal" oder "Onkel Silas". Sie drehte den Klassiker "Das Erbe von Björndal" und wurde mit Krimi-Serien wie "Derrick", "Tatort" oder "Der Bulle von Tölz" einem Millionen-Publikum bekannt. Das Buch lässt tief in die Biografie der Schauspielerin blicken und zeigt ihr bewegtes privates und berufliches Leben. Mit einem Vorwort von Tochter Katerina Jacob.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten.

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet,

dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen

oder in Datenbanken aufzunehmen.

Die Abbildungen stammen aus Ellen Schwiers’ Privatarchiv.

Verlag Neues Leben –

eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book 978-3-355-50065-4

ISBN Print 978-3-355-01883-8

1. Auflage 2019

© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Verlag, Peter Tiefmann

unter Verwendung eines Fotos von Stuart Mentiply

www.eulenspiegel.com

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Buch

Vorwort von Katerina Jacob

Kindheit

Meine Eltern

Dich hat der Esel im Galopp verloren

Krieg

Flucht

Nachkriegszeit

Hungerjahre

Schauspielerin wider Willen

Elevin

Der erste Kuss

Erste Liebe und Fuß fassen

Liebesleid

Heinz Hilpert – Göttingen

Mann und Karriere

Familie

Berufung

Intrigen

Schauspielhaus Zürich

Inshallah-Produktionen

»Black Seven«

Sommerfestspiele und Salzburg

Griechische Tragödie

»1900«

Es war nicht zu verhindern

Die Welt dreht sich weiter

Jagsthausen

Ida Ehre

Auf Tournee – »Das Ensemble«

Daniel

Letzter Vorhang

Filmografie

Bildteil

Über dieses Buch

Schon als Kind haben mich die Geschichten, die meine Tante Ellen aus der Film- und Theaterwelt erzählte, fasziniert und meine Phantasie angeregt. Ein Hauch von Glamour und großer weiter Welt war spürbar, wenn sie uns, von Dreharbeiten oder Theaterproben kommend besuchte.

Die Idee zu einer Biografie entstand zum Anlass ihres 85. Geburtstages und des damit verbundenen siebzigjährigen Bühnenjubiläums. Die Schauspielerin, Regisseurin, Intendantin und Theaterunternehmerin Ellen Schwiers hat eine bewegte Lebens- und Künstlergeschichte hinter sich und blickt auf ein langes, erfolgreiches Berufsleben auf der Bühne und beim Film zurück. Sie ist eine Zeitzeugin für die Entwicklung, die Film, Fernsehen und Theater nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem gesellschaftlichen und medialen Wandel in Deutschland genommen haben. Am eigenen Leib hat sie auch die Veränderung der Frauenrolle erfahren.

Ellen Schwiers’ Leben besteht neben künstlerischen Triumphen auch aus Enttäuschungen und schweren Schicksalsschlägen: ein kompliziertes Elternhaus, eine Kindheit im Krieg, Flucht, ein ihr auferzwungener Beruf, der später zur Leidenschaft wird. Eine bewegte Ehe, der Verlust ihres Sohnes Daniel, der auf dem Weg in eine vielversprechende Zukunft war. Die große Liebe, die ihr als reife Frau wie aus heiterem Himmel begegnete und in einer Katastrophe endete.

Über drei Jahre hinweg habe ich Ellen in Abständen, von Hamburg kommend, in ihrem Haus am Starnberger See besucht. Dabei habe ich auch ein Stück meiner eigenen Familiengeschichte besser kennengelernt. Während unseres Zusammenseins gab es viele fröhliche Momente voller Witz, Lachen und Anekdoten, aber auch Momente voller schmerzhafter, trauriger Erinnerungen. Es passiert nicht oft, dass man einem Menschen so nahe kommt, auch wenn es die eigene Tante ist, und ich habe eine Frau voller Kraft, Präsenz und künstlerischer Leidenschaft erlebt: lebensbejahend, kämpferisch, zielstrebig und unkonventionell. Mit einem unabhängigen Geist und einer großen Seele.

Für die große Offenheit und das mir geschenkte Vertrauen bin ich sehr dankbar; unser Austausch hat mein Leben bereichert.

In den letzten Jahren ihres Lebens litt Ellen Schwiers zunehmend unter großen Schmerzen. Auch Operationen und eine Schmerztherapie brachten keine Linderung. Die Schmerzen zermürbten sie und nahmen ihr den Lebenswillen.

Daher befürwortete sie eine assistierte Sterbehilfe, denn sie wünschte sich einen würdevollen, selbstbestimmten Tod. Ellen Schwiers wollte kein Pflegefall sein. So beschloss sie, mit Sterbefasten anzufangen. Konsequent stellte sie das Essen und nach und nach auch das Trinken ein. Zu Hause, in ihrer gewohnten Umgebung, mit Menschen, die sie liebten und die ihr nahe waren. Auch wurde sie palliativ betreut.

Sie wartete noch, bis ihre Enkelin Josephine aus Kanada angereist war, um sich von ihrer Großmutter zu verabschieden. Danach konnte sie das Leben loslassen. Wie sie es sich gewünscht hat, ist sie im Kreis ihrer Familie, in ihrem Haus am Starnberger See, friedlich eingeschlafen.

Ellen Schwiers verstarb am Morgen des 26. April 2019. Sie wurde 88 Jahre alt.

Marte von Have

Vorwort

von Katerina Jacob

Als man mich bat, das Vorwort für die Biografie meiner Mutter zu schreiben, bin ich lange in mich gegangen und habe unser gemeinsames Leben an meinem inneren Auge vorbeiziehen lassen. Sicherlich gab es bei uns, wie bei anderen Mutter-Tochter-Gespannen, von Zeit zu Zeit Spannungen, aber alles in allem habe ich, was die Person meiner Mutter betrifft, Glück gehabt. Man sagt ja, dass sich Kinder die Eltern aussuchen, zumindest in der Beziehung habe ich guten Geschmack bewiesen. Doch wie soll man eine Person beschreiben, die einen ein ganzes Leben begleitet hat, von der man achtzig Prozent Gene geerbt hat? Mein Vater war an meiner Entstehung zwar beteiligt, konnte sich aber gentechnisch nicht wirklich durchsetzen. Alle Frauen in unserer Familie sind starke Frauen, auch die angeheirateten, aber meine Mutter war immer unser Alphatier. Es war eher ein Zufall, dass ich in den gleichen Beruf gerutscht bin, und natürlich hat man an der Last zu tragen, dass da eine Mutter ist, die nicht nur eine hervorragende Schauspielerin ist, sondern auch noch bekannt, ein Star sozusagen. Sie, die Tragödin, der weibliche Bösewicht des deutschen Films, die Heroine. Ich habe sie in so vielen Rollen gesehen und war jedes Mal beeindruckt, also beschloss ich, konkurrenzlos von ihr in die komödiantische Richtung zu gehen, denn auf dem Gebiet hat sie eher geschwächelt. Wir haben viel zusammen auf der Bühne gestanden, ich habe von ihr gelernt, wir waren gleichberechtigte Partner, nie hat sie mir das Gefühl gegeben, nicht auf Augenhöhe mit ihr zu sein. Das Theater war ihr Leben. Umso schlimmer war es für sie, nach siebzig Jahren Bühnenpräsenz eines Tages einsehen zu müssen, dass sie ihren geliebten Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben konnte. Die ganze Familie litt unter ihren Depressionen. Doch Gott sei Dank waren da ihre Hunde, ihr Garten und vor allem ihre wilden Füchse und Vögel, die sie mit Hingabe fütterte. Ihre Freundin Lilo, mit der sie Yahtzee bis zum Umfallen spielte, und Freunde, die sie täglich besuchten. Meine Mutter war voll von Geschichten, eine Zeitzeugin, Jung und Alt hingen an ihren Lippen, wenn sie aus ihrem ausgefüllten, spannenden Leben berichtete. Lustig, tragisch, interessant, lehrreich, dieses Leben musste auf Papier gebannt werden. Ich möchte meiner Cousine Marte danken, von der die Initialzündung zur Entstehung dieses Buches kam. Für mich war meine Mutter eine Schamanin, meine beste Freundin, meine Ratgeberin, ein Mensch mit einem großen Herzen. Ich danke ihr, dass ich ihre Tochter sein darf, dass sie mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin.

Du hast alles richtig gemacht. Ich liebe dich!

Katerina

Kindheit

Ich sehe mich auf einer Blumenwiese sitzen. Ich bin vier Jahre alt. Um mich herum sind unzählige Schmetterlinge, Grashüpfer und Grillen, die es in Hülle und Fülle gab. Ich höre ihr Zirpen, spüre die Weite der Wiese, die Weite des Himmels. Es war eine wunderschöne Welt, eine reiche Natur, die ich liebte und in der ich mich geborgen fühlte, glücklich, frei und unbeschwert. Für mich war die Welt in Ordnung. Ich habe sehr gerne gelebt und in mir war ein Gefühl von großer Dankbarkeit und Glück. Dieses Gefühl von Dankbarkeit hat sich bis heute erhalten. Ich habe mein Leben lang nie daran gezweifelt, dass es aufregend schön und ein großes Geschenk ist, auf der Welt zu sein, trotz des Schmerzes und Elends, die ich auch erlebt habe.

Schon als Kind war das Leben ein großes Abenteuer für mich. So habe ich mein Dasein empfunden: als großes Abenteuer. Dieses Abenteuer galt es zu bestehen. Das ist die Aufgabe – das Leben ist eine Aufgabe.

Lange wollte ich Naturforscherin oder Archäologin werden, denn in meiner Kindheit gab es noch weiße Flecken auf der Welt. Das hat mich fasziniert und meine Phantasie beflügelt. Natur und Tiere haben mich begeistert.

Ich habe mir so sehr einen Hund gewünscht, doch das war mit unserem unsteten Leben und den beengten Verhältnissen nicht vereinbar. Also habe ich mir ersatzweise Mäuse und Hamster auf dem Feld gefangen, und mein Vater baute aus Zigarrenschachteln ein Gehege für sie. Die Schachteln wurden so miteinander verbunden, dass für die Tiere Gänge entstanden. Obendrauf legte mein Vater eine Glasplatte, damit ich die Tiere beobachten konnte. Doch am nächsten Morgen hatten sie sich durch die Holzschachteln genagt. Meine Mutter bekam einen Anfall. Denn es war klar, dass die Viecher nun irgendwo in unserer Wohnung herumspazierten. Auf allen vieren krochen wir durch die Wohnung, um jeden Spalt und jede Ritze zu untersuchen. Schließlich konnten wir sie einfangen, und mein Vater schlug die Holzschachteln in einem zweiten Versuch nun mit Blech aus.

Ich hatte immer irgendwelche Tiere. Auch eine Kröte hatte ich als Haustier. Hänschen, so nannte ich sie, lebte im Keller. Und wenn ich sie rief, kam sie angesprungen. Hänschen war einen Sommer lang mein ganzes Glück, bis böse Buben kamen und Hänschen in die Lahn schmissen. Ich war untröstlich.

Tiere sind bis heute ein Konstante meines Lebens. Sie bedeuten mir viel und sind wichtige Partner meines Daseins.

Mein Großvater mütterlicherseits war Landwirt und hatte eine große Liebe zur Natur, die ich mit ihm teilte. Er liebte alles, was wuchs und gedieh, und ich liebte diesen Großvater. Oft nahm er mich mit auf seine langen Spaziergänge durch den nahe gelegenen Stettiner Wald. Jede Frucht, jeden Baum, jede Pflanze erklärte er mir und erzählte dabei wunderbare Geschichten. Er brachte mir bei, die Wetterseite der Bäume zu erkennen und spielte mit mir »Bäume erraten«, wobei ich die Bäume nicht an ihren Blättern oder der Borke erkennen, sondern allein von der Krone her benennen sollte.

Ich habe auch leidenschaftlich gerne Blumensträuße gepflückt. Die Wiesen waren damals noch voller Blumen, Blüten und Insekten. Die große Artenvielfalt meiner Kindertage gibt es nicht mehr. Es macht mich wehmütig, dass ein Drittel der heimischen Tier- und Pflanzenarten inzwischen vom Aussterben bedroht ist. Ein bedrückender Zustand, denn wir sind es, die Menschen, die die Lebensräume zerstören, die Umwelt verschmutzen, die Monokulturen anbauen, die Pestizide einsetzen. Diese Liste ließe sich endlos weiterführen. Heutzutage würde ich keinen Strauß mehr pflücken wollen. Mir tun die paar armseligen Blumen, die noch auf den Wiesen stehen, leid.

Mein Großvater war ein feinfühliger, taktvoller und sensibler Mann, ein echter Herr und eine imposante Erscheinung. Groß und stattlich, ein schöner Kopf mit riesigen Augen und einem Schnurrbart wie Kaiser Wilhelm.

Meine Großmutter wiederum war von enormer Durchsetzungsfähigkeit, eine tüchtige, energische Frau, vor der ich gewaltigen Respekt hatte. Sie hat mir oft Märchen vorgelesen, und ihr verdanke ich auch ein großes Repertoire an Liedern.

Großmutter war eine »Hatscherte«. Das heißt, sie hatte einen Buckel. Sie war mit einer Hüftdeformation auf die Welt gekommen. Laut Volksmund brachte das Anfassen eines Buckels Glück. Heute sieht man kaum noch bucklige Leute, weil die betroffenen Babys bereits früh versorgt werden. Doch meiner Großmutter ist ihr Buckel »vergoldet« worden. Sie brachte hunderttausend Goldmark als Mitgift mit in die Ehe, als sie ihren Cousin zweiten Grades heiratete.

Mein Großvater ist über Umwege Landwirt geworden. Obwohl er für diesen Beruf wie geschaffen war, musste er als der zweitgeborene Sohn zunächst Soldat werden. Landwirt zu werden war allein dem Erstgeborenen vorbehalten. So wollte es die Tradition. Sofern es einen dritten Sohn gab, konnte der nur noch Pfarrer werden.

Großvater besuchte die Kadettenschule zeitgleich mit einem entfernten Verwandten, dem Freiherrn Rüdiger von der Goltz. Eine glückliche Fügung, wie sich herausstellte, da es zwischen den beiden zu einer Vereinbarung kam. Von der Goltz bat meinen Großvater, seine drei Rittergüter in Hinterpommern als Güterdirektor zu verwalten. Dafür wollte er ihm ein Studium auf der Landwirtschaftlichen Hochschule in Halle an der Saale finanzieren, und mein Großvater konnte schließlich doch noch seiner Berufung nachgehen. Das Ganze war ein geheimnisvoller Deal, und niemand aus der Familie ist je dahintergekommen, was der eigentliche Grund für diese Abmachung war. Es kursierte das Gerücht, dass Vetter von der Goltz ein Mädchen schwängerte und mein Großvater ihm geholfen habe, dies zu vertuschen.

So wurde mein Großvater Gutsdirektor, und meine Großeltern zogen auf das hinterpommersche Rittergut Zietlow. Im Ersten Weltkrieg musste mein Großvater dann die Verantwortung für insgesamt fünf Güter übernehmen.

Vier Kinder gebar meine Großmutter: Zwei Töchter, meine Mutter Liselotte und meine Tante Jutta, genannt Jette, und zwei Söhne. Der ältere, Kurt, wurde der Tradition folgend Landwirt und der zweite, Harry, Offizier.

Meinen Onkel Kurt habe ich nie kennengelernt. Er hatte als Praktikant auf einem Gut in Schlesien die Tochter des Gutsbesitzers kennen und lieben gelernt. Die beiden wollten heiraten, doch als es so weit war und die Familie sich zur Hochzeit aufmachte, traf sie zu seiner Beerdigung ein. Kurt war ein paar Tage zuvor von einem Stier auf die Hörner genommen worden. Weil er die Hochzeit nicht gefährden wollte, hatte er niemandem etwas davon gesagt und war innerlich verblutet.

Mein Onkel Harry wurde gleich am Anfang des Zweiten Weltkrieges in einem Sonnenblumenfeld in der Ukraine erschossen. Noch immer habe ich den Schrei meiner Großmutter im Ohr, als sie das Telegramm mit der Todesnachricht erhielt. Noch heute denke ich oft an sie und frage mich angesichts meines eigenen Schicksals, ob sie den Tod ihrer beiden Söhne jemals verkraftete.

Nach Ende des 1. Weltkrieges beschloss von der Goltz, alle seine Güter selbst verwalten. Mein Großvater musste von heute auf morgen seine Tätigkeit beenden und mit seiner Familie aus Zietlow fortziehen. Sie gingen nach Stettin. Durch die Hyperinflation von 1923, einer Spätfolge der enormen Kapitalvernichtung des Ersten Weltkrieges, wurde auch noch ihr ganzes Geld, das sie für den Kauf eines eigenen Gutsbetriebes angespart hatten, von heute auf morgen wertlos. Weil mein Großvater nun auch nicht mehr in Lohn und Brot stand, waren sie plötzlich bettelarm. Um zu überleben, mussten sie nach und nach ihre Antiquitäten verkaufen. Meine Mutter und ihre Schwester Jette hatten in dieser Situation natürlich keine Aussichten mehr auf eine »gute Partie« und mussten einen Beruf ergreifen. Tante Jette wurde Krankenschwester, meine Mutter ging als Gouvernante nach Berlin.

Die unternehmungslustige Jette nahm meine Mutter eines Tages mit zu den Abschlussaufführungen der Schauspielschule, ein Vergnügen, das sie sich leisten konnten, denn sie hatte herausgefunden, dass es keinen Eintritt kostete. Dort lernte meine Mutter einen jungen Schauspieler namens Ludwig Schwiers, meinen Vater, kennen.

Jette, die die Durchsetzungskraft und Zähigkeit meiner Großmutter geerbt hatte, wollte die Situation ihrer Eltern nicht länger hinnehmen und schrieb Reichspräsident Hindenburg einen Brief, in dem sie ihm die Lage meiner Großeltern schilderte. Und sie hatte Erfolg. Ihr Schreiben bewirkte immerhin, dass die Familie von der Goltz meinem Großvater von da an eine Rente zahlen musste.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs sind meine Großeltern von Stettin nach Greifswald geflohen. Dort ist mein Großvater, der inzwischen dement war, verhungert. Meine Großmutter ging nach seinem Tod in ein Altenheim und starb bald darauf.

Das Verhältnis zu meinen Großeltern väterlicherseits war nie sehr eng, und wir besuchten sie nur selten. Es gab kaum Kontakt, obwohl sie, wie die Eltern meiner Mutter, ebenfalls in Stettin wohnten. Das lag vor allem an meiner Mutter, der die Familie meines Vaters nicht lag, weil sie in ihren Augen »neureich« war.

Mein Urgroßvater besaß zwei Maschinenfabriken in Bremen, und besagter Großvater, der zum Ingenieur ausgebildet worden war, übernahm sie gemeinsam mit seinem Bruder. Die Einführung der Goldwährung nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und das schnelle europäische Wirtschaftswachstum samt Fortschrittseuphorie hatten eine lang anhaltende Deflation zur Folge. Die Banken kündigten Kredite, und durch die eintretende Wirtschaftskrise verlor die Familie die Fabriken. Mein Großvater ließ sich als Ingenieur anstellen und wurde schließlich Prokurist und Leiter der technischen Abteilung der »Feldmühle«, einer großen Papierfabrik. Später gründete er in Stettin eine eigene Papierfabrik.

Mein Großvater galt als Eigenbrötler, und er war, was man einen »Spökenkieker« nennt. Die Gabe des Hellsehens erbte er wohl von seinen Vorfahren. 1717 hatte eine Gesine Schwiers in Bremen die große Sturmflut vorausgesagt und dadurch vielen Menschen das Leben gerettet. Mein Großvater konnte eintretende Todesfälle vorhersehen. Einige Tage zuvor überfiel ihn dann stets ein starkes Grausen, ihm war, als sträubten sich ihm die Haare, und er hätte am liebsten losgeschrien. Zum Glück konnte er nicht prophezeien, wen das Todeslos traf, zumindest sprach er nie darüber. Aber es war immer ein Freund oder naher Verwandter, und es belastete ihn sehr. Weil er fürchtete, das »zweite Gesicht« könne ihn jederzeit überfallen, fuhr er nie selber Auto. Lieber nahm er den Güterzug zur Fabrik, der dort Material anlieferte und abholte. Dieser Zug hielt an einer breiten Schneise, an deren Ende die Fabrik lag. Eines Tages kam ihm sein Prokurist entgegen, als mein Großvater schrie: »Die Fabrik brennt, seh’n Sie das nicht!« Die Fabrik brannte nicht, aber der Prokurist beschwor ihn daraufhin, die Versicherungssumme zu erhöhen. Schließlich war die Gabe meines Großvaters bekannt. Wie immer versuchte er auch dieses Mal strikt, sein »zweites Gesicht« zu ignorieren und weigerte sich, dem Drängen des Mitarbeiters nachzugeben. Kurz darauf brannte die Fabrik tatsächlich ab, es blieben nur einige riesige Papierballen übrig. Mit diesem nicht verkohlten Rest gründete mein Großvater kurzerhand seine eigene Firma, die NORPA, die Norddeutsche Papiergroßhandlung.

Ich wusste lange nicht, dass ich mit der gleichen Gabe, dem zweiten Gesicht, geschlagen war, allerdings bei Weitem nicht so stark wie mein Großvater. Vor allem als Kind und junges Mädchen habe ich manchmal Ereignisse vorhergesehen. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit meiner Mutter in der Küche stand und ihr sagte, dass meinem Bruder Gösta etwas zustoßen würde. Tatsächlich hatte er zur selben Zeit einen Unfall mit der Straßenbahn. Die meisten meiner Vorahnungen haben meine Eltern allerdings als kindliche Phantasie abgetan, die ich reichlich hatte, und sie gingen meinen Vorhersagen auch nicht weiter nach. So bekam ich in den meisten Fällen keine Rückmeldung darüber, ob sie sich bewahrheiteten, und konnte sie auch nicht einordnen. Mit dem Älterwerden hat sich diese Gabe verloren. Auch die Schwester meines Vaters, meine Tante Agnes, hatte das zweite Gesicht.

Ich bin in Stettin, in der Wohnung meiner Großeltern mütterlicherseits, zur Welt gekommen. Es muss eine komplizierte Hausgeburt gewesen sein. Ich wollte offenbar partout nicht das Licht der Welt erblicken, sondern rutschte immer wieder zurück in den Mutterleib. Die Nabelschnur war mehrfach um meinen Hals gewickelt. Endlich entschloss sich der Arzt zu einem erlösenden großen Schnitt, und ich kam nahezu erstickt und blau auf die Welt. Meine Mutter hatte viel Blut verloren, weshalb man sich zunächst um sie kümmerte, während man mich zwischen ihren Beinen ablegte, wo ich im Blut und Fruchtwasser fast ertrunken wäre. Noch Wochen später, so wurde mir erzählt, hätte ich immer wieder niesen müssen.

Mein Großvater väterlicherseits war enttäuscht, dass es ein Mädchen war. Er zeigte wenig Interesse an mir und beachtete mich kaum. Meine Großmutter stand völlig unter seinem Pantoffel. Ende 1945 sind diese Großeltern vor den Russen von Stettin nach Lübeck geflohen. Dort lebte ihre Tochter, die ihnen in ihrem Haus ein Zimmer zur Verfügung stellte.

Bereits ein Vierteljahr nach meiner Geburt begann mein unstetes Leben, das von Anfang an vom Beruf meines Vaters und seinen häufigen Theaterwechseln bestimmt war. Er hatte ein Engagement nach Mainz bekommen. Es war eine lange Reise von Stettin bis an den Rhein. Meine Eltern mieteten ein Zimmer bei einer Frau, die mich sofort ins Herz schloss und »adoptierte«. Sie liebte mich, ihr »Kindsche«, vom ersten Augenblick an. »Dat Kindsche hat mich anjestraalt, dat schreit ja überhaupt nisch!« Trotz meiner schwierigen Geburt war ich offensichtlich von Anfang an ein glückliches und zufriedenes Kind.

Meine Eltern

Die große Leidenschaft meines Vaters von früher Jugend an galt dem Theater. Er studierte offiziell in München Volkswirtschaft und Jura, während er gleichzeitig heimlich Schauspielunterricht nahm. Nachdem er zu seiner zweiten Prüfung zum Assessor nicht angetreten war, musste er es seinen Eltern beichten. Sein Vater war wütend und enttäuscht, hatte sein Sohn doch eigentlich die Papierfabrik übernehmen sollen. Dennoch versprach er ihm, die Schauspielschule zu bezahlen, wenn er denn unbedingt Schauspieler werden wolle. Bedingung war allerdings, dass es die beste Schule Deutschlands sein müsse. Und dass er, wenn er sie beendet hätte, keinerlei Unterstützung mehr von zu Hause zu erwarten habe, sondern ab dann ganz alleine »schwimmen« müsse. Und genauso kam es auch.

Mein Vater sprach am Max-Reinhardt-Institut in Berlin vor. Obwohl er eigentlich schon zu alt war, wurde er dort angenommen. Damit war die Sache klar. Mein Großvater hielt Wort, zahlte die Schauspielausbildung, und nach Beendigung der Schauspielschule erhielt mein Vater keinen Pfennig mehr von ihm. Auch die junge Ehe wurde nicht unterstützt.

Ich kam ungeplant auf die Welt. Durch diese Verantwortung und weil meine Eltern nie Geld hatten, denn von einem regelmäßigen Einkommen konnte keine Rede sein, war die Ehe von Anfang an belastet. Sicherlich hat diese Situation auch die berufliche und künstlerische Entwicklung meines Vaters stark beeinflusst.

Als junger Schauspieler musste er ständig an verschiedenen Theatern in der Provinz spielen, in Halberstadt, Gera und anderen Orten mehr, immer in der Hoffnung, irgendwann an ein größeres Theater zu kommen, nach Berlin, Hamburg oder München. Dies waren ganzjährige Theater, während die kleineren über die Sommermonate hinweg schlossen und die Schauspieler in dieser Zeit drei bis vier Monate arbeitslos waren.

In der spielfreien Zeit versuchte mein Vater auf andere Art, den notwendigen Unterhalt für die Familie zu verdienen. Zum Beispiel kalkte er auf Bauernhöfen die Ställe, eine jammervolle Arbeit, die meine Mutter wenig würdigte. Sie hatte sich damals bei den Aufführungen der Schauspielschule in Berlin in den Prinzen von Homburg, in den Don Carlos und den Ferdinand aus »Kabale und Liebe« verliebt, zumal mein Vater ein sehr schöner Mann mit einer eindrucksvollen Stimme war. Doch die harte, entbehrungsreiche Alltagsrealität mit Lutz Schwiers war für meine Mutter nur schwer zu ertragen und verlangte ihr viel an Einschränkung, Improvisation und Flexibilität ab.

Wir sind unzählige Male umgezogen, von Engagement zu Engagement, von Stadt zu Stadt. Ich habe fünfzehn Mal die Schule gewechselt. Wir wohnten in dieser Zeit zwangsläufig nur möbliert. Als wir in Koblenz die erste richtige Wohnung bezogen, war ich zehn Jahre alt. Endlich konnte meine Mutter ihre geerbten Möbel bringen lassen, darunter eine wertvolle Rokoko-Kommode aus der Werkstatt Abraham Roentgens von 1755, auf die sie sehr stolz war. Meine Mutter legte viel Wert auf Stil und hatte einen ausgezeichneten Geschmack. Sie war eine elegante, sensible Frau, die es schaffte, in unserem ärmlichen Haushalt ein gewisses großbürgerliches Niveau zu halten. Ihre Kindheit und Jugend auf dem Rittergut in Zietlow, die ländliche adlige Lebensart, hatten sie geprägt. In gewisser Weise ist sie auch immer das naive Kind vom Lande geblieben. Die verlorene Heimat war und blieb der Fixpunkt ihres Lebens, und die Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend waren ihr ganzes Leben lang sehr präsent. Sie lebte gewissermaßen in der Vergangenheit, von der sie viel erzählte. Mit fünfundachtzig Jahren schrieb sie ihre Kindheitserinnerungen auf. »Das Paradies liegt in Pommern« wurde verlegt und ein Erfolg, und zum ersten Mal in ihrem Leben verdiente sie eigenes Geld.

Meine Mutter konnte gut Leute unterhalten und stand gerne im Mittelpunkt. Außerdem war sie eine hervorragende Gastgeberin. Trotz der geringen Mittel, über die wir verfügten, führten meine Eltern ein offenes Haus und hatten häufig Besuch. Auch die Theaterleute kamen oft nach den Proben zu uns, dann wurde viel über das Theater und die Inszenierungen diskutiert. Meine Mutter goss »Wasser zur Suppe«, und jeder war willkommen. Es war immer Leben im Haus, und auch wir Kinder genossen dadurch eine gewisse Freiheit, denn wir waren Teil dieses unkonventionellen Lebens und dieser Lebendigkeit.

Mein Bruder Gösta wurde fünf Jahre nach mir geboren. Ich hatte allerdings von der Schwangerschaft meiner Mutter nichts mitbekommen und bin auch in keiner Weise auf die Ankunft eines Geschwisterchens vorbereitet worden. Als meine Eltern zur Entbindung losfuhren, ließen sie mich ohne Erklärung bei den Nachbarn zurück. Ich fühlte mich allein und verlassen. Als ich ein paar Tage später in ein Kloster mitgenommen wurde, lag da meine Mutter in einem riesigen Zimmer, mit meinem Bruder, der meiner Meinung nach viel zu viel Aufmerksamkeit bekam, so dass ich eifersüchtig auf ihn war.

Die Erziehung von uns Kindern oblag meiner Mutter, die Wert auf eine humanistische Bildung legte, wie sie es von zu Hause her kannte. Sie war im Grunde alleinerziehend, denn mein Vater war zu sehr mit sich und dem Theater beschäftigt. Später, als wir älter waren, musste er dann in den Krieg.

Mein Vater war ein feinsinniger, philosophischer, nachdenklicher Mensch, der mit den alltäglichen Anforderungen des Lebens nicht zurechtkam. Die Familie mit zuletzt drei Kindern, der Beruf, all das überforderte ihn. Er konnte das Leben nicht meistern. Er konnte auch nicht kämpfen, nicht für sich selber einstehen oder seine Gage angemessen verhandeln. Mit seiner Karriere ging es aus verschiedenen Gründen nicht voran. Hätte er eine gemacht, hätte ihn meine Mutter gewiss respektiert. So aber war sie eine enttäuschte und frustrierte Frau, die das Leben nicht führen konnte, das sie sich wünschte. Sie versuchte ständig, meinen Vater voranzutreiben, aber er verweigerte sich und zog sich immer mehr in sich selbst zurück.

Er wurde auch regelmäßig vor jeder Premiere krank vor Lampenfieber. Es war tragisch. Dabei hatte er als Schauspieler durchaus Erfolg und war beliebt, nicht nur beim Publikum. Auch das Feuilleton der Tageszeitungen wusste seine schauspielerische Leistung zu schätzen. Doch ihm fehlte das für diesen Beruf nötige Selbstwertgefühl, die Souveränität und das entsprechende Auftreten. So ist mein Vater weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Seine Zurückhaltung und Bescheidenheit machten ihn andererseits aber auch sympathisch und liebenswert.

Meine Eltern lebten im Grunde beide in ihrer eigenen Welt und waren, jeder auf seine Art, lebensfremd. Sie standen den Anforderungen, die das Leben mit sich brachte, oft hilflos gegenüber. Sie waren nicht gewieft oder gar gerissen, konnten sich keine Vorteile sichern und auch keine Wege finden, sich das Leben einfacher zu machen.

Dass ich lebensuntüchtige Eltern hatte, wurde mir schon recht früh klar. Auf der anderen Seite hatte das auch Vorteile für mich, denn sie waren dankbar und fanden es toll, wenn ich die Initiative ergriff und Verantwortung übernahm. Das haben sie mich auch spüren lassen und mich in meinem Drang, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen,nicht gehemmt, sondern unterstützt und sich nicht eingemischt, so dass ich mich frei entwickeln konnte.

Wegen der andauernden Geldsorgen haben sich meine Eltern oft furchtbar gestritten. Meine Mutter war dann sehr ungerecht zu meinem Vater und stellte ihn als Versager hin, ließ ihn seine Unsicherheit, seine mangelnde berufliche Souveränität spüren. Es ist schlimm, wenn in einer Ehe die gegenseitige Achtung fehlt. Bei meiner Mutter waren Achtung und Liebe offensichtlich verloren gegangen. Mich als Kind brachte das in eine schreckliche Situation, denn so verlor auch ich zwangsläufig den Respekt vor meinem Vater.

Später, als ich heranwuchs und mir eine eigene Meinung bilden konnte, habe ich den Wert meines Vaters erkannt und gemerkt, was für ein interessanter, geistvoller und gütiger Mensch er war, der die Anerkennung seiner Ehefrau sehr wohl verdient hätte. Als ich dann ebenfalls am Theater war, hatten wir viel miteinander zu tun. Wir befanden uns auf Augenhöhe und konnten gut zusammenarbeiten. Es war selbstverständlich, dass ich seine Rollen mit ihm erarbeitete. Dabei war es unerheblich, dass ich Anfängerin war. Er hat meine Unterstützung dankbar angenommen.

Weil sie kein Geld hatten, konnten meine Eltern sich auch nicht scheiden lassen. Erst im Alter, nachdem alle Kinder aus dem Haus waren, gelang es ihnen, eine friedliche Altersbeziehung zu führen. Sie haben sogar noch im Kreise der Familie ihre Goldene Hochzeit gefeiert.

Die letzten zwanzig Jahre seines Lebens war mein Vater unter der Intendanz von Hans Fitze am Altonaer Theater in Hamburg engagiert. Er hat bis zum Schluss auf der Bühne gestanden.

Ich habe immer versucht, meine Eltern an meinem Leben teilhaben zu lassen, sie zu unterstützen, wo es ging, auch finanziell. Ich wollte einen Ausgleich für all die Entbehrungen schaffen, die sie in ihrem Leben auf sich nehmen mussten. Ich wollte, dass sie sich wertgeschätzt fühlten.

Als ich meiner Mutter viele Jahre später einen edlen Mantel mit einem Nerzkragen zu Weihnachten schickte, hörte ich nach den Feiertagen und auch in den Tagen danach nichts von ihr, was ungewöhnlich war. Schließlich rief ich sie an und fragte, ob mein Weihnachtspaket nicht angekommen sei. Meine Mutter antwortete entrüstet: »Was hast du dir nur dabei gedacht? Bei welcher Gelegenheit soll ich diesen Mantel denn anziehen? Und was dazu? Ich habe doch keine passenden Handschuhe, keine Handtasche, keinen Hut, keine Schuhe, kein Winterkleid.«

Ich war gekränkt und verletzt und heulte mir die Augen aus dem Kopf. Dann kratzte ich Geld zusammen, kaufte für sie die nicht vorhandenen Dinge und schickte ein weiteres Paket, ich wollte, dass sie glücklich war. Ich hörte nichts von ihr, und wir haben auch nie mehr darüber gesprochen. Statt ihr eine Freude zu bereiten, hatte ich ihr mit meinen Geschenken offenbar ihre eingeschränkte Lebenssituation noch einmal deutlich vor Augen geführt, wenn auch unabsichtlich.

Dich hat der Esel im Galopp verloren

»Die Ellen kann den Spargel querfressen«, spotteten meine Mitschüler. Ich galt als Nachkomme von Dschingis Khan und wurde »Papp-Chines« gerufen. Ich hatte einen breiten Mund, Schlitzaugen und zwei Löcher im Gesicht statt einer Nase. Ich war hässlich. Zumindest empfand ich mich als hässlich, und je älter ich wurde, desto mehr belastete es mich. Manche Äußerungen anderer Menschen gehen einem so unter die Haut, dass man sie ein ganzes Leben lang mit sich herumträgt.

Einmal hörte ich, wie die Nachbarin zu meiner Mutter sagte: »Wir bewundern in der Nachbarschaft ja alle, wie nett sie zu der Ellen sind, wo sie doch gar nicht ihre Tochter ist.« Meine Mutter fiel aus allen Wolken. Da legte die Nachbarin nach: »Na ja, sie sieht weder Ihnen noch Ihrem Mann ähnlich.«

Gerade als junger Mensch ist man sein Äußeres betreffend oft unsicher und möchte den herrschenden Schönheitsidealen genügen. Man muss auch die damalige Zeit vor Augen haben. Ich bin im Dritten Reich aufgewachsen, da sollte man blond und blauäugig sein. Dieses Ideal hat noch lange nachgewirkt. Selbst im deutschen Nachkriegsfilm wurden meist nur die Blonden und Blauäugigen Stars.

Heute, da ich alt und grau bin, sagen die Leute zu mir: »Du warst ja so schön!« Damals sagte das niemand. Ich war nicht schön, ich galt höchstens als »apart«. Wenn man etwas Nettes über mich sagen wollte, formulierte man das so: »Ellen ist apart!« Ich konnte das Wort schon nicht mehr hören. Wie gern wäre ich blond und blauäugig gewesen!

Natürlich suchten meine Eltern eine plausible Erklärung für das asiatische Aussehen ihrer Tochter, und siehe da, es gab eine Geschichte: Einer meiner Ahnen väterlicherseits war Kapitän eines eigenen Gewürzseglers gewesen. Mit diesem Schiff unternahm er weite Fahrten, zum Beispiel nach Borneo und Java. Der Segler konnte nur bei Ebbe in See stechen, wenn das Wasser aus dem Hafen strömte und das Schiff quasi mit sich zog. Umkehren war da nicht mehr möglich, und so warf sich seine Geliebte auf Java bei Ebbe ins Meer und schwamm dem Schiff hinterher. Dem Kapitän blieb nichts anderes übrig, als sie aus dem Wasser zu fischen und mitzunehmen. Das Mädchen war schwanger. Auf der langen Heimreise nach Holland gebar sie einen Knaben. Im Logbuch wurde vermerkt, dass die Besatzung des Schiffes ohne Personenverluste den Heimathafen erreichte. Das war zu jener Zeit ungewöhnlich, weil der Skorbut immer Opfer forderte. Weil wegen der Schwangeren aber viele Häfen angesteuert wurden und dadurch immer frische Lebensmittel zur Verfügung standen, rettete das zu erwartende und bald auf dem Schiff geborene Baby sozusagen etlichen Männern das Leben. Nur die junge Mutter überstand die Reise nicht, sie starb vermutlich an einer Blinddarminfektion. Zu Hause angekommen, legte der Kapitän seiner Ehefrau das Baby in die Arme, und die schon ziemlich alte, kinderlose Frau akzeptierte das Mitbringsel ihres Mannes.

Vollends verunsichert wurde ich eines Tages durch den saloppen Ausspruch meiner Mutter: »Kind, dich habe ich nicht geboren, dich hat der Esel im Galopp verloren.«

So verfestigte sich in mir immer mehr der Gedanke, dass ich ein angenommenes Kind wäre und nicht die Tochter meiner Eltern. Ich erfand eine schöne blonde, blauäugige Zwillingsschwester, die aber in Amerika lebte. Diese Geschichte spielte ich auch bei meinen Spielkameraden aus: Ich sei nach Deutschland geschickt und hier von meinen Eltern adoptiert worden. Als »Beweis« zeigte ich ihnen den »Stempel« auf meinem Rücken, der tiefen Eindruck auf sie machte. Ich habe da nämlich eine viereckige, briefmarkengroße Narbe. Ich bin mit zwei erdbeergroßen Blutschwämmchen auf Kopf und Rücken geboren worden. Beide wurden mit Radium weggebrannt und hinterließen diese Narben.

Dass ich hässlich war, hatte ich irgendwann verinnerlicht und akzeptiert. Als es Mode wurde, sich die langen Haare abzuschneiden, habe ich als Einzige in der Klasse meine Zöpfe nicht drangegeben, weil ich wusste, dass ich dadurch nicht schöner werden würde.

Aus Sparsamkeit musste ich zudem die Kleidung meiner Vettern auftragen und meine Füße in Jungenschuhe stecken. Das war mir zwar peinlich, aber ich durfte mich nicht beschweren, wollte ich meine Eltern nicht in Verlegenheit bringen. So habe ich meine Lektion früh gelernt.

Meine Komplexe habe ich mit Leistung und Fleiß kompensiert, denn nur so konnte ich beweisen, dass ich trotz meines Äußeren zu etwas nütze war. Ich bin sehr gerne zur Schule gegangen, habe gerne gelernt und war eine gute Schülerin. Daher bekam ich auch ein Stipendium und konnte aufs Gymnasium gehen. Meine Eltern hätten sich das Schulgeld nicht leisten können. Über das Stipendium hinaus bekam ich sogar noch über neunzig Mark Beihilfe für Bücher und Lehrmittel und konnte so schon als Neunjährige zum Familieneinkommen beitragen.

Ein einziges Mal habe ich mein Stipendium ernsthaft gefährdet. Das Haus, in dem meine Freundin Isabel wohnte, lag direkt auf meinem Schulweg, und ich holte sie jeden Tag ab. Eines Morgens kam sie mit einem Rosenstrauß im originalen Einschlagpapier die Treppe herunter. Ihre Mutter, eine Pianistin, hatte die Rosen am Abend zuvor auf einem Konzert überreicht bekommen. Ich staunte. Doch Isabel ließ mich einen Blick in die Verpackung werfen. Die Rosen waren kaputt, die Stängel unterhalb der Knospen geknickt. Genau diese Rosen wollte Isabel malen. Ich aber hatte eine ganz andere, infame Idee für ihre Verwendung.

Fräulein Schmitz, unsere Zeichenlehrerin, war eine mittelalterliche Jungfer, ein Blaustrumpf, und nicht sehr beliebt. Zwar konnte ich mir einen Streich aufgrund meines Stipendiums gar nicht leisten, doch immerhin einen inszenieren. Isabel sollte sich kurz vor der Pause melden und sagen, dass sie dringend aufs Klo müsse. Dort hatten wir den Strauß in seiner Originalverpackung – hellgrünes Seidenpapier mit imposantem Aufdruck – deponiert. Nach angemessener Zeit sollte sie mit dem Strauß zurück ins Klassenzimmer kommen und behaupten, ein Herr habe diesen gerade für Fräulein Schmitz abgegeben. Gesagt, getan.

Fräulein Schmitz war aber leider hartnäckig und wollte wissen, wie der Herr denn geheißen und wie er ausgesehen hätte. Nun war Isabels Phantasie gefragt. Sie schilderte etwas allgemein einen Herrn mit grauem Hut und dunkelblauem Mantel. Fräulein Schmitz wurde knallrot. Glücklicherweise klingelte es zur Pause. So schnell hatte sich die Klasse noch nie geleert. Durch den Türspalt schauten wir zu, wie Fräulein Schmitz die Blumen auspackte. Als sie jedoch sah, was mit den traurig verwelkten Rosen los war, klappte sie ihr Pult auf und schmiss den Strauß mit einem bitteren Schrei hinein.

Die Pause war zu Ende. Fräulein Schmitz saß immer noch am Pult, den Kopf in die Hände gestützt. Die ganze Klasse kam jetzt singend in den Klassenraum: »Schenkt man sich Rosen in Tirol.« Daraufhin ergriff Fräulein Schmitz laut aufschluchzend die Flucht.

Als unsere Direktorin wenig später wissen wollte, wer hinter der Geschichte steckte, blieb mir nichts anderes übrig, als mich zu melden. Man hatte mich sowieso schon im Visier. Es war nicht das erste Mal, das ich etwas Ähnliches inszeniert hatte. Mir wurde daraufhin die Beihilfe für die Bücher gestrichen. Das war bitter.

Weil wir so oft umzogen und ich x-Mal die Schule wechseln musste, hatte ich unversehens eine Klasse übersprungen und kam bereits mit neun Jahren aufs Gymnasium. So war ich die Jüngste in der Klasse. Das hatte wiederum zur Folge, dass ich bereits mit dreizehn Jahren zum BDM, dem Bund Deutscher Mädel, kam, und weil ich Gymnasiastin war, wurde ich dort automatisch Führerin. Die Mädchen meiner Gruppe waren alle drei bis vier Jahre älter als ich und dachten nicht daran, sich von mir »führen« zu lassen. »Ellen Schwiers, Scharführerin, sechzehn Mädchen in der Gruppe – angetreten keine«, musste ich beim ersten Apell, schlotternd vor Angst, der Gauführerin melden.

Die Gauführerin war die Tochter einer Nachbarin und bestellte mich am nächsten Morgen in ihr Büro. Ich hatte die ganze Nacht nicht schlafen können und stand mit blassem Gesicht vor ihr. Doch Mali, so hieß sie, erlöste mich: »Du hast keinerlei Führungsqualität, ich gebe dir deshalb die Spielschar. Da sind lauter Freiwillige, mit denen kannst du Theater spielen und basteln. Und ich will deinen Ariernachweis sehen«, forderte sie mich großspurig auf. Dieser Nachweis machte mir fürchterliche Angst. Dass ich alles andere als arisch aussah, wusste ich ja. Wahrscheinlich würde nun die Wahrheit ans Licht kommen, nämlich dass ich tatsächlich ein angenommenes Kind war, ein »Papp-Chines«.