Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

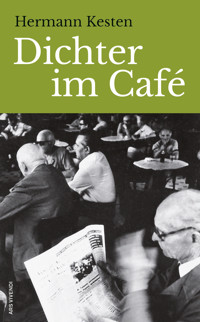

- Herausgeber: ars vivendi

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Kaffeehaus - legendärer Treffpunkt europäischen Geistes, Umschlagplatz von revolutionären Ideen, Bühne des Lebens. Hermann Kesten unternimmt in seinem essayistischen Buch 'Dichter im Café' eine kulturhistorische Tour d'Horizon durch die Cafés und die Literaturgeschichte der Moderne und stellt dabei fest, dass diese ganz einzigartigen Orte für ihn und andere Literaten im Exil zu 'Wartesälen der Poesie' geworden seien. Er erzählt von eigenen Erfahrungen und Begegnungen, von Büchern, Persönlichkeiten und Leidenschaften - und immer lauscht er humorvoll den Geschichten. Eines der schönsten Bücher des Romanciers und Chronisten westlichen Geisteslebens, voll von unvergesslichen Szenen. Mit einem Nachwort von Hermann Glaser.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 635

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hermann Kesten

Dichter im Café

Mit einem Nachwort von Hermann Glaser

ars vivendi

Die »Edition moderne fränkische Klassiker« wird herausgegeben von

Norbert Treuheit und Stefan Imhof.

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Ausgabe (1. Auflage Januar 2015)

ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

www.arsvivendi.com

Die Originalausgabe erschien 1959

© by Hermann Kesten Erben

Nachwort © 2015 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-86913-490-1

Inhalt

VORWORT

PARIS

LONDON

ROM

NEW YORK

WIEN

MÜNCHEN

BERLIN

EPILOG

Nachwort

Der Autor

VORWORT

Ich habe einen guten Teil meines Lebens im Kaffeehaus verbracht, und ich bedauere es nicht. Das Kaffeehaus ist ein Wartesaal der Poesie. Das Beste am Kaffeehaus ist sein unverbindlicher Charakter. Da bin ich in einer Gesellschaft, und keiner kennt mich. Man redet, und ich brauche nicht zuzuhören. Ich sehe einen nach dem andern an und erkenne alle. Für mich agieren sie wie Komödianten. Wenn mir der erste Beste missfällt, greife ich nach meinem Hut und gehe ins nächste Kaffeehaus.

Zuweilen statte ich mir selber einen Besuch im Kaffeehaus ab. Manchmal gehe ich in ein halbes Dutzend Kaffeehäuser, ehe ich mich finde. Ringsum sind Spiegel mit zahlreichen gespiegelten Spiegeln, ich nicke meinem Bilde zu und sage: Guten Abend, alter Freund!

Wenn ich in Laune bin, ziehe ich mein altes Schulheft und einen Bleistift aus der Tasche, beginne zu schreiben und vergesse alle, die Kellner, die Gäste und mich. Das Kaffeehaus wird mein Parnass. Ich bin Apoll. Ich schlage die Leier.

Oft leiht mir das Kaffeehaus eine geheime Unabhängigkeit. Ich bin der Fremde in einer Stadt, wo jeder jeden kennt. Ich bin der Gast an einem Ort, wo jeder andre zu Hause ist.

Für wenig Geld setze ich mich an einen Tisch, der mir nicht gehört, neben fremde Menschen, die nichts mit mir verbindet, ich nehme einen Schluck oder esse einen Bissen und beobachte das leidenschaftliche Getümmel auf den Straßen und den Gesichtern. Ich sehe in einer Stunde ein Dutzend Komödien und höre ein Echo von Tragödien, die keiner schreibt.

Ein großer Teil des Lebens hat Platz im Kaffeehaus, von der Liebe zum Tod, vom Spiel zum Geschäft, nur leiht das Café dem großen Publikum die falsche Leichtigkeit eines Balletts. Die meisten Leute gehn ins Café wie auf Urlaub vom täglichen Leben.

Als Kind lernte ich im Café den Witz der Deutschen kennen. Mein Vater, der täglich mit dem beschäftigten Ernst ins Kaffeehaus eilte, den andere in ihrem Büro zeigen, nahm zuweilen uns Kinder in sein Stammcafé mit. Der Kellner kannte meinen Geschmack. Er brachte, ohne lang zu fragen, eine Melange, eine Schokoladentorte und einen Packen Witzblätter, den Simplizissimus, die Jugend, den Kladderadatsch, die Meggendorfer Blätter, den Ulk, ferner Maximilian Hardens Zukunft und Die Fackel von Karl Kraus, die der Kellner gleichfalls für Witzblätter hielt.

Dort begegnete ich zuerst den modernen deutschen Dichtern, teils schrieben sie in den Witzblättern, teils schrieben die Witzblätter über sie, einige wie Ludwig Thoma, Thomas Mann oder Jakob Wassermann waren sogar Witzblattredakteure.

Damals blickte ich noch zum Tischrand empor, ein Bübchen von sechs oder neun Jahren. Ehe ich die moderne deutsche Literatur ernst nehmen konnte, lachte ich bereits im Café über sie oder mit ihr.

Schon als Gymnasiast begann ich, allein ins Café zu gehn, jeden Mittwochnachmittag, mit Erlaubnis des Rektors vom Melanchthongymnasium. Er hatte nach einem inquisitorischen Rundgang durch die Kaffeehäuser von Nürnberg das solideste für uns Schüler der Sekunda und Prima ausgesucht, nach langen moralischen Erörterungen mit dem Cafetier, der uns vor den zahllosen Anfechtungen des Kaffeehauslebens behüten sollte.

Im Vorderraum saßen lustlose Familien, mit Herzen aus Kattun und grellgefärbten Gesinnungen. Im Hinterzimmer stand ein Billard, das unser Schulfreund Richard Schrotter, rosig wie ein Mädchen, das nicht das Herz hat, ein Gänseblümchen zu pflücken, tödlich verwundete, wie ein junger Torero seinen ersten Stier.

Nach dem Abitur ging ich ohne Erlaubnis ins Café, in alle Sorten Cafés, wo Spieler saßen, Liebespaare oder Emigranten, Maler und Poeten, Homosexuelle und dekolletierte Mütter mit Töchtern, die sie an den Mann bringen wollten. Ich saß in Strandcafés, Waldcafés, Weincafés, in Café-Restaurants und Kabarettcafés, im bal musette und in revolutionären Cafés, wo die Spitzel Kopf an Kopf saßen, in Verbrecherkaschemmen und im Café de Paris, in Zeitungskaffeehäusern, in Cafés, wo nur Herren, in Cafés, wo nur Damen liebten, und in Troglodytencafés im Süden von Tripolitanien, die mit dem billigsten Bordellbetrieb der Welt verbunden waren.

Was habe ich nicht alles in Kaffeehäusern erlebt! Ich spielte Schach im Café Hauptwache in Frankfurt. In Marrakesch deutete mir ein Schlangenbeschwörer die Zukunft. Im Café Royal in London aß ich Austern und Kaviar mit proletarischen Schriftstellern. Im Café Rotonde am Montparnasse saß ich an einem Silvesterabend zwischen zwei deutschen Dichterinnen im Exil, eine war aus Köln, die andre aus Mainz; die Irmgard Keun sagte zu jedem am Tisch: Küss mich auf den Mund (sie sprach es »Mond« aus) und wollte, wir sollten alle einen fremden Herrn vom Nebentisch an seinem schwarzen Vollbart berühren, das bringe uns Glück, indes die Anna Seghers verstört in den zahlreichen wandhohen Kaffeehausspiegeln imaginäre oder reelle Spitzel verfolgungswahnsinniger Diktatoren suchte, jenes Diktators, vor dem sie zitternd geflohen, und jenes, den sie zitternd anbetete. Drei Tische weiter saß Joseph Roth und machte gleichzeitig einer bayerischen Gräfin und deren Tochter den Hof, der Dichter blickte grimmig, die Komtesse lachte laut, die Gräfin sprach zu Roth und musterte uns.

Ich saß in Brüssel im Café, an der Place Brouckère, und ein Mann, den ich nicht kannte, hatte sich an meinen Tisch gesetzt, ohne mich zu fragen, und mir befohlen, mit ihm zu sprechen, und als ich ihn auslachte und ihm den Rücken zukehrte, hatte er mit der ruhigsten Stimme der Welt gesagt, wenn ich ihm nicht sofort eine Geschichte erzählte, würde er mich leider niederschießen müssen, es mache ihm nichts aus, denn sein Leben hänge davon ab, dass ich zu ihm spreche, und wenn er durch meine Schuld sterben müsse, nur weil ich ihm eine so unschuldige Bitte nicht gewähre, so ziehe er vor, mit einem blutigen Knalleffekt aus der Welt zu gehen. Da es an allen öffentlichen Orten viele Verrückte gibt, wandte ich mich ihm wieder zu und begann, ihm eine Geschichte zu erzählen, bald lachten wir beide Tränen, er klopfte mich auf die Schulter vor Vergnügen. Ich hatte meine Geschichte kaum beendet, da standen schon zwei Männer links und rechts von ihm, mit autoritären nackten Gesichtern und verhaftungsfrohen Händen, mein Zuhörer erbleichte und errötete, dann ging er, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen, zwischen den Fremden fort, ein Verrückter zwischen Irrenwärtern, ein Verbrecher zwischen Detektiven, ein Kronprinz zwischen Erziehern, ein Kommunist zwischen zwei aufsichtführenden Parteifreunden? Ich werde es nie erfahren. Leider habe ich auch meine lustige Geschichte vergessen; oder lachten wir beide nur aus Angst?

Schon damals ging ich hauptsächlich ins Café, um zu schreiben. Erst ging ich natürlich spazieren, ein Peripatetiker, ein Akademiker wie jene Schüler des Aristoteles, und formulierte Verse, Dialoge, Szenen und ganze Prosaseiten, bis jedes Wort festgefügt wie ein Ziegelstein im Mauerwerk saß, dann setzte ich mich in mein Café und schrieb alles auf, als läse ich es aus eines andern Buch ab.

Ich schrieb auch auf Bahnhöfen und Schiffen, auf Moosbänken und Sandbänken am Meer, bei Mondschein, im Park und im Wartezimmer meiner Zahnärzte, sogar zu Hause zwischen meinen Büchern oder im Bett; fast jedes Lokal ward mir zum Café, ich saß ins Schreiben versunken, zwischen müßigen Menschen, die mir zuschauten, oder zwischen Wolken, Wipfeln und Wellen.

Im Café betrog ich den Müßiggang der andern mit meiner Arbeit. Ich sah wie ein Müßiggänger aus, aber neben mir zwitscherten die jungen Mädchen wie Stare. Wenn ich auf der Straße an einem der ausgesetzten Kaffeehaustische saß, wehte derselbe Wind durchs schmachtende Laub der Bäume am Straßenrand und durch die Seiten meines Schreibheftes. Die gleichen Autos fuhren an mir und meinen Figuren vorüber. Wenn das Liebespaar in meinem Roman verstummte, begann das Liebespaar am Nebentisch zu reden.

Ich saß vor der Tanzfläche in den Tanzcafés, und die Liebespaare tanzten im Tangorhythmus in meinen Roman hinein oder entstiegen meinem Heft wie einem Taxi und setzten sich an meinen Tisch und stritten mit mir und untereinander. Ich drohte, ich würde sie vor dem letzten Kapitel sterben lassen, aber sie seufzten nur und tranken Likör und kosten im Zank und zankten kosend.

Zuweilen legte ich hastig den Bleistift zwischen die Seiten meines Schreibheftes und tanzte mit einem der Mädchen, die mit einsamen Augen herumsaßen, als wüssten sie, dass keiner sie heiraten würde. Ich tanzte mit dem Fräulein ein paarmal herum und sprach, als wäre ich einer der jungen unbeschäftigten Helden aus meinen frühen Romanen, einer dieser mörderischen Moralisten ohne Zeit fürs Leben und ohne Geduld mit seinesgleichen. Ich führte die Mädchen wieder zu ihren erfrorenen Tischen und setzte mich vor mein Heft und schrieb, versunken, oder enthoben, als säße ich auf einem Leuchtturm im Meer oder an einer der tausend Quellen der großen Oasen inmitten der Sahara, und hörte die Rufe der Muezzin, das Allah il Allah. Die Kamele lagerten neben mir, wiederkäuend, und ich roch den Duft der Dattelpalmen und des schwarzgebrannten Kaffees. Nur die Jazzkapelle heulte mit Saxofon und dem Vorsänger: Allah il Allah. Und ich schrieb und sah tausend und eine Fata Morgana, das Meer mit Möwen, Wolkenkratzerkolonnen und Herden weißer Elefanten zwischen indischen Tempeln.

Bald wird es ein halbes Jahrhundert sein, dass ich in meinen Cafés sitze und schreibe. Ich sah die Fiebergespenster und die fröhlichen Helden eines halben Jahrhunderts. Ich schrieb das Jahrhundert auf, ich schrieb es ab. Ich notierte alles und prophezeite die Zeit, das Beste und Schlimmste, die Himmel und haufenweise die Höllen.

Im Jahre 1914 sah ich auf der Straße vor einem Café in Nürnberg ein ganzes Regiment in den Krieg reiten, mit Kanonen und Fahnen. Mein Vater saß neben mir, viel jünger als ich heute bin, und seufzte und presste seine Hände vor Verzweiflung und sagte: Mein armer Sohn! Da reiten sie meine ganze Epoche und deine schöne Zukunft in den Staub. Was willst du nun mit deinem Leben anfangen? Und wofür habe ich dich gezeugt?

Papa, sagte ich gekränkt, ich lebe doch gerne!

Bald waren die Reiter gefallen, die Pferde krepiert, mein armer Vater in einem Feldspital in Lublin gestorben, die Fahnen verwesten im Morast, die Kanonen und die Ideale waren geborsten, die jungen Witwen saßen mit entblößten Brüsten, zu kurzen Röcken und koketten schwarzen Schleiern in allen Cafés und warteten auf die Liebe der Kriegskrüppel, Gymnasiasten, Schieber und fremden Soldaten, ihr Lächeln war von Tränen wie frisch versalzen. Ich saß im Café und schrieb.

Im Winter 1918 auf 1919 schossen die unzufriedenen heimgekehrten Soldaten auf ihre Leidensgefährten, im Namen der Revolution und der Konterrevolution, alle wollten Frieden und Brot, die Armen schossen auf die Armen, Kugeln sirrten am Kaffeehaus vorüber, Stühle und Tische wurden Wurfwaffen, die Kellner kassierten in fliegender Eile doppelt, die Freudenmädchen nahmen je nach dem letzten Freier Partei, die Straßenkinder spielten Guillotine und Peloton. Ich saß im Café und schrieb.

In Berlin saß ich im März 1933 mit Freunden am Kurfürstendamm, vor dem Café Wien, vor dem Café Dobrin oder vor Mampes Likörstube, und Hitlers braune Buben mit einem Hakenkreuz im Herzen jagten blutende Juden und Arbeiter über den Kurfürstendamm. Da hörte ich zu schreiben auf und verließ das Café, schüttelte den Staub der Stadt Berlin von meinen Füßen und ging außer Landes und setzte mich in die fremden Kaffeehäuser im Exil und schrieb.

Im Exil wird das Café zu Haus und Heimat, Kirche und Parlament, Wüste und Walstatt, zur Wiege der Illusionen und zum Friedhof. Das Exil macht einsam und tötet. Freilich belebt es auch und erneuert. Im Exil wird das Café zum einzigen kontinuierlichen Ort. Ich saß in einem Dutzend Exilländern im Café, und es war wie immer dasselbe Café, am Meer, zwischen Bergen, in London, in Paris, an den Grachten von Amsterdam, zwischen den Klöstern von Brügge. Ich saß im Kaffeehaus des Exils und schrieb.

Ich träume so heiter im Café. Alle Albträume der Menschheit gehen an mir vorüber. Hier und da bleibt ein hübsches Mädchen stehen. Hier und da setzt sich ein geistreicher Mann zu mir. Hier und da grüßt mich ein Engel oder ein Genius. Die böse Zeit legt sich schlafen für ein oder zwei Stunden, und das Jahrhundert scheint hell und heiter. Die Kellner gehn auf müden Füßen, aber ihre Hände lächeln in der Vorahnung üppiger Trinkgelder. Immer sitzt links von mir ein Gast, der gerade mit mir schwatzen will. Immer sitzt rechts von mir ein Gast, der wie eine Geschichte von mir aussieht. In der Ecke girrt oder gähnt, kichert oder zankt ein Liebespaar. Immer sitzt eine einzelne Dame da, als hätte nicht ein einzelner Mann sie versetzt, sondern das ganze männliche Geschlecht. Immer sitzt im Café eine Muse, unsichtbar oder transfiguriert hinter der Kasse. Immer tönt mir die Flöte Pans vernehmlich durch den eigentümlichen Lärm der Kaffeehäuser und durch ihre eigentümliche Stille.

Keine Stadt ist mir fremd, ich brauche mich nur in ein Café zu setzen, schon fühle ich mich zu Hause. Der Müßiggang verbindet die Menschen. Ich ziehe es vor, angesichts müßiger Menschen zu arbeiten, statt angesichts arbeitender Menschen müßig zu sein. Ich beobachte mit Vergnügen, wie sie vergnügt sind. Verliebt gewahre ich die Verliebten. Lachend nehme ich an ihrem Gelächter teil. Ich beobachte, wie sie miteinander flirten und glücklich sind, und wie sie einander lieben, und wie sie zusammen unglücklich sind, einander hassen, und wie sie allein sind und mit sich selber reden, mit sich kämpfen, sich einsam fühlen, wie sie ungeduldig warten, geduldig verzweifeln, eilig kommen und gehn, nachdenken, mit sich und andern schwatzen, tausend Tode sterben und jeder ein einziges Leben leben.

Ich schreibe diese Zeilen auf der Piazza del Popolo in Rom, es ist sechs Uhr nachmittags, Ende September. Ich sitze vor dem Café Rosati. Der Himmel über mir zeigt ein vermischtes Blau und Rot; nur die Wolken, die wie Wellen ziehen, sind rot durchhaucht, im sanftesten Abschein ungeheurer Flammen. Zur Rechten stehen die beiden barocken Zwillingskirchen, begonnen von Rainaldi und vollendet von Bernini und Fontana. Links ist die Porta del Popolo, die Innenseite von Bernini, zu Ehren des Einzugs der Königin von Schweden, Christina, gebaut, mit einem Stern und einer Girlande. Daneben steht die tausendjährige Kirche Santa Maria del Popolo, mit einer frühen Renaissancefassade. Sie wurde auf römischen Kaisergräbern errichtet, um den Geist des Kaisers Nero darunter zu bannen.

In der Mitte des Platzes, umgeben von hundert parkenden Autos wie von einer stählernen Schafherde, steht der altägyptische Obelisko Flaminio, aus dem dreizehnten Jahrhundert vor Christus, die Pharaonen Merentab und Rhamses II. haben ihn in Heliopolis errichtet, Kaiser Augustus hat ihn nach Rom gebracht, für den Circus Maximus, Papst Sixtus V. hat ihn auf der Piazza aufgestellt, und Leo XII. umgab ihn mit Fontänen und wasserspritzenden Löwen. Mir gegenüber sind Brunnen, Statuen, die Treppen zum Pincio und die Terrasse, die Valadier gebaut hat, mit Zypressen, Palmen und Pinien und einem Neptun und Tritonen wie aus dem Hofstaat von Louis XVI. Daneben ist das Literaturcafé Canova, an der Bar plaudern die jungen Schauspielerinnen, Regisseure und Dichter der Radiotelevisione Italiana. Im Kloster an der Ecke hat Martin Luther gewohnt. Von der Via Flaminia ritt Goethe durch die Porta del Popolo, von meinem Tisch sehe ich das Haus am Corso, wo er seine römischen Jahre verlebt hat.

Ist mein Café kein hübsches Schreibzimmer eines Poeten?

Eben geht Alberto Moravia vorbei, er wohnt um die Ecke in der Gänsegasse, er summt und blickt allen Frauen nach. Ein Kutscher hält auf seinem Kutschbock vor meinem Tisch. Eine junge schöne Mutter steigt mit ihren zwei halbwüchsigen Söhnen aus, sie gleicht einem schüchternen Mädchen mit zwei störrischen Liebhabern, es sieht aus, als würde sie in aller Stille und Wonne gleich in zwei Teile gerissen werden. Das Pferd, braun und vernünftig, wiehert leise und blickt in die Richtung des Tibers, als sähe es den nahen Fluss. Zwei Französinnen plappern am Nebentisch über Gott und de Gaulle, mit Stimmen wie aus Porzellan. Schwarzlockige, olivenbraune Jünglinge, allzu hell gekleidet, gehen mit wiegenden Hüften vorüber. Ein Chinese trägt eine Aktentasche, eine Zigeunerin ein geliehenes blondes Kind im Arm. Der Autobus »C« fährt in beiden Richtungen vorüber, in der einen Richtung bin ich mit ihm in fünf Minuten am Pantheon, in der andern in Parioli, vor meiner Wohnung. Ich habe schon bezahlt. Ich kann jeden Augenblick aufstehn und gehn. Die Glocken der drei Kirchen am Platz beginnen zu läuten. Die Autos fahren vorüber. Zwei Kinder spielen im Getümmel. Eine Bäuerin trägt ihren Packen auf dem Kopf. Der Kellner sieht mir grübelnd zu. Ein junger und ein alter Mönch bleiben stehn, um besser zu debattieren. Schon funkeln die Sterne am Himmel. Ich sitze und schreibe.

PARIS

Es ist die Dämmerstunde im November. Es hat geregnet. Es ist ungewöhnlich mild. Die offenen Kohlenbecken geben die Illusion der Wärme.

Ich sitze seit einer Stunde an einem kleinen Tisch vor dem Café des deux Magots, am linken Ufer der Seine. Die Türen der Dorfkirche gegenüber, St. Germain des Prés, sind offen. Alte Frauen und junge Priester gehen hinein.

Die Autos rollen unaufhörlich vorüber. Ein Algerier bietet Erdnüsse an. Er ruft: Cacahuètes! Cacahuètes! Die Laternen schimmern in einem nicht geheuern milchigen Nebel. Gäste kommen und gehn. Kellner rufen: Attention, s’il vous plaît! Zwei Amerikanerinnen sprechen von Liebe, zwei Italiener von der Olympiade in Rom.

Der Cafetier, der mir seit bald dreißig Jahren versichert, ich hätte mich gar nicht verändert, indes er von Jahr zu Jahr älter aussieht, schüttelt mir schon zum zweiten Male die Hand.

Ich versuche zu schreiben, muss aber von Zeit zu Zeit offen oder verstohlen auf die Leute am Nebentisch blicken oder ihnen zuhören. Ihr Aussehn, ihre Stimmen, ihr Lächeln kommen mir vor, als hätte ich von ihnen geträumt. Auch sie scheinen mich zu beobachten, gar mich zu kennen. Es sind zwei Damen und zwei Herren. Abwechselnd lächelt mir die eine oder die andre Dame zu, freundlich und auch ein wenig spöttisch. Ich schwöre schon zum zweiten Male, dass ich sie in Wirklichkeit noch nie gesehen habe. Obendrein sehn sie wie verstellt und verkleidet aus, wie Schauspieler in den Rollen alter Freunde von mir.

Sie sprechen französisch, als hätten sie zu viel Voltaire gelesen. Die Damen zeigen den Chic und das witzige Mienenspiel der Pariserinnen. Die Herren sprechen zwei Grenzdialekte, der eine kommt wohl von der italienischen, der andere von der deutschen Grenze her.

Der Herr mit dem germanischen Anklang ist elegant trotz seiner schlottrigen Figur, seine Miene ist ein wenig arrogant und eitel. Er trägt weißseidene Strümpfe und eine weiße seidene Krawatte, goldene Berlocken und Ringe. Seine Wangen und Hände glänzen wie von Pomade. Seine Nägel schimmern, als putzte er sie täglich zwei Stunden lang. Seine großen Augen blicken fein, als wäre er ein Intrigant.

Der Herr mit dem italienischen Akzent sieht wie ein Abenteurer aus besten Kreisen aus, mit seinen funkelnden Augen und der großen gescheiten Nase, mit den paar Pockennarben im Gesicht und mit der geschmeidigen Figur eines Fechters; dabei hat er das selbstzufriedene Wesen eines blasierten Weiberhelden und wäre, wenn er nicht so hässlich wäre, geradezu ein schöner Mann, wie schon der Prince de Ligne von Casanova gesagt hat.

Alle vier haben ein Air, als kämen sie aus einem der Salons des achtzehnten Jahrhunderts. Man sieht solche verschollenen Museumsstücke in gewissen Cafés von Prag, Palermo und Paris, als wären diese Cafés literarische Museen.

Meine Nachbarn sind so frech und frei in Blick und Wort wie jene aufrührerischen Literaten des achtzehnten Jahrhunderts, die man »Philosophen« hieß, und dabei so manieriert und geziert im Wesen und in ihren Wendungen wie die petits maîtres, die Stutzer, als kämen sie vom Hofe von Louis Quinze, oder aus den Salons von Voltaire in Ferney, des Baron Holbach in Paris oder der Damen du Deffand, de Tencin, Geoffrin, d’Épinay und de Lespinasse.

Das geht so nicht weiter. Ich kann nicht neben falschen Bekannten in historischen Kostümen arbeiten, die vielleicht aus dem nächsten Filmatelier kommen.

Ich werde mich nebenan ins Café Flore setzen und im Schwarm der außer Rand und Mode gekommenen Existenzialisten, zwischen den Doppelgängern von Sartre und Camus, einen Aufsatz über jene europäischen Schriftsteller schreiben, die erst nach dem Massaker von Budapest, nach dem Aufstand kommunistischer Schriftsteller gegen eine kommunistische Diktatur anfingen, gegen die totale Tyrannei von Moskau zu protestieren; ihr politisches Gewissen braucht Massaker, es sind sehr schläfrige Gewissen. Moses erkannte den Jehova im Säuseln eines Windes. Diese Literaten fühlen menschlich erst, wenn Völker untergehn; erst bei künstlichen Monden und Katastrophen erwachen sie.

Garçon, l’addition, s’il vous plaît! – Zu spät! Der Mensch mit der großen Nase steht auf, er kommt zu mir. Er sagt, wir kennten uns. Ich habe es mir gedacht, dass er das sagen wird. Er sagt, sie seien alle Figuren aus meinen Büchern. Er sei ein Venezianer. Sein Freund sei ein Landsmann von mir, ein Journalist und Diplomat, der Herausgeber der Literarischen, philosophischen und kritischen Korrespondenz, Friedrich Melchior von Grimm! Sie kämen aus dem achtzehnten Jahrhundert.

Ich wüsste es doch? Zwei deutsche Barone spielten eine Rolle im Pariser literarischen Leben des achtzehnten Jahrhunderts, dieser Grimm und sein Freund Holbach.

Paul Heinrich Dietrich, Baron von Holbach, aus der Rheinpfalz, hatte den freiesten literarischen Salon in Paris. Dort konnten die »Philosophen« und Enzyklopädisten alles sagen. Sie bildeten eine gelehrte und freie Akademie, ein privates literarisches Kaffeehaus, bei diesem Papst der Atheisten, der die Bibel des Materialismus geschrieben hat, Das System der Natur. So wurde ein Pfälzer der verrufenste französische Philosoph, wie der deutsche Baron Grimm der verrufenste Chronist von Paris wurde. Grimm herrschte dreißig Jahre lang im Salon und im Herzen der Madame d’Épinay und im literarischen Leben von Paris. Freilich war er nirgends der Einzige.

Grimm lächelte, erhob sich und verbeugte sich vor mir. Da stand auch ich auf und verbeugte mich vor den Damen und Kavalieren. Wir rückten unsere Tische ein wenig zusammen, setzten uns wieder, und Grimm flüsterte mir zu, wie eine Enthüllung, das seien die Damen Geoffrin und Juliette de Lespinasse, und ihre Salons seien berühmt gewesen, die Geoffrin hieß »die Zarin von Paris«, und der Salon der Lespinasse »das Laboratorium der Enzyklopädisten«.

Ich musterte die Damen neugierig, Grimm musterte mich selbstzufrieden und vor lauter eitler Liebenswürdigkeit beflissen. Er hatte die Manier der Besserwisser und Alleswisser, der Herausgeber exquisiter literarischer Zeitschriften, die dir mit dem gewissen Augurenlächeln entgegenkommen, als könntest nur du ihn verstehn, und dir mit einer gewissen Miene Dinge mitteilen, die nur du berufen seist zu erfahren.

Indes spricht er zu jedem so. Jeder Abonnent, der sein Blatt zugeschickt erhält, liest diese Geheimnisse gedruckt. Das meiste, was er mitteilt, ist nicht wissenswert. Aber er teilt die Atmosphäre des Spirituellen mit, die Ambivalenz von Gesellschaft und Literatur, die geistreiche Mischung aus witziger Welterfahrung und boshafter Menschenkenntnis.

Schon reichte mir Madame Geoffrin die Hand zum Kuss. Ich habe nicht die Gewohnheit, im Café den Damen die Hände zu küssen, doch war die Dame Geoffrin unwiderstehlich, wie man es sein musste, um die frechsten Literaten und Kavaliere des lockersten Jahrhunderts in einem Salon zu versammeln und zu zähmen.

Sie sehen in der Tat wie eine Zarin aus, sagte ich zu ihr und küsste ihre Hand.

Ich eine Zarin?, rief Madame, mit einer charmanten lustigen Empörung. Ich war immer eine anständige Frau. An der Wiege hat man es mir nicht gesungen, dass Genies und Potentaten in meinen Salon kommen würden. Mein Vater war ein Diener und ich ein Waisenkind. Meine Großmutter, die mich aufzog, erklärte, ein Mädchen brauche nichts zu wissen. Mit vierzehn heiratete ich einen reichen Mann von achtundvierzig Jahren, mit dem ich eine Tochter und sechzehn ruhige Jahre hatte, ohne Toiletten, ohne die gute Gesellschaft.

Eines Tages lud mich unsere Nachbarin, in der Rue St. Honoré, zu einem ihrer Diners. Sie hieß Madame de Tencin. Bei ihr traf ich einige der klügsten Männer. Ich werde berauscht, wenn ein gescheiter Mann spricht. Da begriff ich sozusagen zum ersten Mal, warum ein Gott uns Sprache verliehen hat. Ich merkte, dass die Sprache nicht ein Behelf, nicht nur eine akustische Maschinerie ist, sondern in der Tat auch einen göttlichen Atem hat, inspiriert wie große Kunst ist, ein Triumph der menschlichen Vernunft. Ich hörte Montesquieu sprechen. In den Büchern der geistreichen Männer sieht man nur ihren Schatten, hört man nur ihr Echo. Was für ein Genuss ist es, in einem gescheiten Gesicht die Gedanken kommen zu sehn, das Widerspiel ausgesprochener und unausgesprochener Gedanken, den Kampf von Witz und Höflichkeit, Güte und Bosheit, den Austausch von Hören und Sprechen, das Lächeln bei einem schneidenden Wort zu sehn, das alle Schärfe abbittet, die Handbewegung, die unterstreicht, kommentiert oder ableugnet, die ganze Erscheinung, die alles und nichts erklärt, die Musik der Stimme, die direkte sinnliche Gegenwart einer großartigen geistigen Erscheinung. Ich bete Bücher an, aber welch ein zweifelhafter Ersatz für einen wahren Menschen ist ein Buch. Ach, ich bete Menschen an!

Ich sprach mit Marivaux. Mir war, als hörte ich in zehn oder zwanzig Minuten zehn Komödien und die Essenz von zehn Romanen. Wenn der Abbé Charles Irénée de Saint-Pierre, Rousseaus Freund, sprach, vernahm ich neben seinem begeisterten Vortrag über den »Ewigen Frieden« oder den Völkerbund den Hymnus einer vom Krieg erlösten Menschheit.

Dort traf ich denkende Künstler und beredte Priester, gutmütige Politiker und aufrührerische Finanziers. Sie amüsierten mich mehr als die Frommen meines Viertels, die zu meinem Mann ins Haus zu kommen pflegten.

Mir war, als lebte ich zum ersten Mal. Ein Vorhang hatte sich geteilt, und die Welt war nicht so grau, die Menschen waren nicht so gewöhnlich, ich selber war nicht so wenig, wie ich bisher gedacht hatte.

Schüchtern lud ich den einen und andern großen Mann in mein Haus zum Essen ein, und der und jener kam, schließlich kamen sie jeden Mittwoch um ein Uhr. Sie aßen bei mir. Am Nachmittag machten sie Konversation. Ich war selig. In meiner Jugend hatte ich ein Stück der Welt nach dem andern zum ersten Mal mit Augen gesehen. Ich lebte zwischen lauter Wundern, lauter Rätseln, lauter Geheimnissen. Kaum war ich erwachsen, da waren die Wunder verstaubt, die Rätsel hatten sich banal aufgelöst, die Geheimnisse hatte ich mit jedem geteilt. So schien es mir, und ich verriet meine eigene Jugend. Nun kam alles wieder in meinen Salon, die neuen alten Wunder, die Rätsel wurden auf neue Weise gelöst, die Geheimnisse auf andre Art mitgeteilt, und ich lebte zum ersten Mal in einer neuen und ganzen Welt. Ich verstand die Welt und die menschliche Gesellschaft, mit den Ideen meiner neuen Freunde. Ich begriff unsere Gesetze, Finanzen, unsere Regierung, unseren Charakter, Musik und Malerei und Literatur. Ich begriff mich selber und die andern. Ich glaubte sogar Gott zu begreifen. Ich war selig. Ich war endlich die Madame Geoffrin.

Mein Gatte machte mir schreckliche Szenen. Er liebte weder den Geist und seinen Lärm noch die Kosten der Bewirtung. Aber meine Tochter sagte mit halbem Recht (das meiste, was wir übereinander sagen, ist halbwahr), ich hätte die Seele eines Eroberers und die Manieren eines Alexander von Makedonien. Mein guter Mann gab nach. Er starb fast gleichzeitig mit Madame de Tencin. Mit fünfzig Jahren war ich eine reiche Witwe und hatte den berühmtesten Salon Europas. Die alten Gäste der Tencin kamen zu mir, es kamen meine neuen Gäste, Kaiserinnen, Könige, Voltaire und Rousseau.

Madame Geoffrin lächelte triumphierend. Ich hob schon die Hand, um ihr etwas Hübsches zu sagen, da unterbrach mich der Herr mit dem italienischen Akzent und fragte: Warum kamen eigentlich so viele große Männer zu Ihnen, Madame Geoffrin? Und so viele der Großen dieser Welt? Sogar ich kam mehrmals zu Ihnen. Sie erinnern sich? Ich gehörte nicht zu den Gästen, die man übersah. Mein Bruder Francesco, der Schlachtenmaler, der mit seinen Bildern eine Million verdient hat, nahm mich zu Ihren Diners am Montag mit, da kamen Architekten, Archäologen, Bildhauer und Ihre Maler, Boucher, der die graziöse Begierde der Liebe, Vernet, der Seehäfen und Wasser gemalt hat, Bouchardon, der das Wasser aus Pariser Brunnen springen ließ, und Quentin de Latour, der Pastellmaler. Sie haben entdeckt, Madame, dass auch ein bildender Künstler etwas zu sagen hat und sagen kann. Sie teilten nicht die sozialen Vorurteile des Jahrhunderts. Sie kamen aus dem Volk wie ich. Meine Eltern waren Komödianten.

Aber die Marquise de Rambouillet, erwiderte Madame Geoffrin, die auf ihrem Schloss den ersten literarischen Salon gehalten, kam nicht aus dem Volk. Cathérine de Vivonne, eine halbe Italienerin, hatte als junges Mädchen in Rom die Reize einer gebildeten Gesellschaft empfunden, sie heiratete den Marquis de Rambouillet, und müde der martialischen Säufer, Fechter und Hurer am Hof von Henri IV. und in der Stadt versammelte sie geistreiche Damen und gebildete Herren in ihrem Haus, in Erinnerung an die italienischen Höfe der Renaissance oder an den Hof der Valois, insbesondere an den Hof von Marguerite, der Königin von Navarra.

In ihrem Salon konnten Madame de Rambouillet und ihre Freundinnen eine würdige Rolle spielen. Sie wollte den jungen Leuten von Adel, die verroht aus den Kriegen heimgekehrt waren, eine freie und feine Lebensart schenken. Sie bewirtete jene bürgerlichen Literaten, die noch die Ideale der Renaissance hegten. Um keinen Preis wollte sie einen pedantischen Literatursalon gründen, das eben gründete sie. Hier pflegten die »Preziösen« die Schäferdichtung, die preziöse Literatur. Sprache und Manieren, Kleidung und Erotik wurden verfeinert und immer feiner. Statt der raschen sexuellen Befriedigung übte man die Galanterie, platonisch betete man die Geliebte an. Zwischen Kavalier und Dame kam es statt zu erotischen Akten zu erotischen Dialogen.

Der Humanist war die führende Figur der Renaissance, die Dame war es im Salon der Marquise de Rambouillet, la précieuse, das Orakel der Schicklichkeit. Sie hatte nur gesellschaftliche Interessen. Die Literatur war ein Mittel zum Zweck. In einer destillierten Sprache entwickelte man die gesellschaftlichen Gattungen der Literatur: Maximen und Briefe, Porträts, die kunstvollen Dialoge und Salonverse. Man strebte nach Distinktion in Manieren und Kleidung. Man benahm sich nach dem Code des honnête homme und der grande dame.

Die berühmten Literaten der Zeit, Sterne im Salon der Rambouillet, wurden Puristen. Enfin Malherbe vint, schrieb Boileau. Endlich kam Malherbe. Dieser ein wenig heuchlerische Preziöse suchte in seinen Kommentaren zu Desportes die zeitgenössische Sprache zu reformieren, er wollte die schmutzigen und gemeinen Worte (le mot sale et bas) verjagen, er verjagte die Laute der Natur. Er forderte Respekt vor der Grammatik und Syntax. Mit seinen Freunden wollte Malherbe die französische Sprache vernünftigen, die Zeitgenossen bilden und l’usage, den Brauch, freilich der gebildeten Gesellschaft, zum Gesetz der Sprache erheben.

Bald entstand ein zweiter literarischer Salon im Haus von Valentin Conrart, hier waren Sprache und Literatur Selbstzweck. Auf Richelieus Vorschlag erließ 1635 der König das Edikt, das aus dem Salon des Monsieur Conrart die Académie Française machte, zur Reinigung und Pflege der Sprache.

Schon gut, sagte Casanova. Ich verstehe es sehr wohl. Wenn Literaten regelmäßig zusammenkommen, bewegen sie den Geist der Zeit und ändern die Moden der Literatur. Aber warum gingen diese Literaten nicht lieber ins Café? Wozu geht man in literarische Salons?

In unserm lustigen achtzehnten Jahrhundert war die Dame des Salons meist übers galante Alter hinaus. Sie lud ein halbes oder ein Dutzend Herren zu Tisch, wobei die Dame mehr zuhören als reden sollte. Im Kaffeehaus war man frei von den dummen Konventionen der Gesellschaft. Nur ein Falschspieler hat es im Salon leichter als im Café. Schon ein Verführer findet im Gasthof jüngere Damen. Ein Literat findet im Salon auf eine gute Beziehung zwei böse Feinde.

Ich selber wurde Ihr Opfer, Madame Geoffrin, und bezahlte meine paar Besuche in Ihrem Salon viel zu teuer. Bevor Stanislaus Poniatowski im Bett der Kaiserin Katharina II. zum letzten König von Polen avanciert war, haben Sie, Madame Geoffrin, ihn vor dem Pariser Schuldgefängnis gerettet, um später in Warschau mich vor ihm zu verleumden, ich sei aus dem Pariser Schuldgefängnis entwichen und in effigie gehängt worden, weil ich angeblich mit der Lotteriekasse der École Militaire durchgegangen sei. Kostümiert als die bürgerliche Moral verdrängten Sie mich vom Warschauer Hof und aus der Gunst des Königs, da wir beide damals seine Gäste und Günstlinge waren. Sie hieß er freilich seine »Mama«, und Sie sagten zu ihm: »Mein Sohn«!

Verleumdet?, fragte Madame Geoffrin. Ich war eine anständige Frau. Ich duldete nichts Unziemliches. Nicht einmal die Philosophen oder Enzyklopädisten, die alles wagten, durften bei mir ihre frechsten Meinungen äußern. Man kannte mich. Ich sagte: Voilà, qui est bon! Und alle schwiegen, mein lieber Casanova!

Was, sagte ich und tat erstaunt (mit dem Anschein des Rechts, Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts in einem Pariser Café!), Sie sind Casanova?

Giacomo Casanova, aus Venedig, Chevalier de Seingalt, gab er mir mit finsterem Lächeln zu. Sie haben ein Buch über mich geschrieben und erkennen mich nicht?

Ich erklärte ihm ein wenig verlegen: Zwischen uns steht mein Buch. Ihre Fehler hat man mir vorgeworfen. War Eichendorff ein Taugenichts, weil er einen beschrieb? War Goethe, der Autor von Mephisto und Gretchen, ein Teufel und eine Kindsmörderin? Sie selber, mein lieber Casanova, spielen nur den Zyniker. Wissen Sie wirklich nicht, was man in literarischen Salons fand?

Zuweilen eine offene Börse, erwiderte lachend Casanova. Madame Geoffrin hat dreiundsiebzig Bilder bei Malern gekauft, die ihren Salon besuchten. Die Berühmten fanden im Salon ein Publikum, die Unberühmten die Protektion der Berühmten. Vanitas vanitatum.

Da erklärte Grimm, dass gewöhnlich die Eitelsten über die Eitelkeit andrer sich beschwerten.

Wir waren unruhige Köpfe, sagte er, mit brandneuen Ideen. Wir hatten keine Geduld. Mein Freund Denis Diderot sagte es: »Allein lesen, ohne einen, mit dem man sprechen kann, und mit ihm disputieren oder vor ihm glänzen oder ihn hören, oder sich vor ihm hören zu lassen, das ist unmöglich.« Wir schrieben für den Leser, wenn wir keinen bessern Gesprächspartner hatten. Unsere freiesten Gedanken durften wir nicht schreiben. Aber in unseren Cafés tuschelte die Freiheit und scherzte die Revolution. Wir steckten voller Neuigkeiten und lechzten nach ihnen. Unsere Cafés waren gesprochene Zeitungen und Verschwörerhöhlen. Hier konnten wir in freier Diskussion gegen Ideen mit Ideen kämpfen, alte Institutionen durch Schlagworte zertrümmern und das Neueste aufs Neue stellen. Die Salons waren die Schulen, die Cafés die Universitäten der Revolution. Die Philosophen steckten einander in den Cafés und steckten die Reichen und Mächtigen in den Salons mit ihren gesunden Ideen an; denn zuweilen stecken auch die Gesunden die Kranken an. Wir Philosophen zivilisierten in unserm Café die oberen Stände, ihre Salons zivilisierten uns. Im Café und im Salon wurde die Gesellschaft demokratisch. Hier trafen sich die Männer vieler Stände, Leute aus vielen Milieus, der kleine Adel und die großen Seigneurs, Literaten und Finanziers, Beamte und Geistliche, Soldaten und Parlamentarier, Musiker, Wissenschaftler und Frauen vieler Klassen.

In unsern Cafés und Salons diskutierten Buffon und Montesquieu, Voltaire und Rousseau, der Komponist Gluck unterhielt sich mit dem Maler Watteau, die Minister Turgot und Necker dozierten Moral, Philosophen lehrten Bankiers Finanzgeschäfte, Mozart saß neben Chardin, Beaumarchais neben Boucher und Horace Walpole. Man war kosmopolitisch, gelehrt und frivol, von einer unersättlichen Neugier und korrekt in der Sprache. Man las die neuesten Bücher laut, spielte Stücke von Voltaire, Marivaux und Diderot, hörte Mozart und Rameau, Gluck und Couperin.

Im Salon meines Freundes Holbach und bei meiner Freundin Madame d’Épinay, bei der Mozart und Rousseau wohnten, wurden zwei literarische Hauptwerke erst diskutiert, ehe sie in Druck gingen, nämlich die Enzyklopädie und meine Literarische Korrespondenz. Sie lächeln ironisch, Mademoiselle de Lespinasse?

Wir alle blickten auf die jüngere Dame an meinem Tisch. Sie lächelte, und schon ihr Lächeln erschien wie eine Andeutung witziger Geständnisse. Es ließ uns fühlen, wir hätten das Feinste gesagt, und keiner hätte uns besser verstanden als sie. Ich selber hatte Lust, mit ihr zu flirten.

Ich habe neben zeitkritischen Romanen auch einige historische Romane und Biografien geschrieben und bin den Umgang mit historischen Personen, ja mit literarischen Gespenstern gewöhnt. Und leben wir nicht alle mit Gespenstern? Ist jeder, der polizeilich gemeldet ist und noch lebt, wirklich lebendig? Gibt es nicht lebende Gespenster?

Ich bin kein Spiritist. Aber wir sind zum geistigen Umgang mit Toten verurteilt. In den Museen, in den Bibliotheken finden wir die großen Zeugen der Menschheit aus allen Ecken der Welt und aus den Enden aller Zeiten. Warum sollte ich mich nicht mit historischen oder erfundenen Personen unterhalten, und vielleicht besser, als mit vielen Lebenden? Warum sollte ich nicht mit meinen eigenen Figuren flirten?

Einige Umsitzende mochten darüber verwundert sein, dass ich allein an meinem Tisch saß und mit lebhaften Gebärden zu Leuten sprach, die nicht da waren. Das tue ich häufig. Ich spreche, was ich schreibe. Ich spreche fast immer laut mit meinen Figuren, bin ihr Bauchredner und Vormund, Partner oder Gegner, der Demiurg in meiner fiktiven Welt, Schöpfer und Geschöpf.

Mein lieber Baron Grimm, fragte mit dem kokettesten Lächeln Juliette de Lespinasse, hieß ich nicht einst Juliette für Sie? Und wollen Sie wirklich Ihre Literarische Korrespondenz der Enzyklopädie gleichstellen?

Zwei aufrührerische, vulgäre Werke, rief Casanova, beide förderten den Untergang der Gesittung und der guten Gesellschaft.

Auf seine beiläufige Weise hatte Casanova am Untergang der alten Gesellschaft mitgewirkt; dennoch betete er sie an, jene selbe Gesellschaft, die er foppte und stets verlachte. Sie war seine Bühne, ohne die er weder agieren noch genießen konnte. Also war er ein bitterer Feind der Französischen Revolution, ein Feind solcher Figuren, wie er selber eine war.

Baron Grimm war gereizt worden und musste sprechen, vom Wichtigsten: von sich! Hatte irgendeiner seine immense Bedeutung nicht begriffen? Dieser gestürzte und vergessene intellektuelle Papst eines toten Jahrhunderts war noch als Revenant nicht imstande, für möglich zu halten, dass es ihn nicht gab.

Dieselben Leute, rief er aus, schrieben für meine Literarische Korrespondenz und die Enzyklopädie, Voltaire oder d’Alembert oder Diderot, der für mich über Garrick sein Paradox über den Komödianten geschrieben hat, und seine Salons, wo Europa die Kunst verstehen und kritisieren lernte. Der Abbé Galiani, der Abbé Raynal, Madame d’Épinay arbeiteten für meine Korrespondenz, die einflussreichste literarische Zeitschrift des Jahrhunderts. Meine Abonnenten waren Katharina II. von Russland, der König von Polen, die Königin von Schweden, die Herzöge und Prinzen Europas und Goethe.

Vielleicht wäre es besser für Ihren Nachruhm gewesen, sagte gleichmütig Casanova, wenn statt dieser Potentaten die Söhne von Bauern oder Schauspielern Sie gelesen hätten.

Sie lästern!, rief Baron Grimm. Die französische Literatur war die einzige Literatur Europas. Durch mich erfuhr Europa von neuen Büchern, Theaterstücken und Ideen! Was man an den Höfen Europas sprach, in Pariser Salons und Cafés dachte, erfuhren die Höfe Europas bei mir. Durch mich erfuhr Europa die Entdeckungen der Wissenschaften und alle gesprochene Kritik. Ich reiste durch Europa, zweihundert erlesene Geister lasen mich und reisten im Druck und im Geist mir nach. Ich kannte alle Großen und die Genies. Ein Genie, das ich nicht erwähnte, existierte nicht für die Welt. Ich habe es weit gebracht, viel verdankte ich den Frauen. Als Rousseau nach Paris kam, erklärte ihm der Père Castel: »Man erreicht in Paris nichts ohne die Frauen.« Sie lächeln, mein lieber Casanova? Sie denken an Fräulein Fel, die mich verschmäht hat. Sie war eine Komödiantin!

Casanova hob beide Hände zum Protest. Mein lieber Baron Grimm! Ein Weiberheld macht aus Niederlagen Triumphe. Sie traten wegen dieser schönen Schauspielerin in den Hungerstreik, und ganz Paris sprach davon. Man hieß Sie in allen Kaffeehäusern den »Mann der starken Gefühle«. In einem Jahrhundert, das alles zerredete, sogar die einfachsten Gefühle, war es das höchste Lob. Nur die Kaiserin Katharina II. sagte zu mir: »Grimm? Seine Exzellenz, der Wehleidige, der nie glücklicher ist, als wenn er bei oder nahe oder zur Seite oder vor oder hinter einer hohen deutschen Adelsperson steckt?«

So boshaft reden Weiber, die glauben, dass sie uns nicht mehr brauchen, erklärte Grimm. Aber Juliette, Sie lächeln schon wieder ironisch? Was halten Sie von mir?

Dass Sie zeitlebens heißer geliebt wurden, als Sie verdient haben; Sie hatten ein kaltes Herz. Wie die meisten Egoisten überschätzten Sie sich.

Ich ein Egoist?, rief Grimm überrascht. Ich hätte nicht geliebt?

Mein lieber Freund, erwiderte Fräulein de Lespinasse. Können Sie sogar anderthalb Jahrhunderte nach Ihrem Tod nicht die Wahrheit hören? Sie waren ein Schöngeist, pikant, fein, ein angenehmer Egoist. Diderot liebte Sie beinahe leidenschaftlich. In Ihnen sah er seinen besten Freund. In den Briefen an seine Freundin, Fräulein Voland, schilderte er Ihre Freundin Madame d’Épinay, mit ihren herabhängenden Haarlocken und einem blauen Band um die Stirn, wie sie ihren Baron Grimm schwärmerisch anblickt. Ihre Zeitschrift war ein geschriebener, klatschsüchtiger Salon, wie alle diese Salons uferlos im Gespräch. Aber die Enzyklopädie war eine Revolution des Menschengeistes im achtzehnten Jahrhundert, das Werk des großen Diderot. Er war die Seele und Stimme des Jahrhunderts, der Mittler zwischen Voltaire, Rousseau, Buffon und Holbach, zwischen Chemikern und Literaten, Mechanikern und Künstlern. Dieser Zauberer Diderot war eine Mischung von Größe und Gewöhnlichkeit, wie Sainte-Beuve später gesagt hat. Die Enzyklopädie sollte ursprünglich nur die verbesserte und vermehrte Übersetzung des englischen Wörterbuches von Chalmers sein. In fünfundzwanzig Jahren Arbeit des universalen Diderot wurde sie ein soziales Hauptwerk des Jahrhunderts, das komplette Sachregister des menschlichen Wissens seiner Zeit.

Ich übertreibe also meine Verdienste?, fragte Grimm. War Diderot so groß? Warum nehmen Sie ihn nicht als Zeugen für mich?

Er war überall kompetent, nur nicht, wo er liebte. Er war Ihr Freund und überschätzte Sie, wie er seine Frauen überschätzt hat und vielleicht die Menschheit! Es ist nicht wahr, dass man einen Mann nach seiner Frau, gar nach seinen Freunden beurteilen kann. Wer saß in Ihren literarischen Cafés nicht alles beisammen? Wer kam nicht in unsere Salons? Eine gemischte Gesellschaft! Die Liebe paart eher Ungleiche als Gleiche. Freundschaft bindet wie ein Kaffeehaus mehr durch Zufall als durch Verwandtschaft. Die Enzyklopädisten saßen seit der Mitte des Jahrhunderts überall in Paris. Im Café Procope saßen sie um Diderot geschart. Sie richteten ihr Leben gemäß ihrer überschwänglichen Leidenschaft für geistreiche Gespräche, Geselligkeit und Gastereien ein.

Die Woche war für diese Literaten besetzt. Am Sonntag und am Donnerstag gingen sie zum Diner beim Baron Holbach, am Montag und Mittwoch zum Diner bei Madame Geoffrin, am Dienstag bei Helvétius, am Freitag bei Madame Necker, am Sonntag früh zum Frühstück beim Abbé Morellet. Und zu mir kamen sie elf Jahre täglich zwischen fünf bis neun Uhr abends, die ganze Bande der Philosophen, Turgot, Rousseau, Voltaire, Diderot. D’Alembert wohnte bei mir, in allen Ehren, wie Sainte-Beuve versichert hat, er muss es wissen. Ich gab keine Diners. Ich war weder reich noch schön. Ich hatte die Pocken gehabt. Ich war ein uneheliches Kind, wie d’Alembert, ein Kind der Sünde, eines Ehebruchs der Madame d’Albon. Meine Mutter hatte auch eine legitime Tochter, die den Bruder der Marquise du Deffand geheiratet hatte. Die Marquise besuchte ihren Bruder in der Bourgogne und traf mich in seinem Haus. Ich war fünfundzwanzig Jahre alt, unterdrückt, ein besserer Dienstbote bei meiner legitimen Halbschwester.

Die Marquise und ich gefielen einander beim ersten Wort. Sie musste mich meiner Familie entreißen, als sie mich nach Paris, in ihre Wohnung im Kloster Saint-Joseph, als ihre Vorleserin bringen wollte. Ich war nämlich zu Lebzeiten des Monsieur d’Albon geboren, hätte Anspruch auf diesen Namen und aufs Erbteil erheben können, davor zitterte meine fromme Familie. In ihrem Interesse stellte die Marquise du Deffand mir Bedingungen, ehe sie mich aufnahm. Ich blieb bei ihr zehn Jahre lang, von 1754 bis 1764. Die Arme war im Erblinden. Sie machte den Tag zur Nacht. Sie erhob sich erst am Nachmittag und wurde nie vor sechs Uhr abends fertig. Sie behielt ihre Gäste bis vier oder fünf Uhr am Morgen, da sie schlaflos war, und bettelte noch, sie möchten länger bleiben.

Schließlich merkte sie, dass d’Alembert, der Stern ihres Salons, und einige andere Philosophen erst für eine Stunde in mein Stübchen kamen, bevor sie zur Marquise gingen. Da behandelte sie mich wie eine Diebin, als hätte ich ihre Philosophen gestohlen, und setzte mich vor die Tür. Meine Freunde verhalfen mir zu einer Existenz und einem kleinen Appartement in der Rue Belle-Chasse. Das taten d’Alembert und Turgot; der Chevalier von Chatellux, der künftige Kardinal Brienne und der Erzbischof von Aix, Boisgelin; und der Abbé von Boismont. Durch meinen Salon wurde ich ein geheimer Potentat von Paris.

Bald zog d’Alembert zu mir, und wir führten gemeinsam Haushalt. Er war ein uneheliches Kind wie ich und zu stolz, wie ich, auf seine Rechte Anspruch zu erheben. Er hatte bei seiner Amme, einer Glasermeisterin, gewohnt, weit von der Rue Belle-Chasse. Als er einmal sehr krank wurde, pflegte ich ihn und überredete ihn, bei mir zu wohnen. Ich liebte ihn sehr, und er liebte mich, in aller Tugend, wie alle Welt glaubte und Sainte-Beuve schreibt.

Ich war nicht hübsch, aber jung und leidenschaftlich. Ich hatte Grazie. Ich wollte gefallen. Ich gefiel. Vom ersten Tag an war ich in jeder Gesellschaft zu Hause. Man muss sich angehören, dann ist man nirgends ein Fremder. Ich sprach zu jedem nach seiner Art, auf seinem Niveau. Ach, könnte ich doch die schwache Seite eines jeden kennen! sagte ich zu d’Alembert. Da warf er mir meine Gefallsucht vor. Es sei falsch, allen gefallen zu wollen. Er war schüchtern, zu nüchtern, zu skeptisch in allem. Man sagte von meinen Kleidern, sie machten den Eindruck des Reichtums, der Gefallen an der Einfachheit finde. Ich war gefühlvoll und tugendhaft, ich habe es häufig selber gesagt. Man muss Tugend und Gefühl haben, nicht wahr?

Die Marquise du Deffand war eine gute Lehrerin. Sie riet mir, immer natürlich zu sein. Mir fiel es leicht. Ich war gern ich selber. Nur nichts Künstliches! riet die Deffand. Die Leute erwarteten, d’Alembert würde mich heiraten. Er liebte mich unglücklich, sagte man. Man sagte, die Enzyklopädie sei mein halbes Leben.

Wahrhaftig, die Philosophen waren die Freunde meiner Vernunft. Mein Herz verlor ich an andre. Die Philosophen merkten kaum, wie ich glühte. D’Alembert, der mit mir wohnte, las es nach meinem Tod in meinen Briefen. Nur zweimal liebte ich im Leben, zweimal rasend. Mit sechsunddreißig Jahren liebte ich bis zur Erschöpfung einen Vierundzwanzigjährigen, den Spanier Marquis de Mora, den Schwiegersohn des berühmten Ministers Graf Aranda. Er war schön, edel. 1766 kam er nach Paris, ich sah und liebte ihn. Von einer Reise nach Fontainebleau schrieb er mir zweiundzwanzig Liebesbriefe in zehn Tagen. Ich liebte ihn mit jeder Pore meiner Haut, wie mit tausend Augen, wie mit tausend Fingern, mit der zerreißenden Gewalt der Wollust, unvernünftig vor Liebe, voll der Vernunft der Liebe. Dauer hat in der Liebe nur die Raserei. Mehrmals musste Mora Paris verlassen und eilte zu mir zurück. Er war brustkrank. Ich schrieb ihm: »Lieben und Leiden, den Himmel oder die Hölle, dem möchte ich mich ganz hingeben … Ach Gott, wie natürlich war mir die Leidenschaft, wie fremd die Vernunft! Mein Freund, nie hat jemand so unverhüllt sich gezeigt.« Als ihm die Ärzte befahlen, nach Spanien heimzukommen, als er Paris verlassen hatte, um nie mehr zurückzukehren, als ich verzweifelt ihm schrieb, und er mir ununterbrochen Liebesbriefe schrieb, die mich wie eine Reihe von Umarmungen entflammten und die ich mit meinen Briefen wie mit Küssen erwiderte, da – im selben Jahr, nach vier oder fünf Jahren der treuesten Liebe zu meinem Mora – sah ich den Grafen de Guibert, er war damals der junge Mann der Mode, elegant und geistreich, ein Schriftsteller, der Tragödien und Abhandlungen über die Strategie des Königs Friedrich II. schrieb und nach Voltaires Meinung zu Ruhm und Größe bestimmt war. Ich war vierzig, er neunundzwanzig. Mich liebte er beiläufig und unaufrichtig. Ich schrieb ihm meinen ersten Brief vor seiner langen Reise nach Preußen, Samstag, den 15. Mai 1773 abends. Er sollte den folgenden Dienstag, dann Mittwoch abreisen, nahm von mir Abschied und fuhr erst am Donnerstag, weil er die Nacht oder den Tag für andere Frauen brauchte. Statt unter Moras Abwesenheit litt ich unter Guiberts Untreue und machte mir über diesen Gram noch Vorwürfe. Ich trug Moras neuesten Brief am Herzen, wollte ihm alles opfern, hatte aber seit zwei Monaten ihm nichts mehr zu opfern.

Ich wollte nur Mora lieben und meine Liebe zu Guibert wie ein schönes Unkraut ausreißen. Mora schrieb mir fortwährend glühend aus Spanien, ich machte mir die glühendsten Vorwürfe. Mora schrieb, er halte es ohne mich nicht aus, er verlasse Spanien und komme nach Paris zu mir, unterwegs wurde er nur kränker, und indes ich wünschte, für Mora zu sterben und zur selben Zeit für Guibert zu leben, starb Mora für mich in Bordeaux an einem Freitag, den 27. Mai 1774, wie er am Freitag einst Paris, an einem Freitag zum letzten Mal Madrid verlassen hatte. Ich schrieb an Guibert: »Können Sie die Qual begreifen, deren Beute ich bin? Mein Gewissen wirft mir vor, was ich Ihnen gebe, und ich bedauere, was ich zurückhalten muss!«

Nicht für lange! Guibert hatte in Paris zwei andre Frauen gelassen, eine liebte ihn, beschäftigte ihn aber wenig, die andre liebte er, sie behandelte ihn schlecht. Ich interessierte mich für beide, wollte mich zwischen sie und Guibert schieben. Ich beschwor Guibert, mir einen Platz in seinem Leben einzuräumen. Da ich den Wechsel nicht liebte, sollte der Platz gleich ein bisschen gut sein. »Ich möchte nicht die Stelle jener unglücklichen Person haben«, schrieb ich ihm, »die unzufrieden mit Ihnen ist, und ich möchte auch die Stelle jener andern Person nicht, mit der Sie unzufrieden sind. Ich weiß noch nicht, wo Sie mich hintun wollen, aber wenn’s möglich ist, machen Sie es so, dass wir beide zufrieden sind; quälen Sie mich nicht; gewähren Sie mir viel, Sie werden sehen, dass ich es nicht missbrauche. Oh, Sie sollen sehen, wie gut ich lieben kann. Ich tue nichts als lieben, ich kann nichts als lieben! «

Ich zählte die Briefe Guiberts, mein Leben hing vom Briefträger ab. Eine gewisse Poststunde machte mich jahrelang fiebern. Um die Qual abzukürzen und die Erwartung zu betrügen, griff ich zum Opium, verdoppelte bald die Dosen. Ich schrieb ihm: »Sie wissen nicht, was ich wert bin. Glauben Sie mir wenigstens, dass ich zu leiden und zu sterben weiß; und sagen Sie dann, ob ich den anderen Frauen gleiche, die nur gefallen und sich amüsieren können. Ich hasse Sie dafür, dass Sie mich Hoffnung, Furcht, Schmerz und Freude gelehrt haben; ich brauche diese Erregungen nicht; warum ließen Sie mich nicht in Ruhe? Meine Seele brauchte nicht zu lieben; sie war erfüllt von einem zärtlichen, tiefen, geteilten, erwiderten Gefühl, wenn es auch schmerzlich war; diese Empfindung hat mich Ihnen genähert: Sie sollten mir nur gefallen. Sie haben mich tief berührt; indem Sie mich trösteten, haben Sie mich an sich gefesselt. Ich lebe, ich existiere so stark, dass es Augenblicke gibt, wo ich mich dabei ertappe, sogar mein Unglück bis zum Wahnsinn zu lieben!«

Im Oktober 1773 kam de Guibert zurück, von Friedrich II. ausgezeichnet, in neuem Glanz. Am 10. Februar 1774, ich vergesse die Stunde und den Tag nie mehr, geschah es, dass mich ein Gift berauschte, dessen Wirkung noch anhält, das ich noch als Tote spüre. Ich liebte noch Mora, glaubte ihn noch zu lieben, und indes er zweihundert Meilen entfernt dahinstarb, ergab ich mich Herrn de Guibert.

Seitdem war ich berauscht. Ich liebte Guibert ohne Maß. Ich vergaß alles, liebte in einer ungeheuren Welt mit Bergen, Blumen, Sternen, Völkern, Städten nur ein einziges Geschöpf, diesen Mann, mit seinen zwei Beinen und Augen, zwei Händen und Ohren, mit Haut und Haar, den Eingeweiden und dem Gang und den Manieren, ich liebte von der ganzen Schöpfung nur ihn. Und ich hasste ihn. Ich schrieb ihm zahllose Briefe, forderte sie alle zurück, er verlegte meine Briefe, mischte sie unter andre, ließ sie achtlos aus seiner Tasche fallen, vergaß, seine eigenen Briefe zu siegeln, gab mir auch einen Haufen meiner Briefe zurück, darunter Liebesbriefe andrer Frauen. Ich liebte ihn, ganz wie man lieben muss, mit Übermaß und Wahnsinn, hingerissen und verzweifelt. Ich gab das Opium auf, seine Träume waren schal gegen die Lustfantasien meiner Leidenschaft. Ich schrieb ihm, »ich muss Dich bis zum Wahnsinn lieben. Ich verlange nichts. Ich verzeihe alles. Ich spüre keine Regung des Ärgers gegen Dich, kein Ressentiment. Ja, mein Freund, ich bin vollkommen; denn ich liebe Dich vollkommen.«

Ich schrieb ihm gleich darauf: »Sie sind mein Freund nicht. Sie können es nie werden. Ich habe kein Vertrauen zu Ihnen. Sie haben mir den schärfsten Schmerz angetan, der einen ehrlichen Menschen zerreißen muss. Was soll ich Ihnen noch sagen? Ich leide unter Gewissensbissen und bedauere die Vergangenheit, die Zukunft, die furchtbare Gegenwart. Ach, mein Freund, ich bedenke alles und fühle mich zu Ihnen mit einer Gewalt hingezogen, mit einem Gefühl, das abscheulich aber unabwendbar und mächtig wie die ewige Verdammnis ist.«

Mit Entsetzen merkte ich, wenn ich mit mir allein war, meinen grauenvollen Irrtum. Dieser Guibert war ein lauer, äußerlicher, ein hohler Mensch. Nur dass ich ihn hasste und fort und fort unendlich lieben musste, wie man sich selber, wie man sein Leben, wie man seine ganze Welt nie liebt. – Ich kannte seine Schwäche, seine täglichen Verrätereien und liebte ihn. Ich beschloss, vor ihm zu fliehn und rief ihn. Ich schrieb ihm täglich Briefe, die Umarmungen und Dolche waren, Gift und Balsam zugleich. Er irritierte mich maßlos und machte mich vor Zärtlichkeit schmelzen. Seine Briefe waren lau wie seine Seele, wie Herbsttage schaudersvoll und kalt. »Füllen Sie mir die Seele, oder ich sterbe. Quälen Sie mich nicht«, schrieb ich ihm. »Machen Sie, dass ich Sie immer lieben muss oder nie geliebt habe. Mit einem Wort, tun Sie das Unmögliche, beruhigen Sie mich endlich, oder ich sterbe. Und Sie waren es, der mich an meinem Mora hat zur Schuldigen werden lassen.«

Ich empfand Reue, Hass und Eifersucht, Gewissensbisse und Verachtung für mich und für Guibert. So liebte ich ihn unendliche lange drei Jahre, drei flüchtige Jahre. Wenn man so absurd täglich vor Liebe stirbt, weil man nie wahrhaft geliebt ward, verliert alles seinen Reiz, Literatur oder Emanzipation der Menschheit, die Philosophen verlieren allen Trost, die Künste alle Schönheit, Schönheit ward schal. Ich las Tankred, umsonst, hörte Glucks Orpheus, seine Musik, die reinste Liebe ist. Das nahm mir den Rest meines Verstandes. Und das Opium, nach dem ich wieder griff, machte mich doppelt dumm und elend, raubte mir meinen Atem, mein Selbstgefühl.

Inmitten meiner vernunftseligen Philosophen führte ich das finstere Leben einer Tollen, heimlich, in aller Unschuld sozusagen; denn was ist unschuldiger als unglückliche Liebe? Aber liebte ich unglücklich? Ich besaß ihn doch von Mal zu Mal. Ich hielt ihn im Arm, im Schoß, in den hundert Höhlen meiner Seele. Zwischen meinen Enzyklopädisten verlor ich den armen Rest meiner Philosophie. Ich wurde ganz Unnatur.

Ich ließ mir seine Briefe an alle Orte nachtragen, in fremde Häuser, zu Diners. Dann nahm ich mir bisweilen vor, seine Briefe nicht mehr zu öffnen. Einen Brief trug ich in der Tat sechs Tage, ohne das Siegel zu verletzen, an meinem Busen. Tagelang, wochenlang fühlte ich mich endlich genesen. Da begann in einem jähen Augenblick, durch ein Wort, einen Gedanken die ganze Hölle, der falsche Himmel neu. Meine Leidenschaft hatte sich nur totgestellt. Meine Qual hatte nur geschlafen. Meine Liebe hatte nur geträumt, Opiumträume. Es ist wahr. Ich lebte. Aber es schien mir, als ob ich neben mir selbst einherginge. »Wenn ich Sie hasse«, schrieb ich ihm, »so wissen Sie wohl, dass ich Sie bis zu einem Grad der Leidenschaft liebe, die meinen Verstand verwirrt.« Alle Verzweiflung, jede Trennung endete mit einer neuen heftigeren Umarmung.

Schließlich verheiratete ich ihn sogar. Er heiratete im Augenblick unserer höchsten Leidenschaft. Ich traf seine junge Frau und lobte sie in meinen Briefen an ihn. Diese Heirat hätte alles zwischen uns beenden sollen. Ich liebte ihn aber ruhig weiter. Von ihm wollte ich nur, dass er sich lieben lasse. Am letzten Tag war es wie am ersten. Ich fühlte den Tod. Ich verdoppelte meine Dosis Opium. Ich sagte Herrn de Guibert: »Ich fühle nur noch das Bedürfnis, heute geliebt zu werden.« »Streichen wir die Worte ›niemals‹ und ›immer‹ aus unserm Wörterbuch«, schrieb ich ihm. So viele Widersprüche sind wahr und erklären sich durch ein Wort: Ich liebe Sie.

Indes sah ich meine Freunde so oft in meinem Salon, wie es anging. Meine Laune war zu oft schneidend. Man hielt mich für eine große Liebende. Ich war es, aber auf andre Weise, als man annahm. Man tat mir die Ehre an, zu glauben, der Verlust Moras habe mich für immer verwundet. Vergebens versuchte mich d’Alembert zu zerstreuen, zu trösten und verstand es nicht, wenn ich ihn zuweilen brüsk zurückstieß. Endlich starb ich, mit dreiundvierzig Jahren, am 23. Mai 1776. Mehr als drei Jahre hatte ich de Guibert geliebt.

Ich war eine Närrin, im Leben und im Tod. Einmal ging ich durch die Tuilerien und träumte davon, wie schön es da war. Wie göttlich das Wetter war! Die Luft, die ich atmete, beruhigte mich; ich liebte, ich bedauerte, ich wünschte! Aber alle diese Empfindungen waren in Sanftmut und Melancholie getaucht. Ach, diese Art zu fühlen, hat mehr Reize als die Glut und die Stürme der Leidenschaft! Ja, ich glaube, ich hatte genug davon: Ich nahm mir vor, ich würde fortan mit Sanftmut lieben. Aber niemals wenig lieben! Ach, ich war eine Närrin.

Nein!, rief der Baron Grimm. Nie verloren Sie Ihren Geist oder Ihr Gefühl für die Freiheit, nie Ihre Reize. Erst war man in Ihren Salon gekommen, um d’Alembert zu treffen, dann suchte man Juliette. Man zog Sie der reichen Marquise du Deffand vor, obgleich diese aus nobler Familie und immer geistreich war und eine der besten Schriftstellerinnen von Frankreich. Die Marquise, die ohne Gesellschaft nicht leben konnte, fühlte sich fremd und verraten in der Gesellschaft. Sie sagte einmal mit aufrichtigem Schmerz: Ist es nicht unerträglich, dass man nie die Wahrheit hört?

Sie durchlebte fast das ganze Jahrhundert, von 1697 bis 1780. Sie kam aus einer adligen Familie von Burgund. Sie zweifelte schon als kleines Mädchen an Gott, mitten im Kloster, wo sie erzogen ward. Ihre Familie sandte ihr den großen Kanzelredner Massillon. Der hörte sie an und sagte im Weggehn: »Sie ist reizend.«

Später beklagte sie ihre mangelhafte Erziehung und wollte gerne wieder vier Jahre alt sein, wenn man ihr nur den Horaz zum Lehrer gäbe. Man verheiratete sie mit einundzwanzig Jahren, sie fühlte Widerwillen vor dem Marquis du Deffand.

Sie entschädigte sich unbekümmert bei andern Männern und fühlte sich trotzdem immer enttäuscht. Fünfzehn Tage lang war sie auch die Geliebte des Regenten. Im Salon der Herzogin du Maine traf sie den Präsidenten Hénault und wurde seine Freundin, sie war ihm überlegen, sie führte später eine Vernunftehe mit ihm, eine wilde Ehe. Zeitlebens war sie die Freundin von Voltaire. Um 1740 blühte ihr Salon. Ihr ärgster Feind war die Langeweile. Wie früher im Bett, so wechselte sie jetzt die Partner im Salon. Sie sah in der Gesellschaft nur einen Haufen Dummheit und Lächerlichkeit.

Mit fünfzig Jahren schloss sie ihr mondänes Leben ab, zog ins Kloster St. Joseph und bewohnte einige Zimmer der Wohnung, die Frau von Montespan, die Gründerin des Klosters, innegehabt hatte. Dort empfing sie. Ihre Soupers wurden berühmt. In Gefahr zu erblinden, nahm sie statt Augen das Fräulein Juliette de Lespinasse. Sie hieß sich die »Lebendigste aller Toten«. Sie zitterte vor der Einsamkeit, vor der Stille ihrer doppelten Nacht, in der sie lebte, vor ihren Vapeurs. Sie empfing Voltaire und Rousseau, Montesquieu und Laharpe, d’Alembert und Fontenelle.

Dann »stahl« Juliette den d’Alembert und die andern jungen Philosophen. Die Deffand jagte die Philosophen fort und empfing Politiker und die Herzöge und Marschallinnen. In ihrem achtundsechzigsten Jahr verliebte sie sich besinnungslos in den zwanzig Jahre jüngeren Horace Walpole, den berühmten Briefschreiber, Autor des ersten Schauerromans Das Schloß von Otranto und Besitzer des »Gotischen Schlosses« zu Strawberry Hill. Walpole bewunderte und verehrte sie, zitterte aber vor der Lächerlichkeit dieser unpassenden Leidenschaft.

Er warnte sie davor, dass das »schwarze Kabinett« Briefe aus dem Ausland öffne und dem König vorlege; so konnten die Liebesbriefe der Siebzigjährigen samt dem Adressaten zum Spott des Hofes werden.

Walpole schrieb am 6. Oktober 1765 an einen Freund: »Der alte Präsident Hénault spielt die Rolle eines Hausgötzen im Hause der Marquise du Deffand, einer alten blinden Dame, einer Messalina des Geistes, bei der ich gestern Abend gespeist habe. Der Präsident ist fast ganz taub, und seine Zeit scheint mir in jedem Belang vorüber.«