Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

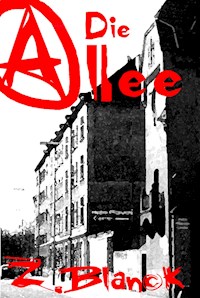

Nach einer gescheiterten Indienreise bezieht der Autor des Buches ein kleines Zimmer in einem besetzten Haus. Inmitten einer bunten Mischung von Kunststudenten, Straßenmusikern, Kiffern, Säufern, Aussteigern und sonstigen Phantasten taumelt er zwischen Selbstzweifel und Selbstüberschätzung, Einsamkeit und Ausschweifung, Realität und Wunschtraum. Und vor der Türe wartet die Abrissbirne... Die niedergeschriebenen Episoden basieren auf Tagebucheintragungen. Die Ereignisse wurden weder geschönt noch dramatisiert und geben das Leben so wieder wie es ist - oder richtiger - zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort war. Eine Chronologie der laufenden Ereignisse. Episoden reihen sich ohne einen inneren Zusammenhang aneinander. Personen tauchen auf, verschwinden, ohne dass der Leser ihnen habhaft wird. Das Leben präsentiert sich nicht als ein abgeschlossener Roman, es endet weder mit einem Happy End, noch führt es zu einer auflösenden Klarheit oder Erkenntnis, es scheint unberechenbar und ohne Ziel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 285

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

New Morning

Die Indienreise war gescheitert. Es war Herbst. Der Himmel war grau. Es regnete. Trotzdem nahm ich nicht die Straßenbahn. Ich ging die Graf-Adolf-Straße herunter. Endlich daheim. Ich atmete tief durch. Nein, es gab kein Zurück mehr. Entweder würde ich hier bleiben, oder weiter nach London fahren. Aber niemals zurück. Manchmal ist das Leben sehr einfach. Ich hatte Hunger und war auf dem Weg zur Kunstakademie. Die Mensa befand sich im Keller. In den Kellergewölben des Gebäudes begegnete mir Horst. „Na, wieder zurück? Warst du in Indien?“ fragte er mich. „Nein, ich bin nur bis Griechenland gekommen.“ „Ich wusste, dass du zurückkommen würdest. Wo wohnst du denn jetzt?“ „Weiß ich noch nicht, muss ich noch sehen. Vielleicht kann ich erst mal bei einer Bekannten unterkommen.“ „He, das trifft sich doch gut. Wir haben heute eine Hausversammlung, bei uns wird ein Zimmer frei. Komm doch um fünf auf der Allee vorbei. Dann können wir direkt entscheiden, ob du bei uns einziehen kannst.“ „Ja, das wäre nicht schlecht.“ Vor einigen Wochen hätte ich es noch als eine Erfüllung meiner Tagträume empfunden in eines der besetzten Häuser einzuziehen, inzwischen war es mir ziemlich egal. „Siehst du, manchmal ergibt sich alles wie von selbst.“ Horst erzählte mir noch einige Neuigkeiten aus der Akademie, unter anderem, er würde in Kürze für ein Semester nach Florenz gehen. Nachdem er mich auf den neusten Stand des Akademielebens gebracht hatte, trennten wir uns. Ich vertrödelte die Zeit, fuhr kurz bei Françoise vorbei, einer Bekannten von mir und quartierte mich bei ihr ein. Ich ließ mein Hab und Gut, einige Klamotten, die ich in einer Umhängetasche der Bundeswehr verstaut hatte, bei ihr. So gab ich ihr dezent zu verstehen: „Jetzt hast du mich vorerst am Hals.“ Ich nahm die nächste Straßenbahn und fuhr zur Allee. Auf dem kurzen Weg von der Haltestelle bis zu dem Haus blieb mir noch genug Zeit meine Situation zu überdenken. Irgendwelche Leute hatten gleich die Möglichkeit über mein weiteres Schicksal zu entscheiden. Ihnen brauchte nur meine Nase nicht zu passen und schon sah die Situation für mich ziemlich mies aus. Mein Optimismus vom Morgen war dahin, London in weite Ferne gerückt. Alles war davon abhängig, wie sich die selbst ernannten Richter entscheiden würden. Ich trat vor das Tribunal. Sie tagten in der Gemeinschaftsküche. 2.Etage. Einige Holzstühle. Ein zerschlissenes Plüschsofa, davor ein großer Tisch. Natürlich waren noch nicht alle da. Ich wartete. Nach und nach trafen sie ein. Der Raum füllte sich. Die Letzten setzten sich auf die Lehne des Sofas. Sie erschienen mir als eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich musterte sie, schätzte sie einzeln ab. Welchen Eindruck mochte ich wohl auf sie machen? War ich ihnen sympathisch? Oder hatten sie etwas gegen mich? Obwohl ich es durchaus gewohnt war vor Publikum ein Sache zu vertreten, tat ich mich bei einer Selbstdarstellung eher schwer. Alles hing von Horst und seinem Einfluss ab. Aber zuerst diskutierten sie tausend andere wichtige Hausregeln und Probleme aus. Endlich der letzte Tagesordnungspunkt. Die Vergabe des freien Zimmers. Es dauerte nur wenige Sekunden. Es gab keine Alternative zu mir. Es kam zur Abstimmung. Ich bekam das Zimmer für 20,- DM im Monat. Gott sei Dank - ich war gerettet. Ich war in der Kunstszene - in der Hausbesetzerszene. Ich war in. Elke, die Vorbesitzerin meines gerade erworbenen Zimmers, erschien etwas verspätet. Sie hatte pechschwarzes, kinnlanges Haar, eine blasse Hautfarbe, eine äußerst schlanke Figur und auffallende durch schwarzen Eyeliner betonte Augen. Ihr Aussehen lag irgendwo zwischen einem Harlekin und Kleopatra. Sie war der Zeit voraus und kündigte, die etwas später aufkommende New Wave Mode, an. Elke und ich schauten uns noch einmal in dem Zimmer um. Zirka drei mal vier Meter gähnende Leere. Zwei große Haken, in gegenübergelegenen Zimmerecken angebracht, waren Elkes einzige Hinterlassenschaft. Sie erklärte mir, daran war ihre Hängematte befestigt. Ich ging auf das Fenster zu und blickte auf den Hinterhof. Es war dunkel. Die schwarze Silhouette eines großen Baumes beherrschte die Szenerie... Elke bot mir an, mich zu Françoise zu fahren. Ich nahm dankend an. Während der Fahrt in ihrem 2CV schwieg Elke, was mich dazu veranlasste sie mit ellenlangen Ausführungen vollzutexten. Ich zog ein. Ich wurde krank. Ich musste zurück. Nie gelang etwas. Ich nahm den kurzen Aufenthalt in der Familie wahr, das Nötigste mitzunehmen. Matratzen, Bettzeug, ein paar Klamotten. Meine Mutter schwatzte mir ihr ausgedientes aber guterhaltenes Service auf und bat mich, ein Konto zu eröffnen, damit sie mir 250,- DM im Monat überweisen könnte. Ich zierte mich ein wenig, war im Grunde aber froh, so wenigstens etwas Geld zu haben. Mein Schwager fuhr mich zurück. Das Service brachte ich in unsere Gemeinschaftsküche. Sie befand sich im 2. Stockwerk, eine Etage über meinem Zimmer. In dem Geschirrkorb stapelten sich ein Dutzend verdreckte Teller. Frederic hatte vor einigen Wochen ein großes Spaghetti-Essen veranstaltet. Der Abwasch sollte später folgen, jetzt keimte in den Schüsseln und auf den Tellern der Schimmelpilz zwischen den Essensresten. Frederic schmiss Wochen später das schmutzige Geschirr aus dem Küchenfenster. Es landete auf der Müllhalde in dem Hof des unbewohnten, zugemauerten Nachbarhaus. Die Ratten hausten dort. Der Abfall türmte sich bis zum Rand der mannshohen Mauer, die die beiden Grundstücke voneinander trennte. Ich stellte das Geschirr in den Schrank. Mein erster Beitrag zur Gemeinschaft. Einige Tage darauf war es verschwunden. Konfisziert von dem einzig wahren Kommunisten im Haus. Ich begann mein Zimmer einzurichten. Drei Wände strich ich sandfarbend, eine mokkabraun, von ihr aus zog ich zwei Halbbögen über die beiden angrenzenden helleren Wände. Das Ganze hatte etwas Arabisches, Mediterranes. Aus einem alten Fensterrahmen und einem Brett baute ich mir direkt vor dem Fenster einen Schreibtisch. Irgendwoher trieb ich einen Stuhl auf. Dann begann meine Hauptaufgabe. Die Tür meines Zimmers von den fünf dick aufgetragenen Lackschichten zu befreien. Dies war für mich eine Art spiritueller Vorgang. Eine Allegorie. Eine Mission. Genauso wie ich die Farbe der Tür abschleifen musste, musste ich die Schutzhüllen der Bewohner entfernen um zu ihrem Kern vorzudringen. Sie von ihren Mauern befreien, damit sie wieder wie das Holz frei atmen konnten. Ich schleppte die Tür in den Hof und bearbeitete sie mit Schmirgelpapier. Ich kaufte Beize. Nur stellenweise drang ich bis zum Holz vor. Vergebene Mühe. Ich gab auf und hatte nun eine Tür mit großen weißen Lackflecken. Kopfschüttelnd betrachteten die Mitbewohner mein Treiben. Ein Idiot mehr im Haus. Ich machte einige Antrittsbesuche. Das Thema war vorgegeben, die Kunst im Allgemeinen und im Besonderen die Malerei. Fast alle Hausbewohner studierten an der Kunstakademie. Eine Luxemburger Fraktion, Frederic, Raoul und André beherrschte das Geschehen im Haus. Frederic, ihr Wortführer, war von seiner Berufung überzeugt. Er stellte sein Licht nicht unter die Scheffel. Nur ihm, dem freien Künstler, dem Genie gebührte der Ruhm. Abschätzend urteilte er über alles Vergangene. Er glaubte an die Revolution, an die Erneuerung, an den ewigen Fortschritt. Das Alte war überholt, die Vergangenheit gehörte auf den Schrottplatz der Geschichte. Selbst Zitate alter Meister oder Dichterfürsten fanden keine Gnade vor seinem skeptischen Geist. Abschätzend blickte er dann durch seine Brille, verzog seinen Mund zu einem spöttischen Lächeln und gab einem so zu verstehen: „Du Trottel hast auch gar nichts kapiert.“ Raoul ähnelte in seinem Äußeren etwas Paul Gauguin, längliche Gesichtsform, eine relativ große leicht gebogene Nase, schwarzes schulterlanges Haar, Oberlippenbart. Sein ganzes Auftreten hatte etwas von einem Bohemien. Er malte surrealistische Bilder, obwohl es sein angestrebtes Ziel war später einmal in der Werbung zu arbeiten und viel Geld zu verdienen. André war der Typ, den man kurz als den Schwarm aller Schwiegermütter bezeichnen könnte, adrett gekleidet, zurückhaltend, vernünftig, kein bisschen freakig. Er studierte auf Lehramt und gab sich anscheinend mit dem Machbaren zufrieden. Die Tage vergingen. Ich versuchte die geheimen Verbindungen aufzudecken, die Beziehungen zu klären. Ich tappte im Dunklen. Die Semesterferien nahten. Das Haus leerte sich. Zu Weihnachten war ich der Einzige im Haus. Tristesse... Silvester. Ich begab mich in die Altstadt. Ich entfloh meiner selbst gewählten Einsamkeit. Es war wie immer. Ich hoffte eine Frau abzuschleppen, doch meistens kam ich nur sturzbesoffen nach Hause. Irgendwann nach Mitternacht landete ich in einer Junkie-Kneipe. Ich kam mit einer Frau ins Gespräch und wir tranken ein Alt nach dem andern. Das Lokal schloss. „Komm, lass uns zu mir gehen“, schlug ich vor. In der Hoffnung sie hätte nun den Alkoholpegel erreicht, bei dem man sich willenlos seinem Schicksal ergibt, aber sie bekam den Hals nicht voll. „Sieh mal, die haben noch offen.“ Sie zeigte auf das gegenüberliegende Gebäude. Wir überquerten die Straße und kehrten in eine stinknormale, bürgerliche Kneipe ein. Wir stellten uns an den Tresen. „Zwei Alt.“ Maria, so hieß meine neue Bekanntschaft, versuchte verzweifelt den Barhocker zu besteigen. Ich gab ihr Hilfestellung. Sie rutschte herunter. Ein neuer Anlauf. Ich hielt sie fest. Wir kippten unser Bier herunter. „Noch zwei Alt!“ rief Maria in Richtung des Barkeepers. Kaum hatte sie die Bestellung aufgegeben, schwankte sie nach vorn und schlug mit dem Kopf auf die Theke. Ich schüttelte sie. „Komm hoch.“ „Ihr habt genug“, stellte der Barkeeper beiläufig fest. „Wer sagt das?!“ giftete Maria. „Ich!“ Der Barkeeper stützte sich mit beiden Händen auf der Theke ab und brachte seinen korpulenten fast zwei Meter hohen Körper eindrucksvoll zur Geltung. „Ihr habt genug, und ihr bekommt bei mir kein Bier mehr.“ „Was soll denn der Scheiß? Wir bezahlen!“ fauchte sie. „Ist mir egal. Ihr habt doch gehört, was ich gesagt habe!“ Maria explodierte: "Was ist das denn für ein Scheißladen? Ich will mein Bier!" „Verlasst sofort das Lokal!“ „Komm, lass uns gehen.“ Ich hatte keinen Bock auf Stress. „Wieso? Ich lass mich von dem Wichser doch nicht anmachen.“ „Verschwindet!“ Ich zog Maria von dem Barhocker. Torkelnd machten wir uns auf den Weg. Marie drehte sich noch einmal um. „Wichser!!“ „Raus!!!“ Wir verließen das Lokal, gingen einige Schritte, überquerten die Straße, stellten uns an den Straßenrand und warteten auf ein Taxi. „Meine Scheiße...“, murmelte Maria, dann sank sie in sich zusammen. Ich versuchte sie aufzufangen, aber wir landeten beide in der Gosse. Ich rappelte mich auf, griff ihr unter die Arme. „Komm.“ Ich zog Maria hoch. Mühselig kamen wir auf die Beine. Sie torkelte. Ich hielt sie fest. Ein Taxi kam. Wir fuhren zur Allee. Wir gingen hoch auf mein Zimmer. „Wo ist das Klo?“ „Eine halbe Treppe höher.“ Ich zog mich aus und legte mich auf die Matratze. Maria kam wieder. Sie stand vor mir und zog sich aus. Ich bemerkte ihre Narben. „Was hast du denn da gemacht?“ „Da bin ich durch eine Scheibe gefallen“, sie schlug die Decke hoch und legte sich zu mir, „und hier hatte ich einen Unfall, und hier...“ Sie erzählte mir aus ihrem verrückten Leben. Sie führte das Leben einer Kriegerin. Ich gab ihr etwas Liebe und war der Überzeugung, ein gutes Werk zu tun... Am nächsten Morgen verabschiedete sie sich von mir. Es wurde kalt. Ich hatte nicht genug Geld, um mir Kohlen für den Ofen zu kaufen. Ich zog mir morgens meine billige Synthetikfelljacke über und ließ sie dann den ganzen Tag an, sowohl draußen als auch im Haus. Abends legte ich sie über meine Schlafdecke, damit ich nicht allzu sehr fror. Es gab nichts zu tun. Die Bewohner des Hauses waren noch immer in den Semesterferien und ich begann, mein Zimmer zu zeichnen. Ich nahm mir vor, mich langsam hinauszuarbeiten. Erst das Zimmer, dann den Flur, dann das Haus, den Turm, die Straße... und dann die ganze Welt. Es war an der Zeit, wieder draußen zu malen, so wie es die alten Meister getan hatten. Meine großangelegte Kunstaktion endete frühzeitig im Treppenhaus. Die Geldprobleme wurden größer. Ich musste etwas tun... Ich kam auf den genialen Einfall einige Bilder anzufertigen und sie zu verkaufen. In einem kurzen Kreativitätsrausch zeichnete ich an zwei Tagen einige Kohlezeichnungen und zog mit ihnen in die Altstadt. In einer Geschäftspassage legte ich meine Bilder aus und bot sie zum Verkauf an. Einige Angestellte eines Kaufhauses beobachteten mein Tun äußerst misstrauisch. Ob sie mich als ernsthaften Konkurrenten für ihr Geschäft ansahen? Es dauerte nicht lange, als zwei Polizisten auftauchten und mich nach meinem Gewerbeschein fragten. Ich hatte noch nie von so einem Schein gehört, geschweige eine Ahnung wofür der gut sein sollte. Die Polizisten nahmen mich mit auf die Altstadtwache um meine Personalien aufzunehmen und meine feilgebotene Ware sicherzustellen. Ich kochte vor Wut. Ich verfluchte diesen raffgierigen Konzern samt seinen Angestellten, diese Kleingeister, diese Handlager des Kapitals, die selbst einem Bettler das Brot nicht gönnten. Gegen die Polizisten empfand ich keinen Groll. Ich fühlte mich eher in ihrer Obhut geborgen. Sie behandelten mich korrekt. Sie taten ihren Job. Einige Tage später erhielt ich einen Bußgeldbescheid über 100,- DM wegen Verstoßes gegen §49 der Straßenverkehrsordnung und §59 des Landesstraßengesetzes von NRW. In der Öffentlichkeit herrschte durch gezielte Beeinflussung der Medien und einiger unternehmerfreundlichen Parteien die Ansicht vor, die Arbeitsämter würden ineffektiv arbeiten und bei Jobvermittlungs- oder Zeitarbeitsfirmen bekäme man schnell und unkompliziert eine Aushilfsarbeit. Ich sah in der Straßenbahn ein Werbebanner, merkte mir die Adresse und suchte die Firma auf. Eine junge Frau nahm meine Personalien auf. Ich verschwieg ihr einen Teil meiner Karriere um mir unnötige Fragen zu ersparen. Sie vermittelte mir einen Job für drei Tage im Süden der Stadt. Ich fuhr am nächsten Morgen mit der S-Bahn dorthin, wurde am Werkstor empfangen und in einen Aufenthaltsraum geschickt. Einige Leute warteten dort schon, und als alle Aushilfen eingetroffen waren, nahm uns ein Vorarbeiter ins Schlepptau und führte uns zum Personalbüro. Wir erhielten eine Stempelkarte, stempelten ein, wurden über das Fabrikgelände zu einer Halle gelotst und anschließend verschiedenen Abteilungen zugewiesen. Etwa die Hälfte von uns musste einen LKW entladen. Ich bekam einen Hubwagen in die Hand gedrückt und durfte die Paletten quer durch die Halle ziehen. Dies geschah alles unter der Aufsicht des Vorarbeiters. Nach einer knappen halben Stunde gab er, mit dem sicheren Gespür eines Vorgesetzten, seinen Job an den größten Einschleimer und Wichtigtuer weiter. Der Einfaltspinsel sollte von nun an die eintreffenden Kartons zählen. Er lief mit Bleistift und Block bewaffnet wie ein Irrwisch um die Paletten herum und zählte laut jeden Karton. Er kam nicht auf die Idee, dass bei gleicher Größe der Kartons und gleicher Stapelhöhe, die Anzahl der Kartons identisch sein musste. Der Vorarbeiter beobachtete das Spiel eine Weile und gab ihm dann den Tipp, nicht hinter den Paletten herzulaufen, sondern den Leuten Anweisungen zu erteilen - und jetzt blühte unser Kretin auf! Laut brüllte er seine Kommandos durch die Halle. „Halt! Ich muss das noch kontrollieren...“ „So geht das nicht! Du musst...“ Er war nun wichtig. Er hatte uns etwas zu sagen! Gegen Mittag wurde ich in eine Produktionshalle versetzt. Ich hatte nur eine vage Vorstellung, was in dieser Firma hergestellt wurde. Am Eingang unter dem Firmennamen stand etwas von Baustoffen... Ein Arbeiter klärte mich auf, sie produzierten Steinwolle in dieser Halle, durch das Fertigungsverfahren wurden winzige Mikrofaser durch die Luft geschleudert und diese setzten sich in den Poren der Haut fest und erzeugten einen starken Juckreiz. Ich sollte mich am Abend gründlich duschen. Na, bestens! In unserem Haus gab es weder eine Dusche noch ein Bad. Ich überstand die drei Tage. Und am letzten Tag, einem Freitag, kurz vor Feierabend rief der Vorarbeiter die Aushilfen zusammen und verkündete am Schluss seiner kurzen Ansprache den von mir herbeigesehnten Satz: „Sie erhalten Ihren Lohn am Dienstag bei Ihrer Zeitarbeitsfirma.“ Ich stand überpünktlich zu dem angegebenen Termin auf der Matte der Zeitarbeitsfirma. Eine junge Angestellte überreichte mir das Geld und die Abrechnung. Ich stutzte. Ich hatte einen höheren Betrag erwartet. Sie erzählte etwas von Abzügen... Zu Hause sah ich mir die Abrechnung etwas genauer an. Sie hatten mir nur zwei Arbeitstage berechnet! Ich fuhr zurück. „Das kann doch gar nicht sein. Ich habe drei Tage gearbeitet. Wo ist der Betrag für den letzten Tag?“ „Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Die Abrechnung wird von der Firma erstellt, bei der Sie beschäftigt waren.“ „Ja, aber ich habe doch die drei Tage gearbeitet!“ beteuerte ich nochmals. „Tut mir leid, daran kann ich nichts ändern...“ „Sie können doch mal dort anrufen...“ „Nein, das geht nicht.“ Ich sah sie ungläubig an. „Wieso?“ „Ich kann das von hier aus nicht klären, das müssen Sie schon selbst tun.“ „Wie denn? Was soll ich denn jetzt machen?“ „Fahren Sie zur der Firma und sprechen Sie mit dem Lohnbüro.“ Ich machte mich auf den Weg. Der Pförtner stellte sich störrisch, sah keine Veranlassung mich passieren zu lassen. Es kostete mich einiges an Überzeugungsarbeit, bis er mir widerwillig Einlass gewährte. Ich marschierte zum Lohnbüro und schilderte meinen Fall. Eine mürrische Büroangestellte, Mitte vierzig, mit Brille nahm sich eher desinteressiert, im Bewusstsein ihr konnten keine Fehler unterlaufen, meinem Problem an. Sie suchte meine Stempelkarte heraus. „Sehen Sie, Sie haben nur an zwei Tagen gestempelt.“ Das konnte nicht sein! Sie zeigte mir die Karte. Oh Scheiße, ich hatte am Freitag nach der Rede des Vorarbeiters, wohl in der Freude den Job hinter mir zu haben, vergessen auszustempeln. Ich erklärte es ihr. „Na, das kann ja nun jeder behaupten!“ „Aber ich habe doch eingestempelt! Das sehen Sie doch hier!“ Ich zeigte auf die gestempelte Uhrzeit. „Da hat sicherlich jemand aus Versehen ihre Karte gestempelt. Das kommt öfter vor!“ Ich stand kurz vor einer Explosion. „Dann fragen Sie doch den Vorarbeiter, der wird sich doch wohl noch daran erinnern können, dass ich dagewesen bin!“ „Nein, dazu habe ich jetzt keine Zeit!“ Sie drehte sich um und ließ mich wie einen dummen Jungen stehen. Der Siedepunkt war erreicht, überschritten. Ich stand kurz vor dem völligen Ausrasten. Das Maschinengewehr im Anschlag, ein kurzer Amoklauf und die Bude abfackeln... dann noch eine Salve von Beleidigungen zum Abschied hinterherschicken. Meine gute Erziehung rief mich zur Vernunft, würde ich jetzt ausfallend, hetzten sie mir den Werkschutz auf den Hals und sie schmissen mich achtkantig heraus. Aber was hatte ich zu verlieren? Ich verließ wütend das Werksgelände, verfluchte den Laden, meinen Anstand und die Angestellte. Sollte sie doch an Krebs krepieren... Die Leute aus dem Haus kamen wieder. Und Frederic brachte eine glänzende Idee mit: Eine Kunstausstellung! Eine Ausstellung der Werke der begnadeten Künstler aus unserem Haus. Er fragte mich nicht, und ich fragte ihn nicht, ob ich an der Ausstellung teilnehmen durfte, sollte oder musste. Ihn zu fragen, empfand ich als ein unnötiges Anbiedern. Frederic wiederum schien mir zu misstrauen. Ich passte wohl nicht so recht in sein Weltbild. Somit gab ich mich mit der Aussicht zufrieden, das Haus würde renoviert und das deprimierende Dunkelblau an den Wänden des Hausflures würde endlich verschwinden. Doch weit gefehlt. Sie räumten ihre Zimmer leer, verstauten ihre Klamotten, Möbel, etc. soweit es möglich war, in ein oder zwei Zimmer auf jeder Etage, schlossen sie ab und hängten die restlichen Türen aus. Ein Tacker und einige weiße Papierrollen reichten aus, um das Haus zu tapezieren und in einen Ausstellungspalast zu verwandeln. Sie hängten ihre Bilder auf und damit konnte die Ausstellung eröffnet werden. Eine Menge Leute durchquerten das Haus und machten auch keinen Halt vor meinem Zimmer. „Sie leben hier!?“ Erstaunt, mit einem fast arroganten Unterton oder mit einem ungläubigem Erschaudern, nahmen sie zur Kenntnis: Wir wohnten in diesem Haus und es diente uns nur vorübergehend für eine kurze Zeit als Kunsttempel. Ich saß auf der Treppe vor dem Haus, als Väterchen Franz uns besuchte. Ein Altstadtoriginal. Er lief immer mit einer Mappe herum, in der er eine Sammlung von losen Blättern aufbewahrte. Seine Gedichte und Zeitungsausschnitte von ihm mit Joseph Beuys, Anatol oder anderen Größen der Düsseldorfer Kunstszene. Väterchen Franz kam aus dem Ruhrpott, hatte unter Tage gearbeitet, bis sein Körper nicht mehr mitspielte und er zum Straßenbahnschaffner umsattelte. Irgendwann hatte man ihn dann abgeschoben, entsorgt, aufs Abstellgleis gesetzt. Er wurde Frührentner und es verschlug ihn, durch welchen Zufall auch immer, nach Düsseldorf. Beuys nahm sich seiner an und hatte ihn mit dem Virus infiziert, jeder Mensch ist ein Künstler. Väterchen Franz setzte sich zu mir und schlug seine Mappe auf. Er zeigte sie mir zum x-ten Mal. Es war mir egal. Ich lies ihn reden und hörte mir seine Geschichten an. Hauptsache, es nervte mich keiner dieser überheblichen Kunstidioten. Wir unterhielten uns ein wenig und durchschritten anschließend die Ausstellung. Väterchen Franz hatte lobende Worte für die Werke der Künstler übrig. Ich enthielt mich jeglichen Kommentars, dachte bei mir nur: Gut, dass er nicht wusste, wie diese hoffnungsvollen Künstler über ihn sprachen. Für mich war er einer der wenigen Besucher, mit dem man ein entspanntes Gespräch führen konnte. Meine Bewegungsfreiheit war sehr eingeschränkt, überall liefen Kunstsachverständige herum. Selbst wenn ich auf dem Klo saß, rüttelten sie an der Tür, als bewahrten wir die größten Schätze hinter verschlossenen Türen auf. An einem Morgen entschloss ich mich, meine Haare zu waschen. Es war die einzige Zeit im Haus, in der Ruhe herrschte. Die Ausstellungsbesucher trafen frühestens gegen Mittag ein und fast alle Hausbewohner schliefen bei Bekannten, da ihre Zimmer entweder als Ausstellungsräume dienten oder mit Möbeln zugestellt waren. Ich ging in das Nachbarzimmer. Beates Küche. Dort befand sich ein Waschbecken. Die Tür zu meinem Zimmer ließ ich weit offen. Nach einer Weile hörte ich Schritte im Flur. Sie klangen unentschlossen. Ich spülte das Shampoo aus meinen Haaren, nahm ein Handtuch, drehte es einmal um den Kopf und ging in den Flur. Ein junger Mann, Anfang oder Mitte Zwanzig, stand in der Tür meines Zimmers.„Wohnen Sie hier?“ „Ja.“ „Ist das Ihr Zimmer?“ „Ja.“ Ich drängte mich an ihm vorbei und rieb mir mit dem Handtuch die Haare trocken. „Darf ich reinkommen?“ „Ja, natürlich...“ „Eine Rauminstallation, der Lebensraum als Kunstobjekt, interessant...“ Er hielt einen Monolog über Kunsttheorien, über die Befreiung des Kunstbegriffs. Environments. Der Inszenierung des Alltags. Dem Arrangement der Objekte. Der Choreographie der Gegenstände im Raum. Namen wie Kienholz, Segal, Knaup... und natürlich Beuys fielen. Ich verstand so gut wie nichts von seinen Ausführungen. Wie sollte ich ihm klarmachen, das was er hier sah, war meine Wohnung. Mein Lebensraum. Die abgebrochene Stuhllehne diente mir als Kleiderbügel, der alte Fensterrahmen ersetzte die Tischbeine, und der antiquarische Wasserkessel meiner Großtante auf dem Fußboden war kein Kunstobjekt, sondern erfüllte den Dienst, für den er produziert wurde, nämlich Wasser zu erhitzen. Ich sah keine Chance, ihm das begreiflich zu machen. „Ich darf doch fotografieren?“ „Ja, natürlich.“ Er machte einige Aufnahmen, fotografierte anschließend noch den Künstler und verabschiedete sich. Hatte er die Kunst des kommenden Jahrhunderts gesehen? Hatte er die Frühwerke eines noch unbekannten oder verkannten Genies aufgenommen? Oder hatte er mich nur auf den Arm genommen? Wie auch immer, er allein wusste die Antwort. Die Ausstellung und mein Geld neigten sich dem Ende zu. Ich aß seit Tagen nur noch Nudeln mit heißer Margarine, selbst für das Tomatenketchup fehlte mir das Geld. Die Portionen wurden immer kleiner. Die Abschlussfete kam wie gerufen. Hauptsache, es gab etwas zu fressen, und wenn es nur Kartoffelchips waren. Ich sah zu, dass ich nicht zu kurz kam, aber dabei nicht unangenehm auffiel. Unser Kommunist Bernd schwirrte herum. Er war selten im Haus und wir hatten bisher so gut wie kein Wort miteinander gewechselt. Ich wusste, er war politisch aktiv und stand kurz vor dem Abschluss der Akademie. Er kam auf mich zu und sprach mich an. „Du studierst doch in der Wintersberger Klasse... mit dem Horst zusammen?“ „Ich hab’... zwei Semester lang, aber ich war nicht eingeschrieben. Der Wintersberger hat sich dann für mich eingesetzt, dass ich die beiden Semester angerechnet bekäme... Aber die auf dem Büro haben ‘ne Riesenwelle gemacht, wie er denn dazu käme mich einfach studieren zu lassen? Was ihm denn einfiele? Ich hätte doch gar nichts an der Akademie zu suchen! Er hat echt Ärger wegen mir bekommen. Der Wintersberger ist schon in Ordnung, nur die Bescheuerten auf dem Büro...“ „Und du studiert jetzt nicht mehr?“ „Nein, ich mache so etwas...“ Er sah mich abschätzend an. Ich hatte es gewagt die heiligen Hallen der Kunst verlassen? Ein Sakrileg! Anscheinend wusste er jetzt genug. Er zog sich zurück. Mein Augenmerk galt weiterhin den Fressalien und den Getränken. In Ermangelung von Bier hielt ich mich an den Sekt. Irgendwann in den frühen Morgenstunden hatte ich mein Ziel erreicht. Ich war sturzbesoffen und einer der letzten Überlebenden. Ich torkelte auf mein Zimmer. Ich setzte mich auf den Stuhl und zog mich aus. Plötzlich überkam mich das Bedürfnis zu kacken. Meine Verdauung hatte sich mangels fester Nahrung seit einigen Tagen verabschiedet. Ich war nicht mehr in der Lage aufzustehen und die Treppe hinaufzugehen. Ich blieb sitzen, drückte und legte ein Ei auf den Baststuhl. Endlich. Volltrunken, entleert und zufrieden fiel ich vom Stuhl auf die Matratzen. Ich brauchte Geld. Einen Job. Ich fuhr zum Arbeitsamt. Es dauerte eine Weile, bis ich mich in dem Chaos zurechtfand. Hundert verschiedene Anlaufstellen, Büros... und noch mal so viele Berufe. Wo musste ich hin? In meinen erlernten Beruf hatte ich keine Chance. Ich suchte etwas Artverwandtes und entschied mich für den Technischen Zeichner. Vor dieser Abteilung warteten fünf Leute. Alle korrekt gekleidet. Ich setzte mich auf einen der freien, gepolsterten Stühle und wartete gelangweilt, bis ich an der Reihe war. Das Freizeichen leuchtete auf. Ich klopfte, trat ein. Ein Herr, gepflegte Erscheinung, dunkler Anzug, oberster Knopf des Hemdes geöffnet, die Krawatte etwas gelockert, sah kurz auf, wies mir den Stuhl ihm gegenüber zu und blätterte weiter in seinen Akten. „Sie wünschen?“ „Ich hätte gerne eine Stelle als Technischer Zeichner für einen oder zwei Monate... noch besser wäre halbtags.“ Er legte die Akte beiseite und sah mich an. „Wo waren Sie denn zuletzt beschäftigt?“ „Ich war Aushilfslehrer an einer Berufsschule... Das ist aber schon ein paar Monate her.“ „Sind Sie Lehrer?“ „Nein, das ergab sich damals, man suchte Lehrer...“ „Was sind Sie denn von Beruf?“ „Ingenieur.“ Er blickte mich erstaunt und etwas misstrauisch an. „Wie alt sind Sie?“ „Fünfundzwanzig.“ „Wann hatten Sie denn Ihr Studium beendet?“ „Mit Dreiundzwanzig.“ „Und Sie wollen nicht in Ihrem Beruf arbeiten?“ „Nein.“ „Wieso nicht?“ „Ich male und schreibe etwas.“ „Ahhaaa...“, er betonte und dehnte das zweite a so, als wäre ihm ein Licht aufgegangen, als wäre die Erkenntnis über ihn hereingebrochen. Ein riesengroßer Stein fiel hörbar in dem betonten Vokal von seinem Herzen. Ich hatte mich entlarvt, enttarnt. Er hatte es mit einem „Künstler“ zu tun, mit anderen Worten, mit einem Spinner, einem Phantasten oder vielleicht sogar mit Baron Münchhausen persönlich. Er blätterte in seiner Kartei. „Es tut mir leid, aber ich habe im Augenblick nichts für Sie da. Solche Arbeiten werden kaum angeboten. Die meisten Firmen suchen feste Mitarbeiter und natürlich mit einer entsprechenden Berufserfahrung. Es ist Ihnen ja sicher bekannt, dass die wirtschaftliche Lage nicht so gut ist?” „Hmm...” „Das wirkt sich natürlich auf den Arbeitsmarkt aus.“ Er reichte mir eine Karteikarte rüber. „Sie können mir das mal draußen ausfüllen... Name, Geburtsdatum und so weiter. Diese stark umrandeten Felder hier nicht, das ist für unsere interne Verwaltung. Wenn Sie dann so weit sind, bringen Sie mir die Karte wieder herein.“ Ich hielt mich an seinen Anweisungen, füllte die Karte aus und brachte sie ihm wieder. Inzwischen saß ein anderer Arbeitsloser dort. Ich wartete. Der Beamte streckte fordernd seine Hand heraus. Ich gab ihm die Karte. Er überflog sie. „Gut. Ich werde sehen, was sich in Ihrem Fall machen lässt. Haben Sie kein Telefon?“ „Nein.“ „Dann kommen Sie im Laufe der kommenden Woche noch einmal vorbei. Versprechen kann ich Ihnen natürlich nichts... Sie können es aber auch einmal auf Zimmer 214 versuchen, dort ist man für Lehrer zuständig. Vielleicht haben die eine Aushilfsstelle für Sie.“ Ich durchschritt ein Labyrinth von Stufen und Gängen, erreichte das besagte Zimmer und wartete. Eine Dame empfing mich. Die gleichen Fragen, die gleiche Karte, das gleiche Unverständnis. Die Verabschiedung mit dem Tipp, ich sollte es bei den Aushilfsarbeiten versuchen. Wieder durch das Treppenhaus, durch endlose Flure, eine andere Etage. Ein anderes Wartezimmer. Diesmal jedoch Holzstühle. Die Leute, die dort herumsaßen, waren nicht so gut gekleidet. Sie unterhielten sich laut in verschiedenen Sprachen. Einige zerfledderte Boulevardzeitungen lagen herum. Ich nahm mir einen Teil, wenigstens etwas zu lesen. Die Abfertigung der Arbeitsuchenden ging schneller. Ich wurde hereingebeten. Die üblichen Fragen. Ich leierte meinen Werdegang herunter. „Und was wollen Sie denn hier?“ fragte der Beamte mich erstaunt. „Sie sind doch Ingenieure, Sie müssen auf Zimmer 112, die sind für Sie zuständig, die haben sicher einen Job für Sie, der ihrer Ausbildung entspricht.“ „Da war ich schon!“ erklärte ich ihm. „Dort hat man mich hierher geschickt.“ Ihm schien die ganze Sache etwas suspekt zu sein. „Haben Sie denn schon einmal körperlich gearbeitet?“ „Ja.“ Natürlich, ich hatte ihm doch gerade erst von meiner Ausbildung erzählt. Ich hatte Maschinenschlosser gelernt. „Ich meine, so richtig?“ „Ja“, hatte er mir nicht zugehört? „Trauen Sie sich das zu? Sie brauchen das doch nicht.“ „Ich brauche dringend Geld.“ Er blätterte in seiner Kartei. Eine kurze Zeitspanne verstrich, dann blickte er zu mir auf: „Sie haben noch nicht als Lagerarbeiter gearbeitet?“ „Nein.“ „Haben Sie den Führerschein Klasse 2?“ „Ja.“ „Mal sehen...“ Er blätterte weiter. „Es tut mir leid, leider haben wir für Sie nichts da. Aber wenn Sie dringend Geld brauchen, habe ich vielleicht einen Tipp für Sie, können Sie morgen früh um sieben Uhr hier sein?“ „Ja.“ Was für eine Frage! Ich brauchte Kohle! Ich war völlig abgebrannt! Ich hatte nichts zu fressen! Wenn es sein musste, würde ich nachts um zwei kommen! „Kennen Sie den Schnelldienst?“ „Nein.“ „Der Schnelldienst vermittelt kurzfristige Aushilfsarbeiten... etwa für den Straßenbau... Sand schaufeln. Meinen Sie, dass Sie das könnten?“ „Ja, doch...“ „Die Arbeiten sind meistens nur für einen Tag. Sie müssten dann jeden Morgen hier sein. Wenn Sie das eine Woche lang gemacht haben, wird sich bestimmt etwas Besseres für Sie finden lassen. Haben Sie Interesse daran?“ „Ja.“ Nicht die Bohne, aber ich brauchte das Geld!!! „Sie müssen aber pünktlich hier sein.“ „Ja.“ „Wissen Sie, wo der Schnelldienst ist?“ „Nein.“ „Sie gehen außen um das Gebäude, über den Parkplatz und dann die Treppe hinunter. Dort stehen meisten einige Leute herum.“ Er beugte sich etwas vor zu mir und sprach mit leicht gedämpfter Stimme: „Keine angenehmen Leute... Sie wissen, was ich meine...“ Ich reagierte nicht, sah ihn gleichgültig an. Er lehnte sich wieder zurück und sprach in einem normalen Tonfall weiter. „Wenn Sie morgen da sind, werde ich Sie sofort drannehmen. Sie hatten doch einen Führerschein?“ „Ja.“ „Gut. Ich werde sehen, was sich machen lässt, aber seien Sie pünktlich!“ Er erhob sich und ich verabschiedete mich mit einem Händedruck von ihm. „Vielen Dank, auf Wiedersehen.“ Am nächsten Morgen stand ich pünktlich vor der verschlossenen Tür. Alle arbeitswilligen Penner und Verlierer von Düsseldorf lungerten auf der kleinen Kellertreppe, die zum Schnelldienst hinunter führte, herum. Nach einer Weile wurde die Tür von innen entriegelt. Die Arbeitssuchenden drängten hinein. Ich schloss mich ihnen an, setzt mich auf einen Holzstuhl. Die ersten Bierflaschen wurden entkorkt und nach wenigen Minuten stank es in dem kleinen Aufenthaltsraum nach Schweißfüßen und Alkoholfahnen. Die meisten Leute schienen sich zu kennen, unterhielten sich. Ich saß gelangweilt herum und fragte mich, ob das mein zukünftiges Leben sein sollte. Ein auffallend gutgelaunter Stadtstreicher kam herein, grüßte, ging auf einen Wartenden zu, holte aus seiner Aktentasche einen Stoß Groschenhefte, tauschte sie und verschwand wieder. Die Tür des Nebenzimmers öffnete sich, und mein gestriger Gesprächspartner stand im Türrahmen. „Guten Morgen!“ „Morjen.“ Schallte es zurück. „Wat jidett, Meester?“ „Zwei Leute für den Hafen... Entladen...“ „Nä, domme dat net ahn!" „... und einer für Lagerarbeiten.“ Mehrere Leute meldeten sich. Anscheinend ein begehrter Job, also hob ich auch die Hand. „Kommen Sie mal mit.“ Der Beamte zeigte auf mich. „Höck jehdet widder ens nach Schönheit.“ Ich ging mit dem Beamten in das Nebenzimmer. Er gab mir die Adresse der Firma und wünschte mir viel Glück. Ich durfte den ganzen Tag Elektrogeräte schleppen. Sie aus einem LKW entladen und sie anschließend in einem Regal im Lager verstauen. Kurz vor Feierabend fiel mir meine Nickelbrille hin und zerbrach. Die eine Hälfte des Lohnes ging für neue Gläser drauf, die andere für Fressalien. Am nächsten Morgen wurde ich nicht mehr bevorzugt behandelt. Nun war ich einer von ihnen. Ich hatte für ein paar Tage einen Job angenommen. Die Vorstufe und die Voraussetzung zum späteren Millionär... noch unterhalb des Tellerwäschers - Kochtopfspüler. Ich meldete mich in der Küche eines großen Kaufhauses. Ein feister Koch, eine Schweinebacke empfing mich. „Haben Sie das schon einmal gemacht?“ „Nein.“ „Was machen Sie denn sonst?“ „Schreiben...“ „Märchen, nicht wahr?!“ Er grinste über sein fettes Gesicht, wandte sich zur Seite und zeigte auf ein Becken. „Das hier ist Ihr Arbeitsplatz. Das Spülbecken.“ Seine Freude stand ihm im Gesicht geschrieben und er wechselte umstandslos in die 2.Person. „Wenn die Reste zu fest sitzen, kratzt du die mit diesem Schaber aus. Und ein bisschen fix, nicht wahr? Hier ist keine Zeit zum Träumen.“ Er füllte das Becken mit heißem Wasser und verschwand. Die Arbeit begann gemächlich - gegen Mittag war sie unerträglich. Essensgestank durchzog die Großküche. Töpfe schepperten. Geschirr klirrte. Schöpfkellen schlugen auf Tellern auf. Befehle, Bestellungen, Anweisungen überschlugen sich. Ein Stimmentohuwabohu. Das Personal rannte wie aufgescheuchte Hühner durch die Küche. Hektik pur. Von allen Seiten reichte man mir Töpfe mit angebrannter Currysoße, angetrockneter Soße, festklebender Nudeln oder festgestampfter Pampe. Gegen 18 Uhr legte sich die Betriebsamkeit. Der Tag klang aus. Die Arbeit war getan. Die Küche musste gereinigt werden. Man drückte mir einen Schlauch in die Hand. Der Boden und die Maschinen mussten abgespritzt werden. Ich hatte den ganzen Tag kein Wort mit den Beschäftigten gewechselt, nur ihre Befehle entgegengenommen. Ein junger verschüchterter Mann trat auf mich zu. Auf den ersten Blick registrierte ich, er war höchstwahrscheinlich die ärmste Sau in dem Unternehmen, eine unscheinbare graue Maus, die immer da ist, wenn man einen Zuhörer braucht um seinen Dreck oder Frust abzuladen, von den Mitarbeitern belächelt, bemitleidet oder getreten, vielleicht zu gut für diese Welt... oder zu schwach. Er nahm mich zur Seite. „Wieso hast du die Töpfe nicht in der Maschine gereinigt?“ Ich sah ihn fragend an und antwortete ihm: „Der Koch sagte mir, ich sollte das so machen“, „Ach, so...“ Sein Blick senkte sich. Sein Gesicht bekam einen melancholischen Ausdruck. Er schwieg. Anscheinend wagte er es nicht seine Gedanken auszusprechen. „Du hättest die Töpfe nur hier drauf stellen brauchen.“ Er zeigte auf ein Förderband. „Dann gehen sie hier durch die Maschine und kommen da hinten wieder raus... Wenn sie ganz dreckig sind, lässt du sie nochmals durchlaufen.“ „Aha...“ Was halfen mir seine Erklärungen, wenn der Koch mich morgen wieder an das Spülbecken stellte?