10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

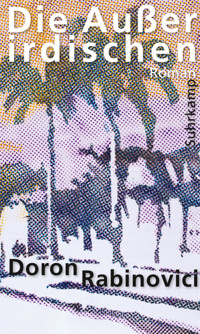

Eines Morgens wird von sämtlichen Sendern gemeldet: Eine extraterrestrische Macht hat über Nacht die Erde erobert. Nach der ersten allgemeinen Panik sickern Neuigkeiten durch: Die Außerirdischen sind sanftmütig; sie meiden scheu jeden Kontakt; sie bringen Aufschwung und Frieden. Da ist nur ein kleiner Haken – sie bitten um Menschenopfer auf freiwilliger Basis.

Überall werden Spiele ausgerichtet, um die Auserwählten zu bestimmen. Wer mitmacht, dem winken enorme finanzielle Vorteile. Sol, Mitbegründer eines Online-Magazins, ist mit einer rasch etablierten Talkshow dicht dran an den Ereignissen. Als sich aber sein junger Nachbar Elliot als Kandidat für die Spiele meldet, stellt das Sol und seine Frau Astrid auf die Probe: Wer ist mitschuldig, wer profitiert, wer begehrt auf?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Eines Morgens wird die Nachricht von sämtlichen Sendern gemeldet: Eine extraterrestrische Macht hat über Nacht die Erde erobert. Sol, Mitbegründer eines Online-Magazins, ist sofort von der Wahrheit der Meldung überzeugt, seine Frau Astrid ist skeptisch. Nach der ersten allgemeinen Panik sickern Neuigkeiten durch: Die Außerirdischen sollen sanftmütig sein; sie meiden scheu jeden Kontakt; sie bringen Aufschwung und Frieden. Da ist nur ein kleiner Haken – sie bitten um Menschenopfer auf freiwilliger Basis. Überall werden Spiele ausgerichtet, um dieAuserwählten zu bestimmen. Wer mitmacht, dem winken enorme finanzielle Vorteile.Sols Online-Magazin ist mit einer rasch etablierten Talkshow dicht dran an den Ereignissen. Als sich aber Sols junger Nachbar Elliot als Kandidat für die Spiele meldet, stellt das Sol und Astrid auf die Probe. Und die Fragen werden drängend: Wer ist mitschuldig, wer profitiert, wer begehrt auf?Doron Rabinovici, der Meister des Spiels mit der Übertreibung, erzählt mit der ihm eigenen Rasanz und Ironie von einer Gesellschaft, die keine Außerirdischen braucht, um sich selbst unheimlich zu werden.

Doron Rabinovici, 1961 in Tel Aviv geboren, lebt seit 1964 in Wien. Er arbeitet als Schriftsteller und Histori-ker. Für sein Werk wurde er u.a. mitdem Anton-Wildgans-Preis und demEhrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet.Zuletzt erschienen die Bände:Herzl reloaded. Kein Märchen, 2016 (mit Natan Sznaider, Jüdischer Verlag) Andernorts. Roman, 2010Ohnehin. Roman, 2004

Doron Rabinovici

Die Außerirdischen

Roman

Suhrkamp

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe 2017© Suhrkamp Verlag Berlin 2017

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Zur optimalen Darstellung dieses eBooks wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Umschlagabbildung: Sigmar Polke, Palmen(Palm Trees), 1968 (Detail), acrylic on mattress ticking, 130,18 x 110,17 cm, San Francisco Museum of Modern Art, fractional purchase and bequest of Phyllis C. Wattis, © The Estate of Sigmar Polke, Cologne/VG Bild-Kunst, Bonn 2017, photo: Katherine Du Tiel

Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner

eISBN 978-3-518-73756-9

www.suhrkamp.de

Die Außerirdischen

Für Nicole

In Erinnerung an meinen Vater

David Rabinovici

1927-2016

Bin ich verurteilt, so bin ich nicht nur verurteilt zum Ende, sondern auch verurteilt, mich bis ins Ende hinein zu wehren.

Franz Kafka, 20. 7. 1916

1

Sie kamen über Nacht. Wir schliefen tief. Eng umschlungen. Der Hund des Nachbarn schlug nicht an. Der Säugling aus dem ersten Stock, der uns so oft schon aufgeschreckt hatte, blieb ruhig. Nichts war zu hören; kein Lärm, keine Schreie, keine Schüsse. Nicht das Brummen von Maschinen. Im Rückblick war das einzig Ungewöhnliche die Stille, die über uns lag. Beklemmend bis heute, heimgesucht worden zu sein, ohne irgendetwas bemerkt zu haben. Als wir aufwachten, war über uns entschieden.

Um Viertel vor sieben läutete der Wecker. Zur gewohnten Zeit, als wäre nichts geschehen, und wie an jedem Morgen war es Astrid, die als Erste munter wurde, den Alarm abstellte, aufstand, in die Küche ging, das Radio einschaltete, das Wasser laufen ließ. Das Fauchen der Espressomaschine war zu hören, während ich langsam aus dem Bett stieg. Ich ging ans Fenster und zog an der Perlenschnur, um die Lamellen der Jalousie zu wenden und das erste Tageslicht einzulassen.

Im Hintergrund die Erkennungsmelodie des Morgenjournals und dann der Sprecher, der zuerst verkündete, wie spät es war, darauf die Sendung ansagte und die Hörer begrüßte. Danach kam bereits die Meldung, die der Moderator mit fester Stimme vorbrachte, als redete er von einer Gesetzesvorlage, von einer Steuerreform oder von Unruhen in einem fernen Land, und kaum war die Neuigkeit offenbart, ging er bruchlos zu anderen Ereignissen über, aber da hatte ich bereits kurz innegehalten — ein Stutzen —, dann jedoch angenommen, wohl etwas falsch verstanden zu haben. Doch nach dem Verlesen des Nachrichtenblocks folgten die Berichte im Einzelnen, und nun war jeder Irrtum ausgeschlossen. Eine aufgekratzte Stimme voll Euphorie und Begeisterung. Was mitgeteilt wurde, war eine Sensation. Ein Augenblick von historischem Rang. Alles klang unwirklich und erinnerte fast an einen Witz. Während ich den Tisch deckte, langsamer als sonst, und zuhörte, schnitt Astrid das Brot auf, nahm die Butter und meine selbstgekochte Erdbeermarmelade aus dem Kühlschrank, aber mittendrin schüttelte sie den Kopf und lachte. Das könne nicht wahr sein, meinte sie, das müsse einer jener Streiche sein, die Journalisten ihrem Publikum zuweilen spielten. Ein Scherz. Ich legte den Zeigefinger an den Mund und bat sie, still zu sein.

Zu Panik bestehe kein Anlass, wurde im Rundfunk erklärt, niemand sei verletzt, geschweige denn getötet worden. Danach der Einstieg in eine Sondersendung. Die dramatische Streichersequenz im Stakkato. Das Motiv sollte die Ouvertüre für jede Nachricht über die Außerirdischen werden. Jene paar Takte aus dem Werk von Tschuljapjew würden uns während der nächsten Zeit begleiten.

Ich kann diese Geigenklänge seither nicht mehr hören. Das Konzert war früher eines meiner Lieblingsstücke. Jetzt schrecke ich hoch, wenn es mich irgendwo einholt. Vor der Invasion war das Opus ein Geheimtipp unter Musikbegeisterten. Jetzt will es kaum noch jemand hören. In jenen Tagen horchten jedoch alle auf, wenn es angestimmt wurde. In den Geschäften, auf Ämtern, in den Büros blieben Fernseher oder Radios eingeschaltet. Überall verstummten die Gespräche, wenn die Melodie erklang und neue Meldungen verlesen wurden.

Vom Platz vor dem Kanzleramt meldete sich ein Reporter. Die Regierung, so sagte er, werde in Kürze eine Pressekonferenz abhalten. Es gelte, Vernunft zu bewahren und von jeder Gewalt abzusehen. Das alles sei ein Scherz, erklärte Astrid. Eine Neuauflage jenes Hörspiels, mit dem einst Orson Welles sein Publikum in Panik versetzt hatte. Wer glaube noch an eine Invasion aus dem All? Damals war von Gräueln die Rede gewesen. Sie erinnere sich, so Astrid, als Jugendliche die historische Aufnahme der Sendung gehört zu haben. Das Schreien und Stöhnen der Schauspieler, das Keuchen der an Giftgas Erstickenden. Die Marsianer, habe es damals geheißen, würden alle Menschen niedermachen. Am Ende sei verkündet worden, es habe sich bloß um eine Schauergeschichte zu Halloween gehandelt, doch trotz der Durchsage hätten sich viele damals, in den Dreißigern des zwanzigsten Jahrhunderts, nicht beruhigen können. Ihr hingegen sei das Hörspiel so antiquiert vorgekommen, als gehe es darin um eine irdische Zivilisation, die inzwischen längst schon ausgestorben sei.

Ich fragte Astrid, ob sie nicht kurz ruhig sein könne, denn ich wolle wissen, was nun geschehe. Sie schüttelte den Kopf. Ob ich wirklich so naiv sei.

»Sei doch bitte still. Mir zuliebe.«

Korrespondenten aus verschiedenen Ländern wurden zugeschaltet. Andernorts hatten Politiker bereits Erklärungen abgegeben. »Wir können melden: Ein Kontakt mit Außerirdischen hat stattgefunden.« — »Noch müssen Informationen eingeholt werden.« — »Bisher ist niemand zu Schaden gekommen.« — »Allem Anschein nach besteht keine Gefahr.« Es waren teils feierliche Ansprachen, Willkommensadressen. »Bleiben Sie bitte an den Geräten. Weitere Nachrichten folgen.«

Überall fielen dieselben Wörter. Die Journalisten sprachen von menschlich anmutenden Wesen, von Humanoiden oder von Anthropomorphen. Von einer hochzivilisierten Gattung. Von extraterrestrischem Leben. Von außerirdischer Intelligenz.

Der Griff nach der Fernbedienung. Im Fernsehen die neuesten Nachrichten, doch nirgends ein Foto von jenen Besuchern aus dem All. Kein Kameraschwenk auf ihre Raumschiffe. Nichts. Ein Sender zeigte Schemen aus alten Filmen, Zukunftsvisionen der Vergangenheit, fremde Fratzen mit Insektenaugen, Kopffüßler mit Spinnenfingern, Langschädel mit Spitzohren, greisenhafte Zwerggestalten, die ganze imaginäre Rassenkunde eines fiktiven Kosmos.

Allein daran, meinte Astrid, sei doch zu erkennen, was von der ganzen Geschichte zu halten sei. Nämlich nichts! Wieso es denn kein Bild von diesen fremden Wesen gebe? Sie würden doch zweifellos, sobald sie angekommen seien, Spuren hinterlassen.

»Bitte! Ich will zuhören!« Zu einer anderen Tageszeit hätte ich Bekannte angerufen, um die Situation zu besprechen. Das Telefon als Weltvergewisserung. Der Blick auf die Botschaften der anderen. Die Kurzmitteilungen. Das Durchstreifen der sozialen Netzwerke. Aber das Handy lag noch im Schlafzimmer und war lautlos gestellt.

Ich solle abschalten, bat Astrid. Mir müsse es doch auffallen: Diese Nachrichten konnten nicht wahr sein. »Du arbeitest immerhin selbst für ein Magazin«, sagte sie. »Wieso glaubst du so einen Quatsch?« Sie rückte ihren Stuhl an den Tisch. »Ich will frühstücken. Setz dich endlich. Der einzige Außerirdische, dem ich heute begegnet bin, bist du. Lichtjahre von mir entfernt.« Ich stellte das Fernsehgerät stumm, so dass nur noch das Radio zu hören war, holte die Milch aus dem Kühlschrank, schnitt eine Banane und einen Apfel in kleine Stücke. Darüber streute ich Sonnenblumenkerne.

Sie sah mich an. »Ich hätte gern Ruhe. Mach aus.«

»Wenn du glaubst, dass es sowieso nicht wahr ist, muss es dich ja nicht kümmern.«

»Ich möchte einfach die paar Minuten, die wir beisammensitzen, mit dir verbringen.«

»Wir lassen auch an anderen Tagen das Radio laufen.«

Aber da, so Astrid, bleibe es im Hintergrund. Heute dränge es sich zwischen uns. Und überhaupt, die Sendung sei obszön. Billige Sensationsmache.

Ich nickte leicht und suchte nach einem anderen Sender, doch überall waren dieselben Nachrichten zu hören. Die Berichte waren mittlerweile ein einziger Jubel. Alle taten so, als hätte die Menschheit von Beginn an auf die Ankunft Außerirdischer gewartet. Die bloße Sensation stürzte Reporter, Experten und politische Vertreter in ein Glück, das ihre Stimmen zittern machte. Jeder Satz ein Ausruf. Sie sagten: »Es ist unglaublich!« Sie sagten: »Das ist ein historischer Moment.« Seit Beginn der Zeiten träume die Menschheit von dieser himmlischen Begegnung. Wir seien die erste Generation, die über die Erde hinauswachse.

Mögliche Gefahren aus dem All wurden kaum angesprochen. »Die Gäste scheinen uns freundlich gesinnt zu sein!« — »Wären sie feindselig, hätten sie uns wohl bereits attackiert und ausgelöscht.« — »Keinesfalls wollen wir sie auf falsche Gedanken bringen. Sie dürfen sich nicht angegriffen fühlen. Bisher gab es keine feindlichen Akte.« — »Das eigentliche Ereignis des heutigen Tages: Der Krieg der Sterne findet nicht statt!«, verkündete eine Moderatorin. Ich fragte mich, von welchem Planeten sie stammte.

Ein Regierungssprecher sagte: »Die Landung geheim zu halten, wäre unmöglich gewesen. Alle hätten uns Vertuschung vorgeworfen. Die Meldungen waren ohnehin schon im Netz. Niemand war vorbereitet. Wir wurden überrascht.« Er fuhr fort: »Der Luftraum ist gesperrt. Alle Flüge sind abgesagt.« Und schließlich appellierte er an die Vernunft der Bürger: »Ich bitte um Verständnis. Ein direktes Treffen braucht Zeit. Das muss abgestimmt werden. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Bedenken Sie, wie lange es dauert, einen Staatsbesuch zu planen. Wie soll es da bei Gästen aus fremden Galaxien schneller gehen. Wir wissen noch nichts; nicht, wer sie sind. Nicht, woher sie kommen. Nicht, was sie hierherführt. Nicht einmal, ob sie überhaupt aus dem All sind. Nicht, wo sie jetzt sind.«

»Es gibt drei Möglichkeiten, weshalb sie hier gelandet sind«, erklärte ein Experte. »Es könnte Zufall oder gar ein Irrtum sein. Vielleicht mussten sie einen Zwischenstopp machen, etwa wegen eines Defekts oder einer Krankheit. Womöglich wollen sie uns auskundschaften. Noch sind alle Fragen offen. Müssen die Gäste in Quarantäne? Sind terrestrische Viren für sie gefährlich? Sind sie für das Klima auf der Erde geschaffen? Nichts wissen wir!«

Astrid feixte. »Wäre das echt, müssten die sich doch längst Sorgen um unsere eigene Gesundheit machen. Viren aus dem All!«

Kaum hatte sie das ausgesprochen, fragte der zugeschaltete Reporter: »Was aber, wenn wir es sind, die mit unbekannten Krankheiten angesteckt werden? Ja, vielleicht sind wir bereits infiziert. In die Krankenhäuser wurden heute dreimal mehr Menschen eingeliefert als sonst.«

Es handle sich, warf daraufhin ein anderer ein, bloß um eine Massenhysterie. Am wichtigsten sei jetzt, Ruhe zu bewahren, doch er hatte den Satz kaum beendet, als das Radio verstummte. Gleichzeitig wurde der Bildschirm schwarz, und die Küchenlampe ging aus.

»Jetzt wird das Ganze zur Schmierenkomödie«, sagte Astrid.

Ob sie denn wirklich nicht begreife, fragte ich. »Hallo?« Alle Sender hätten dasselbe berichtet. Das lasse sich gar nicht abstimmen. Im Fernsehen und im Radio zugleich. Wie stelle sie sich das denn vor? Eine allgemeine Verschwörung? Nein, dies sei der Ernstfall!

Sie schwieg und schaute mich im dämmrigen Morgenlicht an, als hätte ich ein intimes Geheimnis verraten. So unerträglich die Stille in der Küche war, so sehr erschreckte mich das Hupkonzert, das nun draußen anhob. Schreie. Dann das Quietschen von Reifen und das Krachen von Blech.

Wir öffneten ein Fenster. Eiseskälte. Auf den Straßen der Schneematsch der letzten Tage. An der Kreuzung war ein Laster in ein Auto gefahren. Der Verkehr war zum Stillstand gekommen. Irgendwo brüllte jemand um Hilfe. Ich sah eine Frau, ihr Gesicht war blutverschmiert. Sie wankte, bis sie längs hinfiel. Einzelne rannten zur Unglücksstelle hin. Einer schrie: »Einen Krankenwagen! Schnell.«

Astrid lief ins Schlafzimmer. »Ich hole mein Handy.«

Sie schaltete es ein, doch da war kein Empfang. Immerhin waren wenige Minuten zuvor noch Nachrichten eingegangen. Astrids Stiefmutter hatte geschrieben: »Geht es euch gut? Meldet euch. Daddy sorgt sich.« — Eine Arbeitskollegin war vollauf begeistert: »Was sagst du? Ist doch aufregend!« Dann nichts mehr.

Astrid starrte mich an. Ich umfasste sie. Sie strich mir über die Haare. Ich meinte: »Vielleicht ja nur ein Stromausfall …«

Alle elektrischen Geräte waren tot. Nicht nur die Lampe, auch der Herd, der Toaster, die Digitaluhren, die Therme. Der Laptop fuhr zwar hoch, aber es gab keine Verbindung zum Internet.

»Der Strom ist auf jeden Fall weg«, sagte Astrid trocken. »Und wieso funktioniert das Handy nicht?«

Ich sah auf die Uhr. »Ich komme zu spät in die Redaktion.«

»Vergiss es. Was willst du dort?«

»Meinen Artikel fertig schreiben.«

»Um ihn online zu stellen? Wie denn?«

Sie hatte recht. Smack.com war ein digitales Magazin für Gastrosophie und Kulinarik. »Ich muss trotzdem in die Arbeit.«

»Nein. Wir bleiben zusammen. Wer weiß, was noch passiert?« Kaum hatte sie diesen Satz ausgesprochen, hörten wir Schreie im Gang. Draußen stand unsere Nachbarin vor dem Lift und rief: »Bleibt ganz ruhig. Es kann nicht lange dauern.« Ihr Mann und das Kind steckten im Aufzug fest.

Die Nachbarin hatte zunächst nichts bemerkt. Sie war im Bad gewesen, hatte nichts vom Aufruhr auf der Straße gehört und nichts von den Schwierigkeiten ihres Mannes und des kleinen Sohnes, bis sie vom Studenten, einem stämmigen Athleten, der im Stock unter uns wohnte, aufgescheucht worden war. Er hatte die Hilferufe der Eingeschlossenen vernommen. »Sie müssen den Notdienst kontaktieren«, riet er, dann verabschiedete er sich. Sie ging zum Telefon im kleinen Flur, das durch die offene Wohnungstür zu sehen war. Hob den Hörer ab. Kein Freizeichen. »Ein Unglück kommt selten allein«, murmelte sie, ohne zu ahnen, wie recht sie damit hatte.

»Alles ist tot«, versuchte Astrid ihr zu erklären. »Wohl wegen der Außerirdischen.« Die Nachbarin schaute zu mir hin, verstohlen. Ganz offensichtlich zweifelte sie an Astrids Verstand. Sie hatte noch nichts von den Neuigkeiten erfahren. Ich sagte: »Hören Sie, heute Nacht sind fremde Wesen auf der Erde gelandet. Die Nachrichten waren voll davon. Gerade eben. Bis alles ausfiel.« Sie sah an uns beiden vorbei und schwieg.

Aus dem Schacht rief ihr Mann hoch: »Worüber sprecht ihr? Ich höre die ganze Zeit Außerirdische! Bitte, was soll das? Wir sind hier eingeschlossen. Es ist finster. Man sieht die eigene Hand vor Augen nicht. Der Bub hat Angst. Wann kommt die Feuerwehr?«

Wie sollten wir ihm und dem Kind die Situation erklären? Etwa, dass nicht nur der Lift, sondern die ganze Welt stillstand? Ich versuchte, ihm vorsichtig darzulegen, der Strom sei überall ausgefallen, doch werde an der Behebung des Schadens gearbeitet. Es brauche Geduld.

»Sie können leicht ruhig sein! Der Kleine weint. Er hat Angst. Er macht gleich in die Hose!« Kaum hatte der Vater diese Worte gesprochen, schluchzte der Bub laut. »Ich halte das nicht aus«, jammerte die Mutter.

Ich wusste, wo der Steuerungskasten war, doch selbst wenn ich ihn hätte öffnen können, wäre ich nicht imstande gewesen, das richtige Rädchen zu drehen, den Fahrstuhl zu heben oder zu senken und die beiden im nächsten Stock aussteigen zu lassen. Mir fehlte das passende Werkzeug. Ich konnte die Tür auch nicht entriegeln. Ich musste Hilfe holen.

»Geh nicht«, sagte Astrid. »Lass mich jetzt nicht im Stich!« Aber ich durfte nicht tatenlos zuschauen, wenn ein Kind eingesperrt war. Ich umarmte sie. Sie hatte Tränen in den Augen. Zwischen uns ein Zittern, wie damals im ersten Jahr, als ich sie nach wochenlanger Trennung am Piazzale Roma in Venedig abgeholt hatte. Die flirrende Hitze und der glasblaue Himmel, und alles um uns überbelichtet. Aber diesmal die Kälte und das Dunkel im Gang. Sie hielt mich. Ich küsste sie in den Nacken, dann lösten wir uns voneinander.

Ich hastete die Stufen hinunter und auf die Straße. An anderen Tagen war der Gehsteig um diese Zeit noch leer. Nun rannten viele in verschiedene Richtungen. Eine Frau rief einem Dicken mit Zigarette zu: »Haben Sie ein Auto?«

»Wohin soll es gehen?«

»Nur weg!«

»Und dann?«

»Einfach raus aus der Stadt.«

»Spinnst du? Die wahren Außerirdischen leben immer schon auf dem Land.«

»Vor den Außerirdischen fürchte ich mich nicht.«

»Sondern?«

»Vor den Menschen. Vor denen habe ich Angst.« Mir war, als blicke sie dabei in meine Richtung.

Eine Straßenbahn blockierte die Kreuzung. Der gesamte Schienenverkehr war außer Betrieb. Bis auf einzelne Passagiere, die vor den Türen warteten, waren die meisten zu Fuß losgezogen. Ich kam an einem Abgang zur U-Bahn vorbei. Aus der Tiefe kam Stimmengewirr. Hilfeschreie. Ich stutzte. Das Gefühl, nach unten zu müssen, doch der Schacht lag in völliger Finsternis. Dann der Gedanke an den Nachbarn und seinen Sohn im Fahrstuhl. Ein Jugendlicher eilte die Treppen hinunter, als wolle er noch schnell eine U-Bahn erreichen. Eine Alte hielt ihn auf. »Was machst du?«

»Meine Freundin ist unten!«

»Du kannst ihr jetzt nicht helfen. Selbst wenn du sie findest, kommt ihr ohne Licht nicht mehr heraus.«

»Sie braucht mich.« Er riss sich los und verschwand im Dunkel.

In der Nebengasse der Elektriker. Vielleicht wusste er, wie Kind und Vater aus dem Aufzug befreit werden konnten. Als ich um die Ecke bog, bemerkte ich, dass ich zu laufen begann. Ich passte mich dem allgemeinen Tempo an. Alle hasteten aneinander vorbei, und auch ich benahm mich, als wäre ich auf der Flucht. Nur ein Mann stand still an der Bushaltestelle und schaute dem Treiben zu, als wäre es eine exotische Folkloreveranstaltung. Als ich ihn in seiner Ruhe sah, kam ich mir plötzlich lächerlich vor. Ich blieb verlegen neben ihm stehen, dann murmelte ich: »Alle rennen, und keiner weiß wohin.«

Er nickte sachte, zäh, ohne mich anzuschauen. Erst jetzt merkte ich, wie verzogen seine Miene war. Ein eckiger Zug in der Grimasse. Den Mund, zu groß für den Rest des Gesichts, spannte er wie zum Lächeln auf, ein Feixen ohne Ziel, die Augen blieben beinahe ganz geschlossen. »Ich habe, was denen fehlt. Wie viel soll es denn sein?« Er presste die Worte hervor, ohne die Lippen zu bewegen, und da erst begriff ich. Ein Dealer, und völlig zu; er war mir hier als der einzig Normale vorgekommen, während alle anderen umherirrten, als wären sie auf einem schlechten Trip. Und tatsächlich: War es nicht Irrsinn? Sie rannten vor Außerirdischen davon, ohne zu wissen, wie die aussahen. Ob sie gefährlich waren. Wo sie denn überhaupt waren. Oder wohin sie selbst vor den Außerirdischen flüchten sollten.

Die Banken hatten geschlossen. Die Bankomaten reagierten nicht. An der Ecke ein Menschenauflauf vor dem Supermarkt. Die Menge wollte hinein. Die elektrischen Schiebetüren waren außer Betrieb, und auf einem Schild stand geschrieben, das Geschäft sei vorübergehend geschlossen. Drinnen versuchte der Filialleiter — ein kleiner Dicker, eine Birnengestalt mit dunkelrotem Pfirsichkopf — die Masse mit Zeichensprache zu beruhigen. Er fächelte mit seinen offenen Händen nach unten, als könne er so die Emotionen niederhalten. Ein Dirigent vor einem Rudel Wölfe. Seine bemühten Gesten: Piano, pianissimo! Er wies auf die elektrischen Kassen, auf die Förderbänder und zuckte mit den Achseln. Nichts funktioniere! Nichts gehe! Niente! Da könne man nichts machen. Sie sollten warten. Geduld, versuchte er ihnen zu signalisieren, indem er die Hände wie zum Gebet aneinanderlegte und demütig zum Himmel schaute.

Unterdessen war Panik ausgebrochen. Niemand glaubte mehr an einen kurzen Stromausfall. Die Leute hatten Angst. Sie wollten sich zu Hause verbarrikadieren, wollten das Auto holen, um loszufahren, wollten an einen Ort, wohin die Außerirdischen noch nicht vorgedrungen waren, wo die digitale Kommunikation noch funktionierte. Sie suchten Zuflucht. Sie fürchteten die Invasion, die Vernichtung. Sie rannten um ihr Leben. Sie brauchten Vorräte. Sie riefen: »Aufmachen!« Einer, mit einer Statur wie ein Ringkämpfer, brüllte: »Rückt das Essen raus!« Dann der Schrei eines Mädchens: »Mama.« Und danach die Frauenstimme: »Ihr zerquetscht sie! Sie kriegt keine Luft!« Alles ging rasend schnell. Die Menschen drängten nach und schreckten zugleich zurück. Ein Geschiebe, ein Gerangel. Sie stemmten sich gegen die Schultern, den Rücken, das Gesicht der anderen, um sich von ihnen zu lösen, und verkeilten sich so nur noch mehr ineinander. Der Ringer schwieg jetzt und kraulte durch das Gewimmel, doch plötzlich hatte er eine Planke in der Hand, Teil einer Bauabsperrung, und drosch damit gegen die Scheibe, ein Prellbock, das Krachen der Tür, das Kreischen des Mädchens, dann ein Wimmern, und beim nächsten Anlauf sprengten sie den Eingang, rannten durch die Splitter, stießen den Filialleiter zur Seite, der gegen die Stellagen mit den Schokoriegeln fiel.

Ich sah, wie sie das ganze Geschäft ausraubten. Wer hätte sie aufhalten können? Hatten sie denn nicht durchaus recht? Sie mussten sich das Essen holen. Sie konnten, auch wenn sie wollten, gar nicht dafür bezahlen. Mich störte nicht das Plündern. Es war der Beutezug, die Verwüstung, der Überfall. Die Waren wurden nicht aufgeteilt. Sie schnappten sie einander vor der Nase weg.

Aber inmitten dieses Durcheinanders stand der Athlet, der mit dem Brett die Scheibe eingeschlagen hatte. Er stürzte sich nicht auf die Lebensmittel. Er rannte nicht mit einem Einkaufswagen durch die Gänge, um abzuräumen. Er schaute auf die schluchzende Kleine und ihre Mutter hinab, die bei ihr auf dem Boden kauerte und sie hielt. Ein Handwerker im blauen Arbeitsgewand wollte eben an ihm vorbeigehen, den hielt er an, redete auf ihn ein und zeigte dabei auf die beiden. Dann langte er einfach in dessen Korb und nahm eine Schokolade heraus, um sie dem Kind zu reichen.

Der Filialleiter sagte: »Seit fünf Jahren bin ich für Sie da, und jetzt tun Sie, als würden Sie mich nicht mehr kennen?«

Einer schob einen Einkaufswagen voller Spirituosen an ihm vorbei.

»Sie hätten das Kind glatt überrannt«, klagte die Mutter.

Darauf der Ringer: »Willst du ein Eis, Kleine?«

Weiter hinten rangelten zwei miteinander. Es ging um das eine, um das letzte Stück Brot.

Vor dem Elektroladen war bereits eine Traube. Ein kleiner Mann sagte: »Vergessen Sie es. Er ist nicht da.«

Worauf er dann warte, fragte ich. Er brauche einen Generator. Worum es bei mir denn gehe? Ein schmächtiger Kerl mit behaarten breiten Händen, in einem signalroten Anorak. Er sah aus, als könnte er wissen, wie das Getriebe eines Aufzugs funktionierte. »Ein Kind im Fahrstuhl? Das klingt schlimm. Versuchen Sie es bei der Chemiefabrik.« Er meinte eine kleine pharmazeutische Anlage, die am Rande des Viertels lag. Dort, so sagte er, würde ich womöglich Werkarbeiter finden, die mir Tipps geben oder helfen würden.

Ich rannte los. Ehe ich den Betrieb erreicht hatte, sah ich die Rauchwolke. Hier war niemand, den ich um Hilfe hätte bitten können. Der ganze Block war in Aufruhr. Ein Mann in Anzug und Krawatte taumelte auf mich zu, vielleicht ein Manager der Pharmafirma. »Eine Gasexplosion. Ausfall aller Systeme.« Mir kamen andere entgegen, die nach Luft rangen, husteten und keuchten. Einer in weißem Labormantel stützte sich an einem Haustor ab und übergab sich mit lautem Würgen. Er war kalkweiß und hielt sich mit letzter Kraft aufrecht. Ich wollte umkehren. Ich dachte an meinen Nachbarn und sein Kind. Ich dachte an Astrid, die auf mich wartete. Ich wusste, wie unverantwortlich es war, mich dem Katastrophenort weiter zu nähern. Aber ich konnte nicht anders. Ich sah den Laboranten, der erbrochen hatte, zu Boden sinken. Ich eilte zu ihm, doch er winkte ab. Nichts. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Ich öffnete ihm sein Hemd. Er setzte sich auf. Plötzlich rief jemand, der Qualm verziehe sich wieder. Das Schlimmste sei vorbei. Zugleich erklärte ein anderer: »Einer von denen ist noch drinnen.«

Die Menschen näherten sich vorsichtig dem Gebäude, vor dem sie eben geflohen waren. Sie schlichen sich an und gingen dabei gebückt, nahmen hinter Autos Deckung, einige Männer, jüngere, hatten die Führung übernommen. Den Schal, den sie bisher um den Hals gewickelt hatten, schoben sie nun über Mund und Nase. Manche hatten Stöcke in der Hand, andere irgendwo aufgelesene Flaschen, einer sogar ein Beil.

Dann kam er heraus. Ein Wesen in einem zahnpastaweißen Raumanzug. Einen goldverspiegelten Helm auf dem Kopf, und überall entwuchsen seiner Kleidung kleine Antennen und Sensoren. Ich war fasziniert von dieser Gestalt. Greifhandschuhe, breite Stiefel. Er hielt ein schneeweißes Instrument, eine riesige Spritze oder eine Panzerfaust vielleicht, mit der er sich auf uns Menschen zubewegte. Er schnaufte schwer durch sein Atemgerät. Einige Schritte noch, und er stand vor einem jungen Mann im Kapuzenpullover, der hinter einem Kastenwagen Schutz gesucht hatte. Der Fremde hob seine Waffe und richtete sie auf ihn, doch da riss der junge Mann einen kleinen Prügel aus der Tasche seines Hoodies. Ich schrie noch: »Nein! Lass das! Das ist chancenlos.« Aber er hörte nicht auf mich. Er stürzte sich auf den Außerirdischen, schlug ihm seine Waffe weg, und nun ging ein Johlen durch die Menge. Sie stürmten voran. Sie warfen ihn um. Sie hackten auf ihn ein. »Bringt ihn nicht um«, rief einer, »sonst kommen andere!«

Aber es war zu spät. Das Beil durchtrennte seine Kleidung, er schrie, doch sie verstanden ihn nicht, weil die Kugelhaube die meisten Laute schluckte. Nur ein fernes Gluckern drang durch. Der Anzug färbte sich rot.

»Halt. Nicht!« Ein Mann stürmte aus der Fabrik. »Aufhören! … Das ist der Feuerwehrmann. Vom Katastrophenschutz«, und nun erst hielten sie inne und wichen zurück, alle gleichzeitig, und ich verstand selbst nicht, wieso mir entgangen war, dass vor uns ein Mensch gestanden hatte.

»Aber sein Lasergeschoss …«, stammelte der mit dem Beil.

Es war nur ein Feuerlöscher, umhüllt von weißem Schaum.

Plötzlich ging das Licht in der Eingangshalle der Fabrik wieder an. Eine Sirene ertönte. Mobiltelefone summten und klingelten, spielten fröhliche Melodien, als wäre nichts geschehen.

Aus einem Wagen war ein Radio zu hören. Die Erkennungsmelodie von Tschuljapjew, dann eine tiefe Stimme, entschieden und tröstlich zugleich: »Achtung. Das ist eine wichtige Durchsage. In den letzten Stunden sind alle elektrischen Systeme zusammengebrochen. Das Problem wird eben behoben.« Es hieß, Intensivstationen seien bereits wieder versorgt. Die Wasserverteilung sowie die Kläranlagen würden rasch funktionstüchtig gemacht. Wer noch in einem Aufzug festsitze, werde bald befreit sein. Die Rettungskräfte versuchten, so schnell wie möglich zu helfen. Die Feuerwehr sei ausgerückt. Zunächst gehe es darum, Kraftwerke wieder in Gang zu setzen. Sie sprachen vom Katastrophenalarm in mehreren Atommeilern. Ohne Kühlanlagen drohe überall ein Super-GAU. Die Kernschmelze … Dann die Anweisung, in welchen Gebieten sich niemand im Freien aufhalten solle. Festes Gemäuer aufsuchen. Gut abduschen. Keine Nahrungsmittel vom Feld verzehren. Jodtabletten einnehmen. Wenn möglich, Schutzraum aufsuchen. Radiodurchsagen anhören. Und wieder die Aufforderung: Ruhe bewahren.

Zum Schluss folgte die Meldung, die uns noch mehr verunsicherte als alles, was wir bisher gehört hatten: Nicht die extraterrestrischen Gäste seien für den Zusammenbruch des Stromnetzes verantwortlich gewesen. Die Schuld daran liege alleinig im menschlichen Bereich. Die Führung einer Atommacht hatte beinahe die Erde vernichtet, um sie von den Eindringlingen aus dem All zu befreien. Der Knopf war schon gedrückt. Das Schlimmste konnte indes verhindert werden. Buchstäblich in letzter Sekunde. Es seien höchstwahrscheinlich die Außerirdischen gewesen, die alle Systeme lahmgelegt und uns vor den eigenen Nuklearraketen gerettet hätten. Ohne sie wären wir wohl verloren gewesen.

Die Menge stand vor dem Wagen und lauschte den Nachrichten. Wir starrten einander an. Uns einte die Scham. Erschöpfung. Verwirrung. Zu viele Neuigkeiten für einen Vormittag. Der Tote vor dem Fabrikgelände. Eine Leiche aus unserem Multiversum. Die Täter waren längst verschwunden, aber es blieb das Gefühl, den Mann gemeinsam ermordet zu haben.

Noch verstanden die meisten nicht ganz, was geschehen war. In diesen wenigen Stunden waren wir bereit gewesen, Verbrechen zu begehen. In diesen wenigen Stunden hatte die Menschheit beinahe einen Krieg gegen sich selbst begonnen. Wir waren von den Außerirdischen daran gehindert worden. Sie hatten uns vor unseren eigenen Waffen bewahrt. Sie hatten die totale Kontrolle über uns.

Mein Smartphone brummte. Eine SMS. »Wo bist du?« Und gleich darauf: »Komm nach Hause!«

2

Wir blieben die ganze Nacht wach. Wir lagen im Bett. Astrid griff mehrmals nach dem Laptop, um die neuesten Nachrichten nicht zu verpassen. Ich erzählte ihr, was ich gesehen hatte. Verwandte riefen uns an. Andere schickten E-Mails. Lebenszeichen auf Facebook. Auch Notrufe wurden dort gepostet, doch ebenso Meldungen aus dem Verkehrstumult. Die Mutter eines Freundes hatte einen Unfall überlebt. Eine Karambolage auf der Stadtautobahn. Drei Flieger waren irgendwo über dem Ozean verschwunden. Dazwischen die wechselseitigen Versicherungen, wohlauf zu sein. Immer dieselbe Frage: Wo wart ihr, als es geschah? Stell dir vor, wir waren in der Garage, als das Licht ausging, und fanden nicht hinaus. Postings: Ich habe den Weltuntergang verschlafen. Ich war am Flughafen — zum Glück noch nicht im Flieger. Ich war im Kühlraum. Auf der Straße im Stau. Vollkommen allein mitten auf dem Land. In der Waschstraße. Wir redeten von den Plünderungen, den Ausschreitungen, den Morden. Im Radio wurde von der Atommacht erzählt, die ohne Not den Angriff befohlen hatte. Im Fernsehen ein Bericht über Rettungseinsätze. Auf Twitter eine Unzahl von Links. Katastrophenalarm am Staudamm. Betriebsstörungen im Atomkraftwerk. Verdacht auf den Super-GAU. Zugleich das Misstrauen, ob all den Durchsagen und Angaben zu glauben sei. Ich sagte Astrid, es werde alles gut, und als sie leise nickte, drehte ich den Kopf weg, um ihr nicht in die Augen blicken zu müssen.

Es war noch dunkel, und ich versuchte einzuschlafen, doch ehe ich in den Schlummer versank, hörte ich einen Knall. Ich fuhr hoch. Irgendwo draußen war ein Motorrad gestartet worden. Astrid fasste meine Hand und drückte sie fest. Sie kuschelte sich an mich, aber anders als sonst fügten wir uns nicht recht zusammen. Was geschehen war, blieb zwischen uns.

Am nächsten Morgen rief Astrids Freundin an. Ihr Vater sei gestorben. Ein Herzinfarkt im Dunkel der U-Bahn. Stundenlange Panik, kein Wasser. Nein, sagte Astrids Freundin, sie brauche keine Hilfe. Wirklich nicht. Sie sagte: »Den Umständen entsprechend.«

Kurz darauf meldete sich Jup Bitter, mein Chefredakteur. Zu der Zeit war smack.com einfach ein digitales Magazin für Kochkunst. Lokalbeschreibungen. Rezepte. Gourmetkritiken. Diätvorschläge. Noch kannten uns nur Interessierte. Jup und ich hatten das Medium gemeinsam erfunden, doch er war der Eigentümer. Das Kulinarische wurde kritisch und die Kritik kulinarisch serviert. Wir gingen den Nahtstellen zwischen Gesellschaft und Politik, zwischen Küche und Kultur nach. Meine Artikel erschienen auf unserer Website, und dort wurden auch meine Sendungen gestreamt.

Jup sagte: »Wir sind heute offline. Bleib zu Hause.«

»Wieso?«

»Ich übernehme nicht die Verantwortung. Wer weiß, was draußen noch alles passiert.«

»Kann nicht einer von den Jungen zumindest recherchieren?«

»Was denn? Dieses neue Spitzenrestaurant?«

»Das ist sicher wieder zu.«

»War es so schlecht?«

»Es geht jetzt nicht um Gourmetfragen!«

»Eben. Wir haben geschlossen. Heute und morgen.«

»Das Thema ist Hunger, Jup! Das ist unsere Chance. Eine einmalige Gelegenheit. Die Leute wissen nicht, was sie ihren Kindern morgen zu essen geben sollen. Mittlerweile werden die Läden leer geräumt. Siehst du keine Nachrichten? In manchen Gegenden wird um Nahrungsmitteltransporte gekämpft. Die Menschen haben Angst. Weißt du nicht, was geschieht, wenn die tägliche Mahlzeit dreimal hintereinander ausfällt? Was glaubst du, was die Eltern dann machen.«

»Und was hat das mit uns zu tun? Nichts! Ohne Essen keine Gastrosophie und kein Gourmetkritiker. Wir schreiben über neue Küchenmethoden. Wir präsentieren ausgefallene Rezepte. Das ist unsere Spezialität.«

»Das interessiert doch jetzt niemanden mehr. Die Leser wollen wissen: Wovon sollen wir uns ernähren? Was kommt auf den Tisch? Wir müssen das aufgreifen. Wie lange ist das Wasser genießbar? Was könnte vergiftet sein? Was tun bei einer Kernschmelze? Drohen Viren aus dem All? Was darf ich überhaupt noch essen? Das sind unsere Themen. Ob dir das schmeckt oder nicht.«

»Ich weiß schon. Smack.com wird dazu berichten.«

»Dann sehen wir uns in einer Stunde?«

»Heute und morgen kommt mir niemand in die Redaktion.«

»Ich will aber.«

»Übermorgen, Sol. Bis dahin wird sich alles beruhigt haben.«

»Wovon redest du?«

»Es kann nur besser werden.«

»Wer sagt das?«

»Der Chefredakteur«, antwortete Jup und legte auf.