8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Patrimonium

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Studium der Theologie

- Sprache: Deutsch

Jeder, der sich dem Studium der Theologie widmet, sollte beachten, dass die Auslegung der Heiligen Schrift (Exegese), insbesondere die des Neuen Testaments, nie im luftleeren Raum geschieht. Gerade dort, wo wir uns um das reine Wort Gottes bemühen, spielen nicht nur unser eigener Glaube oder eben Unglaube eine Rolle, sondern auch zeitbedingte Anschauungen. Dieses Lehrbuch zeigt auf, dass gerade die angeblich neutrale und vorgeblich unvoreingenommene Auslegung der gesamten neueren Schulexegese der Bibel massiv von bestimmten Philosophien beeinflusst wird. Auch diese Exegeten gingen nicht unbelastet an die Texte heran, sondern standen häufig sogar in inniger biographischer Verflechtung mit maßgeblichen Philosophen ihrer Zeit. Daher sollte man selbst Schulmeinungen einem kritischen Blick unterziehen, statt sie leichtgläubig für reines Gotteswort zu erachten. Ehrlich sollte man sagen, unter welchem Einfluss man steht und möglichst den Philosophien nur soweit folgen, als sie die Bibel nicht bevormunden und eigene Vorstellungen diktieren. Denn – und dies muss berücksichtigt werden – viele Philosophen stehen bereits auf den Trümmern ihres Glaubens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Klaus Berger

Die Bibel und ihre

philosophischen Feinde

Studium der Theologie (Bd. 1)

Patrimonium-Verlag 2015

Impressum

1. Auflage 1986

© Verlag Katholisches Bibelwerk

unter dem Titel »Exegese und Philosophie«

ISBN 3-460-04231-1

© 2015

2. überarb. Auflage

Patrimonium-Verlag

In der Verlagsgruppe Mainz

Alle Rechte vorbehalten

Erschienen in der Edition PatrimoniumTheologicum

Patrimonium-Verlag

Abtei Mariawald

52396 Heimbach/Eifel

www.patrimonium-verlag.de

Gestaltung, Druck und Herstellung:

Druck & Verlagshaus Mainz GmbH

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.verlag-mainz.de

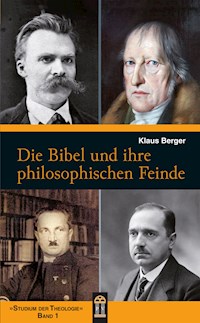

Abbildungsnachweise:

Umschlag v. oben links im Uhrzeigersinn: »Nietzsche187a« by F. Hartmann - Photography by F. Hartmann in Basel. Scan processed by Anton (2005). Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nietzsche187a.jpg# – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1831_Schlesinger_Philosoph_Georg_Friedrich_Wilhelm_Hegel_anagoria.JPG# – http://2.bp.blogspot.com/-UpP2NygVr98/UXFqx8Yf_6I/AAAAAAAAAgc/Ze9AsCRStfE/s1600/Bultmann.jpg – http://blog.nielskoschoreck.de/wp-content/uploads/2015/02/Martin-Heidegger.jpg

ISBN : 978-3-86417-065-2

Vorwort

Dass Thema »Exegese und Philosophie« betrifft sowohl Glanz als auch Fragwürdiges in der deutschen exegetischen Tradition seit der Aufklärung. Als ich in den Jahren 1970-1974 als Neutestamentler in Leiden (Niederlande) begann, wurde mir das immer wieder deutlich. Denn meine Studenten und Kollegen stießen mich regelmäßig auf den betont systematischen Charakter »meiner« exegetischen Tradition. Die Studenten in Heidelberg brachten dann eine neue Nuance in das Thema hinein, da sie nicht aufhörten, danach zu fragen, wie denn eine Hermeneutik des Neuen Testaments im Zeitalter nach Bultmann aussehen müsse und könne. Die historischen und systematischen Reflexionen dieses Buches verstehen sich als ein erster Beitrag zur Beantwortung dieser Frage. Die Frage »Exegese und Philosophie« wurde schließlich erneut aktuell, als Peter Huschke sein Dissertationsvorhaben über »Die Freiheit von der Sorge im Neuen Testament« begann und es sich als sinnvoll erwies, den intensiven Querverbindungen zwischen Heidegger und Bultmann bezüglich dieses Themas nachzugehen.

Schließlich widmete ich dem Thema ein neutestamentliches Seminar im WS 1983/84, dessen Teilnehmern dieses Büchlein gewidmet sei. Denn sie haben die ersten, etwas unsicheren Schritte ihres Lehrers auf oftmals fachfremdem Gebiet mit Großmut ertragen und mir in vielem weitergeholfen. Ich wünsche mir, daß sich die Leser dieses Buches dem Verhalten dieser Studenten anschließen möchten.

Das Thema »Exegese und Philosophie« hat auch bedeutende ökumenische Dimensionen, die mit den Stichworten »sola scriptura« und »natürliches Denken« anzudeuten sind. Herrn Prof. Merklein und dem Verlag Katholisches Bibelwerk schulde ich daher Dank für ihre Arbeit und für die Möglichkeit zur Publikation in dieser Reihe, die, was Inhalte und Autoren betrifft, seit langem interkonfessionellen Charakter trägt.

Heidelberg, im Januar 1986

Klaus Berger

KAPITEL I

Historische Einführung

Literatur: Anz, W.,Idealismus und Nachidealismus, in: Theologie und Philosophie im 19. Jahrhundert (Die Kirche in ihrer Geschichte), Göttingen 1975. – Dibelius, M., Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Urchristentum, Göttingen 1925. – Flückinger, F., Die protestantische Theologie des 19. Jahrhunderts (Die Kirche in ihrer Geschichte), Göttingen 1975. – Gerdes, H., Das Christusbild Sören Kierkegaards verglichen mit der Christologie Hegels und Schleiermachers, Düsseldorf 1960. – Hartlich, Chr. und Sachs, W., Der Ursprung des Mythosbegriffes in der modernen Bibelwissenschaft, Tübingen 1952. – Holtzmann, H., Ueber die sog. praktische Auslegung des Neuen Testaments, in: Protestantische Monatshefte 2 (1898) 283-291. – Ders., Die philosophische Periode der Auslegung und Auslegungskunst, in: ibid., 4 (1900) 173-181. – Kahlert, H., Der Held und seine Gemeinde, Frankfurt 1984. – Leese, K., Philosophie und Theologie im Spätidealismus. Forschungen zur Auseinandersetzung von Christentum und idealistischer Philosophie im 19. Jahrhundert, Berlin 1929. – Mehlhausen, ]., Dialektik, Selbstbewußtsein und Offenbarung. Die Grundlagen der spekulativen Orthodoxie Bruno Bauers in ihrem Zusammenhang mit der Geschichte der theologischen Hegelschule dargestellt, Bonn 1965. – Perlitt, L., Vatke und Wellhausen. Geschichtsphilosophische Voraussetzungen und historiographische Motive für die Darstellung der Religion und Geschichte Israels durch Wilhelm Vatke und Julius Wellhausen (BZAW 94), Berlin 1965. – Schaeffler, R., Die Wechselbeziehungen zwischen Philosophie und katholischer Theologie, Darmstadt 1980. – Schellong, D., Bürgertum und christliche Religion. Anpassungsprobleme der Theologie seit Schleiermacher (ThEx 187), München 1975. – Schlatter, A., Die philosophische Arbeit seit Cartesius nach ihrem ethischen und religiösen Ertrag. Vorlesungen an der Universität Tübingen gehalten (BFChrTh 10,4.5), Gütersloh 1906. – Senft, Chr., Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Die Theologie des 19. Jahrhunderts zwischen Orthodoxie und Aufklärung (BHTh 22), Tübingen 1956. – Smend, R., De Wette und das Verhältnis zwischen historischer Bibelkritik und philosophischem System im 19. Jahrhundert, in: ThZ 14 (1958) 107-119. – Ders., Universalismus und Partikularismus in der Alttestamentlichen Theologie des 19. Jahrhunderts, in: EvTheol 22 (1962) 169-179. – Stuhr, P. F., Das Verhältnis der christlichen Theologie zur Philosophie und Mythologie, Berlin 1842.

1. Notwendigkeit und Zielsetzung dieses Buches

Das Buch dokumentiert und reflektiert ein interdisziplinäres Verhältnis. Bisher wurde dieses nur zu einzelnen Entwürfen geleistet (vgl. den Aufsatz von H. Holtzmann um 1900 für hegelianische Exegese und die Diskussion um den Ansatz Bultmanns in den Bänden der Reihe Kerygma und Mythos). Mit der Absicht, einen möglichst breiten Überblick zu geben, verbinden sich folgende Interessen: a) ein erkenntnistheoretisches und hermeneutisches Interesse richtet sich auf die Frage nach der schlichten Notwendigkeit philosophischer Reflexion in verschiedenen Stadien der Exegese; b) ein systematisches Interesse fragt nach der Art und Möglichkeit, wie man trotz der offenkundigen Verquickung von Exegese und Philosophie am Offenbarungsanspruch der Schrift, ja am Prinzip sola scriptura festhalten konnte und kann; c) ein ökumenisches und kirchenpolitisches Interesse fragt danach, wie sich die Kirchen der Reformation trotz anfänglicher und immer wieder aufbrechender Abneigung gegen »Philosophie« gerade im Herzstück protestantischer Theologie, bei der Auslegung der Schrift, auf Philosophie haben einlassen müssen; d) ein ethisches Interesse läßt danach fragen, was bei dem Sich-Einlassen der Exegese auf Philosophie jeweils aus dem autoritäts- und machtkritischen Potential der historisch-kritischen Methoden geworden ist; e) ein religiöses Interesse regt zu der Frage an, ob nicht im Kampf um die Begegnung zweier Disziplinen nicht nur ein großartiges Stück Dogmengeschichte entstanden ist, sondern auch wichtige spirituelle Werte verloren gegangen sind.

2. Der Aufbau des Buches

Das Zentralstück dieses Buches bilden fünf Kapitel, in denen jeweils ein Exeget mit dem oder den Philosophen konfrontiert wird, zu dem/denen er in engem Kontakt gestanden hat. Jeweils zu Anfang des Kapitels wird dargestellt, wie dieser Kontakt biographisch zu lokalisieren ist. Die Auswahl erfolgte nach den Namen, die auch in der heutigen Exegese noch eine bedeutende Rolle spielen: F. C. Baur, D. F. Strauß, F. Overbeck, W. Bousset und R. Bultmann. – Eine ganze Reihe keineswegs unwichtiger Namen konnte – vor allem wegen des begrenzten Umfangs, aber auch wegen der Gefahr der Wiederholung der Gesichtspunkte – nicht so ausführlich behandelt werden. Das wird jedoch ansatzweise in den folgenden Abschnitten dieser Einführung nachgeholt. Es war das Bestreben, möglichst keine wichtige Position ungenannt bleiben zu lassen. Der Schlußteil des Buches versucht einen systematischen Zugang zu den skizzierten Problemen zu gewinnen, und hier sollen die oben unter 1. formulierten Fragen, so weit es geht, auch beantwortet werden. Da die wichtigeren Quellentexte – zumal bei den Autoren des 19. Jahrhunderts – oft nur schwer zugänglich sind und selbst in Heidelberg nicht selten nur per Fernleihe zu bestellen waren, werden sie auszugsweise als Belege in Anmerkungen geboten.

3. Kurzdarstellung der in diesem Buch nicht weiter bhandelten Positionen in chronologischer Abfolge

a) Im Jahre 1833 beklagte G. Billroth in der Vorrede zu seinem Kommentar zum Ersten Korintherbrief (von der modernen Exegese ist dieser verdienstliche Kommentar wie so vieles andere vergessen), daß die Exegese – kaum dem Einfluß der Orthodoxie entwachsen – nun dem philosophischen und religiösen Interesse der Aufklärung untertan geworden sei.1 Dagegen habe sich die streng-grammatisch vorgehende Richtung erhoben (der Name G. B. Winer fällt), und in deren Sinn habe der Römerbrief-Kommentator L. J. Rückert eine voraussetzungslose Exegese gefordert.2 Gegen diese Position der Voraussetzungslosigkeit wendet sich nun G. Billroth vehement und wirft ihr Naivität und Blindheit vor.3

Billroth rechnet mit drei Stadien: Orthodoxie, Aufklärung (,»Positivismus«) und »neue Philosophie« (Hegelianismus). Obwohl der Name Hegel nicht fällt, gibt er ausdrücklich an, daß die von ihm selbst verwendeten Begriffe alle in diesem System Sinn und Platz haben und nicht von ihm selbst her willkürlich gemeint sind.4 Er vergleicht seine Begriffe mit grammatischen Termini, die man eben erst begreife, wenn man das System der Grammatik zuvor studiert habe. Den Ansatz Billroths nenne ich mit Absicht an erster Stelle, weil er ein völlig klarer Fall grundsätzlicher und reflektierter Übernahme einer philosophischen Terminologie für Exegese ist. Das läßt sich dann auch in Einzelheiten vielfältig nachprüfen: 1 Kor 8,3 wird ausgelegt auf die Immanenz Gottes im Menschen hin, für die die Bedingung eine Aufgabe des Fürsichseins und der Selbstheit sei.5An 1 Kor 15,27 wird trinitarische Dialektik exerziert,6 und besonders eindrucksvoll ist die Reflexion über Auferstehung in 1 Kor 15,38: Auferstehung ist die Identität des endlichen und des unendlichen Lebens des Menschen, und daher verwendet Paulus den an sich widersprüchlichen Titel »pneumatischer Leib«.7 Daß σῶμα/Leib vielleicht gar nicht – wie es bei σάρξ (Fleisch) der Fall ist – einen strikten Gegensatz zu Geist bilden muß, wird freilich nicht bedacht.

Billroth rechtfertigt sein Vorgehen: Alle Exegeten haben Voraussetzungen, die Philosophie kann das zeigen.8 Die Exegese hat vielmehr eine wichtige Mittlerfunktion zwischen der »unmittelbaren Religion« und der Dogmatik, sie muß deshalb über Begriffe aus beiden Bereichen verfügen.9Die Exegese hat die Aufgabe, aus der zeitgenössischen »Accomodation« den Geist, das wahrhaft Vernünftige, herauszuholen.10 Ausdrücklich wird betont, daß dabei keine Allegorie betrieben wird (a.a.O., S. IX), vielmehr ist das leitende Modell das von Vorstellung und Begriff: Der Inhalt ist in der Bibel in der Form der Vorstellung gegeben, die Exegese muß ihn in die Form des Begriffs umsetzen.11 Denn es gibt nur eine einzige Wahrheit. Indem Exegese das tut, wird sie theologisch.12 Der mögliche Vorwurf der Allegorie wird auch damit zurückgewiesen, daß gesagt wird, der Begriff bleibe nicht für sich und die Vorstellung sei nichts Niederes.13 H. Holtzmann wird fast 70 Jahre später dem Vorgehen Billroths wie auch dem verwandter Exegeten14 immerhin bescheinigen müssen, daß sie interessant waren, vieles Richtige gesehen haben und keineswegs überall blind gegen exegetische Zusammenhänge waren.15 Doch Holtzmann selbst optiert nicht für ein perfektes System, sondern für ein offenes, etwa im Sinne Lessings.16 – Billroth hatte als unmittelbare »philosophische« Vorstufe in der Geschichte der Exegese die Aufklärungerwähnt und sie keineswegs als eindeutig positiv dargestellt. – Ich nenne im folgenden stichwortartig einige wichtige Aspekte des Verhältnisses von Exegese und Philosophie, die aus dieser Zeit herrühren und die für die folgende Diskussion von Belang waren:

b) Bei G. E. Lessing wird einerseits das Thema des Verhältnisses von Vernunft und Offenbarung mehrfach und ausführlich behandelt,17 zum anderen steht Lessing aber auch in einer spiritualistischen Tradition der Auslegung des Johannesevangeliums, denn er sieht mit der Zeit der Aufklärung jetzt die Zeit des Parakleten gekommen.18 In seiner Schrift »Über den Beweis des Geistes und der Kraft. 1. Schreiben« von 1778 fallen die berühmten und vieldiskutierten Sätze über den garstigen Graben, der sich zwischen historischer Gewißheit und Vernunftgewißheit auftut und den niemand überspringen kann.19 Damit ist das Thema genannt, das bis hin zu R. Bultmann die Diskussion wie kein anderes bestimmt. Immer wieder wird man versuchen, die religiöse Gewißheit allein auf der Innerlichkeit zu begründen und von den historischen Ereignissen unabhängig zu machen. Dieses ist eine eindeutig aufklärerische Linie, die bis in die Gegenwart reicht.

c) Von überragender Bedeutung für die spätere Diskussion sind aber vor allem die Schriften I.Kants, besonders auch die Schrift über »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« von 1793 (A). Kant gibt in dieser Schrift exegetische Anweisungen: Die moralische Besserung als eigentlicher Zweck aller Vernunftreligion ist auch das Prinzip aller Schriftauslegung.20 Moralität der Menschen hervorzubringen ist dabei zugleich auch der einzige zureichende Beglaubigungsgrund der Schrift. Dieses nennt Kant die »authentische« Auslegung der Schrift. Es konnte nicht ausbleiben, daß spätere Exegeten Kant mit dieser Auslegung in das Gefilde der praktischen Theologie verwiesen.21 – Aber auch Kant selbst kennt neben der praktischen Auslegung die »doctrinale«, die »mit historischen Kenntnissen und Kritik« die Schrift auslegt »aus dem Zustande der Sitten und der Meinungen der damaligen Zeit« und der es besonders um die jüdischen Bestandteile des Evangeliums gehen müsse. In der Bergpredigt fällt für Kant der authentische mit dem doctrinalen Sinn zusammen, beim Paulinismus und den Wundererzählungen gehen beide auseinander.22 Wir halten fest: Bei Kant ist der Gegensatz zwischen theoretischer (wissenschaftlicher) und praktischer (moralischer, erbaulicher) Exegese scharf ausgeprägt und kaum vermittelt. – Für das Prinzip rationalistischer, philosophisch begründeter Exegese lassen sich eine Reihe von Vorläufern Kants nennen.23 – Dem Einfluß Kants werden wir in dieser Arbeit auf Schritt und Tritt begegnen. Durch den Marburger Neukantianismus wurde diese Philosophie bis in die Gegenwart hinein virulent.

d) G.W. F. Hegel(1770-1831) hat für die protestantische Theologie eine Bedeutung, die mit der des Thomas v. Aquin für die katholische Theologie vergleichbar ist. Unter einem Teilaspekt ist W. Kern kürzlich dieser Bedeutung nachgegangen.24 Als Exegeten unter seinem Einfluß werden in diesem Buch F. C. Baur und D. F. Strauß behandelt (Kap. II und III). Zu nennen sind aber auch der Göttinger Georg Christian Rudolf Matthäi (1831: »Neue Auslegung der Bibel zur Erforschung und Darstellung ihres Glaubens«; 1835: »Übersicht der Fehler der neutestamentlichen Exegese«; 1837: »Auslegung des Evangeliums Johannis zur Reform und Auslegung desselben«; 1853: »Auslegung des Vaterunsers nach dem höchsten Grundsatze der Auslegung des Neuen Testaments«) und Leonhard Usteri (1799-1833, ab 1823 in Zürich und Bern), dessen »Entwickelung des paulinischen Lehrbegriffs« 1832 schon in 4. Auflage erschien. – Der Bedeutung der Geschichtsphilosophie Hegels für die alttestamentliche Exegese bei W. Vatke und J. Wellhausen ist L. Perlitt (1965) nachgegangen.

e) J. G. Fichte (1762-1814) wird in seiner Bedeutung für die neutestamentliche Exegese zumeist unterschätzt. Eine bedeutende Rolle spielt hier (wie ähnlich auch bei Lessing, Hegel und Goethe) das JohannesEv in idealistischer Interpretation.25 Diese Rezeption der johanneischen Theologie geht in ihren Grundzügen bereits auf Joachim v. Fiore zurück, der das »dritte Reich« (nach dem Reich des Vaters und des Sohnes) als das Reich der Freiheit des Geistes erwartet und damit eine Auslegung der Parakletvorstellung des JohEv liefert. Für Joachim sind die Spiritualen die Träger dieses Reiches. Lessing griff den Gedanken auf: In seiner »Erziehung des Menschengeschlechtes« (§ 86-90) läßt er das johanneische Zeitalter mit der deutschen Klassik beginnen26 – sie ist die Zeit des neuen, ewigen, geistigen Evangeliums.

Durch eine Reihe von Elementen ist diese Auslegung des JohEv und ihre Wirkungsgeschichte, die bis zur Perversion des Begriffes »Drittes Reich« führte, im JohEv selbst vorbereitet: Das Gesetz ist eine vergangene Epoche (Joh 1,17), der »Geist weht, wo er will« (Joh 3,8), auf die Zeit Jesu folgt die des Parakleten, der in vieler Hinsicht die Zeit Jesu überbietet und erst in »alle Wahrheit einführt« (Joh 14-16). Allein die Liebe gilt als Gebot und ist hier so deutlich wie nirgends sonst Kanon im Kanon. Schließlich kennt das JohEv keine kirchliche Hierarchie, und das Judentum wird zusammen mit der Welt schroff beurteilt (Dualismus). Alle diese Elemente werden in der idealistischen Auslegung, die bei Fichte ihren Höhepunkt erlangt, auf die nicht mehr kirchliche und nicht mehr sakramentale Gemeinde der Philosophen bezogen, für die auch die christologischen Dogmen obsolet geworden waren (Joh 16,26 f. nach dieser Auslegung). Hegel hat im Sinne von Joh 15,15 den Vatergott gegen den Herrgott ausgespielt. Auch in seiner Schrift »Der Geist des Christentums und sein Schicksal« (1798. 1800) spielt das JohEv eine große Rolle, da der Prolog auf das Verhältnis des Allgemeinen und des Besonderen hin ausgelegt wird.

Bei Fichte spricht man seit der »Wissenschaftslehre« von 1804 von einer »johanneischen Periode« in seinem Denken. Am stärksten sind die johanneischen Züge ausgeprägt in seiner »Anweisung zum seligen Leben« sowie in der 7. und 13. Vorlesung der »Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters«. Durchgehende Tendenzen sind in diesen Schriften: a) Johannes wird gegen Paulus gestellt als die Urgestalt des Christentums. Paulus steht für die beiden Konfessionen als der »Verderber« des Christentums, Johannes dagegen vertritt das Evangelium der menschenfreundlichen Gottesliebe. Paulus steht für das Räsonnement, Johannes für den »inneren, praktisch zu entwickelnden Wahrheitssinn der Menschen«. b) Aus dem Prolog des JohEv wird die absolute Einheit des menschlichen Daseins mit dem göttlichen gefolgert, denn der Logos steht für das Bewußtsein überhaupt. c) Das JohEv betont nicht den Verstand, sondern den inneren, praktisch zu entwickelnden Wahrheitssinn des Menschen (Joh 7,17). – Für die spätere Exegese des JohEv wurden aus der »Anweisung zum seligen Leben« besonders folgende Züge wichtig: I. Angesichts des johanneischen Christus wird mehrfach betont, daß nicht das Historische und nicht der historische Glaube selig mache, nur das »Metaphysische«. II. Joh 5 wird auf präsentische Eschatologie gedeutet. III. Jedes Eingreifen Gottes durch äußere Wunder wird abgelehnt. – Alle diese Züge treten in veränderter Gestalt als wichtige Stützpfeiler der Exegese Bultmanns in seinem Kommentar zum JohEv wieder auf. Daß Bultmann im übrigen in seinem Johannes-Kommentar so häufig auf Hölderlin-Zitate zurückgreift, ist ein weiterer Hinweis auf die nachhaltige Bedeutung dieser Epoche für die spätere Exegese.

Selbst der Kantianer J. F. Fries, der uns später als Inspirator W. Boussets wiederbegegnen wird, gibt seiner 1814 erschienenen Schrift »Julius und Evagoras oder: Die neue Republik« ein doppeltes johanneisches Motto: »Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben lasset für seine Freunde« auf der Titelseite und »Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht« auf der Rückseite des Titelblattes.

Unabhängig von seiner sonstigen Paulusdeutung nimmt Fichte den Ausdruck Buchstabe – Geist idealistisch auf in seiner Schrift »Über Geist und Buchstabe in der Philosophie« (1794) und in der 7. Vorlesung der »Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters«.

In jüngster Zeit hat vor allem E. Bloch (Atheismus im Christentum, Frankfurt 1968, S. 212-218) anhand von Joh 17 die philosophische Tradition der Johannesdeutung wiederaufgenommen (gegen jede »Herrengott-Idee«).

f) Auch in der linkshegelianischen Richtung behält die idealistische Auslegung des JohEv Bedeutung. Für L. Feuerbach (1804-1872) ist das Wesen des Christentums vor allem durch 1 Joh 5,16 erfaßt: Der Satz »Gott ist die Liebe« bedeutet für ihn, daß Gott von der Liebe nicht verschieden ist, so daß man den Satz auch umdrehen kann: »Allein die Liebe ist Gott«. Als Göttliches ist Liebe der Inbegriff des Menschlichen. Auch Joh 1,14 spielt für Feuerbach eine große Rolle: Der Satz, daß Gott Mensch wurde, bedeutet eigentlich: Der Mensch ist der wahre Gott.

Karl Marx schreibt im Anklang an Rom 8,22.26: »Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist.«27 Der sich aus dem Kontext ergebende Sinn: Statt in dieses Seufzen einzustimmen, soll der Mensch selbst Abhilfe schaffen. Exegetisch gesehen ist freilich zu fragen, ob nach Paulus durch die Gabe des Pneuma nicht die Zukunft bereits manifest (auch im Handeln der Christen) begonnen hat.

F. Engels hat 1883 in einem feuilletonistischen Artikel die ApkJoh als älteste und wichtigste Schrift des Neuen Testaments bezeichnet, da sie den revolutionären, antirömischen Charakter des Urchristentums am klarsten zum Ausdruck brächte (K. Rudolph, in: D. Hellholm (Hrsg.), Apocalypticism..., Tübingen 1983. 784). – Umfänglichere Behandlung hätte der für die Synoptikerfrage wichtige Bruno Bauer(1809-1882) verdient, dessen Weg vom »orthodoxen« Hegelianismus zu atheistischer Religionskritik von J.Mehlhausen (1965) dargestellt worden ist.

g) Von dem großen Judaisten FranzDelitzsch(1813—1890)28 liegen uns recht unterschiedliche Stellungnahmen zur »Philosophie« vor. In seiner Schrift »Wissenschaft, Kunst, Judenthum ...« von 1838 äußert er sich negativ über jede Verbindung von Philosophie und Theologie überhaupt.29 Die Schrift wurde freilich für Kreise aus der Erweckungsbewegung verfaßt und richtet sich vor allem gegen Rationalismus und Materialismus.30 Andererseits kann man jedoch bei Delitzsch so etwas wie »metaphysischen Idealismus« nachweisen, was sich anhand der Verwendung der Begriffe »Idee«, »Ideal«, »idealistisch« zeigen läßt.31 Vor allem aber aus einem Brief an J. Ch. K. v. Hofmann vom 26. 3. 1859 wird ersichtlich, daß sich Delitzsch Hegel und Schelling verpflichtet weiß. Das »innerste Bewußtsein des denkenden Subjekts« bringt er mit Gal 2,20 zusammen, von dieser Innerlichkeit des Subjekts müsse Wissenschaft ausgehen. Von Schelling übernimmt Delitzsch vor allem den Begriff des Organischen (Natur als Gesamtorganismus). Descartes, Hegel und Schelling verdanke er »Erkenntniß des Organischen mit den im Begriffe liegenden Beziehungen der Einheit, Mannigfaltigkeit, des Lebens, des Zweckes und der Entwickelung«32. In einem ergänzenden Brief vom Samstag vor Lätare 1859 weist Delitzsch aber auch auf Gefahren im absoluten Idealismus.33 Aus alledem wird deutlich, daß Delitzsch der Philosophie Berechtigung einräumt, wenn es um die Definition der Aufgabe und Eigenart von Wissenschaft und Denken geht. Eine Verbindung mit theologischem oder gar spezifisch exegetischem Denken ist nur indirekt erweisbar.

h) AdolfSchlatter (1852-1930) publizierte im Jahre 1906 an der Universität Tübingen gehaltene Vorlesungen unter dem Titel »Die philosophische Arbeit seit Cartesius nach ihrem ethischen und religiösen Ertrag«. Die Schrift gibt reichlich Gelegenheit, Schlatters Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition zu erfahren, und seine eigene Bewertung philosophischen Denkens wird insbesondere aus dem Schlußabschnitt deutlich. An die Stelle des methodischen Zweifels bei Descartes setzt er »Bejahung« und »Glaube« als Vorverständnis.34 Bedeutsam ist, was Schlatter über die Beschäftigung des Philosophen mit dem menschlichen Leben sagt: Was die Philosophen tun, ist Verständigung des menschlichen Lebens mit sich selbst, und dem habe der Theologe ernste kritische Aufmerksamkeit zu widmen.35 Diese Position ist dem späteren Vorgehen Bultmanns außerordentlich ähnlich. Denn auch nach Bultmann geht es der Philosophie um das menschliche »Dasein« (vgl. unten S. 141). Auch darin besteht trotz unterschiedlicher Terminologie Übereinstimmung, daß der Philosoph »wertvollen Stoff für unser Erkennen« liefere.36 Positiv trägt die Philosophie daher zum Anliegen der Dogmenbildung bei,37 und die Philosophie ist nötig, denn ohne Denken gibt es kein Erkennen.38Lebendiges Dogma gibt es aber nur, wenn alle am Erkennen teilhaben (vgl. Anm. 37). – Die Bedeutung der Philosophie liegt nach Schlatter mithin in zwei Elementen: Sie informiert über das Selbstverständnis des Menschen, und sie liefert ihren Beitrag zur Formulierung kirchlicher Lehre.

i) Im Zusammenhang mit W. Bousset und R. Bultmann begegnet immer wieder der Name des Marburger Religionsphilosophen Rudolf Otto (1869-1937), der in seinem Buch »Reich Gottes und Menschensohn. Ein religionsgeschichtlicher Versuch«, München 1934 auch neutestamentlich tätig war. Für Bousset wurde R. Otto als Mitbegründer des Neufriesianismus wichtig (vgl. auch die zu Kap. V angegebene Literatur über R. Otto). R. Otto ist darin Kantianer, daß für ihn das wirklich Religiöse historischer Kritik unzugänglich bleibt (vgl. dazu auch H. Kahlert, 1984, S. 84). So ist für ihn Auferstehung Jesu ein rein geistiger Vorgang in den Seelen der Jünger.

In seiner Arbeit über E. Lohmeyer (s. Anm. 40) gibt E. Esking in dem Kapitel »Die exegetische Neuorientierung im Lichte der religionsphilosophischen Entwicklung« (VII, S. 109-119) einen ersten instruktiven Überblick über die fundamentale Bedeutung des Marburger Neukantianismus (Cohen, Windelband, W. Herrmann) für exegetische Fragestellungen vor allem in den beiden ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Immanuel Kant beginnt in dieser Zeit seinen eigentlichen Siegeslauf in der Exegese (W. Bousset, Moderne positive Theologie, 1907, S. 4), und das Motiv der Hinwendung der Exegese zur Philosophie in dieser Zeit erblickt E. Esking wohl zu recht in dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit (S. 107).

j) AlbertSchweitzer (1875-1965)39 ist wie R. Otto Philosoph und Exeget in einer Person. Seine philosophischen Ansätze (Wille zum Leben, Ehrfurcht vor dem Leben, Bedeutung der Arbeit der Menschen und der menschlichen Natur) hängen mit dem Vitalismus (H. Bergson), sicher aber auch mit A. Schopenhauer und F. Nietzsche zusammen. Über seine eigene Philosophie sagt A. Schweitzer (Selbstdarstellung, Bern/Leipzig 1919, S. 38f):

»Wenn meine Philosophie der Ehrfurcht vor dem Leben als eine Synthese von Schopenhauer und Nietzsche bezeichnet worden ist, habe ich gegen diese Charakterisierung nichts einzuwenden. Mit Schopenhauer hat sie gemein, daß sie auf jede Erklärung der Welt verzichtet und den Menschen einem rätselhaften, leidvollen Geschehen unterworfen sein läßt. Mit Nietzsche geht sie in der Welt-und Lebensbejahung und in der Erkenntnis, daß Ethik irgendwie mit Welt- und Lebensbejahung zusammenhängen müsse …«

Bei Schopenhauer bewegt Schweitzer das Mitleid mit der Kreatur, während die Lebensverneinung ihn abstößt. Bei Nietzsche zieht ihn die Lebensbejahung an, die Fundierung im Willen zur Macht stößt ihn ab. An Nietzsche schätzt er, daß er die Krise bezüglich der Geltung der überlieferten Idee des Guten offenbar gemacht hat. Wo liegt die Verbindung zum Neutestamentler? Durch Jesu desillusionierenden Tod (negativ) und durch paulinische Mystik (positiv) wurde die Möglichkeit einer wirklichen Ethik begründet: Es bleibt die Religion der Liebe, und Jesus bleibt Autorität des Willens zum Leben (für andere). Die Lebensphilosophie hat daher eine Bedeutung für das, was »übrigbleibt« nach Vollzug der Exegese.

k) E. Lohmeyer (1890-1946) steht insbesondere in seinem Buch »Kyrios Jesus« (Heidelberg 1928) deutlich unter dem Einfluß idealistischer Philosophie (Neukantianismus der Prägung Windelbands und Rickerts, vermittelt durch R. Hönigswald 1875-1947). Für die Beurteilung und Wirkung Lohmeyers hat sich dieses eher negativ ausgewirkt.40 1) Wiederum systematischer Philosoph und Exeget in einer Person ist Paul Ricoeur.41 Die wichtigsten Beiträge zu der hier interessierenden Fragestellung lieferte er in seinem Aufsatz zur Hermeneutik R. Bultmanns,42 als Beitrag zur modernen Diskussion um Metaphern43 und auch als strukturalistische Musterexegese.44 Unübersehbar ist die Bedeutung P. Ricoeurs für einige Richtungen der Exegese und Hermeneutik der Befreiungstheologie.

m) Zumindest teilweise läßt sich ein Wiederaufleben hegelianischer Gedanken konstatieren für die unter dem Motto »Offenbarung als Geschichte« seit 1961 um W. Pannenberg in Erscheinung getretenen Exegeten (für das Neue Testament: U. Wilckens). Konkrete Auswirkungen – etwa des Ansatzes von der »Selbstoffenbarung Gottes« – sind in der Exegese vor allem in den Frühschriften dieser Gruppe nachweisbar.45 n) Schließlich sucht P. Stuhlmacher in seinem – primär forschungsgeschichtlich angelegten – Buch »Vom Verstehen des Neuen Testaments« (Göttingen 1979) Anschluß an die Philosophie H. G. Gadamers zu gewinnen.46 Die konkreten Auswirkungen dieses Ansatzes in der Exegese harren noch der Feststellung.

In den philologischen Nachbardisziplinen der Exegese wächst die Einsicht in philosophiegeschichtliche Bedingtheit verwendeter Interpretationsmodelle.47

1 »Die Exegese der neutestamentlichen Schriften hat in dem letzten halben Jahrhundert zwei Stadien durchlaufen, und in neuester Zeit ihren Lauf auf dem dritten begonnen. Nachdem ihr, besonders seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, die starre Orthodoxie so harte Fesseln angelegt hatte, daß unter denselben jede freiere Bewegung verhindert wurde, und der großartige Geist, in welchem die Häupter der Exegese im Jahrhundert der Reformation gewirkt hatten, fast gänzlich untergegangen und vergessen war, zeigte sich in der zweiten Hälfte des genannten achtzehnten der wohltätige Einfluß der von allen Seiten immer mehr hereinbrechenden Aufklärung. Man schüttelte jene schweren Fesseln ab, man gab die Inspirationstheorie auf, man lernte die Bibel, wenn man an ihre Auslegung gehen wollte, vorerst wie jedes andere Buch ansehen und ihren Inhalt frei zu prüfen. – Allein die Aufklärung wirkte nicht bloß negativ, befreiend, sondern auch positiv, selbständig neu gestaltend. So wohlthätig die erstere Seite ihrer Wirksamkeit gewesen war, so verderblich wurde die zweite. Denn wenn die Exegese aus der einen Befangenheit so eben frei gemacht war, so wurde sie dafür sofort in eine zweite gefesselt. Dem Einflusse der Orthodoxie war sie entwachsen, aber sie wurde dem philosophischen und religiösen Interesse der Aufklärung unterthan. So zeigte sich die größte Inconsequenz. Einerseits wollte man frei und unbefangen prüfen und alle Autorität der Bibel, wenigstens so lange man exegesierte, dahingestellt sein lassen: andererseits konnte man die letztere selbst doch für die praktischen Zwecke nicht entbehren, und mußte sich inzwischen damit begnügen, in ihr einen seinem eigenen philosophischen und religiösen Standpunkte angemessenen Sinn nachzuweisen« (G. Billroth, Commentar zu den Briefen des Paulus an die Corinther, Leipzig 1833, S. III—IV).

2 »Der Interpret des Paulus soll nämlich, meiner Überzeugung nach, sich seines eigenen Ichs durchaus entledigt, und dagegen, so viel nur irgend möglich, die ganze Individualität des Apostels angezogen haben. Er soll nicht mit seinem Kopfe denken, nicht mit seinem Herzen empfinden, nicht von seinem Standpunkt aus betrachten, sondern ganz auf die Stufe treten, auf welcher der Apostel stand, nichts wissen, als was dieser wußte, keine Ansicht haben, welche er nicht hatte, keine Empfindung hegen, die ihm unbekannt war ... Kurz er muß ganz Paulus zu seyn bestreben ... Der Exeget des N.T. als solcher hat wegen der Bedeutung, die das N.T. für die christliche Kirche als Quell und Norm ihrer theologischen Erkenntnis hat, gar kein System und darf keins haben, weder ein dogmatisches, noch ein Gefühlssystem, er ist, wiefern er Exeget ist, weder orthodox, noch heterodox, weder Supernaturalist, noch Rationalist, noch Pantheist, oder was es sonst für -isten geben mag; er ist weder fromm noch gottlos, weder sittlich noch unsittlich, weder zart empfindend noch gefühllos; denn er hat bloß die Pflicht zu erforschen, was sein Schriftsteller sagt, um dies als reines Ergebniß dem Philosophen, Dogmatiker, Moralisten, Asketen usw. zu übergeben. Die Nichtbefolgung dieses so augenscheinlich nöthigen Gesetzes hat von Origenes bis auf unsere Zeit ihren nachtheiligen Einfluß auf die Exegese zu äußern nicht aufgehört« (L. J. Rückert, Commentar über den Brief Pauli an die Römer, Leipzig 1831, S. IX-X).

3 »Allein nichtsdestoweniger ist der ganze Standpunkt, von dem aus sie gemacht werden, ein unstatthafter, weil abstracter. Es würde hier zu weit führen, diese Unstatthaftigkeit theoretisch aus dem Begriffe des Erkennens darzuthun. Es müßte vor allem darauf aufmerksam gemacht werden, daß sich der erkennende Geist zu dem Gegenstande seiner Erkenntniß nicht wie ein äußerliches verhält, sondern daß das Erkennen eben in der Aufhebung der Schranke zwischen Subject und Object besteht, – daß es also ein Widerspruch ist, zu verlangen, jemand solle einen fremden Gedanken, oder gar ein System von fremden Gedanken, einen zusammenhängenden Lehrbegriff selbst begreifen und anderen darlegen, ohne seine eignen Ansichten (um diesen Ausdruck hier zu gebrauchen) an denselben heranzubringen. Alle vermeintlich noch so reine Empirie treibt sich über sich selbst hinaus« (G. Billroth, Commentar zu den Briefen des Paulus an die Corinther, Leipzig 1833, S. Vf.).

4 »Nach meinem Darfürhalten kann aber die Exegese, wenn sie ihr drittes Stadium glücklich durchlaufen will, die neuere Philosophie nicht ignorieren; sie wird vielmehr mit innerer Notwendigkeit zu ihr hingeführt, und zwar dies gerade, je unbefangener zu sein sie sich vorgesetzt hat … Uebrigens versteht es sich von selbst, daß ich für die Beurtheilung dieser Seite meines Commentars Bekanntschaft mit der genannten Philosophie in Anspruch nehme und voraussetze, schon deshalb, weil man sonst vielleicht gar wähnen könnte, die von mir gebrauchte Terminologie, z. B. in den Worten: Moment, aufheben, Identität, Unendlichkeit u.s.w. sei eine willkührliche und ins Blaue hineingehende, da doch alle diese Termini ihren bestimmten wissenschaftlichen Sinn und Platz im System haben, außerhalb dessen aber so wenig verstanden werden können, als etwa irgend ein grammatischer Terminus bevor man Grammatik studiert hat« (G. Billroth, a.a.O., S. X-XI).

5 (Zu 1 Kor 8,3:): »Wenn aber jemand Gott liebt …, dann weiß sich Gott in ihm … Damit sie dies aber werden, dazu ist die Liebe, d.h. das Aufgeben des Fürsichseins, der Selbstheit, die Bedingung … So stimmt die Paulinische Lehre mit der der neueren Philosophie und der aus ihr entstandenen speculativen Dogmatik überein (vgl. Daub, Theologumena S. 118 und 138; Marheineke, Dogmatik S. 256ff., Rosenkranz, Encyklop. S. 105)« (G. Billroth, a.a.O., S. 114f.).

6 (Zu 1 Kor 15,27): »Das Walten Gottes als des Geistes ist die höhere Einheit, in welcher das Walten des Vaters (Schöpfers) und des Sohnes als Momente aufgehoben und erhalten sind. Es ist nicht möglich, ohne speculativ-didaktische Auffassung einen vernünftigen Sinn in die Worte des Apostels zu bringen, d. h. sie zu begreifen: ohne dieselben … fließt alles in einen trüben, unterschiedslosen Pantheismus zusammen …« (G. Billroth, a.a.O., S. 221).

7 (Zu 1 Kor 15,38): »Was ist er nun aber, dieser pneumatische Leib? Schon der Ausdruck ist paradox: Geist und Leib sind dem abstracten Verstände so harte, unüberwindliche Gegensätze, daß er es aufgeben muß und auch willig aufgiebt, ihr Verhältniß zu begreifen. Wie kann Paulus diese beiden Gegensätze zu einem Begriffe verknüpfen? Wir antworten, weil sie in der Tat und wirklich schon verknüpft und geeinigt sind. Die Auferstehung ist die Identität des endlichen und unendlichen Lebens des Menschen; als solche enthält sie zwei Momente: das Werden des Unendlichen zum Endlichen, und das des Endlichen zum Unendlichen …« (G. Billroth, a.a.O., S. 230).

8 »Doch es bedarf gar nicht solcher theoretischen Erörterungen, wir brauchen nur auf die Erfahrung zu verweisen: es ist noch kein Exeget da gewesen, der nicht irgend ein System, sei es auch das einfachste und abstracteste, seiner Exegese, wenn er anders in derselben auf Erörterungen über die dogmatischen Ansichten seines Schriftstellers einging, zum Grunde gelegt hätte … er kann ferner doch nicht bloß die Ausdrücke, die der Schriftsteller gebraucht hat, wörtlich wiederholen, sondern muß sie in seine eigenen und die seinen Lesern geläufigenumsetzen: dies setzt aber schon Ansichten, Principien voraus, die erst selbst wieder einer weiteren Begründung bedürfen, und so nothwendig auf das Gebiet der Philosophie verweisen« (G. Billroth, Commentar zu den Briefen des Paulus an die Corinther, Leipzig 1833, S. VI).

9 »… aber, fragen wir, in welcher Form? Mit den bloßen Anschauungen, Vorstellungen des Schriftstellers kann die wissenschaftliche Dogmatik nichts anfangen: … Soll also die Exegese eine Brücke sein zwischen dem Boden der unmittelbaren Existenz der Religion in Anschauung und Vorstellung und dem der Dogmatik …, so ist es nötig, daß sie der Sprache, die in beiden geredet wird, mächtig ist. Deshalb spielen in ihr das rein philologische und das dogmatische Moment in einander über« (G. Billroth, Commentar zu den Briefen des Paulus an die Corinther, Leipzig 1833, S. VI).

10 »Die Dogmatik will das wahrhaft Vernünftige, den Geist, der sich im Christenthum geoffenbart hat, erkennen. Da aber dieser Geist eben in der Offenbarung in eine zeitliche Erscheinung eingetreten ist, so wurde er auch von Menschen einer durch eine bestimmte Zeit bedingten Bildung erfaßt. Diese Menschen waren zunächst die Apostel und ihre Bildung die des jüdischen Glaubensbewußtseins. Wenn daher auch der in Christo Mensch gewordene λόγος das neue, das christliche Glaubensbewußtsein hervorrief, dessen Ausdruck die Wahrheit in ihrer unmittelbaren Gestalt ist, so faßten sie doch oft die christliche Wahrheit nur im jüdischen Glaubensbewußtsein auf …, daß sowohl Christus, als dieApostel … sich oft der jüdischen Vorstellung bewußt accomodiert haben« (G. Billroth, Commentar zu den Briefen des Paulus an die Corinther, Leipzig 1833, S. VII).

11 »Allein die theologische Auslegung der Bibel erkennt nicht zwei Wahrheiten neben einander an, sondern es ist ihre Aufgabe, denselben Inhalt, der in der Bibel in der Form der Vorstellung gegeben ist, in die Form des Begriffes umzusetzen« (G. Billroth, a.a.O., S. IX).

12 »Darüber Erörterungen anzustellen und in den biblischen Vorstellungen die Idee, welche in ihnen ihre unmittelbare Existenz gefunden hat, nachzuweisen, dessen kann sich die Exegese nicht überheben, wenn sie anders eine theologische sein will. Denn nur dadurch leistet sie etwas, wovon die Dogmatik unmittelbaren Nutzen ziehen kann« (Es folgt ein längeres Zitat aus Vatkes Rezension zu Pelt, Thessalonicherbriefe aus dem Jahrb. f. Wiss. Kritik 1830) (G. Billroth, Commentar zu den Briefen des Paulus an die Corinther, Leipzig 1833, S. VIIf.

13 »Dadurch wird aber die Vorstellung nicht als etwas niederes abgestreift, zurückgelassen, sondern nur zur immanenten Vorstellung erhoben. Der Begriff, wie er sich in der Dogmatik entwickelt, will nicht etwas für sich, neben und außerhalb der Vorstellung sein, ebensowenig als das Unendliche etwas neben und außer-halb des Endlichen ist« (G. Billroth, a.a.O. S. IXf.).

14 Vgl dazu etwa K(C)onrad Stephan Matthies, Erklärung der Pastoralbriefe, Greifswald 1840. – Ders., Erklärung des Briefes Pauli an die Galater, Greifswald 1833. – Ders., Erklärung des Briefes Pauli an die Epheser, Greifswald 1834. – Ders., Erklärung des Briefes Pauli an die Philipper, Greifswald 1835.

15 »Aber all‘ der willkürlich und pedantisch eingetragene Schulquark kann die Thatsache nicht verdecken, daß es spekulative Elemente im paulinischen Lehrbegriff gibt, welchen dieser Exeget gerechter geworden ist, als es vor ihm die rationalistische und nach ihm eine gelehrte Vorsicht und mehr noch kirchlich-dogmatisch bedingter Reserve beflissene Exegese vermocht hat, welche ebenso sehr darauf ausgeht, die spekulativen Zusammenhänge in den Dunst allgemeiner religiöser Empfindungen, Anschauungen oder auch Bekenntnisse aufzulösen, wie sie andrerseits die mehr mythologisch oder rein phantasiemäßig bedingten Züge der religiösen Weltanschauung möglichst zu glätten und auszutilgen strebt. Man belächelt vornehm die naive Begriffsseligkeit des Hegelianers, welcher bei der Exegese von 1 Kor 15 die Auferstehung für die Identität des Endlichen und des Unendlichen erklärt (S. 230). Aber das hinderte denselben doch keinen Augenblick an der richtigen Erfassung der realistischen Parusie- und Auferstehungsgedanken des Apostels (S. 211 f.) und an der genauen Unterscheidung von modernen Unsterblichkeitsideen« (H. Holtzmann, 1900, S. 229f.).

16 »Aber neben einer Wahrheit, die sich im System fertig darbietet, gibt es auch eine stets werdende Wahrheit im Sinne Lessings; es gibt eine in steter Läuterung und Bereicherung begriffene Weltanschauung, deren relative Wahrheit die Voraussetzung für alle unsere Beurteilung früherer Geistesprodukte bildet. Dies die Form, in welcher die allgemeine erkenntnistheoretische Zwangslage sich auf dem speciellen Gebiet ankündigt, das uns hier beschäftigt. Die Voraussetzungslosigkeit, für die man sich im Namen der Wissenschaft begeistert, kann eben niemals zur Standpunktlosigkeit herabgemindert werden« (H. Holtzmann, Die philosophische Periode der Auslegung und Auslegungskunst, in: Protest. Monatshefte 4 [1900] 173-181, 180).

17 Vgl. dazu jetzt: W. Gericke, Sechs theologische Schritten Gotthold Ephraim Lessings (Quellen, NF 3), Berlin 1985, 1. Teil: »Lessings theologische Gesamtauffassung« (S. 9-62).

18 Vgl. W. Gericke, ibid., 18 ff.

19 »Aber nun mit jener historischen Wahrheit in eine ganz andre Klasse von Wahrheiten herüber springen, und von mir verlangen, daß ich alle meine metaphysischen und moralischen Begriffe darnach umbilden soll; mir zumuten, weil ich der Auferstehung Christi kein glaubwürdiges Zeugnis entgegen setzen kann, alle meine Grundideen von dem Wesen der Gottheit darnach abzuändern: wenn das nicht eine μετάβασιςεἰςἄλλογένος, ist; so weiß ich nicht, was Aristoteles sonst unter dieser Benennung verstanden. Man sagt freilich: aber eben der Christus, von dem du historisch mußt gelten lassen, daß er Tote erweckt, daß er selbst vom Tod erstanden, hat es selbst gesagt, daß Gott einen Sohn gleichen Wesens habe, und daß Er dieser Sohn sei. Das wäre ganz gut! Wenn nur nicht, daß dieser Christus gesagt, gleichfalls nicht mehr als historisch gewiß wäre. Wollte man mich noch weiter verfolgen und sagen, ›O doch! das ist mehr als historisch gewiß; denn inspirierte Geschichtsschreiber versichern es, die nicht irren können‹: So ist auch das, leider, nur historisch gewiß; daß diese Geschichtsschreiber inspiriert waren und nicht irren konnten. Das, das ist der garstige breite Graben, über den ich nicht springen kann, so oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe. Kann mir jemand hinüber helfen, der tu‘ es; ich bitte ihn, ich beschwöre ihn. Er verdient einen Gotteslohn an mir« (G. E. Lessing, Über den Beweis des Geistes und der Kraft [1. Schreiben], ed. W. Gericke, Berlin 1985, S. 117).

20 »Wenn also gleich eine Schrift als göttliche Offenbarung angenommen worden,so wird doch das oberste Kriterium derselben als einer solchen, sein, ›alle Schrift von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung u.s.w.‹ und da das letztere, nämlich die moralische Besserung des Menschen, den eigentlichen Zweck aller Vernunftreligion ausmacht, so wird diese auch das oberste Princip aller Schriftauslegung enthalten. Diese Religion ist ›der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet‹ … Alles Forschen und Auslegen der Schrift muß von dem Princip ausgehen, diesen Geist darin zu suchen, und ›man kann das ewige Leben darin nur finden, sofern sie von diesem Princip zeuget‹« (I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, ed. K. Kehrbach, S. 118).

21 »Er ist aber in seinem guten Recht, sobald er sich darüber klar ist, daß der ganze Begriff des Reiches Gottes für uns Heutige seinen Wert nicht sowohl dem apokalyptischen Zeitkostüm, darin er im Neuen Testament auftritt, als vielmehr dem darunter verborgenen, keimkräftigen Gedanken eines letzten Zieles der menschheitlichen Entwicklung, eines letzten Zweckes des dieselbe leitenden Gottes verdankt. Die Ideen, welche Kant und Ritschl im Reich Gottes ausgedrückt fanden, beanspruchen somit für die wissenschaftliche Auslegung eine nur sehr bedingte, für die praktische dagegen allgemeine Geltung« (H. Holtzmann, Ueber die sog. praktische Auslegung des Neuen Testaments, in: Protest. Monatshefte 2 [1898] 283-291, S. 290).

22 Vgl. H. Holtzmann, Die philosophische Periode der Auslegung und Auslegungskunst, in: Protest. Monatshefte 4 (1900) 173-181, 176.

23 Vgl. außer Descartes und Spinoza: Ludwig Meyer, Philosophia sacrae scripturae interpres (1666, neuherausg. v. Semler 1776); Ludwig Wolzogen, De scripturarum interprete contra exercitatorem paradoxum (1668; Gegenschrift zu Meyer, dennoch des Socinianismus verdächtigt). – Balthasar Bekker, De betoverde weereld, Leeuwarden 1691 (»Bezauberte Welt«). – Ferner: Hermann Alexander Roell (gest. 1718).

24 W. Kern, Eine Wirklinie Hegels in deutscher Theologie: Christusereignis und Gesamtmenschheit, in: ZKTh 93 (1971) 1-28.

25 Vgl. dazu besonders: H. Timm, Fallhöhe des Geistes, 1979 und: ders., Geist der Liebe, 1975.

26 Über die Quellen Lessings: D. Mahling, Die johanneische Kirche, das ewige Evangelium und das dritte Reich, in: NkZ 26 (1915) 571-632.

27 K. Marx, Aus den Deutsch-Französischen Jahrbüchern (1843/44), C: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: Frühschriften, Stuttgart 1953, 207-224. 208. – Vgl. dazu auch: Rich, A., Die kryptoreligiösen Motive in den Frühschriften von Karl Marx, in: ThZ 7 (1951) 192-209.

28 Vgl. dazu: S. Wagner, Franz Delitzsch, Leben und Werk (BEvTh 80), München 1978.

29 (Über das Geschick der Theologie:) »… greulich verkehrt …wie Wachs oder Thon in beliebige Fratzenbilder geknetet, je nachdem der Pseudotheolog zu der Schule dieses oder jenes philosophischen Sektenstifters, Kant, Fichte, Schelling, Hegel oder Anderer gehörte … Man legte selbst die Bibel aus, als wäre sie eben das Werk eines Philosophen, durch dessen Brille man sie beaugenscheinte. Der Geist Gottes wurde für nichts erklärt, und die Philosophie wurde zum Geiste Gottes gemacht« (F. Delitzsch, Wissenschaft, Kunst, Judenthum. Schilderungen und Kritiken, 1838, S. 15-19).

30 S. Wagner, a.a.O., S. 433.

31 S. Wagner, a.a.O., S. 381-388.

32 S. Wagner, a.a.O., S. 435.

33 S. Wagner, a.a.O., S. 436.

34