5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Die brennende Ablehnung des Alphas ist eine rohe, emotionale Werwolf-Romanze über Zurückweisung, die tiefer reißt als Klauen – und über eine Verbindung, die sich nicht auslöschen lässt.

In der Nacht, in der das Schicksal sie an den mächtigsten Alpha der Region bindet, erwartet sie Annahme, Schutz und eine Zukunft, die längst geschrieben scheint. Stattdessen wird sie öffentlich abgelehnt – verstoßen mit Worten, die sie brechen, beschämen und aus dem Rudel ausradieren sollen, das eigentlich ihr Zuhause hätte sein müssen.

Doch Ablehnung macht sie nicht schwächer.

Sie entfacht etwas Gefährliches.

Während Geheimnisse aus der Asche steigen und der Alpha das Gewicht des Mate-Bandes spürt, das er zu zerstören versuchte, ist sie nicht länger die Frau, die er zurückgelassen hat. Sie ist stärker, wilder – und nicht bereit, sich einem Schicksal zu beugen, das sie schon einmal lebendig verbrannt hat.

Mit Leidenschaft, die von Schmerz durchzogen ist, Machtkämpfen zwischen Rudeln und einer Bindung, die nicht schweigen will, liefert Die brennende Ablehnung des Alphas eine fesselnde Reise aus Herzschmerz, Widerstandskraft und Vergeltung – in der Liebe geprüft wird, Stolz seinen Preis hat und Ablehnung verheerende Folgen trägt.

Perfekt für Leserinnen und Leser, die lieben:

- Werwolf-Romance mit „Rejected Mate“-Trope

- Starke Heldinnen, die aus Verrat aufstehen

- Alpha-Dominanz, Reue und echtes Bereuen

- Hohe emotionale Spannung und Slow Burn

- Dunkle Romantik mit Redemption-Arc

Stattdessen wurde sie zu dem Feuer, dem er nicht entkommen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

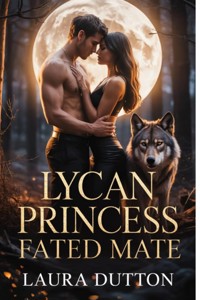

Die brennende Ablehnung des Alphas

Laura Dutton

Copyright © 2025 byLaura Dutton

Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Autors in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf andere Weise reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder übertragen werden.

Die Informationen in diesem E-Book sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und vollständig. Alle Empfehlungen erfolgen ohne Gewähr seitens des Autors oder des Verlags. Autor und Verlag übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen.

Inhaltsverzeichnis

PROLOG

Die Glocke läutet, Blut regiert

Ein Duft, der eigentlich nicht auftreten sollte

Er sah mich tot an und lächelte.

Falsch beansprucht

Die Ablehnung, die auf dem Campus für Aufsehen sorgte

Ich habe nicht gebettelt. Ich bin einfach gegangen.

Alte Brücken brennen schnell

Ausreißer werden nicht gerettet

Southside Pack, No Soft Life

Neuer Name. Neue Regeln.

Feuer unter meiner Haut

Wenn ich ausraste, brennen alle.

Training wie ein Problem

Er kam auf der Suche. Ich war nicht zu Hause.

Entschuldigungen heilen keine Narben.

Das Mädchen, das er abgewiesen hat, wurde in die Rangliste aufgenommen.

Feinde tragen Schulfarben

Spielaufbau nach dem siebten Drittel

Brennende Ablehnung, brennende Hände

Die Wahrheit des Alphas ist nicht schön

Ich hasse es, dass ich dich immer noch spüre

Wähle: Rache oder Erlösung

Kriegsgerede auf der Tribüne

Entführt von Leuten, die meinen Namen kennen

Er hat mich nicht gerettet. Ich habe mich selbst gerettet.

Kameradschaft? Nö. Komplize.

Die Nacht, in der die Schule zum Schlachtfeld wurde

Asche bettelt nicht um Liebe

EPILOG

PROLOG

Das Erste, was ich spürte, war Hitze.

Nicht die angenehme Art. Nicht die, bei der einem die Sonne ins Gesicht scheint. Das war die Art, die unter die Haut kriecht und dort sitzt, als wollte sie einen herausfordern, sie aufzukratzen. Mein Spind wurde zugeschlagen, das metallische Klirren war so laut, dass es alle Blicke auf sich zog, aber niemand sagte etwas. Das tun sie nie. Die Blicke weichen schnell aus, wenn Ärger droht.

Ich schmeckte Blut. Ich war noch nicht getroffen worden, aber mein Mund füllte sich trotzdem damit, als ob mein Körper schon vor mir wusste, was kommen würde.

Der Flur roch komisch.

Schweiß. Angst. Etwas Scharfes, Wildes, das mir die Brust zuschnürte. Wölfe reden immer von Geruch, als wäre es Poesie. Für mich fühlte es sich an wie ein Warnsignal. Wie eine Sirene, die zum Laufen aufforderte, und meine Füße weigerten sich, sich zu bewegen.

Er war dabei.

Nicht nah genug, um mich zu berühren, aber nah genug, um eine Rolle zu spielen. Er lehnte sich mit seinen Kumpels, die wie Bodyguards Wache hielten, an die Spinde, lachte laut und beanspruchte einen Raum, der ihnen nicht gehörte. Er sah mich nicht sofort an. Das war noch schlimmer. Als er es schließlich tat, war es langsam. Träge. Als wüsste er schon, wie das enden würde.

Da traf es mich wie ein Blitz.

Hart. Schnell. Ohne um Erlaubnis zu fragen.

Mir stockte der Atem. Meine Knie gaben fast nach. Etwas schnürte sich in meiner Brust zusammen, unsichtbar, aber schwer, wie eine Kette, die mich festhielt. Ich krallte mich an den Rand des Spinds, um nicht umzufallen, meine Fingernägel kratzten am Metall, und in diesem Moment atmete er tief ein.

Sein Lächeln veränderte sich.

Nicht groß. Nicht zufrieden. Einfach nur scharfkantig.

„Oh nein, verdammt noch mal“, flüsterte ich.

Die Schulglocke klingelte schrill und plötzlich, doch niemand rührte sich. Die Lehrer waren noch in ihren Räumen. Die Kameras erfassten diesen Flurabschnitt nicht. Das hatten sie so geplant. Immer.

Seine Jungs fingen an zu murmeln. Ich hörte meinen Namen zwischen ihnen hindurchgleiten, verzerrt, hässlich. Die Hitze in mir flammte erneut auf, brannte heller, breitete sich aus wie Benzin. Ich wollte schreien. Ich wollte rennen. Ich wollte etwas zerschlagen. Alles gleichzeitig.

Er stieß sich von den Spinden ab und kam auf mich zu.

Jeder Schritt klang laut, obwohl der Boden kaum knarrte. Die Leute beobachteten das Geschehen vom Rand aus, taten so, als würden sie auf ihre Handys schauen, als ob es sie nicht kümmerte. Dieselben Gesichter, die später schwören würden, nichts gesehen zu haben. Dieselben Münder, die die Geschichte bis zum Mittagessen falsch wiedergeben würden.

Er blieb vor mir stehen.

Zu knapp.

Mein Herz hämmerte, als wollte es mir aus der Brust springen. Ich konnte ihn jetzt riechen – Rauch, Eisen und etwas Dunkles, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Mein Wolf, der jahrelang still gewesen war, regte sich, als hätte er sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet.

Ich hasste sie dafür.

„Alles in Ordnung?“, fragte er.

Seine Stimme war ruhig. Das machte es nur noch schlimmer. Ruhe bedeutete Kontrolle.

Ich antwortete nicht. Wenn ich den Mund aufmachte, könnte etwas Wildes herauskommen.

Er beugte sich vor, gerade so weit, dass ich ihn hören konnte, sonst niemand. „Du riechst nach Ärger.“

Ein Lachen stieg mir in der Kehle auf, trocken und gebrochen. „Warum stehst du dann so nah?“

Seine Augen blitzten auf. Nur einen Augenblick lang. Gold durchdrang die Dunkelheit, und mir stockte erneut der Atem. Die Kette in meiner Brust spannte sich.

Kumpel.

Das Wort krachte wie ein Fluch durch meinen Kopf.

„Nein“, sagte ich, diesmal lauter.

Das haben die Leute gehört.

Er richtete sich auf, sein Blick schweifte durch den Flur, als säße er im Raum. Dann lächelte er wieder. Breiter jetzt. Aufgesetzt. Ein Lächeln, das nur für die Massen bestimmt war.

„Ich mache keine Fehler“, sagte er.

Seine Stimme trug weithin. Köpfe drehten sich um.

„Und ich behaupte nicht, schwach zu sein.“

Stille senkte sich schwer und drückend herab. Selbst die Hitze in mir stockte.

Meine Ohren klingelten. „Was?“

Er wich einen Schritt zurück und hob die Hände, als wäre er unschuldig. Als hätte er nicht vor, mich vor allen bloßzustellen. „Du hast mich schon verstanden.“

Ein paar Lacher ertönten. Nervös. Gemein.

Meine Brust schmerzte. Als würde etwas zerreißen. Mein Wolf schrie auf, roh und panisch, und hämmerte gegen die Mauern, die ich um sie herum errichtet hatte.

„Das kannst du nicht –“, begann ich.

Er unterbrach mich. „Ich weise dich zurück.“

Die Worte trafen härter als jeder Schlag es je könnte.

„Ich lehne diese Bindung ab“, sagte er deutlich und laut. „Ich will dich nicht. Ich brauche dich nicht. Und ich werde mich ganz sicher nicht an dich binden.“

Es fühlte sich an, als ob in meinen Adern Feuer explodiert wäre.

Ich sank auf ein Knie, mir stockte der Atem, vor meinen Augen blitzte es weiß auf. Ein stechender, heißer Schmerz durchfuhr mich, als hätte mir jemand ein Streichholz in die Rippen gezündet und mich ausgelacht, während ich verbrannte. Ich hörte ein Keuchen. Handys wurden gezückt. Jemand flüsterte erneut meinen Namen, diesmal leiser, als ob Mitleid besser schmeckte als Respekt.

Ich wollte verschwinden.

Ich hätte am liebsten den Boden herausgerissen.

Stattdessen drückte ich mich hoch.

Meine Hände zitterten. Meine Beine fühlten sich komisch an. Zu leicht. Zu schwer. Ich wischte mir mit dem Handrücken über den Mund und starrte auf den roten Fleck, der zurückgeblieben war.

Er beobachtete mich, als wäre er neugierig. Als wäre das alles nur Unterhaltung.

Ich sah ihm in die Augen.

„Wenn du glaubst, das sei mein Ende“, sagte ich mit brüchiger, aber laut genug Stimme, „dann weißt du nicht, was du gerade angefangen hast.“

Zum ersten Mal verschwand sein Lächeln.

Ich drehte mich um und ging, bevor er noch etwas sagen konnte. Bevor der Schmerz mich wieder in die Tiefe riss. Bevor das Feuer in mir einen Weg fand, sich zu öffnen und alles zu zerstören.

Ich habe im Flur nicht geweint.

Auch im Badezimmer habe ich nicht geweint. Ich schloss mich in einer Kabine ein, rutschte die Wand hinunter und presste die Faust an den Mund, bis das Zittern nachließ. Mein Wolf lief wütend, verletzt und gefährlich auf und ab. Sie war nicht gebrochen. Sie war wütend.

Gut.

Weil ich nicht betteln wollte.

Ich würde nicht einfach still und leise verschwinden.

Er dachte, eine Zurückweisung sei das Ende der Geschichte.

Er irrte sich.

Es war der Funke.

Und alles, was danach kommt?

Es brennt.

Die Glocke läutet, Blut regiert

Die Glocke klang wie ein Warnschuss an meinen Ohren.

Ich war schon halb durch die Eingangstür, als es klingelte, und das ganze Gebäude geriet in Bewegung, als hätte jemand „Duck dich!“ gerufen. Spinde knallten zu. Schuhe quietschten. Stimmen schwoll an und ab. Und sofort spürte ich es – die ungeschriebenen Gesetze dieses Ortes.

Es waren nicht die Lehrer.

Es lag nicht an den Prinzipien.

Es waren Wölfe.

Nicht die Sorte, die man in Cartoons sieht. Nicht die, über die man online Witze macht. Sondern die echten. Die, die wie ganz normale Schüler aussehen, bis ihre Augen stechend werden und ihr Lächeln fies. Die, die einem die Angst ansehen und es dann auch noch lustig finden.

Ich hielt den Kopf gerade und mein Gesichtsausdruck neutral. Das war jeden Morgen meine erste Aufgabe. Nichts zeigen. Niemanden einladen.

Ich zog meine Kapuze enger um mich, obwohl es nicht kalt war. Meine Finger waren steif, weil ich den Riemen meines Rucksacks so fest umklammert hatte. Als könnte er mich beschützen. Als könnte Stoff verhindern, was diese Schule Leuten wie mir antat.

Die Leute drängten an mir vorbei, als wäre ich Luft.

Eine Gruppe Mädchen lief vorbei, alle mit gleich lackierten Nägeln und gleichem Lachen, glänzenden Lippen und starkem Parfüm. Eine von ihnen musterte mich von oben bis unten und verzog das Gesicht, als ob ich stinken würde. Vielleicht tat ich das ja auch. Bei uns gab es nicht immer warmes Wasser, und manchmal fiel mitten beim Wäschewaschen der Strom aus. Ich schämte mich nicht dafür, aber stolz war ich auch nicht. Ich war einfach nur müde.

Ein Junge stieß so heftig mit der Schulter gegen meine, dass ich ins Straucheln geriet. Er entschuldigte sich nicht. Er drehte sich nicht einmal um. Er ging einfach weiter, als gehöre ihm der Flur.

Ich fasste mich und ging weiter.

„Yo! Rae!“

Ihre Stimme durchdrang den Lärm, als kenne sie mich. Ich drehte den Kopf und sah Tasha, die mir von unten an der Treppe zuwinkte. Sie trug ihr Haar heute zu zwei Zöpfen hochgesteckt, Ohrringe und hatte diesen Gesichtsausdruck, als wäre sie aufgewacht und bereit, es mit der ganzen Welt aufzunehmen.

Ich lächelte nicht. Noch nicht. Aber das beklemmende Gefühl in meiner Brust ließ etwas nach.

„Du hast es geschafft“, sagte sie, als ich sie erreichte. „Ich dachte schon, du würdest dich einfach verabschieden.“

„Ich habe darüber nachgedacht“, sagte ich.

Sie verdrehte die Augen. „Mädchen, hör auf. Du kannst nicht daneben schießen. Nicht heute.“

Ich wusste, was sie meinte. Neues Semester. Neue Stundenpläne. Neue Gelegenheit für alle, sich noch schlimmer zu benehmen als zuvor. Die Schule liebte Neuanfänge, denn das bedeutete neue Ziele.

Tasha beugte sich vor und senkte die Stimme. „Hast du es gehört?“

„Was hast du gehört?“

Sie sah sich erst einmal um. Nicht etwa, weil jemand petzen würde – sondern weil die Leute es liebten, Gerüchte zu hören. „Sie sind zurück.“

Mir stockte der Atem, als hätte ich einen Schritt verfehlt. „Wer?“

Sie warf mir einen Blick zu, als ob ich mich dumm stellen würde. „Die Crown-Jungs. Die Leute des Alphas.“

Ich spürte, wie mein Mund trocken wurde.

Jeder kannte sie. Auch wenn man es nicht wollte. Man lernte es schnell.

Sie waren diejenigen, die sich hinsetzen konnten, wo sie wollten. Diejenigen, die sich nahmen, was sie wollten. Diejenigen, die Regeln brechen konnten und trotzdem als „Anführer“ galten. Als ob die Geburt in eine Machtposition einen besonders statt gefährlich machte.

Tasha redete weiter, schnell und leise. „Sie kamen früher zurück. Vor etwa zwei Tagen. Die Leute sagen, er sei auch noch größer geworden. So richtig … viel größer.“

„Das ist nicht möglich“, sagte ich, aber meine Stimme klang nicht überzeugt.

Sie verzog das Gesicht. „Ich sage dir nur, was ich gehört habe. Tu nicht so überrascht, wenn du ihn siehst.“

Ich schluckte. „Ich versuche nicht, ihn zu sehen.“

„Du darfst nicht entscheiden“, sagte sie, und ich hasste es, dass sie Recht hatte.

Wir gingen zu unseren Spinden. Tasha ging dicht an mir vorbei, als wollte sie die Blicke der anderen von mir abschirmen. Als könnte ihr Körper ein Schutzschild sein. Ich liebte sie dafür, auch wenn es uns im Ernstfall nicht retten würde.

Als wir tiefer in die Halle vordrangen, veränderte sich die Luft.

Es wurde dichter. Ruhiger, aber nicht friedlich. Als hielte das Gebäude selbst den Atem an.

Die Schüler rückten von selbst an den Rand. Die Gespräche wurden leiser. Das Lachen wirkte gekünstelt. Selbst die lauten Kinder wurden vorsichtiger.

Tasha packte meinen Ellbogen. „Schau nicht hin“, flüsterte sie.

Und natürlich wollten meine Augen trotzdem hinschauen.

Das ist das Problem mit Gefahr. Sie zieht einen in ihren Bann wie eine Herausforderung.

Sie standen neben der Vitrine mit den Trophäen.

Vier von ihnen, so als gehöre ihnen der ganze Flur. Nicht einfach nur da – sie beanspruchten ihn für sich. Als wäre der Flur ihr Eigentum und wir nur Gäste.

Ich erkannte sofort drei Gesichter, weil sie jeder kannte. Breite Schultern. Harte Lächeln. Diese Art von Selbstbewusstsein, die entsteht, wenn man nie kontrolliert wird.

Aber der vierte…

Mein Körper nahm ihn wahr, bevor mein Gehirn es tat.

Er war nicht der Lauteste. Er bewegte sich nicht, als müsste er irgendetwas beweisen. Er stand einfach nur da, mit dem Rücken an die Scheibe gelehnt, ruhig, als würde sich die Welt ohnehin um ihn herum verbiegen.

Die Leute gingen nicht an ihm vorbei. Sie umrundeten ihn. Wie ein Fluss einen Felsen.

Sein Blick huschte langsam und gelangweilt nach oben, dann wieder nach unten, als ob niemand in diesem Gebäude von Bedeutung wäre.

Ich spürte, wie sich meine Brust ohne ersichtlichen Grund zusammenzog.

Tasha zog mich vorwärts. „Geh weiter.“

Ich zwang meine Füße zur Bewegung.

Wir gingen an ihnen vorbei, vielleicht einen Meter Abstand. Drei Meter fühlten sich nichts an. Drei Meter fühlten sich wie ein Fehler an.

Einer der Jungen lachte über etwas und sagte dann: „Hey, habt ihr das gesehen?“

Ich blickte geradeaus.

Eine andere, tiefere Stimme sagte: „Sie sieht aus, als ob sie mit der Miete im Rückstand wäre.“

Das Lachen dahinter – gemein und scharf – ließ meine Schultern sich versteifen.

Tasha drückte meinen Arm, als ob sie merkte, dass ich am liebsten zurückgeschrien hätte. Und das wollte ich auch. Ich wollte mich umdrehen und ihnen etwas Obszönes entgegenschleudern. Ich wollte, dass sie daran ersticken.

Aber genau so kann man sich hier verletzen.

Nicht zuerst mit Fäusten.

Durch Aufmerksamkeit.

Wir erreichten unsere Spinde. Ich drehte an dem Drehknopf mit Händen, die sich nicht wie meine eigenen anfühlten.

Tasha beugte sich wieder nah zu ihm. „Ignorieren. Das ist alles, was sie tun.“

„Das machen sie nicht mit jedem“, sagte ich.

Sie seufzte. „Nein. Sie tun es bei Leuten, von denen sie glauben, dass sie nicht beißen werden.“

Ich habe meinen Spind etwas zu heftig zugeschlagen.

Das metallische Klirren ließ die Köpfe herumfahren. Ich sah eine Lehrerin, die den Flur entlangblickte und dann wegsah, als ob ihr plötzlich einfiel, dass sie ihre E-Mails checken musste.

Tashas Lippen waren fest zusammengepresst. „Siehst du?“

Ich starrte auf meine Spindtür, als könnte sie mir eine Antwort geben. Als könnte sie mir sagen, wie ich an einem Ort überleben sollte, an dem erwachsene Menschen Bequemlichkeit über Recht stellten.

„Rae“, sagte Tasha nun leiser. „Alles in Ordnung?“

Ich wollte ja sagen.

Ich wollte sagen, dass es mir gut ging, dass mich das alles nicht berührte, dass ich stark war. Aber mein Hals fühlte sich wie zugeschnürt an. Mein Magen fühlte sich an, als wäre er voller Steine.

„Ich bin hier“, sagte ich. „Das ist alles, was ich habe.“

Tasha nickte, als ob sie es verstünde. Denn das tat sie. Sie hatte ihre eigenen Probleme. Wir alle hatten welche. Manche versteckten sie nur hinter schicker Kleidung und lauten Witzen.

Als die Schulglocke der ersten Stunde verklungen war, setzte sich der Flur wieder in Bewegung. Menschen strömten an uns vorbei, als ginge es bei den Noten um Leben und Tod. Für viele von ihnen war es das auch.

Tasha schaute in ihren Stundenplan. „Wir haben zuerst Englisch. Im selben Zimmer.“

„Wette“, sagte ich.

Wir gingen los, und für einen Moment fühlte es sich normal an. Einfach Schule. Einfach Montag. Einfach zwei Mädchen, die versuchten, den Tag zu überstehen.

Dann rutschte eine Leiche vor uns her.

Nicht zu schnell. Nicht unhöflich. Gerade so, dass wir innehalten mussten.

Einer von den Crown-Jungs. Groß, breitschultrig, mit einem Grinsen, das seine Augen nicht erreichte. Er sah mich an, als kenne er meine Geschichte bereits und respektiere sie nicht.

„Verdammt“, sagte er. „Lasst ihr wirklich immer noch mittellose Mädchen durch diese Flure laufen?“

Tashas Kiefer verkrampfte sich. „Beweg dich.“

Er lachte. „Oder was?“

Meine Finger umklammerten wieder den Riemen meines Rucksacks. Mein Herz hämmerte mir in den Ohren. Ich konnte ihn riechen – billiges Parfüm, Schweiß und dieses Wolfsgefühl darunter, wie altes Fell in der Sonne.

„Tu es nicht“, warnte Tasha, und sie sprach dabei nicht nur zu ihm, sondern auch zu mir.

Ich holte tief Luft und versuchte, einen Schritt um mich herum zu machen.

Er wich aus und versperrte mir erneut den Weg, sein Lächeln noch breiter. „Wohin so eilig?“

„Zum Unterricht“, sagte ich.

Er legte den Kopf schief. „Du hast aber eine große Klappe. Das ist süß.“

Tasha trat vor. „Langeweile? Such dir jemanden in deiner Größe aus.“

Sein Grinsen verschwand ein wenig. Nicht etwa, weil er Angst hatte. Sondern weil er es nicht mochte, so angesprochen zu werden.

Er warf einen Blick an uns vorbei, hin zur Vitrine mit den Trophäen.

Und ich habe es gespürt.

Dieser Druck wieder. Diese Veränderung in der Luft.

Ich wollte nicht hinsehen, aber meine Augen wanderten trotzdem, als ob etwas sie anzog.

Der Ruhige kam jetzt auf uns zu.

Keine Eile. Keine Angeberei. Er kam einfach näher, als gehöre ihm die Zeit.

Der Flur teilte sich, ohne dass jemand ein Wort sagte.

Tashas Hand fand meine, schnell und fest. „Sprich nicht“, flüsterte sie.

Der Junge vor uns richtete sich auf, als wäre er plötzlich ein Soldat.

Der Ruhige blieb neben ihm stehen.

Aus der Nähe sah er noch schlimmer aus.

Nicht hässlich – gefährlich.

Sein Gesichtsausdruck war zu beherrscht. Seine Haltung zu selbstsicher. Als hätte er in seinem ganzen Leben nie an sich selbst zweifeln müssen. Als gäbe es für ihn keine Konsequenzen.

Sein Blick wanderte zu mir, und mir wurde ganz flau im Magen.

Einen Moment lang vergaß ich, wie man atmet.

Er sagte nichts. Er sah mich nur an, als ob er über etwas nachdachte.

Dann beugte er sich leicht vor, nicht zu meinem Gesicht, sondern zu meinem Hals. Als ob er etwas überprüfen wollte, das er nicht sehen konnte.

Ich erstarrte.

Meine Haut kribbelte.

Und er atmete ein.

Es war still. Niemand sonst hätte es bemerkt. Aber ich schon.

Denn in dem Moment, als er mich einatmete, zog sich etwas in meiner Brust so fest zusammen, dass mir die Knie weich wurden.

Keine Angst.

Nicht ganz.

Etwas anderes.

Etwas, das sich falsch und tiefgründig anfühlte und viel zu real für einen Montagmorgen.

Seine Augen verengten sich, als ob er es auch spürte.

Tasha drückte meine Hand so fest, dass es weh tat, als wollte sie mich festhalten.

Der Blick des Ruhigen ruhte schwer und scharf auf mir, und der Flur um uns herum verstummte wieder.

Ich wusste nicht, was er roch.

Ich wusste nicht, was ihm klar wurde.

Aber eines wusste ich genauso, wie man weiß, wenn ein Sturm aufzieht.

Mein Leben hat sich gerade verändert.

Und der Glockenschlag war erst der Anfang gewesen.

Ein Duft, der eigentlich nicht auftreten sollte

Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, sobald ich diese Luft einatmete.

Es war nicht einfach nur „er riecht gut“. Es war, als ob mein ganzer Körper ihn erkannte, bevor mein Verstand es begriff. Mir wurde ganz flau im Magen. Meine Haut wurde heiß. Und mein Wolf – ja, der Teil von mir, den ich ausblende, wenn ich ums Überleben kämpfe – wachte auf, als hätte ihn jemand geohrfeigt.

Ich blieb mitten im Schritt im Flur stehen, mein Rucksack rutschte auf einer Schulter hin und her, und die Leute rempelten mich an, als wäre ich ein Möbelstück.

„Geh beiseite!“, zischte ein Mädchen und schob sich an mir vorbei.

Ich bewegte mich. Nicht, weil sie es mir gesagt hatte. Sondern weil sich meine Knie weich anfühlten und ich mir nicht zutraute, stillzustehen.

Die Schule roch wie immer – billiges Parfüm, Fett aus der Cafeteria, Schweiß, der Geruch von übertriebenem Bodenreiniger. Doch darunter lag noch etwas anderes. Rauch, Metall und Hitze. Wie eine Warnung.

Ich drehte unabsichtlich den Kopf.

Er stand am Ende des Flurs beim Pokalschrank, als gehöre ihm das ganze Gebäude. Weite Kapuze, Kette um den Hals, die Hände lässig an den Seiten. Seine Clique um ihn herum, laut und unbekümmert, die Sorte Jungs, die lachen, als wollten sie einen herausfordern, zu fragen, was daran so lustig ist. Alle hielten Abstand. Sogar die Lehrer.

Und er tat ja gar nichts. Das ist das Verrückte daran. Er musste es nicht.

Meine beste Freundin rückte näher an mich heran und folgte meinem Blick. „Nee“, sagte sie leise. „Tu das nicht. Schau nicht hin.“

„Ich war nicht –“, begann ich, aber meine Stimme klang gar nicht wie meine eigene.

Sie packte meinen Ärmel, ihre Nägel gruben sich in meine Haut. „Ich meine es ernst. Lass dich nicht dabei erwischen, wie du ihn anstarrst. Er wird dich in eine Geschichte verwandeln.“

Ich schluckte. Mein Mund war trocken. „Warum fühle ich mich so … komisch?“

Ihre Augen verengten sich. „Inwiefern seltsam?“

Ich zögerte, weil es keine normale Art gibt zu sagen: „Meine Brust fühlt sich an, als wäre sie an der Leine.“ Ich warf noch einmal einen schnellen Blick den Flur entlang, bemüht, unauffällig zu wirken.

Und da atmete er tief ein.

Er ließ es sich nicht anmerken, aber ich sah es. Seine Schultern zuckten. Er neigte den Kopf, als hätte er etwas in der Luft aufgefangen. Sein Lachen erstarb ihm auf der Zunge.

Er blickte sich langsam um.

Als ob er suchte.

Mein Puls raste. Ich wandte den Blick schnell ab, mein Herz hämmerte so heftig, dass es in meinen Ohren pochte.

Meine beste Freundin starrte mich an, als könnte sie meine Gedanken lesen. „Sag schon“, forderte sie. „Was ist denn so komisch?“

Ich presste Luft in meine Lungen. „Es ist, als ob… als ob ich in Schwierigkeiten wäre.“

Ihr Gesichtsausdruck verfinsterte sich. „Das ist nicht lustig.“

„Das ist kein Scherz.“

Sie beugte sich näher zu ihm, ihre Stimme leise. „Hast du etwas getan? Hast du mit jemandem gesprochen? Hast du zu viel geredet?“

„Nein.“ Ich schüttelte zu schnell den Kopf. „Ich habe nichts getan.“

Sie musterte mich, dann huschte ihr Blick den Flur entlang. Sie sah, wie er jetzt dastand – still, ruhig, lauschte mit dem ganzen Körper. Nicht mehr gelangweilt. Spielte nicht mehr.

Ihr Mund öffnete sich ein wenig. „Oh nein.“

„Was?“, flüsterte ich, Panik stieg in mir auf. „Was ist los?“

Sie antwortete nicht sofort. Sie packte mein Handgelenk und zerrte mich in Richtung Mädchentoilette, als wären wir spät dran und die Welt ginge unter.

Drinnen war es kälter. Das grelle Neonlicht ließ alle krank aussehen. Zwei Mädchen klebten sich vor dem Spiegel die Wimpern zu und hielten inne, als sie uns sahen, als warteten sie auf ein Drama.

Meine beste Freundin schubste mich in eine Kabine und ging trotzdem mit mir hinein, weil sie sich nie um Datenschutzregeln scherte, wenn sie Angst hatte.

„Okay“, sagte sie mit zitternder Stimme, bemühte sich aber, hart zu wirken. „Sag mir genau, was du gefühlt hast.“

Ich starrte sie an. „Meinst du das ernst?“

„Ganz ernst. Spielt jetzt nicht.“

Ich presste meine Handfläche auf meine Brust. Die Hitze war noch da, pulsierend. „Meine Lungen brannten. Als wäre die Luft anders. Und dann roch ich ihn, und es fühlte sich an, als ob… als ob mein Körper sich ihm zuwandte.“

Ihre Augen weiteten sich. „War dir übel?“

„Nein. Nicht krank. Nur …“ Ich presste die Zähne zusammen, verlegen und wütend. „Als ob ich gleichzeitig nah ran und kämpfen wollte.“

Ihre Schultern sanken. „Mädchen…“

„Was?“, fuhr ich ihn an, denn Angst äußert sich bei mir immer sehr direkt. „Sag es schon.“

Sie schluckte. „Das ist doch nur Gerede über Kautionen.“

Mir wurde ganz flau im Magen. „Sag das nicht.“

„Hör zu.“ Sie hob die Hände, als wollte sie einen streunenden Hund beruhigen. „Ich will dir keine Angst machen, aber so klingt es.“

„Das kann nicht ich sein“, sagte ich. „Ich bin nicht wie sie.“

Sie schüttelte den Kopf. „Es kümmert sich nicht darum, wer du bist. Es fragt nicht um Erlaubnis.“

Ich starrte die Kabinentür an, als würde sie sich jeden Moment von selbst öffnen. „Du meinst, er ist …“

„Sag es nicht.“ Ihre Stimme brach. „Nicht hier. Nirgendwo.“

Ich lachte einmal, hässlich und klein. „Warum? Werden die Wände petzen?“

„Die Masse wird es tun“, sagte sie. „Die Leute reden. Die Leute hören zu. Und wenn es stimmt, werden sie es nutzen.“

Ich spürte, wie die Hitze wieder aufflammte, als ob mein Körper es nicht duldete, wenn man ihm etwas abschlug. Ich hasste das. Ich hasste es, mich von etwas kontrolliert zu fühlen, das ich mir nicht ausgesucht hatte.

„Warum sollte mir das passieren?“, flüsterte ich. „Ausgerechnet mir?“

Sie blickte nach unten, dann wieder auf. „Denn das Leben macht keine Unterschiede zwischen Lieblingen. Es sucht sich seine Opfer aus.“

Das traf mich mitten ins Herz. Mir schnürte es die Kehle zu, und ich zwang mich, nicht zu weinen. Weinen macht mutig. Das habe ich früh gelernt.

Gegenüber von uns öffnete sich eine Kabinentür. Jemand wusch sich die Hände und ging wieder hinaus. Es kehrte wieder Stille im Badezimmer ein.

Meine beste Freundin beugte sich vor. „Du musst dich normal verhalten.“

„Ich fühle mich nicht normal.“

„Dann tu einfach so“, sagte sie. „Wie immer. Kopf runter. Schau ihn nicht an. Atme nicht in seiner Nähe. Tu nicht –“

Es klopfte laut an die Badezimmertür. Nicht an die Kabinentür. An die Haustür.

Drei Klopfzeichen. Langsam. Als hätte jemand Zeit gehabt.

Mir stellten sich die Haare an den Armen auf.

Meine beste Freundin erstarrte. „Auf keinen Fall.“

Ich trat aus der Box, bevor ich mich beherrschen konnte. Meine Beine bewegten sich wie von selbst, als würde mich die Leine in meiner Brust zu dem Punkt ziehen, an dem ich mich befand. Ich hasste es. Ich hasste mich dafür, dass ich mich bewegte.

Sie packte meinen Ellbogen. „Lass das.“

Ein weiteres Klopfen. Näher, lauter, als ob die Person jetzt schon im Zimmer wäre.

Dann hörte ich seine Stimme. Leise, sanft, nicht schreiend, aber sie erfüllte trotzdem den Raum.

„Hey“, rief er. „Du bist hier drin.“

Mein Herz hämmerte so heftig, dass es weh tat.

Die Finger meiner besten Freundin gruben sich in meinen Arm. „Antworte nicht. Bitte.“

Ich hätte zuhören sollen. Ich hätte den Mund halten und unsichtbar bleiben sollen.

Aber mein Mund öffnete sich, als wäre es der Mund eines anderen.

„Was?“, sagte ich.

Meine eigene Stimme klang mir schwach, und das hasste ich auch.

Eine Pause. Dann Schritte – schwer, gewiss, als ob er keine Angst hätte, angehalten zu werden. Als ob Regeln nur für andere gälten.

Er blieb direkt vor der Standreihe stehen. Ich konnte seine Schuhe unter der Trennwand sehen. Sauber. Teuer. Als ob er nicht durch Pfützen waten müsste, um nach Hause zu kommen.

„Hast du ein Problem?“, fragte er.

Meine beste Freundin flüsterte: „Er kann nicht hier drin sein –“

Er antwortete ihr, ohne sie überhaupt anzusehen. „Entspann dich.“

Ich trat atemlos vor. „Sie können hier nicht einfach so hereinkommen.“

„Wartet ab“, sagte er ruhig.

Die Hitze in meiner Brust schoss mir entgegen, als ob es ihr gefiele. Als ob sie seine Überlegenheit erkannte und sich verbeugen wollte. Mir war übel.

Ich umklammerte den Rand des Spülbeckens, um nicht näher zu kommen. „Was wollen Sie?“

Er antwortete nicht sofort. Stattdessen atmete er erneut ein. Langsam. Als würde er die Luft schmecken.

Meine Haut wurde heiß.

Meine beste Freundin ließ meinen Arm los und stellte sich hinter mich, als ob sie bereit wäre zu kämpfen oder zu fliehen. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Die Stimmung war seltsam. Zu still. Zu bedrückend.

Er machte einen Schritt näher.

„Sag das noch einmal“, sagte er.

"Sag was?"

„Das.“ Seine Stimme wurde etwas schärfer. „Dein Duft.“

Mein Gesichtsausdruck erstarrte. „Mein was?“

Er lachte kurz und gehässig auf. „Stell dich nicht dumm. Du weißt genau, wovon ich rede.“

"Ich tu nicht."

„Das ist ja verrückt“, murmelte er, als spräche er jetzt mit sich selbst. „Ich weiß, was ich gerochen habe.“

Mir wurde übel. „Man riecht nichts. Es ist ein Badezimmer.“

Diesmal lachte er nicht. Er klang genervt. Als ob ich mich weigerte, einem vorgegebenen Schema zu folgen, an das er sich sonst immer gehalten hatte.

Er kam wieder näher, und die Leine in meiner Brust riss.

Ich stieß mich vom Waschbecken ab, Wut stieg in mir auf und überdeckte die Angst. „Zurück!“

Seine Schuhe blieben stehen. Er wich nicht zurück. Er sah mich nur durch den Spiegel an, als gehöre ihm auch mein Spiegelbild.

„Hast du Angst?“, fragte er.

"NEIN."

Er neigte den Kopf und musterte mich. Seine Augen wirkten von hier aus dunkel, aber darunter verbarg sich etwas. Etwas Leuchtendes, kaum unterdrückt.

„Das solltest du auch sein“, sagte er.

Meine beste Freundin platzte heraus: „Raus hier, bevor ich jemanden anrufe!“

Er warf ihr nicht einmal einen Blick zu. Seine Aufmerksamkeit galt mir, als wäre ich das Einzige im Raum. Als könnte die ganze Welt nur Lärm sein und ich wäre immer noch der Mittelpunkt.

„Woher kommst du?“, fragte er.

Ich blinzelte. „Hier.“

Er grinste. „Nee. Also … woher du wirklich kommst.“

Ich antwortete nicht. Denn was er eigentlich fragte, hatte nichts mit Straßen zu tun. Es ging um Blut. Bandenkriege. Geschichte. Um die Dinge, über die Menschen streiten, wenn sie sonst nichts mehr haben.

„Ich fragte, wo“, wiederholte er mit leiser Stimme.

Ich spürte es wieder – diesen Drang. Als wollte etwas in mir hervortreten und alles beichten. Mein Wolf drückte gegen meine Rippen, unruhig und wütend, als wäre sie es leid, ignoriert zu werden.

Ich ballte die Fäuste. „Ich antworte dir nicht.“

Sein Lächeln war langsam, fast amüsiert. „Du hast eine große Klappe.“

„Ja“, erwiderte ich. „Und du hast auch noch Frechheit.“

Meine beste Freundin gab hinter mir ein leises Geräusch von sich, als könne sie nicht glauben, dass ich das laut ausgesprochen hatte.

Einen Augenblick lang leuchteten seine Augen auf eine Weise auf, die mir erneut ein flaues Gefühl im Magen bereitete. Nicht Wut. Nicht direkt.

Interesse.

Das hat mir mehr Angst gemacht als Hass.

Er musterte mich von oben bis unten, als würde er Details notieren. Nicht etwa gierig, sondern eher so: „Ich werde mich an dich erinnern.“

Dann beugte er sich ein wenig vor, nah genug, dass ich ihn wieder in seiner ganzen Pracht wahrnahm – Rauch, Eisen, Hitze, wie ein Streichholz, das zu nah entzündet wurde.

Meine Knie hätten mich beinahe im Stich gelassen.

Ich hasste mich dafür.

„So solltest du nicht riechen“, sagte er leise.

Mir schnürte es die Kehle zu. „Wie zum Beispiel?“

Sein Kiefer zuckte, als wolle er mit Worten streiten. „So wie meine.“

Mir wurde eiskalt.

Er starrte mich einen langen Moment an, dann huschte sein Blick zu meiner besten Freundin. Seine Stimme klang emotionslos. „Bring sie nach der dritten Stunde aus dem Flur. Halte sie von anderen fern.“

„Was?“, fuhr ich ihn an. „Redet nicht über mich, als wäre ich nicht da.“

Er blickte zurück zu mir, und da war es – kalte Selbstbeherrschung legte sich wie eine Maske über sein Gesicht.

„Geh mir aus dem Weg“, sagte er. „Und erzähl niemandem, was du gefühlt hast.“

„Ich habe nichts gespürt“, log ich.

Seine Augen verengten sich, dann lächelte er, als wüsste er bereits, dass ich log.

Und in diesem Moment begriff mein ganzer Körper etwas, was mein Gehirn immer noch nicht akzeptieren wollte.

Das würde kein unauffälliges Problem bleiben.

Er drehte sich zum Gehen um, als hätte er mir einen Gefallen getan. Als hätte er Energie im Überfluss.

An der Tür hielt er inne und blickte über die Schulter zurück.

Er sah mich todtraurig an.

Und er lächelte.

Nicht freundlich. Nicht herzlich.

Als ob ich gleich erfahren würde, was es kostet, vom falschen Wolf bemerkt zu werden.

Er sah mich tot an und lächelte.

Er lächelte mich an, als wüsste er schon, wie das Ganze enden würde.

Kein freundliches Lächeln. Nicht das, das man jemandem schenkt, den man mag. Es war langsam und gemein, als würde er meine Angst schmecken. Als wäre er gelangweilt und ich nur eine Beschäftigung zwischen den Vorlesungen.

Ich versuchte, mein Gesichtsausdruck zu bewahren. So macht man das an meiner Schule. Reaktionen bekommt man nicht geschenkt. Reaktionen sind wie Leckerbissen. Sie nutzen sie aus, nur um dich zusammenbrechen zu hören.

Aber mein Körper hörte nicht zu.

In dem Moment, als seine Augen auf meine fielen, schnürte sich mir die Brust zusammen, als ob sich eine Faust um meine Rippen schloss. Wieder kroch mir Hitze unter die Haut, diese unerträgliche Hitze, die ich mir nicht erklären konnte. Ich wollte sie nicht. Ich hatte sie mir nicht gewünscht. Sie war trotzdem da, als ob mein Blut seinen eigenen Willen hätte.

Der Flur war laut – Lachen, quietschende Schuhe, zuschlagende Spinde –, doch um ihn herum schien es, als ob alles still geworden wäre. Als ob sich der Raum verbogen hätte, um Platz zu schaffen. Seine Clique verteilte sich, ohne nachzudenken. Zwei auf der einen Seite, zwei auf der anderen, und blockierten den Durchgang, als gehöre ihnen die Luft.

Das taten sie. Alle taten so, als ob sie es getan hätten.

Ich verlagerte meinen Rucksack höher, senkte den Blick und ging weiter.

„Yo“, sagte jemand.

Nicht er. Einer seiner Jungs. Der Große mit dem kurzen Haarschnitt und dem Grinsen, das nie etwas Gutes verhieß. „Wohin eilst du denn?“

„Klasse“, sagte ich, als wäre es eine dumme Frage.

Er trat vor mich. „Hast du etwas Wichtigeres zu tun als uns?“

Ich konnte sie jetzt ganz nah riechen. Nicht nur Schweiß und Parfüm. Etwas anderes. Etwas Animalisches. Es stieg mir in den Rachen und ließ meinen Wolf – meinen stillen, verschlossenen Wolf – in mir erwachen, als hätte er nur auf einen Grund gewartet.

Diesen Teil habe ich am meisten gehasst.

Ich war es gewohnt, dass man mich schikanierte. Ich kannte die Regeln. Weitergehen. Nicht streiten. Keine Angst zeigen. Auch keine Wut zeigen, denn Wut macht sie neugierig.

Ich wollte um ihn herumgehen.

Eine Hand packte mein Handgelenk.

Nicht hart genug, um blaue Flecken zu hinterlassen, aber hart genug, um mich daran zu erinnern, dass ich nicht diejenige mit der Macht war. Unwillkürlich riss ich die Augen auf.

Er war es.

Der Alpha.

Seine Finger waren warm. Zu warm. Die Hitze seiner Handfläche fuhr mir direkt in die Haut und lief mir wie ein Funke den Arm hinauf. Mir stockte der Atem, stockend und scharf, und einen Moment lang konnte ich mich überhaupt nicht bewegen.

Er beobachtete mein Gesicht, als ob er es lesen könnte.

Dann lächelte er wieder.

Direkt vor meinen Augen, als wollte er, dass ich es spüre. Als wollte er, dass ich weiß, dass er alles in mir sah und es ihm egal war.

„Du siehst aus, als ob du Lust auf einen Swing hättest“, sagte er.

„Nein“, log ich.

Sein Griff blieb unverändert, doch sein Daumen bewegte sich langsam und strich über die Innenseite meines Handgelenks, als hätte er Zeit. Als wäre mein ganzer Tag bedeutungslos.

Seine Jungs lachten leise vor sich hin. Nicht laut. Gerade so, dass ich es hörte und mich klein fühlte.

Ich versuchte, meine Hand zurückzuziehen. Seine Finger umklammerten mich etwas fester, nicht schmerzhaft, nur fest. Mein Puls pochte unter seiner Berührung. Das machte mich noch wütender.

„Lass los“, sagte ich.

Er beugte sich näher. Sein Geruch traf mich stärker – Rauch, Metall und etwas Düsteres, das mir ein flaues Gefühl im Magen bereitete. Mein Wolf stemmte sich erneut gegen die Wände, ruhelos und hungrig auf eine Weise, die mir Angst machte.

„Du hast aber eine große Klappe“, sagte er. „Das ist ja süß.“

„Nenn mich nicht süß.“

Er neigte den Kopf, sein Blick glitt über mich, als wäre ich ein Problem, das er gern löste. „Redest du immer so?“

Ich schluckte. Die Leute beobachteten mich jetzt. Sie starrten nicht direkt, aber sie lugten verstohlen hervor. Sie taten so, als ob es sie nicht kümmerte. Als ob das normal wäre.

In meiner Schule war das so.

„Gehen Sie beiseite“, sagte ich und bemühte mich um einen ruhigen Ton. „Ich will mir keine Verwarnung einhandeln lassen, nur weil Ihnen langweilig ist.“

Das brachte einen seiner Jungs zum Lachen.

Der Alpha lachte nicht. Er sah mich nur an, als hätte ich ihn unterhalten.

Dann ließ er los.

Mein Handgelenk brannte an der Stelle, wo seine Finger gewesen waren, obwohl es das nicht sollte. Die Hitze blieb wie ein Fleck auf meiner Haut. Ich rieb schnell darüber, als könnte ich das Gefühl auslöschen.

Er trat beiseite, so ruhig wie immer, als hätte er mir einen Gefallen getan.

„Geh in den Unterricht“, sagte er. „Ich halte dich nicht auf.“

Ich ging weg, ohne mich umzudrehen. Meine Beine zitterten, aber ich ließ es mir nicht anmerken. Ich ging gleichmäßig weiter. Ich blickte starr nach vorn. Ich tat so, als hätte er mich nicht einfach gepackt, als gehöre ich ihm.

Doch der Flur hinter mir war trotzdem voller Geflüster.

In der zweiten Stunde wusste jeder, dass etwas passiert war.

Sie wussten nicht, was. Sie brauchten die Wahrheit nicht. Sie brauchten nur eine Geschichte, die sich gut anhörte.

Mein Handy vibrierte in meiner Tasche, als wäre es sauer auf mich. Ich schaute nicht nach. Ich wusste schon, was es war. Screenshots. Gruppenchats. Lach-Emojis. Jemand, der so tat, als sei er besorgt, als wäre das nichts für ihn.

Die Lehrerin sprach über ein langweiliges Arbeitsblatt. Ich starrte auf das Blatt und sah nichts.

Ich konnte an nichts anderes mehr denken als an dieses Lächeln.

Als ob er mich anstarrte, sah er die Panik, die ich zu verbergen versuchte, und genoss es.

Nach dem Klingeln ließ sich meine Freundin mit großen Augen neben mich fallen. Sie öffnete nicht einmal ihr Notizbuch.

„Sag mir, dass du nicht das getan hast, was sie dir vorwerfen“, flüsterte sie.

„Ich habe nichts getan“, flüsterte ich zurück.

Sie blickte sich um, als hätten die Wände Ohren. „Sie sagen, er hätte dich berührt.“

„Er hat mein Handgelenk gepackt“, sagte ich.

Ihr Gesicht verzog sich. „Warum?“

"Ich weiß nicht."

Das war die Wahrheit, und sie verschlimmerte alles. Denn wenn ich es nicht wusste, konnte ich nichts dagegen tun. Ich konnte nichts planen. Ich konnte es nicht verhindern.

Meine Freundin beugte sich näher zu mir. „Du musst vorsichtig sein. Du weißt doch, wie seine Leute ticken. Die machen keine halben Sachen. Und er –“ Sie brach ab, als könnte sie seinen Titel nicht einmal aussprechen. Als würde es ihn anlocken.

„Ich war vorsichtig“, schnauzte ich, wurde dann aber milder, weil sie nicht die Feindin war. Nicht heute. „Ich bemühe mich ja.“

Sie starrte auf mein Handgelenk. „Er hat seinen Duft an dir hinterlassen.“

Ich erstarrte. „Was?“

Ihr Blick huschte zur Lehrerin und dann wieder zurück. „Ich kann es riechen. Es haftet an dir.“

Ich rieb mir erneut, diesmal heftig, das Handgelenk. „Hör auf.“

„Ich meine es ernst“, sagte sie mit angespannter Stimme. „Das ist schlecht. Mädchen werden denken …“

„Mir ist egal, was Mädchen denken.“

„Doch, das tust du“, sagte sie schnell. „Denn Mädchen reden mit Jungen. Jungen reden mit ihren Gruppen. Gruppen reden mit den Älteren. Und dann hat man Probleme, die man sich gar nicht selbst zuzuschreiben hat.“

Ich starrte auf das leere Arbeitsblatt, die Kiefermuskeln so fest zusammengebissen, dass es schmerzte.

Probleme, die ich mir nicht verdient habe.

So war mein Leben schon immer gewesen.

Das Mittagessen war noch schlimmer.

Die Cafeteria war laut, hell und viel zu offen. So ein Ort, wo man ungefragt beobachtet wurde. Sein Tisch stand hinten, wie ein Thron. Seine Clique um ihn herum, lachte und aß, als wären sie nicht das Furchteinflößendste im Raum. Selbst Leute, die nicht zu seiner Gruppe gehörten, nickten ihm im Vorbeigehen zu. Als wäre Respekt selbstverständlich.

Ich versuchte, an dem Eckplatz bei den Automaten Platz zu nehmen. Das war mein üblicher Platz. Sicher genug. Abseits vom Trubel.

Ich hatte mein Tablett kaum abgestellt, da fiel schon ein Schatten auf mich.

Ich blickte auf und mir wurde ganz flau im Magen.