9,99 €

Mehr erfahren.

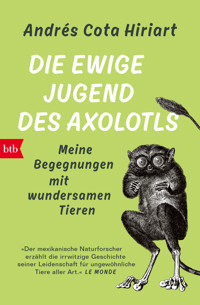

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Eine humorvolle und lehrreiche Reise zu den wundersamsten Tieren der Welt

Wussten Sie, dass der Axolotl das Geheimnis der ewigen Jugend entschlüsselt hat? Dass man mit Skorpionen die besten Technopartys feiern könnte, weil sie im Schwarzlicht leuchten? Dass Chamäleons sich geschickt jeder sozial unangenehmen Situation entziehen können, indem sie einfach ihre Farbe ändern? Der mexikanische Biologe Andrés Cota Hiriart erzählt von seinen Abenteuern mit den außergewöhnlichen Tieren, die ihn sein Leben lang begleitet haben: Axolotl, Pythons, Seelöwen, Orang-Utans. Während er als Kind seine Wohnung in Mexiko-Stadt in einen improvisierten Zoo verwandelte, bereiste er später Orte wie die Galapagosinseln, Borneo und Guadalupe und erlebte die Tiere dort in freier Wildbahn. Ein humorvolles und lehrreiches Panorama der ungewöhnlichsten Tiere der Welt und ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, unsere Artenvielfalt zu erhalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Wussten Sie, dass der Axolotl das Geheimnis der ewigen Jugend entschlüsselt hat? Dass man mit Skorpionen die besten Technopartys feiern könnte, weil sie im Schwarzlicht leuchten? Dass Chamäleons sich geschickt jeder sozial unangenehmen Situation entziehen können, indem sie einfach ihre Farbe ändern? Der mexikanische Biologe Andrés Cota Hiriart erzählt von seinen Abenteuern mit den außergewöhnlichen Tieren, die ihn sein Leben lang begleitet haben: Axolotl, Pythons, Seelöwen, Orang-Utans. Während er als Kind seine Wohnung in Mexiko-Stadt in einen improvisierten Zoo verwandelte, bereiste er später Orte wie die Galapagosinseln, Borneo und Guadalupe und erlebte die Tiere dort in freier Wildbahn. Ein humorvolles und lehrreiches Panorama der ungewöhnlichsten Tiere der Welt und ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, unsere Artenvielfalt zu erhalten.

Andrés Cota Hiriart, geboren 1982, wuchs zwischen Axolotl, Pythons und Chamäleons in Mexiko-Stadt auf und studierte Biologie und Wissenschaftskommunikation. 2017 erschien sein erster Roman Cabeza Ajena, daneben schreibt er Bücher, Essays und Zeitschriftenartikel über Tiere und die Natur. Die ewige Jugend des Axolotls war Finalist des Sachbuchpreises von Libros del Asteroide und wurde vom National-Geographic-Magazin Traveler zu einem der besten Bücher des Jahres 2022 gewählt. Mit seinen Texten, Radio- und Fernsehbeiträgen und einem Podcast setzt er sich für eine kreativere und offene Wissenschaftskommunikation ein, die Wissenschaft als Teil von Kultur und Gesellschaft begreift.

Andrés Cota Hiriart

Die ewige Jugend des Axolotls

Aus dem Spanischen von Anja Rüdiger

Die spanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Fieras Familiares« bei Libros del Asteroide, Barcelona.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Zitate 1 und 2 aus Konrad Lorenz: »Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen«, dtv, München 1983, S. 21, S. 131.

Zitat 3 aus Werner Herzog: »Die Eroberung des Nutzlosen«, Hanser Verlag, München 2004, S.7.

Deutsche Erstausgabe Juni 2025

btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © der Originalausgabe 2022 by Libros del Asteroide S.L.U.

Copyright © der Illustrationen by Ana J. Bellido

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ls · Herstellung: han

ISBN 978-3-641-31924-3V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Im Januar 2021 wurde das Projekt »Fieras familiares« von Andrés Cota Hiriart zum Finalisten um den von Libros del Asteroide vergebenen Sachbuchpreis »Premio de No Ficción« gewählt. Mitglieder der Jury waren Jordi Amat, Daniel Capó, Daniel Gascón, Leila Guerriero und der Verleger Luis Solano.

Für Marcia, dafür, dass sie mir so viele Jahre über erlaubt hat, das Haus mit meinen Tieren heimzusuchen.

Und für Álvaro, dafür, dass er jedes Mal, wenn es nötig war, riskiert hat, einen Finger zu verlieren.

Der Käscher hatte die Lupe im Gefolge, diese wiederum ein bescheidenes Mikroskop, und damit war mein Schicksal unwandelbar bestimmt. Denn wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist nicht dem Tod anheimgegeben, wie Platen meint, wohl aber, so er die Schönheit der Natur angeschaut, dieser Natur. Und hat er wirklich Augen, wird er unweigerlich Naturforscher.

KONRADLORENZ, Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen

Inhaltsverzeichnis

Saaltext: Beginn der Ausstellung

Lebendes Museum ERSTERTEIL: GEFANGENSCHAFT

Axolotl, Ambystoma mexicanum

Dunkler Tigerpython, Python bivittatus

Spitzkrokodil, Crocodylus acutus

Zwischenspiel: Gebrauchsanleitung, um den Angriff einer Anakonda im tropischen Regenwald zu überleben

Lebendes Museum ZWEITERTEIL: FREIHEIT (DIEINSELN)

Galapagosinseln, Ecuador

Borneo, Malaysia

Komodo, Indonesien

Sulawesi, Indonesien

Guadalupe, Mexiko

Saaltext: Ende der Ausstellung

Danksagung

Kurzbibliographie

Saaltext: Beginn der Ausstellung

Manchmal denke ich, dass ich in einer anderen Epoche hätte geboren werden sollen. In der Zeit der großen Naturforscher zum Beispiel. In jenem umtriebigen neunzehnten Jahrhundert mit all den unerforschten Gebieten voller Tiere, die es noch zu entdecken gab. Oder vielleicht hätte ich ein Eingeborener im herrlichen Regenwald Papuas sein können, ein Mensch des Dschungels, vollständig eins mit dem ihn umgebenden Ökosystem und isoliert von den Geschehnissen, die den Rest der Welt beunruhigen. Es hätte mir auch gefallen, in die Haut eines jener Ranger zu schlüpfen, die zu Fuß das Reservat durchqueren, für das sie zuständig sind, ein Gorillapfleger, ein Giraffenhüter oder ein Lemurenzüchter zu sein. Irgendeine Art von Pionier.

Zumindest wäre ich gern in einer ländlicheren Gegend geboren worden, zum Beispiel am Rand einer Wüste oder am Ufer eines großen Sees. An irgendeinem Ort, der mir die Möglichkeit eröffnet hätte, im direkten täglichen Kontakt zur Natur zu stehen.

Aber so war es nicht. Denn der Zufall wollte es, dass ich das Licht der Welt in einer Umgebung erblickte, die nicht gegensätzlicher zu meinem Wunsch hätte sein können, nämlich zu Beginn der Achtzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts in der zu der Zeit größten Stadt der Erde. In einem großstädtischen, frenetischen, chaotischen Tal, in dem seit Menschengedenken die Flüsse durch Rohre unterhalb des Asphalts strömen, die rissigen Abwasserkanäle bei Regen ihren schlammigen Inhalt von sich geben, die Luftqualität alles andere als gesund ist und die einzigen Herden wilder Bestien aus Millionen von Autofahrern bestehen. Und obwohl ich mit der Lektüre der Werke des großen Gerald Durrell und des unerschrockenen Redmond O’Hanlon groß geworden bin und stets von ihren Expeditionen in ungezähmte Landschaften geträumt und mich nach Begegnungen mit außergewöhnlichen Kreaturen gesehnt habe, war ich in Wahrheit dazu verdammt, den größten Teil meiner Kindheit, den unpassendsten Einflüssen ausgesetzt, in Mexiko-Stadt zu verbringen.

Abgesehen von drei Jahren in meiner frühesten Kindheit, in denen wir in die USA emigrierten – was der wissenschaftlichen Ausbildung meiner Eltern geschuldet war, die dort ein Aufbaustudium absolvierten, und mir das Vergnügen bescherte, drei Sommer lang die bewaldeten Küsten in Massachusetts zu erkunden –, beschränkten sich während meiner Jugendzeit die Erfahrungen in der Wildnis auf den jährlichen Besuch in Ejido Sinaloa (der Heimat eines Elternteils) und ein paar Jugendcamps in Michoacán und dem Landschaftsschutzgebiet Pedregal de San Ángel der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko. Daher blieb mir, um meine unersättliche Gier nach Kontakt mit der Tierwelt zu befriedigen, zunächst keine andere Möglichkeit, als den Urwald ins Haus zu holen, das so zu einem lebenden Museum exotischer Fauna wurde.

Wobei es nicht so war, dass sich die frühe Sammelleidenschaft, die meine Schritte bis weit nach meiner Jugendzeit lenkte, von einem Tag auf den anderen einstellte. Im Gegenteil entwickelte sie sich wie wahrscheinlich jede andere Art von Abhängigkeit aus einer kontinuierlichen Aneinanderreihung kleiner Verhandlungserfolge. Zuerst ein harmloser Siamesischer Kampffisch, dann ein Pärchen kleiner Japanischer Sumpfschildkröten, später verschiedene Nagetiere, Einsiedlerkrebse, die ein oder andere Wasserschlange, Salamander, Leguane, Tausendfüßler bis hin zu Perro, der dreißig Kilo schweren und vier Meter langen Boa constrictor, mit der ich mehr als fünfzehn Jahre lang mein Zimmer teilte. Es handelte sich sozusagen um einen graduellen Prozess der Grenzverschiebung, eines führte zum anderen, um es irgendwie zusammenzufassen. Dabei war nichts anderes zu erwarten gewesen, denn ich war nicht nur ein verwöhntes Einzelkind, sondern meine Mutter litt auch noch unter einer Allergie gegen Hunde und Katzen.

Ist man etwa für die Art und Weise, wie die eigene Gehirnchemie funktioniert, verantwortlich? Kann man uns die Millionen von physiologischen Prozessen, die unbewusst im neuronalen Geflecht ablaufen und unser Handeln diktieren, vorwerfen? Ist es meine Schuld, dass meine Hypophyse einen Oxytocin-Schub auslöst, wenn meine Augen die subtilen Umrisse eines Laubfroschs, die raue Haut einer Gila-Krustenechse oder die gespaltene Zunge eines Warans entdecken?

Möglicherweise verfügen wir, wenn es um unseren persönlichen Geschmack geht, nicht über den freien Willen, dessen wir uns sonst so sehr rühmen. Ich meine, wenn sich alles auf biochemische Interaktionen und elektrische Impulse reduziert, die von einem selbst gar nicht bemerkt werden, auf ungeahnte, verborgene Synapsen, die der Intervention des narrativen Subjekts vorausgehen, das wir in unserem Gehirn aufgebaut haben, haben wir dann objektiv gesehen eine Wahl? Wie viel hängt dann von der Form und den Umständen ab? Wie viel von der Epigenetik und wie viel vom Kontext? Das ist schwer zu sagen. In jedem Fall bin ich froh, dass ich eine Vorliebe für die Naturforschung und die Zoologie entwickelt habe und nicht für Philatelie und Numismatik. Und wenn ich glücklich bin, dass es mir erlaubt wurde, diese Hingabe bis zur letzten Konsequenz zu befriedigen, dann, weil ich dem zustimme, was Julián Herbert sagt: »Ich kenne die unantastbare Schande und die geheiligte Ruhe, die mit dem Rückfall in harte Drogen einhergehen; ich weiß, dass dies eine ähnliche Erfahrung ist wie das Messer der Entrückung, das dir die Betrachtung der Natur ins Fleisch stößt.«

Es ist auch nicht so, dass die Ansammlung von Schuppentieren in meinem Zuhause völlig unkontrolliert geschah, und sie war auch nicht von Dauer. Gefangenschaft war nur für einen gewissen Zeitraum in meinem Leben die Bedingung für den Umgang mit wilden Tieren. Dieser Zeitraum war zweifellos lang und bedeutsam, kam aber schließlich zu einem Ende, um der nächsten Phase Platz zu machen, in der ich meine Abhängigkeit bereits unter Kontrolle hatte. Ich war so etwas wie ein »Anonymer Alkoholiker der Herpetophilie«, der das Vergnügen hatte, sich an entlegene Orte vorwagen zu können und den Traum zu realisieren, auf legendäre Tiere zu treffen.

Wenn ich als Kind sicher gewusst hätte, dass ich eines Tages die Gelegenheit bekommen würde, Komodowarane in freier Wildbahn zu sehen, den schwer zu findenden Koboldmaki (den kleinsten Primaten der Welt) im Pflanzendickicht aufzuspüren oder das üppige Reich des Orang-Utans auf Borneo persönlich zu erkunden, wäre der erste Teil dieses Buches ein anderer. Oder auch nicht. Lassen wir es einfach dabei bewenden, dass die Tiere (vor allem Reptilien und Amphibien) mir, wenn auch nicht alles, so doch eine ganze Menge gegeben haben. Die kindliche Leidenschaft und das jugendliche Hobby führten zu einer akademischen Ausbildung und den ersten Schritten im Berufsleben. Sie haben mich im Laufe der Jahre immer wieder dazu inspiriert, mich in die wissenschaftliche und literarische Forschung zu vertiefen, die meine Identität gestärkt hat und mir geholfen hat, nicht völlig amorph zu werden, der Lethargie und Gleichgültigkeit ausgeliefert.

Aber kehren wir zu der Vorstellung, in einer anderen Zeit geboren zu sein, zurück. Immerhin erleichtert es mich, dass ich nicht noch später geboren bin. Irgendwann in der artifiziellen, sterilen Zukunft, die sich vor uns abzeichnet und eine generische und standardisierte Welt zu sein verspricht, in ihrer Gesamtheit domestiziert und ihrer ursprünglichen Vegetationsdecke vollständig beraubt. Oder um es genauer zu sagen: durch die Ziele des Homo sapiens und seiner Heerscharen von intelligenten Maschinen bis zu den Ursprüngen korrumpiert.

Worauf ich hinauswill, ist, dass es, während ich diese Zeilen schreibe, noch möglich ist, den ein oder anderen Vogel durchs Fenster zu beobachten und sogar einen relativ unberührten Rest Natur auf der Erde zu besuchen (das »relativ« ist hier wichtig, denn nur drei Prozent der Oberfläche unseres Planeten können heute noch als wirklich unberührt bezeichnet werden). Es gibt zwar nicht mehr viele Frösche (in dieser Stadt praktisch keine), und die Liste der aufs Höchste vom Aussterben bedrohten Lebewesen wird jeden Tag länger – hierzu schreibt Elizabeth Kolbert in Das 6. Sterben. Wie der Mensch Naturgeschichte schreibt: »Experten schätzen, dass ein Drittel aller riffbildenden Korallen, ein Drittel aller Süßwassermollusken, ein Drittel der Haie und Rochen, ein Viertel aller Säugetiere, ein Fünftel aller Reptilien und ein Sechstel aller Vögel vom Aussterben bedroht sind.« Doch für die große Mehrheit der Menschen ist es noch möglich, so zu tun, als gäbe es noch Hoffnung, sodass letztendlich (auch wenn sicher ist, dass die Würfel bereits gefallen sind) »alles gut ausgehen wird« …

Jedenfalls ist es so, dass zumindest ich in einem mit Naivität und Unwissenheit gesegneten Umfeld aufgewachsen bin, was den Sumpf angeht, in dem wir versinken werden. Oder besser gesagt: Wir sind mit einem Fuß bereits drin. Kurz bevor die große ökologische Katastrophe unbestreitbar wird.

Tatsache ist, dass die Anzeichen des Waldsterbens bereits seit langer Zeit sichtbar sind. Dass der allgemeine Klimawandel, das Schmelzen der Polkappen, das Ausbleichen der Korallenriffe, die Übersättigung der Atmosphäre durch elektromagnetische Wellen und die Verbreitung von Plastik in allen Schichten der Erde Ereignisse waren, mit denen ich groß geworden bin. Alarmsignale, die im Nachhinein nicht verschwiegen werden können und die schon bald keinen Raum mehr für Zweifel lassen werden: Wir stürzen, an unsere Handys geklammert, kopfüber in den Abgrund.

Von Mahatma Gandhi stammt der Satz, dass man die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation daran messen kann, wie sie ihre Tiere behandelt. Von Interpretationen und philosophischen Implikationen abgesehen, hat diese Aussage mittlerweile ihren regionalen Bezug verloren, denn weltweit leidet der Großteil der wild lebenden Tiere und Pflanzen unter den Folgen unserer Einwirkungen. »Schlimm ist noch nicht schlimm genug«, würde mein Vater sagen.

Allein die Tatsache, dass die Gesamtbiomasse der Säugetiere derzeit nur fünf Prozent wild lebende Tiere umfasst, ist bezeichnend – der Rest sind wir Menschen und die Haus- und Nutztiere, die wir ausbeuten. Genauso erschreckend ist, dass siebzig Prozent aller Vögel Hühner sind (die mit 29 Milliarden das am häufigsten vorkommende Wirbeltier auf unserem Planeten sind). Ganz zu schweigen von noch ernsteren Angelegenheiten oder exponentiell schlimmeren Folgen für das Ökosystem wie die rasende Geschwindigkeit des Insektensterbens. Jüngsten Schätzungen mehrerer Universitäten zufolge sterben sie achtmal so schnell aus wie Säugetiere, Vögel und Reptilien. Dabei geht es um Millionen von Arten, Trillionen von wirbellosen Tieren, von denen andere wiederum abhängig sind. Sie bilden schlichtweg die Grundlage der terrestrischen Nahrungsnetze und sind die Hauptbestäuber einer großen Anzahl von Pflanzen. Und es ist keine übermäßige Fantasie vonnöten, um sich eine Vorstellung davon zu machen, welche Auswirkungen das auf das gesamte Ökosystem hat.

Was wird passieren, wenn alle anderen Tiere aussterben? Wenn nicht mal mehr ein paar in den wenigen Reservaten leben, in die wir sie verbannt haben, sondern sie nur noch in Legenden oder wie in einer Dystopie von Philip K. Dick in Form von künstlichen Substituten fortbestehen? Ich weiß es nicht, aber irgendetwas sagt mir, dass es besser wäre, das nicht herauszufinden. Doch wenn es eine Sache gibt, die uns sprechende Affen (oder »fell- und federlose Zweibeiner«, wie Platon uns treffend bezeichnete) auszeichnet, dann ist es unsere erschreckende Veranlagung, die uns umgebenden Beweise zu ignorieren. Denn wie sonst ließe sich rechtfertigen, dass wir Menschen, die wir bereits mit einer Anzahl von fast acht Milliarden den Planeten übervölkern, uns in einer Höhe von drei Geburten pro Sekunde weiter vermehren?

Der bedeutende Naturforscher E. O. Wilson behauptet, dass der Mensch die erste Spezies in der Geschichte des Lebens ist, die zu einer geophysikalischen Kraft geworden ist. Natürlich ist seine Aussage richtig, denn die Auswirkungen unserer Existenz haben bereits eine Dimension planetarischen Ausmaßes erreicht. Allerdings sind uns die Cyanobakterien zuvorgekommen, Mikroorganismen, die dank der Entstehung der Fotosynthese vor etwa zweieinhalb Milliarden Jahren den Übergang von einer reduzierenden zu einer oxidierenden Atmosphäre herbeiführten. Ein Prozess, der als »Große Sauerstoffkatastrophe« bekannt ist und mit einer Rate von etwa 99 Prozent der zu dieser Zeit existierenden Organismen zum größten Massenaussterben seit Beginn der Aufzeichnungen führte. Im Vergleich zu einem Ereignis dieser Größenordnung (oder mit dem großen Meteoriten, der vor etwa 66 Millionen Jahren in Chicxulub, Yucatán, einschlug und nach paläontologischem Konsens die Dinosaurier auslöschte) ist die zerstörerische Reichweite unserer Spezies ziemlich bescheiden, jedoch ausreichend, um einen guten Teil der Lebewesen um uns herum zu vernichten.

Natürlich könnte man damit argumentieren, dass all das nicht wirklich wichtig ist, dass wir, auch wenn wir uns des Gegenteils rühmen, dazu verdammt sind, nicht mehr als ein diskreter Horizont im Fossilbericht zu sein. Denn früher oder später (so, wie die Dinge laufen, wohl eher früher) wird die Menschheit nicht mehr als eine feine Staubschicht sein, eine mineralisierte Schicht unter Hunderten, eine der vielen steinigen Spuren, die die biologische Geschichte dieses Planeten abbilden.

Die Erde besteht weiter, wir nicht.

»Die Welt hat ohne den Menschen begonnen und wird auch ohne ihn enden«, wie es Claude Lévi-Strauss einst sagte. Und wenn sich das Anthropozän gegenüber anderen geologischen Zeitaltern durch eines auszeichnen wird (oder vielleicht wäre es angemessener, es das Kapitalozän zu nennen, denn schließlich haben nicht alle menschlichen Gesellschaften ihre Umwelt unwiederbringlich zerstört), dann durch seine Kürze. Danach wird das Leben wieder gedeihen, sich neu erfinden und zum Gewohnten zurückkehren. Die unermüdliche Evolution wird neue Wege finden, um jede der ökologischen Nischen zu füllen, die durch die kleine hominide Katastrophe frei geworden sind. Der Tod der einen ist immer eine Chance für andere, und in diesem Fall verkörpern wir, die Zeugen, das einzige Melodram.

Aber das ist kein Grund, schwermütig zu werden. »Andino, stell dich nicht so an«, würde meine Mutter zu mir sagen. Und sie hätte recht, denn auch wenn, im Großen und Ganzen gesehen, nichts von besonderer Bedeutung ist, was würde uns ohne unsere tägliche Erfahrung noch bleiben? Die Wahrheit ist, dass die derzeitige Biodiversität die einzige sein wird, die wir kennenlernen, also sollten wir sie wertschätzen. Letztendlich sind wir mit der Gabe des Gewissens gesegnet, und das sollte doch wohl etwas wert sein. Zumindest um uns in die Lage zu versetzen, einen Schritt zurückzutreten, zu hinterfragen, wo wir stehen und in welche Richtung wir den nächsten Schritt tun werden. Um nicht wie die Fische in dem Gleichnis zu enden, mit dem David Foster Wallace seine berühmte Rede Das hier ist Wasser beginnt:

»Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in der Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: ›Morgen Jungs. Wie ist das Wasser?‹ Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: ›Was zum Teufel ist Wasser?‹«

Betrachten wir diese faunistischen Stolpersteine also als das Zeugnis eines jungen Naturforschers, der die Gelegenheit hatte, die Wildnis der Erde kurz vor der Apokalypse kennenzulernen. Im schlimmsten Fall wird es ein bescheidener Nachlass des unaufhaltsamen Stroms der Biodiversität bleiben, in den wir hineingeworfen wurden und den wir nicht zu schätzen wussten.

Lebendes Museum ERSTER TEIL: GEFANGENSCHAFT

Der Wunsch, ein Tier zu halten, entspringt meist dem uralten Grundmotiv, das auch Kipling veranlasste, seine Dschungelbücher zu schreiben, nämlich der Sehnsucht des Kulturmenschen nach dem verlorenen Paradiese der freien Natur. Jedes Tier ist ein Stückchen Natur, aber nicht jedes ist geeignet, als Repräsentant dieser Natur in deinem Hause zu wohnen.

KONRADLORENZ

Bad decisions make good stories.

ELLISVIDLER

Axolotl, Ambystoma mexicanum

Das Gesicht des kleinen Wassermonsters kann man nur schwer vergessen. Sein Aussehen erinnert an ein extravagantes archaisches Wesen aus einer verlorenen Welt oder einem Science-Fiction-Film. Verstörend wie ein kindlicher Traum. Ungewöhnlich wie eine Erfindung von Jules Verne. Eindrucksvoll, wunderbar. Ein wissenschaftliches Rätsel. Eine präkolumbianische Gottheit. Eine endemische Kreatur aus dem Tal von Mexiko, der Hochebene im Zentrum des Landes (Becken von Anáhuac), nachtaktiv und rein aquatisch lebend, die das Geheimnis der ewigen Jugend und der extremen körperlichen Regenerationsfähigkeit entschlüsselt hat. Ein derart einzigartiger Organismus, dass er, wenn es ihn in der Natur nicht gäbe, wahrscheinlich in Borges’ phantastischer Zoologie vorkommen würde. Wenn man ihn beobachtet, wie er fast schwerelos im trüben Wasser schwimmt, hat man den Eindruck, dass die Evolution bei ihm ein wenig fantasievoller war als bei allen anderen und im Laufe der Jahre ein fast surrealistisches Wesen erschuf. Absurd wie eine Fantasie von Lewis Carroll, unverständlich wie ein archäologisches Relikt. Sein riesiges Maul und die winzigen Augen vermitteln den Eindruck, dass er dazu verdammt ist, gute Laune zu haben, und der auffällige Kiemenschopf, der hinter dem ovalen Kopf hervorlugt, ähnelt einem chinesischen Drachen.

Steckbrief I

Klasse:AmphibiaOrdnung:Caudata

Familie:AmbystomatidaeGattung:Ambystoma

Verbreitung: Eine im Tal von Mexiko endemisch beheimatete Art, die früher in den Seen und Feuchtgebieten der Region sehr häufig vorkam. Mit fortschreitendem Rückgang der Seen und Feuchtgebiete wird auch der Axolotl immer seltener.

Status: Vom Aussterben bedroht, in freier Wildbahn gibt es nur wenige überlebende Exemplare in den Kanälen von Xochimilco. In Gefangenschaft gibt es dagegen zahlreiche Populationen.

Ernährung: Sie jagen jede Beute, die in ihr Maul passt: Weichtiere, Insekten, Fische, Krebstiere, Wasserlarven, Würmer, Amphibien und Jungtiere ihrer eigenen Art.

Aussehen: Hervorstehender Kopf, der Schwanz ist länger als der Körper. Nominelle Färbung meist bräunlich, dunkelgrün oder braun mit schwarzen, braunen und weißlichen Flecken. Auf dem Markt für in Gefangenschaft gehaltene Tiere haben sich Albino-, leuzistische, melanoide, goldfarbene und andere Varianten etabliert.

Größe: Sie werden bis zu 30 cm lang und wiegen mehr als 200 g.

Lebenserwartung: In freier Wildbahn zwischen 10 und 15 Jahren, in Gefangenschaft liegt der Rekord bei 30 Jahren.

Diorama I: Induzierte Metamorphose

Für mich begann alles mit den Axolotl. Mit diesen so einzigartigen und charismatischen Amphibien, die der kluge Juan José Arreola wie folgt beschrieb: »Kleine geleeartige Eidechse. Ein großer madenartiger Körper mit abgeflachtem Schwanz und Ohren aus Korallenpolypen […]« und die auch Julio Cortázar so sehr in ihren Bann zogen, dass sich der große argentinische Schriftsteller in einen von ihnen verwandelte, wovon er in seiner parabelhaften Kurzgeschichte Axolotl erzählt: »Es gab eine Zeit, in der ich viel über Axolotl nachgedacht habe. Ich besuchte sie im Aquarium des Jardin des Plantes und schaute sie mir stundenlang an, beobachtete ihre Unbeweglichkeit, ihre dunklen Bewegungen. Jetzt bin ich ein Axolotl.«

Auf ähnliche Art war auch ich hingerissen und spielte mit ihren Verwandlungen. Aber in meinem Fall ging es nicht um metaphorische Verwandlungen, sondern um physiologische und beabsichtigte Transformationen (die, aus dem Zusammenhang gerissen, zugegebenermaßen auch ein bisschen rücksichtslos erscheinen). Wenn ich ein wenig darüber nachdenke, war dabei auch meine eigene Identität im Spiel: die unvermeidlichen Formveränderungen, die man im Laufe einer zurückgelegten Strecke durchmacht und die nach und nach den Weg eines jeden Individuums abstecken. Das bedeutet, dass wir beide Lebewesen – das menschliche Kind und den Schwanzlurch – für sich analysieren müssen.

Genauer gesagt: Alle Schwanzlurche beginnen ihr Leben als Larven, danach wachsen sie, machen die Metamorphose durch und verwandeln sich genau wie im Fall der Kaulquappen, die zu Fröschen werden, in Schwanzlurche. Einige wenige Spezies (darunter der Axolotl oder Ambystoma mexicanum) verfügen jedoch über die Fähigkeit, sich den gesamten Reifungsprozess zu sparen und keine Metamorphose durchzumachen. Stattdessen weisen diese Organismen die Besonderheit auf, sich fortpflanzen zu können, ohne die Veränderungen zu durchlaufen, die für andere Mitglieder ihrer Gruppe nötig und typisch sind, um das Erwachsenenstadium zu erreichen – eine Eigenschaft, die in der Biologie als Neotenie oder Pädomorphose bezeichnet wird.

Der Axolotl (der Name der im Tal von Mexiko beheimateten Art wurde ihr von den Azteken gegeben und ist eine Zusammensetzung der aus dem Náhuatl stammenden Worte atl für »Wasser« und xolotl »Monster«, also axolotl »Wassermonster«, wovon sich später ajolote ableitete, eine Kastilisierung zur Bezeichnung der Larven von Schwanzlurchen) behält so während seiner gesamten Existenz den Larvencharakter, man könnte auch sagen, er ist wie ein ewiges Kind, eine ewige Larve.

Ich erinnere mich, dass das Skalpell mit Leichtigkeit in das weiche Fleisch eindrang, mit dem Agustín, der Biologe, der uns an jenem Morgen aufs Land mitgenommen hatte, einen Längsschnitt entlang des Kopfes machte und ein Auge der Amphibie herausnahm, um uns die Augenlinse zu zeigen. Sie sah aus wie ein kleiner Kristall aus durchsichtigem Salz. Agustín drehte die Linse vorsichtig in den Fingern, hielt sie dann jedem von uns hin (wir waren etwa ein Dutzend Kinder verschiedenen Alters, ich selbst war neun Jahre alt) und bat uns näherzutreten. Durch das kleine Prisma betrachtet, stand die Welt Kopf.

Danach hielt Agustín uns das Skalpell hin und fragte: »Wer möchte das andere Auge herausnehmen?«

Zu Beginn der letzten Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts war uns Kindern noch erlaubt, Messer zu benutzen. Das waren andere, rustikalere Zeiten, in denen es nicht nötig war, uns derart zu beschützen, wie man es heute bei Kindern tut. Damals war es nicht nur so, dass Kinderhände manchmal scharfe Klingen schwingen durften, sondern es war auch kein Problem, dass Agustín einfach so ein Dutzend menschlicher Kaulquappen in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnahm, um die Umgebung des Pátzcuaro-Sees zu erkunden – wo wir in diesem Moment gerade mit den Füßen im Schlamm standen – und nach Tieren zu suchen.

Eine solche Unternehmung wäre im heutigen Mexiko, vor allem im Bundesstaat Michoacán, schlichtweg undenkbar. Und das nicht nur wegen der Welle der Gewalt, die das Land überflutet, sondern auch, weil es heutzutage geradezu ein Wunder wäre, eine in freier Wildbahn lebende Larve welcher Art auch immer zu finden, vor allem aber die eines Pátzcuaro-See-Querzahnmolchs (in Mexiko achoque genannt) oder eine aus den Feuchtgebieten des Tals von Mexiko (den berühmten Axolotl). Damals jedoch gab es noch so viele, dass man sie mit der Hand fangen konnte, sodass es uns an jenem Tag in weniger als einer halben Stunde gelang, mit ihnen einen kleinen Eimer zu füllen.

»Vorsicht, Cota. Nicht so brutal«, warnte mich Agustín, als ich mit der Dissektion dran war, »sonst reißt du ihm die Eingeweide raus!«

Das war noch so eine Eigenschaft, die ich an ihm mochte: Er behandelte uns gleichwertig und nicht mit Samthandschuhen.

Agustín leitete den Biologiekurs in einem Jugendcamp in Erongarícuaro in Michoacán, an dem ich jedes Jahr teilnahm. Die Ausgangsbasis war eine alte Mühle, in der etwa hundert Jungen und Mädchen zwischen fünf und vierzehn Jahren aßen und die Nächte verbrachten, während wir tagsüber von Leuten aus der Gegend sinnvoll beschäftigt wurden. Man konnte lernen, wie man Käse und Würste herstellt, traditionelle Süßigkeiten oder Brot, es gab Werkstätten für Holzarbeiten, Weben oder Töpfern oder Einführungskurse in die Tiermedizin und die Biologie, die ich am liebsten mochte.

Die ersten Male, an denen ich an diesen Camps teilnahm, bin ich mit dem Zug angereist (noch etwas, was es in diesem Land nicht mehr gibt: Personenzüge). Ich erinnere mich noch daran, dass die Eisenbahn auf knarrenden Schienen nur langsam vorankam und die Fahrt mehr als zwölf Stunden dauerte. Wir fuhren am Bahnhof Buenavista in Mexiko-Stadt ab (wo sich heute das große Einkaufszentrum Forum Buenavista befindet) und schliefen auf schmalen Liegen zu sechst im Abteil.

Ich frage mich, welch furchtbare Dinge eine solche Reise in der heutigen Zeit mit sich bringen könnte. Wahrscheinlich würde sie ganze Familien auslöschen. Tatsächlich wurde die Mühle, kurz nachdem ich – in diesem Fall als Betreuer – zum letzten Mal dort war, wegen der Unsicherheit und der Gewalt, die der Drogenhandel mit sich brachte, als Herberge für Jugendcamps geschlossen.

Was ist wohl aus dem guten Agustín geworden? Dem Biologen, wie er von allen genannt wurde. Ob er aus seinem Dorf wegziehen musste? Ob ihm der Enthusiasmus abhandengekommen ist, der so typisch für ihn war? Soweit ich mich erinnere, war er immer gut gelaunt und bereit, irgendein Abenteuer zu unternehmen. Das Einzige, worüber er sich wirklich ärgerte, war, wenn wir während unserer Ausflüge in die Berge auf irgendeine Art von Umweltzerstörung stießen: Bäume, die durch illegalen Holzeinschlag gefällt wurden, eine Wilderer-Falle, Seifen- oder Kunststoffabfälle, die vormals kristallklares Wasser verschmutzten, solche Dinge.

Angesichts dessen, was heutzutage in der freien Natur los ist (zum Beispiel ist der Pátzcuaro-See auf weniger als die Hälfte der Fläche zurückgegangen, die er an dem Tag umfasste, an dem wir zum Larvensammeln unterwegs waren), würde es mich nicht wundern, wenn Agustín einen Herzinfarkt erlitten hätte. Vielleicht ist sein Herz stehen geblieben, weil ein großer Teil des Waldes abgeholzt wurde, zu dem die Monarchfalter jedes Jahr kamen, oder wegen des von der Avocado-Industrie verursachten Ökozids. Aber wer weiß, ob er das überhaupt noch mitbekommen hat. Denn vielleicht wurde auch wie bei so vielen anderen Umweltschützern dafür gesorgt, dass er einfach verschwand – eine durchaus übliche Praxis in diesem Land.

Doch lieber stelle ich mir vor, dass Agustín ein alter Mann geworden ist. Dass er durch die Natur streift und im Laub nach Fröschen sucht oder in einer Baumkrone sitzt und Vogelnester zählt. Dass er seinen alten Traum weiterverfolgt, ein Auto zu entwickeln, das durch Kuhfladen angetrieben wird. Vielleicht ist es ihm ja auch schon gelungen, und es hat ihn berühmt gemacht. Keine Ahnung. Was ich jedoch weiß, ist, dass das, was ich von ihm gelernt habe, mit dazu beigetragen hat, dass ich den Weg der Zoologie eingeschlagen habe.

Die nächste Gelegenheit, bei der ich das Gewebe einer Larve (oder, na ja, mehrerer) entweihte, war noch entscheidender für mich, eine Art Übergangsritus, der mich in die biologische Praxis einführte. Das heißt, um die eingangs gemachte Aussage zu präzisieren: Für mich begann alles mit einem Experiment. Einem Experiment, das ich mit dreizehn Jahren während eines wissenschaftlichen Projekttages im Gymnasium durchführte und das darin bestand, die beeindruckende neotenische Eigenschaft des Axolotls zu unterdrücken. Es ging darum, die intrinsische Pädomorphose der Spezies freizusetzen, das »wunderbare ewige Kind des Sumpfes« dazu anzuregen, sich zu verwandeln, zu reifen und eine neue Form anzunehmen. Seine Metamorphose durch das Injizieren von Hormonen einzuleiten und so den anmutigen Organismus dazu zu bringen, sich zu verändern und eine in der Natur unbekannte Anatomie zu offenbaren.

Natürlich war diese Idee nicht allein auf meinem Mist gewachsen. Ich bezweifle, dass ich in diesem Alter über die nötige Eigenständigkeit und geistige Reife verfügt hätte, um ohne Hilfe ein solches Versuchsprotokoll zu entwerfen. Das Verfahren entstammte dem Gebiet der Zellphysiologie und basierte auf der weisen Anleitung meiner Mutter.

Zu jener Zeit Mitte der 1990er-Jahre waren die zahlreichen Populationen des großen Axolotls (in Xochimilco und dem Rest der verbleibenden wasserführenden Schichten im Tal von Mexiko) noch nicht gefährdet. Im Gegenteil gab es laut einer Zählung im Jahr 1996 etwa sechstausend Individuen dieser Organismen pro Quadratkilometer. Die Spezies war also noch zahlreich vorhanden. Tatsächlich kam es bis zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts relativ häufig vor, dass in den Aquarien der Tianguis und auf anderen Märkten Exemplare der Ambystoma mexicanum und weiterer Larvenarten angeboten wurden, deren Fleisch sogar als prähispanische Delikatesse galt oder gern zur Füllung von Tacos und Mixiotes benutzt wurde. Damals wies noch nichts auf die düstere Zukunft hin, die die Amphibien kaum ein Jahrzehnt später erwartete.

Zu jener Zeit absolvierte ich die ersten Schuljahre auf dem Gymnasium, und mein rebellischer Geist war noch nicht erwacht. Ich war noch »im Zaum zu halten«, wie meine Großmutter aus Sinaloa es ausgedrückt hätte. Sagen wir, ich befand mich in einer Phase des Übergangs. Ein Zwischenschritt zwischen dem pummeligen (und, ehrlich gesagt, ein wenig langweiligen) Kind, das ich in den ersten Schuljahren war, und dem problematischen Jugendlichen, der langsam in meinem Inneren vor sich hin reifte. Nichts geht über eine gute Dosis Renitenz, um die Wut zu steigern, die in einem erwacht, wenn man den Wachstumsschub hinter sich hat und in der Schulhofhierarchie ein paar Stufen aufsteigt.

Ich weiß nicht, wie die ersten Schuljahre im heutigen Mexiko sind, aber zu Beginn der 1990er-Jahre waren sie ein einziges Schlachtfeld. Zumindest für mich. Und ich war nicht gerade ein begnadeter Schläger. Im Gegenteil ging ich aus den etwa ein Dutzend Schlägereien, an die ich mich erinnere, fast immer als Verlierer hervor. Natürlich habe ich versucht, mich zu verteidigen, aber meine Kampftechnik war bescheiden, und ich war leicht einzuschüchtern. Zumindest, bis ich in der sechsten Klasse eine meiner Schlangen zu einem Talentwettbewerb mitnahm und entdeckte, welche Macht diese Kreaturen in den Augen derjenigen haben, die sie nicht verstehen. Das heißt, in einer stark katholisch geprägten Gesellschaft, zu der der größte Teil meiner Klassenkameraden gehörte.

Von diesem Tag an war ich nicht mehr das wehrlose Dickerchen mit den lächerlichen Pullovern, sondern wurde zum unangepassten Sonderling, der die anderen mit seinen Schlangen erschreckte. Mit anderen Worten: Es war besser, mich in Ruhe zu lassen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich meine Schlange gleich am ersten Schultag mitgebracht und mir eine Menge unnötiger körperlicher Auseinandersetzungen erspart. Eine Sache mehr, die ich den Reptilien zu verdanken habe: den Aufstieg aus dem Keller des schulischen Kastensystems.

Jedenfalls war ich mit dreizehn Jahren noch ein guter Schüler, und angesichts meiner anhaltenden Begeisterung (um nicht zu sagen meiner vollkommenen Besessenheit) für Amphibien und Reptilien – und wahrscheinlich auch aufgrund des Mangels an sinnvollen Fähigkeiten in Bezug auf praktisch alle anderen Aspekte der menschlichen Erfahrung – meinte meine Mutter, dass möglicherweise der Moment gekommen war, mir den nötigen Anstoß zu geben, damit meine Neigung zur Herpetologie allmählich zu etwas Ernsterem wurde. Dem jungen Naturforscher seine erste »formale« Begegnung mit der biologischen Praxis zu ermöglichen, ihn in den warmen Gewässern der wissenschaftlichen Arbeit baden zu lassen, um dabei mit etwas Glück das Pech zu überwinden, über keine herausragenden sportlichen, musikalischen, künstlerischen oder sozialen Fähigkeiten zu verfügen.

Denn letztendlich sind – auch wenn Dawkins dies hartnäckig bestreitet – die Gene nur ein Teil des Gesamtpakets. Der Rest muss nach und nach aufgebaut werden, was bedeutet, die verschlungene Kette von Zufällen zu weben, die die Geschichte eines jeden Individuums mit Substanz füttert und die in der frühesten Kindheit beginnt.

Ich weiß nicht, ob die Tatsache, in einer winzigen Wohnung in Coyoacán geboren worden zu sein und krabbeln und laufen gelernt zu haben – wo meine Mutter elf Jahre lang wohnte, im Alter von achtzehn Jahren ihren ersten Mann heiratete, Medizin studierte, dann mit meinem Vater zusammenlebte, ihren einzigen Sohn gebar und stillte, bis sie beschloss, im Ausland zu promovieren –, etwas damit zu tun hatte, aber als wir an die Küste von Cape Cod in Massachusetts zogen, entfaltete sich etwas in mir. Eine Art verzweifelter Wille, alles erforschen zu wollen. Als ob die Eingrenzung durch die Wände dieses stark eingeschränkten Lebensraums – dessen Bad so klein war, dass man gleichzeitig auf der Toilette sitzen, sich am Waschbecken die Hände waschen und duschen konnte – mich dazu konditioniert hätte, jeden Winkel inspizieren zu müssen, sobald sich der natürliche Horizont vor mir auftat.

Zu jener Zeit war Woods Hole ein eher kleiner Ort mit nicht mehr als fünfhundert Einwohnern. Hinzu kam die temporäre Bevölkerung durch Akademiker und ihre Familien, die wie wir im Sommer die berühmten naturwissenschaftlichen Institute besuchten. Monate, in denen eine kosmopolitische Ansammlung überdurchschnittlicher IQs, eine Synergie herausragender Gehirne (von denen nicht wenige durchaus nobelpreiswürdig waren) darauf brannte, in Bermudashorts und Flip-Flops die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und danach ein Bier zu trinken.

Das Aufbaustudium meines Vaters bestand darin, die Ionenkanäle von Neuronen zu erforschen, darunter die Riesenaxone des Tintenfischs. Meine Mutter ihrerseits promovierte auf dem Gebiet der Betazellen und der Bauchspeicheldrüse (Insulinausschüttung und Diabetes, um genau zu sein), und obwohl sie normalerweise Ratten als Versuchstiere verwendete, benötigte sie für ihre Experimente manchmal auch den tödlichen Krötenfisch.

Es handelte sich also um ein durchaus anregendes Umfeld, um meine Kenntnisse zu erweitern, aber auch – was für mich viel wichtiger war –, um den jungen Naturforscher in mir zu wecken. Woods Hole war, wie der Name annehmen lässt, von dichten Wäldern umgeben. Es war einer jener Orte, wo es abends so viele Glühwürmchen im Garten gab, dass es nicht schwer war, ein Glas damit zu füllen. Wo es nicht ungewöhnlich war, auf dem Schulweg einer Schildkröte zu begegnen. Mit Schultagen, die ausnahmslos am Strand endeten (wo im Überfluss Lemminge, Seeigel, Quallen und Seesterne vorhanden waren), und wo bei Einbruch der Dunkelheit Heerscharen von Waschbären über die Mülltonnen herfielen.

Ich erinnere mich, dass ich es geliebt habe, meine Eltern in ihre Institute zu begleiten. Diejenigen, die das Glück hatten, zwischen Mikroskopen, Reagenzien, Pipetten, Kolben, Waagen, Zentrifugen und anderen wissenschaftlichen Laborgeräten aufzuwachsen, können sicher bestätigen, dass Versuchsbereiche unübertreffliche Spielplätze sind. Das Gebäude des MBL (Marine Biological Laboratory) war besonders attraktiv, denn im ersten Stockwerk befanden sich Dutzende Becken, die mit hochspannenden Lebewesen gefüllt waren: Tintenfischen, Hundshaien, Rochen, Quallen, Garnelen und anderen zu Forschungszwecken verwendeten Organismen.

Aber das Beste war, dass sie nicht überwacht wurden. So konnte man zum Beispiel die Hand in das Tintenfischbecken tauchen und einen Rausch gespuckter Tinte auslösen oder den rauen Körper eines Pfeilschwanzkrebses umdrehen und die biomechanischen Gliedmaßen dieses uralten Krustentiers bewundern. Man konnte auch die nervösen Mäuler der Rochen an den Fingerkuppen saugen lassen oder Bleistifte in die Scheren von Hummern und Krebsen stecken und zusehen, wie sie sie zerbrachen. Unnötig zu erwähnen, dass ich nie den Mut hatte, in das Becken mit den Zitteraalen zu greifen, denn sonst hätten meine Eltern wahrscheinlich ihren einzigen Sohn verloren.

An die ersten Jahre, die wir in den Vereinigten Staaten verbrachten, habe ich nur wenige verlässliche Erinnerungen. Damit meine ich Erinnerungen, bei denen ich mir sicher bin, dass es sich nicht nur um spätere Interpretationen einer Fotografie handelt oder die ich mir nicht aus den Erzählungen meiner Eltern zusammengebastelt habe. Doch was alle diese Spuren von fernen Momenten, die sich in meinem Kopf festgesetzt haben (und die mir bestätigen, dass es sich um authentische Spuren und nicht um bloße Erinnerungen handelt), verbindet, ist, dass sie sich alle um Tiere drehen.

Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber mein Gedächtnis neigt dazu, sich an den Tieren zu verankern, mit denen ich in jedem spezifischen Moment meines Lebens zu tun hatte; und wie allgemein bekannt ist, verändern sich zwar die Eindrücke von einem selbst im Laufe der Zeit, die Totems jedoch sind unverrückbar.

Für mich ranken sich diese Totems um die baumwollartigen Netze der Schwarzen Witwen, die unter dem Gebälk der Veranda lebten und im Sommer von Tausenden winziger, zappelnder Spinnenbabys bevölkert waren, die gefleckte Haut der Frösche, die ich am Fluss jagte, die monströsen Kokons der Libellenlarven, die ich im Teich entdeckte und mit einem Stock herausfischte, die brüchigen Schlangenhäute, die ich in den Büschen fand, und die samtweichen Riesenmotten, die Nacht um Nacht in das Moskitonetz in der Küche flatterten. Doch wenn ich mich an eines aus jenen Zeiten besonders gut erinnere, dann ist es die Hingabe, mit der ich Steine und Stämme anhob, um darunter nach Ungeziefer zu suchen.

Ich glaube, ich war gerade vier Jahre alt, als ich eines Tages mit Fieber und Hunderten rätselhafter roter Schwellungen am Körper aus dem Kindergarten nach Hause geschickt wurde. Der Arzt schloss aus, dass es sich bei den nässenden Bläschen um die Symptome der in diesem Alter typischen Krankheiten handelte: Windpocken, Röteln, Scharlach oder Drei-Tage-Fieber. Es schien auch keine Nahrungsmittelallergie zu sein. Daraufhin suchten der Arzt und meine Eltern nach anderen möglichen Ursachen des rätselhaften Ausbruchs, und nach einer gründlichen Inspektion meiner Kleidung fanden sie meinen begehrten Schatz: eine Masse von Brennwürmern in den Hosentaschen.

Ich weiß nicht, wie viele Tage ich damit verbracht habe, diese amorphe Menge an Würmern zusammenzusammeln, aber ich erinnere mich noch gut, dass die reizvollen wirbellosen Tiere mit einer Art grauem Flaum mit roten Streifen bedeckt waren und dass ich sie in einem Reifen entdeckt hatte, der zu einer Schaukel umfunktioniert worden war und im Garten des Kindergartens hing.

Ich nehme an, dass meinen Eltern zu diesem Zeitpunkt bereits bewusst war, dass ihr kleiner Sohn vor der Überschreitung der Grenze des, sagen wir, »vernünftigen« Kontakts mit Wildtieren nicht zurückschreckte und ein völliges Verbot nichts bringen würde. Und sie hatten recht.

Ein paar Monate später fanden sie in der Schublade, in der meine T-Shirts lagen, eine Schlange. Es handelte sich um ein dünnes Exemplar mit gelben Streifen auf braunem Grund, das ich ein paar Tage zuvor auf dem Gehweg hinter dem Haus gefunden hatte. Natürlich war sie vollkommen ungefährlich, dessen war ich mir sicher, weil ich sie in meinem damaligen Lieblingsbuch gefunden hatte: einer dicken illustrierten Enzyklopädie mit dem ambitionierten Titel North American Snakes (die, da ich gerade erst lernte, die Buchstaben zu entziffern, welche die Bilder erläuterten, zum Glück Hunderte Fotos mit Symbolen enthielt, die angaben, welche Organismen gefährlich waren und welche nicht).

Ich glaube, dass der Versuch, meine Mutter davon zu überzeugen, dass diese Schlange keine Gefahr darstellte, meine erste Annäherung an ein wissenschaftliches Gespräch war. An diesem Tag entdeckte ich auch die Macht der Bücher, denn als ich auf meine Enzyklopädie hinwies, um meine Worte zu bekräftigen, wurde meine Mutter deutlich ruhiger, und ihre Stimme klang weniger alarmiert. Allerdings erlaubte sie mir dennoch nicht, die Schlange zu behalten.

Auf jeden Fall war damals schon nicht mehr zu leugnen, dass das Kind vom Kreuz des Forschungswahns gezeichnet war, und sein Aktionsfeld schien zu den phylogenetischen Bereichen der kaltblütigen Fauna (oder den poikilothermen Organismen, um den korrekten Begriff zu verwenden) zu tendieren. Daher musste ich diplomatisch vorgehen und eine Abmachung treffen: Von diesem Moment an sollte ich das Recht haben, meine Beute für ein paar Tage im Haus zu behalten, während ich sie studierte, solange sie in geschlossenen Behältern aufbewahrt und nicht in der Kleidung oder in Schubladen versteckt wurde und – natürlich – nur, wenn sie nicht giftig war.

Spinnen, Tausendfüßler, Raupen und Gottesanbeterinnen; Käfer, Stabheuschrecken, Molche und nicht wenige Kaulquappen tummelten sich in den Gläsern und Terrarien meines improvisierten Zoos, wobei ich lernte, wie ich die Tiere während ihres kurzen Aufenthalts bei mir füttern und pflegen musste. Dazu sammelte ich alle möglichen Relikte, um mein kleines, in der Entstehung befindliches Museum zu vergrößern: die Schwanzrassel einer Klapperschlange, die Vorderzähne eines Dachses, drei Seeigel-Exoskelette, ein Hai-Ei in Ravioliform – das waren meine damaligen Schätze. Einzigartige Besitztümer, die uns, zusammen mit meiner Schlangen-Enzyklopädie und meinem Fahrrad, zu den acht oder neun Orten begleiteten, an denen wir in jenen Jahren des akademischen Pilgertums zwischen der Küste von Massachusetts, wo wir immer nur den Sommer verbrachten, und Philadelphia wohnten. (Ich fürchte, dass die bescheidenen Postgraduierten-Stipendien stets eine ausgeprägte Neigung zum Nomadentum und eine buddhistische Einstellung in Bezug auf persönlichen Besitz voraussetzten.)

Ich glaube nicht, dass es nötig ist, von weiteren Erlebnissen aus meiner frühen Kindheit zu berichten. Allerdings ist die Kindheit ja angeblich prägend, und der Kontext ist wichtig, um die Dimension der Veränderung zu verdeutlichen, die es für mich bedeutete, nach Mexiko-Stadt zurückzukehren; die Metamorphose, zu der dies bei einem hoffnungslos verwilderten Kind führte, wie ich es im Alter von sieben Jahren war. Was ich damit sagen will, ist, dass dies der Funke war, der die Lunte entzündete, denn von einem Tag auf den anderen war Gefangenschaft die einzige Möglichkeit geworden, meine naturkundlichen Interessen zu befriedigen.

Trotz aller Widrigkeiten war die Rückkehr nach Mexiko besser, als mein kleiner Verstand erwartet hatte, denn sie brachte eine erstaunliche Offenbarung mit sich: den überwältigenden Reichtum an Herpetofauna, der das Land, was die Artenvielfalt in Bezug auf Reptilien angeht, auf den zweiten Platz in der Welt befördert (mit etwa 864 registrierten Arten, von denen 393 Schlangen sind, was Mexiko in diesem Bereich den ersten Platz beschert) und auf den fünften in Bezug auf Amphibien (mit 376 vorhandenen Arten).

Allerdings sollte ich das erst später entdecken, als ich alt genug war, um auf eigene Faust die Landschaft zu erkunden. Daher ist es wohl besser, wenn wir uns wieder dem Zeitpunkt des wissenschaftlichen Projekttags im Gymnasium zuwenden und dem besagten Experiment, in dem es darum ging, die Verwandlung des Axolotls herbeizuführen – ein Ereignis, das, wie ich vielleicht erwähnen sollte, zwei Jahre nach der Trennung meiner Eltern stattfand, bei der ich elf Jahre alt war.

Mir ist klar, dass die Scheidung meiner Eltern damals möglicherweise, wie zu erwarten, eine traumatisierende Erfahrung für mich war, doch im Laufe der Zeit gelang es mir, ein unabhängiges Verhältnis zu beiden Elternteilen aufzubauen. Das allgemein bekannte »Wenn sich deine Eltern trennen, bekommst du doppelt so viele Weihnachtsgeschenke« ließ sich durchaus auch auf meine Begeisterung für Reptilien und Amphibien (die Herpetophilie und die Herpetokultur) anwenden. Das bedeutete im Grunde, dass die zwei Fronten mir mehr Verhandlungsmöglichkeiten bescherten, um meine Ziele zu erreichen. Wenn mein Vater mit mir zum Beispiel zum Herpetarium in Tepoztlán ging und wir mit einer Rattenschlange zurückkamen, was konnte ich dann dafür?

Zur damaligen Zeit war meine Sammlung noch ziemlich rudimentär: ein paar Terrarien in meinem Zimmer und im Wohnzimmer, die vor allem Frösche, Schildkröten und Eidechsen beherbergten. Aber es ist eine Sache, ein Lebewesen ein paar Tage im Haus zu haben und dann freizulassen, wie ich es in Woods Hole getan hatte, und eine ganz andere, über Jahre hinweg dafür verantwortlich zu sein und dafür zu sorgen, ihm das Leben so angenehm wie möglich zu machen (was die genaue Einhaltung der vorgeschriebenen Temperatur und der angemessenen Feuchtigkeit beinhaltet sowie die Beherrschung der nicht einfachen Kunst der geeigneten Ernährung).

Als ich zu einem Stadtkind wurde und mein herpetologisches Hobby fortan hauptsächlich in Innenräumen ausüben musste, traf ich die Entscheidung, nur noch Tiere zu halten, die in Gefangenschaft gezüchtet worden waren (mehr wegen des prekären Gesundheitszustands der auf den Märkten angebotenen Exemplare als aus einem frühzeitigen Bewusstsein) und deshalb dafür geeignet waren, auch weiterhin in Gefangenschaft zu leben. Dieser Aspekt mag auch im moralischen Sinne seine Auswirkungen gehabt haben, aber in jedem Fall distanzierte ich mich dadurch von dem Artenhandel und der Zerstörung der Wildnis, deren Ablehnung mich Agustín und die anderen Vorbilder, die meine Begeisterung für die Naturforschung geweckt hatten, gelehrt hatten.