10,99 €

Mehr erfahren.

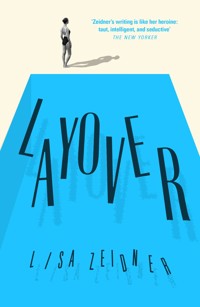

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In ihrem Elternhaus in einer Kleinstadt in New Jersey will Tess ihre Hochzeit feiern. Ganz bescheiden, ganz familiär, ohne weißen Satin, in einem einfachen, taillierten dunkelblauen Cocktailkleid. Helen, ihre Mutter, gerät in helle Aufregung, wenn sie an die Gäste denkt: sich bekriegende Exfrauen, eifersüchtige Gespielinnen, schreiende Babys – und viel zu viele Psychiater. Aber der Überraschungsgast steht nicht auf der Liste: eine junge Frau in einem Hochzeitskleid aus weißem Satin, komplett mit Schleier. Sie trägt eine Gasmaske, und sie ist bewaffnet.

Während Mutter Helen die Nerven behält und Kontakt zu der Geiselnehmerin aufnimmt, wächst die Anspannung unter den übrigen Gästen. Bin ich gemeint? Und sie beginnen ihre Lebensgeschichten zu beichten, in denen die Unbekannte, die sie da in Schach hält, eine Rolle gespielt haben könnte. Aber dann trifft das Überfallkommando ein und mit ihm Sergeant McCormick – auf den die „Terroristin aus Liebe“ es abgesehen zu haben scheint.

Lisa Zeidners verwegener Roman, der als fesselndes Geiseldrama beginnt, wächst sich zu einer Geschichte von Leidenschaft, verratener Liebe und gebrochenen Herzen aus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2015

Sammlungen

Ähnliche

In ihrem Elternhaus in einer Kleinstadt in New Jersey will Tess ihre Hochzeit feiern. Ganz bescheiden, ganz familiär, ohne weißen Satin, in einem einfachen taillierten dunkelblauen Cocktailkleid. Helen, ihre Mutter, gerät in helle Aufregung, wenn sie an die Gäste denkt: die schwarzafrikanische Verwandtschaft des Bräutigams, sich bekriegende Ehefrauen, eifersüchtige Gespielinnen, schreiende Babys – und viel zu viele Psychiater. Aber der Überraschungsgast steht nicht auf der Liste: eine junge Frau in einem Brautkleid aus weißem Satin, komplett mit Schleier. Sie trägt eine Gasmaske und sie ist bewaffnet.

Während Mutter Helen die Nerven behält und Kontakt zu der Geiselnehmerin aufnimmt, wächst die Anspannung unter den übrigen Gästen. Bin ich gemeint? Und sie beginnen ihre Lebensgeschichten zu beichten, in denen die Unbekannte, die sie da in Schacht hält, eine Rolle gespielt haben könnte. Aber dann trifft das Überfallkommando ein und mit ihm Sergeant McCormick – auf den die »Terroristin aus Liebe« es abgesehen zu haben scheint.

Lisa Zeidner, Autorin und Journalistin, schreibt u.a. für The New York Times. Bei Suhrkamp erschien zuletzt ihr Roman Zwischenstop. Sie unterrichtet Creative Writing an der Rutgers University in Camden, New Jersey.

Lisa Zeidner

DIEFALSCHEBRAUT

Roman

Aus demamerikanischen Englisch vonChristel Dormagen

Suhrkamp

Titel der Originalausgabe:

Love Bomb

First published by Sarah Crichton Books,Farrar, Straus and Giroux, New York 2012

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4436

Deutsche Erstausgabe

© der deutschen Ausgabe

Suhrkamp Verlag Berlin 2015

Copyright © 2012 by Lisa Zeidner

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagfotos: Adam Smigielski/Getty Images (Stiefel), Tsuneo Yamashita/Getty Images (Blumen)

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

eISBN 978-3-518-74143-6

www.suhrkamp.de

Für Dorothy Zeidner

1926-2009

Helen Burns

und

Dr. und Mrs. Jacob Nathanson

und

Salome und Delbert Billips jr.

laden Sie ein zur Hochzeit von

Tess Nathanson

und

Gabriel Billips

am Samstag, dem 19. Juni 2012

Rosewood Lane 106, Haddonfield, New Jersey

Anschließend Empfang

Anstelle von Geschenken

bittet das Brautpaar um Spenden für

Ärzte ohne Grenzen

DRINNEN

Die Braut trug nicht Weiß. Aber die Terroristin.

Die Braut trug ein dunkelblaues, tailliertes Cocktailkleid, schimmernd und glänzend wie eine ölverschmierte Ente. Die Terroristin trug ein absolut klassisches Brautkleid aus weißem Satin und Spitze, komplett mit Schleier.

Die Gäste hatten sich, in Erwartung der Braut, schon im großen Salon versammelt. Bis zu diesem Moment hatte nur eine Schlechtwetterprognose das Ereignis beeinträchtigt, weshalb die Zeremonie jetzt drinnen stattfand. Braut und Bräutigam, denen man aus ebendiesem Grund von einer Sommerhochzeit im Freien abgeraten hatte, schienen das nahende Unwetter nicht nur stoisch zu nehmen, sondern wirkten darüber hinaus ausgesprochen heiter; und als das Gewitter dann ebenso plötzlich abzog und die Sonne wieder durchbrach, glaubten manche Gäste, eine höhere Macht habe ein Zeichen und einen Wink oder dem Ganzen sogar ihren persönlichen Segen gegeben.

Alle, die nicht gut stehen konnten, hatten sich gesetzt. Anstatt der vertrauten Klänge von Pachelbels Kanon hörten die versammelten Gäste jetzt draußen eine Reihe von Geräuschen, die nach einem Bohrschrauber klangen. Während sie die Köpfe zu dem Krach hin drehten, betrat nicht Tess, sondern die Terroristin den Raum. Sie kam durch die Terrassentür am anderen Ende des Raums, die in den Garten führte. Wie über einen Laufsteg marschierte sie nach vorn. Dann drehte sie sich mit Schwung zur versammelten Menge um, sodass alle, inklusive Hochzeitsfotograf, einen langen Blick auf sie werfen konnten.

Zu dem Hochzeitskleid trug die Terroristin eine alte Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg, unförmig wie ein Tauchergerät. Ihre Augen konnte man nicht sehen, weil sie über der Gasmaske eine verspiegelte Sonnenbrille trug. Ihr Schleier war viel zu schwer für eine Braut und glich eher einer Burka. Von der Gasmaske lief ein Draht zu einem kleinen schwarzen Kästchen an ihrem Arm, das an einem Fitness-Armband für einen iPod befestigt war. An dem Kästchen blinkte ein kleiner Leuchtknopf.

Weil ihre Arme nackt waren und ihr Kleid trägerlos, konnte man das Kästchen ziemlich gut sehen. Der Arm war eindeutig ein weiblicher Arm. Ein sehr muskulöser weiblicher Arm. Diese Frau hatte ordentlich viel Zeit an Kraftmaschinen oder mit Gewichten verbracht, würden die jüngeren Männer später, als ihre Arme zu einer zentralen Frage wurden, übereinstimmend feststellen: Wieso hatte keiner ihrer Bekannten oder Freunde diese Arme, diese Hände wiedererkannt? Gut, vielleicht war sie dick gewesen, bevor sie sich, beim Training für diesen großen Horrorauftritt, bis spät in die Nächte mit Klimmzügen gequält hatte. Aber hätte die fragliche Person – die Person, der sie Schaden zufügen wollte, die Person, die dafür verantwortlich war, dass vierundfünfzig unschuldige Menschen in Lebensgefahr gebracht wurden – sie nicht trotzdem an ihrer Hautfarbe, ihren Ellbogen erkennen müssen?

Das schwarze Kästchen war praktisch der einzige dunkle Gegenstand an ihrem Körper, man sollte es also sehen, ebenso wie ihre Stiefel. Der Saum des Hochzeitskleids war offenbar absichtlich zu kurz, weshalb nicht nur die Schuhspitzen hervorschauten, sondern die kompletten klobigen Dinger. Die Terroristin trug Arbeitsstiefel mit Stahlkappen, wie Straßenarbeiter oder Kabelleger, aber sie waren mit Hilfe einer Schablone weiß besprüht worden und zeigten ein Muster wie aus weißer und cremefarbener Spitze. Auch die Schnürsenkel waren weiß besprüht.

Es wäre so einfach gewesen – im Grunde viel einfacher –, weiße Schnürsenkel zu kaufen. Die verkrustete Farbe auf den Bändern war irritierend und machte die Schuhe zu Objekten, die eigentlich in ein Museum gehörten, unter einer großen Plexiglashaube als Kunst ausgestellt.

Der Schleier war so lang, dass er ihre Taille zum Teil verdeckte, weshalb man, während sie nach vorne lief, nur aus einem bestimmten Blickwinkel ihren Gürtel sah, der ausschließlich aus Patronen zu bestehen schien. Etwas hing oder klemmte daran wie ein Mobiltelefon – etwa eine abgesägte Schrotflinte? Dies hier war zwar kein Soldier-of-Fortune-Treffen, aber es schien sich tatsächlich um eine abgesägte Schrotflinte zu handeln.

Trotz der Waffe nahm niemand die Terroristin anfangs ernst. Fast alle dachten eher an eine etwas bemühte Performance. Tess und Gabriel hatten beide ein großes Geheimnis um die Hochzeit gemacht und nur verraten, dass es »eine intime Angelegenheit« werden würde. Die älteren Gäste – die gerade in Zeiten wie diesen an den Wert von Ritualen glaubten und entschieden die Meinung vertraten, die eigene Hochzeit sei der denkbar ungeeignetste Moment für kreative Einfälle – zeigten ein nachsichtiges Lächeln. Viele Freunde des Brautpaars wirkten aber auch echt begeistert.

Nicht dass sie unbedingt eine bewaffnete Braut mit Gasmaske gebraucht hätten, um das Fest angeregt, vergnügt und dankbar, dass sie dabei sein durften, zu genießen. Die Schwester des Bräutigams, die Schauspielerin Miranda Mobley, war in Begleitung ihres aktuellen Liebhabers erschienen, des bekannteren Schauspielers Trevor Hunter, Star einer endlosen Fernseh-Krimiserie und diverser Actionfilme mit komischem Einschlag. Nach dem Anschnitt der Hochzeitstorte würde Mirandas Wagen – das Schauspielerpaar war in einer Stretchlimousine mit Fahrer gekommen – die beiden rechtzeitig zu ihren Mitternachts-Talkshows zurück nach Manhattan bringen. Jetzt saßen die beiden Prominenten jedenfalls ruhig auf ihren Plastikstühlen. Und als die versammelten Gäste sich suchend nach Braut und Bräutigam umdrehten, schauten sie immer wieder auf die Filmstars. Die meisten hatten nämlich im ersten Augenblick gedacht, Miranda sei die falsche Braut – im Kostüm der selbstironischen Brautjungfer.

Als sie nun Miranda in der Menge entdeckten, glaubten sie, Tess sei die Terroristin. Denn auch wenn Tess die Gäste bei ihrer Ankunft persönlich begrüßt hatte, hätte sie sich in ihrem alten Kinderzimmer leicht umziehen können. Ein oder zwei Gäste lächelten und blickten sich suchend nach dem Bräutigam um, der doch sicher auch verkleidet war. Aber Gabriel in seinem Hochzeitsanzug schien genauso verblüfft wie alle anderen. Weshalb sie wiederum vermuteten, seine Verwirrung sei ebenfalls Teil der Performance, sogar dann noch, als er sich den Hals verrenkte, um nach seiner zukünftigen Frau zu suchen.

Auch Tess, die in ihrem blauen Kleid ganz hinten im Gedränge stand, war nur eine Zuschauerin. Also keine Kunst-Braut. Und diese echte Braut wirkte mit ihren aufgerissenen Augen noch ratloser als Gabriel.

Sie hatte sich zur Catering-Mannschaft an der Tür gesellt, zu den beiden Köchen, einem Ehepaar mit den vorgeschriebenen hohen weißen Mützen, weißen Nehru-Jacken und kursiv auf die Brusttaschen gestickten Namen sowie den fünf jungen Servierkräften, die in ihren Uniformen aussahen wie Pinguine.

Als die Terroristin mit durch die Gasmaske gedämpfter Stimme und im Ton einer Nachrichtensprecherin verkündete: »Jeder, der noch steht, sucht sich einen Stuhl«, begannen alle zu lachen und zu klatschen, jedenfalls fast alle.

Helen Burns, Gastgeberin und Mutter der Braut, entdeckte rasch Tess in der Menge, dann Gabriel. Dann ihren Sohn Simon und ihre drei Enkel. Dann ihre zitternde Mutter im Rollstuhl, die ihr übliches Gesicht machte, zwischen unbekümmert und gottergeben.

Auch die Afrikaner schienen nicht begeistert zu sein. Die vier Freunde des Brautpaars, ein Ehepaar und zwei einzelne Männer, die extra aus dem Tschad und aus Mali angereist waren, waren Helen vorgestellt worden, doch sie hatte sich ihre langen fremdländischen Namen nicht merken können. Diese ausländischen Gäste mochten sich in amerikanischen Hochzeitsbräuchen vielleicht nicht hinreichend auskennen, doch sie wussten sehr wohl eine echte Flinte von einer Attrappe zu unterscheiden. Ebenso wie vermutlich der Großvater des Bräutigams, der alt genug war, um in diversen echten Kriegen gekämpft zu haben. Helen bemerkte, dass Delbert Billips sen., ohne den Kopf zu sehr zu bewegen, offenbar gerade sämtliche Ausgänge des Raums auskundschaftete. Sie registrierte außerdem, dass die fremde Frau ihn nicht beachtete, was bedeutete, dass sie, wer immer sie sein mochte, nichts mit der Familie des Bräutigams zu tun hatte, denn wer eine Geiselnahme als Kunstaktion inszenierte, würde doch einen Mann mit Kampferfahrung mit einplanen.

Ebenfalls keineswegs amüsiert: die Dienstleister für psychische Gesundheit. Helen Burns, die Brautmutter, war eine einfache Therapeutin mit Doktortitel. Aber der Vater der Braut, der Großvater des Bräutigams mütterlicherseits sowie eine Handvoll weiterer Hochzeitsgäste waren Psychiater, die sofort und auf der Stelle Thorazine verschreiben oder eine Zwangseinweisung beantragen konnten. Sie fanden nicht, dass diese Frau besonders kreativ war. Sie hielten sie eher für schizophren. Allein aufgrund ihrer Aufmachung hielten sie sie für schizophren. Die Aufmachung schrie nach geschlossener Abteilung.

Es gab nicht genug Stühle für alle. Das Zimmer – Helen nannte es das nicht-ganz-so-große Zimmer – war zu klein für diese vielen Menschen. In Panik wegen des drohenden Regens hatten sie einen Hilferuf an Simon, den Bruder der Braut, geschickt und zusammen mit der Catering-Truppe im Haus provisorisch Raum für das Buffet geschaffen, in der festen Überzeugung, dass der Regen aufhören würde und man dann wieder nach draußen unter das Zelt gehen konnte. Helen war sehr verärgert. Es war lächerlich. Wer will schon eine Hinterhofhochzeit! Selbst wenn es nicht regnete, wer braucht denn Mücken, Ameisen, Hitze und Feuchtigkeit! Doch dann war der Regen ausgeblieben, und Helen begriff, dass ihrer Tochter gerade dieses Improvisierte an der Hochzeit gefiel, als könnte es sie davor schützen, zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Statt schlechtem Wetter hatten sie jetzt einen bewaffneten Eindringling mit Gasmaske.

»Okay«, sagte die Terroristin, »die Übrigen können sich hinter und neben den Stühlen aufstellen. Zuerst –« Sie wurde von einem klingelnden Telefon unterbrochen. Heutzutage stellen die Leute ihre Mobiltelefone nicht mehr ab, selbst für eine Hochzeit nicht. »Oooh, das ist ja ein total alberner Klingelton«, konstatierte sie. Viele lachten, während die Missetäterin ihr Handy auf Vibration stellte. »Wir werden jetzt unsere Handys ausmachen. Nicht auf Vibrationsfunktion, sondern ganz und gar aus. Versucht, eine Weile ohne eure Telefone auszukommen. Lasst es uns gemeinsam machen. Ich zähle bis drei«, und die Gäste fügten sich und lachten erneut über das Durcheinander der verschiedenen Abschalttöne.

»So«, sagte sie, »und jetzt lasse ich einen Hut herumgehen«, wobei das Wort Hut unter der Gasmaske so undeutlich klang, dass es kaum zu verstehen war. Woher der Hut so plötzlich kam, war unklar – von irgendwo unter dem Zauberschleier, oder aber er war schon vorher im Raum deponiert worden, angesichts dessen, was bald darauf geschah, durchaus möglich. »Würdet ihr jetzt alle eure Handys durch die Reihen zum Gang durchreichen und in den Zylinder legen. Reicht sie einfach weiter. Das war’s. Danke. Wenn du mir helfen möchtest, Süße« – das galt dem Blumenmädchen, das völlig begeistert schien über die Aussicht auf solch ein, ganz klar, lustiges Spiel –, »dann musst du die Blumen weglegen. Ja, der ist schwer. Es ist ein Hut für Zauberer, passt mehr rein.«

Einige Gäste wollten sich nicht von ihren Handys trennen. Ein Psychiater-Freund des Brautvaters wies darauf hin, dass die Mobiltelefone doch alle gleich aussähen. Er sagte, ohne seine Adressenliste wäre er verloren.

»Machen Sie sich deswegen keinen Sorgen, Sir; wir werden sie später bestimmt wieder auseinandersortieren können.«

»Ich fühle mich nicht besonders wohl dabei«, sagte der Psychiater in einer Lautstärke und so langsam, wie nur ein sehr schlechter Psychiater mit einem kranken Menschen sprechen würde. Helen wusste, dass er eigentlich gar kein so schlechter Psychiater war, aber jetzt unter Stress stand. »Könnten Sie mir bitte sagen –«

Die Frau kam näher, beugte sich über ihn und griff blitzschnell mit der Hand zur Flinte an ihrem Gürtel. Wäre dem Psychiater aufgefallen, wie wenig das matte Metall des Gewehrs zu ihrer French Manicure passte, wäre das ein weiterer Beweis für seine Diagnose gewesen.

Er übergab sein Handy, genau wie die anderen, die eben noch gehofft hatten, sich ihrer Beteiligung an diesem Akt der Performance still und leise entziehen zu können.

Die Terroristin sah sich streng um. »Wer hat seins noch?«

Niemand antwortete. Später würden sie sich darüber wundern, dass keiner so geistesgegenwärtig gewesen war, sein Handy zu behalten; ihre Geiselnehmerin hatte sie ja nicht gezählt.

Sie drängte sich zwischen den Gästen durch und musterte die Männer mittleren Alters besonders aufmerksam. Sie blickte ihnen im Vorbeigehen tief in die Augen. Die Männer konnten sich in ihrer Sonnenbrille sehen. Bei einem Gastroenterologen, einem alten Freund des Brautvaters, den dieser schon seit dem Medizinstudium kannte, blieb sie stehen und starrte ihn finster an. Vielleicht war auch nur ihr Blick finster. Wenn man die Augen des anderen nicht sieht, lässt sich das schwer feststellen, weshalb man in vielen Banken jetzt Verbotsschilder für Sonnenbrillen und Hüte sieht. Trotz des 11. Septembers und seiner Folgen, trotz des legendären Muts all der Männer in der gekidnappten Unglücksmaschine auf dem Flug nach Washington kann man heute immer noch Banken überfallen, ohne mit einer Pistole herumfuchteln zu müssen. Heutzutage reicht ein kleiner Zettel.

»Aber ich habe Bereitschaftsdienst«, sagte er.

Sie machte die klassische Handbewegung, die jeder verstand: Rück es raus.

»Nein«, sagte der Gastroenterologe.

Verärgert straffte die Frau die Schultern. Sie marschierte zu der Riesenkonsole mit Helens Fernseher und DVD-Player, dem bis auf die Couch einzigen Möbelstück, das nicht in die Garage gekarrt worden war, um Platz für die Stühle zu schaffen. Aus dem Hohlraum zwischen Konsole und Wand – das Möbelstück hatte sich wegen des irritierenden Gewirrs von Kabeln und klobigen Steckern nie bündig an der Wand anbringen lassen – zog sie eine Schusswaffe und einen Müllsack. Sie schob den Plastiksack in ihren Gürtel mit der Flinte, marschierte zurück zu dem Gastroenterologen und hielt ihm das Gewehr an die Stirn.

Er gab ihr sein iPhone.

Zu diesem Zeitpunkt waren etwa vier Minuten vergangen. Das Gewehr markierte einen entscheidenden Wendepunkt. Der Ton änderte sich ebenso entschieden wie das Wetter. Alle, die bisher geglaubt hatten, es handele sich um Theater, wurden jetzt eines Besseren belehrt. Selbst die, die immer mehr davon überzeugt waren, dass hier Guerilla-Theater stattfand – das Gewehr ungeladen, die Frau eine Freundin des Bräutigams, eine Studentin von der Filmhochschule, das Ganze quasi ein Kommentar zum Widerspruch zwischen sattem Westen und dem Elend, das Tess und Gabriel bei den Ärzten ohne Grenzen in Mali, wo sie sich kennenlernten, erlebt hatten –, mussten jetzt zugeben, dass sie Angst hatten.

Ebenso beunruhigend wie das Gewehr war die Tatsache, dass es im Haus versteckt worden war. Was bedeutete, dass diese Person Zugang zum Haus gehabt hatte. Helen, die hier wohnte, wunderte das allerdings weniger. Wie fast alle Einwohner dieses idyllischen, wohlhabenden Nests in New Jersey verschloss sie nur selten ihre Türen. Jeder konnte sich also Zugang zum Haus verschaffen – ihr Rasenpfleger ebenso wie Jugendliche von der Highschool, die einen Platz zum Partyfeiern brauchten. Ihr uralter Golden Retriever wirkte nicht besonders abschreckend. Wer immer ihr Haus betrat, kam auch an ihre persönlichen Dateien im Computer, an die Kreditkartennummern auf ihren Rechnungen, ihre verschreibungspflichtigen Medikamente, ihre traurigen Dessous. Im Moment hielt Helen sich allerdings nicht lange bei dieser offensichtlichen Verletzung ihrer Privatsphäre auf. Denn in Wahrheit gab es da nicht viel zu verletzen. Ihr Leben war ein offenes Buch, für dessen Lektüre sich, ehrlich gesagt, niemand besonders interessierte. Verwirrender und drängender war vielmehr die Frage: Wieso?

Dass die Frau mit irgendjemandem ein Problem hatte, war offensichtlich. Dass sie selbst es nicht war, darin war Helen sich ziemlich sicher. Sie hätte auch gewettet, dass es nichts mit der Braut und dem Bräutigam zu tun hatte, obwohl ein Mensch mit eingeschränktem Vorstellungsvermögen das natürlich als Erstes vermuten würde.

In der einen Hand das Gewehr, zog die Terroristin mit der anderen den Plastiksack aus ihrem Patronengürtel und schüttelte ihn auseinander.

»Als Nächstes«, sagte sie, »möchte ich, dass die Damen ihre Handtaschen weiterreichen. Hier rein, in den Sack.«

Nur widerstrebend übergaben die Frauen ihre kleinen Handtäschchen mit den Lippenstiften, den Zahnstochern. Den Nagelfeilen aus Metall und, wer weiß, den winzigen Pfefferspraydöschen. Dem niedlichen Nähset von vergangenen Hotelaufenthalten mit Nähnadeln und Sicherheitsnadeln für eventuelle Probleme bei der Kleidung und, falls nötig, auch zum Ausstechen von Augen. Die Terroristin hielt den Plastiksack auf, während die Gäste brav ihre Täschchen weiterreichten.

»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte ein älterer Mann, »aber ich möchte Ihnen gern etwas sagen.«

Helen musste sich nicht einmal nach dem Redner umdrehen, um zu wissen, dass er einer der Psychiater war. Er hatte die Therapeutenstimme eingesetzt: sanft, langsam, beruhigend, schmeichelnd. Helen hatte ihn zum ersten Mal gestern Abend bei dem »Probeessen« vor der Hochzeit gesehen: Dr. Ira Needleman aus Los Angeles, der Großvater des Bräutigams.

»Meine Frau ist Diabetikerin«, sagte Dr. Needleman. »Ihr Insulin ist in der Handtasche.«

»Und?«

»Sie wollen sicherlich niemanden verletzen.«

Die Terroristin lachte theatralisch.

»Also offenbar will sie Ihnen nicht Ihre Insulinspritze lassen«, sagte ein anderer. Und zur Terroristin: »Stimmt doch?«

Das war Dr. Jacob »Jake« Nathanson, Vater der Braut und Helens Exmann, der Dr. Needleman, diesen teilpensionierten Therapeuten für Stars, für einen aufgeblasenen Scharlatan hielt.

Die Terroristin sagte ruppig: »Erraten!«

»Hören Sie«, sagte Jake. Er benutzte seine spezielle Therapeutenstimme, die Ich-werde-jetzt-nicht-herablassend-sein-und-ich-bin-kein-typischer-Therapeut-Stimme. Seine Kinder und seine Exfrau kannten sie gut. »Vielleicht sagen Sie uns einfach, was Sie wollen …«

»Dazu kommen wir noch«, sagte die Terroristin.

»Entschuldigen Sie«, sagte Jake. »Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Könnten Sie vielleicht die Maske abnehmen …«

Sie ignorierte ihn. Alle Handtaschen waren jetzt in dem Müllsack. Sie schleppte den Plastiksack zur Terrassentür am anderen Ende des Raums, öffnete sie und warf ihn zusammen mit den Handys hinaus auf den Rasen. Schloss die Tür.

»Und wenn Sie nun freundlicherweise Ihre Hände hinter dem Kopf verschränken würden. Meine Damen und Herren, ich bin heute hier –«

»Noch einmal«, unterbrach Jake sie, jetzt lauter, »ich möchte wirklich hören, was Sie zu sagen haben, aber ich könnte Sie so viel besser verstehen, wenn Sie einfach Ihre Maske abnähmen.«

»Jake«, sagte Helen nachdrücklich. »Lass sie einfach reden.«

»Danke«, sagte die Terroristin.

»Ich stimme Jake zu«, sagte ein weiterer Psychiater.

»Klappe!«, sagte die Terroristin.

Das Handtascheneinsammeln hatte weitere zwei, drei Minuten gedauert.

Auch das Folgende geschah sehr schnell, so schnell, dass man nur staunen konnte, wie die drei afrikanischen Männer ohne jede Absprache einen Coup landen konnten: Ngarta Adoulaye aus dem Tschad legte die Hände nicht auf den Rücken. Er war aufgestanden, zu allem bereit. Die falsche Braut war sofort bei ihm und richtete das Gewehr auf seine Schulter. Als er wieder saß, zog sie aus ihrem Gürtel ein Armband aus Plastik. Es sah aus wie eines dieser Bänder, die Patienten im Krankenhaus bekommen, war aber größer und fester, und damit fesselte sie seine Arme hinter der Stuhllehne. Um beide Hände frei zu haben, musste sie sich für einen sehr kurzen Moment das Gewehr unter die Achsel klemmen, was ihr Dekolletee auf dramatische Weise verschob.

Guter altmodischer Sexismus: Wieso sollte man sich vor einer Person in trägerlosem Push-up-BH fürchten? Sie besaß ein Gewehr, aber es war schwer vorstellbar, dass sie damit umzugehen verstand. Wahrscheinlich war es nicht einmal geladen. Es war schlicht undenkbar, dass nicht irgendein männlicher Gast sich von hinten nähern und ihr das Gewehr aus der Hand würde winden können, während sie instinktiv aufschreien und versuchen würde, ihr trägerloses Kleid am Verrutschen zu hindern.

Es spielte sich Folgendes ab. Während sie Ngarta fesselte, versuchte ein anderer Afrikaner, Souleymane Samake aus Mali, ihr die Schusswaffe wegzunehmen. Vergeblich. Die Frau vollführte eine schnelle, versierte doppelte Bewegung, um wieder in den Besitz der Waffe zu gelangen: einen Tritt in Souleymanes Leistengegend und gleichzeitig eine beidhändige Drehung des Gewehrs. Während Souleymane sich brüllend krümmte, ging das Gewehr los. Am anderen Ende des Raums schrie die Braut auf, weil ihr jemand vom Servicepersonal beim Versuch, zur Tür zu gelangen, auf den Fuß getreten war. Die weibliche Hälfte des Catering-Teams schrie ebenfalls und fiel hin, die hochzeitstortenförmige Mütze kippte ihr vom Kopf.

Getroffen worden war sie nicht. Die Kugel war von der Wand abgeprallt und hatte, wie in einem alten Western, eine Vase vom Kaminsims gefegt. Entweder war die Terroristin eine exzellente Schützin, oder Cyndi, die Köchin, konnte froh sein, dass sie noch lebte und auch künftig noch Kanapees würde auf Platten anrichten dürfen. Wahrscheinlich hatte sie noch nie einen Schuss aus solcher Nähe gehört. Wie vermutlich die meisten Gäste. Er war außerordentlich laut, so laut, dass es eigentlich undenkbar war, dass nicht schon längst jemand aus der Nachbarschaft die Polizei gerufen hatte.

»Sie sehen, dass das eine SEHRSCHLECHTEIDEE war«, sagte die Terroristin und hielt, wie um es zu schützen, die Hand über das schwarze Kästchen an ihrem Arm. »Also –«

Einige hatten während dieses Intermezzos versucht wegzulaufen. Es konnte doch nicht so schwer sein, an einem Samstag im Sommer aus dem Wohnzimmer eines Vorstadthauses zu flüchten. Gut, viele Nachbarn würden am Strand sein. Aber dies hier war ja keine Geisterstadt. Überall in Haddonfield wuschen Menschen ihre Autos, luden ihre Einkäufe aus und warfen ihrem Spielernachwuchs sanfte Übungsbälle zu. Auch vor dem Schuss hatten Nachbarn natürlich schon die vielen fremden Autos in der Straße und das seltsame Fotoritual registriert, das die Gäste vor dem Betreten des Hauses über sich ergehen lassen mussten, gar nicht zu reden vom Lieferwagen des Catering-Unternehmens und der Limousine mit Fahrer an einem völlig unglamourösen Samstag. Sie würden wissen, dass eine Hochzeit stattfand. Die Polizei von Haddonfield würde über das Fest informiert sein. Man würde auf einer Hochzeit nicht mit lautem Schreien rechnen.

Die zwei ungefesselten afrikanischen Männer rannten jetzt zu den Türen. Sie bildeten ein komisches Paar: Souleymane in einem traditionellen, knallbunten, zeltartigen grand boubou; Idris Deby in einem adretten westlichen Anzug. Die Afrikanerin mit dem bizarren Kopfschmuck musste, wie die übrigen Gäste mutmaßten, zu dem gefesselten Mann gehören, da sie, in seltsamer Stimmlage wimmernd, zurückblieb. Mehrere Freunde des Bräutigams hasteten zu den Türen, auch der Ärzte-ohne-Grenzen-Trupp. Eine Mutter mit ihrem Baby folgte ihnen.

Dies hier war ein Vorstadtwohnzimmer und kein Ballsaal. Schon die versammelten Menschen – auf der quasi nichtvorhandenen freien Fläche hinter den viel zu wenigen Klappstühlen – konnte der Raum kaum fassen. Binnen Sekunden drängelten und schrien alle durcheinander: aus voller Kehle die Männer, die Frauen schrill, die Säuglinge wimmernd und dazwischen, in seiner speziellen roboterhaften Zwergenstimmlage, Theodore mit dem Asperger-Syndrom, der achtzehnjährige Halbbruder der Braut.

Aber alle, die es mit der Tür zum Hausflur versuchten, stellten fest, dass sie offensichtlich von außen fest verbarrikadiert war. Das war also das Bohrgeräusch gewesen. Diejenigen, die zur gläsernen Terrassentür wollten, stießen dort auf die Terroristin, die ihnen, das Gewehr triumphierend auf die heranstürmenden Gäste gerichtet, den Weg verstellte. An einem ihrer Finger hing, unter dem Brautschleier hervorgezaubert, ein weiterer Gegenstand: ein großes, scheußliches, sehr stabil wirkendes Vorhängeschloss. Kein Schloss für Umkleideschließfächer, sondern eher für einen Abstellplatz voller beschlagnahmter Autos. Sie stieß dem aggressivsten jungen Mann das Gewehr gegen die Brust. Er erstarrte und hob die Hände. Ebenso sein ausbruchswilliger Landsmann.

Helen Burns, die inmitten dieser chaotischen Situation so ruhig wie möglich geblieben war und krampfhaft überlegte, was diese Frau wohl vorhatte, tat jetzt etwas Seltsames. Von ihrem Platz in der ersten Reihe aus winkte sie der Terroristin auf freundliche, unaufdringliche Weise zu. Sie blickte sie dabei nicht direkt an. Sie drehte den Kopf ein wenig zur Seite und senkte ihn. Wenn diese Frau ernsthaft psychisch krank war, dann war es, wie Helen wusste, keine gute Idee, direkten Augenkontakt mit ihr zu suchen. Direkter Augenkontakt würde sie noch mehr aufbringen. Helen würde sich jetzt immer wieder sehr vorsichtig um Kontaktaufnahme bemühen.

Aus ihrem schiefen Blickwinkel und wegen der Gasmaske konnte Helen nicht sehen, ob die Terroristin lächelte. Aber ihre Schultern federten leicht, als sie zurückwinkte – mit einem klitzekleinen, den Gruß bestätigenden Flattern der Finger am Gewehr.

Später würde man darauf hinweisen, dass Dr. Helen Burns von Anfang an gegen die Hochzeit gewesen war. Nicht gegen die Ehe, sondern gegen das Fest.

Wenn man als Eingeborenenstamm in einer unwirtlichen Gegend lebte und das Leben kurz und hart wäre, gäbe es sicher genügend Grund, sich die Haare mit Federn zu schmücken und das kleine Ferkel mit dem Buschmesser zu schlachten. Zwei Menschen lieben sich? Kommt, wir machen ein Festessen! Aber hier? Es war doch albern. Warum die Liebe mit einer großen Zeremonie begehen? Noch dazu mit einem Zeremoniell, das nicht in einer Kirche stattfand, sondern in einem Vorstadthinterhof, und ausgerechnet von einem Freund vollzogen wurde, der unbedingt jedem erklären musste, er habe sich seine Predigerlizenz im Internet gekauft.

Wenn Hochzeiten schon sinnlos waren, dann waren es ironische Hochzeiten allemal. Wie ein bisschen schwanger sein: Wie konnte man überhaupt an die der Kirche oder dem Staat verliehene Macht glauben? Aber tatsächlich glaubten die meisten Leute auf diese Weise. Sie sicherten ihre Einlagen ab. Und es lag Helen fern, diese Haltung zu diskutieren. Sollten doch die Psychiater sie mit der Widersprüchlichkeit ihres Glaubens konfrontieren.

Aber Tess! Es brach ihr das Herz, hier waren sie versammelt, die traurigen Elternteile mit ihren gescheiterten Ehen, und trotzdem bestand Tess, auch wenn sie glücklich und ausgeglichen zu sein schien, in ganz erstaunlicher Weise sogar, allen Ernstes auf Traumkleid und Einladungskarten in gedruckter Kursivschrift. Hatte Helen denn nicht genügend Halloween-Kostüme genäht, um ihre Tochter vor dem Wunsch zu bewahren, Prinzessin für einen Tag zu sein? Und was noch schlimmer war, Tess wollte originell sein. Was ihr niemals gelingen würde. Und das brach Helen erst recht das Herz, denn was sollte Tess noch alles tun? Das Mädchen hatte in Afrika gelebt, an Orten ohne fließend Wasser, an Orten, wo man sie hätte quälen und töten können. Sie würde einen Performancekünstler mit einem weißen und einem schwarzen Elternteil heiraten. Und trotzdem war sie letztendlich nur Buchhalterin (ihr Bruder hatte übrigens denselben Beruf). Gut: mit einem MBA und dem Spezialgebiet Mikrofinanzen. Aber die Hochzeit bewies doch, dass Tess sich immer noch danach sehnte, etwas zu sein, was sie nicht war, etwas, was sie nie sein würde. Sie würde nie das Klassemädchen sein. Sie würde stets eine unscheinbare Blondine sein, mit einem Charakter, der wie ihr Pony war, nicht hü und nicht hott, immer herausgewachsen, nie richtig in Form.

Stimmte das? Wahrscheinlich nicht. Tess ging es wahrscheinlich gut, und Helen projizierte. Dr. Burns sollte diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Immerhin war Gabriel, der Bräutigam, großartig. Auch ein für Tess nach Maß gefertigter Ehemann hätte nicht besser ausfallen können als Gabe. Er liebte sie mit einer klugen Überzeugung, an der sich die gut fünfzig Leute ein Beispiel nehmen könnten. Anscheinend war es Helen und nicht Tess, die die Gästeliste beunruhigte. Helen konnte sich einfach nicht vorstellen, wie man so vielen Anforderungen, so vielen komplizierten und widersprüchlichen Erwartungen gerecht werden sollte.

Helens Exmann war kein Problem. Helens und Jakes Ehe und deren Annullierung lagen lange hinter ihnen. Im Nachhinein erschien ihr die Quälerei jener Jahre nur noch wie eine unangenehme Nacht in einem Plastikstuhl am Flughafen, während man auf den wetterbedingt verspäteten Flug in den Urlaub wartet. Aber Jake hatte auf Helen noch zwei weitere Ehen und zwei weitere Kinder folgen lassen und damit neuen Ärger, Spannungen und Feindseligkeit ausgelöst. Seine zweite Frau, Sarah, hatte ebenfalls wieder geheiratet. Jake hasste Sarahs zweiten Ehemann, und Sarah hasste Jakes dritte Frau. Nur in einer Sache war sich die gesamte reichlich verzweigte Familie einig, und das war die Abneigung gegen Jakes Kindsbraut und ihr Baby. Das Baby hieß Louis – offensichtlich waren altmodische Namen wieder in Mode –, aber Helens Kinder nannten ihren neuen Halbbruder das Jesuskind und das pompöse neue Anwesen ihres Vaters die Krippe. Die Ehefrau hieß übrigens Mary.

Ihr Familienstammbaum war eigentlich gar nicht so kompliziert, aber mühsam zu erklären, und natürlich auch ein bisschen peinlich, besonders wenn der Nachwuchs aus den Ehen vorgeführt wurde wie eine etwas abartige Trapp-Familie. Und als wenn diese Verhältnisse nicht schon genug Aufmerksamkeit auf sich zögen, hatte Jakes Sohn aus zweiter Ehe auch noch die Asperger-Krankheit. Die Chance, dass er die Zeremonie ohne irgendeinen spektakulären Anfall durchstand, war ebenso gering wie die Chance, dass Marys Baby nicht schrie. All das konnte Helen ohne große Mühe wegstecken, und Tess, die beide mochte, ihre Stiefmutter und ihren Halbbruder, war überhaupt nicht beunruhigt. Gar nicht ausmalen mochte Helen sich jedoch, wie all dies auf die zukünftigen Schwiegereltern ihrer Tochter wirken würde.

Die Eltern des Bräutigams waren ebenso liebenswürdig wie Gabriel. Del und Sal Billips waren intelligente, aufgeschlossene, umgängliche Menschen, Journalisten aus Atlanta. Helen freute sich schon auf ein näheres Kennenlernen. Der heikle Punkt waren die Großeltern. Gabriels Vater war schwarz, sein Großvater ein pensionierter Oberst. Es hieß von ihm, er sei streng, rigide, unversöhnlich, ein Mann, der auf hochsommerlichen Grillpartys in Uniform und polierten Schuhen erschien. Er sprach selten, und wenn, dann ging es meist um Rassenfragen. Die Großmutter sprach überhaupt nicht, schaffte es aber, verlässlich Missfallen und Enttäuschung auszustrahlen – sie würde viel Freude an den betagten, mürrischen Juden auf der Hochzeitsfeier haben; man konnte sicher sein, dass die meisten eine Menge hässlicher Vorurteile über »Afroamerikaner« von sich geben würden.

Hoffen konnte man zumindest, dass die Großeltern des Bräutigams sich mittlerweile an jüdische Psychiater gewöhnt hatten. Die Bräutigammutter Salome (»Sal«), geborene Needleman, hatte einen Vater aus der Branche. Vielleicht musste man über Ira Needleman, M.D., den Psychiater aus L.A., einfach nur wissen, dass er der Typ war, der die eigene Tochter nach Freuds Geliebter und Anhängerin, Lou Andreas-Salome, nannte. Die New Yorker Psychiater würden ihrem sehr gefühlsbetonten Kollegen aus L.A. mit kaum verhohlener Verachtung begegnen. Sie würden nicht in das herzliche Erstaunen einstimmen, dass ausgerechnet die zwei Menschen auf der Welt, die am wenigsten eine Psychoanalyse brauchten, beide Analytiker als Großväter hatten. Sie würden aneinandergeraten.

Und das war noch nicht alles:

Tess’ Bruder Simon hatte sich erst kürzlich scheiden lassen. Er konnte zwar so tun, als freue er sich für Tess, doch in seiner augenblicklichen Stimmung konnte man ihn nicht gerade als Fan der Ehe bezeichnen. Oder als Fan von Haddonfield. Er hauste momentan in einer trostlosen Wohnung in Philadelphia und kämpfte um Besuchsrechte. Und als er jetzt in die Stadt zurückgekehrt war, in der er aufgewachsen war und wo seine Kinder und seine Exfrau immer noch lebten, hatte er es mit dem Ausdruck eines Soldaten getan, der auf das Schlachtfeld zurückkehrt, wo er beide Beine verloren hat. Und seine rachsüchtige Ex hatte mit ihren Bedingungen und Hindernissen die Teilnahme seiner Kinder an der Hochzeit fast vereitelt. Helen hatte Mitleid mit ihrem Sohn, mit den Kindern und auch mit sich selbst. Ihre Zeit mit den Enkelkindern war dramatisch eingeschränkt worden.

Gabriels Schwester Miranda war eine Schauspielerin, die immer populärer wurde und deren jüngster Film genau in dieser Woche an den Start ging. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob Miranda wegen ihrer Werbeverpflichtung für den Film überhaupt am Fest teilnehmen konnte. Helen hatte inständig gehofft, sie komme nicht. Miranda war einfach unverschämt schön. Keiner Braut sollte derart die Schau gestohlen werden. Mochte Miranda doch in New York bleiben und bei Letterman auftreten.

Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, brachte Miranda einen Liebhaber mit. Helen selbst hatte noch nie von Trevor Hunter, angeblich Schauspieler, gehört. Aber Tess hatte für ihre Mutter in der Filmdatenbank im Netz recherchiert und zehn, fünfzehn Fotos von ihm gefunden, auf denen er dumm grinste und sein ungewaschenes Haar über der Stirn eine Art abstehendes Ringelschwänzchen bildete. Für Helen wirkte er geschlechtslos – ein Witzblatt-Einhorn. Doch bei der Erwähnung seines Namens hatten sämtliche Freundinnen von Tess in lustvoller Vorfreude geseufzt. Noch mehr Ablenkung. Noch jemand, der Tess die Schau stehlen würde.

Tess und Gabriel hatten einige Leute eingeladen, mit denen sie sich bei ihrem Arbeitseinsatz in Afrika angefreundet hatten. Helen hatte größten Respekt vor den Ärzten ohne Grenzen. Doch die anderthalbjährige Reise ihrer Tochter, erst nach Mali, dann in den Tschad, war die elendeste Zeit, die sie jemals als Mutter durchgemacht hatte. Und der eindeutig glücklichste Tag ihres Lebens war der, an dem Tess heil und gesund aus Afrika zurückgekehrt war. Die meisten der aus jener Zeit eingeladenen Personen waren amerikanische Landsleute – taffe Frauen, die jedes Jahr ein paar Monate als Logistikerinnen für die Médecins sans Frontières arbeiteten, jene Organisation, deren Namen Helen nie korrekt aussprechen konnte (einige Insider nannten sie auch MSF, »Many Single Females«, viele einsame Frauen), und politisch engagierte Männer, die, ebenso wie Gabriel und Tess, mit Mikrofinanzen für Dritte-Welt-Nationen zu tun hatten. Bei den eingeladenen Afrikanern hatte Helen allerdings den Verdacht, es gehe eigentlich um politisches Asyl. Und im Geiste sah sie jeden Moment feindliche Einheiten mit Uzis vor ihrem Haus aufmarschieren. Absurd und womöglich noch Folge eines posttraumatischen Stresssyndroms aus der Zeit, als sie bei jedem klingelnden Telefon, jedem Foto eines gekidnappten Entwicklungshelfers, das sie in der New York Times sah, Herzklopfen bekam.

Auch wenn es paranoid sein mochte und Tess Recht hatte, wenn sie es wie ein Mantra wiederholte: »Mom! Sprich mir nach! Der Tschad ist gar nicht so übel! (jedenfalls nicht mehr)«, war Tess’ Hochzeit denn wirklich das richtige Forum für die unvermeidlichen Diskussionen über das Schicksal des dunklen Kontinents? Über brutale Vergewaltigung und fleischfressende Bakterien? Alle MSF-Leute waren glühende Vertreter der These, die amerikanische Außenpolitik sei die Wurzel allen Übels. Gabriels Großvater gehörte wahrscheinlich nicht dazu. Helen fürchtete, es würde zu einer heillosen Eskalation kommen.

Fremde in Helens Haus, das, wie sehr sie auch putzen mochte (nicht dass sie es übertrieb), immer nach Hund roch. Sie würde Maynard in Pflege geben müssen. Der arme Maynard, mit seinen steifen Hüften ganz allein in einem Zwinger! Dass sie, was das betraf, projizierte, war Helen durchaus bewusst: Das Wesen, dessen Ausgrenzung ihr eigentlich zu schaffen machte, war sie selbst. Ihre Lebensgewohnheiten waren inzwischen so einsiedlerisch und seltsam, dass sie fürchtete, zum Gegenstand von Mitleid und Spott zu werden. Oder, schlimmer noch, für eine Frau gehalten zu werden, die auf tapfere Weise selbstgenügsam war. Wenig begeisternd die Vorstellung, wie die neuen Ehefrauen an dem Diorama ihres eingefrorenen Lebens vorbeiparadieren und ihre Pupillen sich wie Kameralinsen weiten und verengen würden, wenn sie die bedenklich veralteten Tapeten und die Geräte aus nicht rostfreiem Stahl registrierten, an denen Helen wegen der Kinder nach der Scheidung festgehalten hatte, damit sie sich im vertrauten Haddonfield weiter heimelig fühlten. Sie hatte sich das Haus eigentlich nie wirklich leisten können, und die monatlichen Rechnungen waren seit Jahrzehnten stets eine Angelegenheit von Prioritätensetzung bzw. lebenserhaltender Sofortmaßnahmen. Niemand – weder die Ehefrauen noch die Afrikaner, noch die Schauspieler – brauchte ihr Haus zu sehen.

»Bist du sicher«, hatte Helen Tess am Telefon gefragt, als sie zum ersten Mal über die Hochzeit sprachen, »dass du nicht lieber irgendwo in New York feiern willst, damit es deine Freunde bequemer haben?«

»Zu teuer.«

»Eine ganze Menge von uns könnten dich unterstützen.«

»Nicht mein Stil. Außerdem finden die Leute es nett, wenn sie mal rauskommen.«

»Und wieso willst du nicht im Haus deines Vaters feiern? Es ist doch viel hübscher und größer.«

Als Antwort auf diesen Vorschlag schnaubte Tess nur. Es war doch wohl klar, dass Mary sich nicht darum reißen würde, eine Party in der »Krippe« zu schmeißen.

Helen ließ nicht locker. »Und wie wäre es mit einem hübschen Restaurant im Zentrum von Philadelphia, von dem die Gäste zu Fuß in ihre Hotels gehen können?«

»Nein. Ich mag das Haus. Ich bin da aufgewachsen. Der Garten ist wunderschön.«

»Gibt es denn keine angesagte Lokalität in Brooklyn, die dir gefallen würde?«, fragte Helen. Ein Schiffsanleger? Eine ehemalige Hemdenfabrik? Eine mit Luftballons geschmückte Drogenhöhle und das Ganze vielleicht mit so einer Wir-wollen-unser-Viertel-zurück-Party kombiniert?

»He, Ma, was ist eigentlich los mit dir?«

»Ich hoffe nur, dass es auch wirklich nett wird«, murmelte Helen und überdachte im Stillen ihr mulmiges Gefühl angesichts dieser Zurschaustellung. Wie sollte ein fremder Koch in ihrer Küche arbeiten können? Sie besaß nicht einmal einen Gasherd. Aber immerhin gab es den Garten, zweitausend Quadratmeter grüne Herrlichkeit, die sie von den Vorbesitzern übernommen hatte und dem sie eine wirklich gute Stiefmutter war. Keine von Jakes nächsten, wenig häuslichen Ehefrauen hatte einen solchen Garten und würde auch nie einen solchen haben. Welch eine Ironie, dass ihre Tochter, dieses Paradebeispiel eines behüteten Vorstadtkinds – gut in der Schule und in der Schwimmmannschaft, mit einem Jahrbuch voller Lobesgezwitscher der Klassenkameraden, die einander schworen, Kontakt bis ans Grab zu halten –, plötzlich sämtliche Verbindungen abbrach und erst nach Afrika, dann nach Manhattan ging, genauer gesagt, in den trostloseren Teil von Brooklyn, der auf Helen wie der Drehort für einen Film über das Ende der Welt wirkte. Ihr Sohn hingegen, der die Stadt stets gehasst und seit der achten Klasse verkündet hatte, er werde sie bei der ersten Gelegenheit verlassen, hatte am heimatlichen College studiert, hier auch noch sein Jurastudium absolviert, ein Mädchen aus der Gegend geheiratet und sich endgültig dort niedergelassen, wo er begonnen hatte, genau wie Jimmy Stewart in »Ist das Leben nicht schön«, allerdings ohne den heiteren Grundton und die treu ergebene Ehefrau. Keine Gerechtigkeit in der Welt.

Vielleicht würde er sich ja auf der Hochzeit in eine charmante Frau von den Ärzten ohne Grenzen verlieben und doch noch seinen Wunsch erfüllt bekommen. Was hatte Helen damit zu schaffen, was aus ihren Kindern wurde? Nicht viel. Beschneiden, jäten, gießen.

Mutter der Braut. Helen rief sich zur Ordnung und nahm rasch wieder die Nebenrolle ein. Sie hatte mehr als ein Vierteljahrhundert als Therapeutin gearbeitet. Selbst wenn Tess persönlich vor ihr gestanden hätte, hätte Helen sich nicht die geringste Empfindlichkeit anmerken lassen. Doch so war es nicht, denn am Telefon hatte Tess den Ball durchaus aufgefangen und sofort zurückgeworfen. »Es wird alles gut werden, Ma«, hatte sie gesagt. »Wenn irgendjemand mit diesen Leuten umgehen kann, dann du.« Helen wusste, dass das stimmte, sie freute sich über dieses Kompliment und darüber, wie gut ihre Tochter sie kannte.

Das ungute Gefühl einer Vorahnung aber blieb. Jede getroffene Entscheidung versetzte ihr erneut einen Stich. Es war ein intensives Gefühl, ein Unbehagen im Bauch, häufig in Form einer Morgenübelkeit.

Ihr freudianischer Ex spottete gern darüber, dass Dr. Helen Burns sich als Reichianerin hatte ausbilden lassen. In ihrer praktischen Arbeit spielte die Theorie allerdings keine große Rolle, weder die von Reich noch eine andere; vielleicht kam sie Karen Horney mit ihrer Theorie der Bindungsstörungen noch am nächsten. Helen neigte aber weiterhin dazu, in Begriffen von »Energie« zu denken. Und die Energie, die dieses Ereignis umgab, hatte auf jeden Fall etwas ungreifbar Wolkiges, war wie eine Art Neoplasma, das die Kernspintomografie noch nicht darstellen konnte.

Helen war so durcheinander, dass sie Jake fragte, wie es ihm denn mit der bevorstehenden Hochzeit gehe.

»Gut«, sagte ihr Exmann. »Ich mag den Jungen. Dachte, du auch.«

»Ja«, sagte Helen.

Sie wusste, wie erleichtert Jake war, dass sein zukünftiger Schwiegersohn nicht nur ein »Performancekünstler« war, sondern für seine Hobbys auch eine praktische Anwendung fand; zurzeit leitete Gabriel ein gemeinnütziges Projekt, das Afrikanern dabei half, ihre Kunst und ihr Kunsthandwerk zu verkaufen. Bei MSF hatte er Kunsttherapie mit Kindern gemacht, was Jake, wie Helen wusste, für ehrenwert, aber unsinnig hielt. Helen wusste außerdem, dass Jake nur zu gern die möglichen Probleme einer schwarz-weißen Ehe prognostiziert hätte, um festzustellen, ob sie denen einer Ehe mit einer Nichtjüdin ähnelten – immerhin fielen zwei seiner eigenen drei Ehen darunter. Jakes Interesse rührte daher, dass die Forschung über weiße Frauen, die schwarze Männer heirateten (in der psychiatrischen Literatur kamen solche Ehen noch nicht vor), immer noch das Verhältnis der Frau zu ihrem Vater in den Mittelpunkt stellte, was wiederum bedeutete, dass es bei Tess’ Partnerwahl vor allen Dingen um Jake ging.

Es war erstaunlich, wie häufig es bei Unterhaltungen mit Jake am Ende immer um Jake ging. Wie konnte dieser Mann ein Therapeut sein? Er konnte doch eigentlich gar nicht zuhören. Aber das konnten die meisten Therapeuten nicht. Therapeuten waren schließlich Menschen, und die meisten Menschen hörten nicht zu, weshalb sie ja überhaupt erst Therapeuten brauchten. Es ist nicht einfach, das eigene Selbst zurückzustellen und den anderen reden zu lassen, ohne ihn abzulehnen, zu verspotten oder zu übertrumpfen.

»Es geht mir nicht um die Ehe.« Helen blieb beharrlich. »Ich liebe Gabe. Und er liebt Tess wie wahnsinnig. Ich habe nur ein komisches Gefühl wegen der Hochzeit.«

»Inwiefern komisch?«, fragte Jake, und bevor sie antworten konnte, fuhr er fort: »All die Exen? Ich denke, wir werden uns schon benehmen. Und wen interessiert es überhaupt, wenn ein paar ausrangierte Ehepartner einander über die Hauptpersonen hinweg böse anfunkeln. Ich glaube übrigens, dass Tess irgendwie stolz auf uns ist. Auf uns und auf die Afrikaner in ihren Stammeskostümen – das macht sie interessant. Sie verliert dann das Pfadfinderhafte.«

Unverblümt, aber wahr.

»Das und –«, sagte Helen.

»Was?«

Wie beginnen? »Miranda.«

»Miranda Mobley«, sagte Jake, atmete aus, indem er jede sexy Silbe einzeln hervorstieß. »Ich frage mich, woher sie den Künstlernamen Mobley hat. Wobei mir natürlich klar ist, dass Billips nicht gerade toll klingt für eine Schauspielerin. Zu sehr nach Provinz. Ach, hast du eigentlich Gabe mal gefragt, ob er mit Chauncey Billups verwandt ist? Wäre doch scharf, wenn Chauncey Billups zur Hochzeit käme.«

Helen hatte nicht die geringste Ahnung, wer Chauncey Billups war, war aber klug genug, nicht zu fragen.

So liefen Gespräche mit Jake eben. Man konnte froh sein, wenn es ihm nicht gelang, zu den raffinierten freien Assoziationen seiner Therapiestunden überzugehen. Helens eigene Therapiearbeit war hauptsächlich nonverbal; es ging nicht darum, was sie sagte (denn was konnte man schon zu den meisten Problemen sagen), sondern darum, wie es gesagt wurde und wie der Körper es aufnahm. In ihrer Therapie ging es um den Ton und die Gesten. Darum, eine bestimmte Art von Stille entstehen zu lassen, die frei von Urteil war und in der die Existenz der jeweiligen Person einfach akzeptiert werden konnte, ganz gleich wie tief der Schmerz der Verletzung saß.

»Ich fürchte, ich mache mir Sorgen wegen Miranda und diesem Trevor«, gestand Helen.

»Wahrscheinlich kommen sie gar nicht.«

»Doch. Alle beide. Sie haben zugesagt.«

»Wirklich!«, sagte Jake. »Großartig. Dann wird es in der Rosewood Lane von Paparazzi nur so wimmeln?«

Helen war schon mulmig zumute, da hatte Tess sie noch gar nicht darüber informiert, dass in letzter Minute noch jemand auf die Gästeliste gekommen war: Mara Lowell, eine alte Freundin vom College, die, wie Tess sagte, die Stimmung hoffentlich nicht durch schlechtes Karma verderben würde.

»Ihr Ex«, erklärte Tess, »ist ein alter Freund von Gabe, kommt auch von der Wesleyan. Ben. Ben Kramer. Der Schriftsteller. Hast du ihn gelesen? Irgendwas läuft da zwischen ihr und ihm.«

Helen Burns wusste sehr gut, was da lief, denn Mara Lowell war ihre Patientin.

Dass Tess nichts von der Verbindung wusste, war nicht verwunderlich. Helen hatte ihren Mädchennamen beibehalten. Die Gefühle, die sie mit diesem Namen verbanden, ließen sich am besten anhand des Stockholm-Syndroms beschreiben; wenn man seine ganze Kindheit hindurch an einen Namen wie Helen Burns gefesselt war, konnte man sich schlecht davon lösen. Aber in der therapeutischen Zunft war eine Verbindung über sechs Ecken vielleicht auch eher wie eine über nur drei. Tess wusste, dass ein Großteil der Arbeit ihrer Mutter aus Telefontherapie mit Klienten in New York bestand; das hatte sie der Empfehlung eines Patienten zu verdanken, der dorthin gezogen war. Es gab jedoch keinen Anhaltspunkt für Tess, Mara in diese Gruppe zu stecken. Und vielleicht war auch Mara nicht klar, dass sie zu einer Hochzeit im Haus ihrer Therapeutin geladen war.

Helen hatte seit einiger Zeit nicht mehr mit Mara gesprochen. Was ebenfalls nicht ungewöhnlich war: Sie arbeitete nicht nach dem Prinzip: Du bezahlst mich, auch wenn dich ein Auto angefahren hat und du mit zermatschten Beinen auf der Straße liegst. Genau wie ihre eigenen Kinder riefen Patienten gewöhnlich an, wenn sie etwas brauchten.

»Warum hast du sie dann eingeladen?«, fragte Helen.

»Sie kommt in Begleitung von jemandem.«

Sollte Helen nicht eigentlich wissen, in wessen Begleitung?

Sie überlegte, ob sie Jake noch einmal anrufen sollte. Dr. Jacob Nathanson würde eine Menge darüber sagen können, wie diese Situation zu handhaben war. Zweifellos eine Standardsituation, für die es ausgefuchste Regeln gab. Doch sie rief ihn nicht an und sagte auch nichts zu Tess.

Wen sie allerdings anrief, war Mara, erwischte zum Glück jedoch nur ihren Anrufbeantworter. Mara rief zurück und hinterließ ebenfalls eine Nachricht, überrascht über diesen erstaunlichen Zufall, und sagte, ihr gehe es blendend – neuer Freund, total über Ben weg, und was genau Tess denn wisse und was Helen ihr erzählt habe. In einer weiteren Nachricht versicherte Helen ihr: überhaupt nichts. Nicht einmal, dass Mara eine Patientin sei.

Helen versuchte, ihre wachsende Angst, so gut sie konnte, in den Griff zu bekommen. Verwelkte Blumen auszupfen. Klapse auf Maynards seidigen Kopf und Küsse auf seine große schwarze Nase, Küsse, die der Hund schnüffelnd erwiderte, während Helen in einer Comicsprache, in der sie sich mit dem Hund zu unterhalten pflegte, leise mit ihm flüsterte, weil es ihr peinlich war, zu der Sorte Frau zu gehören, die mit ihrem Hund redet.

Als sie die Frau mit dem Gewehr zum ersten Mal sah, dachte Helen sofort, es sei Mara Lowell. Sie hatten einander vorm Haus erstaunt, aber herzlich und ganz locker begrüßt – »Wer hätte das gedacht?«, sagte Mara, die mit einer dramatischen neuen Frisur auftauchte und Helen ihren Freund vorstellte, der nett zu sein schien und angeblich, aber wie?, den Bräutigam kannte. Keine Zeit, das herauszufinden. Als der Schuss dann fiel, sah Helen sich jedenfalls als Erstes nach Mara um.

Mara saß dicht an den neuen Freund geschmiegt.

Also war sie es nicht. Aber hier hatte einer ein Problem mit einem anderen. Ganz klar.

Jakes Schwester und Salomes Bruder konnten wegen anderer Verpflichtungen den Hochzeitstermin nicht wahrnehmen, den man so gelegt hatte, dass die afrikanischen Freunde des Brautpaars teilnehmen konnten. Dann sagte Helens Schwester in letzter Minute ab – Notfall in der Familie. Der Bruder von Delbert jun. war tot (Autounfall – Delbert hatte diverse Kriege heil überstanden, aber sein Bruder Frank starb ganz in der Nähe des eigenen Hauses). Eine Hochzeit ohne eine einzige Tante, ohne einen einzigen Onkel? Das war Helen sehr falsch vorgekommen. Sie war irgendwann wegen dieser Hochzeit so paranoid geworden, dass sie sich fragte, ob all die fehlenden Personen etwas wussten, was sie nicht wusste.

»Was ist los?«, fragte Helens Mutter mit einiger Verspätung aus ihrem Rollstuhl. Helen, die neben ihr saß, drehte sich zu ihr und schaute ihr ins Gesicht; ihre Mutter war so taub, dass sie von dem Schuss wahrscheinlich nichts mitbekommen hatte. Helens übertriebener Gesichtsausdruck sollte signalisieren: nur eine kleine Verzögerung. Keine große Sache. Helens Mutter blickte erleichtert.

Tatsächlich war auch Helen erleichtert. Eifersucht, Missgunst: Das waren Dinge, mit denen sie umgehen konnte. Wut über einen blutigen Bürgerkrieg gehörte nicht zu ihrer therapeutischen Ausrüstung.

Arme Tess!

Selbst auf ihrer eigenen Hochzeit nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Hinsetzen!«, befahl die Terroristin.

Jedenfalls war »Terroristin« das Wort, das die Gäste im Stillen für sie benutzten. Jeder Vermittler eines polizeilichen Krisenstabs hätte sie dagegen als »verbarrikadiertes Subjekt mit Geiseln« bezeichnet.

Als Ausrufungszeichen feuerte sie jetzt mit dem Gewehr einen Schuss an die Decke.