7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Liebe und Sehnsucht in Australien

- Sprache: Deutsch

Eine mitreißende Geschichte über Liebe und die Macht der Sehnsucht

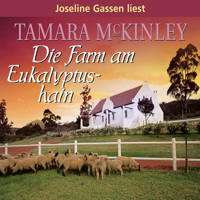

Kitty Summers Welt ist die Bühne, bis die Wirtschaftskrise das Musiktheater ihrer Familie ruiniert und Kittys Kindheit ein jähes Ende findet. Doch trotz tragischer Schicksalsschläge lässt sich die junge Frau nicht entmutigen. Hartnäckig verfolgt sie ihre Karriere als Sängerin. Aber selbst der internationale Ruhm hilft ihr nicht über das Unrecht hinweg, das man ihr in Australien angetan hat. So kehrt sie nach vielen Jahren zurück zur Farm am Eukalyptushain, um die Dämonen der Vergangenheit zu bezwingen ...

Vor der eindrucksvollen Kulisse Australiens inszeniert Tamara McKinley erneut ein Leseerlebnis, welches das grandiose Schauspiel des Lebens aufzeigt und dabei zum Träumen verführt.

"Sie werden von diesem Buch sowieso nicht loskommen. Also entspannen Sie sich und genießen Sie es!" Woman’s Weekly

Weitere Australien-Romane von Tamara McKinley bei beHEARTBEAT: Anemonen im Wind. Der Duft des Jacaranda. Matildas letzter Walzer.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 817

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

ELF

ZWÖLF

DREIZEHN

VIERZEHN

FÜNFZEHN

SECHZEHN

SIEBZEHN

ACHTZEHN

NEUNZEHN

ZWANZIG

EINUNDZWANZIG

ZWEIUNDZWANZIG

DREIUNDZWANZIG

VIERUNDZWANZIG

FÜNFUNDZWANZIG

SECHSUNDZWANZIG

SIEBENUNDZWANZIG

ACHTUNDZWANZIG

EPILOG

DANKSAGUNG

Weitere Titel der Autorin

Anemonen im Wind

Das Land am Feuerfluss

Das Lied des Regenpfeifers

Das Versprechen des Opals

Der Duft des Jacaranda

Der Himmel über Tasmanien

Der Zauber von Savannah Winds

Insel der Traumpfade

Jene Tage voller Träume

Legenden der Traumzeit

Matildas letzter Walzer

Sehnsucht nach Skye

Träume jenseits des Meeres

Über dieses Buch

Eine mitreißende Geschichte über Liebe und die Macht der Sehnsucht

Kitty Summers Welt ist die Bühne, bis die Wirtschaftskrise das Musiktheater ihrer Familie ruiniert und Kittys Kindheit ein jähes Ende findet. Doch trotz tragischer Schicksalsschläge lässt sich die junge Frau nicht entmutigen. Hartnäckig verfolgt sie ihre Karriere als Sängerin. Aber selbst der internationale Ruhm hilft ihr nicht über das Unrecht hinweg, das man ihr in Australien angetan hat. So kehrt sie nach vielen Jahren zurück zur Farm am Eukalyptushain, um die Dämonen der Vergangenheit zu bezwingen …

Über die Autorin

Tamara McKinley wurde in Australien geboren und verbrachte ihre Kindheit im Outback des fünften Kontinents. Heute lebt sie an der Südküste Englands, aber die Sehnsucht treibt sie stets zurück in das weite, wilde Land, dessen Farben und Düfte sie in ihren Büchern heraufbeschwört. Mit ihren großen Australien-Romanen hat sie sich eine weltweite Fangemeinde erobert.

Homepage der Autorin: http://www.tamaramckinley.co.uk/.

Tamara McKinley

Die Farm am Eukalyptushain

Aus dem australischen Englisch von Rainer Schmidt

beHEARTBEAT

Digitale Neuausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2005 by Tamara McKinley

Titel der englischen Originalausgabe: „Dreamscapes“

Originalverlag: Piatkus Books Ltd.

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2006/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Regina Maria Hartig

Covergestaltung: Tanja Østlyngen unter Verwendung von Motiven © Shutterstock: amophoto_au | Chantal de Bruijne

eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN 978-3-7325-8043-9

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

EINS

1921

Es war Hochsommer. Sechs bunt bemalte Wagen rumpelten langsam über die gewundene, schmale Piste durch das Herz des australischen Outback. »Summers’ Music Hall« stand in leuchtend roten Lettern auf jedem der Wagen, die von schweren Karrenpferden gezogen wurden. Das kastanienbraune Fell und die anmutig gefiederten Fesseln der Tiere glänzten in der Sonne. Die Theatertruppe reiste seit über einem Jahr zusammen. Nun wollte sie nach Charleville, ehe sie sich nach Norden wandte, um den Winter an der Küste von Queensland zu verbringen.

Velda Summers saß neben ihrem Mann auf dem Bock und bemühte sich, die bohrenden Kreuzschmerzen zu ertragen. Das Holpern und Schaukeln des Wagens bereitete ihr Übelkeit, und sie konnte das Ende der Reise kaum erwarten. »Wie weit ist es noch?«, fragte sie ihren Mann.

Declan sah sie besorgt an. »Das fragst du mich jetzt zum fünften Mal an diesem Vormittag«, sagte er mit seinem anheimelnden irischen Akzent, den das weibliche Publikum so sehr bewunderte. »Geht’s dir nicht gut, Liebste?«

Velda legte die Hände auf ihren schwellenden Bauch. »Ich glaube, dem Baby gefällt es nicht, so durchgeschüttelt zu werden«, schmollte sie. »Und ehrlich gesagt, Declan, mir auch nicht.« Sie hob die Lider mit den langen Wimpern, um ihn anzusehen, und milderte ihren nörgelnden Ton mit einem matten Lächeln.

Nachsichtig lächelte Declan zurück. Das dunkle Haar fiel ihm in die Stirn, und die Sonne funkelte in seinen braunen Augen. »Wir sind bald da, Darlin’«, sagte er leise. »Dann kannst du dich ausruhen, während wir uns auf die Parade vorbereiten.«

Mit einem tiefen Seufzer gab Velda ihm zu verstehen, dass sie darüber nicht glücklich war, und suchte eine bequemere Haltung auf dem harten Bock. Ihr blieb nichts anderes übrig, als dazusitzen und zu leiden, aber auch das Kissen, das sie sich ins Kreuz gestopft hatte, machte die Schmerzen im Rücken nicht erträglicher. Sie schmeckte den Schweiß auf ihrer Oberlippe und zerrte an ihrem Kleid. Der dünne Baumwollstoff klebte ihr am Leib, und trotz des breitkrempigen Hutes, den sie immer trug, um sich vor der Sonne zu schützen, bekam sie allmählich Kopfschmerzen.

Die Hitze des Outback hüllte alles ein. Vor ihr gab es kein Entkommen, nicht einmal im Schatten der Bäume. Wolken von Fliegen und Moskitos umwehten sie, und das endlose Zirpen und Schnarren von Insekten summte in ihren Ohren. Veldas Kräfte waren verbraucht; sie welkte wie die fahlgrünen Eukalyptusblätter, die schlaff über ihnen hingen. Wie sehr vermisste sie die kühlen, nebligen Morgen ihrer irischen Heimat, den Duft des Regens auf dem Gras, das Tosen der Brandung an den schwarzen Klippen und den beißenden Geruch des Torffeuers im Herd!

»Du bereust es doch nicht, oder?« Declan ließ die Zügel auf den breiten Rücken des Karrenpferdes klatschen, um es zu einer schnelleren Gangart anzutreiben.

Velda schob die gefährlichen Gedanken an Irland beiseite, denn sie kamen nur in Augenblicken der Schwäche. Sie wusste, sie würde ihrem Mann bis ans Ende der Welt folgen – selbst wenn es dort so heiß wie in der Hölle und doppelt so ungemütlich wäre. »Niemals«, flüsterte sie. »Wie hätte ich dich auf diesem weiten Weg allein lassen können?«

Ihre Antwort schien ihn zufrieden zu stellen. Er hauchte ihr einen Kuss auf die Wange und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Panorama vor ihnen zu.

Auch Velda betrachtete die meilenweite Leere des sonnengebleichten Grases und der blutroten Erde, und trotz ihrer tapferen Worte spürte sie, wie die tiefverwurzelte Angst zurückkehrte, die immer in ihrem Hinterkopf lauerte. Sie waren so weit weg von jeder Zivilisation, so mutterseelenallein – was, wenn wieder etwas schief ginge? Dieses Australien war ein wildes Land, das selbst dem entschlossensten Herzen Angst einflößen konnte. Und obwohl Declan sie beschützte und umhegte, gab es Augenblicke, in denen sie sich aus ganzem Herzen wünschte, sie wären nicht hergekommen.

Die Tränen ließen alles vor ihren Augen verschwimmen, und sie biss sich auf die Unterlippe, als sie an das einsame kleine Grab dachte, das sie vor einem Jahr hinter sich gelassen hatten. Ihr erstes Kind war eine Frühgeburt gewesen und hatte nicht lange genug gelebt, um Atem zu holen. Wahrscheinlich würden sie nie wieder dort vorbeikommen, und die letzte Ruhestätte ihres winzigen Sohnes würde von den Elementen und dem alles überwuchernden Busch verschlungen werden, bis nicht mehr zu erkennen war, dass es ihn je gegeben hatte.

Sie kämpfte die Tränen nieder und bemühte sich um Gleichmut angesichts des anstürmenden Gefühls von Einsamkeit und der schmerzlichen Sehnsucht nach ihrer Mutter. Sie hatte ihre Entscheidung getroffen und Declan geheiratet, und sie hatte gewusst, dass sie Irland niemals wiedersehen würde. Dies war ihr gemeinsames Abenteuer: ein neues Leben und vielleicht sogar Ruhm und Reichtum. Für Reue war es jetzt zu spät.

Die Sonne stand hoch am Himmel, als die Wagenkolonne auf eine Lichtung im Busch gelangte und die Truppe sich daranmachte, das Lager aufzuschlagen. Charleville war weniger als zwei Meilen weit entfernt, und sie mussten sich für die große Parade bereitmachen, denn das war die Gelegenheit für sie, ein Publikum zusammenzutrommeln, Flugblätter zu verteilen und den Leuten einen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie erwartete, wenn sie ihre zwei Penny Eintrittsgeld bezahlten.

Declan hob Velda vom hohen Wagen herunter und stellte sie behutsam auf die Füße. »Ich habe Kissen und Decken dort unter den Baum gelegt«, sagte er. »Geh und ruh dich aus, während ich diese eigensinnige Bande zur Ordnung rufe.«

Velda streichelte seine Wange. Sie las die Angst um sie und ihr ungeborenes Kind in seinen Augen. »Hab ich dir je gesagt, wie sehr ich dich liebe?«, flüsterte sie, und ihre missmutige Laune war vergessen.

»Schon oft, mein Liebling«, antwortete er und küsste sie. »Aber ich kann es gar nicht oft genug hören.«

Er hielt sie sanft in den Armen und spürte, wie das Baby sich bewegte. Dann verschwand er im Kreis der Wagen und erteilte seine Befehle. Seine volltönende, dunkle Stimme hallte durch die Stille der Buschlandschaft.

»Meine Güte, macht der einen Wirbel!«, knurrte Poppy und nahm Velda beim Arm.

Velda lächelte und dehnte ihren Rücken. Poppy war genau wie sie selbst zweiundzwanzig, und die kleine Cockney-Tänzerin war ihr in den zwölf Monaten, die sie zusammen verbracht hatten, eine gute Freundin geworden. »Er will nur, dass alles bereit ist«, sagte sie.

»Dann wollen wir dich mal unterbringen. Du siehst ziemlich erledigt aus.«

Velda gestand wortlos ein, dass sie erschöpft war. »Ich wünschte, ich hätte wenigstens halb so viel Energie wie du, Poppy. Macht dir die Hitze nie zu schaffen?«

Poppys wasserstoffblondes Haar leuchtete in der Sonne, und die Sommersprossen auf ihrer Nase tanzten, als sie lachte. »Wenn du zwanzig Winter in London hinter dir hast, bist du froh über jedes bisschen Wärme. Ich krieg nicht genug davon.«

Über abgebrochene Äste und durch hohes, trockenes Gras suchten sie sich ihren Weg zu einem Bach, der sich mühselig durch das Buschwerk schlängelte und über glänzende Kieselsteine gurgelte. Mit Poppy an ihrer Seite, Declans melodischer Stimme im Ohr und dem Wissen, dass Charleville nicht mehr weit war, verflogen Veldas Sorgen, und sie konnte sich endlich entspannen. Dieses Kind würde in einem richtigen Bett geboren werden, unter Aufsicht eines Arztes; das Geld dazu hatten sie, denn diese Outback-Städtchen lechzten nach Unterhaltung, und die Einheimischen besuchten ihre Aufführungen in Scharen.

Sie nahm den breitkrempigen Strohhut ab, den sie mit Seidenrosen und scharlachroten Bändern verziert hatte, und schüttelte ihr langes schwarzes Haar, das ihr fast bis zur Taille reichte. Hier am Wasser war es kühler, und das Sonnenlicht flirrte in den Kaskaden der herabhängenden Eukalyptuszweige. Sie würde nicht mehr auftreten, bevor das Baby geboren wäre, und es war herrlich, einfach am Rande zu sitzen und die ganze Arbeit den anderen zu überlassen. Trotzdem konnte sie das Verlangen, dabei zu sein, nicht ganz unterdrücken, denn sie war eine Künstlerin, eine Sopransängerin, und hätte heute Abend gern auf der Bühne gestanden. Sie würde das Lampenfieber angesichts eines neuen Publikums, das Rampenlicht und den Applaus vermissen.

»Ich weiß, was du denkst«, sagte Poppy und half Velda, es sich auf den Decken bequem zu machen. »Aber es wird noch ein Weilchen dauern, bis du wieder auftreten kannst. Also mach einfach ein Nickerchen und genieß zur Abwechslung das Nichtstun.«

Velda drückte ihr die Hand. »Danke, Pops.«

Poppy grinste. Ohne die übliche dicke Schminke sah sie aus wie eine Sechzehnjährige. »Ich muss jetzt los, sonst meckert dein Mann.«

Velda blickte ihr lächelnd nach, als sie zu den Wagen hinüberlief. Poppy war immer in Bewegung und hatte trotz ihrer schmächtigen Gestalt die Kraft und das Durchhaltevermögen eines Karrenpferds. Declan hatte schon vor langer Zeit begriffen, dass Poppy eigenen Gesetzen gehorchte, und er versuchte nicht mehr, sie in geregelte Bahnen zu lenken.

Velda ließ sich auf die Kissen zurücksinken, streifte die Schuhe ab und tauchte die Füße in das eiskalte Wasser. Dabei beobachtete sie die vertraute Geschäftigkeit im Camp, während die Truppe sich auf die Parade vorbereitete. Poppy kommandierte wie immer die Mädchen herum, ihre durchdringende Cockney-Stimme und ihr ausgelassenes Lachen hallten durch den Busch. Jongleure, Musiker und Akrobaten probten ihr Programm, und Max, der Komiker und Hundedompteur, sortierte seine Requisiten. Patch, sein kleiner Terrier, schnüffelte im Gras und wedelte mit dem Schwanz vor Aufregung über all die neuen Gerüche.

Dann bemerkte er Velda und kam mit hängender Zunge herangelaufen, um sich streicheln zu lassen. Er hatte ein schwarz umringtes Auge und einen schwarzen Fleck auf dem Hinterteil. Sie tätschelte ihm den Kopf und schob ihn dann weg. Er war ihr heute zu wild.

Die Wagen waren mit Wasser aus dem Bach abgewaschen worden, sodass ihre grüne, rote und gelbe Bemalung in der Sonne leuchtete. Die weißen Masken für Komödie und Tragödie schimmerten geisterhaft vor dem dunkelgrünen Hintergrund und erinnerten die Truppe daran, dass sie ein uraltes Erbe angetreten hatten – ein Erbe, das sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert hatte und doch alle, die daran teilhatten, immer noch in seinen Bann schlug.

Die Pferde waren gefüttert, getränkt und gestriegelt worden, sodass ihr kastanienbraunes Fell und die weißen Mähnen in der Sonne glänzten. Ein Kopfputz aus Federn zierte den Stirnriemen jedes Tieres, Messing funkelte am Kummet, und Silberglöckchen hingen an den scharlachroten Schabracken. Patch tanzte auf den Hinterbeinen, prahlte mit seiner glitzernden Halskrause und wollte von allen bewundert werden. Der schwarze Fleck am Auge ließ ihn aussehen wie ein verwegener Pirat.

Unter den Männern und Frauen der Truppe herrschte gedämpfte Aufregung, als die Kostüme aus den Truhen genommen und ausgebürstet wurden. Unter lautem Geplapper und Gelächter wurden Zylinder und Schuhe blank poliert und Federfächer ausgeschüttelt, um sie von dem Staub zu befreien, der sich überall hineinsetzte, auch wenn man sie noch so gut verpackte. Gesichter wurden geschminkt, Fransen und Federn geordnet, Strümpfe auf Laufmaschen überprüft. Die Requisiten wurden inspiziert, und die Flugblätter, die sie in der letzten Stadt hatten drucken lassen, wurden unter den Mitgliedern der Truppe verteilt, damit sie während der Parade unter die Leute gebracht werden konnten.

Veldas Kreuzschmerzen waren zu einem leisen Nagen verebbt, und sie fühlte sich schläfrig, eingelullt vom getüpfelten Sonnenlicht unter den Bäumen und dem Plätschern des Baches. Es tat gut, nicht mehr auf dem Wagen zu sitzen und durchgeschüttelt zu werden. Sie seufzte zufrieden. Schwatzend und zankend schüttelten die Tänzerinnen ihre bunten Röcke und balgten sich um einen Platz vor dem einzigen langen Spiegel. Strass-Schmuck blitzte feurig in der Sonne, und Federputz wogte und wippte, wenn sie die Köpfe bewegten und sich um Lippenstifte stritten. Die Mädchen erinnerten Velda an die Vögel in diesem Land – buntes Gefieder, wogende Schwanzfedern, hierhin und dahin flatternd, niemals still.

Lauter Trommelschlag weckte Velda, und erschrocken fuhr sie hoch. Sie hatte nicht einschlafen wollen. Offenbar war die Truppe bereit, in die Stadt einzuziehen.

»Bleib du hier und ruh dich aus«, sagte Declan und hockte sich neben sie.

»Auf keinen Fall.« Sie griff nach ihren Schuhen und rappelte sich auf. Als sie seinen Blick sah – so liebevoll, so fürsorglich –, konnte sie nicht anders: Sie musste ihn küssen. »The show must go on – weißt du das nicht?«, fragte sie scherzhaft. »Ich habe noch nie eine Parade versäumt, und ich habe nicht vor, jetzt damit anzufangen.«

Er zog ein zweifelndes Gesicht, aber sie nahm ihm die Entscheidung aus der Hand, marschierte barfuß durch das Gras und kletterte auf den Wagen. Der Schlaf hatte ihr gut getan, und die Schmerzen waren verschwunden. Sie packte die Zügel, schaute zu ihm hinunter und lachte. »Showtime«, sagte sie. »Fahren wir los!«

Charleville war ein Knotenpunkt im Outback. Dort kreuzten sich die Pisten der frühen Pioniere und Forscher. Die Straßen waren breit und staubig – ein Überbleibsel aus der Zeit der großen Ochsentrecks, als dreißig Ochsen die riesigen Fuhrwerke mit großen Ballen Schafwolle durch die Stadt zum Markt nach Brisbane zogen. Es war ein wohlhabender Ort mit einem Hotel an jeder Straßenecke. Darin wohnten die Viehzüchter und Treiber, die ihre Herden an dem kleinen viktorianischen Bahnhof auf die Züge verluden, um sie nach Osten zu transportieren.

Die Stadt lag inmitten einer Gegend mit gutem Weideland und Wäldern, genährt von zahllosen unterirdischen Wasserläufen und tiefen Billabongs. Es war ein Land der Wolle und des Rindfleischs, und nach dem Großen Krieg waren die Outlander reich. Ihr Geld hatte hölzerne Gehsteige und Geschäfte entstehen lassen, zwei Kirchen, eine Polizeiwache und eine Pferderennbahn.

Das beste Hotel war das Coronas. Gebaut für die Bedürfnisse der Aristokratie des Outback – die Viehzüchter –, war es ein anmutiges viktorianisches Gebäude mit einer schattigen Veranda an der Hauptstraße. Der Speisesaal war getäfelt, und die Deckenbalken waren aus feinstem Eichenholz. Auf den Tischen lag schneeweißes Leinen und poliertes Silber unter den aus Frankreich importierten Kronleuchtern.

In der Empfangshalle herrschte eine gedämpfte Atmosphäre wie in einem Tempel; überall standen bequeme Sessel und Tiffanylampen, und der Boden war blank gebohnert. Jedes der luxuriösen Zimmer im ersten Stock hatte ein eigenes Bad – eine Neuerung, die von den Einheimischen noch immer ehrfürchtig mit großen Augen betrachtet wurde. Ein breiter Balkon zog sich um das ganze Hotel. Hier konnten die Viehzüchter im Schatten in Korbsesseln sitzen, Zigarren rauchen und Bier und Whisky trinken, während sie auf die kleine Stadt hinausblickten, die sie stolz ihr Eigen nennen konnten. Mehrere dieser Zimmer waren dauerhaft vermietet, damit diese Outback-Aristokraten und ihre Familien in die Stadt kommen konnten, wann immer sie wollten, ohne auf ein anständiges Bett verzichten zu müssen.

Das Hotel Coronas war ein berühmtes Wahrzeichen dieser Stadt, und der Saal an der Rückseite war ein beliebter Schauplatz für Partys und Bälle; Nichteingeweihte behaupteten, er sei nicht selten ein Ort der Ausschweifung und Unmoral. Es war ein großer Saal mit einer Bühne am Ende. Er würde der Truppe in den nächsten Tagen als Theater dienen.

Am Stadtrand fühlte Velda die altvertraute Erregung, als sie mit den Zügeln in den Händen auf dem Bock saß und auf das Zeichen wartete, um die Parade auf die Hauptstraße zu führen. Läufer waren vorausgeschickt worden, die ihre Ankunft ankündigen sollten, und die unternehmungslustige Nervosität wurde fieberhaft. Die Pferde schwitzten und warfen die federgeschmückten Köpfe zurück, Patch rannte im Kreis umher, und die Schauspieler zogen ihre Kostüme zurecht und hielten sich bereit.

Declan warf Velda eine Kusshand zu, strich sich den Frack glatt und überprüfte den Sitz seiner Fliege. Dann gab er den Musikern ein Zeichen und führte die Prozession in die Stadt. Trommeln, Flöten, Tamburin, Pennywhistle, Akkordeon und Violine begleiteten den langsamen, majestätischen Zug. Als wüssten sie, dass die Show begonnen hatte, schritten die Pferde mit erhobenen Köpfen aus und wirbelten mit ihren mächtigen Hufen Staub auf. Die Tänzerinnen ließen ihre Röcke wirbeln und zeigten ihre wohlgeformten Beine, die Akrobaten in ihren weißen Trikots schlugen Rad, während die Jongleure Bälle und Keulen in der Luft tanzen ließen. Und über allem erklang Declans kraftvoller Bariton.

Die Leute von Charleville säumten die Straße und schauten staunend zu. Kinder rannten neben den Wagen her und fingen die Süßigkeiten auf, die Velda und die anderen Fahrer ihnen zuwarfen. Männer beugten sich über die Balkongeländer und schrien den Tänzerinnen wüste Komplimente zu, während die Frauen die Muskeln der Akrobaten bewunderten und Declan mit flatternden Taschentüchern zuwinkten. Die Pferde an den Anbindepfosten entlang der Straße nickten bei dem Lärm nervös und stampften mit den Hufen, und mehrere Hunde liefen bellend durch die Parade und schnappten nach den ungewohnten Erscheinungen. Patch kläffte zurück und fletschte die Zähne, jederzeit bereit, die Störenfriede aus seiner Parade zu vertreiben und ihnen zu zeigen, dass sie kein leichtes Spiel mit ihm haben würden, auch wenn er eine Halskrause mit Pailletten trug.

In der Stadtmitte hielt der Wagenzug. Declan stieg zu Velda auf den Wagen und schwenkte seinen Zylinder. Daraufhin verstummte die Musik, und die Zuschauer schwiegen. »Bürger von Charleville«, dröhnte er vom Bock herunter, »wir sind gekommen, euch wunderbar Witziges und wahrhaft Würdevolles gewahren zu lassen.« Er machte eine Pause: Richtiges Timing war alles in diesem Geschäft. »Unser illustrer Illusionist wird seine immense Imagination illustrieren und inkommensurable Innovationen aus dem Imperium des Mystischen interpretieren.«

Velda strahlte über das »Ooh« und »Aah« der Bürger. Declans zungenbrecherische Nummer als Zeremonienmeister verfehlte ihren Eindruck auf das Publikum nie. Niemand würde je wissen, wie schwierig es gewesen war, die richtigen Worte zu finden und aneinander zu fügen und sie mit einem so wunderbar rollenden Aplomb vorzutragen.

Declan riss das Publikum zu immer neuen Beifallsstürmen hin. Plötzlich schnappte Velda nach Luft. Der Schmerz kehrte unvermittelt zurück, tiefer jetzt; wie eine Schraubzwinge erfasste er ihren Unterleib. Ihre Hände mit den Zügeln zitterten, und sie leckte sich den Schweiß von der Oberlippe. Sie spürte ihren rasenden Puls, ihr war schwindlig, und sie hatte das dringende Verlangen, aus der Sonne zu fliehen. Am liebsten hätte sie sich hingelegt, aber sie musste in der gleißenden Sonne des Outback-Nachmittags auf dem harten Bock sitzen bleiben, denn nur jetzt hatten sie Gelegenheit, die Leute zu bewegen, sich von ihrem Geld zu trennen. Sie war eine Gefangene, eingesperrt von Wagen, Pferden und Menschen. Sie sah, wie die anderen sich durch die Menge schlängelten und Flugblätter und Luftballons verteilten. Es wird nicht mehr lange dauern, sagte sie sich immer wieder – aber die Minuten dehnten sich endlos.

Schließlich setzte Declan sich unter donnerndem Applaus neben sie auf den Bock. Er warf ihr einen kurzen, sorgenvollen Blick zu, nahm ihr die Zügel ab und führte die Kolonne zu der breiten Einfahrt an der Seite des Hotel Coronas. Der kopfsteingepflasterte Hof hallte wider vom Rumpeln der Wagenräder und vom schweren Hufschlag der Pferde, aber die Sonne stand jetzt so tief am Himmel, dass sie hinter dem hohen Gebäude verschwunden war, und dafür war Velda dankbar. Sie schwitzte. Der Schmerz zerriss ihren Leib, und sie rang nach Atem. Sie musste sich auf Declan stützen, der ihr vom Bock herunterhalf und sie in die kühle Eingangshalle des Hotels führte.

»Ich sollte den Arzt holen«, sagte er, als er sie mit Poppys Hilfe in einer Ecke in einem Nest aus Kissen untergebracht hatte.

Velda nickte. »Mir wäre wohler, wenn du es tust«, murmelte sie. »Wir wollen nicht riskieren, dass wir auch dieses Kind verlieren.« Sie sah den Schmerz in seinem Blick und zwang sich zu einem Lächeln. »Es ist wahrscheinlich falscher Alarm, aber sicher ist sicher, meinst du nicht auch?«

Declan zögerte, sichtlich hin- und hergerissen zwischen seiner Pflicht gegenüber seiner Frau und den Bedürfnissen der Truppe, die sich zu streiten begann.

Poppy verschränkte die Arme und betrachtete sie. »Du siehst nicht gut aus«, stellte sie fest. »Hol lieber den Doc, Mann, bevor sie platzt.«

»Declan wird ihn suchen gehen.« Veldas entschiedener Ton ließ Declan auf der Stelle losmarschieren. »Geh du und kümmere dich um die Mädchen! Sie zanken sich schon wieder.«

Poppy zog eine Grimasse. »Ist das was Neues?«, fragte sie achselzuckend. »Die dummen Kühe wissen nicht, wie gut es ihnen geht.«

Velda musste lächeln. Poppy nannte die Dinge beim Namen, und Konventionen kümmerten sie nicht. »Dann mach uns eine Tasse Tee, Pops. Sei ein Schatz!«

Poppy strahlte. »Okay. Dauert nur ’ne Sekunde.« Sie marschierte mit schwingenden Röcken davon; ihre Absätze klapperten auf dem Holzboden, und ihre Stimme übertönte das Geschnatter der anderen Tänzerinnen, als sie ihnen befahl, Körbe und Taschen nach Wasserkessel und Gaskocher zu durchsuchen.

Velda ließ sich in die Kissen sinken und hörte mit geschlossenen Augen zu, wie hier über die Garderobe geklagt und dort über den Waschraum geschimpft wurde und die Mädchen sich um Platz balgten, während Truhen und Kisten ausgepackt wurden. Es tat gut, nicht mehr in der Sonne zu sein.

Endlich kehrte Declan zurück. Seine Miene war finster. »Der Arzt ist nicht in der Stadt«, sagte er mit besorgtem Blick. »Aber er wird jeden Augenblick zurückerwartet.« Er nahm Veldas Hand und hob sie an die Lippen. »Es wird alles gut gehen, Darlin’, das verspreche ich dir.«

Panik stieg i ihr auf. Wie konnte er da so sicher sein? Und wenn doch etwas schief ginge? Sie spürte, dass ihr die Tränen kamen, und am liebsten hätte sie laut schreiend nach ärztlicher Hilfe gerufen – aber sie wusste, dass solches Theater sie jetzt nicht weiterbringen würde. Sie und Declan waren dem Schicksal hilflos ausgeliefert.

»Es wird schon gehen«, sagte sie mit aller Festigkeit, die sie aufbringen konnte. »Geh und kümmere dich um die Truppe. Poppy wird sich um mich kümmern.«

Er gab ihr einen Kuss auf die Wange, zögerte noch einen Augenblick und verließ sie, als Poppy mit einer Tasse Tee erschien.

»Wo ist der Doc?«, fragte Poppy und sah sich suchend um.

»Nicht in der Stadt.« Velda verzog das Gesicht. »Ich glaube, jetzt hat es wirklich angefangen, Pops.« Sie griff nach der Hand des Mädchens. »Schau nach, ob er unterwegs ist oder ob sonst jemand helfen kann. Aber sag Declan nichts, solange wir nicht wissen, ob es nicht doch falscher Alarm ist. Ich will nicht, dass er sich noch mehr Sorgen macht.«

»Wenn du meinst…« Aber Poppy war nicht überzeugt.

Velda nickte entschlossen. »Declan hat schon genug am Hals – und du weißt ja, wie er ist. Er versteht nichts von all dem, und er wird nur in Panik geraten.«

Poppy schüttelte die Kissen auf und wandte sich ab. Velda trank ihren Tee, und als eine Weile vergangen war, fühlte sie sich wie eine Simulantin. Die Schmerzen hatten ausgesetzt, und abgesehen von der Erschöpfung fehlte ihr eigentlich nichts. Trotzdem, dachte sie, würde es nicht schaden, wenn ein Arzt in der Nähe wäre – nur für den Fall, dass plötzlich wieder alles Hals über Kopf geht.

Einige Zeit später kehrte Poppy rot und verschwitzt zurück. »Der Doc ist immer noch unterwegs, aber sie rechnen damit, dass er heute Abend zurückkommt«, berichtete sie atemlos. »Ich musste quer durch die Stadt zu seinem Haus rennen, aber seine Missus ist richtig nett. Sie sagt, sie schickt ihn rüber, sowie er da ist.«

Diese Neuigkeit musste Velda erst verdauen, doch dann war ihr klar, dass sie nichts tun konnte. Zumindest hat der Schmerz aufgehört, sagte sie sich, und wir sind nicht mehr mitten im Niemandsland. Hier hatte sie eine bessere Chance, ein lebendes Kind zur Welt zu bringen. Nun hatte sie lange genug herumgesessen, und Poppys Protesten zum Trotz stemmte sie sich hoch. »Es wird Zeit, dass ich wieder an die Arbeit gehe«, erklärte sie. »Kann nicht hier rumsitzen, während so viel zu tun ist, und außerdem brauche ich ein bisschen Ablenkung.«

Declan, der den Bühnenvorhang aufgehängt hatte, kam zurück. »Du bleibst hier«, befahl er. »Du hast nichts anderes zu tun, als dich um dich selbst und das Baby zu kümmern.«

Velda erhob Einwände, aber selbst in ihren eigenen Ohren klangen sie nicht überzeugend, und als Declan nichts davon hören wollte, ließ sie sich erleichtert in die Kissen zurücksinken. Aber obwohl sie sich behaglich umhegt fühlte, sah sie mit wachsender Frustration zu, wie die Vorbereitungen für die Show getroffen wurden. Sie hätte sich bei den Requisiten und beim Auspacken der Kostüme nützlich machen, hätte den Vorhang mit aufhängen und die Bühne fegen sollen. Stattdessen lag sie hier, dick und träge wie eine wohlgenährte Katze.

Endlich war der Saal fertig. Die dick gepolsterten Stühle des Hotels waren zu ordentlichen Reihen aufgestellt, und der rote Samtvorhang, den sie hinter der Bühne in einem Schrank gefunden hatten, bot einen prachtvollen Anblick vor den weißen Wänden des Saales. Das Rampenlicht war ein Wunderwerk der Erfindungskunst: Es war an die Elektrizitätsversorgung des Hotels angeschlossen; der Strom kam von einem mächtigen Generator, der hinter dem Gebäude stand – viel moderner als die alten Gaslichter.

Als alles an seinem Platz war, wandten Declan und zwei andere Männer sich seinem speziellen Podest zu. Es war eine alte Kanzel, die sie in einer renovierten Landkirche gefunden und für ein Lied bekommen hatten: Declan hatte eine Solovorstellung gegeben und den entzückten Damen, die für die Kirchenkasse verantwortlich waren, seine Lieblingsarien vorgesungen, und mit Freuden hatten sie ihm dafür die Kanzel überlassen.

Das Möbel war mit Kapok aufgepolstert und mit tiefrotem Samt überzogen worden. Der Samt war mit einer dicken goldenen Kordel bestickt, und schwere Fransen schmückten die Seiten. Es wurde am Bühnenrand aufgestellt. Declan würde dort die einzelnen Nummern ankündigen und das Publikum mit seinen perfekt formulierten, verschlungenen Texten unterhalten.

Veldas Bangigkeit nahm zu, als von dem Arzt keine Nachricht eintraf. Aber sie konnte nichts tun, und als sie sich schließlich erheben und es sich hinter der Bühne in einem Korbsessel bequem machen durfte, lenkte sie sich damit ab, dass sie Streitigkeiten schlichtete, beim Schleifenbinden half und zusammen mit ihrer Freundin Poppy für Frieden sorgte.

Die Nacht im Outback brach schnell herein. Das Licht wurde eingeschaltet, und die Aufregung wuchs, als die ersten Zuschauer ihre Plätze einnahmen. Das Orchester war klein, aber gut, und schon bald klatschte das Publikum zu seinen Lieblingsliedern, gespielt von Akkordeon, Trommel, Klavier und Violine.

Velda hatte in der Garderobe geholfen, so gut es ging. Es war drangvoll eng dort, denn viele Leute mussten sich hineinzwängen. Sie hatte zerbrochene Fächer repariert, Strümpfe gestopft, Streitereien zwischen den Mädchen geschlichtet und allgemein für Ordnung gesorgt. Nun war sie müde, und der Schmerz war wieder da; in erbarmungslosen Wellen durchströmte er sie und war schier überwältigend. Aber sie wusste, sie durfte sich von niemandem anmerken lassen, wie schlimm es war. Die Vorführung musste weitergehen, und die Akteure durften nicht abgelenkt werden. Wenn es zum Schlimmsten kommen sollte, würde sie hinausschlüpfen und im Hotel Hilfe suchen. Poppy hatte ihr versichert, der Arzt sei unterwegs.

Das aufgeregte Gemurmel schwoll an, als die Lichter ausgingen und der Vorhang sich öffnete und Poppy und die fünf anderen Mädchen die Beine in die Höhe schwangen. Der Rest der Truppe wartete hinter den Kulissen. Die Show hatte begonnen.

Jetzt war Velda allein in der Garderobe. Sie lauschte der Musik und dem Stampfen der Tänzerinnen auf den Brettern der Bühne. Sie roch den Staub des Saales, den stechenden Geruch von Kampfer, die Fettschminke und das Parfüm der Frauen im Publikum. Ihr scharfes Gehör vernahm eine schräge Note des Geigers, den verpassten Einsatz einer Chorsängerin, der zwei Takte früher hätte kommen müssen, und das Rattern des Deckenventilators, der eher wirkungslos in der schwülen Luft rührte.

Declans Stimme hallte unter den Deckenbalken, als er seinen Monolog aus dem Schottischen Stück deklamierte, und Velda sank in den Korbsessel zurück und schnappte vor Schmerzen nach Luft. Die Schraubzwinge wurde immer fester und nahm ihr den Atem. Sie stürzte in eine Leere, in der kein Laut zu hören und nichts zu sehen oder zu empfinden war als reine Qual.

Ihre Angst wurde abgrundtief. Sie hätte schon eher ins Hotel gehen und um Hilfe bitten, sie hätte auf die Warnungen ihres Körpers hören und ihr ungeborenes Kind nicht um einer Vorstellung willen in Gefahr bringen sollen. Sie wollte jemanden rufen, aber das Publikum lachte und klatschte, und ihre Stimme ging im Lärm unter. Sie atmete flach und stoßweise. Mühsam erhob sie sich aus dem Sessel und schleppte sich aus der stickigen Garderobe in den schmalen Korridor, der zur Bühne führte. Wenn ich noch jemanden auf mich aufmerksam machen kann, wird alles gut werden, sagte sie sich. Wenn nicht, würde sie versuchen müssen, im Hotel Hilfe zu finden. Hoffentlich würde sie es noch rechtzeitig schaffen.

»Zu dumm«, keuchte sie. »Zu dumm, dass ich nicht früher Hilfe geholt habe.«

Die Mädchen traten von der Bühne ab und hätten Velda beinahe umgerannt. »Velda?« Poppy packte sie beim Arm und hielt sie mit knapper Not aufrecht.

»Es hat angefangen«, ächzte Velda. »Hol Hilfe, schnell!«

Poppy übernahm das Ruder, wie sie es in Augenblicken der Krise immer tat. Sie war ein vernünftiges Mädchen von geringem Talent, besaß jedoch ein hinreißendes Aussehen, eine prächtige Figur und ein gutes Herz. Sie funkelte die anderen fünf Mädchen an und erteilte ihnen in scharfem Flüsterton Anweisungen. Eine lief hinaus in die Dunkelheit, während die anderen Velda zurück in die Garderobe führten. Auf dem Fußboden bereiteten sie ein notdürftiges Lager aus alten Vorhängen, Kissen und geklauten Laken, die Poppy in ihrem Kostümkorb versteckt hatte.

Velda wusste, dass Poppy die Erwerbsnatur einer Elster hatte, aber es kümmerte sie jetzt nicht, woher die Laken stammten. Der Schmerz kam in Wellen. Die Fruchtblase war geplatzt, und sie wusste, dass das Kind nicht mehr auf sich warten lassen würde. Schwitzend und angespannt horchte sie auf die Ankunft des Arztes, und sie hörte, wie Declan draußen Max und seinen kleinen Hund ankündigte. Der Klang seiner Stimme beruhigte sie ein bisschen, und sie bemühte sich, ihre Schreie zu dämpfen, damit sie die Vorstellung nicht störte. Ich werde es schaffen, sagte sie sich immer wieder. Ich werde es ohne ihn schaffen.

»Wo bleibt der Arzt?«, keuchte sie und umklammerte Poppys Hand.

»Immer noch auf dem Land unterwegs.« Poppys sonst so fröhliches Gesicht war ernst und besorgt. »Bloß gut, dass ich meiner Mum bei all ihren Bälgern geholfen hab. Jetzt weiß ich, was man tun muss. Na los, Velda! Sag mir, wenn du für das Finale bereit bist, und wir werden diesen kleinen Scheißer im Handumdrehen auf die Welt bringen.«

Velda sammelte die letzten Kräfte, und mit einem machtvollen Aufbäumen fühlte sie, wie das Kind aus ihr hinausglitt. Sie sank auf ihr Lager zurück und hatte nur einen einzigen Gedanken. »Atmet es?«, fragte sie, als Poppy die Nabelschnur durchschnitt und rasch in ein Handtuch hüllte.

Wie zur Antwort stieß das Baby einen kraftvollen Schrei aus, fuchtelte mit den Fäusten und strampelte mit den pummeligen Beinchen, erbost über die grobe Störung. Der Protest verstummte nicht, als Poppy das Kind wusch und abtrocknete.

Heiße Tränen brannten auf Veldas Wangen, als sie die Arme nach dem Kind ausstreckte. Angst und Schmerzen waren vergessen; sie hielt das zappelnde, protestierende kleine Wesen im Arm, und eine Woge von unbeschreiblichen Empfindungen durchströmte sie, als sie es betrachtete.

Polternde Schritte im Gang kündigten Declans Ankunft an. »Ich habe ein Baby schreien gehört.« Er fiel auf die Knie und schlang die Arme um seine Frau und sein Kind. »Liebste, warum hast du es mir nicht gesagt?«

»Damit ich die Vorstellung störe?« Sie lachte. »Niemals – wir haben eine Tradition zu wahren, weißt du das nicht?«

Declan nahm ihr sanft das Baby ab. »Dann soll die Tradition aber auch angemessen gewahrt werden.« Tränen funkelten in seinen Augen und liefen ihm über die Wangen.

Velda wusste, was er vorhatte, und rappelte sich mühsam hoch. Sie wehrte den Protest der Mädchen ab, nahm seinen Arm und stützte sich schwer auf ihn. Zusammen kehrten sie in die Kulissen zurück. Sie nickte ihm aufmunternd zu, lehnte sich an die massive alte Wand des Theatersaals und sah zu, wie Declan auf die Bühne hinaustrat. Es gibt keinen Zweifel, dachte sie: Ich gehöre zu diesem Mann – und jetzt sind wir vollständig.

»Ladys und Gentlemen«, dröhnte Declan im Schein des Rampenlichts und hielt das eingewickelte Baby in die Höhe, um es dem Publikum zu zeigen. »Ich präsentiere Ihnen Catriona Summers, den neuen Star von Summers’ Music Hall.«

ZWEI

Kitty! Wirst du dich jetzt beeilen, Kind? Wir brechen auf.« Catriona fuhr aus ihrem Tagtraum auf und sah ihre Mutter blinzelnd an. Sie war so tief in die Schönheit der Umgebung versunken gewesen, dass sie nichts anderes wahrgenommen hatte. »Müssen wir denn weg, Mam?«, fragte sie. »Es gefällt mir hier.«

Velda Summers umarmte sie kurz. Schlanke Arme und ein blumiger Parfümduft umhüllten sie. »Ich weiß, acushla, aber wir müssen weiter.« Sie hielt Catriona mit ausgestreckten Armen von sich und lächelte. »Wir werden wieder herkommen, Kitty. Aber du weißt doch, wie es ist.«

Catriona seufzte. Sie war während der Vorstellung in der staubigen Garderobe eines ländlichen Theaters zur Welt gekommen. Ihre Wiege war ein Kostümkorb gewesen, ihr Zuhause ein bunt verzierter Pferdewagen, und ihr Leben – zehn lange Jahre – hatte sie auf den Lehmpisten verbracht, die sich kreuz und quer durch die Weiten des australischen Outback zogen.

Eine neue Stadt bedeutete eine neue Vorstellung – ein endloser Kreislauf des Reisens, des Einstudierens, der Kostümproben –, und für die Städter war sie eine Außenseiterin, eine Zigeunerin. Ihre Freunde waren die Männer und Frauen der Truppe, und ihre Schulausbildung besorgte ihr Dad, der sie viele Seiten Shakespeare auswendig lernen ließ, in der Erwartung, dass sie diese einmal auf der Bühne vortragen würde, sowie sie alt genug war.

Von Geburt an war sie vertraut mit dem Geruch von Fettschminke, Schweiß und mit dem fahrenden Leben, aber hin und wieder sehnte sie sich nach Frieden und Ruhe und der Gelegenheit, einmal mehr als ein paar Tage ohne den Lärm von Showgirls und Artisten an einem Ort zu verbringen. Der Gedanke an eine Schule und an Freundinnen in ihrem Alter war verlockend, aber sie wusste, es war nur ein Traum, denn ihre Eltern hatten ihr oft erklärt, Leuten wie ihnen sei es nicht bestimmt, ein alltägliches Leben zu führen. Sie war ein Star der Bühne und stand zwangsläufig abseits der normalen Sterblichen.

Catriona schaute in die veilchenblauen Augen mit den dichten schwarzen Wimpern und wünschte, sie könnte ihrer Mutter anvertrauen, was sie dachte. Doch sie wusste, Velda würde solche Gedanken als kindliche Tagträume abtun, als den Wunsch nach etwas Unerlebtem, der nur Enttäuschung bringen würde, wenn er sich plötzlich verwirklichte. »Wann kommen wir denn wieder her?«, fragte sie.

Velda zuckte mit den Schultern. »Bald«, sagte sie, aber sie war mit den Gedanken offensichtlich woanders. Sie nahm Catriona bei der Hand. »Jetzt komm, sonst fahren die Wagen noch ohne uns ab.«

Catriona trat zur Seite und wich der ausgestreckten Hand aus. Sie wollte einen letzten Blick auf die kleine Farm werfen, die sich in das Tal schmiegte. Von Eukalyptusbäumen geschützt und umgeben von Außengebäuden, wirkte sie behaglich und einladend – wie ein echtes Zuhause.

Die hohen Berggipfel der Great Dividing Range erschienen als violetter Streifen am Horizont, der Himmel war klar, und auf ihrem Felsvorsprung oberhalb des Tals hörte Catriona das Rauschen des nahen Wasserfalls. Pferde und Rinder weideten im hohen gelben Gras unter ihr, und die weißen Zäune strahlten hell im Sonnenlicht. Aus dem Kamin stieg Rauch auf, Wäsche wehte an einer Leine im Wind. Catriona atmete tief durch, kämpfte die Tränen nieder und gelobte sich, eines Tages wieder herzukommen und nie mehr fortzugehen.

Widerstrebend wandte sie sich ab und folgte ihrer Mutter über den steinigen Boden und zwischen den Büschen hindurch zu der Lichtung, auf der sie am Abend zuvor ihr Lager aufgeschlagen hatten. Sie verbarg ihre Enttäuschung und half ihrer Mutter rasch, den Rest ihrer Habe in den Wagen zu laden.

Declan Summers hatte Jupiter, das stattliche Zugpferd, schon vor den Wagen gestellt, und das schwarze Haar fiel ihm in die Augen, während er die dicken Ledergurte festschnallte. »Kitty, mein Schatz«, dröhnte er, »ich dachte schon, du hättest uns verlassen.«

Lachend hob sie den letzten Korb auf den Wagen. »Noch nicht, Dad«, antwortete sie.

Er ging zu ihr herüber, legte ihr einen Arm um die Schultern und drückte sie an sich. »Ich bin froh, dass dieser Tag noch auf sich warten lässt«, erklärte er und drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel. »Was sollte ich ohne mein bestes Mädchen anfangen?«

Lächelnd vergrub Catriona das Gesicht an seinem Hemd und atmete den wunderbaren Duft ihres Vaters ein: scharfe Seife, Tabakrauch und Haaröl – die Essenz des Mannes, den sie anbetete. Ihre Eltern waren traurig darüber, aber sie war in diesem Augenblick froh, dass sie keine Geschwister hatte.

Declan ließ seine Tochter wieder los, wandte sich den anderen Mitgliedern der fahrenden Truppe zu und trat in die Mitte des Lagerplatzes. »Auf nun, lasst zur Tat uns schreiten«, rief er, »frisch entgegen dem Geschick: neues Streben, neue Zeiten.«

Catriona klang das Longfellow-Zitat, das ihr Vater so liebte, nur allzu vertraut in den Ohren; obwohl er es jedes Mal rief, wenn sie zu einer neuen Stadt aufbrachen, weckte seine Stimme jedes Mal ein neues Kribbeln der Erregung in ihr, weckte die Lust am Abenteuer ihres Lebens und ließ die Sehnsucht nach Sesshaftigkeit für einen Augenblick verstummen.

Es waren jetzt nur noch vier Wagen, und Catriona saß mit ihren Eltern auf dem Bock des vorderen, als die Prozession langsam vom Lagerplatz rollte. Die Truppe war ihre Familie – eine sich stets wandelnde, inzwischen geschrumpfte Familie von Männern und Frauen, welche die Leidenschaft ihres Vaters für die Bühne teilten: Jongleure, Musiker, Sänger, Tänzerinnen, Feuerschlucker und Akrobaten –, allesamt bereit, in vielfältigen Rollen aufzutreten und ihre verschiedenen Talente leuchten zu lassen.

Catriona richtete sich auf die Reise ein. Der Stolz auf ihre Familie erwärmte ihr Herz. Dad konnte singen und rezitieren und das Publikum mit seinen komplizierten und geschickt aufgebauten Einführungen zu jedem Akt in neue Begeisterung versetzen. Mam war Sopranistin und der eigentliche Star der Show und die Einzige, die nicht im Chor mitsingen oder dem Magier assistieren musste.

Catriona hatte schon früh gelernt, dass man von ihr erwartete, sich an der Unterhaltung des Publikums zu beteiligen, und auch wenn ihr bei dem Gedanken, auf die Bühne zu treten, manchmal übel wurde, hatte sie die Tänze gelernt, die Poppy ihr beigebracht hatte. Nach langem Üben konnte sie inzwischen auch dem alten Klavier, das auf den hintersten Wagen geschnallt war, ein paar anständige Töne entlocken. Aber am liebsten sang sie zu den Schallplatten, die sie auf dem alten Aufziehgrammophon abspielte; zwar stammten die meisten Lieder aus Opern und wurden in fremden Sprachen gesungen, aber Mam hatte ihr viel von den Geschichten erzählt, die sich dahinter verbargen, und so verstand Catriona die Leidenschaft, die darin glühte. Sie hatte den brennenden Ehrgeiz, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und einmal als Sopransängerin die Hauptrolle auf der Bühne zu spielen.

Ihre Gedanken schweiften umher, und sie gähnte, während der Wagen sie rumpelnd und schwankend weiter ins Hinterland trug. Sie hatte in der vergangenen Nacht nicht viel geschlafen; ein hitziger Disput über die Frage, ob man die Pferdefuhrwerke nicht durch motorgetriebene Lastwagen ersetzen sollte, hatte sie wach gehalten. Man schrieb das Jahr 1931, und auch wenn die Zeiten wegen der Weltwirtschaftskrise schwerer denn je waren, erschien die Truppe allmählich rückständig, und nach Ansicht ihres Vaters gerieten sie in Gefahr, für einfache Zirkusleute gehalten zu werden – für eine ganz andere Klasse von Unterhaltungskünstlern also.

Der Streit hatte bis tief in die Nacht hinein am Lagerfeuer getobt, und Catriona, zusammengerollt unter ihren Decken hinten im Wagen, fand die Argumente beider Seiten einleuchtend. Mit Lastwagen würden sie schneller vorankommen, aber die wären auch teurer als Pferde. Die althergebrachte Art hatte zwar ihren Charme, die Unbequemlichkeiten, die sie jetzt ertragen mussten, würden jedoch weiterhin bestehen, denn sie würden sich auch in Zukunft nicht leisten können, woanders zu schlafen als in ihren Zelten.

In einer so eng verwobenen Gemeinschaft gab es wenige Geheimnisse, und Catriona wusste, dass die Einnahmen sanken, das Programm schal wurde und die Truppe von Woche zu Woche weiter zu schrumpfen drohte, weil immer wieder ein Künstler ausschied, um sein Glück woanders zu versuchen. Es wurde immer schwieriger, auch nur den kleinsten Saal zu füllen, denn die Leute hatten einfach kein Geld mehr für diese Art von Unterhaltung. Auch so machte sich die Wirtschaftskrise bemerkbar.

Ein Ruck ging durch den Wagen und riss Catriona zurück in die Gegenwart. Sie sah sich um und hoffte einen letzten Blick auf das magische Tal werfen zu können. Aber es war hinter den Bäumen und dem felsigen Hang verschwunden, und so blieben ihr nur die lebenssprühenden Bilder im Kopf, um den Traum vom Zurückkehren lebendig zu halten.

Am folgenden Nachmittag erreichten sie Lightning Ridge, wo sie ihr Lager auf einer Lichtung aufschlugen. Hier gab es kein Theater, deshalb würde die morgige Vorstellung im Freien stattfinden. Aber sie rechneten nicht damit, dass sie besonders einträglich sein würde, denn unterwegs hatten sie erfahren, dass die Opalschürfer arme Leute waren, die den Druck der Krise genauso spürten wie alle anderen.

Lightning Ridge war eine isolierte Siedlung aus behelfsmäßigen Behausungen, zusammengezimmert aus Segeltuchplanen, alten Petroleumkanistern und anderem Material, das sich hier zusammensuchen ließ. Maultiere, Pferde und seltsam zusammengewürfelte Wagen umgaben jeden der tiefen Schächte der Opalsucher. Überall sah man Müllhaufen, und das Kreischen rostiger Räder und Winden, die Erde und Quarz aus dem Boden förderten, erfüllte die ganze Umgebung. Es war eine Männerwelt voller Hoffnungen und zerplatzter Träume – eine Welt der misstrauischen Blicke und mürrischer Gesichter, die schweigend beobachteten, wie die Truppe sich in einigem Abstand vom Abbaugebiet niederließ.

Catriona half bei den Pferden, ehe sie sich daranmachte, die Kostüme auszupacken und die neueste Gesangs- und Tanznummer zu proben, die Poppy sich für sie ausgedacht hatte. Ein seltsamer Ort, dieses Lightning Ridge, dachte sie, während sie die vertrauten Schritte absolvierte und sich um Konzentration bemühte. Es roch auch komisch hier, aber Dad hatte gesagt, das komme von den Schwefeltümpeln, die so grün und geheimnisvoll zwischen den Eisenerzfelsen schillerten. Wasserläufe gab es hier nicht, keinen Billabong und keinen Bach, nur Gestrüpp und nacktes Felsgestein mit harten Grasbüscheln, die in Spalten und Ritzen ihr Leben fristeten. Aber wenn sie an Poppy vorbei über das Tal hinausschaute, sah Catriona leeres Grasland, das sich meilenweit erstreckte, und Blumen, die das sanfte Grün einzelner Baumgruppen und das dunkle Rot der Erde mit bunten Farbtupfern bereicherten.

»Kitty, achte auf deine Füße!«, ermahnte Poppy sie ungeduldig. »Das ist jetzt das dritte Mal, dass du einen falschen Schritt machst.«

Catriona hatte das Proben satt. Sie kannte die Schritte und würde beim Auftritt schon alles richtig machen. Jetzt wollte sie lieber frei sein – zwischen den Felsen umherlaufen und die Schwefeltümpel erkunden. Sie verschränkte die Arme und zog einen Schmollmund. »Ich hab keine Lust mehr.«

Poppy schob sich das Haar hinter die Ohren. Der üppige, wasserstoffblonde Schopf war vor kurzem zu einem modischen Bubikopf geschnitten worden, wellig gelockt und mit einem Pony, der ihr in die Augen fiel. Sie seufzte. »Kommt wahrscheinlich auch nicht weiter drauf an. Das hier ist ja nicht gerade das Windmill Theatre.«

Catriona hörte zu gern von den Londoner Theatern, und sie wusste, wie leicht es war, Poppy abzulenken. »Hast du da mal getanzt?«, fragte sie und hörte auf, so zu tun, als probe sie. Sie hockte sich auf einen Felsen und trank einen Schluck aus dem Wasserschlauch. Bei dem ledrigen Geschmack verzog sie den Mund.

Poppy lächelte und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. »Natürlich.« Sie setzte sich neben Catriona und nahm auch einen Schluck aus dem Schlauch. »Aber bloß einmal. Der Manager hat rausgefunden, dass ich ihn mit meinem Alter belogen hatte.« Jetzt grinste sie breit. »Ich war schon damals ein großes Mädchen, wenn du weißt, was ich meine.« Sie legte die Hände unter ihren üppigen Busen und ließ ihn hin und her wippen. »Aber jemand hat’s ihm gesteckt, dass ich erst fünfzehn war, und da hat er mich gefeuert.« Sie verzog das Gesicht. »Die hatten da ihre Vorschriften, weißt du, und ich sollte in der Schule sein und nicht im Schlüpfer vor einer Bande von Männern herumhopsen.«

Catriona machte große Augen. »Im Schlüpfer?«, wiederholte sie. »Heißt das, du hattest nichts an?«

Poppy warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Ganz recht, Küken. Nackt wie ein Babypopo – na ja, obenrum jedenfalls. Nur ein paar Federn und Pailletten zwischen mir und einer Lungenentzündung. Du kannst dir nicht vorstellen, wie kalt es in diesen Garderoben war. Und gezogen hat’s auf der Bühne – pfiff dir regelrecht in den…« Anscheinend wurde ihr klar, wie jung ihre Zuhörerin war, und sie brach ab. »Waren gute Zeiten«, murmelte sie dann.

Catriona versuchte sich Poppy in Federboa und Schlüpfer vorzustellen, wie sie auf einer großen Bühne herumtanzte. Sie biss sich auf die Lippe und unterdrückte ein Kichern – denn das war doch sicher nur eine von Poppys verrückten Geschichten. »Du bereust es doch nicht, dass du hergekommen bist, oder, Poppy?«

»Ich bin zweiunddreißig, Schätzchen. Natürlich bereue ich so manches, und dieses verdammte Land ist zu groß und zu leer für ein Mädel wie mich.« Sie schaute sich um, und dann sah sie Catriona an und seufzte. »Ich glaube, es wird bald Zeit für mich, in die Großstadt zurückzugehen, Schätzchen. Ich werde ein bisschen zu alt für das alles hier.« Mit einer Bewegung ihres schlanken Arms umfasste sie die ganze einsame Gegend. »Ich werde die Welt nicht mehr in Aufruhr versetzen. Und wenn ich nicht aufpasse, bin ich irgendwann zu alt, um noch einen Mann zu finden und Kinder zu kriegen.«

Catriona fühlte einen Kloß in der Kehle. Poppy war ein Teil ihres Lebens – sie hatte ihr auf die Welt geholfen, war ihre beste Freundin und zugleich eine zweite Mutter für sie geworden. Der Gedanke, sie könne fortgehen, war unerträglich. »Du willst doch nicht wirklich weg, oder, Poppy?«, fragte sie kläglich.

Mit abwesendem Blick schaute Poppy hinaus über das weite Land. »Wir müssen alle mal schwierige Entscheidungen treffen, Schätzchen, und hier draußen werde ich meinen Märchenprinzen nicht finden.« Poppy nahm Catriona in den Arm. »Keine Sorge, Herzchen. Wenn ich gehe, sag ich’s dir vorher.«

Catriona schmiegte sich in die warme Umarmung. Sie hatte Poppy so lieb, und ein Leben ohne sie konnte sie sich nicht vorstellen. »Ich will nicht, dass du weggehst«, sagte sie leise. »Ich lass dich nicht.«

Poppy schob sie von sich und sah ihr tief in die Augen. »Ich brauche mehr als das hier, Kitty«, sagte sie sanft. »Ich will ein Zuhause, einen Mann und Kinder.« Sie lachte, und es klang wie ein raues Husten. »Und das krieg ich alles nicht, wenn ich in einem verdammten Pferdewagen durch die Wüste zigeunere.«

Catriona lief es kalt über den Rücken. Poppy redete, als sei es ihr wirklich ernst. »Aber wo willst du denn hin? Was fängst du ohne uns an?«

Poppy stand auf und strich über das dünne Baumwollkleid, das ihr kaum bis zu den Knien reichte. »Ich schlag mich schon durch.« Sie seufzte. »Ich hab mich durchgeschlagen, seit ich so alt war wie du. Also brauchst du dir um mich keine Sorgen zu machen.« Sie streckte die Hand aus und zog Catriona auf die Beine. »Und jetzt noch einmal geprobt, bevor dein Dad auftaucht und uns beide in der Luft zerreißt, weil wir hier die Zeit verplempern. Komm.«

Catriona bemerkte eine ganz neue Zielstrebigkeit in Poppys Gang, eine neue Entschlossenheit, als sie die Nummer noch einmal probten, und im Laufe des Tages sah sie allmählich ein, dass Poppy das Recht hatte, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Leben leben wollte. Es wäre selbstsüchtig zu verlangen, dass sie blieb. Aber es war schwer vorstellbar, dass sie woanders sein sollte – und schwer, sich mit der Tatsache abzufinden, dass ihre Familie zusehends kleiner wurde.

Declan kehrte aus dem Schürfercamp zurück, wo er die Flugblätter verteilt hatte. Ein Fremder war bei ihm, ein großer, blonder Mann mit einem Zylinder und einem Gehstock mit silbernem Knauf. Auf seinem gut aussehenden Gesicht lag ein freundliches Lächeln, als er der Truppe vorgestellt wurde.

»Das ist Francis Kane«, verkündete Declan. »Er wird uns zeigen, wo wir Trinkwasser finden.«

»Guten Tag, Freunde der Landstraße.« Schwungvoll nahm er den Hut ab und wandte sich Velda zu. »Francis Albert Kane, zu Ihren Diensten, Gnädigste.« Er beugte sich tief über ihre Hand und küsste die Luft über ihren Fingern.

»Kane ist Schauspieler«, erklärte Declan der Runde.

»Leider, mein Bester, hat mich in dieser wenig heilsamen Umgebung das Fieber des Opals gepackt, und meine Karriere ist ins Stocken geraten.« Er setzte den eleganten Zylinder wieder auf sein Blondhaar. »Wie sehr sehne ich mich nach der Rückkehr auf die Bretter, die die Welt bedeuten!«

»Wenn Sie gegen harte Arbeit, einfaches Essen und schlechte Bezahlung nichts einzuwenden haben, sind Sie bei uns willkommen«, sagte Declan.

»Mein Bester.« Kane presste beide Hände an sein Herz – lange genug, um sicherzugehen, dass er im Kreis der anderen Schauspieler die Hauptrolle spielte. »Es wäre mir eine Ehre.«

Catriona beobachtete ihn. Seine Gesten waren blumig und übertrieben enthusiastisch, und er sprach mit einem Akzent, den sie noch nie gehört hatte. Es klang, als habe er eine heiße Kartoffel im Mund.

Poppy schien ihre Gedanken zu lesen; sie lehnte sich zu ihr herüber und tuschelte hinter vorgehaltener Hand: »Er ist ’n Brite. ’n stinkfeiner noch dazu, wenn ich mich nicht irre.«

Catriona kicherte. »Er ist komisch.«

Poppy betrachtete den Neuankömmling nachdenklich. »Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Was macht ein Kerl wie der hier draußen?« Sie schüttelte den Kopf. »Schätze, man muss ihn im Auge behalten. Das steht fest.«

Catriona zuckte die Achseln. Poppy war immer misstrauisch, wenn jemand Neues zur Truppe kam. Es gefiel ihr, wie dieser Mann alle zum Lachen brachte. »Wenn er Dad gefällt, genügt mir das«, sagte sie.

Poppy zuckte die Achseln. »Mag sein, dass er redet wie ein Schauspieler. Aber ich kenne keinen, der sich so anzieht – schon gar nicht hier draußen.«

Catriona verzog das Gesicht. Die Unterhaltung langweilte sie. »Dad muss es wissen. Ich gehe ein bisschen spazieren«, sagte sie. »Bis nachher.«

Sie kletterte den steilen Hang ins Tal hinunter und fing an, im Gestrüpp unter den schlanken Bäumen nach Beeren zu suchen. Entzückt sah sie dabei den bunten Vögeln zu, die unter lautem Gekreisch im Geäst umherflatterten und sich um die Plätze balgten. Sie erinnerten sie an Poppy und die anderen Tanzmädchen, die sich einen Wagen teilten, denn die trugen ihr buntes Gefieder gleichfalls auch dann, wenn sie nicht auf der Bühne standen, und hörten nie auf zu zwitschern und zu zanken.

Sie trug ihre Beeren ins Lager zurück und half mit, das Gemüse zu putzen, bevor es in den großen Topf mit Ziegenragout geworfen wurde, der über dem Lagerfeuer köchelte. Zusammen mit den Broten und den Kartoffeln, die langsam in der Asche buken, würde daraus ein gutes Abendessen werden. Wilde Ziegen gab es in dieser Gegend im Überfluss, und der Bänkelsänger hatte drei gefangen. Die beiden anderen hingen gehäutet und eingesalzen hinten in seinem Wagen.

Dad war immer noch irgendwo mit Mr Kane unterwegs, und Mam hatte sich hingesetzt, um ein paar Sachen zu flicken, solange es noch hell genug war. Die Pferde weideten im spärlichen Gras unter den welken Bäumen. Es war seltsam still im Lager. Die meisten bereiteten sich auf die Vorstellung des nächsten Tages vor. Sogar Poppy und die Mädchen waren damit beschäftigt, ihre Kostüme in Ordnung zu bringen, und ausnahmsweise plauderten sie mit gedämpften Stimmen. Eine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit hatte sich breit gemacht.

Catriona, als Einzelkind aufgewachsen unter Erwachsenen, die sie wie ihresgleichen behandelten, empfand selten das Verlangen nach der Gesellschaft anderer Kinder. Sie lernte schnell, und sie war eine Leseratte und eine Tagträumerin. Ihre beste Freundin war Poppy, obwohl sie so alt wie ihre Mutter war, und in langen, leisen Unterhaltungen im Wagen hatte sie von ihr eine Menge über das Leben gelernt, manches davon überraschend, manches schockierend, aber immer so humorvoll vorgetragen, dass Catriona nur darüber lachen und annehmen konnte, es seien lauter wilde Geschichten. Aber am liebsten war Catriona mit sich selbst allein, und da sie alle anderen beschäftigt sah, beschloss sie, sich eine Decke und ihr Buch zu holen und sich ein geschütztes, einsames Plätzchen zu suchen, wo sie in Ruhe lesen könnte.

Sie verließ das Camp und fand bald eine ruhige Stelle unter einem ausladenden Baum, wo niemand sie sehen konnte. Sie zog sich bis auf die Unterhose aus, legte sich auf die Decke und beobachtete, wie das getüpfelte Sonnenlicht auf ihrem nackten Oberkörper spielte. Ein Windhauch strich durch ihr Versteck, und es war wunderbar kühl nach der Hitze des langen Tages. Sie räkelte sich und gähnte voller Behagen. Jetzt wusste sie, wie eine Katze sich fühlte, wenn sie zufrieden war.

Ihre Phantasie bekam Flügel. Wenn dies Wasser wäre, wäre sie jetzt eine Meerjungfrau mit einem langen silbrigen Schwanz, mit dem sie sich in die dunklen, grünen, kühlen Tiefen des Ozeans schlängelte. Den Ozean kannte sie aus Büchern, und ihr Dad hatte ihr erzählt, wie es dort war, sodass sie ihn sich vorstellen konnte.

Plötzlich spürte sie, dass sie nicht mehr allein war. Sie schrak aus ihren Träumen auf.

Die Silhouette eines Mannes ragte über den Abhang; die Sonne beschien ihn von hinten, sodass sie sein Gesicht nicht erkennen konnte. Aber die Silhouette war ihr nicht vertraut, und ein Frösteln überkam sie.

Instinktiv setzte sie sich auf und schlang die Arme um die Knie. »Wer sind Sie?«, fragte sie und blinzelte in die Sonne. »Und was machen Sie hier?«

»Mein Name ist Francis Albert Kane.« Es waren die gleichen vollen, runden Töne, die sie schon im Lager gehört hatte. »Schauspieler und Raconteur der englischen Bühne, zu Ihren Diensten, mademoiselle.« Er verneigte sich und schwenkte seinen Zylinder mit der gleichen ausladenden Geste wie kurz zuvor.

Trotz seines freundlichen Auftretens war ihr unbehaglich zumute. Das jahrelange An- und Ausziehen vor den anderen hatte ihre Schüchternheit vertrieben, doch in letzter Zeit spürte sie, dass sich ihr Körper veränderte – und jetzt errötete sie, weil sie nackt vor diesem Fremden saß. »Drehen Sie sich um, damit ich mich anziehen kann«, befahl sie.

Er hob das Baumwollkleid auf und reichte es ihr, bevor er sich abwandte und die Gegend betrachtete. »Eil dich, Nymphe, und bring mit dir Scherz und jugendlichen Schabernack.«

Catriona behielt seinen Rücken im Auge, während sie sich hastig ihr Kleid überstreifte. Kane war so groß wie ihr Vater und vermutlich im selben Alter. Aber mit seinem offenkundigen Bedürfnis, bei jeder Gelegenheit Lyrik zu zitieren, und seiner theatralischen Sprechweise war die Ähnlichkeit auch schon zu Ende. Sie stand auf, trat zu ihm und schaute ihm ins Gesicht. Er war blond und blauäugig und hatte einen adretten Schnauzer und einen Spitzbart. Sein Anzug sah neu aus, und seine Schuhe waren blank poliert. Poppy hatte Recht – es war eine merkwürdige Kleidung für einen Opalschürfer, selbst wenn er eigentlich Schauspieler war.

Er musterte sie gleichfalls, ohne sich anmerken zu lassen, was er dachte. »Adieu, ihr Freunde all, adieu. Ich kann nicht länger bleiben. Die Harfe häng ich an die Weiden; fahrt wohl, ich muss von hinnen scheiden.«

Sie blickte ihm nach, als er mit gereckten Schultern davonging, den Rücken aufrecht und gerade. Eine elegante Hand, die nicht viel harte Arbeit gekannt hatte, schwang den Spazierstock. Der Mann war ihr ein Rätsel – ein faszinierendes Rätsel. Doch es wäre nicht klug, ihm zu vertrauen, denn tatsächlich hatte Francis Albert Kane etwas Seltsames an sich.

Alles war bereit für die morgige Vorstellung. Alle im Lager waren zur Ruhe gegangen. Der Wagen war lang und ziemlich schmal, und das Bett, das jede Nacht vorn hergerichtet wurde, nahm fast die ganze Breite in Anspruch. Catriona schlief am anderen Ende auf einer Matratze, umgeben von Kostümkörben und Kisten. Unter dem Boden des Wagens war ein tiefes Staufach, in dem Requisiten und Kochutensilien untergebracht waren, und über ihnen, am hölzernen Dach, hingen Mousseline-Beutel mit Perücken und Masken, die schonend verpackt werden mussten.

Velda schmiegte sich an Declan; es war nachts kalt hier draußen in den Eisenerzbergen, und sie war dankbar für seine Wärme unter den Decken. Aber so müde sie auch war, sie konnte nicht schlafen. Sorgenvoll kreisten ihre Gedanken um die Zukunft, denn selbst die Ankunft einer so erhabenen Persönlichkeit wie Kane brachte keine Hoffnung. Ihr Leben wurde von zwei Seiten bedroht: Einerseits raubte die Wirtschaftskrise ihnen Kraft und Begeisterung und brachte sie langsam um, und andererseits war der Kintopp in die Welt gekommen und lieferte Komödie und Drama in Bildern, wie die Bühne sie nicht hervorbringen konnte. Die Music Hall wollte kaum noch jemand besuchen.

So lag Velda im Dunkeln, den Kopf auf Declans Arm gebettet, während seine Finger sanft über ihre Schulter strichen. Sie hatten endlos darüber diskutiert, welches der beste Weg für sie sein könnte, aber anscheinend gab es nur eine Antwort: Sie mussten das fahrende Leben aufgeben. Sie mussten versuchen, Arbeit in den Großstadttheatern zu finden – selbst wenn es bedeutete, ins Varieté zu gehen. Es schauderte sie bei dem bloßen Gedanken. Kein Künstler mit Selbstachtung würde sich so tief erniedrigen. Sie würde lieber die Straße fegen, als sich in die Gesellschaft von Stripperinnen und zweifelhaften Komikern zu begeben.

Wie immer konnte Declan ihre Gedanken lesen. »Wir werden einen Weg finden«, flüsterte er. »Vielleicht kommen mit Mr Kane wieder bessere Zeiten.«

Catrionas wegen, die am anderen Ende des Wagens schlief, flüsterte auch sie. »Mr Kane ist auf alle Fälle sehr unterhaltsam«, sagte sie. »Es ist lange her, dass wir so viel gelacht haben.«

Anscheinend spürte er den Zweifel in ihrer Stimme, denn er zog sie an sich und küsste sie auf die Stirn. »Er ist der geborene Raconteur. Ich weiß nicht, warum er die Bühne je verlassen hat.«

Velda zog sich die Decke unter das Kinn. Sie sah den Sternenhimmel durch einen Spalt im Vorhang am Ende des Wagens und hörte den Wind in den Bäumen. »Was hat er für eine Geschichte?«

Declan lachte leise. »Sie haben doch alle eine, oder?«

Er schwieg eine Weile, und Velda fragte sich, was er dachte. Viele der Männer und Frauen, die in den letzten elf Jahren mit ihnen gereist waren, hatten es getan, weil sie auf der Flucht vor irgendetwas oder vor jemandem waren. So mancher Artist und Künstler hatte ein Geheimnis; das war eine Tatsache, die akzeptiert und nicht hinterfragt wurde, solange jeder zeigte, dass er etwas wert war, und der Truppe keine Schande machte. Mit Kane war es anders. Velda wusste nicht, was sie mit ihm anfangen sollte.

»Wir haben uns lange unterhalten, als wir auf der Schaffarm waren, um Wasser zu holen. Natürlich ist er aus England – mit dem Akzent kann er nirgendwo anders herkommen.« Velda hörte seiner Stimme an, dass er lächelte. »Er ist vor ein paar Jahren mit einem Tournee-Ensemble herübergekommen, und als man ihm ein Engagement bei einer Theaterkompanie in Sydney angeboten hat, ist er hier geblieben. Er hat in den besten Theatern gearbeitet, der Glückspilz.«

»Und warum ist er dann in Lightning Ridge?«