10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ecco Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bombay, Indien, 1937: Die berühmte Malerin Mira Novak wird nach einer Fehlgeburt ins Krankenhaus eingeliefert. Krankenschwester Sona übernimmt Miras Pflege und lauscht in den folgenden Tagen den prächtigen Erzählungen der Künstlerin über ihre Reisen und die vielen Liebhaber, die Mira in Europa zurückgelassen hat. Die beiden Frauen freunden sich an. Mira verkörpert für Sona all das, was sie in ihrem eigenen engen Leben nicht besitzt: Unabhängigkeit, Stärke, kreative Freiheit.

Doch kurz darauf verstirbt Mira und hinterlässt Sona einen Brief, verbunden mit einem Auftrag, und vier ihrer liebsten Gemälde. Sona tritt daraufhin eine Reise auf den Spuren ihrer berühmten Freundin an, die sie für immer verändern wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 571

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch:

Noch bevor ich ihr Kurvenblatt gelesen hatte, wusste ich, wer sie war. Mira Novak. Die Malerin. Berühmt, selbst hier in Bombay. Ich hatte im Bombay Chronicle von ihr gelesen und ihr Foto gesehen. Laut dem Artikel hatte sie mit gerade einmal fünfzehn Jahren angefangen, an der Accademia di Belle Arti di Firenze in Italien Malerei zu studieren, die jüngste Studentin, die dort je zugelassen worden war. Ihre indische Mutter, eine Frau aus einer hohen Kaste, hatte ihre Tochter von ihrem Zuhause in Prag nach Florenz begleitet und letztlich nach Paris, um Miras Talent zu fördern. Bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahr hatte Mira noch keinen Fuß auf indischen Boden gesetzt.

Zur Autorin:

Alka Joshi wurde in Indien geboren und lebt seit ihrem neunten Lebensjahr in den USA. Sie hat in Stanford studiert und besitzt einen Master of Fine Arts vom California College of the Arts. Mit zweiundsechzig Jahren veröffentlichte Alka Joshi ihren Debütroman Die Hennakünstlerin. Der Roman stand monatelang auf der Bestsellerliste der New York Times und wird momentan als TV-Serie verfilmt.

Lieferbare Titel:

Die Hennakünstlerin

Der Geheimnishüter von Jaipur

Die Parfümeurin von Paris

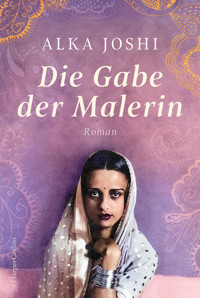

Alka Joshi

Die Gabe der Malerin

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Birte Mirbach

HarperCollins

Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Six Days in Bombay bei Mira Books, Toronto.

© 2025 by Alka Joshi

Deutsche Erstausgabe

© 2025 für die deutschsprachige Ausgabe

HarperCollins in der

Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH

Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg

Covergestaltung von Rothfos & Gabler, Hamburg

Coverabbildung von mauritius images / IanDagnall Computing / Alamy /

Alamy Stock Photos, Freepik

Gesetzt von GGP Media GmbH, Pößneck

E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN9783749909483

www.harpercollins.de

Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten.

Die Rechte der Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.

An die Frauen auf der ganzen Welt, die sich nicht zum Schweigen bringen lassen wollen.Ihr seid mein Stamm.

Bombay

Mai 1937

Kapitel 1

Mira zuckte vor Schmerzen zusammen, als ein Krampf sie durchfuhr. Ich legte ihr die Hand auf die Stirn. Ihre Haut war glühend heiß, wie ein Jalebi, das frisch aus einem Topf siedenden Öls kommt. Ich griff mir ein Baumwollhandtuch von dem Stapel neben ihrem Bett, tauchte es in ihr Wasserglas und drückte es ihr auf die Stirn. Langsam schien sie sich ein wenig zu entspannen, sie stieß einen Seufzer aus.

»Was ist mit dem Baby?«, murmelte sie.

Ich öffnete den Mund, um es ihr zu sagen, überlegte es mir dann aber anders. »Lassen Sie mich den Arzt für Sie holen, Ma’am.«

Sie riss die Augen auf, als hätte sie verstanden, was ich ihr verschwieg. »Oh nein!« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Wir müssen es Paolo sagen.«

Ich runzelte die Stirn. Laut ihrem Kurvenblatt hieß ihr Ehemann Filip. Verwirrte sie das Morphium? »Paolo?«, fragte ich vorsichtig.

»Meine große Liebe. Brachte mir bei, wie man Porträts malt. Bevor ich ihn kennenlernte, malte ich nur Landschaften. Danach war es so, als könnte ich nur noch Menschen malen.« Sie sprach atemlos, als versuchte sie, die Worte einzufangen, bevor sie davonschwebten. »Und jetzt lässt Whitney ihn die großen Meister kopieren, was wirklich schade ist. Was für eine Talentverschwendung! Die Menschen hängen sich gerne die Kopien an die Wand und hoffen, dass ihre Gäste es nicht bemerken. Den meisten fällt der Unterschied auch tatsächlich nicht auf.« Sie griff nach meiner Hand. »Ich werde Filip bitten, meine Gemälde herzubringen.« Sie verzog den Mund. »Natürlich nur die vier, die mir noch geblieben sind.« Ihr Englisch klang nicht so wie das eines Burra Sahib und hatte auch nicht den singenden Tonfall von uns Angloindern. Es klang weicher, die harten Konsonanten gedämpft.

Sie stöhnte auf, diesmal laut, und drückte meine Hand so fest, dass es wehtat. Die Wirkung des Morphiums ließ nach. Ich warf einen Blick auf die Uhr an der Wand. Noch zwei Stunden bis zu ihrer nächsten Dosis.

Ich entwand ihr meine Hand, um die inzwischen warm gewordene Kompresse von ihrer Stirn zu nehmen, und tauchte den Stoff noch einmal im Wasserglas ein. Als ich ihn wieder auf ihre Augenbrauen legte, schien sie ein wenig ruhiger zu werden. »Sie haben ein bezauberndes Lächeln.«

Hitze kroch mir den Nacken hoch. Als ich in der dritten Klasse war, hatte einer meiner Lehrer einmal das Gleiche zu mir gesagt. Meine Mutter war in Hörweite gewesen und hatte auf den Boden gespuckt, um die Geister abzuwehren, die Eitelkeit missbilligen. Seitdem war ich Komplimenten gegenüber misstrauisch, aus Sorge, dass meine Mutter dann auf die Knie sinken und für meine Sicherheit zu Krishna beten würde.

»Reden Sie mit mir. Bitte«, flehte die Malerin, während sie wieder nach mir griff, damit ich sie durch ihren Schmerz begleitete. Ich blickte auf unsere miteinander verflochtenen Hände, eine Studie der Gegensätze: ihre blau geädert und bleich, die Nägel bis zum Nagelbett abgekaut, Farbreste in den Wirbeln ihrer Fingerkuppen; meine hingegen sandfarben, sauber geschrubbt und an den Fingerspitzen leicht spröde. Die Wärme ihrer Haut, feucht vom Fieber, war seltsam tröstlich, wie die Berührung meiner Mutter. Mira Novak schien sich genauso intensiv nach Intimität zu sehnen, wie die meisten Patienten sie mieden; Letztere wollten nur ihren Körper – den wir anstupsten und anspornten – so bald wie möglich wiederhergestellt sehen und die Erinnerung an ihre Rekonvaleszenz abschütteln.

Sie hatten Miss Novak gegen elf Uhr abends ins Wadia Hospital gebracht. Sie fieberte und war aufgewühlt, hielt die Arme auf ihren Bauch gepresst. Ihr Rock war hinten blutgetränkt. Ihr Ehemann, ein bleicher Mann mit breiten Schultern, sagte, dass sie seit ein paar Tagen unter Schmerzen litt.

Der Ehemann war nicht dageblieben. Er war gegangen, kurz nachdem er sie eingeliefert hatte.

Als Dr. Holbrook, unser hauseigener Chirurg, mit ihrer Behandlung fertig war – sie musste mit ein paar Stichen genäht werden und benötigte einiges an Morphium –, hatte die Oberschwester sie mir als Patientin zugewiesen. Das war nicht unüblich. Patienten, die auch nur ein kleines bisschen ausländisch waren, wurde entweder mir oder Rebecca zugeteilt, der anderen angloindischen Krankenschwester in der Nachtschicht, weil wir beide fließend Englisch sprachen. Für die Tagschicht teilte die Oberschwester dann eine andere eurasische Schwester ein oder kümmerte sich selbst um den Patienten.

»Möglicherweise bleibt sie für eine Weile hier«, flüsterte die Oberschwester mir mit einem bedeutungsvollen Blick zu.

Wir sind ein kleines Krankenhaus, und die Patientin hatte ein Einzelzimmer bekommen. Es war mir nicht entgangen, dass man sie in ein größeres Krankenhaus hätte bringen können, das bei den Briten beliebt war, aber offenbar war hier Diskretion erforderlich. Doch natürlich kursierten Gerüchte in den Fluren. Das war keine einfache Fehlgeburt. Sie hat versucht, es selbst zu tun. Ihr Ehemann hat es getan. Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ich achtete nicht darauf. Mir reichte es zu wissen, dass eine Frau unsere Hilfe benötigte; unsere Aufgabe war es, sie gesund zu pflegen.

Noch bevor ich ihr Kurvenblatt gelesen hatte, wusste ich, wer sie war. Mira Novak. Die Malerin. Berühmt, selbst hier in Bombay. Ich hatte im Bombay Chronicle von ihr gelesen und ihr Foto gesehen. Laut dem Artikel hatte sie mit gerade einmal fünfzehn Jahren angefangen, an der Accademia di Belle Arti di Firenze in Italien Malerei zu studieren, die jüngste Studentin, die dort je zugelassen worden war. Ihre indische Mutter, eine Frau aus einer hohen Kaste, hatte ihre Tochter von ihrem Zuhause in Prag nach Florenz begleitet und letztlich nach Paris, um Miras Talent zu fördern. Bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahr hatte Mira noch keinen Fuß auf indischen Boden gesetzt. Aber als ich mir die Abbildungen ihrer Gemälde in jenem Artikel ansah, sah ich nicht Paris oder Florenz oder irgendeinen der anderen weit entfernten Orte, die ich liebend gerne eines Tages besuchen würde. Ich sah Dorffrauen in Saris, die Haut viel dunkler als meine oder Miras. In ihren Gemälden saßen sie leise und trübsinnig herum, während sie sich gegenseitig die Hände mit Henna bemalten oder Schafe in den Hügeln hüteten oder Kuhdung auf die Wände ihrer Häuser strichen. Warum war eine privilegierte junge Frau so besessen von den gewöhnlichen Menschen, den Armen?, fragte ich mich.

Sie war neunundzwanzig laut ihrem Kurvenblatt – sechs Jahre älter als ich – und meiner Ansicht nach bezaubernd. Glatte, makellose Haut. Eine Augenbrauenlinie, die zu den hohen Wangenknochen abfiel. Auch wenn sie die Augen geschlossen hatte, konnte ich sehen, dass sie groß waren, vielleicht sogar ein bisschen hervorstanden, aber eben auf eine Art, die attraktiv wirkte und den Blick des Betrachters auf sich zog. Ihre Nase, die in einer leicht nach oben geneigten Spitze endete, verlieh ihr ein gebieterisches Aussehen. Das musste an ihrem königlichen Stammbaum liegen. Sie war nicht schön. Meine Mutter würde sagen, dass sie beeindruckend sei, ihr Gesicht Charakter habe.

Jetzt riss sie die Augen auf, zwinkerte und sah mich neugierig an, als hätten wir nicht vor ein paar Minuten noch miteinander gesprochen. Ihre Pupillen waren verengt, und sie wirkte desorientiert.

»Mrs. Novak?« Ich wartete auf ein Zeichen des Wiedererkennens. »Sie befinden sich im Wadia Hospital, Ma’am. In Bombay. Sie wurden vor ein paar Stunden hier eingeliefert.« Ich sprach leise, auf Englisch mit Hindi-Akzent.

Mit einem Stirnrunzeln blickte sie an ihrem Körper hinunter und dann wieder zu mir hoch. »Nicht Mrs.«, erwiderte sie, »sondern Miss Novak.«

»Dann entschuldigen Sie bitte, Ma’am.« Ich verstand das nicht, ließ es mir aber nicht anmerken. Wie konnte eine Frau verheiratet sein und immer noch ihren Geburtsnamen tragen? Doch meine Aufgabe war nicht, Fragen zu stellen, und nach dem, was bei meiner vorherigen Stelle in Kalkutta passiert war, war ich vorsichtig damit, meine Gedanken auszusprechen. Dort war ich nicht die einzige Krankenschwester gewesen, der die männlichen Patienten in Brüste und Gesäß gekniffen hatten, aber ich war die einzige gewesen, die sich darüber beschwert hatte – laut und häufig –, wodurch die Oberschwester in dem katholischen Krankenhaus eine Migräne bekommen hatte und die Erlaubnis, mich aus ihrem Sichtfeld zu verbannen. Ich sei eine Unruhestifterin, hatte sie gesagt. Warum hätte ich nicht einfach den Mund gehalten, so wie die anderen?

Aber jetzt war ich nicht mehr in Kalkutta. Ich war in Bombay. Und ich hatte meiner Mutter versprochen, dass es hier anders laufen würde.

»Wie fühlen Sie sich, Ma’am?«

Sie schloss die Augen und lachte leise. »Es ging mir schon mal besser, Schwester …« Sie ließ die Worte in der Luft schweben und wartete darauf, dass ich die Lücke füllte.

»Falstaff, Ma’am.«

»Und Ihr Vorname?«

Ein Gefühl wie warmer Honig breitete sich in meinen Gliedern aus. Die meisten Patienten machten sich diese Mühe nicht und beließen es einfach bei Schwester. »Ich heiße Sona«, erwiderte ich etwas befangen.

Sie öffnete die Augen. »Sona? So wie …« Sie zeigte auf die winzigen goldenen Kreolen in meinen Ohrläppchen.

Ich lächelte. »Ja, Ma’am. Es bedeutet Gold.« Ich hätte ihr erzählen können, dass meine Mutter mir im dritten Monat nach meiner Geburt die Ohrläppchen hatte durchstechen lassen. Verheißungsvoll, hatte der Pandit ihr gesagt. Sie war mit mir zu einem Goldschmied gegangen – was sicherer war als beim Schneider. Der Juwelier hatte mit einer goldenen Nadel einen dünnen schwarzen Faden durch die Löcher gezogen und ihr gesagt, dass sie in zwei Wochen wieder mit mir herkommen solle. Wenn ich in dem Alter schon hätte sprechen können, hätte ich meine Mutter gebeten, sich diese Ausgabe zu sparen. Die winzigen Goldringe, die er mir bei der Rückkehr meiner Mutter einsetzte, kosteten sie den Verdienst von zwei Monaten.

Aber nichts davon erzählte ich der neuen Patientin. Indira war die Einzige, mit der ich über mein Leben sprach. Und selbst ihr enthüllte ich immer nur ein bisschen, genauso wie Gandhi den Faden auf seiner Charkha spann und immer nur so viel Baumwolle zugab, wie nötig war.

Mira schrie auf, diesmal schriller. Ich zuckte zusammen. Es würde ihr nicht schaden, ihr eine kleine Dosis zu geben, oder? Sobald ich ihr etwas Morphium verabreicht hatte, schloss Mira die Augen. Ich beobachtete die Malerin, bis sie gleichmäßig atmete. Dann verließ ich sie, um mich um meine anderen Schützlinge zu kümmern.

Als ich in sein Zimmer kam, saß Dr. Ralph Stoddard in seinem gestreiften Baumwollschlafanzug im Bett und las im Licht seiner Nachttischlampe die Zeitung. Er hatte sich das linke Bein gebrochen, als er auf dem Fußboden seines Bungalows ausgerutscht war. Sein Diener hatte gerade gebohnert, was Dr. Stoddard aber entgangen war. Er war gerade auf dem Weg zu seinem Arbeitszimmer gewesen und hatte dabei seine Post durchgeblättert. Er war Arzt im Ruhestand und achtzig Jahre alt. In seinem Alter brach man sich schnell etwas.

»Es ist drei Uhr morgens, Doktor«, tadelte ich ihn.

Er senkte eine Ecke der Zeitung und betrachtete mich durch seine dicken Brillengläser, er sah aus wie eine Eule. »Ich habe mir das Bein gebrochen, Schwester. Und nicht die Fähigkeit verloren, die Uhr zu lesen.« Ein Lächeln umspielte seine Lippen, die so dünn waren, dass sie sich in seinen Mund hineinzogen. »Abgesehen davon, wer könnte schon bei dem Krach …«, er deutete mit dem Kinn auf seinen schnarchenden Zimmergenossen Mr. Hassan, »wer könnte dabei schon ein Schläfchen halten?!« Dann widmete er sich wieder der Zeitung. Auf der Vorderseite gab es weitere Nachrichten über die Hindenburg-Katastrophe. Es wurden immer weitere Opfer in Lakehurst in New Jersey gefunden, ein Ort so weit entfernt und exotisch für mich, dass ich mir nicht vorstellen konnte, ihn jemals persönlich zu sehen.

»Es heißt hier, dass sie in England eine Notrufnummer eingeführt haben, die 999.« Er klopfte auf das Papier. »Wenn Indien so eine hätte, hätte ich die benutzt, als ich wie ein verdammter Dominostein in meinem Haus gestürzt bin, statt darauf zu warten, dass Ramu vom Einkaufen zurückkehrt.« Er faltete die Zeitung zusammen und legte sie beiseite. »Lust auf ein Spiel?«, fragte er hoffnungsvoll.

Ich zögerte. Wir waren unterbesetzt, und ich musste mich um viele Patienten kümmern. Aber meine letzte Pause war drei Stunden her, und ich konnte eine kleine Verschnaufpause gebrauchen. Abgesehen davon war es schwer, Dr. Stoddards guter Laune zu widerstehen. Er litt unter Schlaflosigkeit und schaffte es immer, mich zu einer Partie Backgammon zu überreden, wenn ich ein bisschen Zeit erübrigen konnte. Er hatte darauf bestanden, dass sein Neffe Timothy ihm ein Spielbrett von zu Hause vorbeibrachte, das jetzt auf seinem Nachttisch stand.

»Wecken wir damit nicht Mr. Hassan?«, fragte ich ihn. Er zog die Augenbrauen hoch und bemerkte trocken: »Nicht einmal das Hindenburg-Unglück könnte diesen Mann aufwecken.«

Als Dr. Stoddard mich zum ersten Mal fragte, ob ich spiele, hatte ich nur zögerlich genickt. Eine Mitschülerin an der Schule in Kalkutta hatte versucht, mir Backgammon beizubringen, doch leider rief uns jedes Mal die Glocke zur nächsten Unterrichtsstunde, bevor wir eine Partie beenden konnten. Sie spielte schnell, ich brauchte eine Ewigkeit, um sie einzuholen.

»Klasse«, sagte er und lächelte listig. Bei unserem ersten Spiel fiel mir auf, dass er seinen Stein um sechs Dreiecke weiterbewegte, statt der gewürfelten fünf. Ich ließ es zu. Schließlich war ich hier, um ihm dabei zu helfen, sich die Zeit zu vertreiben, und nicht, um ihn herauszufordern. Nachdem er seinen Spielstein das fünfte Mal zu weit gezogen hatte, warf er die Hände in die Luft. »Verdammt, Frau, warum lassen Sie es zu, dass ich schummele?«

Vor Verblüffung verschlug es mir die Sprache, und ich starrte ihn nur an.

Er setzte seine Brille ab, um sie mit dem Saum seines Schlafanzugoberteils zu putzen. »Ich schummele. Kann es einfach nicht lassen. Brauche jemanden, der mir sagt, dass ich ein Dreckskerl bin.«

Ich war entsetzt. »Ich glaube nicht, dass ich so etwas sagen darf, Doktor.«

»Sagt wer?«

»Nun … die Oberschwester würde niemals …«

Er beugte sich über das Spielbrett und schob seine Brille weiter den Nasenrücken hoch, sodass seine Augen größer wirkten. »Aber sie ist nicht hier, oder? Es sei denn, sie versteckt sich gerade hinter der Tür.«

Unwillkürlich drehte ich mich zur Zimmertür um. Als ich mich wieder ihm zuwandte, hatte er all seine Spielsteine auf seine Seite des Spielbretts geschoben, womit er das Spiel gewonnen hatte.

Er schenkte mir ein charmantes Lächeln. »Unglaublich großes Pech für Sie. Noch eine Runde?«

Während er das Spiel aufbaute, warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr. In einer halben Stunde musste ich Mrs. Mehta ihre Tablette geben.

»Konzentrieren Sie sich, Schwester, konzentrieren Sie sich«, hatte der Arzt gesagt.

Dieses Mal verlief das Spiel schneller. Seit ich ihn immer zur Rede stellte, wenn er sich wieder Freiheiten mit seinen Spielsteinen nahm, hatte er zu schummeln aufgehört. Ich musterte das Spielbrett mit scharfem Blick und plante meine Züge strategisch. Ralph Stoddard hatte mich in eine Wettkämpferin verwandelt.

Zehn Minuten später hörte ich, wie mein Name gerufen wurde. Als ich über meine Schulter spähte, erblickte ich meine Freundin Indira; ein Stapel zusammengelegter Laken verdeckte ihr halbes Gesicht. Sie arbeitete in derselben Schicht wie ich, und wir gingen oft gemeinsam nach Hause, aber ich hatte sie noch nicht gesehen, seit ich heute Abend um sechs Uhr zur Arbeit erschienen war.

Ich entschuldigte mich und warnte den Arzt sicherheitshalber dann doch: »Wehe, Sie bewegen einen dieser Steine, während ich fort bin. Ich habe Augen im Hinterkopf.«

»Cross my heart and hope to die, wie ein guter Christ.« Diese Redewendung nutzte er oft. Wir wussten beide, dass er log; er war Atheist.

Ich folgte Indira den Flur entlang. Vielleicht brauchte sie meine Hilfe, um ein Bett neu zu beziehen. Doch sie öffnete die Tür zum Lagerraum und sagte: »Schließ ab.«

Verwundert tat ich wie geheißen.

Dann drehte sie sich um und ließ den Stapel Laken sinken, sodass ich ihr Gesicht sah. Auf ihrer Oberlippe konnte ich eine Schnittwunde erkennen, und ein Hämatom prangte auf ihrer Wange.

»Oh, Indira.« Ich eilte auf meine Freundin zu, nahm ihr die Laken ab und legte sie auf die Bank mitten im Raum. »Lass mich das ansehen.« Sanft griff ich ihre Hand. »Setz dich«, befahl ich ihr. Wie ein Kind gehorchte sie und begann zu weinen.

Der Lagerraum bestand aus einer Wand voller Regale, in denen Laken, Handtücher und Kissenbezüge aufbewahrt wurden. Am hinteren Ende befand sich ein Erste-Hilfe-Kasten, an der gegenüberliegenden Wand reihten sich die Spinde der Krankenschwestern aneinander. (Die Ärzte hatten ihre eigene Umkleide.) Ich mochte den sauberen Geruch dieses Raums: Lavendel, Leinen, Rosenwasser, ein Hauch von Antiseptikum.

Ich eilte zum Erste-Hilfe-Kasten und holte die Hypochloritlösung, antiseptische Salbe und Mull heraus. Als ich zur Bank zurückkehrte, versuchte Indira gerade, sich vorsichtig die Tränen abzuwischen, wobei sie zusammenzuckte, als sie die Prellung berührte.

»Balbir?«, fragte ich, während ich das Blut von ihrer Lippe entfernte.

Sie nickte.

Ich presste die Zähne zusammen. Es war nicht das erste Mal, dass ihr Ehemann ihr gegenüber handgreiflich geworden war. »Immerhin ist der Wangenknochen nicht gebrochen. Ein schwacher Trost.« Ich tupfte die Schnittwunde mit Mull ab, reinigte sie mit dem Antiseptikum und trug ein bisschen Salbe auf. »Wieder aus demselben Grund?«

»Hahn.« Sie senkte die Stimme um ein paar Tonlagen, um ihren Ehemann zu imitieren. »Drei Mädchen und kein Sohn! Was stimmt nicht mit dir?« Dann sprach sie in normalem Ton weiter. »Als ob ich irgendetwas daran ändern könnte!« Jetzt weinte sie richtig und machte sich nicht mehr die Mühe, sich die Tränen abzuwischen.

»Du wirst noch all meine schöne Arbeit ruinieren«, sagte ich sanft. Dann hockte ich mich vor sie hin und nahm ihre Hände in meine.

Sie versuchte zu lächeln, aber der Schnitt in ihrer Oberlippe hielt sie davon ab. »Ich weiß, was du sagen willst, Sona.«

»Und was ist das?« Ich ließ sie los und biss einen Streifen Gaze ab, mit dem ich die Schwellung unter ihren Augen abtupfte.

»Dass es nicht in meiner Hand liegt, ob ich einen Sohn bekomme. Ich bin Krankenschwester, Sona! Ich weiß das. Aber er glaubt mir das nicht. Du willst, dass ich ihn verlasse. Du hast es nie ausgesprochen, aber ich weiß es. Aber wenn ich ihn verlasse, wohin soll ich dann gehen? Seine Eltern würden mich aus dem Haus werfen und die Mädchen behalten.« Sie schniefte. Ich gab ihr mehr Mull, damit sie sich die Nase putzen konnte. »Kannst du dir vorstellen, wie ihr Leben dann aussehen würde? Das kann ich nicht zulassen!«

Ich seufzte. Anscheinend gab es nichts, was ich für sie tun konnte, außer ihre Wunden zu versorgen. Dank jahrhundertealter Traditionen waren Töchter, Ehefrauen und Mütter entbehrlich geworden. Entweder taten sie, was ihre Männer und Schwiegereltern wollten, oder sie bezahlten einen unfassbaren Preis. Zu behaupten, dass meine Mutter Glück gehabt hatte, weil sie ihren englischen Schwiegereltern nie begegnet war, war lächerlich. Auch sie hatte gelitten. Als sie sich mit meinem Vater einließ, hatte ihre Familie einen sauberen Schnitt vollzogen und sich von ihr getrennt, als wäre sie nur ein loser Faden an einem Sari.

In meinem Spind bewahrte ich eine Puderdose auf. Meine Mutter mischte aus Zedernholz, Sesam und Kostuswurzel ein Gesichtspuder, das ihre Haut aufhellte. Sie war immer stolz auf meinen hellen Teint gewesen – die Inder bevorzugen helle Haut, weil sie damit für passende Partner attraktiver sind –, aber sie wollte dennoch, dass ich das Puder benutzte. Sie schwor auch auf Afghanischen Schnee, eine Schönheitscreme, die vom König von Afghanistan empfohlen wurde. Ich weigerte mich, beides zu benutzen, aber um sie zu beschwichtigen, hatte ich ihre Geschenke angenommen und bewahrte sie in meinem Spind am Arbeitsplatz auf. Jetzt bestäubte ich Indiras Wange und Oberlippe vorsichtig mit dem Gesichtspuder.

Indira beobachtete mich. »Balbir war nicht immer so. Bevor unsere zweite Tochter geboren wurde, hat er mir schon mal ein Laddu vom Händler auf der Straße mitgebracht oder einen Sari, den er auf dem Basar gefunden hatte. Damals liebte ich ihn. Das war, bevor er anfing zu Mahalaxmi zu gehen.« Da er nun schon drei Töchter hatte und entsprechend viel für ihre Mitgiften würde zahlen müssen, hatte Indiras Ehemann damit begonnen, sein Glück beim Pferderennen zu versuchen. Bisher ohne Erfolg.

Ich legte meine Hand auf ihre. Sie hatte glückliche Erinnerungen an ihren Ehemann, und das war gut so. Aber diese Erinnerungen verblassten im Vergleich zu dem, was aus ihm geworden war.

Ein Klopfen an der Tür ließ uns hochschrecken. Indira und ich standen beide auf, ich sah sie fragend an. Sie nickte und richtete sich die Schürze ihrer Schwesterntracht. Ich schloss die Tür auf und öffnete sie.

Draußen stand Rebecca, die andere halb englische Krankenschwester, die hier im Wadia arbeitete. Bei unserem Anblick verengte sie die Augen. »Habt ihr beiden nichts zu tun?« Zuerst sah sie mich an, dann Indira hinter mir.

Ich schirmte Indira vor Rebeccas forschendem Blick ab und setzte mein herzlichstes Lächeln auf. »Wie geht es dir, Rebecca? Sind deine Eltern wohlauf?« Als ich im Wadia zu arbeiten anfing, hatte ich angenommen, dass sie und ich wegen unserer ähnlichen Herkunft Freundinnen würden, letztlich aber waren Indira und ich uns nähergekommen. Was möglicherweise daran lag, dass die Oberschwester mir die Patienten zuteilte, die besonders feinfühlig behandelt werden mussten, und das obwohl Rebecca schon länger im Hospital arbeitete. Aber vielleicht war auch etwas an den Gerüchten, die über Rebecca im Umlauf waren, und die Oberschwester hatte sich davon beeinflussen lassen. Es hieß, Rebecca habe sich mit einem der verheirateten Ärzte eingelassen, der sich dann in eine andere Stadt hatte versetzen lassen. Ich war schon lange genug der Gegenstand von Gerüchten – Sonas Vater war ein entflohener Sträfling, der nach England zurückgeschickt werden musste; er hat die Armee bestohlen; er hat ihre Mutter unter Drogen gesetzt, um sie ins Bett zu bekommen –, um zu wissen, dass sie dir die Haut aufschürfen und dich innerlich bluten lassen. Ich hatte nicht das Bedürfnis, meinen Vater zu verteidigen, aber ich wollte auch nicht, dass Rebecca mich für eine derjenigen hielt, die dieses Gerücht verbreiteten. Manchmal brachte ich ihr ein Stück Toffee-Butterkuchen, den meine Mutter gebacken hatte, oder eine rosa Päonie aus unserem Garten mit, um sie für mich einzunehmen und sie zu meiner Freundin zu machen. Bisher hatte aber nichts davon gefruchtet.

Rebecca lächelte breit, zeigte Zähne, aber kein Gefühl. »Uns allen geht es gut, danke der Nachfrage. Meine Schwester ist wieder schwanger. Und deine Mutter, Sona? Wie hält sie sich? Nicht zu einsam, hoffe ich?«

Ich zuckte zusammen. Rebecca hatte immer noch beide Eltern. Ihre englische Mutter hatte sich im Internat in ihren indischen Mathelehrer verliebt und ihn geheiratet. Rebecca hatte zwei Geschwister aus dieser Ehe – eine echte Familie – gleich hier in Bombay. Mein Vater hingegen hatte meine Mutter mit zwei Kleinkindern sitzen lassen. Das hatte ich Rebecca anvertraut, als ich im Wadia zu arbeiten anfing. Damals schien sie recht freundlich zu sein und schenkte mir ein Exemplar von Jane Eyre. Jetzt bereitete es ihr offenbar Spaß, mich daran zu erinnern, und ich bereute es, so offen zu ihr gewesen zu sein.

Während ich ihr antwortete, fühlte ich, wie mein Gesicht heiß wurde. »Sie hat ihre Näharbeiten.«

Rebecca kam näher, nah genug, dass ich die Aknenarben auf ihren Wangen sah. »Lohnschneiderin«, sagte sie, den Kopf übertrieben besorgt geneigt. »Das arme Ding.« Mitleidig legte sie mir den Arm auf die Schulter. Ich erschauderte und trat unwillkürlich zurück, sodass ihr Arm hinunterrutschte.

»Ich muss noch zur Apotheke«, sagte ich und ging um sie herum, um den Lagerraum zu verlassen.

Hinter mir hörte ich Rebecca mit künstlich herzlicher Stimme fragen: »Bist du wieder gestürzt, Indira?«

Die Krankenhausapotheke war ein fensterloser Raum, an dessen Wänden sich Regale voller Flaschen mit Tabletten, Kräutern und Flüssigkeiten entlangzogen. Ein kleiner, humorloser Mann namens Horace hielt hier die Stellung. Man sagte, er habe schon lange, bevor die Bezeichnung »Apotheker« eingeführt wurde, ayurvedische Arzneimittel hergestellt. Die Oberschwester vertraute ihm selbst ohne diesen Titel, sie arbeitete schon seit zwanzig Jahren mit ihm zusammen. Und sie vertraute auch darauf, dass wir nur die Medikamente holten, die verordnet waren, auch wenn Horace gerade Mittag machte oder Dienstschluss hatte. Wir von der Nachtschicht waren daran gewöhnt zu vermerken, welche Medikamente wir für welche Patienten entnahmen, also notierte ich auf dem Klemmbrett an der Tür seiner Wirkungsstätte: Mrs. Mehta und Miss Novak.

Als Nächstes machte ich bei Mrs. Mehtas Zimmer halt. Die fünfundvierzigjährige Frau war gewissermaßen Stammgast im Hospital. Mal litt sie unter Rückenschmerzen, mal unter Verstopfung und dann wieder unter Migräne, all ihre Leiden bedurften sofortiger Aufmerksamkeit. Im Laufe der Zeit hatte ich herausgefunden, dass sie einen sehr anstrengenden Schwiegervater hatte, der bei ihrer Familie lebte und an allem etwas auszusetzen hatte: was sie zum Abendessen servierte, wie seine Hemden gebügelt waren, dass ihm der Chai zu kühl serviert wurde und so weiter. Erleichterung fand sie nur, wenn sie ein paar Tage im Krankenhaus verbrachte.

Ihr Ehemann, ein reizender, engelhafter Mensch, der eine Fabrik für Tontöpfe leitete, war seiner Frau zwar ergeben, hatte aber Angst vor seinem Vater, dem die Fabrik gehörte. Die Mehta-Familie war in gesellschaftlichen Kreisen wohlbekannt, zu denen auch viele Stammgäste des Wadia Hospital gehörten, weshalb die Oberschwester wegschaute, wenn seine Ehefrau eincheckte.

Sobald ich den Raum betrat, setzte sich Mrs. Mehta auf. »Ich habe kein bisschen geschlafen. Die ganze Zeit habe ich im Traum Chai gekocht, damit er heiß genug ist für Seine Hoheit.«

Ich lächelte, während ich ihr das Kissen in den Rücken stopfte. »Warum lassen Sie das nicht Bippi übernehmen?« Dank Mrs. Mehtas regelmäßigen Aufenthalten war ich mit der Familie vertraut und wusste eine Menge über ihren Haushalt: den Namen ihrer Lieblingsdienerin, ihr Lieblingsessen, wie sehr sie es bedauerte, kinderlos zu sein.

Sie hob die zusammengedrückten Fingerspitzen einer Hand an die Stirn und ließ dann los, als würde sie Salz verstreuen. »Seine Hoheit würde keinen Chai von einer Dienerin annehmen. Er muss von meinen Händen zubereitet werden, egal wie ungeschickt sie seiner Ansicht nach auch sind.«

Das hörte ich natürlich nicht zum ersten Mal. »Ich finde Ihre Hände bezaubernd, Ma’am.«

Ihr Gesicht hellte sich auf, und sie bedeutete mir, mich zu ihr herabzubeugen, auch das nicht zum ersten Mal. Sie legte ihre Handflächen auf meinen Schädel, um mich zu segnen. Ich glaubte nicht an Götter, weder indische noch christliche, aber ich wusste die wohlwollende Geste zu schätzen und erwiderte ihr Lächeln.

Ich hatte ihr in einer kleinen Tasse eine Tablette mitgebracht, die ich ihr zusammen mit einem Glas Wasser reichte und die sie brav schluckte. Zuckerkügelchen, hatte mir die Oberschwester anvertraut.

Mrs. Mehta drehte sich mit begierigem Blick zu mir um. »Wie ich hörte, haben wir hier eine weltberühmte Patientin zu Besuch.«

Das brachte mich zum Lachen. Mrs. Mehta betrachtete ihre Krankenhausaufenthalte als Urlaube, was sie für sie ja auch waren.

»Ich weiß, dass es sich um eine Frau handelt, eine Malerin. Und in Indien gibt es nur eine einzige Malerin, die alle kennen.« Um Bestätigung heischend blickte sie mich an.

Ich presste die Lippen zusammen, um mein Lächeln zu unterdrücken.

»Es muss sich also um Mira Novak handeln, oder?«

»Sie wissen, dass ich das weder bestätigen noch abstreiten kann.«

Sie nickte weise. »Ein schurkischer Chowkidar kann das Dorf in den Bankrott treiben.«

So problematisch ihre Situation zu Hause auch war, verfügte Mrs. Mehta doch über all den Komfort, den ich meiner Mutter wünschte. Ein großes Haus. Einen liebenden Ehemann. Ein Haus voller Diener. Genug Saris, um fünf Kleiderschränke damit zu füllen. Aber trotz ihrer begrenzten Ressourcen hatte meine Mutter mir so viel gegeben, während sie selbst so wenig hatte. Würde ich je dazu in der Lage sein, meiner Mutter zu einem Leben wie dem von Mrs. Mehta zu verhelfen?

Ich schüttelte den Kopf. Meine Träume waren Spinnweben aus Gold. So hätte meine Mutter das ausgedrückt.

Ich ging bei Dr. Stoddards Zimmer vorbei, um ihm mitzuteilen, dass wir die Partie morgen weiterspielen würden, aber er deutete auf das Spielbrett – er hatte all seine Steine auf eine Seite verschoben. Ich setzte meinen hochmütigsten Gesichtsausdruck auf und formte wortlos mit den Lippen »Dreckskerl«.

Er lachte. »Dr. Mishra hat die Partie für Sie zu Ende gespielt.«

Besagter Arzt kam hinter der Tür hervor, ein Klemmbrett in der Hand. Offenbar hatte er etwas auf Mr. Hassans Kurvenblatt vermerkt. Ich sah überrascht, dass dieser distinguierte Gentleman, inzwischen wieder wach, in Chokher Bali vertieft war, einen Roman von Tagore, den ich in Kalkutta gelesen hatte.

»Ich habe nach Mr. Hassan gesehen und mich irgendwie zum Spielen verführen lassen«, sagte Dr. Mishra, wobei sein Blick erst zu meinem Häubchen wanderte, dann zu meinen Schuhen, dann zum Backgammonbrett in Dr. Stoddards Schoß. War ich die Einzige, die ihn nervös machte, oder passierte ihm das auch bei all den anderen Krankenschwestern? Er war unser hauseigener Arzt, jung, unverheiratet. Voriges Jahr hatten sie ihn aus England angeworben. Ich hatte gehört, dass er weiterhin dort hätte praktizieren können, sich aber zur Rückkehr nach Indien entschlossen hatte. Die Schwestern – sowohl die Nonnen als auch die medizinisch ausgebildeten Krankenschwestern wie ich – hatten eine Schwäche für ihn.

»Ein leidenschaftlicher Spieler, unser Stoddard. Hat mich mit Leichtigkeit geschlagen«, bemerkte Dr. Mishra. Das Grübchen auf seinem Kinn vertiefte sich, wenn er lächelte. Er tat so, als würde er flüstern, und sagte: »Ich bin mir ziemlich sicher, dass er geschummelt hat.« Seine beiden oberen Schneidezähne überlappten sich leicht, was ihm ein bescheidenes Aussehen verlieh.

Ich hob eine Augenbraue. »Mit der Ansicht stehen Sie nicht allein da.«

Dr. Mishra kicherte, wobei seine dunklen Locken wippten. »Die Richtung des Windes können wir nicht verändern, nur die Segel anders setzen, Schwester Falstaff.« Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass er meinen Namen kannte. Der hauseigene Chirurg und der Assistenzarzt nannten uns alle nur Schwester, als wären wir beliebig austauschbar.

»Hinaus, hinaus, alle beide!« Stoddard wedelte mit den Händen, als wäre er über unsere Neckerei verärgert, schmunzelte aber dabei.

Dr. Mishra drehte sich um, um sich von Mr. Hassan zu verabschieden, der sein Buch hochhielt, um ihm damit zum Abschied zuzuwinken. Dr. Mishra zeigte mit dem Kinn auf Dr. Stoddards Bein. »Es verheilt gut. Wir werden den Gips innerhalb einer Woche wieder abnehmen können.«

Stoddard rieb sich die Hände und sah mich mit einem schelmischen Grinsen an. »Klasse! Wie es aussieht, werden Sie die Zeit haben, um Ihre Backgammonkünste zu perfektionieren.«

»Und Sie ebenfalls«, erwiderte ich mit einem Lächeln.

»Ich sollte besser mit meiner Runde weitermachen«, sagte Dr. Mishra und kam auf mich zu, wobei er auf mein Schwesternhäubchen blickte. Ich stand immer noch im Türrahmen. Er versuchte um mich herumzugehen und lächelte dabei schüchtern den Terrazzofußboden an. Ich trat zur Seite und stand ihm prompt wieder im Weg, sicherlich wirkten wir wie ein Paar unbeholfener Tänzer. Ich bemerkte einen Hauch von Kardamom und Limette an seinem Laborkittel, als er schließlich an mir vorbeischlüpfte.

»Oh, Guten Abend, Schwester Trivedi«, hörte ich ihn draußen auf dem Korridor sagen. So hieß Rebecca mit Nachnamen. Er kannte also nicht nur meinen Namen. Irgendwie fühlte ich mich plötzlich weniger besonders.

Meine Schicht begann um sechs Uhr abends und endete um vier Uhr morgens. Bevor ich ging, lief ich zu Miss Novaks Zimmer, um ihr noch einmal Morphium zu verabreichen. Als sie mich hörte, wachte sie auf.

»Ich gebe Ihnen jetzt die restliche Dosis, bevor ich gehe.« Ich rieb mit einem Wattebausch und antiseptischer Lösung über die Einstichstelle. Sie hielt sich an meinem Unterarm fest und schloss die Augen.

»Erzählen Sie mir von Ihrem Vater. Ich habe über meinen nachgedacht.«

Einen Moment lang war ich sprachlos. Ich hatte es noch nie erlebt, dass ein Patient solch persönliche Dinge von mir wissen wollte, und ich hatte noch nie mit jemandem über meinen Vater gesprochen außer mit Rebecca, damals, als wir uns immer einen Teller Brot-und-Butter-Pudding meiner Mutter teilten. Ich legte die Spritze in die mitgebrachte Emailleschale und trug Antiseptikum auf die Stelle auf, wo ich das Medikament injiziert hatte.

Mira wartete geduldig. Schließlich murmelte ich: »Warum, Ma’am?«

Sie öffnete die Augen. »Ist er so abscheulich?«

Ich schwieg.

»Hat er Ihnen wehgetan?«

Ich biss die Zähne zusammen.

»Verstehe.«

Wir sahen einander an. Wer von uns würde wohl zuerst blinzeln?, fragte ich mich unwillkürlich. Nur weil es ihr leichtfiel, über intime Details ihres Lebens zu sprechen, bedeutete das nicht, dass sie das auch von mir erwarten konnte. Und ich mochte es nicht, wenn ich dazu gezwungen wurde, etwas über meine Familie zu enthüllen, über das ich nicht einmal mit meiner Mutter sprach.

Ich ging zum Fußende des Bettes und vermerkte die Medikation auf ihrem Kurvenblatt. »Brauchen Sie sonst noch etwas, Ma’am?«

Sie schüttelte den Kopf und schloss die Augen erneut. »Das ist noch nicht vorbei, Schwester Falstaff.« Ihre Atmung war jetzt regelmäßig.

»Dann sehe ich Sie morgen Abend wieder, Miss Novak.«

Im Lagerraum tauschte ich meine Arbeitskleidung gegen einen Pullover und einen Rock. Die Uniform ließ ich in meinem Spind zurück. Die ganze Zeit ging mir Miras Frage durch den Kopf. Damals in Kalkutta hatten alle über meinen Vater Bescheid gewusst. Ich war erst drei Jahre alt gewesen, als er fortging, hatte aber das Getuschel gehört, wenn ich meine Mutter in die Häuser ihrer Kundinnen begleitete. Er war aus Großbritannien gekommen, um mit den indischen Soldaten zusammenzuarbeiten – von denen viele während des Kriegs für England gekämpft hatten –, als er meine Mutter kennenlernte. Sie war Näherin, und er hatte einen Riss in der Uniform, der geflickt werden musste. Sie bekamen erst mich, dann meinen Bruder, und als ich drei Jahre alt war, kehrte er nach England zurück und kam nie wieder. Ich konnte mich kaum an ihn erinnern. Meine Mutter sprach nicht über ihn, und ich fragte sie nicht nach ihm. Sechs Monate nach seinem Weggang bestand unsere Familie nur noch aus meiner Mutter und mir. Mein Bruder war vor seinem zweiten Geburtstag gestorben. Warum wollte Mira, dass ich all diesen Schmerz noch einmal durchlebte? Was ging es sie an, was ich über meinen Vater wusste oder was ich von ihm hielt?

Ich war in Gedanken versunken, als meine Ablösung erschien. Roopa war eine der Inderinnen, die vor Kurzem für das englische Krankenpflegesystem angeworben worden waren. Sie war lebhaft und immer zu einem Lächeln aufgelegt, sie liebte es, zu necken und geneckt zu werden. Roopa war der Liebling der Ärzte und Pflegehilfskräfte.

»Wie geht es dem alten Knacker?«, fragte sie, während sie sich ihre Uniform anzog. »Macht er immer noch Ärger?«

Ich lachte. »Dr. Stoddard wartet darauf, dass du ihm den Tag versüßt.«

»Hast du heute gewonnen?«

»Nicht ganz. Aber ich bin zehn Paise im Plus.« Der alte Arzt und ich hatten vor einiger Zeit angefangen, Wetten abzuschließen, wenn wir spielten, wenn auch nur kleine.

Sie schlug mir die Schürze gegen den Arm. »Pass auf, dass du nicht alles auf einmal ausgibst.« Ihr Lachen verklang hinter ihr, während sie den Lagerraum verließ.

Mit leichterem Herzen lief ich zum Technikraum auf der Rückseite des Krankenhauses hinunter, um mein Fahrrad zu holen. In den meisten Nächten ging ich mit Indira bis zu ihrem Viertel und radelte dann den restlichen Weg bis nach Hause. Um vier Uhr morgens fuhr keine Straßenbahn. Meine Mutter machte sich Sorgen, wenn ich in der Morgendämmerung unterwegs war, aber die Nachtschicht wurde viel besser bezahlt als die Tagschicht. Und in diesen frühen Morgenstunden waren die Straßen praktisch leer. Es war ruhig, friedlich.

Der Technikraum hatte einen Betonfußboden und grau gestrichene Wände. Ich fand die chemischen Gerüche hier irgendwie angenehm, sie waren so anders als die medizinischen in den Etagen darüber. Immer mal wieder fragte ich mich, ob es mir wohl gefallen hätte, mit den Händen zu arbeiten, etwas herzustellen, statt mich um Menschen zu kümmern. Aber meine Mutter hatte jede Rupie, die sie irgendwie hatte erübrigen können, in meine Ausbildung zur Krankenschwester investiert und darauf gezählt, dass ich uns beide eines Tages mit meinem Einkommen würde ernähren können.

Nachdem mir meine Urkunde überreicht worden war, hatte ich ihre Hand gehalten und meine Stirn an ihre gedrückt, unser privates Zeichen, dass alles gut würde. Ich würde alles tun, um ihre Sorgen über unseren Unterhalt zu lindern, um ihr dafür zu danken, dass sie mir Hammelfleisch zubereitete, davon überzeugt, dass es mich stark machte (dabei aß sie selbst niemals Fleisch), oder für die Krankenschwesternschuhe, die ich tragen musste (und die der einzige Bestandteil meiner Uniform waren, den sie nicht nähen konnte). Ich wollte ihr das Leben verschaffen, das sie hätte haben sollen, statt desjenigen, das ihr aufgezwungen worden war. Und die Arbeit in der Krankenpflege war eine Möglichkeit, Geld anzusparen, sodass ich das eines Tages auch tun konnte.

Hier unten im Technikraum war Mohans Arbeitsplatz, hier reinigte er die Ausrüstung, ölte die Räder der fahrbaren Krankentragen, kümmerte sich um die Heizung und reparierte alles, was repariert werden musste. Heute Abend strich er einen hölzernen Beistelltisch neu an, er arbeitete mit dem Rücken zu mir. Eine Weile beobachtete ich ihn. Die geschmeidigen, gleichmäßigen Striche seines Pinsels beruhigten mich.

Ich ging zu der Ecke hinüber, in der die Fahrräder abgestellt waren. Als er mich hörte, sah er auf, straffte sich und schenkte mir ein schiefes Lächeln. Immer wenn er Ausrüstungsteile oder Möbel auf unsere Etage lieferte, spürte ich seinen Blick auf mir. Er kam zu mir, um Hallo zu sagen, und versuchte immer, mit mir zu plaudern. Ich hielt mich zurück; eine dreiundzwanzigjährige Frau ohne Ehemann (eine Anomalie für sich) musste die Gerüchteküche nicht noch anheizen wegen vermeintlicher Stelldicheins, die nicht mal stattfanden.

Allerdings war Mohan freundlich, und er wirkte ungefährlich. Er war ein hochgewachsener Mann mit dicken Haaren und einem tiefen Haaransatz. Sein Kinn war blauschwarz, es spross bereits ein neuer Bart (auch wenn er sich wahrscheinlich vor Beginn seiner Schicht rasiert hatte). Sein Hemd war voller Flecken von Öl, Schmiere und Farblösemitteln – das Parfüm dieses Raums.

So wie ich arbeitete er nachts, wahrscheinlich auch, weil die Bezahlung besser war. Aber ich hatte die Ruhe der Nacht schon immer gemocht, das kaum wahrnehmbare Summen der Korridore ohne Besucher, ohne Unterbrechungen. Vielleicht war das bei ihm auch der Fall.

Mohan wischte sich seine farbverschmierten Hände an einem Lappen ab, der im Laufe der Zeit offenbar schon ziemlich beansprucht worden war. Ich bemerkte seine Fingernägel, die permanenten Ränder aus schwarzer Schmiere. Egal wie oft er sie sich wusch, das Öl blieb hartnäckig. Diese Fingernägel waren einer der Gründe, warum ich mir Mohan nicht in meinem Bett vorstellen konnte. Die Vorstellung von seinen geschwärzten Nagelhäuten an meinen Hüften ließ mich erschaudern – und das nicht auf die Art, die er sich vielleicht wünschte.

Ich hatte mein Fahrrad fast bis zur Tür geschoben, als ich hörte, wie er sich räusperte. »Im Regal wird morgen Nachmittag Duniya Na Mane gespielt.« Er lächelte hoffnungsvoll.

Mein Gesicht brannte vor Verlegenheit. Ich hatte gestern schon gespürt, dass er offensichtlich Mut sammelte, und war mit einem schnellen Auf Wiedersehen davongestoben, wobei ich so tat, als wüsste ich nicht, was er gleich sagen wollte. Jetzt, wo ich nur wenige Meter von ihm entfernt stand, war es unmöglich, die unausgesprochene Frage zu ignorieren. Ich blickte auf meinen Lenker. Das Fahrrad hatte eine Kundin meiner Mutter anstelle von Geld als Bezahlung für ihre Arbeit gegeben. Meine Mutter verdiente mehr als ein gebrauchtes Fahrrad. Mehr als eine neunzehn Quadratmeter große Wohnung, die so nah am Endbahnhof Victoria lag, dass die Züge die Fenster zu zerschmettern drohten. Mohan war nicht die Antwort darauf, was ich mir für meine Mutter wünschte. Und ich wollte bei ihm keine Hoffnung wecken.

Ich ließ die Hände über den glatten Stahl des Lenkers gleiten. »Meine Mutter und ich werden morgen Nachmittag auf den Markt gehen. Sie braucht eine neue Schere.« Ich warf einen verstohlenen Blick zu Mohan hinüber, der jetzt die Schultern hängen ließ.

Er betrachtete den Lumpen in seiner Hand. »Natürlich. Ich verstehe.« Mit einem tapferen Lächeln blickte er auf. »Dann gehen wir ein andermal.«

Ich nickte und schob das Fahrrad zur Tür hinaus. Oh, wie sehr ich es hasste, ihn zu enttäuschen, wo er doch solch ein guter Mann war, ein ehrlicher Mann. Wenn er einmal heiratete, würde er ein Ehemann sein, der alles für seine Frau, seine Kinder und seine Eltern tun würde. Aber Mohan würde auch ein Wartungstechniker bleiben. Er hatte nicht den Ehrgeiz, irgendetwas anderes zu werden. Was ihn anbetraf, hatte er den Gipfel seiner Karriere erreicht: eine sichere Anstellung in einem renommierten Krankenhaus. Ein Job, den ihm niemand nehmen konnte. Ich wollte ein größeres Leben. Ich hatte keine Ahnung, wie es aussehen sollte oder wie ich es erreichen könnte, aber ich wusste, dass ich nicht bis in alle Ewigkeit als Krankenschwester arbeiten würde. Nein, mit Mohan hatte ich keine Zukunft.

Indira erwartete mich schon, als ich zur Tür hinauskam. Sie war ruhig, nachdenklich, während wir auf ihr Zuhause zugingen.

Die Nacht war friedlich, ohne das Dröhnen von Autos und Straßenbahnen, ohne das Getrappel von Pferden und ohne Obsthändler, die schrill kreischend ihre Ware anpriesen. Ein Viertel des Mondes war zu sehen. Mehrere Tauben gurrten und liefen um ein halb aufgegessenes Roti herum. Wir kamen an einem Schneider vorbei, wo zwei Männer im Schein einer trüben Glühbirne an ihren Maschinen arbeiteten, um den unermesslichen Bedarf der Armee des Burra Sahib zu befriedigen. Der Laden nebenan war ebenfalls geöffnet. Dort wog ein Mann Getreide aus einem großen Jutesack ab, um es zum Verkauf in kleinere Beutel abzufüllen.

»Ich wünschte mir, ich könnte wie du sein, Sona.« Indira ging in ihrem Sari so anmutig wie meine Mutter. Sie zog ihre Strickjacke fest um sich und schlang die dünnen Arme um ihre Taille. Der frühe Morgen war die kälteste Tageszeit, selbst wenn die Luftfeuchtigkeit hoch war. Später würde die Temperatur auf bis zu zweiunddreißig Grad im Schatten ansteigen.

»Warum sagst du das?« Ich kannte niemanden, der mich beneidete. Weder die Mädchen an meiner staatlichen Schule in Kalkutta noch meine Klassenkameradinnen in der Klosterschule, für die ich ein Stipendium gewonnen hatte. Ebenso wenig die von meiner Pflegeschule. Wer würde schon mit einem Mischling den Platz tauschen wollen? Wer wollte sich Verunglimpfungen wie Chee-Chee und Schwarzweißchen anhören? Wer wollte auf dem Weg zur Arbeit mit Steinen beworfen werden? Ich hätte gerne mit Indira die Plätze getauscht. Sie lebte in einem Land, das sie so akzeptierte, wie sie war. Ihre Familie lebte schon seit Generationen in Indien, betete in Hindutempeln. Ihre Haut hatte die Farbe einer gerösteten Mandel, und ihre sehr, sehr dunklen Haare glänzten im Licht. Sie hatte eine Familie so lang wie ein Monat und so breit wie ein Jahr.

»Deine Mutter hat dich nicht mit siebzehn verheiratet, Sona. Du bist dreiundzwanzig und kannst überallhin allein gehen, wohin auch immer du möchtest. Deine Nachbarn klatschen nicht über dich, wo du gewesen bist oder was deine Kinder vorhaben. Du bist frei.«

Ich schnaufte. »Wohl kaum.« Meine Mutter machte schon seit Jahren Andeutungen, dass ich heiraten solle. Bisher hatte es aber niemanden gegeben, der mir einen Antrag gemacht hätte. Da waren ein Internist in Kalkutta gewesen und ein Lehrer, den ich über eine meiner Klassenkameradinnen an der Pflegeschule kennengelernt hatte, die ich beide attraktiv fand. Aber der eine war verlobt gewesen und der andere verheiratet.

»Warum willst du mir immer noch mit Balbir helfen?«, fragte Indira. »Du bringst dich nur selbst in Schwierigkeiten.«

Ich blieb stehen, um meine Freundin anzuschauen. »Erinnerst du dich an meinen ersten Tag hier im Hospital? Du hast mich mit einer Pflanze in einem kleinen Topf willkommen geheißen. Du sagtest, dass Chilischoten sprießen würden, und wenn ich sie erntete und trocknete, solle ich sie mit Limetten zusammen aufhängen, um das Glück in unser neues Zuhause zu holen. Diese Pflanze habe ich immer noch, Indira. Und Mum freut sich darauf, jedes Jahr eine neue Girlande anzufertigen, die sie über unsere Schwelle hängen kann. In der Zwischenzeit isst sie die Chilischoten roh!« Sanft schüttelte ich die Schulter meiner Freundin, um ihr ein Lächeln zu entlocken. »Niemand außer dir schien zu verstehen, wie schwer es für uns war, unser Zuhause in Kalkutta zu verlassen und so weit wegzuziehen.« Meine Stimme stockte. »Du hast mir das Gefühl gegeben, dass wir Bombay zu unserem Zuhause machen könnten. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.«

Sie lächelte und klopfte mir auf die Schulter.

Vor uns flüsterte eine Gruppe junger Männer hitzig unter einer schwach leuchtenden Straßenlaterne. Auf unserem Weg nach Hause kamen wir an der Universität von Bombay vorbei; an dieser Kreuzung versammelten sich zu jeder Tages- und Nachtzeit Studenten.

»Du musst mitkommen, Nikesh!«, drängte ein junger Mann mit Nickelbrille, die der von Gandhi so sehr ähnelte. »Du hast es doch sicherlich satt, dass sie unserer Textilindustrie – die unsere Vorfahren aufgebaut haben, also auch deine – zu ihrem eigenen Profit die Luft abschneiden?«

»Was bringen Proteste schon? Die Briten haben fünfzehntausend Inder zusammen mit Gandhi-ji eingesperrt, weil sie gegen die Salzsteuer protestiert haben …«

Ein bärtiger Student unterbrach ihn. »Und sie hörten nur damit auf, weil die Welt sie dazu gezwungen hat. Aber jetzt haben sie wieder damit angefangen, alles andere zu besteuern, was wir herstellen. Wo ist da der Fortschritt?«

Der Brillenträger lächelte. »Er ist auf dem Weg, meine Freunde. Und ihr werdet alle zu den Protesten mitkommen. Nun, wer möchte einen Chai?« Er streckte seine Thermoskanne aus.

Es war überall dasselbe, auch in Kalkutta. Beim Subji-Walla. Beim Paan-Walla. Das Grollen eines geduldigen Volkes, das seine Geduld langsam verlor. Enteignet die englischen Parasiten! Mein Vater war einer dieser Parasiten gewesen, oder etwa nicht? Die Ironie meiner Existenz entging mir nicht.

»Indira, wenn du jemals nicht mehr nach Hause kannst, bist du uns mehr als willkommen, das weißt du, ja?«, sagte ich, als wir die Studenten passiert hatten. Mum und ich hatten nur den einen Charpoy, aber irgendetwas würden wir bewerkstelligen können, da war ich mir sicher.

Sie schüttelte den Kopf. »Und meine Kinder? Wohin würden die gehen? Nein, Sona. Es ist nett von dir, mir das anzubieten. Und ich bin dir für deine Freundschaft dankbar, aber das geht nicht. Dieses Leben ist mein Schicksal, Sona. Das ist der Wille Bhagwans.«

Ich verstand sie auf die Art, wie ich die indischen Frauen verstand, die glaubten, dass ihr Leben vorherbestimmt sei. Dass sie nichts tun könnten, um all das zu ändern, das seinen Lauf nehmen musste. Ihre Kinder würden das gleiche Schicksal erleiden, so wie Indiras Töchter. Ich fühlte mich hilflos und ohne Hoffnung für sie.

Wir verabschiedeten uns an der Einmündung zu ihrem Viertel. Vor uns stand eine Plakatwand zum beliebten Film Jeevan Prabhat. Ich kannte die Handlung: Ein Ehepaar war nicht dazu in der Lage, Kinder zu bekommen, weshalb sich der Mann eine zweite Ehefrau nahm. Würde Balbir versucht sein, das Gleiche zu tun? Traurig bei dem Gedanken, radelte ich nach Hause.

Ich musste besonders leise sein, wenn ich frühmorgens den Hof zu unserem Wohnhaus betrat. Die Familie des Vermieters lebte im Erdgeschoss, und das Ehepaar, das in der Wohnung gegenüber von uns auf dem offenen Treppenabsatz wohnte, arbeitete tagsüber und brauchte seinen Schlaf. Während ich die Treppe hochstieg, hörte ich das laute Schnarchen meiner Vermieter. Als ich den Treppenabsatz erreichte, verrieten erregtes Stöhnen und spitze Schreie mir, dass das Paar gegenüber von uns gerade dabei war, eine Familie zu gründen. Ich blieb einen Moment stehen, um zuzuhören. Der Liebesakt erregte ein Gefühl in mir, das sich von meiner Brust aus dorthin ausbreitete, wo meine Menses floss. Ich war noch nie auf die Art mit einem Mann zusammen gewesen. Nicht einmal der junge Angestellte, der mich zu einem Film im Eros Cinema eingeladen und hinterher versucht hatte, mir einen Kuss zu rauben, hatte solch ein Verlangen in mir geweckt.

Sobald ich die Tür zu unserer kleinen Wohnung geöffnet hatte, kam meine Mutter mich begrüßen. Sie war immer wach, wenn ich nach Hause kam. Ich hatte ihr schon oft gesagt, dass sie nicht auf mich warten solle, aber sie hörte nicht auf mich. Sie behauptete, sie werde am frühen Abend ein Nickerchen halten, gleich nachdem ich zur Arbeit gegangen sei, um genug Schlaf zu bekommen. Ich wusste nicht, ob ich ihr das glauben sollte.

In der Hand hielt sie den Ärmel eines Hemdes, an dem sie offenbar gerade arbeitete. »Ist alles gut?«

Ob ich noch einen Job hätte, sollte das heißen. Meine Arbeitsstelle zu behalten, war die größte Sorge meiner Mutter. In Kalkutta hatte ich bereits eine verloren, und noch einmal konnten wir uns das nicht leisten. Mit dem Nähen und Ändern von Shalwar Kamiz für Frauen, Wollwesten für Herren und Schuluniformen für Kinder konnte sie unser Essen bezahlen. Aber es war mein Einkommen, das die Miete, Töpfe, Geschirr, Schuhe, Mäntel und die Herzmedikamente für meine Mutter finanzierte, für die der Apotheker des Krankenhauses mir freundlicherweise einen Rabatt gewährte. Wenn man bedachte, wie einfach es war, sich in seiner Abwesenheit Medikamente aus der Apotheke zu holen, hätte ich mich problemlos selbst bedienen können, ohne es auf seinem Klemmbrett zu vermerken, aber ich war nie in die Versuchung geraten.

Ich zog meine Strickjacke aus und hängte sie an den Nagel hinter der Tür. »Ja, Mum. Es ist alles in Ordnung«, erwiderte ich und imitierte dabei das für sie typische Wackeln mit dem Kopf. Das brachte sie immer zum Lachen, und ich sah sie gerne lachen. Ihre Falten glätteten sich; ihre Wangen bekamen wieder Farbe. Sie musterte mein Gesicht, um sich zu vergewissern, dass ich ihr die Wahrheit sagte, und tätschelte mir dann den Arm. Sie legte den halb fertigen Ärmel weg und ging zum Primus-Kocher, um Reis und Baingan-Curry für mich aufzuwärmen und frischen Tee zu kochen. Ich setzte mich auf einen Stuhl neben dem Esstisch, der meiner Mutter auch als Nähtisch diente. Auf der anderen Seite befanden sich eine Nähmaschine und der Zwilling des Ärmels, den sie bei ihrer Begrüßung in der Hand gehalten hatte.

Ich stützte mich mit einem Ellbogen auf dem Tisch ab und sah mich um. Unsere Wohnung bestand nur aus einem kleinen Raum. Die Toilette teilten wir uns mit dem Ehepaar auf dieser Etage. An einer Wand stand ein schmales Bett, in dem meine Mutter und ich gemeinsam schliefen. An einer anderen Wand befand sich eine kleine Arbeitsplatte für den Primus-Kocher und die Essenszubereitung (auch wenn der Esstisch ebenfalls diese Funktion übernahm). Ein Bücherregal umfasste meine Lehrbücher, Große Erwartungen, Volksmärchen aus Bengalen, Emma, R. K. Narayans Reifeprüfung, Jane Eyre (das Buch, das Rebecca mir geschenkt hatte), Middlemarch, die Nähzeitschriften meiner Mutter, das eine oder andere LIFE-Magazin von der Ehefrau von nebenan und einen Stapel Reader’s Digest. Nachdem ich mir die Geschichten von Patienten wie Mira und Dr. Stoddard und Mrs. Mehta angehört hatte, kehrte ich oft ernüchtert in die Wohnung zurück. Sie roch nach Kurkuma, Nähmaschinenöl, der Sandelholzseife meiner Mutter und Medizin. Nicht unangenehm, eher vertraut. Würde der Rest meines Lebens so klein, so begrenzt sein wie das hier? Aber kaum kam mir der Gedanke, packte mich die Scham. Dies war auch das Leben meiner Mutter. Wie konnte ich das herabsetzen, was sie geleistet hatte, damit wir etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf hatten und ich einen Beruf hatte erlernen können, mit dem ich so viel Geld verdiente? Dennoch fragte ich mich, wie mein Leben wohl aussehen würde, wenn ich aus diesem Käfig ausbrechen könnte.

Meiner Mutter erzählte ich nichts von diesen Gedanken, weil ich nicht wollte, dass sie unsere Zukunft genauso mutlos sah wie ich. Instinktiv wusste ich, dass sie zurückbleiben würde, wenn ich fortginge. Ich war alles, was sie hatte; wenn ich sie verließ, würde sie das zerstören. Verlassen von ihrem Ehemann, ihrem kleinen Sohn und dann auch noch von ihrer Tochter? Das konnte ich ihr einfach nicht antun.

Als sie den Tee und mein Essen vor mir auf den Tisch stellte, schob sie mir eine verirrte Haarsträhne hinters Ohr, ihre Berührung warm auf meiner kalten Haut. Sie setzte sich an die andere Seite des Tisches und nahm ihre Näharbeit wieder auf. »Wie war dein Tag heute?«

Sie hörte sich liebend gerne Geschichten über meine Patienten an. Private Krankenhäuser wie das meinige kümmerten sich um diejenigen, die an exotischen Orten gelebt hatten und aus Welten stammten, die meine Mutter nie gesehen hatte. Ihre Kundinnen waren einheimische Frauen, deren Ehemänner als Versicherungsvertreter oder Angestellte in einer lokalen Bank arbeiteten.

Ich erzählte ihr von Mira Novak. Sie kannte die Malerin nicht, also beschrieb ich ihr die Gemälde, die ich im Bombay Chronicle gesehen hatte. Sie fragte mich, wie Mira aussehe, worüber ich mich mit ihr unterhalten habe.

»Sie hat mich nach meinem Vornamen gefragt, Mum. Das macht sonst niemand. Zumindest kein Patient. Selbst die Oberschwester nennt mich Schwester Falstaff. Und sie kennt mich schon seit zwei Jahren!«

Meine Mutter verfolgte mit den Augen den Weg meines Löffels zu meinem Mund, als wollte sie sichergehen, dass ich das Essen wirklich hinunterschluckte – ein Auberginencurry, das nach meinem Geschmack gewürzt war; meine Mutter bevorzugte schärfere Chilischoten.

»Und Dr. Stoddard. Wie geht es ihm? Hast du das Spiel heute gewonnen?«

Ich schüttelte den Kopf und aß einen weiteren Löffel Kardamomreis. »Sein neuestes Projekt ist, die Notfallnummer 999 in Indien einzuführen. Wie er es mit dem gebrochenen Bein bis zum Telefon geschafft hätte, ist eine andere Frage.«

Das Lachen meiner Mutter war reine Glückseligkeit. Sie fand ihn amüsant. Aus irgendeinem Grund erzählte ich ihr nicht, dass Dr. Mishra die Partie Backgammon für mich zu Ende gespielt hatte. Oder dass er mich ebenfalls mit meinem Namen angesprochen hatte. Manche Dinge behielt ich für mich, wunderschöne Geheimnisse, die nur mir gehörten, zumindest eine kurze Zeit.

Als Nächstes kam ein Bericht über Mrs. Mehta, gefolgt von dem über Mr. Hassan mit dem Blinddarm und einen sechzehnjährigen Jungen mit seinen Mandeln. Sie schien mit meinem »Schulbericht«, wie sie das immer bezeichnete, zufrieden zu sein.

Sie stellte meinen leeren Teller in die Spüle. Das Geschirr spülte sie erst am Vormittag, um unsere Nachbarn nicht nachts mit dem lauten Rauschen und Gluckern der Wasserrohre zu stören. Dann kehrte sie mit einer roten Chilischote von der Pflanze zurück, die ich von Indira bekommen hatte. Ich sah zu, wie sie davon abbiss, und stellte mir die brennende Hitze in meiner Speiseröhre vor. Das brachte meine Nase zum Kribbeln.

»Sona, es gibt da etwas, worüber ich mit dir reden muss.«

Ich verspürte ein Zupfen in meiner Brust, wie ein Pullover, der an einem Nagel hängen geblieben war.

Sie aß die Chilischote auf und wischte den Tisch mit einem feuchten Tuch ab. »Mohans Vater ist heute zu mir gekommen.«

»Mohan?«

Sie hörte mit dem Putzen auf und sah mich stirnrunzelnd an. »Du weißt doch, der junge Mann, der in deinem Krankenhaus arbeitet?« Sie ging zur Spüle, um den Lappen über den Rand des Beckens zu hängen.

»Im Technikraum. Der Mohan?«

Jetzt setzte sie sich an die gegenüberliegende Tischseite hinter ihre Nähmaschine, ihren wertvollsten Besitz. Sie nahm den unfertigen Ärmel in die Hand und ließ ihn zwischen den Nähfuß und die Stichplatte gleiten und senkte dann den Nähfußhebel, um den Stoff zu fixieren. »Ja, Sona, dieser Mohan. Tu nicht so überrascht. Du hast mir erzählt, dass der Junge dich anhimmelt.« Sie drehte das Handrad auf sich zu, um zwei Stoffschichten zusammenzunähen. »Sein Vater kam, um mich um deine Hand zu bitten.«

Der Raum begann sich zu drehen. Als Mohan mich fragte, ob ich mit ihm ins Kino gehen wolle, hatte er bereits gedacht – oder gehofft –, dass ich Teil seiner Familie würde. Er hatte noch nie zuvor den Mut aufgebracht, mich um eine Rendezvous zu bitten.

Das Blut rauschte mir in den Ohren und strömte hoch zu meinem Gehirn, ich hatte das Gefühl, es würde explodieren. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, Mum. Definitiv nicht.«

Sie blinzelte. »Warum diese Grimasse, Sona? Er ist ein guter Mensch. Das hast du selbst gesagt. Er verdient gut. Er ist freundlich. Was willst du noch mehr?«

Entgeistert sah ich sie an. »Was ich noch mehr will? Das Gleiche, was du wolltest, als du meinen Vater kennengelernt hast.«

Sie versteifte sich. »Was meinst du damit?«

Ich seufzte. »Mum, ich bin müde.« Wir sprachen nie über meinen Vater, und ich wollte jetzt nicht damit anfangen.

Sie lehnte sich zurück, der unfertige Ärmel war vergessen. »Ich will es wissen, Sona.« Wenn sie über irgendetwas aufgebracht war, rieb sie sich immer eine Stelle an ihrer Brust, direkt über dem Herzen. Genau das tat sie jetzt.

»Ich will Mohan nicht heiraten und fertig.« Ich stand auf und schob den Stuhl an den Tisch. »Ich mache mich bettfertig.« Es gab so vieles, das ich ihr hätte sagen können. Sie hatte sich nicht mit einem Mann zufriedengegeben, den ihre Eltern ausgesucht hatten, warum also sollte ich das tun? Wenn sie sich nicht mit jemandem zufriedengab, der Schmieröl unter den Fingernägeln hatte, warum sollte ich das dann? Wenn sie die Freiheit hatte, sich den Ehemann auszusuchen, warum ich dann nicht? Sie war ein guter Mensch. Sie hatte meine Wut nicht verdient. Sie hatte einen Mann geliebt. Sie hatte ihm zwei Kinder geboren, und er war gegangen. Ende der Geschichte!

Ich holte mir mein Handtuch und meine Zahnbürste und ging in das gemeinsame Badezimmer auf dem Treppenabsatz, wobei ich mich fragte, ob ich mehr nach meiner Mutter oder mehr nach meinem Vater kam. Und wenn ich meinen Vater hasste, bedeutete das auch, dass ich die Teile von mir selbst hasste, die wie er waren? Ich studierte mein Spiegelbild. Ich hatte meine kastanienbraunen Haare immer noch von der Arbeit hochgesteckt. Ich zog die Nadeln heraus und löste den Dutt. Dabei fiel mir zum ersten Mal auf, dass meine Haarwurzeln eine gerade Linie über meiner Stirn bildeten, statt der Rundung meiner Schläfe zu folgen. Ein Geschenk von meiner Mutter. Die Linie meiner Augenbrauen, die sich nach unten neigten, verliehen mir einen Ausdruck permanenter Traurigkeit – oder war es Enttäuschung? Resignation? Hatte ich diesen Ausdruck von meinem Vater geerbt? Ich versuchte es mit einem anderen Gesichtsausdruck, riss die Augen auf, was meine Augenbrauen nach oben wandern ließ, mir aber das Aussehen eines erschreckten Tiers verlieh. In meinen mandelförmigen Augen erkannte ich wiederum meine Mutter. Lag die Farbe meiner Haut irgendwo zwischen der meines Vaters und der meiner Mutter? Man würde mich niemals für eine Britin halten, aber dank meines Akzentes und meiner hellen Haut könnte ich vielleicht als Parsin durchgehen. Meine Lippen waren weder dünn noch besonders voll. Die mussten von meinem Vater stammen. Ich versuchte zu lächeln. Es war schief! Warum hatte mir das noch nie zuvor jemand gesagt? Definitiv nicht das Lächeln meiner Mutter.

Als ich mir die Zähne geputzt und das Gesicht gewaschen hatte, kehrte ich in unsere Wohnung zurück. Ich küsste meine Mutter auf die Wange, so weich und warm. Sie war erst einundvierzig Jahre alt, sah aber älter aus. Ich drückte meine Stirn an ihre. »Es wird andere Männer geben, Mum. Mohan ist nicht der einzige.« Bisher hatte mir noch niemand einen Antrag gemacht, die Aussichten waren also düster, aber ich war dankbar dafür, dass sie das nicht ansprach.

Sie kniff mir in die Wange, so wie damals, als ich noch ein kleines Mädchen war und sie mich kichern hören wollte. Ich tat ihr den Gefallen.

Vor unserer Tür hörte ich das Klirren von Milchflaschen. Es war jetzt fünf Uhr morgens. Ich öffnete die Tür und sah Anish, unseren Doodh-Walla, der zwei Flaschen an unserer Türschwelle abstellte.

»Theek hai, Anish?«

»Hahn-ji.