0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

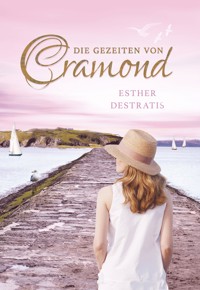

Drei Generationen von Frauen, jede mit ihren Geheimnissen, doch mit einer gemeinsamen Leidenschaft: Teekannen. Bei der alleinerziehenden Alice geht gerade alles schief. Ihr Job als Teekannenkeramikerin wird ins Ausland verlagert, während ihre rebellische Tochter Cathy mitten in der Pubertät steckt und immer fordernder nach ihrem Vater fragt – eine Person, über die Alice niemals spricht. Da kommt Tante Trudys Hilferuf aus dem schottischen Cramond gerade recht. Dort angekommen findet Alice ihre geliebte Gezeiteninsel und Strände wieder – und Trudys schlechtlaufendes Geschäft "Lady Teapot". Als auch noch Alices erste Liebe Gabriel vor der Tür steht scheint das Chaos perfekt. Wird es Alice gelingen sich erfolgreich gegen die Gezeiten ihres Lebens zu behaupten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Epilog

Danksagung

Die Gezeiten von Cramond – Playliste zum Buch

Über die Autorin

Bücher von Esther Destratis

Über dieses Buch

Drei Generationen von Frauen, jede mit ihren Geheimnissen, doch mit einer gemeinsamen Leidenschaft: Teekannen.

Bei der alleinerziehenden Alice geht gerade alles schief. Ihr Job als Teekannenkeramikerin wird ins Ausland verlagert, während ihre rebellische Tochter Cathy mitten in der Pubertät steckt und immer fordernder nach ihrem Vater fragt – eine Person, über die Alice niemals spricht. Da kommt Tante Trudys Hilferuf aus dem schottischen Cramond gerade recht. Dort angekommen, findet Alice ihre geliebte Gezeiteninsel und die Strände wieder – und Trudys schlechtlaufendes Geschäft ›Lady Teapot‹. Als auch noch Alices erste Liebe Gabriel vor der Tür steht, scheint das Chaos perfekt. Wird es Alice gelingen, sich erfolgreich gegen die Gezeiten ihres Lebens zu behaupten?

Copyright © 2020 by Esther Destratis

1. Auflage 2020

Alle Rechte vorbehalten.

Esther Destratis, Ringstraße 52, CH-5620 Bremgarten (AG)

Lektorat: Anke Höhl-Kayser

Korrektorat: Manuela Tengler, Janine Schiebener, Saskia Rehäußer, Livia Blumer

Covergestaltung: Eileen Sinnhöfer, www.eileensinnhoefer.de

Covermotiv: Adobe Stock

e-book-Gestaltung: Heike Fröhling

Titelseite Teeservice @piminova, Depositphotos

Zierelemente Innenteil: Pixabay

Veröffentlicht über tolino media, ISBN: 978-3-75795-491-8 (Version 1.0)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für Santa und Patrizia. Die besten Tanten der Welt.

Prolog

Alice

Cramond

Sommer 1993

»Tante Trudy?«, hallte Alices Stimme durch den Raum. Sie schaute auf ihre Fingerkuppen. Die Haut war noch nicht schrumpelig, also durfte sie sicherlich noch eine Weile in der Badewanne bleiben und vom Fenster aus die Boote beobachten, die den Fluss Almond entlang Richtung Firth of Forth hinunterschipperten und den Menschen zuschauen, die am Kai entlang spazierten, spielten oder mit ihren Hunden Gassi gingen. Die hölzernen Dielenböden des Cottage knarzten unter Tante Trudys Füßen, die vermutlich in ihren dunkelgrün-karierten Pantoffeln steckten. Sachte klopfte sie an der Tür, bevor sie sie öffnete.

»Hast du mich gerufen, mein Schatz?«, fragte sie, »soll ich dir dabei helfen, aus der Wanne zu steigen? Sehen deine Finger bereits wie Rosinen aus?«

Wie zum Gegenbeweis streckte ihr Alice ihre Hände entgegen: »Nein, ich möchte gerne noch ein bisschen bleiben, das Wasser ist einfach herrlich! Ich habe mich gefragt, ob ich noch etwas mehr Badeschaum haben darf? Er ist leider schon zerfallen.«

Tante Trudy lächelte: »Natürlich darfst du das, meine kleine Meerjungfrau!«

Sie öffnete das Schränkchen unterhalb des Waschbeckens, holte die dunkelblaue Flasche Badezusatz mit dem goldenen Deckel hervor und schraubte ihn auf.

»Auch für mich kann es niemals genug Schaum geben!«

Alice ließ einen kräftigen Strahl warmes Wasser in die Wanne einlaufen, während Tante Trudy mehrere Kappen mit der bläulich-schimmernden Flüssigseife füllte und dazugab. Im Nu reichte der Schaum über den Badewannenrand hinaus, kitzelte an Alices Haut und knisterte so wundervoll. Der Duft nach exotischen Gewürzen schien in jede Ecke des kleinen Badezimmers zu dringen und sich mit dem Dampf zu vermengen. So musste sich Kleopatra gefühlt haben, wenn sie in Eselsmilch badete!

Alice lachte vergnügt und tauchte ab. Es gibt wirklich nichts Besseres, als die Sommer bei Tante Trudy zu verbringen!, dachte sie und freute sich, dass die Schulferien gerade erst begonnen hatten. Manchester mit seinen wolkenverhangenen und verregneten Tagen war so weit weg. Genauso wie ihre Eltern, die den Sommer auf Kuba verbringen würden, um für ihren neuesten Reiseführer zu recherchieren. Aber was war schon die Karibik gegen Cramond, Alices liebsten Ort auf der ganzen Welt?

Sie tauchte wieder auf.

»Wenn wir schon dabei sind, kann ich dir die Haare kämmen. Sie sind ja so lang geworden! Was sagst du dazu?«, fragte Tante Trudy, griff nach einem Kamm mit breiten Zinken und setzte sich auf den Badewannenrand.

»Oh, ja, das wäre toll!«, freute sich Alice, »darf ich dir später beim Töpfern von neuen Teekannen helfen? Das macht immer großen Spaß!«

»Heute ist Sonntag, es wird nicht gearbeitet«, erklärte Tante Trudy und fuhr vorsichtig durch Alices weizenblondes Haar, »aber wenn du möchtest, kannst du morgen wieder ins Lady Teapot mitkommen und mir ein wenig zur Hand gehen. Ich erwarte eine neue Lieferung Tee, die in die Regale geräumt werden muss. Und die Teekannen in der Auslage müssten mal wieder abgestaubt werden.«

»Ja, natürlich möchte ich das!«

»Das ist meine Nichte Alice. Immer nett, immer hilfsbereit. Und mit fast zehn Jahren beinahe schon eine kleine Lady …«

»Wie lange dauert es denn noch, bis ich endlich groß bin?«, fragte Alice und sah an ihrem Körper hinunter. Die Brust flach wie eine Flunder. Die Beine staksig. Wie Froschschenkel pflegte Dad zu sagen. Alice versteckte ihre knubbeligen Knie unter dem Schaum. »Ich möchte auch roten Lippenstift tragen, so wie du. Und Schuhe mit hohen Absätzen. Und Büstenhalter. Und …«

»Glaube mir«, unterbrach sie Tante Trudy freundlich, aber bestimmt und löste einen hartnäckigen Knoten aus Alices Haar, »das wird noch früh genug kommen. Für alles gibt es die richtige Zeit. Genieße deine Kindheit, deine Jugend, so lange du sie hast. Ehe du dich versiehst, wirst du erwachsen sein und dich den Herausforderungen der Großen stellen müssen. Dann wirst du dich nach Momenten wie diesem hier zurücksehnen.«

Alice betrachtete ungläubig das Gesicht ihrer Tante. Sie trug ihre ein wenig zu groß geratene, graue Hornbrille, ihre braunen Haare waren modisch hochtoupiert. Alice fand sie wunderschön. Sie konnte gar nicht begreifen, weshalb Trudy keine eigene Familie hatte.

»Ehrlich?«

»Ja, ehrlich«, antwortete Tante Trudy, griff sanft nach Alices Hand und betrachtete sie: »Jetzt ist es aber wirklich Zeit, aus der Wanne zu steigen, meine Hübsche. Trockne dich gut ab, zieh dich an und komm dann bitte ins Wohnzimmer. Es gibt Zitronentee und Scones. Schon bald setzt die Ebbe ein, dann können wir zur Cramond Island spazieren. Ich stelle schon einmal den Wasserkocher an.«

Als Alice wieder alleine war, zog sie der Wanne mit etwas Wehmut den Stöpsel und beobachtete, wie das Wasser gurgelnd und strudelnd den Abfluss hinunterlief.

Wenn doch nur die Jahre bis zum Erwachsensein genauso schnell verrinnen könnten, dachte sie, während sie in ihr Sommerkleid schlüpfte, noch über zehn Jahre bis ich zwanzig bin, die Zeit wird niemals vorbeigehen!

Mit einem Handtuch wischte sie die Feuchtigkeit vom beschlagenen Spiegel und öffnete die rechte Schublade, wo Tante Trudy ihre Kosmetik verwahrte.

Sie suchte sich einen besonders knalligen Lippenstift aus und schminkte sich damit die Lippen. Dann stopfte sie sich den Ausschnitt mit etwas Toilettenpapier aus.

»Es ist zwecklos«, seufzte sie leise, »das macht mich noch lange nicht zur Frau.«

»Alice, wo bleibst du?«, rief ihre Tante.

»Ich komme!«, antwortete sie und beeilte sich, ihr kleines Experiment wieder rückgängig zu machen.

Kaum hatte sie die Badezimmertür geöffnet, lud sie der Duft von frischen Leckereien und der Klang klassischer Musik ins Wohnzimmer ein.

Alice erkannte Trois Gymnopédies von Erik Satie. Ihre Tante liebte dieses Stück.

Tante Trudy hatte ihr schönstes Teeservice aufgetischt, das mit den handbemalten Rosen. Die hausgemachte Himbeermarmelade, die sahnige Clotted Cream und das Gebäck ließen Alices Magen laut knurren und ihr das Wasser im Munde zusammenlaufen. Baden machte sie immer so hungrig! Alice bewunderte gerade das Dekor ihrer Tasse, das eine sich öffnende Knospe darstellte, als sich ihre Tante dazugesellte.

»Den Zitronentee müssen wir noch kurz ziehen lassen, dann können wir ihn trinken. Aber nicht zu lange, sonst wird er bitter«, sagte sie und stellte die bauchige Kanne mit dem eleganten Henkel und der geschwungenen Tülle auf der Mitte des Tisches ab.

»Irgendwann möchte ich so wie du sein«, sagte Alice aus einem inneren Impuls heraus, »ich will alles über Tee und Teekannen wissen. Ich möchte eines Tages auch so einen schönen Laden wie das Lady Teapot haben.«

Tante Trudys Augen wurden glänzend. Verstohlen tupfte sie sich eine Träne von den Augen und lächelte Alice glücklich an.

»Dann sei fleißig, lerne alles, was es zu lernen gibt und eines Tages, wenn ich alt und grau bin … Dann wird alles, was ich heute habe, dir gehören. Das Cottage, der Garten, die Werkstatt und das Lady Teapot.«

Alice stand auf und umschlang ihre Tante mit inniger Liebe: »Aber ich möchte nicht, dass du gebrechlich wirst. Das würde bedeuten, dass du irgendwann stirbst! Das will ich nicht!«

Allein der Gedanke daran, dass Tante Trudy oder ihre Eltern eines Tages nicht mehr da sein würden, raubte Alice beinahe den Verstand.

Trudy drückte sie an sich und gab ihr einen Kuss auf die Stirn.

»Das ist nun einmal der Lauf der Dinge, meine Liebe, du kannst dir nicht wünschen, erwachsen zu werden und gleichzeitig wollen, dass die Zeit für die Menschen um dich herum anhält. Das ist unabänderlich, genauso wie das Meer dem Rhythmus der Gezeiten unterworfen ist. Das Leben wird allerhand Überraschungen für dich bereithalten. Manchmal wirst du problemlos auf dem von der Ebbe freigelegten Meeresboden gehen und dabei vielleicht sogar die schönsten Muscheln einsammeln können. Doch manchmal wird die Flut über dich hereinbrechen, und wenn du es zulässt, wenn du nicht kämpfst, dann wirst du in den tosenden Wellen untergehen und vom Wasser verschluckt werden.«

Alice sah in die dunkelbraunen Augen ihrer Tante, unfähig etwas darauf zu entgegnen.

Tante Trudy schmiegte ihre Hand an Alices Wange.

»Hab keine Angst, Liebes, solange deine Eltern und ich hier sind, werden wir niemals zulassen, dass dich jemand oder etwas überrumpelt. Doch es wird der Tag kommen, an dem du ganz alleine durch die Gewässer des Lebens wirst schwimmen und vielleicht sogar für jemand anderen wirst sorgen müssen. Verstehst du das?«

»Ja, das verstehe ich«, hauchte Alice beeindruckt. Tante Trudy ist ja so weise!

»Du bist ein kluges Mädchen. Sei unbesorgt, bis dahin warten noch unendlich viele Sommertage, Spaziergänge auf Cramond Island und Tea Times auf uns. Nimm bitte wieder Platz, sonst werden die Scones noch kalt und warm sind sie doch am besten!«

Alice tat wie geheißen und beobachtete, wie Tante Trudy das Sieb mit den losen Teeblättern aus der Kanne entfernte.

»Tante Trudy?«

»Hmmm«, sagte sie, während sie den grüngoldenen, dampfenden Tee in Alices Tasse füllte.

»Warum hast du eigentlich keinen Mann und keine Kinder?« Du bist doch der liebenswerteste Mensch der Welt!

Trudy legte ihre Stirn in Falten und für einen Augenblick zeichnete sich Schmerz auf ihrem Gesicht ab, eine störende Wolke, die die Sonne an einem strahlend blauen Himmel verdunkelte.

Dann entspannten sich ihre Züge wieder und sie sagte: »Ich habe meine Teekannen, meinen kleinen Laden und dich. Mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein.«

Kapitel 1

Alice

Manchester, Greenwich Pottery Company

September 2018

Langsam tauchte Alice einen feinen Pinsel in die Farbe, die sie gerade angemischt hatte und setzte ihn an der bauchigsten Stelle der noch schneeweißen Teekanne an. Mit schwungvollen Handbewegungen zeichnete sie vorsichtig eine Orchideenblüte auf und malte sie dann aus.

Ich liebe dieses Magenta, dachte sie und mischte weitere Kleckse Farbe auf ihrer Palette an.

Ein dunkles Pink für die Ränder, um der Blüte mehr Tiefe zu geben, ein strahlendes Weiß und sonniges Gelb für die Mitte und eine Mischung aus Grün und Braun für die Blätter, Stiele und die geschlossenen Knospen, die sie dazu malen würde.

Auch meine Phalaenopsis-Teeservice-Kollektion ist wirklich ein Traum geworden, dachte Alice mit Stolz.

Sie freute sich schon auf den Moment, wenn sie die fertige Teekanne nach dem Brand und der Glasur endlich in den Händen halten würde. Was konnte es Schöneres geben, als aus grauem, unspektakulärem Ton in vielen Stunden Handarbeit Geschirr herzustellen? Während sie ihrem Motiv mit jedem Pinselstrich mehr Leben einhauchte, versuchte sie sich den zukünftigen Käufer dieses Gefäßes vorzustellen. Würde es ein Geburtstagsgeschenk für eine betagte Dame werden, in letzter Sekunde von ihrem gestressten Sohn gekauft? Oder würde sich die Besitzerin eines Cafés unsterblich in die Teekanne verlieben und gleich die ganze Kollektion erwerben, um ihre Gäste damit erfreuen zu können? Vielleicht würde eine junge Frau sie von ihrem ersten Gehalt kaufen, überglücklich sie sich endlich leisten zu können.

Unwillkürlich landeten ihre Gedanken automatisch bei Cathy. Der gestrige Abend hatte wie so oft mit einer zugeknallten Zimmertür geendet. So, als würden wir auf zwei unterschiedlichen Frequenzen kommunizieren.

Alice musste den Kopf schütteln, wenn sie an ihre Tochter dachte. In letzter Zeit tat sie es fast pausenlos. Das Mädchen treibt mich noch in den Wahnsinn!

Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Oder beides gleichzeitig.

Keine 15 Jahre alt, aber schon ein riesiges Tattoo auf dem Rücken haben wollen. Und was für ein scheußliches.

Ein eiskalter Schauer lief Alice den Rücken entlang, wenn sie an den gruseligen Totenkopf dachte, den sich Cathy wünschte. Auch wenn sie zugeben musste, dass ihre Tochter ihn wirklich großartig gezeichnet hatte. Vielleicht würde sie ja eines Tages in ihre Fußstapfen treten?

Das wäre der erste Gothic der Geschichte, der farbenfrohe Teekannen bemalt, dachte Alice und grinste.

Schritte näherten sich von hinten und rissen sie aus ihren Gedanken. Sie drehte sich um und sah in die großen, hellblauen Augen ihrer Vorgesetzten, die sie mit einer Mischung aus Besorgnis und Nervosität ansahen.

Christinas Arme umschlangen einen Schreibblock, an dessen Kladde ein Kugelschreiber befestigt war.

Wie üblich waren ihre hellbraunen Haare streng nach hinten gekämmt und sie trug ein schwarzes Kostüm mit passenden schwarzen High Heels aus Lackleder – einen krasseren Kontrast zur Teekannenproduktion konnte es kaum geben.

»Du hast etwas Staub am Ärmel«, sagte Alice.

Hastig suchte Christina ihren rechten Arm nach verräterischen Flecken ab.

»Nicht an diesem, am anderen.«

Für einen Augenblick huschte Christinas Blick gen Himmel.

»Danke, aber das ist jetzt nicht so wichtig.«

Seit wann kümmert sie sich nicht um ein einwandfreies Erscheinungsbild?

»Geht es dir nicht gut?«, wollte Alice wissen, »du siehst heute ziemlich blass aus.«

Christina wischte sich etwas von ihrer Oberlippe weg. Schweiß. Warum war sie nur so aufgeregt?

»Kannst du kurz in mein Büro mitkommen?«

Alice mochte es nicht, wenn eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet wurde.

Ihr Bauchgefühl meldete sich und es hatte den ohrenbetäubenden Klang einer Alarmsirene.

»Kann ich diese Teekanne noch kurz fertig bemalen, Boss?«, antwortete Alice.

»Nur fünf Minuten.« Ein Ton, der keine weiteren Widersprüche zuließ. Alice stellte die Teekanne vorsichtig ab.

Möglicher Brexit. Ungewissheit. Einsparungen.

Worte, die der Vorstand auf der letzten Mitarbeitersitzung vor einigen Wochen mit besorgter Miene vorgetragen hatte, geisterten in ihrem Kopf herum, während sie Kittel und Handschuhe auszog und beiseitelegte. Sie schob entschlossen die Hitzewallungen, die sie empfand, auf die laufenden Brennöfen, die hinter ihr standen.

Wenige Augenblicke später schloss Christina die Türe ihres kleinen Büros hinter ihnen zu. Skizzen vergangener und geplanter Geschirr-Kollektionen bedeckten jeden Zentimeter ihrer Wände und ihres Schreibtischs. Alice erkannte viele ihrer Zeichnungen wieder.

»Nimm doch bitte Platz«, sagte Christina und setzte sich ihr gegenüber.

Sie schien etwas zu suchen, dann nahm sie den Schreibblock und den Kugelschreiber von der Kladde. Sie spielte mit Letzterem herum, indem sie die Mine abwechselnd ein- und ausfahren ließ. Klick. Klick. Klick.

Unschöne rote Flecken machten sich auf ihrem Gesicht und an ihrem Hals breit.

»Ist alles in Ordnung mit dir? Du wirkst wirklich nervös«, bemerkte Alice.

Sofort ließ Christina den Kugelschreiber fallen, nahm einen Schluck Wasser und sagte:

»Hör zu, Alice, da wir zwei grundsätzlich ein gutes Verhältnis zueinander haben, möchte ich nicht lange um den heißen Brei herumreden.«

»Grundsätzlich ein gutes Verhältnis? Wir sind doch so etwas wie Freundinnen«, antwortete Alice überrascht.

Christina ging nicht darauf ein.

Das Leeregefühl, das Alice so sehr hasste, machte sich in ihrem Magen breit.

»Die Geschirrproduktion wird ab nächstem Monat schrittweise nach Rumänien verlagert. Mit der Teekannenproduktion wird begonnen.«

Möglicher Brexit. Ungewissheit. Einsparungen. Ein Schlag in Alices Gesicht. Es dauerte einige Sekunden, bis sie ihre Fassung wiedererlangt hatte, doch dann sprudelte es aus ihr heraus:

»Ich arbeite seit 2004 hier. Die Greenwich Pottery Company legt seit jeher Wert darauf, dass ihre Produkte Made in England sind. Es hieß immer, dass uns dies von der billigen Möbelhauskeramik unterscheidet. Das kann doch nicht wirklich die neue Strategie unserer Geschäftsführung sein!«

»Niemand weiß, was nach dem Brexit mit unserer Wirtschaft passieren wird. Die nächste Krise könnte vor der Tür stehen. Und was passiert in solchen Zeiten? Die Menschen sparen beim Luxussegment, zu dem unser Geschirr auch gehört. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir die Preise senken, und dies gelingt uns nur, wenn wir unsere Produktionskosten reduzieren. Deshalb Rumänien. Das Made in England-Siegel werden wir weiterhin behalten können, schließlich werden das Design und die Qualitätskontrolle in England erhalten bleiben, genauso wie die Verpackung.«

Hoffnung lullte Alice ein wie eine warme Decke. Sie schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Gott sei Dank!

»Also heißt das, ich wechsle von der Herstellung ins Designteam? Schließlich zeichne ich seit Jahren die Dekors der Teekannen mit. Das ist kein Problem für mich, das mache ich gerne und ich bin sehr gut darin.«

Christina presste die Lippen zusammen, bis sie fast blutleer aussahen, und schüttelte den Kopf. Sie öffnete eine Schublade ihres Schreibtisches und kramte etwas heraus.

Dann überreichte sie Alice einen Umschlag und tätschelte vorsichtig ihre Hand.

Alice fühlte sich, als hätte sie gerade ein Dampfbad betreten. Hitzewallungen und Schweißausbrüche ergriffen von ihr Besitz. Ihr Herz trommelte wie eine dieser Heavy Metal Bands, die Cathy so gerne hörte und die sie in den Wahnsinn trieben.

»Mein neuer Vertrag?«

»Ich habe wirklich hart für dich verhandelt, das musst du mir glauben«, fuhr Christina fort, »du bist ab sofort freigestellt und erhältst eine schöne Abfindung. Ein Monatsgehalt für jedes Jahr, das du hier gearbeitet hast. Ist das nicht großartig? Endlich wirst du mehr Zeit für deine Tochter haben!«

Das darf doch nicht wahr sein!, dachte Alice mit einem Anflug von Übelkeit.

»Du weißt ganz genau, dass dieser Job meine Leidenschaft ist!«

Plötzlich hatte sie einen Einfall: »Gibt es keinen Sozialplan? Ich bin eine langjährige Mitarbeiterin mit hervorragenden Beurteilungen und dazu noch alleinerziehend.«

»Die Abfindung ist dein Sozialplan. Du kannst dich sehr glücklich schätzen«, erklärte Christina kühl und betonte jedes einzelne Wort, »du bist doch erst Mitte dreißig und außerordentlich talentiert, es wird ein Leichtes für dich sein, etwas Neues zu finden.«

»Nein, wird es nicht und du weißt es ganz genau! Wer stellt denn heute noch Keramik in England her? Es will mir einfach nicht in den Kopf!«, rief Alice.

»Dann öffne den Brief und lies. Dort steht alles schwarz auf weiß. Ein wunderbares Zeugnis ist auch dabei, das wird dir bei der Stellensuche sicherlich helfen. Und nun, wenn du erlaubst, ich habe noch einiges zu tun.«

Christina hob einen Stapel weiterer Briefumschläge aus ihrer Schublade und zeigte auf die Tür.

Alice rührte sich nicht vom Fleck. Sie kochte vor Wut und schlug mit der flachen Hand auf Christinas Schreibtisch. Ihr Wasserglas machte einen kleinen Satz und sie sah sie erschrocken an.

»Sieh dich in deinem Büro um! Schau die Wände an, die dich umgeben! Die Teekannen-Kollektionen, die am besten verkauft wurden, habe allesamt ich gezeichnet! Alice im Wunderland! Die Japanische-Tee-Zeremonie! Die Tage-am-Meer-Kollektion! Ich könnte noch stundenlang aufzählen und wäre nicht fertig! Was die Designabteilung hingegen fabriziert, läuft doch eher unter der Kategorie Ist-das-Kunst-oder-kann-das-weg! Sonst würden wir nicht immer wieder auf diesen Stücken sitzen bleiben und sie noch nicht einmal während des Ausverkaufs loswerden!«

»Alice, jetzt beruhige dich bitte«, beschwichtigte Christina, »ich möchte es dir gerne aus betriebswirtschaftlicher Sicht erklären, schließlich bin ich vom Fach. Das macht nämlich den Unterschied zwischen den Studierten und den Nicht-Studierten aus.«

Also zwischen Fachidioten und der wirklich arbeitenden Bevölkerung!

Sie kramte wieder etwas aus ihrem Schreibtisch und legte Alice ein Stück Papier vor die Nase.

»Ist das deine Stellenbeschreibung und hast du sie unterschrieben?«

»Ja, aber …«

»Genau, das ist deine Stellenbeschreibung. Dieses Dokument definiert deinen Job, der da lautet: Mitarbeiterin der Teekannenproduktion.«

Christinas Tonfall wurde immer arroganter.

Ob es wohl jemand bemerkt, wenn ich sie in einen der laufenden Brennöfen stecke?

»Und was macht so ein Teekannenproduktionsmitarbeiter? Lesen wir es einmal nach: Produktion von Teekannen, dies beinhaltet die Töpferarbeit, das Brennen, das Zeichnen und das Glasieren von Geschirr, das für den Genuss von Tee verwendet wird.«

»Ich kenne diesen Wisch und weiß ganz genau, was ich die letzten 14 Jahre gemacht habe. Worauf willst du hinaus?«, fragte Alice.

»Nun, hier steht nichts vom Design von Teekannen, vom Erstellen neuer Zeichnungen, verstehst du?«

»Das ist nur Papier, du weißt ganz genau, dass meine tatsächliche Arbeit ganz anders aussieht, dass ich viel mehr getan habe als das, was dort steht.«

»Dummerweise zählt bei solchen gravierenden Änderungen innerhalb des Unternehmens, was dokumentiert ist. Und wenn dann entschieden wird, dass die Teekannenproduktion nach Rumänien verlagert wird, sollte es einleuchtend sein, dass alle Teekannenproduktionsmitarbeiter in England entlassen werden.«

So einfach gebe ich mich nicht geschlagen.

»Nun, es steht mein Name unter den Designs, die ich gezeichnet habe. Somit gibt es einen schriftlichen Nachweis, dass ich sehr wohl in der Designabteilung hier in Manchester arbeiten könnte, dass ich dazu fähig bin, obwohl es nicht in meiner Stellenbeschreibung steht.«

Christinas Gesicht erstrahlte puterrot. Feine Schweißperlen zeichneten sich auf ihrer Stirn ab.

»Nein, du hast lediglich gezeigt, dass du deine Kompetenzen überschritten hast. Schließlich stand in deiner Stellenbeschreibung nichts davon, dass du Teekannen designen solltest. Du solltest sie lediglich nach Vorlage der Designabteilung produzieren.«

Alices Puls schoss in die Höhe und sie stand auf. Sie konnte nicht eine Sekunde länger still sitzen bleiben.

»Aber als ich mit meiner ›Kompetenzüberschreitung‹, wie du sie nennst, den Karren aus dem Dreck gezogen habe, weil sich meine Teekannen verkauft haben wie warme Semmeln, war meine Arbeit gut und recht?«

»Es sind nicht deine Teekannen gewesen. Das Geschirr wie auch die Designs darauf sind geistiges Eigentum der Greenwich Pottery Company, das steht genauso in deinem Arbeitsvertrag geschrieben, den du unterzeichnet hast, außerdem …«

»Aber …«

Christina hob den Zeigefinger: »Außerdem hast du es richtig erkannt, das jetzige Designteam ist ein einziges Desaster. Deswegen wird es komplett entlassen. Es wird in Zukunft nur eine einzige Stelle in dieser Abteilung geben.«

»Und warum bekomme nicht ich diese Stelle?«, fragte Alice verzweifelt.

Christina war nicht imstande, ihr in die Augen zu sehen: »Weil sie bereits mit mir besetzt wird.«

Alice traute ihren Ohren kaum: »Du? Du verstehst doch nichts vom Zeichnen und vom Designen.«

»Das ist nichts, was ich nicht lernen oder an externe Designer auslagern könnte.«

Alice beugte sich über den Schreibtisch: »Du bist die Leiterin der Teekannenproduktion. Auch auf deiner Stellenbeschreibung steht nichts vom Design.«

»Richtig. Aber ich habe den Zuschlag erhalten, noch bevor die Stelle überhaupt ausgeschrieben wurde. Schließlich wurden unter meiner Führung die erfolgreichsten Teekannenkollektionen seit Jahren hergestellt. Vielleicht tröstet es dich ja, dass ich deine grandiose Arbeit weiterführen werde. Und nun ist es wirklich Zeit, dass du deine Sachen packst und gehst.«

Tränen der Wut stiegen in Alices Augen. Wie konnte ich nur so leichtgläubig sein? Schon wieder! Anderen Menschen kann man nicht trauen! Das Leben hatte es ihr bereits bewiesen, mehrmals.

»Und ich dachte tatsächlich, du und ich wären so etwas wie Freundinnen«, sagte sie enttäuscht.

»Sieh es so, dank meines liberalen Führungsstils konntest du dich künstlerisch so richtig austoben«, entgegnete Christina, »und jetzt bewahre dir deine Würde und zwing mich bitte nicht, dich vom Sicherheitsdienst hinausbegleiten zu lassen. Nimm den Brief und geh einfach. Wenn du dich in ein paar Tagen wieder beruhigt hast, kannst du mir für die Abfindung danken.«

»Ich hätte niemals gedacht, dass du zu so etwas fähig bist.« Alice nahm verbittert ihre Kündigung entgegen und ging zur Tür.

»Ach Alice, noch eines, bevor du gehst. Kein Wort davon zu Milly, Jacob und deinen anderen ehemaligen Arbeitskollegen. Sie sind sowieso als Nächste dran.«

Alice machte auf dem Absatz kehrt und schlug die Türe von Christinas Büro mit Wucht zu.

Fühlte sich Cathy auch so befreit, wenn sie das zu Hause tat?

Auf dem Weg nach draußen schnappte sie sich ihre Handtasche, ihre Jacke und ihren Schal.

Zum Glück waren all ihre Kollegen gerade in der Mittagspause. Ohne sich noch einmal umzusehen, verließ sie das Gebäude, in dem sie unzählige Teekannen gezaubert hatte, und lief schnurstracks zu ihrem alten Citroën DS, der auf dem Mitarbeiterparkplatz stand.

Kaum hatte sie die Türe des Autos geschlossen, öffnete sie den Brief und sah schwarz auf weiß bestätigt, was ihr soeben mitgeteilt worden war.

Sie steckte den Schlüssel ins Zündschloss. Sofort erklang Abba mit The Winner Takes It All.

Das Lied konnte nicht ihr gelten. Sie war nicht gut im Gewinnen, nur im Verlieren.

Miststück!, dachte Alice und pfefferte dieses Stück Papier, das ihr gerade den Boden unter den Füßen weggerissen hatte, auf den Rücksitz.

»Das ist eine verdammte Sturmflut!«, schrie sie und schlug unter Tränen so lange auf ihr Lenkrad ein, bis ihre Hand mehr schmerzte als ihre Verzweiflung.

Kapitel 2

Cathy

Manchester

September 2018

Die letzten Klänge von Oasisʼ Wonderwall drangen durch den Raum.

Iris drehte sich mit ihrer umgeschnallten E-Gitarre zu Cathy um, die auf einem Hocker hinter dem Schlagzeug saß, und musterte sie von Kopf bis Fuß.

»Und du nimmst wirklich erst seit einem Jahr Stunden?«, fragte sie.

»Jep«, antwortete Cathy knapp, obwohl ihre Brust vor Stolz zu bersten schien.

Endlich eine Chance, dazuzugehören!

Locker drehte sie die Schlagzeugstöcke in der Hand, um allen Bandmitgliedern der Binomic Formula Phobia zu zeigen, dass sie genau die Richtige für sie war.

»Beeindruckend», sagte Lauren, die Sängerin der Band, die ihre langen blonden Rastas zu einem bienenkorbähnlichen Gebilde hochgesteckt hatte, halb zerrissene Jeans und ein kurzes, feuerrotes Top trug, das ihren perfekt trainierten Bauch und ein funkelndes Nabelpiercing freilegte. Sie schien aus jeder Pore ihrer Haut Selbstsicherheit zu verströmen. Und diese göttliche Stimme erst! Könnte ich doch nur einen Bruchteil ihrer Coolness und eine Mutter haben, die nicht so spießig ist!, dachte Cathy und haderte mit ihren dünnen, eigentlich straßenköterblonden, aktuell schwarz gefärbten Haaren und ihren brüchigen Nägeln, an denen sie viel zu oft herumkaute. An das, was ihr Körper unter ihrem Haaransatz zu bieten hatte, wollte sie lieber gar nicht erst denken. Sie wusste nicht, was sie schlimmer fand: die grausame Zahnspange, wegen der sie manche Schulkameraden verächtlich Metallica nannten, oder ihre Brille, die sie aufgrund ihrer Kurzsichtigkeit schon seit ihrer Kindheit trug. Aber eigentlich kannte sie die Antwort bereits. Das Metall in ihrem Mund und auf ihrer Nase wurde tatsächlich übertroffen, nämlich von einem purpurroten Feuermal, das einen Großteil ihrer rechten Gesichtshälfte einnahm. Wenn Menschen sie deswegen nicht gerade anstarrten, wurde sie entweder beleidigt oder mit mitleidigen Blicken bedacht, und das, so lange sie sich an ihr jämmerliches, mittlerweile 14 ½ Jahre andauerndes Leben erinnern konnte. Cathy seufzte innerlich angesichts Laurens Schönheit. Doch es war zwecklos. Man vergleicht keinen Rolls Royce mit einem klapprigen Fiat.

»Also, ich weiß nicht«, warf Mary, die Bassistin, ein und sah Cathy abschätzig an, »sie hat wahrscheinlich nur einen guten Lehrer, außerdem ist Wonderwall nun wirklich nicht der anspruchsvollste Song, den es für das Schlagzeug gibt.«

Cathy spürte ihren Puls in die Höhe schießen und ihre Beine über das Pedal des Schlagzeugs schlottern.

»Ähm, hallo? Ich bin hier mit euch im Raum. Kein Grund, über mich in der dritten Person zu sprechen, als ob ich nicht anwesend wäre. Dies ist immer noch mein Zimmer.«

Doch Iris schien ins selbe Horn zu blasen: »Mary hat nicht ganz unrecht, wir sollten sie etwas Schnelleres, Härteres spielen lassen. Ein Song reicht einfach nicht.«

Unsichtbar. Das ist es, was ich bin. Sogar in meinem eigenen Haus.

»Von mir aus«, antwortete Tina, »lasst uns No Way Out von Bullet For My Valentine spielen.«

Cathy nickte und dankte dem Himmel, dass Metalcore ihre absolute Lieblingsmusikrichtung war. Sie kannte den Song in- und auswendig. Sie entspannte sich und bereitete sich für das Spielen vor, ließ den Song still in ihrem Kopf ablaufen. Jetzt odernie.

»Cathy, und du bist ganz sicher, dass wir hier unter der Woche am Nachmittag proben kommen könnten?«, riss sie Lauren aus ihren Gedanken, »haben deine Eltern auch ganz bestimmt nichts dagegen? Bei Iris wurden wir wegen des Krachs aus der Garage geworfen, die Nachbarn hatten sich beschwert.«

»Ich lebe alleine mit meiner Mum und die arbeitet den ganzen Tag. Wie ihr gesehen habt, ist viel Abstand bis zum nächsten Nachbar. Hier werden wir niemanden stören.«

»Stimmt«, unterbrach sie Mary, »sie lebt wirklich am Arsch der Welt, nichts um sie herum außer Wäldern und spießigen Vorgärten. Gehört dieser Ortsteil wirklich noch zu Manchester?«

Cathy hätte ihr am liebsten die Schlagzeugstöcke mit Wucht an den Kopf geworfen, besann sich aber dann eines Besseren.

»Ich habe es mit ihr abgesprochen, sie hat überhaupt nichts dagegen«, log sie unter dem Anflug eines schlechten Gewissens, »wir können gerne in meinem Zimmer proben, wie ihr seht, ist es groß genug.« Wird schon alles gut werden. Was Mum nicht weiß, macht sie nicht heiß.

»Also gut, Cathy«, sagte die Sängerin und platzierte sich hinter dem Mikrofon, »dann zeig uns bitte, was du so draufhast.«

Die verzerrten Gitarrentöne gingen los und Cathy setzte Arme und Beine gekonnt in Bewegung, um der Musik den Rhythmus vorzugeben. Sie trat in die Pedale, sie schlug auf die Trommeln und auf das Becken.

Dies war das Organ, um ihre Wut auszudrücken. Auf die Schule. Auf ihre Mitmenschen. Auf ihre Mutter. Auf ihren Vater, oder besser gesagt ihren Erzeuger? Diesen geheimnisvollen Unbekannten, der totgeschwiegen wurde. Dieses X in der Gleichung, welche sie wohl niemals würde lösen können.

Sie ließ sich von der Musik mitreißen und wurde gleichzeitig ein Teil von ihr. Lauren drehte sich zu ihr um, während sie sang, und zeigte mit dem Daumen nach oben. Auch Mary und Iris warfen ihr bewundernde Blicke zu. Oder spiegelte sich doch eher Neid in ihnen?

Cathy ließ sich nicht beirren und spielte weiter.

Nur noch wenige Takte, dann habe ich den Platz bei Binomic Formula Phobia sicher!

Sie gab noch einmal alles, ihre Hände und Füße bewegten sich blitzschnell. Gab ihr Herz dem Musikinstrument den Rhythmus vor oder hatte sich vielmehr die pulsierende Lebenspumpe, die in ihrer Brust war, dem Takt des Schlagzeugs angepasst? Bedeutungslos, ich bin am Leben und kann mich endlich auch so fühlen, das ist das Einzige, was zählt, dachte Cathy, als sie das letzte Mal mit ihren Stöcken auf das Becken einhämmerte. Die Musik war kaum verklungen, da legten Mary und Iris ihre Instrumente beiseite, was für verzerrte Töne im Verstärker sorgte, und stürmten auf Cathy los, während sich Lauren im Hintergrund hielt und ihr mit ihrem kirschrot bemalten Mund ein strahlendes Lächeln schenkte.

Freudentränen bahnten sich ihren Weg durch Cathys sonstige Traurigkeit hindurch, während sie behutsam hinter dem Schlagzeug hervorkam und innerlich jubelte. Ich habe es geschafft!

»Ich habe es doch sofort gewusst, dass sie das Zeug dazu hat!«, rief Mary begeistert und warf ihre Arme um Cathy. Ach tatsächlich?

»Und wir haben endlich einen Proberaum!«, jubelte Iris, »wir werden die beste Frauenband Manchesters, ach was, Englands werden!«

»Ja, das werden wir«, stimmte Cathy elektrisiert mit ein, »Binomic Formula Phobia für immer!«

Pures Glück strömte durch ihren Körper, von den Haarspitzen bis zum kleinen Zeh.

So fühlte es sich also an, wenn man am Leben war und irgendwo dazugehörte.

»Kommt, Ladys, lasst uns erst einmal weiter proben, bevor wir uns selbst in den Himmel heben!«, holte Lauren alle zurück auf den Boden der Tatsachen, »was sollen wir als Nächstes spielen?«

»Kriegst du Toxicity von System Of A Down hin?«, wollte Iris wissen und schnappte sich ihre E-Gitarre.

Cathy grinste, während sie erneut hinter ihrem Schlagzeug Platz nahm: »Sogar im Schlaf könnte ich das! Vorwärts und rückwärts, wenn du willst!«

»Gut, Kleine, dann zeig uns, was du auf dem Kasten hast«, ermutigte sie Lauren und positionierte sich hinter dem Mikrofonständer.

Mary stimmte die ersten Takte mit dem Bass an und schon war Cathy wieder in ihrem Element. Ihre Gliedmaßen und das Schlagzeug verschmolzen zu einem eigenen, pulsierenden Wesen, was der Musik Tiefe und Rhythmus gab.

Glücklich ließ sie ihren Blick umherschweifen und nahm wahr, mit wie viel Leidenschaft die anderen Musikerinnen bei der Sache waren. Iris und Mary hielten ihre Instrumente, als seien sie ihre Babys, und Lauren sang sich die Seele mit solch einer Inbrunst aus dem Leib, dass sie selbst Steine zum Weinen hätte bringen können.

Unglaublich, und ich bin nun wirklich ein Teil davon!

Plötzlich ertönte da ein Geräusch. Cathys Herz rutschte in die Hose. Jemand drückte von außen die Klinke ihrer Zimmertüre hinunter! Das kann unmöglich Mum sein! Es ist doch erst 13 Uhr!

Doch einen Augenblick später bewahrheiteten sich ihre Befürchtungen. Ihre Mutter platzte wutentbrannt herein, stapfte schnurstracks zu dem Verstärker und zog ihm den Stecker. Sofort verstummten E-Gitarre, Bass und Mikrofon. Lauren sang mit geschlossenen Augen noch einige Takte weiter, bis auch sie begriff, was gerade vor sich ging. Eiskalter Schweiß lief Cathy den Rücken hinunter und ihr Herzschlag fühlte sich wuchtiger als ein Presslufthammer an.

Iris, Mary und Lauren schauten verdutzt. Cathy mied ihre Blicke.

Noch nie hatte sie ihre Mutter so wütend erlebt! Ihre Augen waren blutunterlaufen, ihr Kopf hochrot, sie schnaufte wie nach einem Sprint.

»Cathy, hast du jetzt den Verstand vollends verloren?«, schrie sie, »wer sind diese Mädchen und was macht ihr hier? Dein Zimmer ist doch kein verdammter Konzertraum!«

Könnte sich der Boden nur auftun und mich für immer verschlucken, dachte Cathy. Ihr Gesicht fühlte sich glühend heiß an und ihr wurde speiübel.

Laurens, Irisʼ und Marys Blicke huschten zwischen Cathy und ihrer Mutter hin und her. Sie wagte es kaum, sie zu erwidern. Sie konnte tiefe Enttäuschung in ihnen lesen. War es so, wenn man bei einem Verbrechen auf frischer Tat ertappt wurde?

»Ich …Wir …«, stammelte Cathy vor sich hin.

»Es tut mir leid, Mrs Ironside«, kam ihr Lauren schließlich zuvor und begann, den Mikrofonständer auseinanderzubauen, »Ihre Tochter hat gesagt, dass es mit Ihnen abgesprochen ist und wir hier proben können. Offensichtlich hat sie die Wahrheit wohl etwas verdreht oder etwas falsch verstanden.«

»Wie bitte? Du hast kein einziges Wort darüber gesagt, Cathy. Es war abgemacht, dass du deine Schlagzeugstunden daheim bekommst, nicht, dass du das Haus mit solcher Schundmusik zum Beben bringen würdest!«, schimpfte Alice.

Cathy lief auf ihre Mutter zu: »Aber Mum, was ist denn dein Problem, wenn wir hier proben, während du bei der Arbeit bist?« Plötzlich fiel ihr auf, dass etwas nicht stimmen konnte.

»Mum, warum bist du überhaupt hier? Du bist doch nie vor 18 Uhr zu Hause!«

»Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, junge Dame«, antwortete Alice trotzig und ballte ihre Fäuste. Ihre Augen wurden immer roter und glänzender.

Lauren klatschte einmal laut in die Hände: »Ok, Ladys, Zeit für uns zusammenzupacken und zu gehen.«

»Ja, machen Sie sich keine Sorgen, Mrs Ironside, wir sind in ein paar Minuten für immer aus diesem Haus verschwunden«, zischte Iris.

Die Art, wie sie für immer betonte, machte Cathy große Sorgen. Sie wusste nicht, welche Enttäuschung schwieriger zu ertragen war. Die ihrer Mutter, die ihrer Bandkolleginnen oder ihre eigene.

In was für einen Schlamassel habe ich mich nur wieder hineinmanövriert!

Cathy räusperte sich. Ich muss etwas tun! Jetzt!

»Lasst uns doch zusammensitzen und schauen, wo wir einen neuen Proberaum finden können! Ich bin euch dabei gerne behilflich, schließlich bin ich ja jetzt auch ein Bandmitglied.«

Iris lachte höhnisch. Lauren schüttelte den Kopf. Panik stieg in Cathy auf.

»Ich glaube, du verstehst hier etwas falsch«, zischte Mary, die gerade ihren Bass in einem Instrumentenkoffer verstaute. »Metallica, wir haben dich nur gefragt, ob du uns etwas vorspielst, weil du versprochen hast, dass wir bei dir üben kommen könnten. Kein Proberaum, kein Platz als Schlagzeugerin in unserer Band, so einfach ist das!«

Cathys Welt brach zusammen. Oh nein!

»Mum!«, rief sie verzweifelt, »es tut mir leid, dass ich dir nichts davon gesagt habe! Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht! Bitte erlaube doch, dass wir hier musizieren … Ich verspreche dir, dass …«

»Hören Sie auf mich, Mrs Ironside.« Iris klang verbittert. »Auf das, was Ihre Tochter sagt, kann man nichts geben. Kein Wunder, dass niemand in der Schule etwas mit ihr zu tun haben möchte, wenn sie so eine kleine, verlogene Schlange ist. Und ganz nebenbei bemerkt, sie wird noch eine Million Unterrichtsstunden benötigen, bis sie gut genug ist, um in einer Band spielen zu können.«

»Ja, und wenn eine Musikgruppe sie überhaupt jemals nehmen sollte, stülpt man ihr am besten eine Tüte über den Kopf, sodass man dieses hässliche Hexenmal in ihrem Gesicht nicht sehen kann!« Lauren lachte höhnisch.

Cathy schlug die Hand vor den Mund und unterdrückte die Tränen. Ja, sie war nicht ehrlich gewesen, aber hatte sie es wirklich verdient, dass man so hart mit ihr ins Gericht ging?

Mit einem Mal richtete sich Alice noch weiter auf und zeigte mit ihrem Finger auf die jungen Frauen: »Ihr seid hier die verlogenen Schlangen! Ich werde nicht zulassen, dass ihr meine Tochter ausnutzt und sie fertigmacht! Und jetzt raus aus meinem Haus, wir wollen euch hier nie wiedersehen!«

»Mum!«, rief Cathy aus. Das wird Konsequenzen haben! Aber das konnte sie nicht sagen. Sie würde das wieder mit sich selbst ausmachen müssen, wie immer.

Die Musikerinnen beeilten sich, ihre letzten Habseligkeiten zusammenzupacken, und zogen hastig ihre Jacken an.

»Bis morgen in der Schule, du Freak«, sagte Mary und zeigte ein Lächeln, das Cathy das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sie atmete tief durch, um nicht in Panik zu verfallen.

Alice schien das zu bemerken, denn sie schrie aus voller Kehle: »RAUS!«

Die Mädchen rannten, so schnell es ihre Instrumentenkoffer erlaubten, aus dem Zimmer. Cathy wusste, dass sie bald wieder diejenige sein würde, die die Beine in die Hand nehmen musste.

Ihre Chance, dazuzugehören, polterte die Treppe hinunter und knallte die Eingangstüre zu.

Alice sah Cathy entgeistert an: »Das sind ja großartige Freundinnen, die du dir da ausgesucht hast! Merkst du nicht, dass sie dich nur ausnutzen wollten? Hast du denn gar kein Rückgrat, Kind?«

Du weißt nicht, was du gerade getan hast, dachte Cathy, doch stattdessen antwortete sie: »Lieber ausgenutzt werden, als gar keine Freunde zu haben!«

»Cathy«, sagte Alice und hielt sie an beiden Schultern fest, »Menschen, die so etwas tun, sind doch keine Freu …«

»Was verstehst du denn schon davon? Ist ja nicht so, dass du so beliebt bist, dass dir die Leute die Bude einrennen. Oma und Opa sind auf die Kanaren gezogen und sogar meinen Vater hast du erfolgreich in die Flucht geschlagen, als ich noch ein Baby war! Und seitdem hat es kein Mann länger als ein paar Wochen mit dir ausgehalten! Nur ich bin dazu verdonnert, mit dir zu leben! Wäre ich doch nur endlich erwachsen und nicht von dir abhängig!« Cathy hatte Mühe, den verletzten Blick ihrer Mutter zu ertragen. Sie ballte die Fäuste, als könnte das sie irgendwie stärker machen.

»Cathy …«, seufzte Alice, »es ist nicht so, wie du denkst. Irgendwann, ich verspreche es dir, irgendwann werden wir über alles reden, aber jetzt bist du noch zu jung, um zu verstehen … Es ist nur zu deinem Besten!«

»Natürlich«, ätzte Cathy, »ich bin ja immer noch ein ahnungsloses, kleines Kind, das nichts begreift. Nun, wie kommt es, dass du heute schon so früh zu Hause bist?«

Alice blickte zu Boden: »Ich wurde entlassen.«

»Scheiße!«, entfuhr es Cathy, »aber du hast deinen Beruf doch immer geliebt!« Viel mehr als mich!

»Wegen des geplanten Brexits verlagern sie meinen Job nach Rumänien.« Alice raufte sich die Haare und massierte sich die Schläfen. »Eine neue Arbeit zu finden wird nicht einfach sein. Ich … ich fürchte, bis auf Weiteres wirst du auf deine Schlagzeugstunden verzichten müssen, es tut mir ehrlich leid. Ich werde Jeremy gleich anrufen und ihm Bescheid geben, damit er morgen nicht vergebens herkommt.«

»Aber Mum!«, protestierte Cathy und versuchte, die tiefen Augenringe und die Sorgenfalten ihrer Mutter zu ignorieren, »es ist das Einzige, was mir wirklich Spaß macht.« Das Einzige, was mir Lebensfreude gibt.

Alice nahm ihre Tochter in den Arm und streichelte ihr Haar: »Es tut mir wirklich leid. Es wird nur vorübergehend sein, bis ich wieder einen neuen Job gefunden habe, versprochen.«

»Natürlich. Genauso vorübergehend wie die Trennung von meinem Vater, nicht wahr?« Cathy spürte augenblicklich, wie sich ihre Mutter anspannte. Ihr jahrelanges, eisernes Schweigen machte sie rasend. Sie stieß ihre Mutter von sich.

»Was zur Hölle ist mit ihm? Ist er tot? Ist er lebendig? Ein Bankräuber? Ein Terrorist? Ein One-Night-Stand? Ein Samenspender? Ein verdammter Vergewaltiger? SAG ES MIR ENDLICH!«

»Cathy, es tut mir wirklich leid … bitte …«, jammerte Alice mit Tränen in den Augen.

Cathy ertrug ihren Anblick nicht einen Moment länger. »RAUS!« Wütend schob sie ihre Mutter aus dem Zimmer.

Warum zur Hölle kann ich nicht ein ganz normaler Teenager sein? Mit einem ganz normalen Leben? Mit ganz normalen Eltern und einem ganz normalen Gesicht wie die meisten anderen Menschen auch? Warum ist das zu viel verlangt?

Cathy schloss ihre Zimmertüre ab und schleuderte den Schlüssel quer durch ihr Zimmer.

»Liebling, bitte! Sperr mich nicht immer aus, lass uns darüber reden!«, flehte Alice. Dabei klopfte sie und drückte immer wieder vergebens die Klinke nach unten.

Cathy verpasste der Tür einen Tritt: »Hau gefälligst ab! Das Gespräch ist hiermit beendet!«

Sie ging zu ihrer Stereoanlage und suchte etwas heraus, das perfekt zu ihrer Stimmung passte. Einen Song, der mit wenigen Worten ihr Leben ausdrücken konnte.

»Nirvana mit I Hate Myself And Want To Die«, flüsterte Cathy und drehte die Anlage auf volle Lautstärke, bis ihre Wände wackelten, ihre Ohren wehtaten und ihre Mutter übertönt wurde.

Kapitel 3

Trudy

Edinburgh

Oktober 2018

Die letzten Takte von Queens Song Under Pressure wurden gerade im Radio gespielt, als Trudy ihren feuerroten Fiat Cinquecento, der aus demselben Baujahr stammte, wie sie selbst, vor ihrem Geschäft Lady Teapot abstellte.

»Das sind doch wirklich Schweine!« Jemand hatte die Treppen und den Bordstein vor ihrem Laden in eine Müllkippe verwandelt. Überall lagen gebrauchte Einwegbecher, Servietten, Plastiklöffel, leere Bierflaschen und Papiertüten herum.

Sie achtete gar nicht auf den aufgedruckten Schnurrbart, sie wusste auch so, von wem all diese Dinge stammten: von dem Café To Go & Selfies.

Verdammt, reicht es nicht, dass sie mir die ganzen Kunden wegnehmen?, dachte Trudy wütend, jetzt darf ich, wie so oft in der letzten Zeit, erst draußen aufräumen, bevor ich mich meinem Laden widmen kann!

Als sie gerade aufschließen wollte, bemerkte sie, dass ihr jemand noch ein ›Souvenir‹ auf der Schaufensterscheibe hinterlassen hatte. Da hatte wohl der Magen eines Passanten rebelliert.

Tränen schossen Trudy in die Augen, doch sie schluckte ihren Ärger und die aufkommende Übelkeit für den Moment hinunter. Am liebsten hätte sie geschrien, wie eine dieser Rockbands, die ihre Großnichte Cathy so gerne hörte.

»So kann es nicht weitergehen!«, zischte sie vor sich hin und schnappte sich etwas von dem herumliegenden Müll.

Sie stapfte auf die gegenüberliegende Seite, wo die Menschen bereits auf der Straße vor dem To Go & Selfies Schlange standen.

Trudy drängelte sich ungeniert links an allen vorbei, die meisten bemerkten es sowieso nicht, da sie auf die Bildschirme ihrer Smartphones starrten.

Von wegen Homo sapiens, Homo flectus – der gebeugte Mensch würde besser zu dieser Generation von Telefonzombies passen!, dachte Trudy, als sie den Laden betrat, der ihr seit seiner Eröffnung vor ein paar Monaten das Wasser abgrub.

Sie beobachtete die Gäste um sich herum. An der Kasse bestellten sie irgendwelche modernen Heißgetränke oder Smoothies mit Namen, die so lang wie Filmtitel waren. Andere saßen in neonpinken Plüschsesseln oder mit künstlichen Blumen verzierten Schaukeln und zogen Schnuten, während sie in die Bildschirme ihrer Handys grinsten und flüssige Zuckerbomben aus Plastikbechern schlürften.

Zu meinen Zeiten fotografierten wir noch einander, nicht uns selbst!, erinnerte sich Trudy, während sie entgeistert die Auslagen betrachtete, in denen es Gebäck mit so quietschend-künstlichen Farben gab, dass sie nur so von Chemie starrten und nach Karies schrien.

Wann hatte sich das Leben bitteschön so entwickelt? War sie einfach nur zu langsam oder die Welt um sie herum zu schnell geworden?

Mitten im ganzen Trubel erkannte Trudy auch noch mehrere Mütter mit ihren Kleinkindern wieder, die früher im Lady Teapot ein und aus gegangen waren und sich seit Monaten nicht mehr blicken ließen.

Die traditionelle Teatime ist einfach nicht mehr in, kein Wunder, dass mein Laden mit den Blümchenteekannen und dem Earl Grey einfach leer bleibt.

Doch sie hatte keine Zeit, sich weiter zu grämen. Bestimmt ging Trudy in Richtung Theke. Dort wartete eine junge Frau mit grün gefärbten Haaren und jeder Menge Piercings im Gesicht, die sagte: »Hi Granny, was darf es für dich sein?«

»Einmal etwas besser erzogene Kunden mit Anstand«, antwortete Trudy schnippisch.

»Alles klar!«

Jojo, wie Trudy auf ihrem Namensschild lesen konnte, schien in einem Tablet das Angebot des Cafés durchzugehen.

Was zum Kuckuck macht sie da?

»Hmmm … war das letzten Monat eine Sonderedition von einem unserer Smoothies?«, murmelte Jojo, »ich finde das nicht auf der Karte.«

Bitte, das darf nicht wahr sein! Herr, lass Gehirn regnen, und zwar im Überfluss!

»Oder war das ein Spezialdonut?«

Trudy hätte vor Wut loskreischen können, wie einer dieser alten Kocher, die laut pfiffen, wenn

das Teewasser fertig zubereitet war.

Weniger vor Elektronik sitzen und sich mehr mit der Realität auseinandersetzen, wie wäre es einmal damit?

Trudy breitete den Müll auf der Theke aus, den sie vor ihrem Laden aufgesammelt hatte: »Ich meinte auch keine eurer ultrahippen Getränke oder hüftgoldmachenden Süßigkeiten damit, sondern genau das, was ich euch bestimmt schon tausendmal gesagt habe: Ihr müsst eure Kunden besser erziehen! Ich bin es leid, jeden verflixten Tag diese ekligen Verpackungen vor meinem Geschäft beseitigen zu müssen!«

»Okay, Trudy«, sagte plötzlich eine männliche Stimme hinter ihr, »warum beruhigst du dich jetzt nicht einfach und kommst kurz mit mir mit, dann können wir das unter vier Augen besprechen?«

Trudy drehte sich um und erkannte Harvey, den Filialleiter, einen gut zwei Meter großen Mann, der ihr Enkel hätte sein können, und sie mit seinen abstehenden Rastas irgendwie an eine Palme erinnerte. Er hatte eine Hand auf ihre Schulter gelegt.

»Ich beruhige mich, sobald eure Kunden endlich aufhören, den Bürgersteig vor meinem Laden als Müllhalde zu missbrauchen!«, rief sie und sah den Menschen in der Schlange, die nicht gerade auf den Bildschirm ihres Smartphones starrten oder Musik hörten, in die Augen.

»Jojo, räume diesen Müll umgehend weg und desinfiziere die Theke«, kommandierte Harvey und bugsierte Trudy in Richtung seines Büros. Er beeilte sich, die Türe hinter sich zu schließen, bot Trudy einen Stuhl an und setzte sich ihr gegenüber hin.

»Nein, ich bleibe lieber stehen, dann kann ich dir wenigstens in die Augen schauen«, antwortete sie. Außerdem werde ich mir heute sowieso wieder den ganzen Tag den Hintern plattsitzen.

»Trudy, du warst schon letzte Woche hier. Glaube mir, das Problem ist bekannt, aber …«, setzte er an, doch sie unterbrach ihn.

»Warum könnt ihr nicht, wie in den Jahrhunderten und Jahrtausenden zuvor, einfach Porzellangeschirr verwenden, statt die Umwelt mit Unmengen an Plastik zu überschwemmen? Früher ging es doch auch!«

»Ich habe es dir schon einmal erklärt. Das ist nun mal das Konzept von To Go & Selfies. Unsere Gäste erwerben Essen und Trinken, schießen hier coole Selfies und teilen sie mit ihrer Familie und ihren Freunden. Unser Café bietet ein Erlebnis zum Mitnehmen«, schwärmte Harvey.

»Genau, und entsorgen dann, was von ihren ›Erlebnissen‹ übrig bleibt, vor meinem Laden, na vielen Dank auch!«

»Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass wir zwei neue riesige Papierkörbe vor unserem Laden aufgestellt haben.«

»Schön. Es bringt mir nur nichts, wenn eure Kunden sie nicht benutzen. Heute darf ich auch noch Erbrochenes von meinem Schaufenster kratzen!«, redete sich Trudy immer mehr in Rage.

»Es gibt keinen Beweis, dass dies einer unserer Kunden war. Um die Ecke ist der Hay Market, da reiht sich ein Pub an den anderen und das weißt du ganz genau.«

»Hmpf, aber der Müll kommt definitiv von eurem Laden!«

Harvey seufzte und spielte an einer seiner Rastalocken herum: »Wir haben eine neue Kampagne auf Instagram ins Leben gerufen und auf all unseren Verpackungen drucken lassen. Hashtag Littering-ist-voll-uncool.«

»Ehm, ja. Großartig.« Hä?

Der Filialleiter sah Trudy verdutzt an.

»Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, nicht wahr?«

Erwischt!

»Nun, ich bin nun einmal ein älteres Semester. Du könntest mein Enkel sein.«

»Wärst du meine Großmutter, würde ich dir sagen, dass du dich für die sozialen Medien öffnen solltest«, riet Harvey, »wie heißt es so schön: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.«

»Ich nutze die Medien doch!«, verteidigte sich Trudy, »ich gebe regelmäßig Zeitungsannoncen auf!«

»Auch online?«

»So was brauche ich nicht! Zu meinen Zeiten genügte es einfach nur schöne Teekannen herzustellen und guten Tee zu servieren! Immerhin befindet sich mein Laden im Herzen von Edinburgh!« Damals war alles einfacher!

»Ich fürchte, diese Zeiten sind vorbei«, sagte Harvey und sah Trudy mit Nachdruck in die Augen.

Plötzlich fühlte sich ihr Hals wie ausgetrocknet an. Ist Lady Teapot wirklich am Ende angelangt?

Dann besann sie sich wieder auf den Grund ihres Besuches.

»Es geht hier nicht um mich, sondern um euch. Was werdet ihr denn konkret unternehmen, damit eure Gäste aufhören, den Bürgersteig vor meinem Laden zuzumüllen?« Trudy setzte den strengstmöglichen Blick auf, zu dem sie hinter ihrer Hornbrille fähig war.

Harvey schnappte sich ein großes Haargummi von seinem Schreibtisch und band seine verfilzten Haare zusammen. Interessant, was junge Menschen so attraktiv finden.

Dann sagte er: »Ich verspreche dir, dass wir unser Bestes versuchen werden, unsere Gäste weiter zu sensibilisieren. Jetzt entschuldige mich bitte, aber ich muss wieder zurück an die Arbeit.«

Einige Minuten später fegte Trudy den restlichen Müll vor ihrem Laden weg. Dabei benutzte sie den Besen als Ventil für ihre Wut und kehrte so inbrünstig, dass Fußgänger erschrocken die Straßenseite wechselten, um ihr nicht in die Quere zu kommen.

Ist ja nichts Neues, dass sich sogar die Laufkundschaft wortwörtlich aus dem Staub gemacht hat, dachte Trudy verbittert.

Mithilfe einiger Eimer Wasser wurde sie auch das unappetitliche Schlamassel auf ihrer Schaufensterscheibe los.

Als der Außenbereich vom Lady Teapot wieder sauber und ansehnlich war, ging Trudy hinein und sah sich in ihrem Lebenswerk um.

Links stand ihre hölzerne Theke im viktorianischen Stil, auf der sie die Waren seit Jahrzehnten in Seidenpapier wickelte und den Kunden in einer hübschen Papiertüte übergab. Sie liebte es, wie sich das kühle, gemaserte Holz dabei unter ihren Händen anfühlte. Natürlich gab sie beim Verkauf seit jeher noch ein Muster ihres Lieblingstees, einen Scottish Breakfast, dazu. Wenn sie ihre klobige, antike Registrierkasse betrachtete, ging ihr immer noch das Herz auf. Die alten, silbernen Knöpfe, das ›Bing‹, wenn sich die Schublade öffnete und schloss. Leider höre ich dieses Geräusch in letzter Zeit viel zu selten.

Hinter der Theke befanden sich riesige, mit Schnörkeln dekorierte Dosen, in denen sie die losen, klassischen Teesorten aufbewahrte, bevor sie sie verkaufte. Ihnen verdankte das Lady Teapot diesen einzigartigen, exotischen Duft. Mit schwungvollen Lettern hatte Trudy sie vor einer Ewigkeit beschriftet: Earl Grey, Green Tea, Darjeeling, Afternoon Tea, Jasmine Tea und noch einige andere.

Natürlich hatte sie nichts zu Ausgefallenes im Angebot. Trudy hielt nichts von diesen modernen, stark aromatisierten Kreationen, die gerade so en vogue waren.

Besorgt beobachtete sie das ständige Ein- und Ausgehen beim To Go & Selfies.

Vielleicht sollte ich meinen Lieferanten um neue Sorten bitten?

In den Regalen auf der rechten Seite staubten die Teekannen vor sich hin, während sie auf ihre neuen Besitzer warteten. Jede einzelne hatte Trudy in Handarbeit hergestellt und bemalt. Um dem Laden einen moderneren Look zu verpassen, hatte sie letzten Monat schweren Herzens noch einige Teekannen aus Glas bestellt und ins Angebot mit aufgenommen. Einige hatte sie sogar bereits verkauft. Es hatte sich wie ein Verrat angefühlt. An den Kunden und an sich selbst.

Auf einem großen, runden Tisch in der Mitte des Raumes bot sie unter Kuchenglocken aufbewahrte Scones und Shortbreads an, die sie jeden Tag selbst frisch buk.

Im Nebenzimmer konnte man es sich auf geblümten Sofas gemütlich machen und sich das Gebäck mit dem passenden Tee servieren lassen.

Zugegeben, der Raum könnte mal wieder eine Renovierung vertragen. Trudy konnte sich gar nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal Farbeimer und Pinsel geschwungen hatte.

Ich bin nun einmal nicht mehr die Jüngste. Und allein … stehend.

Das Schellen des Glöckchens an der Eingangstür riss Trudy aus ihren Gedanken.

Endlich Kundschaft! Sie huschte in den Verkaufsraum, wo zwei junge Mädchen, die beide Rucksäcke trugen und wahrscheinlich gerade die Schule schwänzten, sich neugierig umsahen. Da Trudy hinter ihnen stand, sahen sie sie nicht sofort.

»Voll Vintage!«, staunte die eine.

»Habe ich doch gleich gesagt, ein totaler Omaladen!«, entgegnete ihre Freundin.

Hallo, ihr dämlichen Gören. Wenn ihr meinen paradiesischen Laden noch einmal beleidigt, erteile ich euch Hausverbot auf Lebenszeit!, schoss es Trudy durch den Kopf, doch dann besann sie sich und begrüßte die erste potenzielle Kundschaft der Woche: »Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Darf ich Ihnen eine meiner reizenden Teekannen zeigen? Oder wünschen Sie einen Tee zum Hier-Genießen?«

Erschrocken fuhren beide herum.

»Äh«, stammelte das blonde Mädchen, »haben Sie auch eine Chai-Latte mit zuckerfreier Mandelmilch zum Mitnehmen?«

»Und für mich einen Take-Away-Bubble-Tea, bitte?«, fragte ihre rothaarige Freundin.

»Wie wäre es stattdessen, wenn Sie in Ruhe Platz nehmen, und ich serviere Ihnen zwei Scones mit hausgemachter Erdbeermarmelade und frischer Clotted Cream? Dazu vielleicht einen herrlich duftenden Jasmintee oder einen klassischen, heißen Kakao aus echter belgischer Schokolade? Kein billiges braunes Pulver, das nur aus Zucker besteht?«

Die Blondine starrte Trudy mit offenem Mund an, als hätte sie gesagt, sie verspeise zum Frühstück am liebsten Kätzchen am Spieß.

»Ich bin Veganerin und vertrage kein Gluten! Komm, Maureen, lass uns doch zum To Go & Selfies gehen, ich hatte es dir ja gleich gesagt, dieser Laden ist nur was für Altenheimbewohner!«

Kaum hatte sich Trudy versehen, rauschten die zwei auch schon aus ihrem Laden hinaus und gesellten sich zu der nicht abreißen wollenden Traube an Menschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Augenblicklich bekam Trudy wieder diese stechenden Kopfschmerzen, die ihr in letzter Zeit öfters das Leben schwer machten. Sie massierte sich ihre Schläfen und schloss für einen Moment die Augen. Warum ist die Welt nur so kompliziert geworden?

Das Läuten des Glöckchens an der Eingangstüre nahm ihr den kurzen Augenblick der Entspannung. Doch als sie sah, wer gerade hereinkam, ignorierte sie ihre Migräne und freute sich.

»Guten Morgen Julien, meine Rettung!«

»Bonjour Trudy«, entgegnete der junge Mann mit seinem unverkennbaren französischen Akzent. Er trug eine große Aktentasche unter dem Arm. »Ich war gerade in der Nähe, da dachte ich, wir könnten kurz zusammen die Bücher durchgehen. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt oder soll ich erst später vorbeikommen?«

»Ach nein, jetzt ist gut. Es ist sowieso recht ruhig heute.« Und gestern, vorgestern, letzte Woche, letzten Monat und auch eine ganze Weile davor. Hatte ich überhaupt jemals was zu tun?

»Wollen wir wieder im Gastraum Platz nehmen?«, schlug Julien vor.

»Ja sicher. Kann ich dich für ein kleines, zweites Frühstück begeistern?«, fragte Trudy und zeigte auf ihre faustgroßen Rosinenscones.

Juliens Augen strahlten: »Sehr gerne! Hauptsache, keine Bohnen mit Blutwurst, Speck, Rührei und gegrillter Tomate! Das ist so schwer, da könnte ich mich danach gleich wieder ins Bett legen und einen Verdauungsschlaf machen!«

»Möchtest du auch einen Tee dazu? Heute ist ja wieder einmal typisch schottisches Wetter.« Trudy zeigte auf etwas Laub außerhalb ihres Ladens, das vom Wind hin und her gewirbelt wurde. Ihren Argusaugen entging nicht, dass sich auch ein leerer Pappbecher vom To Go & Selfies dazugesellt hatte. Wieder einmal.

»Gerne einen Scottish Breakfast mit Milch und braunem Zucker.«

»Vorzügliche Wahl! Nimm schon einmal Platz, ich bin gleich bei dir.«

Es gibt also doch noch normale Leute auf dieser Welt, dachte Trudy und sammelte zähneknirschend den neu angefallenen Müll ein.

Dann nahm sie etwas Tee aus einer großen Dose hinter der Theke und füllte ihn in einen Filter, den sie in eine ihrer Teekannen hing – sie entschied sich für die klassische mit den handbemalten Schwänen – und goss kochend heißes Wasser aus dem kunstvoll verzierten, silbernen Samowar hinein.

»Also, wie weit bist du mit der Steuererklärung?«, fragte sie einige Minuten später. Auf jedem der zwei Porzellanteller richtete sie noch jeweils einen Scone – sie achtete darauf, dass Julien den größten bekam – sowie einen Klecks Marmelade und Clotted Cream an.

»Lass uns nach dem Frühstück darüber reden«, antwortete Julien.

Ohne diesen brillanten Wirtschaftsstudenten wäre ich bei der Buchhaltung und Steuererklärung total aufgeschmissen!, dachte sie dankbar, während sie alles in den Gastraum brachte.

»Also, was sagen die Zahlen für diesen Monat?«, fragte Trudy beim Essen, »möchtest du noch einen haben?«

Julien hatte sein Frühstück schon fast vertilgt, während sie gerade erst den Scone mit Clotted Cream bestrich.

Er trommelte sich auf den Bauch. Mit seinen braunen Augen und seiner Statur erinnerte er Trudy an einen Teddybären. »Oh nein, danke. Das reicht vollkommen. Ich habe leider diese schreckliche Angewohnheit, in Blitzgeschwindigkeit zu essen. Ich bin mit sieben Brüdern aufgewachsen, jeder von ihnen ein größerer Futterneider als der andere. Wer nicht schnell genug aufgegessen hatte, hatte Pech.«

Trudy lächelte: »Wow, acht Jungs? Deine Eltern müssen Nerven so dick wie Drahtseile gehabt haben, als ihr alle klein wart.«

»Oh ja, das hatten sie. Und keinen Fernseher. Dafür Stimmen so laut wie Martinshörner! Sie hatten uns eigentlich ganz gut im Griff.«

»Ich wette mit dir, dass sie unheimlich stolz auf dich sind.« Trudy hielt kurz inne. Das Bedauern lockte sie in eine feste Umarmung, nur um sie sogleich wieder loszulassen.

Es war meine Entscheidung. Meine ganz allein.

Lachfältchen legten sich um seinen Mund und seine Augen: »Im Moment beschweren sie sich eher, dass ich für das Studium so weit weggezogen bin – ausgerechnet in ein Land, in dem Englisch gesprochen wird! Sie sind echte Patrioten, musst du wissen.«

Julien nahm noch einen kräftigen Schluck Tee aus seiner Tasse. Das zarte Porzellan in seiner Hand erinnerte sie an einen Kolibri, der in einer Tigerpranke gefangen war.

»Wie sieht es aus, wollen wir jetzt die Bücher durchgehen?«

Es hilft nichts, es weiter hinauszuzögern, dachte Trudy und lud sich noch eine extra dicke Schicht Marmelade auf ihren Scone.

»Bleib ruhig sitzen.« Julien räumte sein benutztes Geschirr zusammen und brachte es weg.

Danach wischte er den Tisch sauber, platzierte seine Aktentasche auf seinem Schoß und holte einen Ordner hervor. Als er ihn aufklappte, blieb Trudy der Bissen beinahe im Halse stecken.

»Also, wie sieht es aus?«, traute sie sich schließlich doch zu fragen.

Julien strich sich mehrmals über den Anflug eines Bartes, der etwas unregelmäßig wuchs und mit dem er sich vermutlich ein bisschen älter aussehen lassen wollte, als er tatsächlich war. Er schürzte die Lippen und schien im Teesatz nach den richtigen Worten zu suchen.

Seine in Sorgenfalten gelegte Stirn gefiel Trudy überhaupt nicht.

»Lieber englisch-beschönigt oder französisch-direkt?«, fragte er schließlich.

»Ähm, Ersteres?«, schlug Trudy vor.

»Die Zahlen bieten noch etwas Luft nach oben«, sagte Julien zögerlich.

Trudy seufzte: »Also gut, vielleicht doch lieber französisch-direkt?«

»Es sieht richtig merde aus!« Julien tippte leidenschaftlich auf das Papier. »Deine Kosten übersteigen deine Einnahmen bei Weitem! Und es wird jeden Monat schlimmer. Es tut mir wirklich leid, aber vielleicht solltest du überlegen zu schließen, bevor du deine Ersparnisse opferst.«

Zum Glück saß Trudy, sonst wäre sie umgekippt.

»Schließen?«, wiederholte sie ungläubig, »Nein, das geht nicht.«

»Warum nicht? Du hast doch die Beitragsjahre bis zur Rente zusammen, du hast mehr als genug gearbeitet.« Julien sprach in einem sanften Ton. In einem anderen Leben hätte er Trudys Sohn sein können, der seiner Mutter einen guten Ratschlag gab.

Trudy fühlte sich, als hätte sie gerade die Tür ihres in Betrieb befindlichen Brennofens geöffnet. Sofort spürte sie Schweiß auf ihrer Oberlippe, in ihren Handflächen und einen kalten Schauer, der ihren Rücken hinunterlief.

»Ich … nein, das kommt nicht infrage. Was soll ich mit meiner ganzen Zeit anfangen?«

Julien legte seine Hand auf Trudys: »Du wirfst jeden Monat Geld aus dem Fenster. Wenn du wirklich weitermachen möchtest, musst du dich angesichts der Konkurrenz auf der gegenüberliegenden Straßenseite komplett neu erfinden. Die Zeiten haben sich geändert, fürchte ich.«

Trudy klammerte sich an ihrer Tasse Tee fest. Mit dem Daumen strich sie über das glatte Porzellan: »Ich werde mir schon etwas einfallen lassen.«

Julien warf einen Blick auf seine Armbanduhr: »Oh, schon so spät. Ich muss jetzt los, meine Vorlesung beginnt bald. Ich lasse dir die Unterlagen hier. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, ruf mich an.«

»Danke Julien, das weiß ich sehr zu schätzen.«