4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

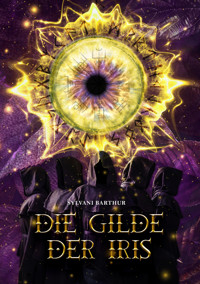

Die Gilde der Iris ist ein zauberhafter Fantasy Jugend Roman, in dem die einzigartige Magie der Bäume und der Runen herrscht, die auf magische Weise miteinander vereint sind. Sie erzählt von Druiden und den Göttern der nordischen Mythologie, die zu einem fantastischen Zauber verschmelzen und so eine völlig neue Art von Magie erschaffen. Der Fantasy Roman dreht sich um die Abenteuer der 15jährigen Elisa, von der plötzlich und völlig unerwartet Dinge verlangt werden, die ihr bisher behütetes Leben völlig auf den Kopf stellen. Für einen Teenager ist es ja nicht gerade üblich, die Welt vor schrecklichen Naturkatastrophen und einer Invasion von furchterregenden Wesen zu retten. Als Elisas beinahe heile Welt auseinander bricht, kann sie niemandem mehr vertrauen. Nicht einmal denjenigen, die ihr am nächsten stehen. Als Elisa nach ihren totgeglaubten Eltern sucht, trifft sie fernab ihrer Heimat auf den uralten Geheimbund der Gilde der Iris. Dort erfährt sie Dinge über sich und die Welt, in der sie lebt, die sie niemals für möglich gehalten hätte. Die Erwartungen, die in sie gesetzt werden und die Verantwortung, die das alles mit sich bringt, lässt sie beinahe verzweifeln. Doch obwohl sie enttäuscht und belogen wird, gibt sie nicht auf. Dass sie dabei auch noch ihre erste große Liebe findet, macht es für sie nicht unbedingt einfacher. Denn es ist nicht klar, ob sie dem Schönling Kris, der plötzlich in ihr Leben tritt, vertrauen kann, oder ob er sie verraten wird. Die Geschichte ist im Genre Urban Fantasy angesiedelt und spielt in verschiedenen Settings. Sie beginnt in Frankfurt a.M., doch schon sehr bald verlagert sie sich nach Norwegen, ganz nahe des traumhaften Geiranger Fjords. Sie spielt im und um den Rotsethornet, dem Hausberg des kleinen Ortes Volda. In der Geschichte geht es um Enttäuschung, Verrat, Vertrauen und um Selbstfindung. Aber auch um das Leben in einer Gemeinschaft und darum, wie Elisa ihre erste Liebe findet und diese auf eine harte Probe gestellt wird. All das ist eingebettet in eine geheimnisvolle Welt der Magie der Bäume und der Runen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Sylvani Barthur

Die Gilde der Iris

Urban Fantasy Roman

Widmung

Dieses Buch widme ich allen, die an die Macht und den Zauber der Magie glauben. Und allen, die noch Träume haben, die gelebt werden wollen.

Seid gewiss, es können jederzeit Dinge geschehen, die das Leben verändern.

Und wer weiß, vielleicht findet man sich unverhofft in einem seiner Träume wieder …

Die Runen

»Weißt du zu ritzen? Weißt du zu erraten? Weißt du zu finden? Weißt du zu erforschen? Weißt du zu bitten? Weißt Opfer zu bieten? Weißt du, wie man senden, weißt, wie man tilgen soll? Besser nicht gebeten, als zu viel geboten: Die Gabe will stets Vergeltung.«

Aus »Odins Runenlied«

Die Bäume

»Glaube mir, denn ich habe es erfahren, du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Bäume und Steine werden dich lehren, was du von keinem Lehrmeister hörst.«

Bernhard von Clairvaux

Die Magie

Die siebte Gabe des Druidentums ist die Gabe der Magie. Sie lehrt die Kunst, zu erkennen, zu handeln und zu schützen. Die Runen geben vor, die Bäume verstärken den Pakt. So entfacht sich die Magie und beschützt unsere Welt.

Und so begann es …

»Wir werden uns verstecken müssen.« Der Vater nahm das Kind auf den Arm. »Lass uns so schnell wie möglich das Quartier aufsuchen.«

»Aber dann wird unser Kind nie ein normales Leben führen können.« Die Mutter schüttelte gequält den Kopf. »Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist.«

»Darüber können wir reden, wenn wir in Sicherheit sind.« Er fasste sie am Arm und webte einen Feth Fiada, der alle drei in einen Nebel hüllte, der sie unsichtbar machte.

Als sie im Hauptquartier ankamen, wurden sie von den Mitgliedern der Gilde erwartet. Der Vater hatte sie über den Runenstein Raidho von den Ereignissen informiert und der Anführer und die Baummagierin hatten in der kurzen Zeit mithilfe von Edan eine Lösung für ihr Problem gefunden und eröffneten den Eltern, was sie zu tun gedachten.

Zuerst waren sie entsetzt, aber nur so würden sie ihrem Kind ein normales Leben ermöglichen können. Auch wenn das bedeutete, dass sie sich für immer von ihm trennen mussten und es nie erfahren würde, wer sie waren. Doch das war nun einmal der Preis.

Der Heiler kümmerte sich zuerst um die schweren Verletzungen der Mutter, ehe er sich dem Kind widmete. Inzwischen hatten die Baummagierin und der Anführer alles für die Prozedur vorbereitet. Zum Schluss riefen sie Edans Magie an und baten Ilna um Beistand.

Dann wirkten sie gemeinsam den Zauber, der die Zukunft verändern sollte …

Kapitel 1

Verdammt, es war schon wieder passiert … Ich würde zu spät zum Sprachkurs kommen! Der tiefe Gong der alten Wanduhr hatte mich aus der mystischen Welt der Druiden von Stonehenge gerissen, in die ich völlig abgetaucht war.

Eilig klappte ich das Buch zu, mit dem ich mich auf der Couch eingekuschelt hatte. Meine Mutter Sara hatte es mir überlassen, nachdem sie es ausgelesen hatte. Sie war sich sicher, dass es mir gefallen würde, und was auf den ersten fünfzig Seiten stand, hatte mich wahrhaftig voll in seinen Bann gezogen.

Das Lesen war ein Hobby, das ich mit Sara teilte. Wir beide mochten Geschichten über geheimnisvolle Orte und versunkene Völker. Ich konnte zu jeder Zeit mühelos in diesen Welten verschwinden, mich darin verlieren und komplett die Zeit vergessen … Genau wie eben gerade noch.

Der Norwegisch-Sprachkurs, den ich an der Volkshochschule belegt hatte, würde in zehn Minuten anfangen, und der Weg dahin dauerte schon mehr als eine Viertelstunde. Ich würde mal wieder zu spät kommen. Das gab mit Sicherheit Ärger und Sara würde es auch nicht sonderlich gefallen.

Es war ihre Idee gewesen, dass ich die norwegische Sprache lernte. Sie selbst war zweisprachig aufgewachsen, weil ihre Eltern ursprünglich aus Norwegen stammten. Leider waren sie früh verstorben, sodass ich sie nie getroffen hatte. Ich kannte sie nur von ein paar Bildern aus einem Album.

Weil Sara immer lange arbeiten musste und außerdem noch verschiedene Abendkurse belegte, blieb ihr nicht genug Zeit, mir Norwegisch beizubringen. Deshalb ging ich einmal die Woche zum Kurs, auch wenn mir das Einiges von meiner Freizeit nahm.

Rasch packte ich die paar Utensilien ein, die ich brauchte, putzte eilig die Gläser meiner Brille, die irgendwie immer schmutzig waren, und lief zur Bushaltestelle. Die Stadtbibliothek, in der die Sprachkurse der Volkshochschule stattfanden, lag im Zentrum. Als ich endlich im überfüllten Bus saß, in dem ich gerade so den letzten Sitzplatz ergattert hatte, schweifte mein Blick über die Fassaden der dicht aneinandergedrängten Gebäude, an denen sich der Bus langsam vorbeischob. Es war Hauptverkehrszeit und wir kamen nur stockend voran.

Mir fiel mal wieder auf, wie trist es war, je weiter wir uns in Richtung Zentrum bewegten. Es fehlte eindeutig das Grün der Bäume zwischen den kahlen Häuserschluchten, die starr und kalt in den Himmel ragten. Selbst die bunt bepflanzten Steinkübel, die als spärlicher Ersatz an einigen Straßenrändern standen, machten das nicht wett. Als ich durch das Busfenster an den grauen Fassaden der Häuser hinaufsah, schienen sie immer näher zu rücken und ich hatte das Gefühl, dass sich mir die steinernen Fronten langsam entgegen lehnten, um mich zu erdrücken. Ich kniff die Augen zusammen und rang einen Moment lang nach Luft. Was ich mir immer einbildete … stirnrunzelnd schüttelte ich den Kopf.

Endlich war ich an der Haltestelle nahe der alten Stadtbibliothek angekommen. Das letzte Stück rannte ich, um etwas Zeit herauszuholen, was natürlich Blödsinn war. Die Luft, die ich dabei einatmete, schmeckte nach dem Staub der Stadt und ich dachte wehmütig an meinen kleinen Garten hinter unserem Wohnhaus am Stadtrand.

Das wuchtige weiße Gebäude mit den überdachten Säulen am Eingang faszinierte mich jedes Mal wieder. Wenn ich durch das Portal ging, kam es mir immer vor, als würde ich eine andere Welt betreten, eine alte Welt, die meine Gedanken zu fantastischen Orten abschweifen ließ.

Doch das Gefühl verging schlagartig, als ich auf die Uhr schaute. Ich war zwanzig Minuten zu spät und der Kurs hatte längst angefangen. Sicher hatten sich die neuen Kursteilnehmer mittlerweile vorgestellt und ich würde jetzt mitten in das Gespräch platzen – alle Augen würden auf mich gerichtet sein. Ich bekam Gänsehaut und gleichzeitig wurde mir heiß. Das hier gehörte sicher nicht zu meinen Lieblingsauftritten, denn ich blieb lieber unsichtbar. Instinktiv zog ich den Kopf ein, als ich an der Tür zum Kursraum klopfte und zögernd eintrat.

»Ach, da kommt ja noch jemand.« Die Kursleiterin Frau Vallant schaute mich über ihre Brille hinweg an. Sie war eine ernste Lehrerin mittleren Alters, die durch den straff aufgesteckten Dutt und die schmale schwarze Brille, die sie meist an einem Band um den Hals trug, noch strenger wirkte. »Fräulein Walden«, sagte sie spitz. »Wie ich sehe, haben Sie doch noch hergefunden. Da wird sich Ihre Mutter aber freuen.«

Frau Vallant war eine Arbeitskollegin von Sara, die in ihrer Freizeit den Sprachkurs gab. Dadurch war meine Mutter immer bestens über meinen Wissensstand informiert.

In Gedanken verdrehte ich die Augen, nickte aber als Antwort nur. Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken, als ich die Blicke der anderen Kursteilnehmer auf mir spürte. Es waren eine Menge neuer Gesichter dabei, ein Umstand, der mich noch nervöser machte.

»Hier.« Frau Vallant deutete auf die letzte Bankreihe. »Ihr alter Platz ist noch frei, allerdings müssen Sie ihn sich mit einem netten jungen Mann teilen.«

Echt jetzt? Das durfte ja nicht wahr sein! Ich ging mit gesenktem Kopf durch die Reihen und kam dabei ins Stolpern, konnte mich aber wieder fangen. Dabei löste sich eine Haarsträhne aus meinem Pferdeschwanz, die ich genervt hinter mein Ohr schob. Als ich kurz den Kopf hob, blickte ich in grinsende Gesichter. Ich kam mir vor wie bei einem Spießrutenlauf. Nur gut, dass ich diese Leute nur anderthalb Stunden in der Woche sah.

Im Anfängerkurs hatte ich das Privileg gehabt, die Bank in der letzten Reihe am Fenster für mich alleine zu haben, aber jetzt im Kurs für Fortgeschrittene waren alle Plätze bis auf einen belegt. Am Fenster saß dieser »nette junge Mann«, wie die Kursleiterin ihn genannt hatte, und ich vermied, meinen Blick dorthin zu lenken. Aber aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie er mich lächelnd musterte.

»Hi, Hi«, zitierte eine fröhliche, etwas belegte männliche Stimme neben mir die norwegische Begrüßung. »Ich bin Kris. Aber ich gebe dir nicht die Hand, bin ein klitzekleines Bisschen erkältet.«

Ich drehte langsam den Kopf in Richtung Fenster, wo ich in ein paar lebendige graue Augen schaute, die einen hellblauen Schimmer hatten. Sie passten gut zu der gebräunten Haut und den blonden, aufgestylten Haaren. Der »nette junge Mann«, dem die Stimme gehörte, sah ziemlich gut aus, stellte ich fest. Ehe ich dazu kam, mich ebenfalls vorzustellen, sprach er schon weiter.

»Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, würden dir ein paar Viren von mir sicher guttun. In den kleinen Dingern steckt nämlich die volle Power von meiner Wenigkeit, und du dürftest dich geehrt fühlen, ein paar von ihnen abzukriegen.«

Hatte der sie noch alle? Der schien sich für Mister Obercool zu halten und eine Labertasche war er noch dazu. Er war mir jetzt schon unsympathisch, egal wie gut er aussah. Scheinbar hatte ich mit dem neuen Banknachbarn den Hauptgewinn gezogen.

»Wie heißt du?«, fragte er dann und klang zumindest ein bisschen weniger überheblich.

»Elisa«, sagte ich kurz angebunden.

Ich packte mein Kursbuch und die Federmappe aus, ohne ihn anzusehen. Hoffentlich war das alles an hirnloser Konversation für diese Unterrichtsstunde, mehr würde ich nämlich nicht ertragen. Aber da hatte ich mich getäuscht, denn er legte gleich wieder los.

»Du hast letztes Jahr den Anfängerkurs belegt?«

»Hm.«

»Und wie ist dein Stand? Ich habe schon die Prüfung für die Mittelstufe abgelegt, erfolgreich übrigens«, prahlte er.

Am liebsten hätte ich ihn gefragt, was er dann hier wollte, aber das würde nur unnötige Diskussionen anheizen. So wie er drauf war, würde er sicher vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Die Frage war auch gar nicht nötig, er gab mir von allein die Antwort. Meine Güte, das konnte ja was werden!

»Ich mache das hier nur zur Auffrischung.« Er setzte eine ernste Miene auf. »Ich mag es einfach, wenn ich etwas perfekt kann.«

So, nun wusste ich auch, dass er ein Perfektionist war. Fehlte nur noch, dass er mir erzählte, welche Sorte Unterhosen er trug.

Ehe er wieder ansetzte, mir irgendeinen Schwachsinn zu erzählen, schnitt ich ihm das Wort ab: »Ich denke, wir sollten Frau Vallant zuhören. Sie erklärt die unregelmäßigen Verben, da sollte ich aufpassen.« Mit zusammengekniffenen Augen funkelte ich ihn an. »Ich habe nämlich noch keine Mittelstufenprüfung erfolgreich abgeschlossen.«

Das Letzte kam vielleicht etwas scharf heraus, aber es hatte wohl gesessen, denn er klappte den Mund wieder zu und schaute starr zur Tafel. Die Kursleiterin hatte bereits ein paar der Verben angeschrieben. Ups, das war dann wohl in sein überhebliches Gehirn vorgedrungen.

Demonstrativ drehte ich mich nach vorne und schrieb die Wörter sorgfältig ab. Ich war froh, dass sich ein paar Strähnen aus meinem Pferdeschwanz gelöst hatten und mir ins Gesicht fielen, sodass seine Sicht auf mich ziemlich eingeschränkt sein musste. Für gewöhnlich regte es mich tierisch auf, wenn meine schwer zu bändigenden braunen Haare aus dem Haargummi flutschten, und ich steckte sie mir dann meistens hinters Ohr. Doch jetzt ließ ich sie hängen, sodass sie einen Vorhang formten, hinter dem ich mich verstecken konnte.

Außerdem konnte ich so ab und zu zu ihm schielen, ohne dass er es bemerkte. Den Rest der Stunde hatte ich Ruhe vor seinem Gequassel und als der Kurs zu Ende war, blieb ich noch kurz sitzen,

»Kommst du nicht mit raus?«, fragte er, nachdem er aufgestanden war. Dass er weiterhin mit mir redete, hatte ich nach der barschen Zurechtweisung nicht erwartet.

»Nein … äh, ich muss mit Frau Vallant noch was wegen dem Kursbuch klären«, meinte ich stotternd. In Wahrheit wollte ich nur warten, bis er weg war, damit ich in Ruhe nach Hause gehen konnte, ohne weiter vollgequatscht zu werden.

»Okay, dann nicht.« Er kniff den Mund zusammen. »Wir sehen uns spätestens nächste Woche.« Dann winkte er mir kurz zu und verließ den Raum. Verstohlen blickte ich ihm nach. Er war wirklich nicht unattraktiv, groß und muskulös mit breiten Schultern. Ob er Boxer war? Sicher nicht. Dafür war sein Gesicht zu makellos. Ich schüttelte den Kopf, als ich mich bei diesen Gedanken ertappte. Warum dachte ich überhaupt darüber nach? So einem arroganten und geschwätzigen Typen konnte ich nun wirklich nichts abgewinnen.

Der letzte Satz, den er gesagt hatte, bevor er ging, hallte in meinem Kopf nach. Was meinte er mit spätestens nächste Woche? Er würde doch nicht draußen auf mich warten? Quatsch, beruhigte ich mich, wieso sollte er das tun? Er stand sicher auf coole Mädels und nicht auf so einen Nerd wie mich.

»Ist noch was, Elisa?« Frau Vallants Stimme riss mich aus meinen Gedanken.

»Äh, nein … Ich wollte nur fragen, ob ich was verpasst habe?«, redete ich mich heraus. Sie fand es sicher seltsam, dass ich wie angewurzelt auf meinem Platz saß, obwohl alle anderen schon weg waren.

»Nein, dir ist nur die Vorstellungsrunde entgangen. Aber darauf hast du ja sicher keinen Wert gelegt, oder?« Sie neigte fragend den Kopf.

Ich schüttelte stumm den Kopf. Wie gut sie mich doch kannte. Ich erhob mich eilig und verabschiedete mich, ehe ich den Raum verließ.

Draußen auf dem Flur blickte ich mich um, aber da war niemand. Hatte ich gehofft, dass Mister Obercool noch da wäre? Elisa, was interessiert dich so ein arroganter Schnösel?, schalt ich mich in Gedanken und hakte das Thema ab.

Der Tag wurde lang und nach Schule und Sprachkurs wollte ich noch im Garten nach dem Rechten sehen. Prompt blieb ich in dem gläsernen Gewächshaus hängen, das hinter dem Mehrfamilienhaus mit unserer Wohnung stand. Dort überwinterten die Schösslinge meiner Bäume, die in der kalten Jahreszeit noch Schutz brauchten. Jetzt im Februar gab es frostige Nächte, die ihnen schaden konnten, und so behielt ich meine Lieblinge lieber im Winterquartier.

Die Scheiben waren ziemlich verdreckt und ließen nur wenig von dem lebensspendenden Sonnenlicht durch, nach dem sich die kleinen Bäumchen in dieser dunklen Jahreszeit sehnten. Ich beschloss, sie zu putzen, auch wenn ich mich viel lieber mit dem Buch über die Druiden auf die Couch verzogen hätte.

Meine Bäumchen begrüßten mich, als ich mit einem Eimer Wasser und ein paar Lappen eintrat, was mich lächeln ließ. Ich liebte meine Zöglinge, die ich alle selbst gesät und aufgezogen hatte, über alles. Sie zu pflegen und mich mit ihnen zu beschäftigen, war mein zweites Hobby, das ich noch mehr schätzte als das Lesen.

»Es ist ziemlich dunkel hier drin. Ihr braucht unbedingt mehr Licht«, rief ich ihnen zu. Sie wackelten mit ihren Zweigen und flüsterten.

Zwar verstand ich nicht, was sie sagten, aber ich hatte das Gefühl zu spüren, was sie meinten. Sie schienen sich zu freuen, dass ich bei ihnen war. Rasch machte ich mich an die Arbeit und versuchte, alles so schnell wie möglich zu erledigen. Es war ziemlich kalt und schon nach den beiden ersten Scheiben fingen meine Finger an, schmerzhaft zu kribbeln. Ich ballte die Hände ein paar Mal zu Fäusten und streckte sie wieder.

Um mich herum kam ein Raunen auf, das sich anhörte, als würden meine Bäumchen mich bemitleiden. Ich hauchte auf die Hände, was allerdings nicht viel half, also machte ich einfach weiter. Für meine Schützlinge brachte ich gerne Opfer.

Als ich fertig war, betrachtete ich stolz mein Werk. Man konnte jetzt Gefahr laufen, gegen die Scheiben zu rennen, so blitzblank hatte ich sie geputzt. Liebevoll musterte ich meine Zöglinge, die in Töpfen überall im Gewächshaus verteilt wuchsen. Es gab Kastanien, Ahorn und Kiefern, aber am liebsten waren mir die drei Bäumchen, deren Früchte ich vor zwei Jahren ausgesät hatte. Es waren eine Eiche, eine Buche und eine Linde. Die drei Sprösslinge waren prächtig gewachsen und maßen schon um die fünfzehn Zentimeter.

Mit ihnen redete ich am liebsten, und ich bildete mir ein, dass sie mir antworteten, wenn ich einen Rat brauchte. Für mich war das ganz normal. Allerdings erzählte ich lieber niemandem davon, weil ich die Befürchtung hatte, dass man mich dann für einen Freak hielt.

»Jetzt bekommt ihr wieder mehr Sonne.« Ich streichelte zart über die kleinen Zweige, deren Blättchen es nicht erwarten konnten, endlich hervorzubrechen. Für mich klang es so, als würden sie kichern und ich gab jedem von ihnen einen Kuss auf die Knospen. Für eine längere Unterhaltung hatte ich heute nicht die nötige innere Ruhe. Der Tag hatte mich total geschlaucht.

Kapitel 2

Als ich aufwachte, hatte ich ein Gefühl in der Magengegend, als würde jemand mit einem Löffel darin herumrühren. Zum Glück hielt das nicht lange an; nachdem ich aufgestanden war, verging es abrupt. Ich hatte es schnell vergessen, doch als ich nach der fünften Stunde den Physikraum verließ, überfiel es mich wieder. Und dieses Mal hatte es einen Grund.

Der Grund stand ein paar Meter vor mir in voller Größe auf dem langen Flur, und legte Sachen in einen Spind, der wohl seiner war. Er lächelte mir zu und ich schaute sofort weg. Das durfte doch nicht wahr sein! Das hatte er also gestern damit gemeint, dass wir uns »spätestens« nächste Woche sehen würden ... Der extrem gesprächige Perfektionist aus meinem Sprachkurs ging offensichtlich auf meine Schule.

»Hallo Elisa.« Er begrüßte mich mit einem hinreißenden Lächeln, nachdem er den Spind geschlossen hatte und auf mich zukam. »So schnell sieht man sich wieder.«

»Ja, leider«, brummelte ich vor mich hin.

Ich bemerkte, wie ein paar meiner Mitschülerinnen hinter mir tuschelten. Konnte er mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich sah schon vor mir, wie Dana, Conny und die anderen aus der Clique sich das Maul über mich zerrissen. Und ich konnte das dann wieder ausbaden. Mit zusammengekniffenen Lippen versuchte ich, in Erwartung der mir bevorstehenden Beleidigungen, meinen Spind aufzuschließen, der blöderweise fast direkt neben dem von Kris lag. Natürlich streikte der Schlüssel – was auch sonst?

Kris stand mit verschränkten Armen und einem Grinsen im Gesicht neben mir und beobachtete meine Anstrengungen, die dämliche Tür zu öffnen. Am liebsten hätte ich ihn erwürgt.

»Soll ich dir helfen?«, fragte er selbstgefällig. »Für mich ist das kein Problem.«

»Nein.« Ich warf ihm einen wütenden Blick zu. »Das schaffe ich schon allein.«

Ich schob die Brille nach oben, die mir die Nase heruntergerutscht war, und zog den Schlüssel aus der Schranktür. Dann wollte ich ihn so ins Schloss drücken, dass er sich nicht wieder verkantete.

»Sieht nicht danach aus«, sagte er.

»Kannst du nicht … jemand anderen nerven?« Ich versuchte voller Konzentration, das Schloss zu öffnen, als ich wie vom Blitz getroffen zusammenzuckte.

Kris hatte meine Hand mit seiner umschlossen und drehte sie langsam nach links, bis die Tür aufsprang. »War doch ganz leicht, oder?«

Er stand so dicht hinter mir, dass ich seinen Atem im Nacken spürte. Ruckartig zog ich meine Hand weg und machte einen Schritt zur Seite.

»Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten«, presste ich hervor.

Was bildete dieser Kerl sich ein? Ich schnappte mir das Heft, das ich brauchte, und schlug die Tür zu. Dann drehte mich um und eilte in Richtung Klassenraum.

»Bis später, Elisa«, rief er mir nach, und ich hätte ihm am liebsten einen Vogel gezeigt.

Im Klassenraum erwartete mich dann genau das, was ich befürchtet hatte: Der Spießrutenlauf ging los. Es waren noch ein paar Minuten Zeit bis zum Unterrichtsbeginn und ich hatte die Wahl zwischen Kris auf dem Flur und Danas Clique im Zimmer. Ich wählte das kleinere Übel und setzte mich den höhnischen und provozierenden Gesprächen aus, die Dana und die anderen extra laut führten, damit ich auch alles mitbekam.

Meistens blendete ich das aus, indem ich im Kopf meine Lieblingssongs sang oder versuchte, einen schwierigen Satz ins Norwegische zu übersetzen. Aber heute gab ich mir die volle Dröhnung und hörte mit gesenktem Kopf zu. Das lenkte mich wenigstens von den widersprüchlichen Gedanken um Kris ab.

»Ich war letzten Samstag mit meinen Eltern shoppen«, rief Conny begeistert. »Sie haben mir alle Klamotten gekauft, die ich wollte. Und wie immer nur das Modernste.« Sie stand auf und drehte eine Pirouette in meine Richtung, damit die anderen – und vor allem ich – ihr neustes Outfit bewundern konnten.

Ich schaute demonstrativ in mein Biologiebuch und verdrehte die Augen. Ja, das war das, worum sich die kleine Welt der meisten Mädchen drehte, die mit mir in eine Klasse gingen – Klamotten.

Mir war so etwas überhaupt nicht wichtig. Es reichten Jeans und Pulli und meine geliebte Kapuzenjacke. Mehr brauchte ich nicht.

»Und wir waren in dem Elektronikmarkt, der erst neu eröffnet hat. Dort hab ich mir das neuste Handy kaufen lassen.« Dana blickte kurz zu mir, um sich zu vergewissern, dass ich zuhörte. »Hier schaut mal«, sagte sie und hielt das Teil hoch, das so groß war wie ein Frühstücksteller und in einer schreiend pinken Hülle steckte. »Mein Vater ist extra mit uns dorthin gefahren, obwohl der Markt außerhalb der Stadt liegt. Ihm ist absolut nichts zu aufwendig oder zu teuer, wenn es um mich geht, seine leibliche Tochter«, betonte sie laut.

Okay, jetzt war es wieder so weit. Nun kamen die gehässigen Bemerkungen, die über die üblichen Beleidigungen zu meinen Klamotten hinausgingen. Scheinbar machte ihnen das heute besonders viel Spaß, weil sich dieser neue, supercoole Junge für mich interessierte, was sie offenbar nicht begreifen konnten – ich übrigens auch nicht.

Sie weiteten das Thema aus und ich entschied, dass ich genug gedemütigt worden war. In meinem Kopf sang ich lautstark »After the Rain« von Nickelback, um nichts mehr davon hören zu müssen. Das klappte auch ganz gut, bis die bohrenden Gedanken mich einholten, die sich seit Danas Äußerung in meinem Gehirn eingenistet hatten. Es stimmte, alle hatten leibliche Eltern … alle außer mir. Offenbar wussten sie ganz genau, dass sie damit meinen wunden Punkt trafen, obwohl ich das ihnen gegenüber nie zugeben würde.

Ich war adoptiert worden, aber das wusste ich erst seit ein paar Jahren. Damals war ich elf gewesen und wir mussten im Deutschunterricht einen Aufsatz über die Berufe unserer Eltern schreiben. Wir sollten sie kurz vorstellen und Beruf und Alter erwähnen. Ich hatte mich vorher nie für das Alter meiner Mutter interessiert, aber damals war mir aufgefallen, dass irgendetwas nicht stimmen konnte, denn sie war 24 Jahre alt gewesen. Das hätte bedeutet, dass sie mich bekommen hatte, als sie 13 war.

Nicht, dass das unmöglich gewesen wäre, aber es war auch nicht unbedingt der Standard. Außerdem konnte ich mir das bei meiner Mutter, die meistens sehr ernst und total verantwortungsbewusst war, absolut nicht vorstellen.

Als ich sie an jenem Tag beim Abwasch nach dem Abendessen darauf ansprach, fiel ihr ein Teller aus der Hand. Sie wurde kreidebleich und hielt sich an der Küchenspüle fest. Als sie sich wieder gefangen hatte, nahm sie mich beiseite und wir setzten uns an den Tisch. Dann erfuhr ich die ungeheuerliche Geschichte, die meine sein sollte und mich zutiefst erschütterte.

Es war an einem trüben Herbsttag gewesen und meine leiblichen Eltern waren mit mir zusammen nach der Arbeit zum Einkaufen gefahren. Damals wohnten wir in einem kleinen Dorf nicht weit von der Stadt entfernt. Ein betrunkener Autofahrer rammte unser Auto in einem Waldstück frontal und es wurde von der Straße in den Wald geschleudert, wo es gegen einen Baum krachte und total demoliert wurde. Meine Eltern kamen beide ums Leben, nur ich hatte leicht verletzt überlebt. Mein Kopf hatte wohl einiges abbekommen, denn ich konnte mich an den Unfall und die Zeit davor nicht mehr erinnern, obwohl ich bereits sechs Jahre alt gewesen war.

Meine Adoptivmutter war eine sehr gute Freundin meiner leiblichen Mutter gewesen. Sie hatten sich bei der Arbeit kennengelernt, als meine leibliche Mutter die Aufgabe von Saras Mentorin übernommen hatte. Zwischen den beiden entwickelte sich eine wunderbare Freundschaft, die so weit ging, dass Sara meine Patin geworden war.

Nach dem Tod meiner Eltern hatte sie mich adoptiert und seitdem lebte ich bei ihr und hatte immer angenommen, dass sie meine richtige Mutter war. Wir waren uns nah, so wie Mutter und Tochter eben, und ich hatte niemals daran gezweifelt, dass sie meine echte Mutter war – bis zu dem Tag, an dem für mich eine Welt zusammenbrach.

Die Zeit danach war schwer, für uns beide. Ich war zutiefst getroffen, weil sie mich belogen hatte, und wollte nichts mehr von ihr wissen. Sara versuchte alles, um mir wieder näher zu kommen, aber ich verletzte sie nur. Sie war todunglücklich und litt unheimlich darunter, dass ich sie ablehnte. Es dauerte fast ein Jahr, bis unser Verhältnis halbwegs normal wurde. Wir waren beide von Natur aus stur und das machte es nicht leichter. Doch Saras Beharrlichkeit und ihre unendliche Geduld hatten es letztlich geschafft, dass wir wieder zueinanderfanden. Ich sprach sie seitdem zwar noch mit »Mama« an, aber für mich nannte ich sie nur Sara.

Irgendwie fühlte ich mich auch schuldig an dem Unfall, der meine Eltern getötet hatte. Ich hatte immer wieder Albträume, in denen jedes Mal die gleiche Szene auftauchte: Meist stand ich als Beobachterin vor dem Auto und erblickte zwei blutüberströmte Menschen, offensichtlich tot, in dem total verbeulten Fahrzeug sitzen. Plötzlich öffneten sie ihre Augen und an dieser Stelle wachte ich jedes Mal schweißgebadet auf. So lief es meistens ab und diese Schuldgefühle begleiteten mich bis heute. Sara hatte lange versucht, mich da rauszuholen, aber irgendwann hatte sie es aufgegeben und wir waren zur Tagesordnung übergegangen.

In der Schule war die ganze Sache kurze Zeit später ebenfalls herumgegangen, keine Ahnung, wie sie davon erfahren hatten. Doch von da an hatte ich es auch dort schwer. Meine lieben Mitschülerinnen hatten endlich jemanden gefunden, auf dem sie herumhacken konnten, wenn ihnen danach war. Aber das war mir irgendwann egal, ich kam ganz gut alleine klar.

Die Stimmen hinter mir verstummten, als der Lehrer eintrat und der Biologieunterricht losging. Für den Moment war ich erlöst. Nur gut, dass diese Stunde die Letzte für heute war.

Später rief Kris hinter mir meinen Namen, als ich zum Ausgang des Schulgebäudes lief, doch ich drehte mich nicht um. Ich hatte echt keine Lust, mir wieder hirnloses Gelaber anzuhören von diesem supercoolen Möchtegern. Es reichte mir, wenn ich das nächste Mal beim Norwegischkurs neben ihm sitzen musste.

Kapitel 3

Ich war nach der Schule extra schnell nach Hause gelaufen, denn wir hatten heute einen Termin beim Optiker meines Vertrauens. Das war nicht nur so ein Werbespruch: Solange ich mich erinnern konnte, besuchte ich ihn zusammen mit Sara mehrmals im Jahr. Ab und zu bekam ich eine neue Brille, die ich wegen meiner Weitsichtigkeit brauchte.

Sara hasste es, wenn wir zu spät kamen, deshalb rannte ich eilig die Treppe zur Wohnung im zweiten Stock hoch, wobei ich zweimal stolperte und fast hinschlug. Mich noch rechtzeitig abzufangen, war der jahrelangen Übung geschuldet, die ich in derlei Dingen hatte. Trotzdem hatte ich jedes Mal das Gefühl, mein Herz würde aussetzen, wenn ich mit dem Fuß an einer Stufe hängen blieb. Zu oft hatte ich mir schon bei solchen Aktionen wehgetan.

Völlig außer Atem oben angekommen, kramte ich in meiner Schultasche nach dem Haustürschlüssel. Es war wie verhext mit diesem verdammten Ding, er schien sich absichtlich vor mir zu verstecken. Nach einigem Fluchen fand ich ihn auf dem Grund der Tasche, schloss eilig die Tür auf und musste bei dem Bild, das sich mir bot, grinsen.

»Willst du den Weltrekord im Sackhüpfen gewinnen, Mama?«, prustete ich los.

Sara hüpfte auf dem Fuß, der bereits einen Pumps trug, und dem anderen Exemplar in der Hand, durch den Flur. Es war ein göttlicher Anblick.

»Ich versuche ... in diesen … dämlichen ... Schuh zu kommen«, zischte sie angestrengt und im Takt der Hopser durch ihre Zähne. »Aber der ... scheint kleiner ... geworden zu sein ... seit ich ihn ... das letzte Mal ... anhatte.«

Sara war immer gut angezogen, aber für den Besuch beim Optiker Pumps zu tragen, fand ich ziemlich overdressed.

»Kannst du nicht normale Schuhe anziehen? Wo wir hinwollen, lässt es sich sowieso nicht gut in Absatzschuhen laufen.«

»Sorry Eli, ich kann nicht mitkommen«, sagte sie, nachdem sie wieder aufrecht auf beiden Beinen stand. »Erik, ähm … mein Chef hat kurzfristig ein wichtiges Meeting angesetzt, da muss ich hin. Du musst heute ausnahmsweise alleine gehen.« Ihr Gesicht nahm einen schuldbewussten Ausdruck an. Sie wischte sich eine Strähne aus der Stirn, und mir fiel jetzt erst auf, dass sie ihre rötlich braunen Haare, die sie fast immer offen trug, hochgesteckt hatte.

»Keine Ahnung, was so dringend ist, und warum wir das im San Antonio besprechen müssen.« Sie verdrehte die Augen. »Aber er hat keine Ausrede gelten lassen. Tut mir wirklich leid.«

Das San Antonio war ein angesagtes Nobelrestaurant. Als Ort für ein Arbeitsmeeting war das mehr als überzogen.

»Schaffst du das, Eli?« Saras schaute mich leidend an. Es war so gar nicht ihr Ding, mich wichtige Dinge alleine erledigen zu lassen. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass ich mich verlief oder etwas schief ging.

Ich zuckte extra cool mit den Schultern. »Klar schaffe ich das, ist ja kein Ding«, sagte ich, damit sie sich nicht noch schlechter fühlte.

Ich verabschiedete mich von ihr und wünschte ihr viel Spaß, worauf sie erneut die Augen verdrehte, aus der Tür huschte und sie ins Schloss fallen ließ. Schon einen Augenblick später drehte sich der Schlüssel in der Tür und sie schaute gehetzt herein. »Du weißt, wo du aussteigen musst? Pass auf, dass du die richtige Buslinie nimmst, und wenn du wieder zu Hause bist, rufst du mich gleich an, ja?«

»Ja, Mama«, sagte ich brav und überdeckte mit dem unterwürfigen Tonfall, dass ich genervt war.

Die Tür schloss sich wieder, nachdem sie mir einen vielsagenden Blick zugeworfen hatte. Jetzt verdrehte ich die Augen – Sara!

Ich nahm die Schulbücher aus meinem Rucksack und warf sie auf den Tisch im Wohnzimmer. Da fiel mein Blick auf das Buch über die Druiden, das ich so spannend fand. Vielleicht konnte ich schnell noch das Kapitel fertig lesen, das ich gestern angefangen hatte. Es waren sicher nur ein oder zwei Seiten. Ich begann, dort weiter zu lesen, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. Als ich das nächste Mal auf die Uhr schaute, erschrak ich. Schon wieder hatte ich die Zeit vergessen! Schnell schnappte ich meinen Rucksack und verließ eilig die Wohnung in Richtung Bushaltestelle.

Als ich in der Innenstadt aus dem Bus stieg, dämmerte es bereits. Es war heute schon den ganzen Tag düster gewesen. Der Himmel hing voller schwarzer Wolken, aus denen zwar kein Regen fiel, die aber das Licht fast vollständig verschluckten.

Ich eilte schräg über den Marktplatz. In der hintersten Ecke zwischen zwei recht heruntergekommenen Gebäuden, die mal wieder einen neuen Anstrich vertragen konnten, bog ich in eine enge Gasse ein. Hier standen schmale, hochaufragende Häuser dicht an dicht, wie aneinandergeklebt. Die besten Zeiten hatten sie augenscheinlich bereits hinter sich und bei einigen war ich mir nicht sicher, ob hinter der schäbigen Fassade überhaupt jemand wohnte.

Ich lief in der Mitte der Gasse, um den Wänden nicht zu nahe zu kommen. Dabei hatte ich das Gefühl, dass die Dächer der Häuser, die sich rechts und links mühsam nach oben reckten, sich einander zuneigten. Von dem schummerigen Dämmerlicht fiel kaum etwas auf das uralte dunkelgraue Basaltpflaster und von einer hellen Straßenbeleuchtung konnte man bei den mickrigen Laternen auch nicht gerade reden.

Das spärliche gelbe Licht, das sie spendeten, schwankte mehrmals bedrohlich, bei allen gleichzeitig. Ich bekam Gänsehaut und meine Fantasie ging mal wieder mit mir durch. In meiner Vorstellung saß jemand hinter dem schmutzigen Fenster eines der abbruchreifen Häuser, einen Dimmer in der Hand, der sich einen Spaß daraus machte, mir Angst einzujagen.

Als ich mich umblickte, kam ich auf dem holprigen Basalt ins Stolpern. Na super, jetzt machten sich die Pflastersteine auch noch über mich lustig. Ich fing mich ab und lief schneller. Doch als es zu nieseln anfing und das schwarze Basaltpflaster gefährlich glänzte, verfiel ich wieder ins Schneckentempo. Es wäre die Krönung, wenn ich jetzt, wo ich fast da war, ausrutschen und hinfallen würde.

An einem der letzten Häuser mit seinem schmalen Schaufenster und der verwitterten Holztür mit gelblich verblasstem Glasausschnitt blieb ich stehen. In der dürftig bestückten Auslage des Ladens waren verschiedene Brillenfassungen zu sehen, von denen einige aus dem Mittelalter zu stammen schienen. Das Optikergeschäft war nicht gerade bekannt für moderne Modelle, aber meine Mutter schwor auf die Qualität der Beratung durch den Inhaber. »Optikermeister Aaron Hazaar«, stand in verschnörkelten dunkelbraunen Buchstaben auf dem Glas der Eingangstür.

Ich drückte die antiquierte Türklinke, die ein klägliches Quietschen von sich gab, und trat ein. Eine alte Glocke, die innen über der Tür hing, wurde angestoßen und klagte düster, um den Besitzer des Ladens zu warnen, dass jemand eingetreten war. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie jemals viel zu tun hatte. In der Stadt gab es mehrere Optikergeschäfte, die gegenüber diesem antiken Laden futuristisch anmuteten und mit Sicherheit besser besucht waren.

Als ich mich umsah, kam es mir vor, als würde ich das erste Mal all diese Details wahrnehmen. Das lag sicher daran, dass ich heute alleine hier war. Bisher war Sara immer dabei gewesen und wir hatten uns die ganze Zeit unterhalten, während Herr Hazaar meine Augen untersuchte.

In dem düsteren Raum roch es nach altem Holz, Möbelpolitur und Leder. Er war leer – auf den ersten Blick. Aber dann entdeckte ich Herrn Hazaar, der mit seinem Aussehen perfekt hierher passte. Er saß tief gebeugt über dem Arbeitstisch, der hinten neben dem Tresen an der Wand stand und nur von einer alten Tischlampe beleuchtet wurde.

Von der Glocke alarmiert, drehte er sich in einem Tempo um, das ich ihm nicht zugetraut hätte. Das grenzte fast an Lichtgeschwindigkeit. Er blickte über die Brille hinweg, die tief auf seiner Nase saß.

»Hallo Elisa«, begrüßte er mich und kniff die Augen zusammen, als würde er nach etwas suchen. »Wo ist denn deine Mutter?«

»Die hatte heute keine Zeit. Wichtige dienstliche Sachen«, erklärte ich ihm kurz.

Die Falten auf seiner Stirn vertieften sich besorgt. »Und du bist sicher, dass mit ihr alles in Ordnung ist?«

»Ähm, ja …?« Komische Frage!

Er legte sein Werkzeug beiseite. »Na, dann komm, schauen wir uns mal deine Augen an.«

Was nun folgte, kannte ich. Seit ich mich erinnern konnte, war es immer der gleiche Ablauf. Ich reichte Herrn Hazaar meine Brille und nahm auf einem runden Schemel Platz, dessen Sitz sich drehte. Noch vor ein paar Jahren war ich darauf immer ein paar Runden Karussell gefahren, ehe die Untersuchung losging, aber dafür war ich mittlerweile zu alt.

Der Schemel stand vor einer Apparatur, auf der ich mein Kinn auflegen musste, um durch eine Linse zu sehen. Herr Hazaar saß dahinter und verstellte ein paar Hebel, bis ich den bunten Heißluftballon scharf sah, der dort im Inneren abgebildet war. Das passierte erst mit dem linken und dann mit dem rechten Auge.

Danach nahm er eine Stablampe, die einen hellen Lichtstrahl in meine Augen warf. Das Licht blendete mich jedes Mal und ich war froh, als er es ausschaltete. Als ich wieder klar sehen konnte, entdeckte ich eine Sekunde lang einen erschrockenen Ausdruck in seinem Gesicht.

Er strich sich grübelnd über den schwarzen Vollbart, ehe er mich aufforderte, an einem eigenartig anmutenden Gerät Platz zu nehmen, das ich vorher noch nie gesehen hatte. Es stand im Nebenraum hinter dem Tresen und bestand aus einem golden glänzenden Metall. In seinem Inneren griffen viele verschieden große Zahnräder scheinbar chaotisch ineinander und außen waren an einigen Stellen Gravuren zu sehen, die mich an irgendetwas erinnerten.

Ich überlegte krampfhaft, wo ich sie schon einmal gesehen hatte, und plötzlich fiel es mir wieder ein: Diese Abbildungen sahen genauso aus wie die alten Schriftzeichen der Druiden, die ich aus dem Buch kannte, in dem ich gerade erst gelesen hatte.

Das fühlte sich alles recht seltsam an und mich beschlich ein ungutes Gefühl. Ich zuckte erschrocken zusammen, als mir die hohen, fiepsenden Geräusche in die Ohren stachen, die aus dem Gerät drangen. Langsam machte ich mir Sorgen, dass etwas nicht stimmte.

»Ist alles in Ordnung mit mir?« Ich sah Herrn Hazaar mit zusammengekniffenen Augen an.

»Natürlich, Elisa, alles gut. Es ist nur eine Routineuntersuchung.« Er schüttelte dabei seine tiefschwarze Mähne, die ihm fast bis zu den Schultern reichte. Die wild umherspringenden Locken standen im krassen Gegensatz zu seinem akkurat gestutzten Vollbart, was ihm ein recht widersprüchliches Aussehen gab.

Ich runzelte die Stirn. Wieso eine Untersuchung an einem neuen Gerät, wenn doch alles in Ordnung und nur Routine war?

Herr Hazaar schien zu merken, dass ich mir Sorgen machte. »Wir machen nur einen zusätzlichen Test, weil sich deine Augen ein wenig verändert haben. Es ist nichts Schlimmes, glaub mir«, sagte er beruhigend. »Komm, setz dich hier hin.« Er zeigte auf den Hocker, der an der Stirnseite des Gerätes stand.

Zögernd nahm ich Platz. Seine Erklärung hatte meine Bedenken nicht beseitigt, aber ich zwang mich, ruhig zu bleiben, und atmete einmal tief ein und aus. Was sollte schon passieren?

Diese Apparatur funktionierte anders als die Vorherigen. Ich musste mit beiden Augen gleichzeitig durch etwas schauen, das wie ein antikes Fernglas aussah. Als ich das Kinn auf die dafür vorgesehene Vorrichtung legte und hindurchsah, explodierte im Inneren des Apparates ein buntes Feuerwerk. Ich erschrak und schnellte mit dem Kopf zurück.

»Keine Angst, Elisa, dir passiert nichts. Bitte, schau noch einmal durch, nur ganz kurz. Wir sind gleich fertig.«

Mit gemischten Gefühlen legte ich das Kinn zurück auf die Vorrichtung und wartete auf das Aufblitzen der Lichter. Ich blinzelte, als die bunte Farbenpracht wieder aufleuchtete, aber ich hielt still. Auch, als ich plötzlich einen Schmerz in beiden Augen fühlte, der sich langsam in meinen Kopf verlagerte.

Nachdem der Optiker von der anderen Seite des Gerätes in meine Augen geschaut hatte, gab er mir meine Brille zurück.

»Wir sind fertig. Und es gibt heute eine Überraschung für dich«, sagte er schmunzelnd.

Was sollte das denn bedeuten? Bisher war hier nie etwas passiert, das mich überrascht hätte. Aber heute war alles anders als sonst.

Der Kopfschmerz zog noch immer ein bisschen und ich machte mir Sorgen, dass das grelle Licht meinen Augen geschadet haben könnte. Doch ich konnte klar sehen und der Schmerz verzog sich allmählich, also beruhigte ich mich wieder.

Herr Hazaar kramte derweil wortlos im Schrank neben dem Tresen, in dem er die Patientenunterlagen aufbewahrte. Irgendwoher zog er plötzlich ein Buch und legte es vor sich hin. Von dem abgegriffenen Einband wehte ein strenger Ledergeruch zu mir. Er schlug es auf und blätterte vorsichtig die vergilbten Seiten um, bis er die Stelle gefunden hatte, die er suchte. Total vertieft fuhr er mit den Fingern langsam über die Zeilen und murmelte etwas Unverständliches vor sich hin.

Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um in das Buch sehen zu können. Verwundert bemerkte ich, dass in dem Text immer wieder Zeichen auftauchten, die denen auf dem seltsamen Apparat sehr ähnlich waren. Ich strich mir die Haarsträhne aus dem Gesicht, die sich beim Vorbeugen aus dem Pferdeschwanz gelöst hatte und versuchte, ein paar Worte zu entziffern. Viel konnte ich nicht erkennen, es schien in einer mir unbekannten Sprache geschrieben zu sein, und für mich stand es ja außerdem auf dem Kopf. Kurz bevor Herr Hazaar das Buch zuschlug, sprangen mir die Worte »Iris« und »Tor« ins Auge, aber damit konnte ich nichts anfangen.

»Elisa, deine Brille brauchst du ab sofort nicht mehr«, sagte er mit einem Lächeln und zog dabei die rechte Augenbraue nach oben.

»Was? Wieso nicht?«, fragte ich verwirrt. »Ich kann aber wirklich nicht gut sehen ohne Brille.« Auf einmal bekam ich Angst, dass er mir die Sehhilfe wegnehmen würde. Das konnte nicht sein, ohne sie war ich total aufgeschmissen. Ich hätte nicht eines meiner geliebten Bücher mehr lesen können, mal ganz davon abgesehen, dass ich dann als Blindfisch in der Schule sitzen würde. Ein gefundenes Fressen für Danas Clique.

Aaron Hazaar schien meine ängstlichen Blicke richtig zu deuten. »Beruhige dich, Elisa, du wirst vielleicht sogar ein wenig besser sehen als mit der Brille. Du bekommst von mir Kontaktlinsen, und zwar ganz besondere.«

Ich zog meine Stirn in Falten. Konnte ich nicht bei der Brille bleiben? Gut, sie nervte mich manchmal, aber ich hatte mich an sie gewöhnt.

»Am besten, wir suchen dir gleich die passenden Linsen heraus, die du ab sofort tragen kannst.« Er hatte es offenbar ziemlich eilig.

»Wollen wir nicht erst meine Mutter fragen?«, warf ich ein. »Vielleicht hat sie ja was dagegen.«

»Ganz bestimmt nicht.« Er winkte ab. »Ich habe mich bei eurem letzten Besuch schon mit ihr darüber unterhalten, als ich gemerkt habe, dass sich deine Augen verändern. Sie war damit einverstanden, also mach dir keine Sorgen, Elisa.«

Okay, davon hatte sie mir nichts erzählt, aber wenn Herr Hazaar es sagte, würde es schon stimmen. Trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl.

»Ich habe da was ganz Modernes für dich.« Es hörte sich an, als wäre er selbst aufgeregt. »Es ist die neuste Generation Kontaktlinsen und sie haben einen großen Vorteil. Du wirst sie mögen, glaub mir.«

Das klang für mich recht abenteuerlich. Er holte aus dem Nebenraum ein Kästchen und nahm ein paar Linsen heraus, an denen ich auf den ersten Blick absolut nichts Besonderes feststellen konnte. Dann beträufelte er sie mit einer Flüssigkeit aus einer Phiole, die eher nicht wirkte wie die »neuste Generation«, und setzte sie mir vorsichtig ein.

Es zwickte ein wenig, aber ich konnte sofort scharf sehen – und wie scharf! Meine Güte, es war kein Vergleich zur Brille. Ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit mit dreckigen Gläsern herumgelaufen zu sein.

»Wow, das ist ja toll«, rief ich begeistert aus, doch dann fiel mir ein, dass ich sicher Probleme damit bekommen würde, mir die Linsen jeden Tag selbst einzusetzen. Dass man das machen musste, hatte ich gehört, als sich Conny mit ein paar anderen darüber unterhalten hatte. Sie trug schon eine ganze Weile Kontaktlinsen, allerdings aus Eitelkeit.

Ich wollte danach fragen, als mir Herr Hazaar zuvorkam. »Die Vorteile kommen erst noch, Elisa«, meinte er schmunzelnd. »Du musst sie nicht jeden Tag herausnehmen.«

Damit hatten sich meine Bedenken von allein erledigt.

»Dank der neuen Technologie dieser Linsen können sie längere Zeit auf den Augen bleiben, ohne Schaden anzurichten. Im Gegenteil, sie könnten dir sogar dabei helfen, deine Sehkraft zu stärken.«

Mir blieb der Mund offen stehen. Davon hatte ich noch nie etwas gehört, aber es war ja die neuste Technologie, wie mir Herr Hazaar versichert hatte.

»Wir vereinbaren für die nächste Zeit Termine in Abständen von zwei Wochen. Dann kommst du mit deiner Mutter her und ich kontrolliere die Linsen. Wenn alles in Ordnung ist, reicht es, wenn wir sie später einmal im Monat herausnehmen.«

Ich nickte sprachlos. Das klang ja total unkompliziert. Herr Hazaar zog einen Briefbogen hervor und sagte, dass er meiner Mutter alles Wichtige aufschreiben würde. Ich sollte ihr den Brief sofort geben, wenn ich nach Hause kam.

Der Bogen hatte eine rötliche Tönung. So ein extravagantes Briefpapier passte gar nicht zu dem altmodischen Optikermeister.

»Das Papier hat aber eine schöne Farbe«, sagte ich.

»Wieso Farbe?« Er runzelte die Stirn. »Das ist doch einfaches weißes Briefpapier.«

Ich stutzte. War Herr Hazaar etwa farbenblind? Wäre seltsam für einen Optiker.

»Ach ja«, er fasste sich an den Kopf. »Jetzt verstehe ich, Elisa. Das Papier ist weiß, aber du siehst es wahrscheinlich rosa, weil die Kontaktlinsen eingefärbt sind.«

Das machte Sinn, aber warum waren sie nicht durchsichtig? Ich schüttelte fragend den Kopf.

»Dieses besondere Farbspektrum hat einen regenerierenden Einfluss auf die Sehnerven, wenn das Licht durch die Pupillen in den Glaskörper eintritt. Dadurch werden sie stimuliert und es wird eine Verbindung zum Sehzentrum im Gehirn aufgebaut, die dein Sehvermögen stärken kann.«

Ich merkte, dass ich seinen Ausführungen immer weniger folgen konnte. Er warf noch mit ein paar Fachbegriffen um sich, die ich nicht verstand und über die ich mir auch keine Gedanken machen wollte. Das war zwar recht untypisch für mich, aber ich fühlte mich seltsam gut und hatte gar kein Bedürfnis, die Dinge weiter zu hinterfragen.

Kapitel 4

Nachdem Aaron Hazaar mir den ersten Termin zur Nachkontrolle aufgeschrieben hatte, verabschiedete ich mich von ihm.

»Komm gut nach Hause, Elisa. Sei vorsichtig«, sagte er ernst.

Ich nickte ihm zu, verstaute den Zettel und den Briefumschlag für Sara im Rucksack und verließ den Optikerladen. Draußen war es stockdunkel, nur alle paar Meter tropfte kümmerliches Licht von den alten Straßenlaternen auf einen Fleck des nassen Basaltpflasters, der wie ein mickriger Farbklecks anmutete.

Fröstelnd zog ich den Kragen meiner Jacke höher und machte mich auf den Weg zur Bushaltestelle. Das Pflaster war glitschig und ich ging langsam, um nicht auszurutschen. Es fing an zu nieseln, also zog ich mir die Kapuze über den Kopf. Ich war froh, als ich endlich im Bus nach Hause saß.

Während der Fahrt ging mir noch einmal alles durch den Kopf, was beim Optiker passiert war. Dabei fiel mir auf, dass ich meine Brille im Laden vergessen hatte, und Panik stieg in mir auf.

Was, wenn das mit den Linsen nicht funktionierte? Ich wäre total aufgeschmissen. Als ich anfing, zu hyperventilieren, befahl ich mir, tief durchzuatmen. Im schlimmsten Fall konnte ich morgen nach der Schule die Brille abholen und bis dahin müsste ich eben klarkommen. Außerdem gab es im Moment keine Anzeichen dafür, dass die Linsen Probleme machten.

Ganz konnte ich meine Zweifel allerdings nicht ausschalten. Um mich zu beruhigen, nahm ich den Brief aus der Tasche und las, was in schnörkeliger Schrift auf dem Umschlag stand: »An Frau Sara Walden persönlich.« Ich drehte ihn um und bemerkte verwundert, dass er mit einem dicken Klecks dunkelroten Siegellack verschlossen war, auf dem etwas eingepresst war. Im Bus war es ziemlich düster, also hielt ich den Brief nah an meine Augen, die mit den neuen Kontaktlinsen jede Kleinigkeit erkennen konnten.

Es war ein Buchstabe, der aussah wie ein H, bei dem der Querstrich von links unten nach rechts oben verlief. Ich nahm an, dass es der Anfangsbuchstabe von Herrn Hazaars Nachnamen war. Dass er seine Briefe versiegelte, wunderte mich nicht, es passte zu ihm und seinem antiken Laden. Aber dass er sich mit Kontaktlinsen auskannte, und dann auch noch mit der neusten Entwicklung, hatte mich etwas stutzig gemacht. Das entsprach so gar nicht dem Bild, das ich von ihm hatte.

Na ja, vielleicht hatte er doch mehr drauf, als ich vermutete. Er war für mich schwer einzuschätzen, obwohl ich mir eine recht gute Menschenkenntnis zutraute. Sara vertraute ihm jedenfalls voll und ganz und das sicher nicht ohne Grund.

Als ich nach Hause kam, war Sara noch nicht zurück, also rief ich sie an, um ihr zu sagen, dass ich wohlbehalten daheim angekommen war. Es dauerte ein paar Sekunden, ehe sie an ihr Handy ging. Ihre Stimme klang beruhigt, als ich ihr versicherte, dass alles geklappt hatte. Von den Kontaktlinsen erwähnte ich nichts, es würde reichen, es ihr zu sagen, wenn sie nach Hause kam. Sie war im Moment sicher beschäftigt und ich wollte sie nicht bei ihrem dringenden Meeting stören.

Ich legte den Brief auf den Küchentisch und beschloss, mich für das Bett fertigzumachen. Das würde mir die Wartezeit auf Sara, die in etwa einer Stunde nach Hause kommen wollte, etwas verkürzen.

Als ich im Bad am Spiegel vorbeilief, fiel mein Blick auf ein Gesicht, das ich kannte, aber auch wieder nicht. Erstaunt blieb ich stehen. War das wirklich ich?

Bisher kannte ich mich nur mit Brille, denn wenn ich sie absetzte, sah ich nun mal verschwommen. Fotos von mir ohne sie gab es nicht. Das hieß, dass ich mein Gesicht das allererste Mal ohne diese Sehhilfe anschaute – es war sozusagen nackt. Überraschung!

Ich trat näher und bemerkte zuerst die Falten, die sich auf meiner Stirn eingegraben hatten. Als ich meinen Kopf ein wenig nach links und rechts drehte, fiel mir wieder eine Haarsträhne ins Gesicht, die sich aus dem Pferdeschwanz gelöst hatte. Selbst nach zahllosen Friseurbesuchen war es nicht gelungen, meine Haare so zu stylen, dass der Haargummi sie bändigen konnte. Ich strich die Strähne hinter das linke Ohr und ging ganz nah an den Spiegel heran, um meine Augen zu betrachten. Ich wollte sichergehen, dass ich mit den Kontaktlinsen nicht zu freakig aussah, denn morgen in der Schule würden mich alle genau mustern. Zumindest die Clique von Dana. Nicht, dass ich mir groß was daraus machte, aber manchmal gingen mir die Hänseleien schon auf die Nerven, auch wenn ich das nicht zeigen wollte. Kurz tauchte in meinem Kopf der Gedanke auf, wie Kris das finden würde und ob er es überhaupt bemerkte. Ich verscheuchte diesen Gedanken sofort wieder, verärgert über mich selbst.

Meine Augenfarbe war grau, genau wie die von Sara – was wohl ein Zufall war, wir waren ja schließlich nicht verwandt. Doch nun wirkten sie durch die rötlich gefärbten Kontaktlinsen hellbraun. Das war gar nicht mal schlecht, fand ich. Die Augen waren nicht mehr ganz so groß, wie sie durch die Brillengläser aussahen, dominierten allerdings immer noch mein schmales Gesicht mit der zu kleinen Nase und der zu vollen Unterlippe. Na ja, ich fand den Anblick nicht unbedingt furchtbar, aber attraktiv war etwas anderes.

Vom Flur her drangen Geräusche zu mir. Sara musste nach Hause gekommen sein, vor Ablauf der angekündigten Stunde.

»Eli, bist du da?«, rief sie, noch ehe die Haustür ins Schloss fiel.

»Ja, ich bin im Bad.« Ich verabschiedete mich mit einer Grimasse von meinem Spiegelbild.

Als ich in die Küche kam, stand Sara am Tisch und hielt den Brief in der Hand. Sie war heute schon die zweite Person, die sich scheinbar mit Lichtgeschwindigkeit bewegte.

»Der ist für dich von Herrn Hazaar«, sagte ich und wartete darauf, dass sie die Veränderung in meinem Gesicht bemerkte.

»Aha«, meinte sie abwesend und drehte den Brief um, um ihn zu öffnen. Beim Anblick des Siegels setzte sie sich auf den Stuhl, der neben ihr stand.

»Was ist denn, Mama?«, fragte ich besorgt.

»Ach, nichts, das Meeting war nur sehr anstrengend«, sagte sie ernst.

Endlich blickte sie zu mir auf und ich dachte, dass sie jetzt bestimmt irgendwie überrascht sein würde, aber nichts dergleichen.

»Siehst du denn nichts?«, fragte ich ärgerlich. Sie war doch sonst so aufmerksam, wenn es um mich ging, und bemerkte jede Kleinigkeit, was mich manchmal nervte. Ohne mich weiter anzuschauen, öffnete sie den Brief.

»Meine Augen …?«, sagte ich extra deutlich, zeigte demonstrativ mit beiden Fingern darauf und beugte mich sogar zu ihr herunter. »Ich trage Kontaktlinsen und die Augenfarbe hat sich verändert, schau mal.«

Erst jetzt sah sie mich an, doch sie schien nicht erstaunt zu sein.

»Ja, man kann nichts sehen«, murmelte sie vor sich hin.

»Was meinst du denn damit?«

»Ach, nichts.« Ihr Gesicht zeigte keinerlei Regung. »Wann sollen wir denn wieder zu Herrn Hazaar?«

»Mittwoch in zwei Wochen.« Ich kramte in meinem Rucksack, der noch in der Küche stand, und reichte ihr den Terminzettel. »Hier.«

Sie las kurz, was auf dem Papier stand, und nickte. »Okay, den Termin werde ich mir auf jeden Fall freihalten, egal was bei der Arbeit los ist.«

»Wie lief denn dein Meeting?«, fragte ich, aber sie antwortete nicht sofort. Hatte es Probleme gegeben? War sie deshalb so abwesend? »Ging es um was Wichtiges?«

»Ja, schon.« Sie klang nicht besonders überzeugend. »Na, du weißt ja, dass wir seit Kurzem einen neuen Chef haben und er hat eine total andere Art, die Firma zu leiten. Das ist alles etwas gewöhnungsbedürftig.«

»Ist er denn wenigstens nett?«, fragte ich besorgt. Was sie sagte, hörte sich nicht nach einem liebenswürdigen Boss an.

»Doch, das ist er.« Sie stand auf und drehte sich weg. »Ich gehe nur schnell ins Bad. Bin gleich wieder da.«

Ob ihr neuer Chef doch nicht so freundlich war? Ich wollte sie nicht weiter fragen, es schien ihr unangenehm zu sein. Als ich nach dem Brief greifen wollte, der eben noch auf dem Tisch gelegen hatte, war er weg. Sara hatte ihn anscheinend mit ins Bad genommen.

»Herr Hazaar hat dir aber gesagt, dass du die Linsen nicht selbst herausnehmen darfst, oder?«, fragte sie mich mit ernster Miene, als sie wieder in die Küche kam.

»Ja, hat er. Warum fragst du?«

»Er hat in dem Brief geschrieben, dass du das auf gar keinen Fall machen darfst. Das würde deinen Augen schaden.«

»Schon klar, ich weiß, Mama. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie ich die Dinger rausnehmen und wieder einsetzen soll«, sagte ich kopfschüttelnd. »Ich bin echt froh, wenn er das übernimmt.«

Das schien sie einigermaßen zu beruhigen. Ich berichtete ihr von meinem Besuch bei Herrn Hazaar, hatte aber das Gefühl, dass sie mir nicht richtig zuhörte. Es schien sie noch etwas anderes zu beschäftigten und ich war mir sicher, dass es mit ihrer Arbeit zu tun hatte.

Der nächste Tag war durchwachsen.

Wie ich vermutet hatte, war ich das Gespräch des Tages. Meine Mitschüler überhäuften mich mit einer Menge blöder Bemerkungen, die ich möglichst schnell wieder vergessen wollte. In der großen Pause liefen mir auch noch Kris und ein paar andere Jungs aus seiner Klasse über den Weg. Ich versuchte vergeblich, mich hinter der Tür meines Spindes zu verstecken, aber er hatte mich schon gesehen.

»Hallo Elisa«, rief er, als er näher kam. »Wow, du siehst so anders aus.« Er trat einen Schritt zurück und musterte mich. »Wo hast du denn deine Brille gelassen?«

Ich schluckte – war das unangenehm! Ich wollte mich einfach umdrehen und weggehen, aber er stellte sich mir in den Weg.

»Ohne Brille siehst du gar nicht so schlecht aus«, sagte er und verschränkte seine Arme vor der Brust.

Ich fand echt ätzend, was er da abzog. Mit zusammengekniffenem Mund funkelte ich ihn an und merkte aus den Augenwinkeln, wie die anderen Jungs grinsten. Das war so peinlich.

»Nicht, dass du vorher nicht hübsch warst, aber so gefällst du mir viel besser«, sagte er einschmeichelnd.

»Danke«, stotterte ich und ärgerte mich sofort darüber. Wenn das ein Kompliment sein sollte, war es nicht bei mir angekommen. Ich fand es nur doof, was er da von sich gegeben hatte, und dann bedankte mich auch noch dafür. Offenbar war ich nicht mehr ganz dicht. So etwas war mir noch nie passiert.

»Ich muss jetzt los«, sagte ich schnell, ehe er mich weiter vollquatschen konnte, und lief mit hochgezogenen Schultern zum Unterrichtsraum, in dem ich gleich Mathe hatte.

In der Mathestunde konnte ich mich kaum konzentrieren, weil mir dauernd die Worte durch den Kopf gingen, die Kris zu mir gesagt hatte. Ich gefiel ihm ohne Brille noch besser als vorher? Hieß das, dass er sich für mich interessierte?

So ein Quatsch, schalt ich mich selbst. Und wieso machte ich mir überhaupt Gedanken darüber?

Als mich der Mathelehrer nach dem Lösungsweg für die Aufgabe fragte, den er an der Tafel erklärt hatte, starrte ich ihn nur wortlos an, was mir gleich wieder blöde Kommentare meiner Mitschüler einbrachte. Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst, aber das funktionierte nicht. Ich hakte das Ganze als weiteren Punkt meiner Liste der Peinlichkeiten ab, von denen ich schon einige gesammelt hatte. Und ich schwor mir, keinerlei Gedanken mehr an Kris zu verschwenden.

Kapitel 5

Ich kam erstaunlich gut mit den Kontaktlinsen klar. Was seltsam war, da es bei mir gewöhnlich eine Weile dauerte, ehe ich mit einer neuen Sache zurechtkam. Ich trug sie heute erst den dritten Tag und vermisste meine Brille überhaupt nicht, weshalb ich die auch nicht wie geplant beim Optiker abgeholt hatte. Meine Mitschüler hatten nach zwei Tagen das Interesse daran verloren, mich zu hänseln. Es war also alles in Ordnung.

Wären da nicht die Träume gewesen, die mich seit zwei Nächten heimsuchten. Beide Male träumte ich von einer Höhle, in der ich auf einen Mann und eine Frau traf, die mir anscheinend unbedingt etwas sagen wollten. Nach dem ersten Mal machte ich mir noch keine Gedanken, aber als sich der Traum in der zweiten Nacht wiederholte, fand ich es seltsam. Es war nicht so wie sonst, dass ich nach dem Aufwachen schon fast alles vergessen hatte. Der Traum verfolgte mich den ganzen Tag und am Abend wusste ich immer noch jedes Detail.

Außerdem machte sich in mir ein eigenartiges Gefühl breit, wenn ich an den Traum dachte. Ich verspürte eine Sehnsucht, die ich nicht einordnen konnte. Es fühlte sich an, als hätte ich irgendetwas gefunden und sofort wieder verloren.

Das alles schwirrte den ganzen Tag über in meinem Geist herum und brachte mich noch mehr durcheinander, als ich es sonst schon war. Der einzige Ort, an dem Ruhe in meinen Kopf einkehrte, war das Gewächshaus. Wenn ich nach den Bäumchen sah und mit ihnen sprach, verlor sich das Chaos in meinem Inneren. Ich erzählte ihnen von meinen Träumen, doch seltsamerweise reagierten sie nicht darauf. Trotzdem gaben sie mir ein Gefühl von Geborgenheit, das mir guttat. Allerdings konnte ich nicht den ganzen Tag dortbleiben, denn es war Februar und frostig kalt und außerdem musste ich ja zur Schule gehen. Also ertrug ich wohl oder übel das Gewirr in meinem Kopf.

Am nächsten Morgen war Samstag und statt vom Wecker, der mich die Woche über aus dem Schlaf riss, erwachte ich von meinem eigenen Aufschrei. Ich schnellte hoch und mein Herz klopfte wie wild. Ich hatte ihn wieder gehabt, diesen Traum, aber zum Schluss war er anders gewesen als die beiden Nächte zuvor.

Vor mir tauchte eine fremde Landschaft auf, wie ich sie nur aus Reiseberichten aus dem Fernsehen kannte. Es gab Berge, herrliche Wälder und riesige Seen, aber alles war in Nebel getaucht. Ich schien darüber hinweg zu fliegen. Nach einer Weile landete ich am Fuß eines teilweise bewaldeten Berges und ging los, bis sich vor mir eine Öffnung im Felsen auftat, durch die ich eintrat.

Es war stockdunkel, aber ich fand mich zurecht und lief einen Tunnel entlang, der stetig bergauf führte, bis ich in eine riesige Höhle kam, die von Fackeln an den Wänden beleuchtet wurde. Auch hier waberte dicker Nebel, sodass ich kaum etwas erkennen konnte.

Dann hörte ich wieder die Stimmen, die mir so seltsam vertraut waren. Der Mann und die Frau sprachen abwechselnd, aber ich verstand sie nicht. In dem hohen Gewölbe schallten Echos durch den Nebel. Alle gesprochenen Worte kamen hundertfach zurück und überlagerten sich so, dass mir die Ohren schmerzten. Ich musste sie mir mit den Händen zu halten. Die Geräusche prasselten auf mich ein, als würden Felsbrocken von der Decke stürzen. Ich duckte mich auf den Boden und zog den Kopf ein. Plötzlich wurde es dunkel um mich und die Stimmen verhallten. Das Donnern um mich herum verwandelte sich in eine Leere, die regelrecht schmerzte. Ich fühlte mich furchtbar, als hätte man mir etwas weggenommen, und ich weinte lauthals.

Bis dahin war mir der Traum vertraut und normalerweise würde ich jetzt aufwachen, aber heute kam es anders. Der Nebel verfärbte sich rötlich und ein mattes Licht erhellte ihn. In einiger Entfernung tauchten die Silhouetten von zwei unterschiedlich großen Gestalten auf. Ich nahm verzerrte Stimmen wahr, die schnarrend zu mir herüberwehten. Sie klangen anders als die aus den vorherigen Träumen. Plötzlich fing ich ein paar undeutliche Fetzen auf, die mir nichts sagten.

»Du … Kontakt … mir wichtig.«

»… warum muss … nicht gut …«

»… brauche … hörst du … Auskunft … Mutter …«

Die beiden Gestalten kamen näher und ein aufdringlicher, süßlich herber Geruch schwappte zu mir herüber. Ich wollte wegrennen, aber das klappte nicht, denn ich schien am Boden festgeklebt zu sein. Als die Gestalten mich fast erreicht hatten, kribbelte mein ganzer Körper. Ich bekam keine Luft mehr. Dann brach alles ab und ich erwachte schreiend.

Sara wollte ich davon nichts erzählen, sie schien im Moment auch ohne mich genug Probleme zu haben. An diesem Wochenende lief sie ungepflegt durch die Wohnung, was ich gar nicht von ihr kannte. Sie war schon seit Tagen nicht mehr beim Joggen gewesen und am Samstag ging sie nicht ins Fitnessstudio, was sonst immer an der Tagesordnung war.

Sara war sehr sportlich, wodurch sie sich deutlich von mir unterschied. Tatsächlich war das eines der wenigen Dinge, woran ich definitiv erkennen konnte, dass ich nicht mit ihr verwandt war. Sie gab sich große Mühe, mich dafür zu begeistern, aber ohne Erfolg. Ich hätte mir lieber die Hände gebügelt, als mich stundenlang sinnlos mit irgendeiner Sportart abzuquälen.