7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Aber seid vorsichtig in London. Die Stadt frisst Dutzende wie Euch zum Frühstück und spuckt die Knochen auf ihre Gassen.« Im Elisabethanischen London können Geheimnisse tödlich sein und vor allem ihres: Die junge Alice verkleidet sich als Mann, um ihrem gewalttätigen Ehemann zu entkommen. Ihre Flucht führt sie nach Southwark, einen Vorort Londons. Hier, in der Welt der Theater und Bordelle, beginnt Alice ein neues Leben. Dank der Unterstützung des Autors Christopher Marlowe wird sie Schauspieler im Rose Theatre. Durch ihre Maskerade gefährdet sie aber nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das des Mannes, in den sie sich verliebt. Denn Alices Gemahl ist nicht bereit, sie aufzugeben ... Dieser Titel erschien vormals unter „Geheimnisse der Gaukler“.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

»Aber seid vorsichtig in London. Die Stadt frisst Dutzende wie Euch zum Frühstück und spuckt die Knochen auf ihre Gassen.«

Im Elisabethanischen London können Geheimnisse tödlich sein und vor allem ihres: Die junge Alice verkleidet sich als Mann, um ihrem gewalttätigen Ehemann zu entkommen. Ihre Flucht führt sie nach Southwark, einen Vorort Londons.

Hier, in der Welt der Theater und Bordelle, beginnt Alice ein neues Leben. Dank der Unterstützung des Autors Christopher Marlowe wird sie Schauspieler im Rose Theatre.

Durch ihre Maskerade gefährdet sie aber nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das des Mannes, in den sie sich verliebt. Denn Alices Gemahl ist nicht bereit, sie aufzugeben ...

Dieser Titel erschien vormals unter »Das Shakespeare Geheimnis«.

Über Christiane Lind

Christiane Lind, geboren 1964, ist Sozialwissenschaftlerin und wuchs in Niedersachsen auf. Nach Zwischenstationen in Gelsenkirchen und Bremen lebt sie heute mit ihrem Ehemann und fünf Katern in Kassel. Bei atb ist ihr Roman »Die Heilerin und der Feuertod« lieferbar; 2015 erschien »Die Medica und das Teufelsmoor«.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

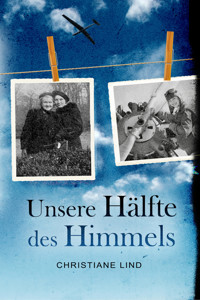

Christiane Lind

Die Gräfin und das Shakespeare Vermächtnis

Historischer Roman

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Dramatis personae, in der Reihenfolge ihres Auftretens

Prolog – Die Fahrenden

1. Akt – Die Welt des Theaters

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

2. Akt – Flucht vor der Pest

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

3. Akt – Rückkehr

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Epilog – Ende gut, alles gut

Glossar

Historische Hintergründe – Literaturempfehlungen

Hintergrund I: Das Theater im elisabethanischen England

Hintergrund II: Marlowes Tätigkeit als Spion

Hintergrund III: Die wahre Urheberschaft von Shakespeares Stücken

Hintergrund IV: Geld, Löhne und Preise

Danksagung

Impressum

Dramatis personae, in der Reihenfolge ihres Auftretens

Alice Harcourt Kaufmannstochter

Nathaniel Harcourt ihr Vater, Kaufmann mit Wunsch nach Höherem

Grace Harcourt Alices Mutter

Millicent Alices Amme und ihre Vertraute

Tobias Harcourt Alices Bruder, neun Jahre älter

John Harcourt Alices Bruder, sechs Jahre älter

Stephen Compton Edelmann, den Alice heiratet

Autoren und Schauspieler

William Shakespeare* Handschuhmacher und Kaufmann, der Schauspieler werden will

Christopher Marlowe* Autor und Spion

Philip Henslowe* Eigentümer des The Rose Theatre

James Burbage* Eigentümer des The Theatre

Augustine Phillips Schauspieler

Bridget SnellKostümnäherin

Charles Oken Schauspieler

Cuthbert Burbage Schauspieler

Daniel LittonBoy Actor, Junge, der die Frauenrolle spielt

Edward (Ned) Alleyn* Schauspieler, Anführer der Admiral’s Men

Emma ParrisGeorges Gemahlin, Kostümnäherin

Francis ParrisGeorges und Emmas Sohn

George ParrisSchauspieler

James Kent Schauspieler

Richard Burbage* Schauspieler

Richard Jones* Schauspieler

Richard Tarlton* Clown

Robert Wilson* Schauspieler

AchatesMarlowes Kater

Hofstaat und Spione

Robert Cecil*Mitglied des Privy Council und Vertrauter der Königin

Robert Devereux*2. Earl of Essex, Liebling der Königin

Thomas WalsinghamLandedelmann, Neffe Francis Walsinghams und Freund Marlowes

Henry Wriothesley*3. Earl of Southampton

Richard Baines*Spion im Auftrag Essex’

William Corkine*Mann aus Canterbury

William Danby* Coroner of the Queen’s Household

Ingram Frizer*Bediensteter Thomas Walsinghams, zwielichtig

Nicholas Skeres*Spion

Robert Poley*Spion

Eleanor Bull*Wirtin eines ehrbaren Gasthauses

Prolog Die Fahrenden

Stratford-upon-Avon, 1587

Der Tag, an dem das Theater nach Stratford-upon-Avon kam, brachte Alice größtes Glück und tiefste Enttäuschung. Zu ihrer Überraschung hatte ihr Vater, wohlsituierter Kaufmann und im kommenden Jahr wohl Bürgermeister von Moreton-in-Marsh, ihr erlaubt, das Schauspiel zu sehen.

»Aber nur, wenn du dich benimmst, wie es einem Mädchen ziemt«, hatte ihr Vater gesagt und die übliche sorgenvolle Miene gezeigt, mit der er die Narrheiten seiner Tochter begleitete. »Ich möchte nicht hören, dass du unseren guten Namen entehrst.«

»Selbstverständlich, Vater«, flüsterte Alice und hielt den Kopf gesenkt, damit er ihre rebellischen Gedanken nicht an ihrem Gesicht ablesen konnte. Zum großen Verdruss ihrer Eltern benahm sich ihre einzige Tochter nicht so, wie man es von einem Mädchen erwartete, sondern stellte mit ihren Streichen und Abenteuern ihre beiden Brüder in den Schatten. »Ganz wie es Euch gefällt.«

Weil ihr Vater jedoch weder Alice noch ihren Brüdern vertraute, gab er ihnen Millicent mit, ihre alte Amme, die Alice von Herzen liebte. Da Millicent nicht gut zu Fuß war, durften sie in Vaters Wagen reisen, der sonst wichtigen Geschäftsfahrten vorbehalten war. Alices ältester Bruder Tobias, der letzten Monat seinen vierundzwanzigsten Geburtstag gefeiert hatte, durfte neben Ralph, dem Wagenlenker, sitzen. Das ärgerte Alice sehr, war dies doch der beste Platz. Sie jedoch musste es sich mit dem einundzwanzigjährigen John und ihrer alten Amme hinten auf dem Wagen bequem machen. Stroh und Kissen sorgten dafür, dass die Reise angenehm verlaufen sollte. Für Alice jedoch verging die Fahrt viel zu langsam.

Seitdem sie aus Moreton-in-Marsh abgefahren waren, zappelte Alice hin und her, schaute nach rechts und nach links, als könnte sie dort etwas Spannendes erspähen. Als wollte es ihr gelingen, die reisende Schauspieltruppe zu entdecken.

»Kind, nun setz dich endlich ruhig hin.« Millicent schüttelte den Kopf. »Man könnte meinen, du wärst erst fünf und keine fünfzehn Jahre alt.«

Dermaßen zurechtgewiesen, setzte Alice sich gerade auf und legte die Hände in den Schoß, so wie es sich für ein sittsames Mädchen gehörte. Wenn selbst Millicent ihr einen Rüffel erteilte, würde ihr Benehmen Vater und Mutter bestimmt verärgern. Das durfte nicht geschehen. Für das Theater würde Alice sich anstrengen, ihren Eltern zu gefallen. Die Erwartung ließ ihr jedoch keine Ruhe.

»Millicent, hast du schon einmal ein Bühnenstück gesehen?«

»Nein.« Die Amme schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre gestärkte weiße Haube verrutschte, was Millicent sofort in Ordnung brachte. Unordnung konnte sie überhaupt nicht leiden, wie Alice nur zu gut wusste. »Ich hätt auch sterben können, ohne eins zu erleben.«

»Warum?« Das vermochte Alice nun gar nicht zu verstehen. Wie konnte man nicht neugierig sein auf dieses Vergnügen, von dem sie schon so viel gehört hatte. Jahrelang hatte sie befürchtet, niemals Schauspieler auf einer Bühne sehen zu können, weil es selbst die herumvagabundierenden Kompanien nicht nach Moreton-in-Marsh zog. Dafür war Alices Heimatstadt zu klein, obwohl sie eine Marktstadt war. Einem wichtigen Handel, den ihr Vater tätigen wollte, hatte Alice es zu verdanken, dass ihre Familie nach Stratford-upon-Avon reiste, wo sich nun endlich ihr Wunsch erfüllen würde. Hoffentlich enttäuschen sie mich nicht, dachte Alice und knetete ihre Unterlippe mit den Zähnen, wie stets, wenn Unruhe sie plagte.

»Alice. Eine Lady tut so etwas nicht!« Millicent tappte ihr mit zwei Fingern an die Wange. Sanft, aber bestimmt. »Du bist bald in dem Alter, wo du heiraten kannst, und benimmst dich noch immer wie ein Kind.«

»Entschuldige.« Alice senkte den Kopf. »Heiraten will ich nicht. Niemals.«

»Ach Kind«, erwiderte Millicent und seufzte. »Wie kannst du so etwas nur sagen? Es ist die Bestimmung einer Frau, Gemahlin und Mutter zu werden.«

»Ich werde Stücke schreiben.« Die Vorstellung, heiraten zu müssen, sagte Alice überhaupt nicht zu. »Oder Gedichte. Das ist mein Ziel.«

»Ach, Kleines.« John schüttelte den Kopf. »Niemals würde Vater das zulassen.«

»Daran ist nur Mutter schuld«, ließ sich Tobias’ tiefe Stimme vernehmen. Er wandte sich halb zu ihnen um, sodass sein kantiges Profil mit der geraden, markanten Nase unter den tiefbraunen Haaren deutlich zu sehen war. »Alice hätte niemals lesen und schreiben lernen sollen. Eine Frau braucht das nicht.«

Was weißt du schon davon, was eine Frau braucht?, dachte Alice, war jedoch klug genug, die Frage für sich zu behalten. Tobias war zuzutrauen, dass er sie bei ihrem Vater anschwärzte, der ihr dann das Theater verbieten würde. Aber ganz gewiss würde Alice die Worte ihres Bruders nicht ungestraft lassen. Eine Maus würde sie fangen und ihm in die Kammer setzen. Dann würde man bald hören, wer da kreischte wie ein Mädchen. Der Gedanke an ihre Rache ließ sie lächeln.

»Tobi, sei lieber vorsichtig.« John beugte sich vor und zauste durch Alices hellbraunes Haar. Sie zog den Kopf weg, obwohl er der Einzige war, bei dem sie diese Geste ertrug. »Ich kann unserem Schwesterchen an der Nasenspitze ansehen, dass es Rachepläne ausheckt.«

»Das soll es mal versuchen.« Nun drehte sich Tobias noch weiter zu ihnen um. Er musterte Alice, die sich bemühte, ein gleichmütiges Gesicht aufzusetzen. »Wenn du ins Theater willst, benimm dich besser.«

»Stimmt es, dass wir vorher die Comptons treffen?« John legte den Kopf ein wenig schief, so wie stets, wenn er eine Frage stellte, deren Antwort er bereits kannte. Ohne dass ihre Brüder es auch nur im Geringsten ahnten, beobachtete ihre kleine Schwester sie sehr genau, um ihre Schwachstellen zu entdecken. Als einziges Mädchen und um Jahre jünger hatte sie Strategien entwickeln müssen, sich Respekt zu verschaffen. »Was Vater von denen will? Nur weil sie einen Titel haben …«

»Du kennst Vater doch.« Tobias wandte seine Aufmerksamkeit von Alice weg und John zu. Er hob die Hände. »Er ist nicht damit glücklich, ein wohlhabender Kaufmann zu sein. Ohne einen Adelstitel in der Familie wird er nie zufrieden sein.«

Wie will er den Titel erhalten?, wollte Alice fragen, als sie sich Johns Blick bewusst wurde. Mitleid lag darin und Bedauern. Wusste ihr Bruder etwas, von dem sie nichts ahnte? Bevor sie ihn fragen konnte, sprach John bereits wieder mit Tobias.

»Kennst du Stephen Compton gut? Ihr wart doch zusammen in Cambridge.« Obwohl John sich bemühte, die Frage beiläufig zu stellen, erkannte Alice seine Anspannung. Die verriet ihr Lieblingsbruder, indem er seine Schulterblätter zusammenzog. »Man hörte ja so einiges über ihn.«

»Ich kannte ihn kaum.« Tobias log, wie Alice sehr wohl bemerkte. Mit Daumen und Zeigefinger seiner linken Hand zupfte er an der Daumenhaut der rechten Hand. Alice schauderte. Was mochte mit Stephen Compton nicht stimmen, dass ihr mutiger Bruder, der sich vor nichts fürchtete außer vor Mäusen, so unruhig war? »Ich legte auch keinen Wert darauf, ihn näher kennenzulernen. Er trieb sich mit Kerlen wie Kit Marlowe herum.«

»Du weißt, dass er mit …«, begann John, doch Tobias unterbrach ihn rüde: »Da ist noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen. Also schweig still und mach nicht die Pferde scheu.«

Von Tobias’ Ausbruch überrascht, wechselten Alice und John einen Blick und schauten dann zur Seite, als wollten sie beide nicht erfahren, was ihr Gegenüber dachte. Den Rest ihrer Reise verbrachten sie in einem unbehaglichen Schweigen, das nicht einmal Millicent zu unterbrechen wagte.

Endlich waren sie an dem Gasthof angekommen, in dem ihre Eltern sie bereits erwarteten. Flüchtig umarmte Alice ihre Mutter und reichte ihrem Vater die Hand zum Gruß. Ihr ganzes Sinnen und Trachten galt dem Theater, das sie bereits vom Wagen aus erspäht hatte. Eine Bühne aus Holz, drei bunt bemalte Fuhrwerke mit Kostümen und Requisiten. Am liebsten wäre sie von ihrem Reisegefährt gehüpft, hätte den Rock geschürzt und wäre dorthin gelaufen, aber das ziemte sich nicht. Als Strafe hätte ihr Vater ihr sicher den Theaterbesuch verboten, sodass Alice sich von ihrer besten Seite zeigte, als sie die Gäste ihres Vaters begrüßte.

Die Familie Compton bestand aus einem rundlichen, überaus prächtig gekleideten Mann, seiner hageren Ehefrau, deren Gewand eher an den Königshof als in das beschauliche Stratford-upon-Avon gepasst hätte, und Stephen, nach dem John gefragt hatte. Hochgewachsen war er, im gleichen Alter wie Tobias, mit flachsblonden Haaren und wasserhellen Augen, die Alices Blick auswichen. Obwohl seine Züge ebenmäßig waren, hätte sie ihn nicht gut aussehend genannt. Vielleicht lag es an den dunklen Schatten unter seinen Augen oder an dem harten Zug um seinen Mund. Möglicherweise lag es auch daran, dass er sie von oben bis unten musterte, als wäre sie eine Stute, die er kaufen wollte. Was es auch sein mochte, Alice war sich gewiss, dass sie die Bekanntschaft mit diesem Herrn nicht vertiefen wollte.

Unglücklicherweise hatte man sie jedoch beim Essen neben ihn gesetzt, sodass sie gute Miene zum bösen Spiel machen und sich mit ihm unterhalten musste.

»Werdet Ihr nachher ebenfalls das Schauspiel besuchen?«, war die einzige Frage, die ihr einfallen wollte, und sie konnte nur hoffen, dass ihre Eltern, die Alice beobachteten, damit einverstanden waren.

»Nein, diese Dorffeste sind mir zuwider«, antwortete Stephen Compton, während er seine Suppe schlürfte. »Ein billiges Vergnügen für Menschen, die wenig von Kultur verstehen.«

So wie ich, dachte Alice, die sich auf die Zunge beißen musste, um ihm keine passende Antwort entgegenzuschleudern. Wäre sie allein gewesen, wäre sie nun aufgestanden und hätte sich einen angenehmeren Gesprächspartner gesucht, doch hier musste sie ihren Eltern gehorchen. Was nur konnte sie diesen arroganten Besserwisser fragen?

»Ihr bevorzugt andere Zerstreuungen? Die Jagd möglicherweise?« Auch wenn Alice nichts davon hielt, harmlose Tiere zu töten, so wusste sie doch, dass dies in den besseren Kreisen als geziemendes Vergnügen galt. »Oder spielt Ihr Tennis?«

»Beides«, antwortete er in einem Ton, dass Alice sich fühlte wie ein Dorftrampel. »Beides kann ich jedoch nur in Abingdon angemessen pflegen. In London sehe ich mir auch Bären- und Stierhatz an.«

Obwohl Alice innerlich schauderte, blieb sie freundlich. »Seid Ihr oft in London? Dorthin möchte ich unbedingt einmal reisen.«

Die gewaltige Stadt verhieß Abenteuer und Zerstreuung, wie Alice sie in ihrem beschaulichen Heimatort niemals erleben würde. Täglich sollte man dort Theaterstücke zu sehen bekommen – in Gaststätten, aber auch in festen Theatern, die allein zu diesem Zweck erbaut worden waren. So sehr Alice auch bettelte und flehte, ihr Vater erlaubte ihr nicht, die große Stadt zu besuchen. London wäre kein angemessener Ort für eine junge Lady, lautete stets seine ablehnende Antwort. Und ihren Wunsch, Stücke zu schreiben oder auf der Bühne zu stehen, tat Alices Vater als Hirngespinst seiner verwöhnten Tochter ab, wie sie nur zu gut wusste.

»Täuscht Euch nicht. Die Stadt ist voller Pöbel.« Stephen Compton hatte sich nun doch zu einer Antwort bequemt. Er nahm sich erneut eine große Portion von dem Braten, den der Gastwirt als zweiten Gang aufgetischt hatte, und bot Alice davon an, die dankend ablehnte. »Es ist kein Ort, an den ein Mann seine Gemahlin führen würde. Und man muss die Pest fürchten.«

Nun wollte Alice beileibe kein Gesprächsgegenstand mehr einfallen, mit dem sie diesen Herrn unterhalten könnte. Glücklicherweise schien ihm das nicht aufzufallen. Mit lautstarkem Schmatzen widmete er sich dem Pudding, der als Nachtisch gereicht wurde.

»In London habe ich ein festes Theater besucht«, sagte Stephen Compton, dessen ölige und nasale Stimme Alice genauso unangenehm war wie die Blicke, mit denen er sie anschaute. So gierig, dass Alice sie auf ihrer Haut zu spüren meinte. »Dort kann man auf Stühlen auf einer Galerie sitzen. Natürlich nur, wenn man es sich leisten kann.«

Obwohl sie sich vorgenommen hatte, nicht weiter mit ihm zu reden, siegte Alices Neugier. »Ist es teuer, sich ein Stück anzuschauen?«

»Wenn Ihr mit den billigen Plätzen vorliebnehmen wollt, wo der Pöbel sich sammelt, dann zahlt Ihr einen Penny.«

»Habt Ihr die Queen’s Men schon einmal spielen gesehen?« Nun konnte ihr Nachbar sich Alices Aufmerksamkeit gewiss sein. Was für ein Glück, dass sie neben ihm sitzen durfte, auch wenn er ihr auf den ersten Blick nicht gefallen hatte. »Man sagt, dass Lord Walsingham persönlich die Truppe zusammengestellt hat.«

»Ach, Walsingham, der alte Mohr«, erklärte Stephen Compton dermaßen lakonisch, als würde er täglich mit dem gefürchteten Meister der Spione speisen, dessen Ruhm sogar ins beschauliche Moreton-in-Marsh gedrungen war. »Auch er wird hemmungslos überschätzt. Genau wie Burghley.«

»Aha«, konnte sie nur antworten, weil ihr die höfische Politik fremd war. Ihrem Nachbarn hingegen schienen alle wichtigen Menschen Londons gut Freund zu sein. Wahrscheinlich wollte ihr Vater deshalb Stephen Comptons Gunst gewinnen.

»Was schaut Ihr Euch an?«, fragte ihr Nachbar, dessen plötzliches Interesse Alice dermaßen überraschte, dass sie stutzte.

»The History of the Two Valiant Knights, Sir Clyomon Knight of the Golden Shield, Son to the King of Denmark, and Clamydes the White Knight, Son to the King of Swabia«, sagte sie nach einer kleinen Pause. »Ein Ritterdrama, wie man mir sagte.«

»Das lässt bereits der elendig pompöse Titel vermuten«, belehrte sie Stephen Compton dermaßen von oben herab, dass Alice ihm am liebsten einen Knuff verpasst hätte.

Bevor Alice sich eine passende Antwort überlegen konnte, stand John neben ihr. »Kleines, wenn wir den Anfang nicht verpassen wollen, müssen wir nun gehen.«

Überrascht bemerkte Alice, wie ihr Vater ihrem Bruder einen zornigen Blick zuwarf, als hätte dieser etwas Dummes gesagt. Oder als hätte John sich in die Pläne seines Vaters eingemischt. Was das wohl zu bedeuten hatte? Doch die Antwort war Alice nicht wichtig. Schließlich durfte sie nun endlich das Theater erleben.

Sie erhob sich und nickte ihrem Tischnachbarn zu: »Ich danke Euch für das Gespräch und hoffe, dass wir uns wiedersehen.«

Hoffentlich glühten ihre Ohren und Wangen nicht, weil sie eine dermaßen dreiste Lüge ausgesprochen hatte. Mochte Stephen Compton noch so viel über London wissen, seine herablassende Art hätte über kurz oder lang ihren Widerspruchsgeist geweckt.

»Da bin ich mir sicher«, antwortete Stephen Compton mit einem Lächeln, das Alice schaudern ließ. »Sehr sicher sogar.«

»Was hat er damit gemeint?«, fragte sie John, während sie beide mit Tobias und Millicent zu dem Platz gingen, an dem die Bühne aufgebaut war. Ihre Eltern waren sich zu fein für diese Art der Unterhaltung, wie ihre Mutter gesagt hatte. »Dass wir uns sicher wiedersehen?«

»Ach, das sagt man doch so. Das weißt du doch.«

Wieder konnte Alice ihrem Bruder ansehen, dass er log. Bevor sie ihm das zum Vorwurf machen konnte, erspähte sie das Theater, und alles andere war vergessen. Auch wenn der Boden aus rohen Brettern gezimmert war und nur ein Tisch, ein Thron aus Holz, bemalt mit goldener Farbe, und eine Krone die Illusion eines Königreichs wecken sollten, war Alice gefangen, sobald der erste Schauspieler die Bühne betrat. Sicher, sie hatte schon Schauspiele gesehen, bei denen die Zunftmänner in bunten Kostümen Kaiser und Könige gespielt hatten, ja selbst Kaiserinnen und Königinnen. Aber diese Aufführungen hatten nie so einen Zauber entfaltet wie das Stück, dem Alice gebannt folgte. Möglicherweise, weil sie zu Hause immer den Zimmermann hinter dem Königskostüm erkannt oder weil er andere Worte gesprochen hatte. Worte, die weniger mächtig und magisch wirkten. Atemlos lauschte sie diesen Männern, die eine eigene, fabelhafte Welt erschufen. Mit offenem Mund folgte sie dem Geschehen, unfähig, ihren Blick abzuwenden oder auf den Spott ihrer Brüder einzugehen, deren Worte sie wie das Summen einer störenden Fliege im Hintergrund wahrnahm. Was für Wunder erspähte sie dort oben. Wunder, von denen sie niemals geahnt hatte, dass die Welt sie zu bieten hatte.

»Ist es nicht einfach … das Herrlichste, was ihr bisher gesehen habt?«, flüsterte sie atemlos. Sie musste ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, sonst wäre sie geplatzt. »Sind sie nicht einfach großartig?«

»Schau doch genau hin«, spottete Tobias. Ihr Bruder war bereits zweimal aufgestanden, um sich einen Krug Ale zu holen, was Alice den Schauspielern gegenüber als Affront empfand. »Die Kostüme sind schmuddelig und hundsmiserabel genäht. Das hübsche junge Mädchen ist ein Knabe, dessen Bartflaum nur armselig von Puder überdeckt ist.«

Wie konnte ihr Bruder nur so blind sein? Wie konnte er seine Aufmerksamkeit nur auf das Offensichtliche richten und dabei das Wahrhaftige verpassen? Sicher war Alice nicht so jung und naiv, dass ihr nicht aufgefallen wäre, wie viele Zähne dem ruhmreichen König fehlten. Wie knapp sich sein Wams über dem gewaltigen Bauch spannte, der so gar nicht zu einem Herrscher passen wollte. Wie schlurrend seine Aussprache war, wohl weil er dem Wein zu stark zugesprochen hatte, bevor er die Bühne betrat.

Aber das war alles ohne Bedeutung. Wichtig war der Zauber, der begann, sobald der Dicke seinen Mund öffnete und Worte sprach, so auserlesen und einzigartig, wie Alice sie noch nie vernommen hatte. Worte, die ihr Herz berührten und ihre Seele erhoben, mehr, als es jede Predigt des Pfarrers je vermocht hatte. Alice war gefangen und wünschte sich nur eines – mit den Zauberwesen zu reden, die dieses Wunder zum Leben erweckt hatten.

»Wartet ab, gnädige Damen und Herren, unser Stück wird gleich seinen Lauf nehmen.«

Der rote Samtvorhang, in dem sich deutlich Mottenlöcher erkennen ließen, schloss sich. Von links sprang ein bunt gekleideter Clown auf die Bühne und begann, mit drei Kugeln zu jonglieren, bis plötzlich ein weiß-brauner Terrier von rechts herausgeschossen kam und nach den Füßen des Jongleurs schnappte. Unter lautem Gelächter des Publikums jagte der Clown den Hund und der Hund den Clown quer über die Bühne.

»Richard Tarlton, der Liebling der Königin. Ist er nicht großartig?«, sagte ein bulliger Mann neben Alice und wischte sich Lachtränen aus den Augen. »Viel besser als die Schauspieler.«

Wie konnte er so etwas Dummes nur sagen? Alice enthielt sich einer Antwort, weil ihr Herz sich schwer anfühlte. Sie war den Tränen nah, während alle anderen Menschen sich prächtig zu amüsieren schienen, als der Hund sich auf die Hinterbeine stellte und tanzte.

»Ist es …« Sie wagte kaum, die Frage zu stellen, weil sie die Antwort fürchtete. »Ist es bereits vorbei?«

»Nein, Kleines.« John, nicht ganz so herablassend wie Tobias, zwirbelte Alice durch die Haare. »Nun ist Pause, damit die Schauspieler sich stärken können – so wie wir auch.«

Ihr Bruder stand auf, wohl um sich an einer der Marktbuden etwas zu essen zu holen. Da erwachte Alice wie aus einem Traum. Sie sprang auf und lief John nach.

»Bitte, du musst mit mir zu ihnen gehen und sie all das fragen, was ich wissen will.« Sie zerrte am Hemdsärmel ihres Bruders, der sie abschütteln wollte wie eine lästige Fliege. »Bitte, ich tu auch, was du willst.«

John blieb stehen. Sein Gesicht verzog sich, als würde er nachdenken.

»Für die nächsten zwei Wochen gibst du mir deinen Kuchen.« Johns schmale Gesichtszüge, die Alice immer an ein eifriges Eichhörnchen erinnerten, verzogen sich zu einem breiten Grinsen. »Jeden. Und du darfst dir von der Köchin auch keine neuen holen.«

Alice musste schlucken. Auf Naschwerk zu verzichten erschien ihr ein gewaltiges Opfer. Nur, weil sie ihren Bruder als Anstandsbegleiter brauchte, wenn sie sich den Schauspielern näherte. Allein durfte sie niemals mit diesen fragwürdigen Gestalten sprechen. Ganz zu schweigen davon, was ihre Mutter sagen würde, sollte der zu Ohren kommen, was Alice vorhatte.

»Gut, es gilt.« Sie streckte ihrem Bruder die Hand entgegen. Kuchen würde es immer wieder geben, aber wer konnte schon sagen, wann sich wieder einmal eine Truppe wandernder Schauspieler hierher verirren würde? Schließlich war das großartige London mehrere Tagesreisen entfernt. »Jeden Kuchen.«

»Also komm.« John schüttelte ihre Hand, um Alice dann hinter sich herzuziehen. Vor Aufregung schlug ihr Herz schneller und sie fürchtete, kein Wort herausbringen zu können. »Was willst du von ihnen wissen?«

Alice wollte antworten, aber ihre Kehle war so trocken, dass sie sich räuspern musste. Jetzt oder nie!

»Warum spielen Männer Frauen? Wie wird man Schauspieler? Wer hat das Stück geschrieben? Kann ich den Autor kennenlernen?«, platzte sie heraus, nachdem sie all die Fragen gesammelt hatte, die sie immer schon stellen wollte. »Wo spielen sie in London? Gibt es dort wirklich so viele Theater? Wer ist der fähigste Schreiber? Wer ist der beste Schauspieler?«

»Halt! Halt« John hob die Arme, um Alices Wortschwall zu unterbrechen. »Wie soll ich mir denn all die Fragen merken können? Warum stellst du sie ihnen nicht selbst?«

Alice spürte ihre Wangen brennen. Sicher war sie rot wie die Äpfel im Herbst. Sie senkte den Kopf und flüsterte: »Ich … ich fürchte, dass mir die Worte fehlen werden.«

So dreist und mutig Alice sonst war, so schüchtern konnte sie sein, sobald ihr etwas wahrhaftig wichtig war. Nun, wo sie der Erfüllung ihres größten Wunsches so nahe schien, packte sie die Aufregung. So stark, dass Alice beinahe den Mut verlor. Vielleicht wäre es klüger, alle ihre Fragen im Dunklen zu lassen, damit sie weiter von London und dem Theater träumen könnte. Damit sie ihre Vorstellungen niemals dem Licht der Wirklichkeit aussetzen musste.

»Das wäre ja etwas Neues«, spottete John, aber weil er der gutmütigere ihrer Brüder war, beließ er es bei den wenigen Worten und begleitete Alice schweigend zu den Wagen der Schauspieler.

Enttäuschung stieg in ihr hoch, als sie die Menschen, die ihr eben noch riesig und wunderbar und übermächtig erschienen waren, dort mit ganz alltäglichen Verrichtungen beschäftigt sah. Die schöne Juliana – ein Junge, wohl kaum älter als sie – kratzte sich zwischen den Beinen, als ob ihn dort Flöhe gebissen hätten. Der alte König hob einen Humpen Wein und verschüttete die Hälfte, als er das Getränk gierig herunterstürzte. Ein anderer Schauspieler schlang Hammelbraten so gefräßig in sich hinein, dass Fettflecken sein Wams und seinen Bart verunstalteten. Alice konnte kaum glauben, dass dies wirklich die Menschen waren, die noch vor Kurzem so wunderschöne Worte gesprochen hatten. Traurig wollte sie sich abwenden, doch John schob sie näher an die Gruppe der Schauspieler heran.

»Seid gegrüßt. Meine Schwester ist so begeistert von Euch, dass sie Dutzende von Fragen hat«, rief er so laut, dass alle Gesichter sich ihnen zuwandten. Überrascht versuchte Alice, sich hinter dem Rücken ihres Bruders zu verstecken, doch unbarmherzig zerrte er sie hervor. Verlegen knickste sie und hob kurz den Kopf. Doch die vielen Augenpaare, die sie ansahen, schüchterten sie ein und sie blickte zu Boden. Das würde John ihr noch jahrelang vorhalten, da war sich Alice sicher.

»Komm her, kleine Lady. Robert Wilson bin ich.« Die Aussprache des alten Königs war noch undeutlicher als auf der Bühne, aber immerhin klang seine Stimme freundlich, sodass Alice Hoffnung schöpfte. »Meine Freunde und ich werden uns bemühen, alle deine Fragen zu beantworten.«

Er winkte den jungen Mann zu sich heran, der auf der Bühne einen Prinzen gegeben hatte, und das dermaßen wunderbar, dass Alice die anderen Schauspieler nach seinem Auftritt kaum noch wahrgenommen hatte.

»Das ist Richard. Frag ihn.« Der Alte nickte und widmete sich wieder seinem Wein. »Er steht von Kindesbeinen an auf der Bühne. Seinem Vater James gehört The Theatre in Shoreditch.«

Der Angesprochene trat näher und vollzog eine elegante Verbeugung. Alice stutzte. Richard Burbage – konnte das wirklich derselbe Mann sein, den sie auf der Bühne bewundert hatte? Von Nahem wirkte der Schauspieler klein und gedrungen, jung noch, aber erschöpft, als hätte das Spiel alle Kraft aus ihm gesogen. Eben noch war er Alice wie ein Gigant erschienen, größer als jeder Mann, den sie jemals gesehen hatte. Wie konnte das sein? Sollten die Puritaner recht behalten, die stets predigten, dass das Theater des Teufels wäre und geradewegs ins Verderben und in die Hölle führte?

Oder – und dies hoffte Alice aus vollem Herzen – lag der Zauber in den Worten, die Richard Burbage gesprochen hatte? In den Worten, die ihr Herz berührt, die den Wunsch in ihr erweckt hatten, mehr und mehr dieser Verse zu hören, gar, diese wunderbaren Sätze einmal selbst sprechen und damit zum Leben erwecken zu dürfen?

»Wie seid Ihr Schauspieler geworden?«, stieß sie schließlich hervor. »Wo kann ich lernen, Verse so zu sprechen wie Ihr?«

»Frauen ist das Schauspiel verboten.« Richard Burbage lächelte entschuldigend, aber Alice schien es dennoch, als hätte er mit wenigen Worten ihr Leben und ihre Zukunft zerrissen. »Tut mir leid, my Lady.«

»Bitte, bitte.« Alice konnte kaum weitersprechen, weil ihr Herz so schnell schlug. »Sagt mir dennoch: Was muss ein Schauspieler können?«

»Lesen und schreiben ist nicht schlecht«, mischte sich der Alte ein, den auch ohne sein Bühnengewand noch ein Hauch von Königlichkeit umgab. »Ein gutes Gedächtnis. Singen und tanzen sollte man können. Jonglieren vielleicht.«

Die Grundfertigkeiten des Lesens und Schreibens, ja selbst des Rechnens beherrschte sie. Eine gute Singstimme hatte sie, tanzen konnte sie, jonglieren würde sie sicher lernen können. Möglicherweise war nicht alles verloren. Alice suchte nach Worten, um ihre Hoffnung auszusprechen. Doch dazu kam es nicht.

»Wo spielt Ihr in London, wenn Ihr nicht über die Dörfer reist?«, erklang eine tiefe Stimme hinter Alice. »Welches ist das beste Theater? Wer bezahlt am meisten für Spiel und Drama?«

Überrascht und auch verärgert, dass jemand sich in ihr Gespräch mit den Theaterleuten mischte, drehte sie sich um und musterte den Neuankömmling. Schmal war er, nur von mittelgroßem Wuchs, mit hellbraunen Haaren und einer hohen Stirn, obwohl er wohl erst so alt war wie Tobias. Gekleidet wie ein Kaufmann von mittlerem Wohlstand, wirkte er dennoch selbstgewiss, was Alices Neugier weckte. Sie senkte den Kopf etwas, damit er nicht merkte, wie ihr Blick forschend über ihn glitt. Seine Haltung, sie war es, die ihn größer wirken ließ, als er war. Sehr gerade hielt er den Rücken, den Kopf hoch erhoben, als wollte er der gesamten Welt trotzen. Augen von einem tiefen Braun – aus ihnen schauten Klugheit und der Wunsch, die Enge seines Lebens zu verlassen.

Etwas, das Alice nur zu gut verstehen konnte. Wer war dieser Mann, der ebenso wie sie mehr im Schauspiel zu sehen schien als nur eine Unterhaltung, die einen für eine kleine Weile aus dem Alltag entführte? Sie trat einen Schritt zur Seite, um ihm die Bühne des Gesprächs zu überlassen. John warf ihr einen erstaunten Blick zu, was Alice mit einem Kopfnicken erwiderte. Wenn sie eines in ihrem Leben gelernt hatte, dann das: Man erfuhr so viel mehr und so viel Bedeutenderes, wenn man sich im Hintergrund aufhielt und unauffällig blieb.

»Solltet Ihr nicht bereits früher in Stratford auftreten?«, fragte der Neuankömmling, womit er sofort die Aufmerksamkeit aller Schauspieler auf sich zog. »Wo ist William Knell? Ich habe so viel von ihm gehört.«

»Nun …«, begann Robert Wilson. Die beiden Schauspieler wechselten einen Blick. Der Ältere nickte, sodass der Jüngere weitersprach: »William und John, John Towne, sind in Streit geraten. In Thame. Oxfordshire.«

»Ja?«, fragte der neugierige Mann, sicher ein Einwohner Stratfords. Alice dankte ihm im Stillen dafür, dass er weiterfragte, denn auch ihre Neugier war geweckt worden. »Was ist geschehen?«

»Knell ist tot. Leider.« Richard Burbage zuckte mit den Schultern. »Wir mussten alle Stücke umbesetzen und uns fehlt ein Mann. Sagt, wer seid Ihr, der so viel fragt?«

»Entschuldigt. Ich habe mich noch nicht vorgestellt.« Der Mann zog seinen Hut und vollführte eine elegante Verbeugung. »William Shakespeare ist mein Name.«

1. Akt Die Welt des Theaters

Kapitel 1

Abingdon, März 1592

Alice hatte den Schlag nicht kommen sehen, obwohl sie in den drei langen Jahren ihrer Ehe gelernt hatte, auf jede Bewegung ihres Gemahls zu achten, jede seiner Launen zu erkennen. Heute jedoch hatte nichts in seinem Lächeln sie vermuten lassen, dass er sie prügeln wollte. Wie so oft versuchte sie, ihm wenigstens in Gedanken zu entkommen, wenn sie dem körperlichen Schmerz schon nicht entgehen konnte. Alice krümmte sich zusammen, als seine Faust ihren Magen traf. Niemals schlug Stephen sie ins Gesicht. Sonst hätten andere Menschen erkennen können, was er seiner Frau antat.

Nicht jeden Tag, nicht jede Woche, nicht einmal mit einer vorhersehbaren Regelmäßigkeit, was es für Alice nur noch schlimmer machte. Seit dem Tag ihrer Eheschließung lebte sie in ständiger Angst, dass Stephen sie heute wieder prügeln würde. Zu Anfang hatte sie versucht, sich zu wehren, hatte gekämpft, hatte gekratzt und gebissen, nur um erkennen zu müssen, wie sehr sie ihrem Gemahl unterlegen war. Stephen war hochgewachsen und kräftig, geschult im Kampf – gegen ihn konnte sie nur verlieren.

Da hatte Alice sich, so schwer es ihr auch fiel, auf Betteln und Flehen verlegt, ohne dass es etwas an Stephens Verhalten geändert hätte. Wenn sie weinte, lachte er nur. Wenn sie flehte, äffte er sie spöttisch nach. Wenn sie sich ihm ergab, schlug er sie nur umso mehr.

Die einzige Zeit, in der er sie in Ruhe ließ, waren die kurzen Besuche bei ihrer Familie. Alice hatte sich bemüht, dort Hilfe zu finden, aber Stephen achtete darauf, sie nicht mit ihren Eltern oder ihren Brüdern allein zu lassen. Doch selbst, ohne dass Alice ihren Kummer in Worte fasste, hätte ihre Familie merken müssen, wie sehr sie unter der Ehe mit Stephen litt. Wie sehr sie sich verändert hatte. Alice konnte kaum glauben, dass sie einmal ein lebensfrohes, mutiges junges Mädchen gewesen war, das sich vor nichts fürchtete und der Zukunft voller Zuversicht entgegensah.

Nun war sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Eine abgemagerte junge Frau, die stets mit gebeugtem Rücken durch das viel zu große Haus schlich, die beim kleinsten Geräusch zusammenzuckte und sich kaum noch erinnern konnte, wann sie das letzte Mal gelacht hatte. Wie hatten ihre Eltern ihr das nur antun können? Ihr Vater hatte sie an Stephen Compton verkauft, nur damit er einen Adelstitel in seiner Familie aufweisen konnte. Obwohl ihr Vater wusste, was für ein übler Gesell ihr Gemahl war. Bei einem Besuch seiner Familie in Moreton-in-Marsh hatte Stephen offenbart, wes Geistes Kind er war. Einer Magd hatte er Gewalt angetan. Anstatt ihn des Hauses zu verweisen, hatte Alices Vater der Magd etwas Geld gegeben und sie zu ihren Eltern geschickt.

Alices Weigerung, diesen Unhold als ihren Gemahl in Betracht zu ziehen, hatte ihr Vater mit einer barschen Geste abgewehrt. Ihm war es nur wichtig, den Titel in die Familie zu bekommen und eine große Hochzeitsfeier auszurichten. Alices Glück opferte er ohne zu zögern auf dem Altar seiner Ambitionen. In der Hochzeitsnacht hatte Stephen sie das erste Mal geschlagen, bevor er sich ihr aufgezwungen hatte. Blutend und schluchzend hatte sie danach neben ihrem schnarchenden Gemahl im Bett gelegen und sterben wollen.

Ein Tritt in ihre Seite ließ Alice aufschreien. Sie hatte alles versucht, um die Prügel zu beenden. Stoisches Erdulden, lautloses Weinen, hemmungsloses Schluchzen – es war egal. Stephen schlug so lange auf sie ein, wie er wollte, egal, was sie tat. Alice konnte nur hoffen und beten, dass er sie nicht totschlug. Nicht einmal der Tod ihres gemeinsamen Kindes hatte ihn aufhalten können.

Zwei Jahre hatte es gedauert, bis Alice endlich schwanger geworden war. Nachdem sie ihrem Gemahl die freudige Neuigkeit mitgeteilt hatte, hatte er sie nicht mehr geprügelt. Doch dann, nachdem sich ihr Bauch deutlich gerundet hatte, trank Stephen zu viel. Als hätte sich über Wochen Wut in ihm aufgestaut, schlug er auf sie ein, bis sie sich nicht mehr rühren konnte. In einem Blutschwall war ihr Kind leblos zur Welt gekommen. Da erkannte Alice: Sie musste ihn verlassen oder würde ebenfalls sterben. Seit jenen Tagen, die sie trauernd um ihr verlorenes Kind im Bett zugebracht hatte, dem Tod näher als dem Leben, schmiedete Alice Fluchtpläne. Geschickt musste sie sein, denn auf Beistand konnte sie nicht hoffen.

Das Gesinde wusste von ihren Qualen. Das konnte Alice in deren Gesichtern lesen, aber niemand kam ihr zu Hilfe. Wie sollte es nur weitergehen? Wie lange würde sie es noch ertragen können, ständig in Angst zu leben? In ihrer Verzweiflung hatte Alice sogar darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen, aber die Todsünde schreckte sie. Es musste einen anderen Weg geben. Sie brauchte nur eine winzige Chance, jedenfalls solange noch ein Fünkchen Widerstandsgeist in ihr war. Solange sie sich noch nicht vollends aufgegeben hatte.

»Hast du mich verstanden?« Brutal riss Stephen sie hoch und schüttelte Alice so sehr, dass ihre Zähne klappernd aufeinander schlugen. »Hast du es endlich begriffen?«

»Ja«, flüsterte Alice, ohne zu wissen, was er von ihr einforderte. Sie hatte ihre Gedanken davonziehen lassen, damit es ihrem Gemahl nicht gelang, ihren Geist so zu brechen wie ihren Körper. »Alles, wie es dir gefällt.«

»Gut. Ich werde morgen in den Norden reisen. Bis zu meiner Rückkehr erwarte ich …« Stephens Hände umklammerten ihre Oberarme, als er sie näher an sich heranzog. Alice konnte das schwere Starkbier in seinem Atem riechen. »Komm mit.«

Er zog sie in Richtung seines Schlafgemachs. Nein! Nein! Das würde sie heute nicht ertragen können. Alice versuchte vergeblich, sich aus seinem Griff zu befreien. Stephen war einfach stärker als sie. Ihr Widerstand schien ihn nur noch mehr anzustacheln. Mit Macht warf er sie auf das Bett, sodass ihr einen Augenblick die Luft wegblieb. Mit der linken Hand hielt er ihre Arme über ihrem Kopf gefangen, während seine Rechte ihren Rock hochschob.

Alice schloss die Augen. Sie wünschte sich weg. An einen besseren Ort. Als Stephen in sie eindrang, stöhnte sie vor Schmerz auf, was ihrem Gemahl ein Lachen entlockte. Daraufhin biss Alice die Zähne zusammen und schwieg, in der Hoffnung, dass er bald die Lust verlöre und sie in Frieden ließe. Doch ihre Qualen zogen sich hin. Wieder und wieder stieß ihr Gemahl in ihren Körper, ohne dass sie sich wehren oder ihm entgehen konnte. Wenn sie doch nur den Mut fände, ihn zu töten!

Endlich grunzte Stephen ein letztes Mal und rollte sich von ihr herunter. Nach kurzer Zeit begann er zu schnarchen. Das war die Gelegenheit, auf die sie gewartet hatte. Wenn sie jetzt eines der Kissen nahm und es auf sein Gesicht presste, könnte es ihr sicher gelingen, Stephen zu ersticken. Er war angetrunken, müde und sicher kaum in der Lage, sich zu wehren. Alice zwang ihrem schmerzenden Körper dazu, sich zu erheben. Sie ergriff das Kissen und hob es hoch über ihren Kopf. Zorn stieg in ihr auf. Hass auf den Mann, der sie seit drei Jahren misshandelte, der ihren Körper und ihre Seele folterte. Der ihr gemeinsames Kind ermordet hatte.

Vorsichtig, um ihren Gemahl nicht aufzuwecken, senkte sie das Kissen herab. Ihre Arme begannen zu zittern; ihr gesamter Körper bebte. Mit einem leisen Aufschrei der Enttäuschung warf Alice das Kissen zur Seite und ließ sich auf das Bett fallen. Sie konnte es einfach nicht. Sie konnte selbst ihrem furchtbaren Gemahl nicht das Leben nehmen. Ihre Feigheit verurteilte sie dazu, den Rest ihres Lebens an der Seite von Stephen Compton verbringen zu müssen, seinen Launen und Schlägen für immer ausgeliefert.

Tränen liefen ihr über das Gesicht, als sie an ihre Zukunft dachte. Nein, so wollte sie nicht enden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Stephen einmal die Gewalt über sich verlieren und sie totschlagen würde. Das hatte sie schon vor Längerem erkannt, ohne dass sie eine Möglichkeit sah, ihm zu entkommen. Wer würde ihr helfen? Ihre Eltern? Wahrscheinlich eher nicht. Vater und Mutter waren der Ansicht, dass eine Frau ihrem Gemahl zu dienen hatte, selbst wenn dieser sich als entsetzliche Kreatur entpuppte.

Tobias? Auch er würde sich eher auf Stephens Seite stellen und wahrscheinlich sogar Alice die Schuld dafür geben, dass sie von ihrem Gemahl Prügel erhielt. Ihr Bruder würde Alices Frechheit dafür verantwortlich machen und nicht einmal erkennen, wie wenig von ihrem früheren Selbst in ihr überlebt hatte.

John.

John und Millicent.

Das waren die beiden Menschen, auf die Alice ihre ganze Hoffnung richtete. Millicent hatte ebenso wie Alice an deren Hochzeitstag geweint. Und John – er war immer schon derjenige gewesen, an den sie sich gewandt hatte, wenn sie Unterstützung oder Hilfe benötigte. Der winzige Hoffnungsschimmer, der ihre Gedanken durchzog, ließ die Tränen versiegen. Nun musste sie nur noch eine Gelegenheit finden, John oder Millicent im Geheimen sprechen zu können, um deren Hilfe zu erbitten. Das würde nicht leicht werden, weil ihr Gemahl Alice nie aus den Augen ließ. Aber sie würde einen Weg finden. Sie musste einen Weg finden. Mit diesem tröstlichen Gedanken konnte sie endlich einschlafen, obwohl ihr Gemahl neben ihr lauthals schnarchte.

Am Morgen erwachte Alice mit einem Schrei aus einem düsteren Traum. Als sie hochschreckte, blickte sie geradewegs in die eiskalten Augen ihres Gemahls. Stephens Gesicht schwebte kurz über ihrem, als hätte er sie schon des Längeren beobachtet. Schlaftrunken zog Alice die Decke an sich heran, was ihren Gemahl zu einem bösen Lachen veranlasste.

Obwohl es früher Morgen und die Sonne gerade erst aufgegangen war, wie Alice nach einem Blick aus dem Fenster erkennen konnte, war Stephen bereits vollständig angekleidet. Dunkel erinnerte sie sich daran, dass er gestern, während er auf sie einschlug und eintrat, etwas von einer Reise gesagt hatte, von einer Reise und von Erwartungen, die er an sie hatte.

»Endlich bist du erwacht.« Niemals schien ihr Gemahl auch nur einen Funken des Bedauerns darüber zu verspüren, was er ihr angetan hatte. Nicht, dass es etwas geändert hätte, aber so hätte er wenigstens ein wenig menschlicher gewirkt. »Als meine Gemahlin steht es dir nicht an, den ganzen Tag im Bett zu vertrödeln.«

»Ja, entschuldige.« Hastig setzte Alice sich auf, was eine Flamme aus Schmerz durch ihren Körper rasen ließ. Als sie aufstöhnte, lächelte Stephen sie boshaft an. Er trat vom Bett zurück, damit sie sich erheben konnte. »Was soll ich tun?«

Vorsichtig setzte sie ihre Füße auf den Holzboden, wohl wissend, dass er kalt sein würde. Obwohl Frühling war, waren die Nächte noch kühl und die Morgen frisch. Endlich fand sie die Kraft, aufzustehen und ihrem Gemahl gegenüberzutreten.

»In drei Tagen bin ich wieder zurück.« In seinen hellen Augen glomm ein böses Lächeln. »Zeit für dich zu heilen.«

»Ja«, flüsterte Alice, während sie in ihrem Kopf fieberhaft überlegte, ob sie ihrem Gemahl entkommen könnte, ob ihr verzweifelter Plan der gestrigen Nacht dem Licht der Morgensonne standhalten würde. »Alles, was du wünschst.«

»Bleib in den kommenden Tagen nicht so lange liegen.« Verachtung zeichnete sich auf Stephens attraktiven Zügen ab. Wenn er sie so verabscheute, warum hatte er sie dann geheiratet? Es musste doch mehr Kaufmannstöchter mit einer guten Mitgift gegeben haben. »Die Knechte und Mägde brauchen eine harte Hand. So wie du.«

Als seine Hand sich ihrem Gesicht näherte, zuckte Alice zusammen, was Stephen zu einem spöttischen Grinsen veranlasste. Ein Lächeln voller Gemeinheit und Verachtung. Eine Geringschätzung, die sie verdiente, wie Alice voller Grauen erkannte. In den Jahren ihrer Ehe war es ihrem Gemahl gelungen, sie zu einer schreckhaften, ängstlichen Person zu prügeln. Nichts mehr an ihr war mutig und stark oder fröhlich, so wie sie es vorher gewesen war. Tränen stiegen in ihr auf, als sie an das Mädchen dachte, das Schauspielerin oder Stückeschreiberin hatte werden wollen.

Alles, was in ihr glücklich und fröhlich gewesen war, hatte ihr Gemahl zerstört. Wenn sie Stephen Compton nicht entkäme, würde sie verlöschen wie eine Kerze. Sie musste fliehen oder sie würde sterben – das erkannte Alice in diesem entsetzlichen Augenblick in aller Klarheit. Jetzt oder nie. Wenn sie diese Gelegenheit nicht nutzte, würde sie möglicherweise nie mehr den Mut finden, eine weitere Chance zu suchen.

Bleibe gelassen! Stelle es klug an! Lass ihn auf keinen Fall merken, was du vorhast! Diese Worte wiederholte Alice wieder und wieder in ihrem Kopf, bis sie die Kraft fand, ihren Gemahl anzusehen. Mühsam zwang sie ein Lächeln auf ihr Gesicht. Stephen durfte auf keinen Fall auch nur erahnen, was sie plante.

»Werter Gemahl.« Ihre Stimme klang rau. Eine Folge der vergangenen Nacht. »Wärst du damit einverstanden, dass ich meine Eltern besuche, während du im Norden weilst?«

Obwohl sie sich sehr bemüht hatte, die Frage beiläufig zu stellen, hob Stephen den Kopf wie einer seiner Bluthunde, wenn er eine Fährte aufgenommen hatte. Schnell senkte Alice den Blick, damit er den winzigen Hoffnungsschimmer, der dort glimmen mochte, nicht entdecken konnte.

»Willst du ihnen etwa erzählen, was zwischen uns geschieht?«, fragte ihr Gemahl lauernd. »Glaubst du, dein Vater würde dich retten?«

»Nein, nein«, wiegelte Alice ab, wohl zu schnell, wie sie fürchtete. »Ich habe meine Mutter nur so lange nicht gesehen. Ich vermisse sie.«

»Nun gut, aber schweig über das, was unsere Ehe ausmacht.« Stephen fletschte die Zähne. »Sonst wird es dir leidtun.«

»Du weißt, dass ich nichts tue, was dir nicht wohl gefällt«, antwortete sie mit leiser Stimme, mit ängstlicher Stimme, so wie er es schätzte. »Ich würde es nicht wagen, etwas gegen deinen erklärten Willen zu unternehmen.«

Aus halb geschlossenen Augen beobachtete sie ihn, betete und hoffte, dass er ihr die Scharade abnehmen würde, die sie für ihn aufführte. Stephen zögerte, was Alice in Angst und Schrecken versetzte. Es war ihr nicht gelungen, ihn zu überzeugen. Niemals würde sie Stephen entkommen – außer in den Tod. Ihre Hände zitterten so sehr, dass Alice sie ineinander verschränkte, damit ihr Gemahl ihre Angst nicht sah.

»Nun gut. Nimm einen Diener mit. Versuch nicht, dort zu bleiben«, sagte Stephen nach einer Weile, die Alice wie eine Ewigkeit vorgekommen war. »Mir entkommst du nicht. Ich würde dich dort holen und an deinen Haaren zurückschleifen.«

Wie zur Bestätigung griff er mit seiner Hand in ihre Haare, ballte die Hand zur Faust und zerrte Alice zu sich heran. Tränen traten ihr in die Augen. Trotzdem durchflutete Erleichterung ihr Herz. Er ließ sie gehen. Sie würde John und Millicent um Hilfe bitten können.

Ruppig küsste Stephen sie auf den Mund. Als sie den Kuss nicht erwiderte, biss er in ihre Lippe. Alice schmeckte Blut, aber selbst das konnte den Triumph in ihrem Herzen nicht ermorden.

»Ich will keine Klagen hören.« Ein letzter Kuss. Bevor er sich umwandte, kniff Stephen sie in ihre rechte Brust, bis Alice vor Schmerz aufschrie. »Benimm dich oder es gibt mehr davon!«

»Ja, mein Gemahl.« Alice bemühte sich zu weinen, damit er nicht erkannte, was sie wirklich dachte. »Ich wünsche dir eine erfolgreiche Reise.«

Kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen, begann sie mit fliegenden Fingern zu packen. Schnell, nur schnell, bevor der Mut sie verließ.

Kapitel 2

London, März 1592

»Bringt mir den Nächsten.« Christopher Marlowe, den alle Welt nur Kit nannte, schlug mit der Faust auf den hölzernen Tisch, auf dem Papier, Tintenfass und eine Feder sich den Platz mit einer goldenen Krone teilten. In seinem Hieb lag so viel Wut, dass das Tintenfass umfiel und seinen Inhalt über ein Papier ergoss, auf dem Verse in seiner eleganten Schrift standen. »Verflucht!«

Marlowe sprang auf und suchte nach Sand, den er über die Tinte streute, bevor deren finstere Schwärze die Arbeit eines Tages und einer durchwachten Nacht vernichten würde. Verflucht! Statt sich weiter der Geschichte von Edward II zu widmen, wie er sein neues Stück nennen wollte, musste er hier seine Zeit mit Deppen vertrödeln. Jeder von ihnen meinte, schauspielern zu können, nur weil er sich in seinem Spatzenhirn vier oder fünf Zeilen merken konnte.

Wie war er nur in diesen Schlamassel hineingeraten? Marlowe rieb sich den schmerzenden Kopf. Wein hatte er gestern Nacht getrunken, viel davon, um sich wach zu halten und um sich die zickige Muse gefügig zu machen, die ihn mied, wenn er nüchtern blieb. Dumm nur, dass der Wein ihm die Zunge löste und die Streitsucht anfachte, als würden in seinem Innern alle Dämme brechen. Deshalb saß er nun auch hier und musste sich den ganzen Morgen schlecht deklamierte Verse anhören, die in seinen Ohren dröhnten und die Schmerzen in seinem Kopf ins Unerträgliche steigerten. Immerhin hatte Henslowe ihm zugestanden, dass er sich die Möchtegern-Mimen nicht auf der Bühne ansehen musste, was denen viel zu viel Bedeutung beigemessen hätte, sondern hier im tiring house. Umgeben von Kostümen und Requisiten, die Kit an erfolgreiche Aufführungen mit wahrlich großartigen Schauspielern erinnerten. Obwohl Marlowe seinen Freund Ned Alleyn angefleht hatte, ihm in der Stunde seiner Not beizustehen, hatte dieser nur gelacht: »Was du dir eingebrockt hast, musst du selbst auslöffeln.«

Hätte Kit vor drei Nächten nur nicht mit Gilbert Fitzwarren gezecht, dessen Temperament noch übler was als seines – und das mochte etwas heißen. Über eine Schankmagd waren Gilbert und ein anderer Säufer in Streit geraten. Um genau zu sein, über die Fülle der Brüste dieser Schankmagd. Gilbert hatte deren Rundungen mit vollreifen Äpfeln verglichen, die nur darauf warteten, gepflückt zu werden. Der andere, an dessen Namen sich Kit nicht einmal erinnerte, hatte darauf bestanden, dass die Brüste des Mädchens Pfirsichen ähnelten – weich und exotisch und sicher süß wie die Sünde. Nüchtern war kaum vorstellbar, dass zwei Männer sich über etwas derart Unbedeutendes dermaßen in die Haare gerieten, dass sie ihre Dolche zückten. Bevor Kit einschreiten konnte, hatte der Fremde dem armen, dummen Gilbert den Dolch in die Kehle gebohrt. Auf dem schmuddeligen Boden der Schänke hatte der Schauspieler sein Leben ausgehaucht.

Was war es nur, das ihn so oft in Schänkenhändel geraten ließ, fragte sich Kit. Er musste lernen, sein Temperament zu zügeln. Seit dem heftigen Streit mit William Bradley vor drei Jahren hatte Marlowe sich geschworen, keine Wirtshauszankerei mehr zu beginnen. In Norton Folgate hatte der Streithammel Bradley ihm aufgelauert und wohl gedacht, dass er mit Marlowe ein leichtes Spiel hätte. Den Irrtum hatte er mit seinem Leben bezahlt. Wenngleich es Thomas Watson gewesen war, der Bradley erstochen hatte, so musste doch auch Marlowe für dreizehn Tage ins Newgate-Gefängnis. Noch immer schauderte er, wenn er an diese Erfahrung dachte. Sein armer Freund Thomas hatte es dort fünf Monate aushalten müssen, bis das Gericht endlich auf Notwehr erkannt hatte. Auch wenn Watson nicht darüber sprechen wollte, so bemerkte Marlowe, dass die Zeit im Gefängnis seinem Freund immer noch nachhing. Ich werde weniger trinken, schwor er sich. Und mehr Langmut gegenüber der Dummheit anderer Menschen beweisen.

Und diese Langmut wurde heute bereits auf die Probe gestellt. Durch das dumme Handgemenge fehlte der Truppe ein Darsteller. Henslowe hatte Marlowe dazu verdonnert, für Ersatz zu sorgen und höchstpersönlich einen neuen Beelzebub für Doctor Faustus auszuwählen. Viel Zeit blieb ihm nicht, sollte das Stück doch bereits in der nächsten Woche ein geneigtes Publikum finden. Eine Aufgabe, die sonst die sharer, die Schauspieler, die Anteilseigner waren, übernahmen. Doch da sie drei neue Stücke probten, hatten die Herren Schauspieler keine Zeit für so etwas Unwichtiges wie einen hired man, der nur kurze Zeit mit ihnen auf der Bühne stehen würde.

»Ihr habt uns einen genommen, Ihr werdet Euch darum kümmern, dass wir einen anderen finden.« In Geschäftsdingen verstand Philip Henslowe keinen Spaß. »Einen guten. Oder Ihr sucht Euch eine andere Spielstätte. Autoren findet man in dieser Stadt wie streunende Hunde oder Ratten.«

Kit musste sich auf die Zunge beißen, um dem Theaterbesitzer nicht eine passende Antwort zu geben. Am meisten schmerzte, dass der Eigentümer des Rose die bittere Wahrheit sprach. Man konnte in London kaum einen Stein werfen, ohne einen aufstrebenden Dichter zu treffen. Schauspieler versuchten sich als Schreiber, die adligen Herren sowieso und selbst einige hochgeborene Damen stümperten im Verseschmieden. Inzwischen kam sogar das Landvolk in seine Stadt, um sich hier einen Namen als Dramatiker zu machen.

So wie dieser William Shakespeare, der stets und ständig dort auftauchte, wo Kit Marlowe in Ruhe mit Freunden ein Ale trinken und über neue Ideen debattieren wollte. Wie ein treuer Hund, den man mit Stockhieben vertrieben hatte, kehrte Shakespeare immer wieder zurück, selbst wenn Marlowe sich über dessen Verse mokierte. »Marlowes Schatten« hatte Ben Jonson den Handschuhmacher aus Stratford-upon-Avon getauft, der nichts Besseres mit seiner Zeit in London anzufangen wusste, als ihnen zu folgen. Gut, ab und zu schauspielerte er auch – und gar nicht mal so schlecht, wie selbst Kit zugeben musste, den die Neugier ins Theatre getrieben hatte, wo Shakespeare auf der Bühne stand.

Aber Verse zu schmieden – das sollte Shakespeare klugerweise aufgeben. Ihm fehlten Talent und Wortwitz; ihm mangelte es an Gelehrsamkeit und Lebenserfahrung. Was konnte ein Mann, der sein Leben als Handschuhmacher und Familienvater in einem beschaulichen Städtchen wie Stratford-upon-Avon verbracht hatte, schon an Dramen und großen Gefühlen erlebt haben?

Sicher, es war nichts Ehrenrühriges daran, einem Traum zu folgen und Frau, Kinder und Heimatstädtchen hinter sich zu lassen, dachte Marlowe und lächelte. Jeder Mensch wünscht sich etwas, das ihn nach Höherem streben lässt. Aber traurig war es schon, wenn sich herausstellte, dass einem für die Verwirklichung des Traumes jegliches Talent fehlte. So als wollte eine Katze den Mond anbellen.

»Wie komme ich dazu, mich über den guten William lustig zu machen?«, fragte Kit halblaut. Er lachte bitter und setzte sich die Krone, geschnitzt aus Holz und goldfarben bemalt, aufs Haupt. »Bin ich doch der König der Narren. Warum nur habe ich mich von edlen Namen und Würdentiteln einfangen lassen? Den Preis werde ich wohl zahlen müssen.«

Wütend zog er die Krone vom Kopf und schleuderte sie in ein blaues Kleid, das an einem Strick hing, der quer über den Raum gespannt war. Daneben hing ein Bajazzo-Kostüm in Grün und Rosa mit goldenen Litzen, dessen Farben Kits Sinn für Schönheit beleidigten.

»Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich hässliches Teil schon einmal auf der Bühne gesehen habe. Vielleicht sollte ich dir eine Rolle schreiben, damit du nicht mehr traurig an deinem Strick baumeln musst.«

Mit großen Schritten ging er zu dem Kostüm und strich über den seidigen Stoff. Scharf stieg der Lavendelgeruch auf, der die Motten fernhalten sollte. Deutlich waren die Schweißflecken zu sehen, die der Träger des Kostüms hinterlassen hatte. Von Weitem, aus Sicht der Zuschauer, mochte das Bajazzo-Gewand elegant wirken, von Nahem jedoch erkannte man sein Alter und seine Schwächen.

»Mit Kostümen ist es wie mit Menschen«, dachte Marlowe laut. »Manches Mal ist es besser, ihnen nicht zu nahe zu kommen.«

Er hielt einen Augenblick inne.

»Ein guter Gedanke. Den sollte ich aufschreiben.«

Gerade, als er sich niedersetzte und nach dem Federkiel griff, öffnete sich die Tür, die von der Bühne in das tiring house führte. Marlowe seufzte und wünschte sich erneut, dass er Gilbert Fitzwarren von dem dummen Zwist abgebracht hätte. Zu spät. Nun musste er eben die Folgen seines Tuns ertragen. Vielleicht sollte er einfach den nächstbesten Möchtegern-Schauspieler nehmen, der durch die Tür trat. Dann hätte er Zeit und Ruhe, an seinem aktuellen Drama weiterzuschreiben.

Nein. Niemals. Bereits die Vorstellung, wie so ein Stümper seine Verse verhunzte, brachte Marlowes Blut in Wallung. Lieber opferte er seinen Tag, als dass er zuließ, dass seine Worte verdorben würden. Also wappnete er sich und erwartete das Schlimmste. Doch statt eines Schauspielers spähte ein Kindergesicht hinein, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, als erwartete der Knabe Prügel.

»Was willst du?« Kit Marlowe seufzte, kannte er den Jungen doch nur zu gut. Einer von Cecils Spitzeln, die Londons Straßen bevölkerten wie die allgegenwärtigen Ratten. »Sag deinem Herrn, ich arbeite nicht mehr für ihn.«

»Er sagt, er will Euch sehen«, sagte der Knabe, als hätte er Marlowes Ablehnung nicht gehört. »Heute noch.«

Mit huschenden Schritten trat er näher und brachte den Gestank der Straße mit sich. Kit rümpfte die Nase und musterte seinen ungebetenen Gast von Kopf bis Fuß. Mager, zerlumpt und dreckig war der Junge wie alle von ihnen. Aber in seinen hellen Augen lag eine Gier, gepaart mit Schläue, die sicher dazu geführt hatte, dass Cecil auf ihn aufmerksam geworden war. Sir Robert hatte einen Blick für die Hungrigen und Zornigen, wie Kit nur zu gut wusste. Und wenn man Cecil einmal in die Fänge geraten war, dann gab es kein Entkommen, wie Marlowe ebenfalls nur zu gut wusste. Er seufzte erneut.

»Wann?« Marlowe hob die Hand, um den Straßenjungen auf Abstand zu halten. Zu stark stank der nach Schweiß, Kot und Armut, eine Ausdünstung, die Kit kannte. Auch James hatte einmal so ausgesehen und dermaßen eklig gerochen, bis Marlowe den Jungen unter seine Fittiche genommen hatte. »Wo?«

Nach dem Warum brauchte er nicht zu fragen. Niemals würde Sir Robert einem Straßenkind anvertrauen, welches düstere Geheimnis er hegte, oder welchen verwegenen Plan er ausheckte. Musste es ausgerechnet heute sein? War Marlowe nicht bereits durch das Vorsprechen gestraft genug? Eben noch war er sich sicher gewesen, dass der Tag nicht schlimmer werden könnte, doch das Leben meinte es wieder einmal wahrlich böse mit ihm.

»Heute Nachmittag. Gleicher Ort.«

Nun trat der Knabe noch näher heran und streckte seine mageren Finger nach der goldenen Krone aus, sodass Marlowe seinen fauligen Atem riechen konnte und die Schrunden auf der dreckigen Haut deutlich bemerkte. Kit schauderte.

»Leg die Krone hin. Ist nur Bühnengold. Sag ihm, ich werde kommen.« Marlowe zuckte die Schultern. Er hasste es, wenn sein altes Leben wieder auftauchte und alles zu zerstören drohte, was er sich in den letzten Jahren mühsam aufgebaut hatte. »Nach dem Läuten der Abendglocken.«

Eilig suchte er in der Tasche seiner Hose nach einem Halfpenny, den er dem Knaben in die gierig ausgestreckte Hand drückte. Schnell wie eine Taube, die nach einer Brotkrume pickte, griff der Junge das Geldstück, drehte sich um und verschwand durch die Tür, als würden ihn die Teufel der Hölle jagen.

»Willst du sie wirklich alle ansehen?« Kaum war der Junge gegangen, öffnete sich die Tür wieder und Charles streckte seinen beeindruckenden Kopf herein. Mit der Menge grauer Haare, die wild und ungebärdig ein hageres Gesicht mit vielen Falten umrahmten, erinnerte Charles an einen alten Löwen. Müde, aber immer noch mächtig genug, die jungen Löwen zu verjagen, sollten sie es wagen, ihm dreist zu kommen. Kit musste lächeln. Trotz seines Alters zog Charles immer noch die Blicke vieler Damen und auch weniger edler Frauenzimmer auf sich, sodass Marlowe stets darauf bedacht war, seinem Freund eine bedeutende Rolle auf den Leib zu schreiben. Nicht bemerkenswerter als die Edward Alleyns selbstverständlich, aber herausgehoben genug, dass die Frauen, egal ob Schankmägde, Winchestergänse oder gar Hofdamen Ihrer Majestät in Verkleidung, sich für den alten Löwen begeisterten.

»Wie viele sind es noch?«, fragte Kit und gähnte. Den ganzen Morgen hatte er sich nun schon Schmierenkomödianten angesehen, die sich für großartige Schauspieler hielten. Beinahe körperlich hatte es geschmerzt, wie diese Trottel mit falschem Pathos deklamiert hatten, um ihn zu beeindrucken. Dem Letzten hatte Marlowe das Pergament aus den Händen gerissen, weil er es nicht mehr ertragen konnte, seine Verse dermaßen lieblos gesprochen zu hören. »Sieht einer aus, als könnte er etwas?«

»Erwarte nicht zu viel.« Charles lächelte. »Such einen aus, der präsentabel aussieht. Den Rest bringen wir ihm schon bei.«

»Wenn es so einfach wäre.« Kit strich sich mit der Hand durch die braunen Locken, die wild von seinem Kopf abstanden. »Henslowe sitzt mir im Nacken, dass die Aufführung ein Erfolg werden muss. Ihm lässt keine Ruhe, dass The Theatre so eine große Attraktion ist.«

»Henslowe wird schon nicht am Hungertuch nagen. Er hat bei Weitem genug auf den Rippen, um sieben magere Jahre durchzustehen.« Charles’ Lachen dröhnte durch den engen Raum, so ansteckend, dass Kit seine düstere Stimmung beinahe vergaß. »Hast du James heute schon gesehen? Bridget fragt nach ihm. Etwas mit seinem Kostüm, hat sie gesagt.«