6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

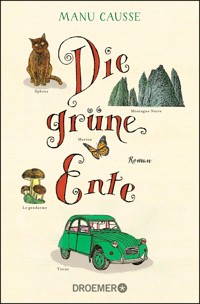

Eine zauberhaft verspielte Geschichte voller französischem Charme erzählt Autor Manu Causse in seinem Roman "Die grüne Ente". Ein poetisch erzählter und humorvoller Roman über einen Aufbruch aus dem Alltag, eine Reise durch Frankreich mit einem 2 CV, Vergangenheits-Bewältigung und die Kunst, dem Leben einen neuen Dreh zu geben. Was wirklich zählt im Leben hat Eric längst vergessen. Jeden Mittwoch besucht er seinen autistischen Sohn Isaac in der französischen Kinderklinik, um mit dem immerzu schweigenden Jungen Karpfen zu beobachten - bis ihm die Besuche verboten werden. Der Zufall will es, dass Eric just zu diesem Zeitpunkt von seinem Onkel einen grünen 2CV erbt. Auf der Rückbank der Ente namens Titine sitzt neben dem Geist des toten Onkels auch dessen Katze, und beide halten sich mit Kommentaren nicht zurück. Zu kommentieren gibt es bald so einiges, denn Eric macht sich mit Autist Isaac, den er kurzerhand aus dem Krankenhaus entführt, und 2 CV Titine auf die Reise: quer durch Frankreich, in die Vergangenheit und zurück ins Leben. Eine fabelhafte Reise, auf der ihnen ein Pilze sammelnder Gendarme begegnet, sie eine junge Frau und deren vorwitzigen Schmetterling kennen lernen und der immerzu schweigende Autist Isaac anfängt zu lachen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Manu Causse

Die grüne Ente

Aus dem Französischen von Alexandra Baisch

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Eine zauberhaft verspielte Geschichte voller französischem Charme erzählt Autor Manu Causse in seinem Roman »Die grüne Ente«. Ein poetisch erzählter und humorvoller Roman über einen Aufbruch aus dem Alltag, eine Reise durch Frankreich mit einem 2 CV, Vergangenheits-Bewältigung und die Kunst, dem Leben einen neuen Dreh zu geben.

Was wirklich zählt im Leben hat Eric längst vergessen. Jeden Mittwoch besucht er seinen autistischen Sohn Isaac in der französischen Kinderklinik, um mit dem immerzu schweigenden Jungen Karpfen zu beobachten - bis ihm die Besuche verboten werden.

Der Zufall will es, dass Eric just zu diesem Zeitpunkt von seinem Onkel einen grünen 2CV erbt. Auf der Rückbank der Ente namens Titine sitzt neben dem Geist des toten Onkels auch dessen Katze, und beide halten sich mit Kommentaren nicht zurück. Zu kommentieren gibt es bald so einiges, denn Eric macht sich mit Issac, den er kurzerhand aus dem Krankenhaus entführt, und 2 CV Titine auf die Reise: quer durch Frankreich, in die Vergangenheit und zurück ins Leben. Eine fabelhafte Reise, auf der ihnen ein Pilze sammelnder Gendarme begegnet, sie eine junge Frau und deren vorwitzigen Schmetterling kennen lernen und der immerzu schweigende Autist Isaac anfängt zu lachen.

Inhaltsübersicht

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Epilog

Danksagung

Für meinen Vater

An meine Söhne

1

Der Kleine schaut den Karpfen an. Wen der Karpfen anschaut, weiß man nicht so genau. Er hat ein ausdrucksloses Gesicht, der Karpfen. Keine Pupillen, um anzudeuten, wohin er schaut. Keine Augenbrauen, mit denen er ausdrücken könnte, was ihn bewegt.

Allerdings muss man einräumen, dass auch der Kleine keine Augenbrauen hat. Er rupft sie sich aus. Langsam. Methodisch. Über den Augen hat er nur einen roten, wunden Strich. Sieht irgendwie nackt aus. Traurig. Nur ein Streifen – man denkt, dass es ganz schön weh tun muss, sich diese Härchen so einzeln auszureißen. Außerdem braucht man dazu Geduld. Vielleicht ist es ja auch ein Tick. Ganz bestimmt ist es ein Tick. Aber schade ist das schon, in seinem Alter. Auch ein bisschen unheimlich, um ganz ehrlich zu sein. Wenn man ihn anschaut, dann hat er zwei rote Flecke über den Augen, wie wütende Geister. Geister, die stumm aufschreien.

Der Kleine schreit nicht. Er sagt kein Wort. Im Park ist das sehr auffällig. Alle anderen Kinder schreien, quäken, kreischen, zanken sich, plappern. Sie reden. Oder zumindest bewegen sie sich, auf diese abgehackte, unbeholfene Weise, die Kindern eigen ist, wobei sie einem den Eindruck vermitteln, dass allem an ihnen, selbst ihren Bewegungen, etwas Lautes anhaftet.

Der Kleine rührt sich fast nicht. Er steht vor dem Springbrunnen. Er schaut nicht auf den Wasserstrahl, auf die konzentrischen Kreise im Wasser, in dem der Himmel sich kräuselt. Er schaut nicht zum schwimmenden roten Ball oder zu den beiden Jungen, die den Ball im Wasser hilflos anstarren, oder zu dem Erwachsenen, der gerne etwas tun würde, aber nur Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt aufpassen wiederholen kann und dabei von links nach rechts schaut, vielleicht in der Hoffnung, einen ausreichend langen Ast oder einen gut abgerichteten Hund zu entdecken, der in den Brunnen springen könnte – Na los, hol den Ball. Vielleicht vergewissert er, der Erwachsene, sich ja auch, dass ihn keiner beobachtet, dass sich keiner über ihn lustig macht.

Auf all das achtet der Kleine nicht. Er schaut ins Wasser. Schaut den Karpfen an.

Natürlich bewegt sich der Karpfen. Er patrouilliert zusammen mit den anderen Karpfen durchs Becken, schimmert mal weiß, mal rot, mal rosa, schlängelt sich durch das Grün des Wassers und das Licht, das einfällt. Er ist träge. Lässt sich treiben. Kurz, der Karpfen dreht seine Runden.

Sie sind ganz unregelmäßig. Unvorhersehbar. Vielleicht vom Licht oder vom Lärm der herumrennenden Kinder beeinflusst. Oder vom Wind.

Gerade geht kein Wind.

Der Karpfen dreht seine Runden, und hin und wieder kommt er nach oben. Klebt mal eben mit einem Auge an der Oberfläche. Ein kurzer Augenblick, dann macht er eine gemächliche Kehrtwendung. Und taucht wieder unter. Von weitem könnte man meinen, dass er das absichtlich macht, um den Blick des Kleinen einzufangen, wer weiß.

Es weht kein Wind. Noch nicht. Später wird sich die Farbe des Himmels ändern. Die Mütter werden nach ihren Kindern rufen. Der Kleine hingegen wird sich nicht bewegen.

Er wird vor dem Becken stehen bleiben. Steif wie ein Brett. Und fast genauso, dass der Karpfen noch einmal vorbeikommt. Dass er an die Oberfläche kommt. Dass sie sich ansehen.

Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man kann es nicht wissen.

Aber wie dem auch sei, irgendwann kommt der Moment, und dann geht die Sonne unter, wenn die Wolken sie nicht schon vorher verdeckt haben. Dann wird es kühler. Dann ist es fast Nacht. Und dann wird sich jemand um ihn kümmern müssen. Jemand wird sich dem Kleinen nähern müssen – von der Seite, ohne ihn anzufassen, ohne ihn zu überraschen, wie man sich einem scheuen Pferd nähert. Jemand wird ihm sagen müssen, dass es an der Zeit ist zu gehen.

Der Kleine wird sich nicht rühren – er wird nicht einmal den Kopf drehen. Seine Augenbrauen, oder besser gesagt, seine fehlenden Augenbrauen, heben sich nicht fragend, als würde man ihn aus einer Träumerei holen. Sein Mund öffnet sich vielleicht ein oder zwei Mal. Sein Kopf hört nicht auf, ganz leicht vor und zurück zu wippen.

Man wird ihm erneut sagen: Es ist an der Zeit zu gehen.

Und es wird ein bisschen so sein, als würde man mit einem Karpfen sprechen. Ein völlig sinnloses und sehr ärgerliches Unterfangen.

Und umso ärgerlicher, als die anderen Eltern sie jetzt bemerken, den reglosen Kleinen und den Vater, der mit dem Kleinen redet, die Hand zu ihm ausstreckt, als würde er ihn berühren wollen, was er dann aber doch nicht macht. Die anderen Erwachsenen, selbst die unaufmerksamsten, selbst diejenigen, die den Kleinen bis dahin gar nicht gesehen hatten, wie er da vor dem Wasserstrahl steht, den Kleinen, der sich den ganzen Nachmittag nicht bewegt hat – die sehen jetzt sehr wohl, dass da etwas nicht stimmt.

Der Vater bleibt am Beckenrand nach vorn gebeugt stehen – leicht schwankend, ein wenig lächerlich –, und der Kleine schaut ihn nicht an.

Natürlich gibt es Eltern, die Bescheid wissen. Die auf dem Laufenden sind. Väter, die bereits gesehen haben, wie der Kleine sich versteift und losbrüllt, wenn ein Ball unerwartet im Becken landet, das Wasser aufspritzt und ihn trifft, wenn ein anderes Kind ihn streift, wenn ihn der Vater, der ihn begleitet, berührt – und manchmal auch grundlos, zumindest ohne ersichtlichen Grund. Wie der Karpfen, wenn er sich windet und unvermittelt kehrtmacht.

Dann gibt es da noch die Mütter, die sich an irgendeinem vergangenen Mittwoch neben den Vater auf die Bank setzten und zu ihm sagten: Ein hübscher Junge, ist das Ihr Kleiner?

Zu Beginn antwortete er noch, der Vater. Ja, das ist mein Sohn. Ich bin sein Vater. Ohne mehr zu sagen. Vielleicht in der Hoffnung, dass man ihn für unhöflich oder rüpelhaft hielt und die Unterhaltung damit beendet war.

Manchmal fuhr die Mutter auf der Bank jedoch neugierig fort: Wie brav er doch ist, ich wünschte meiner … oder auch: Wenn meine doch nur …

Anfangs stand der Vater dann auf. Wechselte die Bank. Man hielt ihn für einen Verrückten. Na und? Das war ihm egal. Und dann, entweder weil die Anzahl der Bänke nicht unerschöpflich war oder aber weil er sich daran gewöhnte – wie eine Bank, die sich im Lauf der Zeit abnützt –, dann hat er gelernt zu antworten: Er ist brav, ja. Er ist lieb.

Er weiß, dass das überhaupt nichts heißt. Ein Fisch ist schließlich nicht brav. Er ist nicht lieb. Das würde man gern von Delphinen denken – im Gegensatz zu den Haien, den Bösen. Wie gern schreibt man Tieren menschliches Verhalten zu, Hunden, Pferden. Selbst Katzen.

Von Katzen behauptet man, sie hätten einen vielschichtigen Charakter. Sie wären intelligent. Aber all das, denkt der Vater, die Hand neben dem Becken ausgestreckt, all das ist nur Schwachsinn. Tiere machen sich nichts aus Nettigkeiten, aus diesen ganzen blödsinnigen, menschlichen Vorstellungen. Manchmal sind sie dressiert, manchmal ungezähmt. Das hängt davon ab, was sie so fressen. Von ihrer Aggressivität. Von ihrem Besitzer.

Nein. Das ist bescheuert. So darf man nicht denken. Der Kleine ist schließlich kein Tier.

Aber selbst Karpfen zeigen mehr Reaktion.

Der Vater richtet sich auf. Stößt einen langen Seufzer aus. Er schaut auf die Uhrzeit auf seinem Handybildschirm. Er hat noch etwas Zeit.

»Willst du mit meinem Handy spielen?«, fragt er.

Das kostet ihn ziemlich viel Überwindung, ist eher ein Opfer als ein Kompromiss. Für gewöhnlich seine letzte Rettung. Manchmal begeistert der Kleine sich für ein Spiel oder eine App (also na ja, er ist nicht begeistert, er schaut hin, ohne etwas zu sagen, so, wie er momentan in das Becken schaut, in dem der Karpfen nicht mehr zu sehen ist). Manchmal starrt er einfach nur auf den Bildschirm oder stellt den Zeitmesser ein, als fände er irgendeinen Sinn im Verstreichen der Sekunden vor seinen Augen. In jedem Fall ist der Vater dann besorgt. Das Handy – hightech und teuer – bekommt er bestenfalls rotzverschmiert und fettig zurück. Da fragt man sich doch, wie der Kleine es schafft, fettige Finger zu haben, wo er die Hände fast die ganze Zeit in den Hosentaschen vergräbt.

Und manchmal (nicht oft, aber es ist schon vorgekommen – genau gesagt ist es schon zweimal vorgekommen, also genau zweimal zu viel) regt sich der Kleine auf, ohne dass man wüsste, weshalb. Dann schleudert er das Handy weg. Das erste Mal ist es auf dem Rasen gelandet, nahm allerdings keinen Schaden. Der Vater hat geschimpft, aber Schimpfen, was hilft das schon bei dem Kleinen?

Beim zweiten Mal ist das Handy jedoch gegen den Betonrand des Brunnens geknallt. Und seitdem hat der Vater ein neues Handy, ein sehr neues Handy, sehr hightech. Seitdem bietet er es dem Kleinen nur noch als allerletzten Ausweg an. Das ist seine allerletzte Waffe beim Verhandeln – und heute hat er sie viel zu früh gezückt.

Wie dumm aber auch, sagt sich der Vater. Er müsste einfach nur ein anderes Handy kaufen, ein hässliches, billiges, ohne Hightech; das könnte er dem Kleinen geben und hoffen, dass er dann die Hände aus den Taschen nehmen, sich endlich vom Becken abwenden würde, von der Stelle des Beckens, an der der Karpfen zum letzten Mal aufgetaucht ist. Dann würde er fügsam werden, der Kleine. Die Augen unverwandt auf den Bildschirm gerichtet, würde er dem Vater bis zum Ausgang des Parks folgen.

Ein ganz einfaches Handy. Ohne Karte, ohne Guthaben, ohne alles. So eines sollte doch leicht zu beschaffen sein. Bestimmt verschenkten manche solche Handys sogar. Und vielleicht würde das ja ausreichen. Vielleicht wäre die Sache damit geklärt. Aber leider hatte der Vater nicht früher daran gedacht. Das ist das Problem des Vaters: Er hat tolle Ideen, aber sie fallen ihm immer zu spät ein.

Der Vater sieht sich erneut um. Keiner scheint in der Lage zu sein, ihm zu helfen. Er denkt sich, an deren Stelle würde er sich auch wegdrehen. Er würde auch so tun, als sähe er nichts.

»Es ist an der Zeit zu gehen«, sagt er erneut.

Und in seiner Stimme liegt dieser flehentliche Tonfall, der ihn beschämt.

Er würde gern weglaufen, hier nicht mehr die Stellung halten müssen.

Aber man darf nicht übertreiben. Manchmal gehorchte der Kleine ja. Ohne dass er wusste, weshalb. Dann drehte der Kleine sich steif um, als hätte er keine beweglichen Gliedmaßen, und ging zum Tor des Parks. Sein Vater folgte ihm auf dem Fuß, erfreut über einen solch unverhofften Glücksfall. Manchmal kam das vor.

Doch manchmal will der Kleine sich auch einfach nicht bewegen. Dann, des Hin und Hers überdrüssig, berührt ihn der Vater nach einer Weile an der Schulter. Und dann …

Dann ist es, wie wenn man große Fische fängt. Thunfisch, Hai, Schwertfisch. Wie wenn man einen Delphin berührt.

Der Vater sieht die Bilder einer Fernsehreportage vor sich, ein kleines Fischerboot, vielleicht eine Dschunke. An Bord eine erschrockene Besatzung – auf dem Deck des Schiffs ein sich windendes Tier, das weder Arme noch Beine hat, um sich zu wehren, nur die Kraft der Rückengräte, mit deren Hilfe es sich aufbäumt und die Beine der Fischer hinterrücks unter ihnen wegschlägt. Richtig gefährlich, selbst außerhalb seines Elements.

Der Fisch verliert nicht immer, denkt der Vater.

Dann denkt er, dass der Vergleich bescheuert ist.

Häufig bewertet der Vater die Gedanken, die ihm kommen. Er sagt sich: Es ist bescheuert, das zu denken. Und gleichzeitig liebt er diese kleinen Bilder, die in seinem Kopf Farbe annehmen, seine Phantasie.

Der Kleine hat keine Phantasie. Es sind die Ärzte, die das sagen, die Spezialisten hinter ihren dicken Brillengläsern, die ihnen Froschaugen verleihen.

»Ihr Sohn funktioniert nicht wie alle anderen, Monsieur Dubon. Nicht wie Sie und ich.«

Pff, der Vater hätte gute Lust, sich zu verteidigen. Sich vielleicht ein bisschen aufzuplustern. Ihm zu antworten: Also ich, werter Herr, ich funktioniere nicht wie alle. Meine Phantasie, Herr Spezialist, also wenn ich Ihnen von meiner Phantasie erzählen würde – doch natürlich sagt er nichts, dafür ist er nicht hergekommen, und der Spezialist ist nicht seinetwegen da.

Ein anderer Spezialist, ein älterer, sanfter, menschlicher, würde vielleicht sagen: »Ihr Sohn kann nicht abstrahieren, nimmt alles nur auf der unmittelbaren Ebene wahr. Für ihn sind Emotionen, Erregungen …«

Stundenlang können Spezialisten so weiterreden. Der Vater hört nur mit halbem Ohr zu, schnappt während der endlosen Monologe ab und an eine Idee auf. So hat er gelernt, dass es besser ist zu sagen: »Es ist an der Zeit zu gehen«, als »Wir müssen gehen« oder »Wie wär’s, wenn wir gehen?«

Die Zeit. Auf der Zeit beharren. Die Stundenpläne, die Gewohnheiten. Die Regelmäßigkeit. Alles, was den Kleinen beruhigt.

Dennoch vergisst er regelmäßig, sich an die Regelmäßigkeit zu halten. Hatte er nicht gerade erst wieder einmal »Wir gehen dann bald« gesagt? Oder war es vielleicht »Wir gehen dann«? Oder, noch schlimmer: »Ich würde gerne gehen«?

Ganz sicher würde man ihm das ankreiden.

»Es ist an der Zeit zu gehen«, wiederholt er und hat den Eindruck, diese Worte engen ihn ein wie eine zu kleine Jacke, die er aus Versehen angezogen hat. Wie eine Krawatte, die ihm den Hals zuschnürt.

Der Vater kann Krawatten nicht ausstehen. Er trägt nie eine.

Jetzt ist nicht der passende Moment, an eine Krawatte zu denken.

Der Kleine rührt sich nicht, und der Vater kommt sich immer bescheuerter vor mit seiner fehlenden Krawatte, seinem klagenden Tonfall und dem sündhaft teuren Handy, das er ihm hinhält, ohne dass es etwas nützen würde.

Vor dem Eingang zum Park bleibt ein weißes Auto stehen.

»Gehen wir? Bitte. Ich bitte dich. Es ist an der Zeit, verstehst du?«

Aber der Kleine versteht nicht. Vermutlich kennt er die Bedeutung des Wortes »bitten« gar nicht und lässt sich von der drängenden Aufforderung nicht erweichen. Zweifelsohne ein bisschen wie ein Hund.

Doch etwas ändert sich in seiner Haltung, etwas Undefinierbares. Vielleicht ist es eine Schulter, die sich wenige Millimeter absenkt, oder ein Mundwinkel, der in einer winzigen Zuckung leicht nach oben wandert. Der Vater fasst wieder Hoffnung.

»Na komm, los, gehen wir. Ja genau. Es ist an der Zeit.«

Der Kleine greift sich mit einer Hand ins Gesicht. Ist damit beschäftigt, ein Augenbrauenhärchen auszureißen oder den Geist eines Augenbrauenhärchens.

Am Ausgang des Parks ist die junge Frau mit dem weißen Kittel und den schwarzen Haaren auf der Fahrerseite aus dem weißen Auto gestiegen. Sie geht um die Motorhaube herum, stützt sich so darauf ab, dass sie zum Park sehen kann, und hat den Blick auf den Kleinen und seinen Vater geheftet. Selbst von weitem ist zu erkennen, dass sie keine Lust hat, da zu sein. Dass sie ungeduldig ist, dabei hat sie noch gar nicht damit angefangen, geduldig zu sein.

Jetzt müssen sie sich beeilen. Es ist an der Zeit, das ist alles.

Und der Vater legt eine Hand auf die Schulter des Kleinen.

Dann ist es wie in einem Zeichentrickfilm oder in einer Komödie. Auf den Moment des Schweigens folgt eine Zeit der Schwebe, in der alles verharrt. Die Figur realisiert, was soeben passiert ist, was sie soeben gemacht hat. Es folgen Verblüffung, Reue, Bedauern. Wile E. Coyote, der eben noch Road Runner hinterhergejagt war, hört auf zu strampeln und sieht nach unten in den Abgrund, der sich unter seinen Füßen auftut.

Das ist wie in einer Komödie, nur dass es nicht komisch ist. Ganz im Gegenteil.

Es gibt eine merkwürdige Ähnlichkeit, oder zumindest eine Parallele, zwischen dem Geräusch des nach unten stürzenden Kojoten und dem Schrei, der sich jetzt dem Brustkorb des Kleinen entringt.

Kein Schrei, nein. Ein Röcheln. Ein Grollen. Ein Bersten, das anschwillt und zugleich stark abfällt. Ein pfeifender und volltönender Ausbruch, begleitet von Zittern und Krämpfen. Ein Anfall, der ihn von Kopf bis Fuß erfasst.

Der Kleine fällt vor dem Becken auf den Boden. Er bricht zusammen, wirft sich hin und her, nach rechts und links, das Gesicht auf den Boden gepresst.

Auf der anderen Seite des Parks wird die Beifahrertür schwungvoll aufgestoßen. Ein junger, großer, muskulöser Typ mit kahlgeschorenem Kopf steigt aus. Selbst von weitem kann man erkennen, dass sich auf seinem Gesicht eine Mischung aus Sorge und Angepisstsein spiegelt.

Die anderen Eltern und Kinder ziehen sich zurück, ein verschrecktes Häufchen, wie eine Gruppe Karpfen oder eine Schar Tauben. Nur ein kleines Mädchen bleibt zurück, die Augen weit aufgerissen angesichts des vermeintlichen Wutanfalls – doch seine Mutter fasst es am Arm und zieht es hinter sich her, und trotz des Windes, trotz des Verkehrslärms auf dem nahe gelegenen Boulevard, trotz der nahezu animalischen Schreie des Kleinen hört man die kristallklare Stimme des Mädchens, das fragt: »Aber was macht er denn da, der Junge?«

Die beiden Sanitäter, der muskulöse Typ und die junge Frau, streifen sie, als sie herangesprintet kommen. Man müsste die beiden sehen, ihre fachmännischen Handgriffe, ihren unbewegten Gesichtsausdruck. Oder auch wie die junge Frau den Kopf des Kleinen festhält, sein Kinn stützt, während der Muskelprotz ihn mit den Armen umfasst, ihn an sich presst und seine Beine blockiert. Von nahem ist der Muskelprotz noch muskulöser, und der Kleine wirkt in seinen großen Pranken ganz winzig. Dennoch knallt die Stirn des Kleinen heftig gegen den Wangenknochen des Muskelprotzes, der einen spitzen, leicht lächerlichen Schrei ausstößt und loslässt.

Geschieht ihm recht.

Die junge Frau im weißen Kittel bewahrt die Ruhe.

»Alles gut, Isaac, beruhige dich jetzt.«

Genervt wendet sie sich an den Muskelprotz.

»Halt seine Hand fest, die Hand, habe ich gesagt!«

Nur wenige Schritte von ihnen entfernt sieht der Vater, wie sich die Bizepse des Muskelprotzes unter dem Kittel abzeichnen, und er sagt sich, dass er selbst gern solche Arme hätte. Arme, die beruhigen und festhalten. Arme, die umschlingen, die nicht loslassen, trotz des anschwellenden Blutergusses unter dem Auge, der eine rote Linie bildet. Seltsamerweise ist sie symmetrisch zu den Strichen, die vom Ausreißen der Augenbrauen herrühren.

Der Muskelprotz flucht. Gott sei Dank flucht er, das macht ihn etwas weniger perfekt, etwas menschlicher. Er sagt: Verdammt, Isaac, beruhige dich, du tust mir weh, Isaac, es ist an der Zeit heimzugehen, du steigst jetzt in den Krankenwagen, und wenn du willst, stellen wir die Sirene an, dann fahren wir zum Heim, hm, das magst du doch gern, das Heim, heute ist Mittwoch, mittwochs gibt es Nudeln, das magst du doch, hm, Nudeln, sch, sch, beruhige dich, schau mal, du hast mich verletzt, du willst doch keine Spritze, oder, Isaac? Also hör auf, beruhige dich endlich.

Und entweder dringen die Worte des Muskelprotzes in eine unbekannte Region im Gehirn des Jungen vor, oder seine Kräfte lassen schlichtweg nach, in jedem Fall wird er langsam immer ruhiger. Er entspannt sich, beruhigt sich – und dann führt der Muskelprotz ihn auch schon zum Krankenwagen.

»Tschüss, Isaac«, sagt der Vater.

Aber niemand schaut ihn an, weder der Kleine noch der Muskelprotz und auch nicht die Tauben. Nicht einmal die Karpfen.

Die Sanitäterin bleibt zurück. Sie könnte ein hübsches Gesicht haben – aber ehrlich gesagt, hat sie das nicht. Vor allem nicht, wenn sie wütend ist. Da stechen ihr zu breiter Kiefer, ihre imposante Nase und ihre fettigen Hautunreinheiten hervor.

»Das ist jetzt das dritte Mal in sechs Monaten, Monsieur Dubon. Sie hatten es mir doch versprochen.«

»Es tut mir leid. Er findet die Karpfen und den Park ganz toll, und ich wollte …«

Die Sanitäterin scheint ihm jedoch gar nicht zuhören zu wollen. Abgesehen davon hat der Vater mitten im Satz aufgehört weiterzusprechen. Das passiert ihm immer dann, wenn ihm etwas in den Sinn kommt. Und jetzt gerade hat ihn seine Phantasie irgendwo in einer Ecke seines Gehirns darauf aufmerksam gemacht, dass der Anfang des Wortes Karp-fen und das Wort Park einander ähneln, dass sie einander gewissermaßen entgegengesetzt sind, als würden sie einander spiegeln, ein bisschen wie der Himmel und die Wasseroberfläche zum Beispiel – und dann sagt er sich: »Nein, doch nicht so richtig«, und der Gedanke verflüchtigt sich wie eine kleine graue Wolke, während die Sanitäterin ihrem Unmut freien Lauf lässt.

»Hören Sie, Monsieur Dubon« (ach herrje, wie sie schon ›hören Sie‹ sagte, gefolgt von seinem Namen, um dem Vater die Worte in den Schädel einzuhämmern, den ohnehin so wenig widerstandsfähigen Schädel des Vaters, so wenig widerstandsfähig wie Butter, Gummi oder ein Autoreifen), »hören Sie, wir können das nicht mehr machen. In der Klinik waren sie schon nicht so begeistert, aber das ist jetzt einfach nicht mehr möglich, wir können das nicht jeden Mittwoch machen, wir dürfen ihn nicht ruhigstellen, was sollen wir also Ihrer Meinung nach tun, hm? Im Heim geht es ihm sehr gut, außerdem müssen wir abwarten, was Ihre Frau dazu sagt, aber wirklich, Monsieur Dubon, wir hatten Sie vorgewarnt, wir übernehmen hier keine Verantwortung, das kommt überhaupt nicht in Frage, und …«

Sie sagt: Das kommt überhaupt nicht in Frage. Was der Vater so gar nicht ausstehen kann.

Er kann diese Frau ganz allgemein nicht ausstehen.

Wenn man bedenkt, dass er sie ganz süß fand, die Sanitäterin vom Mittwoch. Wenn man bedenkt, dass er sich eine Zeitlang fragte, ob sie und der kräftige Kerl wohl ein Paar seien – bis er aufgrund ihrer Gesten und Unterhaltungen verstanden hatte, dass dem nicht so war, dass sie nur Kollegen waren. Dass die Sanitäterin ihren Kollegen anscheinend ein bisschen verachtete. Und dass der Sanitäter vielleicht schwul war, aber da war er sich nicht ganz sicher.

Wenn man bedenkt, dass er letzte Woche mit der Sanitäterin gesprochen hatte, in einem so ungezwungenen Tonfall, als würde er gleich fragen wollen: Hätten Sie Lust, mal mit mir Kaffee trinken zu gehen oder sich auf einen Drink mit mir zu treffen?

Aber der Muskelprotz war mit dem Kleinen im Schlepptau zurückgekommen, noch ehe der Vater sich entscheiden konnte, ob er lieber »Kaffee trinken gehen« – etwas neutraler, nicht sehr verbindlich – oder »sich auf einen Drink treffen« sagen wollte – was schon fast ein sexuelles Interesse implizierte.

Und so hat der Vater seinen Vorschlag für sich behalten. Und jetzt ist die Sanitäterin alles andere als süß. Sie spricht wie eine Erwachsene, obwohl sie gerade mal um die zwanzig ist. Eine Ader pulsiert an ihrer Stirn, und in dem Moment stellt der Vater sich vor – besser noch, er sieht es ganz deutlich vor sich –, wie sie in fünfzehn Jahren und mit zwanzig Kilo mehr auf den Rippen aussehen wird, wie sie sich von der jungen Sanitäterin zur Chefin einer kleinen Firma für Krankentransport und Pflegedienst heraufgearbeitet hat, wie sie kein Blatt mehr vor den Mund nimmt – da muss sie sich ja nicht sonderlich anstrengen –, um ihre Mitarbeiterinnen als faules Pack und die Araber als Kameltreiber zu beschimpfen, wie sie sich über die Kosten, die Arbeitsstunden, die Patienten und die Regierung beschwert – nichts als ein Haufen unfähiger Typen –, wie ihr Mann sie mit einer jungen Sanitäterin betrügt und sie ihn zum Teufel jagt, wie ihre Jüngste große Probleme in der Schule hat und sie Beruhigungsmittel aus dem Arzneischrank entwendet – so sieht er sie, der Vater, in seiner Phantasie.

Er sieht sie, wie sie einmal sein wird, gefühllos, herzlos, glücklos, und er kann sie nicht ausstehen, als sie wiederholt: Für uns ist damit jetzt Schluss, das müssen Sie anders regeln, da müssen Sie eine andere Lösung finden, wie es Ihnen beliebt, aber ich werde meiner Chefin sagen, dass wir Isaac mittwochs nicht mehr mitnehmen, wir haben schon darüber gesprochen, auf Wiedersehen, Monsieur Dubon.

Dann knirschen ihre Schritte über den Kies im Park, die Tauben gurren, wie sie es immer tun, und der Vater steht auf einmal allein da.

Nach und nach nimmt der Park wieder sein altes Gesicht an. Der Krankenwagen startet und fährt auf dem Boulevard davon.

Alles schweigt.

Die Welt ist ruhig, wenn der Kleine nicht da ist.

2

Erst denkt er, dass er was in den Augen haben muss. Wiederholt reibt er sich mit dem Ärmel darüber, schüttelt leicht den Kopf und macht sich dann erneut ans Werk. Doch nur wenige Augenblicke später fängt es schon wieder an: Er sieht unscharf, als hätte ihm ein Scherzbold die Augäpfel mit Vaseline oder Fahrradschmiere zugekleistert.

In seinem Alter – er zählt im Frühling dreiundneunzig Lenze (wenn er überhaupt etwas von ihm mitbekommt, vom nächsten Frühling, mit dem Zeug da in den Augen) – ist der Körper eine merkwürdige Maschine. Eine Maschine, die sich jede Woche einen neuen Defekt ausdenkt, irgendein neues, beunruhigendes Geräusch, eine neue kleine Schwäche, um es in einem ohnehin schon nicht gerade reibungslos funktionierenden Getriebe noch weiter haken zu lassen. Schließlich hat er in seinem Alter eine ganze Reihe Schmerzen, mehr oder weniger chronische Krankheiten, im Lauf der Zeit angesammelte oder von vornherein festgelegte Schwächen und das ein oder andere Wehwehchen. Das hat Lucie immer gesagt – Mein Georges, nie ein Wehwehchen. Und so tüchtig – und dabei auch noch lustig, wenn Sie nur wüssten, aber ich will mich nicht brüsten, besser, man redet nicht über sein Glück, sonst macht man den lieben Gott nur eifersüchtig. Das sagte sie mit einem Funkeln in den Augen – und nicht, um ihm eine Freude zu machen, o nein, sie wusste nicht einmal, dass er es hörte. Das war irgendwann, am Küchenfenster – es war schön an diesem Tag, ein Frühlingstag, der nach Flieder duftete. Sie sagte das zu einer Nachbarin oder einer Freundin, das wusste er nicht mehr genau, aber er hatte ihren Wortschwall zufällig gehört, als er von der Werkstatt durch den Garten zum Haus zurückkam. Wenn Sie wüssten, wie glücklich er mich macht, mein Georges. Vielleicht beschönigte er das in seiner Erinnerung, vielleicht war der Frühling in diesem Jahr auch einfach sehr mild gewesen, doch wegen des Zitterns in Lucies Stimme – wie ihr die Worte über die Lippen kamen –, da war ihm durchaus, als würde sie damit dezent das anklingen lassen, was nachts passierte, wenn sie das Licht löschten. Wie fast jede Nacht, seit ihrer Hochzeitsnacht, seit ihrem ersten Mal zu zweit, seit dem einen Mal, als sie beide nach der Sache erstaunt, verdutzt, entzückt und atemlos gewesen waren. Er machte sie glücklich, und sie machte ihn glücklich.

Lucie. Das ist vielleicht der größte Schmerz, der tiefgründigste in dieser alten Hülle, diesem Schlachtross, das er noch war. Schließlich streckt er jeden Morgen die Hand zur anderen Seite des Bettes aus, und jeden Morgen berührt seine Hand nur das kalte Kopfkissen, die ordentlichen, unzerwühlten Laken. Und jeden Morgen fällt ihm wieder ein, dass sie nicht da ist, und eine große Leere macht sich in ihm breit.

Das ist schon eine dumme Sache, so ein Kopf. Man könnte meinen, dass ausgerechnet er, der sich an alles erinnert – an die Liste der Departements, die Flüsse und ihre Zuflüsse, die Telefonnummern aller Freunde von früher, aus drei, vier, fünf und schließlich aus sechs Zahlen bestehend, das Schema des Bremskreises für den Peugeot 404 –, dass ausgerechnet er jede Nacht im Schlaf eine Sache vergisst, eine einzige, die allerwichtigste – deine Frau ist tot, Georges, und du bist ganz allein.

Obwohl, nein, das ist kein Unglück. Kein Defekt des Körpers. Keine Wunde. Gar nicht zu vergleichen mit der Wunde, die seinen Handrücken ziert, vier parallele, gut fünf Zentimeter lange und sich deutlich voneinander abhebende Kratzspuren, aus denen sein altes Blut tropft – die kratzen aber auch ganz schön, diese kleinen Biester.

Nein, Lucies Tod war etwas anderes als ein Unglück. Es war sehr viel schlimmer. Unvorstellbar tiefer. Das war … Nie hat er in Worte fassen können, was es war. So viele Worte hatte er nicht, der Alte, außerdem behinderten ihn die Worte mehr als sonst etwas. Es war zu Ende, Punkt. Stopp. Nichts mehr. Zu Ende – und zu seiner großen Überraschung war er noch immer da und konnte den Gedanken denken, dass es zu Ende war.

Also machte er ganz einfach weiter. Er hatte schließlich das Haus, den Garten und die Werkstatt. Damals war er noch nicht so richtig in Rente gegangen, er schraubte noch an Autos von Freunden und langjährigen Kunden herum. Das konnte er am besten, das war sein Vergnügen, sein Leben, was hätte er auch sonst anfangen sollen? Und dann waren da die Freunde, die Neffen von Lucie, die Leute, die bei ihm vorbeischauten und sagten, er müsse stark sein. Und davor musste er die Beerdigung organisieren und bezahlen, Speisen und Getränke für die ganzen Leute herrichten, Beileidsbezeugungen entgegennehmen und sich bedanken, auch wenn er nicht so recht wusste, wofür eigentlich. Also ja: Lucie war weg, und er machte weiter, obwohl es vorbei war. Ihm war der Motor ausgegangen, und trotzdem fuhr sein Auto noch.

Vielleicht weil er noch etwas Schwung hatte. Aber lange würde das nicht mehr gehen. Von einem Tag auf den anderen würde er stehen bleiben, atemlos am Fuß eines kleinen Hügels liegen bleiben. Er würde noch zwei-, dreimal anruckeln. Ein letzter Funke der Zündkerzen, dann könnte er den Motor endlich abstellen. Selbst sterben, zwei, drei Monate nach ihr. Sie war bestimmt noch irgendwo in der Nähe. Ganz sicher wartete sie auf ihn.

Aber nein. So war es nicht gekommen. Leider. Leider ging das Leben weiter, wie die Leute und die Neffen von Lucie sagten – die immer seltener zu Besuch kamen.

Es ist gar nicht so ohne, dass ein Kerl einfach so, ohne Motor leben kann, ohne Batterie, ohne etwas, das ihn antreibt. Anfangs wollte er ja noch glauben, was man ihm da erzählte. Dass er vergessen würde, dass er sich verändern und die Trauer überwinden würde. Dann wurde ihm klar, dass er nichts vergaß, vor allem nicht den Schmerz. Überhaupt nicht. Er vergaß nur jede Nacht, dass sie tot war. Und spürte jeden Morgen den Schmerz darüber, dass er sie verloren hatte. Noch genauso stark.

So steht der Alte seit dreißig Jahren jeden Morgen auf und macht, was er zu tun hat. Aufräumen, essen, sich um den Garten kümmern, die Post durchsehen, die Zeitung nicht lesen.

Das ist ganz schön viel Arbeit. Früher las Lucie ihm aus der Zeitung vor. Also, sie las ihm nicht tatsächlich vor. Lucie erzählte ihm, was in der Zeitung stand. Sie machte die Nachrichtensprecherin für ihn. Sie fasste die Nachrichten zusammen, stöberte amüsante Anekdoten auf, zitierte die am besten formulierten Sätze. Sie nannte die Großen der Welt beim Vornamen und sprach über sie wie über die Kinder, die sie nie bekommen hatten, in einer Mischung aus Bewunderung und zärtlichem Spott. Als würde sie sich an die Zeiten erinnern, als sie Kniehosen trugen, mit all ihrer Tollpatschigkeit und ihren rührenden kleinen Unvollkommenheiten.

»Weißt du, was er wieder angestellt hat, unser Charles? Ein neues Gesetz, genau das. Und Léonid, dem geht’s gerade gar nicht gut. Hast du unsere kleine Grace gesehen? Man könnte glatt meinen, sie heiratet demnächst. Sie sieht ja so verliebt aus. Man muss schon sagen, er ist ein gutaussehender Mann …«

Und so weiter. Und sie lachten. Wem hätte die Welt nicht gefallen, wenn man die Nachrichten von einer Engelsstimme, von einem fröhlichen Vogelstimmchen zu hören bekommt? Und wer würde dann noch von ihnen erfahren wollen, von den verflixten Nachrichten, wenn sie nur noch Ergüsse in schwarzer Tinte auf grauem Papier waren? Also trägt der Alte seit dem Tag, an dem er Lucie verloren hat, jeden Morgen einen erbitterten Kampf mit der Zeitung aus.

Die Zeitung wird vom Briefträger gebracht, ordentlich gefaltet und von einer Banderole umschlungen. Der Alte legt sie auf den Tisch. An den Tagen, an denen er sich stark fühlt, liegen die großen Überschriften der Titelseite mit dem Gesicht nach oben da. An den Tagen, an denen er ein Wehwehchen hat, legt er sie eher mit den Schlagzeilen nach unten ab – man darf seine Kräfte nicht überschätzen. Dann setzt er sich in seinen Sessel neben den Gasherd und fängt damit an, dieses Käseblatt zu ignorieren.

Nichts zu machen. Da können sich die Schlagzeilen in noch so riesigen Buchstaben präsentieren und die Fotos die Titelseite noch so mit ihren knallbunten Farben überziehen, er liest sie nicht. Der Alte weiß durchaus, wie sehr sich die Nachrichten überschlagen, er weiß von dem Wettlauf des Entsetzens, den die Welt führt, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Tja, aber das ist ihm schnurz. Er will sich nicht in dieses Räderwerk verstricken. Er weigert sich. Was jucken ihn schon die Ereignisse in einer Welt, in der Lucie nicht mehr seine Nachrichtensprecherin ist. Und es ist ihm wichtig, der Welt das klarzumachen, damit die Welt ihn endlich in Ruhe ziehen lässt. So irgendwie stellt er sich das jedenfalls vor.

Das stumme Kräftemessen dauert eine gute Stunde, manchmal auch länger. Am Anfang sagt die Zeitung nichts, sie gibt sich überheblich. Ist sich ihrer Sache sicher. Schließlich ist sie ja da, um gelesen zu werden. Doch wenn sie bemerkt, dass nichts passiert, niemand sie aufschlägt, wird sie unruhig. Das ist ganz offensichtlich.

Sie versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Zunächst einmal wird sie ganz unruhig, bewegt sich dabei jedoch nicht. Nach einer Weile brummelt und knurrt sie. Dann schlägt sie an. Sie verspricht sensationelle Enthüllungen, unerhörte Ereignisse, brandheiße Neuigkeiten. Wenn ihr bewusst wird, dass das nicht hilft, schmeichelt sie sich ein. Betört. Lockt mit den Sportergebnissen, Kreuzworträtseln, dem Horoskop, nichts Kompromittierendes. Nur der Ehre halber.

Der Alte schenkt ihr nicht einmal einen Blick. Das ist ganz schön anstrengend und verlangt ihm einiges an Geduld ab, aber er trainiert ja schon seit Jahren. Er bleibt standhaft.

Zum Schluss bettelt die Zeitung manchmal. Immer freitags, da kommen die Todesanzeigen, und man könnte erfahren, wer von den alten Freunden den Löffel abgegeben hat. Die Zeitung fleht darum, angeschaut, durchgeblättert oder doch zumindest aufgeschlagen zu werden. Angefasst. Aber der Alte lässt sich nicht erweichen. Er will nichts davon wissen. Die Zeitung spielt völlig verrückt, doch er bleibt reglos in seinem Sessel sitzen und sieht sie nicht an.

Und jedes Mal läuft es auf dasselbe hinaus: Irgendwann schweigt die Zeitung. Niedergeschlagen. Gedemütigt. Ernüchtert. Dann steht der Alte auf, nimmt sie zur Hand, zieht die Banderole ab, ohne hinzusehen, und wirft diese in den Müll. Und die Zeitung legt er unter den Stapel der anderen Zeitungen – den Stapel, den er für die Kartoffeln und die Momente aufbewahrt, wenn er sich um Titine kümmert.

Würde ihn jemand dabei beobachten, dann würde er ihm sagen, er solle es lesen, dieses verfluchte Schmierblatt, oder es in den Müll schmeißen oder das Abonnement ein für alle Mal kündigen. Aber dann hätte er ein Loch in seinem Tagesablauf. Außerdem wäre es eine Schlappe – sich einzugestehen, dass die Nachrichten auch ohne Lucies Stimme existieren können. Und da weigert sich der Alte, Schluss, aus, Punkt. Es ist ohnehin egal: Keiner steckt die Nase in seine Angelegenheiten, und er muss sich vor keinem für seine Abonnements rechtfertigen.

Nachdem er seinen stummen Sieg über die Zeitung davongetragen hat, geht der Alte in den Garten. Regnet es zu stark, dann geht er stattdessen hoch ins Schlafzimmer. Sieht aus dem Fenster nach unten in den Garten.

Irgendwann ist es dann an der Zeit für den täglichen Gang ins Badezimmer. Da braucht er so viel Zeit, wie er eben braucht, nicht mehr und nicht weniger. Ist nicht gerade angenehm, so einen alten, steifen und unbeholfenen Körper zu scheuern, aber während dieser Zeit sind die Hände wenigstens mit etwas beschäftigt.

Den restlichen Vormittag verbringt er mit irgendwelchen häuslichen Arbeiten – fegen, die Kaffeeschale vom Morgen spülen. Und wenn der Vormittag noch nicht weit genug fortgeschritten ist, einfach noch mal fegen.

Irgendetwas will immer erledigt werden, man muss nur suchen. In den Garten runtergehen. Den Müll zum Container weiter unten an der Straße bringen. Milch, Fleisch, Eier kaufen. Nach dem Heizkessel sehen. Im Winter Holz holen. Noch mal in den Garten runtergehen für den Fall, dass er da was vergessen hat. Bis ihm einfällt, dass er ja schon vor einer halben Stunde zum wiederholten Mal im Garten war. In die Küche zurückgehen. Einen Teil der unnützen Zeitungen vom Stapel wegwerfen, sie aber abzählen, damit weder zu viele noch zu wenige zurückbleiben. Und so weiter.

Manchmal fragt sich der Alte, wie es einem so verdammt langweilig sein kann, wenn es doch so viel zu tun gibt.

Manchmal ist er auch ganz glücklich über sein Rheuma, seine Rückenschmerzen, sein verdrehtes Knie, seine Wehwehchen – sie verlangsamen ihn nämlich so sehr, dass all diese kleinen, unbedeutenden Dinge mehr Zeit brauchen. Zeit, während der er wenigstens nicht darüber nachdenkt, wie leer sich seine Brust anfühlt, wie leer und tief, wie ein fieser Abgrund neben einer Bundesstraße, und ganz ehrlich, wenn das das Leben ist, dann ist es besser, nicht zu leben (selbst wenn das so Sachen sind, die man nicht sagen darf, die man eigentlich nicht einmal denken darf für den Fall, dass Lucie sie hört, wo auch immer sie gerade ist. Sie wäre sehr unglücklich, wenn sie wüsste, dass ihr Georges seit dreißig Jahren an allen Tagen zu jeder Stunde derartige Gedanken hatte).

Nachmittags, nach dem Essen – aber nicht jeden Tag –, sieht Georges nach Titine. Das ist der einzige Moment, in dem er die Ahnung eines winzigen Aufwallens von Lebendigkeit in seiner Brust verspürt. Deshalb achtet er auch so sehr darauf, nicht jeden Tag dorthin zu gehen.

Das ist ein ziemlich kompliziertes Gleichgewicht. Würde er sie zu häufig sehen, würde ihn das missmutig stimmen: daran zu denken, dass sie da ist, so hübsch, so voller Leben und Begeisterung – und doch für immer eingesperrt … Jedes Mal macht er sich Vorwürfe, sie in der Werkstatt eingeschlossen zu haben, sie nie rauszuholen. Deshalb zieht er es vor, immer eine gewisse Zeit zwischen seinen Besuchen verstreichen zu lassen.

Letzten Winter jedoch (oder vielleicht war es auch ein anderer Winter – in seinem Alter zählt man nicht mehr, die Winter ähneln einander, wie sie im Übrigen auch den Sommern ähneln), irgendeinen letzten Winter in jedem Fall hatte ihn eine hinterhältige Grippe ans Bett gefesselt. Zwei Wochen lang durfte er nicht vor die Tür – Anordnung des Arztes.

Was den Garten betraf, so war das nicht weiter schlimm. Es gab nicht viel zu tun, und eine etwas entfernt wohnende Nachbarin kam nachmittags, um den Lauch und die Kartoffeln zu ernten. Sie versorgte ihn mit Suppe und Unterhaltung – beide waren sie fade und schlugen ihm auf den Magen.

Um Titine machte er sich jedoch Sorgen. Er sagte sich, dass sie verkümmern könnte. Dass er ihr fehlte, daran gab es nicht den leisesten Zweifel. Wer wusste schon, wie sie sich da so fühlte, ganz allein in seiner Werkstatt? Mal ganz abgesehen davon, dass sie, auch wenn sie sich das nicht immer anmerken lassen wollte, doch eher von fragiler Konstitution war. Wenn er sich nicht um sie kümmerte, was würde dann aus ihr werden?

Nach den zwei vom Arzt auferlegten Wochen (er hatte seine Nachbarin nach der ersten Woche hinauskomplimentiert und fühlte sich seitdem so gut, wie es bei einem alten Klappergestell wie ihm eben möglich war) eilte er mit langsamen Schritten zur Garage, um sie wiederzusehen. Als er sie sah, pochte seine vertrocknete Pumpe so heftig, dass er sich an der Werkbank abstützen musste. Ihm wurde schwindlig, und seine fahrigen alten Hände beförderten eine ganze Reihe Schraubenschlüssel zu Boden.

Also nicht zu oft hingehen, wegen all der trübsinnigen Gedanken, die Besuche aber auch nicht zu sehr auseinanderziehen, um bei einem Wiedersehen nicht in Ohnmacht zu fallen.

Überhaupt nicht mehr zu ihr zu gehen wäre natürlich die einfachste Lösung gewesen, aber diesen Gedanken verbat er sich schlicht und ergreifend. Das wäre dasselbe, als würde er die Zeitung kündigen: eine weitere Lücke in seinem Leben, zusätzlich zu dem Loch in seiner Brust.

Schon wieder dieses blöde Zeug in den Augen – er sieht fast nichts, vor allem nicht die dünne Schnur, mit der er seit endlosen Minuten den Leinensack zubinden will. Seine großen Mechanikerhände waren bei filigranen Aufgaben noch nie gut gewesen, und seine Arthritis ist ihm jetzt auch nicht gerade hilfreich. Aber wenn dann auch noch die Augen Probleme bereiten …

Die Katze miaut. Das ist sehr selten. Für gewöhnlich setzt sie sich einfach irgendwohin, wo sie nicht stört. Sie bleibt hier, teilnahmslos, bis Essenszeit ist oder der Alte weggeht. Vielleicht etwas weniger feindselig als die Zeitung, aber nicht viel.

Lucie hatte Katzen geliebt. Im Haus gab es immer ein, zwei Katzen in der Küche, die einem um die Beine strichen, zur Essenszeit miauten und die restliche Zeit auf einer Werkbank oder der noch warmen Motorhaube eines Autos dösten. Immer waren Katzen da gewesen, nur in den letzten Jahren nicht. Als Lucies Atemprobleme beständig schlimmer wurden, hatten die Katzen das Haus verlassen, wie höfliche Gäste, die wussten, wann es an der Zeit war zu gehen.

Mit dieser Katze hier verhält es sich anders. Niemand hat sie eingeladen. Sie ist von allein gekommen, wenige Monate nachdem Lucie verschwunden war. Von Anfang an hat sie ihm ihr verächtliches Schweigen und ihre nahezu beständige Reglosigkeit aufgezwungen. Der Alte dachte nicht daran, sie zu verjagen, genauso wenig wie er auf die Idee gekommen wäre, ein Senfglas oder die Radkappe eines Peugeot 204 in den Müll zu werfen. Das Zeug konnte immer noch jemandem nützlich sein.

Er kommuniziert nicht mit der Katze. Sie isst dasselbe wie er und kaum zu anderen Zeiten. Sie lässt sich auf seinem Sessel nieder, wenn er aufsteht, und verlässt diesen, ehe er zurückkommt. Sie verkehren miteinander und ignorieren sich dabei aufs vortrefflichste. Für Georges ist die Katze kein Wesen, vielleicht gerade mal ein Gegenstand – und ganz bestimmt keine Gegenwart.

Er nimmt im Übrigen an, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.

Gar nicht zu vergleichen mit der Verbundenheit mit Titine, bei der ihm ganz warm ums Herz wird – oder dem, was davon noch übrig ist.

Wie lange kann man sterben und leben lassen?

Der Alte geht auf die vierundneunzig zu, genauso gut könnte man auf die fünfundneunzig sagen oder, besser noch, auf die hundert – da ist der Weg zu Ende, das ist die Ziellinie eines Wettlaufs, an dem er nur noch versehentlich teilnimmt, weil er nicht weiß, was er sonst machen sollte.