9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Empire-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

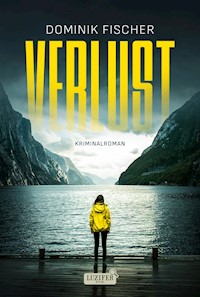

Der spannende Auftakt der Wayne-Trilogie – böse, brutal und absolut fesselnd.

Das wahrhaft Böse ging subtil vor und fiel über seine Opfer her, wenn diese es am wenigsten erwarteten. Er war das abgrundtief Böse.

Emma Wayne hat es oft mit brutalen Fällen zu tun. Ihre Abteilung beim NYPD – die Special Victims Division – ist auf häusliche Gewalt und Missbrauch spezialisiert. Jeder Fall geht ihr an die Nieren, sie fühlt mit den Opfern und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Betroffenen beizustehen. Doch in letzter Zeit scheint sie dem ständigen Druck nicht mehr standhalten zu können. Immer häufiger findet Emma sich plötzlich an Orten wieder, ohne zu wissen, wie sie dort hingekommen ist. Sie leidet unter Zeitverlust und sogar Gewaltausbrüchen, die nicht nur ihre Karriere, sondern auch die Menschen in ihrem Umfeld in Gefahr bringen. Und das, während gleichzeitig ein sadistischer Mörder in New York sein Unwesen treibt.

Als jemand in Emmas Umfeld ermordet wird, gerät sie immer mehr in den Kreis der Verdächtigen. Bis sie letztlich zur Hauptverdächtigen wird. Emma ist überzeugt, dass sie niemals zu einer so schlimmen Tat fähig sein könnte. Oder etwa doch? Der Druck wächst, und mit ihm die Angst, dass sie nicht nur um ihre Freiheit, sondern auch um ihren Verstand kämpfen muss.

Der spannende Auftakt der Trilogie von Dominik Fischer – böse, brutal und absolut fesselnd.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Dominik Fischer

Die Hauptverdächtige

Über den Autor:

Geboren 1983 wuchs Dominik vor den Toren der Stadt Aachen auf, die im westlichen Dreiländereck von Deutschland, den Niederlanden und Belgien liegt. Auch heute lebt er noch hier.

Sein Studium an der Maastricht University und das Bedürfnis Neues kennenzulernen brachte ihn über Auslandspraktika in den USA, China und Singapur, bis hin zur Yonsei University in Seoul, Südkorea, wo er ein Auslandssemester absolvierte. Seither arbeitet er in einem DAX-Konzern, wo er bereits verschiedene Strategiepositionen im In- und Ausland hatte einnehmen dürfen. Komplexität im Job, liebt er ebenso, wie die Komplexität in den Romanen, die er schreibt.

Seine Leidenschaft, neben dem Schreiben von Büchern, gilt dem Wandern und Fahrradfahren. Wochenlange Wandertouren mit Zelt und Rucksack durch Norwegen und Schottland gehören ebenso dazu, wie ausgedehnte Radwanderungen.

Buchbeschreibung:

Das wahrhaft Böse ging subtil vor und fiel über seine Opfer her, wenn diese es am wenigsten erwarteten. Er war das abgrundtief Böse.

Emma Wayne hat es oft mit brutalen Fällen zu tun. Ihre Abteilung beim NYPD – die Special Victims Division – ist auf häusliche Gewalt und Missbrauch spezialisiert. Jeder Fall geht ihr an die Nieren, sie fühlt mit den Opfern und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Betroffenen beizustehen. Doch in letzter Zeit scheint sie dem ständigen Druck nicht mehr standhalten zu können. Immer häufiger findet Emma sich plötzlich an Orten wieder, ohne zu wissen, wie sie dort hingekommen ist. Sie leidet unter Zeitverlust und sogar Gewaltausbrüchen, die nicht nur ihre Karriere, sondern auch die Menschen in ihrem Umfeld in Gefahr bringen. Und das, während gleichzeitig ein sadistischer Mörder in New York sein Unwesen treibt.

Als jemand in Emmas Umfeld ermordet wird, gerät sie immer mehr in den Kreis der Verdächtigen. Bis sie letztlich zur Hauptverdächtigen wird. Emma ist überzeugt, dass sie niemals zu einer so schlimmen Tat fähig sein könnte. Oder etwa doch? Der Druck wächst, und mit ihm die Angst, dass sie nicht nur um ihre Freiheit, sondern auch um ihren Verstand kämpfen muss.

Der spannende Auftakt der Trilogie von Dominik Fischer – böse, brutal und absolut fesselnd.

Dominik Fischer

Die Hauptverdächtige

Band 1

Thriller

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Januar 2025 Empire-Verlag

Empire-Verlag OG, Lofer 416, 5090 Lofer

Lektorat: Nicole Siemer

Korrektorat: Rebekka Maria Sadiki-Peckary (www.sprachkunst.art)

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –

nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Cover: Chris Gilcher

https://buchcoverdesign.de/

Illustrationen: Adobe Stock ID 802317333

TEIL 1

Ich wurde auserwählt.

Kapitel 1

Dienstag, 03. Januar, 04:23 Uhr.

Bald ging die Nacht zu Ende.

Bald füllten sich die Gänge des Krankenhauses wieder.

Bald konnte Claire ihren Feierabend antreten.

Bald.

Doch zuvor galt es noch die letzten Räume zu reinigen. So, wie es ihr Arbeitsplan vorsah. Sie schob den Putzwagen durch den leeren Flur im zweiten Untergeschoss. Den Boden wollte sie auf ihrem Weg zurück zum Aufzug reinigen, der sich in eben diesem Moment hinter ihr schloss.

Das Rattern der zuschlagenden Aufzugtür ließ sie zusammenzucken. An die Geräusche, an das Alleinsein, musste sie sich noch gewöhnen. Es war erst die zweite Woche, die sie hier arbeitete. Ihre Kollegin hatte sich kurz vor Beginn der heutigen Schicht krankgemeldet und nun musste Claire alleine zurechtkommen. Aber das würde sie schon schaffen. Daran zweifelte sie nicht.

Room B-2.04 stand auf dem blauen Schild, an der Wand neben der Tür, vor der sie stehenblieb. Darunter Morgue. Sie zögerte. Es war nur ein Gefühl. Aber dafür ein sehr unangenehmes.

Sie nahm den Putzeimer vom Wagen und stellte ihn vor sich ab. Dann griff sie den Wischmopp, an dessen Ende Lappen wie geflochtene Haare herabhingen.

Der Türknauf war kalt, als sie ihn mit der Hand umschloss.

Kalt, wie der Tod.

Claire wusste, dass im Inneren der Leichenkammer niedrige Temperaturen herrschten, um den Verwesungsprozess zu stoppen oder zumindest verlangsamen zu können. Sie hatte es in einer der True Crime Stories aufgeschnappt, die sie sich so gerne im Fernsehen ansah. Es war eine morbide Neugierde, die sie antrieb. Eben die Neugierde, die sie auch dazu veranlasste, nach verstörenden Videos im Internet zu suchen. Sie hätte es nicht zugegeben, doch ging vom Tod, von dem Leid anderer, eine unbeschreibliche Faszination aus, derer sie sich hingeben musste. Vielleicht war es, weil sie sich besser fühlte, wenn sie sah, wie schlecht es anderen Menschen ging.

Noch immer ruhte ihre Hand auf dem Türknauf. Ruhig atmete Claire vor sich hin, während sie sich das schelmische Grinsen in Erinnerung rief, mit dem ihre Kollegin ihr erzählt hatte, dass manche der Leichen für Forschungszwecke, oder aber auch als Lehrobjekte genutzt wurden. Objekte. Studenten oder angehende Chirurgen konnten nicht nur an Schweinskadavern üben, die zwar der Anatomie des menschlichen Körpers ähnelten, aber eben keinen echten Toten zu ersetzen vermochten. Der Dreck unter ihren Fingernägeln. Zusammengefallene Gesichter. Leichenflecken. Weit offenstehende Augen. Oder aber auch ein zaghaft geöffneter Mund, aus dem ihre Seele entwichen war. Der Tod war vielfältig und ebenso einfallsreich.

Claire öffnete die Tür und schob den Eimer in die Öffnung, um zu verhindern, dass die Tür hinter ihr zufallen konnte. Dabei geriet das graue Putzwasser in Bewegung, schwappte über den Rand des Eimers und verteilte sich auf dem Boden. Auch Claires Schuhe hatte es getroffen.

Genervt stöhnte sie auf, achtete aber weiter nicht darauf – dem Flur musste sie sich ohnehin später noch widmen – und betrat den Raum.

Kälte schlug ihr ins Gesicht. Wie erwartet. Dazu der Geruch von …

Es war nur der Hauch von Desinfektionsmittel, den Claire wahrnehmen konnte. Mehr nicht. Keine Spur von Verwesung.

Sie schaltete das Licht ein. Vor sich, am anderen Ende des Raumes, erblickte sie den Obduktionstisch.

Leer.

Nichts außer dem blanken Edelstahl, aus dem man ihn gefertigt hatte.

Claire war erleichtert. An ihrem ersten Tag hatte sie nicht das Glück gehabt, den Tisch leer vorzufinden. Zwar war der Leichnam, der darauf gelegen hatte, mit einem weißen Tuch abgedeckt worden, doch hatte sie den Gedanken, einen Toten neben sich zu wissen, nur schwer ertragen können. Und das, obwohl der Tod sie doch eigentlich so sehr faszinierte. Ein Gefühl der Respektlosigkeit hatte sie in diesem Moment überkommen. Es hatte sich einfach falsch angefühlt, mit dem Wischmopp neben einem Toten zu stehen.

Ihr Blick ruhte noch immer auf dem Tisch. Langsam schritt sie ihm entgegen, wobei ihre nassen Schuhe quietschten, als würden sie um Hilfe schreien. Claire begann den Boden zu wischen. Weniger gründlich, als sie es für gewöhnlich machte – sie wollte keine unnötige Zeit hier unten verbringen. Nicht in diesem Raum.

Sie drehte sich um.

Die Stille, die sie in ihre Arme geschlossen hatte, wurde fortgejagt. Es war der Aufprall des Wischmopps auf dem Boden, der nicht lauter hätte widerhallen können.

Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie auf den Körper eines alten Mannes, der auf einem Auszug liegend aus dem geöffneten Fach herausragte. Seine nackten Füße streckten sich ihr entgegen. An einer seiner Zehen hing ein Zettel mit der Identifikationsnummer, die ihm nach seinem Tod zugeteilt worden war. Die Haut des Mannes war schrumpelig und lag in Falten da. Viel zu groß für den Körper, den sie umhüllte. Und doch war es unverkennbar die seine.

Erschrocken und gleichermaßen fasziniert trat sie näher an den Toten heran. Ein kalter Schauer durchfuhr sie. Ein Zittern folgte. Doch es blieb ihr nichts anderes übrig – sie musste ihn sich einfach ansehen.

Und bereute es sofort.

Bereute ihr Verhalten.

Ihre Neugier.

Die Realität, die sie mit allen Sinnen wahrnahm – wahrnehmen musste – war eben doch etwas anderes. Kein Bildschirm, der neutralisierend zwischen ihr und dem Toten stand.

Keine Distanz.

Der Schrei, den sie ausstieß, wollte nicht enden.

Unnatürlich war der Kopf des Toten in seinen Nacken gestreckt. Fratzengleich sein Gesicht. Sein Mund war weit aufgerissen. Unfreiwillig. Ein Mundsperrer, wie er auch in der Kieferchirurgie zum Einsatz kam, hielt ihn offen. Seine Unterlippe war von tiefen Schnitten gespalten. Es schien, als hätte jemand sich der Schärfe seines Messers überzeugen wollen – unweigerlich war ihm dies gelungen. Blut war keines hervorgetreten. Ohne das rhythmische Schlagen des Herzens gab es keinen funktionierenden Blutkreislauf, der es aus den Wunden hätte hinausbefördern können. Das Blut hatte sich bereits innerhalb der ersten Stunden nach Eintreten des Todes an den tiefsten Stellen des Körpers gesammelt. Deutlich zu erkennen an den dunklen, blauvioletten und ineinander verschlungenen Flecken, die sich zeigten. Seine Zunge? Aufgefächert, in Fetzen hängend, wie die Flosse eines asiatischen Kampffisches. Stücke derselben lagen über seinem Kinn und auch seinem Brustkorb verteilt.

Entsetzt schlug Claire die Hände vor den Mund. Um ihren eigenen Schrei zu bändigen. Dann wandte sie sich von dem ab, was sie gesehen hatte.

Zu spät.

Das Bild hatte sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Jetzt war er, der Mann, ein Teil von ihr.

Nach Luft schnappend rettete sie sich auf den Flur.

* * *

Es dauerte nicht lange, bis zwei Mitarbeiter des Krankenhauses die Situation in Augenschein nahmen. Jemand hatte sich an dem Inhalt eines der Kühlfächer bedient, in denen die Toten gelagert wurden. War der entstellte Leichnam, den Claire gefunden hatte, dem ausufernden Verhalten einiger Studenten zuzuschreiben, die hier in der Nacht ihrer kranken Fantasien gefrönt hatten? War das alles nur ein geschmackloser Streich?

Möglich war es. Und zudem war es deutlich einfacher, es als ein solches Fehlverhalten – als einen Streich – abzutun.

Der Leichnam des Mannes wurde wenig später abgeholt und dem Krematorium überstellt.

Kapitel 2

Dienstag, 03. Januar, 07:14 Uhr.

Emma schwitzte, obwohl sie von kühlenden Wassermassen umgeben war.

Ihr Herz trommelte regelrecht in ihrer Brust.

Ihr Oberkörper schoss in die Höhe und sie schnappte nach Luft. Dann tauchte sie wieder unter.

Ihre Arme schnellten nach vorne.

Ihr Körper streckte sich in die Länge.

Es war ein Bewegungsablauf, über den sie nicht nachdenken musste. Als Teenager hatte sie regelmäßig im Schwimmteam ihrer High School trainiert. Und auch, wenn sie es nie unter die Besten geschafft hatte, so hatte sie nie aufgehört an sich zu arbeiten.

Fünfundvierzig lange Minuten schwamm sie Zug um Zug. Bahn um Bahn. Ihre Gedanken waren leer. Sie konzentrierte sich nur auf ihren Körper.

Dann war es geschafft. Sie drehte sich auf den Rücken und ließ sich treiben. Zufrieden. Das Schwimmbad füllte sich. Allmorgendlich waren es dieselben Gesichter, die sie zu sehen bekam. Allesamt arbeiteten sie für das NYPD. Allerdings für unterschiedliche Abteilungen. Sie kannte nur wenige von ihnen persönlich. Meist auch nur, weil es Überschneidungen zwischen ihren Fällen gab. An diesem Morgen war niemand dabei, den sie besser kannte.

Emma stieg aus dem Becken und verschwand hinter der Tür, auf der eine stilisierte Frauenfigur prangte. Die Umkleide und die Dusche hatte sie für sich alleine. So, wie sie es morgens bevorzugte. Sie drehte sich um und blickte auf die Uhr, die über der Tür hing. Die Zeit drängte. Zwar hatte sie heute keine Termine, aber um überhaupt noch halbwegs pünktlich auf der Arbeit zu sein, musste sie sich beeilen.

Geschickt pulte sie sich aus ihrem Badeanzug, warf ihn neben ihre Sporttasche auf die Bank, und trat unter die Dusche. Der lauwarme Wasserstrahl liebkoste ihre Haut. Ohne zu wissen wieso, schoss ein kalter Schauer durch ihren Körper. Es war ein Schauer, den selbst die Wärme des Wassers, in das Emma sich hüllte, nicht zu verhindern wusste. Geistig, wie auch körperlich erstarrt, verharrte sie unter der Dusche. Das Prasseln der niedergehenden Wassertropfen betäubte ihre Sinne.

Aus Sekunden wurden Minuten.

Schlagartig kehrte sie ins Hier und Jetzt zurück, schüttelte sich und schaltete das Wasser aus. Mit den Händen umschloss sie ihre Haare und presste sie wie einen Waschlappen zusammen.

Sie trat aus der Duschkabine und hielt inne. Ihr dämmerte es bereits und mit dem Öffnen ihrer Sporttasche kam die Gewissheit. »Nicht schon wieder!«, stieß sie erzürnt aus, als sie bemerkte, dass sie ihr Handtuch vergessen hatte. Schon wieder.

Jeder ihrer Schritte hinterließ Spuren auf dem Boden der Umkleidekabine. Unzählige Wassertropfen rannen entlang ihres Körpers, dem Boden entgegen.

Emma grübelte: »Was jetzt?« Sie zog ihre Augenbrauen zusammen. Ihr Blick blieb an den Spiegeln über den Waschbecken hängen. Obwohl sie der Meinung war eine attraktive junge Frau zu sein, interessierte sie sich nicht für ihr Spiegelbild.

Auf der Ablage vor den Spiegeln lag ein Föhn. Es war der Föhn, den sie für gewöhnlich nach dem Schwimmen nutzte, um ihre Haare zu trocknen.

»Das wird funktionieren.« Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. Dann griff sie nach dem Föhn. Hoffentlich kommt jetzt niemand, dachte sie noch, ließ sich dadurch aber nicht mehr von ihrem Vorhaben abhalten. Sie schaltete den Haartrockner ein und führte den warmen Luftstrahl über ihren Körper.

Sie erinnerte an ihre Zeit als Kind. Daran, wie ihr Vater nach dem Duschen ihre langen Haare geföhnt hatte. Wenn ihr kalt gewesen war, wenn sie am ganzen Körper gezittert hatte, hatte er den Föhn benutzt, um sie aufzuwärmen – manchmal hatte er sich einen Spaß daraus gemacht und den wärmenden Luftstrahl ein paar Sekunden zu lange auf ihren Po gerichtet, bis sie aufgeschrien hatte und davongelaufen war.

Ihre Eltern waren schon lange tot. Der Verlust schmerzte noch immer. So sehr, dass Emma nicht einmal mit ihrer Schwester darüber sprechen konnte.

Das Föhnen dauerte länger, als sie vermutet hatte – sie war seit ihrer Kindheit eben doch um einiges größer geworden – und sonderlich geduldig war sie obendrein auch nicht. Die Jeans klebte an der noch feuchten Haut ihrer Beine, als sie diese überzog. Der Wollpulli, den sie über ihren Oberkörper streifte, sog die letzten Wassertropfen gierig auf. Das Gefühl, das blieb, als er sich auf ihre Haut legte, war unangenehm. Kalt.

Ihr Start in den Tag hätte besser sein können.

Emma nahm ihre Sporttasche und verließ die Schwimmhalle. Ihre feuchten Haare hatte sie unter einer Mütze versteckt, um sich bei den eisigen Temperaturen nicht zu erkälten. Zu Fuß schlängelte sie sich durch New York. Vorbei an Menschen, die in sämtliche Himmelsrichtungen ausströmten. In diesen Momenten kam ihr die Stadt vor wie eine riesige Ameisenkolonie, wo ein jeder seine Aufgabe übernahm.

Emma huschte hinunter in die Metrostation. Die New Yorker Metro war ein Querschnitt der Gesellschaft. Und die Gesellschaft war schlecht, wie sie ihre Arbeit gelehrt hatte. Ein jeder könnte ein brutaler Schläger, Vergewaltiger oder gar Mörder sein.

An diesem Morgen war die Metro erstaunlich leer. Emma konnte sich zwischen mehreren freien Plätzen entscheiden und setzte sich. Häufig war es anders. In den Sommermonaten zudem teils unerträglich, wenn der Körpergeruch einiger, mit denen sie dicht gedrängt ihren Weg zur Arbeit antreten musste, schlimmer war als der Gestank der Stadt selbst.

Kapitel 3

Dienstag, 03. Januar, 08:48 Uhr.

Mit dem dampfenden Pappbecher in der Hand trat Greg vor das Fenster in seinem Büro und blickte nach draußen. Noch immer hielt die Rush Hour an. Es gab kein Entkommen. Blech an Blech. Tagtäglich, ob Sonnenschein oder Regen – gerade schneite es – dasselbe Bild. So, wie auch er sich tagtäglich mit den abscheulichsten Abgründen der Menschen auseinandersetzen musste. Greg war gerne Polizist, doch seine Arbeit war hart. Er arbeitete in der Special Victims Division, SVD, des New York Police Departments. Minderjährige Sexsklaven. Missbrauch. Körperliche Misshandlungen. Mord an Schutzbedürftigen. Fälle, in denen die Opfer Kinder waren, machten ihm besonders zu schaffen. Er zeigte es nur niemandem.

Er wandte sich vom Fenster ab und sank in seinen Schreibtischstuhl. Dabei stieß er mit dem Fuß gegen den antiquiert anmutenden PC-Turm unter dem Tisch, zuckte zusammen – er hatte sich an dem überschwappenden Kaffee verbrannt – und fluchte lautstark vor sich hin.

Er stellte den Becher ab. Sein Hemdärmel war durchtränkt von der braunen Brühe, die nicht wirklich die Bezeichnung Kaffee verdiente. Die Flecken kamen auf dem Weiß seines Hemdes besonders gut zur Geltung. Greg drehte sich, in seinem Schreibtischstuhl sitzend, herum und öffnete die Schublade des Aktenschrankes, der hinter ihm stand. Dort bewahrte er Papiertücher auf. Er nahm einige vom Stapel und begann damit über den Hemdärmel zu reiben.

Doch die Kaffeeflecken ließen sich nicht entfernen.

Er blickte auf. Emmas Telefon klingelte. Greg lächelte verhalten, während er noch im selben Moment mit dem Kopf schüttelte. »Kannst du nicht einmal im Leben pünktlich sein, meine Liebe?«

Das Klingeln des Telefons verstummte, sodass er sich wieder dem übergeschwappten Kaffee widmen konnte, der auch die Tastatur seines Computers nicht verschont hatte. Allerdings nur, um kurz darauf vom Klingeln seines eigenen Telefons unterbrochen zu werden.

Greg stieß genervt die Luft zwischen seinen Lippen heraus. Er zögerte. Dann nahm er das Gespräch aber doch entgegen. »NYPD. Greg Martin am Apparat.«

»Hey Greg. Ich bin’s, Marc.«

»Marc? Alles klar bei dir?« Marc Harsen. Er arbeitete beim Jugendamt. Von ihm hatte Greg vor einigen Monaten auch erfahren, dass er und Emma ein Paar waren. Und das schon seit Jahren.

»Weißt du, wo Emma steckt? Ich habe sie nicht erreicht.«

»Ist das was Neues? Die wird sicherlich bald hier auftauchen. Für ihre Verhältnisse ist es doch noch recht früh.«

Marc lachte.

Greg warf die Papiertücher neben sich in den Papierkorb. Lehnte sich in seinem Stuhl zurück und hob zeitgleich seine Füße, um sie, begleitet von einem dumpfen Knall, auf dem Tisch zur Ruhe zu legen. Greg nahm den Kaffeebecher wieder an sich. Darunter hatten sich Kaffeereste gesammelt. Einige der Tropfen landeten auf Gregs Hemd. Andere auf seiner Jeans. Verärgert über seine eigene Dummheit stöhnte er auf. »Wie kann ich dir helfen, Marc?«

»Das Jugendamt wurde auf eine junge Mutter aufmerksam gemacht, die in eurem Verantwortungsbereich wohnt. Nach Mutmaßungen der Nachbarn lässt sie ihr Neugeborenes wohl häufig und teils sogar über Nacht alleine in der Wohnung. Keine Ahnung, ob da etwas dran ist …« Marc räusperte sich. »… aber das ist jetzt auch egal. Ich will mir jedenfalls selbst ein Bild davon machen.«

»Jetzt?«

»Ja. Könnt ihr mitkommen?«

Greg führte den Becher an seine Lippen und nahm einen kräftigen Schluck. »Klar doch.« Es war nicht das erste Mal, dass Marc seine Beziehung zu Emma nutzte und sich direkt an einen von ihnen wandte.

»Treffen wir uns vor dem Haus?«

»Geht klar«, sicherte er Marc zu, stellte seinen Becher zur Seite und stand auf. »Ich mache mich auf den Weg. Ohne deine Freundin.«

Ein verhaltenes Lachen ertönte. Gefolgt von einem kurzen »Danke«.

Greg zog die Tür zu seinem Büro hinter sich zu. Auf seinem Weg in die Tiefgarage kam er an den Hamsterkäfigen vorbei, wie sie die mit Sichtschutz voneinander abgeschirmten Arbeitsplätze in den Großraumbüros des NYPDs nannten. Von modernen Bürowelten oder auch nur technischer Ausstattung des 21. Jahrhunderts war hier keine Spur. Der Dreck, der den Tastentelefonen und kabelgebundenen Computertastaturen anhaftete, musste älter sein als er selbst – also schon deutlich über dreißig Jahre alt. Greg seufzte. Aber nicht deswegen. Auch war es kein mitleidiges Seufzen. Vielmehr war es ein Ausdruck seiner Gereiztheit. »Hat einer von euch Emma gesehen?«, fragte er genervt.

Kopfschütteln. Hier und da ein »Nein«. Dazu das unbeirrte Klacken der Tastaturen und vereinzelte Wortfetzen von Telefongesprächen, die zu ihm durchdrangen. Es war kurz nach 9:00 Uhr. »Langsam aber sicher habe ich keine Lust mehr darauf.« Ungeduldig wartete er auf den Aufzug. Wenn er jemals der Unpünktlichkeit einen Namen geben musste, dann hatte er seine Wahl bereits getroffen: Emma Wayne.

* * *

Mit einem deutlich spürbaren Ruckeln stoppte der Aufzug auf der Ebene der Tiefgarage. Scheppernd öffneten sich die Türen und fuhren zur Seite.

Ohne aufzublicken, stürmte Emma auf Greg zu und stieß gegen ihn. »Autsch«, entfuhr es ihr. »Kannst du nicht aufpassen?«

»Du solltest pünktlicher werden.« Er blickte zu Emma hinunter.

Emma zuckte unbeeindruckt mit den Schultern. »Waren wir verabredet?« Ihre Haarspitzen waren noch nass.

»Marc konnte dich nicht erreichen. Er braucht uns.«

»Jetzt sofort?«

»Ja. Er arbeitet eben lieber mit dir zusammen, als sich auf irgendeine Streife einzulassen.« Greg grinste. »Für mich absolut unverständlich.«

* * *

Der sonore V8 des Dodge bollerte gelassen vor sich hin, als Emma und Greg durch die Tiefgarage rollten und sich der Ausfahrt näherten. Draußen trat Greg beherzt aufs Gas, der Motor schrie wild fauchend auf, und Emma wurde in den Sitz gepresst.

Sie blieb unbeeindruckt.

Aus den Augenwinkeln heraus sah sie, wie die Tachonadel weiter hochschnellte.

Wie immer, wenn es um Kinder ging, schwiegen die beiden. Stattdessen drehte Emma das Radio lauter. Die ersten Klänge von Hallelujah ertönten. Sie mochte das Lied. Als die zweite Strophe einsetzte und über die Macht einer nackten Frau gesungen wurde, stimmte sie leise mit ein. Dafür erntete sie einen von Unverständnis geprägten Blick ihres Partners.

Sie ignorierte ihn und sang weiter.

Lauter als zuvor.

Kurz darauf waren sie auch schon am Ziel. Wahrlich kein Vorzeigeort. Greg lenkte den Dodge durch die schmale Zufahrt, die in einen deutlich großzügigeren Innenhof mündete.

»Einladend«, merkte Greg zynisch an und parkte den Wagen vor den Treppenstufen, die hinauf zum Eingang des Hauses führten. In dem Gebäude befanden sich sicherlich an die einhundert Wohnungen. Greg verzog das Gesicht. »Was für ein Loch. Wenn du hier gelandet bist, kannst du dich doch nur noch besaufen oder am besten verabschiedest du dich gleich mit ’ner Kugel.«

»Da hast du ja echt Glück gehabt, dass du nicht hier aufwachsen musstest.« Emma öffnete die Tür und stieg aus. Ihr missfiel es, vorschnell über Menschen zu urteilen, auch, wenn sie sich selbst nicht von solchen Vorurteilen freisprechen konnte. Aber sie arbeitete an sich.

Der Innenhof, in dem sie sich befanden, war eingekesselt von anonymen Wohntürmen. Die Zufahrt, durch die sie gekommen waren, wirkte, als habe sie jemand nachträglich mit Hammer und Meißel hineingeschlagen.

»Kommst du nicht mit?« Greg war bereits einige Schritte vorausgegangen und drehte sich zu Emma um, die immer noch neben dem Wagen stand und nun gen Himmel blickte. Grau. Ton in Ton mit den angrenzenden Gebäuden. Der Himmel wirkte wie ein Deckel, der ihnen übergestülpt worden war, um das Unheil einzuschließen.

Emma atmete tief durch und folgte Greg.

Gemeinsam betraten sie den Eingangsbereich. Vulgäre Kunstwerke zierten die Wände.

Links führte eine Tür zum Treppenhaus. Vor ihnen lagen die Aufzüge. Davor standen Marc und sein Kollege Lenny. Emma hatte ihn erst wenige Male getroffen und nie mehr als ein paar Worte mit ihm gewechselt. Er war noch jung. Er hatte erst kürzlich beim Jugendamt angefangen und war Marc zugeteilt worden. Von Marc wusste sie, dass er ein Klugscheißer war, wie er im Buche stand. Er mochte Lenny nicht. Emma hingegen hatte sich noch kein abschließendes Urteil über ihn gebildet. Sie begrüßte ihn und wandte sich dann Marc zu. »Hey du.« Sie lächelte zurückhaltend. Eine innige Begrüßung hielt sie für unangemessen.

»Danke, dass ihr sofort gekommen seid.«

»Klar doch.«

Sie stiegen in den Aufzug. Scheppernd setzte er sich in Bewegung.

»Was wissen wir?«, fragte Emma.

»Die Mutter heißt Brenda Holly. Ihre Tochter ist erst wenige Wochen alt«, antwortete Marc.

»Ist das Mädchen zu Hause?«

»Davon ist auszugehen.«

»Sind noch weitere Kinder in der Wohnung?«

»Das wissen wir nicht.«

»Und der Vater? Lebt er hier?«

»Auch das wissen wir nicht«, warf Lenny ein, der sich bis dahin im Hintergrund gehalten hatte.

»Okay. Wenn wir sonst nichts haben, müssen wir es herausfinden.«

Die Aufzugtüren öffneten sich und sogleich war klar, um welche Wohnung es sich handelte. Geschrei war zu hören. Es war das Geschrei einer Frau. Offensichtlich tobte sie, wie eine wildgewordene Furie umher. Ein dumpfes Poltern gesellte sich dazu.

Dann wurde es aber auch schon wieder ruhig.

Emma nickte Greg zu, der sich bereits seitlich neben der Tür in Position brachte. Marc und Lenny wichen zeitgleich ein paar Schritte zurück.

Greg klopfte an die Tür, wobei seine rechte Hand unter das Revers seines Sakkos glitt. Er griff nach seiner Pistole. »NYPD. Machen Sie bitte auf.«

Auch Emma zog ihre Waffe. Eine Glock 19. Standard beim NYPD. Die Waffe war sofort schussbereit. Eine herkömmliche Sicherung, in Form eines seitlichen Hebels, wie ihn andere Hersteller einsetzten, hatte die Glock nicht – sobald Emma den Auslöser betätigte, gab ihre Waffe einen Schuss frei. Auf einen Menschen hatte Emma allerdings noch nie geschossen.

»NYPD. Aufmachen«, wiederholte sie die Forderung ihres Partners.

Keinerlei Reaktion.

»Wenn Sie uns nicht reinlassen, werden wir uns gewaltsam Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen.«

Nach einer kurzen Pause – aufmerksam lauschte Emma währenddessen den im Hintergrund hörbaren Geräuschen, die aus dem Inneren der Wohnung kamen, um zu erfahren, was dadrinnen vor sich ging – fügte sie hinzu: »Ich gebe Ihnen noch genau zehn Sekunden, um die Tür zu öffnen. Danach kommen wir rein.« Sie vergewisserte sich, dass Greg bereit war.

Er nickte ihr zu.

Die Geräusche, die aus der Wohnung kamen, wurden lauter.

Poltern.

Schritte.

Sie näherten sich. Eindeutig.

»Ich mache auf«, erklang eine gequälte Frauenstimme.

Ein Klacken ertönte. Dann öffnete sich die Tür. Es war nur ein kleiner Spalt, durch den sie hervorlugte. Die Sicherheitskette entfernte sie nicht. »Was wollt ihr von mir?«

»Brenda Holly? «

»Ja.«

»Lassen Sie uns bitte reinkommen.«

Krächzend erhob die Frau wieder ihre Stimme: »Das dürft ihr nicht. Ihr könnt nicht einfach hier reinkommen.« Dabei stierte sie Emma regelrecht an.

Emma blieb unbeeindruckt und stellte klar, dass sie sich täuschte. »Brenda, wir haben Grund zur Annahme, dass das Wohl Ihres Kindes gefährdet ist. Und damit haben wir das Recht, Ihre Wohnung zu betreten. Machen Sie jetzt bitte auf und lassen Sie uns herein.« Es war keine Frage, sondern eine mit Nachdruck vorgebrachte Aufforderung. Mit dem Lauf ihrer Waffe, den sie auf die Frau richtete, verhalf Emma sich zu mehr Autorität.

Kurzes Zögern.

Emma musterte die Frau, die sie unverändert anstierte, als würde ihr eine Außerirdische gegenüberstehen. Ihre Haare standen von ihrem Kopf, wie die von Bellatrix Lestrange aus Harry Potter. Mehr hatte ihr Aussehen mit dem der Ganovin jedoch nicht gemein. Stattdessen betonten schwarze, von Falten gesäumte Ringe ihre Augen. Die Wangen der Frau waren eingefallen. Ihre Haut hatte keinerlei Glanz und wirkte fahl. Vielleicht, so dachte Emma, war dies auch nur dem Licht geschuldet, dass auf sie fiel. Unverkennbar war hingegen ihr Atem. Er verriet ihre Vorliebe für härtere Getränke, von denen sie offensichtlich auch an diesem Tag bereits einige zu sich genommen haben musste. Ob Gefahr von ihr ausging, konnte Emma nicht mit Gewissheit sagen. Sie gab Greg ein Handzeichen, damit er wusste, dass sie sich unsicher war. So konnte auch er sich vorbereiten.

Während die Frau Emma mit zusammengekniffenen Augen anfunkelte, stimmte sie doch noch zu. »Okay. Ihr könnt reinkommen.« Sie hustete.

Mit einer weiteren Geste ihrer Hand signalisierte Emma Marc und Lenny, dass sie warten und sich gedulden sollten. Sie wollte kein Risiko eingehen.

Die Tür wurde geöffnet und die Frau trat zur Seite.

Ein beißender Gestank kroch Emma in die Nase, als sie die Wohnung betrat. Es war nicht nur der Alkohol. »Ist noch jemand in der Wohnung?«

»Nein. Ich bin alleine.«

»Was ist mit Ihrer Tochter?«

Keine Reaktion.

»Sie bewegen sich nicht von der Stelle«, ermahnte Greg die Frau und presste sie gegen die Wand.

Emma hob ihre Pistole und stützte diese mit der rechten Hand ab. Sie wusste, dass er ihr den Rücken freihielt. Bedacht darauf nicht zu schnell zu gehen, schritt Emma den engen Flur entlang. Überall lagen Klamotten auf dem Boden und aufgerissene Plastikverpackungen von Schokoriegeln. Vereinzelt gesellten sich Pizzakartons und Bierdosen dazu. Emma rümpfte die Nase. Der Geruch, der aus dem Badezimmer zu ihr vordrang, verhieß nichts Gutes. Geputzt hatte hier offensichtlich schon lange niemand mehr. Das Waschbecken war überzogen von einem gelblichen Film. Reste von Zahnpasta waren zu sehen. Es wirkte, als habe man versucht, damit die Risse in der Keramik zu flicken. Auf dem geschlossenen Klodeckel – dieser war überzogen von einer dunklen Kruste – zuckte die Flamme eines Teelichts vor sich hin. Es war nicht aufgestellt worden, um für Gemütlichkeit zu sorgen. Daneben lagen Löffel, Spritze und ein kleines Plastiktütchen mit Resten einer weißen Substanz.

»Pass gut auf sie auf«, sagte Emma an Greg gewandt. »Sie steht unter Drogen.«

Sie trat vor das nächste Zimmer. Die Tür war nicht geschlossen. Nur angelehnt.

Emma brachte sich seitlich der Tür in Position und hob die Hand, um sie zu öffnen. Der impulsive Aufschrei der Frau »Nicht da rein!« ließ sie zögern.

Kurz darauf fiepste diese jedoch nur noch vor sich hin und flehte Greg mit verzerrter Miene an, er möge sie wieder loslassen.

Emma öffnete währenddessen die Tür.

Mit vorgehaltener Waffe betrat sie das abgedunkelte Zimmer.

Nur schemenhaft konnte sie etwas erkennen. Ihre Augen mussten sich noch an die schlechten Lichtverhältnisse gewöhnen. Ihre Nase hingegen, schickte bereits erste Informationen an ihr Gehirn: Scheiße! Es roch nach Scheiße. Ob tierischen oder menschlichen Ursprungs, konnte Emma nur raten.

»Greg!«, schrie sie, als sie erkannte, was den bestialischen Gestank verursacht hatte. Schemenhaft zeichnete sich ein winziger Körper vor ihr auf dem Boden ab. »Verständige den Notarzt. Sofort!« Emma betätigte den Lichtschalter, der sich an der Wand, direkt neben der Tür befand.

Nichts passierte.

Sie stürmte hinüber zu den Fenstern und riss die dunklen Vorhänge zur Seite. Geblendet von dem einfallenden Sonnenlicht, kniff sie ihre Augen zusammen. Wieder brauchte sie einige Sekunden, um sich an die geänderten Lichtverhältnisse zu gewöhnen.

Dann sah sie, was sie zuvor nur hatte erahnen können. Auf dem Boden liegend, zwischen Windeln, deren Inhalt Ursprung des beißenden Gestanks sein musste, und benutztem Toilettenpapier lag ein Baby. Nackt. Der Körper zeigte deutliche Anzeichen einer Mangelernährung. Die Haut war blass. Gräulich.

Emma warf sich neben dem Mädchen auf die Knie und schickte ein stilles Stoßgebet zu Gott. Bat ihn um Hilfe.

»Ach du Scheiße!«, platzte es lautstark aus Marc heraus, der in das Zimmer gelaufen kam. Auch er ließ sich auf die Knie fallen.

Vorsichtig tastete Emma währenddessen nach dem Puls des Babys. »Sie lebt«, stieß sie erleichtert aus. »Sie lebt.«

»Der Notarzt ist unterwegs«, ertönte Gregs Stimme aus dem Flur der Wohnung.

Emma nickte Marc zu und er nahm das Baby an sich. »Ich werde sie nach unten bringen.« Dann sprang er auf und lief in Richtung des Treppenhauses.

Emma folgte ihm in den Wohnungsflur. Dort blieb sie stehen. Die Mutter des verwahrlosten Mädchens sah sie mit blutunterlaufenen Augen an. Sie lachte. Es war ein verstörendes, ein verzerrtes Lachen – es glich dem Klang einer Gitarre, deren Bundreinheit mehr Sorgfalt bedurfte.

Emma erwiderte ihren Blick.

Gefestigt.

Du elendes Miststück! Wie kannst du das deinem eigenen Kind nur antun? Sie ballte ihre rechte Hand zu einer Faust, während ihre linke Hand auf dem Halfter mit ihrer Pistole ruhte. Dieses Lachen. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid eines hilflosen Kindes erzürnte sie. Und noch viel mehr. Es erinnerte sie an das Lachen, das einst mit den schmerzverzerrten Schreien ihrer Schwester einhergegangen war, während Emma nur dagestanden und geschwiegen hatte. Aus Angst.

Emma betete im Stillen zu Gott.

Greg hatte der Frau Handschellen angelegt und hielt sie vor der Wand fixiert. Er richtete seine Waffe auf sie und forderte sie lautstark auf, Ruhe zu bewahren. Doch hielt es sie nicht von den Hasstiraden ab, die sie krächzend zwischen ihren Lippen hervorpresste: »Ihr elenden Schweine … du verdammter Wichser …« Sie fluchte ungehalten. »Ihr könnt nicht einfach in meine Wohnung marschieren und mein Baby entführen.« Sie schrie lautstark auf: »Hilfe! Die klauen mir mein Baby! Hilfe! Ihr Hurensöhne gehört allesamt eingesperrt. Ihr seid Kidnapper!«

Emma versuchte, das Gebrüll auszublenden. Gott sollte ihr dabei helfen. So, wie auch damals, als die Schreie ihrer Schwester sie hatten erstarren lassen. Emma presste ihre Fingernägel ins Fleisch ihres Handballens.

Fester.

Vielleicht konnte der Schmerz ihr dabei helfen, die Wut zu unterdrücken, die sie verspürte?

* * *

Nachdem sich die Aufzugstür hinter Marc, Lenny und dem kleinen Mädchen geschlossen hatte, erhob Emma ihre Stimme: »Lass dieses Miststück los«, forderte sie Greg auf.

Irritiert drehte er sich zu ihr um. »Wieso? Was hast du vor?« Ihr kalter Blick ließ ihn erschaudern.

»Lass sie einfach los«, wiederholte sie ihre Forderung. Emma war nicht laut. Sie sprach ruhig und gelassen, aber ebenso entschlossen.

Dann schubste sie Greg zur Seite, packte Brenda an den Haaren und riss sie zu sich heran.

»Lass den Scheiß, Emma!«

Schreiend und sich wie eine Schlange windend, versuchte Brenda sich zu wehren. Doch konnte sie Emma nichts entgegensetzen. Die warf sie zu Boden. Mit dem Knie voran ließ sie sich auf ihren Rücken fallen.

Schmerzensschreie erfüllten den Flur. Dazu gesellten sich wilde Beschimpfungen, die Brenda ausstieß.

»Bist du total bescheuert!?« Greg bekam Emmas Arm zu packen und zog sie von der wimmernden Frau weg. »Krieg dich gefälligst unter Kontrolle!«, forderte er sie auf.

Emma trat nach ihrem Opfer. Dumpf hallte der Treffer wider, und gelenkt von der Wucht des Tritts schlug der Kopf der Frau auf dem Boden auf – mit der Stirn voran.

»Was ist nur in dich gefahren, Emma? Bist du jetzt endgültig durchgedreht?« Entsetzt über ihr Verhalten schüttelte er den Kopf, während er sie mit der ausgestreckten Hand auf Distanz hielt. Seine Waffe richtete er nicht auf sie.

Es vergingen einige Sekunden, in denen Emma regungslos vor ihm stand. Dann erfasste ein deutlich erkennbares Schütteln ihren Körper und sie faltete erschrocken die Hände vor ihrem weit aufgerissenen Mund zusammen. »Ich … das wollte … ich wollte das nicht«, stammelte sie.

Kapitel 4

Dienstag, 03. Januar, 12:09 Uhr.

Malcom Rhodes, Emmas und Gregs direkter Vorgesetzter, saß an seinem Schreibtisch. Seinen Stuhl hatte er zum Fenster hin ausgerichtet und schaute hinaus. Ob er dabei den Ausblick genoss, vermochte Emma nicht zu sagen. Er war vertieft in das Telefongespräch, das er führte, und hatte vermutlich nicht bemerkt, dass sie sein Büro betreten hatte. Dabei war er es gewesen, der sie aufgefordert hatte, zu ihm zu kommen.

Emma machte nicht auf sich aufmerksam. Stattdessen überlegte sie, ob sie nicht einfach wieder gehen sollte.

Sie blieb. Wartete und lauschte dem Gespräch zwischen Malcom und … Sie zuckte zusammen, als sie seinen Namen hörte. Greg?

Sie räusperte sich. Zaghaft. »Malcom, du wolltest mich sprechen?«

Malcom horchte auf, doch bevor er sich Emma zuwandte, brachte er sein Gespräch zu Ende: »Danke, Greg. Ich werde mich später dann nochmal bei dir melden.« Dann legte er auf und drehte sich um. Er stand nicht auf, sondern lehnte sich weiter zurück und verschränkte seine Arme vor seinem Bauch – dieser trat deutlich hervor. Das hellblaue Hemd, das er trug, spannte. Er sah Emma an. Tadelnd.

Stille breitete sich aus, doch brachte sie weder Ruhe noch Entspannung. Sie wirkte beklemmend. Erstickend. Emma fühlte sich in diesen Sekunden wie ein Kind, dem eine Standpauke bevorstand.

»Ich stehe kurz davor dich zu suspendieren«, sprach Malcom es ohne Umschweife aus.

»Was?«

»Du hast mich schon richtig verstanden, Emma.« Er zog die Luft mit einem starken Atemzug durch die Nase ein. Seine Nasenflügel plusterten sich bedrohlich auf. »Ich frage mich, ob du dich noch unter Kontrolle hast. Und jetzt kann ich …« Er hielt inne. Schüttelte den Kopf und schloss seine Augen.

Sekunden vergingen.

Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten.

Jeder seiner Atemzüge durchschnitt lautstark die Luft.

Als er seine Augen wieder öffnete, sah er Emma an – weicher als zuvor. »Ich glaube, du lässt das alles zu nahe an dich heran. Was ist nur in dich gefahren?«

»Möchtest du auf die Frage wirklich eine Antwort?« Das kleine Kind, das eine Strafe fürchtete, war nicht mehr da. Ihre Erinnerungen an das, was passiert war, versteckten sich hinter einem Schleier aus Nebel. Dennoch war sie überzeugt, das Richtige getan zu haben. Sie machte einen Schritt nach vorne und trat vor Malcoms Schreibtisch. Sie wartete nicht darauf, dass er etwas sagte. Aufbrausend begann sie, sich zu rechtfertigen – so, wie sie es immer machte, wenn sie sich bedrängt fühlte. »Hast du eigentlich die geringste Ahnung, was wir da in der Wohnung vorgefunden haben? Diese elende Schl…« Sie zügelte sich in letzter Sekunde. Senkte ihre Stimme. »Das Mädchen lag inmitten ihrer eigenen Scheiße … in der Scheiße von mehreren Tagen … oder vielleicht sogar der Scheiße ihres gesamten Lebens. Und ihre Mutter? Vollgepumpt mit Drogen.« Tränen der Verzweiflung kullerten ihre Wangen hinunter. »Wenn wir nicht eingegriffen hätten, dann …«

»Ich mag mir gar nicht erst vorstellen, was passiert wäre, wenn Greg dich nicht zurückgehalten hätte.«

Stille.

Emma sagte nichts.

Reagierte nicht.

Wieder fühlte sie sich wie ein gescholtenes Kind. Und wieder stellte sie sich die Frage, was passiert wäre, wenn sie eingegriffen hätte. Früher. Um ihrer Schwester zu helfen.

Die Last auf ihren Schultern ließ Emma schwitzen. Sie atmete flach ein und wieder aus. Innerlich tobte sie.

»Wissen wir, wie es dem Mädchen geht?« Mit diesen Worten, gesprochen in einer großväterlichen Ruhe, durchbrach Malcom die Mauer, die zwischen ihnen stand. Seine Anteilnahme war nicht gespielt, wie Emma wusste. Sie war echt. Seine Tochter hatte erst vor wenigen Monaten ihr erstes Kind zur Welt gebracht – ebenfalls ein Mädchen – und es schien, als könne es ihm nun nicht schnell genug gehen, all den Abschaum, mit dem sie sich herumschlagen mussten, schnellstmöglich hinter sich lassen. Es war nicht einmal mehr ein Jahr, bis er die Bürotür hinter sich zu ziehen konnte, um in den Ruhestand zu gehen.

»Marc hat die Kleine ins Krankenhaus begleitet und …« Ihre Stimme begann zu zittern. Leicht, aber hörbar. »Also die Ärzte können momentan nicht sagen, ob sie es schaffen wird. Dabei ist sie doch noch keine zwei Monate alt.« Malcom hatte Recht mit seiner Vermutung. All das ging ihr in letzter Zeit näher, als sie es hatte zulassen wollen. Wieso? Sie konnte es sich nicht erklären. »Jedenfalls steht fest, dass ihr kleines Herz ohne unser Eingreifen jetzt schon nicht mehr schlagen würde. Wir haben ihr das Leben gerettet … und … ich … ich …« Ihr Puls schnellte in die Höhe. Ihre Atmung jagte hinterher. Die Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen, der Angriff gegen sie – gegen ihr Verhalten – machte sie nervös. Unweigerlich und ohne, dass sie etwas dagegen unternehmen konnte.

Sie spürte, wie ihr die Kontrolle entglitt.

Schon wieder.

Aber nur fast.

Sie schluchzte. Konzentrierte sich auf ihre Atmung.

Malcom sprach mit von Autorität gezeichneter Stimme, ohne dabei laut zu werden: »Es hätte einfach nicht passieren dürfen, Emma. Und Greg …«

Es war ein Hin und Her ihrer Gefühle, dem sie sich in diesem Augenblick zu stellen hatte – es war ein innerer Kampf, den sie austrug, ohne zu wissen, wer eigentlich gut und wer böse war. War sie die Gute? Oder war sie die Böse?

»… hat mir einen Entwurf eures Einsatzberichts geschickt und darin steht, dass es zu einer Rangelei gekommen ist, die von dieser Brenda Holly ausging. Der Drogentest war zudem positiv und damit wird euer Wort auch niemand anzweifeln. Ganz gleich, was sie behauptet. Wir verstehen uns?«

Emma entspannte sich. Danke, Greg. Danke! »Wenn Greg das so gesagt hat, dann habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen.«

»Dann wäre da nur noch eine Sache zu erledigen.«

Emma legte ihre Stirn in Falten.

»Ich möchte, dass du mit Baker über die Sache sprichst.«

»Okay«, stimmte Emma zu. Dr. Jeffrey Baker war Psychiater und hatte eine Praxis in Brooklyn. Er stand dem NYPD als Profiler zur Seite und betreute zudem einige Teams der SVD. »Ich werde das bei meinem nächsten Termin ansprechen.«

»Heute noch«, konkretisierte Malcom seine Aufforderung.

Emma war einverstanden.

* * *

Dienstag, 03. Januar, 14:17 Uhr.

Emma ließ sich in den Sessel gleiten, während Jeffrey seinen angestammten Platz gegenüber von ihr einnahm. Er trug einen hellen Rollkragenpullover. Darüber ein dunkelblaues Cashmere-Sakko und seine Beine schmückte eine nicht weniger elegante, dunkle Stoffhose.

»Magst du einfach beginnen?«, forderte er sie mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen auf. So, wie immer.

Emma nickte. »Okay.« Sie hatte das Gefühl, einem guten Freund in dessen Wohnzimmer gegenüberzusitzen. Sie entspannte sich. Nicht nur Jeffreys Lächeln, sondern alles um sie herum wirkte beruhigend auf sie. Formen, Farben und auch Materialien eines jeden Gegenstandes schienen bewusst aufeinander abgestimmt worden zu sein, um ein Gefühl der Behaglichkeit zu schaffen. Selbst der Duft der Möbel, die auch nach Jahren des Gebrauchs noch einen intensiven Ledergeruch verströmten, strahlten Ruhe und Gelassenheit aus und luden dazu ein, sich zu entspannen. Zumindest glaubte Emma, diesen Effekt bei sich spüren zu können. Aus ihren zurückliegenden Gesprächen mit Jeffrey wusste sie, dass er bei der Gestaltung des Raumes nichts dem Zufall überlassen hatte. Die leichten Vorhänge ließen Licht von außen hineinfallen und doch schirmten sie vor neugierigen Blicken ab, wodurch sie Sicherheit vermittelten. Gleiches empfand Emma beim Anblick der opulenten Pflanzen – es waren Strelitzien mit fast drei Metern Höhe. Emma hatte ebenfalls so eine in ihrer Wohnung stehen. Wenn auch deutlich kleiner.

Beinahe nüchtern und kalt sprach Emma über das, was an diesem Morgen vorgefallen war. Von Emotionen war keine Spur.