Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

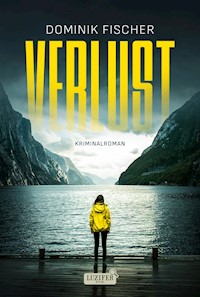

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die Polizistin Ronja Lund lebt gemeinsam mit ihrem Mann Thor und ihrer neunjährigen Tochter Alva im äußersten Norden Norwegens. Nach außen scheint alles in Ordnung zu sein, doch es belasten unter anderem finanzielle Probleme die Ehe. Um diesen aus dem Weg zu gehen, meldet sich Ronja spontan zu einer Fortbildung bei der norwegischen Spezialeinheit der Polizei an. Thor hingegen versucht, die finanziellen Probleme mit illegalen Kurierfahrten zu lösen und gerät so in einen Strudel aus kriminellen Machenschaften, die ihn nicht nur zum Ziel der Mafia, sondern auch des russischen Geheimdienstes werden lassen. Es beginnt eine gnadenlose und verwirrende Hetzjagd, die das Leben der kleinen Familie bedroht …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 503

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Verlust

Roman

Impressum

Deutsche Erstausgabe Copyright Gesamtausgabe © 2023 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2023) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-759-4

Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Das Leben zieht an dir vorbei. Schnell. Ohne anzuhalten. Es schaut nicht zu dir zurück. Es wartet auch nicht auf dich, nur, weil du dir gerade mal die Schuhe zubinden musstest oder weil du zu faul warst, an dem einen, alles entscheidenden Morgen aufzustehen. Eine zweite Chance gibt es nicht. Es gibt nie eine zweite Chance. Das Leben ist unsere einzige Chance, die wir haben. Es ist unsere einzige Chance, etwas richtig zu machen. Das Leben ist endlich. Verlieren wir es, ist alles vorbei. Endgültig. Unwiderruflich. Für einen selbst gibt es kein Happy End. Es gibt nur das abrupte Ende.

TEIL 1

Lauf weiter

Kirkenes, Norwegen. 06. Januar, 20:45 Uhr

Der Lichtschein der Stirnlampe, die ich trug, leuchtete den Weg vor mir ausreichend – nicht sonderlich gut – aber ausreichend aus. Zumindest konnte ich den Boden gut genug sehen. Konnte auf die vielen Unebenheiten reagieren. Mal mit kurzen, mal mit langen Schritten. Mal sprang ich gar über die ein oder andere Pfütze hinüber, wenn sie mir zu tief erschien.

Das klappte jedoch nicht immer. Mist! Schon wieder.

Meine Lungen füllten sich mit Luft. Fühlten sich an, als würden sie zerreißen. Mit jedem Atemzug. Das Atmen fiel mir schwer. Ich keuchte. Meine Stirn, überzogen von kleinen, winzigen Schweißperlen, glühte, als würde ich Fieber haben. Hatte ich aber nicht. Konzentriert setzte ich einen Fuß vor den anderen. Das Wasser, das den Boden bedeckte, schien einem jeden meiner Schritte ausweichen zu wollen. Die einzelnen Wassertropfen sprangen hoch, als wären es kleine Fische auf der Flucht vor einem erbarmungslosen Jäger. Hefteten sich samt unzähliger, feiner Schlammpartikel an meine Schuhe, meine Waden, meine Oberschenkel und letztendlich auch an meinen Hintern. Der Moment, an dem der anhaltende Nieselregen meine Klamotten vollkommen durchnässt hatte, lag nun schon einige Zeit zurück. Ein jede Stelle meines Körpers hatte dieses kühle Nass bereits erreicht. Kein Zentimeter meiner Haut schien verschont geblieben zu sein. Dem Gefühl nach waren meine Lippen blaugefroren. Sehen konnte ich es natürlich nicht. Aber spüren. Mir war kalt. Sehr kalt. Doch störte ich mich nicht daran. Nicht wirklich. Hoffte insgeheim, dadurch sogar schneller abkühlen zu können. Nicht äußerlich. Nicht physisch. Sondern innerlich. Hoffte, meine Gedanken zähmen zu können. Ich war wütend. Hatte mich dermaßen über Thor, meinen Mann, geärgert. Über einen unkritischen Kommentar. Eigentlich. Er hatte mir wieder einmal dazwischengeredet. Unsere Tochter, Alva, in Schutz genommen, die zum wiederholten Male, ohne Hausaufgaben gemacht zu haben, in die Schule gegangen war. Nicht, weil sie es nicht besser wusste. Nein. Sie war klug. Sehr klug. Klüger als ich jedenfalls. Aber sie spielte ein Spiel. Es war eine Art Machtdemonstration. Sie versuchte ihre Grenzen auszuloten. Verstand es zudem, Thor und mich gegeneinander auszuspielen, wie Kinder es nun mal machten, um sich kleine Vorteile zu ergaunern. Wie gesagt, eigentlich war der Grund meiner Wut nicht der Rede wert. Eigentlich. Hätte ein jeder sich unter Kontrolle, würde es keine Morde geben.

Aber immerhin habe ich ihn nicht ermordet.

Kann der auch nicht einfach mal seine Klappe halten? Der kennt mich und dennoch … Mist.

Ich schaute auf die Uhr an meinem Handgelenk. Eine Smart-Watch, die er mir vor ein paar Wochen zum Geburtstag geschenkt hatte. Es war mein 34. Geburtstag gewesen. Puls 136. Gut. Aber nicht gut genug. Da geht noch was. Lauf weiter.

Die Drei Bahnhöfe

Moskau, Russland. 07. Januar, 16:10 Uhr

Menschen verschwanden.

Manchmal wurde es bemerkt und ein Großaufgebot an Polizisten oder auch freiwilligen Helfern tauchte auf. Allesamt wollten sie helfen. Wollten den Menschen finden, der schmerzlichst vermisst wurde. Doch es gab auch Menschen, leider viel zu oft, deren Verschwinden keine Sau interessierte. Keiner bemerkte es. Keiner suchte nach ihnen. Keiner war da, um sie zu vermissen.

Moskaus Winter waren kalt. Die Nächte lang. Nichts Außergewöhnliches für die russische Hauptstadt. Die Menschen waren Kälte gewohnt. Ein jeder versuchte, sich darauf einzustellen. Jeder so, wie er es konnte. Entsprechend seiner Möglichkeiten. Der eine mehr, der andere weniger. Nicht selten zu wenig. Und es waren viele. Viele, die der Kälte zu wenig entgegenzusetzen hatten. Viele Menschen, die sich Nacht für Nacht auf die Suche nach einem Schlafplatz machen mussten. Nicht freiwillig, sondern in der Hoffnung, der Kälte entfliehen zu können. Um dem Tod entfliehen zu können.

Jedes Jahr starben allein in Russland Abertausende von ihnen. Die, die zu schwach waren, um den Wettlauf mit dem Tod gewinnen zu können. In manchen Jahren überstieg die Zahl der Todesopfer die Marke von zehntausend.

Deutlich.

Dabei ging der Erfrierungstod stets heimtückisch vor. Manche seiner Opfer holte er im Schlaf. Eigentlich gut für sie. Sie hatten Glück. Zumindest im Vergleich zu denen, die der Tod bei vollem Bewusstsein traf. Diese armen Schweine überfiel er ohne Vorwarnung. Spielte mit ihnen. Er war barbarisch. Brachte seine Opfer in den letzten Sekunden ihres Lebens dazu, höhnisch lachend, sich sämtliche Kleider vom Leib zu reißen. Ein bizarrer Anblick, bei Temperaturen von weit unter 0 Grad. Doch nicht minder plausibel. Ein jedes seiner Opfer versuchte schlicht und ergreifend den Schmerzen zu entkommen, die sie überkamen. Allesamt hatten sie das Gefühl, als würden sie verbrennen. Von innen heraus. Doch in Wirklichkeit war es nur ein letztes Aufbäumen ihres Körpers. Es waren fatale Gefühlsstörungen. Gefühlsstörungen, die es dem Tod in letzter Konsequenz noch einfacher machten.

So schlug die Kälte zu. Jahr für Jahr.

Niemand fragte, wenn im Winter Menschen von Moskaus Straßen verschwanden. Von den meisten hatte zuvor eh niemand Kenntnis genommen.

Die Drei Bahnhöfe, das Ensemble bestehend aus Jaroslawer, Kasaner und Leningrader Bahnhof, trugen den immer noch ungebrochenen Stolz der Nation zur Schau. Es handelte sich hierbei um Prestigebauten. Statements, die in Form unzähliger, architektonischer Raffinessen, laut in die Welt geschrien wurden. Das Viertel, in das sie sich dieser Tage einfügen mussten, war beliebt unter Moskaus Elite. Mit seinen edlen Restaurants, Einkaufszentren und äußerst luxuriös anmutenden Hotels. Unweit des historischen Stadtkerns. Oft waren es aber nur Äußerlichkeiten. Fassaden. Dahinter sah die Welt anders aus. Doch nur selten schaute jemand hinter die Kulissen. Kaum einer wollte sich seiner Illusionen berauben lassen.

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft, die 2018 in Moskau und den umliegenden Stadien ausgetragen worden war, hatte die Regierung sogar einst eine rigorose Säuberung der Straßen vornehmen lassen. Nicht, weil sich Müllberge auf diesen auftürmten. Nein. Dies wäre gar vorbildlich gewesen. So war es aber nicht. Die Regierung entledigte sich der Menschen, die nicht in das Bild des aufstrebenden Russlands passen wollten. Die Menschen, vor deren Elend man nur zu gerne die Augen verschloss.

Bereits damals galt der Platz zwischen den Drei Bahnhöfen, als Anlaufstelle für diejenigen, die das System vergessen hatte. Obdachlose. Menschen ohne Heimat. Menschen, deren Schicksale unterschiedlicher nicht sein konnten. Frauen, die vor den Vergewaltigungen ihrer Männer geflohen waren. Jugendliche, die die Schläge ihrer Eltern nicht mehr aushalten konnten. Drogensüchtige. Menschen, die bei Unfällen ihre gesamte Familie verloren hatten. Banker, die zu hoch spekuliert und schließlich alles verloren hatten. Wie gesagt, unterschiedlichste Schicksale. Doch einte diese Menschen die Tatsache, dass niemand mehr etwas mit ihnen zu tun haben wollte. Niemand. Sie störten, wie eine Rattenplage. Vielleicht sogar noch mehr. Sie mussten weg. Mit Bussen hatte man sie abtransportiert. Die Menschen, die nicht ins Bild der Regierung haben passen wollen.

Wohin?

Das wusste kaum einer. Viele waren seither verschwunden. Waren nicht wieder zurückgekehrt. Nach der Austragung der WM war es noch einige Zeit ruhig um den einst so beliebten Ort rund um die Drei Bahnhöfe. Es dauerte. Jahre. Doch waren schließlich einige von ihnen zurückgekehrt.

So auch Polina.

Es dämmerte bereits. Die Laternen hüllten die Straßen der Stadt in ihr diffuses, gelbliches Licht. Die Luft war kalt. Minus 12 Grad. Der Himmel war bedeckt und es war stickig. Der Smog hatte die Stadt fest in seinem Griff.

Irgendwann ersticken wir hier noch alle. Ach ja. So wird es enden. Mit einem jeden von uns. Und dann ist es mir auch egal.

Polina, auch sie lebte seit geraumer Zeit auf den Straßen Moskaus, hüllte sich in ihren langen, dick gefütterten Mantel. Er war löchrig. Dennoch bot er ihr Schutz vor der Kälte. Zumindest, solange der Wind nicht aufpeitschte und solange der Schnee sie verschonte. Schlimmer noch war Schneeregen. Perfide hatte er Polina bereits mehrere Male überrascht. Sich durch ihren Mantel gezwängt und auf ihre Haut gelegt. Für Tage.

Über ihre grauen, langen Haare, die sie mit einem alten Gummiband aus dem Supermarkt zu bändigen versuchte, trug sie eine Wollmütze. Im Vergleich zu ihrem Mantel zierten diese nur wenige Löcher. Ein flüchtiger Blick hätte nicht vermuten lassen, dass dies alles war, was Polina besaß. Ihr Begleiter, einer der schätzungsweise 35.000 Straßenhunde der Stadt, stark abgemagert und verwahrlost, schmiegte sich fest an ihr linkes Bein. Er humpelte. Ging in geduckter Haltung neben Polina her. Wisch nicht von ihrer Seite. Er wirkte verängstigt, was auch seine weit nach hinten gelegten Ohren zeigten.

»Na mein Lieber. Alles gut. Nur ruhig. Vertrau mir.«

Mit ihrer Hand streichelte sie über seinen Kopf. Kraulte seine Ohren. In Teilen war sein Fell bereits stark verfilzt. »Wir werden nicht länger bleiben als notwendig. Versprochen. Aber jetzt habe ich Hunger. Und ich glaube, dir würde es auch guttun, mal wieder etwas Fleisch zwischen die Zähne zu bekommen.«

Der Hund sah sie bei dem Wort Fleisch an, als würde er sie verstehen. Zaghaft wedelte er mit dem Schwanz.

Langsam kamen die beiden ihrem Ziel näher: der langen Tischreihe, an der dampfende Fleischsuppe, aus großen Töpfen, in Plastikschalen umgefüllt wurde.

»Komm mit. Wir sind die Nächsten«, flüsterte Polina ihrem Hund zu.

Vor ihnen wartete noch ein Mann auf den warmen Gaumenschmaus. Wie Polina, war er deutlich älter als die meisten anderen, die hinter ihr in der Schlange warteten. Mit schlürfenden Schritten ging Polina vorwärts.

Dann war es geschafft. Endlich. Polina griff eine der bereitstehenden Schalen. Nahm sie an sich. Das weiße Plastik war dünn und sie musste aufpassen es nicht gleich zu zerbrechen. Es fiel ihr schwer, hatte sie doch kaum noch Gefühl in ihren Fingern, die von Kälte und Gicht gezeichnet waren.

Der junge Mann, der auf der anderen Seite der Tische stand, lächelte sie an. »Hey«, begrüßte er sie. »Schön, dich wiederzusehen. Ich hatte befürchtet, es wäre etwas passiert. Warst du die letzten Tage unterwegs?«

»Ja.«

»Wie geht es dir?«

»Gut.« Polina schaute zu Boden. Wich seinem Blick bewusst aus.

»Möchtest du etwas mehr als die übliche Portion? Hast du viel Hunger?«

»Ja.«

»Wo ist dein Freund?«, fragte er, während er die Metallkelle ein weiteres Mal in den großen Topf eintauchen ließ. »Ihr seid doch normalerweise gemeinsam unterwegs.«

»Der kommt nicht mehr«, antwortete Polina schroff.

»Wo ist er hin?«

»Keine Ahnung.« Sie wollte nicht darüber reden. Nicht mit ihm und auch nicht mit einem anderen. Mit niemandem.

»Oh. Verstehe«, entgegnete er. »Wenn du etwas brauchst, dann lass es mich wissen.«

»Danke.« Polina drehte sich um. »Hey. Lass uns gehen«, rief sie ihrem Hund zu, der seine Nase noch immer den Töpfen mit der Fleischsuppe entgegenstreckte und nur zu gerne mit einem großen Satz auf den Tisch gesprungen wäre, um dieser näherzukommen. Polina bemerkte dies. Wurde energischer und senkte ihre Stimme. »Los. Komm her. Mach schon.«

Dann riss ihr Hund sich los. Lief ihr hinterher. Gemeinsam verschwanden die beiden in einer dunklen Ecke zwischen zwei Lastwagen, die auf dem Platz abgestellt worden waren. Polina setzte sich auf eine der Trittstufen der Fahrerkabine.

»Guter Junge. Wir bleiben zusammen. Okay?« Mit ihren Fingern fischte sie ein wenig Fleisch aus der Suppe.

Ihr vierbeiniger Freund jaulte freudig auf und gab ein kurzes Bellen von sich. Konnte es kaum abwarten. Mit der flachen Hand streckte sie ihm seine Ration entgegen.

»Teil es dir gut ein. Viel mehr wird es für dich heute nicht geben.«

Es war wenig. Aber davon, es sich einzuteilen, hielt er nichts. Dennoch. Er dankte es ihr. Kaute genüsslich auf den Stücken in seinem Maul herum und schleckte anschließend auch noch den letzten Rest der Soße von ihrer Hand.

Polinas Erinnerungen

02. Januar, 23:54 Uhr

Es war kalt und deutlich später geworden, hatten Ole, sie und ihr Hund doch warten müssen, bis das Bahnhofsgebäude leer war. Die Zeit bis zum nächsten Morgen, die Zeit in der die Ein- und Ausgänge für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben sollten, war kurz. Doch nirgends anders hätten sie einen solch erholsamen Schlaf finden können, wie hier. Wie üblich hatten sie für die Übernachtung zahlen müssen. Je nach Lust und Laune der Typen, die hier drinnen für Ordnung sorgen sollten. Normalerweise waren es 100 Rubel. 100 Rubel pro Nacht. 100 Rubel pro Person. Selbst der Hund wurde von dieser Regel nicht ausgenommen. Manchmal, und dies kam zuletzt immer häufiger vor, verlangten die Sicherheitsbeamten 300 Rubel. 300 Rubel von Ole. Noch einmal 300 Rubel von Polina und noch einmal 300 Rubel für den Hund. Seither waren sie immer seltener hierhergekommen. Konnten sie es sich schlicht nicht leisten.

»Hey du«, raunzte Polina ihren Freund Ole an. »Das war mein Platz.« Ernst meinte sie es nicht, war der Mann, den sie, ohne seinen richtigen Namen zu kennen Ole nannte, ihr über die vergangenen Monate sehr ans Herz gewachsen. Das Lächeln, das über ihre spröden, von der kalten Luft aufgeplatzten Lippen huschte, verriet dies. Deutlich sogar.

Ob auch Ole es in jenem Moment richtig verstanden hatte, konnte sie nicht erkennen. Vermutlich hatte er es jedoch immer noch nicht drauf, ihren kecken Blick richtig zu deuten. Wie so oft gab er einfach klein bei.

»Gut, gut. Ich geh ja schon.« Eine Diskussion über den Schlafplatz wollte er zu dieser späten Stunde nicht mehr führen. Ob aus Spaß oder nicht. Er war müde und erschöpft.

»Du weißt doch, dass mir immer kalt ist«, bat sie ihn um Verständnis. »Darum möchte ich neben der Wand liegen.« Ihre Stimme klang besänftigend, sorgte sie sich in diesen Sekunden, er könnte sie falsch verstanden haben.

»Ich weiß.« Dann stützte er sich ab und stand auf.

Der Platz, den er mit Kartons ausgelegt hatte, war für die beiden groß genug. Und ihm war es egal, ob er an der Wand schlafen würde oder nicht.

Polina setzte sich. Lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und streichelte ihren Hund, der es sich binnen eines einzigen Wimpernschlags, direkt neben ihr gemütlich gemacht hatte. Er spendete Wärme. Das Kostbarste, was Polina besaß.

Zufrieden schaute sie hinauf zu Ole. Sie lächelte. Es war kein Lächeln, das nach den Maßstäben der Werbung, die ihren Schlafplatz umgab, als schön empfunden worden wäre. Faule Zähne. Wenn überhaupt. Dazu ein Atem, der dem Geruch einer Kloake glich. Doch war es ein Lächeln voller Herzlichkeit. Sie liebte Ole, was sie aber nicht zu sagen wagte.

Sie warf ihre langen, grauen Haare zurück. Gleichzeitig zeigte sie mit einer beiläufigen Bewegung ihrer Hand, dass Ole sich doch endlich wieder zu ihr gesellen sollte.

»Dass wir heute Nacht hier sein können, haben wir uns verdient.« Ole setzte sich neben sie. Seinen Mantel legte er über ihrer beiden Beine.

»Ja. So wird es wohl sein. Aber lange reicht das Geld nicht mehr.« Polina schaute ihn an. Gerne würde sie daran glauben, noch einen Wert, einen Platz in der Gesellschaft zu haben. Doch war der Glaube daran nicht mehr als der Rest einer einsam vor sich hinlodernden Flamme, deren Docht drohte alsbald im flüssigen Wachs zu ersticken. Sie seufzte. »Das Wetter da draußen bringt uns die nächsten Nächte noch um. Und dann werden wir auf einer Müllhalde entsorgt und der nächste nimmt unseren Platz ein. So ist es doch.«

Ole atmete genervt aus. »Rede doch nicht so einen Stuss.« Dann legte er seinen Arm um sie und zog sie näher an sich ran. »Wir werden uns etwas einfallen lassen. Ich habe da auch schon eine Idee.« Seine Augen funkelten, wie die eines kleinen Jungen.

»Echt?«, fragte Polina. Sie klang überrascht. »Was denn für eine Idee?« Plötzlich schien die kleine Flamme in ihrem Inneren wieder an Energie zu schöpfen. Ihre Augen, das Funkeln in diesen, verriet es. Deutlich sogar.

»Erinnerst du dich noch an die Baustelle hinter dem Einkaufszentrum, vor dem wir letzte Woche saßen?«

»Ja. Daran erinnere ich mich.«

»Gefiel es dir dort?«

»Ähm. Was meinst du? Jetzt mach es mal nicht so spannend. Ich bin müde.«

»Schon gut. Ich erzähle es dir.«

»Ich bitte darum.« Sie lachte.

»Die sind gerade dabei, dort ein neues Hotel aufzubauen.«

»Das habe ich gesehen. Und weiter?«

»Ich war vor ein paar Tagen noch einmal auf der Baustelle. Habe mir das alles aus der Nähe angesehen.«

»Hast du vor uns dort ein Zimmer zu mieten, sobald das Hotel fertig ist?«, fragte Polina mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen.

Auch Ole grinste, was die vielen Lücken zwischen seinen Zähnen offenbarte. Sein Lächeln glich in diesem Punkt dem seiner Freundin. »Ich denke, dass wir es uns in einem der Container, die sie dort aufgebaut haben, gemütlich machen können. Jetzt im Winter wird auf der Baustelle nicht mehr viel passieren und wir kämen …«

»Das klingt gut.« Polina lachte. Herzlich. »Es wäre schön, mal wieder zu wissen, wo man abends bleiben soll. Einen wirklichen Platz, ein zu Hause zu haben.«

Polina lehnte ihren Kopf an Oles Schulter. Ole streichelte ihr Gesicht. Beide waren müde. Schnell schliefen sie ein. Sitzend. Arm in Arm.

Es war mitten in der Nacht. Ein schwarzer Wagen fuhr am seitlich gelegenen Eingang des Bahnhofsgebäudes vor. Es war einer dieser schweren Geländewagen. Eine G-Klasse mit bollerndem V8-Motor. AMG-Ausführung. Spätestens seit Veröffentlichung des stümperhaften Abschlussvideos des 2016er FSB-Jahrgangs, war weltweit bekannt, welch Beliebtheit dieses Gefährt in den Riegen der russischen Geheimdienstler hatte.

Drei Männer stiegen aus. Schauten sich um. Schwiegen. Rauchwolken stiegen mit jedem ihrer Atemzüge gen Himmel empor. Einer von ihnen lehnte sich an den Wagen. Er war der Fahrer. Die anderen beiden schauten sich an. Kurz. Nickten einander zu. Dann gingen sie geradewegs auf das vor ihnen liegende Gebäude zu. Die Tür, die sie nutzten, um ins Innere zu gelangen, war nicht verschlossen. Sie wussten es.

Ihre Schuhe, es waren Turnschuhe, die ebenso dunkel waren, wie die Kleidung und die Sturmhauben, die sie trugen, quietschten auf dem glatten Boden der weitläufigen Bahnhofshalle. Dennoch schien niemand ihre Anwesenheit bemerkt zu haben. Vielleicht, weil sich niemand in ihrer Nähe befand. Vielleicht aber auch, weil es niemand bemerken wollte.

Zielsicher, die Männer wussten genau, wo sie suchen mussten, gingen sie durch die opulente Halle des Gebäudes, das, konzipiert von Alexei Schtchussew, zu einem Denkmal der frühsowjetischen Architektur gehörte. Das zarte Grün der Wände und die ebenso zart gelblich strahlenden Bögen, die dessen Dachkonstruktion stützten, zeugten von Eleganz. Von Eleganz längst vergangener Tage. Ebenso die schweren Kronleuchter, die sich in zwei Reihen über die gesamte Länge der Halle verteilten. Doch war es eine Eleganz, die keinen der Männer interessierte.

»Da drüben sind die beiden«, sagte einer von ihnen. Er schien bedacht darauf, nicht unnötig laut zu reden. »Ich will, dass es schnell geht. Also. Ich kümmere mich um die Frau. Du schnappst dir ihren Macker.«

»In Ordnung«, stimmte der andere zu. Er schien zu zögern. Innerlich. War deutlich jünger als sein Kumpan, der die Befehle gab.

Wie in einer einstudierten Choreografie griffen die beiden zeitgleich in ihre Jackentaschen. Sie trugen Handschuhe. Solche, wie sie in Krankenhäusern, oder aber auch bei Sanitätern üblich waren. Als ihre Hände wieder zum Vorschein kamen, hielten sie dicke Stofftücher in ebendiesen. Noch bevor sie aus ihrem Wagen ausgestiegen waren, hatten sie die Tücher in eine klare, leicht süßlich duftende Flüssigkeit getränkt. Хлороформ, klassische K.o.-Tropfen, wie das kleine Flächen verriet, das anschließend wieder im Handschuhfach verstaut worden war.

Dann ging alles schnell. Der jüngere, im gleichen Maße unsicher wirkende Mann, stürzte sich auf Ole. Ließ sich mit seinem gesamten Gewicht auf dessen Körper fallen. Presste im selben Moment feste das Tuch in dessen Gesicht. Brutal. Ohne auch nur irgendwie Rücksicht zu nehmen.

Ole schrie auf. Kurz. Für den Bruchteil einer Sekunde. Seine Gliedmaßen erschlafften und sein Kopf fiel zur Seite. Bewusstlos. Regungslos.

Aufgeschreckt von dem Lärm schoss Polinas Hund in die Höhe. Bellte. Fletschte die Zähne. Sein Atem, wie der seiner beiden Begleiter, verströmte den Duft vergammelnden Zahnfleischs. Gespickt mit dem Duft seiner letzten Mahlzeit, die er zwischen den Mülltonnen einer nahegelegenen Restaurantkette entdeckt hatte: Thunfischpizza.

»Scheiße«, fluchte der andere, als er gerade versuchte, sich Polina zu schnappen. Er wich einen Schritt zurück. »Was macht dieser verfickte Köter hier?«

Er hatte den Hund zuvor nicht bemerkt. Auch hatte vorab niemand von diesem berichtet. Während er nervös unter seine Jacke packte, ergriff der Hund seine Chance. Setzte mit zitternden Lefzen zum Sprung an. Schützend zog der Mann seinen Arm nach oben. Vor sein Gesicht. Der Hund verbiss sich in diesen. Rang sein überraschtes Opfer zu Boden. Löste seinen Biss. Nicht, um von diesem abzulassen, sondern um es ein weiteres Mal zu versuchen. Abgesehen hatte er es auf die Kehle des Mannes. Immer wieder und wieder biss er zu.

»Lass ihn sofort los, du verdammtes Mistvieh«, brüllte der junge Kerl daneben und begann auf den Hund einzutreten. Die Tritte hallten laut durch die ungewohnt leere Halle des Bahnhofs. Ebenso das jämmerliche Heulen des Hundes, das die Wände entlang zu kriechen schien, als suchte es einen Ausgang. Einen Weg, um entkommen zu können.

All das hatte nur Sekunden gedauert. Polina riss ihre Augen auf. Atmete flach. Schnell. Panisch. Stand kurz davor, zu hyperventilieren.

»W … w … was wollt ihr?«, schrie sie den maskierten Männern entgegen.

Sie sah ihren Hund. Den Mann am Boden. Und den anderen, der ihren Hund packte und zu sich riss. Dann sah sie Ole. Ihren Freund. Regungslos. Auf dem Boden. Auf dem abgewetzten Stück Pappe, das ihm Schutz vor der Kälte hatte spenden sollen.

»Was … was habt ihr mit ihm gemacht?«

Sie dachte, er sei tot. Innerlich kochte ihre Wut. Dann explodierte sie. Schlagartig. Sie stürmte auf den Mann zu. Auf den, der vor ihr stand. Auf den, der gerade versuchte, ihrem Hund das Fell von den Knochen zu reißen. Wie eine von Dämonen besessene Furie sprang sie ihn an. Riss ihren Mund auf. Rammte ihm ihre Zähne in den Hals.

Der Mann schrie. Auch damit hatte niemand gerechnet.

Polinas Lippen. Rot. Vom Blut des Angreifers überzogen. Es schmeckte bitter. Metallisch. Wie in Trance warf sie ihren Kopf in den Nacken. Mit diesem riss sie ein Stück Fleisch aus dem Hals des Mannes. Sie ließ von ihm ab. Spuckte das blutige Stück Fleisch auf den Boden. Angewidert. Voller ekel. Dann drehte sie sich um. Rannte. So schnell sie konnte. Einfach nur weg.

Der noch immer am Boden liegende Mann hatte Glück. Der Hund hatte von ihm abgelassen. Folgte Polina.

»Fuck, fuck, fuck.« Vorsichtig richtete er sich wieder auf. Er war kaum verletzt. Die Jacke, die er trug, hatte die Bisse des Hundes größtenteils abgefangen. Seinem Kumpan hingegen, war es deutlich schlechter ergangen. Vor Schmerzen jammernd, gar schreiend, wie ein kleines Kind, lief dieser orientierungslos durch die leere Bahnhofshalle. Presste seine flache Hand auf das Loch, das an seinem Hals klaffte. Blut quoll an den Rändern der Wunde hervor. Deutlich zu sehen die Abdrücke der Zähne, durch welche diese verursacht worden war. Eindeutig die Bissspuren eines Menschen.

Ein Treffen unter Freunden

Moskau, Russland. 12. Januar, 18:32 Uhr

Dimitrij saß auf einem der Barhocker, die entlang der Theke aufgereiht waren. Seinen schweren Mantel hatte er neben sich abgelegt. Über dem Hemd trug er einen Pullunder. Dazu einen dünnen Schal, der seinen Hals bedeckte. Diesen legte er, trotz der wohligen Temperaturen, die im Raum herrschten, nicht ab.

Er wartete. Hatte sich bereits einen ersten Wodka gegönnt.

An der ihm gegenüberliegenden Wand, direkt hinter der Theke, stand ein Regal. Dunkles Holz. Teils mit verglasten Fronten und Messingbeschlägen. Dort wurden die Spirituosen des Lokals aufbewahrt. Waren nach Inhalt und Preis sortiert. Griffbereit stets das billige Zeug. Die einzelnen Fächer des Regals waren beleuchtet, was die Flaschen, ungeachtet ihres Inhalts, gekonnt in Szene setzte. Allesamt warteten sie darauf, getrunken zu werden. Dimitrij grinste bei dem Gedanken daran. Dann schaute er auf die Uhr an seinem Handgelenk. Ein Geschenk seiner Eltern. Er hatte die Uhr mit bestandener Abschlussprüfung erhalten, die bereits einige Jahre zurücklag. Seine Eltern waren noch immer stolz auf ihn. Auch er war es. Irgendwie. Doch begann er daran zu zweifeln. Manchmal brach das Unheil über ihn herüber, während er versuchte einzuschlafen. Manchmal. Noch schaffte er es ein jedes Mal, diese Zweifel tief in seiner Seele zu begraben. Doch waren sie damit nicht aus der Welt geräumt. Sie warteten lediglich auf den einen, auf den richtigen Moment. Wie ein Wolf. Lagen auf der Lauer. Würden irgendwann über ihn herfallen. Dann, wenn er es nicht mehr erwartete.

21:32 Uhr? Wo bleibt Sascha nur?

Er drehte sich um. Ließ seinen Blick durch den gut gefüllten Raum, mit all seinen Tischen wandern. Sie wirkten antiquiert, was aber den eigentlichen Charme des ansonsten kühl eingerichteten und recht dunklen Lokals ausmachte. Um Dimitrij herum wurde ausgiebig gelacht, gefeiert und getrunken.

»Ts.« Dimitrij schüttelte den Kopf. Verdrehte die Augen und wandte sich wieder seinem Glas zu. Er wurde nachdenklich. Frei von Sorgen. Frei von Kummer. Frei von irgendeiner Schuld.Wieso? Wieso musste ich … ach, scheiß drauf. Es ist, wie es ist. Und es ist richtig so.

Er hob sein Glas. Nahm einen Schluck. Dann noch einen. Der Wodka, den er trank, schmeckte scharf. Wie Medizin. Dimitrij verzog das Gesicht. Dann leerte er das Glas.

»Noch einen?«, fragte der Barkeeper, der vor ihm stand.

Dimitrij nickte. »Ja. Noch einen.«

»Den gleichen?«

»Nein.«

»Was bevorzugst du? Mal etwas Runderes ausprobieren?«

»Klingt gut. Ich mag einfach kein Gemüse.« Dimitrij grinste.

Der Barkeeper antwortete prompt: »Kommt sofort«, drehte sich um und griff ins Regal.

Dimitrij beobachtete, was vor ihm geschah. Das sieht dochum einiges besser aus, dachte er beim Anblick der Flasche, die ihm der Typ entgegenstreckte, damit er das Label besser sehen konnte. Dimitrij nickte. »Gut. Den probiere ich.«

Der Barkeeper öffnete den Schraubverschluss. Wenig später füllte sich das auf der Theke stehende Glas.

»Lass mich wissen, wenn du noch etwas brauchst.«

»Lass die Flasche direkt da. Und bring noch ein zweites Glas.«

»In Ordnung.«

»Danke.«

Dimitrij ließ den ersten Tropfen des Wodkas seine Zunge bedecken, als würde er einen guten Whiskey probieren. Definitiv besser. Wieder verzog er seine Mundwinkel. Er starrte geradeaus. Dann leerte er das Glas. Betrachtete die Lichtspiegelung. Drehte dabei das Glas in seiner Hand von einer Seite zur anderen.

Verdammt. Es geht einfach nicht. Was ist das nur für ein Mist?, fragte er sich. Ist es vielleicht … Er führte seinen Gedanken nicht zu Ende.

Zuckte zusammen.

»Hey Alter.«

Es war Sascha. Dimitrij erkannte seine Stimme. Dieser klopfte ihm sogleich kräftig auf die Schulter.

Dimitrij drehte sich um. »Hey. Schön, dass du es geschafft hast.« Er lächelte.

»Klar doch.« Auch Sascha war die Freude über das Treffen deutlich anzusehen. »Wenn mein bester Freund ruft, bin ich da. Das war immer so und wird auch immer so bleiben.«

Daraufhin erhoben beide ihre Hände und ballten sie sogleich zu einer Faust. Es folgte ein kumpelhafter Faustcheck, der die Begrüßung abschloss. Sie lachten. Fügten sich harmonisch in das von Leichtigkeit geschwängerte Bild ein, das sie umgab.

»Setz dich.« Dimitrij zeigte auf den leeren Hocker neben sich und schenkte seinem Freund etwas von dem Wodka in das bereitstehende Glas.

Sascha zögerte keine Sekunde. Setzte sich. »Wie sieht es bei dir aus?«

»Gut«, entgegnete Dimitrij. »Könnte wohl kaum besser sein. Und selbst?«

»Kennst mich doch, Alter. Schlechten Menschen geht es immer gut.«

Dimitrij hob sein Glas. »Sa náschu drúschbu.«

»Auf die Freundschaft.« Auch Sascha hob sein Glas und nickte Dimitrij grinsend zu. »Auf dass die Freundschaft all das überdauert.«

Dann tranken beide. Leerten die Gläser mit einem kräftigen Schluck und ließen sie anschließend mit Schwung auf die Theke zurückschnellen. Paff!

»Nicht schlecht. Du hast Geschmack.«

»Das will ich doch wohl auch meinen. Jedenfalls ist die Flasche noch fast voll und gehört uns.«

»Genau so habe ich mir den Abend vorgestellt.«

Beide lachten.

Zunächst waren es nur Belanglosigkeiten, welche sie austauschten. Hatten sie sich schließlich einige Zeit weder gesehen noch gesprochen. Doch mit jedem Glas wurden die Gespräche ernster. Tiefgründiger. Gewannen an Gewicht.

»Es ist echt lange her, Mann. Wir haben uns irgendwie voneinander entfernt. Scheiße. Das ist scheiße«, stellte Sascha lallend fest.

»Ja. Das ist es«, stimmte Dimitrij leise zu.

»Wie läuft denn der Job? Ist es …?«

»Gut. Es ist gut.«

»Gut?«, hallte Saschas Stimme nach. »Sonst gibt es dazu nichts zu sagen?«

Dimitrij hob ermahnend den Zeigefinger. Legte ihn auf seine Lippen. »Du weißt doch … müsste dich töten, wenn ich dir etwas davon erzählen würde.«

»Hey Alter. Du bist und bleibst total bedeppert.«

Dimitrij wusste nicht, was er darauf hätte erwidern sollen. Er schwieg. Stützte sich mit den Ellenbogen ab und vergrub sein Gesicht zwischen seinen Handflächen. Als er wieder aufblickte, fiel sein Blick auf die vor ihm stehende Flasche. Sie war leer. Auch Sascha konnte kaum noch geradeaus blicken. Ein zufriedenes Grinsen schoss Dimitrij ins Gesicht.

»Sollen … also sollen … Mann … Alter … sollen wir weiterziehen?«

»Wohin?«

»Keine Ahnung. Lass doch … lass sehen, was wir finden.«

»Gut.«

Dimitrij zahlte. Dann verließen die beiden das Lokal. Traten auf Moskaus nächtliche Straßen. Diese waren weder voll noch waren sie gänzlich leer. Der Abend war noch jung. Lachend folgten die beiden dem Verlauf des Gehwegs. Ließen sich treiben. Alberten herum. Schubsten sich immer wieder hin und her. Dimitrij schien ausgeglichener als zuvor.

Dann blieb er stehen.

Es war sein Handy. Es klingelte.

»Hey Sascha. Warte mal eben. Da …« Er holte tief Luft. Versuchte das Lallen in seiner Stimme zu unterdrücken. »Da muss ich drangehen, Alter. Ist wichtig.« Dimitrij nahm das Gespräch entgegen. »Ja?«

Er hörte zu, was der Anrufer zu sagen hatte.

»Okay. Ich bin dabei. Natürlich.«

Dann legte er auf und verstaute das Handy wieder in seiner Jackentasche.

»Was ist los, Mann?«, wollte Sascha wissen.

»Das war mein Boss …«

Sascha schaute seinen Freund überrascht an. »Sag jetzt nicht …«

»Doch. Ich muss … hey Mann. Ich muss gehen.«

»Wie jetzt? Hast du sie noch alle?«

»Hab’s total verpennt. Aber ich muss da noch etwas erledigen. Tut mir leid, Sascha. Aber ich muss.«

»Echt jetzt?«

»Ja.« Damit drehte er sich um. Ließ seinen Kumpel stehen. Kurz darauf verschwand Dimitrij in einer Seitenstraße.

Sascha sollte ihn nie wieder sehen.

Runter von der Straße

Moskau, Russland. 12. Januar, 19:05 Uhr

Polina saß in ihrem Container. Es war einer der Container, von denen Ole gesprochen hatte. Einer der Container, die er für sie beide hatte herrichten wollen, um die kalten Tage besser überstehen zu können. In dieser einen Nacht, die alles verändert hatte, hatte er ihr davon erzählt.

Sie weinte, als die Erinnerung an diesen Plan wieder in ihr Bewusstsein drang. Sie dachte darüber nach, was mit Ole passiert sein mochte. Fragte sich eines jeden Tages: Warum Ole? Wo ist er?

Eine Antwort hatte sie noch nicht finden können. Nicht einmal in den Zeitungen, die sie eigens auf der Suche danach aus den Mülleimern gefischt hatte. Keiner außer ihr schien Interesse an seinem Schicksal zu haben.

»Jetzt machen wir uns noch einmal auf die Suche nach ihm, mein Guter.« Sie kraulte ihren vierbeinigen Freund zwischen den Ohren.

Dieser hob seinen Kopf. Leckte ihre, von den löchrigen Handschuhen bedeckten Finger ab. Schaute zu ihr hinauf. Mit seinen treuen, tiefbraunen Augen. Polina lächelte. Dann trat sie vor das Tor. Sie lehnte sich mit der Schulter dagegen. Das Tor knarzte. Schrie kurz auf. Bewegte sich.

Blockierte.

Offensichtlich machte die Kälte nicht nur Polinas steifen Knochen zu schaffen, sondern auch dem rostigen Eisen des Containers. Polina nahm etwas Schwung. Stürzte sich mit ihrem gesamten Körpergewicht dagegen. Wieder und wieder.

Lautes Hämmern.

Dann war es geschafft. Ein kurzes Knacken signalisierte ihr, dass sie die Blockade gelöst hatte. Unter lautstarkem Quietschen öffnete sie schließlich das Tor.

Kälte.

Sie zuckte zusammen. Der kalte Wind wehte ihr entgegen. Schmerzte auf der trockenen, rissigen Haut, die ihr Gesicht und ihre Lippen überzog, als wäre es nicht die ihre. Sie hielt kurz inne. Rieb sich mit einer Hand über den Bauch. Dieser krampfte seit gestern. Unaufhörlich. Was wohl nur daran lag, dass die Magensäure untätig hin und her schwappte. Die Essensausgabe zwischen den Drei Bahnhöfen war seit ein paar Tagen nicht mehr besetzt. Polina sehnte sich nach einem guten Essen. Doch war ihr das Geld nun endgültig ausgegangen.

»Komm, Großer. Wir werden uns beeilen.«

Ihr Hund freute sich. Schmiegte sich fest an ihr Bein, als er sie nach draußen begleitete.

Die Dunkelheit hatte ihren Schleier längst wieder über die Stadt gelegt. Doch war es eine helle Nacht. Der Mond leuchtete in seiner vollen Pracht. Der unschuldig wirkende Schnee, der Straßen und Dächer bedeckte, reflektierte dessen Licht. Der letzte Schneefall lag ein paar Tage zurück. Auf der gefrorenen Schneedecke knarzte ein jeder Schritt.

Schnell ließen die beiden die Baustelle mit ihrer spartanischen Unterkunft hinter sich. Traten auf Moskaus Straßen. Ihre Suche wirkte unstrukturiert. Immer wieder kreuzten sie die gleichen Stellen. Doch Polina hatte sich im Vorhinein sorgfältig überlegt, wo sie nach Ole suchen wollte. Immer noch hoffte sie, ihn finden zu können.

Ihr war es unangenehm, anderen Menschen zu nahe zu kommen. So drängte sie sich dicht an den kühlen Wänden der Häuser entlang. Schaute zu Boden, wenn ihr jemand entgegenkam. Lachende Paare auf ihrem Weg nach Hause oder ins nächstbeste Hotel. Betrunkene Männer. Prostituierte. Verlorene Seelen, wie sie selbst eine war. Die Menschen waren so facettenreich wie Moskau selbst.

Der Weg, dem sie und ihr Begleiter folgten, führte sie vorbei an bekannten Schlafplätzen und diversen Restaurants.

Von Ole jedoch keine Spur.

In einem der unzähligen Hinterhöfe blieb sie stehen. Der große Müllcontainer, er befand sich direkt vor der etwa drei Meter hohen Backsteinmauer, stand offen. Er qualmte. Nicht viel. Doch war es genug gewesen, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Essen? »Ich glaube, heute ist unser Glückstag. Komm. Das sehen wir uns einmal genauer an.«

Polina stapfte hinüber zu dem Container. Schaute sich kurz um. Außer ihr war niemand zu sehen. Zudem waren alle Türen der umliegenden Häuser geschlossen. Die trügerische Stille der Nacht hatte alles unter ihre Fittiche genommen.

»Dann mal schauen, was hier auf uns wartet.« Polina war aufgeregt. Freute sich. Es dauerte nicht lange und sie hielt ein gut belegtes Stück Pizza in der Hand. Angesichts dessen funkelten ihre Augen vor Freude. Sie riss ein Stück ab und hielt es ihrem Hund vor die Schnauze. Dieser beschnüffelte es. Nur kurz. Dann öffnete er sein Maul und nahm den unverhofften Leckerbissen entgegen. Den Rest verspeiste Polina selbst.

»Dann mal weiter«, forderte sie ihren Hund anschließend auf und machte sich sogleich wieder auf den Weg.

Unweit des Hinterhofs befand sich eine kleine Praxis, die ein renommierter Moskauer Arzt betrieb. Schon lange pflegte er einen guten Kontakt zu den Menschen auf der Straße. Half denjenigen, die sich eine medizinische Versorgung anderswo nicht hätten leisten können.

Polina stand vor dem Hintereingang der Praxis. Die schwere Limousine, es handelte sich dabei um ein schwarzes Auto aus Deutschland mit potentem V10-Motor, stand auf ihrem gewohnten Platz. Also war auch der Doc, wie alle ihn zu nennen pflegten, dort. Im Inneren der Praxis brannte zudem Licht.

»Du wartest hier, mein Guter. Hunde dürfen nicht mit rein.« Sie zeigte auf einen Platz neben dem Wagen. »Los. Ab nach da drüben und warte schön brav auf mich.«

Ihr Hund gehorchte. Lief hinüber zu dem Wagen und schnüffelte aufgeregt umher. Dann hob er sein Bein und pinkelte auf die strahlenden Felgen. 20 Zöller. Ihn interessierte es nicht. Ebenso wenig Polina. Sie schmunzelte. Dann wandte sie sich der Tür zu und klopfte.

Kurz darauf hörte sie, wie der Schließmechanismus von innen betätigt wurde. Die Tür öffnete sich und eine junge Frau sah heraus. Sie trug Mundschutz und einen weißen Kittel, wie er auch in OP-Sälen üblich war.

»Ja bitte?«, fragte sie mit sanft klingender Stimme. Ihre Augen wirkten aufgeweckt, wie Polina in diesem Moment feststellte.

»Ich muss den Doc sprechen. Hat er Zeit?«

»Was haben Sie denn für Beschwerden?«

»Keine.«

Die junge Frau schaute Polina überrascht an. »Und was möchten Sie dann von ihm?«

»Ich bin auf der Suche nach einem Freund und …«

»Okay. Verstehe«, entgegnete die Arzthelferin. »Ich bin gleich wieder hier. Einen Moment bitte.«

Daraufhin schloss sie die Tür und verschwand wieder. Nichts Ungewöhnliches, wie Polina wusste. Also wartete sie.

Wie lange es gedauert hatte, bis die junge Frau sie hereinbat, konnte Polina in Ermangelung einer Uhr nicht sagen. Aber mehr als fünf oder zehn Minuten hatte sie nicht warten müssen. Polina betrat das kleine Büro, den Untersuchungsraum, in dem sie das letzte Mal vor ein paar Wochen gewesen war. Der Doc saß hinter seinem Schreibtisch. Einem alten, barocken Teil aus dunklem Holz.

»Setzen Sie sich doch bitte«, sagte er, noch bevor Polina die Tür hinter sich zugezogen hatte. Auch er trug einen Mundschutz, was seine Stimme deutlich dämpfte.

Polina rückte sich den kleinen Hocker zurecht, der neben der schwarzen Untersuchungsliege stand.

»Sie wollten mich sprechen?«

Polina nickte. »Ja. Es geht um einen Freund. Er war mit mir hier …«

Der Doc schaute sie an. Wirkte nachdenklich. Doch dann schien der Groschen gefallen zu sein. »Sie waren doch mit ihm bei mir, weil sie ein Hund gebissen hatte. Stimmt es?«

»Ja.«

»Genau. Ich erinnere mich. Und ich habe ihnen beiden noch die Tetanus-Impfung gegeben.«

»Ja. So war es«, stimmte Polina zu. Noch immer zuckte sie innerlich zusammen, wenn sie an die Spritze dachte. Sie hasste Spritzen. Schon als Kind hatte sie Angst vor diesen Dingern gehabt. Wieso, wusste sie nicht.

»Wie geht es Ihnen? Ist die Wunde gut verheilt.«

»Ja. Danke.« Polina zögerte. Dann fragte sie: »War er noch einmal hier?«

»Wer?«

»Ole.«

»Sie meinen Ihren Freund?«

»Ja. Wir haben uns aus den Augen verloren als …«

Er unterbrach sie. »Was ist passiert?«

Polina, plötzlich schwand die Hoffnung aus ihren Augen und an dessen Stelle trat ein gläserner Blick, schaute hinüber zu dem Mann, den sie eigentlich kaum kannte. Sie schluchzte. Dann sagte sie: »Wir wurden überfallen. Sie haben … sie haben … er … ich habe ihn seither nicht mehr gesehen.«

»Tut mir leid, das zu hören.« Der Doc schaute sie nicht direkt an. Schien stattdessen etwas in seinem Handy zu suchen.

»Haben Sie ihn gesehen?«

»Nein. Bei mir war er nicht.« Er schüttelte den Kopf. »Zumindest noch nicht. Manchmal dauert es nach solch einem Ereignis einige Zeit, bis ich um ärztlichen Rat gebeten werde. Meist kommen die Opfer erst, wenn sie merken, dass ihre Verletzungen ernster sind, als sie vermutet hatten.«

»Ich verstehe … dennoch. Danke.« Polina stand enttäuscht auf. Ging hinüber zur Tür.

»Wo finde ich Sie?«

»Wie bitte?«

»Falls ich etwas von Ihrem Freund hören sollte?«

»Auf der Baustelle. Zwischen den Drei Bahnhöfen. Dort, wo das neue Hotel gebaut wird.«

»In Ordnung. Ich werde mich einmal bei meinen Kollegen erkundigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.«

»Danke.«

Polina verließ die Arztpraxis.

Langsam ging sie mit ihrem Hund die Straße entlang. Die Baustelle, ihr Container, lag unmittelbar vor ihnen. Die Laternen spendeten in dieser Ecke der Stadt nur wenig Licht. Ein Auto nach dem anderen fuhr an ihr vorbei. Immer wieder blieb eines am Straßenrand stehen. Mal stiegen Personen aus und verschwanden alsbald im Dunkeln der Nacht. Mal traten andere an die Beifahrerseite. Das Fenster öffnete sich. Geld wurde hinausgereicht. Unscheinbar wirkende Plastikbeutel wanderten ins Fahrzeuginnere. Mal waren es Frauen, die hinzu stiegen. Meist junge Frauen.

Wieder kam ein Wagen nur wenige Meter vor Polina zum Stehen. Seine Bremslichter blendeten sie. Das Licht tauchte die neben ihr liegende Häuserfront, in ein zartes Rot, das kurz davor war, in ein Rosa zu kippen. Polina blieb stehen. Sie spürte, dass etwas nicht stimmte. Was genau es war, vermochte sie nicht zu sagen. Der Motor des Wagens lief noch. Das leise Bollern dessen, konnte sie deutlich hören. Auch sah sie den Qualm, der seitlich am Wagen emporstieg. Sie wunderte sich, hatten die Autos, die sie kannte, doch normalerweise die Auspuffrohre hinten. Hier schien es anders zu sein.

Dann ging alles schnell. Die Türen öffneten sich. Schlagartig. Zwei Männer sprangen heraus. Sie waren groß. Trugen Masken. Schwarze Masken. Masken, wie Polina sie bereits zuvor einmal gesehen hatte. In der einen Nacht. Im Bahnhof.

Polina erstarrte.

Die Männer zögerten nicht. Kamen direkt auf sie zu. Nicht langsam. Sie rannten. Polinas Hund knurrte. Zog seine Lefzen nach oben. Zeigte seine Zähne. Dann bellte er lautstark los und versuchte die Männer zur Flucht zu bewegen.

Einer von ihnen hielt etwas in der Hand. Polina schreckte zurück. Es war eine Pistole. Der Mann schoss. Rauch presste aus dem Lauf. Der Schuss selbst war nicht zu hören. Nur das Klacken des zurückschnellenden Schlittens. Es wirkte metallisch. Wirkte, als sei es einem Spielzeug entsprungen.

Ein Jaulen.

»Nein! Ihr verdammten Schweine! Nein!« Polina war entsetzt.

Ihr Hund lag direkt vor ihr. Jaulte. Jämmerlich. Sie beugte sich zu ihm hinunter. Fasste in sein Fell. Sogleich spürte sie das warme Blut, das über dessen Brust lief. Die Männer standen nun genau vor ihr. Sie sah zu ihnen hinauf. Wieder blickte sie in den Lauf der Pistole. Wieder löste sich ein Schuss. Sie kniff erschrocken die Augen zusammen.

Das Jaulen hörte schlagartig auf.

Polinas Ohren hingegen klingelten. Rauschten. Sie spürte, wie jemand sie packte. Sie schrie. Laut. Jedoch nur für einen kurzen Augenblick. Ihren Schrei erstickte das dicke Tuch, das ihr mit Gewalt vor Mund und Nase gedrückt wurde. Für den Bruchteil einer Sekunde konnte sie dessen merkwürdigen, wenn auch nicht unangenehmen Geruch wahrnehmen. Sie versuchte noch den Griff ihres Angreifers zu lösen. Hob ihre Arme. Packte dessen Hände. Doch dann erschlafften ihre Muskeln und sie sackte in sich zusammen.

Seither wurde sie auf Moskaus Straßen nicht wieder gesehen. Ihren Hund entsorgte die städtische Müllabfuhr am nächsten Morgen auf einer der vielen Deponien.

Einige Tage später

Häufig waren es Hirntote, die hier, in der Klinik, wie alle sie nannten, eingeliefert wurden. Schlaganfallpatienten, deren Prognosen mehr als schlecht waren. Aber fanden auch andere Menschen ihren Weg dorthin. Nicht freiwillig. Nicht, weil sie krank waren. Nicht selten verfügte die Klinik über freie Kapazitäten, welche recht kurzfristig aufgefüllt wurden. Die Liste der möglichen Probanden war lang. War gefüllt mit Namen von Menschen, deren Verschwinden kein Aufsehen erregte.

Kein Aufsehen!

So wie im Fall von Polina. Auch sie hatte man in die Klinik gebracht. Auch ihr Freund Ole war hier. Nur wenige Meter von ihr entfernt. Erfahren sollte sie dies nicht. Er lebte. Noch. So auch Polina. Und sie beide teilten das gleiche Schicksal.

Sie war gefesselt. Gefesselt an ein Bett. Dieses stand in einem Raum. In einem recht großen Raum. Fast opulent. Ein Eindruck, der zusätzlich durch das Abhandensein jeglicher Einrichtungsgegenstände verstärkt wurde, die dazu hätten dienen können, den Raum wohnlich zu gestalten.

Doch nichts. Nur das Bett, auf dem sie lag, und medizinische Gerätschaften, wie Tropf und Vitaldatenmonitor. Die Wände kühl. Weiß. Mit einer abwaschbaren Farbe gestrichen, die es vermochte, organische Substanzen abzutöten. Die Schimmelbildung oder gar das Anhaften virologischer und bakteriologischer Materialien war damit nahezu unmöglich. Die, dem Bett gegenüberliegende Wand, war hingegen aus Glas. Aus einem speziellen Sicherheitsglas. Der Blick in die Zimmer und somit auf die Patienten war möglich, ohne das Zimmer betreten zu müssen. Jederzeit. All diese Zimmer waren Teil einer klinischen Anlage, die sich zentral im Herzen Moskaus befand. Doch verfügte die Klinik nicht über eine Notaufnahme, wie man es von einem Krankenhaus hätte erwarten können. Allgemeinmedizinische Fachabteilungen suchte man ebenfalls vergebens.

Immerhin. Jeder Patient, der hier aufgenommen wurde, bekam ein Einzelzimmer. Doppelbelegung war strikt untersagt.

Ein gleichmäßiges Piepen war das Erste, was Polina wahrnahm, als sie wieder zu sich kam. Zunächst konzentrierte sie sich auf ihre Atmung. Atmete ein. Füllte ihre Lungen vorsichtig mit Luft. Dann atmete sie wieder aus. Das Piepen, das sie hörte, blieb unverändert. Monoton. Nicht zu laut. Es wirkte beruhigend auf sie. Ihre Augenlider zitterten, als sie diese anzuheben versuchte. Es gelang ihr nicht. Sie versuchte sich zu bewegen. Doch auch das schien unmöglich zu sein.

»Sie ist wach«, hörte sie eine Frauenstimme.

Wer ist das? Woher … ich kenne die Stimme. Woher? Woher kenne ich diese Stimme?

»Geben Sie ihr mehr Morphium«, sagte eine andere Stimme.

Was? Morphium? Wofür? Bin ich verletzt?

Sie spürte das Brennen unter ihrer Haut. Es war ein warmes, nicht wirklich unangenehmes Gefühl. Ohne zu verstehen, was um sie herum geschah, spürte sie, wie ihre Gedanken begannen zu verschwimmen. Ole. Nein. Ich muss meinen Hund finden … wo ist er. Wo ist Ole? Ist mir kalt? Ich weiß es nicht. Es ist nicht kalt. Oder doch? Sie fühlte sich schwach. Müde. Ihre Muskeln lockerten sich. Erschlafften. Dann schlief sie wieder ein.

Die beiden Frauen, die neben ihrem Bett standen, hüllten sich in weiße Schutzanzüge und gingen routiniert ihrer Arbeit nach. Eine von ihnen hielt ein digitales Schreibbrett in der Hand. Einen eReader. Dünn. Leicht. Ohne Hintergrundbeleuchtung, was eine lange Akkulaufzeit versprach, und ausgestattet mit einem einfachen Display. Auf diesem waren Informationen über die Patientin vermerkt.

Nachdem die Krankenschwester die letzten Aktualisierungen vorgenommen hatte, befestigte sie das Gerät wieder an der dafür vorgesehenen Halterung. Direkt am Fußende des Bettes. Die Angaben waren deutlich zu lesen:

Patienten_ID: 202401/#36Aufnahmezeitpunkt: 01/12 23:12 UhrZustand: gut (01/12) deutliche Verschlechterung (01/23)Ernährung: enteral durch Bauchdecke (01/12)Katheterisierung: erfolgt (01/12)Maschinelle Beatmung: erfolgt (01/23)DNA-Extraktion: abgeschlossen (01/14)DNA-spezifische Medikation: erfolgt (01/17)Symptome: Hautreaktion (01/20), Atemaussetzer (01/23)

Weitere Tage danach

Wieder waren es die beiden Frauen, die an Polinas Bett standen. Wieder waren ihre Körper gehüllt in diese sterilen Schutzanzüge. Eine von ihnen griff das Schild an Polinas Bett. Nahm es an sich. Schaltete es aus. Der Bildschirm wurde schwarz.

Der Blick der Frauen wanderte noch ein letztes Mal über Polinas Körper. Aufgeplatzte Hautstellen. Offene Wunden. Rohes Fleisch. Teils hatte sich dieses so stark zurückgebildet, dass die darunterliegenden Knochen freigelegt waren. Blank. Fast sauber, als hätte sie jemand poliert. So auch im Bereich ihrer Wangen. Dort klaffte ein tiefes Loch. Legte die Mundhöhle, Kiefer und Zahnhälse frei. Es wirkte, als wäre ihr Körper bereits zu großen Teilen verwest. Dabei hatte ihr Herz noch bis vor wenigen Minuten geschlagen. Und das selbstständig. Nicht wie ihre Lungen, die nur unter Zuhilfenahme technischer Apparaturen funktioniert hatten. Medizinische Details, die kaum von Interesse waren. Es zählte nur der Erfolg der Arbeit. Und von diesem konnte bereits jetzt ausgegangen werden.

TEIL 2

Ein teures Abendessen

Moskau, Russland. 02. Juni, 19:33 Uhr

Das WhiteRabbit zählte zu einer der besten Adressen in Moskau. Und nicht nur das. Das Restaurant wurde zur weltweiten Spitzengastronomie gezählt und genoss ein hohes Ansehen in den entsprechenden Kreisen. Zu beeindrucken wusste das Restaurant allein durch seine schiere Präsenz. Eine Kuppel aus Glas. Getragen von einem filigranen Metallskelett. So thronte das Restaurant über Moskaus Straßen. Dunkles Parkett. Verlegt in Form kunstvoll gestalteter Rauten. In der Mitte eine Bar, die es vermochte, den länglichen Raum, nahezu in Gänze zu füllen. Dunkles Mahagoni zierte diese Bar. Eine glänzende, metallisch anmutende Natursteinplatte sorgte für den nötigen Kontrast. Ohne dabei zu aufdringlich zu erscheinen. Weitere, frei im Raum emporsteigende Ebenen. Kronleuchter. Lüstern, die Eleganz und gleichzeitig industriell anmutende Schönheit verströmten. Entlang der Fenster positioniert, runde Tische. Weiße Tischdecken. Eingedeckt, mit auserlesenem Porzellan. Eben ein Ort, der geschaffen worden war, um die Reichen zu beeindrucken. Ein Ort der Superlative. Der Blick, den man von dort aus auf das imposant in die Höhe schießende Gebäude des russischen Außenministeriums hatte, wurde dadurch zur Nebensache degradiert.

An diesem Abend ließen sich die Gäste in drei unterschiedliche Kategorien einteilen. Wie fast an jedem Abend. An einigen der Tische, hier war es mitunter am lautesten und es wurde auch deutlich mehr Alkohol getrunken als an den anderen, saßen überwiegend Männer. Zumindest waren es diese Männer an den Tischen, die die Gespräche führten. Ihre Begleiterinnen, wenn sie denn welche bei sich hatten, wirkten wie Accessoires. Allesamt waren sie deutlich jünger als die Männer selbst. Durchaus hübsch anzusehen. Daran bestand kein Zweifel. Doch wirkten die Frauen an den besagten Tischen wie Marionetten. Mehr als das waren sie auch nicht. Sie waren Marionetten. Nette und unkomplizierte Accessoires für ihre Begleiter. Luxusnutten oder zumindest nah an dieser Kategorie dran. Geld dominierte hier das Handeln. Auch eine Form der Liebe. Ausnahmen gab es sicherlich. Aber bestimmt nur wenige.

An anderen Tischen war das Bild ein ähnliches. Zwar waren es hier augenscheinlich Paare, doch wirkten die durchweg viel jüngeren Frauen auch hier wieder wie Gespielinnen ihrer reichen Verehrer. Nicht auszuschließen, dass unter diesen vermeintlichen Paaren auch der ein oder andere Vater war, der seiner geliebten Tochter mit dem Abend im WhiteRabbit eine besondere Freude machen wollte. Dies war vielleicht an ein oder zwei Tischen der Fall. Hier hatten die jungen Damen ihre Handys gezückt und machten Fotos. Lachten und waren mit absoluter Sicherheit der Mittelpunkt des Geschehens um sie herum.

Dann gab es noch die Tische, an denen die Paare gleichen Alters waren. Aber auch diese ließen sich an einer Hand abzählen.

Eine Frau betrat das Lokal. Sie war nicht allein. War in Begleitung eines Mannes. Sie war hübsch. Elegant gekleidet. Ihr Erscheinungsbild, war in gleichen Maßen dezent, wie auch einnehmend. Nichts Außergewöhnliches. Nicht hier. Dennoch. Männer und Frauen drehten sich zu ihr um. Schauten ihr nach, während der Kellner die junge Frau gemeinsam mit ihrem Begleiter zu einem Tisch führte, der in unmittelbarer Nähe zu dem mittig im Raum emporragenden Podest stand. Die beiden setzten sich. Versanken in ein angeregtes Gespräch. Ihre Hände waren ineinander verschlungen, als seien sie eins.

Auch dem Mann, dessen Tisch sich auf besagtem Podest befand, war die Ankunft des Pärchens nicht entgangen. Auch er hatte die Frau aufmerksam betrachtet. Angeregt gemustert. Mit lüsternen Blicken. Doch schnell, unmittelbar nachdem sie Platz genommen hatte und er nicht mehr als das Antlitz ihres entzückenden, weit ausgeschnittenen Rückens sehen konnte, verlor er das Interesse an ihr. Er selbst war ohne Begleitung. Noch jedenfalls. Eingedeckt war auch der Tisch, an dem er saß, für zwei Personen.

Der Mann selbst, sein Name war Boris Bogdanow, war nicht sonderlich groß. Etwas untersetzt. Er trug einen schwarzen Anzug. Ein weißes Hemd. Maßkonfektion. Eine unaufgeregte Kombination. Er schien genervt zu sein. Er rückte das Besteck zurecht, das bereits zuvor vom Personal sorgfältigst auf der weißen, aus feinem Stoff gewebten Tischdecke, platziert worden war. Er schaute auf seine Uhr. Eine Rolex Daytona. Platin. Unverkennbar mit seinem babyblauen Ziffernblatt. Rolex selbst bezeichnete diese Farbe als eisblau. So oder so kostete die Uhr weit mehr als ein Standard-911er Porsche.

Plötzlich schoss sein Blick nach oben. Jemand kam die Treppe zu ihm hinauf.

»Endlich. Da bist du ja, mein Guter. Der Doc höchstpersönlich«, begrüßte Boris seinen Besuch.

Er erhob sich von seinem Platz. Nicht sonderlich schnell. Eher behäbig. Bewusst langsam, sodass sein Besuch einige Sekunden vor dem Tisch warten musste. Mit weit geöffneten Armen ging Boris um den Tisch herum. Umarmte den Mann und küsste ihn auf die Wange. Brüderlich und distanziert. Aufgesetzt. Als sei es Teil eines einstudierten Theaterstücks.

»Komm, setz dich, mein Freund. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr.«

»Mein lieber Boris. Schön, dich mal wieder in der Stadt zu sehen. Lange ist es her. Seit diesem …«

»Manchmal muss es dann eben doch sein. Aber glaub mir. Die Ruhe zu Hause ziehe ich dem hier doch alle Male vor.«

Juri, so hieß der andere Mann, nickte zustimmend. Wartete, bis Boris wieder seinen Platz eingenommen hatte. Dann setzte auch er sich. Er saß mit dem Rücken zum Gang. Boris saß ihm gegenüber. Hatte alles im Blick.

»Wie geht es Frau und Kindern?«, fragte Boris. Dabei klang sein Interesse weniger gespielt als zuvor die Begrüßung. Wirkte gar aufrichtig.

»Gut. Denen geht es gut. Danke der Nachfrage.«

Der Kellner, der Juri zu dem Tisch begleitetet hatte, wartete in einiger Entfernung. Boris nickte diesem zu, nachdem er die Begrüßung seines alten Freundes, als den er den Mann vor sich bezeichnete, als abgeschlossen ansah.

»Darf ich den Herren etwas zu trinken bringen?«

»Wir nehmen eine Flasche Wein.«

»Gerne der Herr. Haben Sie bereits einen Blick in die Weinkarte werfen können?«

»Ja. Wir nehmen den Chateau Petrus Pomerol«, sagte Boris, ohne zu zögern, wobei er sich hiermit für eine Flasche Wein entschieden hatte, die an die 600.000 Rubel kostete. Ihm war es egal. Er würde die Kosten des Abends ohnehin seiner Sekretärin übergeben, die diesen wiederum zur Erstattung einreichen würde. Insgeheim wünschte er sich vielmehr einmal in den Genuss einer der wenigen Flaschen kommen zu können, die man für vierzehn Monate auf der ISS im Weltall gelagert hatte. Leider war ihm bei der Auktion von Christie's 2021 jemand zuvorgekommen. Noch immer ärgerte ihn dieser Umstand.

»Gerne«, entgegnete der Kellner. Auch für ihn nichts Besonderes. Keine Seltenheit. Zumindest was das Entgegennehmen einer solchen Bestellung anging. Probiert hatte er den Wein selbst bisher nicht. »Dazu noch ein Wasser?«

»Nein.«

Kurz darauf erschien der Kellner mit der bestellten Flasche Wein. Boris bestand darauf, dass dieser sein Glas umgehend füllte. Probieren wollte er den Wein vorab nicht. Die beiden Männer gaben den Rest ihrer Bestellung auf und versanken alsbald wieder in ihrem Gespräch. Oberflächlicher Small Talk. Ohne persönlich zu werden.

»Unser Essen kommt, mein lieber Juri«, merkte Boris an, der den Kellner hatte kommen sehen.

Dieser jonglierte gekonnt drei Teller in den Händen. Er brachte die Vorspeisen. Noch während es nur in Ansätzen zu erahnen war, dass es sich bei dem ersten Teller, um den für Boris hatte handeln sollen, stoppte dieser ihn. Mit einem dezenten Blick und einer kaum sichtbaren Bewegung seiner Hand. Doch reichte dies, um zu signalisieren, dass Juri, Boris Gast, Vorrang bekommen sollte. Unüblich für ihn. Der Kellner reagierte sofort. Wandte sich Juri zu. Stellte dessen Vorspeise sorgsam ausgerichtet vor ihm auf die weiße Tischdecke.

»Geriebener Räucheraal in zu Schaum geschlagenem Malz.«

»Das sieht gut aus. Danke.« Juri nickte wohlwollend.

»Und für Sie. Die Kumamoto-Austern und den Kaviar auf Salzgebäck. Natürlich wie gewünscht den Beluga.«

Mit dieser kurzen Ankündigung platzierte er zunächst die Schale mit den Austern mittig auf dem Tisch. Den deutlich kleineren Teller mit dem Kaviar stellte er anschließend an den freien Platz zwischen dem Besteck. Direkt vor Boris. Dieser nahm es schweigend zur Kenntnis. Nickte lediglich.

Nachdem der Kellner den beiden den Rücken zugewandt hatte und in Richtung der Treppe verschwunden war, nahm Boris das Gespräch wieder auf. Sein Tonfall veränderte sich.

Schlagartig.

Er wurde sachlich. Redete deutlich ruhiger als zuvor, aber nicht minder dominant. »Juri. Bevor wir zum Essen, dem angenehmen Teil des Abends übergehen, lass uns doch noch eben das Geschäftliche klären.«

»Gerne«, stimmte Juri zu. Dafür waren sie schließlich an diesem Abend zusammengekommen.

»Erzähl. Wie läuft es mit der Arbeit?«

»Gut. Es läuft gut.«

»Einfach nur gut?« Boris griff das Weinglas und lehnte sich zurück. »Du glaubst doch nicht, dass ich mich damit zufriedengebe. Oder etwa doch?«

»Nein. Natürlich nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass …«

»Also los. Ein bisschen genauer bitte.«

»Ähm … ja. Ich denke, wir sind bald so weit.«

»Gut. Also läuft es mit der Arbeit tatsächlich gut.«

»Aber …«

Boris unterbrach ihn. »Nur damit es nicht zu Missverständnissen zwischen uns kommt. Wir müssen kurzfristig handeln. Klar?«

»Ja. Das ist …«

»Und es darf kein Aufsehen erregen.«

»Natürlich nicht.«

»Ansonsten fangen sie an, nach Gründen zu suchen und stellen alles auf den Kopf. Nowitschok ist keine Alternative mehr. Nicht im Ausland. Die Amerikaner sind recht wachsam, was das Zeug angeht. Wir können es so schnell nicht wieder in irgendwelchen Unterhosen auftauchen lassen.« Er lachte. Lehnte sich zurück. »Es war ein guter Einfall. Doch. Ehrlich. Auf die Idee hätte ich selbst kommen können. Aber egal. Selbst den Europäern kann man nicht mehr lange mit Ausflüchten kommen. Die einzigen, die wir wieder unter Kontrolle bekommen haben, und die jetzt brav die Klappe halten, bleiben diese Deutschen.« Er lachte. Wieder. Dieses Mal gehässig. Grell. »Nord Stream 2 hat eben doch wahre Wunder bewirkt. Wie schön es doch ist, wenn man ein potentes Druckmittel in den Händen hält.« Wieder machte er eine Pause. »Und ich will jetzt hören, dass dieses Zeug funktioniert. Wenn es schiefgeht, dann bleibt uns immer noch die konventionelle Art. Aber ich will es jetzt sehen. Will wissen, dass es funktioniert.« Stille. Boris schwieg. Schaute seinem Gegenüber tief in die Augen. Dann fragte er mit zischenden Worten: »Was wäre besser, als solch ein Nichts, um zu sehen, wie es sich im echten Leben schlägt?«

»Aber …«, versuchte Juri das Gespräch fortzuführen.

Erfolglos.

Boris ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Ich dachte, ich könnte mich auf dich verlassen, mein Freund. Wäre schade, wenn unsere Wege sich hier, heute Abend, trennen würden.« Boris nahm einen kräftigen Schluck und stellte das Weinglas wieder ab. Stützte sich anschließend mit den Ellenbogen auf den Tisch und lehnte sich zu seinem Gesprächspartner hinüber. Sein warmer Atem ließ diesen kurz zusammenzucken. »Gab es denn irgendwelche unerwarteten Probleme, mein Guter?«

Juris Blick verriet, was er dachte. Ja. Die gab es. Und sogar mehr als nur das.