Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

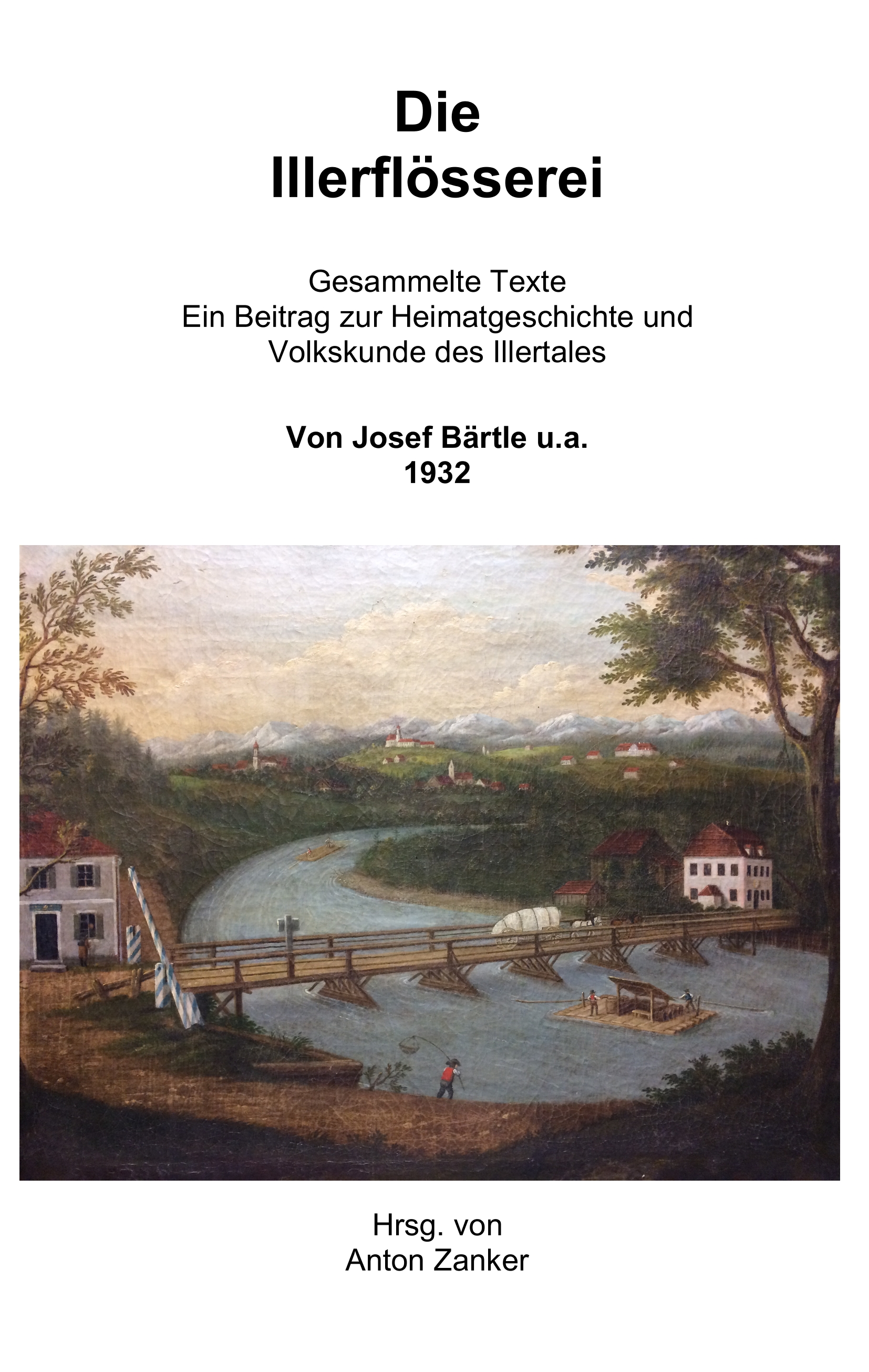

Der vorliegende Band legt erstmals die Texte - soweit aufgefunden, zur Illerflösserei im Allgäu gesammelt vor. Allen voran, die Texte von Josef Bärtle (1892-1949), dessen Vater bis 1918 das Flösser-Handwerk in Mooshausen noch ausübte. Dane-ben sollen andere Autoren zu Wort kommen und somit dem Leser einen Überblick zu einem vergangenen und vergessenen Handwerk geben, dem hier eine Art Würdigung zuteil werden soll, für eine Berufsgattung, die Freiheit, Abenteuer; Handwerk und eine tiefe Verbindung zur Natur sowie dem Element Wasser hatte. Dabei sollen die damit verbundene Idylle genauso ihre Aufmerksamkeit bekommen, wie der manchmal harte Alltag, der auch so manche Tragödie oder Anekdote mit sich brachte, die meist nur mündlich überliefert wurde und kaum in schriftlicher Form zur damaligen Zeit festgehalten wurde. Die vorliegende Ausgabe ist 2018 erstmals erschienen, und wurde komplett neu durchgesehen, erweitert, korrigiert und strukturiert. Es kamen einige Abbildungen hinzu, sowie noch ein weiterer Text zur Holztransportstrasse Iller.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 484

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dahier hatte die Flösserei1 eine gewisse Verdienstmöglichkeit geboten. In der Gemeinde Pless war im Söldnergries an der Iller ein Holzplatz errichtet, wo Bau- und Scheitholz, auch Bretter gelagert wurden. Es wurden da Flösse gebaut, mit welchen nach Ulm gefahren wurde. Das Holz wurde stundenweit mit Fuhrwerken sogar aus dem Günz- und Kammeltale hergefahren. Es wurden Flösse aus lauter Langholz, dann sogenannte „Bädrische“ aus lauter Brettern gebaut. Scheitholzflösse nannte man „Flaudern“.

Die Stangenflösse gingen meistens bis Neustadt a. d. D., wo sie in die Hopfengegend der Hollerdau gebracht wurden. Frachtflösse wurden in Ulm weiter beladen, mit einer Hütte versehen und bis Wien geführt. Nach Ulm brauchte ein Floss 5 Stunden. Bis 1862 wurde die Flösserei streng betrieben und in der Brauerei zu Pless war ein eigener Flössertisch neben dem Bauern-, Söldner- und Herrentisch.

August Gänsler in: Geschichtsbeiträge für das Dorf Pless, 1935.

1 Transport von Holz ohne Schiff auf dem Wasser. Es wird unterschieden in Flösserei mit verbundenem Hölzern (Stämmen, Balken), welche auf diese Weise eine Art Fahrzeug darstellen und vermittelst deren auch Personen und Lasten fortgeschafft werden können und der Flösserei mit unverbundenen Holzmassen. Aus: Fachwörterbuch der Flösserei. H.-W. Keweloh.

Das fertig gebundene Floss nannten die Flösser „der Floss“, auch „Karren“ oder „Fuhrwerk“.

Ingrid Kahlert in: Auf den Spuren der Lechflösser.

In verschiedenen früheren Texten wird von „Flosserei“ oder von „Flösserei“ gesprochen, ebenso wie Flosser2 oder Flösser. Beide Wörter wurden entsprechend ihrer hier verwendeten Form so beibehalten. Im Mittelhochdeutschen wird „Floz“ verwendet, im Althochdeutschen „Vloz“, in Texten um 1900 herum wird auch noch die Schreibweise „Flöszerei“ angetroffen. Am Oberrhein spricht man von „Flotz“3. Ebenso wie „Flötzer“, oder gar „Fletzer“4, und vermutlich ist aus der Schreibweise „sz“ ein „ß“ entstanden, sieht man sich nur die altdeutsche Frakturschrift an, außerdem finden wir den männlichen Artikel „der“ Floss, wohl erst später kam der sächliche Artikel „das“ dazu.

Liest man sich etwa bei Neweklowsky ein, liest man von Wörtern wie etwa „der floezzer“, „flessen“ auch „ausflöczen“ oder trifft Schreibweisen wie etwa „flescern“ oder „gefleczt“. Im Schwarzwald spricht man vom „Flözer“5. Am Lech wurde der Begriff „Flössler“6 verwendet. M. Lechner verwendet hier in seinem Text zur Lechflösserei den Ausdruck „Flossführer“. Die bayerischen Flösser etwa in Lech oder Isar, reden oft vom „Flossmeister“. Wir finden auch „flezen“, „fletzen“ und eben „flössen“.7 Je nachdem in welche Region und eben auch Zeitepoche man geht, am Regen und an anderen linksseitigen, bayerischen Nebenflüssen der Donau spricht man vom „Fluderer“8, treffen wir dabei unterschiedliche Ausdrucksweisen, genauso, wie auch innerhalb Deutschlands verschiedenen Ausdrücke im Flosswesen, je nach Region oftmals ganz eigen und original waren. Das Fachwörterbuch der Flösserei erwähnt auch den Ausdruck „Flossmann“.

Im Deutschen wird das Wort „Floß“ oder auch „Flößer“ mit einem „ß“ geschrieben, in der Schweizer Rechtschreibung gibt es kein scharfes „ß“. Auch nicht auf Schweizer Tastaturen. Nach Gewöhnung von 25 Jahren an die Schweizer Rechtschreibung, habe ich allgemein-üblige Ausdrücke wieder mit einem ß entsprechend korrigiert. (Ausgabe 5.0 / 2019) So wurde aus gross → groß, aus ausser → außer, aus schliesslich → schließlich oder aus mässig → mäßig. Im Kontext mit dem Begriff „Floss“ allerdings so beibelassen. Floss blieb also → Floss und der Flösser blieb ein → Flösser. Man möge mir es nachsehen, dass ich im vorliegenden Text die Schweizer Rechtschreibung teilweise so belassen habe, bei anderen übertragenen Textpassagen z. T. das scharfe ß jedoch so beibehalten habe und beides seine Gültigkeit haben soll und darf.

Der Herausgeber.

2 Bezeichnung eines Flössers an der Iller, nach Neweklowsky, Bd. 1. Aus: Fachwörterbuch der Flösserei, H.-W. Keweloh.

3 Fachwörterbuch der Flösserei, H.-W. Keweloh, Verlag Kessel.

4 Ernst Neweklowsky, Die Schiffahrt und Flösserei im Raume der oberen Donau. Bd. 3, 1964, S. 527.

5 Ebenda.

6 Nach Neweklowsky Bd. 1. Aus: Fachwörterbuch der Flösserei. H.-W. Keweloh.

7 Ernst Neweklowsky in: Die Schifffahrt und Flösserei im Raume der oberen Donau. Bd. 3, 1964, S. 270.

8 Fachwörterbuch der Flösserei, H.-W. Keweloh, Verlag Kessel.

C.F.A. Richter Gegend um Schweinfurt ca. 1817-1820, Inv.-Nr. M-3818, Städt. Galerie, Kunsthalle Schweinfurt. (Ausschnitt)

Es ist, als träume die Iller heute noch von der Romantik und Poesie der früheren Zeiten.

Josef Bärtle

Die Bewegung eines Flosses ist genau die richtige; sie ist ruhig und gleitend und glatt und geräuschlos; sie besänftigt alle fieberhafte Geschäftigkeit, sie schläfert alle nervöse Hast und Ungeduld ein; unter ihrem friedlichen Einfluss schwinden alle Ärgernisse und alle Trübsal und alle Plagen, die uns quälen, und das Dasein wird ein Traum, ein Zauber, ein tiefes und stilles Entzücken.

Mark Twain*

Letztendlich haben sie dann gemerkt, dass es eine Kraft gibt und dass da irgendeine Kraft da ist, die einem guttut. Ich denke, dass die Flößer ja gerade durch ihren Beruf sehr oft ihre eigene Gotteserfahrung gehabt haben.

Martin Melf, Archivar und Historiker von Wolfratshausen, in: Fahr ma obi am Wasser / DVD-Film-Produktion 2017

Von ferne schon dröhnt das Tosen des fallenden Wassers her, unerbittlich schwimmt das Floss dem Tosen näher. Immer spannender wird Stimmung und Arbeit der schaffenden Männer.

Anton Mayer-Pfannholz

*Aus dem Band: Zu Fuß durch Europa, Göttingen, 2. Aufl. 1964.

In: Handwerksfibel, Flösserei und Trift, Bajorat u. v. Sazenhofen.

Inhalt

Die Illerflösserei

Josef Bärtle

Geleitwort, 1932

Geleitwort, 1933, der 2. erw. Aufl.

9

Vom Ziel dieser Aufsätze

Vom Ziel dieser Aufsätze, 1933, der 2. erw. Aufl.

Die Illerflösser bei der Arbeit

Flösserfamilien im bayerischen und württembergischen Illertal

Bei Meister Zeh in Ferthofen, 1933, der 2. erw. Aufl

In den Flösserherbergen

Beim Donauzoller zu Ulm

Anhang / Von Flössern auf andern Flüssen

Wiedendrehen (zusätzl. aufgenommen)

Nachtrag, 1933, der 2. erw. Aufll. 1933

Editorische Notiz

Andere Texte zur Illerflösserei von J. Bärtle

Lechbruck und sein Flösserdenkmal, J. Bärtle

Die Flösserei auf der Donau, J. Bärtle

Die Flösserei auf schwäbischen Flüssen, J. Bärtle

Die Flösserei auf der Iller, J. Bärtle

Die Flösserei auf der Iller, J. Bärtle

Von der alten Illerflösserei, J. Bärtle

Die Flösserei auf der Iller, J. Bärtle

Die Stadt Ulm und die Illerflösserei, J. Bärtle

Mein Vater, J. Bärtle

Über den Tod von Philipp Bärtle, J. Weiger

Der Flösserjahrtag von Lenggries, J. Bärtle

Grablied auf einen Illerflösser, Michael v. Jung

Biografie, J. Bärtle

Texte anderer Autoren zur Illerflösserei

Die Illerflösser, J. Knittel

Illerroute, Bajorat, C.-J. v. Sazenhofen

Die Flösserei in Schwaben um 1850, K. Filser

Die Wasserspedition auf der Iller, K. Filser

Flösserei (Landkreis Unterallgäu)

Die Illerflösserei, Ernst Neweklowsky

Die Illerflösserei, Wilhelm Rapp

Als die Iller Tausende von Flössen trug... W. Rapp

Als auf der Iller noch Flösser gab, H. Fröwis

Die Illerflösserei in Aitrach, Peter Roth

Die Illerflösserei in Aitrach (2), Peter Roth

Die Illerflösser (Dietenheim), Harald Kächler

Schwäbische Auswanderer auf der Donau 1712

Bild Joseph Klauber, Vorstadt Au bei München

Auswanderertransporte, K. Filser

Die Fluhmühle und die Illerflösserei

Katastrophe in der Iller (1763), H. Kächler

1835, Von Flössern und Fuhrleuten, H. Kächler

Die Illerflösserei, Dr. Rudolf Fickler

Flösserpatent aus dem Jahre 1838

Übersetzung Flösserpatent

Von der Illerflösserei, Walter Braun

Die Illerflösser, Ludwig Dorn

Die Iller

Die Flösserei auf der Iller

Die Iller im Vergleich zur Isar

Bild, Max Kuhn, Untere Lände München

Bild Joseph Puschkin, Obere Lände an der Isar

Bild Friedrich Perlberg, Baustadl, untere Lände

Rauhe Schale, weiches Herz

Bild Perlberg, Untere Lände in München

SHORT CUTS

Die Flösser und die Brücke

Aus der Chronik von Unterkirchberg

Aus Ungeschicklichkeit des Überführers

Ertrunkene Flösser

Zoll in Lautrach

Flossunfälle auf der Isar

Schifffahrt und Flösserei auf der schwäbischen oberen Donau in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Ungarn Emigranten

Flosszoll bereits im 14. Jahrhundert

Lendinen an der Iller von Erolzheim

Die Flösser auf dem mittleren Lech

In Aitrach lebte in jedem zweiten Haus eine Flösserfamilie

Ordinarifuhren

Bild Adolf Lier, Transport von Holzkohle

Jungvieh unter dem Floss

Mit dem Floss auf dem Neckar, M. Twain

Zerrissen, M. Twain

Georgenstein

Flossfahrt, Hermann Hesse

Die Trift im Illergebiet, E. Neweklowsky

Zur Begrifflichkeit Trift / Ergänzung Trift a. d. Iller

Füssen, Augsburg, Lechbruck, A. Zanker

Flösserei im Allgäu, David Grüner

Zur Geschichte der Flösserei auf der Iller, D. Grüner

Josef Bärtle, Die Illerflösserei, Dr. Miedel

Die Illerflösserei, Ernst Neweklowsky

Flösser auf der Iller!, Eugen Semler

Kempten als Ausgangspunkt d. Illerflöss. A. Pfeffer

Die letzten Lechflösser, M. Lechner

Der Heimatdienst Illertal baut ein Illerfloss

Die Iller als Holztransportstraße, K. H. Pfeilsticker

Nachwort A. Zanker

Quellen / Weiterführende Literatur

Danke

Links zur Flösserei

Flössertag 2019 / 2020

Hinweis

Notiz zur Ausgabe 5.0

Der Herausgeber

9 Inhalte, die aus der 2. erweit. Auflage von 1933 stammen und nicht in der 1. Auflage erschienen sind, sind hier integriert und in der Überschrift zusätzlich gekennzeichnet. Anm. d. Hrsg.

Die Flösserei, ein schwerer, gefahrvoller Beruf, konnte nur von Männern mit eisernem Willen und großer Liebe zu ihrem Handwerk ausgeübt werden.

Ingrid Kahlert

Die Illerflösserei Josef Bärtle

Inhaltsverzeichnis 1932

Vom Ziel dieser Aufsätze

Die Illerflösser bei der Arbeit

Flösserfamilien im bayerischen und württembergischen Illertal

In den Flösserherbergen

Beim Donauzoller zu Ulm

Von Flössern auf andern Flüssen

Anhang

Inhaltsverzeichnis 1933, 2. erweit. Auflage

Vom Ziel dieser Aufsätze

Die Illerflösser bei der Arbeit

Flösserfamilien im bayerischen und württembergischen

Illertal

Der Meister Zeh in Ferthofen

In den Flösserherbergen

Grablied auf einen Illerflösser

Beim Donauzoller zu Ulm

Anhang- Von Flössern auf andern Flüssen

Anmerkungen

Nachtrag

H. Neppel (1874-1936) Der Sylvensteindurchlasse / Samml. Tölz. Brau &Volkskun. GmbH (Ausschnitt)

Geleitwort

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat Land und Volk stärker verändert als alle Zeiten zuvor. Die Maschine nahm der menschlichen Hand mehr und mehr ihre Arbeit ab. Das Handwerk verkümmerte; an seine Stelle traten Gewerbe und Industrie. Heute spüren wir den schweren Schaden, den durch diese Wandlung das deutsche Volkstum erlitt. Jahrhundertelanger Brauch nahm ein Ende. Die Industrie verwandelte den freien und selbstständigen Handwerker in den abhängigen, unfreien und oft genug nicht mehr in seiner Heimat wurzelnden Arbeiter. Sie entstellte die Landschaft durch die Errichtung der neuen Fronfesten, der Fabriken. Sie zwang, mit dem Aufkommen der Elektrizitätswirtschaft, selbst die Flüsse und Ströme in ihren gewalttätigen Bann.

Manches Handwerk konnte sich, wenngleich verkümmert, neben der Industrie noch halten, manches fiel ihr völlig zum Opfer. Mit am stärksten betroffen wurden Schifferei und Flösserei auf den kleineren Flüssen. Was war es für ein starkes, männliches, jahrhundertealten Brauch überlieferndes Leben, als den Neckar, die Donau, die Iller, den Lech, die mächtigen Flösse hinunterzogen, bis an die Nordsee und das Schwarze Meer die gewaltigen Stämme für Schiff- und Hausbau zu liefern, die in ihren flachen Ländern nicht gedeihen. 1869 landeten in Ulm 3192 Flösse, 1904 waren es noch 309, 1918 noch 2. Heute sind die Flüsse durch Elektrizitätswerke unwegbar gemacht und das Holz wird auf die Eisenbahn verfrachtet.

Alles ist unpersönlich geworden. Wie so mancher Nachkomme der Männer, die einst ein stolzes und herrenmäßiges Handwerk ausübten, mag heute kümmerlich und abhängig sein Dasein fristen. An die Stelle der menschlichen Kraft und Tüchtigkeit, des menschlichen Herzens mit seiner Freude und seinem Leid, ist die unpersönliche, tote Maschine getreten. Die Verwirrung in unserem Zeitalter spiegelt deutlich genug, dass der Weg nicht gut war, den das Leben des Volkes infolge der Industrialisierung genommen hat. Wer irgendwie berufen ist, diese Not zu lindern, die nicht nur materielle, sondern ebenso sehr geistige Not ist, möge mithelfen.

Die Industrie lässt sich heute nicht mehr beseitigen. Aber es ist schon viel gewonnen, wenn im Volke die Freude an seiner Heimat und seiner Vergangenheit wieder lebendig wird, und wenn Heimat und seiner Vergangenheit wieder lebendig wird, und wenn die Entwurzelten ihre Heimat wiederfinden. Was noch an altem Brauch besteht, sollte erhalten werden; wo aber das Alte unwiederbringlich dahin ist, möge wenigstens die Erinnerung daran lebendig bleiben. Ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung des Gedächtnisses an ein schönes und mannhaftes Handwerk wird durch das folgende Büchlein von Pfarrer Bärtle gegeben.

Ulm a. D., Ostern 1932

Prof. Dr. Baum

Direktor des Museums der Stadt Ulm.

Geleitwort der 2. Auflage 1933

Der Verfasser ist Flösserssohn und Allgäuer, geb. am 4. Mai 1892 in Mooshausen bei Leutkirch. Er erzählt in der vorliegenden Schrift zum beträchtlichen Teile vom Allgäu. Er schildert das, was er erzählt, mit Liebe, weil es Dinge und Personen seiner Heimat sind. Viel Material, dass verloren zu gehen drohte, hat er gesammelt, insbesondere von alten Leuten und aus Familien ehemaliger Flösser. Er nennt uns Namen, die der Generation vor uns wohlbekannt waren als Begründer von Allgäuer Großkäsefirmen oder Holzhandlungen, die als Flösser angefangen haben. Ich erinnere mich an eine Flossfahrt als Gymnasiast von Kempten nach Ferthofen im Jahre 1892. Um diese Zeit kam die Flösserei ab Kempten außer Übung.

Das Büchlein möge rechts und links der Iller der Jugend und den Alten erzählen von verschwundener friedfertiger Zeit und jeden Leser aufs Neue froh machen seiner Heimat an der grünen Iller.

Kempten i. A., Pfingsten 1933.

Dr. Merkt, Oberbürgermeister

Vorstand des Histor. Vereins Allgäu.

Vom Ziel dieser Aufsätze

Je mehr die Gegenwart uns bedrückt, desto mehr müssen wir bestrebt sein, aus dem Erbschatz der Heimat und der Vergangenheit Einsichten und Anregungen zu schöpfen. „Seiner Väter mag sich freuen, wer der Väter fühlt sich wert.“ Je mehr wir die Heimat kennen, desto leichter wird es uns, die Heimat zu lieben und als Staatsbürger Opfer für Volk und Heimat zu bringen. Unserem Volke, das im Krieg und in der Nachkriegszeit so viel gelitten hat und besonders unserer Jugend, welche in den wirtschaftlichen Nöten der vergangenen Jahre vielfach entwurzelt wurde, muss wieder der Sinn für die Heimat und die Ehrfurcht vor der Arbeit und Sitte der Väter erschlossen werden. In den Wirrsalen der Gegenwart müssen wir uns wieder auf jene Werte besinnen, welche in den Worten Religion, Natur, Heimat und Volkstum enthalten sind.

Alle Landschaften des weiten deutschen Vaterlandes habe ich schon kennengelernt, vom blauen Wall der Alpen bis an die brandenden Wogen der Nordsee und Ostsee, das rheinisch-westfälische Industriegebiet wie die Lüneburger Heide und das ganze ostdeutsche Grenzgebiet von Breslau bis Königsberg mit seinen blaugrünen Fichtenwäldern und seinen träumende Seen. Studienreisen haben mich nach Litauen und Polen, in die Tschechoslowakei, nach Ungarn, Jugoslawien und Rumänien geführt und mich mit herrlichen Landschaftsbildern bekannt gemacht. Doch habe ich dabei die Heimat nie vergessen können.

„Und wenn ich weit, weit draußen bin

Das eine liegt mir doch im Sinn:

Die Heimat, Heimat du alleine

Bist’s die ich meine.“

„Erst gehörst du deinem Gott, ihm zunächst der heiligen Heimaterde.“ (Fr. W. Weber.) Diese Heimat ist das Illertal, welches der Heimatforscher, Ferdinand Eggmann vor 70 Jahren als einen der schönsten und ältesten Gaue Deutschlands“ bezeichnet hat. Mit ihrem blaugrünen Wasser und hurtigen Lauf ist die Iller so recht eine Tochter der Alpen. Sie entsteht aus der Quellflüssen Breitach, Stillach und Trettach, - der breiten, der stillen und der dritten Aach. In der Nähe von Oberstdorf vereinigten sich diese drei Quellbäche zu einem Fluss, der nun Iller genannt wird.

Der Oberlauf der Iller ist gekennzeichnet durch steile Felsenwände und die schweigende Majestät der Firne. Von Sonthofen bis Kempten ist der Grünten mit seinen 1738 Metern so recht der Torwart des Illertales. Besonders reizvoll ist von Kempten an, der Übergang der Gebirgslandschaft in die Tallandschaft. Die wilde Romantik dieser Strecke zeigt sich in den einzigartigen Biegungen und Windungen des Flusstales, in malerisch zerklüfteten Felsen und Bergabhängen. Vom Kardorf an bildet die Iller die Grenze zwischen Württemberg und Bayern und fließt bis Ulm mitten durch eine fruchtbare Ebene vorbei an stattlichen Dörfern, mit waldumkränzten Höhenzügen, aus denen manches Schloss herabwinkt, im Hintergrund.

Noch vor dem Weltkrieg sind auf der Iller viele Flösser vom Allgäu nach Ulm gefahren. Heute ist die Illerflösserei ausgehoben. Die heranwachsende Jugend weiß nicht mehr viel von dem Leben und Arbeiten der Illerflösser. Drum suchte ich in diesen schlichten Blättern einiges Denkwürdige über die Illerflösserei der Vergessenheit zu entreißen und an das heranwachsende Geschlecht weiterzugeben. Ich bin mir bewußt, dass die folgenden Aufsätze, die ich zum Teil früher schon in der Heimatpresse veröffentlicht habe, manche Lücken und Unvollständigkeiten aufweisen. Ich bin deshalb für jede Anregung und Ergänzung von Herzen dankbar. Freudig würde ich es begrüßen, wenn durch diese Aufsätze der eine und andere Heimatfreund zu weiterem Forschen angeregt würde. Das meiste habe ich auf Grund meiner eigenen Beobachtungen oder auf Grund von mündlichen Berichten niedergeschrieben. Dankenswertes Material bot mir auch das Archiv der Stadt Ulm. Das Leben hat mich schon vor manche schwere Aufgabe gestellt. Im Jahre 1927 hatte ich in der Grenzmark Posen-Westpreußen für die neugegründete Grenzlandvolkshochschule Marienbuchen im Kreise Flatow die ersten Schüler zu werben. Es bedrückte mich die Sorge, ob es mir gelingen wird, so jungen Menschen im Alter von 18-28 Jahren zu einer Einheit und Arbeitsgemeinschaft zusammenzufassen und einen solchen Kurs durch alle Schwierigkeiten von 5 Monaten hindurch zu lenken. Ich dachte an meine Vorfahren in der Illerflösserei, für die das „Einbinden“ ihrer Fahrzeuge auch keine Kleinigkeit gewesen war.

Im Laufe von drei Jahren durfte ich in 6 Lehrgängen 200 junge Menschen, darunter ein Drittel Auslandsdeutsche in Marienbuchen zu Lebens- und Bildungsgemeinschaften zusammenfassen, mit ihnen grundlegende Lebensfragen besprechen und sie durch manche Schwierigkeiten und Fährnisse hindurchführen.

Anfang 1931 wurde mir die Leitung des bäuerlichen Volksbildungsheims Marientann zu Wolfegg übertragen, wo nach dem Vorbild der dänischen Bauernhochschulen regelmäßig Lehrgänge für die männliche wie weibliche Landjugend abgehalten werden, um sie zu Berufsfreude, Schollenfestigkeit und Heimatliebe zu erziehen. In der Verbindung von Schule und Heim liegt es begründet, dass in einem solchen Volksbildungsheim eine tiefgehende Bildungs- und Erziehungsarbeit geleistet werden kann.

Im Winter 1930/31 hatte ich nebenher im Einvernehmen mit dem Heimatwerk, Abt. Caritasverband 2 Lager des freiwilligen Arbeitsdienstes einzurichten und zu betreuen und die unter der Tragik der Arbeitslosigkeit leidenden jungen Menschen mit dem Leben wieder auszusöhnen. Wie viel an gutem Willen, ehrlichem Streben und geistiger Aufgeschlossenheit durfte ich immer wieder der heranwachsenden Jugend finden! Vielgestaltige Menschenschicksale durfte ich kennenlernen und tragen helfen! Wie lauschten die jungen Menschen, wenn ich Ihnen nach des Tages Mühe abends in der warmen Stube, während der Wind um die Ecken heulte, vom Heldentum der Illerflösser erzählte.

Viele von ihnen gewannen dem Leben ebenfalls einen heldenhaften Sinn ab und entschlossen sich, als Siedler in den deutschen Osten oder nach Südamerika zu ziehen, um aller Ungunst der Zeit zum Trotz mit der Kraft ihrer Hände eine neue Zukunft aufzubauen. Der Mensch mit seinem Willen, seinem Geiste, seiner Gottverbundenheit muss schließlich doch stärker sein, als äußeren Hemmungen und Schwierigkeiten. „Bildung ist die Kraft, das Leben mit seinen Schwierigkeiten zu meistern“ (Dr. Anton Heinen). Vergessen wir nicht die Heimat, die gibt Freude und Kraft!

Scan aus Original-Druck

Ursprünglicher Druck, ca. 1850.

Vom Ziel dieser Aufsätze, 2. erweit. Auflage

Die Abfassung dieser Schrift fiel in eine große und bedeutungsvolle Zeit. 1932 und 1933 wurden von Haus Marientann bei Wolfegg aus zwischen Donau und Bodensee 32 Lager des freiwilligen Arbeitsdienstes eingerichtet und betreut. Tausende von jungen Menschen konnten mit dem Leben ausgesöhnt und zur Meisterung ihres Lebensschicksals angeleitet werden. Viele entfalteten heldenhafte Kräfte und entschlossen sich für den Siedlerberuf. So wie für meine Vorfahren, die Illerflösser, das „Einbinden“ eines Flosses nicht immer so leicht war, so mussten auch manche Schwierigkeiten überwunden werden, um 40, 50 und so junge Menschen zu einer Kameradschaft der tüchtigen Arbeit und der frohen Gemeinschaft zusammen zu schließen. So schwer die Aufgabe war, sie wurde gelöst und fand auf breiter Grundlage Nachahmung und weitere Verwirklichung.

Der Frühling 1933 brachte die nationale Erhebung des deutschen Volkes. Es wurde das Wort geprägt: „Aus Blut und Heimat müssen Staat und Volk erneuert werden.“ Die große Vergangenheit unseres Volkes wurde wieder lebendig, man freute sich wieder seines Volkstums und seiner Heimat. „Seiner Väter mag sich freuen, wer der Väter fühlt sich wert.“ Je mehr wir die Heimat und ihre große Geschichte kennen, desto leichter wird es uns, als Staatsbürger Opfer für Volk und Heimat bringen. Mit Freuden wollen wir uns zu jenen Werten bekennen, die in den Worten Religion, Natur, Heimat und Volkstum enthalten sind.

Alle Landschaften des weiten deutschen Vaterlandes habe ich schon kennengelernt, vom blauen Wall der Alpen bis an die brandenden Wogen der Nordsee und Ostsee, das rheinisch-westfälische Industriegebiet wie die Lüneburger Heide und das ganze ostdeutsche Grenzgebiet von Breslau bis Königsberg mit seinen blaugrünen Fichtenwäldern und seinen träumenden Seen. Die Betreuung meiner auslandsdeutschen Schüler von den Volksbildungsheimen Marienbuchen in der Grenzmark und Marienthann bei Wolfegg hat mich nach Litauen und Polen, in die Tschechoslowakei, nach Ungarn, Jugoslawien und Rumänien geführt und mich mit herrlichen Landschaftsbildern bekannt gemacht. Doch habe ich dabei die Heimat nie vergessen können.

Diese Heimat ist das Illertal, welches der Heimatforscher Ferdinand Eggmann10 vor siebzig Jahren als einen der „schönsten und ältesten Gaue Deutschlands“ bezeichnet hat. Mit ihrem blaugrünen Wasser und ihrem hurtigen Lauf ist die Iller so recht eine Tochter der Alpen. Sie entsteht aus drei Quellflüssen Breitach, Stillach und Trettach, - der breiten, der stillen und der dritten Aach. In der Nähe von Oberstdorf vereinigen sich diese drei Quellbäche zu einem Fluss, der nun Iller genannt wird. Der Oberlauf der Iller ist gekennzeichnet durch steile Felswände und die schweigende Majestät der Firne. Von Sonthofen bis Kempten ist der Grünten mit seinen 1738 Metern so recht der Torwart des Illertales. Besonders reizvoll ist von Kempten an der Übergang der Gebirgslandschaft in die Tallandschaft.

Die wilde Romantik dieser Strecke zeigt sich in den einzigartigen Biegungen und Windungen des Flusstales, in malerisch zerklüfteten Felsen und Bergabhängen. Vom Kardorf an bildet die Iller die Grenze zwischen Württemberg und Bayern und fließt bis Ulm mitten durch eine fruchtbare Ebene vorbei an stattlichen Dörfern, mit waldumkränzten Höhenzügen, aus denen manches Schloss herabwinkt, im Hintergrund. Noch vor dem Weltkrieg sind auf der Iller viele Flösser vom Allgäu nach Ulm gefahren. Heute ist die Illerflösserei aufgehoben. Der Erinnerung an das stolze und herrenmäßige Handwerk der Illerflösser sollen diese schlichten Blätter dienen!

Foto aus: Die Kinzig und die Flösserei, Bruno Lehmann. Flösserei- und Verkehrs-Museum Gengenbach.

Foto: Franz Schiermeier Verlag München. / Mit Schnallen und Eisenkeilen mit Querdorn, werden die von Eisendraht umwundenen Querstämme auf den Flossbäumen befestigt. Wieden, Schlaufenringe aus biegsamen Holz, verbinden Ruder und Rudersäule.

10 F. Eggmann (1827-1913) war ein katholischer Geistlicher und württembergischer Politiker. 1862 hat der das Buch „Geschichte des Illerthales“ im J.F. Ling Verlag in Ulm veröffentlicht. Siehe unter Quellen. (unter Google.books einsehbar) Anm. d. Hrsg. [Erscheint neu von mir in diesem Jahr]

Die Illerflösser bei der Arbeit

Wenn ich als Knabe um das Jahr 1906 herum im Illertale die Kühe hütete, sah ich oft Flösser aus dem Allgäu die Iller abwärts fahren. Sie hatten meistens guten Humor und riefen mir irgendein Scherzwort zu wie: „Büeble geh net so nah ans Wasser na, sonst holet dich der Sockama!“ Zweimal durfte ich als Knabe mit meinem Vater auf einem Floss von Mooshausen bis Ulm mitfahren. Gar oft konnte ich in meiner Jugendzeit den Flössern bei ihrer Arbeit zusehen. Die „Anmachplätze“ waren von Weitem erkenntlich durch mächtige Lager von Langholz, Brettern, Scheitern, Stangen und Latten, die nach Ulm und Umgebung oder weiter donauabwärts befördert werden sollten11.

Als die Stadt Ulm ihren Festungsgürtel gesprengt hatte, und mit der Industrieentwicklung eine gewaltige Belebung des Wohnungsbaues einsetzte, wurden Tausende von Festmetern Langholz aus dem Allgäu nach Ulm verfrachtet. Auch die holzarme Gegend des Donauriedes nordöstlich von Ulm sah sich auf Holzlieferungen aus dem Allgäu angewiesen. Die Zimmer- und Bäckermeister, die Ziegelei- und Brauereibesitzer in der Gegend von Leipheim, Günzburg, Gundelfingen, Lauingen, Dillingen, Höchstädt und Donauwörth warteten noch in den Jahren 1870 und 1880 mit Sehnsucht auf die Ankunft der Holzlieferungen aus dem Allgäu.

Am Anmachplatz12 wurden die Langholzstämme ins Wasser geworfen und mittels Weiden und Birkennägeln miteinander verbunden, es wurde, wie man sagte, zunächst der „Boden“ des Flosses gelegt. Die längsten Stämme mussten in die Mitte kommen, die kürzeren an die Außenseite. Es war nicht immer ganz leicht, mit großen Griffbengeln die mächtigen Stämme übereinander zu lupfen. Mancher Stamm war ungeschlacht, buckelig, verwachsen, oben zu dünn und unter zu dick, er musste wie ein ungehobelter Naturbursche frisiert und zurechtgerichtet werden, bis er sich harmonisch in den Rahmen des Ganzen einfügte. Die Flösserei war nicht nur eine schwere körperliche Arbeit, sie stellte auch hohe Anforderungen an den Geist: Oft war schnellste Entschlusskraft erforderlich. Wer den „Vortel13“ bei der Arbeit nicht hatte, musste sich unmenschlich plagen.

In erster Linie wurde Langholz aus dem Allgäu illerabwärts befördert. 30-40 Stämme wurden zusammengebunden und mit 2 Rudern versehen. Kleine Flösse aus kurzen Stämmen konnten mit 500 Brettern oder mit der 20 Raummeter Scheiter beladen werden und wurden von einem Mann gelenkt. Größere Flösse mit zwei tüchtigen Ruderern konnten 800 Bretter oder 55 Raummeter Scheiter tragen. Ein kleineres Floss stellte einen Wert von 3-400 Mark, ein größeres einen solchen von 6-700 Mark dar. Etwas Ähnliches wie eine Transportversicherung, für den Fall, dass ein Floss zerrissen wurde, gab es damals noch nicht. Der Flösser sah sich deshalb auf die Gunst des Schicksals wie auf die gelenke Kraft seiner Arme angewiesen. So mancher Flösser ist bei Ausübung seines Berufes ertrunken.

Die meisten Bretterladungen kamen aus der Kempter Gegend. Ein nur aus Bretterbündeln zusammengestelltes Floss hieß eine „Bädrische“. In der Gegend von Aitrach und Mooshausen wurden statt Bretter vielfach noch Scheiter verladen, welche an die Bäcker, Bierbrauer und Ziegler von Ulm und Umgebung geliefert wurden. Flösse, die außer etlichen Langholzstämmen nur aus Scheiterbüscheln bestanden, führten den Namen „Flaudern!“ Nach Anlage der großen Wehre an der Iller konnten solche aus Scheitern zusammengesetzte Flösse nicht mehr befördert werden. Aus der Gegend von Kellmünz und Balzheim wurden viele Stangen verfrachtet, welche auf dem Wasserweg nach Neuburg a. D. kamen, um von dort aus in das bekannte bayerische Hopfenland der Spaltgegend befördert zu werden. Bekannte Holzhändlerfamilien zu Ulm, die den Flössern die Ware abkauften, waren die Buck, Gagstädter, Glaser, Sägele, Koch, Molfenter, Ruess, Mayser und Scheiffele.

Auf das Anmachen eines Flosses wurde gewöhnlich ein Tag verwendet. Der folgende Tag für die Fahrt an die Zielstation bestimmt. Vor der Abfahrt wurde auf dem Flosse an sichtbarer Stelle eine Holztafel befestigt, auf welcher der Name des Flossherrn bezeichnet war. Bei etwaiger Beschädigung der Uferdämme durch ein Floss konnte so durch den Flussaufseher ohne Schwierigkeit der Name des verantwortlichen Flossherrn festgestellt werden. Stets führten die Flösser einen Bohrer, etliche Stricke und birkenhölzerne Nägel mit sich. Die Stricke brauchte der Flösser notwendig, wenn er bei schlechtem Wasserstand mit seinem Flosse auf eine Kiesbank aufzusitzen kam. Dem Floss wurde ein sogenannter „Hund“14 vorgespannt, d. h. der Flösser spannte mit Stricken und einem Seile ein Bretterbüschel quer über das Wasser vor das Floss, um die ganze Triebkraft des Wassers auszunützen.

Die Dauer der Fahrt richtete sich nach dem Wasserstand sowie nach der Länge des Tages, wobei erwähnt werden darf, dass mitunter auch im Winter geflösst wurde, selbst auf das Risiko hin, dass das Floss im Eise festfror. Bei einigermaßen günstigem Wasserstand konnte man in 6 Stunden, bei Hochwasser sogar in drei Stunden von der Aitracher Gegend nach Ulm gelangen. Fahrtverzögerungen gab es, wenn ein Floss auf einen Felsen stieß, oder an einem Brückenpfeiler beschädigt wurde. War die Fahrt durch die niedrige alte Brücke von Dietenheim sowie über das Wehr von Oberkirchberg, wo jeder Flösser sein Meisterstück zu liefern hatte, glücklich verlaufen und die Ware zu Ulm abgeliefert, so konnte der Flösser sich zu Ulm einige Stunden der Erholung gönnen.

Noch zwischen 1900 und 1910 konnte man im Ulmer Straßenbild die markige Gestalt des Illerflössers sehen. Er hatte seine besondere Note durch seine mächtigen Stiefel, die im Wasser bis über die Oberschenkel gezogen werden konnten, durch seine hellgrüne, mit Hirschgeweihknöpfen versehene Wolljacke, durch seine wasserdichte Ledertasche mit Messingschloss, durch das zusammengerollte Seil, das er mit einer Axt oder mit einem langen Bohrer über die Achsel gestützt auf dem Rücken trug. Um seine Gestalt wob etwas vom Hauche des blaugrünen frischen Illerwassers, sowie vom Dufte der Hanfseile, der frisch geschnittenen Bretter und der harzigen Allgäuer Tannenstämme. Mit sicherem und schwerem Schritt, in dem Bewusstsein, wieder ein Stück harter Arbeit geleistet zu haben, ging der Flösser durch die Straßen der Stadt, wobei er den Kaufmann wie den Gastwirt etwas verdienen ließ. Wie heißt es doch in einem Scherzlied: „Drei Doppelliter darf ich sagen, füllen erst „nen Flössermagen“. Beim Kaufmann Bohnacker und Mübling zu Ulm deckten sich die Flösser mit Tabak ein. Bevor die Winterpause einsetzte, suchten sie wenigstens noch auf den Nikolausmarkt nach Ulm zu kommen, um sich für den Winter hinreichend einzudecken.

Von jeder Fahrt brachten sie für Weib und Kinder ein „Krämle“ mit. Während des winters brachten die Flösser ihre Seile, Bohrer und Beile in Ordnung, halfen mit beim Fällen und Heranführen des Langholzes, erzählten einander von den guten Bissen und kräftigen Schlücken des Sommers und sehnten sich nach der mit dem Frühling wieder beginnenden Arbeit. Wenn am Sonntag Oculi in der Kirche das Evangelium von der Teufelsaustreibung verlesen wurde, dann wussten sie, dass auch für sie die Zeit zum Verlassen der warmen Stube und zur Wiederaufnahme der eigentlichen Berufsarbeit gekommen war. Die Rückreise von Ulm in die Heimat machten die Flösser ursprünglich im Postwagen oder zu Fuß.

Von Ulm bis Kempten waren es 22 Stunden Fußmarsch. Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen gebaut war, fuhren sie von Ulm nach Ummendorf, um von hier aus zu Fuß ins Illertal zu gelangen. Die Kempter Flösser benützten, wenn sie mit der Eisenbahn fahren wollten ursprünglich die Linie Ulm - Augsburg – Buchloe - Kempten, bis dann schließlich die Bahn Ulm - Memmingen - Kempten gebaut wurde. Im Jahre 1932 sind gerade 75 Jahre vergangen, seitdem mit ihrem Bau begonnen wurde.

Flösser bei der Heimkehr / Holzstich / FAKSIMILE

11 Das Holz, das für die Illerflösserei verwendet wurde, kam aus Staatswaldungen, Gemeindewaldungen und herrschaftlichen Waldungen der ganzen Gegend, die etwa durch die Städte Immenstadt, Kempten, Memmingen, Babenhausen, Weissenhorn, Laupheim, Biberach, Wurzach, Leutkirch und Isny umgrenzt wird. Viel Holz stammte aus den herrschaftlichen Waldungen von Isny, Zeil, Wurzach, Wolfegg, Tannheim, Rot, Gutenzell, Main, Oberkirchberg, Babenhausen.

Hunderte von Fuhrleuten verdienten ihr Brot mit dem Anführen des Holzes. Der Fuhrhalter Ehrmann von Aichstetten hatte an seinem Knecht Gregg einen Kraftmenschen, der einmal beim Fasching zu Leutkirch als Neger auftrat. In den Sägemühlen des ganzen Gebietes herrschte reges Leben.

12 Bezeichnung an der Iller des Platzes, an dem Flösse eingebunden wurden. Aus: Fachwörterbuch der Flösserei. H.-W. Keweloh. (zitiert nach Neweklowsky Bd. 1.)

13 Dieser mir nicht bekannte Ausdruck, wird in dem hier integrierten Beitrag von Dr. Fickler als den „Dreh“ übersetzt, der Ausdruck „Vortel“ scheint schwäbisch zu sein, war mir aber bis dato nicht bekannt. Anm. d. Hrsg.

14 Vorrichtung zum Abbremsen eines Flosses. Aus: Fachwörterbuch der Flösserei. H.-W. Keweloh. / Während Bärtle vom Ausnützen der Triebkraft spricht, wird vom Abbremsen hier im Fachwörterbuch gesprochen. Vermutlich dürfte beides zutreffen. Anm. d. Hrsg.

Flösserfamilien im bayerischen und württembergischen Illertal.

Hauptausgangspunkt der Illerflösserei war Kempten im Allgäu, wo die Heinz, Saas, Riedle, Ostler und Schnetzer Flösserfamilien von Ruf und Namen waren. Kempten hatte einen Anmachplatz in der Altstadt, einen in der Neustadt und einen in der Nähe der Papierfabrik, wo das Flösserhäusle stand. Dutzende von Flossknechten aus dem ganzen Illertal arbeiteten bei den Kempter Flossherrn, die sehr auf „saubere Arbeit“ sahen. Wer dort einige Jahre hindurch mit Erfolg gedient hatte, konnte ohne Schwierigkeit überall als Oberknecht eine Stellung erhalten. Nach Art der mittelalterlichen Zünfte, legten die Kempter Flossherrn Wert auf Pflege eines gesunden Standesbewusstseins wie auf Förderung der beruflichen Tüchtigkeit.

Die Kempter Flösser imponierten durch ihre Kunst und Geschicklichkeit allen Kollegen, die illerabwärts ihr Handwerk ausübten. Es war ein ungeschriebenes, selbstverständliches Gesetz, dass man den Kempter Flössern auf der Iller stets ausweichen musste. Ebenso selbstverständlich war es, dass die Kempter „Stadtflösser“ in den Flösserherbergen einen eigenen Stammtisch hatten. Die Flösserfamilie Schnetzer aus Kempten übernahm als Spezialität Käsetransporte. Nur ganz zuverlässigen Flössern konnte man die in Fässern verpackte Ware anvertrauen, welche in der Regel am Donnerstag zu Kempten abging. Als einmal ein so befrachtetes Floss durch einen unglücklichen Zufall auf einen Felsen auffuhr, fielen die Fässer ins Wasser und versanken. Ein alter Flösser erzählte, um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts sei eine wertvolle Bibliothek auf einem Floss von Kempten nach Wien befördert worden. Die Flösser stellten sich auch in den Dienst des Personenverkehrs. Um das Jahr 1900 fuhr an einem Sonntagnachmittag eine Kempter Gesellschaft von Damen und Herrn mit einem Flösser von Kempten nach Mooshausen.

Das Wetter war herrlich, prächtig ging die Fahrt vonstatten. Zum guten Abschluss sollten noch einige Flaschen Wein getrunken werden, die man zur Abkühlung an einem Strick ins Wasser hineingebunden hatte. Doch welche Überraschung! Als man sie herausnehmen wollte, hingen an dem Strick nur noch die Hälse! In der Kempter Gegend war ein Gewerbebetrieb, der die Flösser mit Werkzeug belieferte: In der Hammerschmiede Binzen wurden Beile angefertigt. Schnapsflaschen bezogen die Flösser aus der Glasbläserei Schmiedsfelden. Bei Anfertigung einer von einem Flösser bestellten abnormal großen Schnapsflasche soll ein Glasbläser tot niedergesunken sein.

Weitere Flösser aus dem bayerischen Allgäu waren in Krugzell die Abele, Bohneberger, Baumgärtner, Göppel und Madlener. Die Familie Kienzle aus Altusried hatte Anmachplätze bei Heising und Hirschdorf. Aus der Legauer Gegend sind zu nennen die Waldegger und Hämmerle; aus der Stubmühle bei Legau brachte der Flossherr Graf mit seinem Oberflösser Raimund Gallasch von Marstetten bis zu Beginn des Weltkrieges seine Flösse nach Ulm. Aus Illerbeuren – Lautrach sind zu nennen: die Bühler, Grüffel, Natterer, Nägele und Vogel. Zu Ferthofen hatten die Flösser im Mittelalter Wein aus Tirol und Veltlin, wie andere Kaufmannswaren an Bord genommen, die aus Lindau, Bregenz, Chur, Feldkirch und anderen Orten kamen. Zu Ferthofen lebte noch vor einigen Jahren der bekannte Brunnenmacher und Schiffsbauer Josef Anton Zeh, der einige originelle Maschinen erfand, für den Staat, für Tübinger Studenten wie für den Memminger Arzt Dr. Mulzer Schiffe erbaute und mit dem Ferthofener Wirt Schädele, der zugleich Flossmeister war, wiederholt als Nachknecht auf der Iller nach Ulm gefahren war.

Eine echte Flössergemeinde war Aitrach-Marstetten mit den Familien Gallasch, Butscher, Frommeld, Schreiber, Ulrich und Wachter. Nach einer mir vom Bürgermeister Butscher in Aitrach zur Verfügung gestellten Mitteilung sind im Laufe von 50 Jahren 7 Flösser aus Aitrach bei Ausübung ihres Berufes ertrunken:

Ludwig Sander, am 12. November 1837 bei Dietenheim.

Matthias Ulrich, am 12. September 1852 bei Höchstädt a. D.

Josef Frommeld am 19. Juli 1866 bei Unterkirchberg.

Franz Josef Lang am 29. Juli 1867 bei Unterkirchberg.

Konrad Butscher am 17. August 1878 bei Altenstadt.

Max Ulrich am 9. Juni 1875 bei Gundelfinden a. D.

Franz Josef Holzmüller am 1. April 1883 in der Aitrach in der Nähe von Mooshausen.

Zu Mooshausen betrieben das Flössergewerbe die Bärtle, Musch, Gropper, Butscher, Diem und Mehre, zu Tannheim die Locher, zu Egelsee die Müller, zu Berkheim die Göppel, zu Unteropfingen die Kurz, zu Erolzheim die Fleck, zu Kellmünz die Würdich, Strang, Hempfer und Klopfer, zu Kirchberg-Sinningen die Schaupp, Kracker, Bühler, Walker, Schemperle und Birk. Josef Schaupp aus Kirchberg wurde der „Wiener“ genannt, weil er regelmäßig Schnecken nach Wien lieferte. Im Jahre 1885 und 1886 wurde er von Gottfried Walker aus Sinningen begleitet. Die Schnecken, die aus Indelhausen im Lautertal stammten, wurden je in einem Quantum von 190'000 Stück nach Allerheiligen zu Ulm verladen und im Laufe von etwa 2 Wochen nach Wien befördert. An den Grenzstationen gab es manche Aufregungen. Ein Zollwächter soll mit einem Messer in das Fass hineingestochen haben, wodurch der Inhalt schwer beschädigt wurde.

Einmal schien während der Fahrt die Sonne zu heiß, die Schnecken krochen aus und sprengten das Fass. Nach der Ankunft in Wien konnten die Flösser wieder heimreisen, die Schneckenhändler aber mussten dortbleiben, bis Sie ihre Ware verkauft hatten. Oft mussten sie einen Keller mieten und wochenlang ihre Waren auf dem Markte feilbieten. Wenn es gut ging, konnten die Schneckenhändler um Lichtmess, wenn es schlecht ging, um Ostern wieder nach Hause kommen, um die Arbeit wieder von vorne zu beginnen. Der alte Birk aus Sinningen hatte einen Hang zur Poesie. Er blies mit einem Posthorn liebliche Melodien, wenn er mit einem Flosse durch die Ulmer Donaubrücke hindurchfuhr.

Franz Walker aus Sinningen, der 22 Jahre lang beim Flossherrn Fleck zu Erolzheim gearbeitet hatte und gelegentlich auch bei Flossherrn zu Schwarzenbach, Aitrach, Kirchberg und Oberbalzheim ausgeholfen hatte, erhielt im August 1914 zu Beginn des Weltkrieges, den amtlichen Auftrag, in aller Eile 5 Langholzflösse zwecks Anlage von Notbrücken nach Wiblingen zu bringen. „Ich konnte die Flösse nicht schnell genug bringen. Die Soldaten haben bereits auf mich gewartet.“ Im Sommer 1916 brachte er für den Flossherrn Johannes Rommel aus Oberbalzheim noch einmal 3 Stangenflösse nach Ulm. Weitere Flossherren waren zu Oberbalzheim die Rommel und Scheuffele, zu Unterbalzheim die Walcher, zu Brandenburg die Graf. – Die reichsunmittelbare Herrschaft Balzheim hatte übrigens in früheren Zeiten gegenüber fremden Flössern die Flusspolizei in strammer Weise ausgeübt.

Eine Balzheimer Urkunde vom Jahre 1629 erzählte folgendes: „Etliche Flösser kamen aus dem Allgäu herunter und liessen sich einfallen, die Bahnmutter des Flusses zu verlassen und auf einem Nebenarm durchzubrechen, welcher von Balzheim versperrt wurde. Da man dies mit Recht aus unerlaubte Tathandlung und Beleidigung der Territorial-Gerechtsame ansah, so wurde kein Bedenken getragen, die Täter gefänglich einzuziehen, diesselben über Artikul zu vernehmen und nicht eher loszulassen,, als bis sie ihre Urfehde abgeschworen und zugesagt hatten, künftig nichts mehr wider die balzheimische hohe Obrigkeit zu unternehmen.“ Die Missetäter wurden eingesperrt.

Ihre Flösse wurden bis zur Erledigung der Sache in Beschlag gelegt und Sie selber mussten ihre Verpflegungskosten anlässlich ihrer Gefangenschaft bezahlen. Dietenheim hatte auffallenderweise keine Flösserfamilien. Dies hängt wohl damit zusammen, dass um 1550 sowohl das Anlanden, wie das Anmachen von Flössen von der Gemeindeverwaltung verboten wurde, um auswärtige Konkurrenz fernzuhalten. Sailer Egel aus Dietenheim lieferte Flösserseile wie auch Arfen Aich aus Fellheim. Birkenhölzerne Flössernägel konnte man von der Familie Joser in Kirchdorf beziehen.

Der Flussmeister Fridolin Herrmann von Dietenheim hat in seiner gefälligen Art manchem Flösser, der auf eine Sandbank aufgefahren war, wieder weitergeholfen.15 Ein Freund der Flösser war schließlich auch bei der Unterkirchberger Überfahrt der Fährmann „Isidore“, der die vorbeifahrenden Flösser um Brennholz bat: „Du Flosser wirf mir auch ein paar Späne raus!“ Erwähnt werden darf noch, dass alle Flösser des ganzen Illertales trotz mancher „Foppereien“ durch den Geist echter Kameradschaft und Hilfsbereitschaft miteinander verbunden waren. Es war Ehrensache und Selbstverständlichkeit, einander in Not und Gefahr beizustehen.

15 Erwähnt zu werden verdienen Männer, die sich um die Instandsetzung der Illerufer hauptamtlich angenommen haben, wie Alois Frommeld Aitrach, Gottlob Uheimer Mooshausen, Gotthard Huber Mooshausen, Karl Springer Unteropfingen, Josef Mayer Oberdettingen, Josef Herrmann Kirchdorf, Johannes Strang Kleinkellmünz, Anton Wegerer Wiblingen, Michael Leger Regglisweiler, Anton Rau Unterkirchberg, Josef Steiger Egelsee, Josef Rösch Illertissen, Anselm Lehle Altenstadt, Josef Spillmann Neu-Ulm.

Seit 1911 liegt die Oberleitung über die Instandhaltung und den Ausbau des linken Illerufers von Aitrach bis Ulm in den Händen des Straßen- und Wasserbauamts Ulm mit Oberbaurat Seyd an der Spitze. Als Bezirksbaumeister ist August Keller aus Dietenheim tätig. Das rechte Illerufer untersteht dem Flussbauamt Neu-Ulm mit Regierungsoberbaurat Hohenleiter an der Spitze.

Bei Meister Zeh in Ferthofen

Im Sommer 1925, als ich einige Tage Ferien hatte, besuchte ich zu Ferthofen den früheren Flösser Anton Zeh, der in seinem Nebenberuf auch Brunnenmacher, Schiffbauer und Spezereiwarenhändler war. Meister Zeh war eine lebendige Chronik, ein Mann von echtem Schrot und Korn, ein geschickter Bastler und ein großer Sinnierer, ein Original voll Unternehmungsgeist und schöpferischer Kraft. Bald hatte ich die Wohnung des Meisters gefunden: Die an den Fensterläden angebrachten Reklameschilder auf Korn-Frank-Kaffee, Persil-Pulver und österreichischem Tabak waren mir ein sicherer Wegweiser. Zu all dem erblickte ich am Giebel des einstockigen, schlichten und sauberen, an einem bewaldeten Bergabhang gelegenen Häuschens einem schmucken, zierlichen Firmenschild: Spezereihandlung von Josef Anton Zeh.

Meine Vermutung, dass der Schild vom Meister selbst hergestellt sei, sollte sich bald bestätigen. In der säuberlich aufgeräumten und geschmackvoll hergerichteten Stube traf ich das Zeh’sche Ehepaar an, das sich über meinen Besuch sehr erfreut zeigte und mir auf meine Fragen bereitwilligst Auskunft erteilte. Der Herr des Hauses ist trotz seiner 84 Jahre noch rüstig und geistig regsam. Seinem von der Sonne geschwärzten Gesicht sind Linien eingegraben, die Kunde geben von den Sorgen, Mühen und Arbeiten des Lebens. Ein intelligentes, tiefschwarzes Augenpaar funkelt gutmütig und bieder unter den Brillengläsern hervor. Dass Zeh ein zufriedener Mann und Gemütsmensch ist, der seinen Empfindungen auch poetischen Ausdruck geben kann, besagt mir dokumentarisch ein an der Wand aufgehängter Pappendeckel, auf dem mit Mehlkleister folgende eigenhändig geschriebene Urkunde aufgeklebt ist:

Erinnerung an meinen 84. Geburtstag

„Wohn ich gleich in einem alten Haus,

So halt ich doch gesund und frisch und lustig den 84. Geburtstag aus, Ich danke Gott für die lustige und traurige Zeit.

Ferthofen, den 10. April 192516.

Josef Anton Zeh, geb. 10. April 1841.“

Ich musste denken, wer Humor hat, lässt sich auf seinem Lebensfuhrwerk nicht so sehr verschütteln, mag der Weg noch so holprig sein. Er fährt gleichsam auf Federn und Gummireifen. Auch ein Zeh empfindet es bitter, dass sein sauer verdientes Vermögen durch die Inflation verloren ging. Doch findet er sich wieder zurecht, nach dem Grundsatz:

„Und wenn die Welt in Trümmer kracht,

Der Mut’ge setzt sich drauf und lacht.“

Wie viel wusste mir Meister Zeh aus seinem arbeitsreichen Leben zu erzählen! Von seinem in Aitrach beheimateten Vater hatte er das Handwerk eines Brunnenmachers erlernt. Hunderte von Brunnen hat er selber im württembergischen und bayerischen Allgäu gegraben. „Der Haufen Kies, den ich schon ausgehoben habe, ginge nicht ganz in Ferthofen herein.“ Brunnen hat er im oberen wie im unteren Illertal gemacht, in der Gegend von Kempten so gut wie Leutkirch. Ein Brunnen zu Grönenbach wurde 111 Schuh tief. Zu Wielazhofen bei Leutkirch wäre er ums Haar verschüttet worden. Im letzten Augenblick wurde er noch von seinen beiden Gehilfen aus der Tiefe des Brunnens herausgezogen. „Schon oft hab ich denkt, dass ich überhaupt noch leb.“

„In Mannenberg kann man am jüngsten Tag in einem Brunnen meine Tabakspfeife und mein Handwerkszeug finden. Alles musste ich zurücklassen. Ich war so Schuh tief unter dem Boden. Ein schrecklicher Wolkenbruch ging nieder. Die Gehilfen gaben mir ein Zeichen. Ich kam rechtzeitig herauf. Eine Minute später war der Schacht mit Wasser gefüllt.“ Den letzten Brunnen erstellte er im Jahre 1909 für den neuerbauten Lenz’schen Hof bei Breitenbach. Dabei musste er einen Felsen von 40 Schuh Durchmesser durchstoßen. Das Bohren der Holzdeichel, sowie die Herstellung der Ventile und Holzpumpen besorgte der Meister ebenfalls selber.

Sechs Jahrzehnte hindurch hat Zeh – namentlich in den Wintermonaten – Schiffe gebaut. Der Flusswart Mussbeck in Aitrach war Abnehmer für den Staat, der sich seit den 80 er Jahren die Verbesserung der Illerufer angelegen sein ließ. Die Schiffe aus der Werft Zeh-Ferthofen fanden solchen Anklang, dass Bestellungen auch von den Flussbauinspektionen Kempten und Senden bei Neu-Ulm einliefen. Einmal wurden im Frühjahr von der wegen Schneeschmelze hochgehenden Iller vier dem Staate gehörige Schiffe losgerissen. Meister Zeh war rasch entschlossen, baute aus drei Stämmen ein Floss und nahm die Verfolgung der 4 Ausreißer auf. Aber schon bei der Reisslelände oberhalb Mooshausen sah er sich wegen des bedrohlichen Hochwassers zur Landung veranlasst. „Damals hätte ich mehr als einmal tot sein können,“ fügte er nachdenklich bei. Im Jahre 1911 meldete sich der Altmeister Zeh ein unterdessen leider im Weltkrieg gefallener Tübinger Universitätsstudent: Josef Jeni aus Haselburg bei Urlau, um zugleich im Auftrag von vier Studienfreunden ein Schiff für eine Ferienfahrt nach Wien zu bestellen.

Das Schiff war am festgelegten Tag zur vollsten Zufriedenheit fertiggestellt. Zeh rief nach Übergabe des Schiffes den Wegfahrenden nach: „Gute Fahrt und b’hüt euch Gott ihr Herre“, halblaut sagte er zu den Umstehenden: „O jerum, wia wird’s doch dene Buaba geha!“ Nach manchen Wechselfällen durfte das Schiff samt seinen Insassen glücklich nach Wien und darüber hinaus bis nach Budapest gelangen. Im darauffolgenden Jahre bekam Meister Zeh einen ähnlichen Auftrag von dem bekannten Memminger Arzt Dr. Mulzer, dessen an der Wasserfahrt beteiligter Sohn sich hernach im Weltkrieg als Flieger einen Namen erwarb. Mit einem leisen Anflug von Stolz wies Zeh auf „solche Abnehmer“ seiner Schiffe hin.

Oft mag Zeh sinnend an der rasch vorbeifließenden Iller gestanden sein, oft mag ihn bei seinem aufgeschlossenen Sinn eine Sehnsucht erfasst haben, mit den Wellen in fremde Gegenden hinauszueilen. „Vom Wasser haben wir’s gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Ruh bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht, das Wasser.“ Zeh wusste sich zu helfen. Beim Ferthofener Wirt Schädele, der zugleich Flossmeister war, half er als Flossknecht, als „Nachtknecht“ aus und hatte so willkommene Gelegenheit, auf dem Floss mit nach Ulm, Lauingen und Dillingen zu fahren. Auf dem Heimwege musste er zu der Zeit, da es noch keine Eisenbahn gab, zu Fuß gehen. „Die Flossherren und Oberknechte fuhren mit dem Postwagen heim.“ Wenn am Sonntagnachmittag die Aitracher Flösser, die Gallasch, die Burtscher, Wachter, Diem, Ulrich und Schreiber im „Rössle“ oder im „Hirsch“ am Stammtisch sassen und ihre Flösserabenteuer austauschten, so fand sich auch unser Zeh ein, um von seinen Erlebnissen zu berichten.

Josef Anton Zeh hat in seinem reichbewegten Leben Schiffe gebaut, Brunnen gegraben und Deichel gebohrt, aber er war ein Bohrer in einem noch höheren Sinn. Ich sagte: „Sie wollten doch, Herr Zeh, eine Maschine bauen, die nach einem kurzen Antrieb von außen von selber läuft, ein sog. Perpetuum mobile, um dessen Herstellung sich die größten Techniker bemühten?“ Etwas betroffen antwortete er mir: „Ja freilich, drunten im Illergries wollte ich an einem „faulen“ Wasser eine solche Maschine bauen, aber es gelang nicht. Zudem bin ich damals noch ledig gewesen. Mein Weib hat mir später solche Pläne ausgetrieben.“ Um ihm über dies offenbar etwas heikle Thema doch noch einiges zu entlocken, erzählte ich ihm, dass ein Studienfreund von mir namens Xaver Miller aus der Pfarrei Wolfegg zu Tübingen mit wohlwollender Unterstützung eines hochstehenden Herrn ebenfalls an einer solchen Maschine gearbeitet habe. An einem Rade waren außen an Scharnieren Röhren befestigt, die zur Hälfte mit Bleikugeln gefüllt waren. Beim Drehen des Rades kippten oben die Röhren um und sollten durch die Wucht ihres Schwergewichts dem Rad immer wieder einen solchen Stoß geben, dass die Kugeln der anderen Seite von selber wieder emporgezogen würden. Richtig, jetzt platzte Meister Zeh heraus: „Da wird dem Herrn wohl auch wie mir ein Licht aufgegangen sein, dass das Gewicht hüben wie drüben gleich schwer ist, ganz abgesehen von der Reibung.“ Er gestand noch weiter, dass er nach dem Misslingen des Planes das 8 Meter hohe hölzerne Rad, das auch Schulinspektor Pfarrer Zeile und Lehrer Grupp wiederholt besichtigt haben, mit der Axt zusammengeschlagen habe.

Noch ein weiteres tragisches Geschick ereilte unseren guten Zeh in den Jahren seines Junggesellentums. Mit kühnem Unternehmungsgeist hatte er vom oberen Wirt eine Berghalde im Walde gekauft in der Voraussicht, dass sich hier Felsen abbauen lassen, die der Staat für seine Illeruferbauten dringend brauchen konnte. Das Geschäft blühte. Zeh hatte Arbeiter und Fuhrleute unter sich. „Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ew’ger Bund zu flechten und das Unglück schreitet schnell.“ Das Unglück kam an einem Dreifaltigkeitssonntag der 80er Jahre, in Gestalt eines fürchterlichen Unwetters, wodurch der Felsenbruch samt den zu ihm führenden Waldwegen verschüttet wurde.

An dem Grabe seiner Habe und mit 500 Gulden Schulden belastet, hatte Zeh die Geistesgegenwart, sofort den Konkurs zu erklären. „Trotzdem haben die Leute ihr Sach bekommen. In Schaden ist niemand geraten. Eigentlich hätte ich heute noch eine Prämie gut, denn früher hat es geheißen: Wer ledig verdirbt, bekommt vom König 50 Gulden Trinkgeld. – Wie sagt doch der Dichter Scheffel17: Ob der Streiche toller Jugend freuet das gesetzte Alter sich.“ Eine Erfindung ist dem Meister gelungen, die Herstellung ei nes Kleinautos mit Fußbetrieb, mit dem er früher das für Haushalt und Kaufladen nötige Brot in Aitrach zu holen pflegte. Er ließ es sich nicht nehmen, mich durch seine Werkstätte zu führen und hinüber zur „Remise“ seines Fahrzeuges. Ein Bub aus der Nachbarschaft durfte aufsitzen, die Dorfstraße hinunterfahren und mir so das Vehikel auf diese Weise vorführen. Schade, dass sich hier nicht das „Perpetuum mobile“ erbauen ließ! „Wenn das Fuhrwerk besser geschmiert wäre, ginge es auch leichter“ sagte der Meister. Hier macht sich eben auch die „Reibung“ geltend. Er fuhr weiter: „Lange arbeitete ich daran, ein Licht zu erzeugen ohne Feuer, lediglich durch einen glänzenden Gegenstand. Aber schließlich sagte ich mir: Das soll ein Gescheiterer machen, als ich einer bin. Wenn ich noch jünger wäre, würde ich noch manches probieren.“

Auch durch den Kaufladen wurde ich geführt, in dem alle erdenklichen Bedarfsartikel des Haushaltes feilgeboten werden. Eben verlangt eine Hausfrau ein Pfund Dörrobst. Da greift eine schwielige, 84-jährige Hand in die Schublade, - und das Quantum stimmt auf das Gramm. Auf mein Kompliment erhalte ich die Antwort: „Das habe ich allmählich im Griff.“ Meister Zeh hat eine gute Kundschaft und kann sich von seinem Kaufladen ehrlich ernähren. Als gefälliger, geschickter und dienstbereiter Mann ist er in der ganzen Gemeinde und in der Umgebung bekannt. Mag das Rad eines Kinderwagens oder ein Schippenstihl oder die Daube eines Butterfasses schadhaft sein, der alte Zeh, der große Bastler und Praktiker, weiß Abhilfe und Rat.

Auf meine Frage, ob er auch Flaschenbier verkaufe, gab er die Antwort, weder verkaufe er ein solches, noch trinke er eines. Früher allerdings habe er „tausend Mass Bier unnötig getrunken.“ In echt hausfraulicher Art warf hier die auf dem Kanapee sitzende Frau dazwischen: „Das stimmt, nicht umsonst hat der Pfarrer vor der Hochzeit zu mir gesagt, ich mache einen schweren Gang – aber schließlich ist doch alles recht geworden.“ Damit wieder versöhnt, fuhr der Eheherr weiter: „Ich muss allmählich an die Ewigkeit denken.“ Doch um sich selber nicht zu sehr ins gute Licht zu rücken, fügte er bei: „Ich muss schon sagen, ich hab‘ noch keinen rechten Ernst für die Ewigkeit und kein’ rechten Magen zum Sterben.“ Zeh ist nun einmal so, dass er nach außen hin lieber als mäßig heilig denn als heiligmäßig erscheinen will. Eifrig besucht er zumal jetzt in seinem Alter die Ferthofener Filialkirche, von deren Decke das Bild seines Namenspatrons, des den Fischlein predigenden hl. Antonius so freundlich herniedergrüsst.

So herzlich der Empfang gewesen war, so herzlich war auch der Abschied. Als ich dem alten Meister Trost und Ermunterung zusprechen wollte, wirkte er vornehm, nach Art eines Helden, der auf weichliches Mitleid verzichtet, ab mit den Worten: „Ja wissen Sie, das hat kein Leiden, wir haben’s bis jetzt gemacht und wir machen’s vollends ‚naus...“ Mit dem Gefühle größter Hochachtung, verließ ich das Haus dieses Glücklichen, dieses Zufriedenen, dieses Lebenskünstlers.

Karl Prestele, Schönmühl. Sammlung Tölzer Brau & Volkskunsthaus GmbH (Ausschnitt)

Leider konnte Meister Zeh seinen 85. Geburtstag nicht mehr erleben. Er starb am 12. Februar 1926 im Alter von 84 Jahren und 9 Monaten. Seine Ehefrau Sophie Zeh starb im Alter von 79 Jahren und 2 Monaten am 10. Februar 1928. Beide liegen auf dem Ferthofener Friedhof begraben. Den Nachlass der Familie Zeh erhielt die Kirchengemeinde Ferthofen. Dafür wurde eine große Glocke und Turmuhr angeschafft. Auch der Grabstein wurde daraus bestritten als „Ehrenmal für die Wohltäter des Kirchleins in armen Zeiten.“

16 Dieser Text muss zwischen 1925 und 1933 entstanden sein. Anm. d. Hrsg.

17 Joseph Victor (seit 1876 von) Scheffel (1826-1886) war ein im 19. Jahrhundert viel gelesener deutscher Schriftsteller und Dichter, Autor von Erzählungen und Versepen sowie mehrerer bekannter Liedtexte. Er war indirekter Schöpfer des Begriffes Biedermeier. Anm. d. Hrsg.

In den Flösserherbergen

Hansjakob18 berichtet, die Flösser des Kinzigtales im Schwarzwald haben auf ihrer Fahrt stets ein Logel19 Wein mit sich geführt, den sie wohl aus dem Rheintal bezogen. Das bei den Illerflössern übliche und geschätzte Getränk war das Bier. Bei der schweren körperlichen Arbeit, welche sie bei Hitze und Kälte, bei Sturm und Regen zu verrichten hatten, ist es verständlich, dass sie weder Verächter eines kräftigen Bissens, noch eines guten Trunkes waren.

Bekannte Flösserherbergen waren das „Rössle“ zu Ferthofen, der „Hirsch“ zu Mooshausen, das „Kreuz“ zu Egelsee, der „Engel“ zu Pless, die „Steige“ zu Kellmünz, das „Kreuz“ zu Dietenheim, der „Mohren“ zu Brandenburg, der „Hirsch“ zu Oberkirchberg, wo die Wirtin Lauterwein Flösserspätzle von einer Qualität zu bereiten wusste, dass sie einen Tag lang hielten, zu Ulm die „Krone“, der „Storchen“, der „Bock“, der „Hohentwiel“, die „Eisenbahn“, zu Neu-Ulm die „Löwenbrauerei“ und das „Schiff“, wo heute noch an der Decke ein Illerfloss zu sehen ist. Früher war dies in alten Flösserherbergen der Fall. Weiter ist zu nennen in Oberelchingen das „Bräuhaus“, in Leipheim die Bahnhofrestauration, zu Günzburg die „Glocke“, zu Neuoffingen und Gundelfingen die Bahnhofrestauration, zu Lauingen die „Drei Kannen“, zu Donauwörth die „Traube“, zu Ingolstadt der „Hugelwirt“.

Ein besonders reges Leben spielte sich naturgemäß in den Ulmer Flösserherbergen ab, worüber der bekannte Ulmer Holzhändler Heinrich Buck mit der ihm eigenen Anschaulichkeit zu berichten wusste. Vor 60 Jahren hat er noch zu Ulm die alten Flossherrn gesehen, die im Bewusstsein ihrer Bedeutung und ihres Besitztums mit Ringen an den Fingern und einem großen Siegelring im schwarzseidenen Halstuch durch die Straßen zogen, etwa dem „Lämmle“ oder dem „Mohren“ oder dem unterdessen eingegangenen „Wägnerle“ zusteuernd, wo sie sich in der Regel morgens 9-11 Uhr bei einem Glas Wein mit den Ulmer Holzhändlern trafen. Er erzählte, wie die Flossherren von damals, in der Regel eine Kiste mit „besseren“ Kleidern auf dem Flosse mit sich führten, soweit sie nicht zu Ulm ein eigenes Zimmer hatten. Einmal war er selber dabei, als ein Flossherr, der offenbar ein gutes Geschäft gemacht hatte, eine Wirtsstube voll bayerischer Soldaten im „Hecht“ einen ganzen Abend lang freihielt.

Hatten die Flösser am Abend in ihrer Herberge sich die langen, nassen Stiefel ausgezogen und ihre Leiblichkeit gestärkt, so zündeten sie ihr Pfeiflein an, tauten auf und wurden gesprächig. Auch dem Ulmer Bürger erzählten sie nicht ungern von ihren Arbeiten und Erlebnissen. Ein Flösser aus dem Allgäu hub an und erzählte, wie er zurzeit des Hochwassers und der Schneeschmelze mitten in dunkler Nacht mit seinen Flossknechten auf den Anmachplatz gegangen sei, um im Scheine der Sturmlaterne das Langholz landeinwärts zu schaffen und so vor dem Fortschwimmen zu bewahren.

Ein zweiter erzählte, wie er bei Hochwasser eine Fahrt angetreten habe, es sei zu befürchten gewesen, das Floss werde von den Fluten losgerissen. In rasender Eile sei es auf der gelben, schäumenden Wasserfläche vorwärts gegangen. Auf einmal tauchte die alte Brücke von Dietenheim auf. Bange Minuten. Werden wir von der Brücke erdrückt werden oder ins Wasser gestreift werden, oder gerade noch unter der Brücke hindurchschlüpfen können? - - Die Gefahr ging vorüber, aber nur wenig hätte gefehlt und wir hätten im Wasser ein nasses Grab gefunden. Ein anderer erzählte vom Oberkirchberger Wehr, über welches das Floss wie über eine Sprungschanze metertief hinabfiel.

Die Flösser waren scharfe Beobachter der Natur. An den Stauwehren sahen sie, wie die Fische sich meterhoch hinaufschwangen, um über die Sperre hinwegzukommen. Bei Lachsen wurden schon Sprünge von 9 Meter Höhe beobachtet. Sie beobachteten den Aal, der bekanntlich vom Golf von Mexiko heraufkommt. Unheimlich sei es gewesen, wenn ein Flösser auf der Fahrt von einem Gewitter überrascht wurde. Der Flösser musste das Wasser kennen, den Stromstrich, der bei jeder Biegung von Außenseite zu Außenseite geht. Mit der Zickzackbewegung des Wassers hängt die Bildung der Kiesbänke zusammen, die nach jedem Hochwasser wieder anders lagen und den Flösser immer wieder vor neue Aufgaben stellten.

Man erzählte von Josef Schaupp aus Kirchberg, der bei Brandenburg ins Wasser gefallen war und erst nach 20 Minuten von Gottfried Walker herausgezogen werden konnte. Franz Locher aus Tannheim machte Wiederbelebungsversuche20). Der Scheintote wurde ins Haus des Flössers Graf in Brandenburg getragen und kam wieder zum Leben. Mit kräftigen Ausdrücken jagte er die Frauen von seinem Lager weg, die ihn jammernd umstanden. Der Flösser Schemperle aus Sinningen wurde beim Anlanden in das Seil verwickelt und fiel ins Wasser. Er konnte wieder herausgezogen werden samt seiner Tabakspfeife, die er krampfhaft in den Händen festhielt. Viel besprochen wurde ein Streich, den zwei Aitracher Flösser einem Reisenden spielten, der von Kellmünz bis nach Ulm mitfahren wollte und es offenbar am Trinkgeld fehlen ließ. Als das Oberkirchberger Wehr kam, fragte er kleinlaut: „Wo soll ich mich hinsetzen?“

Die Flösser sagten: „Am besten vorne hin in die Nähe des Ruderpflockes.“ Für alle Fälle wurde er mit Stricken festgebunden. Das Floss stürzte über das Wehr und fiel metertief in das Wasser hinein, der arme Reisende wurde nass wie ein Pudelhund, während die beiden Flösser lachend auf dem hinteren Teil des Flosses Platz genommen hatten. Ein Kempter Flösser hatte lebenslänglich den Übernamen „Zundel“. Er war früher einmal auf einen Felsen gefahren, das Floss wurde zerrissen, während er selber sich am Felsen festhalten konnte. Lediglich sein Leben, seine Tabakspfeife und seinen Tabak hatte er gerettet. Als nach einigen Stunden ein Kollege auf einem Floss hinten nachkam, war das erste Wort des Geretteten: „He du, hoscht mir koin trockene Zundel?“ Die Wiederinbetriebnahme seiner Pfeife war seine große Sehnsucht. In einer Zeit, da für die internationale Boxmeisterschaft hohe Siegespreise winken, darf darauf hingewiesen werden, dass einzelne Flösser auch tüchtige Boxer waren. Der aus Dietmannsried kommende Flösser Hieronymus Boxler – obs nicht schon in Namen lag? – traf mit dem Wirt und Flösser Ludwig Kienle zum „Schiff“ in Neu-Ulm, der ein Riese von Gestalt war, die etwas eigenartige Vereinbarung, er wolle sich für einen Sechser einen Masskrug am Kopfe zusammenschlagen lassen.

Der erste Streich schien wirkungslos zu sein, obgleich Kienle ein Mann von Riesenkraft war. Boxler sprach ganz ruhig: „Du Elendiger, du kannst nit emol zuschlage“, es folgte ein zweiter Streich. Der Kopf des Hieronymus blieb unversehrt. Dagegen ging der Masskrug des Gastgebers Kienle in Scherben. Hieronymus Boxler hatte seinen Sechser gewonnen! Im gleichen Lokale brüstete sich ein Flösser namens Michael Klotz: „Soll einer zu mir herkomme, ich fürcht koin, ich fürcht mich it für tausend Gulde, gfürcht und gfrore hots mich no nie.“ Ludwig Kienle holte als galanter Gastgeber wiederum aus, verschlug ihm tüchtig den Kopf und sagte: „Was moischt jetzt Michel, fürchscht dich au jetzt no it?“, worauf dieser in diplomatischer Schläue antwortete:

„ I moi doch a bitzele.“

Man erzählte von einem Flösser, der auf der Fahrt von seinem Flosse aus einem Illeruferarbeiter den wenig schmeichelhaften Morgengruss zurief: „Wo bist du heut Nacht beim Stehle gwea?“, dieser, nicht verlegen antwortete: „Sei froh, dass du it stehla muesst, du rothoriger, du musst en reiche Vatter hau, der hot dir jo a goldige Kappe mache lau!“