Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: duotincta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Da liegt einer. Es ist ein Krankenhaus. Er weiß etwas. Darum ist er hier. Die Insel hat ihn entwurzelt. Ich mag ihn küssen. Ich habe mich verliebt. Er ist vom Meer gekommen. Ich war noch nie am Meer. Ich werde ihm meine Geschichte erzählen, und er mir die seine. Dann werden wir aus unseren Geschichten ausbrechen. Wir werden ein Abenteuer wagen. Das Abenteuer trägt die Namen Liebe und Leben. Noch glaubt er daran nicht. Er ist neu hier. Er muss noch schlafen. Er muss sich erholen. Ich lausche seinen Atemzügen. Wenn er mir das Meer zeigt, werde ich ihn heiraten. Er wird mir ganz sicher das Meer zeigen. Das Meer ist nämlich schön, wunderschön. Ob ich mich ein wenig zu ihm legen kann? Achtung, da kommt die Schwester!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

verlag duotincta

E-Book

Wolfgang Eicher

Die InselRoman

Über den Autor

WolfgangEicher wurde am 23. Februar 1975 in Vöcklabruck/Oberösterreich geboren. Nach einer Ausbildung zum Landwirt studierte er Raumplanung und Raumordnung auf der TU in Wien. Seit 1991 schreibt er hauptsächlich Romane. Wolfgang Eicher lebt und arbeitet in Wien. Neben "Die Insel" hat er im Verlag duotincta folgende Titel veröffentlicht:

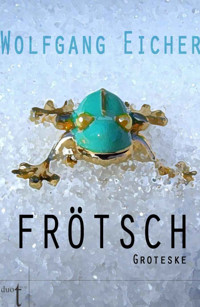

Frötsch I (2017)Freiheitsstatue (2017)

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Erste Auflage 2017 Copyright © 2017 Verlag duotincta, Berlin Alle Rechte vorbehalten. Satz und Typographie: Verlag duotincta Einband: Nadine Tsawalasilis ISBN 978-3-946086-08-6

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.duotincta.de

VERRÜCKT

»Ich muss mich umbringen. Ich kann aber nicht. Bitte helfen Sie mir!«

Das Zimmer ist weiß. Ebenso der Mantel meines Gegenübers. Es ist ein Krankenhaus. Hier werden Verrückte behandelt. Natürlich bin ich nicht verrückt. Meine Anwesenheit erscheint mir plötzlich so irreal, wie es nur sein kann. Und doch: Ich bin hier. Und ich habe soeben etwas gesagt. Und es ist von jemandem gehört worden. Zumindest vermutlich.

»Warum wollen Sie sich umbringen?«, fragt der Arzt.

Er hat mich also nicht richtig verstanden. Vielleicht habe ich es aber auch nicht richtig gesagt. Vielleicht kann ich nie wieder etwas richtig sagen. Vielleicht ist es unmöglich geworden, mich zu verstehen. Das wäre schön. Denn eines darf niemals passieren! Eines wäre das Schlimmste überhaupt! Niemals darf irgendeiner dieser Menschen verstehen, was der Grund ist!

»Ich will mich nicht umbringen. Ich muss mich umbringen!«

Ich schaue ihm kurz in die Augen. An der Wand hinter ihm hängt ein Kreuz.

»Warum müssen Sie sich umbringen?«

Genau das ist es! Genau das darf ich nie sagen! So sehr sie mich bedrängen! So sehr sie auch meinen, es hervorholen zu müssen! Es muss in mir bleiben! Doch wie soll ich ihm das sagen?

Eine Spinne kriecht über das Kreuz. Schließlich gleitet sie herab an einem seidenen Faden, um in irgendeiner Ecke zu verschwinden. Ich bleibe stumm. Ich kann es nicht sagen. Ich darf es nicht sagen. Ich kann es auch nicht erklären. Warum eigentlich bin ich hier?

Der Doktor blickt kurz und eindringlich in meine Augen, holt dann ein Papier aus seinem Schreibtisch.

Ich bin hier. Ich kann es nicht fassen. Ich bin angekommen. Am letzten Ort, der noch ein Wohin sein könnte, nach all dem, was geschehen ist.

»Ihr Name?«, fragt der Arzt.

Es ist der einzige Ort, der mir verblieben ist. Weil ich mich nicht umbringen kann. Und weil es eine absolute Unmöglichkeit geworden ist, weiterzuleben, allein durch das Wissen jener Wahrheit …

»Ihr Name?«, wiederholt der Doktor und spielt dabei nervös mit seinem Kugelschreiber.

Sie schreiben also noch immer Namen auf, schießt es mir durch den Kopf. Und einige Sekunden später: Ach ja! Sie wissen es ja nicht! Wie gut! Da macht es vielleicht noch Sinn, irgendwelche Namen aufzuschreiben. Und ich sage:

»Ich weiß meinen Namen nicht.«

Und das stimmt, denn mein Name hat schon vor langer Zeit aufgehört, irgendeine Rolle zu spielen. Der Doktor reagiert mit seinen Augen, die er kurz schließt, um dann in ein recht zufrieden erscheinendes Schreiben zu gelangen. Währenddessen arbeitet sich die Spinne wieder zurück, empor zum Kreuz.

Es ist ein eigenartiger Ort, der mir verblieben ist. Aber warum ist er weiß?

Ich greife in meine hintere Hosentasche und hole ein dickes Bündel Dollarnoten hervor, das in irgendwelche Farben getaucht ist: bräunlich, bläulich, rötlich, absolut nicht passend in das hier herrschende sterile Weiß. Irgendeinem Trieb folgend gerate ich mit meiner Hand auch noch in andere Taschen, hole noch mehr von den aneinanderklebenden Scheinen hervor, und endlich den Pass. Ich lege ihn ein wenig in seine Richtung. Ich besitze ihn also noch. Muss ja auch sein. Wie wäre ich sonst über die vielen Grenzen gekommen? Nach all diesen endlosen Reisen der letzten Jahre diese allerletzte Reise hierher. Ich bin angekommen und habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich weiß nur eines. Und das ist eine grauenhafte Gewissheit, ein uneingeschränkt wirksames Dogma: Es kann nicht weitergehen! Und zwar in keinster Weise! Denn ich bin Besitzer der Wahrheit! Ich kenne den Sinn des Lebens! Ich habe den alles umfassenden Grund des Daseins der Menschheit gefunden! Dabei ist dies das Letzte gewesen, wonach ich mein Suchen gerichtet habe.

Nun sitze ich in einem psychiatrischen Krankenhaus und will nichts anderes, als nicht mehr sein. Dazu notiert ein Doktor Name und Geburtsdatum.

»Wann haben Sie das letzte Mal geschlafen?«

Schlafen? Die Frage erscheint mir zutiefst naiv, beinahe zynisch. Wie kann man denn schlafen, wenn man den Sinn des Lebens kennt? Natürlich weiß er von nichts. Und er darf auch nichts erfahren! Nichts vom Sinn, nichts von der Wahrheit, nichts von jener weit entfernten Insel, die der Mittelpunkt des Untergangs werden könnte. Er soll mich nur ruhigstellen!

»Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal geschlafen habe, und ich werde nie wieder schlafen können!«

Der Doktor schreibt das auf.

»Sie sollten aber schlafen.«

Natürlich sollte ich schlafen, wie aber könnte ich? Genauso sollte ich auch leben, wie aber könnte ich? Ich weiß etwas, und das macht alles unmöglich. Eigentlich bin ich tot, nur mehr mein Körper funktioniert. So bin ich hierher gelangt, gelandet in einem weißen Raum, wo sich jetzt eine Tür öffnet, irgendwo hinter mir. Es ist eine weiße Tür. Ein weißer Mann kommt herein. Er fasst mich an den Schultern. Der Doktor sagt noch irgendwas und zwinkert mir zu. Er ist ein netter Mensch, denke ich noch. Da dreht sich der Raum in einer schrägen Ebene. Ich werde geführt. Es geht hinaus und hinein in einen Gang, der spärlich beleuchtet ist. Vielleicht ist es ja Nacht. Das weiß vermutlich jeder. Nur ich weiß das nicht. Nur in meinem Kopf ist kein Platz für Gedanken an Tag und Nacht. In meinem Kopf existiert allein die Wahrheit, und die hat mein Sein so sehr zerwurzelt, dass alles zerbrochen ist für immer.

An der Wand warten noch einige andere. Aufgereiht in ihrem Sitzen starren sie mit starren Augen die gegenüberliegende Wand an. Vielleicht wissen sie es ja auch!, rast es plötzlich durch mein Hirn. Ich beginne zu zittern. Vielleicht ist jede Anstalt so wie diese, jedes Irrenhaus dieser Erde gefüllt mit Menschen, die nichts weiter verbrochen haben, als dass von ihnen der Sinn des Lebens gefunden worden ist!

Der Krankenpfleger fasst mich mit starkem Arm und führt mich weiter.

Stellt euch vor: In all diesen Fabriken scheinbar hirnkranker Idioten lagert nichts anderes als die Wahrheit, die imstande ist, die ganze Welt in die Luft zu sprengen! Und das nur, weil sie sich nicht das Leben nehmen konnten und keinen anderen Weg mehr wussten als hierher! Genau wie ich!

Nur mühsam kommen wir vorwärts. Der Pfleger fragt, was los sei. Ich kann es nicht erklären. Ich verkrampfe mich nur umso mehr bei diesem furchtbaren Gedanken, der mein Weitergehen mehr und mehr, und schließlich ganz unmöglich macht. Und in mein Zusammenbrechen hinunter auf meine Knie, die wie der ganze restliche Körper nichts dafür können, dass ich jene Insel gefunden habe, beginnt ein hektisches Schreien. Sie holen einen Wagen, auf den schnallen sie mich. Eine Frau in Weiß hat eine Injektion. Das Eindringen dieser spüre ich deutlich. Sie wird jedoch wirkungslos bleiben.

Ich bin nicht verrückt. Im Gegenteil. Dennoch passt alles irgendwie. Was auch sonst könnte sein?

Bewegungsunfähig liege ich auf dem Wagen. Ich zittere. Der Wagen bewegt sich. Immer wieder blendet ein Licht. Es sind grelle Lampen, die endlose Anstaltsgänge beleuchten. Einige Male passieren wir Türen, die vor uns auf und hinter uns wieder fest zugesperrt werden. Das beruhigt mich.

Jawohl! Bringt mich dorthin, wo es am schwersten ist, dass irgendetwas meines Seins hinaus in die Welt dringen könnte! Sperrt mich weg, hinunter in den tiefsten Keller, hinein ins finsterste Loch! Macht die Tür zu und nie wieder auf! Dann könnte mein Weg hierher richtig gewesen sein.

Schließlich wird gestoppt. Die letzte Tür öffnet sich. Sie ist massiv und ohne Glas. Hinein mit mir. Sie murmeln. Ich müsste bereits schlafen? Nur wegen einer Beruhigungsspritze? Sie wagen es dennoch, meine Gurte zu lösen und wuchten mich in ein schweres Bett. Ich schlafe nicht. Wie auch könnte ich? Sie ziehen mir alle dreckigen Pullover und Hosen und Socken aus. Natürlich stinke ich. Da tragen sie mich noch unter die Dusche, um mich reichlich abzuspritzen. Ich lasse es passieren. Sie stecken mich in Weiß. Alles hier ist unglaublich sauber. Ich schlafe noch immer nicht. Eine zweite Injektion ist notwendig. Eine Überdosis? Das wäre schön. Leider befinde ich mich in einem Krankenhaus. Sie wissen, was sie tun. Dann gleite ich endlich in jene Dunkelheit, die mir eigentlich unmöglich geworden ist durch all das, was passierte.

Weiß.

Alles so weiß.

Ein weißes Viereck über mir, wie ein leeres Blatt Papier. Viel zu viel Licht. Ein Rascheln ist irgendwo neben mir, ganz leise. Ich kann mich aber nicht bewegen. Schritte im Raum, ein Schrei, ein Name.

»Sabine!«

Ein Gesicht erscheint. Blonde Locken regnen herab. Ein Engel. Schritte kommen näher. Große Augen starren mich an. Ich erkenne ein Staunen und eine Traurigkeit. Der Mund leicht geöffnet. Die Lippen sind weiß. Die Nase. Eine Hand.

Dann aber sind die Schritte angekommen und reißen das Bild weg. Ein Schrei, der anders klingt. Hell. Der Schrei eines Engels. Die Schritte entfernen sich wieder. Das Bild wieder weiß, ohne jede Störung. Und endlich eine Frage:

»Guten Morgen. Wie fühlen Sie sich?«

Es gelingt mir, meinen Kopf auf eine Seite zu drehen. Eine Krankenschwester erstrahlt in ihrem Weiß an einem Fenster, durch das Sonnenstrahlen hereinbrechen.

»Sie haben neunundzwanzig Stunden geschlafen. Es ist jetzt acht Uhr morgens. Wenn es Ihnen recht ist, bringe ich Frühstück.«

Ich habe geschlafen? Ich glaube es nicht. Warum ein Engel? Das dunkle Haar der Schwester bildet einen scharfen Kontrast zum Licht des Fensters. Ich reagiere nicht. Die Krankenschwester verschwindet. So viel Licht! Geblendet schließe ich die Augen. Zu viel Licht! Schon wieder kommt jemand. Ich verstehe nichts. Ich öffne meine Augen. Erneut ist es die Krankenschwester. In ihren Händen hält sie ein großes Tablett, worauf sich Dinge aufbauen, die man durchaus als Wunder bezeichnen könnte.

»Na, keinen Hunger?«

Ich versuche mich aufzurichten. Es gelingt. Die Krankenschwester legt mir das Tablett auf den Schoß und verschwindet. Brot. Butter. Saft. Kaffee. Milch. Honig. Käse. Ich starre hinein. Essen? Wie könnte ich essen? Ich würde ja recht gerne essen. Ich habe ja auch Hunger. Nur, wie kann ich essen? Wo es doch geschehen ist! Mit zittriger Hand fasse ich die Tasse. Ich nehme einen kleinen Schluck Kaffee. Dann der Orangensaft. Vielleicht kann ich ja doch essen! Eine Scheibe Brot. Butter. Honig. Meine Hand zittert so. Ich stopfe es hinein. Als Ganzes hinein in den Mund. Kauen? Ich beginne ein mühsames Auf und Ab mit meinen Kiefern. Doch kann man das Essen nennen? Da rinnt etwas aus meinen Augen. Ich fühle zwei Striche über den Wangen. Sie beenden mein Kauen. Das Brot verbleibt im Mund. Es geht nicht.

Das Tablett mit seinen Köstlichkeiten. Es passiert langsam. Ich starre hinein. Es ist so schade darum. Langsam, ganz langsam beginnt es abzurutschen. Unmöglich, das zu stoppen. Das langsame Abgleiten. Diese ganzen Herrlichkeiten! Schließlich kippt es. Das geht dann schnell. Alles landet laut auf dem Boden. Der liegt außerhalb meiner Augen. Alles ist so furchtbar! Mein Mund öffnet sich. Ein halbzerkautes Brot bröselt hervor. Es hätte mir gut getan. Und in das Verebben des fürchterlichen Krachs, den das Tablett und alle so liebevoll darauf platzierten Lebensmittel erzeugt haben, einmal mehr Schritte, die sich nähern.

»Entschuldigung«, höre ich mich. »Könnte ich es vielleicht noch einmal versuchen?«

Die Schwester schaut auf mich. Dann auf meine angerichtete Sauerei.

»Naja«, meint sie, »vielleicht einen Brei?«

Ich nicke traurig, während sie sich bückt und Scherben aufsammelt.

Warum eigentlich bin ich nicht verhungert? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, in den letzten Wochen etwas gegessen zu haben. Einige Male ein Schluck Apfelsaft. Einmal Bier, dazu Wodka. Viel Bier und viel Wodka. Ich wollte mich betäuben. Es hat nicht funktioniert.

Ich kaue Brei. Die Schwester ist zufrieden. Ich eigentlich auch. Vor meinem Bett ist alles wieder sauber gewischt. Es war ein Unfall, keine Unmöglichkeit. Das heißt, natürlich ist es eine Unmöglichkeit gewesen, aber das braucht niemand zu wissen. Überhaupt braucht niemand irgendetwas wissen. Dennoch werden sie Fragen stellen. So vergeht mein Appetit durch Gedanken. Sie werden viele Fragen stellen und nicht begreifen, dass sie nichts wissen dürfen. Ich schaufle noch zwei Löffel in meinen Mund, dann geht es nicht mehr. Die halbe Schüssel jedoch ist leer. Die überreiche ich der Schwester. Sie bleibt zufrieden mit mir.

Nach dem Frühstück darf ich aufstehen, um mich zu waschen. Das Aufstehen geht recht gut. Doch dann komme ich vor einen Spiegel zu stehen, wie es an Waschbecken üblich ist. Ich starre in den Spiegel. Dabei ist es nicht mein Bild, mein verwahrlostes Ich, das mich starren lässt. Irgendwie sehe ich mich nicht einmal wirklich. Vielleicht aber erkenne ich mich doch. Vielleicht blicke ich direkt hinein in mein Unterbewusstsein. Dort ist alles noch mehr überschüttet, überwältigt und gefangen. Deshalb stehe ich gelähmt und zu keiner Bewegung fähig. Dabei sollte ich mich waschen, dann in die Sonne gehen, dann zu irgendeinem Doktor, um ihm zu sagen, dass es niemand zu wissen braucht. Und wenn er es genauer wissen will, dass es niemand wissen darf!

Die Schwester reicht mir ein Stück Seife. Endlich beginne ich mich zu waschen. Als ich die Seife wieder neben den Spiegel legen will, ist da schon ein Stück Seife. Die Schwester lächelt.

»Kommen Sie mit!«

Es freut mich, dass sie es schafft, meinen toten Körper zu überlisten. Ich folge ihr wie ein Kind. Wie ein Kind! Ach wäre ich doch wieder ein Kind! Ich starre in den Himmel und stolpere über die Erde. Alles ist weiß. Eine Frau dreht ihren Kopf. Es ist ein Lockenkopf, der lächelt. Irgendwie ist er bekannt, dann aber wieder weg. Weil es weitergeht, der Schwester nach, wie ein Kind. Schritt für Schritt, bis sich ein Raum öffnet, der bunt ist. Am Boden liegen Haare. Schwarze, blonde, braune, rote, bunt vermischt. Es riecht nach Spray. Ein Frisörsalon. Der Chef bittet mich mit einer weit ausholenden Geste, auf einem frei gewordenen Stuhl Platz zu nehmen.

»Ein Frisörsalon in einer Klinik für Geisteskranke«, wundere ich mich.

»Aber natürlich!« Der Chef ist Italiener und hat schon Schere und Kamm um meinen Kopf kreisend. »Wo auch sonst wäre ein Frisörsalon wichtiger! Ich mache die Menschen schön, und nachher geht es ihnen besser!«

Ich schaue in mein Spiegelbild. Mit meinem Gesicht ist einiges passiert. Wochenlanges Nichtwaschen, Nichtrasieren, Nichtschneiden der Haare. Dazu der Wind im Gesicht, ständig salzige Meeresluft, brennende Sonne, und dann, die Wahrheit …

»Wie wollen Sie es?«, fragt der Chef.

»Weg«, flüstere ich. »Alles weg!«

Und obwohl das nicht möglich ist, genieße ich doch, wie er seinen Möglichkeiten entsprechend, Teile von mir wegschnipselt.

Dazu erzählt er von seiner Heimat, dem schönen Italien, wo die Sonne immer scheint, und das Meer in endlosen Wellen immer wieder Geschichten erzählt, die trösten können, so schwarz das Leben auch sein mag. Er erzählt von den Städten, die sich die Menschen an den schönsten Plätzen hingebaut haben. Er erzählt von den engen Gassen und den Eisverkäufern, von den promenierenden Frauen, die langsam am Ufer entlangschreiten. Jeder Mann muss seinen Kopf wenden, weil Gott sie so makellos gebaut hat. Er erzählt von Dingen, die ich so gut kenne. Ich kenne jede seiner Städte, jeden Stein, und mir scheint, jede seiner Frauen. Leider aber kenne ich noch viel mehr. Es reicht nicht aus, dass mir die Haare geschnitten und der Bart rasiert werden. Er müsste schon ganz andere Dinge wegmachen.

Schließlich ist der Chef fertig und ich danke ihm dafür. Er hat es gut gemeint und mir dennoch nicht helfen können. Traurig verlasse ich sein Reich. Wieder geht es der Schwester nach. Bis in alle Zeiten der Schwester nach? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Schwester führt mich in einen Hof. Die Sonne scheint. In der Mitte steht ein riesiger Baum, drum herum Bänke und Tische. Einige Patienten naschen Schokolade. Das macht auf den weißen Kitteln Flecken. Eine Bank ist frei. Ich setze mich. Die Schwester verabschiedet sich auf später.

Ich starre in die Sonne. Sie blendet. Meine Augen sind offen, damit sie mich blendet. Ich mag nicht mehr sehen. Es ist sowieso alles weiß. Da nähert sich ein Schatten. Er stellt sich einfach vor die Sonne. Es sind Locken. Die Farbe kann ich jetzt nicht erkennen, weil ich geblendet bin. Der Geruch jedoch ist angenehm. Sie hält mir ihre Hände hin. Ich weiß aber nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Natürlich habe ich sie erkannt. Sie ist mein Engel. Das erkenne ich sogar mit geblendeten Augen. Ich weiß aber nicht, was ich mit ihren Händen tun soll. Sie stört das nicht. Sie streicht mit ihren Händen über mein frisch rasiertes Gesicht. Und als ich endlich ein wenig realisiere, was da passiert, beginnen meine Augen ein Rinnen, das nicht vom Blenden der Sonne kommt. Sie hält inne. Dann versucht sie, meine Tränen wegzuwischen.

»Was ist los?«, fragt sie mit kaum hörbarer Stimme. Es rinnt nur noch mehr. »Warum bist du hier?«

Ich bin hier. Unfassbar. Warum aber ist sie hier? Sie gibt nicht auf, meine Augen zu trocknen. Dabei erkenne ich den schweren Verband. Einmal links, einmal rechts. Jeweils um das zarte Handgelenk gewickelt. Ich erstarre. Sie nimmt meinen Kopf und drückt ihn fest an ihre Brust.

»Ich habe mich in dich verliebt!«, flüstert sie, lässt mich los und geht.

Ich kann ihr nicht einmal nachstarren, weil ich geblendet bin.

Wie lange ich dann unter dem Baum einfach sitzen geblieben bin, weiß ich nicht. Die Schwester hat mich abgeholt, um mich endlich zu einem Arzt zu bringen. Nun sitze ich vor ihm. Es ist ein anderer als gestern. Er ist älter und noch weißer. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ein Satz geht mir nicht aus dem Sinn: Ich habe mich in dich verliebt. Ein Baum, eine Sonne, ein Schatten, ein Engel. Ich sitze da und kann es nicht realisieren. Es sind so schöne Worte. Jetzt sitze ich vor dem Arzt. Jetzt erst realisiere ich. Ich denke logisch. Ich habe mich in dich verliebt. Es geht nicht! Weil ich den Sinn des Lebens kenne. Ich muss es ihr sagen! Mehr als allen anderen muss ich es ihr sagen! Dass es nicht geht! Natürlich darf ich nichts erwähnen von den Dingen, die mich und mein Leben gefangen halten. Es muss rasch geschehen! Sofort muss ich ihr sagen, dass es unmöglich ist, weil alles unmöglich ist!

Der Arzt liest irgendwelche Papiere.

Wo kann ich sie finden? Wie heißt sie? Warum ist sie hier? Ein Selbstmordversuch, erinnere ich mich. So jung, so schön, warum denn nur?

»Warum müssen Sie sich umbringen?«, fragt der Arzt. »Sie werden wohl wissen, dass es hier unsere Aufgabe ist, dies zu verhindern!«

Herausgerissen aus meinen Gedanken bleibe ich sprachlos. Es gibt keine mögliche Antwort auf seine Frage. Aber irgendetwas muss ich doch sagen darüber, warum ich hierhergekommen bin.

»Wir haben Nachforschungen angestellt«, unterbricht der Arzt meine Überlegungen. »Sie haben bis vor vier Jahren an der Universität Wien Archäologie und Geschichte studiert. Dann sind bei einem Verkehrsunfall Ihr Vater und Ihre Mutter ums Leben gekommen. Daraufhin sind Sie verschwunden. Weder in der Universität, noch im Freundes- oder Bekanntenkreis hat man Sie je wiedergesehen. Auch Ihre in Wien lebenden Großeltern haben vier Jahre lang nichts von Ihnen gehört. Wo sind Sie all diese Jahre gewesen?«

Es waren also vier Jahre!, staune ich, und ich sage:

»Auf dem Meer.«

Der Doktor schreibt das auf.

»Was haben Sie gemacht, auf dem Meer?«

»Ich habe Atlantis gesucht.«

»Und, haben Sie Atlantis gefunden?«

»Aber nein!«

Plötzlich muss ich ein klein wenig lächeln.

Ich habe etwas anderes gefunden da draußen auf dem Meer. Ich habe die Wahrheit gefunden auf einer Insel. Sie war versteckt hinter Nebel und in einer Grotte. Doch ich habe gut hingesehen. Ich habe zu genau geforscht. Atlantis wollte ich finden. Nicht weil ich etwa versessen darauf gewesen wäre, diese Stadt zu finden. Nur weil man nicht jahrelang ohne eine Aufgabe auf den Meeren der Welt herumsegeln kann, habe ich Atlantis gesucht. Dabei ist es mir relativ egal gewesen, ob ich die versunkene Stadt entdecken würde oder nicht. Eigentlich hatte ich sogar Angst davor, Atlantis zu finden. Dann hätte ich meine Aufgabe verloren. Auch hatte ich keine Ahnung, wie man damit umgeht, Atlantis zu finden. Doch dann habe ich diese Insel entdeckt. Und in einer schwer zugänglichen Grotte der Insel drei Skelette von Theologen. Die Wahrheit über den Grund der menschlichen Existenz, den Sinn des Lebens hatten diese in die Welt gebracht. Im immerwährenden Nebel der Insel und tiefster Einsamkeit hatten sie ein Monster geboren. Diese Wahrheit ist grauenhafter als alles andere. Die drei Männer versuchten es ja. Es sofort wieder aus der Welt schaffen! Das ist ihnen nicht gelungen. Ich habe ihre Schriften gelesen.

»Was haben Sie dann gefunden?«, fragt der Arzt.

Ich beginne zu zittern. Er schaut in meine Augen. Ich blicke weg. Einfach nur weg. Nein! Ich flüstere.

»Nein!«

Ich kann es nicht sagen. Ich darf es nicht sagen! Nichts! Absolut nichts! Ich zittere immer mehr. Ich werde lauter.

»Nein!«

Verflucht sei ich auf Ewigkeit in dieser weißen Masse des Universums, auf dass es nie, nie, nie, nie, nie …

Ich erwache am nächsten Vormittag. Wieder ist die Sonne hell und strahlend. Ich möchte nie geboren sein.

Das Gebot der Stunde sagt, ich muss einen Irrtum aus der Welt schaffen. Ich habe nie an die Liebe geglaubt. Liebe ist die Unmöglichkeit, das Leben mit sich selber zu führen.

Ich versuche aufzustehen. Die gestrige Dosis des Beruhigungsmittels war hoch. Meine Beine zittern. Mein Kopf ist benebelt. Dennoch will ich es erledigen. Ihr sagen, dass sie mich nicht lieben darf!

Ich mache Schritt für Schritt. Ich drohe zu stürzen, schaffe es aber bis zur Tür. Dort werde ich von der Schwester gestoppt.

»Wo wollen Sie hin?«

»Ich brauche frische Luft«, lüge ich, so als wäre ich sicher, sie dort zu finden. Ich bin auch sicher, sie dort zu finden. Und als ich dann den großen Baum erreiche, sitzt sie wirklich da.

»Ich habe auf dich gewartet«, sagt sie. »Wie geht es dir heute?«

Ich setze mich neben sie. Wir sind allein unter lauter Irren. Ich suche nach Worten, um einen Irrtum aus der Welt zu schaffen. Ich finde diese Worte nicht. Stattdessen sage ich: »Es geht schon.«

Das aber ist eine Lüge, und zwar die größte überhaupt vorstellbare! Denn eines ist absolut: Es geht nicht!

»Hallo, ich heiße Sabine«, freut sie sich darüber, dass es schon ginge, was großartig wäre in einem psychiatrischen Krankenhaus. Sie reicht mir die weiß umwickelte Hand, und ich nehme sie. Ihre Augen sind sehr schön. Sie spiegeln eine Lebensfreude, die ich ihnen nicht nehmen werde.

»Warum hast du versucht, dich umzubringen?«, frage ich.

Weshalb beginne ich mein Gespräch mit ihr so? Sabine jedoch strahlt bei dieser Frage, so als wäre sie die richtige. Das währt jedoch nur kurz. Plötzlich wird sie dunkel. Sie blickt hinauf in die Krone des Baumes über uns. Der Himmel dahinter ist so blau. Dann beginnt sie:

»Selbstmord ist eines der letzten Tabuthemen. Man spricht nicht darüber. Ich mag dennoch darüber reden.«

Und nach einer Pause fährt sie fort:

»Ich weiß nicht, ob du eine Ahnung hast vom Selbstmord. Vielleicht hast du es ja auch schon versucht. Vielleicht sage ich, was du schon lange weißt. Vielleicht aber ist es neu. Du fragst nach dem Warum, und im Grunde gibt es nur eine Antwort, die alle anderen aufsaugt: Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen, weil es mir nicht möglich ist, mein Leben so zu leben, wie ich es möchte.«

Dann steht sie auf und geht davon. Zurück bleibt jener Irrtum, der so unbedingt und schnellstmöglich aus der Welt geschafft werden sollte. Er bleibt zwischen uns, weil ich ihr nicht hinterherrenne.

»Wo waren Sie vier Jahre lang? Ich meine, wo überall haben Sie nach Atlantis gesucht?«, fragt der Doktor.

Das ist eine einfache Frage, weil ich mich erinnern kann:

»Mittelmeer, Atlantik, Nordsee, Ostsee, Karibik, Indischer Ozean, Rotes Meer, Ägäis, Schwarzes Meer …«

Es beginnt ganz unten. Mein Körper hart wie Stein. Langsam erreicht es die Knie. So als würden sich Eiswürfel den Weg durch die Blutbahnen schneiden. Immer höher. Ich habe es gesagt. Jetzt werden meine Innereien durcheinandergewirbelt. Sie erfrieren, weil ich nicht aufgepasst habe. Gleich wird mein Kopf zerspringen. Die Insel liegt im Schwarzen Meer. Dabei droht keine Gefahr. Ich habe alles vernichtet. Ich habe die Seiten einzeln verbrannt. Ich habe die Asche im Wasser aufgelöst. Es ist nichts übrig geblieben. Ich habe alles vernichtet. Das muss ich jetzt viele Male wiederholen: Ich habe alles vernichtet! Ich habe alles vernichtet! Ich habe alles vernichtet! Das beruhigt mich wieder. Ich habe alles vernichtet. Nur mich selber nicht.

Dem Doktor ist nichts aufgefallen.

»Hatten Sie ein Boot, oder wie sind Sie gereist?«

Mein Schiff trägt den Namen Aredusa und liegt in Koper in Slowenien vor Anker. Aber auch das werde ich verschweigen. Vielleicht kleben doch noch Spuren der Wahrheit am Bug meines treuen Gefährts. Ich sage nur, dass ich ein Segelboot gekauft habe. Damit bin ich um die Welt gesegelt. Der Doktor schreibt das auf und entlässt mich für heute. Diesmal muss ich nicht ruhiggestellt werden.

Später sitze ich vor einem Fernsehapparat. Viele sitzen da. Völlig belanglos kann man sich dazusetzen. Niemand merkt, dass ich eigentlich nicht in den Fernseher glotze, obwohl meine Augen dorthin gerichtet sind. Natürlich könnte ich auch anderswo sitzen und vor mich hinglotzen. Immerhin ist es ein psychiatrisches Krankenhaus. Vor dem Fernseher fühle ich mich aber sicherer.

Ich habe Angst. Ich habe Angst davor, es ihr noch einmal nicht sagen zu können. Wo ist sie? Der Sessel neben mir ist leer. Sie könnte jederzeit kommen und sich neben mich setzen.

Sie kennt mich doch nicht! Wie kann sie sich verlieben? Ich verstehe die Liebe nicht. Ich weiß nur, wäre es wirklich Liebe, es wäre nicht nur mein Leben am Ende, auch das ihrige. Das muss ich verhindern.

Eine Stunde später ist sie endlich da. Ich realisiere, dass ich auf sie gewartet habe. Sie fasst mich an den Schultern. Wir verschwinden nach draußen in irgendeine dunkle Nische.

»Du darfst mich nicht lieben!«, sage ich.

Es ist schwer, ihr das zu sagen. Ich beginne zu zittern. Sie nimmt mich in ihre Arme. Ich beruhige mich wieder.

»Ich liebe dich aber!«, sagt sie bestimmt. »Ich habe dich bei deiner Einlieferung gesehen. Festgeschnallt auf einem Bett bist du an mir vorübergerollt. Da ist es passiert!«

Ich werde ganz ruhig.

»Du darfst mich aber nicht lieben!«

Sabine blickt mir in die Augen.

»Aber warum?«

»Weil ich tot bin. Weil ich eine gerade noch atmende Leiche bin!«

Ich flüstere und sehe in ihren ernsten Augen, dass ich sie so nicht überzeugen kann.

»Weil ich den Sinn des Lebens gefunden habe!«

Es ist gesagt. Was nie gesagt hätte werden dürfen, habe ich ihr gesagt. Warum gerade ihr, einer so jungen, schönen Frau, die sicher ein tolles Leben vor sich hat?

»Und was ist so schlimm daran?«

Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt weiterreden soll. Jedes Wort wäre falsch. Auch Schweigen würde alles nur noch schlimmer machen. Da erinnere ich mich. Ich befinde mich in einem Irrenhaus. Also springe ich auf und tanze einmal um Sabine. Alles mit großen Augen und so, dass einiges aus meinem Mund rinnt. Dann laufe ich davon, bis ich von irgendeinem Wärter eingefangen werde.

»Man sagt, Sie hätten den Sinn des Lebens gefunden«, beginnt am nächsten Tag der Doktor unser alltägliches Gespräch. Mir wird heiß. So schnell geht das? Warum weiß er es? Gesagt ist gesagt. Sie werden ganz einfach nicht mehr erfahren. Aber warum hat es Sabine herumerzählt?

»Bitte sagen Sie Sabine, dass es unmöglich ist«, erkläre ich dem Tisch, der mich vom Doktor trennt.

»Was ist unmöglich?«, bohrt der weiße Mann nach.

»Die Liebe.«

»Und warum?«

Darauf wird er keine Antwort bekommen. Niemals! Ich habe bereits zu viel gesagt. Ich muss besser aufpassen!

»Bitte sagen Sie ihr, es ist leider unmöglich.«

Wieder vergeht viel Zeit der Stille zwischen uns.

»Warum haben Sie Ihr Studium abgebrochen«, wechselt der Doktor das Thema.

Ich atme auf. Es ist so schwierig, nichts zu sagen. Am liebsten würde ich ja alles erzählen, die ganze verfluchte Geschichte.

»Es hat keinen Sinn mehr gegeben, weiter zu studieren, nachdem meine Eltern verunglückt sind. Mit ihrem Tod war jeder Grund gestorben, in Wien zu bleiben. Wien ist eine unmögliche Stadt.«

Natürlich kommen jetzt einige Fragen. Zum Beispiel, warum Wien eine unmögliche Stadt ist. Eigentlich ist Wien ja keine unmögliche Stadt. Es ist nur der schrecklichste Ort dieser Erde, in dem man leben kann.

»Kennen Sie Wien?«

Natürlich kennt er Wien. Er hat dort studiert.

»Kennen Sie diese grauen Häuserschluchten? Oder die niedrige Wolkendecke bei Hochnebel?«

Ich neige nicht zu Depressionen. Graue Häuserschluchten und das fehlende Licht endloser Winter haben mir nie zu schaffen gemacht. Gerade die grauen Häuser sind voller Bilder, die der Kunsthistoriker zu deuten weiß. Schlimm ist nur, wenn diese Fassaden bunt gemacht werden. Irgendwelche Hauseigentümer meinen, sie müssten ihr Eigentum sanieren. Eigentlich mochte ich die Morbidität dieser Stadt. Schlimm ist nur, dass die Leute damit nicht umgehen können. Sie bekommen Depressionen. Nur weil alle ihr Umfeld nicht verkraften, lebt man inmitten einer gewaltigen negativen Stimmung. Dann verschwinden sie in irgendwelchen Solarien, damit es scheinbar besser geht. In Wirklichkeit bekommen sie nur blöde Ideen, die die Stadt verschandeln. Überall soll Bunt das Grau überdecken. Das passt einfach nicht! Hin- und hergerissen zwischen den Depressionen und den verzweifelten Versuchen, ihr zu entgehen, sitzen die Bewohner Wiens in der Straßenbahn und starren aneinander vorbei.

Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich verstanden habe, was eigentlich faul ist. Erst als der letzte Ort meiner Zuflucht zerstört wurde, habe ich alles begriffen. Doch ob das den Doktor interessiert? Ich rede einfach so dahin. Es fällt mir leicht. Alles das hat nichts zu tun mit dem Grund, warum ich hier bin.

»Welcher Ort war das?«, fragt der Doktor.

Es hat einmal ein Renaissanceschloss gegeben. Schloss Neugebäude. Lange Zeit habe ich mich gefragt, warum dieses Schloss von der allgegenwärtigen Zerstörung verschont geblieben ist. Es war toll dort. Eine Ruine. Ich habe sie oft besucht. Eintritt verboten. Warum sie wohl ein solches Schild aufstellen? Der interessanteste Ort von ganz Wien! Ich habe das ganze Gebäude erforscht. Vom Keller bis zum Gestühl unter dem Dach bin ich überall gewesen. Tausende von Tauben brüteten dort. Dazu die Vegetation um das Schloss, ein einziges Paradies. Dann hatte irgendein dummer Lokalpolitiker die Idee, man könnte dieses Schloss revitalisieren. Darunter verstand er die Rückführung in den Originalzustand. Das aber ist lächerlich. Sie haben ein Paradies zerstört. Das Schloss wurde komplett verschandelt. Heute befindet sich dort, wo einst Schloss Neugebäude stand, ein Luxushotel. Ab und zu werden Feste organisiert, wo sich die Neureichen ihre Depressionen vom Körper schütteln.

»Wann war das?«, fragt der Arzt.

Eine Woche vor dem Unfall meiner Eltern waren die Baustellenzäune so hoch, dass ich nicht mehr hineingekommen bin.

Der Doktor atmet tief durch.

»Wir müssen Schluss machen für heute.«

Ich reiche ihm zum Abschied meine Hand.

Ich bin zufrieden. Die Sache mit Schloss Neugebäude war nicht der Grund, warum ich Wien und mein Studium aufgegeben habe.

»Bitte sag niemandem, dass ich den Sinn des Lebens kenne.«

Ich habe mich zu Sabine gesetzt. Es würde auch keinen Sinn machen, ihr aus dem Weg zu gehen.

»Und du spiel nicht verrückt, wenn du es nicht bist«, grinst Sabine. »Man merkt nämlich den Unterschied, und es ist lächerlich!«

Eine Weile sitzen wir schweigend, dann sagt sie:

»Es ist schon okay, wenn du nicht reden willst darüber, warum du hier bist, und was dein Problem ist …«

Sie hält inne. Sie möchte noch etwas hinzufügen. Ich blicke ihr in die Augen.

»Du kannst mir aber nicht verbieten, dich zu lieben!«, sagt Sabine.

»Gefalle ich dir denn nicht?«

Im Gegenteil. Sie gefällt mir so gut.

»Ich gebe ja zu, dieses weiße Nachthemd, das man hier immer an hat, ist nicht besonders sexy«, sagt Sabine.

Da müssen wir lachen. Und plötzlich sind wir uns sehr nahe.

Ich möchte ja reden. Ich möchte ja alles herausschreien. Übertreibe ich etwa, wenn ich meine, die Welt würde daran zugrunde gehen? Könnte ich mich irren? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich kann niemanden nach seiner Meinung fragen. Ich würde ja so gerne jemanden fragen. Dazu aber müsste ich ihm vorher alles erzählen. Ich müsste sein Leben zerstören.

»Möchtest du von dir erzählen?«, frage ich Sabine.

Sie grinst. So als hätte sie einen kleinen Sieg errungen.

»Ich erzähle gerne von mir. Hast du Zeit?«

Zeit ist das, wovon man am meisten hat in einer psychiatrischen Klinik. Also kann sie beginnen und weit ausholen.

SELBSTMORD

Erst als sie es sagt, fällt mir auf, dass Sabine mit deutschem Akzent spricht. Sabine kommt aus dem Ruhrgebiet. Sofort denke ich an rauchende Schlote, Wirtschaftswachstum, verstopfte Autobahnen und tote Flüsse. Sabine muss mich korrigieren.

»Es gibt auch schöne Plätze dort!«

Und an einem solchen ist sie aufgewachsen.