9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: duotincta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Werner und Sophie sind das unmögliche Paar einer Gesellschaft, die es nicht wissen will. Das Leben des Wiener Studenten Werner nimmt eine jähe Wendung als der Künstler Simon in sein Leben tritt: Simon sprengt die bisher geltenden Konventionen und gemeinsam ziehen sie nach New York, um an der Performance "Freiheitsstatue" zu arbeiten. Der Aufbruch ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten weckt in Werner, was vielleicht schon immer in ihm schlummerte … Diagnose: manisch-depressiv. Wolfgang Eicher leuchtet die dunklen Ecken im Schatten der Freiheitsstatuen einer Gesellschaft aus, die Depression, Sucht und Suizid zu Tabuthemen erklärt hat. Wie schon in seinem Debüt "Die Insel" schafft es Wolfgang Eicher zu zeigen, wieviel Schönheit, Poesie und Leichtigkeit das Leben bereithält – trotz allem.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

verlag duotincta

E-Book

Wolfgang Eicher

freiheitsstatue

Roman

Über den Autor

Wolfgang Eicher wurde am 23.Februar 1975 in Vöcklabruck/Oberösterreich geboren. Nach einer Ausbildung zum Landwirt studierte er Raumplanung und Raumordnung auf der TU in Wien. Seit 1991 schreibt er hauptsächlich Romane. Wolfgang Eicher lebt und arbeitet in Wien.

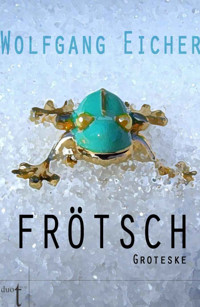

Bei duotincta sind neben "freiheitsstatue" der Roman "Die Insel" und die Erzählung "Frötsch I" erschienen.

Impressum

Dies ist ein Roman. Die Handlung und die Figuren der Geschichte sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Erste Auflage 2017 Copyright © 2017 Verlag duotincta, Berlin Alle Rechte vorbehalten. Satz und Typographie: Verlag duotincta Einband: Wolfgang Eicher & Nadine Tsawalasilis ISBN 978-3-946086-21-5

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.duotincta.de

Für

Hemma

Leben

Natürlich kann es so nicht weitergehen. Der Schnaps war billig. Der Blick auf die Uhr passiert als Schock. Ich muss mir besser einteilen meine Droge, ein Schluck muss genügen, und er genügt auch, ich kann wieder einschlafen.

Irgendwann läutet das Telefon, es klingelt genau viermal, ehe sich meine mir fremde Stimme meldet, die fröhlich erklärt, leider sei ich gerade nicht da. In Wirklichkeit liege ich daneben und horche, was mein Bruder sagt, der wütend klingt. Scheiße. Ein Bumm passiert in meinem Hirn, und es ist nicht der Kater, ich zittere, schwitze, und es sind keine Zeichen des Entzugs, ein Totenschädel erscheint vor meinen offenen Augen, die eine kahle Wand anstarren. Ich springe hoch, reiße den Hörer, sage hallo, mein Bruder schweigt. Dann seine Frage nach meinem werten Wohlbefinden, worauf ich nichts zu antworten weiß. Stille, keine Ahnung, was sagen, Spannung, die an meinen beiden Kopfhälften zerrt, ehe er weiterfragt, warum ich nie was hören lasse von mir, worauf ich wieder nur schweigen kann. Was auch soll ich jetzt sagen? Die Wahrheit? Ich weiß es ja nicht! Ich schweige. Dann sage ich, „lass uns einander treffen!“ Und er atmet tief durch. „Wann?“ Sein Terminkalender ist voll, ich weiß das. „Heute noch?“ Er sagt ja nach kurzem Zögern, ich atme auf ein wenig, nämlich: Es muss etwas geschehen! „Melde dich abends“, sagt er noch, und dann die Frage, was ich so tue, und ich sage es: „Schlafen!“ „Und die Uni?“, fragt er weiter, und ich sage, „da gehe ich noch manchmal hin“, und er atmet tief durch, denn er weiß um die Zeit, und er fragt dennoch, und ich sage es, es ging nicht, nicht heute, vielleicht in einer Stunde, dann nämlich müsste ich weggehen, um wenigstens die andere Vorlesung zu besuchen, und er fragt nochmals, werde ich dann hingehen, und er bittet mich um ein Versprechen, und ich verspreche es, und heute Abend komme ich, um mit ihm zu reden, um etwas zu tun! Man muss nämlich etwas tun! Und dann lege ich auf, endlich wieder ins Bett, wo es schön warm ist, so wohlig warm.

Jawohl! Ich fühle mich wohl! Noch eine halbe Stunde, ich schenke mir diese halbe Stunde, schon sind fünf Minuten vorbei, Scheiße. Ich liege da, starre auf das Ziffernblatt meiner Uhr, die Zeit ist gnädig, die Zeiger bewegen sich langsam. Vielleicht könnte es möglich sein, die Zeit überhaupt aufzuhalten, einfach still, null, keine Zeitverlorengeherei mehr, einfach nur daliegen und Stopp! Keine Entwicklung, keine Regung, kein Sein, kein hervorbrüllender Hunger, keine Anstrengungen, keine Veränderung, plötzlich, keine Gedanken an Zukunft, keine Vorwürfe der Vergangenheit, einfach nur Erstarren im Jetzt des Stillstands, vielleicht ist es doch möglich! Und die Zeit ist gnädig, nämlich sie vergeht wirklich langsamer. Erst zehn Minuten sind vergangen, noch zwanzig Minuten Geborgenheit vor mir, eine Ewigkeit! Ob ich es schaffen werde? Ganz fest denke ich, es wird sie nicht geben, die Zeit, die den nächsten zwanzig Minuten folgt, ich werde sie ganz einfach nicht zulassen, ich werde all meine Gedanken nur auf die vorstellbare Zeit der nächsten zwanzig Minuten reduzieren, alles Darüberhinausgehende werde ich verschwinden machen, gilt ab nun als irreal, als nicht existent, als völlig daneben in meinem kranken Schädel, denn wenn es nämlich diese Zeit gäbe, die in zwanzig Minuten beginnen würde, dann nämlich würde auch eine andere Zeit existieren, nämlich die in zwei Wochen, die in zwei Jahren, oder sogar die in zwanzig Jahren, und das kann ganz einfach nicht sein! Und es gelingt, wie wunderbar! Es ist nur mehr jetzt! Welch großartiger Mensch ich doch bin!

Da melden sich meine Nieren, sie schmerzen von der ständigen Herumliegerei, ob sie bald versagen werden? Immerhin liege ich bereits vier Wochen lang jeden Tag ungefähr zwanzig Stunden im Bett. Ängste erscheinen im Schweiße meines Hirns. Ich bin mir aber sicher, dass meine Nieren, die so sehr schmerzen, mit Sicherheit die nächsten zwanzig Minuten keinesfalls irgendwelche lebenswichtigen Funktionen einstellen werden, und alles andere zu einem späteren Zeitpunkt, den es ja nicht mehr gibt, ist völlig bedeutungslos.

Ich öffne mein ich die Augen und die zwanzig Minuten sind vergangen, verschwendete Vergangenheit, so wie all die anderen Minuten auch. Dabei ist noch nichts verloren, ich muss nur aufstehen, die tödliche Sicherheit meiner schweißnassen Federn verlassen, verdammte Scheiße, nichts anderes, ich muss hin, zur Uni, dort nämlich gibt es eine interessante Vorlesung, ich habe es versprochen, verdammte Scheiße, meinem Bruder, verdammt, einfach aufstehen, einfach nur das Bett verlassen, mich loslösen, ich zittere, in die Welt hinaus, ich schwitze, jetzt mach es endlich! Befehl des Gehirns an die Hand, sich aufrichten, die Augen reiben, eine Zigarette suchen, es funktioniert jedoch nicht. Nur die Zeiger der Uhr drehen sich, und plötzlich rasen sie! Und fünf Minuten sind vorüber, und ich denke, na gut, wenn es jetzt nicht geht, dann in fünf Minuten, dann gibt es halt kein Frühstück, und Duschen geht auch nicht, ist auch egal, stinke ich halt, meine fettigen Haare kennen sie ja schon, und über meinen Schweißgeruch machen sie vermutlich ebenso bereits Witze, fünf Minuten sind noch möglich, fünf Minuten bleibe ich noch drinnen in meinem Bett, fünf Minuten länger existiert die Welt da draußen noch nicht, fünf Minuten länger lebe ich ganz einfach dort, wo es mir einzig möglich ist, im Nichts meiner Gedanken. Dazu kreiselt die Uhr, und sie kreiselt so sehr, dass ich nicht akzeptieren kann, dass diese jetzt vergangenen fünf Minuten wirklich fünf Minuten dauerten. Da kommt mir der rettende Gedanke: Ist es nicht völlig sinnlos, die Vorlesung zu besuchen, da es mir ja letzte Woche unmöglich war, zur selben Vorlesung zu gehen, jeder Zusammenhang würde mir fehlen, eine völlig unnütze Herumsitzerei wäre das, dazu stinkend, hungernd, nichts verstehend, verzweifelnd, noch viel mehr an meinen Fähigkeiten verzweifelnd, und ich schenke mir eine Stunde.

Ach wie schön ist es im Bett! Draußen heult der Wind, dazu Schneesturm, ich will da ganz einfach nicht raus! Die Kälte der Realität. Dann lieber stinkende Wärme meiner Federn, ich drehe mich auf die Seite, schließe die Augen und genieße den Augenblick meines Entschlusses. Ich will wieder schlafen! Ich will immer nur immer schlafen, in Ewigkeit schlafen, nichts anderes ist mein Bedürfnis, denn dieses Leben ist ganz einfach nicht lebenswert, viel zu anstrengend, tägliche Überwindung, wozu? Täglicher Kampf gegen die Kälte der Großstadt, tägliche Neumotivation, die sowieso sinnlos ist. Was denn könnte man erreichen? Erfolg, Anerkennung, Geld, Luxus? Dafür kämpfen ein Leben lang? Da schlafe ich lieber! Schon erscheinen Traumbilder, die verrückt sind, verrückt und schön, weil nicht wirklich.

Mein Glück jedoch währt nur etwa eine halbe Stunde, dann erscheint das Loch, die grauenhafteste Depression! Das absolute Nichts! So wie jeden Tag. Ich kann die Augen nicht länger geschlossen halten. Ich starre in die Wand, und die Wand starrt zurück als lichtlose Fläche mitten am Tag. Ich erbleiche im Sein meiner Weigerung der Existenz, es kann so nämlich nicht weitergehen, das ist mir sehr wohl bewusst, so sehr die Zeit vergeht, mit jeder Minute wird alles schlimmer, so sehr rast mein Hirn. Aber wie soll es weitergehen? Nichts weiß ich weniger, oder aber der dritte Stock des Altbaus, in dem meine Wohnung liegt, eine Wohnung, in der zu leben es mir absolut unmöglich ist, nur als Schlafstätte funktioniert sie, dieser dritte Stock ist an Höhe genug, und ich stelle mir vor: Aufspringen, Fenster auf und raus! Und mit solchen Gedanken gelingt es mir, noch weitere zehn Minuten in meinem Wahnsinn einfach so dazuliegen, ehe es dann doch nicht mehr geht. Ich hebe meine schweren Glieder und rauche drei Zigaretten nacheinander, dazu mein eigenartiger Wunsch, gerade jetzt in der Vorlesung zu sitzen inmitten der anderen Studierenden, einfach nur unter Menschen sein! Wer weiß, vielleicht wäre es ja interessant, ich habe ja keine Ahnung, was dort passiert auf der Uni. War ja schon so lange nicht mehr dort. Vielleicht würde ich ja etwas verstehen vom großen Wissen unserer Zeit, das da zum Nulltarif in einem großartigen System präsentiert wird. Und wenn auch nicht, es wäre jedenfalls besser als hier im verschwitzten Pyjama in meiner Wohnung zu sitzen und Zigaretten zu rauchen, damit die Luft noch schlechter wird. Lüften ist unmöglich, schon jetzt ist mir fürchterlich kalt. Und ich weiß schon nicht mehr, wann ich das letzte Mal gelüftet habe. Dieser Gedanke erschreckt mich so dermaßen, dass ich noch eine rauchen muss. Ob man in einer solchen Wohnung ersticken kann? Und ich sollte etwas essen, verdammt, nicht immer nur rauchen! Jedoch gibt es nichts im Kühlschrank. Nur Spaghetti sind noch da. Aber da müsste man einen Topf mit Wasser füllen, warten, bis es kocht, dann die Spaghetti rein, wieder warten, dann den Sugo, viel zu viel Aufwand! Ich habe jetzt Hunger! Ich zittere vor Kälte, dazu brennt mein Hals vom vielen Rauchen. Ich muss wieder auf Temperatur kommen, und das ist nur möglich an einem Ort, dem Bett.

Manchmal erscheint mir das alles als so unglaublich, dass ich mich weigere, es zu glauben. So als wäre es nichts anderes als ein Alptraum, aus dem ich aus irgendeinem Grund nicht erwache. Das kann doch nicht wahr sein, dass mir zu meiner gesamten Existenz nichts anderes einfällt als immer nur schlafen! Irgendwann müsste ich mich doch aufrichten und beschließen, damit endlich aufzuhören! Es passiert jedoch nicht, und bei dem Gedanken, dass es möglicherweise auch in den nächsten paar Monaten nicht passieren könnte, überfällt mich ein so furchtbarer Schwindel, dass ich die Flasche leeren muss.

Aber was ist geschehen? Von Zeit zu Zeit erscheint mir meine Geschichte als zutiefst logisch, es musste ganz einfach so kommen. Ich habe hoch gepokert und verloren. Ich habe Bankrott gemacht mit meinem Leben. Dazu die Frage, hätte es auch anders kommen können? Ich versuche mich zu erinnern, und es ist so, als würde ich an ein verrücktes Buch denken, das ich einmal gelesen habe vor vielen Jahren, so fremd ist mir alles, was damals gewesen ist. Dieses Gefühl, alles ist möglich, dieser Tanz ganz oben im Licht. Es war Betrug, in Wirklichkeit lebte ich nicht in dieser Welt, sondern im Rausch einer scheinbar immerwährenden Party, als die ich die Welt erkannt zu haben schien. Ein Fest, eine Liebe, eine Unendlichkeit, ein Besäufnis ohne Ende, eine Lichterflut, das Gegenteil vom Jetzt, wo nur mehr das Aus lockt. Ich habe ganz einfach versagt. Es hat nicht funktioniert. Schade, aber nichts zu machen. Dabei war ich so sicher, dass es funktionieren würde.

Begonnen hat alles vor etwa einem halben Jahr in einer Nacht, in der mehr zu passieren schien als in meinem ganzen bisherigen öden Leben davor. Die Stadt war gerade aus ihrer Winterdepression erwacht, überall blühte es und sogar die Taxifahrer waren freundlich und überließen so manchem Fußgänger freiwillig den Vorrang. Ich saß in einem Café und las eine Programmzeitung, mit mir und der Welt zufrieden, so wie es selten passiert. Ich hatte einige schwere Prüfungen hinter mich gebracht, ich fühlte mich als erfolgreicher Student, und als solcher galt es, einige Nächte lang zu feiern. Natürlich wusste ich, dass man das nicht übertreiben sollte, dass man wieder zurück in den Alltag finden musste, weiterarbeiten an sich selber, nicht ausruhen an Geleistetem. Jedoch an jenem Abend wollte ich noch einmal das unglaublich vielfältige Angebot der Großstadt Wien nutzen, ehe ich am nächsten Tag nach gehörigem Ausschlafen meines Katers mich wieder an die Arbeit machen würde, nahte doch die nächste Prüfung in großen Schritten.

Ich entschied mich für eine Tanzveranstaltung. Angelockt vom Foto einer nackten Frau, ihr Körper voller Erotik und Ästhetik. Tanz hat mich schon immer fasziniert, aber dass davon eine solche Entwicklung ausgehen könnte, habe ich damals nicht ein bisschen ahnen können. Alle Freunde und Bekannten hatten zu tun oder keine Lust, also trieb es mich allein in den schwarzen Raum, wo Kunst in einer Form passieren würden, wie ich sie vorher noch nie erlebt hatte. Wie ich staunte! Zu wechselnder Musik, von Klassik bis Elektronik, zeigten Körper das Leben in seiner so unglaublichen Vielfalt: Leid, Schmerz, Freude, Glück, Liebe, Trennung, Einsamkeit, Scheitern, Vernichtung, alle Gefühle dieser Welt gab es zu erleben an jenem Abend, der die größte Wende meines Lebens werden sollte. Eigenartigerweise faszinierten mich dabei weniger die Frauen, mehr noch war ich gebannt von den Bewegungen eines Mannes. Sein Name Simon. Simons verzweifelter Versuch, in den Mittelpunkt zu gelangen, Simons Werben und Fallengelassen-Werden, Simons scheinbarer Sieg im Akt, Simons Verzweiflung über die Unmöglichkeit des Seins. Hätte er seine Emotionen und Ängste als Gedicht präsentiert in einer Goethe´schen Form, es hätte nicht bewundernswerter sein können! Simons hagere Gestalt, das alles ausdrückende Gesicht, sein Leid, seine Freuden, die sich immer wieder als Betrug entpuppten, ich genoss jeden Augenblick seines Tuns im schwarzen Raum. Selbst die hübschesten Frauen in ihrer erotischen Ausstrahlung verblassten neben ihm zur notwendigen Zier, beinahe zu Statisten.

Ich klatschte meine Hände wund und hatte ja vor, wieder zurück ins normale Leben zu treten, jedoch vorher noch lag eine Disko auf dem Weg zu meiner Wohnung, und dort musste ich noch alle meine aufgestauten Gefühle abtanzen. Das wird wohl jeder verstehen können.

Es ist mir unbegreiflich, wie eine solche Begegnung zu einer solchen Verzweiflung führen kann. Was ist schon passiert? Ein riesengroßer Irrtum, nichts weiter. Kein Grund, das Leben gänzlich unlebenswert zu empfinden. Warum ist es dann dennoch so?

Der Schnaps ist aus. Ich mag mir keinen neuen kaufen, ich will nämlich auch nicht zum Alkoholiker werden. Warum eigentlich nicht? Ein Doppelliter Wein kostet drei Euro. Damit könnte man einen Tag überleben. Ich bekomme Lust, in den nächsten Supermarkt zu stapfen, um dort sieben Doppelliter Rotwein zu kaufen. Damit könnte ich dann die nächste Woche verbringen. Warum eigentlich nicht? Was hindert mich daran?

Ich sitze auf meiner kalten Toilette. Möglicherweise Minusgrade. Ich rauche die zweite Zigarette dort. Diese Toilette ist bereits viele Wochen nicht mehr geputzt worden, sie pickt bereits. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich kann nur mehr Scheiße vor mir hersagen, dazu schockt immer wieder der Blick auf meine Uhr, warum nur musste er mir damals begegnen?

Ich tanzte wie noch nie! Plötzlich fühlte ich alle vorhandenen und alle noch nicht erfundenen Drogen dieser Welt in mir, gleichzeitig. Ich schüttelte mich in einem Rhythmus, der weit entfernt lag von einer realen Dimension. Ich erlebte mich wie noch nie, die Musik wie noch nie, das Licht wie noch nie, meinen Schweiß wie noch nie, die Schönheit der Frauen wie noch nie, das ganze Leben wie noch nie! Wenn ich mich mühsam daran zu erinnern versuche, ich war das Gegenteil vom Jetzt.

Die Pausen des Trinkens waren kurz. Dazu hatte ich jede Zeitdimension verloren. Der Wein war schlecht, schmeckte mir dennoch vorzüglich. Und in einer solchen Trinkpause erkannte ich schließlich Simon.

Er fiel weit weniger auf, als man hätte glauben mögen. Sein Outfit war schlichter als das der meisten, seine Bewegungen überzeugten natürlich, wenn auch auf eine sehr unaufdringliche Weise, ganz anders als die wenigen Stunden zuvor. Ich musste dreimal hinschauen, ehe ich sicher sein konnte, dass er es wirklich ist. Eine Weile gesellte ich mich zu den Zuschauern auf das Podest, um seine Bewegungen zu studieren, die nun, in der Anonymität der Masse, nicht minder faszinierten. Betrachtete man sie genauer, wirkte er doch irgendwie befreiter, weniger künstlich, mehr er selbst, Simon allein mit sich selber. Irgendwann verschwindet er Richtung Bar, und ich beginne wieder zu tanzen. Es dauert eine Weile, ehe ich wieder in meine Ekstase gerate, immerhin ist ein Meister des Fachs anwesend, und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass dieser irgendwo mit einer Flasche Bier herumsteht und den Kopf schüttelt über meine epileptischen Bewegungen. Dabei ist beim Tanzen das Wichtigste, dass die Umwelt egal wird, nur man selber soll man sein, dann erscheint plötzlich die Seele. Und Simon sah sie. Ein zufälliger Blick in die schwitzenden Massen, dazu vielleicht ein überlegenes Lächeln, dann entdeckt er mich, einen von Vielen, und er kommt auf mich zu, plötzlich tanzt er direkt vor mir! Es ist ein Schock! Eigentlich möchte ich aufhören, jedoch beginnt er mit mir zu tanzen, und das in einer Form, die mich mitreißt. Und dann passiert die fürchterlichste Hormonausschüttung meines Lebens. Wir machen Sachen da auf der Fläche, plötzlich ist da ein Kreis, und wir die Mitte, Simon und ich, Begeisterung um uns, über unser Tun. Und all das geschieht völlig automatisch. Noch heute denke ich mit Schaudern daran, wir haben den Besuchern dieses Clubs gezeigt, was Tanzen ist, was Leben ist, wozu es befähigt, alles ist möglich, man muss es nur tun. Und wir taten es. Wir waren eins. Simon und ich, ich und Simon. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass wir uns noch nie zuvor begegnet waren.

Er ist es, der schließlich alles zu einem Abschluss bringt, so als würde er wissen, dass mein Körper jederzeit dazu bereit ist, sämtliche Stoffwechselvorgänge zu stoppen, um für immer auseinanderzubrechen, weil trotz aller Euphorie die Biologie einen begrenzenden Faktor darstellt. Ich grinse nur noch, als er mir seine schöne Hand reicht: „Hello, I’m Simon, let’s have a drink!“ Wie ich nur mehr meinen Namen stottern kann, dann ihm nachstolpere. Er bestellt Whisky. Während wir uns näherkommen, normalisiert sich das Treiben auf der Tanzfläche wieder recht schnell. Dennoch glaube ich zu erkennen, dass um einiges enthemmter getanzt wird. Und Simon steht mir gegenüber, das Glas in der Hand, ich kann es kaum glauben! Er erzählt aus seinem Leben, und ich aus dem meinen. Und wie ich plötzlich englisch spreche! Mein schlechtes Schulenglisch. Fließend erzähle ich von meinem heutigen zufälligen Besuch seiner Performance, ich beschreibe meine Gefühle während seines Tanzes, und er freut sich über jedes meiner Worte. Wie er an meinen Lippen hängt! Er, der aus den Staaten kommt. Aus dem großartigen New York hat er sich in unser kleines Wien verirrt. Seine Geschichten aus seiner Heimatstadt, mein kindliches Staunen darüber.

Vor einigen Jahren angekommen in Wien ödete mich nach einer Weile alles an. Dabei hatte ich es herbeigesehnt, der Enge der Provinz zu entfliehen. Der Versuch Großstadt schien zu scheitern, der kleine Junge vom Land passte einfach nicht hierher, Pech gehabt! Und dann erscheint in dieser Nacht die Welt, die wirklich große Welt, so offen und so leicht zu erobern, wie ich es mir immer in meinen kühnsten Träumen erhofft habe. Ein Whisky folgt dem nächsten. Unsere Geschichten werden immer blumiger.

„I feel so warm with you!“

Seine Hand. Ich bin nicht schwul. Ich wehrte mich dennoch nicht. Wozu auch? Dann tanzten wir wieder. Und irgendwann sagt Simon:

“You would be a good performer!” Worauf ich einwenden muss:

“But I haven’t the body!”

“The body isn’t important, the head is important!”

Wie ich staunte! Wie Glück umgab mich der Augenblick! Alles war mir möglich, ich musste es nur tun. Und ich tat es! Unsere Geschichte, auf der Tanzfläche offenbart, wurde immer kühner. Wir zeigten ihnen, diesen ganzen Spießern und Möchtegernadabeis (young Viennese high society is dancing here!) das Leben, wie sie es noch nie erlebt hatten! Wie sie uns anstarrten! Irgendwann der erste Kuss.

Ich hatte noch nie einen Mann geküsst. Allein die Vorstellung daran ließ mich erschaudern. Doch bei Simon, es war anders. Er küsste gut, und ich war betrunken.

Heute trinke ich um zu trinken, um meinen Körper zu betäuben, um wenigstens für wenige Stunden dem Wahnsinn meiner Gedanken zu entfliehen, der Angst vor dem, was da kommen wird, der Angst vor der nahen Zukunft sowie der weiten, der Angst vor nichts anderem als meinem Leben, der Angst davor, nie wieder das Bett verlassen zu können. Alles ist so tot, alles ist so ohne Licht und ohne jeden Inhalt. So unfassbar anders als damals, als wir uns drehten im Licht, ich kann mich kaum noch erinnern.

Die Zeit verging im Flug. Plötzlich war die Diskobeleuchtung weg. Dafür wurde grelles Licht angemacht, das die übriggebliebenen Besucher am Morgen hinauswerfen sollte. Wir lagen engumschlungen in irgendeiner Ecke, als uns jemand bat, den Club doch endlich zu verlassen. Simon fand das ungeheuerlich: „Just one more drink!“, meinte er immer wieder, jedoch war nichts zu machen, wir mussten gehen, und wir gingen in seine Pension, und er hatte eine Flasche besten Whiskys. Es war neun Uhr. Helllichter Tag. Wir mussten die schweren Vorhänge zuziehen, damit die Nacht noch weiterging. Dabei hatten die Vögel ihr Morgenlied bereits beendet. Simon machte Musik. Das Bett war riesig und sein Körper schön. Und was ich nie für möglich gehalten hätte, passierte.

Eigentlich hätte ich zu lernen beginnen sollen, die nächste Prüfung nahte. Stattdessen lag ich im Bett eines Mannes, den ich am Abend zuvor erst kennengelernt hatte. Ich rauchte eine Zigarette und versuchte mich zu erinnern, ob Simon wenigstens ein Kondom benutzt hatte. Es war fünf Uhr nachmittags. Simon musste noch am selben Abend zum Flughafen, ich wusste, wann sein Flug ging, wagte jedoch nicht, ihn zu wecken. Noch genoss ich den Geruch der großen weiten Welt, den Geruch grenzenloser Freiheit, ehe ich wieder in mein tristes Alltagsleben zurückmusste. Schließlich erwachte er: „Oh my God, my head!“ Sein Blick auf die Uhr. „I don’t want to!“ Er hat zwei Stunden Zeit, seinen Flieger zu erreichen. Sein verzweifelter Blick, sein Kuss, sein schöner Körper. Er beschließt, Kaffee zu machen. Sein Entschluss im Jetzt gegen den Stress der Welt mit mir gemütlich zu frühstücken, ich staune nicht schlecht. Ich frage noch einmal, wann er wo sein muss.

„It’s ok, you are more important!“

Er würde halt ein Taxi nehmen anstatt des Busses, er würde den Fahrer mit viel Geld bestechen, sämtliche Verkehrsregeln zu brechen, damit er das Flugzeug doch noch erreichte, oder aber auch nicht, da könnte man dann auch nichts machen, aber jede Minute mit mir sei ihm so furchtbar wichtig, da wäre es schon in Ordnung, wenn er das halbe Gepäck in der Unterkunft vergisst. Er würde ja sofort in Wien bleiben, noch einige Wochen oder Monate, nur müsse er absolut nach Berlin, ein ungeheuerlich wichtiger Termin, so wie es nur recht wenige gibt im Leben eines Künstlers, so meint er, er hätte nie gedacht, dass er einmal in eine solch beschissene Situation geraten würde, sagt er, „because I love you!“

Ich war baff. Das hatte ich doch nicht erwartet. Noch nie hatte diese Worte jemand zu mir gesagt. Er küsste mich, und ich fühlte mich ein wenig als Schwindler. Dann sagte ich es: „But I am not gay!“ Zuerst sah er mich ganz verdutzt an. Ich glaubte schon, er würde in einem fürchterlichen Wutausbruch die gesamte Einrichtung des Zimmers zertrümmern, er brach jedoch in einen Lachkrampf aus, wie von Sinnen, küsste mich und sagte: „I don’t believe! You are baby! Can’t you remember last night?“ Und ich erinnerte mich, wie mich ein Gefühl erfasst hatte, als ich alles mit mir geschehen ließ mit Gedanken absoluter Allmöglichkeit, und wie ich es wider Erwarten genoss. „I think, I have to stay! Fuck off important things like meetings in Berlin, I have to show you! Life!“

Heute, wo das alles so weit entfernt und unerklärbar liegt, weiß ich nicht mehr, ob Freude oder ein Gefühl des Unwohlseins mich damals erfüllte, nachdem er so wild entschlossen klang, mein Herz zu erobern. Irgendwie wollte ich nach den Verrücktheiten jener Nacht wieder zurück zur Normalität finden. Dann aber doch wieder den Augenblick des Unendlichen passieren lassen, dem ich mich so nahe fühlte, auskosten bis zum letztmöglichen Zeitpunkt.

Sein Kaffee war gut. Seine Musik ebenso. Ich erzählte aus meinem Leben: Meine Heimat, ein Kaff im Irgendwo der Provinz, meine Familie, keine besondere Familie, mein Vater, als Ingenieur ständig unterwegs auf den großen Baustellen dieser Welt, meine Mutter, Hausfrau und Hüterin des schicken Hauses, mein Bruder, Programmierer hier in Wien, und ich, gestrandet als Student auch hier in Wien, um durch eine Ausbildung, die mich nicht wirklich glücklich macht, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Doch was sollte ich sonst tun? Sie waren nur gewillt mir ein Studium zu finanzieren, das nicht als brotlos gilt. Und ansonsten wusste ich nichts Besseres mit meinem Leben anzufangen.

Er erzählte aus seinem Leben: Aufgewachsen in New York, dem Bauchnabel der Welt, abgebrochenes Jurastudium, Bruch mit dem Elternhaus, Durchschlagen mit Gelegenheitsjobs, irgendwann Vortanzen bei einem Musical, langsames Emporarbeiten. Heute kann er es sich leisten, zu tun und zu machen, was er will, ohne jedoch ein Star zu sein. Zu viel zum Verhungern, manchmal zu wenig, um wirklich zu leben. Im Augenblick läuft alles recht gut. Er erzählt von einigen Ideen, Konzepten, und dann fragt er mich fast beiläufig, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm nach New York zu gehen, um mit ihm zu arbeiten.

Und in mein erneutes Staunen läutet das Telefon. Er hebt ab und wird wütend, und wütend schmeißt er den Hörer auf die Gabel: „I should move my ass to Berlin!“ Ich schaue ihn an in völliger Verwirrung. Meine Gedanken sind am Broadway, und ob das alles nur ein wunderschöner Traum ist, oder aber dass man das alles ganz einfach nicht tun kann, von heute auf morgen auf Wiedersehen zu sagen der öden Vertrautheit eines bisher langweiligen Lebens. Simon geht ganz nervös auf und ab. “I don’t belong to an ass!“ Ich muss lachen. “What do you think?“ Ich sage ihm, er solle nach Berlin fahren, nicht wegen mir irgendwelche wichtigen Dinge versäumen.

„Do you want to work with me?“

Vor meinen Augen spielt sich eine alte Angst ab. Die Angst davor, verrückte Dinge zu tun in einer Welt, die mir von Kindheit an als vernünftig erklärt worden ist. “I think about it”, sage ich mit einem Lächeln, “we will meet!” Simons Haareraufen. „Fuck!“ Dann kritzelt er eine Adresse und eine E-Mail-Adresse auf ein Stück Papier, beginnt zu packen in völliger Unlust, während ich überlege, ob ich gerade die große Chance meines Lebens zunichte mache, nicht nutze einen jener Augenblicke, wo eine Tür, deren Existenz man nie für möglich gehalten hätte, nicht nur da ist, sondern sogar offen steht, und vor lauter Schreck darüber wagt man nicht den einfachen Schritt hindurch.

Ich begleitete Simon noch zum Flughafen. Der Abschied war stressig. Ich sah immer wieder die große Möglichkeit entgleiten. Eine innere Stimme wurde immer lauter, sie schrie: Tu es! Tu es einfach! Stattdessen Flucht in meine Bücher. Das Leben ist eine einfache Sache, keine Hirngespinste! Der Traum war schön, aber jetzt wieder aufwachen, Simons Winken nach der Passkontrolle. „We meet!“

Der Stapel Zettel vor meiner Nase, Simons Körper in meinem Kopf. Die Zettel waren voller Formeln, die ich in einer Woche zu beherrschen hatte. Die Welt als Differentialgleichung. War ich verliebt? Nach einer halben Seite musste ich eine Zigarette rauchen. War ich schwul? Es waren etwa hundertfünfzig Seiten mit Formeln. In meinem Kasten hatte ich eine kleine Pornosammlung. Ich holte ein Heft, verschwand damit aufs Klo und holte mir einen herunter. Es half jedoch nichts. Die Formeln grinsten mich an mit einer unmenschlichen Fratze. Ich liege auf dem Bett und rauche eine Zigarette. Die Zettel mit den grauenhaften Formeln liegen unberührt auf dem Tisch. Ich denke an Simon. Warum es nicht ganz einfach wagen? Das Leben passieren lassen! Feste feiern, wie sie fallen! Ich will Simon mailen, ihm sagen, dass ich mit ihm ein Leben wagen möchte. Ich liege auf dem Rücken und beobachte die weiße Decke meines Zimmers. Es ist weit nach Mitternacht und mein Leben ändert sich gerade um etwa hundertachtzig Grad …

Mathematik. Die Welt als Formelspiel. Der Menschen Versuch, sich als Herren über die Welt aufzuschwingen. Vater, es tut mir leid, ich werde es nicht tun. Ich werde die Welt weder neu ordnen, noch neu erbauen, denn es existieren bereits sowohl Ordnung wie auch Schönheit. Es tut mir leid, ich werde deine Gedankenwelt verlassen, um einem homosexuellen Tänzer die Stange zu halten, was ich dir weder erklären kann noch will. Denn die Welt zu berechnen, das kann nicht meine Aufgabe sein auf dieser Erde, da bin ich ganz sicher, es muss mehr geben, und ich werde heute noch aufbrechen, es zu wagen, denn da steht eine Tür offen, von deren Existenz du mir nie erzählt hast. Ich werde ganz einfach hindurchgehen, um nachzusehen, was es dahinter gibt, denn es ist mein Leben!

Und ich rauche noch eine Zigarette, und ich mache eine Flasche Wein auf, und ich feiere meinen Entschluss, anders zu leben. Nicht das Berechnen irgendwelcher Elemente, Gefühle in deren Grenzenlosigkeit will ich ausdrücken kraft meiner Existenz, meines Körpers, meines Geistes, meines Seins. Ich kann das, Simon hat es mir gesagt, und ich glaube ihm. Ich sehe mich inmitten der Wolkenkratzer, die du gebaut hast. Ich werde sie jedoch in den Schatten stellen. Ich werde die Welt erobern! Wozu auch sonst hätte mich meine Mutter in diese Welt geboren?

Meine Gedanken werden immer kühner.

Morgen werde ich Simon mailen, ganz früh, gleich nachdem ich mich von der Prüfung abgemeldet habe. Ich stehe auf, Zigarette im Mund, nehme den Stoß Zettel in die Hand, das soll mein Leben sein? Ich lache und werfe sie dann in eine Ecke mich freuend darüber, frei zu sein. Das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich wirklich frei. Ich hatte mein Leben gefunden. Ich hatte es geschafft! Ich war angekommen, ich hatte den Mut, alles war mir möglich, man musste es nur tun! Und man musste den Mut haben, und ich tat es, und ich liebte es und schrie es laut heraus, sollten doch Nachbarn aufwachen und laut schimpfen. Ein neues Leben, nämlich mein Leben, nicht dein Leben, nicht ein irgendwie zufällig auserwähltes Leben.

Mein Leben hatte ich gefunden, damals, so schien es, so großartig erstrahlte alles im Licht dieser einzigartigen Nacht, und dennoch liege ich nun da, alle Schönheit ist verschwunden, der Schädel dreht sich, ich richte mich auf, ganz langsam, der Blick auf die Uhr, draußen heult ein Sturm, dazu Sonnenschein. Ich beschließe einen Spaziergang zu machen, raus aus der Wohnung! Ich stolpere durch das Chaos meiner Ordnungslosigkeit, dazu Zigaretten. Draußen ist es kalt. Ich habe Hunger. Ich betrete einen Supermarkt. Es gibt hier viel Essbares. Lange stehe ich vor dem Regal mit Brot, es gelingt mir jedoch nicht, eines auszuwählen, dann kaufe ich Schnaps.

Es beginnt schon wieder dunkel zu werden. Letzte Sonnenstrahlen dämpfen alles in düsteres Elend. Ich will nicht zurück in meine Wohnung. Ich steige in die nächste U-Bahn, ohne Ziel, nur weg! Allein sein, Schnaps trinken, nicht zuhause, nicht erreichbar, weg sein. Was eigentlich ist passiert? Warum endet das alles hier? Ich trinke verstohlen unter den wegschauenden Blicken der anderen Fahrgäste. Keine Ahnung, wo ich mich befinde, keine Ahnung, welcher Tag ist, nur eines weiß ich, es ist ein verlorener Tag, ohne Tun, ohne Freude, ohne Hoffnung, ohne Sein. Ein Wintertag in Wien, der zu Ende geht, ohne dass er wirklich begonnen hätte.

Irgendwo ist Endstation, ich muss raus. Was eigentlich ist geschehen? Ein schwuler Tänzer ist mir über den Weg gelaufen, und ich dachte, ich könnte die Welt erobern. Es war ein Irrtum, vielleicht sogar ein Fehler, na und? Kein Grund, sich umzubringen. Ich starre in die Augen der nächsten einfahrenden U-Bahn und springe nicht. Der Alkohol tut gut. Er wärmt. Es wird schon wieder, denke ich kurz, ich habe zwar keine Ahnung wie, ich weiß zwar nicht weiter, aber irgendwie wird es schon weitergehen. Ich betrete das dunkle Freie. Stinkende Autos, kalter Wind. Großstadtromantik der Peripherie. Unzählige Lichter. Ich gehe ohne Ziel, trinke, will nicht nach Hause, was auch sollte ich dort tun? Natürlich gäbe es viel zu tun: Wäsche waschen, Geschirr spülen, etwas kochen, den morgigen Tag vorbereiten, damit er nicht wieder so ist wie der heutige, ich muss mich nämlich ändern! Es kann so nämlich nicht weitergehen! Aber ich bin betrunken. Ich weiß genau, wenn ich wieder zuhause ankomme, verkrieche ich mich sofort im Bett, vermutlich schlaflos. Da gehe ich lieber durch die kalte Nacht, ziellos.

Einmal bleibt ein Auto stehen. Ich gehe jedoch vorbei, da fährt es wieder weiter.

Ich wollte doch zu meinem Bruder! Verdammt! Ich schaue auf die Uhr. Ich bin betrunken. Es ist zu spät. Da muss ich plötzlich weinen, mich setzen trotz Kälte. Ich kann nicht mehr! Verdammte Scheiße! Was mache ich? Bin ich wahnsinnig geworden? Warum nur habe ich eine Flasche Schnaps gekauft? Warum nur kann ich jetzt nicht zu meinem Bruder, der wartet? Warum nur habe ich mein Studium weggeschmissen? Verdammte Scheiße!

Eine Brücke taucht auf. Ob mein Vater sie gebaut hat und stolz darüber ist? Funktionierende Statik. Sie führt über eine Autobahn, und ich gehe darauf zu, nur weil mir kalt ist. Dabei bläst der Wind dort oben um vieles kälter! Auf der anderen Seite Hochhäuser, Massensiedlung. Wie kann man leben in dieser Welt? Wie schaffen es diese Menschen, jeden Morgen aufzustehen, um auf dieser grauenhaften Erde in ihre Aufgaben zu eilen, dazu mit einem mir völlig unerklärbaren Verlangen, ihr Bestes zu geben, ich verstehe das nicht, doch ich bewundere jeden einzelnen von ihnen.

Ich blicke in die Lichter der Autos auf der Autobahn. Hier wäre es wieder einmal möglich, ein Leichtes, ein einfacher Sprung über das Geländer. Ich trinke. Ich rauche. Es ist die letzte Zigarette. Das deprimiert mich.

Dann gehe ich doch wieder nach Hause, zurück in mein Bett verkrieche ich mich, wo mich die nach Schweiß stinkende Wärme meines ungelüftet verrauchten Zimmers umgibt, schlechte Luft, krankmachendes Kohlenmonoxid, das ich ein- und ausatme, verbrauchte Luft, ich fühle mich wie eine Leiche. Mein Körper, den ich damals so sehr liebte, und der geliebt worden war ohne Maßen, ist nun nur mehr stinkend und krank, leblos, nicht mehr funktionierend, es gibt nämlich keinen Ausweg. So liege ich da, schlaflos, betrunken, die Zeit tickt an meinem Handgelenk, es hämmert in mein Gewissen, das Telefon schweigt. Ich will wieder einschlafen! Es gelingt jedoch nicht. Was ist passiert? Verdammt! Was ist denn passiert, dass ich nicht mehr länger leben kann?

„Bist du sicher?“, fragte mich mein Bruder, als ich ihm von meinem Entschluss erzählte, ein neues Leben zu wagen und das alte für immer zu begraben, ohne Kompromiss dem Augenblick des Schicksals zu folgen.

Natürlich war ich sicher.

„Das Leben ist nicht sicher, so unsicher wie die Finanzierung unseres Sozialsystems!“ Wir tranken Bier. Die Sonne schien. Wir hatten gut gegessen, und er meinte, er verstünde mich nicht.

Er hatte mir viel geholfen bei meinem Ankommen in der großen Stadt. Jetzt, wo ich es endlich geschafft hatte, hier ein wenig heimisch zu werden, wollte ich schon wieder weiter, in eine noch viel größere Stadt, wo ich niemanden kannte außer einen Tänzer, dem ich zufällig im Rausch einer Nacht begegnet war, von dem ich schier hypnotisiert schien, der mir völlig den Kopf verdreht hatte, kein vernünftiger Gedanke mehr in meinem Schädel, mein Bruder machte sich Sorgen, wie man sich über kleine Brüder Sorgen macht, und daher sagte ich es ihm: „Ich bin nicht länger dein kleiner Bruder!“

Ich hatte Simons Mail in der Tasche. Er freute sich auf mein Kommen, das jedoch erst in zwei Wochen sein konnte, so lange nämlich dauerte noch seine Tour durch Europa. Zeit, die ich nutzen wollte, um die Wohnung loszuwerden, mein Hab und Gut zu entrümpeln, ein Ticket nach New York zu besorgen usw. Es war mir egal, was Studienkollegen dachten. Schwieriger war die Sache mit meinen Eltern. Wie sollte ich es meinem Vater erklären? Ich würde es schon irgendwie schaffen, ich war völlig sicher.

Das Telefon scheppert. Ich möchte nicht abheben, mache es dann aber doch wie ferngesteuert. Es ist mein Vater. „Was ist los mit dir? Du meldest dich nie! Und gestern ruft dein Bruder an, er hat auf dich gewartet!“ Ich kann nichts erklären, ich möchte auflegen und endlich nicht mehr sein. Er fragt nach Prüfungen, meinem Lernen, dem Fortschritt im Studium. Ich höre zu und irgendwann verspreche ich, endlich fleißig zu sein, damit ich wieder auflegen und ins Bett kann. Verdammte Scheiße! Mein Bruder hat mich erwartet, und ich war nicht in der Lage, ihn zu treffen. Wie soll ich erklären, was ich selber nicht weiß? Ich will nicht mehr sein, verdammte Scheiße! Wozu noch leben?

Mein Leben in New York: Jetzt weiß ich, was der große Fehler gewesen ist. Simon liebte mich, jedoch ich liebte ihn nicht. Er faszinierte mich, sein Körper war schön. Ich wollte schwul sein, war es jedoch nicht. Ich benutzte Simon, um aus meinem vorgefertigten Gefängnis von Leben auszubrechen in eine Welt, die mir viel eher zu entsprechen schien. Ich war mir sicher, dass da drüben in New York ein Leben auf mich wartete, das mir voll und ganz auf den Leib geschneidert war, ich musste nur hingehen und es tun, und Simon war der Schlüssel. Heute weiß ich, dass es eine Illusion gewesen ist, eine tückische Fata Morgana, die sich in kürzester Zeit in Luft aufzulösen begann.

Ich bin hin, ohne die Möglichkeit einer Rückkehr im Falle meines Scheiterns auch nur in Erwägung zu ziehen. Die Begrüßung war herzlich. New York. Nie hätte ich zu träumen gewagt, dass es irgendwo auf dieser Welt eine solche Dichte baulicher Substanz geben könnte! Mein Hinaus- und Hinaufstarren aus dem Fenster des gelben Taxis. Wie im Film! Dabei real! Ungeheuerlich beeindruckend. Ich fühlte mich wie damals, als ich zusammen mit meinem Vater das erste Mal nach Wien fuhr. Faszination einer Großstadt in den Augen eines Kindes, das auf dem Land groß geworden ist. Es war Abend. Dieses Lichtermeer, um so vieles gewaltiger als im Kuhdorf Wien. Wie viele dieser Bauten hat er errichtet? Der Flug war toll, mein erster längerer Flug. Ich hatte mich in das Lächeln einer Stewardess verliebt, aber das konnte ich Simon nicht erzählen, da er glücklich war, meine Freude spürte, mein Staunen über die große Welt und dass es möglich war, einfach so von heute auf morgen nach New York zu fliegen, um dort ein neues Leben zu beginnen.

Ich hatte meinen Vater belogen. Ich erzählte von der einmaligen Gelegenheit einer billigen Studienreise nach New York, die ich unbedingt nutzen wollte. Mein Bruder hatte noch nichts verraten, das würde er erst später tun, und dann konnte ich meinem Vater hoffentlich schreiben, dass ich es geschafft hätte und glücklich sei.

Simon holte mich vom Flughafen ab. New York. Eine Stadt, die nicht aufhört. Eine Stadt, die nie schläft. Eine Stadt, die Tänzer braucht. Zur Feier des Tages hatte Simon gekocht. Hummer. Er musste mir zeigen, wie man so etwas isst, ansonsten wäre ich verhungert. Wir hatten viel Spaß. Der Hummer war großartig, dennoch bevorzuge ich einfacheres Essen. Simon versprach, am nächsten Tag Schnecken zu kochen.

Irgendwann reicht es mir dann doch. Ich gehe in die Uni. Es ist eine Vorlesung über Baurecht. Ich besitze kein Skriptum. Ich sitze allein im Abseits. Ich halte Abstand. Ich will sie nicht belästigen durch mein menschenunwürdiges Sein. Da erscheint endlich der Professor und beginnt mit seinem Vortrag. Der Professor macht es recht lustig und schafft es, den trockenen Stoff in blumiger Sprache wiederzugeben. Ich schreibe jedoch nichts mit, ich schaffe das nicht. Ich verstehe seine Worte, nicht jedoch den Sinn. Wie soll ich jemals seine Prüfung schaffen ohne Verständnis seiner Materie und ohne vernünftiges Skriptum? Selbst wenn mir eine Tätigkeit wie Lernen eines Tages wieder möglich wäre, von wem könnte ich eine Mitschrift kopieren, wo ich doch sämtlichen Kontakt zu den Mitstudierenden verloren habe? Dann versuche ich es doch wieder mit Konzentration. Es gelingt nicht. Mein Blick auf die Uhr. Eigenartigerweise bin ich froh, dass die Vorlesung noch eine ganze Stunde dauert.

Die Menschenmassen von New York, diese Multikultur! Dieses Leben in unglaublicher Dichte, dieses Tempo! Simons Turnübungen im Central Park, unsere Sauftouren durch einschlägige Diskotheken.