21,99 €

Mehr erfahren.

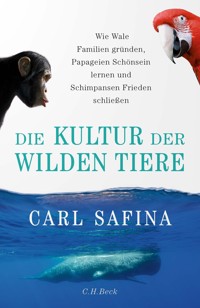

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Carl Safina, Meeresbiologe und Autor des internationalen Bestsellers «Die Intelligenz der Tiere», nimmt seine Leserinnen und Leser in die Lebenswelten von Tieren mit, die an den wenigen noch verbliebenen wilden Orten der Erde zu Hause sind. In ergreifenden Geschichten erfahren wir, was Tiere tun, warum sie es tun und wie sich das Leben für sie anfühlt. Manche Menschen halten Kultur ausschließlich für eine menschliche Errungenschaft. Doch das ist falsch: Auch Tiere sind nicht allein durch ihre Gene zu dem geworden, was sie sind. Auch sie ziehen vielleicht Kinder auf, kennen die Schönheit oder kämpfen um den Frieden. Und auch ihre Kultur verändert sich und entwickelt sich weiter. Anzunehmen, Tiere hätten keine Kultur, weil sie keine menschliche Kultur haben, ist vergleichbar mit der Ansicht, andere Wesen kommunizierten nicht, weil sie keine menschliche Kommunikation haben. Sie haben ihre Kommunikation. Und sie haben ihre Kultur. In «Die Kultur der wilden Tiere» wirft Safina einen so neuen wie provozierenden Blick hinter den Vorhang des Lebens und fordert uns eindringlich auf, Tiere als Mitgeschöpfe und Reisegefährten auf dieser Erde zu betrachten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

CARL SAFINA

Die Kultur der wilden Tiere

Wie Wale Familien gründen, Papageien Schönsein lernen und Schimpansen Frieden schließen

Aus dem Englischen von Sigrid Schmid und Gabriele Würdinger

C.H.BECK

Zum Buch

Carl Safina, Biologe und Autor des internationalen Bestsellers «Die Intelligenz der Tiere», nimmt seine Leserinnen und Leser in die Lebenswelten von Tieren mit, die an den wenigen noch verbliebenen wilden Orte der Erde zu Hause sind. In ergreifenden Geschichten erfahren wir, was Tiere tun, warum sie es tun und wie sich das Leben für sie anfühlt.

«Safina gibt dem Leser das Gefühl, den Tieren ganz nahe zu sein, und lässt ihn einige der verführerischsten Gegenden der Erde erleben.» – The Wall Street Journal

«Carl Safina ist ein großartiger Autor, so grandios wie verschmitzt … Eindrucksvoll zeigt er Parallelen zwischen dem Leben der Tiere und unserem eigenen auf.» – The New York Times

«Safinas Staunen ist ansteckend.» – ELLE

Über den Autor

Carl Safina ist Meeresbiologe und einer der renommiertesten Naturschriftsteller weltweit. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Mit seiner Familie und seinen Tieren lebt er auf Long Island, New York. Im Verlag C.H.Beck ist von ihm lieferbar: Die Intelligenz der Tiere. Wie Tiere fühlen und denken (2020).

Inhalt

Bildteil

Prolog

KULTUR EINS: Familien – Pottwale

Familien – 1

Familien – 2

Familien – 3

Familien – 4

Familien – 5

Familien – 6

Familien – 7

Familien – 8

Familien – 9

Familien – 10

Familien – 11

KULTUR ZWEI: Schönheit – Hellrote Aras

Schönheit – 1

Schönheit – 2

Schönheit – 3

Schönheit – 4

Schönheit – 5

Schönheit – 6

Schönheit – 7

KULTUR DREI: Frieden – Schimpansen

Frieden – 1

Frieden – 2

Frieden – 3

Frieden – 4

Frieden – 5

Frieden – 6

Frieden – 7

Frieden – 8

Frieden – 9

Frieden – 10

Frieden – 11

Epilog

Dank

Anmerkungen

Teil I: Familien – Pottwale

Familien 1

Familien 2

Familien 3

Familien 4

Familien 5

Familien 6

Familien 7

Familien 8

Familien 9

Familien 10

Familien 10

Teil II: Schönheit – Hellrote Aras

Schönheit 1

Schönheit 2

Schönheit 3

Schönheit 4

Schönheit 5

Schönheit 6

Schönheit 7

Teil III: Frieden – Schimpansen

Frieden 1

Frieden 2

Frieden 3

Frieden 4

Frieden 5

Frieden 6

Frieden 7

Frieden 8

Frieden 9

Frieden 10

Frieden 11

Auswahlbibliographie

Es ist eine bezeichnende Tatsache, dass, je mehr die Lebensweise irgendeines besonderen Tieres von einem Naturforscher beobachtet wird, dieser ihm desto mehr Verstand zuschreibt und desto weniger die Handlungen nicht gelernten Instinkten beilegt.

Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, 1871

Bildteil

Die Karibikinsel Dominica taucht aus einem tiefblauen Meer auf, der Heimat der Pottwale

Jocasta zeigt, dass sie da ist

Shane Gero lauscht auf die Klicks der Pottwale

Datenlogger mit Saugnäpfen

Eine ordentliche Bissnarbe

Shane bewegt den Datenlogger an einer langen Stange

Die Fluken von Pottwalen unterscheiden sich voneinander

… ein Sprung wie eine plötzliche Explosion und ein phänomenaler Aufprall

Der Río Tambopata entspringt in den Hochebenen des westlichen Amazonasgebiets von Peru

Aras schlüpfen blind und hilflos

«Wie fliegende Flammen in Rot, Gelb und Blau»

Aras am Río Tambopata in Peru

Drei Arten von Aras bei der Ankunft an einer Lehmklippe

Im salzarmen westlichen Amazonasgebiet bauen Aras den natriumreichen Lehm eines ehemaligen Meeresbodens ab

Gaby Vigo

Don Brightsmith

Die flossenartigen Brettwurzeln eines uralten Feigenbaums überragen Carl Safina im Amazonas-Urwald

Ben

Alf

Cat Hobaiter bei der Beobachtung freilebender Schimpansen im Budongo-Wald, Uganda

Von links: Hawa, Musa, Simon

Irene und ihr sechs Monate alter Säugling Ishe

Ein Schimpansenweibchen auf dem Höhepunkt ihrer Östrusschwellung

Lotty

Cat Hobaiter

Kizza Vincent

Masariki

Monika

In höchster Anspannung und schweigsam: auf Feindespatrouille

Mora und die kleine Nalala

Talisker, der erfahrene Staatsmann

Pascal trinkt mit einem Blätterschwamm

Prolog

Ein Schwarm Hellroter Aras steigt flammenden Kometen gleich aus dem tiefen Regenwald empor, mehrere Dutzend große, leuchtende, grellbunte Vögel mit wippenden Schwanzfedern. Mit großem Trara lassen sie sich in hohen Bäumen an einem steilen Flussufer nieder. Sie sind laut und verspielt. Selbst wenn dies der Ernst ihres Lebens sein sollte, wirken sie, als hätten sie Freude an sich selbst und aneinander. Auch im Schwarm lässt sich leicht erkennen, dass viele der Vögel als Paare, die dicht beisammenbleiben, unterwegs sind. Einem dieser Paare folgt ein dritter Ara, ein kräftiger Jungvogel, der in der letzten Brutzeit auf die Welt kam und seinen Eltern mit seiner ständigen Bettelei auf die Nerven geht. Die anderen einjährigen Aras haben bereits ihren Weg in eine würdigere Unabhängigkeit gefunden – sofern man Kopfüberhängen, Herumblödeln und Flirten als «würdig» bezeichnen möchte – und begonnen, sich in ihrem eigenen jungen Leben zurechtzufinden.

Ein kleiner Schimpanse lässt sich, rittlings auf dem Rücken seiner Mutter sitzend, zu einem Wasserloch tragen. Jetzt in der Trockenzeit sind nur noch vereinzelte, seichte Pfützen übrig. Es ist heiß. Am Vormittag haben alle in einem entfernten Obstbaum gesessen, und nach der Wanderung durch den dicht bewachsenen Wald hat die ganze Gruppe riesigen Durst. Die Schimpansenmutter sammelt etwas Moos, knüllt es zu einer Art Schwamm zusammen, taucht ihn in die winzige Pfütze und presst ihn aus, um zu trinken. Ihr kleiner Prinz springt von ihrem Rücken, tippt sie so lange an, bis sie ihm den Schwamm überlässt, und macht es ihr nach. Nach dieser wichtigen Lektion, wie man in der Trockenzeit seinen Durst löscht, können sich der Kleine und seine Mutter unbeschwert anderen Schimpansen widmen und Spielkameraden treffen.

Unterdessen wartet im 3000 Meter tiefen Karibischen Meer ein wehrloses Pottwalmädchen an der warmen, sonnendurchfluteten Wasseroberfläche auf seine Mutter, die in zig hundert Metern Tiefe im pechschwarzen, eiskalten Wasser nach Tintenfisch jagt. Wie ein Luftballon an einer Schnur folgt die Kleine ihrer unsichtbaren Mutter. Sie hört die Klicklaute von Mamas Sonar. Ganz in der Nähe hält die Tante der Kleinen Wache und wartet, bis sie an der Reihe ist, um zu tauchen und zu jagen. Beim ersten Anzeichen von Gefahr für das Baby reagiert die gesamte Familie und eilt aus den Tiefen des indigoblauen Meers herbei.

Die Geschichten in diesem Buch handeln von Kulturen in der Tierwelt. Natürliches liegt nicht immer im Blut. Viele Tiere müssen von ihren Eltern lernen, wie sie die werden, zu denen sie geboren sind. Sie müssen sich mit den Eigenarten ihrer Sippe vertraut machen, lernen, wie sie ihr Leben bestreiten und an einem bestimmten Ort innerhalb einer bestimmten Gruppe effektiv kommunizieren. Kulturelles Lernen bedeutet die Weitergabe von Fähigkeiten (etwa Essbares zu identifizieren und zu beschaffen), stiftet Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Gruppe (und definiert Unterschiede zu anderen Gruppen) und ermöglicht die Weitergabe von Traditionen, die entscheidende Aspekte der Existenz darstellen (etwa wie in einer bestimmten Gegend erfolgreiche Brautwerbung funktioniert).

Wenn irgendjemand in der Gemeinschaft herausgefunden hat, was sicher und was zu meiden ist, zahlt es sich aus, «bereits Getanes zu tun». Wenn man es auf eigene Faust versucht, kann es passieren, dass man – auf die harte Tour – lernt, was giftig oder wo es gefährlich ist. Für Artgenossen ist es überaus praktisch, sich durch soziales Lernen Altbewährtes anzueignen.

Bisher war Kultur in der Tierwelt ein weitgehend verborgener, unbeachteter Teilaspekt. Dabei ist Kultur für viele Arten gleichermaßen so entscheidend wie zerbrechlich. Lange bevor eine Population zahlenmäßig so stark schrumpft, dass sie vom Aussterben bedroht scheint, ist ihr spezielles, über viele Generationen hinweg gewonnenes und weitergereichtes kulturelles Wissen bereits im Begriff zu verschwinden.

Dieses Buch handelt auch davon, wohin Kultur das Leben auf Erden im Lauf der Zeit gebracht hat. Die leuchtend bunten Körper der Hellroten Aras bieten dafür ein großartiges Beispiel: Warum empfinden wir die farbigen Federn der Vögel als ebenso schön wie diese selbst? Lange vor dem Menschen entwickelte das Leben auf Erden die Fähigkeit, sogenannte Schönheit nicht nur zu erkennen, sondern auch zu erschaffen – und anzustreben. Warum existiert die Wahrnehmung von Schönheit auf Erden? Dieser Aspekt unserer derzeitigen Fragestellung führt zu einer überraschenden Erkenntnis über die Rolle von Schönheit in der Evolution. Wir werden uns im Lauf unserer Erkundung die erstaunlichen Details genauer ansehen. Einstweilen möchte ich lediglich erwähnen, dass sich die Härchen meiner Unterarme aufstellten, als ich eines Sonntagabends während des Schreibens realisierte, dass Schönheit bei der Entstehung neuer Arten eine Rolle spielte, die bisher übersehen wurde.

Nicht nur unsere Gene bestimmen darüber, wer wir werden. Auch Kultur wird auf gewisse Weise vererbt. Kultur speichert wichtige Informationen, nicht in Genpools, sondern in Gedächtnissen. Wissenspools – Fähigkeiten, Vorlieben, Lieder, der Gebrauch von Werkzeugen und Dialekte – werden über Generationen hinweg wie eine Fackel weitergegeben. Kultur selbst verändert sich, entwickelt sich weiter und verleiht häufig eine flexiblere und schnellere Anpassungsfähigkeit als genetische Evolution. Gene erhält ein Individuum ausschließlich von seinen Eltern, Kultur aber von jedem x-beliebigen Mitglied seiner sozialen Gruppe. Mit Kultur wird man nicht geboren; das ist der Unterschied. Da aber Kultur Überlebenschancen verbessert, kann diese den Weg vorgeben, dem die Gene folgen und dem sie sich anpassen.

Bei allem tierischen Leben auf der Erde wird die Komplexität der Gene in weitaus höherem Maße als bisher vom Menschen angenommen von erlerntem Wissen überlagert. Überall um uns herum vollzieht sich soziales Lernen. Aber es geschieht kaum merklich. Man muss sehr aufmerksam über einen langen Zeitraum hinweg beobachten. Dieses Buch bietet einen tiefen und klaren Einblick in eine Welt, die nicht leicht zu sehen ist.

Wir werden erfahren, wie man als Pottwal Pinchy, als Ara Tabasco oder als Schimpanse Musa sein Leben als Wildtier in dem Verständnis lebt, ein Individuum in einer bestimmten Gemeinschaft zu sein, in der Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden. Wir werden erfahren, dass Kulturen in einer sich ändernden und komplexen Welt Antworten auf die Frage bieten, wie man an dem Ort, an dem man lebt, leben soll.

Von anderen zu lernen, «wie wir leben», ist Wesensmerkmal des Menschen. Aber von anderen zu lernen ist auch Wesensmerkmal des Raben. Des Affen und des Wals. Des Papageis. Selbst der Honigbiene. Anzunehmen, andere Tiere hätten keine Kultur, weil sie keine menschliche Kultur haben, ist vergleichbar mit der These, andere Wesen kommunizierten nicht, weil sie keine menschliche Kommunikation haben. Sie habe ihre Kommunikation. Und sie haben ihre Kultur. Ich behaupte nicht, dass sich das Leben für sie genauso anfühlt wie für Sie; niemandes Leben tut das. Ich behaupte, Instinkt hat seine Grenzen; viele Tiere müssen fast alles erlernen, was sie später einmal ausmacht.

Die Wale, Papageien und Schimpansen, die wir besuchen werden, repräsentieren die drei großen Aspekte von Kultur: Identität und Familie, die Implikationen von Schönheit und wie soziales Leben Spannungen erzeugt, die Kultur lösen muss. Diese Arten und viele andere werden auf den folgenden Seiten unsere Lehrer sein. Von jeder werden wir etwas lernen und es noch mehr schätzen, auf diesem Wunder, das wir leichthin als Erde bezeichnen, leben zu dürfen.

Wir werden tief in die Natur eintauchen, einzelne Lebewesen in ihren freilebenden Gemeinschaften beobachten und einen sehr intimen Blick hinter den Vorhang des Lebens auf Erden werfen. Zu sehen, wie Wissen, Fähigkeiten und Bräuche innerhalb anderer Arten zirkulieren, schafft ein neues Verständnis für etwas, das wir konsequent übersehen, etwas, das jenseits unseres Menschseins vonstattengeht. Es wird dazu beitragen, die Antwort auf die drängendste aller Frage zu durchdringen: Wer sind unsere Reisegefährten auf diesem Planeten – mit wem sind wir hier?

Das soll das Ziel unserer Expedition sein. Bereit?

KULTUR EINS

Familien

Pottwale

Man sagt, die See sei kalt, doch ihre Tiefen beherbergen das heißeste Blut, das wildeste, das drängendste.

D. H. Lawrence

Sylvia war die ganze Zeit still gewesen.

Dann, in einem vertraulichen Moment, wandte sie sich an Shane und sagte: «Auf deinen Schultern ruht eine große Last, weil diese Wale ihr Vertrauen in dich setzen.»

Dieses Gefühl war sein ständiger Begleiter gewesen, doch hatte er es nie auf den Punkt bringen, nie aussprechen können. Mit diesem einen Satz umriss Sylvia, warum er hier war.

Am Strand rief er seine Frau an. Sie nahm ab und konnte an seiner Stimme hören, dass er geweint hatte.

Er sagte: «Jetzt verstehe ich endlich.»

Und sie antwortete: «Erzähle mir, was passiert ist.»

Familien

1

Solch eine Harmonie ist auch in unsterblichen Seelen! … Aber solange uns dies grobe Gewand der Sterblichkeit umhüllt, können wir sie nicht hören.

William Shakespeare

Um acht Uhr morgens fahren wir bereits auf hoher See. Wir befinden uns auf dem sogenannten Meeresspiegel, als ob das Meer nur eine Oberfläche wäre, nichts als ein Nullpunkt, und alles von Bedeutung aufragen und, so wie wir, an der Luft leben würde. In Wirklichkeit pflügen wir durch die dickflüssige, weite, dicht besiedelte Welt unter uns. Ein Großteil des Lebens auf der Erde gleitet durch das Universum unter uns. Dazu gehören auch die Wale, die, so wie wir, Luft atmen, ihr Leben aber damit verbringen, sich durch das Meer zu wühlen.

Wie findet ein Wal den Sinn des Lebens? Diese Frage ist sehr ernst gemeint; sie wird uns weit aus unserer Komfortzone katapultieren.

Ich kann jetzt schon spüren, wie exponiert, wie ausgeliefert wir hier draußen sind. Unser neun Meter langes Boot ist vollgestopft mit Ausrüstung, der Mannschaft, vier jungen, abenteuerlustigen Doktoranden und Shane Gero. Und mir. Wir fahren bei starkem Seegang Richtung Südwesten, und die Wellen schlagen uns immer heftiger entgegen. Kapitän David Fabien, ein aus der Karibik stammender Hüne mit Dreadlocks und kräftiger, sonorer Stimme, fährt die Wellen viel zu hart an. Ich befinde mich auf der Windseite des Boots und bin schon bald völlig durchnässt. Ich weiß, dass er mich auf diese Weise auf die Probe stellen will, also bereite ich ihm nicht die Genugtuung, mich zu ihm umzudrehen und ihn anzusehen. Ich habe schon weitaus schlimmeren Seegang und gemeinere Menschen erlebt. Ich denke mir, dass mein gelassener Umgang mit den auf mich niederprasselnden Meerwasserfontänen dafür sorgen wird, dass David und ich während des Trips gut miteinander auskommen.

Unterdessen ruft Shane: «Wir konnten es kaum glauben!» Ich werde von der nächsten Welle übergossen, und er fährt fort: «In diesem ersten Monat – es war das erste Mal, dass ich Pottwale als Individuen kennenlernte. Es war einfach nur spektakulär.» Er berichtet mir von seiner ersten Expedition im Karibischen Meer vor Dominica.

Bald stoßen wir auf mehrere Dutzend Vögel mit schwarzen Flügeln, die im Tiefflug unheilvoll durcheinanderflattern. Fregattvögel. Ihre Größe und hektischen Flugbewegungen lassen sie furchteinflößend und piratenhaft wirken. Fürwahr, sie sind furchteinflößend und piratenhaft. Genau genommen heißen sie «Prachtfregattvögel», und auch das trifft auf sie zu.

Unter den fliegenden Piraten tauchen schwarze, delfinähnliche Finnen auf, die das Wasser zerschneiden. Wir halten an. Ein Vogel rüttelt und pickt sich flink einen Tintenfisch zwischen den großen schwimmenden Tieren heraus.

Ich kann an den Flossen nicht erkennen, wer den Tintenfisch nach oben hat treiben lassen, doch Shane weiß sofort, um wen es sich handelt. Es sind Unechte Schwertwale, die zur Gattung Pseudorca gehören und wesentlich kleiner sind als «echte» Schwertwale. Nachdem mehrere Wale zum Atmen aufgetaucht und wieder verschwunden sind, schätzen wir ihre Zahl auf ungefähr fünfzehn. Ein langer, öliger Streifen an der Wasseroberfläche lässt uns vermuten, dass wir gerade eine sehr erfolgreiche Jagd verpasst haben. Sie lassen ihre schwarzen Köpfe durch den Schlick kreisen und ruhen sich aus, wie Leute nach einem opulenten Frühstück, die keine Lust auf den Abwasch haben.

Bevor wir weiterziehen, beugt sich Shane zu mir vor und raunt mir zu: «Die Dusche war einzig und allein für dich gedacht.»

Ich erwidere: «Ja, ich weiß.»

«Ab jetzt wird er es ein bisschen ruhiger angehen lassen.»

Dann fahren wir weiter. Und tatsächlich lässt David es lockerer angehen.

Wir sind auf der Suche nach dem Inbegriff eines Seeungeheuers: dem Pottwal, dem Archetypus eines Wals in der menschlichen Vorstellung, dem Jona verschlingenden Leviathan aus der Bibel, dem fürchterlichen Zerstörer des Schiffs Essex, jenem sagenumwobenen Gejagten aus Moby-Dick, der den Spieß umdrehte und Ahab in den Wahnsinn trieb. Doch egal ob Mythos, Realität oder Fiktion, er ist der Wal, der in unserer Vorstellung die größte Rolle spielt. Diesem Wesen, das so gut wie nie gesichtet wurde, so berühmt für seinen rasenden Zorn und die weltweit größte Kreatur mit Zähnen ist, wollen wir so nahe wie möglich kommen.

Jahrhundertelang standen Wale für etwas. Sie standen für Handel und Arbeitsplätze. Abenteuer. Geld. Gefahr. Tradition und Stolz. Sie standen für Licht und Essen. Sie sind Rohstoff, wie Eisen oder Petroleum, aus dem viele Produkte hergestellt werden. Um an all dies zu kommen, hatte man es auf Wale abgesehen. Der Mensch sah im Wal alles – außer den Wal selbst. Es erfordert Aufrichtigkeit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind.

Wir in diesem Boot halten nach dem wirklichen Geschöpf Ausschau, das hier sein echtes Leben lebt. Wale, die am besten auf das Leben im Wasser spezialisierten Lebewesen, stammen von Landsäugetieren ab, die vor fünfzig Millionen Jahren wieder ins Meer zurückkehrten. Wissenschaftler nennen Wale «Cetacea», ein aus dem Griechischen stammender Begriff, der so viel wie «Seeungeheuer» bedeutet.

Pottwale sind die einzigen noch lebenden Mitglieder der Familie der sogenannten Physeteroidae, die es seit über zwanzig Millionen Jahren gibt. Etwa ein Dutzend weiterer Wale aus dieser Familie existiert nicht mehr. Leviathan ist der letzte Tropfen eines reißenden Stroms, der einst durch Meere einer artenreicheren, vormenschlichen Erde rauschte.

Doch im Moment befinden wir uns hier, als Zeitgenossen. Und in den nächsten Wochen werde ich hoffentlich mit Shanes Hilfe den Abstand zwischen uns verringern können. Ich bin auf Begegnungen aus, bei denen ich Leviathan nicht nur zu Gesicht bekomme. Ich will Pottwale nicht nur beobachten, sondern weiter vordringen, Vorurteile überwinden und fühlen, wie diese Wesen sie selbst sind, zusammen mit ihren Familien leben und dieselbe Luft wie ich atmen, da, wo sich unsere Welten treffen. Ich bin schier auf ein Wunder aus, und für dieses Unterfangen befinde ich mich exakt am richtigen Ort: auf einer überwiegend nassen, harten Kugel in der dritten Planetenbahn eines Sterns namens Sonne, einem Ort, wo Wunder so leicht zu haben sind, dass sie regelmäßig weggeworfen werden. Schwer zu glauben, ich weiß.

Nachdem wir einige Meilen der aufgehenden Sonne entgegengefahren sind, ragen vor uns grünlich schimmernde Steilhänge aus Vulkangestein auf. Die alte Karibikinsel, die heute Dominica heißt, formt zusammen mit mehreren anderen Vulkaninseln einen Bogen, der mit seiner Westflanke das Karibische Meer umschließt, während seine Ostseite an den offenen Atlantik grenzt. Dominicas nördliche Nachbarin ist Guadeloupe, südlich von ihr erheben sich die Berggipfel von Martinique. Ihre von Dschungel überwucherten Hänge fallen steil ins Meer ab, was bedeutet, dass der Ozean seine blauen Schultern eng gegen diese Inseln stemmt.

Pottwale besiedeln einen größeren und tieferen Flecken Erde als alle anderen Lebewesen mit Ausnahme des Menschen. Dieser Flecken umfasst den Ozean von 60 Grad nördlicher bis 60 Grad südlicher Breite und reicht von seiner Oberfläche bis tief in seine schwarzen, eiskalten, erdrückenden Tiefen. (Weibliche Tiere und Jungtiere halten sich in der Regel im Bereich zwischen 40 Grad nördlicher und 40 Grad südlicher Breite auf.) Der Mensch aber bekommt Wale nur selten zu Gesicht. Ihr Jagdgebiet ist das offene, unergründliche Meer, wobei sie meist großen Abstand zu den Kontinentalschelfen halten und nur selten in Gewässern schwimmen, die flacher als 900 Meter sind. Daher sind Pottwale meist nur fernab der Küste zu finden. Darüber hinaus können sie täglich bis zu 60 Kilometer zurücklegen und kommen auf etwa 32.000 Kilometer pro Jahr. Sie bewegen sich auf einer Bühne (dem Ozean, der alle Spuren verschluckt), deren Ausmaße (Tausende von Quadratkilometern) es nahezu unmöglich machen, ihr Nomadenleben zu erforschen. Doch Dominica, an deren Küste das Meer sehr tief ist, ist wohl weltweit der geeignetste Ort für ein landgestütztes Team, das Wale orten will, um ihre Kommunikation aufzuzeichnen.

Shane hat auf dem Ozean gleichsam ein Quadrat mit 20 Kilometern Seitenlänge abgesteckt und sagt: «Wir werden das Kommen und Gehen eines der größten und scheuesten Wesen der Welt durch dieses Gebiet studieren.» Shane hat viel Zeit und Arbeit investiert, damit dieses kühne Vorhaben funktioniert. Ein Fehlschlag ist keine Option; dafür steht zu viel auf dem Spiel für ihn und für die Wale.

Leichter Sprühregen hüllt uns ein, als wir unsere erste Station erreichen. Wir sind auf der Jagd nach Leviathan, ja – aber wir spüren ihn nicht mit unseren Augen auf. Unsere Erfolgschancen stünden schlecht, wenn wir einfach herumfahren und nach einem Walblas Ausschau halten würden, da Wale etwa fünfzig von sechzig Minuten unter Wasser verbringen. Die Jagd in den pechschwarzen Untiefen, Tausende von Metern unter den Wellen, und der Weg bis dort unten und wieder zurück nimmt etwa 80 Prozent der Zeit eines Wals ein. Daher machen wir uns bei unserer Jagd, so wie die Wale, die hervorragende Schallleitfähigkeit von Wasser zunutze. Wir werden lauschen.

Wir halten an. Ein wasserfestes Mikrophon, Hydrophon genannt, wird seitlich vom Boot ins Wasser gelassen. Shanes Studenten halten die Koordinaten sowie Seegang und Wetter fest. Shane reicht mir den Kopfhörer, und abwechselnd versuchen wir Klicks auszumachen, die Wale mit ihrem eigenen Sonar erzeugen.

Bei der Begegnung mit freilebenden Delfinen kann man hören, wie sie sich mit Quiek- und Pfeiflauten verständigen, während sie neben dem Boot herjagen oder auf der Bugwelle reiten. Bei diesen Pfeiflauten handelt es sich aber nicht um ihr Sonar. Sonar äußert sich in Klicklauten.

Lange dachte man, Pottwale wären stumm. 1957 wurde die erste wissenschaftliche Abhandlung mit einer Beschreibung ihrer Klicklaute veröffentlicht.[1] Waljäger hatten die klickenden Geräusche dieser Wale nie gehört.

Genauso wenig wie ich. Ich höre das Schwappen der Wellen. Ich brauche ein paar Minuten, bis mein Gehirn die Wassergeräusche herausfiltern und ich gezielter horchen kann. Und dann, ja, höre ich Rufe. Quiek- und Pfeiflaute. Sehr hohe. Doch nicht sehr laute. Shane meint, sie könnten von den Unechten Schwertwalen stammen, die wir zuvor unter dem Schwarm von Fregattvögeln gesichtet haben. Ja, die Rufe sind weit weg. Shane erklärt, dass das Pfeifen der Unechten Schwertwale elektronisch klingt, während sich Delfine eher rauchig anhören. Die Kommunikation der Unechten Schwertwale ähnelt dem Pfeifen und Quieken der Delfine, doch ihr Sonar klingt wie eine Folge von Klicks, manchmal so schnell, dass es wie ein Brummen klingt.

Das Sonar der Pottwale, auf das wir lauschen, geht, klick, klick, klick. Wir hören es – nicht. Anders als Delfine kommunizieren Pottwale auch mit Klicklauten. Alle uns bekannten Geräusche, die sie von sich geben, sind Klicklaute, wobei manche der Echoortung, andere der Kommunikation dienen.

Das offene Meer ist ein wirbelndes Mosaik aus Strömungen und Temperaturgrenzen, die sich mit den Jahreszeiten verschieben. Daher sind seine Bewohner ständig in Bewegung, auf der Suche nach optimalen Temperaturbedingungen und, zuallererst, nach Nahrung. Sie leben ein Nomadenleben von epischer Breite und Tiefe.

Ist ein Tier dicht unter der Wasseroberfläche unterwegs, wird es wahrscheinlich nur geringe Schwankungen über große Distanzen hinweg verspüren. Doch schon in zehn Metern Tiefe verdoppelt sich der Druck. In zwanzig Metern Tiefe ist der Druck dreimal so hoch wie an der Wasseroberfläche, und das Farbspektrum des trüben Lichts, das bis nach unten dringt, ist merklich reduziert. Das Wasser ist so gierig nach Körperwärme, dass ein Sporttaucher schon nach kurzer Zeit an Unterkühlung leidet.

Sowohl Meer als auch Land haben den Wal geformt. Wale sind Wirbel- oder, genauer, Säugetiere. Wirbeltiere haben sich im Wasser herausgebildet, Säugetiere an Land. Einige von ihnen kehrten ins Meer zurück und wurden zu Walen. Fische haben uns Wirbeltieren ihren Grundbauplan vererbt, Skelett, Organe, Kiefer und verschiedene Systeme wie unser Nerven-, Kreislauf-, Verdauungssystem. Als die Fische diesen Bauplan an Land brachten, sorgten Land und Luft dafür, dass sich rudimentäre Gliedmaßen zu Beinen und Flügeln und Schuppen in Federn und Fell verwandelten.

Als sich aber einige Säugetiere wieder in die Fluten stürzten und untertauchten, erinnerte sie das Wasser daran, Flossen auszubilden. An den Schwimmflossen der Wale lässt sich der Lauf der Evolutionsgeschichte ablesen. Diese Flossen bekleiden die gleichen Fingerknochen, die ich zum Tippen dieses Satzes benutze, nur dass sie mit einem Fäustling überzogen sind. Als diese Säugetiere, nachdem sie sich Millionen von Jahren an Land bewährt hatten, wieder ins Meer untertauchten, behielten sie ihre Lungen, ihre konstante Körpertemperatur und ihre intensive Brutpflege bei. Sie packten in ihren Tauchsack ihren scharfen Verstand und ihre hochentwickelten sozialen Fähigkeiten. Wassertiere mit diesen für ein Leben an Land entwickelten Fähigkeiten besitzen unschlagbare Vorteile bei der Beutejagd. Der Sauerstoffgehalt von Meerwasser beträgt weniger als ein Prozent. Für Tiere, die Wasser mit Kiemen atmen, bedeutet dies einen enormen Kraftaufwand. Luft besteht etwa zu 20 Prozent aus Sauerstoff. Obwohl sich Delfine und Wale an der ein oder anderen Stelle angepasst und entsprechend umgerüstet haben, bleiben sie die Säugetiere, die sie schon immer waren – und noch mehr. Sie haben einen regen Geist, sind kommunikativ und saugen sauerstoffgesättigte Luft in ihre hochtourig laufenden Muskeln. Sie sind heißblütige Spitzenraubtiere aus einem anderen Reich, die ihre Beute umzingeln.

Das Meer bot den Säugetieren, die zurückkehrten, zwei wesentliche Vorteile. Zum einen Nahrung in Schwärmen. Für unterdurchschnittlich große Lebewesen ist nur dann eine gewisse Sicherheit gewährleistet, wenn sie in großer Zahl unterwegs sind. Daher schwimmen kleine Fische und Tintenfische in Massen, die mit solchen von Landtieren kaum vergleichbar sind. Oft sind es Millionen. Ein weiterer Vorteil: die herausragende Schallleitfähigkeit von Wasser. Die Sichtweite unter Wasser beträgt bestenfalls ein paar hundert Meter. Schon in etwa hundert Metern Tiefe dringt kein Sonnenlicht mehr in den Ozean vor. Aber da Wasser ungefähr achthundertmal dichter als Luft ist, ist es äußerst geeignet für die Leitung von Schall.

Pottwale auf der Jagd generieren mit ihrem Sonar etwa zwei Klicklaute pro Sekunde, ungefähr in diesem Tempo: «Eins und zwei und –.» «Klick» ist der Terminus, den Wissenschaftler gebrauchen, doch abhängig von der Entfernung kann es sich wie ein gleichmäßiges Ticken, in geringer Distanz eher wie Kastagnetten und in unmittelbarer Nähe wie aufeinanderprallende Stahlkugeln anhören.

Ein Grund, warum Leviathan momentan nicht da ist: Pottwale mögen Unechte Schwertwale nicht. Dass sich Pottwale verhalten, als wäre der Ozean ein gefährlicher Ort, ist nachvollziehbar. Sie sorgen sich wegen der Schwertwale, vermeiden es, von Grindwalen schikaniert zu werden, und reagieren empfindlich auf Unechte Schwertwale, die junge Pottwale drangsalieren, indem sie sie, offenbar aus reinem Vergnügen, in die Schwanzflossen beißen. Für die scheuen Pottwale, die sich fürsorglich um ihren Nachwuchs kümmern, ist das alles andere als lustig.

Shane wirft einen Blick auf das GPS, um unseren nächsten Haltepunkt zu lokalisieren. Wir fahren weitere drei Kilometer, um ihn zu erreichen. Unsere Abhörgeräte können das Sonar eines Pottwals im Umkreis von fünf Kilometern aufspüren, daher sind die Distanzen zwischen unseren Stationen gerade so groß, dass keine Klanglücken entstehen. Wenn Wale da sind, entdecken wir sie auch. Sind sie nicht da, wird die Stille für sich sprechen.

Inzwischen können wir mit unserem Wissen über Wale Bände füllen. Doch unsere Kenntnis darüber, was ihr Leben ausmacht und wie sie es erfahren, ist äußerst bruchstückhaft. Pott-, Buckel- und Schwertwale, Große Tümmler, Atlantische Fleckendelfine und einige wenige andere Delfine wurden vom Menschen intensiv erforscht. Die meisten Wal- und Delfinarten, die in der flüssigen Welt unter dem gekrümmten blauen Horizont unseres Planeten leben, sind uns immer noch weitgehend fremd. Alle paar Jahre entdecken Wissenschaftler eine unbekannte Walart.

Leviathan näher zu kommen ist in der Theorie leichter als in der Praxis. Je weiter wir uns von der Küste entfernen, desto kabbeliger, nasser und unbequemer wird es. Das Meer sieht keinerlei Anlass, seine Wale leichtfertig preiszugeben.

Doch Shane Gero ist ehrgeizig. Er hat den schlanken, athletischen Körper eines Rettungsschwimmers, kurze, braune Haare und grau-blaue Augen. Zu seinem sympathischen, unvoreingenommenen, freundlichen Wesen gesellen sich ein enormer Wissensdurst und ein messerscharfer Verstand. Wie lernt ein Pottwal, wer er oder sie ist? Wie vermitteln Pottwale ihren Kindern den Schlüssel zu ihrer Identität? Shane hat diese Fragen zu seiner Mission gemacht. Ihre Beantwortung würde deutlich machen, wie Pottwale zu ihrem bemerkenswerten Familiensinn kommen.

Auch am zweiten Lauschpunkt war es still. Als wir den dritten ansteuern, spiegelt sich an der Wasseroberfläche glänzender Nebel und überzieht alles mit gesprenkeltem Licht. In der Ferne taucht die Insel Dominica kurz hinter Schleierwolken auf, um im nächsten Moment wieder zu verschwinden. Indem wir uns über die Meeresoberfläche bewegen, haben wir das Gefühl, über Geheimnisse zu gleiten, die der Mensch nicht kennt. Und genau das tun wir.

Während der Rumpf unseres Bootes durchs Wasser pflügt, scheucht er fliegende Fische auf; einer davon landet im Boot. Ich bewundere sein großes Auge und den indigoblauen Streifen auf seinem Rücken. Dann werfe ich den Fisch zurück ins Meer.

Kurz danach stößt ein weißer Tropikvogel mit Wimpeln und roten Schwanzfedern aus dem Nichts zu uns und folgt uns.

Er versteht, dass unser Schiff fliegende Fische in die Luft jagen kann, und lauert erwartungsvoll auf das, was er im Sinn hat.

Wir müssen ihn enttäuschen. Ich blicke nach oben, der Vogel schaut zu uns, und ich denke: «Warum warst du nicht vor fünf Minuten hier? Da haben wir Unmengen aufgescheucht.»

Als wir uns der dritten Lauschstation nähern, sehen wir einen tausend Quadratmeter breiten, gelbgrünen Sargassum-Algenteppich. Die Plastikplane, die auf ihm schwimmt, fischen wir heraus. Ein kleiner Schwarm Goldmakrelen schwimmt an unsere Bugwelle. Zunächst machen sie sich nur durch ihre stahlblauen Brustflossen, die durch das pechschwarze Wasser gleiten, bemerkbar. Mit ihren neonfarbigen Flossen und ihren ruderförmigen, etwa eine Armlänge messenden, blau-gelb gesprenkelten Körpern, die wirken, als hätte ein Kind sie bemalt, sind sie die vielleicht schönsten Fische von allen.

Bei unserem dritten Stopp wird das Hydrophon wieder an seinem Kabel in die flüssige Hülle unseres Planeten getaucht. Ich höre einen Motor. Moment mal: «Dieser Schiffsmotor ist so laut, ich …»

Shane glaubt, sehr schwache Klicks zu hören. «Ich bin nicht sicher –»

Jetzt können wir kaum wahrnehmbare elektrisch klingende Pfiffe ausmachen. Shane ist unschlüssig, von wem sie stammen. Mich verwirren all diese komplexen Feinheiten.

Dann ist da wieder etwas. Neben den Wassergeräuschen, dem Klang des entfernten Schiffs und den Pfiffen – Klicklaute.

Klicks von Pottwalen. Doch auch bestimmte Delfine können Klicklaute machen. Und jetzt sehen wir auf den Wellenkämmen des Ozeans kleine, glitzernde Delfingruppen auftauchen, die im grellen Sonnenlicht aufblitzen.

Wen hören wir?

Shane hat die Kopfhörer auf, lauscht hochkonzentriert, mit geschlossenen Augen und versucht, aus den Geräuschen des Ozeans Klicklaute herauszufiltern. Er versenkt ein «gerichtetes» Mikrophon, um Störgeräusche auszublenden. Es ist nichts weiter als ein Hydrophon an einem Stiel, das Shane mit einer Art Salatschüssel verkleidet hat – eine witzige Mischung aus Hightech und großem Improvisationstalent. Die Salatschüssel schirmt das Mikrophon von Geräuschen ab, die nicht aus der Richtung eintreffen, auf die das Mikrophon ausgerichtet ist. Durch Drehen des Stiels können Geräusche lokalisiert werden. Damit kommen wir dem Traum von funktionierenden Unterwasserohrmuscheln so nahe wie möglich.

«Nicht in der Nähe. So viel ist sicher.»

Ich starre auf die schiefergraue See. Sie ist trüb, grell, aufgewühlt. Öde.

Seine Hutkrempe tief ins Gesicht gezogen, dreht Shane konzentriert lauschend den Stiel, an dem das gerichtete Mikrophon befestigt ist. Dann sagte er leise: «Ja. Könnten vier, vielleicht fünf Wale sein.» Er hält inne und dreht die Salatschüssel weiter. «Einer ist im Nordosten. Die meisten befinden sich südlich von uns.»

Erwartungsvoll schauen wir gen Süden. Die See ist sehr aufgewühlt dort. Wir fahren ein kurzes Stück und werden sehr nass.

Shane ist nicht erpicht darauf, sich mit aller Kraft in die wilden, alles durchnässenden Wellen zu stürzen.

Unser ganzer Tag dreht sich um Wale. Darum, sie aufzuspüren und sie nach erfolgreicher Suche zu identifizieren. Jetzt, wo wir diese schwachen Klicks hören, kommen wir Schicht für Schicht dem Geheimnis näher. In weiter Entfernung und Tiefe sind Pottwale auf der Jagd und erzeugen Klicklaute, um zu erkunden, was in der Dunkelheit vor ihnen liegt.

Leviathan bewohnt – und schafft – eine Klangwelt. Wale hören fast die ganze Zeit über die Laute von Delfinen, anderen Walen und ihrer eigenen Familie. Mit ihrem Sonar generieren sie fast ununterbrochen Klicks, während sie sich in großen Tiefen aufhalten.

Jacques Cousteau gab seinem 1953 erschienenen Buch den berühmten Titel Die schweigende Welt. Es ist eine wohlklingende Phrase, liegt aber weit daneben. Das Meer flirrt nur so vor Rufen und Beteuerungen. Warnungen. Begrüßungen. Liebesschwüren. Stammesgesängen. Motoren, Druckluftgewehren und dem Klimpern von Zukünftigem. Da Wasser achthundertmal dichter als Luft ist, ist die Schallgeschwindigkeit viermal höher, was Wasser zu einem hervorragenden Kommunikationsmedium macht. Deswegen haben so viele Tiere, von der Garnele bis zum Wal, Möglichkeiten gefunden, ihre akustischen Botschaften zu übertragen. Einige, darunter Knallkrebse, Fangschreckenkrebse und möglicherweise auch einige Delfine, nutzen Schall als Elektroschockpistole. Da die Wasserdichte in den Wasserschichten abhängig von der Temperaturschichtung und dem Salzgehalt stark variiert, sind Ozeane Audioübertragungssysteme, in denen fein abgestimmte Geräusche über große Entfernungen hinweg durch das Meerwasser geleitet werden, vergleichbar mit Funkübertragungen, die von einem Funkturm zum nächsten gesendet werden. Auf diese Weise halten Blau- und Finnwale, die auf den niedrigsten Frequenzen wummern, Kontakt und reisen «gemeinsam», obwohl Hunderte von Kilometern zwischen ihnen liegen. Der Ozean ist alles andere als schweigend, sondern randvoll mit Geräuschen und Botschaften. Das Sonar eines Pottwals ist die kraftvollste Salve gebündelten Schalls, die ein Lebewesen von sich geben kann. Es liegt bei etwa zweihundert Dezibel und ist damit eines der lautesten bekannten Geräusche. Wale generieren vor sich einen Energiekegel. Dass wir diesen Kegel mit unserer Ausrüstung im gesamten Umkreis des Wals von knapp fünf Kilometern aufspüren können, bedeutet, dass der Wal wortwörtlich mehrere Kubikkilometer Meerwasser zum Vibrieren bringt und damit einen riesigen Klangteppich erzeugt.

Die Sonarklicks der Pottwale sind so kraftvoll und durchdringend, dass sie vieles von innen betrachten können, als ob sie es röntgen würden. Menschen, die in der Nähe von Pottwalen ins Wasser steigen, werden häufig von äußerst schnell aufeinanderfolgenden, hörbaren Klicksalven gescannt, die sich wie Vibrationen anfühlen. Richard Ellis schrieb über ein verwaistes, gestrandetes Waljunges mit Lungenentzündung, «es machte ein derart lautes Ploppgeräusch, dass meine Hand von seiner Nase geschleudert wurde».[2]

Nachdem wir haltgemacht haben, versenkt Shane erneut das gerichtete Hydrophon und verkündet kurz darauf: «Ein paar, nördlich von uns.»

Wir beschleunigen unser Tempo. Er fühlt sich an wie eine Jagd.

Nachdem wir zielstrebig einige Kilometer nordwärts gefahren sind, halten wir an. Und dieses Mal höre ich ein klares, gleichmäßiges Geräusch, als ob jemand mit seinem Fingernagel langsam auf eine Arbeitsplatte klopfen würde.

Pottwale. Ohne Zweifel. Aber nur flüchtig. Das Klopfen verstummt. Warum –?

«Vielleicht tauchen sie auf.»

Sobald Pottwale ihre Jagd beenden, stellen sie ihre Klicks ein und begeben sich auf ihren langen Aufstieg Richtung Sonne, um ihre Lungen wieder aufzufüllen.

Shane ist sich sicher, dass wir in Anbetracht der Zeit, die nach dem Verstummen der Klicks vergangen ist, den Blas von mindestens einem Pottwal an der Wasseroberfläche sehen müssten. Doch die mit weißen Streifen durchzogene, raue See blendet uns wie eine Spiegelkugel und könnte mit Leichtigkeit einen Wal verbergen.

Gebannt starren wir auf das aufgewühlte, grelle Meer, auf der Suche nach schimmernden Lichtpunkten als Beweis für ihre Atemzüge. Das Boot schaukelt. Eine Welle nach der anderen rollt heran. Der Ozean ist ein einziges Glitzern.

Die Kopfhörer gibt uns Auskunft über schwache, entfernte Klicks in nordöstlicher Richtung.

Shane meint: «Wow, die sind heute wirklich sehr weit verstreut.»

Die Wale aber können sich leicht hören. Familienmitglieder hören zu können zählt für sie als «Zusammensein».

«Okay», beschließt Shane, «lasst uns Richtung Nordosten fahren und versuchen, die Hauptgruppe zu erwischen. Mal sehen, um wen es sich handelt.» Als Kind zog Shane Kaulquappen in Planschbecken auf und beobachtete, wie aus Raupen Schmetterlinge wurden. Mit acht Jahren wollte er Meeresbiologe werden. Mit zwanzig sah er einen Wal in freier Wildbahn. Tief beeindruckt von dieser Erfahrung, schrieb er eine E-Mail an den Pionier der Walforschung, Hal Whitehead. Wochen des Wartens folgten. Doch es kam keine Antwort. Als Whitehead endlich antwortete, änderte sich Shanes Leben.

Bevor Shane und Whitehead ins Meer vor Dominica segelten, gab es Gerüchte, dass es rund um die Insel «residente» Pottwale gebe. Whitehead hatte das Nomadenleben der Pazifik-Pottwale erforscht. Noch nie hatten Wissenschaftler «residente» Pottwale beobachtet. Whitehead und Shane waren skeptisch.

Doch es dauerte keine Stunde, als sie in dem Gebiet auf eine Walfamilie trafen, die sie «Unit T» nannten. Später stießen sie auf Wale, die sie als «Group of Seven» bezeichneten – und mit denen sie beispiellose einundvierzig Tage in Folge verbrachten. Schon bald machten sie mit einem halben Dutzend weiterer Walfamilien Bekanntschaft. Noch nie in der kurzen Geschichte der Walforschung war einem Menschen eine solch große Nähe zu den mythenumwobenen Giganten zuteilgeworden.

Ihr plötzliches Verstummen gibt uns Auskunft darüber, dass die Wale nordöstlich von uns auf ihrem Weg an die Wasseroberfläche sind. Während sich Druck, Temperatur und Licht drastisch verändern und gelöste Gase ihre kollabierten Lungen wieder aufspannen, tauchen sie auf aus einer uns unbekannten Welt an die Wölbung unseres Planeten, die Oberfläche des Ozeans. Nach oben, wo der Druck nachlässt, an die uns vertraute Wärme, die Luft, die wir teilen.

Kapitän Dave verkündet: «Blas!» Und Shane jubelt: «Jaaa!»

In etwa zweihundert Metern Entfernung strömt nach links vorne ein zischender, schräger Sprühstoß dampfender, grauer Atemluft aus einem Monstrum von Kopf, einem gigantischen, das Meer spaltenden Keil, der ein Drittel das gesamten Körpers ausmacht. Im Gegensatz zu allen anderen Walarten befindet sich das Blasloch der Pottwale nicht an der Oberseite des Kopfs, sondern vorne, dort, wo man bei einer typischen Säugetierschnauze die Nasenlöcher vermuten würde. Ein Muskelring kontrolliert das Öffnen und Schließen des Blaslochs, das eigenartigerweise auf der linken Schädelseite liegt.

Der Wasserdampf löst sich an der Luft auf. Die Walkuh nimmt noch einige weitere Atemzüge. Atmen. Zehn oder zwölf Sekunden verstreichen. Atmen. Sie atmet einige Minuten, bis Tausende Liter sauerstoffarmes Blut gereinigt und wieder angereichert sind. Da ihre Lungen unter dem Druck, der bei ihren Tauchgängen in großer Tiefe herrscht, kollabieren, beziehen Pottwale ihre Energie in erster Linie nicht aus luftgefüllten Lungen, sondern aus Sauerstoffdepots in ihren Muskeln. Wir fahren etwas näher heran, um einen besseren Blick zu haben. Die Walkuh ist etwa fünfzig Meter entfernt und bewegt sich auf uns zu. Die Haut ihres Kopfes ist straff wie dunkle Schrumpffolie. Der restliche Körper ist faltig, um den Wasserwiderstand durch Minderung der laminaren Strömung zu senken. Ihre Augen, die sie in den dunklen, eiskalten Tiefen kaum benutzt, sind relativ klein. Ihre Größe lässt die Feststellung, dass sie stündlich zwischen den Tiefen des Meeres und der Wasseroberfläche hin- und herpendelt, plausibel erscheinen. Ihr Sonar überbrückt die Schwärze. Ihr Speck hält die Kälte ab. All ihre Extreme sind perfekt.

Sie bläst erneut, taucht mit ihrem riesigen Maul unter Wasser, krümmt ihren langen Rücken und kündigt ihren Rückzug aus Licht und Luft an, indem sie ihre breite, schwarze Schiffsschraube aus dem Wasser reckt. Ihre Fluke und ihr kräftiger Schwanzstiel drücken sie nach unten, um sich ganz von der See verschlucken zu lassen, um zurückzukehren in ihre Jagdgründe, Hunderte von Körperlängen unter Wasser.

«Tja», murmelt Shane unschlüssig. «Interessant.»

Bei mir hinterlässt sie diesen Eindruck: Ein Wal ist zu groß, um ihn sehen zu können. Wir sehen nur Teile von ihm. Hier den Kopf. Da den Rücken. Später die Fluke. Doch niemals den Wal. Auf einer Romreise sagte ich einmal zu meiner Frau Patricia: «Jetzt haben wir Michelangelos Schöpfergott gesehen. Aber wie würde es wohl aussehen, wenn der Schöpfer höchstpersönlich die Schöpfung malen würde?» Jetzt weiß ich die Antwort: Es sind diese Wale in diesem Meer.

«Sie hat ihr Sonar auf uns gerichtet», berichtet uns Shane, der immer noch lauscht. «Jetzt taucht sie nach unten.» Ein fokussiertes Sonar äußert sich in schnell aufeinanderfolgenden Klicks, «click trains» genannt. Es handelt sich um mehr als sechshundert Klicks pro Sekunde, was sich in unseren Ohren wie ein Brummen anhört.

Kapitän Dave meint: «Sie sieht aus wie ein Teenager, oder?»

«Jep. Kein großes Exemplar. Aber ich glaube nicht, dass es sich bei ihr um den Wal handelt, den wir zuerst gehört haben.»

Dieses sachkundige Rätselraten treiben sie so lange, bis der Wal identifiziert ist.

Momentan bleiben die Fragen bestehen: Wer? Welche Familie?

Plötzlich sehen wir in vierhundert Metern Entfernung den Blas einer weiteren Walkuh. Sie bewegt sich konstant, eine dunkle Gestalt, die sich einen weißen Pfad durch die Wellen schlägt. Wir tuckern in Richtung dieses neuen Wals. Etwa alle zehn Sekunden stößt sie kurze Blaswolken aus dampfiger Atemluft aus, entledigt sich alles Verbrauchten und holt sich eine frische Füllung.

Wie aus dem Nichts taucht nur eine Bootlänge von uns entfernt ein Wal von nur viereinhalb Metern Länge auf.

Shane ruft: «Neutral, Neutral! Mom ist hier!»

Ich schaue nach unten und sehe zu meinem Erstaunen das dunkle Gesicht eines riesigen Wals.

Es dauert, bis ich begreife, was ich da eigentlich sehe.

«Sie schläft vertikal», erklärt Shane.

Jetzt verstehe ich: Die Mutter ruht sich vertikal im Wasser stehend aus, die Nase nach oben. Ihre Fluke kann ich kaum erkennen, so lang ist sie. Es war ihr Blas, der zuerst unsere Aufmerksamkeit erregt hatte.

Pottwale schlafen in vertikaler Position. «Es scheint, als würden sie sich zum Atmen aufrappeln», erläutert Shane. Wale müssen bewusst zum Atmen auftauchen, es erfolgt niemals automatisch.

Der kleine Wal macht kurze, flache Tauchgänge. Shane meint: «Der Kleine wird untertauchen und den Bereich des Gesäuges reiben, um das Einschießen der Milch auszulösen. So werden sie normalerweise gesäugt.»

Milch ist die Mutter in flüssiger Form. Das wachsende Jungsäugetier ist ganz und gar die fleischgewordene Milch seiner Mutter, mit all seinen Muskeln, seinem Blut, den wachsenden Organen und Systemen. Die meisten Pottwale werden bis zu ihrer Entwöhnung etwa vier bis fünf Jahre gesäugt. Einige aber auch wesentlich länger. In diesem Gebiet war das älteste bekannte Jungtier, das noch gesäugt wurde, acht Jahre alt. Der Rekord liegt bei dreizehn Jahren. Walkühe werden erst wieder trächtig, wenn sie ihre Jungen entwöhnt haben. Sie werden bis zu fünfundsechzig Jahre alt, wobei die älteste trächtige Walkuh ungefähr einundvierzig Jahre alt war.[3]

Die Säugegewohnheiten variieren von Familie zu Familie. In der «Group of Seven» werden die Jungtiere nur von der Mutter gesäugt. Die Familie der «Js» ist dafür bekannt, ihre Babys gemeinschaftlich zu stillen. In «Unit T» half Tereka, die, soweit bekannt, nie ein Kalb geboren hat, zwei Jungtiere namens Top und Turner zu säugen. «Manchmal tranken sie gleichzeitig, das eine an der rechten, das andere an der linken Seite», erinnert sich Shane. Jedes an einer Zitze.

«Was wirklich erstaunlich ist.»

Wie kam es dazu? Und warum?

«Die ‹T Family› macht das einfach so.»

In der «Group of Seven» war die dreijährige Digit bereits entwöhnt, als sie sich in einem Fischerseil verhedderte. Das Seil hatte sich eng um ihre Schwanzflosse gewickelt und bremste sie in ihrer Entwicklung. Da Digits Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, begann ihre Mutter Fingers, sie wieder zu säugen. Digit ist inzwischen sechs, schleppt das Seil immer noch mit sich herum – und wird immer noch gesäugt.

Pottwalen bedeutet Familie alles. In Shanes ersten Jahren auf Dominica verbrachte die Einheit, die er «Group of Seven» getauft hatte, viel Zeit mit einer Familie namens Utensils. Can-opener, eine ausgewachsene Kuh aus der Familie der Utensils, spielte damals gerne mit den Jungtieren aus der «Group of Seven», Tweak und Enigma. Seit sich Digit in dem Seil verfangen hat, sind die Familien ununterbrochen zusammen, als wären sie eine. Tun sie das, weil sie spüren, dass Digit gestresst ist? (Das Seil hatte sich um Digits Schwanzstiel am Übergang zur Fluke gewickelt. Weil sie noch wächst, wird es sie immer mehr einschneiden und vielleicht töten. Bisher sind Rettungsversuche von Menschen gescheitert, da sich Digit noch zu schnell bewegt.)

Familien wie diese, die sich besonders gerne mögen, werden als «bond groups» bezeichnet. Der Terminus stammt aus der Elefantenforschung und benennt Familien, die gut befreundet sind. Die sozialen Strukturen von Pottwalen ähneln denen von Elefanten tatsächlich stärker als denen anderer Walarten. Es gibt zahlreiche Gemeinsamkeiten: enge, stabile Familienverbände aus weiblichen Tieren und den von ihnen abhängigen Jungtieren; Junggesellengruppen aus körperlich reifen männlichen Tieren, die sich erst Jahre später fortpflanzen, wenn sie mit den riesigen älteren Männchen konkurrieren können; den erheblichen Größenunterschied zwischen weiblichen und ausgewachsenen männlichen Tieren; das größte Gehirn ihrer jeweiligen Familie, sogar die Zähne aus Elfenbein. Weibliche Elefanten und Pottwale sind mit etwa elf Jahren geschlechtsreif. Weibliche Tiere beider Familien bleiben in der Familie, in die sie geboren wurden, und ziehen in ihrer Geburtsfamilie ihre Jungen auf. Elefantenbullen verlassen ihre Mutter, wenn sie in die Pubertät kommen. Dies trifft auch auf Wale zu. Manchmal ziehen Pottwale für ein paar Stunden oder Tage mit anderen Walen, um dann wieder ihre eigenen Wege zu gehen. Bei Elefanten lässt sich Ähnliches beobachten. Ich habe Elefantenherden gesehen, die wie eine große Gruppe wirkten und teilweise Hunderte von Tieren umfassten. Doch als sich der Tag zu Ende neigte, lösten sie sich in wesentlich kleinere Einzelgruppen auf. Es handelte sich um Familien auf dem Weg zu ihren Schlafplätzen in den Hügeln. Ich verlor schnell den Überblick darüber, wer wer bei den Elefanten war, wenn sich Familien zusammenschlossen. Die Elefanten aber erkannten die Ihren mit derselben Sicherheit, mit der wir Familienmitglieder in einer Menschenmenge erkennen.

Vielleicht bleiben die Wale nur für ein paar Minuten an der Wasseroberfläche, womöglich lassen sie sich auch etwas mehr Zeit. Eine Stunde im Leben eines erwachsenen Pottwals besteht typischerweise aus einem langen Tauchgang – der Wal macht sich auf den Weg nach unten, um nach Nahrung zu suchen und diese aufzunehmen – und Intervallen von etwa zehn Minuten, in denen er an die Wasseroberfläche kommt, um zu atmen. Manchmal aber passiert etwas anderes. «Hin und wieder beschließen sie zu chillen», erklärt Shane, «einfach für ein paar Stunden auszuruhen und Zeit miteinander zu verbringen.»

Das Kleine taucht nach unten. Junge Wale machen das eigentlich nicht, aber –

«Codas!», ruft Shane.

Über den Kopfhörer sind kurze Klickfolgen zu hören. «Codas» sind nicht das beständige Ticken des Walsonars. Es handelt sich um unterschiedliche rhythmische Muster, vergleichbar mit dem Morsealphabet, die aus drei bis vierzig Klicks bestehen.[4] Wale benutzen Codas als Kommunikationssignale, um sich anzukündigen, die Identität anderer Wale abzuklären und zu bestimmen, ob sie sich mit Gruppen, denen sie begegnen, verstehen oder ihnen besser aus dem Weg gehen.

Wale verwenden Codas häufig in Übergangsphasen, etwa auf ihrem Weg zur Wasseroberfläche oder nach unten, bei der Begrüßung von Familienmitgliedern, der Anwesenheit männlicher Pottwale oder wenn Fressfeinde auf der Bildfläche erscheinen. Als der Pionier der Walforschung, Hal Whitehead, zum ersten Mal Zeuge einer Walgeburt wurde, schrieb er: «Während der Geburt waren besonders heftige Coda-Salven auszumachen.»[5]

Über die Kopfhörer erklingt ein Klangteppich aus tiefen, entfernten Klicks und diesen laut klackernden Codas ganz in der Nähe. Sie sind so laut, als würde jemand direkt neben meinem Ohr in die Hände klatschen. Als ich die Kopfhörer aufsetzte, dachte ich erst, Kapitän Dave würde mir einen Streich spielen und unmittelbar hinter meinem Kopf in die Hände klatschen. Die Klarheit und Intensität ihrer Unterhaltungen versetzten mich in Erstaunen. Sie gehen ungefähr so: «Eins. Zwei. Drei-vier-fünf.»

Keiner versteht voll und ganz, welche Informationen in diesen Mustern verschlüsselt sind, außer natürlich die Wale selbst.

Das Muttertier, das vorhin geschlafen hat, tauscht nun Codas mit einem anderen Wal aus. Es ist ein Hin und Her, ein Rufen und Antworten: «Ich bin hier», sagt die eine. «Und ich bin da drüben», erwidert die andere. Eine Art Unterhaltung. Vielleicht ist das Kleine hinuntergetaucht, um denjenigen, der da kommt, zu begrüßen.

Ja, jetzt taucht da eine weitere Walkuh neben Mom auf. Die drei Wale ruhen sich Seite an Seite an der Wasseroberfläche aus und atmen. Der jüngste auf der rechten, der älteste auf der linken Seite. Ich spüre tiefe Entspannung nach großen Strapazen. Mit jedem kräftigen, absichtlichen Ausatmen wehen blasse Regenbögen in die Luft.

Die beiden größeren Wale gleiten nach unten, um sich in der Vertikalen auszuruhen. Nach wenigen Minuten beginnt der kleine Wal, seine Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche zu donnern und enorme Wasserfontänen zu erzeugen. Auch kleine Wale haben eine kräftige Schwanzflosse, die gewaltige Schläge ausüben kann. Der Kleine scheint sich nach Action zu sehnen. Wir zählen einundzwanzig Schläge.

«Als wolle er sagen: ‹Komm schon, Mom, wach endlich auf!›», lacht Shane.

Unterdessen hat Shane zwei weitere Wale gehört, die so klangen, als seien sie wenige Kilometer entfernt. Jetzt sind sie in Schweigen verfallen.

Einige Momente später explodiert in knapp dreihundert Metern Entfernung das Wasser, ein weiterer Wal schießt in voller Größe aus dem Ozean, streckt den Rücken durch und posiert. Als die Walkuh zurück ins Wasser kracht, scheint es so, als schlüge sie mit ihrem Kopf besonders heftig aufs Wasser, um maximale Wirkung zu erzeugen. Sie schraubt sich ein zweites Mal in die Luft, den Kiefer weit aufgerissen, Wasser strömt seitlich aus ihrem Maul. Augenblicklich brennt sich dieses einzigartige Bild in meine Erinnerung. Sie taucht ein Stück unter, dreht sich zum Licht und presst ihre breite Schwanzflosse mit solcher Kraft ins Wasser, dass ihr riesiger Körper wieder in die Luft steigt. Sie lässt sich noch vier weitere Male aufs Wasser donnern, ihre Stärke und Wucht versetzen uns in Erstaunen.